CAPÍTULO IX

CORTES EXTRAORDINARIAS. GRAVES DISTURBIOS POPULARES

De 1821 a 1822

Asuntos en que iban a ocuparse las Cortes, señalados en la convocatoria.—Frases notables del presidente.—Contestación al discurso de la Corona.—Celo y laboriosidad de estas Cortes: marcha majestuosa y digna.—Hacen la división del territorio español.—Organización de los cuerpos de Milicia nacional.—Arreglo y resello de moneda francesa.—Redención de censos.—Junta de partícipes legos de diezmos.—Aduanas y aranceles.—Ley orgánica de la armada.—Reglamento de beneficencia pública.—Notable discusión sobre código penal.—Situación del reino y de los partidos políticos.—Censuras que se hacían del ministerio.—Su impopularidad.—Sociedad de los Anilleros.—Idem del Ángel exterminador.—Representación de Riego.—Paseos procesionales de su retrato.—Procesión del día de San Rafael.—La batalla de las Platerías.—Conmoción en Zaragoza.—Graves sucesos en Sevilla y Cádiz.—Desobediencia de las autoridades de ambas provincias al gobierno.—Mensaje del rey a las Cortes con motivo de estos sucesos.—Respuesta provisional de la asamblea.—Comisión para la contestación definitiva.—Singular y misterioso dictamen.—Frases notables de él.—Ábrese el pliego cenado que contenía la segunda parte.—Importante y acalorada discusión.—Indiscreción de algunos ministros.—Votación definitiva.—Censura ministerial.—Nuevo incidente en las Cortes sobre los mismos sucesos.—Vehementes discursos.—Otro incidente.—Representación de Jáuregui.—Resolución y votación.—Representación de La Coruña contra el ministerio.—Separación de Mina.—Disturbios que produce.—Entusiasmo de la población por Mina.—Pasa este de cuartel a León.—Cómo es recibido.—Graves alborotos en Cartagena, Murcia y Valencia.—Sus resultados.—Cuestión de la independencia de la América española en las Cortes.—Medidas que se acordaron para mantenerla en la obediencia.—Proyecto de ley adicional a la de libertad de imprenta para reprimir sus abusos.—Discursos de Toreno y Martínez de la Rosa.—Son acometidos por las turbas estos dos diputados al salir de la sesión.—Allanan la casa de Toreno.—Intentan lo mismo con la de Martínez de la Rosa.—Vivísima discusión sobre este atentado.—Discursos de los señores Cepero, Sancho y Calatrava.—Resolución.—Proyecto, discusión y ley para reducir a justos límites el derecho de petición.—Cierran las Cortes extraordinarias sus sesiones.—Discurso del rey, y contestación del presidente.—Juicio de aquellas Cortes.

Con arreglo a la convocatoria instaláronse las Cortes extraordinarias de 1821 el 24 de setiembre, día memorable, como aniversario y solemne recuerdo de la instalación de las primeras Cortes extraordinarias de España el año 1810 en la Isla de León, y como tal se celebró también con festejos patrióticos. Nombróse aquel día presidente al obispo de Mallorca don Pedro González Vallejo. El 28 se verificó la Sesión Regia con todas las ceremonias de costumbre. En el discurso de S. M., como en la convocatoria, se determinaban, con arreglo a un artículo constitucional, los asuntos en que habían de ocuparse las Cortes, que fueron los siguientes: división del territorio español; los códigos; las órdenes militares; organización de la armada naval y de la milicia activa; restablecimiento de la paz y tranquilidad en las Américas; reforma de aranceles; liquidaciones de suministros; moneda; créditos de reemplazos, y establecimientos de beneficencia. Asuntos, como se ve, ni pocos en número ni de escasa importancia.

La contestación del presidente contenía estas notables frases: «Nunca, Señor, apareció V. M. más glorioso en el augusto templo de las leyes que en este día memorable. Las Cortes ordinarias han sido obra de la ley; más en las actuales ha cabido la principal parte a V. M., que no satisfecho aún con haber juzgado conveniente su convocación, tuvo la fina delicadeza de indicar su generoso deseo de que se instalasen en el día 24 de septiembre: ¡conformidad admirable de esta instalación con la de las Cortes generales extraordinarias en igual día del año 1810, y oportuno recuerdo que no será estéril en los actuales representantes de la nación…! ¿Y cuáles serán los obstáculos que pueda en adelante oponer la malignidad, que no sean vencidos ni deshechos por el concierto del poder real de V. M. con el de las Cortes? ¡Oh dichosa nación! ¡Manantial inagotable de inmensos bienes para la nación española, y admirable lección para las extranjeras, que podrán aprender en ella la compatibilidad y armonía del sistema constitucional y de una verdadera libertad con la monarquía y el orden! Plegue al cielo, Señor, perpetuar esta alianza tan venturosa, y derramar copiosas bendiciones sobre los generosos esfuerzos de Vuestra Majestad y de los representantes de la nación, para que precaviéndose todo motivo de inquietudes y agitaciones, y reunidos los españoles todos a un centro común, cual es la Constitución y el Trono constitucional, se consoliden este y aquella de una vez para siempre por la más feliz concordia, y con ella la felicidad de nuestra adorada patria y la de V. M., que son una misma».

Redactóse en el propio sentido, y se aprobó (obra todo de un solo día) la contestación al discurso de la Corona, la cuál se confió a la fácil y elegante pluma de Martínez de la Rosa. Por mucha parte que quiera darse en estos documentos a la fórmula y cortesía, por muy poco que quiera concederse al sentimiento, se ve el empeño y estudio de las Cortes, estudio y empeño laudables, de persuadir al rey de la necesidad de la armonía y concordia entre el trono y el poder legislativo, entre el monarca y el pueblo, para prevenir conflictos, disturbios e inquietudes; y la intención, también recomendable, de procurar que apareciese a los ojos del público y de las naciones extranjeras que existían aquella armonía y concordia. Pues por más que fuese conocida la aversión del rey a las formas y prácticas constitucionales, convenía a las Cortes mostrarse desentendidas, como él lo disimulaba; única manera de poder ir marchando en medio del íntimo desacuerdo de que unos y otros estaban convencidos. Al día siguiente se nombraron las comisiones, cuyos títulos, a saber, de división del territorio español, de establecimientos de beneficencia, de Código penal, de Código de procedimientos, de Hacienda, de Comercio, de Monedas, de Guerra, de Milicias nacionales, de Armada naval, indican bien los asuntos que debían ser objetos preferentes de sus tareas.

Ocupáronse con efecto las Cortes detenida y concienzudamente en la discusión de estas importantísimas materias, con un afán digno de elogio, y sin aquel prurito de promover cuestiones políticas en que se señalaron otras de las que las habían precedido: por el contrario, al verlas concretar sus debates a los objetos de la convocatoria y del programa del trono, hubiérase dicho, o que la política y la lucha de los partidos estaba apagada o muerta, o que las Cortes se mostraban extrañas e indiferentes a las agitaciones que conmovían los ánimos fuera de aquel sagrado recinto. Así estuvieron cerca de dos meses, hasta que un acontecimiento, de que a su tiempo nos ocuparemos, y que fue sometido con toda solemnidad a su deliberación, les dio forzoso tema para largos, serios y acalorados debates, concluidos los cuáles, volvieron a la discusión reposada de los asuntos que habían quedado pendientes.

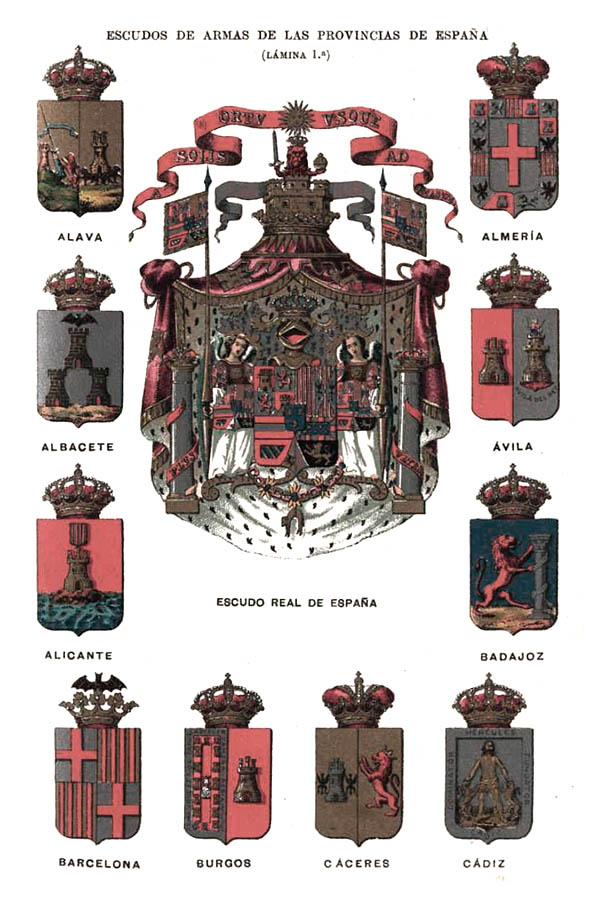

Mereció los honores de la prioridad la división del territorio, reclamada por las trasformaciones históricas y por las necesidades del orden político y administrativo; pero división, para cuyo mejor y más conveniente arreglo se ofrecían mil dificultades, ya por la falta de datos estadísticos que entonces se sentía, ya principalmente por los intereses y rivalidades de localidad que siempre en estos casos se cruzan y mezclan, cegando a veces la pasión hasta el punto de creer que discurren y obran imparcialmente los que más se dejan dominar del espíritu de país y de apego a la comarca. La discusión fue tan detenida, que duró, con algunos intervalos, casi toda la legislatura. El resultado no podía ser perfecto, pero se dio un gran paso, y se tuvo el buen acuerdo de hacer y llamar provisional aquella división. Según ella, la Península con las islas adyacentes quedaba dividida en 52 provincias y los correspondientes partidos, bajo la base del censo de población, con arreglo al cuál unas darían cinco, otras cuatro, tres o dos diputados, cuyo número total era de 170[124]. Siguió a esta la división en distritos militares, que eran 13, cuyos respectivos límites se determinaban, así como el sueldo y la graduación de los comandantes generales que se destinaban a cada distrito según su extensión e importancia.

Con el mismo celo y afán discutieron los demás proyectos indicados por el gobierno y presentados por las comisiones. Como que ni nos corresponde, ni fuera fácil hacer una historia de los debates parlamentarios, haremos lo que hemos practicado respecto a otras legislaturas, dar idea de sus tareas por el fruto y resultado de sus deliberaciones, traducidas en decretos o leyes. Prescindiendo de algunas medidas administrativas, que no carecían de interés, pero que no tenían un carácter general, no puede dejarse de mencionar el establecimiento y organización de los cuerpos de Milicia nacional activa en todas las provincias, sirviendo de base para su formación las milicias provinciales donde las hubiese, y habiendo de componerse esta fuerza de tres plazas por cada cuatrocientas almas de población, con arreglo a los censos que servían para la elección de los diputados a Cortes. Esta milicia había de ser la reserva del ejército permanente, y estar dispuesta a salir de sus provincias e ir a campaña siempre que el rey lo dispusiera, con otorgamiento de las Cortes. También las Diputaciones provinciales debían, según el artículo 112, poner sobre las armas estos cuerpos en los cuatro casos siguientes: 1.º cuando se atacara la persona sagrada del rey; 2.º cuando se impidiera la elección de diputados a Cortes en las épocas prevenidas por la Constitución; 3.º cuando se impidiese la celebración de las Cortes en los tiempos y casos determinados; 4.º cuando las Cortes o la Diputación permanente se disolvieran antes del tiempo prefijado en la Constitución.

Fijáronse por decreto de 19 de noviembre (1821) reglas para impedir la circulación de la moneda francesa y resellar los medios luises, que era otro de los asuntos del programa. Señalábanse plazos dentro de los cuales conservaría cada clase de moneda el valor que entonces tenía, y trascurridos que fuesen, solo se consideraría y admitiría como pasta. Las monedas de diez reales que con ella se acuñarían llevarían dentro de la orla del laurel las palabras: Resellado, diez reales. Y por otro decreto (22 de noviembre, 1821) se creaban una Junta general directiva de casas de moneda en Madrid, y otra subalterna en Méjico.

En los ramos de hacienda y de comercio, dos de los temas comprendidos en la convocatoria, tras luminosas discusiones, se acordaron variedad de medidas, de carácter más o menos general, tales como la redención y compra de censos, como de otros bienes nacionales, la creación de una junta de partícipes legos de diezmos en cada diócesis, la supresión de las contadurías de Propios y Arbitrios en las provincias, la rectificación de los bases orgánicas del arancel general de aduanas, el establecimiento de un resguardo marítimo, la habilitación de varios puertos de la península y de ultramar y su clasificación, rebaja considerable de derechos a la introducción de instrumentos y máquinas para las fábricas nacionales y para la enseñanza de las ciencias, y otras de índole más o menos transitoria o permanente, que sería largo enumerar, y que prueban la asiduidad con que aquellas Cortes se dedicaban al fomento de los intereses materiales.

Obra fue de las mismas la ley orgánica de la Armada, con su Junta de Almirantazgo y designación de sus atribuciones; abolíase en ella el fuero militar de Marina en todas las causas civiles y en las criminales que se formaran por delitos comunes, si bien esto no tendría efecto hasta que se estableciera la distinción entre los jueces de hecho y de derecho de que hablaba el artículo 307 de la Constitución: las clases de oficiales de guerra de la Armada se reducían a siete, a saber: almirante, vicealmirante, contraalmirante, capitán de navío, capitán de fragata, primer teniente y segundo teniente, que correspondían a las de capitán general, teniente general, mariscal de campo, coronel, teniente coronel, capitán y teniente en el ejército, y su número sería proporcionado a las necesidades del servicio en los buques y en los departamentos. La ley abarcaba y determinaba todo lo concerniente a la armada; guardias marinas, tropa de marina, constructores, cuerpo de pilotos, de capellanes, hospitales, marinería, oficiales de marinería, maestranza, arsenales, administración económica, cuerpo de médico-cirujanos, almirantes de escuadra, de departamento, y comandantes de divisiones y buques, y hasta bibliotecas, mandando se estableciese una en cada capital de departamento, surtida principalmente de obras nacionales y extranjeras pertenecientes a los diversos ramos de esta profesión.

No menos admirable fue el detenimiento y el interés con que estas Cortes se consagraron a discutir y resolver todo lo relativo a la beneficencia pública, y a organizar este importante ramo, tan útil y provechoso a la humanidad, hasta dar por resultado su célebre Reglamento, que se publicó el mismo día que la ley orgánica de la Armada de que acabamos de hablar (27 de diciembre, 1821). Creábanse por su título 1.º juntas municipales de beneficencia en cada pueblo, compuestas de siete o nueve individuos, según el vecindario de cada población, que se habían de gobernar por las reglas que se fijaban: referíase el 2.º a la administración de los fondos de beneficencia: los siguientes determinaban y clasificaban las diferentes especies de establecimientos benéficos, a saber: casas de maternidad, de expósitos, de socorros, hospitales de enfermos, de convalecientes y de locos, hospitalidad domiciliaria y hospitalidad pública. Este plan general de beneficencia había de irse planteando en toda la monarquía, al paso que se proporcionaran medios y fondos para realizarle, para lo cual se autorizaba al gobierno oyendo a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos.

Pero en lo que se elevaron aquellas Cortes a grande altura en esta legislatura extraordinaria, en lo que acreditaron gran juicio y sensatez, en lo que muchos de sus individuos desplegaron admirable fondo de ciencia, erudición y talento, fue en la redacción y discusión del Código penal, con mucho acierto escrito por el señor Calatrava. Así los que formaban la comisión, como los que impugnaron y sostuvieron el dictamen, manifestaron extensos y buenos conocimientos en jurisprudencia y en filosofía, y acreditaron no serles extrañas las doctrinas de las escuelas y de los hombres más adelantados en aquella época. Los debates fueron tan largos y detenidos como la materia exigía, y se imprimieron formando un tomo separado de la colección del Diario de Sesiones, al modo que en 1811 hicieron las Cortes de Cádiz con las discusiones referentes a la abolición del Santo Oficio.

En estas nobles y útiles tareas se hallaban ocupadas las Cortes, cuando un suceso ruidoso, de carácter político y de orden público, vino, según indicamos atrás, a interrumpir la marcha reposada y digna de sus trabajos. Antes de referirle necesitamos decir algo del aspecto que en punto al orden interior y a la situación de los partidos presentaba el reino.

Había muchos liberales de buena fe, abstracción hecha del partido exaltado, que opinaban que con hombres como los que constituían el ministerio no era posible que se templase la animosidad y la intolerancia de los partidos, ni que cesasen los disturbios y las agitaciones. Sin atacar su probidad y honradez, achacábanles flojedad y descuido en la defensa del sistema y de los intereses constitucionales, suponíanlos solamente fuertes cuando se trataba de reprimir excesos de los liberales exaltados, tibios en reprimir las maquinaciones de los absolutistas, y poco menos que en cierta connivencia con los enemigos de la Constitución. Por otra parte los hombres del partido moderado, participando de la manía de la época de constituirse en sociedad, formaron también la suya, con sus estatutos y reglamentos, bautizándola con el nombre de Sociedad de los Amigos de la Constitución, como si los del partido más avanzado no lo fuesen, y fomentando así la escisión entre el uno y el otro, en vez de procurar conciliarse y vivir en concordia. Y como los nuevos socios acordasen distinguirse por un anillo, que llevaban como símbolo de unión y de fraternidad, sus adversarios y rivales tomaron aquel signo por lo ridículo, designándolos con el nombre de Anilleros, especie de apodo con que se los conocía y apellidaba.

También los absolutistas o serviles, aunque más compactos y disciplinados, como que conspiraban todos a un fin, cayeron en la tentación de imitar a los liberales formando sociedades; y mientras el papa Pío VII en una encíclica anatematizaba a los carbonarios, y ordenaba le fuesen denunciados bajo pena de excomunión mayor, los realistas españoles se organizaban a su vez en sociedades secretas bajo los títulos de El Ángel exterminador, la Concepción, y otros, resultando una colección de asociaciones o grupos con opuestas tendencias y fines, la más propia para producir una completa confusión y anarquía.

Necesitábase mucho pulso por parte de los liberales para ir sacando a salvo la nave del Estado por en medio de tan encontrados oleajes. Pero los opuestos vientos que los levantaban continuaban soplando. Riego hizo a últimos de septiembre (1821) una representación desde Lérida, pidiendo que se le formase causa para poner en claro su conducta, pero añadiendo, entre otras cosas, que sin su arrojo no gozaría España de gobierno representativo. La separación de aquel general siguió siendo el tema de las quejas, y sirviendo de incentivo a las discordias de los partidos. Lejos de desmayar los que vieron frustrada la procesión cívica de su retrato en Madrid, expidieron circulares a las provincias invitando a que continuaran las procesiones, y a que pidieran al rey y a las Cortes un cambio de ministerio. Fue pues paseado el retrato de Riego sin obstáculo en muchas poblaciones, y se hicieron miles de solicitudes con millares de firmas pidiendo la mudanza ministerial. Y en medio de esto, los absolutistas no cejaban por su parte, y pretextando en Alcañiz planes de república en que pocos soñaban, alborotáronse obligando a las autoridades a transigir con ellos, desarmando violentamente la milicia nacional. Así de la audacia de los unos nacían las demasías de los otros, y mutuamente se daban los partidos ocasión para desgarrarse y hacerse cruda guerra, de lo cual nada podía salir favorable a la libertad.

De las representaciones que se dirigían de todas las provincias contra el ministerio, unas eran inspiradas por ideas propias y por convicciones sinceras, otras eran arrancadas, o al menos lo eran muchas de las firmas que las suscribían, por compromiso o por temor. A veces, después de pasear grupos más o menos numerosos las calles al son de músicas, con consentimiento tácito o explícito de la autoridad, o se dirigían al ayuntamiento donde leían una exposición, que obligaban a firmar a las autoridades o jefes allí reunidos y a los ciudadanos que asistían, o levantaban tribunas en los parajes públicos, donde se peroraba contra la flojedad o conducta poco decidida de los ministros, y se reclutaban firmantes para las exposiciones. En todas partes circulaban papeles más o menos violentos contra el ministerio Feliú; el tema era que los ministros abusaban de su posición para contrariar la opinión pública, y entibiar o apagar el entusiasmo por la Constitución, y que so pretexto de acabar con un plan de republicanismo que decían existir, perseguían a los patriotas más decididos separándolos de sus puestos, para ensalzar a otros de antecedentes o poco conocidos o contrarios al nuevo régimen.

El día de San Rafael (24 de octubre, 1821) los amigos de Riego en la corte, como queriendo reanimar a los suyos y reponerse del descalabro de las Platerías, dispusieron festejar otra vez al héroe de las Cabezas en el día de su santo. Los reyes habían salido dos días antes al Escorial, tal vez noticiosos y temerosos de la proyectada demostración. Un numeroso gentío recorrió aquella noche las calles, entonando el himno de Riego, acompañado de instrumentos músicos, y parándose delante de las casas de Morillo y de San Martín, objetos de su resentimiento y de su encono, les cantaron el Trágala, concluyendo por apedrear y romper los faroles y cristales. En varias ciudades se ejecutaron actos y demostraciones parecidas, venciendo en algunas las autoridades, como en Granada, donde el marqués de Campoverde obligó a los bulliciosos a retirarse con el retrato de su héroe. En Valencia se cometieron algunos atropellos, y se repitieron por mucho tiempo diariamente los insultos.

Deseaban los apasionados de Riego en Zaragoza ocasión de vengarse del jefe político Moreda, que había motivado, decían, la separación de aquel general. Ofreciósela el haber chocado la noche del 28 de octubre (1821) unos vecinos del arrabal con dos o tres milicianos nacionales, de que resultaron estos maltratados y desarmados. Hízose cundir al día siguiente la voz de que el jefe político intentaba quitar las armas a la milicia, y reunióse esta al mismo tiempo que lo hacía también el ayuntamiento con el jefe político para tomar medidas de precaución y de orden. A poco rato se presentaron a la corporación municipal algunos oficiales de la milicia, que tomando el nombre del cuerpo y suponiéndose sus representantes, pidieron que se formase causa a los autores del atentado de la noche anterior, que se les permitiese victorear a Riego como héroe de la independencia española, y que se les facultase para prender a cualquier hombre que bajo un disfraz se presentase armado; añadiendo que, en atención a haber perdido el jefe político la confianza de la milicia, deseaban cesase en el mando. Algunos otros oficiales que entraron después inculcaron la necesidad de que el jefe político cesase antes que llegara la noche. El ayuntamiento contestó que sobre el suceso de la noche anterior se estaba ya instruyendo sumario; que podían vitorear a Riego, puesto que nunca se les había prohibido; se les facultaba para prender a cualquiera que encontrasen disfrazado con armas, y que respecto a la cesación del jefe político no estaba en sus atribuciones. Mas tomando entonces la palabra Moreda, dijo que en circunstancias tan difíciles, y puesto que había perdido la confianza pública, según los comisionados manifestaban, hacía con gusto el pequeño sacrificio de cesar en sus funciones para evitar mayores males, deseando que de este acto resultara la paz y la tranquilidad del pueblo.

Informado de estos hechos el gobierno, el ministro de la Gobernación Feliú pasó una fuerte comunicación a Moreda (2 de noviembre, 1821), condenando altamente su conducta, declarando nulos todos los actos tumultuarios del 29, y principalmente su dimisión, y mandándole que inmediatamente volviera a encargarse del gobierno político de la provincia. Al propio tiempo llegaban al gobierno exposiciones, ya del pueblo, ya de la oficialidad entera de algunos batallones de la milicia, expresando que ni la milicia ni el pueblo habían tomado parte alguna en los sucesos del 29, que el jefe político no había perdido la confianza de la una ni del otro, que todo había sido obra de unos pocos genios turbulentos que trabajaban por alterar el sosiego de la capital, añadiendo los oficiales que ellos y los milicianos no podían soportar que se empañara así el brillo del cuerpo, pidiendo que se mandara formar por un tribunal justificación completa del modo como se había forzado al jefe político a hacer dimisión, y que se procediera contra los autores de aquella violencia con arreglo a las leyes, de manera que el buen nombre de la milicia voluntaria de Zaragoza quedara en el lugar y buen nombre que le correspondía[125].

Mucho más alarmantes y de más gravedad fueron los sucesos de Sevilla y de Cádiz. En ambas poblaciones habían permitido las autoridades el paseo del retrato de Riego que el gobierno tenía prohibido. Era capitán general de Andalucía don Manuel Velasco, gobernador de Cádiz el brigadier don Manuel Francisco Jáuregui, ambos tenidos por exaltados. El gobierno los depuso, y nombró para el primer cargo al general don Tomás Moreno Daoiz, ex ministro de la Guerra, y para el segundo, a don Francisco Javier Venegas, marqués de la Reunión, que mandando en La Coruña cuando el alzamiento de 1820 había sido depuesto y arrestado, y estaba desde entonces en situación pasiva. El nombramiento de una autoridad de estos antecedentes produjo un alboroto en Cádiz, a cuya cabeza se puso el mismo gobernador Jáuregui, que representó al gobierno sobre lo desacertado de aquella providencia. Venegas, noticioso de lo que pasaba, renunció su nuevo mando. El barón de Andilla, nombrado en su lugar, se puso en camino, pero al llegar a Jerez de la Frontera, intimáronle varios oficiales en nombre del gobernador de Cádiz que no pasase adelante, con lo que retrocedió protestando contra esta violencia. Jáuregui comunicó a Sevilla lo que había hecho, y esta ciudad resolvió, imitando a Cádiz, no admitir al nuevo capitán general, ni al jefe político don Joaquín Albistu, nombrado también en reemplazo de don Ramón Escobedo, uno de los motores de la rebelión, y las autoridades de Sevilla representaron al rey en el mismo sentido que lo habían hecho las de Cádiz.

Gran conflicto era este para el gobierno, que se veía contrariado y resistido hasta por las autoridades militares y políticas. El partido moderado prorrumpía y se desahogaba en invectivas contra los que así infringían las leyes y quebrantaban el principio de autoridad: mientras los exaltados, aun los que interiormente reprobaban aquellos excesos, se alegraban de todo lo que fuera promover embarazos y apuros a un gobierno que decían contrariar los sentimientos patrióticos, con la esperanza de un cambio ministerial. Los lances de Cádiz y Sevilla hicieron gran ruido en la corte, y el gobierno creyó necesario apelar a las Cortes y darles cuenta y pedir su cooperación para salir de tan grave conflicto, que fue el caso en que dijimos haber tenido las Cortes que interrumpir la majestuosa marcha de sus tareas.

Inicióse la cuestión con un mensaje que en la sesión del 26 de noviembre (1821) presentaron todos los ministros a nombre del rey, poniéndole en manos del presidente. El documento decía así:

«Con la mayor amargura de mi corazón he sabido las últimas ocurrencias de Cádiz, donde so pretexto de amor a la Constitución se ha hollado esta, desconociéndose las facultades que la misma me concede. He mandado a mis secretarios del Despacho que presenten a las Cortes la noticia de tan desagradable acontecimiento; en la íntima confianza de que, penetradas de él, cooperarán enérgicamente con mi gobierno a que se conserven ilesas, así como las libertades públicas, las prerrogativas de la corona, que son una de sus garantías. Mis deseos son los mismos que los de las Cortes, a saber, la observancia y la consolidación del sistema constitucional; pero las Cortes conocen que tan opuestas son a él las infracciones que pudieran cometer los ministros contra los derechos de la nación, como las demasías de los que atentan contra los que la Constitución asegura al trono. Yo espero que en esta solemne ocasión las Cortes darán a nuestra patria y a la Europa un nuevo testimonio de la cordura que constantemente las ha distinguido, y que aprovecharán la oportunidad que se les presenta para contribuir a consolidar del modo más estable la Constitución de la monarquía, cuyas ventajas no pueden experimentarse, y aun estarían expuestas a perderse, si no se contienen al nacer los males que empezamos a sentir.—San Lorenzo, 25 de noviembre de 1821.—FERNANDO».

Leído que fue, hizo el ministro de la Guerra una relación de los sucesos que motivaban el mensaje, todo lo cuál produjo gran sensación en las Cortes, que hasta entonces se habían mantenido como extrañas a la agitaciones políticas de fuera. Presentáronse una tras otra dos proposiciones, una del señor Sancho, otra del conde de Toreno, la primera para que se nombrase una comisión que examinando el mensaje propusiese la conducta que había de seguir el Congreso en aquellas circunstancias, y la segunda, para que sin perjuicio de lo que se hiciera después se nombrara desde luego otra que redactara un proyecto de contestación al mensaje. Ambas fueron aprobadas, y en el mismo día se contestó al rey lo siguiente:

«Señor: las Cortes extraordinarias, al paso que han recibido con el mayor aprecio la nueva prueba de confianza que V. M. se ha dignado darles en su mensaje del 25 del corriente, han visto con el mayor pesar el motivo que la produce. No se equivoca V. M. en el concepto que tiene formado de los sentimientos de los representantes de la nación. Las Cortes, que nunca podrán menos de desaprobar altamente cualquier insubordinación o exceso contra el orden público, cualquier falta de respeto a las leyes, están dispuestas como siempre a cooperar con todo el lleno de sus facultades constitucionales para que ni las libertades públicas, ni la autoridad legítima de V. M. sufran el más leve menoscabo; íntimamente persuadidas de que sin la conservación de estos sagrados objetos no puede haber Constitución en España, ni tener la debida seguridad y garantía los españoles, si no la tienen igualmente las prerrogativas que la misma ley fundamental señala al gobierno. Las Cortes, pues, renovando a V. M. con este motivo sus inalterables sentimientos de lealtad al trono y de amor a vuestra augusta persona, van desde luego a tomar en la más seria consideración cuanto V. M. se ha servido manifestarles, y esperan dar a V. M. y a toda la nación un nuevo testimonio de que nada omitirán para consolidar el régimen constitucional, que es inseparable del orden y de la rigurosa observancia de las leyes. Madrid 26 de noviembre de 1821.—Señor.—Francisco Martínez de la Rosa, presidente.—Diego Medrano, diputado secretario.—Juan Palarea, diputado secretario.—Fermín Gil de Linares, diputado secretario.—Lucas Alamán, diputado secretario».

Esta contestación, digamos así, provisional, revelaba ya bastante el espíritu del Congreso, enteramente favorable a la prerrogativa del trono y a la autoridad del gobierno. En la sesión del 9 de diciembre (1821) leyó el señor Calatrava el dictamen de la segunda comisión, con la singularidad de estar el dictamen dividido en dos partes, de las cuales la una había de discutirse antes y con independencia de la otra que iba en pliego cerrado, y que no había de abrirse hasta que la primera estuviese discutida y aprobada. Este desusado método naturalmente había de ser, como lo fue, impugnado y combatido, pero asegurando los individuos de la comisión que en este caso especial el decoro de la nación, de las Cortes y del Rey, juntamente con la causa de la libertad, estribaban en separar la segunda parte de la primera, se puso a votación este procedimiento, y fue aprobado por 114 votos contra 64. Con esto se señaló para el 11 la discusión de la primera parte, que era la conocida, y en la cuál, después de hacer la comisión un minucioso relato de los sucesos, proponía el mensaje que se había de dirigir al rey, en que se leían las notables y principales frases siguientes:

«Las Cortes están bien convencidas de que el olvido de estos principios (los que la comisión había sentado) conduciría inmediatamente la sociedad a una total disolución: y que cualquiera que sea el pretexto que se alegue para autorizarle, el abismo de calamidades que se abriría no sería menos profundo, sin que alcanzase a cerrarle el tardío arrepentimiento de aquellos que después de haber reconocido su error pretendiesen buscar su defensa, o disculpar su insubordinación, suponiendo que habían tenido que ceder a demasías, en vez de obedecer solamente a la voz de su deber y de la razón.—Pero los jefes políticos y comandantes generales de Cádiz y Sevilla, no solo se han excedido, sino que no han reparado que con su conducta contribuían a legitimar, si posible fuese, las maliciosas imputaciones con que los fautores del despotismo pretenden desacreditar las instituciones liberales, y persuadir que es incompatible la libertad con el orden.—Las Cortes, señor, por tanto, no pueden menos de manifestar a V. M. y a toda la nación del modo más terminante, que desaprueban altamente unos sucesos que podrán mirarse como precursores de males incalculables, si no se atajan en su origen, y creyendo por una parte que la inobediencia de los jefes políticos y comandantes generales de Cádiz y Sevilla debe ser hija principalmente del error, y por otra que la lealtad, la ilustración y patriotismo que tanto distinguen a aquellas ciudades no pueden hacer dudoso por un momento el triunfo del orden y de las leyes, han resuelto como medida preliminar hacer la solemne declaración, de que unos y otros han debido y deben obedecer y cumplir fielmente las providencias de V. M. que no han llevado a efecto; bien seguras las Cortes de que esta resolución será bastante para que aquellas autoridades, con todos los que a su ejemplo se hayan extraviado, vuelvan a entrar en la senda de sus deberes, sin poner a la representación nacional en el amargo conflicto de tener que adoptar otras medidas.—Las Cortes se complacen en ofrecer a V. M. en esta resolución un testimonio de los sentimientos que las animan, etc.».

Hablaron en contra Flórez Estrada, Quiroga, Gascó, Vadillo y otros; en pro Calatrava, Toreno, Martínez de la Rosa, el ministro de la Gobernación y algún otro. Apoyábanse los impugnadores del dictamen en la impopularidad de los ministros, de quienes se podía dudar si mandaban constitucional o inconstitucionalmente; en que los pueblos y las autoridades de Sevilla no habían dicho que no obedecían, sino que no reconocían ninguna orden expedida por el actual ministerio; que su repugnancia no era al gobierno, sino a las personas de los ministros, los cuales por otra parte habían enviado a gobernar los pueblos y mandar las armas en las ciudades más adictas a la libertad, y donde existían los asesinos del 10 de marzo, a sujetos de antecedentes contrarios al régimen constitucional. Pero nada podían responder a argumentos tan precisos como los que hacía, por ejemplo, García Page: «El rey ¿ha sido desobedecido, sí o no? El rey, cuando ha mandado y no ha sido obedecido, ¿ha mandado usando de las facultades que la Constitución le da? ¿El rey puede haber sido desobedecido sin infringirse la Constitución? Cuando una persona o autoridad desobedece al gobierno es criminal; pero no así cuando la nación se une a esta desobediencia por alcanzar su libertad; y si se examinan las exposiciones que se han hecho acerca de los acontecimientos de que se trata, se verá que no hay una en que se haya aprobado la obediencia a la autoridad constituida, etc.».

Fue, pues, aprobada la primera parte del dictamen en votación nominal por 130 votos contra 48; y a la comisión que se nombró para llevarle al rey, compuesta de diez y seis diputados, contestó S. M. en estos términos: «La satisfacción con que recibo el mensaje de las Cortes templa en parte el dolor que no puede menos de causarme el motivo que la produce. Una desobediencia manifiesta a mi voluntad, ejercida dentro de los límites constitucionales, es un mal que debe sofocarse desde el principio, o la Constitución peligra».

Abrióse en la sesión del día siguiente (12 de diciembre, 1821) el pliego cerrado que contenía la segunda parte del dictamen. El documento, aunque extenso, es tan importante que merece todo él ser conocido de nuestros lectores, porque no hay nada que revele mejor las ideas, el espíritu y la tendencia de la mayoría de aquellas Cortes. Decía así:

«La Comisión encargada de examinar el mensaje de S. M., leído en la sesión de 26 de noviembre, después de haber manifestado en la primera parte del informe su dictamen acerca de los desagradables sucesos de Cádiz que lo motivaron, y consiguiente a lo que tenía ofrecido, pasa en esta segunda a indagar las causas de los males que en aquel se anuncian, males que por desgracia se dejan ya sentir demasiado, y a proponer los remedios que a su juicio podrían aplicarse, para que sofocando aquellos al nacer, se conserven tan ilesas las prerrogativas constitucionales del trono, como las libertades públicas, y se consolide de un modo estable nuestra Constitución, ídolo de todos los verdaderos españoles, y la sola que podía llevarlos a la prosperidad a que por tantos títulos se han hecho acreedores.

»La comisión entiende que si bien pueden provenir en gran parte los desórdenes que se experimentan de la conducta de los gobernados, también puede tener algún lugar en ellos la de los agentes principales del gobierno, esto es, la de los ministros de S. M.; y entrará, aunque con dolor, en esta desagradable averiguación, por exigirlo así el mismo expediente de Cádiz y Sevilla, los acontecimientos públicos que tienen en expectación a los verdaderos amantes de la patria, y la confianza que el rey dispensa a las Cortes en su citado mensaje.

»Examinando este punto en su origen, encuentra la Comisión que las circunstancias en que los más de los actuales ministros entraron al desempeño de sus importantes funciones no fueron las más apropósito para poder adquirirse la confianza pública. Planes subversivos, de que públicamente se instruyó a las Cortes en sesión de 20 de marzo, conspiraciones de varias clases contra el sistema constitucional, y partidas de facciosos, que casi simultáneamente aparecieron en varios puntos de la monarquía, hacían harto difíciles los primeros ensayos del ministerio, y los patriotas que contemplaban en todos estos movimientos amenazada la existencia del sistema constitucional, llenos de la agitación que es natural en semejantes coyunturas, no apartaban su vista perspicaz de las operaciones del ministerio, esperando que, pues tenía reunidos bastantes datos que manifestaban la calidad y extensión de la conjuración, no podría menos de encontrar su foco, y las manos que la dirigían; la expectativa pública fue frustrada por entonces; perdióse el hilo de la trama, y esto pudo contribuir a que aumentándose las inquietudes no lograse el ministerio toda aquella confianza pública que en sus primeros pasos le era tan necesaria, y de que se enajenó después con la separación de algunos de los jueces interinos de Madrid que entendían en los causas de conspiración, a pesar de que la voz pública aseguraba haberlos consultado en primer lugar el Consejo de Estado para la propiedad de sus plazas. Este pequeño accidente, que en otro caso apenas llamaría la atención, es tal vez uno de los motivos que más poderosamente han influido en el triste estado en que yace la recta administración de justicia; porque los jueces deben caer naturalmente en el desaliento cuando ven que la carrera no se abre al que persigue con la vara de la ley al delincuente, sino al que adula y se prosterna ante el poder.

»El espíritu público, agitado de recelos y temores, se manifestó bien a las claras en el clamor general de todas las provincias, pidiendo Cortes extraordinarias. La necesidad que tuvieron entonces los representantes de la nación de interponer su petición al rey para satisfacer los votos de los buenos y las necesidades de la patria, debió dar fundamento a las sospechas de que el ministerio, o no conocía en toda la extensión los males que nos amenazaban, o que sus insinuaciones para con el monarca no tenían todo el carácter de imparcialidad, ni todo el valor que es indispensable tengan en los gobiernos constituidos.

»Después de estos sucesos la nación reposaba tranquila en el dulce seno de la paz y de las esperanzas, cuando el genio de la discordia, aprisionado por la vigilancia de los españoles, redobló en agosto ultimo todos sus esfuerzos, y agitó desapiadado las pasiones, y sembró las desconfianzas, y señalaba con su dedo el triste cuadro de la guerra civil, amargos frutos de los esfuerzos con que los enemigos, tanto domésticos como extranjeros, procuraban lanzarnos en los horrores de la más funesta anarquía.

»Aterrados estos en sus primeros ensayos por el pronunciamiento simultáneo y enérgico de todas las clases del Estado contra los facciosos de Merino y de Salvatierra, por el duro escarmiento que tuvieron, y por la vigorosa ley de 25 de abril, llegaron a convencerse de que no podían combatir abiertamente con los amigos de la Constitución, y prepararon otra clase de ataque, que aunque oscuro, era por lo mismo tanto más peligroso. Exaltar las pasiones, dividir los ánimos, sembrar en todos la desconfianza, conducirnos así a la anarquía y a la guerra civil, y provocar, si fuese posible, una extranjera, era indudablemente el medio más eficaz para conseguir sus depravados intentos. Algunos extranjeros vinieron también en su socorro, y esparcieron en Madrid y en otros pueblos planes subversivos de la Constitución y orden público, que no debieron ocultarse al ministerio.

»Este conjunto de fatales circunstancias debió servirle de norte para remediar el mal en su origen, y evitar de este modo otros mayores, que habían necesariamente de sucederles. Debió el ministerio calmar las pasiones, unir los ánimos, y granjearse la opinión pública por una marcha franca y libre de toda sospecha, más por desgracia no sucedió así.

»La Comisión no cree necesario recordar a las Cortes la influencia que en el extravío de las opiniones pudieran tener por entonces los dos nombramientos para el ministerio de la Guerra, que tanto agitaron los ánimos, y que dieron nuevo pábulo a los antiguos temores y a la general desconfianza. Pero ¡cuánto no se aumentaron aquellas, y hasta qué punto tan poco meditado no llegó esta desconfianza ominosa, cuando ignorando los motivos en que pudo fundarse el ministerio se enteró el público de la circular que por la Gobernación de la Península se remitió a los jefes políticos con ocasión de las próximas elecciones para diputados a Cortes! Esta medida, inspirada acaso por un celo poco reflexivo, irritó y dividió los ánimos, y provocó pasiones violentas, y encendió el resentimiento en un gran número de personas, que, con fundamento o sin él, creían poder presentar títulos respetables a la gratitud nacional.

»La Comisión no por eso hace la apología de los principios exagerados, ni niega la existencia de quien los profese. Cualquier extremo es un vicio; y tan ridículo sería suponer en una nación de 12 millones de habitantes que nadie llevaba a un extremo su pasión por la libertad, como pretender que no haya quien ame el despotismo. Es preciso que haya fanáticos por uno y otro extremo; que haya quejas, resentidos, ignorantes, ilusos. Empero la ciencia del gobierno en estas circunstancias exigía que no presentase nunca un punto de reunión a todas estas clases, y los sucesos que han dado motivo al presente informe dan algún derecho a la Comisión para creer que en esta ocasión no tuvo el ministerio toda la previsión conveniente.

»Coincidieron por desgracia con estas ocurrencias las de la provincia de Aragón. La ley fundamental concede al rey la provisión y remoción de los empleados civiles y militares; pero el ministerio debe usar de esa facultad, como de todas las demás que ejerce en nombre del monarca, con el tino y discreción que caracterizan los actos de un buen gobierno. La coincidencia de la remoción de aquel comandante general con el arresto de los emisarios franceses en Aragón y en Valencia, y con la causa de Villamor, y otros incidentes, hicieron sospechar a todos que tenían el mismo origen. El silencio tan incomprensible del gobierno en esta ocasión hizo temer a unos el verse calumniados en la opinión pública, como creían haberlo sido una de las personas más dignas de la gratitud nacional; hizo sospechar a otros que el ataque no era a las personas sino a las cosas; y convenció a todos de que el ministerio con su obstinado silencio había cometido una falta de gravísima trascendencia.

»Tal era el estado de la opinión, cuando la sesión de 12 de octubre aumentó el descrédito de los ministros El gobierno necesitaba que se le autorizase para mantener sobre las armas algunos cuerpos de milicias que debían reforzar los cordones de sanidad. La naturaleza de esta petición no admitía seguramente la negativa de las Cortes, que hubieran cargado en tal caso con la responsabilidad de la propagación del contagio que afligía a la industriosa Cataluña y a otros puntos del Mediodía de la Península. Algunos diputados quisieron enterarse con esta ocasión de los medios empleados por el gobierno para llevar a debido efecto el decreto del reemplazo, y de los recursos con que podría contar para atender a estos nuevos gastos; los ministros, sin embargo, se desentendieron de todo; eludieron las cuestiones, y aseguraron que había medios para acudir a estos gastos extraordinarios, cuando los ordinarios estaban notoriamente desatendidos.

»Al llegar aquí no puede la Comisión dejar de ofrecer a la meditación de las Cortes dos observaciones, por la intima conexión que tienen con el objeto principal de este informe.

»1.ª Las Cortes decretaron en la legislatura pasada medios abundantísimos para cubrir los presupuestos, y sin haber hecho el uso que se debía de estos medios, por impericia, o por lo que se quiera, la penuria del Erario ha llegado al extremo escandaloso de desatenderse las obligaciones más sagradas, y hasta la consignación de S. M.

»2.ª Las Cortes decretaron también un sistema de impuestos y de administración que no se ha llevado a efecto, ofreciendo el fenómeno singular de que la resistencia ha nacido más bien de parte de los empleados que de los contribuyentes.

»La serie de sucesos que ha enumerado brevemente la Comisión, y otros acaso que ignora, han enervado casi del todo la fuerza moral del ministerio. Cualquiera que sea el origen, el resultado es indudable.

»Se han visto empleados civiles, cuerpos militares, autoridades locales pidiendo la deposición del ministerio. Varían en el modo, pero la alarma ha sido general: de las exposiciones poco respetuosas se ha pasado a las amenazas, y de estas a una inesperada desobediencia, que la Comisión quisiera poder borrar con su silencio de la historia de unos pueblos que tanto han hecho por la patria, y a cuyo heroísmo debemos en gran parte la gloria inmarcesible y la dulce libertad por que suspirábamos. Pero el resultado, Señor, es que nos vemos con autoridades que desobedecen al gobierno, y que el ministerio no ha hallado otro recurso, si ha de salvarse la nave del Estado, que ofrecer a las Cortes en los sucesos de Cádiz y Sevilla un nuevo testimonio de los obstáculos que encuentran sus medidas en la opinión extraviada de muchos de los gobernados.

»La Comisión sin embargo distingue los tiempos, distingue las personas, distingue los negocios. Ni todos los ministros han tenido igual parte en estos sucesos, ni todos cuentan igual fecha en sus destinos; pero las Cortes por otra parte no deben permitir se confunda maliciosamente o por extravío la autoridad constitucional del rey, que es una, indivisible e independiente, con las de las personas que extienden las órdenes en su nombre. Creer que las providencias que emanan del trono cambian bajo ningún aspecto de naturaleza por los nombres de los que las firman, sería trastornar todas las ideas del sistema representativo.

»La conducta misteriosa del ministerio, el estado de la hacienda pública, la general desconfianza, los esfuerzos de los descontentos, y la ambición de algunos, debieron influir necesariamente en el desarrollo de las pasiones, que bajo mil especiosos pretextos han conducido a la nación al triste estado en que la Comisión la considera, y en el que ha creído debía presentarla a las Cortes.

»Los abusos, que con mengua del nombre español se repiten con demasiada frecuencia, son de tal naturaleza, que sería un crimen, o al menos una debilidad imperdonable, el que la Comisión tratase de ocultarlos, o pretendiese disminuir en lo más mínimo su perniciosa influencia.

»Hombres ambiciosos, de poca o ninguna reputación, que no pueden existir ni figurar sino en el desorden, parece que apuran todos sus esfuerzos para lanzar al pueblo incauto en los horrores de la licencia y de la feroz anarquía. Son pocos, es verdad, y no podían ser muchos entre españoles leales y sensatos; pero por desgracia han sido los bastantes para causar conmociones y tumultos populares, no solo en algunas provincias, sino aun en la capital de la monarquía; y han tenido la audacia de intentar que se reputase la voluntad de un determinado número de personas por la voluntad del pueblo, a pesar de faltarle las formas que la Constitución requiere, y abusando así del derecho de petición que esta tan justamente dispensa.

»De este mal ha provenido otro de no menos gravedad, a saber, el verse forzadas las autoridades locales y provinciales a reunirse en juntas que la Constitución desconoce, enajenando débilmente, y con desdoro de sus empleos y personas, las facultades que esta les señala. Se han visto juntas de esta clase, a que han asistido jefes de cuerpos militares, de milicias locales, y hasta prelados regulares y personas que se atreven a llamarse delegados del pueblo, cuando la Constitución no conoce otros que los diputados a Cortes.

»La libertad de la imprenta, principal baluarte de la nacional, es en cierto modo profanada por el abuso escandaloso que se ha hecho de ella, especialmente en estos últimos días. No se ha respetado ni el honor, ni el decoro de las personas, y se han proclamado doctrinas subversivas y sediciosas. Las Cortes extraordinarias de Cádiz y las ordinarias de 1820 han procurado con sus leyes y decretos remediar estos daños, que ordinariamente suelen acompañar a esta libertad naciente; pero como el mal sigue en aumento, no es difícil presumir que las autoridades se han descuidado y descuidan en su exacto cumplimiento.

»Tales son los males que sentimos, tal el triste estado en que la Comisión se ha visto para haber de enumerarlos con la imparcialidad y firmeza que las Cortes apetecen, y a que ha procurado corresponder, si no cual deseara, al menos cual se lo han permitido el tiempo y las circunstancias. Concluyendo, pues, la segunda parte de su informe, opina que con presencia de lo que en él queda manifestado se dirija a S. M. un mensaje en que expongan las Cortes:

»1.º Cuán conveniente es para calmar los temores y la desconfianza pública, y para dar al gobierno toda la fuerza que necesita, que S. M. se digne hacer en su ministerio las reformas que las circunstancias exigen imperiosamente.

»2.º Que si para remediar los males y abusos referidos S. M. creyese necesarias algunas medidas legislativas, las Cortes están dispuestas a deliberar sobre los proyectos de ley que la prudencia de S. M. les proponga.

»Madrid 8 de diciembre de 1821.—Diego Muñoz Torrero.—Pedro, Obispo de Mallorca.—José María Calatrava.—Vicente Sancho.—Ramón Losada.—Miguel de Vitorica.—José María Moscoso de Altamira.—Francisco Fernández Golfín.—Juan Francisco Zapata».

Comenzó a discutirse el 13, y apresuráronse a pedir la palabra en contra hasta treinta y un diputados; en pro solamente los señores Navas y Dávila. Había disgustado profundamente el dictamen al ministerio por las censuras que contra él contenía; así fue que el ministro de Estado tomó el primero la palabra para decir que el ministerio no trataba de hacer su apología, ni se oponía a la parte del dictamen en que aconsejaba al rey hiciese en él las reformas que tuviese por convenientes. «Mas no puedo menos de observar, añadió, que los motivos en que se funda son unos motivos equívocos, vagos, indeterminados, y en la mayor parte de poca o ninguna consideración. El rey nos ha mandado que si no se hacen otros cargos al ministerio nos retiremos, respecto de que no hemos venido aquí bajo partida de registro, y que no debemos responder sino cuando se nos exija una responsabilidad en los términos que previenen las leyes y la Constitución». Teoría inconstitucional que ofendió altamente a las Cortes, que destruía las buenas prácticas parlamentarias, que probaba el poco tacto de aquellos ministros, y que por lo mismo suscitó contra ellos una terrible oposición, sobre la que ya tenían.

Defendiéronse ellos, y los defendieron algunos del partido moderado, que había triunfado en la primera parte del dictamen, abogando con elocuencia y con valor por los principios inmutables del orden social; pero en esta segunda escudábanse casi únicamente en que, si bien el documento envolvía una censura formal de los actos del gobierno, no se formulaba cargo alguno concreto sobre el que se les exigiese la responsabilidad. Aprovechándose los del bando contrario de las censuras de la comisión, pedían que alcanzasen a todo el gabinete como cuerpo colectivo, y por lo tanto debía proponerse al rey la remoción de todos. Distinguía la comisión entre la ilegalidad y la inconveniencia de los actos y medidas del gobierno, y fijábase en el principio de que podía un gobierno muy bien, y acontecía muchas veces, no salirse de la órbita constitucional, y sin embargo, o por imprevisión o por falta de tino, dictar providencias inconvenientes o perniciosas, que no eran materia de acusación legal, pero que daban derecho a los diputados para manifestar al rey su desagrado, y el peligro que de continuar tales hombres al frente de la gobernación pudieran correr las cosas públicas. Que los nombramientos de las autoridades de Cádiz y Sevilla, como la separación de Riego y otros semejantes actos, si bien legítimos, no correspondían a lo que debía esperarse de un gobierno celoso de lo que reclamaba la opinión pública, y de lo que exigía la necesidad de sujetar a los hombres bulliciosos y dados a motines, lo cual se conseguía mejor inspirando confianza y no dando motivos de sospecha ni recelo a los hombres comprometidos por la causa constitucional.

Por último, para obviar o satisfacer a los reparos de vaguedad que se hacían al dictamen, le condensó, como se diría en lenguaje moderno, el señor Calatrava en las siguientes frases: «Diríjase a S. M. un mensaje, exponiendo que las Cortes consideran que el actual ministerio no tiene la fuerza moral necesaria para dirigir felizmente el gobierno de la nación, y sostener y hacer respetar la dignidad y prerrogativas del trono: por lo cual esperan las Cortes y ruegan a S. M. que en uso de sus facultades se dignara tomar las providencias que tan imperiosamente exige la situación del Estado».

La discusión, que duró tres días, fue animadísima: pero los ministros mostraron no estar a la altura de lo que requería su situación y el vigor y solemnidad del debate. Además de la frase del ministro de Estado, de que no venían a las Cortes bajo partida de registro, que tan mal efecto hizo en la Asamblea, el de la Gobernación usó de otra que no sonó mejor en los oídos de los diputados, a saber, que ellos, como buenos pilotos, no abandonarían el timón de la nave del Estado, cualquiera que fuese la decisión del Congreso, mientras el capitán no les manifestase su voluntad expresa de que le trasmitiesen a otras manos. El resultado fue que la segunda parte del mensaje, según la última redacción que le dio Calatrava, se aprobó también en votación nominal (15 de diciembre, 1821) por 104 contra 49; notándose con cierta extrañeza que se separaran de la votación varios de los que acostumbraban a votar siempre en el mismo sentido, entre ellos Toreno y Martínez de la Rosa, haciéndolo en pro del dictamen el primero, en contra el segundo. Declararon, pues, las Cortes al rey que sus consejeros carecían de la fuerza moral necesaria para dirigir los negocios del Estado, y le rogaban por tanto tomara las medidas que la situación imperiosamente reclamaba.

Todavía no paró aquí este ruidoso asunto. En la sesión del 22 (diciembre, 1821) se leyó un oficio de la diputación permanente, remitiendo otro del jefe político de Sevilla, Escobedo, con una exposición de las autoridades y otras personas de aquella ciudad a las Cortes, y otra al rey, manifestando la agitación en que la ciudad y la provincia se hallaban desde que se supo la resolución de las Cortes relativa al mensaje; que estas se habían propuesto mantener con ella las libertades públicas y la prerrogativa del trono; y lo que iba a producir era comprometer la tranquilidad y acarrear la guerra civil; que por lo mismo pedían a las Cortes tomaran de nuevo el asunto en consideración, haciéndose cargo de la ineptitud del gobierno, que había perdido la confianza pública, etc. Y al rey: que los habitantes de Sevilla estaban resueltos a no recibir las nuevas autoridades, por creerlas ominosas a la libertad, y enviadas por un gobierno sospechoso, al cuál no prestarían obediencia; y que si se empeñasen en ser reconocidas y entrar en aquella ciudad, se comprometería la tranquilidad pública, y sus personas correrían mucho riesgo.

Vehementemente se expresó el conde de Toreno contra la descarada insistencia de los sevillanos. «Nosotros seríamos culpables, decía, a los ojos de nuestros sucesores, de la nación y de la Europa entera, si no obrásemos con vigor en estas circunstancias. Puesto que se va apurando el sufrimiento, porque los atentadores insisten todavía en sus proyectos, deben tomarse todas las medidas que estén en las facultades del gobierno para poner un dique a esta insubordinación». Aplicó a los agitadores las terribles palabras de Cicerón a Catilina y sus secuaces, y presentó una proposición para que la exposición de las autoridades de Sevilla se pasase al gobierno, y este bajo su más estrecha responsabilidad hiciera respetar y obedecer las disposiciones de las Cortes. Admitida a discusión, la retiró durante el debate, para adherirse a otra del señor Calatrava que decía: «Pido que con arreglo a la Constitución y a las leyes se declare haber lugar a la formación de causa contra todos los que han firmado la exposición hecha a las Cortes, y que así acordado, se pase al gobierno el expediente para los efectos que correspondan». Tomada en consideración esta última, se nombró una comisión, que en el acto pasó a extender su dictamen. La mayoría de ella opinó y propuso que se formase causa al capitán general don Manuel Velasco, al jefe político don Ramón Luis de Escobedo, y a las demás autoridades y sujetos que firmaron la exposición. Este dictamen fue discutido, y aprobado por una inmensa mayoría, votando solo 36 en contra, y con la única modificación de que en vez de las demás autoridades se pusiese todos los que han firmado la representación.

Aun no terminó con esto el enojoso y ya célebre asunto de las autoridades de Andalucía. El 1.º de enero (1822) elevó el brigadier Jáuregui, comandante general de Cádiz, una exposición manifestando la imposibilidad de entregar el mando en las circunstancias en que se hallaba el país, y pidiendo se le formase causa a fin de poder esclarecer y justificar su conducta; si bien a los pocos días (10 de enero) comunicó de oficio haber hecho entrega del mando al brigadier don Jacinto Romarate. Desagradable tarea era ya para las Cortes este disgustoso negocio. La comisión a cuyo examen pasaron estos documentos se dividió en mayoría y minoría, proponiendo aquella que se remitiesen al gobierno para los efectos consiguientes, y opinando esta que se formase causa al brigadier Jáuregui como a las autoridades de Sevilla. El dictamen de la minoría fue el que prevaleció en una votación de 70 contra 48, cuyo número indica bastante el cansancio de los diputados de cuestión tan fatigosa y pesada.

Lo peor era que mientras las Cortes discutían sobre aquellas ocurrencias, y buscaban y proponían su remedio, acontecían en otras partes disturbios y conflictos parecidos a los de Andalucía, y algunos de peor índole y carácter. A consecuencia de una representación contra la marcha política del ministerio hecha por la población y las autoridades de La Coruña, el gobierno separó de la comandancia general de Galicia al general don Francisco Espoz y Mina, acusado como Riego de patrocinar a la gente exaltada y de movimiento, confiriendo interinamente el mando de las armas al jefe político, brigadier don Manuel de Latre. Mina obedeció la orden del gobierno y resignó el mando; pero conmovida y alborotada la población de La Coruña, que hacía alarde de ser y llamarse el segundo baluarte de la libertad, con la noticia de la remoción de Mina, que era su ídolo, opúsose al cumplimiento de la orden con tal decisión y energía, que el mismo Latre, convencido de la imposibilidad de contrariar la irresistible resolución del pueblo, volvió a transferir la comandancia general a Mina, lo cual se celebró en la ciudad con locas demostraciones de júbilo. Comunicábase todo por despachos extraordinarios al gobierno, que esperaba a la sazón lo que las Cortes resolvieran sobre los sucesos de Andalucía (noviembre y diciembre, 1821).

En tal estado, y cuando parecía haberse aquietado con la permanencia de Mina la población de La Coruña, salióse Latre clandestinamente de la ciudad, y llevando consigo y poniendo en movimiento algunas fuerzas del ejército y de la milicia, obrando de nuevo como comandante general de Galicia, ofició desde Lugo a Mina para que dejase la comandancia, y trasmitiéndole otra orden del ministro de la Guerra que lo prescribía, ya más envalentonado el gobierno con la resolución de las Cortes en lo de Sevilla y Cádiz. Rogábale Latre que para evitar nuevas conmociones y alborotos en la ciudad, saliera sigilosamente de ella sin que se apercibiesen sus moradores, hasta que hubiese un encargado interino de la comandancia. Mina, con prudencia suma, haciendo sacrificio de sus ideas políticas y ahogando sus particulares resentimientos, ausentóse de la ciudad como quien salía a dar su paseo ordinario a caballo, dejando el mando al jefe de mayor graduación; dio cuenta de todo a Latre y al gobierno, al cuál pidió permiso para permanecer un mes o dos en Galicia, ya por el mal estado de su salud, ya por dejar arreglados los asuntos del matrimonio que entonces contrajo y celebró por poder. Pero el gobierno le contestó que las circunstancias exigían hiciese un esfuerzo para trasladarse inmediatamente a León, donde le señaló su cuartel, en lugar de Sigüenza, donde antes le tenía destinado. Mina obedeció sin replicar, y con trabajo grande se trasladó a León, en cuya ciudad fue recibido y agasajado con todo género de obsequios y demostraciones de afecto y de simpatía. El triunfo de La Coruña, de este modo obtenido, alentó mucho al gobierno, y acabó de desconcertar a los desobedientes de Andalucía[126].

No en todas las conmociones que como chispazos de lo de Sevilla y Cádiz estallaron triunfó pronto la autoridad del gobierno. En Cartagena proclamaron los amotinados, reunidos en la plaza pública, odio a los ministros, que habían perdido, decían, la confianza de la nación, exoneración de los empleados sospechosos, prisión y procesamiento de los enemigos de la libertad, y hasta vitorearon a la independencia de la población, que parecía obtenerla de hecho, no habiendo quien les fuese a la mano. Otro tanto hicieron en Murcia los agitadores, capitaneados por el brigadier Piquero, no obstante los esfuerzos del jefe político Saavedra, que al ver heridos a dos dependientes del resguardo y el aspecto que el motín presentaba, libróse con la fuga del peligro que él mismo creía correr. Afortunadamente, acudiendo con brevedad el nuevo jefe nombrado por el gobierno, general don Francisco Javier Abadía, puso pronto término al desorden, ayudado del batallón de la Princesa, y entregó y sometió los independientes a los tribunales.

Muy serio pudo ser el alboroto de Valencia, en cuya ciudad, al decir de un historiador anónimo que tenemos por valenciano, contrabandistas llenos de crímenes dirigían las asonadas, juntamente con otras personas oscuras y sin talento, llegando el caso de afluir en ciertos días del mes de diciembre (1821) los contrabandistas de toda la provincia con puñales y trabucos, llenando las calles, jactándose de que encarcelarían a los ricos y se repartirían sus bienes, que era como ellos entendían la igualdad. Semejante aparato infundió pavor al jefe político don Francisco Plasencia, que, condescendiente hasta entonces con la gente fogosa, les opuso desde aquel día una resistencia vigorosa y enérgica, y el 30 (diciembre, 1821) hizo una exposición al rey, que firmaron la mayor parte de las autoridades y jefes militares, y multitud de ciudadanos pacíficos, propietarios, comerciantes e industriales, en favor de las prerrogativas del trono y contra los desórdenes populares y la anarquía. A pesar de esto, una semana después (7 de enero, 1822) volviéronse a reunir los agitadores, y dirigiéndose a las casas consistoriales donde se hallaba el jefe político, y subiendo y atropellándolo todo, y denostando a aquella autoridad, pidieron la pronta salida de la ciudad del regimiento de artillería, que como el de Gerona, pasaba por defensor de la legalidad y del orden, y a cuyos oficiales y soldados creían incomodar gritando cuando los encontraban: «¡Viva Riego!». Dispersados aquel día por la tropa leal, tumultuáronse otra vez el 9, y uniéndoseles los más turbulentos del segundo batallón de la Milicia, que de serlo tenía fama, en la plaza del Mercado, protestaban no soltar las armas hasta conseguir que saliese el regimiento indicado. Pero el comandante general conde de Almodóvar y el jefe político Plasencia, dirigiéndose con resolución a la plaza al frente del regimiento de Zamora y de cuatro piezas de artillería, obligaron a los rebeldes a rendir aquellas armas que protestaban no soltar, y redujeron a prisión a los que tan jactanciosos se mostraban.

En todo este tiempo Cádiz y Sevilla estaban siendo teatro, especialmente la primera, de la más viva agitación, de disidencias graves y de muy serios temores. Las sociedades secretas habían movido aquella inquietud, y las sociedades secretas la sostenían. Mas para que la confusión fuese mayor, odiábanse entre ellas mismas y hacíanse mutua guerra, y entre los individuos de una misma sociedad todo reinaba menos la fraternidad y la armonía. La de los comuneros era una hija que desgarraba las entrañas de su madre, y trabajaba por destruir la de los masones de que había nacido. De entre los masones habíalos que se arrimaban mucho a los comuneros, calificando ya de tibia su misma secta, y habíalos que por huir de este extremo casi se confundían con los moderados del temple de Argüelles. Los de Cádiz y Sevilla se declararon de hecho fuera de la obediencia de la autoridad suprema de la secta que residía en Madrid, porque la veían inclinada a defender al gobierno. Los diarios devotos de cada sociedad sostenían y avivaban esta guerra: tenían los masones El Espectador, los comuneros El Eco de Padilla; eran en favor del gobierno El Universal y El Imparcial. Pero había además en Cádiz un periodista que hacia alarde de abogar, en estilo tan atrevido como grosero, por las ideas más extremadas. Era un ex religioso de estragadas costumbres, que escribía con el seudónimo de Clara-Rosa, jactándose con desvergüenza inaudita de haberle formado de los nombres de dos mujeres con quienes había tenido tratos amorosos. Este indigno eclesiástico fue preso cuando se restableció el orden; a poco tiempo murió, y sus parciales le hicieron un entierro propio de quien había vivido tan apartado de todo lo que la religión y su estado le prescribían.

La resistencia de Cádiz y Sevilla, aunque provocada por los exaltados de las sociedades, estaba sostenida hasta por los mismos constitucionales de orden, que en la alternativa de desear, o el triunfo del gobierno, o el de la rebelión, aunque les pareciese injusta, inclinábanse a esto último, siquiera porque suponían salvarse así la causa de la revolución, mientras de la victoria del gobierno temían que resultase la preponderancia de los enemigos del sistema constitucional, y que saciaran en los liberales su sed de venganza. Pero al propio tiempo pesaba ya a los mismos incitadores a la desobediencia haber llevado las cosas más allá de lo que se habían propuesto. De todos modos pasáronse días muy amargos, no solo en aquellas poblaciones, sino en toda la extremidad meridional de Andalucía, hasta que sabidos los últimos acuerdos de las Cortes, la sociedad secreta de Cádiz, de que parecía depender todo, creyó llegado el caso de hacer la sumisión, cuya noticia fue recibida con júbilo, y más de parte de aquellos, incluso el mismo comandante general Jáuregui, a quienes semejante situación se había hecho insufrible.

De este modo se vivía, entre agitaciones y turbulencias, o simultáneas o sucesivas, aprovechándose las facciones realistas de estas discordias de los liberales, que redundaban en descrédito de la libertad y en pro de sus enemigos, trayendo unos y otros hondamente perturbado el país. Las Cortes volvieron después de aquel incidente a las tareas que constituían el objeto de su convocatoria.

Reclamaba imperiosamente su atención, y a ello la consagraron también, el estado de las provincias de Ultramar, emancipadas ya unas, pugnando y en vías de conseguir su emancipación otras. Difícil era todo remedio que no fuese reconocer su independencia, sacando de él todo el partido posible, que entonces podía ser grande. Mas ni el gobierno ni las Cortes entraban en este remedio, heroico pero necesario, hasta por motivos y razones constitucionales, no permitiendo la Constitución enajenar parte alguna del territorio de las Españas. El rey no quería desprenderse del dominio, siquiera fuese ya nominal, de aquellas provincias. Creían muchos todavía poderlas traer a una reconciliación y pacificación. La comisión y el gobierno andaban discordes en las medidas; recibió algunas modificaciones el dictamen, y se consagraron algunos días a su discusión. Hacía poco que el general O’Donojú, enviado de virrey a Nueva España, había ajustado con don Agustín Itúrbide el célebre tratado de Iguala, por el que en cierto modo se reconocía la independencia de Méjico. Equivocáronse los estipulantes, y principalmente O’Donojú, en creer que este tratado obtendría el asentimiento del rey y de las Cortes españolas. Por último acordaron estas el remedio, tardío y por lo tanto infructuoso, de enviar nuevos comisionados a Ultramar, encargados de oír las proposiciones de los americanos y tratar sobre ellas, siempre que no fueran basadas sobre la independencia de aquellos dominios, trasmitiéndolas al gobierno de la metrópoli, el cual las pasaría inmediatamente a las Cortes para que resolvieran lo conveniente[127].

Trataron después de tres importantes proyectos de ley, que el gobierno presentó, a saber, sobre libertad de imprenta, sobre sociedades patrióticas, y sobre el derecho de petición; las tres palancas que servían a los descontentos y a los enemigos de los gobiernos templados para empujar y mover la máquina de las revueltas y los trastornos; de tal modo que los diputados más ardientes confesaban que no era posible sin descrédito del gobierno representativo dejar de modificar los decretos que sobre aquellas materias regían. La imprenta principalmente, así la liberal como la absolutista, se había desbordado en términos de no respetar ni las personas ni las cosas más sagradas, de haber roto el freno a toda consideración social, y de no haber objeto que estuviese libre ni seguro de ser groseramente insultado o vilipendiado en periódicos, folletos, hojas volantes, caricaturas o alegorías. La ley ni había previsto todos los casos, ni era en otros de clara aplicación: los jurados, o por ignorancia o por miedo, absolvían aún lo que era de toda evidencia peligroso o disolvente; y todos los hombres pacíficos y honrados reconocían la necesidad de poner un dique a tanto escándalo. Presentó pues el gobierno un proyecto de ley adicional a la de 22 de octubre de 1820, sobre calificación de los escritos, penalidad, responsabilidad de las personas y modo de proceder en los juicios[128].

Acaso la oposición al dictamen de la comisión, aunque vencida al fin, no habría sido ni tan viva ni tan numerosa, si Calatrava no hubiera impugnado con energía unos y otros proyectos, sabedor de los designios nada favorables a la libertad que el rey acariciaba y no abandonaba nunca. En cambio Garelly los defendió con vigor, como individuo de la comisión que era; y Martínez de la Rosa y Toreno, el uno con su facundia, el otro con su elocuencia incisiva, pronunciaron discursos y emitieron frases e ideas, de aquellas que hacen siempre sensación en los cuerpos deliberantes.

«¡Triste cosa sería la libertad, exclamaba el primero, si fuesen necesarios los abusos para sostenerla! Solamente las leyes le sirven de apoyo».—«Yo digo la verdad, decía el segundo: un gobierno desorganizador, o un gobierno que buscase el despotismo, debería buscar abusos en la libertad de imprenta; porque el hombre ultrajado prefiere el despotismo a una libertad tempestuosa: ahora vemos atacar a ciudadanos beneméritos, no solo por sus opiniones y por sus hechos, sino por su vida privada y si las Cortes, en lugar de contener estos abusos, llegan a dar pábulo a ellos, acaso sucederá lo mismo que en Francia, en donde si la asamblea constituyente hubiese creído a los hombres solícitos del bien de su patria, no hubiera pasado aquella nación al estado de despotismo. Si porque el gobierno está constituido de un modo o de otro, no debemos cortar de raíz estos males, seremos hombres, pero no de Estado, y atraeremos sobre nosotros la maledicencia de los buenos, siendo el escándalo de la posteridad…»[129].

Caro hubo de costar a los dos ilustres oradores del partido moderado el haberse producido de aquel modo, sobre la necesidad de enfrenar la desbocada imprenta. Tiempo hacía que observaban algunos diputados que al salir del Congreso los seguían ciertos grupos, y con aire de provocación les repetían el grito de ¡Viva Riego! Al retirarse de la sesión aquel día (4 de febrero, 1822), grupos de malévolos perturbadores los llenaron de improperios, con especialidad a Toreno y Martínez de la Rosa, y aun habrían corrido riesgo sus personas, si los amigos y la fuerza armada no los hubieran protegido. Enfurecidos los sediciosos, pasaron después a la casa de Toreno, destrozaron los muebles, maltrataron a los criados, insultaron a su hermana, la viuda del general Porlier, ahorcado en La Coruña por la causa de la libertad, e hicieron alarde de ir a una tienda inmediata a comprar cuerdas, propalando que eran para ahorcar al conde si le encontraban. Las autoridades, y principalmente el general Morillo que mandaba la fuerza, dispersaron a los revoltosos, arrojándolos igualmente de la casa de Martínez de la Rosa, que también intentaron asaltar.

Gran sensación produjo este atentado en la corte, y en la sesión del día siguiente diputados de ambos lados de la cámara mostraron vigorosamente la indignación de que se hallaban poseídos. Nadie quería aparecer sospechoso de complicidad en tan horrendo crimen. El señor Cepero pintó el envilecimiento de la asamblea, si no se reprimían y castigaban tamaños excesos, que la ultrajaban en las personas de sus individuos, y presagió la muerte de la libertad si de ese modo eran atacados sus más firmes mantenedores. Sancho y Calatrava anatematizaron con fuego el escándalo de la víspera. «Han sido insultados, decía Sancho, los diputados, la patria, la representación nacional entera… ¡No faltaba más que dos docenas de hombres pagados (digo pagados, porque se los oyó decir que habían recibido tanto por ir a cometer los insultos que se cometieron ayer), quiten la libertad a la representación nacional!… No señor, es menester exterminar esta facción miserable… La libertad es enemiga del desorden, porque el desorden es un yugo más duro que el despotismo». Y propuso que se nombrara una comisión, que oyendo al gobierno y a las autoridades competentes, propusiera a las Cortes lo conveniente sobre aquellos sucesos… «¿Son constitucionales, exclamaba Calatrava, son liberales, son ciudadanos los que atacan la inviolabilidad de los diputados? Son traidores: traidores los llama la Constitución y la ley, y traidores los llamo yo y la Europa entera. Traidores son los que coartan la libertad de las Cortes, y traidores los que turban la tranquilidad de sus sesiones. ¿Y cómo habrá libertad en las deliberaciones de las Cortes, si los diputados que expresan en ellas francamente sus opiniones, son insultados al salir de este recinto, y las casas donde se albergan las viudas, restos de las víctimas de la libertad, son allanadas sin respetar este asilo tan digno de serlo por los que tienen amor a la libertad y a las leyes? ¡Ingratos! ¡Hombres que se han expuesto mil veces a perder la vida por conservarles la libertad; viudas de los que han perecido en un cadalso por recobrarla; diputados que han sacrificado cuanto tenían por sostener esta Constitución, se ven atacados por los que cobardemente se la dejaron arrebatar, por infames que acaso entonces se complacieron en su ruina! ¿Estos son los que ahora se llaman liberales? No; estos jamás encontrarán en Calatrava un protector; Calatrava hablará contra esta infame gavilla mientras ocupe este lugar; Calatrava será el primero que pida que caiga sobre ellos la cuchilla de la justicia. Y si no se aprueba la proposición del señor Sancho, yo voy a hacer otra».

Los dos diputados principalmente ofendidos se condujeron con admirable generosidad y nobleza en esta sesión, suplicando a las Cortes que no se ocuparan de sus personas, que no trataran de este asunto, pues como Cortes extraordinarias solo podían deliberar sobre aquello para que habían sido convocadas, que este suceso no era de aquella índole, que lo primero de todo era dar ejemplo de respeto a la ley, y así rogaban que se continuase la discusión pendiente el día anterior. Pero la asamblea insistió en que se aprobara la proposición del señor Sancho, la cual pasó a una comisión. Y por último, las Cortes aprobaron el proyecto represivo de la ley de imprenta, despreciando los insultos y amenazas de los demagogos.

Igual resultado tuvo el proyecto sobre el derecho de petición, del cual no se había abusado menos que del de imprenta, siendo tal el furor de dirigir representaciones y peticiones, más o menos respetuosas, más o menos atrevidas, exigentes o amenazadoras a las Cortes y al gobierno, por parte de las sociedades patrióticas, de los ayuntamientos, de la milicia y del ejército mismo, que era una presión continua la que se ejercía sobre el gobierno y las autoridades, una incesante traba al libre ejercicio de sus funciones, un manantial perenne de agitación y de inquietud, y un estado habitual muy parecido a la anarquía. Reconocieron pues las Cortes la necesidad de regularizar este derecho constitucional y de reducirle a sus justos límites; y esto fue lo que hicieron con la ley de 12 de febrero de 1822[130].