PARTE TERCERA

EDAD MODERNA

DOMINACIÓN DE LA CASA DE BORBÓN

LIBRO DÉCIMO

CAPÍTULO XXIX

ÚLTIMA LEGISLATURA DE LAS CORTES. FERNANDO VII EN SU TRONO

(De febrero a mayo, 1814)

Segunda legislatura.—Memorias de los Secretarios del Despacho.—Causas de conspiración.—Audinot.—Ley de beneficencia militar.—Recompensas a la familia de Velarde.—Decreto para solemnizar el aniversario del Dos de Mayo.—Declárase día de luto nacional.—Monumentos históricos y artísticos para perpetuar la memoria de la revolución.—Medidas económicas.—Desestanco del tabaco y de la sal.—Comisiones para redactar los Códigos, criminal, civil y mercantil.—Trabajos sobre reforma de aranceles.—Reglamento de Milicia nacional.—Designación del patrimonio del rey.—Dotación de la casa real.—Anticipo para ayuda de gastos de su establecimiento en la corte.—Asignación para alimentos de los infantes.—Adhesión de las Cortes al rey.—Preparativos para solemnizar su entrada en el reino.—Rogativas públicas.—Erección de monumentos.—Indultos.—Decreto para no reconocerle sin que jure la Constitución.—Causas que prepararon y produjeron la libertad de Fernando en Valençey.—Conducta de la Regencia española.—Comportamiento de Napoleón.—Dispónese el viaje de Fernando a España.—Viene delante el general Zayas, y cómo es recibido en Madrid.—Carta del rey a la Regencia, y entusiasmo que produce en las Cortes su lectura.—Sale Fernando de Valençey con los infantes don Carlos y don Antonio.—Pisa el territorio español.—Recíbele el general Copóns.—Escena grandiosa a las orillas del Fluviá.—Carta de Fernando a la Regencia desde Gerona.—Júbilo en las Cortes.—Propónese que se le nombre Fernando el Aclamado.—Apártase el rey del itinerario prescrito por las Cortes, y se va a Zaragoza.—Síntomas de las intenciones anticonstitucionales del rey, revelados por el duque de San Carlos.—Junta de sus cortesanos en Daroca sobre si debería jurar la Constitución.—Otra junta en Segorbe sobre el mismo asunto.—Llega el rey a Valencia.—Personajes siniestros que le rodean.—Elío.—Hace que los oficiales de su ejército le proclamen rey absoluto.—Representación de los diputados antiliberales llamada de los Persas.—Cartas de las Cortes al rey, no contestadas.—Trasladan estas sus sesiones al convento de doña María de Aragón.—Proposición de Martínez de la Rosa.—Torcida conducta de los realistas en Valencia.—Acércanse tropas a Madrid.—Salida del rey para la Corte.—Disuelve Eguía la representación nacional, y cierra el salón de sesiones.—Encarcelamiento de los diputados constitucionales.—Tumulto popular.—Se destroza la lápida de la Constitución.—Publicación del famoso Manifiesto de 4 de mayo en Valencia.—Entra el rey en Madrid.—Alegría del pueblo, y llanto de encarcelados y proscritos.—Ministerio que se forma.—Comienza el reinado de Fernando VII e inaugúrase su funesta política.

Antes de referir por qué causas y medios salió el rey Fernando VII de su cautiverio de Valençey, y cómo volvió a España, y la manera como fue recibido por el pueblo español, y la conducta que a su vez observó el monarca tan deseado y aclamado, cúmplenos dar cuenta de las tareas en que habían seguido ocupándose las Cortes del reino reunidas en Madrid, desde la segunda legislatura que dejamos abierta en el capítulo XXVII, por lo mismo que de sus trabajos han hecho escasa mención los escritores, o por poco conocidos, o porque los oscurecieron las gravísimas novedades y trastornos que se realizaron, simultáneamente unos, a la raíz de ellos otros.

Comenzaron aquellas tareas por la lectura que a excitación de las mismas Cortes hizo cada secretario del Despacho, de una Memoria comprensiva del estado en que se encontraban los negocios concernientes a sus respectivos ministerios y departamentos. Y como se advirtiese que se hacía caso omiso de dos causas ruidosas que a la sazón se seguían, la una sobre la conspiración tramada contra la seguridad del Congreso, la otra contra un supuesto general Audinot, que se decía agente de muy altos personajes para trastornar el gobierno, hubo de contestar el ministro, que la primera se seguía ante el juez de primera instancia, y que sobre la segunda había tomado la Regencia las medidas conducentes para aclarar los hechos. No satisfizo la última contestación, y se propuso, y se aprobó por unanimidad, que el gobierno exigiese al juez encargado de ella diese parte de su estado dos veces cada semana, que este parte se trasladase a las Cortes, y que el gobierno cuidara de no perder momento hasta su terminación, indicándose además (3 de marzo, 1814) que aquella acta se imprimiera y circulara inmediatamente a todas las autoridades civiles, eclesiásticas, militares y políticas, para conocimiento del pueblo.

Hízose famoso este expediente, así por haber entendido en él y dado dictámenes e informes los tribunales militares y civiles, la Audiencia, el Supremo de Justicia, el Consejo de Estado, y el Tribunal de Cortes, como por la calidad del impostor, y más todavía por la índole de la conspiración, que aunque inverosímil y absurda, envolvía, con intención perversa, a personas las más eminentes, así españolas como extranjeras, comprometiendo y haciendo aparecer odiosos nombres y sujetos que repugnaba oír sonar juntos. Tratábase, a lo que arrojaban las diligencias, de establecer en la península una república con el título de Iberiana o Ibérica, y se hacia figurar en la trama a Napoleón, a Talleyrand, a don Agustín Argüelles, y a otros jefes del partido liberal español. Argüelles tuvo que dirigir una representación a las Cortes para sincerarse de tan atroz calumnia, pidiendo ser oído judicialmente. Muchas proposiciones se hicieron sobre la misma materia en el Congreso, y por extravagante y ridícula que apareciese la patraña, ocupó a los tribunales y a la representación nacional, con no poca alarma del país, hasta después de la venida del rey. Y hubiera servido todavía la maquinación para empeorar la suerte de los que por opiniones políticas fueron encarcelados, como después veremos, si felizmente no se hubiera descubierto, y confesado el mismo tramoyista que no era tal general Audinot, sino un francés cualquiera, cuyo verdadero nombre era Juan Basteau. Por último, como implicase en sus declaraciones a personajes de los que a la sazón mandaban, sepultaron al célebre impostor en un calabozo, donde desesperado acabó por suicidarse.

Con laudable afán se dedicaron estas Cortes a aliviar la suerte de los que se inutilizaban en el servicio de las armas, y a arbitrar planes y medios para asegurarles la subsistencia. A este fin presentó la comisión llamada de Beneficencia militar un proyecto de ley, al cual cada diputado proponía añadir con noble celo las modificaciones que más cuadraban a su deseo y mejor modo de ver, y aceptadas algunas, fue al fin aprobado y se publicó por decreto (13 de marzo). Sus principales disposiciones eran:—La nación recibe bajo su inmediata protección a los soldados que se inutilizasen en su defensa:—En cada cabeza de provincia se establecerá, si no la hubiese, una casa con el título de Depósito de inutilizados en el servicio militar:—Todo soldado inutilizado en el servicio de mar y tierra queda en libertad de entrar en el depósito, o de vivir como ciudadano en el pueblo que más le acomodare:—A todo soldado inutilizado, bien resida en el depósito, o bien viva como ciudadano en los pueblos, se le abonará el vestuario, pan y prest y utensilio que los reglamentos señalan a los soldados de efectivo servicio:—A los soldados inutilizados, mientras residieren en los depósitos, se les procurará dedicar a las artes y oficios para los cuales tuviesen disposición, dejándoles cuanto ganasen con su trabajo, como adicional al haber que les señala la patria:—Para atender a los gastos que ocasionare la manutención de los soldados inutilizados se aplican: 1.º el importe de los descuentos que se hacen en las oficinas del ejército con el nombre de Inválidos; 2.º la mitad del importe del indulto cuadragesimal; 3.º los donativos que hiciesen los españoles; 4.º el importe de la tercera parte pensionable de las mitras de España e Islas:—En los presupuestos anuales de los gastos comprenderá el secretario del Despacho de la Guerra los que causaren los inutilizados, y rebajando de su importe el de los arbitrios, comprenderá el déficit, si le hubiese, como la única partida de esta clase que habrá de cubrirse con los fondos del erario:—En cada cabeza de provincia habrá una Junta protectora de los soldados inutilizados en el servicio militar:—Los que residiesen en los pueblos serán considerados como ciudadanos distinguidos, y tratados como tales en todas las funciones públicas, eclesiásticas y civiles que se celebraren:—Un escudo cosido en la manga izquierda de la casaca, con jeroglíficos alusivos, atestiguará la noble calidad de los soldados inutilizados:—Estos serán colocados con preferencia en los empleos de Hacienda, en los de provisión de los ayuntamientos, y en los subalternos de los tribunales para cuyo desempeño fueren a propósito:—Dentro del terreno que en los baldíos se concediere al soldado inutilizado que le pretendiese, se pondrá una columna con una inscripción: La Patria a su defensor F. N.:—Las juntas protectoras tendrán un libro encuadernado con la magnificencia propia del objeto a que se destina, con el título de Libro de los defensores de la Patria; y en él se anotarán el nombre, apellido y hazañas de los soldados inutilizados, etc.

El mismo espíritu guio a las Cortes para recompensar en lo posible a la familia del heroico capitán de artillería don Pedro Velarde, víctima sacrificada el Dos de Mayo de 1808 por la libertad e independencia de su patria, concediendo a cada una de sus tres hermanas solteras la pensión anual de seis mil reales, que podrían capitalizar tomando créditos del Estado para la compra de bienes nacionales; dando a su hermano menor plaza gratuita en el colegio de Artillería, condecorando a su padre don José con una insignia propia de la nobleza, y encargando a la Regencia informase de los terrenos baldíos o comunes que existieran en el distrito de la residencia del don José, para poder aplicárselos (15 de marzo), todo como muestra de gratitud nacional, y como testimonio de reconocimiento a tan benemérito español.

Y para inmortalizar la memoria de hecho tan glorioso y celebrar de un modo digno el aniversario del Dos de Mayo de 1808, acordaron también las Cortes (24 de marzo) que se exhumaran con todas las ceremonias religiosas los restos de los insignes don Luis Daoiz y don Pedro Velarde, y las de los valientes madrileños que perecieron aquel día, y se encerraran en una caja, cuya llave se custodiaría en el archivo del Congreso nacional: que el terreno contiguo al salón del Prado, donde yacían muchas víctimas, se bendijera, se cerrara con verjas, se adornara con árboles, y se levantara en su centro una sencilla pirámide que trasmitiera a la posteridad la memoria de los leales, y tomara por lo mismo el nombre de Campo de la lealtad.—Que la caja en que se encerraran tan preciosos restos se trasladara el 2 de mayo próximo con la mayor publicidad y pompa posibles a la iglesia de San Isidro, donde se celebraría un oficio de difuntos con oración fúnebre.—Que una diputación de individuos del Congreso autorizara su traslación, a la cual concurrirían también todas las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, y que las tropas de la guarnición le hicieran los honores que la ordenanza señala a los capitanes generales de los ejércitos.—Que la Real Academia de la Historia propusiera la inscripción que hubiera de ponerse sobre el sepulcro, y las demás Academias otros asuntos análogos para celebrar las glorias de aquel día, ofreciendo premios al que mejor los desempeñase.

Siguieron a este decreto las órdenes correspondientes, una al Director de Artillería para que dispusiese las urnas y el carro fúnebre, cuyos cordones habían de llevar individuos del cuerpo (27 de marzo); otra prescribiendo las formalidades para la exhumación (13 de abril), a la cual habían de asistir diez doncellas, vestidas con uniformidad, pertenecientes a las familias de las víctimas, el ayuntamiento, el clero, el obispo auxiliar, la diputación del Congreso, etc.; y otra en fin (14 de abril), declarando el Dos de Mayo perpetuamente día de luto nacional en toda la monarquía española[1].

Afanosas estas Cortes por trasmitir a la posteridad los rasgos sublimes de heroicidad, constancia y patriotismo de que tanto abundaba la guerra gloriosa de nuestra independencia, encargaron a la Academia de la Historia (15 de abril) que reuniese todos los datos necesarios para escribir la historia de la revolución de España: mandaron fundir y colocar en la plaza de la Constitución de esta corte una estatua ecuestre del Sr. don Fernando VII para perpetuar la memoria de tan grandes acontecimientos (22 de abril); dispusieron que bajo la inspección de la Real Academia de Nobles Artes se acuñara una medalla con el propio objeto, y deseosas de recobrar los preciosos monumentos históricos que los franceses habían arrebatado a nuestra patria, acordaron que la Regencia con toda actividad comisionara sujetos que recogiesen los manuscritos y otros documentos importantes sacados y llevados del archivo de Simancas, de los palacios, bibliotecas y otros establecimientos públicos, y que pidiesen al gobierno francés con instancia la espada de Francisco I, sacada, de la manera afrentosa que en otro lugar dijimos, de la Armería Real[2].

Volviendo a las tareas de carácter administrativo, una de las medidas más notables de estas Cortes fue el desestanco del tabaco en todas las provincias de la monarquía española en ambos mundos, declarando libre su cultivo, fabricación, venta y comercio (17 de marzo), suprimiendo los derechos que se pagaban en las aduanas interiores, e imponiendo solamente uno módico de introducción, proporcional a cada clase de lo que se trajese a la península. Mandábase vender en pública subasta las tierras, máquinas, caballerías, utensilios y edificios de las fábricas de todas las provincias de Ultramar: las de Sevilla y demás de la metrópoli quedaban como bienes nacionales aplicados a la junta del Crédito público, y se habían de vender a créditos del Estado. Las existencias se venderían también en pública subasta a precios convencionales, y todos los actuales empleados en la renta continuarían gozando de sus sueldos íntegros, hasta que con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 13 de septiembre de 1813 se les confiriesen los destinos que en él se indicaban.

En muy parecidos, y casi en iguales términos presentó la comisión de Hacienda la minuta de decreto para el desestanco de la sal en toda la península e islas adyacentes, dejando libre a todo español el aprovechamiento de los espumeros, lagunas, aguas saladas, y el comercio y tráfico de la sal, pudiendo venderla a precios convencionales. Las salinas de la Hacienda pública quedarían en arriendo o en administración, en tanto que se realizara su venta. Igual medida se propuso y adoptó respecto a la libre explotación, beneficio y aprovechamiento de las minas de alcohol o plomo y azufre, así para los propietarios de las existentes, como para los descubridores de otras nuevas, debiendo enajenarse las minas y fábricas del Estado. Del mismo modo se convino en quitar las trabas que a la industria nacional ponía el estanco de las ventas llamadas menores; todo fundado en el sistema de libertad sancionado en dicho decreto de 13 de septiembre de 1813. Los empleados que de sus resultas quedaban con sueldo y sin ocupación, hasta irla obteniendo en otros ramos, se llamaban reformados[3].

Intención resuelta manifestaron estas Cortes, y pasos dieron ya importantes en este camino, de reformar y mejorar nuestra legislación civil y criminal. Además de haber acordado y publicado el reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, se nombraron varias comisiones para que se dedicaran inmediatamente a trabajar en la redacción del Código criminal, del civil y del mercantil, y otra también encargada de arreglar las ordenanzas de intendentes, contadores y otros funcionarios de la Hacienda[4]. Organizáronse igualmente las plantas de todas las secretarías del Despacho, designándose el número de oficiales y demás empleados de que cada una había de constar (10 de abril), señalándoles sus respectivos sueldos[5]. Tratóse de la reforma general de aranceles, y a propuesta de un diputado se acordó nombrar una comisión especial, a la cual se pasó el informe leído en las Cortes de 1811 por el ministro de Hacienda don José Canga Argüelles, que contenía muy apreciables datos sobre la renta de aduanas, así de España como de otras naciones de Europa. Estos y otros semejantes trabajos, que sería prolijo enumerar, tenían emprendidos y comenzados aquellas Cortes, animadas de gran celo, y contando sin duda con más larga vida que la que la Providencia les tenía reservada[6].

Concretándonos, pues, a aquellos acuerdos y disposiciones de más interés, y que más pueden caracterizar el espíritu de aquellas Cortes, no podríamos omitir el decreto de Reglamento provisional para la Milicia nacional local de la península e islas adyacentes (15 de abril). Prescribíase en él, que todo ciudadano español en el ejercicio de sus derechos, casado, viudo o soltero, desde la edad de 30 años hasta la de 50 cumplidos, estaba obligado al servicio de la Milicia nacional local.—Exceptuábanse solo los ordenados in sacris y tonsurados que gozaran del fuero; los diputados a Cortes y los provinciales; los consejeros de Estado, secretarios del Despacho y oficiales de sus secretarías; los magistrados, jueces, jefes políticos, alcaldes, y jefes de las principales oficinas de Hacienda; los médicos y cirujanos titulares; los albéitares en los pueblos en que no hubiese más que uno; los catedráticos y maestros de primeras letras, y los matriculados de marina.—El servicio duraría ocho años, y consistía en dar un principal de guardia en el paraje más proporcionado, patrullar para la seguridad pública, perseguir los malhechores en el pueblo y su término, escoltar en defecto de tropa las conducciones de presos y las de caudales, etc.—Señalábase un cupo o contingente, que era corto, proporcionado al vecindario y circunstancias de cada población, el cual se sacaba por suerte como el del ejército, previo un alistamiento general, se establecían reglas para la provisión de los empleos de oficiales, sargentos y cabos, para la instrucción, revistas y abonos de haberes; se especificaba el uniforme y armamento que habían de tener; y por último, se creaban también milicias locales de caballería.

Muchas otras proposiciones se hicieron sobre asuntos económicos y políticos, que demostraban el celo y buen deseo de aquellas Cortes, pero que su corta duración no les permitió desarrollar. Dictaron, no obstante, entre otras, una medida grave y delicada por su índole y naturaleza, cual fue la designación del patrimonio del rey. Componíase este, según el decreto de 28 de marzo: 1.º de la dotación anual de su casa; 2.º de todos los palacios reales que habían disfrutado sus predecesores; y 3.º de los jardines, bosques, dehesas y terrenos que las Cortes señalaren para el recreo de su persona. Su administración durante la ausencia del rey correría a cargo de los sujetos que la Regencia señalase, pero la de los bosques, dehesas y terrenos que quedaran fuera de la masa de los que las Cortes aplicasen al patrimonio real, estarían a cargo de la Junta del Crédito público. La Regencia remitirla inmediatamente a las Cortes todos los apeos, deslindes, amojonamientos y títulos de pertenencia de los Sitios Reales, palacios, alcázares, jardines, cotos, bosques, florestas, dehesas y terrenos pertenecientes hasta aquí al patrimonio que se encontrasen en los archivos y oficinas, juntamente con los testamentos de los reyes de la casa de Borbón, y una comisión especial propondría al Congreso los que en su opinión deberían reservarse para el recreo de la persona del rey, expresándolos con toda individualidad. La misma comisión designaría los que se hallase pertenecer al dominio privado de Fernando VII y de los infantes su hermano y tío, reservándoselos como de propiedad privativa.

Pocos días después (8 de abril) la Comisión de Hacienda presentó su dictamen sobre la dotación de la casa real, y aprobándole el Congreso decretó el 16: Que la dotación anual de la casa del rey debía fijarse en la suma de cuarenta millones de reales. Que de esta suma debería pagar el rey todos los sueldos y gastos ordinarios y extraordinarios de la casa, cámara, capilla y caballeriza; los de la tapicería y furriera; los del guardarropa y guardajoyas; los de los palacios, bosques, jardines, dehesas y terrenos que las Cortes consignaran para su recreo; y las limosnas y ayudas de costa a criados, pobres, iglesias, etc. Que los terrenos que las Cortes señalaren para el recreo del rey formarían un artículo enteramente separado de la dotación de su casa, y sus utilidades no se rebajaran jamás de esta. Que corriera al cargo del tesoro público el pago de los alimentos de los infantes, el de los secretarios y secretarías del Despacho, el de la guardia real, y el de todos los demás destinos que no son propiamente de la servidumbre de la casa del rey. Que se anticipara al rey para ayuda de los gastos que le ocasionara su establecimiento en la Corte el importe de un tercio de la dotación, para distribuirlo en los artículos que mejor le pareciera.

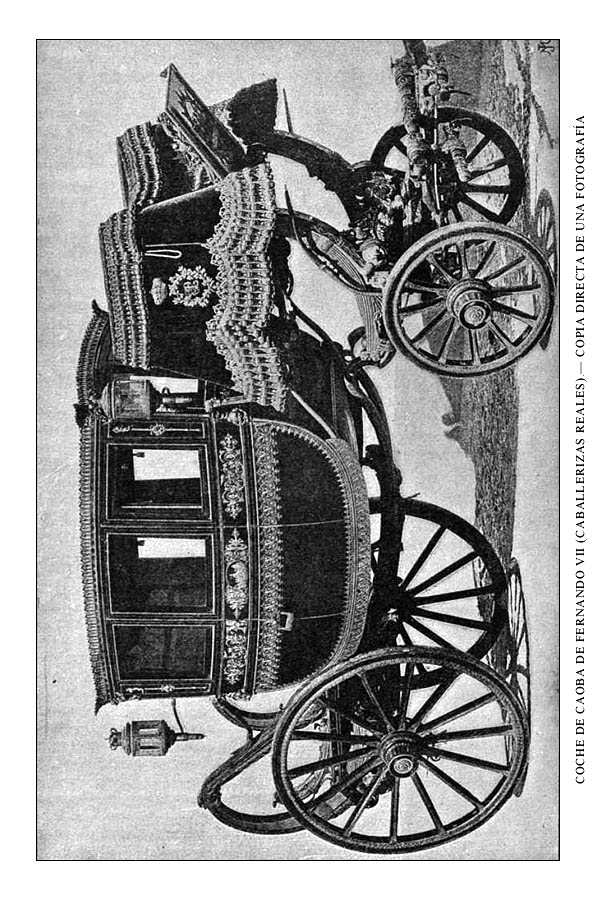

Recaía este último artículo sobre la pretensión que se había hecho de que se facilitasen al rey por una vez y aparte de la dotación, 9.218,000 reales que se calculaba costaría poner su casa para cuando volviese del cautiverio, según los presupuestos formados por la mayordomía mayor, sumillería y caballeriza, con especificación de vestidos para los criados, de los caballos, mulas, coches, berlinas, vajilla, efectos de guadarnés, y obras de arquitectura y carpintería que se necesitaban. La comisión, después de haber puesto algunos reparos e intentado hacer algunas rebajas en estos presupuestos, prefirió el sistema que hemos visto de anticiparle la tercera parte de la dotación para que la invirtiera en lo que y de la forma que mejor viera convenirle.

Últimamente por decreto de 19 de abril se asignó para alimentos de cada uno de los infantes de España don Carlos y don Antonio la cantidad anual de 150,000 ducados, que habían de satisfacerse por la tesorería general. No se hizo mención, y fue cosa bien notable, del infante don Francisco de Paula, hermano del rey, sin duda por hallarse al lado y en compañía de los reyes padres, en quienes nadie pensó por entonces.

Como nuestros lectores habrán podido observar, a pesar de las circunstancias y del modo con que estas Cortes habían sido elegidas y formadas, según hicimos notar en otro capítulo, en todas sus decisiones se veía prevalecer el espíritu liberal y predominar el partido reformador, casi tanto como en las constituyentes. Pero al propio tiempo mostrábanse tan adictas al rey, y más que al rey a la persona de Fernando VII, que desde el primer anuncio de la probabilidad de su regreso a España no cesaron las Cortes de acordar providencias para excitar el entusiasmo del pueblo: rogativas públicas en todas las iglesias de la monarquía por su feliz llegada; preparativos solemnes para celebrar su entrada en el reino; publicación por extraordinario de todas las cartas y avisos que sobre su marcha se recibían; erección de monumentos públicos para perpetuar la memoria de tan feliz acontecimiento; indultos militares, premios y dotes a doncellas pobres para solemnizarle; todo cuanto pudiera contribuir a realzar al monarca y darle popularidad y prestigio, pero con la cláusula siempre de no reconocerle ni prestarle obediencia en tanto que no jurara la Constitución en el seno del Congreso nacional, según lo prescrito en el decreto de las Cortes del 2 de febrero.

Llévanos esto a tratar de la libertad de Fernando y de su regreso a España.

Cuando el duque de San Carlos, portador del tratado de Valençey a Madrid, volvió a aquella ciudad de Francia con la negativa de la Regencia española[7], ya Napoleón había resuelto dejar en libertad al rey Fernando, así como al Pontífice, a quien también había tenido aprisionado. No negaremos que el canónigo Escoiquiz, durante la ausencia de San Carlos, hubiese trabajado en este sentido en unión con el conde de Laforest. Pero razones y causas algo más graves que las gestiones del canónigo habían movido a Napoleón a dictar aquella medida. Rotas las negociaciones de Chatillon, y firmado el convenio de Chaumont por las potencias aliadas, envuelto en la nueva guerra que hemos referido, necesitando de las tropas que tenía en España, y queriendo separar la causa de nuestra nación de la de los ingleses, resolvió dar libertad a Fernando sin condiciones. Mas como se temiese que la negativa de la Regencia española a admitir el tratado de Valençey de que era portador San Carlos moviera a Napoleón a cambiar de resolución, pasó inmediatamente el de San Carlos a buscarle a la capital de Francia, al campamento, donde quiera que pudiese verle; pero ni el magnate español logró ver al emperador, ni el emperador varió de determinación de dejar libre a Fernando, y los pasaportes para que pudiera restituirse a España llegaron a Valençey el 7 de marzo, dos días antes que el de San Carlos regresara de su correría en busca del emperador francés. Llenóse con esto de júbilo aquella pequeña corte, y tratóse inmediatamente de realizar el ansiado regreso a España.

Quiso el rey que le precediese en su viaje el general don José de Zayas, el cual partió el 10 de marzo, siendo portador de una carta para la Regencia, y trayendo orden de que se preparase lo necesario para el recibimiento de S. M. Desde Gerona, donde llegó el 16, vino el general en posta a Madrid, donde fue bien acogido, ya por el aprecio que se hacía de su persona, ya por la satisfactoria y lisonjera misión que le traía. La carta del rey a la Regencia decía:

«Me ha sido sumamente grato el contenido de la carta que me ha escrito la Regencia con fecha 28 de enero, remitida por don José de Palafox: por ella he visto cuánto anhela la nación mi regreso: no menos lo deseo Yo para dedicar todos mis desvelos desde mi llegada al territorio español a hacer la felicidad de mis amados vasallos, que por tantos títulos se han hecho acreedores a ella.—Tengo la satisfacción de anunciar a la Regencia que dicho regreso se verificará pronto, pues es mi ánimo salir de aquí el domingo día 13 del corriente, con dirección a entrar por Cataluña; y en consecuencia la Regencia tomará las medidas que juzgue necesarias, después de haber oído sobre todo lo que pueda hacer relación a mi viaje al dador de esta el mariscal de campo don José de Zayas.

»En cuanto al restablecimiento de las Cortes, de que me habla la Regencia, como a todo lo que pueda haberse hecho durante mi ausencia que sea útil al reino, siempre merecerá mi aprobación como conforme a mis reales intenciones. En Valençey a 10 de marzo de 1814.—Firmado.—FERNANDO.—A la Regencia del reino».

Leída esta carta en las Cortes, produjo tal satisfacción y entusiasmo, que se acordó por unanimidad se imprimiese inmediatamente, la comunicase la Regencia por extraordinario a las provincias de la península, y en el más breve término posible a las de Ultramar, se expidiesen gratis ejemplares de ella al pueblo de Madrid, y que en celebridad de su contenido se mandara disponer regocijos públicos, al menos de luminarias por tres días; que se cantara un solemne Te-Deum en todos los pueblos de la monarquía, y se habilitara y concluyera el nuevo salón de Cortes para el día feliz en que el rey debía jurar en él la Constitución del Estado[8]. La causa de haber entusiasmado tanto al Congreso esta carta era el hablar en ella de Cortes el rey, cosa que en las anteriores no había hecho, dejando entrever la promesa de darles su real aprobación. ¡Tan a deseo se cogía una palabra del monarca en este sentido, que pudiera dar esperanza, ya que no servir de prenda!

Salió en efecto Fernando de Valençey el 13 de marzo, según en la carta decía, acompañado de los infantes don Carlos y don Antonio, su hermano y tío, y del duque de San Carlos, quien comunicaba diariamente todos los movimientos del viaje al general en jefe del ejército de Cataluña don Francisco de Copóns y Navia, encargado también por la Regencia de recibir al rey, conforme al célebre decreto de las Cortes de 2 de febrero[9]. La ruta era por Tolosa, Chalons y Perpiñán, donde llegó el 19, y donde le esperaba el mariscal Suchet, duque de la Albufera, el cual tenía instrucciones de conducir a Fernando a Barcelona, bajo el título de conde de aquella capital, a fin de retenerle allí como en rehenes hasta que se verificara la vuelta a Francia de las guarniciones francesas bloqueadas en varias plazas españolas. Mas habiéndole expuesto con energía el general Copóns que las órdenes que él tenía de la Regencia no le permitían acceder a su propósito, sino que, conforme a ellas, S. M. debía llegar a los puestos avanzados de su ejército, donde Copóns le había de recibir, retirándose la escolta francesa, pidió Suchet nuevas instrucciones a París, aviniéndose a lo que el general español exigía, y limitándose ya a que entretanto quedara solo en Perpiñán el infante don Carlos como en prenda, y así se verificó.

Prosiguiendo pues Fernando su viaje, pisó el 22 el territorio español, deteniéndose el 23 en Figueras, a causa de la crecida del Fluviá, hinchado con las muchas lluvias de aquellos días. El general Copóns, que con objeto de recibir al rey había trasladado su cuartel general de Gerona al pueblo de Báscara, colocó sus tropas a la salida del sol del 24 a la orilla derecha del Fluviá; formaron los jefes franceses las suyas a la izquierda, ofreciendo entre unas y otras un interesante y vistoso espectáculo, que a bandadas acudían a presenciar las gentes del país rebosando de júbilo. Un parlamento primero, el estampido del cañón después, y luego los armoniosos y alegres ecos de las bandas militares, anunciaron la proximidad de la llegada del deseado Fernando, que no tardó en dejarse ver en la izquierda del río, acompañado del infante don Antonio y del mariscal Suchet con una escolta de caballería. Adelantóse el jefe de estado mayor Saint-Cyr Nugués a comunicar al general español que S. M. iba a pasar el río: realizóse este paso entre diez y once de la mañana, y al sentar el rey su planta en la margen derecha del Fluviá, hizo Suchet la entrega de su real persona y de la del infante don Antonio al general Copóns, que hincada la rodilla en tierra ofreció al rey sus respetos, y después de besarle su real mano y de dirigirle un corto discurso, hizo desfilar las tropas por delante de S. M.

Siguió luego la regia comitiva para la plaza de Gerona, donde hubo recepción y besamanos. Allí entregó el general Copóns al rey un pliego cerrado y sellado, que contenía una carta de la Regencia para S. M. informándole del estado de la nación, conforme al decreto de las Cortes de 2 de febrero tantas veces citado. Confirió el rey a Copóns en premio de su lealtad y servicios la gran cruz de Carlos III, y desde aquel día le honró también teniéndole a comer en su mesa. A la carta de la Regencia contestó en los términos siguientes:—«Acabo de llegar a esta perfectamente bueno, gracias a Dios; y el general Copóns me ha entregado al instante la carta de la Regencia y documentos que la acompañan; me enteraré de todo, asegurando a la Regencia que nada ocupa tanto mi corazón como darle pruebas de mi satisfacción y de mi anhelo por hacer cuanto pueda conducir al bien de mis vasallos. Es para mí de mucho consuelo verme ya en mi territorio en medio de una nación y de un ejército que me ha acreditado una fidelidad tan constante como generosa. Gerona 24 de marzo de 1814.—YO EL REY.—A la Regencia del Reino». A los dos días llegó a Gerona el infante don Carlos, detenido en Perpiñán, y mandado poner en libertad por el gobierno provisional de Francia; salió el rey a recibirle, y el 28 (marzo) continuaron todos juntos su viaje hasta Mataró, donde se quedó ligeramente indispuesto el infante don Antonio, prosiguiendo los demás a Reus.

A pesar del insignificante contenido de esta última carta del rey, su lectura en las Cortes produjo igual entusiasmo que la anterior: ¡tanto era el amor que se tenía al monarca! Acordóse que se imprimiera en Gaceta extraordinaria, juntamente con el oficio del general Copóns, y que su producto se aplicara al hospital general de la Corte; que se remitiera a Ultramar; que se cantara un Te-Deum en todas las iglesias, y se solemnizara con iluminaciones y demostraciones públicas; que esto se repitiera todos los años el 24 de marzo en memoria de haber pisado aquel día Fernando el Deseado el suelo español en Gerona. Propúsose también que en cuantas partes se escribiera o mentara su augusto nombre se le llamara Fernando el Aclamado. Pocos días después se acordó y decretó que se erigiera un monumento a la derecha del Fluviá frente al pueblo de Báscara para perpetuar la memoria de lo acaecido allí a la llegada de Fernando. Los diputados habían cedido sus dietas correspondientes al día en que se supiese hallarse el rey en camino para la capital, destinando su importe a la dotación de una doncella madrileña que se casase con el granadero soltero y más antiguo del ejército español; y entre otros rasgos de adhesión y de entusiasmo por parte de los particulares merece citarse el del duque de Frías y de Uceda, que puso a disposición del Congreso mil doblones, para que se diesen de sobrepaga al ejército «que tuviera la envidiable fortuna de recibir al señor don Fernando VII».

Desde Reus, donde le dejamos, debía el rey continuar su viaje por la costa del Mediterráneo hasta Valencia, conforme al decreto de las Cortes de 2 de febrero. Mas en aquella ciudad, y por conducto de don José de Palafox que le acompañaba, recibió una exposición de la ciudad de Zaragoza pidiéndole que la honrara con su presencia. Accedió el rey a aquella demanda, y faltando ya en esto a lo acordado por las Cortes, y torciendo de ruta y tomando por Poblet y Lérida, llegaron los dos príncipes a Zaragoza (6 de abril), donde fueron recibidos con loco entusiasmo, así como el general Palafox, ídolo de aquellos habitantes. Pasaron allí la Semana Santa, y el lunes de Pascua salieron para el reino de Valencia. Al despedirse del rey en Zaragoza el general Copóns para volverse al Principado y ejército de Cataluña, besándole la mano le dijo: «Señor, creo que V. M. no tiene enemigos, pero si alguno tuviere, cuente con mi lealtad y con la del ejército de mi mando». A lo que le contestó el rey: «Así lo creo, contaré contigo». Y le regaló una caja de oro guarnecida de perlas.

Ya en Gerona había tratado el duque de San Carlos de sondear al general Copóns sobre su modo de pensar acerca de la Constitución, y si convendría o no al rey jurarla. No dejó el general de penetrar las segundas intenciones del duque, y limitóse a decirle que la Constitución había sido jurada por todos los españoles, y la observaban y hacían observar todas las autoridades. No agradó esta respuesta al de San Carlos, el cual dejó entrever que esperaba otra más conforme a sus deseos, y que aun le fuera ofrecido el ejército de Cataluña para ayudar a sus fines[10]. Estos, aunque todavía ocultos, o al menos disimulados mientras Copóns anduvo al lado del rey, comenzaron a descubrirse ya luego que aquel regresó a su puesto[11]. En Daroca, la noche del 11 (abril), celebró la regia comitiva una junta o consejo, en que se trató de la conducta política que debería adoptar el rey, y de si convendría o no que jurase la Constitución. Opinaron por la negativa casi todos los concurrentes, siendo el primero a emitir francamente este dictamen el duque de San Carlos, y apoyándole decididamente en él el conde del Montijo, muy conocido ya en nuestra historia por su genio inquieto y bullicioso, y por sus afecciones y tratos con las clases inferiores del pueblo.

Fue de contrario dictamen don José de Palafox, y creyó que se arrimarían a él los duques de Osuna y de Frías que acompañaban al rey desde Zaragoza; pero el primero se mostró indeciso, y aunque el segundo opinó que el monarca debería jurar la Constitución, manifestó que respetaba el derecho que le compitiese de hacer en ella las modificaciones que pudieran convenir o ser necesarias. Nada se resolvió en aquella junta, y solo se acordó celebrar otra para volver a tratar la cuestión. Y entretanto, y para sondear a los liberales de la corte, y para preparar los ánimos del pueblo de Madrid a favor de las intenciones del monarca, dispuso este, por instigación del de San Carlos, que partiera inmediatamente el del Montijo para la capital, como así lo verificó.

Celebróse la segunda junta en Segorbe (15 de abril), a donde acudieron el infante don Antonio, que había estado ya en Valencia, el duque del Infantado y don Pedro Gómez Labrador, procedente de Madrid. No asistió don Juan Escoiquiz, por haberse adelantado a Valencia, con objeto semejante al que había traído el conde del Montijo a la corte. Cuando se hallaban discutiendo en la junta a altas horas de la noche, aparecióse en ella el infante don Carlos. Palafox, Frías y Osuna reprodujeron acerca del juramento del rey casi lo mismo que habían manifestado en Daroca. Don Pedro Macanaz, que había ido acompañando al infante don Antonio, expuso que ya sabía el rey su opinión, que se traslució bien, aunque sin expresar cuál fuese. Cuando le tocó su vez al duque del Infantado: «Aquí no hay, dijo, más que tres caminos: jurar, no jurar, o jurar con restricciones. En cuanto a no jurar, participo mucho de los temores del duque de Frías». Y significó bastante que se inclinaba al último de los tres caminos. La opinión del de San Carlos era ya harto conocida. Ruda y descompuestamente manifestó la suya don Pedro Gómez Labrador, diciendo que no debía el rey en manera alguna jurar la Constitución, y que «era menester meter en un puño a los liberales». Aunque tampoco se tomó resolución en esta junta, demasiado se traslucía lo que podía esperarse de tales consejos y de tales consejeros.

Y sin embargo, en tanto que esto pasaba, las Cortes, procediendo de buena fe, se anticipaban a declarar que tan pronto como Fernando VII prestara el juramento prescrito por la Constitución, ejercería con toda plenitud las facultades que la misma le señalaba; que cesarían las Cortes en el ejercicio de las que eran del poder ejecutivo, y en el tratamiento de Majestad que correspondía exclusivamente al rey.

Llegó este el 16 de abril a Valencia, donde habían acudido y le esperaban ya varios personajes de la corte, entre ellos el presidente de la Regencia, cardenal arzobispo de Toledo don Luis de Borbón, el ministro interino de Estado don José Luyando, don Juan Pérez Villamil, don Miguel de Lardizábal; estos dos últimos muy prevenidos contra las Cortes: estábalo el rey contra el cardenal arzobispo, a quien recibió y saludó con ceño, alargándole la mano para que la besase, más como súbdito que como pariente[12].

Pero el personaje que en Valencia comenzó más a señalarse como desafecto a las Cortes y a las reformas fue el capitán general don Francisco Javier Elío, que saliendo al encuentro del rey, y después de pronunciar un discurso en que vertió amargas quejas en nombre de los ejércitos, añadió: «Os entrego, Señor, el bastón de general; empuñadlo». El rey contestó que estaba bien en su mano, pero él insistió diciendo: «Empuñadlo, Señor; empúñelo V. M. un solo momento, y en él adquirirá nuevo valor, nueva fortaleza». El rey tomó y devolvió el bastón.

Al día siguiente pasó a la catedral, donde se cantó un magnífico Te-Deum para dar gracias al Todopoderoso por los beneficios que le dispensaba. Por la tarde le presentó el general Elío los oficiales de su ejército, y preguntóles en alta voz: ¿Juran ustedes sostener al rey en la plenitud de sus derechos? Y respondieron todos: Si juramos. Acto continuo besaron la mano al príncipe. Así iba Fernando recibiendo actos y pruebas de servil adulación y vasallaje de parte de sus súbditos, y como estaban tan en consonancia con sus propósitos y los de sus cortesanos, gozaba en ver cómo se le allanaba el camino de la soberanía absoluta, en cuyo ejercicio iba entrando, sin miramiento ni consideración a lo resuelto por las Cortes. Alentábanle a marchar por aquel camino los individuos de la primera nobleza ofreciéndole cuantiosos donativos, y empujábale con descaro y audacia por aquella senda un papel que en Valencia publicaba don Justo Pastor Pérez, empleado en rentas decimales, con el título de Lucindo, o Fernandino.

Mientras tales escenas pasaban en Valencia, no estaban ociosos en Madrid los enemigos de la Constitución, siendo ahora los principales a atizar el fuego de la conspiración realista aquellos mismos diputados que ya antes habían andado en la trama de querer mudar de repente la Regencia del reino, que servía de dique a sus planes antiliberales. Queriendo dar ahora cierto aire y barniz de legalidad a la conducta que se proponían siguiera el rey, redactaron la famosa representación conocida después con el nombre de representación de los Persas, por comenzar con el ridículo y pedantesco período siguiente: Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Hacía cabeza de los representantes el diputado don Bernardo Mozo Rosales, a quien hemos visto ya ser el más activo motor de anteriores conjuraciones. El escrito llevaba la fecha de 12 de abril, y aunque al principio le firmaron pocos, reunió después hasta sesenta y nueve firmas. Era su objeto alentar al rey a desaprobar la Constitución de Cádiz y las reformas de ella emanadas. Mas con una contradicción que no honra mucho a los autores ni a los firmantes, después de hacer un elogio de la monarquía absoluta, que llamaban «hija de la razón y de la inteligencia», concluían pidiendo «se procediese a celebrar Cortes con la solemnidad y en la forma que se celebraron las antiguas»[13].

Desapareció de las Cortes y partió de Madrid el Mozo de Rosales con la representación para ponerla en Valencia en las reales manos de Fernando, como el presente más grato que podría ofrecerse a quien con tales miras e intentos venía: y excusado es decir cuánto halagaría al rey ver que del seno mismo de la representación nacional arrancaba la idea de convidarle a ceñir la diadema y empuñar el cetro de los soberanos de derecho divino. Así no es extraño que más adelante inventara un distintivo para condecorar a los llamados persas; y sin embargo todavía en aquel tiempo, a pesar de tantos y tan públicos síntomas como se observaban de las intenciones del rey y de los que las fomentaban, la mayoría de los diputados celebraba con júbilo al parecer sincero las noticias oficiales que se recibían y de que se daba lectura en las Cortes, de los festejos con que en Valencia agasajaban al rey, a los infantes y a sus cortesanos, así el pueblo como las personas conocidas por su exagerado realismo y por su aversión a la Constitución de Cádiz. ¡Tanta era su buena fe, y tan lejos estaban de sospechar lo que contra ellos y las instituciones se estaba fraguando!

Prueba de ello son las dos cartas que las Cortes dirigieron todavía al rey, con las fechas 25 y 30 de abril, ponderándole sus vivos deseos de verle cuanto antes en la capital y ocupando el trono de sus mayores. «Las Cortes repiten, le decían en la primera, que en la libertad de V. M. han logrado ya la más grata recompensa de cuanto han hecho para el rescate de su rey y la prosperidad del Estado; y desde el día feliz en que se anunció la próxima llegada de V. M. las Cortes dieron por satisfechos sus votos y por acabados los males de la nación. A V. M. está reservado labrar su felicidad, siguiendo solo los impulsos de su paternal corazón, y tomando por norma la Constitución política que la nación ha formado y jurado, que han reconocido varios príncipes en sus tratados de alianza con España, y en que están cifradas juntamente la prosperidad de esta nación de héroes y la gloria de V. M.—Hallándose las Cortes en esta persuasión, que es común a todos los españoles de ambos mundos, no es extraño que cuenten con inquietud los instantes que pasan sin que V. M. tome las riendas del gobierno, y empiece a regir a sus pueblos como un padre amoroso…».—Con el mismo, y tal vez con más expresivo y tierno lenguaje le hablaban en la segunda, aunque sin contestación a la primera, bien que a la última le sucedió lo propio, no alcanzando ninguna de las dos los honores de ser contestada[14].

Esto no obstante, siguieron las Cortes dictando disposiciones y medidas para recibir y agasajar al rey a su entrada en Madrid, siendo entre ellas la más notable y solemne la de trasladarse el Cuerpo legislativo al nuevo salón de sesiones preparado en la iglesia del convento de Agustinos calzados llamado de doña María de Aragón, del nombre de su fundadora; cuya mudanza se dispuso para el 2 de mayo, primero en que había de celebrarse con gran pompa, conforme a los decretos de las Cortes antes mencionados, el aniversario fúnebre en conmemoración de las víctimas del alzamiento de Madrid en 1808. Así se verificó, y para solemnizar aquel día con un acto de clemencia nacional, se concedió un indulto general a los desertores y dispersos del ejército y armada. La función cívico-religiosa del Dos de Mayo se celebró con toda la suntuosidad que prescribía el programa acordado por las Cortes, en sus decretos de 24 y 27 de marzo, y de 13 y 14 de abril.

Mas los sucesos en Valencia se iban precipitando de tal modo y tomando tal rumbo, que ya la alarma cundió entre los diputados liberales, los cuales comprendieron que los aires que allí corrían amenazaban derribar el edificio constitucional. Con tal motivo en la sesión del 6 de mayo el entonces joven y fogoso diputado Martínez de la Rosa, el orador más elocuente de aquellas Cortes, hizo la siguiente proposición: «El diputado de Cortes que contra lo prevenido en el artículo 375 de la Constitución proponga que se haga en ella o en alguno de sus artículos alguna alteración, adición o reforma, hasta pasados ocho años de haberse puesto en práctica la Constitución en todas sus partes, será declarado traidor y condenado a muerte». Después de lo cual se levantó la sesión pública, y quedó el Congreso en secreta, como lo hizo muchas veces en aquellos días, dejándose arrebatar en ellas los diputados de la pasión, sobreexcitados los ánimos con las noticias de los planes siniestros que se agitaban en Valencia.

Rodeaban en efecto al rey en aquella ciudad los más furibundos apóstoles del absolutismo, distinguiéndose entre ellos el general Elío, y ya se había cerrado la entrada en las juntas y consejos a los hombres de opiniones o tendencias constitucionales, como el general Palafox y el duque de Frías. La representación de los Persas había alentado mucho al monarca, y la caída de Napoleón, que por entonces se supo, le dejaba en cierto desembarazo para obrar. Los que allí se encontraban como en representación de las Cortes y de la Regencia, el presidente cardenal de Borbón y el ministro don José Luyando, débiles de suyo y no muy mañosos, limitábanse a visitar con frecuencia al rey y preguntar por su salud, que andaba entonces aquejado de la gota; y carecían de movimiento y de acción para contrarrestar lo que en sus conciliábulos fraguaban los enemigos de las instituciones. Debatíase entre estos si habían de disolverse las Cortes, y abolirse de un golpe y sin rodeos la Constitución, o si había de hacerse bajo una forma hipócrita, con promesas para lo futuro, aunque con la resolución de no cumplirlas nunca, ofreciendo nuevas Cortes, para acallar el grito de los hombres ilustrados y liberales, como se hacía en la representación de los Persas. Optó el rey por este segundo sistema, y encomendó a don Juan Pérez Villamil y a don Pedro Gómez Labrador que redactasen un manifiesto y decreto en este sentido. Así lo hicieron, guardando secreto sobre esta medida, hasta que les pareciera llegada la ocasión oportuna de darla a luz.

Acercábanse entre tanto tropas a la capital, procedentes de Valencia, sin conocimiento del gobierno. Mandábalas don Santiago Whittingham, jefe de la caballería de Aragón, que por orden expresa del rey le había acompañado en su marcha. Al llegar a Guadalajara estas tropas (30 de abril), preguntó la Regencia al general quién le había ordenado venir a la corte, y contestó este que el rey por conducto del general Elío. Aunque aquel hecho y esta respuesta debieron bastar para abrir los ojos a los diputados constitucionales y para advertirles del peligro que ellos y las instituciones corrían, ni los diputados ni la Regencia sospechaban que cupiera en pechos españoles tanta doblez que hubiera de esperar a todos un trágico desenlace, y ni aquellos síntomas ni los avisos de los amigos bastaron para hacerles caer enteramente la venda de los ojos.

Cuando en Valencia les pareció tenerlo ya todo enteramente arreglado para sus fines, salió el rey de aquella ciudad (5 de mayo), escoltado por una división del segundo ejército mandada por el mismo general en jefe don Francisco Javier Elío. Acompañaban al monarca los dos infantes don Carlos y don Antonio, su hermano y tío, la pequeña corte de Valençey, y algunos grandes de los que en el camino se le habían incorporado. De real orden se retiraron el cardenal de Borbón y don José Luyando, ignorantes de lo que allá sigilosamente se había resuelto; que de esta manera habían desempeñado su encargo estos dos personajes. Preparado estaba todo por los jefes realistas para que en los pueblos del tránsito fuera recibido y aclamado el rey con todo género de demostraciones de regocijo y de entusiasmo, que en efecto fueron tales en algunos puntos que rayaron en delirio, y para que llegaran a sus oídos los gritos y murmuraciones de ciertas clases del pueblo contra las Cortes y la Constitución, las cuales, ayudadas a veces de la tropa, apedreaban en tumulto o derribaban con algazara la lápida o letrero de Plaza de la Constitución, que se había mandado poner en la plaza principal de cada población y sus casas consistoriales.

Faltaba por parte del rey un desaire más marcado y directo a las Cortes, y no se hizo esperar mucho. De contado los dos representantes del poder constitucional, el cardenal de Borbón y don José Luyando, recibieron orden de retirarse, el uno a su diócesis de Toledo, el otro, como marino, al departamento de Cartagena. Una diputación de las Cortes, a cuya cabeza iba como presidente el obispo de Urgel don Francisco de la Dueña y Cisneros, que había salido a cumplimentar al rey, y le encontró en la Mancha en medio del camino, retrocedió al pueblo inmediato para ofrecerle allí sus respetuosos obsequios: pero el rey se negó a dar allí audiencia a la diputación, mandando o diciendo que le aguardara en Aranjuez. ¿Qué podía prometerse ya la representación nacional de esta conducta del monarca Deseado?

Pero aun este no era más que un pequeño síntoma de sucesos graves que estaban preparados y se ejecutaban casi al mismo tiempo. Había nombrado capitán general de Castilla la Nueva a don Francisco Eguía, hombre que representaba todo lo rancio y rutinario así en ideas como en costumbres, a quien nombraban con el apodo de Coletilla, por llevar todavía el cabello recogido y atado por detrás como en tiempo de Carlos III; fanático por demás, y por consecuencia enemigo implacable de las reformas, y de todo lo que tinte o sabor de liberal tuviese: por lo mismo el más apropósito para ejecutar el golpe de estado preparado en los conciliábulos de Valencia. Realizóse este en la noche del 10 al 11 de mayo; noche terrible, y funestamente célebre en los fastos de España.

En altas horas de la noche, o sea entre dos y tres de la mañana, presentóse de orden de Eguía el auditor de guerra don Vicente María Patiño en la casa del presidente de las Cortes don Antonio Joaquín Pérez, diputado americano por la Puebla de los Ángeles, y entrególe un pliego que contenía el decreto y Manifiesto del rey, fechado en Valencia el día 4 de mayo, aquel decreto que dijimos haberse tenido misteriosamente reservado, y que desde esta noche se hizo perpetua y tristemente famoso. Contenía, entre otros, el párrafo siguiente: «Declaro que mi Real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno de las Cortes generales y extraordinarias, y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la Constitución y las leyes en que de largo tiempo la nación ha vivido, sino el declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación, en mis pueblos y súbditos, de cualquier clase y condición, a cumplirlos ni guardarlos»[15].—Otro de sus párrafos decía: «Y desde el día en que este mi decreto se publique, y fuese comunicado al presidente que a la sazón lo sea de las Cortes que actualmente se hallan abiertas, cesarán estas en sus sesiones; y sus actas y las de las anteriores, y cuantos expedientes hubiere en su archivo y secretaría, o en poder de cualesquiera individuos, se recojan por la persona encargada de la ejecución de este mi real decreto, y se depositen por ahora en la casa de ayuntamiento de la villa de Madrid, cerrando y sellando la pieza donde se coloquen: los libros de su biblioteca se pasarán a la Real; y a cualquiera que tratare de impedir la ejecución de esta parte de mi real decreto, de cualquier modo que lo haga, igualmente le declaro reo de lesa Majestad, y que como a tal se le imponga pena de la vida».

Siendo el presidente Pérez uno de los firmantes de la representación de los Persas, no solo no opuso resistencia, ni pretexto, ni reparo de ninguna clase a lo preceptuado en el decreto, sino que se prestó muy gustoso a su ejecución, como que estaba en consonancia con sus ideas y con sus deseos, y aquella misma noche quedó cumplido en todas sus partes, quedando solo en el salón de sesiones el dosel, sitial, bancos, arañas, mesas y alfombras, hasta que S. M. designara el sitio a que habían de trasladarse, según en la mañana del 11 decía en su oficio el activo ejecutor don Vicente Patiño[16].

Pero no fue esta ni la sola ni la más terrible escena de aquella noche. Otros ejecutores del general Eguía, a saber, don Ignacio Martínez de Villela, don Antonio Alcalá Galiano, don Francisco Leyva y don Jaime Álvarez de Mendieta, con el título de jueces de policía, asistidos de gruesos piquetes de tropa, iban por las casas de los ciudadanos que más se habían distinguido en política por su ilustración, sus ideas liberales y su talento, y los cogían y encarcelaban, llevando a unos al cuartel de Guardias de Corps, otros a las cárceles de Corte, sumiendo a algunos en estrechos y lóbregos calabozos, como si fueran forajidos de la más humilde esfera[17]. Eran estos, sin embargo, los dos regentes don Pedro Agar y don Gabriel Ciscar, los ministros don Juan Álvarez Guerra y don Manuel García Herreros, y los diputados, de las extraordinarias unos, de las actuales otros, don Diego Muñoz Torrero, don Agustín Argüelles, don Francisco Martínez de la Rosa, don Antonio Oliveros, don Manuel López Cepero, don José Canga Argüelles, don Antonio Larrazábal, don Joaquín Lorenzo Villanueva, don José Ramos Arispe, don José María Calatrava, don Francisco Gutiérrez de Terán, y don Dionisio Capaz. Igual suerte sufrieron el célebre literato don Manuel José Quintana, el conde, después duque de Noblejas, con un hermano suyo, don Juan Odonojú, don Narciso Rubio, el inmortal actor don Isidoro Máiquez, y varios otros.

Húbolos que se presentaron espontáneamente en la cárcel al saber que los buscaban, como don José Zorraquín y don Nicolás García Page: otros por el contrario se salvaron huyendo al extranjero, y creemos que anduvieron más acertados, como Toreno, Caneja, Díaz del Moral, Istúriz, Cuartero, Tacón y Rodrigo. Al día siguiente fueron todavía presos don Ramón Feliú, don Antonio Bernabéu y don Joaquín Maniau. Y extendiéndose la proscripción a las provincias, fueron traídos arrestados a Madrid hombres tan esclarecidos como don Juan Nicasio Gallego, don Vicente Traber, don Domingo Dueñas y don Francisco Golfín. De esta manera se iban llenando las cárceles de la capital de diputados y hombres tan ilustres e inocentes, y esta era la recompensa que empezaban a recoger de sus sacrificios por la libertad del pueblo español y por la de su rey, observándose el fenómeno singular de ser el presidente de un Congreso conspirador contra el Congreso mismo, y de ser diputados algunos de los ejecutores de las prisiones de sus compañeros.

Con tan fatal ejemplo, y con haberse adelantado, según indicamos atrás, el conde del Montijo a preparar los ánimos de la plebe de Madrid, levantóse en la mañana siguiente (11 de mayo) un tumulto popular, prorrumpiendo la clase más baja en furiosos gritos contra los liberales, arrancando y destrozando la lápida de la Constitución, sacando del salón de Cortes, sin que la guardia lo impidiese, la estatua de la Libertad y otras figuras alegóricas, y arrastrándolas por las calles con demostraciones de insulto y de ludibrio, intentando acometer las cárceles en que se hallaban los ilustres presos, y pidiendo que les fueran entregados. Por fortuna no pasó más allá el motín; pero aquel mismo día apareció fijado en las esquinas el famoso Manifiesto y decreto del rey fechado el 4 de mayo en Valencia y firmado por don Pedro Macanaz, que hasta aquel día se había tenido reservado y oculto, y en el cual, no obstante los párrafos que hemos copiado, había otro en que se ofrecía reunir Cortes y asegurar de un modo estable la libertad individual y real, y en que se estampaban aquellas célebres frases: Aborrezco y detesto el despotismo: ni las luces y cultura de las naciones de Europa lo sufren ya, ni en España fueron déspotas jamás sus reyes, ni sus buenas leyes y Constitución lo han autorizado: que parecían puestas como para befa y escarnio, visto lo que después de ellas se decía y lo que se estaba resuelto a hacer[18].

Bajo tales auspicios hizo el rey Fernando su entrada en Madrid (13 de mayo), precedido de la división de Whittingham, y cruzando desde la puerta de Atocha y el Prado, las calles de Alcalá y Carretas, hasta el convento de Santo Tomás, donde entró a adorar la imagen de nuestra Señora de Atocha allí depositada, y prosiguiendo después por la Plaza Mayor y Platerías al Real Palacio, que volvió a ocupar al cabo de seis años de ausencia. No le faltaron en la carrera ni arcos de triunfo, ni vivas, ni otras demostraciones y festejos, que nunca falta quien los ofrezca en casos tales, ni quien muestre contentamiento y júbilo, no viéndose entre aquel oleaje las lágrimas ni oyéndose entré aquella gritería los sollozos de las familias de los que yacían en los calabozos y lóbregos encierros, en premio de haber libertado al rey de la esclavitud en que aquellos seis años había vivido, y restituídole al trono de sus mayores.

También hizo su entrada pública en Madrid a los pocos días (24 de mayo) el duque de Ciudad-Rodrigo, lord Wellington, siendo recibido con los honores que correspondían a su elevada clase y a los servicios hechos a España. Su venida infundió a los encarcelados y proscriptos alguna esperanza, ya que no de ver modificado el sistema de gobierno que se inauguraba, por lo menos de que influyera en que cesasen sus padecimientos, habiendo sido amigos suyos varios de ellos, y miembros algunos de un gobierno de quien tantas distinciones había él recibido. Mas si bien al despedirse para Londres parece dejó una exposición dando consejos de moderación y templanza, ni durante su permanencia en Madrid ni después de su ida se notó variación, ni se sintieron los efectos de su influencia en este sentido. Allá se fue a gozar del abundoso galardón con que su nación acordó remunerarle, mientras aquí sufrían penalidades sin tasa los que más a esta nación habían servido[19].

Con la misma fecha del célebre decreto de Valencia de 4 de mayo había el rey formado un ministerio, que modificó después (31 de mayo), quedando definitivamente constituido con las personas siguientes: el duque de San Carlos para Estado; don Pedro Macanaz para Gracia y Justicia; don Francisco Eguía para Guerra; don Cristóbal Góngora para Hacienda, y don Luis de Salazar para Marina. «Cabeza de este ministerio el duque de San Carlos (dice un historiador), el hombre de los tumultos de Aranjuez y el consejero íntimo de Valençey, que tanto impulso había dado a la máquina política para que volviera al escabroso camino de donde la sacaron las revoluciones, había de seguir el comenzado rumbo con el apoyo del brazo de hierro de Eguía, el encarcelador de los representantes del pueblo». Así sucedió, «creciendo (como dice otro escritor), cada día más las persecuciones y la intolerancia contra todos los hombres y todos los partidos que no desamaban la luz y buscaban el progreso de la razón: siendo en verdad muy dificultoso, ya que no de todo punto imposible a los ministros salir del cenagal en que se metieran los primeros y malhadados consejeros que tuvo el rey».

Pero hemos llegado a donde nos habíamos propuesto en este capítulo y libro, a dejar al rey Fernando sentado de nuevo en su trono, después de la gloriosa revolución que la nación había hecho para conservársele, que es cuando verdaderamente comenzó a reinar en España. Dejémosle en él, inaugurando la funesta política que distinguió su reinado, cuya historia trazaremos y daremos a luz el día que las circunstancias nos lo permitan, y hagamos ahora la reseña crítica, del interesante período comprendido en los dos últimos libros de nuestra narración histórica, tomándola desde el punto que la dejamos pendiente.