Am Montag schleiche ich mich wie ein Dieb in mein Büro. Ich bin extra früh gekommen, um mir mitleidige Floskeln auf den Gängen zu ersparen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Kern gestern bereits ein paar schadenfrohe Telefonate mit Kollegen geführt hätte.

Es ist schon erstaunlich, was man alles vermissen kann, wenn man sich nur lange genug daran gewöhnt hat: ein Büro, nicht viel größer als eine Flugzeugtoilette, einen Mann, der sich die Nagelhäute mit dem Autoschlüssel zurückschiebt, einen Verlag, der hauptsächlich Fachliteratur zu Bachblüten und Pudelfrisuren herausbringt.

Ich wähle die Nummer der Personalleiterin, um zu klären, wann ich meinen Resturlaub nehmen soll.

«Es tut mir sehr leid, Frau Goldhausen, aber die Kopie Ihrer Kündigung ist noch nicht bei mir angekommen. Kommen Sie doch mit Ihrem Original bei mir vorbei. Dann werde ich all Ihre Fragen beantworten.»

«Das Schreiben liegt bei mir zu Hause. Kann ich es holen und nachher bei Ihnen vorbeikommen?»

«Selbstverständlich.»

In der Mittagspause stehle ich mich aus dem Verlag. Zu Hause öffne ich den Kühlschrank, aus dem ein Ein-Personen-Kühlschrank geworden ist. Er beherbergt derzeit einen Mini-Romana-Salat, eine Single-Gurke, fünf Flaschen Sekt und zwei tiefgefrorene «Brigitte-Diät»-Menüs. Ich nehme eine Packung «Nasi Goreng» heraus und schalte eine Herdplatte an. Die Mikrowelle funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr.

Ich habe den Eindruck, dass die technischen Geräte in der Wohnung schnell bemerkt haben, dass sie neuerdings mit einer Frau allein leben. Die elektrische Zahnbürste hat ihren Dienst gleich ganz quittiert, und auch die Fernbedienung und der Toaster tanzen mir neuerdings auf der Nase herum wie ein Hund ohne ein ernstzunehmendes Herrchen.

Dinge – unter ihnen besonders die Männer – haben ein feines Gespür dafür, wann eine Frau bedürftig und verzweifelt ist, und nutzen das schamlos aus. Das war mir gestern sehr bewusst geworden.

Ich hatte beschlossen, meinen Geburtstagsabend so zu verbringen, wie ich auch den größten Teil meiner zukünftigen Geburtstage verbringen würde: allein. Aber ich wollte mutig und stark sein und meinem harten Schicksal selbstbewusst die Stirn bieten.

Ich zog mein schwarzes Kleid an, das dank Kummer und «Brigitte-Diät»-Menüs nur noch eng und nicht mehr zu eng war, bestellte ein Taxi und fuhr in die «Tower Bar» im elften Stock eines Hotels mit grandiosem Blick über den Hamburger Hafen und hoffentlich dem ein oder anderen ansehnlichen männlichen Gast, der bereit sein würde, mir zum Geburtstag zu gratulieren, mir kostspielige Drinks zu spendieren und mir einigermaßen glaubwürdige Komplimente zu machen.

«Die ‹Tower Bar› ist ein unglaublicher Abschlepp-Laden. Die Frau, die da nicht angebaggert wird, muss erst noch geboren werden», hatte Regina mir den Laden beschrieben.

Ich stand am Tresen, schob meine Beckenknochen lasziv Richtung Raummitte – und hatte drei Minuten später auch schon den ersten körperlichen Kontakt. Leider war es nur der Kellner, der mich anrempelte und barsch bat, doch etwas weniger Platz zu beanspruchen. Dieser Bitte kam ich selbstverständlich sofort nach. Fortan kam ich mir allerdings deutlich weniger erotisch vor und behielt meine Beckenknochen lieber in Reichweite.

«Die guten Männer haben allerdings was anderes zu tun, als in Bars rumzuhängen und frustrierte Tussis anzumachen», hatte Regina mir noch feinfühlig mit auf den Weg gegeben. «Wenn du in der ‹Tower Bar› angesprochen wirst, kannst du froh sein, wenn der Typ bis fünf zählen kann, ohne dabei die Zwei und die Vier zu vergessen.»

Für eine Frau mit meinem Body-Mass-Index stand ich schon viel zu lange allein an der Bar. War ich zu alt? Mein Blick zu verzweifelt?

Es war zum Verzweifeln. Ich hatte den Eindruck, dass das Personal bereits Wetten abschloss, ob ich die Frau sei, der an diesem Abend nicht ein einziges Getränk gesponsert werden würde.

«Falls dich keiner anspricht, liegt das am Nicole-Kidman-Syndrom», hatte Erdal bei unserem letzten Telefonat gesagt. «Eine Frau wie du lässt einen Mann denken: Zu viel Ausstrahlung, zu viel Anspruch, zu wenig Busen – das lohnt den Aufwand nicht. Für eine Nacht holst du dir doch keine Probleme ins Bett.»

«Aber ich bin doch gar nicht problematisch!», hatte ich ihm überzeugt widersprochen.

«Machst du Witze? Jede Frau, die gut verdient, ist problematisch. Wenn sie dann noch Wert auf eigenen Humor und ein paar hausgemachte Minderwertigkeitskomplexe legt, ist sie so gut wie unvermittelbar. So eine macht doch sofort Ärger – und hört dann die nächsten dreißig Jahre nicht damit auf. In diesem Laden wirst du nur angesprochen, wenn du glaubhaft ausstrahlst, dass du den Unterschied zwischen Omelett und Hamlet nicht kennst.»

Ich war heute Abend angetreten, Erdal das Gegenteil zu beweisen. Ich bemühte mich um eine total unkomplizierte und lebensbejahende Aura, lächelte unproblematisch in die Weite des Raumes – und wurde langsam nervös.

Endlich schob sich ein unangenehm warm gesessener Hintern von hinten an mich, und eine tiefer gelegte Stimme sagte: «Ich kenne Sie nicht. Und das würde ich gerne ändern.»

Ich drehte mich triumphierend um und sah den roten, feuchten Nacken eines Mannes, der mit sabberndem Blick das mächtige Dekolleté einer Frau begutachtete, die ein armfreies, beinfreies, schulterfreies, bauchfreies und so gut wie brustfreies Fetzchen am gerundeten Leib trug.

Würde man dieses Kleid selber nähen, bräuchte man in etwa so wenig Stoff wie für ein Lätzchen für Joseph. Na, kein Wunder, dachte ich erbost, wenn so eine Frau hinter dir steht, spricht dich natürlich keine Sau an. Das ist ja, wie wenn du deinen kleinen Laden für gehobene Wohnkultur direkt neben Ikea eröffnest.

Statt einen strategisch günstigeren Platz aufzusuchen, zum Beispiel bei mir zu Hause auf dem Sofa, studierte ich das Balzverhalten meiner Artgenossen, um daraus für die Zukunft zu lernen.

«Ich glaube, ich kenne Sie», flötete die Dame. «Habe ich Sie nicht schon mal im Fernsehen gesehen?»

«Sie wollen mir doch bloß schmeicheln, oder? Kellner, bringen Sie uns eine Flasche Dom Pérignon.»

«Ich mag Männer, die wissen, was sie wollen.»

Ein erregter Ruck erschütterte den schwitzigen, platten Männerhintern in meinem Rücken.

Igitt, das war mir zu viel.

Ich nahm mein Glas und setzte mich in einen der Sessel mit Blick auf die Bar. Die Dame prostete dem willigen, warmen Arsch ihr gegenüber zu.

Es war Hubertus Weber, Hamburgs Zweiter Bürgermeister und Familiensenator – und Geliebter meiner Freundin Regina.

Hubbis Blick wanderte scheibenwischerartig zwischen den Brüsten der Dame hin und her. Was sollte ich in meiner misslichen Lage tun? Ich schaute dem Mann zu, der seine Gattin mit meiner Freundin betrog und dabei war, dieses Busenwunder anzubaggern.

Verzwickt, so einen Fall moralisch zu bewerten. Darf man eine Geliebte betrügen nach dem Motto: Auf eine mehr oder weniger kommt es doch nicht an? Wie würde Regina reagieren? Und sollte oder musste ich ihr überhaupt davon erzählen? Sie hat mit ihrem Mann ein stillschweigendes Abkommen: Wenn es denn unbedingt sein muss, betrüge mich. Aber bitte so diskret, dass ich es nie erfahre.

Ist das nicht absurd? Soll das neue Ehegelöbnis, das sich moderne Paare vor dem Altar geben, etwa lauten: «Ich verspreche dir, dich zu belügen»?

Ich frage mich, wie viel Lüge verträgt eine Beziehung? Aber auch: Wie viel Wahrheit verträgt sie?

«Eine Ehe ohne Geheimnisse ist entweder fade oder vorbei», sagte Regina immer. «Lügen kann und muss man auch aus Liebe. Bei Menschen wie uns halten Ehen nur, wenn sie durch etwas Betrug gewürzt werden. Die Wahrheit ist eine Blockhütte mit Lehmboden. Betrug ist eine Villa mit Geheimtreppen, abgehängten Decken und diskreten Bediensteten. Die Ketten der Ehe sind so schwer, dass man sie manchmal eben nur zu dritt tragen kann.»

Trotzdem hatte Regina Hubbi schwören lassen, dass er, wie in den letzten zehn Jahren seiner Ehe, den Beischlaf mit seiner Frau ruhen lassen und auch nicht aus Mitleid oder am Hochzeitstag eine Ausnahme machen würde. Sie wachte eifersüchtig über seinen Terminkalender, sah Verabredungen mit weiblichen Abgeordneten in den Abendstunden äußerst ungern, ging aber ansonsten wie selbstverständlich davon aus, dass ein beruflich eingespannter Mann wie er mit einer Geliebten wie ihr vollends ausgelastet sein würde.

Was jetzt? Erwartet Regina womöglich von mir, dass ich sie belüge? Ihr aus Freundschaft die Wahrheit über Hubbi erspare? Das ist eigentlich nicht meine Definition von Freundschaft. Aber soll ich sie deshalb jetzt anrufen und so ihr heiles Doppelleben zerstören? Sie glaubt doch so fest, in ihrer unordentlichen Welt sei alles in Ordnung. Wenn sie sich sofort auf den Weg macht, könnte sie Hubbi in flagranti ertappen und ihm eine denkwürdige Szene machen.

Noch vor ein paar Jahren hätte ich mir diese Gelegenheit zum Drama auf keinen Fall entgehen lassen. Endlich mal was los hier, hätte ich gedacht und mit mädchenhaft klopfendem Herzen und einer Mischung aus Mitleid und Sensationsgier Reginas Nummer gewählt. Einmal Schicksal spielen. Einmal live dabei sein. Regina liebt Szenen, und ich komme doch so selten dazu, bei einer zuzuschauen.

Ich holte mein Handy aus der Tasche.

Ein paar Minuten später orderte Hubbi die Rechnung, was auf einen baldigen Abtransport der beiden Brüste hindeutete. Es wurde höchste Zeit. Ich stellte mich vor ihn und knipste ein leutseliges Lächeln an.

«Hubertus, wie schön, Sie zu sehen. Sie erinnern sich: die Schwimmbrille? Ich bin Rosemarie Goldhausen, Reginas beste Freundin.»

Hubbi murmelte etwas Unverständliches.

«Ich habe gesehen, dass Sie hier so ganz allein an der Bar rumstehen, und da dachte ich, ich sage mal Hallo. Bekanntheit kann einen ja so einsam machen, nicht wahr? So, ich muss jetzt leider los. Grüßen Sie Regina, falls Sie vor mir mit ihr sprechen.»

Ich drehte mich um, würdigte die Brüste, die mich die ganze Zeit über sprachlos angestarrt hatten, keines Blickes und fuhr nach Hause.

Das hatte ich gut gemacht! Genau so, wie Karsten es mir am Telefon geraten hatte. Erst wollte ich Erdal anrufen, aber der hätte sich mit seinem Asthmaspray ausgerüstet und mir gesagt, ich solle Regina unter keinen Umständen Bescheid sagen, bevor er selbst nicht am Ort des Geschehens eingetroffen sei und sich einen Platz in der ersten Reihe gesichert hätte.

«Nicht Schicksal spielen, aber Stellung beziehen», hatte Karsten gesagt. «Zeig ihm die gelbe Karte. Du hast ihn durchschaut, das muss er wissen – Regina nicht», hatte er in den Hörer gebrüllt.

St. Pauli hatte schon wieder gewonnen, und ich hatte Karsten im Vereinsheim erreicht, wo unser Gespräch durch grölende Stimmen im Hintergrund erschwert wurde. «Ihr könnt nach Hause gehen! Ihr könnt nach Hause gehen», skandierten sie abwechselnd mit «We love St. Pauli, oooooh! We love St. Pauli, we do!» und «Magisches St. Pauli, siege heute hier für uns!». Da fragt man sich ja schon, warum sich nicht mal jemand die Mühe macht, sich einen Nachmittag konzentriert hinzusetzen und sich ein paar eindrucksvollere Reime auszudenken.

Das also war der Abend meines siebenunddreißigsten Geburtstages gewesen. Immerhin war ich früh genug wieder zu Hause, um das Finale von «Deutschland sucht den Superstar» zu sehen.

Ich nehme den Topf vom Herd, fülle mein Diät-Menü auf einen Teller und setze mich an den Küchentisch. Aber mein Hunger hat mich auch noch verlassen. Das bevorstehende Gespräch mit der Personalleiterin des Verlags liegt mir wie ein Betonklotz im Magen.

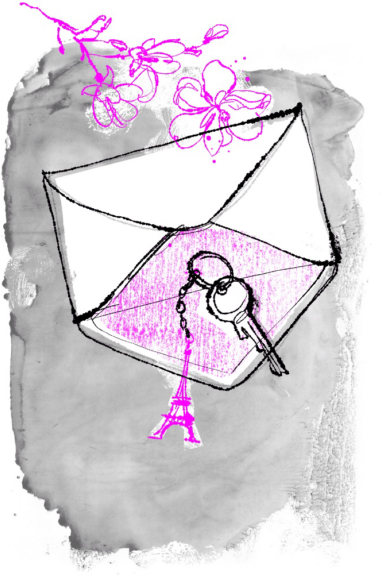

Ich reiße den Umschlag mit meiner Kündigung auf.

Ein Brief fällt heraus. Und ein Schlüssel. Und mein Leben.

Mein Liebchen,

allerherzlichsten Glückwunsch zu deinem siebenunddreißigsten Geburtstag, meine schöne, kluge, geliebte Marie!

Es ist jetzt Mitternacht, und du sollst wissen, dass ich morgen um diese Zeit tot sein werde.

Die Nacht hier in Südafrika ist viel schwärzer als bei uns. Nicht unheimlich schwarz, sondern auf sympathische und entschlossene Weise schwarz. Ich war nie ein Freund der Dämmerung. Ist das noch Tag, oder ist das schon Nacht? Du weißt, ich mag lieber klare Ansagen.

Ich habe Joachim vor einem halben Jahr im Wartezimmer eines Berliner Krankenhauses kennengelernt. Wir verließen das Krankenhaus mit der Diagnose, dass wir nur noch wenige und nicht sehr angenehme Monate vor uns haben würden. Und darauf haben wir beide keine Lust.

Marie, mein Liebchen, erinnerst du dich an das etwas alberne Lied, das wir manchmal bei unseren Abschieden gesungen haben?

Man lässt vieles hier,

Freund, ich danke dir,

für den Kuss, den letzten Gruß.

Doch dann lass mich los,

sieh, die Welt ist groß,

ohne Freiheit bin ich fast schon wie tot.

Ich mag das Wort: Freitod. Es wird der Sache, meiner Sache gerecht. Freiwillig gehen, selbst entscheiden, wann es so weit ist, eine Sache, eine Liebe und auch ein Leben zu beenden.

Glaub mir, Marie, ich hätte gerne länger gelebt. Aber nur zu meinen eigenen Bedingungen.

Ich halte es mit den letzten Worten von Alexis Sorbas: «Ich habe in meinem Leben einen Haufen Dinge getan und doch nicht genug. Menschen wie ich sollten tausend Jahre leben. Gute Nacht!»

Also lass mich los, Liebchen. Sei nicht traurig und freue dich auf dein großartiges Leben.

Mein Anwalt wird dir diesen Brief an deinem Geburtstag zukommen lassen, zusammen mit einem Schlüssel. Du weißt, in welches Schloss er passt. Und jetzt weißt du auch, wofür ich Heinzelmanns Million ausgegeben habe.

Marie, ich möchte, dass du frei bist. Tu, was du willst, aber tu es aus freien Stücken. Und wenn du heiratest, tu mir einen letzten Gefallen und tanze auf deiner Hochzeit in meinen Schuhen! Ich habe sie reparieren lassen. Es wäre doch zu schade, wenn es die alten Dinger nicht wenigstens einmal bis zu einem Altar schaffen würden.

Gute Nacht, Rosemarie Goldhausen, sei mutig und glücklich.

Es liebt dich von ganzem Herzen

deine Tante Rosemarie