9. Maniobras para ocupar posiciones

El crecimiento de las colonias.

Al final de la guerra del rey Jorge, las colonias británicas tenían una población de aproximadamente 1.250.000 blancos y 250.000 esclavos negros; la apariencia de la soledad estaba empezando a desaparecer de las viejas regiones costeras. Hacía un siglo y cuarto que se habían creado las primeras colonias, y ya no se trataba de grupos aislados de hombres que se apiñaban detrás de empalizadas.

Virginia, la más populosa de las colonias tenía 231.000 habitantes (aunque 100.000 de ellos eran esclavos). Las cuatro colonias de Nueva Inglaterra juntas tenían una población de 360.000 personas con pocos esclavos. La ciudad más grande de las colonias era Boston, que en 1750 tenía una población de unas 15.000 almas. Le seguían Filadelfia y Nueva York, con 13.000 cada una. Todas estaban creciendo rápidamente y se estaban fundando nuevas ciudades: Baltimore en Maryland, en 1730; Augusta, en Georgia, en 1735, etcétera.

Desde New Hampshire hasta la frontera de Carolina del Norte la tierra estaba ocupada ininterrumpidamente. Los caminos habían mejorado y, en 1732, se creó el primer servicio comercial de diligencias. A mediados del siglo las diligencias llevaban a personas de Nueva York a Filadelfia en tres días. Los hombres empezaron a viajar comúnmente de una colonia a otra. Esto, junto con la lengua común y el peligro común que representaban los franceses y los indios contribuyó a disolver el sentimiento de separación y engendró al menos los comienzos de un sentimiento de unión.

Las complejidades de la cultura siguieron aumentando y comúnmente Filadelfia mostraba el camino. En 1731 se creó en esta ciudad la primera biblioteca circulante; en 1744, la primera novela (Pamela, de Richardson) editada en una colonia se imprimió en Filadelfia; en 1752 se creó también aquí el primer hospital permanente de las colonias.

Fue asimismo durante este período cuando las colonias pasaron por una experiencia que iba a ser típica de la nación a la que ellas darían origen: un despertar religioso.

Ese despertar empezó, en cierto modo, en Gran Bretaña, donde John Wesley organizó un grupo de hombres en la Universidad de Oxford, que se entregaron a una observancia más estricta de un modo de vida religioso. Sus miembros fueron llamados «metodistas» en son de mofa, porque Wesley los instaba a todos a efectuar sus lecturas, sus plegarias y sus buenas obras de una manera metódica, como por reloj. El nombre burlón se convirtió en su denominación habitual como en el caso de los cuáqueros y los puritanos.

En 1735, poco después de la fundación de Georgia, John y su hermano Charles Wesley cruzaron el mar para dirigirse a la nueva colonia y servir allí como pastores de los colonos y misioneros de los indios. La aventura fue un humillante fracaso, pues los hermanos no se adaptaron a la vida de frontera.

Pero después de volver a Inglaterra, un seguidor de ellos, George Whitefield se ofreció voluntario para reanudar la tarea, y el 2 de febrero de 1738 llegó a Georgia. Demostró ser el hombre adecuado para esa labor, pues fue el primero de los grandes evangelistas de América del Norte; predicó a miles de personas. En 1740, después de un breve retorno a Gran Bretaña para reunir fondos realizó una gira a través de todas las colonias desde Savannah hasta Boston, y a su paso despertó gran entusiasmo e hizo muchos conversos.

En Boston conoció a Jonathan Edwards, un predicador que amenazaba con el fuego del infierno y quien, desde 1734, había estado lanzando sermones sumamente efectivos en los que describía con gran detalle los peligros y hasta la certidumbre de ir al infierno si no se seguía un camino tan estrecho que era casi invisible.

Con Whitefield y Edwards y otras lumbreras menores, las colonias pasaron durante unos pocos años por lo que se llamó el Gran Despertar. No duró mucho, por supuesto (los despertares religiosos nunca duran mucho), y las personas más conservadoras entre los jefes religiosos fueron hostiles al movimiento. Con todo logró sacudir a las iglesias y romper su dominación sobre el gobierno colonial, estimulando así el avance continuo hacia la tolerancia religiosa. También estimuló la fundación de colegios universitarios, que en aquellos tiempos estaban todos vinculados con organismos religiosos. Columbia, Princeton, Brown y Dartmouth fueron todos fundados después del Gran Despertar, y en cierta medida como resultado de éste. Además, como el despertar religioso afectó a todas las colonias, esta experiencia común sirvió para aumentar el sentimiento de unidad entre ellas.

Pero a medida que las colonias británicas crecían y prosperaban, subsistía siempre la sombra de Francia. La guerra del rey Jorge no había resuelto nada, al igual que las guerras anteriores; y franceses y británicos continuaron preparándose para otro enfrentamiento, posiblemente más decisivo.

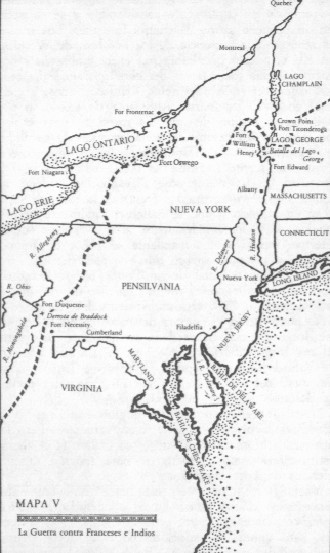

Ambas partes maniobraron para ocupar posiciones, y ambas trataron de ocupar la tierra de nadie que había entre las dos potencias coloniales. El mayor vacío y potencialmente el más importante estaba al sur de los Grandes Lagos y al norte del río Ohio, desde el río Misisipí, al Oeste, hasta los Montes Allegheny, al Este; una vasta extensión de tierra habitualmente llamada en aquellos días Territorio de Ohio.

Si los franceses podían afirmarse en Ohio, las colonias británicas podían ser acorraladas al este de los Allegheny y también estranguladas.

Para impedirlo los colonos (que además siempre estaban hambrientos de tierras) avanzaron hacia el Oeste. Sin duda ya habían avanzado hacia el Oeste desde hacía un siglo y medio, y habían llegado a la línea de los Allegheny; pero después del Tratado de Aquisgrán, con el creciente sentimiento de que la confrontación final con Francia se produciría pronto, el avance adquirió gran velocidad. En particular se hizo un esfuerzo para crear colonias más allá de los Allegheny.

En 1748, hombres de la frontera de Virginia fundaron una colonia en Draper’s Meadow, en la región apalache, a trescientos kilómetros del Océano Atlántico. Hombres prominentes de Virginia crearon la Compañía de Ohio, organizada expresamente para colonizar los tramos superiores del río Ohio. En 1750, Christopher Gist fue enviado a explorar la región y remontó el Ohio hasta un punto cercano a la moderna ciudad de Cincinnati. Otro explorador, Thomas Waiker se dirigió directamente al Oeste y penetró en lo que es hoy Kentucky; fue el primer hombre blanco que exploró la región en detalle.

Y Virginia no era la única. En 1750, comerciantes de Pensilvania habían establecido una base sobre el río Miami, bastante más allá de los Allegheny y, en verdad, más al Oeste que los actuales límites de Pensilvania.

En cuanto a Gran Bretaña no desempeñó ningún papel en esto. Como siempre se contentó con dejar a las colonias libradas a sí mismas. Cuando se interesaba por su desarrollo era para obstruirlo en beneficio de los fabricantes británicos. En 1732 prohibió a una colonia fabricar sombreros para venderlos en otras colonias, en beneficio de los sombrereros británicos. En 1750 prohibió la ulterior construcción de talleres para la fundición del hierro y el acero en beneficio de los fabricantes ingleses. En 1751 prohibió a todas las colonias de Nueva Inglaterra emitir papel moneda (que hacía más fácil para los deudores coloniales pagar a sus acreedores británicos con dinero barato).

Gran Bretaña mostró mayor preocupación por Nueva Escocia, que era la más débil de todas las colonias y la más cercana a los centros de poder franceses. No podía contar con que endurecidos colonos combatiesen por ella en Nueva Escocia porque, después de años de Gobierno británico, la colonia aún no tenía colonos británicos. En efecto, la colonia estaba peor que vacía: aún la habitaban los colonos franceses que habían dominado la península en los días en que era Acadia. Los acadios no habían olvidado y durante la guerra del rey Jorge habían mantenido un hosco silencio o una sorda hostilidad hacia los británicos.

En 1749 George Montague Dunk, Segundo Eari de Halifax, quien recientemente se había convertido en presidente de la Junta Británica de Comercio (el departamento que tenía el deber de tratar los problemas coloniales) emprendió una vigorosa acción. Envió a 1.400 colonos sacados de las prisiones de deudores, bajo el mando de un gobernador llamado Edward Cornwallis. En Junio de 1749 se establecieron en la costa central este de la península y fundaron la ciudad de Halifax. Otros colonos les siguieron y pronto fue una floreciente ciudad de 4.000 habitantes. Se convirtió en el centro del Gobierno británico y ha sido desde entonces la capital de Nueva Escocia.

Jorge Washington.

Mientras los británicos y los colonos estaban reforzando sus posiciones, los franceses no permanecían ociosos. Aún eran muy inferiores en número a los colonos británicos. En todos sus vastos dominios sólo había 80.000 habitantes, aproximadamente, pero extendieron incansablemente sus tentáculos exploratorios cada vez más al Oeste. En los decenios de 1730-1739 y 1740-1749, Fierre Gaultiers de Varennes, señor de Verendrye avanzó desde el Lago Superior y estableció fuertes hasta puntos tan occidentales como el lago Winnipeg. En 1742 y 1743 llegó a las Black Hills, en lo que es ahora Dakota del Sur. Y en 1739 otros dos exploradores franceses, Fierre y Paúl Mallet divisaron las Montañas Rocosas en lo que hoy es Colorado.

Más cerca de sus colonias continuaron fortaleciendo su dominio de los Grandes Lagos. Crearon puestos en Niágara, entre el lago Erie y el lago Ontario; en el sitio hoy ocupado por Toronto, en la costa septentrional del lago Ontario; y en el lugar hoy ocupado por Ogdensburg, Nueva York, a orillas del río San Lorenzo.

Pero la región fundamental era la que estaba al sur de los Grandes Lagos. Ya tenían fuertes en el Territorio de Ohio, y lo ocupaban quizá hasta mil franceses. Pero éstos se hallaban concentrados en la mitad occidental del territorio y, en vista de la constante infiltración de colonos ingleses a través de los Allegheny, los franceses consideraron que debían trasladarse al Este.

El gobernador de Nueva Francia, el marqués de Duquesne organizó la expedición en 1753. Viajarían a través del territorio de Ohio y afirmarían allí las pretensiones francesas. Pondrían mojones proclamando oficialmente que se trataba de territorio francés y advertirían a los colonos ingleses que encontrasen que debían marcharse.

Más aun los franceses empezaron a construir fuertes lo más al Este que pudieron, particularmente en varios lugares de lo que hoy es el noroeste de Pensilvania.

Virginia fue la que se sintió más perturbada por las noticias de la penetración francesa. De todas las colonias, Virginia había sido la más activa en la exploración y colonización del Oeste, y no vaciló en reclamar para ella todo el territorio de sus latitudes, que se extendían indefinidamente hacia el Oeste.

Además, los líderes de la colonia estaban profundamente dedicados a la especulación con tierras, comprando grandes extensiones de tierras occidentales a bajo precio y vendiéndolas luego a precios considerablemente mayores a los colonos. La ocupación francesa del territorio, obviamente los arruinaría.

El gobernador de Virginia a la sazón era Robert Dinwiddie. El mismo especulaba con tierras, pero aunque no hubiera sido así, no podía dejar de percatarse de que el avance francés representaba un peligro para las colonias. Trató de advertir a la metrópoli británica de los peligros de la situación pero fracasó. El siguiente paso que dio fue tratar de hacer algo él mismo, enviando a alguien al Oeste para que conminase a los franceses a marcharse. No era más que un farol, pues no estaba en condiciones de usar la fuerza, pero podía dar resultado.

Su elección para esa difícil tarea recayó en un joven plantador virginiano que por entonces sólo tenía veintiún años. El nombre de ese plantador era Jorge Washington.

Washington nació el 22 de febrero de 1732, según el calendario gregoriano, por entonces en uso en la mayor parte de Europa (y hoy en uso en todas partes). La fecha de nacimiento era el 11 de febrero, por el calendario juliano entonces usado en Gran Bretaña y en las colonias británicas. Pero el 1 de enero de 1752 Gran Bretaña y las colonias adoptaron el calendario gregoriano, y el Joven Washington cambió su fecha de nacimiento para adecuarse a él.

Washington provenía de una familia de clase alta. Su bisabuelo, John Washington había sido adepto de Carlos I y había tenido que huir de la Inglaterra de Cromwell, en 1657 para establecerse en Virginia.

El padre de Washington, Augustine Washington tenía hijos de dos esposas, cuatro de la primera y seis de la segunda. Entre los hijos de la primera esposa estaba Lawrence Washington, quien combatió con Vernon en Cartagena y luego construyó la casa de Monte Vernon. El mayor de los hijos de la segunda esposa era Jorge. Augustine Washington murió en 1743, cuando Jorge tenía once años y su medio hermano mayor, Lawrence, a quien Jorge idolatraba, crió al niño.

(El cuento más conocido de Jorge Washington de muchacho —lo del cerezo y aquello de «no puedo decir una mentira»— es una mentira. La historia, por edificante que sea fue una mera tabulación de un librero llamado Mason Locke Weems. En 1800, un año después de la muerte de Washington escribió una biografía de éste que llenó de reconocidas ficciones para aumentar su atractivo).

En 1748, a la edad de dieciséis años, Washington se dedicó a la agrimensura y durante varios años se familiarizó con las regiones desérticas y la vida en la frontera con las regiones aún no colonizadas, mientras cazaba con trampas y elaboraba el mapa del territorio.

En 1751, Lawrence Washington, que padecía de tuberculosis se marchó a la Isla de Barbados y se llevó a Jorge consigo (la única aventura que éste iba a tener fuera de las trece colonias). Washington sufrió allí un ataque benigno de viruela, cuyas huellas quedaron permanentemente en su rostro. En 1752, Lawrence y su única hija murieron y, en 1754, Jorge compró Monte Vernon a la viuda de su hermano. En la propiedad estaban incluidos dieciocho esclavos negros y, aunque Washington desaprobaba la esclavitud, conservó los esclavos toda su vida.

Inspirado quizá por el recuerdo de la lucha de Lawrence en Cartagena, Jorge aspiraba a hacer la carrera militar y aceptó un cargo como edecán de Dinwiddie, cuando éste fue nombrado gobernador. Washington era un hombre corpulento, de un metro ochenta y ocho de altura, excelente jinete y de fuerte constitución. Tenía vasta experiencia de las regiones solitarias, era valeroso y vehemente.

El 31 de octubre de 1753, Washington abandonó Williamsbourg con un pequeño contingente en el que iba Christopher Gist, el explorador. Hicieron un dificultoso viaje de 650 kilómetros en una época del año cercana al invierno, pero el 4 de diciembre Washington halló un grupo de soldados franceses en Fort Le Boeuf, donde está ahora Waterford, Pensilvania, a unos treinta kilómetros al sur del lago Erie.

El capitán francés al mando del fuerte fue bastante amable. Hizo que Washington y sus hombres recibieran alimentos y calor y convino en enviar el mensaje instando a los franceses a que se marcharan de Ohio a Québec. Pero no ocultó el hecho de que los franceses no tenían intención alguna de moverse y que estaban dispuestos a apoderarse de la región de Ohio y a conservarla.

Washington tuvo que marcharse llevando consigo este mensaje, y después de un viaje de retorno aun más cargado de peligros que el de ida (entre otras cosas, una caída en un río helado, disparos a quemarropa de indios hostiles y extravío), logró volver a Virginia. Todo lo que había conseguido eran observaciones como las que podía hacer el sagaz ojo de topógrafo de Washington del territorio por el que había pasado y de los preparativos y fortificaciones franceses.

El farol de Dinwiddie había fracasado y era claro que no iba a haber una solución pacífica. Los franceses no se irían del territorio de Ohio si no se los expulsaba. Trató de que otras colonias cooperasen en los preparativos para la ofensiva necesaria, pero no consiguió nada. Sólo Carolina del Norte pareció dispuesta a arriesgar alguna ayuda, y la misma legislatura de Virginia pudo ser persuadida a que votase fondos para medidas bélicas sólo con la mayor dificultad. En cuanto a Gran Bretaña, estaba en paz con Francia y era renuente a iniciar otra guerra por remotas regiones norteamericanas.

Washington había hablado a Dinwiddie de un lugar sobre el Ohio superior, donde se unen el río Allegheny y el río Monongahela, y le aseguró que el sitio era ideal para construir un fuerte. Ya había allí algunos colonos, pero se necesitaba un punto fuerte que dominase toda la región de los alrededores.

Dinwiddie quedó convencido y envió un grupo de ciento sesenta hombres a construir el fuerte, poniendo a Washington a su mando con el rango de teniente coronel.

Partieron en abril de 1754, pero, cuando llegaron a Fort Cumberland, en lo que es ahora Maryland occidental, a trescientos veinte kilómetros al noroeste de Williamsbourg y a ciento treinta del lugar al que se dirigían, Washington recibió la deprimente noticia de que se le habían adelantado. También los franceses habían observado lo conveniente del sitio. El 17 de abril de 1754, después de expulsar a los pocos virginianos que había allí fundaron Fort Duquesne, así llamado en honor al gobernador de Nueva Francia.

Washington podía haberse vuelto pero ardía en deseos de emprender una acción militar, y los indios de la región que eran amigos le ofrecieron ayuda contra los franceses. Washington planeó llevar a cabo un ataque por sorpresa.

Así continuó su marcha hasta llegar a un punto situado a unos setenta kilómetros de Fort Duquesne, donde estableció una base que llamó Fort Necessity (cerca de la moderna ciudad de Uniontown, en Pensilvania).

Estaba ubicada en un terreno mal elegido, demasiado bajo y cenagoso en tiempo húmedo, pero Washington esperaba usarlo sólo para preparar su ofensiva. Los hombres acudieron a él y pronto se halló el frente de cuatrocientos hombres.

El 28 de mayo, Washington salió de Fort Necessity al frente de un contingente considerable y se encontró con un pequeño grupo de treinta franceses. Los franceses ignoraban la presencia de los hombres de Washington allí y, puesto que había paz entre ambas naciones, ninguna de las partes tenía derecho legítimo a disparar.

Washington (que sólo tenía veintidós años, recuérdese) no pudo reprimirse. Anhelante de acción se persuadió a sí mismo de que los franceses eran espías, que si no se los detenía informarían sobre la debilidad de Washington a Fort Duquesne y harían imposible el ataque por sorpresa. Pensando que estaba en Juego la seguridad de su contingente, Washington ordenó un ataque sorpresivo contra los franceses, a los que superaban en número y que se hallaban totalmente desprevenidos. Casi instantáneamente, diez de ellos fueron muertos, inclusive el comandante, el señor de Jumonville, y los restantes fueron tomados prisioneros.

Esta versión colonial de un Pearl Harbor llevado a cabo contra los franceses fue el comienzo de otra guerra entre Francia e Inglaterra en América del Norte.

No pudo recibir el nombre del monarca británico porque Jorge II, que había dado su nombre a la guerra del rey Jorge estaba aún en el trono. La nueva guerra fue llamada la guerra contra Franceses e Indios (nombre anodino, pues todas las guerras coloniales podían ser descritas de esta manera).

El éxito preliminar de Washington hizo que se lo ascendiera a coronel y que recibiera refuerzos. Pero los franceses, furiosos por lo que consideraban (con alguna justificación) como un acto de baja traición salieron coléricos de Fort Duquesne.

Washington tuvo que enfrentarse con quinientos franceses y cuatrocientos indios. Superado numéricamente con creces, se retiró prudentemente a Fort Necessity, pero ahora lo inadecuado de este fuerte arruinó toda posibilidad de defensa. Llovió, y los defensores se hallaron sumidos en el fango. Los franceses no hicieron ningún intento de tomarlo por asalto, sino que protegidos por los bosques, pacientemente dispararon sobre todo animal que pudieron ver dentro de los muros, asegurándose de que las fuerzas de Washington quedarían desprovistas de alimentos.

El 3 de julio, tres días después de entrar en el fuerte, Washington, sin alimentos ni municiones, se vio obligado a rendirse.

Puesto que Francia y Gran Bretaña aún no se hallaban formalmente en guerra, las tropas francesas (para las que tantos prisioneros habrían sido una carga embarazosa) se mostraron dispuestos a dejar libres a los ingleses y permitirles retornar a Virginia. Mas primero debían hacer algo con el hombre que, traicioneramente, había matado a buenos soldados franceses. Por ello pusieron la condición de que Washington firmase la admisión de que era responsable de la muerte (l’assassinat) del señor de Jumonville. Para que sus hombres quedasen libres, Washington firmó.

Su admisión del asesinato fue severamente criticada hasta en la corte británica. El Joven Jorge Washington quedó terriblemente embarazado y humillado y ofreció la pobre excusa de que, como no conocía la lengua francesa, no sabía que l’assassinat significaba el asesinato.

Benjamín Franklin.

El decidido avance francés por el Territorio de Ohio alarmó también a las colonias situadas al norte de Virginia. Entre aquéllos que veían el peligro de la desunión colonial frente a la amenaza externa se contaba Benjamín Franklin de Filadelfia. Fue el hombre más notable que dieron las colonias británicas antes de su independencia (incluido aun Jorge Washington) y, ciertamente, el primer colono que alcanzó renombre en Europa.

Benjamín Franklin nació en Boston, Massachusetts, el 17 de enero de 1706, de modo que era un cuarto de siglo mayor que Washington. Su padre, Josiah Franklin era un inglés que había llegado a Massachusetts en 1682, con su mujer y tres hijos. Tuvo cuatro hijos mas después de llegar a América, y cuando su mujer murió, en 1689, Josiah se casó nuevamente y tuvo diez hijos más de su segunda esposa. De sus diecisiete hijos, Benjamín era el decimoquinto, el décimo y último de los hijos varones.

La familia no estaba en buena situación económica y Benjamín Franklin tuvo escasas posibilidades de ir a la escuela. A los diez años abandonó la escuela y entró a trabajar en el taller de un fabricante de velas. Esto no agradó a Benjamín, quien amenazó con escaparse al mar, de modo que su padre persuadió a James Franklin, un hijo de su primera mujer, a que emplease a su joven hermanastro. James tenía una imprenta y publicaba un periódico de éxito. Así, a la edad de doce años, Benjamín se convirtió en impresor y tuvo oportunidad de leer y escribir y de aprovechar muchísimo su ambiente.

Pero Benjamín no tenía talante para recibir órdenes de nadie, ni siquiera de un hermano mayor, y ambos reñían enconadamente. Finalmente, Benjamín decidió dejar a James y hallar trabajo con algún otro impresor. El encolerizado James lo hizo poner en la lista negra en Boston y Benjamín no tuvo más remedio que abandonar la ciudad.

En octubre de 1723, Benjamín Franklin, que ahora tenía diecisiete años se marchó a Filadelfia y esta ciudad fue su hogar por el resto de su larga vida. Llegó a Filadelfia con sólo un dólar en sus bolsillos, pero consiguió trabajo como impresor y, gracias a su capacidad y laboriosidad, pronto se halló en una situación desahogada. Lo suficiente como para marcharse a Londres y pasar dos años conociendo el gran mundo europeo del otro lado del océano.

Volvió a Filadelfia en octubre de 1726, y al año pudo establecer una imprenta propia. En 1729 compró un periódico titulado The Pennsylvania Gazette. Éste había estado perdiendo dinero, pero bajo la enérgica dirección de Franklin empezó a dar sólidos beneficios.

Franklin hizo de todo. Compró, vendió y publicó libros y creó talleres gráficos en otras ciudades.

En 1727 creó el Junto, un club de discusión donde podían reunirse jóvenes inteligentes y discutir los problemas del día y que, en 1743 se convirtió en la Sociedad Filosófica Americana, la cual estimuló los estudios científicos en todas las colonias. Fundó la primera biblioteca circulante de América, en 1731, y la primera compañía de bomberos de Filadelfia, en 1736. En 1749 se convirtió en el presidente del consejo de administración de la recientemente fundada Academia de Filadelfia, organismo que más tarde se convertiría en la Universidad de Pensilvania.

Su empresa comercial de más éxito fue un almanaque que empezó a publicar en 1732, y del cual publicó una edición anual durante veinticinco años. Incluía lo que contienen de ordinario los almanaques: calendarios, días de las fases de la luna, la hora de la salida del sol, del crepúsculo, salida de la luna, puesta de la luna, mareas altas y bajas de cada día, días de eclipse, etcétera.

Pero además, Franklin los llenó de interesantes y agudos artículos de interés para los colonos. También incluía muchos dichos breves y medulosos, gran cantidad de los cuales eran de su propia creación y que, en general, elogiaban el ahorro y el trabajo duro. Muchos de esos dichos entraron al lenguaje común; y el más famoso de todos y que todavía se repite hoy (aunque no siempre seriamente) es: Early to bed, and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise (acostarse temprano y levantarse temprano hacen a un hombre rico, sabio y sano).

El almanaque fue publicado por Franklin con el seudónimo de Richard Saunders, y lo llamó Poor Richard’s Almanac (El Almanaque del Pobre Ricardo). Los medulosos dichos comúnmente iban precedidos de la frase: «El Pobre Ricardo dice…»

El almanaque se vendía muy bien realmente: hasta 10.000 al año, cifra enorme para esa época. Franklin se enriqueció y en 1748 tuvo suficiente dinero para retirarse. Dejó a otros el manejo de sus intereses comerciales y se mudó a las afueras de la ciudad, donde pudo dedicarse a la investigación científica. Tampoco fracasó en este campo: fue el primer gran científico norteamericano; también demostró ser el primer gran inventor norteamericano.

Por ejemplo, en aquellos días las casas eran calentadas mediante fuegos encendidos en chimeneas. Esto implicaba un gran desperdicio de combustible, pues la mayor parte del calor se escapaba por la chimenea. En verdad era aun peor que esto, pues el aire caliente en ascenso provocaba una corriente que hacía entrar el aire frío de afuera y, en definitiva, enfriaba la casa en vez de calentarla. Para obtener algún calor había que apiñarse alrededor del fuego.

A Franklin se le ocurrió que lo que se necesitaba era colocar en la habitación una estufa de hierro sobre ladrillos. Dentro de ella podía encenderse un fuego. El metal se calentaría y, a su vez, calentaría el aire; el aire caliente permanecería dentro de la habitación en vez de desaparecer por la chimenea, pero el humo podía ser trasportado por un tubo hasta la chimenea.

La primera estufa de Franklin fue construida en 1742 y funcionó muy bien. Ha estado en uso desde entonces. Las estufas de los sótanos de las casas modernas son, en esencia, estufas de Franklin.

Algunas personas le sugirieron que patentase su estufa, de modo que pudiese cobrar un porcentaje a cualquier fabricante que las construyese y vendiese. Esto habría hecho millonario a Franklin, pero también habría elevado el precio de las estufas de modo que Franklin se negó. Decía que él disfrutaba de las invenciones que otros hombres habían hecho antes de su época y deseaba que otros pudiesen disfrutar libremente de sus invenciones.

También inventó gafas bifocales y un instrumento de música construido con hemisferios de vidrio mantenidos húmedos y que se frotaban con los dedos. Hacia el final de su vida ideó unas tenazas de largo mango para bajar libros de estantes elevados, instrumento que aún se usa en tiendas de comestibles y otros establecimientos similares para alcanzar estantes elevados sin una escalera.

Franklin fue también el primero que observó la corriente del Golfo, una corriente de agua cálida que asciende hasta la costa de América del Norte, e hizo sensatas sugerencias (en lo cual se adelantó mucho a su tiempo) sobre la predicción meteorológica y el uso de un horario de verano.

Pero lo que hizo realmente famoso a Franklin fueron sus experimentos con la electricidad.

El siglo XVIII fue llamado la Edad de la Razón. Era una época en que los caballeros con tiempo libre se interesaban por los experimentos científicos y en que estaban de moda los experimentos con el fenómeno recientemente explorado de la electricidad. Un objeto llamado la botella de Leiden (porque fue inventado en Leiden, una ciudad de los Países Bajos) podía ser usado para acumular una gran carga eléctrica, y todos los hombres de ciencia experimentaban con él.

Franklin demostró en 1747 que, si bien una botella de Leiden comúnmente se descargaba con una chispa y un chasquido, podía descargarse mucho más rápidamente, y sin chispa ni chasquido, si la barra de metal a través de la cual se descargaba terminaba en punto, y no en una superficie redondeada.

La chispa y el chasquido con que se descargaba una botella de Leiden le recordaron a Franklin (y a otros) el rayo y el trueno. ¿Era posible que, durante una tormenta, la tierra y las nubes actuasen como una enorme botella de Leiden, que se descargaba con el chispazo de un rayo y el chasquido de un trueno?

En junio de 1752, Franklin hizo ondear una cometa en una tormenta (tomando precauciones para no ser electrocutado, pues tenía experiencia en la conducta de las botellas de Leiden, que a veces acumulaban suficiente electricidad como para derribar a una persona en la descarga y hacerle chocar los dientes). Logró extraer electricidad de las nubes y usarla para cargar una botella de Leiden descargada. De este modo, demostró que las tormentas involucran efectos eléctricos en el cielo, los mismos efectos eléctricos (pero muchísimos más intensos) que los producidos por los hombres en el laboratorio.

Franklin concluyó que lo que era válido para la botella de Leiden también era válido para las nubes. Si una botella de Leiden se descargaba fácilmente sin chispas ni chasquidos a través de una punta de metal, ¿por qué no colocar barras metálicas con punta en los techos y unirlas al suelo? De este modo, las cargas eléctricas formadas en la tierra durante una tormenta se descargarían fácil y silenciosamente a través de la barra de metal con punta. Ninguna carga se acumularía hasta un grado tan alto como para descargarse de golpe, cosa que sucede en el rayo. Un edificio con tal pararrayos en su cima estaría protegido de los rayos.

En la edición de 1753 del Poor Richard’s Almanac, Franklin anunció este descubrimiento y sugirió maneras para equipar a los edificios de pararrayos. El mecanismo era tan simple y el rayo tan temido que todo el mundo se sintió tentado a aplicar el método. Después de todo, ¿qué se perdería con ello?

Los pararrayos empezaron a elevarse sobre los edificios de Filadelfia por centenares, luego en Boston y Nueva York. ¡Y daban resultado!

Franklin ya había ganado reputación en Gran Bretaña como científico. Pero ahora su nombre y sus realizaciones se difundieron por toda Europa a medida que el pararrayos entraba en uso en una región tras otra. Por primera vez en la historia uno de los grandes peligros para la humanidad había sido superado, y ello gracias a la ciencia.

La fama mundial de Franklin hizo que se lo apreciase hasta en su propio país. En julio de 1753 la Universidad de Harvard le otorgó un título honorario, y en septiembre del mismo año Yale hizo lo mismo. Luego, en noviembre, la Royal Society de Londres le otorgó la medalla de oro Copley, el mayor honor que concedía esa institución.

Hasta Luis XV de Francia envió a Franklin una carta elogiosa.

Pero la carta de Luis no le impidió a Franklin comprender lúcidamente la amenaza que representaba Francia. De hecho, la comprendió tanto más claramente cuanto más oscuramente la comprendía su propia colonia de Pensilvania. Ésta era una colonia privada y era propiedad, por así decir, de la familia Penn. Esta familia y muchos de los colonos influyentes eran cuáqueros y se negaban persistentemente a votar dinero para preparativos militares.

En medio de sus muchas y variadas actividades, Franklin también se había dedicado a la política. En 1748 fue elegido miembro del concejo municipal de Filadelfia; y en 1750 fue elegido para la Asamblea Legislativa de Pensilvania. En 1753 fue nombrado director general de Correos para todas las colonias y pronto convirtió la institución, financieramente deficitaria, del correo en una mina de oro.

Como miembro de la Asamblea de Pensilvania, Franklin fue uno de los cabecillas de los colonos que se oponían a la actitud pasiva de los Penns frente a los nubarrones amenazantes de la guerra. Luchó duramente para persuadir a Pensilvania a que crease una especie de ejército de voluntarios que se auto-mantuviese y no dependiese del dinero de los Penns. Pero en esto fracasó.

Así, él y otros en el Norte contemplaron la situación con creciente aprensión y con un inquietante sentimiento de impotencia.

Y no eran solamente los progresos franceses los que oscurecían las nubes que se cernían sobre el futuro de la colonia. La situación india era igualmente inquietante.

En todas las guerras anteriores con Francia la mayor parte de los daños sufridos por las colonias habían sido obra de los aliados indios de Francia. Que la situación no fuese aun peor se debía enteramente al hecho de que podía contarse con que las intrépidas tribus iroquesas continuasen siendo anti-francesas. Pero ¿sería siempre así?

En los años transcurridos desde la guerra del rey Jorge habían seguido siendo lealmente pro-británicas, sin duda; pero esto fue el resultado de la labor de un hombre notable llamado William Johnson.

Johnson había nacido en Irlanda en 1715, y había emigrado a América en 1737, en respuesta al llamado de su tío. Este tío, sir Peter Warren, tenía una finca en el interior de Nueva York, sobre la orilla meridional del río Mohawk, a unos 40 kilómetros al oeste de Schenectady. Johnson se estableció allí y, a requerimiento de su tío, se hizo cargo de la administración.

Johnson compró tierras también en el lado septentrional del río y se convirtió en un gran terrateniente. Era territorio iroqués, pero Johnson intentó el novedoso experimento de tratar a los «salvajes» con sincera amistad. Mediaba en las disputas entre indios y colonos, y lo hacía con escrupulosa justicia. Estimuló la educación entre los indios, comerció con ellos honestamente, usó ropas indias, aprendió su lengua y se perfeccionó en el conocimiento y la práctica de sus costumbres. Luego, cuando su esposa europea murió, se casó con una muchacha india.

Como parecía ocurrir siempre, cuando los indios eran tratados con amistad y respeto, respondían del mismo modo. Johnson fue adoptado por la tribu mohawk y hasta recibió un cargo entre ellos. Durante toda su vida fue el hombre mediante el cual los británicos y los colonos trataban con los indios.

Pero Johnson era un solo hombre, y los iroqueses no podían permanecer ciegos a los hechos de la vida. Y era un hecho que los franceses eran mucho más ilustrados que los británicos (pese al excepcional ejemplo de Johnson) en su trato con los indios. La constante expansión de los establecimientos coloniales densos era un peligro mayor para el modo de vida de los indios, para su existencia misma, que la tenue expansión de los comerciantes y los soldados franceses.

Finalmente, a comienzos del decenio de 1750-1759, los franceses llevaron a cabo una política agresiva y triunfal en el territorio de Ohio, y cortejaban a los iroqueses con gran ardor. Los iroqueses no podían por menos de prestar oídos, particularmente puesto que sentían el deseo muy natural de estar de la parte ganadora.

Por primera vez desde el comienzo de las guerras franco-británicas parecía haber un verdadero peligro de que los iroqueses pudiesen marcharse con los franceses. Y si esto ocurría, nada en el mundo podría impedir que Nueva York, y quizá Nueva Inglaterra, fuesen aplastadas. Luego podían caer las otras colonias.

El resultado fue que la Junta Británica de Comercio, muy preocupada, sugirió en 1753 que las colonias negociasen con los iroqueses para satisfacer todas las quejas que los indios pudiesen tener.

Nueva York, al menos, estaba totalmente de acuerdo, pues sobre ella, ciertamente, caería con más mortífera fuerza la hostilidad iroquesa. El gobernador de Nueva York, James DeLancey, envió una invitación a las otras colonias para que se reuniesen en un congreso general con los indios de Albany.

Las colonias que se sintieron directamente amenazadas por los iroqueses respondieron al llamado. Se trataba de Pensilvania, Maryland y las cuatro colonias de Nueva Inglaterra. Éstas, junto con Nueva York, fueron las siete colonias representadas en el congreso. Las conversaciones comenzaron oficialmente el 19 de junio de 1754.

Junto con los veinticinco delegados coloniales estaban presentes ciento cincuenta iroqueses. Fueron febrilmente halagados con promesas y presentes, y fueron despedidos con muchas sonrisas y una inflada oratoria. A este respecto, el Congreso de Albany, como fue llamado, tuvo un éxito completo, pues los iroqueses no se pasaron al bando de los franceses.

Luego el congreso hizo recomendaciones para la designación de funcionarios regulares que tratasen con los indios y condujesen la colonización al Oeste. William Johnson, que estuvo en el Congreso de Albany, fue nombrado «superintendente ante los indios», una especie de embajador oficial ante los iroqueses y sus aliados indios. Ocupó ese puesto hasta su muerte, y mientras vivió los problemas con los indios fueron mínimos.

Pero si bien quedaban resueltas las cuestiones con los indios en la medida de lo posible, algunos delegados sentían preocupación. ¿Qué pasaba con los franceses? La expedición de Washington, por entonces en marcha, había registrado una victoria inicial de muy pequeñas proporciones, pero no parecía probable que lograse mucho más.

Benjamín Franklin fue delegado al Congreso de Albany; su opinión era que las colonias no podían defenderse eficientemente si permanecían separadas y, en verdad, hasta hostiles unas a otras a menudo. En el anterior mes de marzo había concebido un esquema de unificación colonial, y ahora lo propuso al Congreso, el 24 de junio. Logró persuadir al Congreso a que lo adoptara; se aprobó una moción el 10 de julio (una semana después de la rendición de Washington en Fort Necessity); y el plan fue luego sometido a las colonias y a Gran Bretaña.

La propuesta de Franklin era que las colonias fuesen gobernadas por un gobernador general nombrado y pagado por la corona británica. Debía tener vastos poderes, pero no sería un autócrata. Con él gobernaría un «gran concejo» de 48 miembros, al que todas las colonias enviarían delegados. El número de delegados variaría de dos, para algunas colonias, hasta siete, para otras, siendo el número proporcional, aproximadamente, a la población. (Más tarde, Franklin planeó que el número de delegados fuese proporcional a la contribución financiera de cada colonia. Esto, en teoría, estimularía a cada colonia a competir con las otras en generosidad de apoyo financiero a la confederación).

El gran concejo se reuniría anualmente y abordaría esencialmente los problemas que las colonias tenían en común, dejando los asuntos internos de cada colonia bajo su propio control. Así, el gran concejo consideraría los tratados con los indios, la expansión a territorios que no estuviesen claramente dentro de ninguna colonia y cuestiones militares, como fortificaciones, ejércitos, armadas e impuestos de guerra.

La propuesta, de hecho firmada el 4 de julio (¡justamente!), adquiere importancia considerada retrospectivamente, pero halló una fría desaprobación por todas partes. El Gobierno británico pensó que había concedido demasiado poder a las colonias, y esto no le agradaba para nada. Las colonias juzgaron que habían otorgado demasiado poder a la Corona y aquéllos que no expresaron abiertamente su desaprobación, sencillamente ignoraron el plan. Ninguna colonia estaba dispuesta a ceder ninguno de sus derechos para el bien común, aunque había comenzado otra guerra con Francia en América del Norte.

La derrota de Braddock.

El Gobierno británico, aunque no se hallaba suficientemente impresionado por la crisis como para correr en apoyo del plan de Franklin de unión colonial, después de la derrota de Washington reconoció la necesidad de hacer algo. Decidió enviar soldados regulares a Norteamérica, aunque todavía estaba oficialmente en paz con Francia.

Por ello dos regimientos adecuadamente pertrechados y financiados fueron enviados a Virginia para que allí se hiciesen cargo de la situación. A su mando estaba el general Edward Braddock, quien había combatido en los Países Bajos durante la guerra de Sucesión de Austria. El 20 de febrero de 1755 Braddock y sus hombres llegaron a Virginia.

Sin duda los británicos pensaban que, con semejante fuerza en Virginia, no habría problema alguno en disciplinar a los colonos, usándolos como fuerzas auxiliares, y luego derrotar a unos pocos franceses y sus aliados bárbaros.

Esto quizá habría sido posible, pero conspiraba contra esta posibilidad el mismo carácter de Braddock. Su experiencia derivaba totalmente de la guerra europea, que, por aquel entonces, se libraba con maniobras de plaza de armas según la llamada «táctica lineal». Una línea de soldados marchaba al campo de batalla donde formaban líneas de tres en fondo. Juntos, hombro con hombro, levantaban sus mosquetes al unísono y disparaban al mismo tiempo al recibir la orden. Era como un coro militar, donde no había cabida para la iniciativa individual.

Este modo de combate era impuesto por la naturaleza de las armas. El mosquete era un arma muy imprecisa, tanto que los soldados no eran entrenados en el tiro de precisión, pues tal cosa no era posible. Para que el fuego de mosquetes surtiera efecto debía ser disparado en cantidad y al unísono, de modo que, por mera probabilidad estadística, pudieran lograrse cierto número de aciertos.

Esto funcionaba bastante bien cuando el enemigo también formaba una línea y efectuaba movimientos militares parecidos: la parte mejor entrenada en el cumplimiento de las órdenes y más capaz de resistir el fuego enemigo era la que ganaba. Pero ¿qué ocurría si el enemigo decidía combatir de otro modo?

Braddock no era el hombre apropiado para reconocer que la táctica debía ser modificada para adaptarla a la situación. Era un hombre limitado y estrecho, de sesenta años de edad, testarudo, sin tacto y con fuertes prejuicios. No tenía una idea muy elevada de los colonos y, lamentablemente, éstos hicieron poco para convencerlo de que estaba equivocado. Mientras Braddock contaba con los colonos para el suministro a sus ejércitos de alimentos y otras necesidades, no halló más que retrasos, ineficiencias y, con demasiada frecuencia, pura y simple deshonestidad por parte de hombres que intentaban sacar provecho y obtener pingües beneficios a costa del desastre general. Sólo Benjamín Franklin proporcionó todo lo que prometió y a tiempo, y Braddock lo proclamó sonoramente el único colono honesto del continente.

Braddock también le tomó simpatía a Washington. Éste había renunciado al ejército el otoño anterior por resentimiento contra una orden británica que ponía a todo oficial colonial, por elevado que fuese su rango, bajo el mando de cualquier oficial británico, por bajo que fuese su grado.

Ahora Braddock ofreció amablemente incorporar a Washington a su familia de oficiales como su ayudante de campo con el rango de coronel; y Washington aceptó rápida y agradecidamente, ansioso, como siempre, de acción militar.

El 14 de abril de 1755 Braddock inició conferencias con los gobernadores de seis colonias, y se hicieron elaborados planes de ofensivas bien concertadas contra el enemigo. Pero esos planes eran demasiado complicados para ser puestos en práctica en las distancias y el tipo de región característicos de las colonias. (Braddock de algún modo se convenció a sí mismo de que luchaba en las pequeñas, llanas y cultivadas regiones rurales de Europa). Finalmente, el avance del propio Braddock fue el único esfuerzo militar importante.

Franklin advirtió a Braddock que los aliados indios de los franceses tenían su propio modo de combatir y debía tener cuidado con las emboscadas, así que no podía decirse que el general no tuviese ningún conocimiento previo de lo que podía esperarle. Pero Braddock, con un aire de irritante superioridad, declaró que los indios podían ser capaces de luchar eficazmente contra simples colonos, pero no podrían enfrentarse con soldados regulares británicos.

Washington sugirió a Braddock que aceptase la oferta de tribus amigas y utilizase indios como exploradores y guías. Pero Braddock no tenía el hábito de tratar con los indios ni creía realmente que fueran de alguna utilidad. En definitiva, prácticamente no hubo indios que marchasen con él. Un famoso cazador indio, el capitán Jack, se ofreció como explorador; pero Braddock se negó a aceptarlo a menos que se ajustase a la disciplina militar, a lo que el viejo cazador no accedió.

El ejército formó filas en Cumberland, que por entonces eran las afueras de la civilización, y se dispuso a avanzar ciegamente por las soledades. A principios de junio de 1755, 1.500 soldados británicos y 700 milicianos de Virginia partieron para una marcha de 130 kilómetros hacia el Norte, a Fort Duquesne, que era el primer objetivo de Braddock. Fue una marcha horrible, a través de bosques silvestres y ciénagas; para empeorar las cosas, Braddock quiso viajar con una pesada carga, transportando todos los suministros y equipos que un ejército habría necesitado si marchase por Europa.

Tan lento era el avance que el 18 de Junio Washington, desesperado, sugirió que 1.200 hombres se adelantasen con el equipo ligero, dejando que el resto del ejército avanzase pesadamente con los suministros principales. Esto sólo sirvió para debilitar al ejército, pues dejó a Braddock con sólo la mitad de los soldados, ya que la retaguardia probablemente no llegaría a tiempo para apoyar a la vanguardia en caso de una batalla repentina. Braddock aceptó la sugerencia.

El 8 de julio el contingente de avanzada, conducido por Braddock y que incluía a 450 virginianos mandados por Washington, llegó al río Monongahela, a 13 kilómetros al sur de Fort Duquesne. Allí se detuvo para considerar cuál sería su paso siguiente.

Washington instó ahora a que él y sus virginianos llevasen el ataque inicial, pensando, indudablemente, en que lucharían al estilo fronterizo. Luego, si lograban coger por sorpresa a los franceses y ganaban una ventaja inicial, podía sumarse el peso de los soldados regulares británicos.

Braddock rechazó ese plan. La batalla habría de darse a su manera, es decir, a la manera europea, que era para él la única apropiada.

Pero, mientras tanto, los franceses, a diferencia de los británicos, no estaban a ciegas. Sus eficientes exploradores indios les habían llevado todas las noticias que necesitaban sobre el avance británico. Los franceses de Fort Duquesne sabían exactamente cuántas eran las tropas británicas que se les enfrentaban, y su primer impulso fue efectuar una prudente retirada ante fuerzas enemigas superiores en número. Pero cierto capitán De Beaujeu tuvo una idea diferente. Le pareció, por los informes, que Braddock realmente no comprendía la situación, de modo que pidió permiso para realizar un ataque de hostigamiento, antes de que los franceses se retirasen en orden, para ver qué ocurría.

De Beaujeu obtuvo el permiso. Sólo tenía 200 franceses a su mando, pero pronunció un discurso sumamente efectivo que puso a varios cientos de indios de su lado.

El 9 de julio las fuerzas de De Beaujeu, que sólo sumaban menos de la mitad del total de las tropas enemigas, se desplazaron ruidosamente por el bosque hacia los hombres de Braddock. Tan pronto como avistaron a las fuerzas francesas, los británicos empezaron a disparar; pero los franceses y los indios desaparecieron de su vista y empezaron a matar uno a uno a los soldados regulares británicos, con sus brillantes uniformes rojos.

Los soldados británicos, con el instinto natural de hombres cuerdos, trataron de hacer lo mismo; pero Braddock estaba en el campo de batalla, maldiciendo y usando su espada para obligar a sus soldados regulares a que formasen una línea, avanzasen y disparasen en los bosques de Pensilvania como si estuvieran en un campo de batalla neerlandés.

Los británicos lograron infligir algunas bajas a sus enemigos, matando a De Beaujeu, entre otros, pero en definitiva fueron barridos por un enemigo al que no podían ver y a cuyo ataque no podían responder eficazmente. En tres horas de lucha casi dos tercios de los soldados británicos fueron muertos o heridos: 877, incluyendo 63 de los 86 oficiales. Las pérdidas de la otra parte fueron sólo 60, y de éstos sólo 16 eran franceses.

Braddock actuó con indefectible valentía e indefectible estupidez. Estuvo en todas partes, exponiéndose temerariamente: cuatro caballos murieron bajo él a tiros; poco después de comprender que las líneas británicas estaban completamente rotas y ya no eran una fuerza de combate efectiva, él mismo fue malherido. Acababa de ordenar la retirada, finalmente, y los soldados británicos estaban huyendo. Nadie acudía a ayudarlo a salir del campo de batalla, hasta que un oficial británico y dos virginianos se hicieron cargo de él.

Washington fue el único de los ayudantes de campo de Braddock que quedó con vida. Se había expuesto con tanto coraje como Braddock. Dos caballos fueron muertos bajo él y cuatro balas pasaron por sus ropas sin tocarlo. Increíblemente, combatió durante todo el holocausto sin recibir un arañazo.

Y ahora asumió el mando. La mayoría de los virginianos habían muerto, pero los pocos que quedaron se ocultaron tras los árboles. Gracias a su fuego pudieron abandonar el campo los pocos británicos que quedaban. Una vez que se alejaron, estuvieron a salvo, pues los franceses eran demasiado pocos para arriesgarse a iniciar una persecución, y los indios sólo querían saquear el campamento y recoger el cuero cabelludo de los muertos y moribundos.

Braddock fue transportado por las tropas en retirada. Permanecía silencioso; sólo ocasionalmente susurraba: «¿Quién lo habría pensado?». Murió el 13 de julio, con Washington a su lado, y fue enterrado en el lugar. El ejército en retirada caminó sobre su sepultura para ocultar su ubicación, llegó a Fort Cumberland y finalmente halló refugio en Filadelfía.

Esa desastrosa batalla es llamada casi invariablemente «la derrota de Braddock», aunque sus nombres más formales son «la batalla del Monongahela» o «la batalla de las Soledades». En este caso el instinto popular ha acertado, pues la derrota era de Braddock, totalmente suya.

Y su resultado inmediato fue abrir toda la frontera a los ataques franceses e indios y sumergir a los colonos en un nuevo lodazal de inseguridad. Desde el punto de vista de la historia militar, representa el momento más bajo de la situación colonial.

Mas para Washington la batalla no fue una derrota. Fue el héroe de la ocasión. Durante el mes posterior a la batalla fue hecho comandante en jefe de todas las fuerzas de Virginia, aunque sólo tenía veintitrés años. Pero le sirvió de poco. Los restos de las fuerzas británicas no le reconocían ninguna autoridad sobre ellos. Con sólo un grado colonial descubrió que no era nada a ojos británicos.

Washington enfermó de la frustración. Los médicos le prescribieron que se marchase a su casa y no tomara más parte en la guerra. Al no poder conseguir un nombramiento real, finalmente renunció al ejército por segunda vez (con el rango sin valor de general de brigada).

En 1758 fue elegido para la Cámara de los Burgesses y pasó de la carrera militar a la carrera política, aunque en política fue mudo y pasó la mayor parte de su tiempo viviendo como un acomodado plantador de Virginia. Pero en lo sucesivo conservó un intenso y firme disgusto hacia los británicos, lo cual iba a resultar de suprema importancia en años futuros.