7 Supernormal

Das Leben sollte keine Reise zum Grab sein mit der Absicht,

sicher und in einem hübschen und wohl erhaltenen Körper dort

anzukommen; vielmehr sollte man in eine Rauchwolke gehüllt

und völlig verbraucht und abgekämpft dort hineinschlittern und

laut ausrufen: »Wow! Was für eine Fahrt!«

Hunter S. Thompson

Generation P

Am hinteren Ende der Kapelle des Magdalen College in Oxford hängt eine Gebetstafel. Eines Tages fiel mir unter den zahlreichen Bitten um göttliche Intervention folgende auf: »Oh Herr, bitte lass meine Lottozahlen drankommen, dann wirst du nie wieder von mir hören müssen.«

Seltsamerweise war es die einzige Bitte, auf die Gott geantwortet hatte. Er schrieb: »Mein Sohn, mir gefällt dein Stil. In dieser elenden, in Unordnung geratenen Welt, die mir so viel Kummer bereitet, hast du mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Verdammt, ich WILL wieder von dir hören. Nächstes Mal also mehr Glück, du unverschämter Kerl! Alles Liebe, Gott.«

Wer sagt, Gott habe keinen Humor! Und wer sagt, Gott sei dieser Welt so fern, dass er kein persönliches Interesse an den unbedeutenden Sorgen seiner verlorenen, bedauernswerten Kinder habe! Hier hielt der Allmächtige es eindeutig für angebracht, sich von einer anderen Seite zu zeigen: als gewitzt, knallhart, nüchtern und fähig, Gleiches mit Gleichem zu vergelten – mit mehr als nur flüchtiger Kenntnis der menschlichen Psychologie. Sollte das in Ihren Ohren nach der Art von Gott klingen, der keine Angst hat, die Regler am Mischpult höher bzw. niedriger einzustellen, wenn die Situation dies erfordert, dann liegen Sie nicht falsch.

1972 veröffentlichte der Schriftsteller Alan Harrington ein wenig bekanntes Buch mit dem Titel ›Psychopaths‹. Darin vertrat er eine völlig neue Theorie der menschlichen Evolution. Psychopathen, so behauptete Harrington, stellen eine gefährliche neue Spezies des Homo sapiens dar: einen maßgeschneiderten darwinistischen Notfallplan, um in der kalten, harten modernen Welt überleben zu können. Eine unbeugsame Generation P.

Entscheidend für seine These war das, was er als schleichend voranschreitende Schwächung der urzeitlichen ionischen Bindungen – ethischer, emotionaler und existentieller Bindungen – betrachtete, die Jahrhundert für Jahrhundert und Jahrtausend für Jahrtausend die Menschheit zusammengeschweißt hatten. Als die westliche Zivilisation, so Harrington, sich noch dem traditionellen bürgerlichen Sittenkodex von harter Arbeit und Streben nach Tugendhaftigkeit verschrieben hatte, wurde der Psychopath an den Rand der Gesellschaft gedrängt und von seinen vernünftigen Mitbürgern als Verrückter oder Verbrecher verurteilt. Als sich die Gesellschaft im Lauf der 20. Jahrhunderts jedoch immer schneller veränderte und der Zusammenhalt sich immer mehr lockerte, wurden die Psychopathen von ihr akzeptiert.

Als Schriftsteller der Ära des Kalten Krieges mit einem nichtwissenschaftlichen Hintergrund wusste Alan Harrington zweifellos, wovon er redete. Seine Beschreibungen des Psychopathen können es mit vielen der Porträts aufnehmen, die man heute zuweilen liest, ja sie übertreffen sie teilweise sogar. Der Psychopath ist laut Harringtons Definition der »neue Mensch«: ein psychologischer Superheld, der frei ist von den Fesseln der Angst und der Reue. Er ist brutal, gelangweilt und abenteuerlustig. Aber auch sanftmütig, wenn die Situation es verlangt.

Harrington führt einige Beispiele an: »Säufer und Fälscher, Suchtkranke und Blumenkinder, der Mafia-Kredithai, der sein Opfer böse zurichtet, der charmante Schauspieler, der Mörder, der umherziehende Gitarrist, der hektische Politiker, der Heilige, der sich vor Traktoren legt, der eiskalt dominierende Gewinner des Nobelpreises, der die Laborassistenten um ihre Anerkennung bringt, sie alle ziehen ihr Ding durch.«141

Und das völlig sorgenfrei.

Der hl. Paulus – Schutzpatron der Psychopathen

Dass Harrington Heilige in seine Liste aufnimmt, ist kein Zufall. Und er lässt es auch nicht bei dieser einen Erwähnung bewenden. In seinem Buch wimmelt es geradezu von Vergleichen zwischen Psychopathen und spirituell Erleuchteten. Wobei nicht alle Vergleiche von ihm selbst stammen.

So zitiert er z. B. den Arzt Hervey Cleckley, dem wir in Kapitel 2 begegnet sind und der uns in ›The Mask of Sanity‹, seinem Klassiker von 1941, eine der ersten klinischen Beschreibungen der Psychopathie lieferte:

»Das, wogegen er [der Psychopath] meint, protestieren zu müssen, ist keine kleine Gruppe, keine bestimmte Institution oder Ideologie, sondern das menschliche Leben selbst. In diesem scheint es für ihn nichts wirklich Bedeutsames oder auf Dauer Stimulierendes zu geben, sondern nur flüchtige und relativ belanglose Launen, eine entsetzlich monotone Folge von kleineren Frustrationen, und Langeweile ... So, wie viele Teenager, Heilige [Hervorhebung des Autors], Geschichte schreibende Staatsmänner und andere namhafte Führer oder Genies ist er von Unruhe getrieben: Er will etwas an der Situation ändern.«142

Harrington zitiert auch Norman Mailer: »[Der Psychopath] ist die Elite innerhalb einer potenziell skrupellosen Elite ... Seine innere Erfahrung der Möglichkeiten des Todes ist seine Logik. Dasselbe gilt für den Existenzialisten. Und den Heiligen [Hervorhebung des Autors] und den Stierkämpfer und den Liebenden.«143

Die Implikationen sind faszinierend. Ist es möglich, fragt Harrington, dass der Heilige und der Psychopath zwei transzendentale Seiten derselben existenzialistischen Medaille darstellen? Ist es möglich, »ob wir es zugeben wollen oder nicht, dass sich der äußerst niederträchtige, völlig unentschuldbare Psychopath seinen Weg in einen Zustand der Gnade mordet? Dass er mit entsetzlichen Mitteln eine Art Zustand der Reinheit erreicht? Dass er durch sein Martyrium und das Martyrium, das er anderen auferlegt, zu einem anderen Menschen wird? Dass sein Geist durch Drama, Publizität, Ruhm und Terror geläutert wird?«144

Neutestamentlern würde es möglicherweise schwerfallen, dem zu widersprechen, auch wenn es ihrer intellektuellen Empfindsamkeit zuwiderläuft. Vor zweitausend Jahren billigte ein gewisser Saulus von Tarsus den Tod unzähliger Christen, nachdem deren Anführer öffentlich hingerichtet worden war – und könnte heute nach der Genfer Konvention wegen Völkermord angeklagt werden.

Wir wissen alle, was mit ihm passiert ist. Die eindrucksvolle Bekehrung auf der Straße nach Damaskus[35] verwandelte den mörderischen, skrupellosen Zeltmacher praktisch über Nacht in eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte der westlichen Welt. Der hl. Paulus, wie er üblicherweise heute genannt wird, ist der Autor von knapp mehr als der Hälfte des Neuen Testaments (vierzehn der siebenundzwanzig Bücher, die dieses Werk ausmachen, werden ihm zugeschrieben) und der Held derApostelgeschichte. Außerdem ist er auf einigen der schönsten Kirchenfenster verewigt.145

Höchstwahrscheinlich war er aber auch ein Psychopath. In gleichem Maße skrupellos, furchtlos, getrieben und charismatisch.

Wir wollen uns die Sache ein wenig genauer ansehen. Aufgrund seiner Vorliebe für gefährliche, ungastliche Aufenthaltsorte – ob nun draußen auf der Landstraße oder in brodelnden Innenstädten – ist Paulus ständig dem Risiko gewalttätiger Angriffe ausgesetzt. Wenn man bedenkt, dass er während seiner Mittelmeerreisen dreimal Schiffbruch erlitt, wobei er einmal 24 Stunden auf dem offenen Meer herumtrieb, bevor er gerettet wurde, dann entsteht das Bild eines Mannes, der sich wenig oder gar keine Gedanken um seine Sicherheit macht.

Er ist ein gewohnheitsmäßiger Gesetzesbrecher, der unfähig zu sein scheint, aus seinen Fehlern zu lernen (entweder war es das oder Gleichgültigkeit). Paulus war während seines Aposteldienstes mehrmals im Gefängnis, ja er verbrachte insgesamt rund sechs Jahre hinter Gittern. Er wurde brutal ausgepeitscht (fünfmal erhielt er die Höchstzahl von 39 Peitschenhieben: Zu viele konnten einen Menschen töten) und bei drei Gelegenheiten mit Ruten geschlagen. Und einmal wurde er in der Stadt Lystra, heute in der Türkei gelegen, von einer Volksmenge so brutal gesteinigt, dass man ihn hinterher für tot hielt und dem Brauch entsprechend aus der Stadt schleifte.

Die Bibel berichtet, was als Nächstes passierte: »Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am anderen Tag zog er mit Barnabas nach Derbe weiter.« (Apostelgeschichte 14,20)

Würden Sie in aller Ruhe in eine Stadt zurückkehren, deren Bewohner gerade mit aller Macht versucht haben, Sie zu Tode zu steinigen? Ich bezweifle, dass ich das tun würde.

Und wir sind noch nicht am Ende. Da ist der rastlose Herumtreiber, der ständig unterwegs ist, weil sein Leben bedroht wird. Als der Statthalter von Damaskus Tag und Nacht die Stadttore bewachen ließ, um Paulus festzunehmen, ließ er sich von seinen Jüngern in einem Korb von der Stadtmauer hinabexpedieren. Da ist der kalte einflussreiche Politiker, der keine Angst hat, auf den Gefühlen anderer herumzutrampeln, egal, wie wichtig oder wie loyal sie sind. Seinen Streit mit Petrus in Antiochia, bei dem er Petrus beschuldigte, ein Heuchler zu sein, weil er die Nichtjuden zwinge, die Bräuche der Juden zu übernehmen, während er selbst wie ein Nichtjude lebe, beschreibt L. Michael White, Professor für Altphilologie und Religionswissenschaft an der University of Texas at Austin, in seinem Buch ›From Jesus to Christianity‹ als »völliges Scheitern politischen Draufgängertums. Und Paulus verließ Antiochia bald als Persona non grata und kehrte nie wieder dorthin zurück.«146

Schließlich wäre da noch das unbarmherzige, unerschrockene Taktieren des undurchsichtigen psychologischen Fassadenkletterers. Die aalglatten Selbstdarstellungskünste des Manipulationsexperten.

Erinnern Sie sich an die Worte des Trickbetrügers Greg Morant? Dass eine der mächtigsten Waffen im Arsenal des Trickbetrügers ein guter »Radar für Schwachstellen« sei? Die Aussage hätte auch von Paulus stammen können. Doch der formulierte es so:

»Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen; denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen war ich sozusagen ein Gesetzloser – nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi –, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden ...« (1 Korinther 9,20–22)

Wenn es wirklich Jesus war, der Paulus auf der Straße nach Damaskus erschien, und wenn Jesus tatsächlich einen Abgesandten brauchte, der ihm half, das Wort zu verkünden, dann hätte er sich keinen besseren wählen können. Und keinen, der bei den Christen mehr gefürchtet oder unbeliebter war. Zur Zeit seiner Bekehrung war die von ihm betriebene Christenverfolgung in vollem Gange. Ja, er war in erster Linie deshalb nach Damaskus unterwegs, um zu weiterem Blutvergießen anzustiften. Ist es Zufall, dass sein Aposteldienst dort begann?

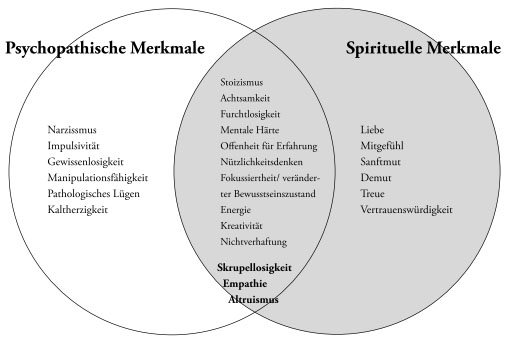

Nicht alle Psychopathen sind Heilige. Und nicht alle Heiligen sind Psychopathen. Doch es gibt Hinweise darauf, dass Psychopathie und Heiligkeit sich tief in den Korridoren des Gehirns einen geheimen neuronalen Büroraum teilen. Und dass einige psychopathische Merkmale – Stoizismus, die Fähigkeit, Gefühle zu kontrollieren, im Augenblick zu leben, in veränderte Bewusstseinszustände einzutreten, heldenhaft, furchtlos, ja, wie es scheint, sogar empathisch zu sein – ihrem Wesen nach auch spirituell sind und nicht nur das eigene Wohlergehen verbessern, sondern auch das anderer Menschen.

Sollten Sie Zweifel haben, brauchen Sie nur hin und wieder einen Blick auf die Gebetstafel im Magdalen College zu werfen.

Rot sehen – das Geheimnis des Champions

Die Fähigkeit, angesichts von Widrigkeiten zu lächeln, gilt schon lange als Maßstab für spirituelle Intelligenz. Denken Sie nur an die folgenden Worte des Dichters Rudyard Kipling, die das Letzte sind, was ein Spieler sieht, bevor er auf den Centre Court von Wimbledon hinaustritt:

»Wenn du mit Sieg und Niederlage umgehen kannst

Und diese beiden Blender gleich behandelst ...«147

Mit dieser Geisteshaltung assoziiert man normalerweise Heilige und keine Psychopathen.

2006 beschloss Derek Mitchell vom University College in London, gegen den Strom zu schwimmen – und ließ zwei Probandengruppen, Psychopathen und Nicht-Psychopathen, den Emotional Interrupt Task (EIT) genannten Test durchführen.148 Hierbei wird anhand der Reaktionszeit die Unterscheidungsfähigkeit getestet. Typischerweise sitzen die Probanden vor einem Computerbildschirm und drücken – abhängig davon, welche Form auf dem Bildschirm erscheint, normalerweise ein Kreis bzw. ein Quadrat – entweder mit dem linken oder dem rechten Zeigefinger auf eine Taste.

Ziemlich einfach, werden Sie vielleicht denken. Tatsächlich kann diese Aufgabe aber sehr schwierig sein.

Das liegt daran, dass die Formen nicht allein auftauchen. Vielmehr wird jeder Kreis und jedes Quadrat jeweils für ein paar Hundert Millisekunden von unterschiedlichen Bilderpaaren eingerahmt, in der Regel Gesichtern. Dabei handelt es sich entweder um zwei positive Bilder (lächelnde Gesichter), zwei negative Bilder (wütende Gesichter) oder zwei neutrale Bilder (ausdruckslose Gesichter).

Die meisten Menschen empfinden die emotionalen Bilder als Problem. Und das aus dem einfachen Grund, dass sie emotional sind – und ablenken. Wenn Psychopathen jedoch so gelassen und entspannt sind, wie ihr Ruf es nahelegt, und das Leben tatsächlich so nehmen, wie es ist, dann sollte dies, wie Mitchell vermutete, in ihrem Fall nicht zutreffen. Vielmehr sollten sie bei den Versuchen, bei denen der Kreis oder das Quadrat von zwei positiven oder zwei negativen Bildern flankiert wird – Bildern mit einer emotionalen Valenz –, schneller und genauer reagieren, das heißt, sich weniger ablenken lassen als die Probanden der Kontrollgruppe. Dieser Unterschied zwischen Psychopathen und Nicht-Psychopathen sollte dann, so Mitchell, bei den Versuchen mit den neutralen, weniger ablenkenden Bildern verschwinden.

Genau das war dann auch das Ergebnis. Wann immer der Kreis oder das Quadrat von zwei emotional geladenen Bildern eingerahmt wurde, gelang es den Psychopathen besser als den Nicht-Psychopathen, zwischen den beiden Formen zu unterscheiden. Und schneller. Es gelang ihnen besser, ruhig zu bleiben und nicht den Kopf zu verlieren, wie Kipling vielleicht gesagt hätte.

Stoizismus ist eine Haltung, die in unserer Gesellschaft sehr geschätzt wird. Und das aus gutem Grund. Sie kann sich in allen möglichen Situationen als nützlich erweisen: bei einem Trauerfall, nach einer Trennung, am Pokertisch. Selbst in Zeiten, in denen man ein Buch schreibt. Doch als schwer geprüfter Anhänger der englischen Fußballnationalmannschaft, der schon so viele Debakel beim Elfmeterschießen miterleben musste, ist die Beziehung zwischen Stoizismus und Sport für mich vielleicht am augenfälligsten.

Und das sage ich nicht nur aus Sicht eines Zuschauers. Nichts vermag die beiden Bestandteile des Stoizismus – Furchtlosigkeit und Fokussiertheit, Elemente der Psychopathie wie auch des spirituellen Scharfsinns – deutlicher zu machen als der Sport.

»Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt?«, schrieb Paulus. »Lauft so, dass ihr ihn gewinnt ... Darum laufe ich nicht wie einer, der ziellos läuft, und kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt; vielmehr züchtige und unterwerfe ich meinen Leib.«[36]

Dass Kiplings Worte über dem Centre Court hängen, ist sicher kein Zufall ... und sie gelten auch nicht nur für den Tennissport. »Zu spielen, als würde es nichts bedeuten, obwohl es alles bedeutet«, antwortete die Snookerlegende Steve Davis auf die Frage, was sportliche Größe ausmache. Schlechte Stöße – und auch gute Stöße – »abhaken« und sich voll und ganz auf den nächsten Stoß konzentrieren.

Dasselbe gilt fürs Golfen.

2010 gewann der Südafrikaner Louis Oosthuizen als krasser Außenseiter die British Open Championships in St. Andrews. Nach einer Serie von Enttäuschungen bei den Veranstaltungen vor diesem Turnier erwartete man allgemein, dass er, selbst mit vier Schlägen Vorsprung, dem Druck der mörderischen letzten Runde nicht standhalten würde. Doch das tat er. Was einen überraschend einfachen Grund hatte: ein kleiner roter Punkt, sichtbar angebracht auf seinem Handschuh direkt unterhalb des Daumensattels.

Die Idee zu diesem Punkt stammte von Karl Morris, einem Sportpsychologen aus Manchester, den Oosthuizen gebeten hatte, ihm dabei zu helfen, mit seinem verborgenen inneren Psychopathen Verbindung aufzunehmen: sich voll und ganz auf den jeweiligen Schlag zu konzentrieren, statt sich genau im falschen Moment zwanghaft damit zu beschäftigen, was alles passieren könnte.

Morris dachte sich also einen Plan aus. Kurz bevor Oosthuizen zum Schlag ausholte, sollte er sich ganz ruhig und gelassen auf den roten Punkt konzentrieren. In diesem Moment war der Punkt alles, was zählte. Oosthuizen sollte den Schlag nicht ausführen, sondern sich von dem Schlag führen lassen.

Er gewann mit sieben Schlägen Vorsprung.

Oosthuizens roter Punkt ist ein klassisches Beispiel für das, was man in der Sportpsychologie als »Process Goal« bezeichnet – eine Technik, die den Athleten zwingt, sich auf etwas ganz Bestimmtes, und mag es auch noch so unbedeutend sein, zu fokussieren, um zu verhindern, dass er an andere Dinge denkt. In Oosthuizens Fall an all die Möglichkeiten, den Schlag in den Sand zu setzen. Diese Technik verankert den Athleten fest im Hier und Jetzt. Bevor das Selbstvertrauen zu schwinden beginnt. Diese Fähigkeit, sich allein auf die vorliegende Aufgabe zu konzentrieren – was der ungarische Psychologe Mihály Csíkszentmihályi als »optimale Erfahrung« oder als »Flow« bezeichnet –, gehört zu einer Reihe von Schlüsseltechniken, mit denen Leistungspsychologen heute arbeiten.149 Nicht nur mit Golf-Profis, sondern auch mit Hochleistungssportlern in allen anderen Sportarten.

Im Flow-Zustand verflüchtigen sich Vergangenheit und Zukunft. Was bleibt, ist eine intensive, alle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmende Gegenwart, das überwältigende Gefühl, »in der Zone« zu sein. In diesem Zustand bilden Körper, Geist und Spiel eine Einheit: ein tranceartiger Zustand mühelosen Handelns und Reagierens, in dem Zeit und Selbst zusammenlaufen – in dem man die Kontrolle hat und gleichzeitig nicht hat.

Wie nicht anders zu erwarten, wird dieser Zustand durch eine verräterische neuronale Signatur im Gehirn gekennzeichnet.

2011 entdeckte Martin Klasen von der Universität Aachen, dass Momente des Flows ein einzigartiges physiologisches Profil besitzen.150 Als er mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie das Gehirn von Probanden beobachtete, die in Videospiele vertieft waren, stellte er fest, dass Phasen erhöhter Konzentration begleitet sind von einer verringerten Aktivität im anterioren cingulären Kortex – der für Fehlererkennung und Konfliktüberwachung zuständigen Hardware des Gehirns. Dies lässt auf eine Zunahme der Aufmerksamkeit und das Unterdrücken ablenkender und für die Aufgabe irrelevanter Informationen schließen.

Aber das ist noch nicht alles. Ein ähnliches Muster wurde auch in den Gehirnen krimineller Psychopathen gefunden.

Im selben Jahr, in dem Klasen Videospiele spielte, machte Kent Kiehl sich mit seinem 18-rädrigen fMRT-Truck und einem neuen Experiment im Gepäck nach New Mexico auf.151 Kiehl wollte wissen, wie Psychopathen ticken, wenn es um eine moralische Entscheidungsfindung geht. Sind sie unter Druck wirklich eiskalt? Bringen sie es wirklich besser, wenn es hart auf hart kommt und die Zeit drängt? Und wenn ja, warum? Lag es möglichweise an etwas fest in ihrem Hirn Verdrahtetem? Am Triumph des kaltblütigen kognitiven logischen Denkens über das warmblütige emotionale Verarbeiten?

Um dies herauszufinden, konfrontierte er Psychopathen und Nicht-Psychopathen mit zwei unterschiedlichen Arten von moralischen Dilemmata: Dilemmata, die ein »hohes (persönliches) Konfliktpotenzial« bzw. ein »geringes (persönliches) Konfliktpotenzial« bieten. Betrachten Sie hierzu die folgenden Beispiele:[37]

Hohes (persönliches) Konfliktpotenzial

Feindliche Soldaten haben Ihr Dorf eingenommen und den Befehl, jeden zu töten, den sie finden. Sie haben sich zusammen mit ein paar anderen in einem Kellergeschoss versteckt. Sie hören, wie die Soldaten die Wohnung über Ihnen betreten. Ihr Baby fängt an, laut zu weinen. Sie halten ihm den Mund zu, um das Geräusch zu unterdrücken. Wenn Sie Ihre Hand von seinem Mund nehmen, wird das Baby laut schreien und die Soldaten werden es hören. Wenn die Soldaten das Baby hören, werden sie Sie finden und alle töten, Sie selbst und das Baby eingeschlossen. Um sich und die anderen zu retten, müssen Sie Ihr Baby ersticken.

Ist es moralisch vertretbar, Ihr Kind zu ersticken, um sich selbst und die anderen Menschen zu retten?

Geringes (persönliches) Konfliktpotenzial

Sie besuchen am Wochenende Ihre Großmutter. Normalerweise schenkt Sie Ihnen bei Ihrer Ankunft ein paar Dollar, dieses Mal jedoch nicht. Sie fragen Sie nach dem Grund, und Sie erklärt Ihnen, dass Sie ihr nicht mehr so viele Briefe schreiben wie früher. Sie werden wütend und beschließen, ihr einen Streich zu spielen.

Sie nehmen ein paar Pillen aus dem Medizinschränkchen und geben sie in die Teekanne Ihrer Großmutter, weil Sie glauben, dass ihr davon richtig übel werden wird.

Ist es moralisch vertretbar, Pillen in die Teekanne Ihrer Großmutter zu werfen, um ihr einen Streich zu spielen?

Die Vorhersage war einfach. Falls Psychopathen sich angesichts dieser Dilemmata tatsächlich nicht aus der Ruhe bringen ließen und dem Rest von uns überlegen waren, wenn es um Entscheidungen um Leben und Tod ging, dann sollte der deutlichste Unterschied zwischen ihrer Leistung und der Leistung der Nicht-Psychopathen bei den Dilemmata mit einem hohen (persönlichen) Konfliktpotenzial sichtbar werden – wenn die Situation sehr brenzlig war und ihnen das Problem sehr nahe ging. Genau das war dann auch das Ergebnis.

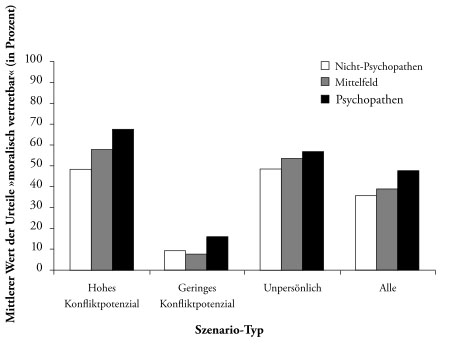

Abb. 7.1. Psychopathen sind moralisch weniger zimperlich – aber nur, wenn sie um hohe Einsätze spielen (nach Ermer et al., 2011).

Wenn es um Szenarien mit einem potenziell »hohen Konfliktpotenzial« ging, stuften die Psychopathen tatsächlich eine bedeutend größere Anzahl von utilitaristischen Urteilen als »moralisch vertretbar« ein als die Nicht-Psychopathen. Sie waren besser darin, Babys zu ersticken oder zumindest mit dem damit verbundenen Schmerz fertig zu werden als ihre moralisch zimperlicheren Gegenspieler. Und es würde ihnen vermutlich auch eher gelingen, am Leben zu bleiben und das Leben derjenigen zu retten, mit denen sie sich im Kellergeschoss versteckt haben, sollten die Umstände dies erfordern.

Aber das war noch nicht alles. So, wie ich es im Zusammenhang mit dem William-Brown-Beispiel (siehe Kapitel 3) festgestellt hatte, fanden auch Kiehl und seine Mitarbeiter heraus, dass die Psychopathen im Allgemeinen nicht nur weniger moralische Bedenken hatten als die Nicht-Psychopathen, sondern auch viel weniger Zeit brauchten, um die ihnen vorgelegten Dilemmata zu lösen. Sie gelangten schneller zu einer Entscheidung hinsichtlich der angemessenen Vorgehensweise. Und nicht nur das: Die kürzeren Reaktionszeiten waren, so wie Martin Klasen es unter den Bedingungen des Flow-Zustands beobachtet hatte, mit einer verringerten Aktivität im anterioren cingulären Kortex verbunden.

Das galt jedoch nur im Fall von Szenarien mit einem »hohen Konfliktpotenzial«. Bei Dilemmata mit einem »geringen Konfliktpotenzial« existierte dieser Unterschied nicht. Die Psychopathen lehnten so wie Nicht-Psychopathen die Vorstellung ab, Pillen in die Teekanne der Großmutter zu geben.

Die Sache scheint ziemlich eindeutig zu sein. Wenn viel auf dem Spiel steht und man mit dem Rücken zur Wand steht, dann ist es gut, einen Psychopathen an seiner Seite zu haben. Wenn es jedoch um nichts geht und man die Ruhe selbst ist, kann man das vergessen. Psychopathen schalten dann nämlich ab – und brauchen genauso viel Zeit, in die Gänge zu kommen wie der Rest von uns.

Tatsächlich haben EEG-Studien aufgezeigt, dass die Gehirne von Psychopathen und Nicht-Psychopathen auf Aufgaben und Situationen, die hoch interessant oder äußerst motivierend sind, ausnahmslos unterschiedlich reagieren. Wenn die Stunde geschlagen hat, ist bei Psychopathen im Vergleich zu Nicht-Psychopathen eine signifikant größere Aktivierung in den linken präfrontalen Gehirnregionen zu beobachten (der Bereich direkt hinter der linken Stirnhälfte): eine zerebrale Asymmetrie, die verbunden ist mit beträchtlich verringerter Angst, einer stärkeren positiven Gemütsbewegung, einer erhöhten Aufmerksamkeitsfokussierung und einer stärkeren Belohnungsorientierung.

Und auch, wie es den Anschein hat, mit spirituellen Zuständen. Der Neurowissenschaftler Richard Davidson von der University of Wisconsin hat exakt dasselbe Profil bei der Elite buddhistischer Mönche, den spirituellen olympischen Kämpfern des Himalajas, festgestellt, wenn diese in tiefer Meditation versunken waren.152

»Eine Vielzahl von Beweisen [legen nahe], dass die besten Sportler und Sportlerinnen psychische Fähigkeiten [entwickelt] haben, die es ihnen ermöglichen, sich zu konzentrieren und ihre Angst zu kontrollieren«, erklärt Tim Rees, ein Sportpsychologe der University of Exeter.153 »Es gibt auch eine Vielzahl von Beweisen dafür«, so fügt er hinzu, »dass auf einem bestimmten Leistungslevel die mentale Stärke den Unterschied ausmacht und darüber entscheidet, ob man zu den Spitzenathleten zählt.«

Die geistige Haltung, die die Großen von den Guten und, wie Kent Kiehl uns zeigt, in gewissen gefährlichen Situationen die Lebenden von den Toten unterscheidet, ist ihrem Wesen nach psychopatisch.

Und spirituell.

Halt alle Uhren an

Die Verbindung, die Csíkszentmihályi und andere zwischen dem »Verweilen in der Gegenwart« und dem Fehlen von Angst gezogen haben, ist natürlich nicht neu. So bildet z. B. die Praxis der »richtigen Achtsamkeit« die siebte Stufe auf dem edlen achtfachen Pfad, einer der wichtigsten Lehren des als Buddha bekannten Siddhartha Gautama vor rund 2500 Jahren.

In seinem Buch ›The Noble Eightfold Path: The Way to the End of Suffering‹ beschreibt Bhikkhu Bodhi, ein Mönch der Theravada-Tradition, was diese Praxis beinhaltet:

»Der Geist wird bewusst im Zustand barer Aufmerksamkeit gehalten, ein unvoreingenommenes Beobachten dessen, was im Augenblick in uns und um uns herum geschieht. Beim Praktizieren der richtigen Achtsamkeit wird der Geist darauf trainiert, in der Gegenwart zu bleiben und offen, ruhig und aufmerksam das gegenwärtige Ereignis zu betrachten. Alle Urteile und Interpretationen sollten ausgeblendet, oder aber, wenn sie doch auftauchen, einfach nur registriert und dann fallen gelassen werden.«154

Laut dem Mahāsatipatthāna-Sutta, einem der wichtigsten Texte im Kanon des Theravada-Buddhismus, führt ein solches Training, wenn man es konsequent betreibt, schließlich zur »Entwicklung von Einsicht sowie der Fähigkeit zu Sachlichkeit, Nicht-Klammern und Loslassen«.155

Fähigkeiten, die Psychopathen, wie wir gesehen haben, von Natur aus zu haben scheinen.

Damit hören die Ähnlichkeiten zwischen der westlichen psychopathischen Mentalität und den transzendentalen Denkarten des Ostens jedoch noch nicht auf. In jüngerer Zeit haben Psychologen wie Mark Williams von der University of Oxford, dem wir im vorangegangenen Kapitel begegnet sind, und der oben erwähnte Neurowissenschaftler Richard Davidson den innovativen, integrativen, wenn auch empirisch anspruchsvollen Prozess eingeleitet, die positive Wirkung der buddhistischen Meditationspraxis in einem systematischeren, therapeutisch und klinisch orientierten Rahmen zu nutzen.

Bislang scheint das zu funktionieren. Achtsamkeitsbasierte Interventionen haben sich, wie wir gesehen haben, als besonders effektive metakognitive Strategie bei der Behandlung von Symptomen der Angst und Depression erwiesen – zwei Zustände, gegen die Psychopathen völlig immun sind.

Die grundlegenden Prinzipien der Therapie orientieren sich stark an den bereits umrissenen traditionellen buddhistischen Lehren. Doch es gibt noch eine Zutat: eine Art naive, kindhafte Neugier, die stark an »Offenheit für Erfahrung«, einen der Faktoren der Big-Five-Persönlichkeitsstruktur erinnert, die wir in Kapitel 2 erforscht haben. Und ein Faktor, bei dem Psychopathen, wie Sie sich erinnern werden, eine sehr hohe Punktzahl erzielen.

»Die erste Komponente [der Achtsamkeit] umfasst die Selbstregulierung der Aufmerksamkeit, sodass sie auf die unmittelbare Erfahrung gerichtet bleibt«, erklärte der Psychiater Scott Bishop im Jahr 2004 in einer der bahnbrechenden wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema. »Das ermöglicht ein besseres Erkennen mentaler Ereignisse im gegenwärtigen Augenblick. Bei der zweiten Komponente geht es um die Ausrichtung auf die eigenen Erfahrungen im jeweiligen Moment, eine Ausrichtung, die gekennzeichnet ist durch Neugier, Offenheit und Akzeptanz.«156

Oder durch shoshin, den »Anfänger-Geist«, wie bei den Zen-Buddhisten die Meister der Kampfkunst sagen würden.

»Im Geist des Anfängers gibt es viele Möglichkeiten«, erklärt Shunryu Suzuki, einer der am meisten gefeierten buddhistischen Lehrer der Gegenwart. »Im Geist des Experten nur wenige.«157

Wer wollte ihm da widersprechen? Als Charles Dickens beschloss, Scrooge die Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schicken, wählte er jene drei Gespenster, die uns alle verfolgen. Wenn wir unsere Gedanken jedoch fest in der Gegenwart verankern, das Geplapper der nörgelnden, mit Gegenbeschuldigungen aufwartenden Vergangenheit und der schwer zu fassenden, aufdringlichen Zukunft ausschalten, lässt die Angst nach. Die Wahrnehmung wird geschärft. Und die Frage wird zu einer nach dem Nutzen: was wir mit diesem allumfassenden »Jetzt«, dieser gewaltigen Gegenwart anfangen sollen, sobald wir sie erleben. »Genießen« wir den Moment, so wie ein Heiliger? Oder »ergreifen« wir ihn, so wie ein Psychopath? Denken wir über die Art der Erfahrung nach? Oder fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit in dem ungebändigten Streben nach sofortiger Belohnung allein auf uns selbst?

Vor etlichen Jahren reiste ich auf der Suche nach der Antwort auf ein Rätsel zu einem entlegenen Kloster in Japan. Das Rätsel betraf einen Test: einen, dem sich diejenigen unterziehen, die sich in den höheren Gefilden der spirituellen Kampfkunst bewegen.

Bei diesem Test muss ein Kämpfer sich hinknien – die Arme an der Seite und mit verbundenen Augen –, während ein anderer Kämpfer hinter ihm steht und ein Samurai-Schwert direkt über seinen Kopf hält. In einem von ihm gewählten, seinem verwundbaren Gegner unbekannten Moment lässt der stehende Kämpfer das Schwert auf den Körper des Knienden hinabsausen und fügt ihm damit Verletzungen zu, ja verursacht wahrscheinlich sogar seinen Tod. Es sei denn, der Schlag wird irgendwie abgewehrt. Und der Schwertkämpfer dann schnellstens entwaffnet.

Ein solches Unterfangen erscheint unmöglich. Doch das ist es nicht.

Den Test, den ich gerade beschrieben habe, gibt es tatsächlich: ein altes, hervorragend choreografiertes Ritual, das in geheimen Dojos in Japan und im Himalaja regelmäßig von denen vollführt wird, die nach Vollendung streben – jenen Geistflüsterern, die auch den Trägern des schwarzen Gürtels noch haushoch überlegen sind.

Heutzutage ist das Schwert glücklicherweise aus Plastik. Doch es gab eine Zeit – lange bevor Gesundheit und Sicherheit großgeschrieben wurden –, in der es sich um ein echtes Schwert handelte.

Ein geheimnisvoller Sensei, der weit in den Achtzigern war, enthüllte mir das Geheimnis: »Man muss seinen Geist vollkommen leeren«, erklärte er mir, als wir im Schneidersitz in einem schattigen Garten tief in den alten Buchenwäldern des Tanzawa-Berglands saßen. »Man muss sich vollständig auf das Jetzt fokussieren. Wenn man in einen Zustand wie diesen eintritt, kann man die Zeit riechen. Kann spüren, wie ihre Wellen die Sinne überspülen. Das winzigste Kräuseln kann über große Entfernungen entdeckt und das Signal abgefangen werden. Oft sieht es so aus, als würden die beiden Kämpfer sich simultan bewegen. Aber das ist nicht der Fall. Es ist nicht schwierig. Mit Übung kann man die Kunst beherrschen.«

Beim erneuten Lesen erinnern mich die Worte des alten Sensei stark an die Aussage des psychopathischen Neurochirurgen, dem wir in Kapitel 4 begegnet sind. Natürlich kannte ich ihn noch nicht, als ich nach Japan ging. Doch wenn ich ihn gekannt hätte, hätte ich seine Beschreibung dessen, wie er sich manchmal vor einer Operation fühlt, gern meinem Gastgeber erzählt.

Und der alte Mann in seinem mönchischen Hakama hätte gelächelt.

Der mentale Zustand, den der Chirurg »supernormal« nennt – ein »veränderter Bewusstseinszustand, der sich aus Präzision und Klarheit speist« –, scheint dem Geisteszustand, von dem der Sensei sprach, sehr ähnlich zu sein: dem Geisteszustand des Zeitspürens, in den der mit verbundenen Augen auf dem Boden kniende Kämpfer eintritt, um seinen Schwert schwingenden Angreifer zu entwaffnen.

Man wird auch an die Arbeit von Joe Newman erinnert, der, wie in Kapitel 2 beschrieben, in seinem Labor an der University of Wisconsin aufgezeigt hat, dass es nicht unbedingt zutrifft, dass Psychopathen in gewissen Situationen keine Angst empfinden. Vielmehr sind sie sich der Bedrohung nicht bewusst: Ihre Aufmerksamkeit richtet sich allein auf die vorliegende Aufgabe und alles Ablenkende wird gnadenlos herausgefiltert.

Im Fall von Psychopathen gilt diese Fokussierung normalerweise natürlich als bösartig: als Kennzeichen des eiskalten Killers, der auf der Suche nach dem perfekten Opfer wie eine Gottesanbeterin an den Stadtgrenzen herumschleicht; des Völkermord begehenden Diktators, der blind ist gegenüber Moral oder Recht und darauf versessen, bei seinem Streben nach kultureller und politischer Allmacht jede abweichende Meinung zu unterdrücken.

Nur selten wird diese Fokussierung mit Begriffen wie mitfühlend, transzendental oder spirituell in Verbindung gebracht.

In letzter Zeit haben eine Reihe von Studien jedoch ein neues Licht auf diese völlig unwahrscheinlich erscheinende Möglichkeit geworfen und eine fundamentale Neubewertung dessen vorangetrieben, was es heißt, ein Psychopath zu sein.

Helden und Schurken

Mem Mahmut von der Macquarie University in Sydney hat etwas Außergewöhnliches herausgefunden: dass Psychopathen weit davon entfernt zu sein scheinen, grundsätzlich hart und emotionslos zu sein, ja unter den richtigen Umständen sogar altruistischer sein können als der Rest von uns.158

Mahmut führte eine Studie mit einer Reihe von Szenarien aus dem wirklichen Leben durch, in denen Menschen Passanten um Hilfe baten (ahnungslose Probanden, die zuvor auf psychopathische Merkmale getestet worden waren und eine hohe oder niedrige Punktzahl erzielt hatten).

Die Sache hatte jedoch noch einen Dreh. Diejenigen, die um Hilfe baten, taten dies nicht rein zufällig. Sie waren vielmehr Mahmuts böse Mitverschworene in einem einzigartigen teuflischen Experiment zur Erforschung der Beziehung von Psychopathie und Hilfsverhalten.

Das Experiment bestand aus drei Teilen. Im ersten Teil baten Mahmuts Komplizen die Passanten direkt um Hilfe, indem sie vorgaben, sich verlaufen zu haben, und nach dem Weg fragten. Im zweiten Teil war die »Bitte« um Hilfe weniger direkt und deutlich: Eine Frau hatte einen Stapel Papiere fallen lassen. Im dritten Teil war die Bitte schließlich noch undeutlicher: Eine Laborforscherin, die sich angeblich den Arm gebrochen hatte und Probleme mit einer Reihe einfacher Aufgaben vortäuschte – z. B. dem Öffnen einer Wasserflasche oder dem Eintragen des Namens des Teilnehmers in ein angebliches Protokollbuch –, aber trotz ihrer augenfälligen Verletzung tapfer durchhielt.

Wer, so wollte Mahmut wissen, würde in diesen drei Szenarien am ehesten seine Hilfe anbieten: die erbarmungslosen, kaltherzigen Psychopathen oder ihre herzlicheren, empathischeren Gegenspieler?

Die Ergebnisse der Studie machten Mahmut sprachlos. Sie waren so weit entfernt von dem, was er erwartet hatte, dass er noch immer versucht, sie zu verstehen.

Im ersten Teil des Experiments, in dem der Komplize nach dem Weg fragt, boten die Psychopathen wie vorausgesagt weniger Hilfe an als die Nicht-Psychopathen.

Hier also keine Überraschungen.

Im zweiten Teil jedoch – fallen gelassene Papiere – schwand der Unterschied auf geheimnisvolle Weise dahin. Psychopathen und Nicht-Psychopathen legten dasselbe Maß an Hilfsbereitschaft an den Tag.

Doch im dritten Teil, in dem die Komplizin eine Verletzung vortäuschte, lag Mahmut mit seiner Hypothese, dass die Psychopathen weniger hilfsbereit sein würden, völlig daneben.

In Wirklichkeit traf genau das Gegenteil zu.

Die Psychopathen zeigten eine größere Bereitschaft, Aufgaben wie das Öffnen einer Wasserflasche oder das Eintragen ihres Namens in das Protokollbuch zu übernehmen als die Nicht-Psychopathen. Als die Person, die Hilfe brauchte, am hilflosesten war, diese Hilfe aber nicht aktiv forderte, waren die Psychopathen zur Stelle. Als es wirklich darauf ankam, ergriffen sie viel eher die Initiative als ihre (zumindest angeblich) herzlicheren, empathischeren Kollegen.

Wie nicht anders zu erwarten, haben die Ergebnisse dieses Experiments einiges Stirnrunzeln erzeugt. Eine Interpretation lautet natürlich – wie eine aufgeklärte (und zweifellos ziemlich verbitterte) Seele einmal meinte –, dass es kein wirklich altruistisches Handeln gibt. Egal, wie sorgfältig wir es auch zu tarnen versuchen, es gibt immer ein verborgenes, eigennütziges, eindeutig weniger ehrenhaftes Motiv – und die Psychopathen in Mahmuts Studie mit ihrer fein abgestimmten, hochsensiblen Antenne für Schwachpunkte (denken Sie an das Experiment von Angela Book, bei dem es den Psychopathen besser gelang als den Nicht-Psychopathen, die Opfer eines Gewaltangriffs allein aufgrund ihres Gangs herauszupicken) haben ganz einfach »Blut gerochen«.

»Die Menschen suchen nur eines im Leben: ihr Vergnügen«, schrieb der Schriftsteller W. Somerset Maugham in seinem Roman ›Der Menschen Hörigkeit‹: »Der Mensch handelt so, wie es gut für ihn ist, und wenn sein Handeln auch für andere gut ist, gilt es als tugendhaft ... Allein zu Ihrem Privatvergnügen geben Sie einem Bettler ein Zweipencestück, so wie ich mir zu meinem Privatvergnügen einen weiteren Whisky mit Soda genehmige. Da ich weniger von einem Pharisäer habe als Sie, spende ich mir für mein Vergnügen keinen Beifall und verlange auch nicht nach Ihrer Bewunderung.«159

Ganz recht!

Es gibt jedoch auch Anzeichen dafür, dass Mahmuts provozierende Ergebnisse kein Zufall sind. Und dass sie den Beginn einer begrüßenswerten neuen Ausrichtung des empirischen und theoretischen Fokus markieren: die Abkehr von den konventionellen abwertenden physiologischen Profilen der Neuroimaging-Brigade und die Hinwendung zu einer pragmatischeren Erforschung der funktionellen »positiven Psychopathie«. So untersuchen z. B. seit Kurzem Diana Falkenbach und Maria Tsoukalas vom John Jay College of Criminal Justice der City University in New York das Vorkommen sogenannter »adaptiver« psychopathischer Merkmale bei Gruppen, die sie als »Helden-Populationen« bezeichnen: bei Menschen, die in Bereichen wie dem Strafvollzug, dem Militär und den Rettungsdiensten tätig sind.160

Ihre Ergebnisse decken sich mit den Daten, die Mahmut bei seinen Forschungen gewonnen hat. Helden-Populationen sind trotz ihres prosozialen Lebensstils knallhart. Wie angesichts der Traumata und Risiken, die ihre Berufe mit sich bringen, kaum anders zu erwarten, sind bei ihnen einerseits die mit den PPI-Dimensionen Angstlosigkeit/Dominanz und Kaltherzigkeit (d. h. soziale Dominanz, Stressimmunität und geringes Angstlevel) verbundenen psychopathischen Merkmale stärker ausgeprägt als bei der Allgemeinbevölkerung.

Diese Regler sind höher eingestellt.

Andererseits unterscheiden sie sich jedoch von kriminellen Psychopathen dadurch, dass ihnen die mit der Dimension egozentrische Impulsivität einhergehenden Merkmale (z. B. Machiavellismus, Narzissmus, sorglose Planlosigkeit und antisoziales Verhalten) weitgehend fehlen.

Diese Regler sind niedriger eingestellt.

Ein solches Profil steht im Einklang mit der Anatomie des Helden, wie der Psychologe Philip Zimbardo sie darstellt, der Gründer des Heroic Imagination Project – einer Initiative, die darauf abzielt, die Menschen in den Techniken der sozialen Beeinflussung zu unterweisen. Oder genauer, darin, sich dieser Beeinflussung widersetzen zu können.161

In einem 1971 durchgeführten Experiment, das schon vor langer Zeit in die Ruhmeshalle der Psychologie aufgenommen wurde, funktionierte Zimbardo das Kellergeschoss des psychologischen Instituts der Stanford University zu einem Gefängnis um und ließ zwölf nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Studenten die Rolle von Häftlingen und zwölf andere die Rolle von Wächtern übernehmen.162

Nach nur sechs Tagen wurde das Experiment abgebrochen. Einige der »Wächter« hatten begonnen, die »Häftlinge« zu demütigen und ihre Macht zu missbrauchen.

Vierzig Jahre später – nach Abu Ghraib und den damit verbundenen schmerzlichen Lehren – ist Zimbardo mit einem radikal anderen Projekt beschäftigt: der Entwicklung des »Heldenmuskels« in uns allen. Dabei geht es darum, den Normalbürger darin zu bestärken, sich zu erheben und etwas zu bewirken, statt sich aus Angst zum Schweigen bringen zu lassen. Und das nicht nur im Fall physischer, sondern auch psychischer Konfrontationen, die, je nach Umständen, eine genauso große Herausforderung darstellen können.

»Die Entscheidung, heldenhaft zu handeln, ist eine, zu der viele von uns an irgendeinem Punkt in ihrem Leben aufgerufen sein werden«, erklärt mir Zimbardo. »Es bedeutet, keine Angst davor zu haben, was andere denken könnten. Es bedeutet, keine Angst vor den negativen Folgen für uns selbst zu haben. Es bedeutet, keine Angst davor zu haben, den Kopf hinzuhalten. Die Frage ist: Werden wir diese Entscheidung treffen?«

Bei einer Tasse Kaffee unterhalten wir uns in seinem Büro über Angst, Konformität und den moralischen Imperativ, psychischen wie auch physischen Konfrontationen standzuhalten. Wie nicht anders zu erwarten taucht unser alter Freund, das Gruppendenken, wieder auf, dem wir in Kapitel 3 in Zusammenhang mit der Challenger-Katastrophe begegnet sind. Dort übten die Ingroup-Kräfte der sozialen Schwerkraft einen so großen Druck auf das Kollektiv aus, dass die Folge, laut Irving Janis, dem Psychologen, der einen Großteil der anfänglichen Arbeit zum Gruppendenken leistete, »eine Beeinträchtigung der mentalen Leistungsfähigkeit, der Realitätsprüfung und des moralischen Urteils« war.163

Zimbardo zitiert als weiteres Beispiel den Angriff auf Pearl Harbor durch die Japaner während des Zweiten Weltkriegs.

Am 7. Dezember 1941 startete die kaiserlich-japanische Marine einen Überraschungsangriff gegen einen Marinestützpunkt der Vereinigten Staaten auf der hawaiianischen Insel Oahu. Die Offensive war als Präventivschlag gedacht, um die Pazifikflotte der USA daran zu hindern, geplante japanische Angriffe gegen die Alliierten in Malaya und Niederländisch-Ostindien zu vereiteln.

Sie hatte verheerende Folgen.

Insgesamt 188 US-Flugzeuge wurden zerstört, 2402 Amerikaner getötet und 1282 verletzt – was den damaligen Präsidenten Franklin D. Roosevelt dazu veranlasste, sich am folgenden Tag für eine formale Kriegserklärung gegen das Kaiserreich Japan starkzumachen. Der Kongress gab ihm grünes Licht, eine Entscheidung, für die die Abgeordneten nicht einmal eine Stunde brauchten.

Aber hätten der Angriff auf Pearl Harbor, das fürchterliche Blutbad und die chaotischen entsetzlichen Folgen verhindert werden können? Es gibt Hinweise darauf, dass dies möglich gewesen wäre und dass eine Konstellation von Faktoren des Gruppendenkens – falsche Annahmen, ein nicht hinterfragter Konsens, kritiklos hingenommene Urteilsverzerrungen, die Illusion der Unverwundbarkeit – dazu führte, dass die auf Hawaii stationierten US-Marineoffiziere derart geringe Sicherheitsvorkehrungen trafen.

Da die USA den japanischen Funkverkehr abhörten, hatten sie z. B. verlässliche Informationen, dass Japan sich für eine Offensive rüstete. Washington gab diese Informationen an das militärische Oberkommando in Pearl Harbor weiter. Doch die Warnungen wurden ignoriert, die Entwicklungen als Säbelrasseln abgetan: Japan, so hieß es, ergreife lediglich Maßnahmen, um die Annektierung seiner Botschaften auf feindlichen Territorien zu verhindern. Zu den Rechtfertigungen zählten u. a.: »Die Japaner würden es nie wagen, einen großen Überraschungsangriff gegen Hawaii zu führen, weil ihnen klar werden würde, dass damit ein totaler Krieg herbeigeführt würde, den die USA sicher gewännen« und »Selbst wenn die Japaner so töricht wären, ihre Flugzeugträger loszuschicken, um uns [die Vereinigten Staaten] anzugreifen, würden wir diese sicher rechtzeitig entdecken und zerstören«.

Die Geschichte hat gezeigt, dass dies ein Irrtum war.

Als Beispiel für die Zweckdienlichkeit einer psychischen Fehlersuche sowie der spirituellen Qualitäten der Furchtlosigkeit und mentalen Härte, die typisch für heroisches Handeln sind, zeigen sowohl das Challenger- als auch das Pearl-Harbor-Fiasko faszinierende Parallelen zwischen der Arbeit von Philip Zimbardo und der zuvor erwähnten Arbeit von Diana Falkenbach und Maria Tsoukalas auf. An früherer Stelle haben wir die Möglichkeit erforscht, dass psychopathische Merkmale wie Charme, ein geringes Angstlevel und Stressimmunität – die Charakteristika, die Falkenbach und Tsoukalas in vergleichsweise höherem Maß bei Heldenpopulationen identifizierten – sich durchaus einer Seitenschiene in unserem evolutionären Gen-Pool bemächtigt haben könnten, weil sie Konfliktlösungen erleichtern. Sowohl bei Schimpansen als auch bei Makaken und Gorillas kämpfen die dominanten Individuen um ein Weibchen, indem sie bei Streitigkeiten zwischen Untergebenen intervenieren.

Eine alternative Erklärung lautet jedoch (wobei die beiden Erklärungen weit davon entfernt sind, sich gegenseitig auszuschließen), dass diese Merkmale sich auch aus genau dem entgegengesetzten Grund entwickelt und die Zeit überdauert haben könnten: wegen ihrer katalytischen Fähigkeit, Konflikte zu schüren.

Ein solcher Standpunkt würde sich besser decken mit einer orthodoxeren Lesart der Evolution der Psychopathie.164 Die darwinistische Interpretation der Psychopathie basiert traditionell vor allem auf dem nonkonformistischen Aspekt der Störung (das erste Kriterium für die Antisoziale Persönlichkeitsstörung lautet, wie wir in Kapitel 2 erfahren haben: »Unfähigkeit, sich an soziale Normen anzupassen«), d. h. darauf, dass den Psychopathen soziale Konventionen kalt lassen: Konventionen wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Monogamie,[38] aber auch soziale Konformität, die in einer weit zurückliegenden turbulenten und heimtückischen Vergangenheit sicherlich nicht nur zu gefährlich schlechten Entscheidungen, sondern auch zu einem entsetzlichen Tod beigetragen hätte.

Es ist das Prinzip von David und Goliath: dem kleinen Kerl mit der Schleuder, der immun war gegen den Druck einer schädlichen Insider-Empathie.

Die einsame Stimme in der Wüste.

Jack der Stripper

Forscher und Kliniker behaupten oft, dass Psychopathen kein Mitgefühl zeigen – dass sie aufgrund ihrer lethargischen Amygdala einfach nicht auf dieselbe Weise empfinden wie der Rest von uns. Wie man im Rahmen von Studien herausfand, gehen bei Psychopathen, wenn man ihnen erschütternde Bilder wie die von Opfern einer Hungerkatastrophe zeigt, die Lichter in den Emotionskorridoren des Gehirns einfach nicht an: Ihr Gehirn zieht – unter fMRT-Bedingungen betrachtet – einfach nur die emotionalen Fensterrollos herunter und verhängt eine neuronale Sperrstunde.165

Zuweilen haben solche Sperrstunden ihre Vorteile – zum Beispiel in medizinischen Berufen. Doch manchmal lassen die Rollos überhaupt kein Licht mehr herein und das Dunkel wird undurchdringlich.

Im Sommer 2010 bestieg ich ein Flugzeug nach Quantico, Virginia, um Supervisory Special Agent James Beasley III von der Behavioral Analysis Unit (Verhaltensanalyseeinheit) des FBI zu interviewen. Beasley gehört zu Amerikas führenden Autoritäten in puncto Psychopathen und Serienkiller und hat Profile von Straftätern jeder Art erstellt. Von Kindesentführern bis hin zu Vergewaltigern. Und von Drogenbaronen bis hin zu Amokläufern.

Nach 27 Jahren als Bundesbediensteter, von denen er die letzten 17 Jahre am National Center for the Analysis of Violent Crime verbrachte, gibt es nicht mehr viel, was Special Agent Beasley nicht gesehen oder gehört hat. Oder womit er nicht unmittelbar zu tun hatte. Doch vor einigen Jahren interviewte er einen Typen, dessen Temperatur so weit im Minus lag, dass das Thermometer beinahe geborsten wäre.

»Es gab damals eine Serie bewaffneter Raubüberfälle«, erklärt Beasley. »Wer immer sie auch beging, hatte keine allzu großen Probleme damit, den Abzug zu betätigen. Normalerweise wird die Waffe bei bewaffneten Raubüberfällen nur als Drohmittel benutzt. Doch dieser Typ war anders. Und er schoss immer aus nächster Nähe. Gab einen einzigen Schuss in den Kopf ab. Ich hatte nicht den leisesten Zweifel, dass es sich um einen Psychopathen handelte. Der Typ war eiskalt. Faszinierend rücksichtslos. Aber irgendetwas passte nicht ganz ins Bild. Etwas an ihm beunruhigte mich.

Nach einem der Morde – der sich dann als sein letzter herausstellte, weil wir ihn kurz danach schnappten – hatte er die Jacke seines Opfers mitgenommen. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Wenn jemand ein Kleidungsstück von einem Tatort mitnimmt, bedeutet das normalerweise entweder, dass Sexualität im Spiel ist oder irgendeine andere Fantasie ausgelebt wird. Wir sprechen dann von einem Trophäenmord. Doch keins dieser beiden Szenarien passte zum Profil dieses Typen.166 Er war zu – ich weiß nicht – funktionell. So durch und durch geschäftsmäßig, wenn Sie wissen, was ich meine.

Nach der Festnahme haben wir ihn dann gefragt, warum er die Jacke des Typen mitgenommen hatte. Und wissen Sie, was er geantwortet hat? ›Ach, die? Das war aus einer Laune heraus. Auf dem Weg zur Tür hab ich den Kerl angesehen, der zusammengesunken über dem Ladentisch hing, und plötzlich gedacht: Hm, die Jacke passt irgendwie zu meinem Hemd. Also, was soll’s? Der Typ ist tot. Er braucht sie nicht mehr. Da hab ich sie genommen. Hab sie zufällig abends, als ich in eine Bar ging, getragen. Hatte dann Sex. Man könnte sagen, es ist meine Glücksjacke. Pech für ihn. Aber Glück für mich.‹«

Wenn man Geschichten wie diese hört, kann man sich kaum vorstellen, dass Psychopathen jemals auch nur von Mitgefühl gehört, geschweige denn, es empfunden haben. Doch so einfach ist die Sache nicht. Mem Mahmut hat uns z. B. gezeigt, dass Psychopathen unter gewissen Umständen tatsächlich empathischer sind als der Rest von uns. Oder auf jeden Fall hilfsbereiter. Die Studie von Shirley Fecteau und ihren Kollegen hat deutlich gemacht, dass bei Psychopathen mehr in den Spiegelneuronensystemen los zu sein scheint als bei Nicht-Psychopathen, vor allem was die Neuronen in den somatosensorischen Arealen des Gehirns angeht – diejenigen, die es uns ermöglichen, uns mit anderen zu identifizieren, wenn sie körperliche Schmerzen erleiden.

Die Frage, ob einige Psychopathen tatsächlich mehr Mitgefühl empfinden als andere, es besser ein- und ausschalten oder es einfach besser vortäuschen können, lässt sich derzeit nicht beantworten. Aber es ist eine faszinierende Frage, die genau den Kern dessen trifft, was wir über die Psychopathen herausfinden wollen: ihre wahre Identität. Und eine, die zweifellos noch lange heiß diskutiert werden wird.

Im Zusammenhang mit genau diesem Thema frage ich Beasley nach Serienmördern. Wo liegen sie seiner Erfahrung nach auf der Empathieskala? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Antwort bereits kenne. Doch wie sich herausstellt, hat Beasley eine Überraschung für mich parat.

»Wissen Sie, diese Vorstellung, dass Serienkiller kein Mitgefühl haben, ist ein bisschen irreführend«, sagt er. »Natürlich hat man die Mörder à la Henry Lee Lucas, die sagen, jemanden zu töten sei nichts anderes, als eine Wanze zu zerquetschen.[39] Und für diese funktionelle Spezies von Serienmördern, für die Mord Mittel zum Zweck ist und die nur auf schnell verdientes Geld aus sind, mag der Mangel an Mitgefühl durchaus nützlich sein und dazu beitragen, dass sie so schwer zu fassen sind. Tote erzählen keine Geschichten, stimmt’s?

Doch bei einer anderen Kategorie von Serienmördern, den Sadisten, für die der Mord einen Selbstzweck darstellt, dient Empathie, ja sogar eine verstärkte Empathie, zwei wichtigen Zwecken.167

Nehmen Sie Ted Bundy zum Beispiel. Bundy umgarnte seine Opfer, bei denen es sich ausnahmslos um Collegestudentinnen handelte, indem er vorgab, auf die eine oder andere Weise behindert zu sein. Einen Arm in der Schlinge, Krücken und dergleichen. Bundy wusste, zumindest rational, auf welchen Knopf er drücken musste, um ihre Hilfe zu erhalten: um ihr Vertrauen zu gewinnen. Wenn er das nicht gewusst hätte, wenn er nicht fähig gewesen wäre, »sich in ihre Lage zu versetzen«, hätte er sie dann tatsächlich so effektiv hereinlegen können?

Ich würde sagen, nein – der sadistische Serienmörder braucht ein Mindestmaß an kognitiver Empathie, an ›Theory of Mind‹.168

Andererseits muss aber auch ein gewisser Grad an emotionaler Empathie vorhanden sein. Denn wie sonst könnte man es genießen, seine Opfer leiden zu sehen? Es genießen, sie zu schlagen, zu quälen und so weiter? Die Antwort ist ganz einfach: Man würde es nicht genießen.

Die Quintessenz ist, so seltsam das auch scheinen mag, also die: Sadistische Serienmörder fühlen den Schmerz ihrer Opfer auf dieselbe Weise, wie Sie oder ich ihn fühlen würden. Sie spüren ihn kognitiv und objektiv. Und sie spüren ihn auch emotional und subjektiv. Der Unterschied zwischen ihnen und uns besteht jedoch darin, dass für sie dieser Schmerz zum eigenen, subjektiven Vergnügen wird.

Je mehr Empathie sie empfinden, desto größer wird ihr Vergnügen, könnte man wohl sagen. Was ziemlich krank ist, wenn man darüber nachdenkt.«

Das ist es in der Tat. Doch als ich dasitze und Beasley zuhöre, fange ich an, Verbindungen zu erkennen. Mit einem Mal ergibt alles einen Sinn.

Greg Morant, einer der skrupellosesten Betrüger der Welt und nachweislich ein Psychopath, strotzte nur so vor Empathie. Und genau das machte ihn so gut, so gnadenlos geschickt darin, die psychischen Druckpunkte seiner Opfer zu lokalisieren und sich darauf zu konzentrieren.

Die Spiegelneuronen-Studie von Shirley Fecteau, in der die Psychopathen mehr Mitgefühl zeigten als die Nicht-Psychopathen. In dem Video, das Fecteau den Probanden zeigte, ging es um körperlichen Schmerz: eine Nadel, die in eine Hand gebohrt wurde.

Und natürlich Mem Mahmuts Experiment zur Hilfsbereitschaft. Angesichts der Tatsache, dass die Psychopathen bei der Variante mit dem »gebrochenen Arm« mehr Mitgefühl zeigten als die Nicht-Psychopathen, hat Mahmut möglicherweise die Stirn gerunzelt.

James Beasley hingegen überrascht das nicht.

»Genau, wie ich es vorhergesagt hätte«, meint er ohne zu zögern. »Obwohl ich vermute«, er hält kurz inne und wägt die Möglichkeiten ab, »obwohl ich vermute, dass es davon abhängt, welche Art von Psychopathen er getestet hat.«

Beasley erzählt mir von einer Studie, die Alfred Heilbrun, ein Psychologe der Emory University, in den 1980er-Jahren durchgeführt hatte.169 Heilbrun analysierte die Persönlichkeitsstruktur von über 150 Straftätern und unterschied auf der Basis dieser Analyse zwischen zwei völlig unterschiedlichen Psychopathentypen: dem, der (wie Henry Lee Lucas) eine schlechte Impulskontrolle, einen niedrigen IQ und wenig Mitgefühl hatte, und dem, den eine bessere Impulskontrolle, ein hoher IQ, eine sadistische Motivation und ein erhöhtes Mitgefühl kennzeichnete (einem Psychopathem also vom Schlag eines Ted Bundy oder, wenn Sie so wollen, eines Hannibal Lecter).

Hinter den Daten verbarg sich eine schaurige Wahrheit: Zu der Gruppe, die am meisten Mitgefühl zeigte, gehörten Heilbruns Taxonomie entsprechend Psychopathen mit einem hohen IQ und einer Geschichte extremer Gewalt, bei der es sich vorrangig um Vergewaltigungen handelte: einen Akt, der gelegentlich eine stellvertretende, sadistische Komponente mit einschließt. Gewaltakte, bei denen anderen Schmerz und Leid zugefügt werden, werden häufiger vorsätzlich als aus einem Impuls heraus begangen, wie Heilbrun aufzeigte. Und es ist außerdem Mitgefühl nötig und das Bewusstsein des Täters für den Schmerz, den sein Opfer empfindet, um erregt zu werden und die anschließende Befriedigung der sadistischen Ziele zu erreichen.

Anscheinend sind nicht alle Psychopathen farbenblind. Einige sehen die Stoppschilder auf genau dieselbe Weise wie der Rest von uns. Sie entscheiden sich eben einfach nur, bei Rot über die Ampel zu fahren.

Die Maske hinter dem Gesicht

Die Tatsache, dass zumindest ein Teil der Psychopathen Mitgefühl empfindet und vielleicht sogar in höherem Maß als wir Übrigen, könnte durchaus einiges dazu beitragen, das Geheimnis aufzuklären, wieso es den Psychopathen in Angela Books Studie, in der es um das Erkennen von Schwachpunkten ging, besser gelang als den Nicht-Psychopathen, die Schwächen traumatisierter Angriffsopfer an deren Haltung und Gang zu erkennen.

Sollten Sie jedoch glauben, dass ausschließlich Psychopathen dazu in der Lage sind, kaum wahrnehmbare Hinweise auf tiefe Emotionen und unverarbeitete, verdrängte Gefühle zu entdecken, dann irren Sie sich. Paul Ekman von der University of California, Berkeley, berichtet, dass zwei tibetische Mönche mit großer Meditationserfahrung Richter, Polizisten, Psychiater, Zollbeamte und sogar Geheimagenten bei einer Gesichtserkennungsaufgabe übertrafen, die jeden, der sich an ihr versuchte (und es waren über 5000 gewesen), in Verlegenheit gebracht hatte.170

Die Aufgabe besteht aus zwei Teilen. Zuerst erscheinen auf einem Computerbildschirm Bilder von Gesichtern, die eine der sechs Grundemotionen (Wut, Trauer, Freude, Furcht, Abscheu und Überraschung) zeigen. Die Bilder werden lange genug eingeblendet, um vom Gehirn verarbeitet werden zu können – aber nicht so lange, dass die Probanden bewusst berichten könnten, was sie sehen. Im zweiten Teil der Aufgabe müssen die Probanden bei einer »Gegenüberstellung« mit sechs Personen dasjenige Gesicht erkennen, das vorher auf dem Bildschirm aufgeblinkt war.

Normalerweise ist die Trefferrate sehr gering. So kommen die Probanden bei sechs Versuchen im Durchschnitt auf einen Treffer.

Bei den Mönchen hingegen lag die Rate bei drei oder vier Treffern.

Ihr Geheimnis, so vermutet Ekman, könnte eine größere, fast übernatürliche Fähigkeit sein, Mikro-Ausdrücke zu lesen: jene winzigen, für eine Millisekunde sichtbaren Emotionen, die über unser Gesicht huschen, bevor unser Bewusstsein Zeit hat, die Löschtaste zu drücken und das Bild zu zeigen, das wir präsentieren möchten.

Trifft dies zu, dann haben sie diese Fähigkeit mit Psychopathen gemein.

Sabrina Demetrioff von der University of British Columbia hat vor Kurzem bei Menschen, die eine hohe Punktzahl auf der Self-Report Psychopathy Scale von Hare erzielt hatten, genau diese Fähigkeiten entdeckt – und zwar vor allem in Bezug auf Mikro-Ausdrücke, die Furcht und Trauer erkennen lassen.171

Noch faszinierender ist, was geschah, als Ekman einen der von ihm getesteten Mönche mit in das von seinem Kollegen Robert Levenson geleitete Psychophysiologielabor der University of California, Berkeley, mitnahm, um seine »Geistesgegenwart« zu testen. Dort schlossen die Forscher den Mönch an Geräte an, die schon kleinste Schwankungen der autonomen Funktionen registrieren – Muskelkontraktion, Pulsfrequenz, Transpiration und Hauttemperatur –, und erklärten ihm, dass er innerhalb der nächsten fünf Minuten das Geräusch einer plötzlichen lauten Explosion hören würde (von einer Lautstärke, als würde man nur wenige Zentimeter vom Ohr entfernt ein Gewehr abfeuern: das Maximum dessen, was das menschliche Gehör tolerieren kann).

Dann wies man den vorgewarnten Mönch an, die unausweichliche »Schreckreaktion« so gut wie möglich zu unterdrücken: und zwar so, dass sie, sofern sich dies überhaupt bewerkstelligen ließ, nicht mehr zu erkennen sei.

Natürlich erwarteten Ekman und Levenson kein Wunder. Von den unzähligen Probanden, die sie bereits in ihrem Labor getestet hatten, war es keinem einzigen gelungen, so zu reagieren. Nicht einmal Scharfschützen der Polizei. Überhaupt nicht zu reagieren war einfach unmöglich. Die Monitore fingen immer irgendetwas ein.

Aber sie hatten noch nie einen tibetischen Meditationsexperten getestet. Und zu ihrem großen Erstaunen fanden sie endlich ihren Meister. Allen Gesetzen der menschlichen Physiologie zum Trotz zeigte der Mönch nicht die geringste Reaktion auf die Explosion. Er zuckte nicht zusammen. Er tat gar nichts.

Der Schuss fiel ... und der Mönch saß einfach nur da. So etwas hatten Ekman und Levenson in all den Jahren noch nicht erlebt.

»Wenn er den Versuch macht, die Schreckreaktion zu unterdrücken, verschwindet sie fast«, sagte Ekman anschließend. »Das ist vorher noch keinem anderen unserer Probanden gelungen. Und auch keinem der Probanden anderer Forscher. Es ist eine spektakuläre Leistung. Wir wissen nicht, wie dies anatomisch möglich ist.«

Der Mönch selbst, der im Augenblick der Explosion eine als »Open Presence«-Meditation bekannte Technik angewendet hatte, erklärt die Sache so: »In diesem Zustand habe ich nicht aktiv versucht, die Schreckreaktion zu unterdrücken. Aber die Detonation wirkte schwächer, so als würde ich sie aus der Ferne hören ... In einem abgelenkten Zustand bringt die Explosion einen plötzlich zurück in die Gegenwart, sodass man überrascht hochschreckt. Doch während der »Open Presence«-Meditation ruht man im gegenwärtigen Moment. Und der Knall ist nichts weiter als eine kleine Störung, so als würde ein Vogel vorüberfliegen.«

Ich frage mich, ob sie einen Hörtest mit ihm gemacht haben.

Autobahnmorde

Die Forschungen von Paul Ekman, Robert Levenson und dem an früherer Stelle dieses Kapitels erwähnten Neurowissenschaftler Richard Davidson bestätigen die Ansicht, dass die Kultivierung und Aufrechterhaltung eines entspannten Geisteszustands uns nicht nur helfen, besser mit dem Stress des modernen Lebens umzugehen, sondern auch, die Stressoren besser wahrzunehmen. Natürlich werden nur wenige von uns je in die spirituellen Sphären vordringen, in denen tibetische Mönche zu Hause sind. Doch für die meisten von uns hat es sich schon das eine oder andere Mal ausgezahlt, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Psychopathen bilden allem Anschein nach jedoch die Ausnahme von der Regel, denn wie ihre Leistung bei der Aufgabe mit den moralischen Dilemmata gezeigt hat, brauchen sie im Unterschied zu den buddhistischen Mönchen nicht zu meditieren, um innere Ruhe zu gewinnen – sie besitzen diese Fähigkeit wohl von Natur aus. Eine solche Schlussfolgerung stützen nicht nur ihre Ergebnisse bei kognitiven Aufgaben, in denen es um die Entscheidungsfindung geht. Weitere Beweise für dieses angeborene Talent, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, liefern grundlegende Studien der emotionalen Reaktivität.

So verglich z. B. Chris Patrick von der Florida State University die Reaktionen von Psychopathen und Nicht-Psychopathen, während diese eine Reihe ekelerregender bzw. erotischer Bilder betrachteten.172 Dabei zeigte sich, dass die Psychopathen bei allen physiologischen Messungen – Blutdruck, Schweißproduktion, Herzfrequenz und Blinzelrate – eine bedeutend geringere Erregung zeigten als die normalen Mitglieder der Bevölkerung. Oder im Fachjargon ausgedrückt: Sie hatten eine abgeschwächte emotionale Schreckreaktion.

Von größter Bedeutung, so schrieb der buddhistische Lehrer Atisha im 11. Jahrhundert, ist die Selbstbeherrschung, die größte Magie das Umwandeln der Leidenschaften.173 Und bis zu einem gewissen Grad scheinen sich Psychopathen uns gegenüber einen Vorsprung verschafft zu haben.

Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Die Aussage, der Psychopath sei uns »einen Schritt voraus«, trifft zuweilen auch im wörtlichen Sinne zu – etwa dann, wenn es darum geht, wie wir auf emotionale Stimuli reagieren, oder darum, von A nach B zu gelangen.

Wobei diese ständige Wanderschaft genauso anstrengend sein kann wie die Askese.

Der flüchtige, rastlose Lebensstil, ein grundlegendes Merkmal der psychopathischen Persönlichkeit, spielt so wie die Umwandlung der Leidenschaften eine wichtige Rolle in alten Überlieferungen von spiritueller Erleuchtung. Zu Lebzeiten Atishas z. B. galt der Shramana oder Wandermönch als die Verkörperung des spirituellen Archetypus – und das shramanische Ideal der Entsagung und des Verzichts, der Einsamkeit und inneren Einkehr glich dem Pfad zur Erleuchtung, dem der Buddha selbst folgte.

Heutzutage gehört der Shramana natürlich der Vergangenheit an: ein Urgeist, der sich in den gespenstischen sternenübersäten Wüsteneien herumtreibt. Doch in den Schatten von neonbeleuchteten Bars, Motels und Casinos treffen wir noch immer den Psychopathen an, der so wie seine mönchischen Ahnen eine nomadische Existenz führt.

Nehmen wir die Serienmörder. Laut jüngsten Schätzungen des FBI sind in den USA zu jedem beliebigen Zeitpunkt 35 bis 50 Serienmörder aktiv.174 Das sind verdammt viele. Doch wenn man sich ein wenig intensiver damit beschäftigt, warum es so viele sind, fragt man sich schon bald, ob es nicht in Wirklichkeit mehr sein müssten.

Das US Interstate-Highway-System hat zwei Gesichter. Am Tag sind die Rastplätze gut besucht und es herrscht eine gesellige, familiäre Atmosphäre. Doch sobald es dunkel wird, kann die Stimmung schnell umschlagen – und viele dieser Rastplätze werden dann von Drogenhändlern und Prostituierten auf der Suche nach leichter Beute frequentiert: Fernfahrern und anderen Wanderarbeitern.

Häufig werden diese Frauen von ihren Familien nicht vermisst und liegen wochen-, ja manchmal jahrelang an Rastplätzen oder auf unerschlossenem Gelände herum, oft Hunderte von Meilen von dem Ort entfernt, an dem sie ursprünglich in einen Wagen gestiegen sind. Vor Kurzem hat die Polizei die fünf bis zehn Jahre alten sterblichen Überreste von einem der Opfer des Long-Island-Serienmörders gefunden, der zur Zeit der Abfassung dieses Buches mit zehn Morden in einem Zeitraum von fünfzehn Jahren in Verbindung gebracht wurde.

Wie vielen Menschen Henry Lee Lucas tatsächlich das Leben genommen hat, werden wir nie wissen.

Die Weite des Landes, der Mangel an Zeugen, die Tatsache, dass jeder Staat sein eigenes Rechtssystem hat und dass Opfer und Täter sich oft einfach nur »auf der Durchreise befinden«, lassen die Sache für die Ermittlungsbehörden zu einem logistischen, statistischen Alptraum werden.

Ich frage einen FBI-Spezialagenten, ob Psychopathen seiner Meinung nach für bestimmte Berufe besonders geeignet sind.

Er schüttelt den Kopf.

»Na ja, sie geben definitiv gute Lastwagenfahrer ab«, meint er schmunzelnd. »Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ein Lastwagen hier in den USA wahrscheinlich der wichtigste Ausrüstungsgegenstand für einen Serienmörder ist. Er hilft ihm, seine Arbeit zu erledigen, und ist gleichzeitig ein Fluchtfahrzeug.«

Der betreffende Agent gehört zu einem FBI-Team, das für die Highway Serial Killings Initiative verantwortlich ist, ein Projekt, das den Datenfluss innerhalb Amerikas komplexem Mosaik autonomer Gerichtsbarkeiten erleichtern und das öffentliche Bewusstsein für die Morde erhöhen will.

Die Initiative wurde beinahe zufällig ins Leben gerufen. 2004 entdeckte ein Analyst des Oklahoma State Bureau of Investigation ein Muster. Entlang dem Interstate 40, der durch Oklahoma, Texas, Arkansas und Mississippi führt, waren in regelmäßigen Abständen die Leichen von Frauen gefunden worden. Daraufhin überprüften Analysten, die am Violent Criminal Apprehension Program (ViCAP) arbeiteten – einem nationalen Programm, das Daten zu Morden, sexuellen Übergriffen, Vermissten und nicht identifizierten menschlichen Überresten erfasst –, ihre Datenbank, um zu sehen, ob andernorts ähnliche Muster von Highway-Morden existierten.

Das war tatsächlich der Fall.

Bislang ist man bei den Ermittlungen bei über 500 Mordopfern entlang oder in der Nähe von Highways angelangt und auf rund 200 potenzielle Verdächtige gestoßen.

»Psychopathen sind Nachtgestalten. Sie überleben«, sagt mir der Agent, hinter dem eine mit Zeitachsen, Knotenpunkten und mörderischen dunkelroten Kurven übersäte Karte der USA an der Wand hängt, »indem sie umherziehen. Sie haben nicht dasselbe Bedürfnis nach engen Beziehungen wie normale Menschen. Und so sind sie ständig unterwegs, sodass die Chance, ihren Opfern nochmal über den Weg zu laufen, gering ist.

Aber sie können auch ihren Charme spielen lassen. Was es ihnen zumindest kurz- oder mittelfristig ermöglicht, lange genug an einem Ort zu bleiben, um Argwohn auszuräumen – und Beziehungen zu ihren Opfern zu knüpfen. Dieses außergewöhnliche Charisma – das in manchen Fällen ans Übernatürliche grenzt: Obwohl du weißt, dass sie eiskalt sind und dich auf der Stelle umbringen würden, kannst du manchmal nicht anders, als sie zu mögen – fungiert als eine Art psychologischer Deckmantel, der ihre wahren Absichten verhüllt.

Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass man im Allgemeinen mehr Psychopathen in städtischen als in ländlichen Gebieten findet. In einer Stadt ist es leicht, anonym zu bleiben. Aber versuchen Sie mal, in einer landwirtschaftlichen Gemeinde oder einer Bergbaugemeinde mit der Menge zu verschmelzen. Das dürfte schwierig sein.

Leider sind die Wörter ›Psychopath‹ und ›Herumtreiber‹ fast austauschbar. Und das macht den Strafverfolgungsbehörden große Kopfschmerzen. Denn genau das macht unseren Job manchmal so verdammt schwierig.«

Was die Motte uns lehrt

Peter Jonason, der Vertreter der »James Bond«-Psychologie, hat folgende Theorie zu Psychopathen: Andere auszubeuten ist ein hoch riskantes Unterfangen, sagt er. Das oft scheitert. Die Menschen nehmen sich vor Halsabschneidern und Ganoven nicht nur in Acht, sie reagieren normalerweise auch negativ auf sie: mit rechtmäßigen oder auch unrechtmäßigen Mitteln. Wenn man vorhat, andere zu betrügen, fällt es einem leichter, mit Ablehnung umzugehen, so Jonason, wenn man extrovertiert und charmant ist und ein hohes Selbstwertgefühl hat. Und auch leichter, weiterzuziehen.

Bond war natürlich immer unterwegs. Bei einem Spion gehört das einfach dazu. Dasselbe gilt für den Autobahn-Serienmörder oder für die Wandermönche früherer Zeiten. Doch obwohl diese drei ganz unterschiedliche Gründe für ihre Reisen haben und ganz unterschiedliche Positionen auf dem psychopathischen Spektrum einnehmen, werden sie doch von einem gemeinsamen metaphysischen Plan geleitet – der unaufhörlichen Suche nach immer neuen und intensiveren Erfahrungen: sei es der Kampf auf Leben und Tod mit einem geistesgestörten Meisterverbrecher, die unerklärliche toxische Macht, einem anderen das Leben zu nehmen, oder die transzendentale Reinheit ewiger Wanderschaft.

Diese Offenheit für Erfahrung ist für Psychopathen und Heilige kennzeichnend – und sie stellt, wie Sie sich erinnern werden, einen integralen Bestandteil der Achtsamkeitsmeditation dar. Doch sie ist nur eine von vielen Eigenschaften, die diese scheinbaren Gegenspieler gemein haben (siehe Abb. 7.2). Nicht alle psychopathischen Merkmale sind spirituelle Merkmale und umgekehrt. Einige überschneiden sich jedoch. Und Offenheit für Erfahrung ist vielleicht die grundlegendste Gemeinsamkeit.

Hunter S. Thompson würde dem sicherlich zustimmen. Und schließlich ist Offenheit für Erfahrung ja auch das einzige Merkmal, mit dem wir geboren werden.

Abb. 7.2. Die Beziehung zwischen psychopathischen und spirituellen Merkmalen

Nach meinem Besuch beim FBI in Quantico fahre ich weiter nach Florida, um Urlaub zu machen. Als ich mir an einem wolkenlosen Sonntagmorgen die letzten Stunden vor dem Rückflug nach Hause im Stadtzentrum von Miami vertreibe, stoße ich in den calles von Little Havana zufällig auf einen Flohmarkt. Auf einem Tisch mit Krimskrams liegt neben einem Stapel Puzzle-Spiele ein Exemplar von ›Gestatten Archibald. Intime Geständnisse‹, dessen mitternachtsblauer Schutzumschlag von der Sonne und dem Salz des Meeres zu einem tropischen Türkis verblasst ist.

In diesem Buch des berühmten New Yorker Kolumnisten Don Marquis aus dem Jahr 1927 sind die Verse des komischen Titelhelden Archy – eines Kakerlaks mit einer merkwürdigen Vorliebe für Dichtung – und seine verrückten Abenteuer mit seiner besten Freundin Mehitabel festgehalten, einer reinkarnierten streunenden Katze, die behauptet, in einem früheren Leben Cleopatra gewesen zu sein.

Ich blättere das Buch durch. Und ziehe ein paar Dollar aus der Tasche. Das ist was für den Rückflug, denke ich. Am Abend stoße ich 12 000 Meter über dem Nordatlantik auf das folgende Gedicht von Archy.

Es ist ein Gedicht über Motten.175 Aber es ist auch ein Gedicht über Psychopathen.

Ich lasse es kopieren. Und stecke es in einen Rahmen. Und nun hängt es über meinem Schreibtisch: eine entomologische Erinnerung an die Horizonte der Existenz.

Und die brutale, unter einem schlechten Stern stehende Weisheit derer, die sich dorthin vorwagen.

Mottenphilosophie

gestern abend habe ich mit einer

motte gesprochen

sie versuchte andauernd

in eine elektrische Glühbirne

hineinzukommen

und sich an den glühfäden

zu braten

warum macht ihr

motten das eigentlich

fragte ich

gehört das etwa mit zu

eurem leben oder so

wenn das jetzt statt

einer elektrischen birne

eine offene kerze gewesen wäre

würdest du jetzt nur noch

ein häufchen asche sein

habt ihr denn gar keinen grips

massenhaft antwortete sie

aber manchmal haben wir davon

die nase voll

unser alltag

wird langweilig

und wir sehnen uns nach aufregung

und schönheit

feuer ist etwas schönes

und wir wissen daß es uns tötet wenn

wir ihm zu nahe kommen

aber was macht das schon

besser man ist einen augenblick

lang glücklich

und wird von der schönheit verschlungen

als daß man ein langes leben

voller langeweile hat

deshalb legen wir unser

ganzes selbst in diesen einen

augenblick und vergehen

dazu ist das leben doch da

und bevor ich sie noch zu einer

anderen philosophie überreden konnte

flatterte sie davon und

stürzte sich voller wohlgefallen

auf ein brennendes feuerzeug

ich selbst bin gar nicht ihrer meinung

ich würde lieber halb so glücklich

aber zweimal so lange leben

doch gleichzeitig wünsche ich

es gäbe etwas wonach ich mich mit derselben

leidenschaft sehnen könnte

mit der sie aufs

verschmoren bedacht war

°

powered by www.boox.to

°