3 Carpe Noctem

Ich hab’ gesäugt und weiß,

Wie süß, das Kind zu lieben, das ich tränke;

Ich hätt’, indem es mir entgegenlächelte,

Die Brust gerissen aus den weichen Kiefern

Und ihm den Kopf geschmettert an die Wand,

Hätt’ ich’s geschworen, wie du dieses schwurst.

Lady Macbeth (als sie hört, dass ihr Mann

den Plan verwirft, König Duncan zu ermorden);

(Shakespeares dramatische Werke, übersetzt von Wilhelm

von Schlegel und Ludwig Tieck, Sechster Band,

Leipzig und Wien o. J., 1. Akt, 7. Szene, S. 161 f.)

Die Wahl zwischen Pest und Cholera

Am 13. März 1841 stach in Liverpool die »William Brown« Richtung Philadelphia in See. Nach fünfwöchiger Reise rammte das Schiff am Abend des 19. April 250 Meilen vor der Küste Neufundlands einen Eisberg und begann zu sinken. Mehr als dreißig Passagiere und Crewmitglieder, die noch ihre Nachtkleidung trugen, zwängten sich in ein Langboot, das für nur sieben Menschen gebaut war. Da ein Sturm heraufzog und bereits ein eisiger Atlantikregen eingesetzt hatte, wurde dem ersten Offizier Francis Rhodes bald klar, dass das Langboot leichter gemacht werden müsste, wenn irgendjemand die Chance haben sollte, zu überleben. Derselbe Gedanke war auch dem Kapitän, George L. Harris, gekommen, der sich mit einer Handvoll anderer in ein Beiboot gerettet hatte. Doch er betete darum, dass ihnen das erspart bliebe. »Ich weiß, was Sie tun werden müssen«, gestand er Rhodes. »Aber behalten Sie es für sich. Betrachten Sie es als letzten Ausweg.« Am folgenden Morgen segelte er nach Nova Scotia und überließ das unglückselige sinkende Langboot seinem Schicksal.

Im Verlauf des 20. April verschlechterten sich die Bedingungen und die Wellen türmten sich immer höher auf. Das Boot schlug leck und füllte sich trotz verzweifelten Ausschöpfens zunehmend mit Wasser. Die Situation war hoffnungslos. Und so wurde am Abend des 20. April um 22 Uhr eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Man würde einige Menschenleben opfern müssen. Das sei den Betroffenen gegenüber nicht unfair, argumentierte Rhodes, weil sie ohnehin umgekommen wären. Unternehme er hingegen nichts, wäre er verantwortlich für den Tod derer, die er hätte retten können.

Wie nicht anders zu erwarten, waren nicht alle Anwesenden mit dieser Schlussfolgerung einverstanden. Die Abweichler sahen die Sache so: Wenn man nichts unternahm und als Folge davon alle ertranken, war niemand für irgendjemandes Tod verantwortlich. Würde Rhodes jedoch einige von ihnen auf Kosten auch nur eines Menschen retten, könne er das nur tun, indem er diesem vorsätzlich das Leben nahm. Damit würde er sein Leben als Mörder beschließen und vermutlich alle anderen ihr Leben auch. Das wäre bei Weitem das größere Übel.

Rhodes ließ sich von diesen Einwänden nicht umstimmen. Er konterte, ihre einzige Hoffnung zu überleben, abgesehen von der Herkulesaufgabe das Boot zu rudern, damit sie sich über Wasser hielten, bestehe darin, dass etwas oder jemand dran glauben müsse.

»Möge Gott mir beistehen! An die Arbeit, Männer«, rief Rhodes den Deckarbeitern zu, als er und der Gefreite zur See Alexander Holmes sich an das grausige Geschäft machten, Menschen in den tosenden, tiefschwarzen Nordatlantik zu stoßen. Die anderen Seeleute sahen zunächst tatenlos zu, sodass Rhodes sie ein zweites Mal ermahnen musste:

»Macht euch an die Arbeit, Männer, oder wir kommen alle um!«

Die Zahl der Toten stieg. Vierzehn männliche Passagiere wurden geopfert, einschließlich zweier, die sich versteckt hatten. Übrig blieben nur zwei verheiratete Männer und ein Junge sowie die Frauen, mit zwei Ausnahmen: den Schwestern eines Mannes, der über Bord gegangen war und die sich freiwillig dazu entschieden hatten, ihm zu folgen.

Irgendwann nahte Rettung. Die Überlebenden wurden von einem Fischdampfer aufgenommen, der nach Le Havre unterwegs war. Und als sie schließlich in Philadelphia ankamen, reichten sie Klage beim Bezirksstaatsanwalt ein. Am 13. April 1842, fast auf den Tag ein Jahr, nachdem er den eisigen Atlantik überlistet hatte, musste sich der Gefreite zur See Alexander Holmes wegen Mordes vor Gericht verantworten. Er war das einzige Crewmitglied, das man in Philadelphia auftreiben konnte. Und der Einzige, der je für sein Handeln angeklagt werden sollte.

Frage: Wenn Sie zu den Geschworenen gehört hätten, wie hätten Sie diesen Fall beurteilt?

Bevor Sie antworten, möchte ich Ihnen gern noch sagen, warum ich danach frage. Vor ein paar Jahren konfrontierte ich eine Gruppe von Studenten, von denen die eine Hälfte hohe Punktwerte beim PPI erzielt hatte, die andere Hälfte niedrige, mit diesem Dilemma. Jeder der Studenten hatte drei Minuten Zeit, über das Problem nachzudenken, und musste dann in einem versiegelten Umschlag sein Urteil abgeben. Ich wollte wissen, ob die Unterschiede bei den PPI-Werten Einfluss auf ihre Entscheidung haben würden.

Ich brauchte nicht lange, um es herauszufinden.

Von den zwanzig Probanden, die beim PPI eine niedrige Punktzahl erreicht hatten, kam nur einer innerhalb der drei Minuten zu einem Urteil. Die anderen überlegten noch. Bei den zwanzig Probanden am anderen Ende der Skala lief die Sache jedoch völlig anders. Ohne Ausnahme waren sie zu einer Entscheidung gelangt. Und alle zum selben Ergebnis. Holmes war unschuldig.

Querdenken

Wenn es Ihnen schwerfällt, sich in diesem ethischen Spiegelkabinett zurechtzufinden, ist das kein Grund zur Panik. Die gute Nachricht ist, dass Sie offensichtlich kein Psychopath sind. Tatsächlich brauchten die Geschworenen am 23. April 1842, zehn Tage nach Eröffnung des Prozesses, sechzehn Stunden, um ein Urteil zu fällen – fast so lange wie Holmes im Wasser verbracht hatte. Holmes mochte sich vielleicht schuldig gemacht haben – des Totschlags, nicht des Mordes –, doch unter solch extremem psychischem Druck, dass richtig und falsch moralisch nicht mehr zu unterscheiden gewesen seien. Der Richter verurteilte Holmes symbolisch zu sechs Monaten Haft. Und einer Geldstrafe von 20 Dollar.[14]

Betrachten Sie demgegenüber folgenden Fall, von dem 2007 der ›Daily Telegraph‹ berichtete:

Zwei Police Community Support Officer (PCSOs, Nachbarschaftspolizisten) unternahmen nichts, um einen Zehnjährigen vor dem Ertrinken zu bewahren, weil sie nicht dazu »ausgebildet« waren, wie in einer solchen Situation zu verfahren sei, erklärte heute ein hochrangiger Polizeibeamter.52 Die [Polizisten] standen am Rand eines idyllischen Teiches in Wigan, als Jordon Lyon bei dem Versuch, seine achtjährige Stiefschwester zu retten, in Schwierigkeiten geriet. Zwei Fischer, beide in den Sechzigern, sprangen in den Teich und schafften es, das Mädchen zu retten, doch die Polizisten, die kurz danach eintrafen, unternahmen keinen Rettungsversuch, sondern beschlossen, bis zur Ankunft ausgebildeter Polizeibeamter zu warten. Bei der heutigen gerichtlichen Untersuchung der Todesursache verlangten die verzweifelten Eltern des Jungen zu wissen, warum nicht mehr Anstrengungen zur Rettung ihres Sohnes unternommen worden seien. [Sein] Stiefvater sagte: »... Man muss nicht dazu ausgebildet worden sein, einem ertrinkenden Kind hinterherzuspringen.«

Auf den ersten Blick haben dieser Fall und der des Gefreiten zur See Alexander Holmes wenig gemeinsam. De facto scheinen sie diametral unterschiedlich zu sein. Im einen geht es um einen außergewöhnlichen Widerwillen dagegen, Leben zu erhalten, im anderen um eine merkwürdige Ambivalenz gegenüber der Rettung von Leben. Wenn man genauer hinsieht, entdeckt man aber verblüffende Ähnlichkeiten. Bei beiden Szenarien besteht das Problem darin, dass Regeln gebrochen werden. In dem Fall Jordon Lyon waren die Polizisten durch einen Verhaltenskodex gelähmt: die alles beherrschende Forderung, sich der »Parteilinie« unterzuordnen. Man hatte sie dressiert. Man hatte es ihnen abtrainiert, den eigenen Instinkten zu folgen, und ihnen eingebläut, alles zu meiden, wofür sie nicht ausgebildet worden waren. Im Fall der »William-Brown«-Tragödie waren die »Regeln«, um die es ging, noch tiefer verankert, sie waren funktionaler und »ethisch hygienischer«. Und dennoch waren sie, so könnte man argumentieren – was einige auch vehement taten –, den Erfordernissen des Augenblicks nicht weniger abträglich. Die Seeleute saßen sozusagen im selben Boot wie die Polizisten. Konfrontiert mit der Frage von Leben und Tod mussten sie handeln, schnell, entschlossen, ohne Rücksicht auf die Folgen ihres Tuns. Einigen gelang dies besser als anderen.

Diese beiden Geschichten sind eine Herausforderung für die existenziellen Komfortzonen. Hinter all ihrer Tragik ist aber auch ein ziemlich seltsames Paradox verborgen. Wenn es überhaupt evolutionäre Gewissheiten gibt, dann die Tatsache, dass Konformität von Natur aus in unserem Gehirn angelegt ist. Wenn ein Herdentier von einem Raubtier bedroht wird, was tut es dann? Es rückt näher an die Gruppe heran. Nimmt die individuelle Salienz, die Auffälligkeit, ab, hebt man sich nicht mehr von der Gruppe ab, dann erhöht sich die Überlebenschance. Dies trifft auf den Menschen genauso zu wie auf andere Spezies. Hinter unseren hochleistungsfähigen Gehirnen bilden sich alte darwinistische Kondensstreifen, die bis zu den brutalen, blutgetränkten Schlachtfeldern der Vorgeschichte zurückreichen. Der Sozialpsychologe Vladas Griskevicius, damals an der Arizona State University tätig, und seine Mitarbeiter stellten im Rahmen eines Experiments, welches das heutige Social Networking mit seinen frühesten biologischen Ursprüngen verknüpfte, Folgendes fest:53 Wenn die Benutzer eines Internet-Chatrooms sich bedroht fühlen, neigen sie dazu, »fester zusammenhalten«. Ihre Ansichten nähern sich an und sie gehen eher mit den Haltungen und Meinungen anderer im Forum konform.

Natürlich gibt es auch Zeiten, in denen das Gegenteil zutrifft, Zeiten, in denen die Fähigkeit, sich von sozialen Konventionen zu lösen und nicht gruppenkonform zu denken, lebensrettend sein kann. Sowohl sprichwörtlich als auch im übertragenen Sinn. 1952 prägte der Soziologe William H. Whyte den Begriff »Gruppendenken« (groupthink). Damit wollte er den Mechanismus fassbar machen, der bewirkt, dass eng verbundene, von äußeren Einflüssen abgeschnittene Gruppen sehr schnell normativ »korrekte« Standpunkte einnehmen. Gleichzeitig werden sie immun gegen Kritik, kümmern sich nicht um Opposition von außen und reagieren allergisch auf Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gruppe. Die Überzeugung von der eigenen Unfehlbarkeit wächst. Der Psychologe Irving Janis, der einen Großteil der empirischen Arbeit zu diesem Phänomen geleistet hat, beschreibt den Prozess so: »Eine Art zu denken, die Menschen annehmen, wenn sie eng in eine geschlossene Ingroup eingebunden sind und das Streben der Gruppenmitglieder nach Einmütigkeit stärker ist als ihre Motivation, alternative Vorgehensweisen realistisch zu beurteilen.«54

Das trägt nicht gerade zu einer optimalen Entscheidungsfindung bei.

Ein typisches Beispiel hierfür ist das Challenger-Fiasko 1986. Der Druck, den Start der Raumfähre endlich zuwege zu bringen, war beträchtlich. Damals dachte der amerikanische Kongress, durch die Förderung des Weltraumprogramms würden Einnahmen in die Staatskasse fließen, und durch eine Reihe von Problemen hatte sich der Start bereits verzögert. Die Wissenschaftler und Ingenieure der NASA schienen völlig immun gegen die Bedenken zu sein, die einer ihrer Mitarbeiter nur 24 Stunden vor dem Start in Zusammenhang mit den O-Ringen an den Starthilfsraketen artikulierte. Obwohl dieses Problem in einer Reihe von Telefonkonferenzen ausführlich diskutiert worden war, traf man die im Nachhinein unbegreifliche Entscheidung, weiterzumachen. Die Show musste unbedingt stattfinden.

Was sich als verhängnisvoll erwies. Im Nachhinein zeigte sich, dass es abgesehen von den O-Ringen einen weit heimtückischeren Übeltäter gab, einen alles erstickenden, dumpfen psychologischen. Der damalige Präsident Ronald Reagan hatte eine Untersuchungskommission eingesetzt, die Rogers Commission. Sie bestätigte, was Sozialpsychologen überall auf der Welt insgeheim befürchtet hatten: Die Organisationskultur und die Entscheidungsfindungsprozesse der NASA hatten im Vorfeld der Tragödie eine bedeutende Rolle gespielt. Der Druck, sich anzupassen, Warnungen, die in den Wind geschlagen wurden, das Gefühl der Unverwundbarkeit – es war alles da, unübersehbar.[15]

Ein solches Verhalten, ein »Gruppendenken«, ist im Menschen angelegt. Wie sieht es aber nun mit der Fähigkeit aus, für sich alleine zu stehen, nach den eigenen Regeln zu spielen, außerhalb des sicheren normativen gesellschaftlichen Rahmens? Ist diese Fähigkeit ebenfalls in uns angelegt? Es gibt Hinweise darauf. Es sieht ganz so aus, als ob sich mitten unter uns eine solch unerschrockene Minderheit herausgebildet hat, die sich durch nichts beunruhigen lässt.

Die Mathematik des Wahnsinns

Es ist eine interessante Frage, wie die Psychopathie es geschafft hat, im Genpool Fuß zu fassen. Immer schon haben schätzungsweise ein bis zwei Prozent der Bevölkerung als Psychopathen gegolten. Wenn aber ein Mensch dadurch so schlecht angepasst ist, wenn diese »Störung« so maladaptiv ist, wie konnte sie sich dann durch die Zeiten hindurch überhaupt halten? Andrew Colman, Professor für Psychologie an der University of Leicester, hat hierauf eine gleichermaßen interessante Antwort55 – eine, die sich mir wahrscheinlich für immer eingeprägt hat, nachdem ich mich neulich mal am Autobahnkreuz Newark Airport total verfranst habe.

1955 kam der Film ›... denn sie wissen nicht, was sie tun‹ in die Kinos. Nie zuvor war eine rebellische unverstandene Jugend so einfühlsam auf der Leinwand dargestellt worden. Zumindest in den Augen von Spieltheoretikern sticht eine Szene hervor, in der Jim Stark (gespielt von James Dean) und Buzz Gunderson (gespielt von Corey Allen) bei einer tödlichen Mutprobe in gestohlenen Autos unaufhaltsam auf eine Klippe zurasen.

Lasst uns, sagt Colman, die Szene einen Moment lang aus Sicht der Fahrer betrachten. Oder stellen wir uns noch besser vor, dass die beiden Protagonisten aufeinander zurasen und jeden Moment frontal zusammenstoßen werden. Jeder hat folgende Wahlmöglichkeiten: Er kann sich entweder für die vernünftige, »nicht-psychopathische« Strategie entscheiden, auszuweichen und einen Zusammenstoß zu vermeiden, oder die riskante »psychopathische« Option wählen und den Fuß auf dem Gas lassen. Diese Wahlmöglichkeiten mit ihren unterschiedlichen »Belohnungen« stellen ein klassisches »Eine Hand wäscht die andere – oder auch nicht«-Szenario dar, das wir mithilfe der Spieltheorie modellieren können. Die Spieltheorie ist ein Zweig der angewandten Mathematik, der optimale Entscheidungsfindungsprozesse in Situationen zu quantifizieren versucht, in denen das Ergebnis nicht vom Handeln der einzelnen Parteien, sondern von deren Interaktion abhängt:

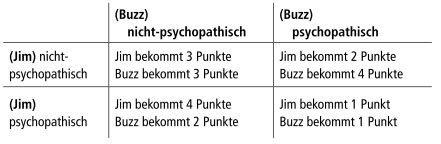

Tabelle 3.1. Ein spieltheoretisches Modell der Evolution der Psychopathie

Wenn Jim und Buzz sich beide für die vernünftige Option entscheiden und einander ausweichen, ist das Ergebnis ein Unentschieden mit zweitbesten Belohnungen für beide (3). Sind hingegen beide psychopathisch und entscheiden sich dafür, die Sache durchzuziehen, riskiert jeder von ihnen den Tod – oder im besten Fall schwere Verletzungen. Und erhält so die schlechteste Auszahlung (1). Wenn sich jedoch einer der Fahrer – sagen wir Jim – für Vorsicht entscheidet, während Buzz sich als »verrückt« erweist, taucht plötzlich ein Unterschied auf. Jim verliert Punkte und erhält die »Feiglings«-Belohnung (2). Buzz hingegen hat Schwein und fährt die Maximalpunktzahl ein (4).

Es ist ein mathematischer Mikrokosmos dessen, was passiert, wenn man mit Psychopathen (und dem Autobahnkreuz Newark Airport) in Berührung kommt. Und biologisch betrachtet funktioniert die Sache: Wenn das Spiel im Labor wiederholt gespielt wird, von Computerprogrammen, die mit vorher festgelegten Reaktionsstrategien speziell kodiert sind, passiert etwas sehr Interessantes. Rechnet man die Belohnungen in Einheiten darwinistischer Fitness um und stellt die Hypothese auf, dass diejenigen Spieler, die größere Belohnungen erhalten, eine größere Zahl an Nachkommen haben werden, die genau dieselbe Strategie wählen wie ihre Ahnen, dann entwickelt sich die Bevölkerung so, dass der Anteil der Individuen, die sich durchgängig psychopathisch verhalten, das beobachtete Vorkommen der Störung im wirklichen Leben widerspiegelt (rund ein bis zwei Prozent).

Wer auch immer den Fuß auf dem Gas lässt – wer auch immer die Nerven behält –, wird unweigerlich gewinnen: vorausgesetzt natürlich, der Gegenspieler ist geistig gesund. »Irrational« zu handeln könnte manchmal tatsächlich vernünftig sein.

2010 bestätigten Hideki Ohira, Psychologe an der Universität Nagoya, und sein Doktorand Takahiro Osumi Colmans Theorie.56 Psychopathen, so fanden sie heraus, treffen unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen bessere finanzielle Entscheidungen als der Rest der Welt, und zwar aus genau dem Grund, den Colman so elegant aufgezeigt hatte: Sie verhalten sich auf eine Weise, die in anderen Zusammenhängen irrational erscheinen würde.

Um dies zu demonstrieren, wählten die Japaner das Ultimatumspiel – das häufig Anwendung in der Neuroökonomie findet und grob gesagt erforscht, wie wir Gewinne, in erster Linie finanzielle, aber auch andere bewerten. Bei diesem Spiel verhandeln zwei Spieler darüber, wie ein Geldbetrag, den sie erhalten, aufgeteilt werden soll. Der erste Spieler schlägt eine Lösung vor. Der zweite Spieler entscheidet, ob er das Angebot annimmt oder nicht. Lehnt er es ab, gehen beide Akteure leer aus. Stimmt er dem Angebot zu, wird die Summe entsprechend aufgeteilt. Das Angebot, das Spieler 1 auf den Tisch legt, kann fair oder unfair sein. Es kann z. B. lauten, das Geld 50:50 aufzuteilen. Oder auch 80:20. Normalerweise passiert Folgendes: Nähern die Vorschläge sich der 70:30-Marke (zugunsten von Spieler 1), schaltet Spieler 2 auf Ablehnung.[16] Schließlich geht es nicht nur ums Geld, sondern auch ums Prinzip!

Psychopathen spielen das Spiel, wie Ohira und Osumi herausfanden, jedoch etwas anders. Sie zeigen nicht nur eine größere Bereitschaft, unfaire Angebote anzunehmen. Der wirtschaftliche Nutzen ist ihnen wichtiger als das Bedürfnis nach Bestrafung des Gegenspielers oder nach Selbsterhaltung. Sie haben auch viel weniger Probleme mit der Ungerechtigkeit. Bei Messungen der elektrodermalen Aktivität (ein verlässlicher Index für Stress, basierend auf der automatischen Reaktion unserer Schweißdrüsen) war der Unterschied zwischen Psychopathen und anderen Probanden, gelinde gesagt, aufschlussreich. Die Psychopathen brachte es viel weniger aus der Fassung, wenn sie von ihren Gegenspielern gelinkt wurden, als die Probanden der Kontrollgruppe. Und sie hatten am Ende des Spiels mehr in der Tasche. Ein dickeres Fell hatte ihnen vollere Geldbeutel eingebracht.

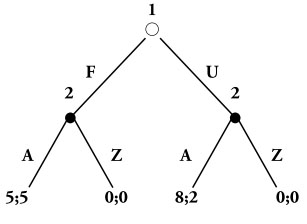

Abb. 3.1. Das Ultimatumspiel (1 = Spieler 1; 2 = Spieler 2; F = faires Angebot; U = unfaires Angebot; A = Annahme des Angebots; Z = Zurückweisung des Angebots)

Manchmal, so stellten Ohira und Osumi fest, zahlt es sich aus, ein Psychopath zu sein. Doch auf andere Weise als die von Andrew Colman aufgezeigte. Während Colman gezeigt hatte, dass es gut sein kann, den Fuß in der Tür bzw. auf dem Gas zu halten, hatten Ohira und Osumi genau das Gegenteil entdeckt.

Wenn Sie sich im Hinblick auf den Wert der beiden Strategien nicht ganz sicher sind, fragen Sie einfach jemanden, der die Sache aus eigener Erfahrung kennt.

Willst du an die Spitze, sorg dafür, dass dir dein Ruf vorauseilt

»Wie ein greller, heftiger Blitz am Gefängnishimmel«, so hat ein Privatermittler sie beschrieben. Und zu beiden Seiten der Gitter gibt es wohl nicht allzu viele, die ihm widersprechen würden. Die Aryan Brotherhood (»arische Bruderschaft«), auch bekannt als »The Rock«, ist eine der gefürchtetsten Gangs, die sich jemals innerhalb des US-Strafvollzugs gebildet haben. Ihre Mitglieder, die laut Zahlen des FBI für 21 Prozent der Morde innerhalb der US-Gefängnisse verantwortlich sind (obwohl sie nur ein Prozent der Insassen ausmachen), sind kaum zu übersehen. Sie tragen einen walrossartigen Oberlippenbart, der eher in den Wilden Westen passt als zu einem heutigen Verbrecher, und ein Tattoo, das ein Kleeblatt mit einem Hakenkreuz und der Zahl »666« auf den Blättern zeigt. Trägt man dieses Tattoo ohne Erlaubnis, wird man ausnahmslos aufgefordert, es zu entfernen. Normalerweise mit einem Rasiermesser.

Die Gangmitglieder sind eine brutale Elite, die Sondereinsatztruppe der Gefängniswelt. Als die Bruderschaft 1964 im kalifornischen Hochsicherheitsgefängnis San Quentin von einer Gruppe von Rassisten gegründet wurde, war sie zahlenmäßig kleiner als jede andere Gefängnisgang. Doch schon nach wenigen blutbefleckten Monaten war sie der Rudelführer. Wie haben die Gangmitglieder das geschafft? Es schadet ja nie, wenn man etwas auf dem Kasten hat. Trotz der Tatsache, dass viele Mitglieder in unterschiedlichen Hochsicherheitsgefängnissen einsaßen, häufig mit 23-stündigem Einschluss, schaffte die Gang es, ihre Aktivitäten durch eine Reihe einfallsreicher Methoden zu koordinieren: Unsichtbare, aus Urin hergestellte Tinte und ein 400 Jahre alter, vom Renaissance-Philosophen Sir Francis Bacon entwickelter Binärcode sind nur zwei von vielen bemerkenswerten Beispielen.

Die Gangmitglieder waren jedoch auch völlig skrupellos und lebten (und leben heute noch) nach einem simplen und bösartigen Wahlspruch »Blood In, Blood Out«. »Blood In«: Neue Mitglieder werden nur dann aufgenommen, wenn sie bereits ein Mitglied einer rivalisierenden Gang getötet haben, und sind verpflichtet, auf Anweisung weitere Hinrichtungen vorzunehmen. »Blood Out«: Die einzige Austrittskarte ist das eigene Ableben – entweder in Form eines natürlichen Todes oder, was sehr viel wahrscheinlicher ist (und in vielen Fällen vorzuziehen), durch Gewalt.

Wie die Mitglieder zugeben, ist es eine gnadenlos minimalistische Philosophie. Es gibt keine Halbherzigkeiten, es werden keine Fragen gestellt. »Fürchte nichts und niemanden«, lautet das Mantra. Was der Gang an Mitgliederzahlen fehlt, gleicht sie durch gnadenlose Grausamkeit aus. Und durch ein bedingungsloses Engagement für ihren Auftrag, wie es typisch ist für hoch motivierte Psychopathen.

Die Gangmitglieder, die Zugang zu Gefängnisbibliotheken (und zusätzlichem Lesestoff aus weniger offiziellen Quellen) haben, behandeln das Töten, als ginge es um ein studentisches Wissenschaftsmodul, und wälzen (neben Nietzsche, Machiavelli, Tolkien und Hitler) Anatomiebücher, um die Stellen des Körpers zu finden, die am anfälligsten sind für ein plötzliches Trauma. In dem verzerrten Raum-Zeit-Kontinuum eines Hochsicherheitsgefängnisses ist ein Zehn-Sekunden-Fenster wie ein Wurmloch zur Ewigkeit – und ein Kampf dieser zeitlichen Größenordnung hinter Gittern entspricht einem Schlagabtausch über zwölf Runden in der Welt außerhalb der Gefängnismauern. Geschwindigkeit ist extrem wichtig. In einem kurzen Moment kann man eine Menge zustande bringen: eine Luftröhre durchtrennen, eine Halsader herausreißen, das Rückenmark durchbohren, Milz und Leber durchstechen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, muss man wissen, was man zu tun hat.

Eine solche Strategie kann, wie mir Barry, ein ehemaliges Mitglied der Bruderschaft, erläuterte, in den undurchschaubaren und von Furcht verdunkelten moralischen Winkeln einer staatlichen Strafanstalt tatsächlich als adaptiv interpretiert werden – als feuerbekämpfend statt feuerentfachend. Man kann damit langfristig Probleme in Schach halten, statt sie zu schüren. »Ein Gefängnis«, erläuterte Barry, »ist eine feindliche Umgebung. Dort herrschen andere Regeln als in der Außenwelt. Es ist eine Gemeinschaft innerhalb einer Gemeinschaft. Wenn du nicht Farbe bekennst, können sie jederzeit gegen dich vorgehen. Also musst du etwas dagegen unternehmen. Du musst nicht ständig jemanden umbringen. So funktioniert das nicht. Ein- oder zweimal reicht gewöhnlich. Du tust es ein- oder zweimal, und schon bald spricht es sich rum: Leg dich nicht mit diesem Typen an. Was ich sagen will: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Carpe noctem.«

Das ist ein interessanter Standpunkt in Sachen Konfliktlösung. Auf etwas Ähnliches läuft die, wenn auch knapper formulierte, Aussage des inhaftierten Musikproduzenten Phil Spector hinaus. »Besser man hat eine Waffe und benutzt sie nicht, als man braucht eine Waffe und hat sie nicht« hat er erklärt. (Es sei dahingestellt, ob er das heute immer noch glaubt.) Einen differenzierteren Standpunkt nimmt Sun Tsu ein, der chinesische Militärstratege des sechsten Jahrhunderts v. Chr.: »Den Feind zu bezwingen, ohne zu kämpfen«, schrieb er, »ist die größte Kunst«57 – eine Kunst, die sich, wie wir eben bei Jim und Buzz gesehen haben, nur schwer vortäuschen lässt und die zweifelsfrei in Selbstvertrauen wurzelt. Da geht es nicht um ein falsches Selbstvertrauen, das auf Maulheldentum gründet. Sondern um ein echtes Selbstvertrauen, das auf Überzeugung basiert.

Dean Petersen, ehemaliger Soldat einer Sondereinsatztruppe und heutiger Kampfsportausbilder, sagt: »Wenn man sich in einer feindlichen Umgebung befindet, ist es manchmal am besten, dieselben aggressiven Absichten zu demonstrieren wie die potenziell gewalttätigen Individuen. Und dann noch einen Schritt weiterzugehen. Mit anderen Worten, den Einsatz zu erhöhen, um eine Poker-Analogie zu verwenden. Erst wenn man die psychologische Überlegenheit gewonnen hat, ihnen gezeigt ... angedeutet hat ... wer der Boss ist, kann man damit anfangen, sie zum Schweigen zu bringen.«

Wie könnte man die eigene Autorität besser behaupten, als wenn man potenzielle Herausforderer davon überzeugt, dass sie geschlagen sind, noch bevor sie überhaupt in die Startlöcher gekommen sind?

Barrys Argumentation hat noch weitere Implikationen für die Auswahl an psychopathischen Merkmalen. Es geht nicht nur um Skrupellosigkeit, sondern auch um Furchtlosigkeit und oberflächlichen Charme. Kampf, so zeigt sich, ist nicht die einzige Möglichkeit, in der irdischen Welt Herrschaft zu begründen. In den Tagen unserer Vorfahren war das Überleben, ähnlich wie im Gefängnis, nicht einfach. Obwohl die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von entscheidender Bedeutung war, genossen auch die Risikobereiten ein erstaunlich hohes Ansehen in den Gemeinschaften.

Eine ähnliche Dynamik lässt sich heute noch bei Affen beobachten.58 Schimpansen sind unsere engsten lebenden Verwandten, mit denen wir 96 Prozent unserer DNA gemein haben. Männliche Schimpansen konkurrieren untereinander mittels »Großzügigkeit«: mittels freiwilligem Altruismus gegenüber Untergebenen. Diese Großzügigkeit äußert sich darin, dass sie sich Gefahren aussetzen, um die Truppe mit Nahrungsmitteln zu versorgen, dass sie die eigene Beute mildtätig verteilen und die Beute anderer zum Zweck der Umverteilung konfiszieren. »... statt dass Dominante durch das auffallen, was sie sich nehmen, festigen sie jetzt ihre Position mittels dessen, was sie geben«, schreibt der Primatenforscher Frans de Waal.59

Ebenso interessant sind jene Primaten, die miteinander durch »Dienst an der Öffentlichkeit« oder durch »Führerschaft« um Ansehen kämpfen – indem sie die Kooperation innerhalb der Gruppe erleichtern. Oder, wenn Sie so wollen, durch Charisma, Überzeugungskraft und Charme. Dominante Schimpansen, Makaken und Gorillas, sie alle treten miteinander in Konkurrenz, indem sie bei Streitigkeiten zwischen Untergebenen intervenieren. Gegen alle Erwartungen werden bei diesem Eingreifen nicht automatisch Familienmitglieder und Freunde begünstigt. Vielmehr geht es darum, so sagt de Waal, »wie sie am besten Ruhe und Frieden wiederherstellen«.60 Statt die Konflikte dezentral zu lösen, sieht es ganz so aus, »als suche die Gruppe den erfolgreichsten Schlichter in ihrer Mitte und stelle sich dann mit ihrem ganzen Gewicht hinter ihn, um ihn bei der Wahrung von Frieden und Ordnung zu unterstützen«, so de Waal.61

Skrupellosigkeit. Furchtlosigkeit. Charme. Überredungskunst. Eine tödliche Kombination – doch zuweilen auch eine lebensrettende. Sind also die Killer von heute die Träger einer heimtückischen evolutionären »Huckepack«-Variante jener Tapferkeit, die die Friedensstifter von gestern auszeichnete? Das wäre durchaus möglich – obwohl Gewalt natürlich nichts Neues ist.

Die ersten Psychopathen

An einem einsamen Ort in der Nähe des Dorfes St. Césaire im Südwesten Frankreichs machte Christoph Zollikofer von der Universität Zürich zusammen mit einer Gruppe französischer und italienischer Forscher 1979 eine interessante Entdeckung. Sie fanden die Überreste eines rund 36 000 Jahre alten Skeletts, das aus der »Übergangsperiode« stammte, in der die Europäer mit ihrem vorspringenden Kinn und dem Überaugenwulst durch den Zustrom von anatomisch moderneren Menschen aus Afrika verdrängt wurden. Seit der Eiszeit hatte es in einem anthropologischen Koma gelegen.62 Die Überreste waren, wie bestätigt wurde, die eines Neandertalers. Doch der Schädel war irgendwie seltsam. Er wies rechts oben auf einem Knochenabschnitt eine rund vier Zentimeter lange Verletzung auf. Es ist natürlich nichts Ungewöhnliches, dass die Objekte solcher Ausgrabungen nicht ganz perfekt sind. Im Gegenteil: Das ist ganz normal. Aber hier war irgendetwas ein kleines bisschen anders. Das sah nicht nach geophysikalischen Widrigkeiten oder einem Unglücksfall aus. Die Sache roch nach Vorsatz. Die Verletzung war gewaltsam zugefügt. Genauer gesagt durch eine schlagende oder hackende Bewegung mit einem scharfen Gegenstand.

Zollikofer zählte zwei und zwei zusammen – die Lage der Verletzung, die Form der Wunde, die Tatsache, dass der Rest des Schädels weder gebrochen noch deformiert zu sein schien – und gelangte zu einer äußerst unangenehmen Schlussfolgerung. Aggression von Menschen gegenüber Menschen gab es schon weitaus früher, als man bislang angenommen hatte. Anderen Leid zuzufügen war, wie es schien, etwas ganz Natürliches.

Es ist ein faszinierender Gedanke, dass umherziehende Neandertal-Psychopathen vor rund 40 000 Jahren das vorgeschichtliche Europa durchstreiften. Aber kein ganz überraschender. Wir haben uns zwar gerade mit der Möglichkeit einer evolutionären »Huckepack«-Variante befasst, aber der traditionelle Ansatz bei der Erforschung der Evolution von Psychopathie konzentriert sich, wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, vor allem auf die raubtierhaften und aggressiven Aspekte der Störung. Auf einem der Standardfragebögen zur Beurteilung der Psychopathie, der Levenson Self-Report Psychopathy Scale, lautet ein typisches Test-Item:

»Erfolg basiert auf dem Überleben des Bestangepassten. Ich mache mir keine Gedanken um die Verlierer.« Geben Sie auf einer Skala von 1 bis 4 an – wobei 1 »stimme voll und ganz zu« und 4 »stimme überhaupt nicht zu« bedeutet –, wie Sie diese Aussage beurteilen.

Die meisten Psychopathen neigen dazu, dieser Aussage voll und ganz zuzustimmen – was im Übrigen nicht immer schlecht sein muss. »Zwei kleine Mäuse fallen in einen Topf voll Sahne«, sagt Leonardo DiCaprio in dem Film ›Catch Me If You Can‹. Er spielt Frank Abagnale, einen der berühmtesten Betrüger der Welt. »Die erste Maus gibt bald auf und ertrinkt. Die zweite Maus gibt nicht auf – die strampelt so lange, bis sie die Sahne schließlich in Butter verwandelt hat, und krabbelt heraus ... Ich bin die zweite Maus.«[17] Am anderen Ende des Spektrums, etwa in religiösen, spirituellen und philosophischen Texten, finden wir eine ganz andere Art von Appellen. Wir hören von Mäßigung, Toleranz und davon, dass die Sanftmütigen die Erde besitzen werden.

Zu welcher Gruppe würden Sie sich nun rechnen? Zu den Psychopathen? Den Heiligen? Oder sehen Sie sich irgendwo dazwischen? Wahrscheinlich läuft es auf Letzteres hinaus, und dafür gibt es auch, wie sich zeigen wird, vernünftige biologische Gründe.

Schuldig oder nicht schuldig

Von der Spieltheorie war bereits die Rede. Sie widmet sich dem Studium strategischer Situationen, der Wahl optimaler Verhaltensstrategien unter Umständen, in denen Kosten und Nutzen einer bestimmten Entscheidung nicht in Stein gemeißelt, sondern variabel sind, und präsentiert ihrem Wesen nach dynamische Szenarien. Angesichts der Tatsache, dass der Schwerpunkt auf der Beziehung zwischen individueller Handlungsfähigkeit und der größeren sozialen Gruppe liegt, ist es kein Wunder, dass sie häufig auch in anderen Wissenschaftsbereichen Anwendung findet – im Rahmen von Modellen und Theorien zur natürlichen Auslese und zur möglichen Art der Entwicklung verschiedener Verhaltensweisen oder Lebensstrategien. Die Psychopathie bildet hier keine Ausnahme, wie die Arbeit von Andrew Colman gezeigt hat.

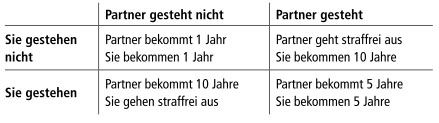

Wir machen mit der Erforschung der evolutionären Dynamik der psychopathischen Persönlichkeit dort weiter, wo Colman aufgehört hat, und improvisieren eine Situation ähnlich wie die, in der Jim und Buzz sich an der Klippe befanden. Aber wir gestalten sie noch ein bisschen persönlicher. Stellen Sie sich vor, Sie und ein Komplize werden verdächtigt, ein schweres Verbrechen begangen zu haben. Sie werden festgenommen und zum Verhör aufs Revier gebracht. Der Ermittlungsbeamte hat aber nicht genügend Beweise, um Anklage zu erheben. Also greift er zu der uralten Taktik, Sie beide gegeneinander auszuspielen. Sie werden getrennt verhört und er schlägt Ihnen ein Geschäft vor: Wenn Sie ein Geständnis ablegen, wird er dieses als Beweis gegen Ihren Komplizen verwenden und der wird zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verdonnert. Die Anklage gegen Sie wird hingegen fallen gelassen, und Sie dürfen gehen, ohne dass weitere Schritte eingeleitet werden.

Zu schön, um wahr zu sein? Ja, das ist es. Denn die Sache hat einen Haken. Der Ermittler informiert Sie darüber, dass er Ihrem Partner dasselbe Angebot machen wird.

Dann lässt er Sie allein, damit Sie darüber nachdenken können. Da schießt es Ihnen plötzlich durch den Kopf: Was, wenn wir beide ein Geständnis ablegen? Was passiert dann? Gehen wir beide für zehn Jahre ins Gefängnis? Oder kommen wir beide ungeschoren davon? Als Sie diese Fragen später dem Beamten stellen, lächelt er. Sollten Sie beide geständig sein, antwortet er, werden Sie auch beide im Gefängnis landen, aber nur für jeweils fünf Jahre. Und wenn keiner von Ihnen ein Geständnis ablegt? Ebenfalls Gefängnis, doch in diesem Fall nur für ein Jahr.

Tabelle 3.2. Das Gefangenendilemma

Der Beamte ist gerissen. Im Grunde hat er Ihnen ein Angebot gemacht, das Sie nicht ablehnen können. Es ist ganz einfach. Wie auch immer Ihr Komplize sich entscheiden mag, Sie sind in jedem Fall besser dran, wenn Sie gestehen. Wenn Ihr Partner beschließt, den Mund zu halten, blüht Ihnen entweder ein Jahr Knast, weil Sie dasselbe tun, oder Sie reiten frei gen Westen, weil Sie ihn verpfiffen haben und er Sie nicht. Entscheidet sich Ihr Partner dafür, Sie zu verpfeifen, sitzen Sie, wenn Sie selbst schweigen, die volle Zeit ab, aber wenn Sie sich genauso verhalten wie er, halbieren Sie die Strafe. Logisch betrachtet ist die einzig vernünftige Vorgehensweise die, ein Geständnis abzulegen. Und doch beraubt diese lähmende Logik Sie beide der Möglichkeit, Ihre Strafe durch Schweigen zu minimieren. Ein paradoxes Dilemma.

Um die Frage der Redlichkeit – zu schweigen, weil es das »Richtige« ist – geht es dabei nicht, das werden Sie bemerkt haben. Es ist ohnehin ein zweifelhafter moralischer Wert, sich selbst in eine Lage zu bringen, die so leicht ausgenutzt werden kann. Aber der ganze Zweck des Gefangenendilemmas besteht darin, optimale Verhaltensstrategien zu ermitteln, und zwar nicht im Bezugssystem der Moral mit philosophischen Schlägertypen als Türstehern, sondern innerhalb eines psychologischen Vakuums mit null moralischer Schwerkraft ... woraus die irdische Welt ja im Allgemeinen besteht.63

Könnten die Psychopathen also recht haben? Geht es da draußen tatsächlich um das Überleben des Bestangepassten? Eine solche Strategie ist allem Anschein nach logisch. Man ist nicht imstande zu kommunizieren und tut einfach, was logisch ist. Bei dem Gefangenendilemma handelt es sich um eine einmalige Begegnung, ein einmaliges Ereignis, und eine Strategie der Defektion, der Ablehnung von Kooperation mit dem Partner, ist eindeutig am vielversprechendsten, ein Gewinnblatt. Warum es dann nicht ausspielen?

Aus einem ganz einfachen Grund. Im Leben mit seiner unendlichen Komplexität geht es nicht um einmalige Ereignisse. Wäre das der Fall und wäre die Summe der menschlichen Existenz eine endlose Folge von nachts aneinander vorbeifahrenden Schiffen, dann hätten die Psychopathen unter uns tatsächlich Recht. Und würden sehr schnell in den Besitz der Erde gelangen.

Aber das werden sie nicht. Denn so ist das Leben nicht.

Stattdessen ist der Bildschirm des Lebens dicht bevölkert mit Abermillionen einzelner Pixel, deren ständige Interaktion, deren Beziehungen untereinander erst das große Bild entstehen lassen.64 Wir haben eine Geschichte – eine Sozialgeschichte – miteinander. Und wir sind im Unterschied zu den Protagonisten im Gefangenendilemma im Stande, zu kommunizieren.

Was dort einen gewaltigen Unterschied gemacht hätte!

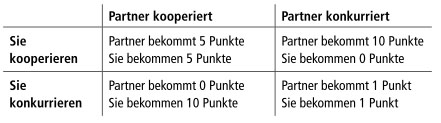

So weit, so gut. Wenn wir das Gefangenendilemma aber einmal spielen, dann können wir es auch mehrmals spielen. Immer wieder. Wir ersetzen die Haftstrafe durch ein System von Belohnung und Bestrafung, bei dem Punkte gewonnen oder verloren werden (siehe Tabelle 3.3). Dann können wir mithilfe von ein bisschen einfacher Mathematik die Komplexität des realen Lebens simulieren, und zwar auf genau dieselbe Weise, wie wir es im Fall von Jim und Buzz getan haben.

Tabelle 3.3. Ein Beispiel für das Gefangenendilemma

Was passiert dann? Bringen es die Psychopathen in einer Welt der wiederholten Begegnungen? Oder wird ihre Strategie, ihr Gewinnblatt, durch die einfache »Sicherheit der Menge« ausgestochen?

Heilige gegen Gauner

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wollen wir uns eine Gesellschaft vorstellen, die sich ein wenig von der unterscheidet, in der wir derzeit leben: eine historische Situation, in der die Arbeiter am Ende der Woche ihren Lohn in Lohntüten erhalten. Stellen Sie sich nun vor, es wäre möglich, diese Arbeiterschaft in zwei unterschiedliche Menschentypen einzuteilen. Die Mitglieder der ersten Gruppe sind ehrlich und fleißig und arbeiten die ganze Woche über hart. Wir wollen sie die Heiligen nennen. Die Mitglieder der anderen Gruppe sind unehrlich und faul und nehmen ihre fleißigen Kollegen aus, wenn diese sich am Freitag auf den Heimweg machen. Sie lauern ihnen vor den Fabriktoren auf und eignen sich ihren schwer verdienten Lohn an. Wir wollen sie die Gauner nennen.[18]

Zunächst hat es den Anschein, als hätten die Gauner ausgesorgt, als würden Verbrechen sich lohnen. Und tatsächlich tun sie das auf kurze Sicht auch. Die Heiligen malochen weiter, damit die Gemeinschaft funktioniert, während die Gauner in doppelter Hinsicht die Früchte ernten. Sie genießen nicht nur die Vorteile, in einer gedeihenden Gesellschaft zu leben, sie werden, indem sie die Löhne der Heiligen stehlen, auch fürs »Nichtstun« bezahlt.

Eine angenehme Arbeit, oder?

Doch was geschieht, wenn dieses Verhaltensmuster andauert? Die Heiligen werden irgendwann müde und krank. Da ihnen weniger Einkommen zur Verfügung steht, um für sich zu sorgen, fangen sie an, auszusterben. Nach und nach sinkt der Anteil der »arbeitenden« Bevölkerung zugunsten der Gauner.

Das ist natürlich genau das, was die Gauner nicht wollen! Wenn sich die Zahl der Heiligen Woche für Woche verringert, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Gauner auf einen anderen Gauner treffen. Und wenn sie auf einen Heiligen stoßen, ist womöglich nichts mehr zu holen. Einer ihrer Kollegen ist ihnen vielleicht schon zuvorgekommen.

Schließlich kommen wir, wenn wir den Dingen ihren natürlichen Lauf lassen, in puncto Machtverhältnisse wieder zum Ausgangspunkt. Das Pendel schlägt zugunsten der Heiligen aus und die Gesellschaft kehrt dazu zurück, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. Wie man sieht, ist der Lauf der Geschichte darauf angelegt, sich zu wiederholen. Die Heiligen haben nur so lange das Sagen, wie die Wirtschaft sich in einer Rezession befindet. Und die Gauner sind nur so lange obenauf, wie die Heiligen sie über Wasser halten. Es ist ein düsterer Kreislauf von Auf- und Abschwung.

Diese kurze Beschreibung zweier sehr unterschiedlicher Arten von Arbeitsmoral ist eine, gelinde gesagt, vereinfachte Darstellung einer unendlich vielschichtigeren Dynamik. Doch es ist genau diese Vereinfachung, diese Polarisierung von Verhaltensweisen, die einem solchen Modell seine Ausdruckskraft verleiht. Ungebremste Aggression und bedingungslose Kapitulation werden in einer durch mannigfaltige Interaktionen und gegenseitige Abhängigkeit gekennzeichneten Gesellschaft als Strategien des sozialen Austauschs versagen. Bei einem solchen Prozess, der im Grunde genommen auf einen Wippeneffekt hinausläuft, ist jede der beiden Strategien anfällig dafür, durch die andere ausgebeutet zu werden, sobald diese die Vorherrschaft erlangt hat: sobald die Gruppe der Verfechter einer Strategie groß genug wird, um von den Anhängern der rivalisierenden Strategie ausgenutzt zu werden. Weder unqualifizierte Kooperation noch unqualifizierter Wettbewerb können als evolutionär stabile[19] Überlebensstrategien betrachtet werden, um es mit einem Begriff aus der Soziobiologie zu beschreiben. Beide können von mutierenden Gegenstrategien übertrumpft werden.

Aber können wir diesen sich wiederholenden Prozess – das wiederholte Sich-Entfalten der Dynamik des Gefangenendilemmas – tatsächlich in Aktion beobachten? Schließlich haben wir es hier mit einem Gedankenexperiment und nicht mit dem wirklichen Leben zu tun.

Die Antwort hängt davon ab, was wir unter »wirklich« verstehen. Wenn wir bereit sind, dabei auch das »Virtuelle« mit einzubeziehen, haben wir vielleicht Glück.

Virtuelle Moral

Stellen Sie sich vor, ich würde ein Experiment über Reaktionen der Menschen auf das Unerwartete durchführen und Ihnen folgendes Angebot machen. Für 500 Pfund entledigen Sie sich all Ihrer Kleidungsstücke und spazieren völlig nackt in eine Bar, um sich zu einer Gruppe von Freunden zu gesellen. Sie müssen sich zu ihnen an den Tisch setzen und fünf Minuten lang mit ihnen sprechen (das sind hundert Pfund pro Minute!). In diesen fünf Minuten werden Sie mit voller Wucht die unerträgliche Peinlichkeit spüren, die dieses Unternehmen zweifellos mit sich bringt. Doch anschließend verlassen Sie die Bar unbeschadet und ich gebe Ihnen die Garantie, dass weder Sie noch sonst einer der Anwesenden sich an das Ereignis erinnern wird. Denn ich werde die Erinnerung daran auslöschen. Abgesehen von den Scheinchen in Ihrer Tasche, die darauf warten, ausgegeben zu werden, wird es so sein, als sei nie etwas geschehen.

Würden Sie es tun? Und woher wissen Sie überhaupt, dass Sie es nicht bereits getan haben?

Ich bin mir sicher, dass sich einige Leute um des wissenschaftlichen Fortschritts willen gern vollständig entkleiden würden. Wäre es nicht unglaublich befreiend, wenn wir in eine flüchtige, in sich geschlossene Welt eintauchen und wieder aus ihr verschwinden könnten, in der man Erfahrungen stundenweise mieten kann? Genau um dieses Thema ging es in dem Film ›Matrix‹: um Menschen, die in einer virtuellen Welt leben, die unwiderstehlich real zu sein schien. Wie aber wäre es mit dem umgekehrten Fall? Was, wenn Computer eine menschliche Welt bevölkern würden?

Ende der 1970er-Jahre stellte der Politikwissenschaftler Robert Axelrod genau diese Frage in Bezug auf das Gefangenendilemma – und stieß auf eine Methode, mit der man das Paradigma digitalisieren und eine Strategie festlegen konnte, die im Lauf der Zeit und mit wiederholten Interaktionen alle Kriterien der evolutionären Stabilität erfüllte.65 Eine Methode, die das Genom des alltäglichen sozialen Austauschs sequenzierte.

Zunächst stellte Axelrod einigen führenden Spieltheoretikern der Welt seine Idee vor, ein Gefangenendilemma-Turnier durchzuführen, bei dem die einzigen Teilnehmer Computerprogramme wären. Dann lud er sie dazu ein, für dieses Turnier ein Programm einzusenden, das eine vorgegebene Strategie für die Wahl von Kooperation oder Nichtkooperation enthielt. Als die Programme eingetroffen waren (insgesamt vierzehn), gab es vor dem Beginn des Hauptwettkampfes ein Vorturnier, bei dem jedes Programm gegen das andere um Punkte kämpfte. Nach dieser Vorrunde addierte Axelrod die Punkte und ließ dann das Hauptturnier starten, wobei der Anteil der vertretenen Programme sich nach der Anzahl der Punkte richtete, die die einzelnen Programme in der Vorrunde erzielt hatten – genau in Einklang mit den Einschränkungen der natürlichen Auslese. Dann lehnte er sich zurück und beobachtete, was passierte.

Wie sich herausstellte, war das erfolgreichste Programm auch das bei Weitem einfachste. TIT FOR TAT (»Wie du mir, so ich dir«) stammte von dem Mathematiker und Biologen Anatol Rapoport, der mit seiner Pionierarbeit zur sozialen Interaktion und Allgemeinen Systemtheorie nicht nur im Labor, sondern auch auf der politischen Bühne zu Konfliktlösung und Abrüstung beigetragen hat. Das Programm tat genau das, was auf der Verpackung stand. Es begann mit Kooperation und richtete sich im Weiteren dann nach dem Verhalten seines Gegenspielers. Wenn dieser z. B. bei Durchgang 1 ebenfalls kooperierte, tat TIT FOR TAT es ihm nach. Kooperierte das rivalisierende Programm jedoch nicht, wurde ihm dies bei den Folgerunden mit gleicher Münze heimgezahlt, bis es sich wieder für Kooperation entschied.

Die Praktikabilität und Eleganz von TIT FOR TAT war bald offensichtlich. Man brauchte kein Genie zu sein, um zu erkennen, worauf die Sache hinauslief. Das Programm verkörperte sozusagen geisterhaft, ohne Seele, ohne Gewebe und Synapsen, jene fundamentalen Attribute Dankbarkeit, Zorn und Vergebung, die uns – uns Menschen – zu dem machen, was wir sind. Es belohnte Kooperation mit Kooperation – und heimste dann den gemeinsamen Lohn ein. Es bestrafte aufkommende Konkurrenz sofort mit Sanktionen und entging somit der Gefahr, als leichte Beute zu gelten. Doch anschließend war es auch in der Lage, ohne jede Schuldzuweisung zu einem Muster des gegenseitigen Rückenkratzens zurückzukehren, und erstickte damit schon im Keim das Potenzial für nachträgliche Schüsse auf dem Hinterhalt. Gruppenselektion, diese uralte evolutionäre Kamelle, derzufolge das, was gut für die Gruppe ist, im Individuum bewahrt bleibt, spielte keine Rolle. Wenn Axelrods Experiment uns irgendetwas zeigt, dann Folgendes: Altruismus, auch wenn er zweifellos ein grundlegender Bestandteil des Gruppenzusammenhalts ist, braucht für seine Entwicklung keine Rechnung höherer Ordnung wie das Wohl der Spezies oder auch nur das Wohl des Stammes, sondern eine Überlebensrechnung, die sich einzig auf die Beziehung zwischen Individuen bezieht.

Makroskopische Harmonie und mikrokosmischer Individualismus waren, wie sich zeigte, zwei Seiten derselben evolutionären Medaille. Die Mystiker hatten den Zug verpasst. Geben war nicht besser denn Nehmen. Geben war Nehmen – laut Robert Axelrods radikalem neuem Evangelium der Sozialinformatik.

Und überdies gab es kein bekanntes Gegenmittel.

Im Unterschied zu unserem früheren Beispiel von den Heiligen und den Gaunern, in dem es einen »Tipping Point« gab, sobald diejenigen, die oben auf der Wippe saßen, ein gewisses Maß an Überlegenheit erlangten, lief TIT FOR TAT immer weiter. Es war in der Lage, im Lauf der Zeit alle rivalisierenden Strategien dauerhaft zu verdrängen.

TIT FOR TAT war nicht einfach nur ein Gewinner. Gewinnen war nur der Anfang. Sobald es in die Gänge gekommen war, war es praktisch unbesiegbar.

Das Beste aus zwei Welten

Axelrods Abenteuer in der Welt der »KybernEthik« sorgte für einiges Stirnrunzeln. Nicht nur unter Biologen, sondern auch unter Philosophen. So überzeugend zu zeigen, dass »Güte« irgendwie zur natürlichen Ordnung gehörte, dass sie, so wie es aussah, eine emergente Eigenschaft sozialer Interaktion war, trieb einen noch größeren Keil zwischen diejenigen, die sich zu Gott bekannten, und jene, die sich von Gott abgewandt hatten. Was, wenn unsere »bessere« Natur nun doch nicht besser war? Wenn sie einfach nur ... Natur war?

Dieser abscheuliche Gedanke war bereits ein Jahrzehnt vor Axelrod einem jungen Harvard-Biologen namens Robert Trivers durch den Kopf gegangen. Trivers spekulierte, dass sich bestimmte menschliche Merkmale vielleicht überhaupt nur entwickelt hatten, damit sich dieser brillant einfache Bauplan, dieses eingängige mathematische Mantra, wie es TIT FOR TAT darstellt, in unser Bewusstsein einprägte – ein Mantra, das zweifellos schon eine Lehre bei den niederen Tieren gemacht hatte, bevor wir es in die Finger bekamen.66 Vielleicht, so überlegte Trivers, war genau das der Grund dafür, dass wir in den Tiefen unserer Evolutionsgeschichte dieses erste Aufblühen von Freundschaft und Feindschaft, Zuneigung und Ablehnung, Vertrauen und Betrug erlebt haben, das uns nun, Millionen Jahre später, zu denen macht, die wir sind.

Der britische Philosoph Thomas Hobbes hätte dem sicher zugestimmt. Vor rund 300 Jahren hatte Hobbes im ›Leviathan‹ mit seinem Konzept von »Gewalt und Betrug« genau diese Vorstellung vorweggenommen: dass nämlich Gewalt und Durchtriebenheit die primären, ja die einzigen Triebfedern des Handelns sind.67 Und dass das einzige Analgetikum gegen »ständige Furcht und die drohende Gefahr eines gewaltsamen Todes« und ein Leben, das »einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz ist«, in der Zuflucht der Übereinkunft zu finden ist. Der Bildung von Allianzen mit anderen.

Zweifellos spiegelten die Bedingungen von Axelrods Turnier die Bedingungen der menschlichen und vormenschlichen Evolution wider. Was frühe Gemeinschaften anging, waren ein paar Dutzend regelmäßig miteinander interagierende »Individuen« in etwa die richtige Anzahl. Ebenso hatte jedes Programm nicht nur die Fähigkeit, sich an frühere Begegnungen zu erinnern, sondern konnte auch sein Verhalten entsprechend anpassen. Es war also eine faszinierende Vorstellung, diese Theorie der moralischen Evolution. Ja, mehr noch. Wenn man sich ansah, was Axelrod zunächst in seine mathematische Wurstmaschine hineingestopft hatte und was am anderen Ende herausgekommen war, konnte die moralische Evolution durchaus so verlaufen sein. »Überleben des Bestangepassten« schien nicht zu heißen, dass Konkurrenz unterschiedslos belohnt wurde, wie man früher gedacht hatte. Unter bestimmten Umständen öffnete Aggression vielleicht durchaus Türen (man denke nur an Jim und Buzz). Unter anderen Umständen schloss sie die Türen möglicherweise jedoch ebenso leicht. Wie wir im Fall der Heiligen und der Gauner gesehen haben.

Die Psychopathen haben es also, wie sich herausstellt, nur halb richtiggemacht. Die Härte der Existenz, die brutale Wahrheit, dass manchmal dort draußen tatsächlich nur die Stärksten überleben, lässt sich nicht leugnen. Aber das soll nicht heißen, dass es so sein muss. Die Sanftmütigen, scheint es, besitzen tatsächlich die Erde. Nur dass es entlang des Weges zwangsläufig Unfälle gibt. »Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu«, war schon immer ein vernünftiger Ratschlag. Doch jetzt, rund 2000 Jahre später, haben wir dank Robert Axelrod und Anatol Rapoport endlich die Mathematik, um es zu beweisen.

Natürlich steckt in uns allen etwas von einem Psychopathen, der vor der Algebra von Frieden und Liebe flieht. Wie es aussieht, haben unsere Oberherren vom Büro für natürliche Auslese den Psychopathen über die Jahre hinweg evolutionäres Asyl gewährt. Schon möglich, dass die Moral von den Heiligen und den Gaunern in darwinistischen Stein gemeißelt ist: Wenn jeder Vollgas gibt, wird schließlich niemand mehr da sein. Doch in unserem Alltag gibt es auch Zeiten, in denen jeder vernünftiger- und legitimerweise und im Interesse der Selbsterhaltung aufs Gas drücken muss. Lassen Sie uns noch ein letztes Mal zu Axelrods Turnier zurückkehren. Der Grund dafür, dass das Programm TIT FOR TAT ohne jedes Erbarmen und unaufhaltsam die Spitzenposition erklomm, lag daran, dass hinter seinem freundlichen Äußeren ein stahlharter Kern verborgen war. Wenn die Situation es verlangte, war es kein bisschen zimperlich, wenn es ums Nachtreten ging. Im Gegenteil: Es rächte sich, sobald sich die Gelegenheit dazu bot. TIT FOR TAT verdankte den Erfolg sowohl seiner skrupellosen dunklen Seite wie auch seiner vorgeblich sonnigen Seite. Wenn es hart auf hart kam, war es in der Lage, sich der Herausforderung zu stellen und es mit den Besten aufzunehmen.

Die Schlussfolgerungen sind so klar wie möglicherweise entnervend. TIT FOR TATs Erfolgsrezept hat eindeutig psychopathische Züge. Da ist einerseits der oberflächliche Charme. Und andererseits das unbarmherzige Streben, sich am anderen zu rächen. Und schließlich ist da auch das gelassene Selbstbewusstsein, zur Normalität zurückzukehren, so als sei nie etwas geschehen.

Das Programm ist zweifelsfrei keine Aryan Brotherhood. Doch zwischen den Schaltern und den seelenlosen, synaptischen Zuckungen lauern Echos ihres Credos. Sprich sanft und trag einen großen Knüppel bei dir, heißt es. Ein guter Ratschlag, wenn man vorankommen will – sowohl in der virtuellen als auch der realen Welt. Was – um zu unserer früheren Frage zurückzukehren – der Grund dafür ist, dass Psychopathen noch immer auf Erden wandeln. Und nicht spurlos in den tödlichen darwinistischen Strömungen verschwunden sind, die den Genpool terrorisieren.

Die Gesellschaft wird immer Hasardeure brauchen, so wie sie auch Regel- und Herzensbrecher braucht. Wenn es sie nicht gäbe, würden überall zehnjährige Jungen in Teiche fallen und ertrinken.

Und wer weiß, was auf See geschehen würde.

Wenn der erste Offizier Francis Rhodes und der Gefreite zur See Alexander Holmes nicht den Mut aufgebracht hätten, das Undenkbare zu tun, hätte es dann in jener Nacht im Jahr 1841 rund 250 Meilen vor der Küste Neufundlands im tobenden Nordatlantik auch nur einen einzigen Überlebenden der William-Brown-Tragödie gegeben?