La evolución biológica ha venido acompañada de un incremento de la complejidad. Los organismos más perfeccionados hoy existentes en la Tierra contienen un caudal de información, tanto genética como extragenética, mucho mayor que la de los más complejos organismos de, pongamos por caso, doscientos millones de años atrás, cifra que supone tan sólo la vigésima parte de la historia de la vida en nuestro planeta, o cinco días atrás, si tomamos como base el calendario cósmico. Los organismos actuales más simples tienen un pasado evolutivo tan denso como los dé mayor complejidad, aunque bien pudiera ser que la bioquímica interna de las bacterias contemporáneas sean más eficiente que la de las bacterias de hace tres mil millones de años. En cambio, es probable que el monto de información genética de las actuales bacterias no sea mucho mayor que el de sus antecesoras. Así pues, es sumamente importante distinguir entre el caudal de información y la calidad de dicha información.

Llamamos taxones a las distintas formas biológicas. Las clasificaciones taxonómicas más genéricas distinguen entre plantas y animales, o entre organismos cuyas células tienen un núcleo muy poco desarrollado (por ejemplo, bacterias y algas verdiazules) y aquéllos en los que el núcleo se presenta claramente diferenciado y posee una compleja estructura (caso de los protozoos y del hombre). Sin embargo, todos los organismos del planeta, tanto si tienen o no un núcleo definido, poseen cromosomas, en los que se almacena el material genético transmitido de generación en generación. Las moléculas transmisoras de los caracteres hereditarios son, en todo los organismos, los ácidos nucleicos. Salvo contadas excepciones, por lo demás secundarias, el ácido nucleico depositario de la información hereditaria es la molécula llamada ADN (ácido desoxirribonucleico). También cabe conceptuar como entidades taxonómicas diferenciadas otras divisiones más finas de varios tipos de plantas y animales en especies, subespecies y razas.

Una especie es un grupo de individuos que pueden cruzarse dando descendencia fértil, situación que no se produce al cruzarse con organismos de otros grupos. El cruce de perros de distintas razas origina cachorros que, una vez adultos, estarán en condiciones de reproducirse. Pero el apareamiento de dos especies distintas, incluso tratándose de especies tan próximas como el caballo y el asno, origina una descendencia estéril (en este caso, la mula). De aquí que asnos y caballos se clasifiquen como dos especies distintas. A veces se producen apareamientos, viables como tales pero infecundos, de especies más diferenciadas —leones y tigres, por ejemplo—, y aunque en rarísimas ocasiones la progenie tiene capacidad reproductiva, ello no indica sino que la definición de especie es un tanto confusa. Todos los hombres somos individuos de la especie homo sapiens, optimista apelativo latino que significa «hombre sabio». Nuestros probables antecesores, el homo erectus y el homo habilis —a la sazón extintos—, se clasifican como pertenecientes al mismo género (homo) pero a diferente especie, aunque nadie, por lo menos en fecha reciente, ha intentado investigar si el cruce de uno y otro con individuos de nuestra especie podría haber originado una progenie fértil.

En la antigüedad dominaba la idea de que se podía obtener descendencia a partir de cruces entre organismos de muy distinta naturaleza. La mitología nos dice que el Minotauro muerto por Teseo era fruto de un toro y de una mujer, y el historiador romano Plinio manifiesta que el avestruz, recién descubierto por aquel entonces, era producto del cruce de una jirafa con un mosquito. (Debo suponer que lo sería del apareamiento de una jirafa hembra y un mosquito macho.) Es indudable que muchos apareamientos no deben haber sido intentados en la práctica por una comprensible falta de incentivos.

En el presente capítulo aludiremos repetidas veces al gráfico de la ilustración 1. La curva de un trazo continuo muestra el momento en que aparecen por vez primera algunos importantes grupos taxonómicos. Ni que decir tiene que existen muchos más taxones que los representados por los escasos puntos que aparecen en la gráfica. Con todo, la curva ilustra de forma clara la gran cantidad de puntos que se necesitarían para representar en la figura las decenas de millones de taxones que han surgido desde que la vida hizo su aparición en el planeta. Los grupos taxonómicos más importantes, aquellos que han evolucionado más recientemente, son por regla general los más complejos.

El análisis del comportamiento de un organismo, esto es, el número de funciones que está llamado a ejecutar en el curso de la vida, permite hacerse una idea de su grado de complejidad. Con todo, este factor también puede determinarse atendiendo al mínimo caudal de información que contiene el material genético del organismo de que se trate. Un cromosoma humano, por ejemplo, contiene una larguísima molécula de ADN arrollada de forma helicoidal, con lo que ocupa un espacio mucho más reducido del que necesitaría en el caso de que se presentara completamente extendida. Dicha molécula de ADN está fragmentada en bloques o unidades autónomas unidos de forma similar a los peldaños de una escala de cuerda. Dichas unidades reciben el nombre de nucleótidos, de los que existen cuatro variedades. El lenguaje de la vida, el caudal de información hereditario, viene determinado por las diferentes disposiciones de los cuatro tipos de nucleótidos distintos. Así pues, podemos decir que el lenguaje de la herencia está escrito en un alfabeto de sólo cuatro letras.

Pero el libro de la vida es muy pródigo y, así, una molécula de ADN cromosómico del hombre está integrada por unos cinco mil millones de pares de nucleótidos. Las instrucciones genéticas de los restantes taxones terrestres están escritas en el mismo lenguaje y con el mismo código. Es evidente, pues, que este lenguaje genético común constituye un indicio de que todos los organismos de la Tierra tienen un solo antecesor, de que en el planeta se produjo una única manifestación de vida hace aproximadamente cuatro mil millones de años.

Por regla general, el volumen informativo de cada mensaje viene representado en unidades llamadas bits, contracción del término inglés binary digits (dígitos binarios). El sistema aritmético más sencillo que existe no utiliza diez dígitos (como hacemos nosotros en virtud del accidente evolutivo que nos otorgó diez dedos), sino tan sólo dos, el 0 y el 1. Toda pregunta definida de manera suficiente es susceptible de ser respondida con un solo dígito binario, sea el 0 o el 1, es decir con un «sí» o un «no». En el supuesto de que el código genético estuviera escrito en un alfabeto con dos letras, en vez de en otro con cuatro, el número de bits contenido en una molécula de ADN equivaldría al doble de pares de nucleótidos. Pero dado que existen cuatro clases distintas de nucleótidos, el número de bits de información contenidos en la citada molécula de ADN es el cuádruple del número de pares de nucleótidos. Por lo tanto, si un solo cromosoma tiene cinco mil millones (5 × 109) de nucleótidos, contendrá veinte mil millones (2 × 1010) de bits de información. (El símbolo 109 nos indica simplemente la unidad seguida de un determinado número de ceros; en el caso que nos ocupa, nueve.)

¿Qué cantidad de información suponen veinte mil millones de bits? ¿Cuál sería su equivalente si esta cifra se plasmara en un libro corriente escrito en un idioma moderno? Por regla general, los alfabetos de las distintas lenguas poseen de veinte a cuarenta letras, a los que debe añadirse de doce a veinticinco numerales y signos de puntuación. Por lo tanto, la mayoría de idiomas no requerirían más de sesenta y cuatro caracteres. Puesto que 26 es igual a 64 (2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2), bastarían seis bits para configurar una letra o un signo. Imaginemos que llegamos a esta determinación mediante una especie de juego de las «Veinte preguntas», en el que cada respuesta equivale al empleo de un solo bit para una pregunta a la que se contesta escuetamente con un así» o con un ano». Supongamos que el carácter que deseamos especificar es la letra J. Para ello, procederíamos del siguiente modo:

PRIMERA PREGUNTA: ¿Se trata de una letra (O) o de otro signo (1)?

RESPUESTA: De una letra (O).

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Forma parte de la primera mitad (O) o de la segunda mitad (1) del alfabeto?

RESPUESTA: De la primera mitad (O).

TERCERA PREGUNTA: ¿Se encuentra entre las siete primeras letras (O) de las trece que forman la primera mitad del alfabeto, o entre las seis restantes (1)?

RESPUESTA: Entre las seis últimas (1).

CUARTA PREGUNTA: Tomando las seis últimas letras (H, I, J, K, L, M,), ¿forma parte de la primera mitad (O) o de la segunda mitad (1)?

RESPUESTA: De la primera mitad (O).

QUINTA PREGUNTA: Tomando dichas letras (H, I, J), ¿es la H (o) o bien la I o la J (1)?

RESPUESTA: La I o la J (1).

SEXTA PREGUNTA: ¿Se trata de la I (O) o de la J (1)?

RESPUESTA: De la J (1).

En consecuencia, especificar la letra J equivale al código binario 001011, con la salvedad de que no ha sido necesario formular veinte preguntas, sino seis, y es este detalle el que nos permite afirmar que para determinar una letra dada bastan solamente seis bits. Por tanto, veinte mil millones de bits corresponden poco más o menos a tres mil millones de letras ((2 × 10l0)/6 ≅ 3 × 109). Si una palabra consta por término medio de seis letras, el volumen de información que admite un cromosoma humano se eleva a unos quinientos millones de palabras ((3 × 109)/6 = 5 × 108). Si la página corriente de un libro contiene alrededor de trescientas palabras, la cantidad antedicha nos daría unos dos millones de páginas ((5 × 108)/(3 × 102) ≅ 2 × 106). Teniendo en cuenta que, por término medio, un libro contiene quinientas páginas de esta índole, el caudal informativo de un solo cromosoma es el equivalente a unos cuatro mil volúmenes ((2 × 106)/(5 × 102) = 4 × 103). De lo dicho se desprende claramente que la secuencia de segmentos de la cadena de ADN que antes mencionábamos supone un formidable acopio de datos. Por lo demás, es natural que para especificar un objeto de tan exquisita construcción y complejo funcionamiento como el ser humano se requiera un caudal informativo tan inmenso. Los organismos simples son menos complejos y tienen menos funciones que realizar, de ahí que necesiten un menor acopio de información genética. Los computadores de los módulos del Viking I y II que se posaron sobre Marte en 1976 habían sido previamente programados con un volumen de instrucciones de algunos millones de bits. Por tanto, ambos vehículos espaciales contenían un poco más de «información genética» que una bacteria, pero muchísima menos que un alga.

Ilustración 1. El gráfico muestra la evolución del acopio de información contenida en los genes y en el cerebro durante la historia de la vida en la Tierra. La curva de trazo grueso, jalonada por puntitos negros, representa el número de bits de información contenido en los genes de diversos grupos taxonómicos, de los que se muestra, también, la ¿poca de su aparición en la crónica geológica del planeta. Debido a las variaciones en la cantidad de ADN de una célula para ciertos grupos taxonómicos, sólo reseñamos en el gráfico el contenido mínimo de información correspondiente a un taxón determinado. Los datos se han tomado de la obra de Britten y Davidson (1969). La curva de trazo discontinuo, flanqueada o cortada por puntos en blanco, constituye una estimación aproximada de la evolución de la cantidad de información contenida en el cerebro y el sistema nervioso de los organismos en cuestión. La información que almacena el cerebro de los anfibios y otros animales de orden inferior caería fuera del margen izquierdo de la figura. También se muestra el número de bits de información contenido en el material genético de los virus, a pesar de que no se ha demostrado fehacientemente que los virus se originaran hace varios miles de millones de años. Cabe en lo posible que los virus hayan evolucionado en una etapa más reciente, por pérdida de funciones, a partir de bacterias u otros organismos más complejos. En el supuesto de que deseáramos ubicar la información extrasomática que se procura el hombre (bibliotecas, etc.), el punto correspondiente caería mucho más allá de la parte inferior del margen derecho de la figura.

La gráfica de la ilustración 1 nos muestra también la cantidad mínima de información genética de las moléculas de ADN en diversos grupos taxonómicos. La suma asignada a los mamíferos es inferior a la del ser humano, por la sencilla razón-de que la mayor parte de ellos poseen menos información genética que el hombre. En el seno de algunas categorías taxonómicas —caso, por ejemplo, de los anfibios— el volumen de información genética varía considerablemente de una especie a otra, y se sospecha que buena parte de su ADN es redundante o carece de función específica. Este es el motivo de que en la gráfica conste solamente la cantidad mínima de ADN que contiene un taxón determinado.

En la gráfica se observa que hace tres mil millones de años el acopio de información de los organismos terrestres experimentó un marcado incremento, y que a partir de entonces el volumen de información genética ha ido aumentando lentamente. También se aprecia que si para poder sobrevivir el hombre necesita bastante más de varias decenas de miles de millones (varias veces 1010) de bits de información, los sistemas extragenéticos deberán ser los encargados de facilitarle la cantidad complementaria; la velocidad con que se desarrollan los sistemas genéticos es tan lenta que el ADN no puede suministrar este suplemento de información biológica.

El material básico de la evolución son las mutaciones, es decir, los cambios hereditarios producidos en las cadenas de nucleótidos que se encargan de elaborar las instrucciones hereditarias en la molécula de ADN. Causas de mutación son la radiactividad ambiental, los rayos cósmicos del espacio, y, a menudo, el azar, que altera espontáneamente la disposición de los nucleótidos en contra de las previsiones formuladas sobre una base estadística. Los enlaces químicos se rompen accidental y espontáneamente. Hasta cierto punto el propio organismo regula las mutaciones, ya que posee la facultad de reparar determinados daños estructurales causados a su contingente de ADN. Hay, por ejemplo, una serie de moléculas que supervisan el ADN para detectar una posible deterioración de las mismas. Cuando se descubre una alteración particularmente nociva, ésta queda bruscamente cortada por una especie de «tijeras» moleculares, lo que permite recomponer el ADN. Con todo, esta facultad regeneradora no es, no conviene que sea, perfecta, puesto que la evolución necesita de las mutaciones. La mutación sobrevenida en una molécula de ADN del cromosoma de una célula de la piel del dedo índice no tiene influjo en la herencia, ya que los dedos de la mano no intervienen, por lo menos de una manera directa, en la propagación de la especie. Lo que sí influye son las mutaciones en los gametos, los óvulos y las células germinales, que son los agentes de la reproducción sexual.

De manera fortuita, ciertas mutaciones beneficiosas suministran el material de base que impulsa la evolución biológica, como, por ejemplo, la mutación que aporta melanina a determinada especie de mariposas nocturnas, con el consiguiente cambio de coloración del blanco al negro. Por regla general, esta clase de mariposas nocturnas se posa en el tipo de abedul que se da en Inglaterra, donde la coloración blanca del insecto le procura un camuflaje protector. En este caso la mutación de la melanina no supone una ventaja, pues las mariposas con pigmentación negra destacan visiblemente y son engullidas por los pájaros. Se trata, pues, de una mutación perjudicial. Pero cuando a raíz de la revolución industrial la corteza del abedul empezó a cubrirse de hollín, la situación cambió radicalmente, y sólo las mariposas que habían experimentado la mutación antedicha sobrevivieron. En este caso nos hallamos ante una mutación beneficiosa y, andando el tiempo, la mayor parte de las mariposas nocturnas adquieren la pigmentación negra, rasgo hereditario que se transmite a las futuras generaciones. De vez en cuando también se producen «retromutaciones» que destruyen la adaptación inducida por la melanina y que serían beneficiosas para el insecto si se pudiera poner término a la contaminación industrial que padece Gran Bretaña.

Obsérvese que en esta interacción entre mutación y selección natural, la mariposa nocturna no realiza un esfuerzo consciente para adaptarse a los cambios del medio físico. Se trata de un proceso fortuito, sólo verificado por apreciaciones estadísticas.

Los organismos de mayor tamaño, como el hombre, sufren por término medio una mutación por cada diez gametos, o sea, que existe un diez por ciento de probabilidades de que una célula germinal o reproductora lleve registrado un cambio transmisible por herencia en las instrucciones genéticas que han de configurar la estructura de la siguiente generación. Son mutaciones acaecidas al azar y casi siempre nocivas, pues es raro que un mecanismo de precisión mejore como resultado de un cambio fortuito en las instrucciones para construirlo.

Por otra parte, muchas de las mutaciones aludidas tienen carácter recesivo, es decir, no se manifiestan de forma inmediata. Con todo, el índice de mutación es a la sazón tan elevado que, al decir de diversos biólogos, si aumentase la cantidad de ADN genético se producirían índices de mutación demasiado altos. Si aumentara nuestra dotación de genes, sobrevendrían numerosos desajustes con excesiva frecuencia.[2] Si ello es así, tiene que existir un «techo» en cuanto al volumen de información genética que puede tener cabida en el ADN de los organismos más complejos. Por el mero hecho de su existencia, dichos organismos deben poseer considerables recursos de información extragenética. En todos los animales superiores, a excepción del hombre, esta información se contiene casi exclusivamente en el cerebro.

¿Cómo se distribuye la información contenida en el cerebro? Examinemos los dos puntos de vista más antagónicos acerca de la función del cerebro. Según unos, el cerebro, o por lo menos su capa más superficial, la corteza cerebral, es equipotente, o sea que cualquier parte de la misma puede realizar las funciones de las demás, por lo que no cabe hablar de localización de funciones. La segunda teoría afirma que el cerebro es un entramado de conexiones y que, por tanto, las funciones cognoscitivas específicas están localizadas en zonas muy concretas del cerebro. El estudio de los computadores parece indicar que la verdad radica en un punto medio entre ambos extremos. Por una parte, toda estimación no mística de la función cerebral debe relacionar la fisiología con la anatomía y cada función específica debe subsumirse en unos módulos neurales concretos u otras estructuras cerebrales. Por otra, y con objeto de asegurar la esmerada ejecución de cada función y prevenir eventuales fallos, cabe suponer que la selección natural ha desarrollado una redundancia considerable en la función cerebral. Y lo mismo cabe esperar del curso evolutivo más probablemente seguido por el cerebro.

La redundancia de memoria almacenada quedó claramente probada gracias a los experimentos de Karl Lashley, un psiconeurólogo de Harvard que extirpó considerables porciones de la corteza cerebral de ratas sin que los roedores olvidaran el trazado, previamente asimilado, de un laberinto. De los referidos experimentos se infiere que una misma memoria ha de estar forzosamente localizada en múltiples partes del cerebro. Hoy sabemos que determinados recuerdos se canalizan a través de un conducto denominado cuerpo calloso, que comunica los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo.

Según Lashley, tampoco se apreciaron cambios en el comportamiento general de las ratas tras serles extirpada una porción considerable, digamos un diez por ciento, de cerebro. Aun así, habría que consultar al animalito y preguntarle su opinión al respecto. Aclarar inequívocamente la cuestión requeriría un estudio minucioso del comportamiento social de las ratas, de sus hábitos para procurarse alimentos y de su reacción ante el acoso de un felino. Hay cantidad de hipotéticas alteraciones que podrían ser consecuencia de tales extirpaciones y que, aun cuando no se hicieran evidentes al investigar de forma inmediata, serían de gran trascendencia para la rata, como, por ejemplo, el interés que suscita un individuo atractivo en otro del sexo opuesto después de la extirpación, o el grado de apatía que acredita el roedor frente a un gato al acecho.[3]

Se arguye a veces que el seccionamiento o las lesiones de partes importantes de la corteza cerebral en el hombre —como tras practicar una lobotomía prefrontal bilateral o a resultas de un accidente— apenas repercuten en su comportamiento. Sin embargo, no debe perderse de vista que determinadas formas de conducta humana no se aprecian claramente desde el exterior, y a veces incluso pasan inadvertidas al propio sujeto. Ciertas percepciones y actividades, como la creatividad, se dan muy raramente. La asociación de ideas que llevan aparejados los actos del genio creativo, por insignificantes que sean, requieren al parecer el despliegue de múltiples recursos del cerebro. Es indiscutible que estos actos creativos son rasgo distintivo de nuestra civilización y del hombre como especie animal. Con todo, en muchos individuos se producen raramente y es muy posible que ni el sujeto que padece la lesión cerebral ni el médico que le examina perciban su ausencia.

Si bien es inevitable una considerable redundancia o duplicación de las funciones cerebrales, podemos asegurar casi con certeza que la hipótesis de la equipotencia integral es falsa, y la mayor parte de los neurofisiólogos contemporáneos la han rechazado. En cambio, no resulta fácil descartar la hipótesis de un cierto grado de equipotencia (como sería, por ejemplo, sostener que la memoria es una función de la corteza cerebral en bloque) aunque, como tendremos ocasión de ver, también ésta puede rebatirse.

Está muy generalizada la idea de que la mitad del cerebro o más no entra en funciones. Desde un punto de vista evolutivo sería ésta una circunstancia realmente anómala y cabría preguntarse por qué hubo proceso de evolución si a esta porción del cerebro no le corresponde función alguna. La verdad, empero, es que tal aseveración no se asienta en pruebas sólidas y que, una vez más, se formula tomando como base que numerosas lesiones cerebrales, generalmente de la corteza, no tienen repercusión manifiesta en el comportamiento. Esta teoría no toma en cuenta (1) la posibilidad de redundancia funcional, ni (2) el hecho de que determinados actos humanos se gestan a niveles de conciencia muy recónditos. Así, las lesiones del hemisferio derecho de la corteza cerebral pueden menoscabar pensamiento y acción, pero en dominios que no son los de la expresión oral y que, por definición, son de difícil descripción, tanto por parte del médico como del paciente.

Por otra parte, existen abundantes pruebas que demuestran el carácter local de las funciones cerebrales. Por ejemplo, se ha determinado que debajo de la corteza existen áreas cerebrales específicas relacionadas con el apetito, el sentido del equilibrio, la regulación térmica, la circulación de la sangre, los movimientos sincronizados y la respiración. Uno de los estudios clásicos sobre las funciones superiores del cerebro lo constituyen los experimentos del neurocirujano canadiense Wilder Penfield, quien ha investigado los efectos de la estimulación eléctrica de diversas partes de la corteza cerebral, por lo general tratando de aminorar los síntomas de dolencias tales como la epilepsia psicomotora. Los pacientes, tras una ligera estimulación eléctrica de determinadas zonas del cerebro, acreditaron rememorar percepciones olfativas, auditivas o visuales ya experimentadas en el pasado.

Uno de los casos tipo podría ser el del paciente al que después de serle practicada una craneotomía afirma haber escuchado con todo detalle la interpretación de una composición orquestal cuando se estimula eléctricamente su corteza cerebral a través del electrodo de Penfield. Cuando Penfield indicaba al paciente, que por norma siempre permanece despierto durante los experimentos, que le estaba estimulando la corteza cuando en realidad no era así, el enfermo, indefectiblemente, señalaba que no afluían a su mente recuerdos de ninguna especie. Pero cuando Penfield provocaba sin previo aviso una estimulación eléctrica de la corteza, surgía o continuaba determinada evocación. Por ejemplo, había pacientes que decían experimentar una emoción concreta, una sensación de familiaridad o la remembranza plena de una experiencia acaecida muchos años atrás, todo ello de forma simultánea, pero no conflictiva, con la conciencia de estar en un quirófano conversando con el cirujano. Aunque algunos enfermos aludían a estas rememoraciones como «pequeños sueños», lo cierto es que no aparecía en ellos el simbolismo característico de toda ensoñación. Estas explicaciones han sido facilitadas casi exclusivamente por epilépticos, pero cabe dentro de lo posible, aunque en manera alguna se haya demostrado, que en circunstancias similares también los no epilépticos tengan reminiscencias perceptibles de la misma especie.

En un caso de estimulación eléctrica del lóbulo occipital, que está relacionado con la vista, el paciente dijo estar viendo revolotear una mariposa con tan palpable verismo que, recostado como estaba en la mesa de operaciones, extendió su mano para atraparla. En el curso de un experimento parejo, realizado con un mono, el animal miraba con fijeza, como si tuviera un objeto ante sus ojos, hasta que realizó un brusco ademán con la mano derecha, como si quisiera aprehender alguna cosa, para luego contemplar con manifiesto desconcierto su mano vacía.

La estimulación eléctrica indolora de por lo menos algunas cortezas cerebrales provoca una avalancha de recuerdos concretos. Sin embargo, la supresión del tejido cerebral que está en contacto con el electrodo no borra la memoria. Es difícil resistirse a la conclusión de que, por lo menos en el hombre, la memoria de los distintos sucesos se acumula en alguna región de la corteza cerebral, en espera de que el cerebro la redame mediante impulsos eléctricos, que, por supuesto, genera normalmente el propio órgano cerebral.

Si la memoria es una función de la corteza cerebral en bloque —más bien una especie de reverberación dinámica o estereotipo de ondas electromagnéticas estacionarias de sus partes constituyentes que acumulación estática en compartimientos estancos del cerebro— quedaría explicada la supervivencia de recuerdos aún después de haber sufrido el cerebro lesiones graves. Sin embargo, los indicios apuntan en dirección contraria. En una serie de experimentos llevados a cabo por el neurofisiólogo norteamericano Ralph Gerard, de la Universidad de Michigan, se enseñó a unos hámsteres a recorrer un sencillo laberinto. A continuación los animalitos fueron sometidos a temperaturas de casi cero grados en un congelador, sometidos a una especie de hibernación artificial. Las bajas temperaturas hicieron que cesara toda actividad eléctrica detectable en el cerebro de los hámsteres. Si la teoría de una memoria dinámica hubiese sido cierta, el experimento hubiera debido borrar del cerebro de los hámsteres la retentiva del trazado del laberinto. Sin embargo, tras su descongelación, los hámsteres recuperaron la memoria. A lo que parece, la memoria se halla localizada en regiones específicas del cerebro, y el hecho de que no sufra menoscabo después de lesiones cerebrales importantes demuestra que existe un suplemento residual de memoria estática almacenada en diversas áreas de la masa cerebral.

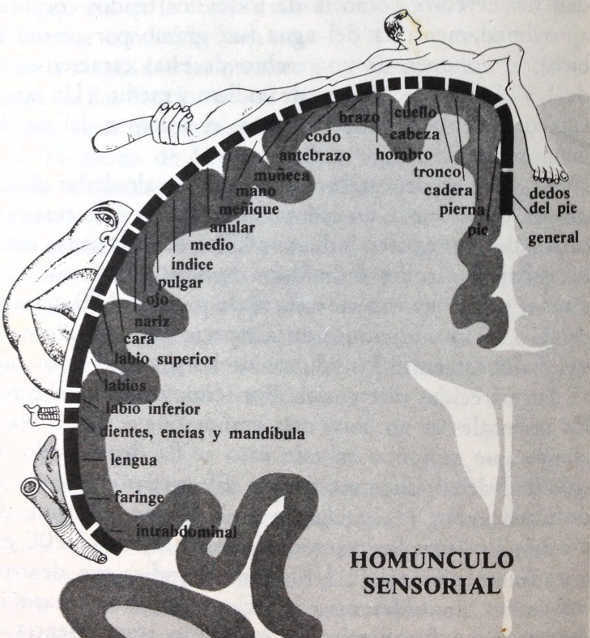

Penfield, ampliando los hallazgos de los investigadores precedentes, también descubrió la existencia de una notable localización funcional en la corteza motora. Determinadas partes de las capas superficiales de nuestro cerebro envían o reciben señales a/de ciertas partes del cuerpo. En la ilustración 2 se ofrecen dos croquis de la corteza motórica y sensorial según Penfield. En ellos se refleja con claridad la importancia proporcional de las distintas partes de nuestro cuerpo. La gran extensión de área cerebral que corresponde a los dedos —sobre todo al pulgar— así como a la boca y a los órganos del habla, corresponde exactamente a lo que en el plano fisiológico, y por vía del comportamiento, nos diferencia de la inmensa mayoría de las restantes especies animales. Sin el habla no habríamos desarrollado nuestro saber ni nuestra cultura, y sin las manos no hubieran sido posibles los portentosos avances técnicos del hombre ni sus creaciones monumentales. En cierto modo, el esquema de la corteza motora es una fiel representación de nuestra condición humana.

Pero en la actualidad las pruebas que poseemos acerca de la localización de las funciones son aún mucho más sólidas. En una brillante serie de experimentos, David Hubel, de la Facultad de Medicina de Harvard, descubrió la existencia de formaciones reticulares de células cerebrales que responden selectivamente a la percepción ocular de una serie de líneas orientadas según diversas direcciones. Así, existen células que detectan líneas horizontales, otras las verticales, unas terceras las diagonales, y cualquiera de ellas sólo resulta estimulada cuando percibe líneas con la orientación apropiada. Por tanto, ya se han registrado ciertos indicios indudables de pensamiento abstracto en las células cerebrales.

La existencia de regiones específicas del cerebro relacionadas con funciones cognoscitivas, sensoriales y motoras concretas, hace innecesaria la existencia de una perfecta correlación entre masa cerebral e inteligencia. Determinadas partes del cerebro son, a todas luces, más importantes que otras. Entre los cerebros de mayor tamaño se cuentan, por ejemplo, los de personajes como Oliver Cromwell, Ivan Turgenev y Lord Byron, todos ellos hombres de gran talento, pero no, en cambio, el de Albert Einstein, que tenía un cerebro de tamaño corriente. El cerebro de Anatole France, hombre de inteligencia superior a la media, era la mitad de grande que el de Byron.

El recién nacido posee un cerebro muy grande en proporción al tamaño del cuerpo (un 12%, poco más o menos). Durante los tres primeros años de su vida, o sea el período en que el niño aprende con mayor rapidez, el cerebro, y en especial la corteza, continúan creciendo muy rápidamente. Al cumplir los seis, el niño posee ya el 90% de la masa encefálica que tendrá como adulto. El peso medio de la masa encefálica del hombre actual es de unos 1.375 gramos. Dado que la densidad del cerebro, como la de todos los tejidos corporales, es aproximadamente la del agua (un gramo por centímetro cúbico), el volumen de un cerebro de estas características sería de 1.375 c.c., algo menos de un litro y medio. (Un centímetro cúbico tiene, poco más o menos, el volumen del ombligo de un hombre adulto).

El volumen del cerebro de la mujer es alrededor de 150 c.c. menor. Si se toman en cuenta las carencias ambientales y educacionales, no existen indicios sólidos de diferencias intelectuales cabales entre los individuos de uno y otro sexo. Consideramos, pues, que una diferencia de peso de 150 gramos en el cerebro de los individuos de la especie humana carece de relieve. También entre los adultos de las distintas razas humanas se dan parecidas diferencias. Por término medio, el cerebro de los orientales es un poco más grande que el de los blancos, y puesto que tampoco en este caso se ha demostrado que, en igualdad de condiciones, existen diferencias en cuanto al nivel de inteligencia, la conclusión es la misma. La gran diferencia de peso entre los cerebros de Lord Byron (2.200 gramos) y de Anatole France (1.100 gramos), indica que, dentro de estos límites, una diferencia de incluso varios centenares de gramos no tiene, funcionalmente hablando, trascendencia alguna.

Por otra parte, el adulto microcéfalo, es decir, el individuo que nace con un cerebro pequeño, experimenta un grave menoscabo en sus facultades cognoscitivas. Por término medio, su masa cerebral es de 450 a 900 gramos. La masa encefálica de un recién nacido es corrientemente de 350 gramos, y la de un niño de un año, de 500 gramos aproximadamente. Es evidente que descendiendo en la escala de las masas cerebrales, llega un momento en que dicha masa es tan reducida que su actividad, comparada con la de un ser humano adulto que posea un cerebro de tamaño normal, se verá seriamente menoscabada.

Ilustración 2. Homúnculos sensorial y motor, según Penfield. Se trata de dos esbozos gráficos de la especialización de funciones en la corteza cerebral. Las figuras humanas distorsionadas muestran la atención que la corteza concede a los distintos órganos del cuerpo humano. Cuanto mayor es la parte del cuerpo expuesta, más importancia reviste. El croquis del «homúnculo sensorial» muestra dicha área somática, que recibe información neural de las partes del cerebro que se representan. El croquis del «homúnculo motor» corresponde a la transmisión de impulsos del cerebro al cuerpo.

Por lo demás, en los seres humanos existe una correlación estadística entre el peso o tamaño del cerebro y la inteligencia. Como se desprende del ejemplo antes expuesto, concerniente al tamaño de los cerebros de Byron y de Anatole France, la relación entre ambos aspeaos no es biunívoca. En ningún caso podemos afirmar taxativamente cuál es el grado de inteligencia de un individuo, hombre o mujer, tomando en cuenta solamente el tamaño de su cerebro. Sin embargo, como ha demostrado Leigh van Valen, biólogo evolucionista de la Universidad de Chicago, los datos de que disponemos nos inclinan a pensar que, por término medio, existe una correlación bastante estrecha entre el tamaño del cerebro y la inteligencia del individuo. ¿Significa esto que en algún caso el tamaño del cerebro es factor determinante de la inteligencia? ¿No es posible, por ejemplo, que la desnutrición del individuo, sobre todo del feto en el útero o durante la primera infancia, origine a la vez una merma del tamaño del cerebro y una disminución del nivel intelectivo, sin que uno de estos factores sea causante del otro? Van Valen pone de manifiesto que la correlación entre el tamaño del cerebro y el grado de inteligencia en el ser humano es más exacta que la supuesta correlación entre la inteligencia y la estatura o el peso corporal del individuo adulto, que se sabe vienen mediatizados por una alimentación insuficiente. Por lo demás, no existe la menor duda de que la desnutrición puede originar un deterioro de la inteligencia. En fin, dejando al margen estas repercusiones, parece posible afirmar hasta cierto punto que a mayor tamaño del cerebro, en términos absolutos, mayores son las probabilidades de que el individuo alcance un grado superior de inteligencia.

Los físicos, al explorar zonas vírgenes del ámbito intelectivo, han considerado útil realizar estimaciones sobre los órdenes de magnitud. Se trata de cálculos aproximados que esbozan el problema y sirven de guía a ulteriores estudios, sin que pretendan alcanzar una exactitud extrema. En lo que atañe al tema de la relación entre masa del cerebro e inteligencia, está claro que en el presente estadio de la ciencia no es posible efectuar una reseña de la función de cada centímetro cúbico de cerebro. Cabe preguntarse, empero, si habrá algún medio, por tosco que sea, de relacionar masa cerebral e inteligencia.

Es precisamente en este contexto donde las diferencias de masa cerebral entre individuos de ambos sexos ofrecen interés, porque, en general, la mujer es más baja y tiene una masa corpórea más reducida que el hombre. Cabe preguntarse, pues, si teniendo menos masa corpórea que controlar, la mujer necesita también un cerebro más pequeño. Ello implicaría suponer que la proporción entre masa del cerebro y masa total del organismo es un baremo más adecuado para medir la inteligencia que la estimación del valor absoluto de la masa cerebral.

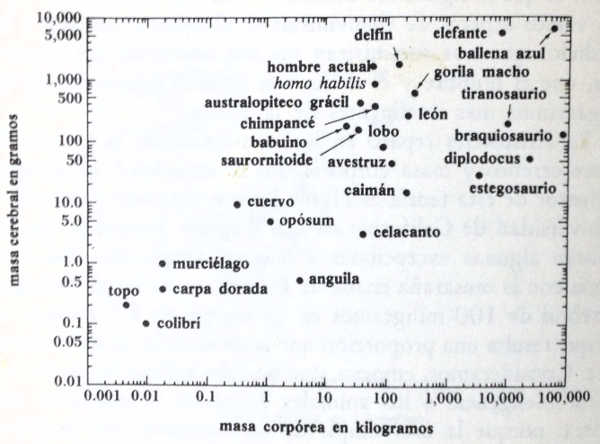

En el diagrama de la ilustración 3 se muestra la masa cerebral y la masa corpórea de diversas especies animales. Se aprecia una notable diferencia de los peces y reptiles frente a las aves y mamíferos. Estos presentan una considerable masa cerebral en proporción a la masa o peso corporal. El cerebro de los mamíferos puede llegar a pesar de diez a cien veces más que el de los reptiles actuales de tamaño equivalente. En cuanto a las diferencias entre mamíferos y dinosaurios, todavía son más abultadas. Se trata de diferencias realmente asombrosas y sistemáticas. Habida cuenta de que el hombre es un mamífero, es probable que alberguemos algún que otro prejuicio acerca de la proporción que guarda la inteligencia de los mamíferos con la de los reptiles. Con todo, creo que existen abundantes pruebas de que los mamíferos son, en todos los casos, mucho más inteligentes que los reptiles. (En el gráfico se nos muestra una insólita excepción; se trata de un dinosaurio del suborden de los terópodos, semejante al avestruz, perteneciente al último período del cretáceo, cuya proporción entre cerebro y masa corpórea le sitúa en una zona normalmente reservada a las grandes aves y a los mamíferos menos inteligentes. Sería interesante conocer muchos más datos acerca de estas criaturas, estudiadas por Dale Russell, director de la división de Paleontología de los Museos Nacionales de Canadá.) De este diagrama, también se infiere que los primates, grupo taxonómico en el que se incluye el hombre, se diferencian, aunque no de forma tan sistemática, de los restantes mamíferos. El cerebro de los primates es, por término medio, de dos a veinte veces más grande que el de los mamíferos no primates de idéntica masa corporal.

Ilustración 3. En este diagrama se coteja la masa cerebral con la masa corpórea de primates, mamíferos, aves, peces, reptiles y dinosaurios. El diagrama se ha compuesto tomando como base la obra de Jerison (1973) y se han añadido algunos puntos correspondientes a los dinosaurios y miembros de la familia humana a la sazón extintos.

Si examinamos con más detenimiento el citado diagrama y seleccionamos un grupo de animales, observaremos los resultados en la ilustración 4. De todos los organismos reseñados en el gráfico, el animal que posee el cerebro más grande en proporción al peso del cuerpo es una criatura llamada homo sapiens, al que le siguen los delfines.[4] Una vez más, creemos que no vamos a pecar de chauvinistas si afirmamos, en base a los indicios que nos suministran sus respectivos comportamientos, que el hombre y el delfín son cuando menos dos de los organismos más inteligentes de la Tierra.

Ya Aristóteles reparó en la importancia de la proporción entre cerebro y masa corporal. En la actualidad, el principal defensor de esta teoría es Harry Jerison, neuropsiquiatra de la Universidad de California en Los Ángeles. Jerison indica que existen algunas excepciones a nuestra correlación. Tal sucedería con la musaraña enana de Europa, que alberga una masa cerebral de 100 miligramos en un cuerpo de 4,7 gramos, de lo que resulta una proporción que la sitúa en la escala del hombre. Consideramos, empero, que no cabe aplicar la correlación masa-inteligencia a los animales de escasa envergadura corpórea, porque la más simple de las funciones «de manutención» del cerebro requiere un porcentaje mínimo de masa cerebral.

La masa cerebral de un cachalote maduro, pariente cercano del delfín, es de casi 9.000 gramos, o sea seis veces y media mayor que la usual en el hombre. Es una masa insólita en términos absolutos, pero no (cotéjese con el gráfico de la ilustración 4) si atendemos a la proporción entre tamaño del cerebro y envergadura del organismo. Con todo, la masa cerebral de las especies más gigantescas de dinosaurio representa el 1% de la que ostenta el cachalote. ¿Para qué necesita este cetáceo disponer de un cerebro tan enorme? ¿Existen estudios, percepciones, artes, ciencias o leyendas en torno a la figura del cachalote?

Ilustración 4. He aquí una ampliación detallada de algunos de los puntos de la ilustración 3. El Saurornithoides corresponde a la especie de reptil parecido al avestruz que se menciona en el texto.

La pauta de la proporción entre masa cerebral y masa corpórea, en la que no intervienen apreciaciones de conducta, ha demostrado ser un baremo sumamente útil para medir la inteligencia proporcional de muy distintas especies animales. Es lo que un físico llamaría «un primer enfoque satisfactorio». (Conviene tomar nota, de cara a posteriores referencias, que los australopitecos, que o bien fueron antecesores directos del hombre o, por lo menos, de una rama muy afín, tenían también un cerebro considerable en proporción al peso del organismo, como demuestran los moldes obtenidos de cráneos fosilizados). Me pregunto si el singular atractivo de los niños de corta edad y de oíros pequeños mamíferos —con cabezas proporcionalmente muy grandes comparadas con la de los individuos adultos de la misma especie— se debe a que tenemos una conciencia oculta de la importancia que reviste la proporción cerebro-masa corpórea.

De lo dicho hasta el momento se deduce que la evolución de los mamíferos a partir de los reptiles, ocurrida hace más de doscientos millones de años, vino acompañada de un notable incremento del tamaño relativo del cerebro y de la inteligencia, y que la evolución del hombre a partir de los primates más simples, ocurrida unos cuantos millones de años atrás, impulsó un proceso de cerebración todavía más asombroso.

El cerebro humano (dejando a un lado el cerebelo, que no parece tenga intervención en las funciones cognoscitivas) contiene alrededor de diez mil millones de elementos conmutadores llamados neuronas. (El cerebelo, situado debajo de la corteza cerebral, en la parte posterior de la cabeza, contiene aproximadamente otros diez mil millones de neuronas.) Los flujos eléctricos generados por y a través de las neuronas o células nerviosas llevaron al anatomista Luigi Galvani al descubrimiento de la electricidad. Galvani había comprobado que se podía enviar impulsos eléctricos de las ancas de la rana y que aquellas se contraían espasmódicamente. Desde entonces se extendió la idea de que la electricidad era la causa de la motricidad animal en su acepción más profunda. A lo sumo, ésta es una verdad a medias. Los impulsos eléctricos, transmitidos por conducto de las fibras nerviosas, producen efectivamente, por intermedio de agentes neuroquímicos, movimientos tales como la articulación de los miembros; pero los impulsos se generan en el cerebro. Sin embargo, la moderna ciencia de la electricidad, así como las industrias eléctricas y electrónicas, ven el origen de su actividad en los experimentos de estimulación eléctrica y subsiguiente contracción nerviosa de las ancas de las ranas llevados a cabo en el siglo XVIII.

Pocos decenios después de la muerte de Galvani, un grupo de escritores ingleses bloqueado en los Alpes a causa de los rigores invernales decidió, a modo de pasatiempo, ver cuál de sus componentes era capaz de escribir el relato más alucinante. Fue así como Mary Wollstonecraft Shelley, que formaba parte del grupo, escribió la archiconocida historia del monstruo del Dr. Frankenstein, que cobra vida al serle aplicadas intensas descargas eléctricas. Desde entonces, el instrumental y los artificios eléctricos han sido ingrediente indispensable en la ambientación de las novelas y películas de terror. La idea de que estos elementos sean tan importantes para la creación de la vida humana arranca básicamente de Galvani, pero resulta un tanto equívoca, pese a lo cual el concepto ha tomado carta de naturaleza en numerosas lenguas occidentales. Así, puedo afirmar que me he sentido galvanizado por el afán de escribir este libro.

En general, los neurobiólogos estiman que las neuronas son los elementos activos de la función cerebral, si bien existen indicios de que determinados tipos de memoria y otras funciones cognoscitivas pueden estar ubicadas en ciertas moléculas del cerebro, tales como el ARN o las proteínas de reducido peso molecular. A cada neurona cerebral le corresponden aproximadamente diez células gliales o neurogliales (de la denominación griega de la cola o visco), que constituyen el andamiaje de la construcción neuronal. Por término medio una neurona del cerebro humano posee entre 1.000 y 10.000 sinapsis o puntos de contacto con las neuronas más próximas. (Parece que muchas neuronas de la médula espinal poseen alrededor de 10.000 sinapsis, y es posible que las llamadas células de Purkinje, en el cerebelo, tengan todavía más. En cuanto al número de conexiones por neurona en la corteza cerebral, es probable que sean menos de diez mil). En el supuesto de que cada sinapsis responda a una cuestión elemental con un simple «sí» o «no», al igual que los elementos de conmutación de las computadoras electrónicas, resultaría que el máximo de respuestas en uno u otro sentido, o bits de información, que podría contener el cerebro sería, poco más o menos, de 1010 × 103 = 1013, esto es, 10 billones de bits (o 100 billones = 1014 bits, si partimos de 104 sinapsis por neurona). Algunas de dichas sinapsis contienen probablemente la misma información que otras sinapsis; otras guardarán relación con funciones motoras u otras funciones no cognoscitivas; finalmente, las habrá vacías de contenido, actuando como amortiguadores en espera del flujo informativo de la próxima jornada.

Si el cerebro humano tuviera una sola sinapsis —lo que correspondería a un individuo de monumental estupidez— no podríamos alcanzar más que dos estados mentales. Si las sinapsis fueran dos, tendríamos 22 = 4 estados; si fueran tres, 23 = 8 estados, y siguiendo esta progresión, a n sinapsis corresponderían 2n estados. Pero el caso es que el cerebro humano contiene alrededor de 1013 sinapsis, por lo que el número de estados mentales que puede alcanzar el hombre es de 210l3, o sea, 2 multiplicado por sí mismo diez billones de veces. Se trata de una cifra irrepresentable, mucho mayor, por ejemplo, que el número de partículas elementales (protones y electrones) que existen en todo el universo, número muy inferior a 21000. Debido a esta ingente cantidad de configuraciones cerebrales funcionalmente distintas no puede haber dos hombres iguales, ni siquiera dos gemelos monovitelinos que se hayan criado juntos. Esta cifra colosal puede explicar también, hasta cierto punto, el porqué de la imposibilidad de predecir la conducta humana y el hecho de que en un momento dado lleguemos a sorprendernos de nuestros propios actos. Y, ciertamente, a la vista de tales magnitudes, es realmente asombroso que existan pautas regulares de conducta en el hombre. La única respuesta válida es la de que en modo alguno se han agotado la totalidad de estados cerebrales y que, por consiguiente, existe un ingente número de configuraciones mentales no experimentadas, y ni siquiera atisbadas por el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. Desde este ángulo, todos somos diferentes entre sí, por lo que el reconocimiento de la inviolabilidad de la vida humana, en razón a la singularidad de cada individuo, resulta una consecuencia ética plausible.

En los últimos años se ha podido determinar la existencia de microcircuitos electrónicos en el cerebro. Las neuronas que constituyen estos microcircuitos presentan una gama de respuestas que va mucho más allá del escueto así» o ano» de los elementos conmutadores de las computadoras. Debido a su reducidísimo tamaño (normalmente, una diezmilésima de centímetro) los microcircuitos pueden procesar la información a gran velocidad, pues responden a estímulos o impulsos cuyo voltaje es una centésima menor del que se necesita para estimular a una neurona común y, por lo tanto, son capaces de dar respuestas mucho más precisas y complejas. A lo que parece, estos microcircuitos proliferan de manera congruente con nuestras nociones habituales acerca de la complejidad de un animal, por lo que sería en el ser humano donde se daría una mayor proliferación de los mismos, tanto en términos absolutos como relativos. Por otra parte, en el hombre se desarrollan en una fase embriológica tardía. La existencia de dichos micro-circuitos induce a suponer que la inteligencia no sólo es la resultante de unos índices de proporcionalidad muy elevados entre cerebro y masa corporal, sino también de la abundancia de elementos conmutadores en el cerebro que realizan funciones muy específicas. Los microcircuitos hacen que el número de estados cerebrales sea mayor que el calculado en el párrafo anterior, con lo que se realza la sorprendente unicidad del cerebro de cada individuo.

Cabe, también, abordar el tema del caudal de información contenido en el cerebro humano con arreglo al método introspectivo, completamente distinto del precedente. Tratemos, por ejemplo, de representarnos visualmente una escena de nuestra niñez. Escrutémosla con los ojos de la imaginación y supongámosla compuesta por una finísima trama de puntos, como las telefotos de los periódicos. Cada puntito tiene un color y una intensidad de tono. Se trata de averiguar cuántos bits de información se necesitan para fijar el color y la intensidad tonal de cada uno de ellos, cuántos puntitos forman la imagen representada y cuánto tiempo se requiere para grabar en la mente todos los detalles de la imagen. En esta evocación retrospectiva, uno centra la imaginación en una pequeñísima porción de la imagen cada vez, obteniendo un campo de visión muy reducido. Al integrar los distintos fragmentos de imagen, determinamos la velocidad con que el cerebro procesa los datos acumulados, que se expresará en bits por segundo. Realizado este cálculo, se detecta una velocidad máxima de procesamiento de unos 5.000 bits por segundo.[5]

Por lo general, estas evocaciones visuales se concentran en los perfiles de las formas y en los contrastes muy marcados de color, como el paso del blanco al negro, más que en la representación de las gradaciones intermedias. La rana, por ejemplo, propende marcadamente a visualizar los gradientes de intensidad de tono. Con todo, existen claros indicios de que con razonable frecuencia se da una detallada rememoración no sólo de los contornos de los objetos o figuras, sino también de su masa interior. Tal vez el ejemplo más chocante sea realizar con el hombre el experimento de reconstrucción estereoscópica de una imagen tridimensional a base de contemplar separadamente un mismo objeto situado ante uno y otro ojo. La fusión de imágenes en este anáglifo exige la rememoración de 10.000 elementos visuales.

Pero cuando estoy en estado de vigilia no me paso las horas reteniendo imágenes visuales ni me dedico a escudriñar sin tregua a cuantas personas y objetos encuentro a mi paso. Todo lo más, dedico a ello un pequeño porcentaje de mi tiempo. Mis restantes conductos de información —auditivos, táctiles, olfativos y gustativos— también participan, pero con una velocidad de transmisión mucho más baja. Finalmente, deduzco que la velocidad media de mi cerebro en el tratamiento de la información es de unos 100 bits (5.000/50) por segundo. Así pues, resultaría que a lo largo de un período de sesenta años destinamos 2 × 1011 bits, o sea un total de 200.000 millones de bits, a la retentiva visual y de otro género, en el supuesto de que poseamos una buena memoria. Se trata de una cifra inferior, aunque razonablemente inferior, al número de sinapsis o conexiones neurales (puesto que el cerebro realiza otras funciones, además de la simple evocación mental), e indica que las neuronas son, indiscutiblemente, los elementos conmutadores básicos de la función cerebral.

El psicólogo norteamericano Mark Rosenzweig y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley han llevado a cabo una serie de notables experimentos sobre los cambios que experimenta el cerebro durante el proceso de aprendizaje. Para ello constituyeron dos colonias de ratas de laboratorio: una en un medio silencioso, monótono y degradado, y otra en un entorno abigarrado, bullicioso y estimulante. Pues bien, el segundo grupo mostró un asombroso aumento de la masa y espesor de la corteza, simultáneamente con una serie de alteraciones en la química del cerebro. El fenómeno pudo detectarse tanto en los roedores maduros como en los jóvenes. Esta clase de experimentos demuestra que las incidencias de orden intelectivo van acompañadas de cambios fisiológicos y pone de manifiesto que la plasticidad o adaptabilidad puede ser regulada anatómicamente. Teniendo en cuenta que una corteza cerebral más grande puede facilitar el aprendizaje futuro, se aprecia claramente la importancia de que la niñez del individuo transcurra en un medio estimulante.

Ello significaría que el saber adquirido se corresponde con la producción de nuevas sinapsis o la reactivación de las casi extintas. El neuroanatomista William Greenough, de la Universidad de Illinois, junto con sus colaboradores, ha encontrado indicios que abonan esta hipótesis. En efecto, se ha comprobado que las ratas, después de varias semanas dedicadas al aprendizaje de nuevas instrucciones en el laboratorio, desarrollan en su corteza las ramas neuronales que necesitan para formar sinapsis. Por el contrario, otros roedores sometidos a las mismas condiciones ambientales pero que recibieron una instrucción mucho menos amplia no presentaron innovaciones neuroanatómicas de clase alguna. La formación de nuevas sinapsis requiere la síntesis de moléculas de proteína y de ARN. Pues bien, existen abundantes indicios de que estas moléculas se elaboran en el cerebro durante el aprendizaje, e incluso se ha dicho que el saber está contenido en las moléculas de proteína o de ARN del cerebro. Pero lo más probable es que la información incorporada esté contenida en las neuronas, que a su vez están constituidas por proteínas y ARN.

¿Cuál es el grado de compactibilidad de la información almacenada en el cerebro? Por regla general, un computador moderno en funcionamiento alberga un caudal informativo de alrededor de un millón de bits por centímetro cubico, cantidad resultante de dividir el total de información almacenada en el computador por su volumen. Como hemos dicho, el cerebro humano almacena alrededor de 1013 bits en poco más de 103 centímetros cúbicos. Así pues, su densidad de información es de 1013/103 = 1010, o sea, unos diez mil millones de bits por centímetro cúbico. Por lo tanto, el cerebro acumula diez mil veces más información que un computador, pese a la diferencia de tamaño entre uno y otro. Dicho de otra manera: un computador de la última generación que tuviera que procesar los datos contenidos en el cerebro humano, tendría que tener un volumen diez mil veces mayor. Por otra parte, los actuales computadores electrónicos pueden procesar la información a una velocidad entre 1016 y 1017 bits por segundo, mientras que la velocidad máxima que desarrolla el cerebro es diez mil millones de veces menor. Fácil es imaginar cuán perfecto debe ser el sistema de almacenamiento y «bobinado» del cerebro, habida cuenta de su enorme volumen informativo y lenta velocidad de procesamiento de datos, para realizar tantas tareas vitales con mucha mayor eficiencia que el más perfeccionado de los computadores.

El número de neuronas contenidas en el cerebro de un animal no crece a la par que el volumen del cerebro, sino que aumenta más lentamente. Como se ha dicho, el cerebro del hombre, cuyo volumen es de unos 1.375 c.c., contiene, aparte del cerebelo, unos diez mil millones de neuronas y diez billones de bits. No hace mucho, hallándome en un laboratorio del Instituto Nacional de Salud Mental cercano a Bethesda, Maryland, tuve entre mis manos el cerebro de un conejo. Su volumen era a lo sumo de treinta centímetros cúbicos, poco más o menos el tamaño de un rábano común, correspondiente a unos pocos centenares de millones de neuronas y a unos cien mil millones de bits. Esta masa encefálica regulaba, entre otras cosas, la masticación de la lechuga, las contracciones del hocico y la actividad sexual de los individuos adultos.

Dado que en el seno de grupos taxonómicos como los mamíferos, reptiles o anfibios hay individuos con muy distintas masas cerebrales, no nos es posible ofrecer una evaluación fidedigna acerca del número de neuronas que contiene el cerebro de un representante común de cada entidad o categoría taxonómica, pero sí podemos calcular los valores medios, como se muestra en el gráfico de la ilustración 1. Las evaluaciones aproximadas que allí se ofrecen indican que el cerebro del hombre tiene, poco más o menos, cien veces más bits de información que un conejo. No sé si tendrá utilidad saber que el hombre es cien veces más inteligente que el conejo, pero en todo caso no me parece una aserción ridícula. (Por supuesto que de ello no debe inferirse que un centenar de conejos alcancen el nivel de inteligencia de un ser humano.)

Estamos ya en condiciones de poder comparar el gradual incremento que ha ido experimentando el caudal de información contenido en el material genético y el acumulado en el cerebro de los organismos a lo largo de los sucesivos estadios evolutivos. La intersección de las dos curvas (ilustración 1) coincide con una fecha que nos lleva a remontarnos unos cuantos centenares de millones de años en el pasado y a un volumen de información equivalente a unos miles de millones de bits. En algún lugar de las calurosas junglas del carbonífero emergió un organismo que por vez primera en la historia de la Tierra poseía más información en el cerebro que en los genes. Se trataba de uno de los primeros reptiles, y si nos topásemos con él en nuestro supercivilizado mundo, no le asignaríamos un grado de inteligencia excepcional. Sin embargo, este cerebro marcó un simbólico hito en los anales de la vida sobre el planeta. Los dos jalones subsiguientes en el proceso de cerebración, coincidentes con la aparición de los mamíferos y el advenimiento de los primates semejantes al hombre, constituyeron un avance todavía más significativo en lo tocante a la evolución de la inteligencia. Gran parte de la historia de la vida a partir del carbonífero puede ser descrita como el progresivo —y, por supuesto, incompleto— dominio del cerebro sobre los genes.