F

Pays d’hommes, terre de machos, où le pouvoir officiel n’appartint jamais à une femme, où les qualités supposées viriles sont constamment mises en avant, le Mexique n’a jamais été tendre avec les femmes. Le harcèlement sexuel dans les lieux publics y est habituel, comme faisant partie des mœurs, au point que la cité de Mexico a mis en service, récemment, des autobus réservés aux femmes, solo para damas, comme dans certaines villes de l’Inde, de Taïwan et du Brésil.

Des conductrices sont même en cours de formation.

Les salaires des femmes sont très inférieurs à ceux des hommes, la violence conjugale est fréquente et s’accommode trop souvent de l’indulgence des lois.

Le Mexique a pourtant donné naissance à une galerie de femmes assez étonnantes, sans lesquelles le pays ne pourrait même pas s’imaginer. Ainsi, le premier grand poète mexicain est une femme, Juana Inès de la Cruz, et il en est de même du plus illustre peintre, Frida Kahlo.

Nous devons y ajouter, en une liste assez bizarre, outre les divinités préhispaniques que nous connaissons mal et qui ne sont pas encore « mexicaines », la Vierge de Guadalupe, la sainte patronne, qui mérite dans ce livre une entrée particulière, comme celles que j’ai nommées plus haut. S’opposant à elle, voici la ricanante, l’effrayante Catrina, du graveur Posada, la Cucaracha, vieille fille des rues qui court en vain après sa jeunesse perdue, ses amants enfuis, et aussi la malheureuse Llorona, qui cherche encore, en pleurant, les enfants qu’elle a tués de sa main.

Héroïne combattante des guerres de l’Indépendance, Gertrudis Bocanegra, une femme du Michoacan, fut fusillée en 1818. Sa statue s’élève aujourd’hui sur des places de Patzcuaro.

Voici aussi La China poblana et ses visions célestes, après que la Terre l’eut rejetée. Voici, au XXe siècle, Antonieta Rivas Mercado, riche protectrice des arts qui se tua d’un coup de revolver, pour en finir avec une vie de déceptions, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Voici également, pendant la Révolution, cette femme au visage fermé dont nous avons conservé une photographie (prise par Agustin Victor Casasola) : elle était surnommée La Destroyer, car elle s’occupait des blessés graves et les envoyait plus rapidement à la mort ; sans douleur, nous disent les chroniques.

Nous ne pouvons pas oublier – remontons aux origines – la fameuse Malinche, maîtresse indigène de Cortés, qui se convertit au christianisme et contribua à la défaite des Aztèques. Elle est souvent considérée comme une traîtresse et l’adjectif malinchista désigne encore, aujourd’hui, celui, ou celle qui oserait dénigrer le Mexique. Elle fut pourtant la première à réunir dans son corps les deux continents, la vraie première « Mexicaine ».

J’ajouterais volontiers à cette galerie – figures hautement sacrées parmi d’autres – les grandes étoiles du cinéma mexicain Dolorès del Rio et Maria Felix, qui en leur temps furent des idoles.

Je n’aurai garde d’oublier l’extraordinaire Conchita Jurado, qui, dans les années 1920, utilisant un pseudonyme masculin, escroqua magnifiquement une bonne partie de la haute société mexicaine. Coiffée d’un sombrero noir, avec lunettes et fausses moustaches, la voix grave, elle se faisait passer pour un millionnaire espagnol, don Carlos Balmori, bien introduit dans les milieux d’affaires. Nombreux furent ceux qui se laissèrent prendre à ses promesses mirifiques. Sa tombe, à Mexico, est une merveille : une cinquantaine de carreaux de céramique retracent drôlatiquement ses exploits. Son portrait en femme apparaît sur la pierre tombale : on dirait une vieille dame maigre vêtue de noir, austère, un sac à la main. Son visage est sévère. Elle porte là aussi des lunettes, seul point commun avec don Carlos Balmori.

Faut-il, dans ce bouquet, inclure l’impératrice Charlotte, qui venait de Belgique – un pays presque neuf à l’époque – et qui perdit la raison dans les couloirs du château de Chapultepec ? Pourquoi pas ? Après tout, elle était aussi mexicaine que la Vierge de Guadalupe. Elle aussi, à sa manière, elle a essayé de s’adapter, elle se considérait comme mexicaine. Son sort – malheureux – n’est pas très éloigné de celui de La China poblana ou de la Llorona.

Toutes ces femmes composent un bouquet étrange, sans lequel il manquerait au Mexique des parfums, des couleurs profondes, des formes que les hommes n’ont pas su lui donner mais qui persistent, et qui un jour peut-être l’emporteront sur la brutalité gratuite, sur l’autorité factice, sur les vantardises sentimentales du charro décoré d’une cartouchière en collier, et dont les pantalons serrés sont brodés – par des femmes – de fils d’argent.

Voir aussi : Cucaracha, Frida Kahlo, Jose Guadalupe Posada, Juana Inès de la Cruz, La China poblana, Llorona, Maximilien et Charlotte, Nuestra Señora de Guadalupe, Violence.

Ils sont inévitables, ces danseurs à moitié nus, lourdement emplumés, qui exécutent des « danses aztèques » au son d’un tambour devant la cathédrale de Mexico ou ailleurs. Deux pas en avant, trois en arrière, un cri rauque, des mains levées et abaissées : n’importe quoi. Car nous ne savons rien des danses aztèques. Nous savons seulement qu’ils chantaient, qu’ils dansaient, comme tous les peuples. Mais comment dansaient-ils ? Dans quelles occasions ? Selon quel rythme ? Nous l’ignorons. Les moines qui nous ont raconté leurs cérémonies n’avaient aucun moyen de transcrire, à notre intention, des pas de danse.

Le folklore est ici, comme ailleurs, un commerce, c’est-à-dire un moyen de méconnaissance du peuple, et nous devons nous en méfier. C’est un masque supplémentaire que nous ajoutons à des cultures indéchiffrables. Cela, les Mexicains le savent mieux que nous. Ils font la différence entre l’image superficielle que certains d’entre eux voudraient donner de leurs coutumes – pour mieux les vendre aux étrangers – et la réalité même de ces coutumes, ou du moins de ce qu’il en reste.

C’est pourquoi il existe, au Mexique, des études sérieuses sur les cultures préhispaniques et pas seulement sur les danses. J’ai entendu une femme d’Oaxaca chanter des chants en zapotèque, une langue ancienne qui a été conservée. J’ai vu aussi, dans des rassemblements d’écoles de danse organisés par plusieurs villes, de vraies tentatives de redécouverte, allant aussi près que possible de ce qui leur semblait être la réalité d’autrefois. Ces danses particulières s’appellent des jarabes.

Et le Ballet national de Mexico a su transposer, souvent avec brio, les danses supposées des peuples anciens, ainsi que leurs costumes, et les adapter habilement aux chorégraphies d’aujourd’hui.

Dès les années 1940 et 1950, des photographes et des cinéastes se sont intéressés aux rites d’autrefois, ou tout au moins à ce qui s’était conservé jusque-là. Le Français François Reichenbach a filmé – comme Jean Rouch et d’autres l’ont fait en Afrique – des rituels et des fêtes qui ont aujourd’hui disparu. Il ne nous en reste que ces images, souvent énigmatiques – et parfois des sons. Les cérémonies elles-mêmes ont souvent disparu.

Les tentatives de reconstitution posent une fois de plus le problème de la définition du folklore. Est-ce un effort sincère pour conserver ce qu’il y a de véritablement « populaire » dans une culture, ce qui est particulier, anonyme, et par là même essentiel à tel ou tel peuple ? Ou au contraire une manière commode de l’effacer, de le maquiller, de l’oublier, pour ne garder que des images simplifiées, séduisantes et par conséquent mensongères de ce que nous voudrions que notre passé eût été ?

La question se pose ici avec d’autant plus d’acuité que le folklore mexicain est, de cela au moins nous sommes sûrs, composite. Aux restes incertains des cultures préhispaniques – elles-mêmes très diverses – s’est ajoutée, naturellement, la tradition espagnole, qui s’est adaptée aux couleurs et aux sonorités indigènes. La guitare, par exemple, est ici chez elle. C’est l’instrument roi. Des groupes de jeunes musiciens jouent et chantent aux terrasses de café dans le costume (supposé) des étudiants de Salamanque. Nous pouvons même avoir l’impression, parfois, que tous les Mexicains sont nés guitaristes, avec une prédilection pour la guitare basse, très en faveur chez les mariachis et qu’on appelle le guitarron. La petite guitare à sonorité aiguë, qui fait aussi partie de l’orchestre, s’appelle vihuela.

Nous y trouvons également, et depuis longtemps, venus jusqu’ici par l’intermédiaire des Caraïbes, des échos africains, parfois aussi sensibles que dans le jazz. La musique dansante que nous appelons ordinairement « latino-américaine » ou, plus simplement, « latino » est aussi chez elle au Mexique, offrant souvent des accents particuliers, comme ceux des longs xylophones de Vera Cruz, les marimbas.

Quant à la musique à base de cuivres et de cordes que déversent à tout bout de champ les groupes de mariachis, l’origine en est discutée. Elle serait, selon certains, originaire d’Autriche, d’où l’aurait importée l’empereur Maximilien au milieu du XIXe siècle : hypothèse discutée, comme toutes les hypothèses.

D’où vient même le mot mariachi ? Diverses théories savantes s’affrontent. Quelques-uns disent du mot « mariage », d’autres de la Vierge Marie, à qui on a beaucoup prêté. Je me garderai bien de trancher.

Rien n’est donc simple dans ce folklore. Il est métissé, comme le peuple même.

Dans certains cas, le folklore est le pire des masques qu’un peuple puisse s’imposer de porter. Après quelques semaines de vie au Mexique, il arrive que cette présence – celle des mariachis par exemple – m’apporte une sorte de malaise, comme si ces hommes, et quelquefois ces femmes, se complaisaient à composer une caricature d’eux-mêmes, vite insupportable. J’imagine alors les chanteurs et musiciens serinant leurs sucreries larmoyantes sur les marches d’une pyramide où ruisselle du sang humain, ou bien dans une salle de torture de l’Inquisition, couvrant les hurlements des suppliciés, ou bien encore près d’une file de condamnés qui, la tête basse, les mains liées derrière le dos, attendent de tomber sous les balles d’un peloton. J’imagine alors l’horreur que voudrait cacher le sirop.

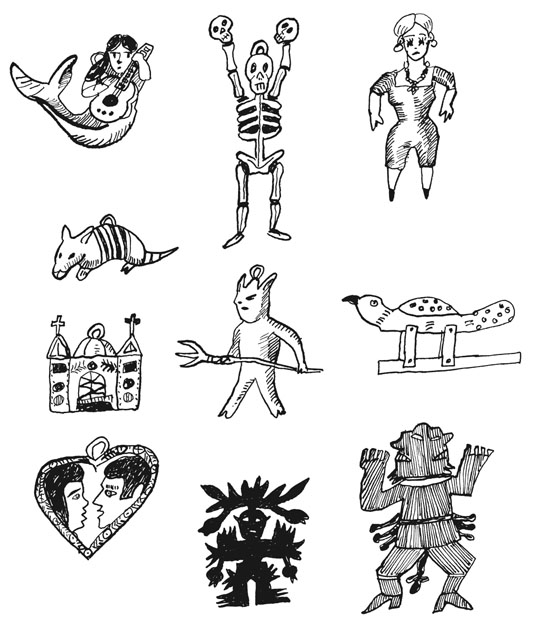

Cependant, il est un domaine où la tradition ne cesse de m’émerveiller, c’est dans celui des objets communément appelés d’« art populaire ». Protégés depuis longtemps par le gouvernement et encouragés, plus ou moins délibérément, par les touristes, ces objets sont d’une diversité sans limites. Ils vont des calaveras inépuisables jusqu’aux jouets bizarres, souvent articulés, aux animaux inattendus, inquiétants, sirène guitariste ou girafe diabolique, qui rappellent quelquefois les serpents à plumes d’antan. Ils ont leur place dans des « musées d’art populaire », où il nous est possible d’acheter. Je recommande, à Mexico, celui de la place d’Alameda, et celui de Coyoacan.

Une excellente revue, Artes de Mexico, consacre une large part de ses études à l’art populaire. Cela va des peintures votives, souvent accrochées dans l’obscurité des églises, aux broderies des vêtements de femme, aux armes, aux bijoux, dont les formes sont multiples, aux nappes, aux bottes et aux selles de cheval incrustées d’argent.

Et aux angelitos, que nous avons déjà rencontrés dans leur parure mortuaire.

Dans tous les domaines, et particulièrement dans celui de la céramique, le Mexique conserve ses formes, ses matières, ses ornements. Les mortiers dans lesquels les artisans préparent l’argile n’ont guère changé d’aspect depuis les vieux metates préhispaniques. Mais les objets sont différents d’une région à l’autre, souvent même d’un village à l’autre. Si j’avais une maison au Mexique, je me constituerais sans doute une collection. Poteries simples ou polies, rustiques ou luisantes : les plus fameuses sont celles de Patamban, dans le Michoacan, d’Atzompan, dans l’État d’Oaxaca, et de Tonala, dans le Jalisco, sans oublier Puebla, Metepec, Tzin Tzun Tzan et San Miguel de Allende.

Chaque objet – fait de bois, de corne, de jade, de fil de fer, d’osier, de papier, de palme, de carton, d’écaille, de verre soufflé, de sucre, de coton, de cuir, d’argent, d’argile, d’os, de graines, de pierre et que sais-je encore – peut être une surprise. J’ai même trouvé, il y a longtemps, dans un village de l’État de Jalisco, des poules en terre cuite en train de couver. Apparemment rien de singulier, mais, si nous soulevons la poule, nous trouvons, au-dessous, un couple nu en train de forniquer dans diverses positions. La poule cache et protège leurs ébats. Qui sait si cela se fabrique encore ? Ou s’il s’agissait de l’œuvre d’un seul, ou d’une seule artiste, cachant prudemment ses désirs sous un volatile ?

Pour le dire en passant, ces objets érotiques populaires en rappellent d’autres, par exemple les statuettes péruviennes qui, après une longue résistance victorieuse aux tracas de l’Inquisition, se fabriquent encore, des siècles plus tard, dans la tradition mochica, et se vendent aux touristes prévenus, sous le manteau. Il est assez curieux de voir que, dans le cas de ces deux traditions, la mexicaine et la péruvienne, une des positions d’accouplement favorites paraît être le face-à-face, les deux personnages étant assis. Gymnastique particulière ? Une sorte de yoga ? Je n’ai pas d’information spécifique dans ce domaine. En tout cas, la chose, ainsi faite, n’a pas l’air facile.

Les fêtes sont multiples et souvent animées. Dans les agglomérations de province, les femmes, pour ces occasions, montrent encore leurs vêtements brodés, dont les formes et les motifs se perpétuent. Les processions de la semaine sainte font partie de ces fêtes, qui prennent souvent pour prétexte une commémoration religieuse.

Je n’aurai garde d’oublier, bien sûr, le très célèbre toro de fuego, ce « taureau de feu », une tête de taureau en carton bouilli ou en cuir qu’un jeune homme enfile comme un masque et qui crépite, dans la nuit, de pétards de toutes sortes. C’est une image du Mexique qui a couru le monde, un Minotaure à feux d’artifice de qui les femmes, qu’il assaille de préférence, s’écartent en criant de joie, comme de peur.

À côté de mes longues promenades dans les ruines, mes préférences, au Mexique, vont décidément aux bazars. Alors que dans d’autres pays l’inspiration proprement populaire, dans ce genre d’endroits, semble engloutie depuis longtemps par une production d’usine horrible et plastifiée qui me donne des haut-le-cœur, le Mexique a su garder, dans cette fantaisie sans fin, ses drôleries, ses espérances, ses rêveries, même ses épouvantes.

Enfin, où ranger les processions et manifestations religieuses ? Dans le folklore, oui, peut-être. Entre les chants et danses de la semaine sainte et les danses « aztèques » dont je parlais, quelle différence ? La raison en est la foi sincère, me dirait un chrétien. Et c’est vrai : dans certains cas, cette foi d’adoption paraît avoir profondément extirpé l’ancienne.

Dans d’autres cas, c’est le même théâtre que nous trouvons partout. Les Maliens dansent en plein hiver le début du printemps, pour quelques euros. Au Mexique, on compose, la saison venue, des chemins de croix pour touristes. Peut-être, un jour prochain, pourrons-nous les voir hors de toute semaine sainte. À Noël, par exemple.

Avec, par moments, des images inoubliables, comme celle-ci, qui date des années 1960 : un homme et une femme s’avancent le long d’un chemin de terre, avec d’autres, accompagnant un Christ vivant jusqu’au calvaire. L’homme, sans doute un paysan, tient son chapeau à la main et donne le bras à sa femme. Celle-ci s’avance la tête recouverte d’une cagoule claire. Aucun trait de son visage n’est visible. Sur sa poitrine est attachée, par deux ficelles bien serrées, une large feuille de cactus, avec les épines qui s’enfoncent dans son sein.

S’il s’agit d’une punition, quelle faute a-t-elle commise ? S’il s’agit d’une précaution, quelle faute rêvait-elle de commettre ?

Je suis attiré, je le confesse, et pas seulement au Mexique, par certaines œuvres dites naïves, ou d’« art brut », qui poussent quelquefois l’imagination hors de ses frontières habituelles. Appelons ça un surréalisme populaire, pour employer un mot commode.

Le Mexique est riche de ces œuvres intempestives, inattendues, qui se moquent de l’art proprement dit, aussi bien classique que contemporain, et peuvent faire notre bonheur. Si la ville de Mazatlan, un port sur la côte du Pacifique, mérite un détour, c’est pour un échantillonnage de statues publiques que je n’ai vues que là.

Nous pouvons y admirer une sirène égarée qui demande son chemin à un ange, un homme en habit du soir à moto, divers animaux et surtout (le titre seul m’enchanta) un Monumento a la continuidad de la vida, un « Monument à la continuité de la vie », que je renonce à décrire ici.

Voir aussi : Angelitos, Corridos, Dia de muertos, Ex-voto, François Reichenbach, Jose Guadalupe Posada, Masques, Oaxaca, Violence.

Contrairement à Zapata, ce combattant révolté n’est pas irréprochable. Loin de là. Avant de devenir un des grands chefs de la révolution mexicaine, il mena même, pendant seize ans, dans le nord du pays, une existence de bandit véritable sur laquelle nous savons peu de chose.

D’abord la légende : né près de Durango dans une famille de paysans en 1878 (il avait donc un an de plus que Zapata), il était encore un adolescent quand il surprit un riche propriétaire en train d’essayer de violer sa sœur Martina. Il tua sur le coup cet homme lubrique, prit le maquis pour échapper à la justice et changea de nom (il s’appelait en réalité Doroteo Arango).

Il vécut de vol de bétail et de rapines diverses pendant les seize années qui suivirent (des années dont il n’aimait guère parler), avant de devenir un commerçant plus ou moins honorable dans le Chihuahua. Il vendait de la viande et des chevaux.

C’est alors que le gouverneur de l’État, qui s’appelait Gonzalez, le contacta. Il s’agissait de recruter des hommes décidés, peu scrupuleux, n’ayant pas froid aux yeux, pour mettre à bas le président Porfirio Diaz qui tenait le pays depuis plusieurs décennies.

Villa accepta et rejoignit les troupes révolutionnaires un an plus tard.

Excellent cavalier (il fut surnommé « le Centaure du Nord »), brave jusqu’à l’aveuglement, entraîneur d’hommes, il sut aussi former ses recrues au maniement des armes et aux mouvements collectifs, ce qui lui permit, outre son art suprême de la guérilla, de remporter des victoires sur des armées régulières.

Il était célèbre pour la rapidité de ses déplacements, ses coups d’audace, son mépris de la mort (de la sienne et surtout de celle des autres) et aussi pour sa versatilité. Il lui est arrivé de se vendre au plus offrant, même si dans l’ensemble il resta fidèle à l’esprit de la Révolution.

Son action militaire à la tête de la Division del Norte sera plus précisément relatée lorsque nous parlerons de la Révolution proprement dite.

Disons quelques mots du personnage. Outre le fait qu’il a sinon écrit, du moins publié des Mémoires, nous avons de lui de nombreux documents photographiques et filmés. Nous possédons aussi plusieurs témoignages directs, parmi lesquels celui d’un journaliste américain appelé à devenir célèbre, John Reed, qui partagea la vie de Villa pendant cinq mois et raconta cette expérience dans son livre Insurgent Mexico (New York, 1914).

Francisco « Pancho » Villa était plutôt court de taille, trapu, robuste, avec un visage rond et jovial, un menton fort, des moustaches comme tout Mexicain, et des armes. Reed raconte l’avoir interrogé sur les accusations – insistantes – d’avoir lui-même violé des femmes au cours de ses campagnes. Villa lui aurait répondu : « As-tu connu quelqu’un, mari, père ou frère, qui t’ait jamais affirmé ça ? Ou même un témoin ? »

Reed, naturellement, ne connaît personne. Villa lui dit alors que les femmes sont douces, sensibles et aimantes, qu’elles doivent être protégées. Par exemple, dit-il, jamais une femme ne donnerait l’ordre d’exécuter un traître.

John Reed lui répond qu’il n’en est pas si sûr et que les femmes peuvent être aussi cruelles que les hommes. Villa sourit, regarde sa femme qui est en train de mettre la table à côté d’eux et lui dit : « Arrête un peu et écoute-moi. La nuit dernière, j’ai surpris deux traîtres qui traversaient le fleuve pour voler la voie ferrée. Qu’est-ce que je fais ? Je les fusille, ou non ? »

Troublée, sa femme lui baise la main en disant qu’il connaît ces choses-là mieux qu’elle.

Il insiste : « Je me fie totalement à ta décision. Ces deux hommes tentaient de détruire nos communications entre Juarez et Chihuahua. Ce sont des traîtres. Alors ? Je dois les fusiller, ou non ? »

Sa femme lui dit alors de les fusiller.

Ce qui fut fait.

Si elle est exacte, cette anecdote donne une idée assez inquiétante de ce qu’était la justice, en temps de guerre, dans les armées révolutionnaires. Le commandant en chef semble, au moins ici, avoir droit de vie et de mort sur ses hommes et en user avec désinvolture. Mais il est probable, dans le cas des deux coupeurs de voie ferrée, que leur sort était décidé avant l’intervention de la femme du chef.

Reed raconte également que Villa ne ratait jamais une corrida, ni un combat de coqs. Vigoureux, il aimait affronter un taureau à mains nues, le saisir par les cornes et tenter de le maîtriser, en attendant que d’autres viennent l’aider à l’immobiliser complètement. Il reçut, à ce jeu brutal, plusieurs coups de corne.

Il aimait aussi beaucoup le bal et dansait très bien. Officiellement marié quatre fois, il reconnut des enfants de cinq femmes différentes – Reed raconte qu’il vivait ouvertement, quand il le connut, avec deux femmes – et ses aventures galantes furent nombreuses, sans doute rapides.

Il pouvait s’emporter, crier, mais jamais on ne le vit fumer. Et il était particulièrement sobre. Il but une seule fois, lorsqu’il trinqua du bout des lèvres, en présence des journalistes, avec Emiliano Zapata à Mexico.

Il détestait les cérémonies officielles, qui l’ennuyaient vite. Reed raconte cependant combien il paraissait ému, à la gare de Chihuahua, lorsqu’il attendait les cendres de son vieil ami Gonzales, qui venait d’être assassiné. Au cours de l’hommage qui suivit, dans le théâtre spécialement décoré à cette occasion, au moment où un pianiste jouait du Haendel, Villa se leva subitement, s’avança, s’agenouilla sans un mot, saisit entre ses bras la petite boîte noire qui contenait les cendres de Gonzales, sortit du théâtre (toutes les portes s’ouvraient devant lui), traversa la place centrale, entra dans le palais du gouverneur et déposa la boîte à l’endroit prévu, parmi des fleurs. Après quoi il saisit un fusil et monta la première garde.

En juillet 1920, Villa signa une sorte d’accord avec Adolfo de la Huerta, éphémère président. Déposant définitivement les armes, il s’engageait à se retirer dans l’hacienda de Canutillo, en échange d’un dédommagement très appréciable, pour lui, pour ses anciens soldats, et pour leurs veuves et orphelins.

Pendant trois ans, en apparence, il joua le jeu, acheta un hôtel à Parral, éleva des coqs de combat, connut d’autres femmes. Un soir des hommes firent feu sur sa voiture, une Dodge, et le tuèrent. Il fut touché de 25 balles.

Qui commandita réellement ce meurtre ? Nous n’en savons rien. S’agissait-il d’agents du pouvoir fédéral ? D’une vengeance privée ? Chacun y va de son idée.

Nous pouvons voir cette Dodge au musée, aujourd’hui, ainsi que d’autres objets ayant appartenu à Francisco « Pancho » Villa. Nous pouvons même y voir, bien vivant, un de ses sosies, très ressemblant, habillé comme il l’était (les mêmes guêtres, les mêmes cartouchières), qui nous raconte son histoire.

Une histoire qui ne se termine pas avec sa mort. Son cadavre fut en effet décapité, son corps transporté ailleurs, un autre corps enfoui à la place du sien. Toute une affaire. Il fallut, récemment, un test ADN pour y voir clair.

Il n’empêche : je garde une photographie, prise dans les années 1990. Elle représente un très vieil homme, aux joues creuses, au regard perdu. Il tient une pancarte à la main, sur laquelle il a écrit : Yo decapite a Pancho Villa, c’est-à-dire : « Moi, j’ai décapité Pancho Villa. »

C’est peut-être vrai.

John Reed ne fut pas le seul journaliste américain à couvrir la révolution mexicaine et à connaître Francisco Villa. Un autre écrivain, plus célèbre encore, partit au Mexique pour rencontrer le Centaure du Nord. Il s’agissait d’Ambrose Bierce, l’auteur du Dictionnaire du Diable, qui avait alors 71 ans.

Mais nous n’avons de lui aucune trace. A-t-il connu Villa ? L’a-t-il suivi ? Est-il mort à ses côtés ?

Nous n’aurons jamais les réponses.

Voir aussi : Révolution mexicaine.

Il est sans doute l’homme qui a le plus tourné au Mexique, dans les années 1960 et 1970. Documentariste de grand talent, à l’œil vif et curieux, il possédait cette qualité particulière, que Louis Malle admirait, de pouvoir se faufiler partout avec sa caméra et de se rendre invisible. Je l’ai vu filmer à l’intérieur d’une église, à Tepoztlan, près de Cuernavaca. L’exercice était interdit. Il n’essayait nullement de se cacher, tenant sa caméra à la main. Cependant, les gens passaient à côté de lui sans le voir.

Je l’ai souvent rencontré, là-bas, en compagnie de deux folkloristes mexicains, les frères Tibon, qui se plaignaient et disaient : « Ah, François, c’est terrible, il est insatiable, il veut une fête par jour ! »

De fait, il tourna partout, dans les tribus les plus reculées, qu’on disait quelquefois dangereuses. Rien ne l’arrêtait. Il rassembla des centaines de masques et de milagros. Certains des documents qu’il a recueillis, ou filmés, sont banals, d’autres sont précieux. Quelques-uns même sont uniques. Personne ne pourra les filmer de nouveau, car les cérémonies, les rituels des fameuses fêtes, ont disparu. Parfois les tribus elles-mêmes, chassées de leurs territoires par la police ou la spéculation, se sont dispersées à jamais.

François Reichenbach, qui décéda en 1993, croyait fermement à la force magique du pays. Au retour d’un de ses voyages, il me raconta qu’il était allé filmer dans une région peu connue du centre, malgré les objections des frères Tibon et les réticences des Indiens eux-mêmes. Tous essayaient de le mettre en garde contre une possible « malédiction » : en vain.

À Paris, quand il voulut développer son travail (accompli normalement, comme d’habitude), il s’aperçut qu’il n’avait rien. Soixante mille mètres de pellicule étaient restés vierges. Un acte magique, à coup sûr, affirmait-il.

De temps en temps, je me prends à rêver à ce qui se cache dans ces images disparues, dans ce film fantomatique : le Mexique véritable ?

Voir aussi : Folklore.

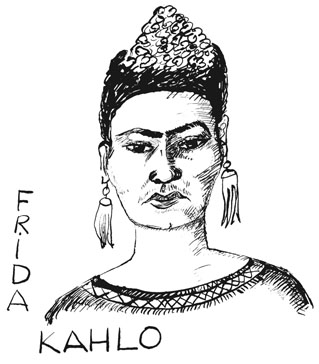

Les marchands de souvenirs vendent aujourd’hui des foulards portant son image, et des stylos, et des cendriers, et des nappes, des pendentifs, des tee-shirts, des sacs, des étuis à oreiller. Un libraire de New York reconnaît faire une grande partie de son chiffre d’affaires grâce aux cartes postales qui la représentent, telle qu’elle s’est peinte. Sa belle maison bleue, à Coyoacan, ouverte à la visite, est devenue un lieu de pèlerinage international, presque un sanctuaire, qu’il m’arrive de comparer à l’église de Guadalupe (miracles en moins).

Du monde entier, des touristes fervents viennent s’y recueillir. Partout, de larges expositions lui sont consacrées (j’en ai vu une à Vienne). Aucune de ses œuvres ne saurait se vendre à moins d’un million de dollars. Cette femme est, sans l’ombre d’un doute, l’artiste mexicain le plus connu au monde.

Elle doit cette gloire posthume à sa douleur. Car elle souffrit toute sa vie, d’abord d’une poliomyélite, dès son enfance, qui lui laissa une atrophie de la jambe droite. Ensuite – et ce fut l’événement majeur de sa vie –, elle fut victime d’un accident de tramway, en 1925, à l’âge de 18 ans. Atteinte de fractures multiples, soumise à toute une série d’opérations, de tractions, de traitements divers qui ne purent la soulager, elle entra dans une vie de souffrance qui s’acheva avec sa mort, en 1954. Elle était âgée de 47 ans.

Très jeune, elle avait rencontré le peintre et muraliste Diego Rivera. Ils se marièrent en 1929, alors qu’elle était déjà frappée par la maladie, et sans doute exerça-t-il sur elle (il était son aîné de dix-neuf ans) une influence constante, et heureuse. En tout cas, il la poussa à peindre et il proclama hautement son talent. Malgré des rapports agités – Rivera était déjà marié, divorcé, père de famille, ils eurent l’un et l’autre de nombreuses aventures extraconjugales, ils vécurent ensemble, puis séparément, ils divorcèrent, ils se remarièrent –, ils formèrent un couple passionnant et très profondément uni, inséparable dans la mémoire mexicaine.

Des convictions politiques très proches du communisme les unissaient aussi. Un des tableaux de Frida la représente jetant au loin ses béquilles et s’écriant que le marxisme va nous apporter la santé.

Après son accident, Frida se fit construire un appareillage compliqué qui lui permettait de peindre tout en restant à demi allongée. Et la peinture devint toute sa vie.

L’essentiel de son œuvre est constitué d’autoportraits. Elle se place en face d’elle-même, elle se regarde souffrir (mais rien n’en paraît sur son visage) et, tandis que les années passent sans apporter de guérison, ni même d’espoir de guérison, elle peint. Elle change souvent de vêtements, elle porte des robes typiques, des bijoux venus de différentes provinces. Elle peint sans aucune plainte, ni quête de compassion, de pitié. Son visage est grave, calme et attentif. Ses sourcils épais qui se rejoignent dessinent, au-dessus de ses yeux sombres, les ailes d’un oiseau noir aux ailes étendues. Elle se regarde avec précision. Elle est sans indulgence à l’égard d’elle-même, ne dissimulant même pas sa moustache. De petites figures, comme des images sorties de l’art populaire de son pays, apparaissent ici ou là, souvent sur son front, ou sur sa poitrine, et parmi ces images celle de Diego Rivera, qui revient souvent.

On a dit de Frida Kahlo que son œuvre était d’inspiration surréaliste : qualification rapide, facile, qui permet de ranger dans un tiroir historique une œuvre qui, par l’obsession qui en est la marque, par l’obstination toujours insatisfaite d’une femme qui se regarde et cherche désespérément à se voir, par les questions qu’elle nous pose sans jamais donner de réponse (Pourquoi moi ? Qu’est-ce que je fais là ? Que m’est-il arrivé ?), par la présence souterraine de la douleur, de la peur de vivre en souffrant encore, s’apparente secrètement à d’autres œuvres, venues d’autres temps, d’autres lieux, par exemple aux portraits égyptiens du Fayoum ou aux autoportraits de Rembrandt.

Il est étrange que ce visage rare, qu’elle a si longuement scruté, soit aujourd’hui, triste effet de la gloire, si banalisé dans des millions de sous-produits (jusqu’à des slips d’homme, paraît-il). Mais nous ne pouvons rien y faire. La multiplication des images, et leur dégradation dans le commerce, est une des conséquences ordinaires d’un culte.

Le visage de Frida Kahlo, comme celui de Van Gogh, est un de ceux que nous reconnaissons immédiatement. Ils font partie de notre imagerie sacrée, de notre panthéon laïque, quelles que soient nos origines et notre formation. Et même : quels que soient nos goûts.

Il suffit de les placer côte à côte, comme je l’ai fait une fois, pour qu’aussitôt ils s’apparentent. Et tous les deux semblent se dire : pourquoi chercher ailleurs ? Pourquoi peindrais-je autre chose que ce visage que je vois chaque jour ?

En 1953, un an avant sa mort, une exposition de ses toiles fut organisée à Mexico. Il fallut l’y transporter sur un brancard. Elle ne pouvait presque plus bouger.

Elle était aussi, pour la partie de la société mexicaine qui se voulait bien-pensante, un objet d’étonnement et de scandale. Elle buvait de la tequila jusqu’à s’enivrer, elle ne cachait pas, à l’occasion, ses amours saphiques et, dans les fêtes tumultueuses qu’elle organisait à Coyoacan, elle aimait raconter des histoires volontiers salaces.

On lui a même prêté une aventure avec Trotski.

En 2002, la réalisatrice Julie Taymor lui a consacré un film, appelé Frida, qui connut un vrai succès. C’est ce qu’on appelle à Hollywood un biopic (biographic picture). Je l’ai vu sans déplaisir. Le Mexique des années 1940 y est assez bien reconstitué et Salma Hayek, comédienne d’origine mexicaine mais vivant à Los Angeles, paraît vraisemblable.

Frida Kahlo, qui détestait les États-Unis (tout son entourage, à commencer par son amant Diego Rivera, se proclamait socialiste et même assez proche de l’idéologie marxiste), eût été cependant fort surprise de s’entendre, dans sa vie quotidienne, parler anglais.

Voir aussi : Femmes mexicaines.