C

C

Voici l’image du Mexicain, telle que le monde entier la connaît et la reconnaît : la couleur dominante du vêtement est le noir. Les pantalons sont serrés, comme ils doivent être pour ne pas remonter le long des jambes quand le cheval galope, avec un liséré brodé tout le long de la jambe, des éperons, un gilet brodé là encore, de préférence avec des clous et des fils d’argent, et un large, très large sombrero, retenu par un cordon sous le menton. Sur la hanche, enfin, un pistolet. Sans oublier la cartouchière autour de la taille.

C’est donc le charro, le Mexicain type. Le mot désignait à l’origine la tenue d’un paysan pauvre de la région de Zamora, en Espagne. En traversant l’Atlantique, le chapeau s’est élargi et les pantalons ont rétréci. L’ensemble a fini dans l’opérette. Aujourd’hui, dans le centre-ville, deux ou trois policiers à cheval arborent encore cette tenue pour se faire photographier avec des touristes.

Je me suis souvent demandé d’où vient cette image, aujourd’hui désuète et même ridicule, mais dans laquelle tant de Mexicains, pendant longtemps, ont choisi de se reconnaître. Elle n’a strictement rien à voir avec les temps précolombiens, où le cheval n’existait pas en Amérique, ni avec la paysannerie espagnole, où elle était née. Elle est d’abord un refus de l’indianisme, des jambes et des torses nus, du monde d’autrefois, qu’il vaut mieux oublier. C’est même une apparence très habillée, très décorée, qui voudrait faire riche, qui nous dit en tout cas : nous ne sommes plus des esclaves.

Les ornements d’argent sont là pour le prouver. Et les broderies.

D’un autre côté, répétons-le, l’image ne s’apparente guère non seulement aux paysans, mais aux cavaliers castillans. C’est même une image qui est apparue et qui s’est imposée, précisée, à partir du moment où le Mexique a conquis son indépendance, dans la première moitié du XIXe siècle. Elle est donc un signe d’émancipation, une image neuve. Elle veut être originale, singulière. Elle affirme un homme nouveau, une silhouette inconnue jusque-là. Cet immense chapeau aux bords relevés, nous ne le trouvons qu’au Mexique. Il est encombrant et le moindre coup de vent l’emporte. Dans la jungle il est un obstacle majeur, comme dans l’autobus. Certes, il est là pour protéger du soleil, qui est ardent. Mais ce n’est sans doute qu’un prétexte : un chapeau plus modeste ferait tout aussi bien l’affaire.

Alors ? Le sombrero mexicain indique, selon certaines sources, une forme de courage devant l’ennemi, comme pour dire : je ne cherche pas à me cacher. Avec ce couvre-chef, on me voit de loin.

Pour les armes, pour les références au cheval, nous pourrions allons chercher du côté du western et des cow-boys, les voisins du Nord. Mais les fiers charros mexicains, malgré leurs origines terriennes, ne seraient sans doute guère flattés d’être comparés à des gardiens de vaches. Et ceux-ci, à l’époque où le charro est apparu, n’étaient pas encore des personnages de roman, ou de film. Le charro est né avant le cinéma.

Les éléments militaires, en plus des armes, sont flagrants : même si le costume, ordinairement, ne comporte pas d’épaulettes, ces broderies diverses, ces entrelacs d’argent brillent comme des décorations, comme des galons. Cet homme-là, vêtu de noir dans un paysage ocre ou vert, se voit de loin et il n’est pas n’importe qui. Il brille, il étincelle. Il est brave et généreux, il expose l’argent au combat. La ceinture est toujours large, comme il convient aux chefs. Le regard est ferme.

Nous sommes peut-être ici sur la piste la plus probable. Nous y voyons que l’image est inséparable d’un certain machismo. Qui porte ces habits-là, avec la moustache indispensable, ne peut pas être un lâche. Il ne se camoufle ni devant l’ennemi, ni devant une femme.

À propos de la moustache : elle a fait partie, pendant longtemps, du modèle masculin mexicain. Comme les anciens habitants des Amériques, à de rares exceptions près, n’avaient pas de poils sur le corps, ni sur le visage (c’est encore le cas pour les Indiens d’Amazonie), le port de la moustache est apparu assez vite comme un signe d’appartenance à l’Europe, aux nouveaux maîtres, aux conquérants. Une indication de singularité, de force, de fierté même. Et comme il est difficile à un Mexicain, en raison de ses origines imberbes, d’arborer une barbe complète, on s’est ici contenté de la moustache, aussi large et aussi noire (souvent teinte) que possible. Les masques populaires qui représentent un Espagnol montrent tous une barbe peinte. La barbe, c’est l’Europe ; au moins dans la tradition folklorique. La moustache est donc le signe visible, et affirmé, du métissage.

Depuis vingt ou trente ans, elle a tendance à disparaître.

Le charro a existé. Des régiments entiers, après l’indépendance, ont été vêtus de la sorte, avec des variantes individuelles. Et même : dans les années 1960, et plus tard encore, j’ai connu des Mexicains, des citadins, qui s’habillaient assez souvent de cette manière, chez eux ou pour sortir, comme nous enfilons des habits du dimanche.

Le cinéaste Emilio Fernandez, surnommé El Indio, était de ceux-là. Il alla jusqu’à faire cadeau d’une de ces tenues – pistolet compris – à Luis Buñuel, qui n’osa jamais la porter. « Pourquoi, se demandait-il, me déguiserais-je en chanteur ? »

Ces vêtements « typiques » – mais on voit combien peut être difficile la recherche d’une authenticité attestée et combien la mode est énigmatique – ont été popularisés par le cinéma mexicain et aussi, un peu partout, par l’opérette, plus tard par la télévision (au début) ; à tel point que l’homme mexicain, dans le monde entier et même au Mexique, s’est trouvé représenté par cette caricature incompréhensible.

Pour ne prendre qu’un exemple, en France, c’était l’image que nous retenions dans l’opérette (bien française) de Francis Lopez, Le Chanteur de Mexico. Luis Mariano, à première vue, n’y avait rien d’un Aztèque.

Les images aussi connaissent des mésaventures et des déclins, surtout les images conventionnelles, fabriquées. Celle-ci, largement utilisée par le spectacle sous toutes les formes (on a même connu un catcheur habillé en charro), s’est dégradée, comme celle du Gaulois chez nous et tant d’autres. Les humoristes mexicains, les premiers, ne l’ont pas ménagée. Les sombreros sont devenus gigantesques. Des soucoupes volantes. Les costumes de charro du comique Cantinflas, et la façon qu’il avait de les malmener, ont secoué de rire le pays tout entier. Aujourd’hui, à l’exception de certains défilés folkloriques ou commémoratifs, qui font naître toujours quelque nostalgie, seuls les musiciens de la place Garibaldi, les mariachis, s’en affublent à Mexico. Ils offrent aux touristes les images qu’ils sont venus chercher ici et qu’ils ont apportées, sans le savoir, eux-mêmes.

L’État de Chiapas est un de ceux que j’ai le plus souvent parcourus, avec son voisin le Tabasco. Lorsque j’écrivais La Controverse de Valladolid, où Bartolomé de Las Casas joue le premier rôle, j’y suis venu à plusieurs reprises pour voir les lieux où il avait vécu, pour mettre mes pas dans les siens. La pièce a même été représentée ici, devant un public indien fort attentif.

Las Casas fut, peu de temps après la conquête, le premier évêque du Chiapas. À chacun de mes séjours, j’essayais de l’imaginer, à cheval ou à dos d’âne, allant d’un village à l’autre, prêchant, parlant sans cesse, non sans l’aide de plusieurs interprètes (les langues mayas sont nombreuses). Je me représentais la pauvre église de ses débuts, la cellule où il dormait, sa nourriture, ses discussions avec les autres moines et avec les autorités militaires, ses rixes avec les colons, ses fatigues, ses découragements, les lettres qu’il envoyait en Espagne et qui pour la plupart s’égaraient, les livres qu’il avait avec lui (il en perdit un grand nombre dans un de ses naufrages).

Je me demandais s’il avait poussé jusqu’à Palenque, ce que je ne crois pas. À son époque, les ruines devaient être totalement enfouies sous la forêt dense. Que savait-il exactement des cultures qui disparaissaient autour de lui et qu’il s’efforçait d’apprécier ? Il ne pouvait pas imaginer, pas une seconde, que des monuments détruits, laissés par des peuples qu’il défendait en vain, seraient de nos jours objets de désir pour tant de touristes à la peau blanche.

Je vois que, pour des raisons de salubrité sans doute – la ville est située à plus de 2 000 mètres d’altitude –, il s’est installé à San Cristobal de Las Casas, qui porte aujourd’hui son nom. Une assez belle ville d’ailleurs, construite selon le modèle espagnol classique. L’église principale est consacrée à saint Dominique : rien d’original. Je me suis laissé dire que, dans les années 1950, mécontents du pauvre résultat de leurs prières, les Indiens avaient retourné les statues des saints face au mur, pour les punir.

Certaines de ces statues auraient même été décapitées. Ce qui n’arrangea rien.

Le Chiapas est couvert de jungles et – selon l’altitude – de forêts de sapins. Par moments, nous pourrions nous croire dans les Vosges. Notre surprise est d’autant plus vive quand nous y rencontrons des Indiens qui ne parlent même pas espagnol.

Huit langues mayas se parlent encore dans le Chiapas. Les deux plus connues sont le tzeltal et le tzotzil : 400 000 locuteurs, dit-on, pour chacune d’elles.

Ces terres ont été dures à conquérir et à convertir. Las Casas en savait quelque chose. Les peuples que nous rangeons sous le nom de Mayas étaient divers et ils le sont restés. Les Lacandons ont longtemps refusé de sortir de leurs forêts humides. Le Chiapas n’est devenu mexicain, après la conquête de l’indépendance, qu’en 1824, par référendum. Les révoltes y furent nombreuses, jusqu’à celle des zapatistes conduits par le sous-commandant Marcos, l’homme au passe-montagne, qui occupèrent San Cristobal en 1994.

Le Chiapas est ainsi, une dispersion, une terre sans nation, sans logique, sans définition, sans cohérence sensible, où nous marchons parmi les écroulements d’un passé sans doute trop riche, dont nous ne connaîtrons jamais tous les secrets, et les injustices ou inégalités, souvent trop visibles, d’aujourd’hui.

Ajoutons-y le pétrole et le gaz, dont les populations ne profitent jamais – c’est la règle. De gros industriels se gavent (leurs parachutes sont en or massif, et ils vivent à Mexico, dans les immenses maisons des beaux quartiers) tandis que les familles indiennes, de qui c’est pourtant la terre, survivent ici dans des cahutes branlantes, sans eau ni électricité. Elles ne peuvent subsister, souvent, que par la mendicité des enfants et la vente, dans les rues des villes, d’animalitos en terre cuite ou de splendides huipiles tissés à la main, fruits de semaines et même de mois de travail (heureusement une coopérative a été créée, il y a un peu plus de trente ans, qui regroupe plusieurs centaines de tisserandes et leur assure un salaire sinon substantiel, au moins régulier).

Je m’étonne sans cesse que Bartolomé de Las Casas et le sous-commandant Marcos aient combattu exactement au même endroit et pratiquement pour la même cause, comme si le Chiapas portait dans sa terre tourmentée une force irréductible aux époques que nous vivons.

Le « territoire de la vraie paix », dont rêvait Las Casas, comme Marcos sans doute, n’est pas encore pour aujourd’hui. Qu’elle soit chrétienne, païenne ou politique – ces trois tentatives se chevauchent et s’entrelacent –, cette paix idéale passe par une justice sociale que nous ne faisons, pour le moment, qu’entrevoir. D’où les luttes d’aujourd’hui, et sans doute aussi de demain.

Cet ensemble de vestiges antiques est un des plus célèbres du Mexique, avec Teotihuacan et Palenque. Il mérite que nous y passions au moins deux jours – si la chose nous intéresse, il va de soi.

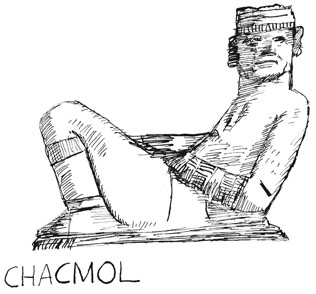

Situées dans le Yucatan, non loin de la ville de Merida, les ruines sont complexes. Chichen Itza fut à l’origine – croyons-nous savoir – un site maya. Abandonnée vers la fin du IXe siècle pour des raisons non élucidées, repeuplée au Xe siècle, la ville fut probablement envahie par les Toltèques venus du nord, de la région de Tula. Cela expliquerait l’apparition du fameux dieu toltèque Quetzalcoatl, devenu Kukulcan en terre maya. Les représentations du serpent à plumes voisinent avec celles du chacmol, dieu maya de la pluie et de la fertilité.

Après quoi, au XIVe siècle, peu de temps avant l’arrivée des conquistadors, le site fut de nouveau abandonné. Nous ne savons pas pourquoi. Il ne resta qu’un lieu de pèlerinage pour des groupes de Mayas fidèles, venus d’ailleurs.

Il ne faut donc pas chercher ici une prétendue « pureté » de style. Ni même une uniformité. La ville, très étendue, a accueilli diverses influences, et – par le fait même qu’elle était déjà abandonnée – elle a échappé aux destructions espagnoles. Il faut aller lentement d’un édifice à l’autre, à pied, et cela prend du temps. Ne pas se presser, surtout.

Le castillo, haute pyramide centrale aux marches raides, calendrier en forme de monument, couronné de guerriers toltèques, est un des plus beaux édifices explorés et restaurés sur tout le territoire du Mexique. Il faut y monter sans aucune hâte, le matin ou le soir, s’asseoir sur une pierre et regarder au loin. Cela suffit.

Le jeu de pelote de Chichen Itza est le plus vaste connu à ce jour. À ce propos, il semble que les règles de ce jeu, très populaire dans le monde précolombien, qui ressemblait à notre basket-ball mais qui se jouait sans les mains, probablement avec les épaules et les hanches, aient évolué, ainsi que la forme de la balle. Le capitaine de l’équipe perdante était-il quelquefois sacrifié ? Des sculptures, tout autour du terrain de jeu, semblent nous le dire. Les Toltèques, comme les Aztèques, se montraient avides de sacrifices humains.

Il est impossible de manquer la « salle des mille colonnes », le « temple des crânes » où étaient exposées les têtes coupées des sacrifiés, le « temple du temps », l’observatoire, appelé el caracol (« l’escargot ») en raison de la forme de l’escalier intérieur, d’où les prêtres suivaient les mouvements des astres et déterminaient les dates favorables aux cérémonies.

Cette liste n’est pas exhaustive. Les visiteurs trouveront dans leurs guides tous les renseignements nécessaires. Chichen Itza, il me semble, est un site précieux par le fait même qu’il est complexe, divers, dispersé, lumineux et pourtant troublant, presque ambigu. Des cultures différentes s’y sont rencontrées, opposées et mêlées. J’aime voir les ombres glisser sur les pierres, comme pour leur donner encore la parole. Nous avons toujours tendance, par commodité, à simplifier le passé des autres peuples, mais les messages que nous recevons ici sont brouillés, malgré la sècheresse et la clarté de l’air. Nous ne sommes pas sur un dessin d’architecte, ni dans un rêve d’urbaniste, nous sommes sur un lieu d’histoire.

Insignifiant en castillan, ce mot a pris au Mexique des dimensions mythologiques. C’est un de ces mots secrets, imprononçables, qui se murmurent dans la solitude, loin même des oreilles de Dieu, et qui semblent nous ouvrir la porte d’un cercle rigoureusement prohibé.

Il s’agit d’un juron, sans doute, tournant autour du sens sexuel que le mot a pris dans la Nouvelle-Espagne. Chingar veut dire ici « baiser », tout simplement. C’est même le mot le plus courant, comme follar en argot espagnol.

Les Mexicains, quand ils veulent exprimer leur détresse, ou tout simplement leur embarras, appellent volontiers leurs adversaires, ou leurs ennemis, hijos de la chingada, « fils de la baisée ». Cette traduction est restrictive et toutes les résonances de chingada, trois syllabes qui ne se prononcent pratiquement jamais en privé, ne peuvent se donner en un seul mot, dans aucune autre langue. Même les significations proprement dites du mot sont multiples.

La chingada n’est pas une puta, une professionnelle, une racoleuse. Elle est plutôt une femme, de préférence une mère, qui a été humiliée, insultée, salie, maltraitée, violemment ouverte, violée. Ceux qui l’ont ainsi réduite et transpercée sont des chingons, des costauds sans pitié comme sans scrupules. Un grand patron d’affaires, cynique et prêt à tout, est un gran chingon.

S’il est roublard et dissimulé, voire médiocre, il est un chingoncito.

Et ainsi de suite. Le mot se décline à l’infini, ou presque, au point de vouloir dire tout et rien. Je cite Octavio Paz :

« L’enfant de la chingada est la créature du viol, du rapt, de la tromperie. Si on la compare à l’expression espagnole enfant de putain, on voit immédiatement la différence. Pour l’Espagnol, le déshonneur consiste à être l’enfant d’une femme qui se livre volontairement, d’une prostituée ; pour le Mexicain, d’être le fruit d’un viol. »

C’est pourquoi sans doute Chinga tu madre est au Mexique l’affront suprême, celui qui, de nos jours encore, peut entraîner la mort de l’imprudent, du fou qui ose le prononcer.

Ainsi les mots contiennent tous les secrets des peuples, même ceux que depuis longtemps nous pensions oubliés, sinon pardonnés.

Voir aussi : Nacos, Vocabulaire.

La plus grande pyramide du monde, peu de gens le savent, ne se trouve ni au Mexique ni en Égypte, mais dans le sud des États-Unis. Elle est aujourd’hui entièrement recouverte d’herbe et un regard rapide peut la prendre pour une colline.

La pyramide Tepanapa de Cholula est la deuxième. Plus volumineuse que celle de Kheops, elle fut construite au IVe siècle de notre ère, sur plusieurs pyramides déjà existantes. Elle mesurait alors 450 mètres de côté et 65 mètres de haut.

Il faut savoir qu’il s’agit d’une pyramide, car les pentes en sont recouvertes d’arbres et de plantes diverses. Au sommet trône une église, évidemment, comme une poule couvant par erreur les œufs d’un oiseau géant. Les archéologues y ont creusé des tunnels – qui se visitent, mais ce ne sont jamais que des tunnels – afin de mieux étudier les strates successives, que nous pouvons voir sur une maquette.

La ville de Cholula, à l’est de Mexico, fut le théâtre, avant même la prise de Tenochtitlan, d’un massacre terrible qui nous a été raconté par Las Casas et par d’autres. Plus de 6 000 habitants furent massacrés par Cortés et ses troupes, en une seule journée. Après quoi les Tlaxcalèques, alliés de Cortés, furent autorisés à piller la ville et ne s’en privèrent pas.

Les raisons de cette hécatombe sont obscures. Cortés essaya de s’en disculper en prétendant que les habitants de Cholula, alliés des Aztèques, lui avaient tendu une perfide embuscade. Il n’a pas vraiment convaincu. Pour Las Casas, Cholula restait le point le plus noir de la conquête. C’est là que les Espagnols, selon lui, avaient montré leur cruauté profonde et leur manque d’âme.

Était-ce pour se racheter ? Cortés aurait promis de faire construire, à Cholula, 365 églises, une pour chaque jour de l’année. Promesse légendaire, sans doute, comme tant d’autres. Cholula, d’après certains rêveurs, aurait compté 365 pyramides, et Cortés désirait toutes les coiffer.

Mais c’est invraisemblable. D’ailleurs, on ne trouve à Cholula aujourd’hui, en comptant bien, qu’une quarantaine d’églises, ce qui à vrai dire, pour 150 000 habitants, me semble largement suffisant.

Une de ces églises, la Capilla Real, valait naguère le voyage. On y comptait une cinquantaine de coupoles. De loin, nous aurions pu la prendre, en plus petit, pour la mosquée de Cordoue. Par malheur, le tremblement de terre de 1999 a détruit près de la moitié de ces coupoles. Les a-t-on reconstruites ? Je n’en sais rien, n’étant pas retourné à Cholula depuis plus de dix ans. J’en garde le souvenir, outre l’énorme pyramide engloutie sous la verdure, d’une ville agréable, animée, plus petite et plus reposante que Puebla, qui est toute proche.

Si je me rappelle bien, un hôtel remarquable a été installé dans une maison du XVIIe siècle. J’en ai oublié le nom, mais non le charme.

Dans les années 1940 et 1950, le cinéma mexicain produisait jusqu’à 200 films par an. Il était alors, pour le nombre de films mis en chantier, un des premiers pays du monde. La guerre avait ralenti la production américaine et Mexico en profitait. Certains films de cette époque ont été vus dans le monde entier, ceux d’Emilio « Indio » Fernandez en particulier : La Perla, Maria Candelaria. Ces films, dont je me souviens encore, nous révélèrent le chef opérateur Gabriel Figueroa, qui composa de son pays des images inoubliables (son fils, qui porte le même nom que lui, est aujourd’hui un photographe reconnu).

Des comédiennes comme Dolores del Rio et Maria Felix, un acteur comme Pedro Armendariz, étaient des stars considérables. La première connut même le statut de star hollywoodienne, vers la fin du cinéma muet, et elle vécut longtemps. Je me suis laissé dire – mais sans jamais l’avoir rencontrée – qu’à partir d’un certain âge (qui n’a pas été révélé), elle décida de ne plus sourire, afin de ne pas rider son visage, et qu’elle ne se laissait voir qu’un jour sur deux. Quand elle ne se montrait pas à ses visiteurs, elle passait la journée entière dans le noir, toujours pour préserver sa peau et son regard.

Quant à Maria Felix, qui tourna avec Jean Renoir et Luis Buñuel, elle montrait ses bijoux – somptueux – sur tous les champs de course d’Europe. Un musée à son nom existe dans sa ville natale, Alamos, au nord du pays. On y voit ce qu’on s’attend à y voir, des photographies, des affiches, des robes, des chaussures. Maria Felix tourna dans plus de 50 films. Ceux qui l’ont connue gardent d’elle un souvenir très agréable.

Dans les années 1950, ce cinéma entra lentement en crise, comme d’autres. Les succès populaires – comme ceux du comique Cantinflas – se limitèrent peu à peu au territoire national et à quelques maigres exportations dans les pays de langue espagnole, en Amérique latine. Les films de Luis Buñuel, bien qu’ils fussent amèrement discutés au Mexique, étaient les seuls à représenter le pays dans les festivals et à y remporter des prix.

Dévoré lentement par le cinéma nord-américain, qui conquit presque la totalité du marché, le cinéma mexicain déclina, dépérit, perdit son audience internationale. À la fin des années 1980, il n’existait pratiquement plus.

Après quoi, dix années plus tard, vers la fin des années 1990, une nouvelle vague se leva, qui aujourd’hui, à son tour, triomphe dans les festivals. Alfonso Arau fut le premier de ces réalisateurs à secouer le vieil arbre engourdi et à parler du Mexique vivant, et non pas du Mexique d’opérette des années 1950, qui avait fait long feu. Lui succédèrent Guillermo del Torro (Cronos, El Labirinto del fauno), Alfonso Cuaron, Alejandro Iñarritu, aujourd’hui considéré comme un chef de file (Amores perros, et Babel en 2006), sans oublier le rigoureux Carlos Reygadas et Fernando Kalife.

Comme il arrive souvent quand une nouvelle génération de cinéastes apparaît, un acteur fétiche court de film en film, Gaël Garcia Bernal. Il est lui-même devenu réalisateur. Nous pouvons tout attendre de ce nouveau cinéma, d’autant plus que, démographie aidant, le marché ne cesse de s’élargir. Il semble même que des liens de coproduction – lesquels, pour des raisons mystérieuses, ne se sont jamais vraiment établis – soient en train de se consolider entre les pays de langue espagnole qui partagent souvent, outre la langue, les mêmes problèmes de métissage, d’injustice, les mêmes souvenirs de splendeur et de cruauté.

Enfin, grâce à l’immigration, ce cinéma, juste revanche, pénètre à son tour les États-Unis. Des salles s’ouvrent, des chaînes de télévision s’installent, qui programment des films en langue espagnole.

Que l’ambition et que la qualité demeurent : c’est tout ce que nous pouvons souhaiter.

Voir aussi : Luis Buñuel.

Nous ne connaissons pas, dans l’histoire du monde, d’événement aussi considérable, et cependant aussi inexplicable, que la conquête du Mexique. Nombreux furent ceux qui tentèrent d’imaginer et de décrire cette rencontre improbable entre deux mondes qui évoluaient séparément, sur deux continents, depuis dix mille ou vingt-cinq mille ans, et qui s’étonnèrent l’un l’autre. Pour trouver une équivalence, ou tout au moins un point de comparaison, sans doute faudrait-il assister à un débarquement de quelques escadrons d’extraterrestres.

Comme l’a écrit Claude Lévi-Strauss : « … Une humanité qui se croyait pleine et entière fut mise devant cette évidence : du genre humain, elle ne formait que la moitié. »

Innombrables sont les livres et articles qui, depuis le XVIe siècle, ont tenté de comprendre comment quelques centaines d’Espagnols, en deux ans à peine, de 1519 à 1521, ont pu mettre à bas un empire puissant, organisé, centralisé, disposant de plusieurs centaines de milliers de guerriers. Un mystère historique – et militaire – demeure.

D’abord les faits, rapidement. Les Espagnols se sont installés aux Caraïbes, principalement à Hispaniola (Saint-Domingue puis Haïti) et à Cuba, depuis le premier voyage de Christophe Colomb, en 1492, qui pensait avoir atteint les abords des Indes, jadis décrites par Marco Polo. Colomb rêvait d’atteindre le royaume du Grand Khan, aux richesses légendaires. Il pensait que l’or était « chose excellente », capable d’exploits surprenants, et même « de conduire les âmes au paradis ».

Comme presque tous ses contemporains, il était convaincu que le paradis terrestre de la Bible se trouvait quelque part sur la Terre, au sommet d’une montagne assez haute pour avoir échappé au Déluge. Colomb, qui voyait la terre plutôt comme une poire, décrit ce paradis comme un téton sur cette poire.

Il croyait à la Fontaine de jouvence et à la possibilité de vivre très longtemps.

Il croyait aussi, comme beaucoup d’autres, que ces territoires inconnus étaient peuplés de personnages monstrueux, issus d’anciennes légendes, au premier rang desquels figuraient les Amazones et les géants de Patagonie. Mais il y avait aussi, survivants de l’Antiquité classique, des centaures, des cyclopes, des hommes sans tête et d’autres à tête de chien.

Aussi fut-il surpris de rencontrer, au début, dans les îles, des indigènes paisibles et même accueillants qui allaient tout nus. Il vit même des femmes « aussi blanches que des Espagnoles », ce qui l’étonna. Quand ils invitaient quelques-unes d’entre elles à bord des caravelles, les conquistadors catholiques les habillaient.

Quand il fut clair que les Indes et la Chine se situaient plus loin à l’ouest, sur une planète décidément ronde, et qu’il fallait chercher, pour les atteindre, une voie de terre, deux expéditions militaires furent dirigées contre le continent. Elles furent repoussées.

En 1518, alors que les images fantastiques des premiers contacts commençaient à se dissiper, le gouverneur espagnol de Cuba, Diego Velazquez, repéra un certain Hernan Cortés, colon prospère, déjà bien installé, âgé de 33 ans, et lui proposa de prendre la tête d’un nouvelle expédition. Cortés, sans doute épris d’aventure, accepta et commença ses préparatifs. Velazquez, alors, pour des raisons que nous ignorons, en vint à douter de sa loyauté, le soupçonna de vouloir s’établir à son compte, revint sur sa proposition et voulut l’empêcher de partir. Cortés le prit de court et appareilla quand même, montrant ainsi une indépendance de caractère et une ambition qui devaient bientôt construire sa légende.

Avec lui se trouvait un autre conquistador, Bernal Diaz (plus tard il devait ajouter « del Castillo » à son nom), un homme qui avait déjà bourlingué jusqu’aux côtes de Floride et qui devait finir ses jours, riche planteur, sur les terres de l’actuel Guatemala, à l’âge de 90 ans. C’est à lui que nous devons l’Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, sans doute le meilleur récit de cette incroyable aventure.

Au départ, Cortés, simple colon qui se révéla assez vite un remarquable chef de guerre et un habile négociateur, disposait de 11 navires. Il emmenait avec lui 550 hommes (certains disent seulement 508), 14 canons, des fauconneaux, 16 chevaux et de la pacotille en abondance, car la verroterie de bazar, déjà, aidait à conquérir le monde. Sans le savoir, Cortés, en petit équipage, partait à la conquête d’un immense territoire peuplé de 25 millions d’habitants, que les Espagnols ne connaissaient que par ouï-dire.

Il débarqua dans plusieurs îles que les Espagnols connaissaient déjà, dont celle de Cozumel, longea les côtes vers le nord, remporta plusieurs victoires et fonda la ville de Vera Cruz. Ce dernier geste n’était pas fortuit. L’homme avait une expérience notariale et connaissait la force des actes qui se présentent avec une apparence légale. S’appuyant sur la majorité de ses hommes, il se fit donner le titre de capitaine général de cette ville nouvelle et acquit ainsi le droit d’y exercer la justice. Cette proclamation d’indépendance – au moins à l’égard de Cuba – le délivrait de facto de l’autorité de Velazquez. Pour l’affermir, il eut l’habileté d’envoyer aussitôt des présents au roi d’Espagne.

À Vera Cruz, il reçut assez vite des émissaires de l’empereur aztèque Moctezuma, établi à Tenochtitlan (future Mexico). Il les assura de ses bonnes intentions.

Sans doute rencontra-t-il aussi quelques Espagnols, survivants des expéditions précédentes, qui s’étaient mêlés aux Indiens et parlaient leur langue, au moins celle qui s’utilisait sur la côte est. Ces transfuges lui fournirent des renseignements sans prix. Il sut aussi utiliser les services d’une certaine doña Marina, la fameuse « Malinche », qui lui avait été donnée en cadeau par un cacique local avec une vingtaine d’autres filles.

La Malinche, d’origine aztèque, était esclave en pays maya. Cortés la libéra, vit sa beauté, reconnut son intelligence et la prit auprès de lui. Il fit d’elle sa maîtresse, sa conseillère et son interprète favorite. Elle apprit vite la langue castillane, en deux ou trois mois semble-t-il. Elle est l’image même de l’Indienne conquise mais en même temps libérée, et ralliée aux conquérants ; la première « Mexicaine », si l’on veut. Cependant, la plupart des Mexicains la considèrent aujourd’hui comme une traîtresse, une collaboratrice, une entremetteuse.

Peut-être nourrissait-elle quelque ressentiment à l’égard des Aztèques, ses frères de sang, qui l’avaient vendue aux Mayas ? Nous n’en savons rien.

Enfin, avant de se lancer à la conquête de ce qu’il commençait à entrevoir comme un immense empire inconnu, Cortés fit désarmer et saborder ses vaisseaux. Geste hautement symbolique dans l’histoire des conquérants : nous ne pouvons aller que de l’avant.

Mais décision pratique, aussi : elle interdisait aux Espagnols hésitants de déserter, de reprendre la mer.

Cortés comprit dès les premières semaines qu’il venait de pénétrer dans un ensemble de terres aux peuplements divers, dominées par une tribu aussi impérieuse que détestée, celle des Aztèques, qui se trouvaient à la tête d’une triple alliance. Aussi n’eut-il de cesse de s’allier, au moins provisoirement, à certains de ces peuples soumis, libérés par ses soins, et d’abord aux indociles Tlaxcalèques dont le territoire, autour de la ville de Tlaxcala, se situait sur le chemin menant de Vera Cruz à la capitale aztèque, Tenochtitlan.

À Cholula, en revanche, les Espagnols commirent un massacre affreux. Cortés essaya de s’en disculper, sans y parvenir tout à fait. Il craignait, en fait, une insurrection de cette population, et préféra l’écraser dans l’œuf (sauvagement, à en croire Las Casas). Mais peut-être un de ses capitaines outrepassa-t-il ses ordres.

Toujours est-il qu’il sut aussi se concilier d’autres peuples soumis, comme les Totonèques et les Chalcas, qui voyaient en lui leur libérateur. Dire que Cortés a conquis le Mexique avec 500 guerriers est une absurdité. Il se trouvait en réalité à la tête d’une petite coalition quand il s’attaqua aux Aztèques et à leur capitale.

Dans des lettres qu’il envoyait au roi d’Espagne, et qui ont été publiées sous le titre La Conquête du Mexique, il raconte longuement – mais certaines de ses paroles ont été mises en doute, les historiens préférant le récit de Bernal Diaz, écrit plus tard et plus calmement – l’émerveillement qui fut le sien, et celui de ses hommes, lorsqu’ils arrivèrent en vue de Tenochtitlan. Ils n’avaient rien vu d’aussi beau, disaient-ils, sur les terres de l’Empire espagnol. Une ville admirable, ordonnée, majestueuse, plus étendue même que Grenade.

Les premiers contacts avec l’empereur aztèque Moctezuma furent hésitants. Des signes bizarres depuis quelques années, du côté aztèque, annonçaient un événement décisif. Une comète avait traversé le ciel comme pour lancer un signal, mais ce signal était différemment interprété, comme d’habitude. Des augures annonçaient le retour d’un dieu à barbe blonde et aux yeux bleus, Quetzalcoatl lui-même, jadis obligé de s’enfuir mais qui reviendrait de l’Est par la mer, comme le laissait entendre une prophétie respectée.

La rumeur disait aussi que les Espagnols étaient arrivés du soleil levant comme par miracle, sur des « tours en bois flottantes », hautes comme des montagnes, et qu’ils possédaient le secret mortel de la foudre. Du feu, à leur commandement, sortait à grand bruit d’un tube constitué d’un métal inconnu et ce feu apportait une mort instantanée aux êtres vivants.

En outre, les Indiens ne pouvaient qu’être frappés, au début en tout cas, par l’usage de la roue, qu’ils ignoraient. Ils voyaient les Espagnols construire des chariots capables de transporter des objets très lourds – des canons par exemple – et aménager de nouvelles routes, plus larges que les chemins utilisés jusque-là.

S’agissait-il véritablement du retour de Quetzalcoatl, le dieu-roi exilé, qui devait revenir chargé d’inventions et de bienfaits de toutes sortes, dont l’ensemble forme ce que nous appelons une civilisation ? Nombreux, sans doute, furent ceux qui purent le croire.

Intrigué, et même sans doute inquiet (car ses espions lui parlaient déjà des crimes commis par les guerriers cruels du dieu-roi, qui maniaient le feu des dieux), porté sur un trône d’or et chargé de présents, l’empereur aztèque Moctezuma s’avança donc, sur la chaussée centrale de la ville lacustre, à la rencontre de Hernan Cortés, lequel semblait correspondre au signalement physique du dieu revenu (et sans doute jouait-il déjà de cette légende).

Les premiers contacts furent plutôt pacifiques, avec échange de cadeaux – assez minables du côté espagnol, de la simple pacotille. Les Espagnols (qu’accompagnaient environ 6 000 alliés indiens) furent hébergés, nourris, soignés. Cortés, selon toute apparence, hésitait encore sur le parti à prendre. Il autorisait ses hommes à détruire les « idoles » aztèques, jugées affreuses et répugnantes, contraires au culte du vrai Dieu, mais il hésitait à mettre à mort l’empereur, qu’il avait en quelque sorte pris en otage, se méfiant sans doute de lui, un homme qui lui disait pourtant en lui faisant toucher son corps : « Je suis fait de chair et de sang comme toi. » En attendant, l’ancien colon de Cuba était royalement logé et traité.

Un des épisodes qui décida du sort du Mexique fut le débarquement à ce moment-là, sur la côte est, d’un important détachement espagnol envoyé de Cuba par le gouverneur Diego Velazquez pour arrêter le rebelle Cortés.

En toute hâte, laissant un peu plus de 100 hommes à Tenochtitlan, Cortés revint vers la côte, débaucha un certain nombre des soldats envoyés contre lui, mit en déroute les autres et captura leur chef, un certain Narvaez.

De retour à Tenochtitlan, ce qu’il fit à toute vitesse, il y trouva une situation détestable. Les Aztèques se plaignaient du comportement de plus en plus violent et injurieux des Espagnols restés sur place, lesquels pillaient et violaient sans vergogne, à l’exemple de leur chef, le funeste lieutenant Alvarado. Par crainte d’une révolte générale, Cortés et ses hommes prirent les devants. Ils massacrèrent 200 nobles aztèques réunis au cours d’une fête.

Les Espagnols furent alors l’objet d’une très violente attaque. Cortés – c’est du moins ce qu’il raconte – persuada Moctezuma de parler à son peuple pour tenter de l’apaiser. Moctezuma monta sur un toit et fut tué par des projectiles divers. C’est ici la version officielle : tué par les siens pour avoir tenté de négocier. Selon d’autres sources, ou hypothèses, il fut tout simplement assassiné.

Ainsi se déclencha, au soir du 30 juin 1520, la fameuse noche triste, la « triste nuit » au cours de laquelle plusieurs centaines d’Espagnols furent massacrés, ainsi que des milliers de leurs alliés indiens.

À Tlaxcala, où ils trouvèrent refuge, les survivants, toujours sous les ordres de Cortés, loin de renoncer à leur folle conquête, se lancèrent alors dans une opération qui nous semble presque incroyable. Aidés par des mercenaires, des aventuriers sans foi ni loi qui arrivaient sans cesse des Antilles attirés par le bruit du butin, ils construisirent des bateaux de haute mer en pièces détachées, qu’ils réussirent à acheminer à travers la montagne, sur des chariots, jusqu’à la vaste lagune de Tenochtitlan. Là, ils assemblèrent les navires, les armèrent, et cette flotte de guerre, accompagnée cette fois de plus de 100 000 alliés indiens, donna l’assaut décisif, toutes voiles dehors, au mois de mai 1521. Spectacle insolite, extraordinaire, accompagné de canonnades et de chants religieux, où les Aztèques virent peut-être la manifestation d’une force magique.

La bataille dura trois mois. Le successeur de Moctezuma avait fait mettre à mort ses sorciers officiels dont les actions maléfiques, à l’encontre des Espagnols, n’avaient eu aucun résultat.

La ville incomparable fut conquise et détruite édifice par édifice. Le dernier roi aztèque, Cuauhtemoc, second fils de Moctezuma, n’avait que 18 ans. Il fut gardé en otage pendant quatre années (peut-être espérait-on lui faire révéler l’emplacement d’un trésor aztèque) et finalement pendu, au cours d’une expédition malheureuse conduite par les Espagnols au Honduras.

Les raisons de cette étonnante victoire sont diverses. Elles se sont tragiquement ajoutées les unes aux autres. L’usage de la poudre à canon, des épées et des lances de fer, des armures métalliques (les peuples précolombiens ignoraient l’usage des métaux autres que l’or et, plus rarement, le cuivre), de la roue et du cheval (les Espagnols essayèrent de faire croire à leurs adversaires, au début, que la monture et le cavalier ne formaient qu’une seule créature fabuleuse, mais cette illusion ne dura guère), tous ces éléments ont certainement joué un grand rôle, au moins au début. Cependant, ces explications techniques ont des limites : les Espagnols, par exemple, ont très vite manqué de salpêtre pour fabriquer la poudre. Ils devaient aller le chercher, disent certains récits, jusque dans les cratères des volcans, à plus de 5 000 mètres d’altitude. On y envoyait des montagnards de l’Estremadure, habitués à l’altitude.

Le génie froid de Cortés joua aussi un rôle décisif. On vit bien son esprit de décision et son talent militaire quand il soudoya et défit les hommes de Narvaez. Rusé, sans scrupules, charmeur quand il le fallait, dès le début il sut trouver des alliés dévoués qui ne se doutaient pas qu’il les libérait d’un maître pour les assujettir à un autre, plus lointain mais non moins sévère et exigeant. Le cacique du Michoacan, royaume de l’Ouest alors fortifié et puissant, insoumis jusque-là aux Aztèques, un nommé Tangaxoan, hésita à venir prêter main-forte à ses ennemis pour lutter ensemble contre les envahisseurs. Il préféra laisser faire, et fut anéanti à son tour un peu plus tard.

Les croyances et les prophéties, comme celle qui concernait le retour du dieu-roi Quetzalcoatl, jouèrent aussi un rôle qu’il nous est presque impossible d’évaluer aujourd’hui. Comment retrouver une pensée magique ?

Nombreux, en tout cas, sont les témoignages indiens qui se demandent, non sans angoisse, pourquoi leurs dieux gardent le silence, pourquoi ils ne se réveillent pas pour rejeter à la mer les envahisseurs, lesquels adorent un autre dieu dont ils brandissent l’image – un dieu très étrange, fils de pauvre, désarmé, raconteur d’histoires, mort sur une croix, mais que le peuple mexicain va bientôt accepter et célébrer avec une piété profonde.

Il y a là un mélange indiscernable d’imaginaire et de désespoir, l’annonce de miracles jusque-là inconnus, un trouble dans la pensée de l’empereur, un désarroi parmi les élites et les prêtres, des questions sans réponses circulant parmi le peuple, le sentiment partagé que les temps sont finis, que le Soleil s’est détourné de l’ancienne route, que d’autres maîtres sont arrivés, qu’une autre parole va se faire entendre sur la terre, que les dieux anciens ont été vaincus et, honteux, se sont retirés des temples. Aussi n’est-il plus nécessaire ni même souhaitable, pour certains, de se donner la peine de vivre encore.

Des colons espagnols ont remarqué, dès les premiers temps, que les nouveaux asservis, au demeurant traités comme des esclaves, choisissaient de se laisser mourir, comme s’ils n’aimaient plus la vie, ou plutôt comme si la vie, cette vie nouvelle, incompréhensible, ne voulait plus d’eux.

Cette attitude mentale, à quoi s’ajoutent les épidémies de grippe et de vérole, explique, avec plus de vraisemblance que les massacres organisés (ceux-ci se réduisirent assez vite, les Espagnols se rendant compte qu’ils n’avaient aucun intérêt à éliminer une main-d’œuvre gratuite), que la population du Mexique et du Guatemala soit tombée, en moins d’un siècle, de 20 ou 25 millions à 1 million à peine. Nous parlerions aujourd’hui de génocide, encore que celui-ci ne fût pas concerté.

Le chiffre des disparus est en tout cas impressionnant, si nous tenons compte des populations de l’époque. Même la peste noire, en Europe, n’avait pas tué autant de monde. L’histoire du Mexique prend naissance sur un immense tapis de morts.

Cortés acheva rapidement, et aisément, la conquête des territoires nouveaux, à l’exception du Nord, pour lequel il fallut attendre. Il sut, pour gouverner, s’appuyer sur les autorités et les coutumes indigènes. Cynisme et habileté, là encore. Comme ses compagnons d’armes se disaient déçus de leur butin, dont la plus grosse part allait au roi d’Espagne, il leur distribua des terres, faisant de ces guerriers des colons, et veilla, comme il le devait, à la propagation de la foi catholique, justification majeure de la conquête. Ne parle-t-il pas, dans une de ses lettres, de « cette œuvre que Dieu a accomplie par mon intermédiaire » ?

Bien entendu, il n’eut garde de s’oublier. Il se fit concéder de très larges territoires, comprenant 22 villes et comptant plus de 23 000 Indiens, et construire plusieurs haciendas. Une de celles-ci, aménagée en restaurants et boutiques diverses, peut encore se voir à Coyoacan, dans la ville même de Mexico. Une autre est à Cocoyoc, dans l’État de Morelos.

Jalousé, calomnié par ses ennemis, il dut revenir en Espagne pour se justifier. Charles Quint le nomma marquis del Valle de Oaxaca, et non pas vice-roi du Mexique, ce qu’il eût sans doute souhaité. Il se fit construire, à Cuernavaca, sur les ruines d’une pyramide qu’il avait anéantie, un austère palais qui se visite encore.

Entré, par un second mariage, dans la haute noblesse espagnole, il retourna au Mexique et y fit fructifier ses biens, qui firent bientôt des jaloux. Prospère mais processif, il s’engagea dans de nombreuses querelles avec les autorités espagnoles et le vice-roi, disputes juridiques qui obscurcirent ses dernières années. Il revint en Espagne, participa à une infructueuse expédition espagnole contre la ville d’Alger, et mourut près de Séville en 1547. Pauvre ? Certains l’ont dit. C’est difficile à croire.

Ses restes furent transportés dans une église de Mexico qu’il avait fondée.

Si nous mettons à part des récits fantaisistes qui, au début, racontaient à peu près n’importe quoi (ainsi les divinités aztèques étaient parfois décrites comme des monstres à tête de bouc, d’allure satanique), les premières histoires de la conquête, ou plutôt des conquêtes, furent espagnoles. La plus connue, pendant longtemps, fut celle de Antonio de Herrera, historiographe officiel de la cour d’Espagne, en 1601. Elle fut complétée et corrigée un siècle plus tard, en 1702, par la Historia de la conquista de Mexico, écrite par un haut fonctionnaire, Antonio de Solis, lui aussi historiographe officiel. Ce livre, nettement plus objectif, est resté un classique de la littérature espagnole.

Il est impossible de citer tous les ouvrages qui ont tenté de raconter et de comprendre – ou de justifier –, cette aventure prodigieuse. Mais il faut accorder une place particulière à l’historien nord-américain William H. Prescott qui publia en 1843, en trois volumes, la première histoire de la conquête sérieusement documentée, en donnant en bas de page ses références en espagnol.

Le temps présent, qui se croit impartial, ne cesse de juger le passé, et aussi les façons de raconter ce passé. Des deux côtés de l’océan Atlantique, même si des efforts considérables ont été faits, il reste quelque chose de l’affrontement initial, y compris dans les livres d’histoire. Les historiens espagnols, jusqu’à une date récente, insistaient comme à plaisir sur le cannibalisme et les sacrifices sanglants commis par les Aztèques, et auxquels les Espagnols, évidemment, mirent un terme. Diego Rivera, de son côté, dans les fresques célèbres du Palacio Nacional à Mexico, s’est efforcé, de toute évidence, pour offrir aux Mexicains des racines positives, harmonieuses, acceptables, d’idéaliser la vie des peuples amérindiens avant la conquête.

Il est presque impossible, nous commençons à le savoir, d’établir une « vérité historique ». Ces deux mots sont presque contradictoires. Il est même difficile de dire ce qu’est l’histoire d’un peuple, ou d’un pays, surtout quand ce pays prétend ne pas laisser à d’autres le soin de dire qui il est.

Nous ne pouvons percevoir que quelques aspects, le plus souvent isolés, de ce qui fut notre passé, ou celui de nos voisins, ou celui de nos ennemis. Aujourd’hui encore, dans les écoles catholiques espagnoles (et peut-être ailleurs ?), il est enseigné que les conquistadors, en dépit de leur violence et de leurs rapines, ont apporté en Amérique « la vraie foi ».

Voir aussi : Aztèques, Bartolomé de Las Casas, Cholula, Cuernavaca, Époque coloniale, Mayas, Mexico, Requerimiento, Tlaxcala.

Nous rencontrons souvent, dans les rues de Mexico, de Guadalajara et d’autres villes, un chanteur (ou une chanteuse) et un guitariste, parfois aveugles, quelquefois pieds nus, qui chantent sur un mode plaintif les corridos de la Révolution. Il faut les écouter un moment, car ils portent encore avec eux les vestiges brisés d’un grand rêve.

Le corrido, qui peut se traduire par « refrain » ou « chant », est un genre littéraire mexicain par excellence, assez proche peut-être de ce que chantaient les troubadours ambulants en Europe autrefois. Ils se comptent par centaines. Chaque chant raconte, en musique, en suivant des accords monotones comme le désespoir, un épisode de la révolution mexicaine, plus ou moins embelli, tronqué, idéalisé, mais sous une forme naïve, destinée à rester longtemps dans la mémoire populaire.

On y raconte par exemple la mort du « centaure du Nord », qui est Francisco « Pancho » Villa, ou bien des trahisons, des batailles, des espoirs déçus, des exécutions, et (c’est un des plus beaux) la triste aventure du jeune Valentin de la Sierra qui disait :

Yo soy de los meros hombres

Que han inventado

La Revolucion.

(« Je suis de ces hommes mêmes

Qui ont inventé

La Révolution. »)

Tout le monde sait que l’histoire que nous entendons chanter finira mal. Tous les héros sont ici menacés. La mort est au bout de chaque chanson, ou presque.

Cette fatalité explique peut-être le rythme lent, et ces voix qui se brisent et s’effacent comme en un trémolo, à la fin de chaque vers ou presque. Ne pas prêter l’oreille à cette nostalgie révolutionnaire qui traîne encore dans les rues serait ignorer un coin précieux de l’âme mexicaine. La révolution est douloureuse, cela ne peut pas s’oublier. Et elle est passée. Ne pas croire qu’elle est encore vivante.

J’ai acheté plusieurs disques de ces corridos et je les écoute, certains jours. Les temps ont changé – comme ils font souvent –, l’épopée s’est faite complainte et des voix illettrées chantent encore, dans les rues, le souvenir des batailles perdues, des espérances disparues.

Cependant, les corridos sont toujours là. Ils s’écrivent et se chantent à toute occasion : histoire de celui-ci, de celle-là. Ainsi, les traficants de drogue, les fameux narcotraficantes, qui débarquent parfois dans des villages déshérités avec des réfrigérateurs et des vivres, ont eux aussi leurs héros et leurs chants, qui s’appellent des narcocorridos. Certains de ces personnages ont déjà leur statue, au pied de laquelle des fleurs anonymes sont déposées. Le plus célèbre est Jesus Malverde, une sorte de Robin des Bois, abattu depuis longtemps, devenu héros de légende. On voit son portrait – très mexicain, grosses moustaches et regard sombre – sur des broches, sur des montres, sur des tee-shirts plus ou moins clandestins. Ses fidèles l’implorent, lui adressent des prières. Ne pas s’étonner si quelque jour il est béatifié.

Il me revient aussi un corrido, ou à tout le moins une copla, un refrain, qui parle de désir amoureux mais à la manière mexicaine et qui dit ceci :

Quando estaremos, mañita,

Como los pies del señor :

El uno encima del otro

Y un clavito entre los dos !

(« Lorsque nous serons, ma belle,

Comme les deux pieds du Seigneur :

L’un au-dessus de l’autre

Et un petit clou entre les deux ! »)

Voir : Révolution mexicaine.

Une cucaracha est un cafard. Il y a des cafards au Mexique comme partout. Je n’aurais aucune raison d’accorder une entrée particulière à cet insecte s’il n’avait été l’objet, au début du XXe siècle, d’une chanson, d’un corrido incroyablement populaire, qui se chante et se danse encore, de toutes les façons possibles. Sans doute cette chanson se dansait-elle à l’origine comme une polka, mais elle s’accorda aussi, plus tard, aux rythmes du paso doble et même de la java.

Celle qu’on appelle la Cucaracha est une femme, sans doute de mauvaise vie (comme on dit), une traînée, une presque infirme, une gueuse, une sans-papiers, qui a ramassé sur elle tous les vices de la terre et souffre d’une persistante pénurie d’argent.

Elle vieillit, elle a du mal à vivre. Elle a été belle, naguère, et très courtisée, elle ne l’est plus : thème habituel dans la complainte des filles de joie, dans quelque pays que nous nous trouvions. Elle était une gaillarde, une mocetina, c’était hier.

Les paroles du premier couplet – sur une musique qui ne cesse de faire le tour du monde et que nous fredonnons parfois sans savoir d’où elle vient – disaient à l’origine ceci :

La Cucaracha, la Cucaracha

Ya no puede caminar

Porque no tiene, porque le falta

Dinero para gastar.

C’est-à-dire :

« La Cucaracha, la Cucaracha

Déjà ne peut plus marcher

Parce qu’elle n’a pas, parce qu’elle manque

D’argent à dépenser. »

Très vite, ces paroles ont été déformées, de toutes les manières possibles, ainsi par exemple :

Porque no tiene, porque le falta

Marijuana que fumar.

(« Parce qu’elle n’a pas, parce qu’elle manque

De marijuana à fumer. »)

Et ainsi de suite. Ces déformations sont souvent insolentes, graveleuses, sombres et pourtant joyeuses, chargées d’énergie, de drôlerie.

Des troupes dépenaillées et hirsutes, il y aura bientôt cent ans, chantaient la Cucaracha en montant à l’assaut, prêtes à mourir pour la Révolution. C’est pour cette raison, sans doute, qu’elle a sa place dans ce livre.

Est-ce que la pénurie d’herbe dont cette femme affaiblie semble souffrir dans une version de la chanson serait encore de circonstance aujourd’hui, à l’heure où le Mexique est devenu le premier producteur de marijuana du monde ?

Question que je pose sans y répondre.

Voir aussi : Femmes mexicaines.

Moctezuma Ier, père du Moctezuma qui eut, pour son malheur, à affronter Cortés, naquit ici, au XVe siècle de notre ère. L’endroit s’appelait alors Cuauhnahuac, dont les Espagnols firent plus tard Cuernavaca (« Cornevache »). Inutile de dire qu’il n’y avait là aucune vache avant l’arrivée des envahisseurs.

La ville et le pays, comme beaucoup d’autres, furent soumis aux Aztèques mais semblent être restés, sous leur domination, prospères et plutôt calmes. Une haute pyramide s’élevait dans ce centre agricole, ainsi que ce que nous pensons être un observatoire, peut-être même une école d’astronomie.

Les habitants du site s’appelaient les Tlahuicas.

Aussitôt après la prise de Tenochtitlan, sans perdre de temps, Cortés les attaqua, les mit en déroute (au mois d’avril 1521) et fit incendier la ville. Trouvant le climat agréable (la ville n’est qu’à 1 500 mètres d’altitude, 1 000 mètres plus bas que Mexico), il décida de s’y installer et, avec les pierres de la pyramide démantelée, il se fit construire au même endroit un palais fortifié en pierres nues, assez sinistre, qui est toujours là et qui se visite. Il renferme un musée.

Aujourd’hui, la ville est la capitale de l’État de Morelos, un des plus petits, mais des plus peuplés, du Mexique.

Le charme qui avait séduit Cortés dure encore. Je peux en témoigner : j’ai passé quatre mois à Cuernavaca en 1964 et j’y suis revenu souvent par la suite. Tout le monde vous le dira : Cuernavaca est en endroit muy agradable. Mais tout le monde vous dira aussi : Ha cambiado mucho, « Ça a beaucoup changé ».

Ce qui peut se dire de beaucoup d’endroits, et pas seulement au Mexique.

Quand, arrivant de Mexico par la ville, nous découvrons d’un coup l’État de Morelos, avec la ville en face, les rochers de Tepoztlan à gauche et plus loin vers l’est, lorsque le ciel est clair, le Popocatepetl en personne, le paysage est splendide. Inutile de faire ici la bouche pincée. Les montagnes se succèdent jusqu’à l’horizon sans jamais l’atteindre et s’effacent dans la brume lointaine. D’ailleurs, un point de vue est aménagé, au bord de l’autoroute, pour que nous puissions nous arrêter et regarder. Ne pas s’en priver.

La ville elle-même, jadis résidence de luxe où des maisons de charme, jusque dans les années 1970, pouvaient se louer à des prix modestes, a triplé de volume en trente ans, au moins. La population permanente s’élève à plus d’un million d’habitants. Les touristes de longue durée l’affectionnent, pour les mêmes raisons que Cortès : un air assez doux, de l’ombre, des fleurs toute l’année. S’y ajoutent la possibilité de prendre des cours d’espagnol et de glaner des souvenirs littéraires comme le roman de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, dont le personnage principal finit dans la barranca, le ravin qui déchire la ville.

Des Américains fortunés s’y sont installés depuis longtemps (dans des demeures parfois somptueuses), ainsi que des agences immobilières. Les hôtels et les restaurants, de toutes les catégories, se multiplient. Pour toutes ces raisons, l’activité est vive.

En fin d’après-midi, la place centrale, le zocalo où se pressent les marchands de glaces, de jus de fruits, de bricoles diverses, et les musiciens, les cireurs de chaussures, et ceux qui vendent des bijoux « artisanaux » et des dessins colorés sur du papier d’agave fait à l’ancienne, est un endroit bruyant, surchargé, vivant certes, mais quelque peu fatigant pour ceux qui apprécient la retraite et le calme.

Cuernavaca est un de ces endroits que nous aimions pour leur charme et le plaisir d’y vivre, qualités que, précisément, nous y venons détruire.

Cela dit, il fait encore bon s’allonger, hors saison, dans les jardins qui s’étendent devant la cathédrale massive, une des premières qui s’éleva dans le Nouveau Monde. Au-dessus d’une porte, nous pouvons remarquer l’emblème de l’ordre des Franciscains, un crâne et deux tibias croisés. Memento mori. Toujours cette image de la mort et plus particulièrement du squelette, dont le Mexique semble presque friand. Les moines chrétiens, dans leurs représentations macabres, rejoignaient sur ce point leurs frères aztèques. Peut-être les mêmes ouvriers ont-ils sculpté les crânes du Templo Mayor, à Mexico, et celui-ci, vingt ou trente ans plus tard ? Toutes les têtes de mort se ressemblent.

Pour le reste, que voir à Cuernavaca ? Des fresques de Diego Rivera, dans le palais de Cortés, deux petites pyramides délaissées, un peu à l’écart (des survivantes), l’atelier d’un autre peintre, Siqueiros. On peut aussi déjeuner ou dîner, en musique, au restaurant Las Mañanitas. Ou ailleurs.

C’est un Mexique sage, apprivoisé, qui de toute évidence a perdu quelque chose. Il manque à Cuernavaca une sublime église baroque ou quelque édifice sauvage d’avant la conquête qui « vaudrait le détour », comme disaient autrefois les guides officiels.

La dernière fois, en 2006, je n’ai fait que traverser la ville, où j’ai pourtant de très beaux souvenirs. J’y ai bu un café, je me suis fait nettoyer les chaussures. Je regardais les passants. Je cherchais autour de moi les signes du charme d’autrefois, ils avaient à mes yeux disparu. Comme il arrive souvent, le présent efface le passé, qui n’est plus qu’une image trouble, que nous ne reconnaissons plus et qui ne nous apporte que nostalgie, et même tristesse : nous avons été heureux ici, ce temps-là n’est plus. Et jamais, la chose est sûre, il ne reviendra.

La langue espagnole utilise, pour décrire ce sentiment, les mots matar el recuerdo, « tuer le souvenir ». C’est une excellente recette contre la berceuse nostalgique : revenir sur les lieux du bonheur. N’y rester même qu’une heure ou deux. Le retour, par le fait même que la vie continue sous nos yeux, fait disparaître les bons souvenirs – et aussi les mauvais parfois, heureusement. Soudain, nous n’avons plus aucune raison de nous attrister.

À Cuernavaca, nous avons le choix : où nous y restons, ou nous ne faisons qu’y passer. À chacun de voir.

Ce qui suit nous a été raconté par un homme de police, il y a quarante ans. Disait-il vrai ? Je n’en sais rien.

Au début des années 1960, des touristes, près de Cuernavaca, sont attaqués par un groupe d’hommes armés. Dévalisés, ils portent plainte.

Quelques jours plus tard, ils sont informés que les voleurs ont été retrouvés et la plupart de leurs affaires récupérées. Ils se rendent aussitôt au palais du gouverneur, qui les reçoit aimablement.

Ils se font connaître. Leurs valises sont là, en effet. Ils peuvent les reprendre.

Un des touristes demande alors :

— Et les voleurs ? Ils ont été arrêtés ?

— Bien sûr.

— Pourrions-nous les voir ?

— Ah, je regrette, leur dit alors le gouverneur. Ils ont été passés par les armes il y a une heure.

Voir aussi : Viva Maria.