E

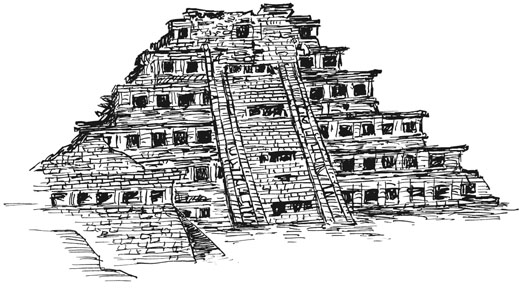

Au nord de Vera Cruz, non loin de la ville de Papantla, au milieu de collines moites d’un vert profond, s’est longtemps caché le site d’El Tajin. Les Espagnols ne le découvrirent qu’à la fin du XVIIIe siècle. Quand je le visitai pour la première fois, en 1964, il était encore assez peu connu, mal dégagé, hors des circuits, sans même une tentative de musée. Depuis, divers travaux se sont succédé, élargissant sans cesse le champ des fouilles.

Le site est essentiellement totonèque, bien qu’il fût sans doute occupé bien avant. Par qui ? Nous ne le savons pas. Les ruines les plus fortes datent du VIIe et du VIIIe siècle. Elles sont antérieures à Charlemagne. Comment se fait-il que, chez des peuples divers, souvent éloignés les uns des autres, souvent en guerre, et cela à une époque où la domination aztèque ne s’exerçait pas encore, nous retrouvions les mêmes structures urbaines, les mêmes monuments, le même sport, les mêmes dieux – ou presque – et sans doute les mêmes habitudes de vie ?

Nous ne le savons pas. Toujours est-il que nous voyons à El Tajin, comme dans d’autres cités préhispaniques, une place à colonnes, des jeux de balle (qui se présentent ici ornés de bas-reliefs énigmatiques, où cependant il ne fait pas de doute que des sacrificateurs arrachent le cœur d’un joueur après la défaite, ou la victoire), des ruines de palais (du moins les appelons-nous ainsi) et bien entendu des pyramides.

L’originalité d’El Tajin est ici : la pyramide des Niches nous offre le spectacle – unique – d’un édifice troué de niches régulières, sur plusieurs niveaux. Sans doute en comptait-on 365 au temps de la construction, ce qui laisse penser que l’ensemble servait de calendrier – mais comme à l’ordinaire nous n’en sommes pas sûrs –, d’autant plus que les calendriers préhispaniques reposaient le plus souvent sur plusieurs années d’inégale longueur.

Peu importe. Il nous suffit d’admirer cet objet extraordinaire, autrefois peint en rouge et bleu, et à déambuler dans les vestiges environnants. Nous pouvons marcher pendant deux ou trois heures sans jamais quitter les limites du site, un des plus beaux, et des plus rares, du Mexique.

En 1964, par coïncidence, le jour de notre passage, avait lieu l’exercice dit des voladores. Depuis cette date, il est devenu une présentation folklorique. Des professionnels l’exécutent tous les jours pour les touristes, à heures fixes. Et certaines troupes partent en tournée : j’ai même vu des voladores, à l’occasion d’un festival, à Montpellier.

Cinq hommes aux vêtements chamarrés montent agilement le long d’un mât, qui semble très élevé (je ne connais pas la hauteur exacte). Au sommet, un d’eux se tient debout au centre tandis que les quatre autres, assis au bord d’une petite plate-forme carrée, s’enroulent une corde autour des chevilles.

L’homme debout joue de la flûte et d’un petit tambour appelé chirimia. À un signal donné, la musique s’arrête et les quatre autres se laissent tomber dans le vide, la tête en bas, les bras étendus, attachés par les chevilles. Ils tournent ainsi lentement, pareils à des croix humaines à l’envers, décrivant des cercles de plus en plus larges, tandis que les cordes se déroulent. En silence.

C’est simple et beau. Étrange aussi, au point que les commentateurs et déchiffreurs de tout poil se sont déchaînés. De quoi s’agit-il ? D’une identification à un dieu-oiseau ? D’un rite de fertilité ? D’une image de tournoiement qui correspondrait au rythme, nécessaire et toujours menacé, des planètes ?

D’un simple exercice de cirque ?

À dire vrai, nous n’en savons rien. Mais peut-être, lorsque nous rencontrons le mystère, au lieu de le réduire à nos schémas d’explication, est-il plus sage, pour une fois, de le respecter.

Près de Mazatlan, sur la côte ouest, se dressent les têtes gigantesques, taillées dans la pierre, des quatre héros mexicains qui sont aujourd’hui sans reproche : Hidalgo, Morelos, Benito Juarez et Zapata. Trois d’entre eux sont des révoltés qui ont été tués par balle.

Au mois de novembre 1919, âgé de 40 ans, Emiliano Zapata se rend avec quelques hommes dans une hacienda abandonnée, qui s’appelait naguère San Juan Chinameca. Un certain colonel de l’armée régulière, Jesus Guajardo, lui a demandé ce rendez-vous, désirant discuter les conditions d’un éventuel ralliement. En réalité, l’homme, secrètement, agit pour le compte de Carranza, le président en exercice, qui souhaite se débarrasser une fois pour toutes de l’éternel rebelle.

À peine Zapata s’approche-t-il, très imprudemment, de l’hacienda, que des hommes postés sur les murs et sur le toit ouvrent le feu. Il n’a aucune chance de leur échapper. Il ne peut même pas riposter. Son corps tombe troué de balles. Il meurt sur-le-champ.

Aujourd’hui, quand nous visitons ce qui fut le théâtre d’un sacrifice fondateur, nous pouvons encore mettre nos doigts dans les impacts des balles, sur les murs. À Tlaltizapan, à 20 kilomètres de là, sont exposées quelques-unes de ses reliques, qui sont vénérées telles celles d’un saint. Ses derniers vêtements, déchirés et maculés de sang noir, sont là, près de son fusil. Un guide ému montre même les traces de ses doigts sur la queue de détente.

Et quelques Mexicains sarcastiques font remarquer que le traître, cette fois, s’appelait Jésus.

Zapata, « figure mélancolique et ardente » (Octavio Paz), est le héros indiscutable, qui n’a pas survécu à sa révolte, qui est resté, pendant ses neuf années de lutte, fidèle à sa devise, Tierra y Libertad !, et aux hommes qu’il avait décidé de défendre, au nom de qui il s’était soulevé, les paysans dépossédés.

Il naquit dans l’État de Morelos, dont il est la seconde gloire (avec Morelos lui-même, natif pourtant de Morelia), exactement à Anenecuilco, près de Cuautla. Il était un mestizo, à moitié indien. Il fut un des premiers à se soulever, dès 1909, réunit assez vite une force armée autour de lui et lança deux ans plus tard son plan de Ayala, qui exigeait une réforme agraire décisive et immédiate.

Réforme agraire : ces deux mots signifiaient, aux oreilles de tous, qu’il fallait en finir avec toute forme de féodalisme, disloquer les grandes propriétés et distribuer aux paysans des terres injustement usurpées depuis des siècles. Depuis la conquête espagnole, en fait.

Il fut un homme sans idéologie, sans phraséologie, sans culture à proprement parler « révolutionnaire ». Ses idées étaient rares mais simples, et par conséquent justes, ou paraissant telles. Il proposait un changement radical des habitudes prises, une mise en question décisive des schémas hérités de la colonisation. Il fallait donner une partie de la terre à ceux qui la cultivaient, à ceux qui avaient besoin d’elle pour vivre.

Zapata était beau, taciturne, combattant courageux et excellent stratège. Son large chapeau et son regard sombre sont inoubliables. Sur une photographie, nous le reconnaissons aussitôt.

Sa popularité fut instantanée. Toute une série de victoires d’un jour, remportées sur les troupes gouvernementales, l’affermirent. Quelles que fussent les péripéties de la Révolution qu’il eut à traverser, il ne s’écarta jamais de ses premières idées, qu’il sut garder élémentaires. Contrairement à Francisco « Pancho » Villa, l’autre grand chef rebelle, aux côtés de qui il combattit quelquefois – et auprès de qui il est photographié dans le Palais du gouvernement, à Mexico (mais, contrairement à Villa, il refusa de s’asseoir sur le fauteuil présidentiel, déclarant même qu’il faudrait sans doute le brûler « pour en finir avec les ambitions ») –, les historiens manquent de prétextes pour l’accuser de cruauté comme de visées politiques, de goût du pouvoir. Sans doute accepta-t-il des aides de tel ou tel président, désireux de l’amadouer. Mais il ne se rallia ni ne se rendit jamais.

Les spécialistes estiment qu’il était un chef de guerre très doué, mais plutôt attentiste, au fond peu belliqueux, au contraire de Villa, et qu’il ne se lança jamais dans une offensive inconsidérée.

S’il avait échappé à l’attentat de l’hacienda abandonnée et participé à la chute de Carranza, personne ne peut dire ce qu’eût été son attitude, ni comment se serait achevée son aventure.

Aujourd’hui, en tout cas, il est sanctifié.

C’est sans doute pour cette raison que nous avons choisi son visage pour la couverture de ce livre.

Voir aussi : Francisco « Pancho » Villa, Révolution mexicaine.

Elle dura trois siècles. Les premiers temps, jusqu’à la fin du XVIe siècle, furent souvent agités, difficiles. La population indigène se trouvait presque anéantie. À elle seule, l’épidémie de petite vérole qui commença dès le mois de mai 1520 aurait fait plusieurs millions de morts.

Cortés et ses successeurs, d’abord, étendirent la souveraineté espagnole vers le sud, jusqu’à l’actuel Guatemala, soumettant – au moins nominalement – les peuples mayas. Les légendes du commencement s’effaçaient peu à peu. À partir de 1540 ou 1950, rares étaient ceux qui parlaient encore de sirènes et de géants, à plus forte raison de paradis terrestre. Le souvenir des monstres et des merveilles de naguère disparaissait rapidement, une nouvelle mémoire était en train de naître.

Tout en poursuivant la conquête par les armes (cette fois, victoire aidant, les renforts ne manquaient plus et les volontaires accouraient, pas seulement de la péninsule Ibérique), les Espagnols introduisaient des cultures nouvelles, l’élevage du bétail (inexistant jusque-là) et tentaient d’organiser un pays dont ils ne connaissaient pas encore la forme, l’étendue, les frontières exactes.

Il ne s’agissait pas d’un changement mais d’un bouleversement, du passage soudain d’un monde à l’autre. Comment faire ? Fallait-il détruire radicalement l’ordre ancien et lui substituer d’un seul coup les lois et les mœurs de l’Europe ?

Les territoires nouveaux étaient, jusque-là, divisés en plus de 500 « seigneuries » (le mot aztèque est altepetl), dont les frontières furent plus ou moins respectées, par prudence, par les nouvelles divisions administratives espagnoles. Au prix de discussions intenses avec les chefs locaux et d’accès de violence, les conquérants eurent recours au système de l’encomienda. Une portion du territoire était attribuée à un Espagnol, un encomendero, à charge pour lui de le faire fructifier et de payer les impôts requis par la Couronne, la cinquième partie de ses revenus, le « quint du roi ».

Cela marquait la fin du système d’attribution de terres pratiqué jusque-là par les Aztèques et connu sous le nom de calpulli. Plus tard, Zapata et d’autres insurgés se souviendront de cette dépossession initiale.

Dans un premier temps, le choix d’établir la nouvelle capitale, Mexico, sur les ruines de l’ancienne constituait un geste clairement symbolique : il n’y avait pas rupture, mais continuité. Changement de nom, changement radical dans l’apparence des édifices et des vêtements, nouvelle disposition des rues (selon le plan en damier, qui s’appliquait partout), mais maintien du lieu.

Maintien même, dans certaines images, de l’aigle maîtrisant un serpent sur un cactus.

Cette continuité historique – un empire vainqueur s’établit sur les ruines du vaincu, un maître prend la place exacte d’un autre maître – s’est accompagnée d’un énorme transfert d’hommes (déjà près de 20 000 Espagnols vivent dans le Nouveau Monde vers 1550), d’animaux domestiques, d’espèces végétales nouvelles, de matériel, d’objets métalliques, d’artisans – en particulier de forgerons et de charrons, qui très tôt entreprirent de former des apprentis indigènes.

En même temps que des occupations inconnues étaient offertes et même imposées aux corps, il fallait évangéliser les âmes. C’était le sens même, et la justification hautement et fréquemment revendiquée, de la conquête. Il fallait remplacer une domination par une autre – si possible moins détestée – et une foi par une autre – si possible moins sanglante et plus populaire ; par une foi qui était enfin « la vraie foi » ; une foi qui s’affirmait d’autant plus authentique, d’autant plus légitime, qu’elle était victorieuse. Très tôt furent célébrés les premiers baptêmes d’indigènes, les premiers mariages chrétiens.

Sans oublier pour cela la sévérité évangélique : en 1539 le cacique de Texcoco fut convaincu d’hérésie opiniâtre par l’Inquisition, déjà installée, et brûlé vif, en présence de tous.

Cependant, malgré quelques conflits, comme la guerre dite del Mixton, dans le nord du Jalisco, révolte sanglante due à la rapacité féroce d’un certain Guzman (nous retrouvons ce brigand criminel un peu partout), malgré même des conflits entre Espagnols, les historiens s’accordent à dire qu’on vit s’établir, après quelques années d’incertitude, une « paix espagnole », consacrée par la nomination, en 1535, d’un vice-roi à la tête de territoires regroupés, lesquels s’appelaient dorénavant la Nueva España.

Même nouvelle, il s’agissait bien d’une Espagne.

Le passage avait été rapide, si rapide que certains n’hésitaient pas à y voir l’œuvre même de Dieu, comme ils l’avaient vue dans la conquête.

Vers le Nord, cependant, des expéditions espéraient encore trouver, à défaut de monstres, les sept villes couvertes d’or, l’El Dorado, le pays de Cibola, que promettaient des récits légendaires. Elles ne trouvèrent que le désert et les cactus mais, en certains points de ce désert (Zacatecas, Santa Barbara), se dissimulaient des gisements d’argent qui furent aussitôt exploités. Ils attirèrent de nouveaux immigrants, pas seulement espagnols. On a pu parler, à cette occasion, d’une ruée vers l’argent.

Les explorateurs poussèrent jusqu’au territoire qui est aujourd’hui celui des États-Unis, occupèrent l’Arizona, le Colorado, le Texas, la Californie et même une partie de l’Utah. Mais les colonies que nous appelons « de peuplement » y furent rares. La monarchie espagnole, outre l’administration centrale, dont le siège s’établissait à Mexico, se contentait souvent de postes militaires peu garnis (faute d’hommes) qui surveillaient de leur mieux les exploitations agricoles ou les mines. Très vite, des indigènes furent entraînés au maniement des armes à feu et enrôlés comme soldats.

Cependant, dans le Nord comme dans le Centre et le Sud, les Espagnols s’efforçaient d’imposer le même modèle administratif, la même monnaie, le même système d’imposition, la même police et aussi la même religion, qui semblait apte à faire rapidement des adeptes. Les religieux disposèrent dans les couvents et églises, qui s’édifiaient un peu partout, les sujets chrétiens qui leur étaient familiers – la descente de croix, la dormition de la Vierge, le Christ aux outrages – que les peintres indiens interprétèrent à leur manière, créant un art hybride, nouveau, étonnant. Le chercheur français Serge Gruzinski – en particulier dans son livre L’Aigle et la sibylle – a montré toute l’originalité de ces formes nouvelles. Il fallait, pour ces peintres, représenter des objets étranges à leurs yeux (une tiare, une croix, une crosse d’évêque), et pénétrer dans un imaginaire (les anges, l’enfer) venu d’ailleurs.

Serge Gruzinski a même déniché quelque part une scène peinte représentant des patineurs. Le modèle est évidemment flamand, mais où trouver une patinoire au Mexique ? Et qu’est-ce que cette activité pouvait représenter aux yeux probablement ébahis des Indiens ?

Les Espagnols introduisirent aussi, sur toutes les nouvelles terres, en même temps que leur langue et leur culture (un prince aztèque en viendra à écrire en latin au roi Philippe II en citant L’Art d’aimer, d’Ovide), un modèle urbain identique et original, encore très visible aujourd’hui.

Dès le début, comme Las Casas et d’autres l’ont rapporté, la condition des Indiens survivants, traités comme les esclaves venus d’Afrique (ceux-ci furent au nombre de 15 000), touchait le fond de la misère. Ceux qui travaillaient dans l’obscurité humide des mines, en particulier, chargés de creuser le sol à mains nues et de remonter le minerai dans des paniers, sur leurs épaules, par de longues échelles, ne restaient en vie que quelques mois, ce qui posait d’incessants problèmes de main-d’œuvre.

À cela s’ajoutaient d’autres épidémies, comme celle de rougeole qui sévit vers 1545.

Cependant, les fils de nobles indiens se voyaient admis dans les écoles que les moines ouvraient à Mexico d’abord, puis dans d’autres villes. Certains, et pas seulement les princes, parvenaient assez facilement, comme Las Casas et Sahagun l’ont noté, à parler le castillan, à l’écrire et même à composer des vers latins. Assez vite, ils se mirent à apprendre la langue des envahisseurs, comme c’est l’usage.

De l’autre côté, il n’était pas rare de rencontrer des Espagnols parlant couramment le nahuatl. Le métissage entre les deux mondes a commencé dès les premières années. On a vu des Espagnols épouser chrétiennement des indigènes et élever leurs enfants selon les principes des Évangiles.

Mais l’influence était réciproque. Vers le début du XVIIe siècle, déjà, certains Espagnols qui revenaient en Espagne se voyaient traités d’« indianisés ». On se moquait de leurs manières, de leur accent, de leurs goûts. Un nouveau peuple était en train de naître.

Au-dessus des indigènes proprement dits, qui formaient la majorité de la population, se trouvaient les mestizos, fruits des premières unions entre colons et femmes indigènes, puis les criollos, de sang espagnol (comme on disait alors) mais nés dans le Nouveau Monde, et enfin les peninsulares, natifs d’Espagne. Une multitude de règlements furent édictés tout au long de ces trois siècles d’exploitation, variables selon les époques et les peuples. En général, on peut dire que les indigènes trouvèrent leurs meilleurs défenseurs parmi les prêtres et les moines qui, comme le demandait la papauté, les considéraient comme des êtres humains, « descendant comme nous de notre père Adam ».

Mais ces instructions pontificales se voyaient rarement suivies d’effet. La nouvelle population, espagnole, indigène ou métissée, se trouvait avant tout soumise aux ordres et aux exigences de la Couronne qui ne voyait dans les terres nouvelles, comme il est normal, qu’une source inespérée de revenus.

Composée d’hommes aventureux, ambitieux, volontiers rebelles, cette population active supportait mal les contrôles constants, les augmentations de redevances et même les injonctions humanitaires du pape. Tout au long de ces trois siècles, peu à peu est né, puis s’est fortifié, pour des raisons diverses, tandis qu’un peuple se cherchait, un fort désir d’autonomie.

Ces protestations n’étaient pas limitées au Mexique. Au Pérou, elles devaient aller jusqu’à l’assassinat d’un vice-roi.

Les colons espagnols introduisirent de nouvelles cultures, le blé, la vigne, le riz et l’olivier, en se gardant de nuire aux intérêts des paysans espagnols. Ils apportèrent aussi l’élevage du mouton, du bœuf, du porc, du ver à soie. Ils apprirent aux indigènes à fabriquer et à consommer du fromage. Quant aux cultures locales – maïs, pomme de terre, tomate, haricot, vanille, poivron, avocat, tabac, fruits tropicaux –, elles furent développées et (dans des proportions au début modestes) exportées. Les colons construisirent aussi des routes, sur lesquelles circulaient dorénavant des véhicules à roues – une grande nouveauté, même si la roue était connue dans le monde aztèque, qui cependant ne l’utilisait pas, sauf pour quelques jouets –, des ponts, des auberges, des imprimeries, des forges, des ateliers métallurgiques (fabriques d’armes et d’outils), tout ce qui leur paraissait nécessaire à l’aménagement du pays pour leur propre usage.

Quelques détails à relever, auxquels on ne pense guère : l’utilisation, dans les vêtements, des peaux d’animaux jusque-là inconnus – bœufs, moutons –, avec l’apprentissage du travail du cuir et l’apparition de la laine. Dans les cultures, autre nouveauté d’importance : le fumier d’origine animale qui enrichit la terre.

Mais c’est surtout dans la construction des villes – j’y reviens – que l’esprit espagnol se manifesta et s’identifia. Comme le faisaient autrefois les Romains, les vainqueurs transportèrent dans le Nouveau Monde un modèle de ville qui ressemblait à une ville espagnole, mais qui ne l’était pas vraiment. Ainsi naquit, adapté au climat tropical, ou semi-tropical, le style baptisé colonial.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, nous croyons assister à une véritable frénésie dans la création des villes, surtout dans les territoires nouvellement exploités du Nord. Ainsi : Durango est fondée en 1563, Santa Barbara en 1567, Celaya en 1571, Zamora en 1574, Leon en 1576, San Luis Potosi en 1592, Santa Fe en 1609.

La ville coloniale, qui est loin d’être sans charme, s’organise autour d’un zocalo central – une place –, autour duquel se font face, le plus souvent, les deux images fortes du pouvoir : d’un côté le palais du gouverneur s’il s’agit de la capitale d’un État, ou l’ayuntamiento, autrement dit l’hôtel de ville, s’il s’agit d’une ville de moindre importance, et de l’autre côté la cathédrale, dont le clocher, la torre, s’élève au-dessus de tous les toits.

Au centre de la place, qui peut être entourée d’arcades (les galeries qu’elles abritent protègent les passants de la pluie), se tient souvent, à partir du XVIIIe siècle, un kiosque à musique. Des allées de promenade y sont aménagées, avec des bancs. Dans les rues avoisinantes s’ouvrent les premières boutiques et se construisent les hôtels particuliers des notables, largement étalés, toujours organisés autour d’un patio verdoyant et fleuri, mais invisible de la rue.

Les rues sont presque toujours rectilignes et se coupent à angle droit – disposition dite « en damier » que l’Espagne n’a jamais connue. Les maisons sont plutôt basses, par crainte des tremblements de terre, avec souvent, au rez-de-chaussée, de hautes fenêtres grillagées qui descendent presque jusqu’au sol. Le plus souvent, deux niveaux suffisent. Les pièces de réception et les chambres sont situées au premier étage. À l’arrière, les écuries, les entrepôts. Les façades des maisons sont presque toujours peintes et ce sont ces couleurs, souvent vives, qui caractérisent avant tout le paysage urbain mexicain, et plus généralement « colonial ».

Ailleurs, selon la disposition initiale de la ville et le relief, se disposent d’autres édifices religieux, un couvent (qui souvent fait office d’hôpital), plusieurs églises votives et les bâtiments administratifs. Les théâtres s’édifient à partir de la fin du XVIIe siècle, en bois d’abord. Ils ne s’épanouiront, orgueilleusement, que deux siècles plus tard. Parfois, dans les grandes villes, les habitants vont jusqu’à se payer des arènes.

Le modèle s’est répandu, avec des variantes, du nord du Mexique à l’Argentine. Certaines de ces villes, dont le modèle a peu changé au cours des trois siècles de l’époque coloniale, sont admirables, officiellement conservées, et même classées au Patrimoine de l’humanité.

Cependant, quel qu’en soit le charme – et je l’apprécie –, je ne peux pas m’empêcher de rêver aux villes, aux édifices qui s’élevaient là autrefois, aux pyramides renversées, aux sculptures brisées à coups de masse de fer, sous la menace du fouet, par ceux-là mêmes qui les avaient construites.

Ce bouleversement d’un monde n’est pas allé sans soubresauts et révoltes. La guerra chichimeca, menée dans le Nord par des tribus semi-nomades, fut une des plus violentes. Il fallut toute l’habileté du vice-roi, le marquis de Villamanrique, pour l’apaiser.

L’assimilation était lente, mais sûre. À noter, dans cette première période, l’arrivée de l’Inquisition en 1571 (la foi ne va pas sans hérésies, et il importe, pour préciser et fortifier le dogme, de les extirper), une terrible épidémie de typhus de 1576 à 1581 et l’installation des Jésuites qui, à leur habitude, ouvrirent aussitôt des collèges, ce qui favorisa l’émergence d’une élite métisse cultivée, et même souvent raffinée – celle-là même qui, quelque temps plus tard, allait tendre à l’indépendance.

À partir de l’installation des Espagnols aux Philippines, en 1565, un bouleversement se produit dans les voies du commerce mondial. Une nouvelle route, maritime et terrestre, est ouverte. Plutôt que de faire le tour par le cap de Bonne-Espérance, les produits de l’Orient, du Japon, de la Chine et même de l’Inde, transportés à Manille par des centaines de jonques chinoises qui pour la plupart viennent de Canton, prennent le chemin du Mexique.

Chargés d’ivoire, de pierres précieuses, d’épices, de meubles sculptés ou laqués, de soies, de porcelaines et même d’œuvres d’art (la liste n’est pas limitative), les galions espagnols quittent l’escale de Manille et, par le Pacifique Nord, rejoignent les ports de la côte ouest, dont le plus important est alors Acapulco, qui jouit pratiquement d’un monopole.

Cela s’est appelé la Nao de China, la « Nef de Chine », ou encore le Galeon de Manila, le « Galion de Manille ». Le mot nao vient de l’hindi et signifie navire. Les navires effectuent, en principe, deux traversées du Pacifique par an. Le retour, grâce aux vents alizés, était plus rapide.

Les marchandises, débarquées à Acapulco, traversent ensuite le Mexique par convois, sous bonne garde, en s’arrêtant dans quelques villes étapes (une d’elles fut Patzcuaro, où se tenait une douane). D’Acapulco à Mexico, cela s’appelait le Camino de Asia. De Mexico à la côte est, le Camino de Europa. Les produits étaient de nouveau embarqués à Vera Cruz sur d’autres galions, pour rejoindre l’Espagne et de là l’Europe.

Les autres pays n’étaient pas en reste. Nous savons par exemple que le premier navire de commerce japonais toucha terre au Mexique dès 1610. Et ces échanges ne cessèrent plus. Un quartier chinois s’était constitué assez vite à Manille même. Des Chinois, des Japonais, des Philippins, et même des Indiens choisirent de s’établir sur la côte ouest d’un monde qui, pour eux aussi, était nouveau : éléments inattendus dans la composition d’un peuple.

Mouvement de populations qui fut troublé, à partir de 1638, par la fermeture du Japon, qui décida de ne plus recevoir d’étrangers et d’interdire sur son territoire la religion chrétienne sous peine de mort.

Les galions espagnols effectuaient la traversée de l’Atlantique (plus dangereuse, en raison des pirates et corsaires) une seule fois par an. Les navires se rangeaient en une longue file et des bateaux de guerre les escortaient. Ce qui n’empêchait pas les bonnes prises. La piraterie s’enhardit et s’organisa à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle devait causer de graves dommages. Des historiens ont soutenu que les premières grandes banques anglaises se sont ouvertes, à la fin du XVIe siècle, grâce seulement aux métaux précieux prélevés sur les galions espagnols par les corsaires britanniques.

De même, nous ne savons pas – ou si nous l’avons su, nous l’avons oublié – que des monnaies mexicaines d’usage courant circulaient en Chine jusqu’au XIXe siècle. En Chine, et même en Inde.

Étrangeté de l’histoire : des terres maintenues à l’écart du reste du monde pendant deux cents siècles se sont trouvées, soudain, au centre de tous les trafics. Avec même des conséquences inattendues : la plantation de milliers de citronniers en Californie, par exemple, pour lutter, grâce aux fruits de l’arbre, contre le scorbut, maladie pernicieuse des marins au long cours.

Nous avons oublié, aujourd’hui, l’importance historique de cette voie de navigation nouvelle reliant l’Asie à l’Europe en passant par les terres du Nouveau Monde. Elle prospéra pendant deux siècles, malgré naufrages et pirates. Mais les Mexicains l’étudient et certains collectionneurs – j’en connais un – ne s’attachent qu’aux objets qui, venus jadis d’Asie, passèrent par les Philippines et s’arrêtèrent en Nouvelle-Espagne sans jamais parvenir à la Vieille.

Cependant, la concurrence étrangère s’aiguisait et se fortifiait. Des flottes d’excellente qualité se lançaient sur les océans. La Compagnie hollandaise des Indes occidentales était créée en 1621. En 1628, une flotte espagnole tombait entre les mains anglaises. Devant cette insécurité des routes maritimes, il devenait impérieux de se défendre. Pour cela, il fallait de l’argent. Et cet argent ne pouvait provenir – l’Espagne tombant peu à peu en décadence – que des colons eux-mêmes. Ceux-ci demandèrent donc, et par moments obtinrent, une réduction de leurs impôts et redevances.

Ces réductions – début d’un chemin encore long vers l’indépendance – apparurent cruellement nécessaires lors des inondations de Mexico qui commencèrent en 1629, par suite de travaux de drainage insuffisants. Les « Mexicains », qui commençaient à s’appeler ainsi (un poète, Bernardo de Balbuena, publie dès 1604 une exaltation de la cité de Mexico, et l’intitule La Grandeur mexicaine), prirent les choses en main, et firent bien.

C’est alors que prend naissance, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le renouveau de la culture que nous pouvons sans doute appeler « mexicaine ». L’architecture baroque en est le signe éclatant, mais apparaissent aussi des peintres, des écrivains (comme Siguënza y Gongora, le premier à s’intéresser à l’archéologie préhispanique et même à collectionner des objets antiques), des scientifiques, des musiciens, des poètes. La figure emblématique de cette période est Sor Juana Inès de la Cruz, qui mérite, dans ce livre, une entrée pour elle seule. De son vivant, elle est illustre jusqu’en Espagne, où elle est publiée.

Et un style nouveau se fait jour. Tout devient peu à peu mexicain, le mobilier, les robes, la cuisine, les danses, les mœurs, même le langage.

Un signe qui ne trompe pas est l’apparition, dans cette période, des premiers collectionneurs d’art mexicain. Outre Siguënza y Gongora, nous pouvons citer Antonio de Mendeza et un vice-roi, Luis de Velasco el Segundo. Ils achètent et exhibent des peintures, des sculptures, de délicates boîtes en ivoire qui sont arrivées par la Nao de China, des broderies, des objets en argent, mais aussi des coiffures en plumes remontant aux Aztèques, des masques en or péruviens. Un goût nouveau forme un peuple nouveau.

Autre innovation, d’ordre économique : l’hacienda, qui est maintenant le nouveau mode de culture. Des paysans pauvres, quittant leurs terres, s’y engagent comme salariés. Ils vont former le premier prolétariat agricole. Ils suivront Zapata, plus tard, dans ses luttes.

Quelques révoltes, encore. En 1697, la soumission des tout derniers Mayas, à Tayasal. En 1683 et 1689, les attaques des pirates anglais contre Vera Cruz et Campeche. Les Anglais se sont déjà emparés de la Jamaïque, et les Français de la Louisiane.

Toutes les puissances s’intéressent maintenant à cette partie du monde où les Espagnols se croyaient seuls. Dans le Nord, les incidents de frontière se multiplient : razzias, pillages. Les autorités espagnoles pensent – déjà – à faire construire une série de remparts, ou de casemates, pour se protéger des intrusions. Trois siècles plus tard, c’est le grand pays du Nord qui songera à se barricader.

La Nouvelle-Espagne supporte avec une certaine indifférence le changement dynastique en Espagne, et la montée des Bourbons sur le trône. Elle constate que la métropole s’affaiblit, qu’elle s’épuise, aux côtés des Français, dans la guerre de Sept Ans (1756-1763), guerre menée contre les Anglais et perdue. Elle s’inquiète de voir la citadelle et le port de La Havane tomber – provisoirement – aux mains des mêmes Anglais, ennemis de longue date. Il faudra un traité de paix pour que la capitale de Cuba revienne, donnant donnant, à l’Espagne.

Les Bourbons espagnols, Charles III surtout, ont tenté, non sans de vrais succès, de réformer l’Espagne, de la moderniser, de l’ouvrir aux idées nouvelles, d’aménager ses routes et ses canaux, de renforcer ses armées, sa marine.

Ils tentent également de réformer les statuts de la Nouvelle-Espagne. Sous l’influence des esprits éclairés (les Espagnols disent ilustrados), confiants en la raison humaine, espérant un progrès des esprits et des mœurs, ils essayent, avec l’aide de quelques vice-rois remarquables, d’améliorer une administration défaillante, de lutter contre une ignorance persistante, de remédier aux problèmes sociaux. Ces vice-rois, Francisco de Croix, Antonio de Bucareli, le comte de Revillagigedo surtout, osent enfin lutter contre les privilèges de l’Église, qui sont exorbitants. Imitant en cela une décision de Charles III concernant l’Espagne, ils obtiennent même l’expulsion des Jésuites en 1767.

À partir de 1770, ils peuvent croire que la partie est gagnée. Une véritable prospérité s’installe, qui demande de plus en plus d’initiatives et de libertés. Une nouvelle classe sociale apparaît, celle des petits propriétaires, des rancheros, métis pour la plupart, pour qui l’Espagne est un pays lointain, inconnu, sans prestige.

Nous assistons alors à la fondation de l’Académie des beaux-arts, d’un jardin botanique et à la parution d’un journal, La Gaceta de Mexico. Des écrivains mexicains, qui ont lu les philosophes en dépit des interdictions de Madrid (où l’Encyclopédie de D’Alembert est prohibée par l’Inquisition), se rencontrent dans des lieux publics, et parlent. Mais cela ne dure pas. La Couronne espagnole, remise entre les mains molles et indécises de Charles IV, est maintenant aux abois, paralysée, obsédée par la contagion des idées de la Révolution française. Elle voit des provinces, en Espagne même, demander leur autonomie, elle pressent une rupture inévitable. Elle exige des colons, en 1804, le paiement de certaines dettes discutées, décision très impopulaire, et mal suivie. Le très sot marquis de Branciforte, vice-roi corrompu, a accumulé les exactions, les maladresses. Il est détesté.

Au mois d’octobre 1805, la flotte espagnole, alliée à la France, subit une très dure défaite à Trafalgar. De nombreux navires de guerre sont anéantis, affaiblissant la puissance maritime de la métropole. La nouvelle n’est pas pour déplaire à ceux qui, au Mexique, rêvent clairement d’indépendance.

Avant que l’invasion de l’Espagne par Napoléon, en 1808, ne vienne frapper un coup inattendu, dont les conséquences, au Mexique, seront immédiates, la société coloniale est sur le qui-vive. De haut en bas, elle s’interroge. À quoi bon, se disent même les Espagnols d’origine, qui ont trouvé ici une nouvelle patrie, qu’ils ont contribué à former, à développer, d’où ils ne songent plus à partir, à quoi bon soutenir encore une monarchie chancelante, une Espagne déchirée par de sordides querelles dynastiques et même par des guerres civiles ?

Comme l’a écrit Octavio Paz, dans Le Labyrinthe de la solitude, à la veille des luttes pour l’indépendance, « plus rien ne nous unissait à l’Espagne, sinon l’inertie ».

Des idées nouvelles sont apparues. Elles s’appellent progrès, justice, liberté. Elles tournent autour du sentiment d’être une nation. Elles ne s’effaceront plus.

Voir aussi : Baroque indien, Guanajuato, Indépendance, Juana Inès de la Cruz, La China poblana, Oaxaca, Puebla, San Miguel de Allende, Taxco.

Parmi les exercices que nous inventons pour passer le temps, au cours d’un long trajet en voiture par exemple, il en est un qui est propre au Mexique. C’est un exercice de prononciation toponymique. Il s’agit de relever les noms de villes, ou de lieux-dits, les plus étranges à nos oreilles, venant d’un passé très lointain, préhispanique, et de les prononcer le plus vite possible.

C’est un exercice particulièrement recommandé aux comédiens, aux enseignants, aux hommes et aux femmes politiques, à tous ceux qui doivent s’exprimer en public. Il délie la langue et assouplit les cordes vocales. Sans parler du cerveau, qui s’efforce de suivre.

À titre d’exemples – mais cette liste pourrait être considérablement allongée –, voici quelques noms que j’ai notés çà et là. Nous pouvons les disposer dans n’importe quel ordre :

XPUJIL ANENECUILCO ATOTONILCO TEXISTEPEC TEPALCATEPEC XOCHITECATL ZACAPOAXTLA CACAHUAMILPA AREPONAPUCHI XTACUMBILXUNAAN XCALAK TOPOLOBAMPO CHACHALACAS TEQUISQUIAPAN AXACOCHITLAN TZINTZUNTZAN ZEMPUALTEPETL CUAJINICUILAPA OCOZOCOUAUTLA ZZUCACAB GUAGUACHIQUE DZIBILCHALTUN

Autre mot intéressant : Tepezcuincle. C’est le nom d’une race de chiens. Frida Kahlo en possédait un.

Autre exercice, plus difficile (bénéfique ? Je n’en suis pas sûr) : apprendre tous ces noms par cœur.

Voir aussi : Vocabulaire.

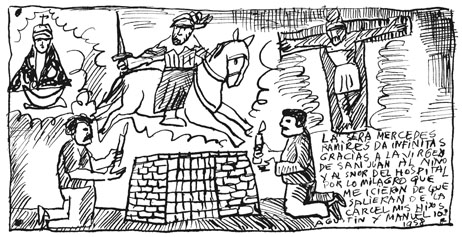

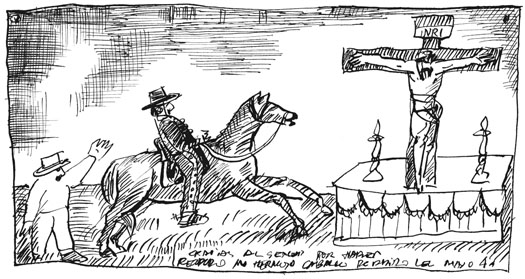

Tous les peuples, ou presque, ont accroché des ex-voto d’action de grâces dans leurs églises ou dans leurs temples : remerciements modestes, petits signes de connivence entre les dieux et nous. Une manière de leur dire : je ne vous ai pas oubliés.

Le Mexique s’est montré particulièrement friand de ces petites peintures sur fer, composées à la demande par des peintres d’occasion, et cela depuis le début de l’évangélisation de la Nouvelle-Espagne – même si les ex-voto de la fin du XVIe siècle, à cause de la mauvaise qualité de la peinture, ont aujourd’hui presque tous disparu. Les plus anciens que j’ai pu voir dataient du XVIIe siècle.

Ici, on les appelle aussi retablos ou milagros, ce qui signifie « miracles ». Le plus bel ensemble conservé est celui de la basilique de la Vierge de Guadalupe.

Vers le milieu du XXe siècle, alors que quelques visiteurs commençaient à s’intéresser à cet art véritablement populaire, les prêtres se sont mis à vendre, à prix modestes, ces signes de reconnaissance qui tapissaient les murs de leurs églises. Après tout, les donateurs, qui étaient aussi les bénéficiaires, étaient morts depuis longtemps : qui aurait pu blâmer les curés ?

Des collections se sont constituées (celle du cinéaste John Houston, par exemple), les objets se sont raréfiés, les cotes se sont envolées comme toujours en pareil cas. Nous pouvons en trouver encore quelques-uns chez les antiquaires chic de Mexico, mais il faut y mettre le prix.

Ces peintures votives, généralement de petit format, outre les aspects maladroits, mais souvent surprenants, de la facture, sont passionnantes parce qu’elles nous renseignent d’une manière directe sur la vie quotidienne du peuple mexicain dans les deux ou trois derniers siècles.

Il s’agit en effet de remercier Jésus, ou un des saints, ou la Vierge de Guadalupe, souvent citée (c’est elle l’étoile des étoiles), pour quelque heureux événement. Et c’est cet événement, aujourd’hui, qui nous intéresse. Nous y voyons le plus souvent, comme ailleurs, des guérisons inattendues, parfois qualifiées de miraculeuses (« alors que tout était perdu », « au moment où nous perdions la dernière espérance », « au moment où la mort frappait à notre porte »), mais aussi des objets égarés et retrouvés, une arme à feu, un simple couteau au manche d’argent, et aussi des chevaux, dont nous mesurons ici l’importance. Plusieurs lignes écrites à la main sur le fer, au bas de l’image, donnent des détails intéressants sur le lieu où le couteau a été trouvé, où le cheval a été récupéré, et nous disent comment, grâce à qui (généralement grâce à saint Antoine).

Nous y voyons aussi, et même souvent, des actions de grâces en l’honneur d’un fils qui vient de sortir de prison, sa peine purgée, et même (dans un cas qu’il m’a été donné de voir) de deux fils libérés le même jour. Ils sont représentés à genoux, les mains jointes, de part et d’autre de la grille d’une petite prison aux murs roses.

Cela nous donne quelques idées, et quelques images, sur la délinquance ordinaire.

Une famille de Guadalajara y célèbre un autre fils qui, « grâce à saint Antoine » là encore, n’a pas été reconnu coupable, une autre le naufrage d’une barque, un jour de tempête, « sans que Dieu ne rappelle à lui une des âmes embarquées », et ainsi de suite. Saint Antoine, qui connaît les cachettes des objets perdus (lui qui était loin, pendant sa vie, de se douter de l’existence du continent américain), et qui retrouve même des chevaux égarés, y est maintes fois représenté et remercié, comme saint François, patron des Franciscains.

Plus rarement saint Dominique, qui avait la réputation d’être un homme sévère.

Assez souvent la Vierge de Guadalupe, reine des miracles, y apparaît entourée d’un petit nuage, pour éviter un accident toujours possible, pour avoir écarté une tempête, pour avoir calmé des chevaux emballés, par exemple, et même une locomotive folle.

Plusieurs centaines de ces ex-voto, exposés côte à côte, forment comme une fresque vivante, colorée, où la vie d’autrefois nous est soudain restituée, dans chaque détail, dans chaque geste.

On dirait presque un ancien reportage.

Signe des temps : comme les ex-voto authentiques sont aujourd’hui presque introuvables (la coutume est tombée en désuétude vers le commencement des années 1950), que les amateurs se méfient : les marchands en fabriquent de faux, inventant une vie qu’ils n’ont pas pu connaître.

Rien n’étant plus difficile à imiter que la sincérité, qu’une peinture vraiment maladroite, innocente (je n’ose pas dire « naïve », puisque la naïveté est depuis longtemps devenue un genre en peinture), ces faux se reconnaissent en un coup d’œil. Ils sont propres, grossiers, minables, lisses, sans âme.

C’est ainsi que l’expression populaire, comme l’art officiel des galeries royales, peut devenir à son tour source de mensonge et de trahison.

Voir aussi : Folklore.