3

Un fugitivo llamado Temujin:

la juventud de Gengis Kan

Los dos primeros capítulos nos han proporcionado un marco teórico en el que contextualizar a los mongoles y a Gengis Kan pero, para que este panorama sea completo, es necesario repasar, aunque sea de forma breve, la historia de los imperios nómadas que les precedieron, poniendo un énfasis especial en las relaciones de estos con China.

LOS PRIMEROS IMPERIOS DE LA ESTEPA

Habíamos dejado en el capítulo 1 a los primeros nómadas apareciendo en el norte de China en el siglo IV a. C., en el momento en que las fuentes chinas califican a todos los grupos de nómadas de la estepa como hu, que significa «bárbaros del norte». A finales del siglo siguiente, la información de las fuentes chinas ha mejorado y dividen a los nómadas en tres grupos: en la estepa del este de Mongolia se encontraban los yuezhi, en la estepa del Ordos los xiong-nu y en el oeste los dong-hu. Aunque los xiong-nu eran los más débiles de los tres, fueron los primeros en crear un imperio en la estepa.

Su expansión comenzó durante el reinado del shanyu (rey) Tumen, pero fue su hijo Maodun quien obtuvo el control de toda la estepa mongola. Este llegó al poder tras asesinar a su padre el año 209 a. C. y rechazó con éxito una invasión a gran escala dirigida por el emperador chino en persona, al que asedió en la ciudad fronteriza de Pingxiang y que escapó por poco de ser capturado. En el 206 a. C. derrotó a los dong-hu, que emigraron a Manchuria y que fueron incorporados al Imperio y obligados a pagar tributos. En el año 200 a. C. atacó y derrotó a los nómadas yuez-hi, desplazándolos a la franja de territorio que comunica el oeste de China con la cuenca del Tarim y que se conoce como Gansu. Teniendo asegurado el control sobre toda la estepa mongola, el shanyu Maodun atacó el norte de China, forzando a la dinastía Han a firmar, en el año 198 a. C., un acuerdo por el cual entregaban presentes y la mano de una princesa china a los xiong-nu, a cambio del cese de los ataques nómadas, y que se conoce como Tratado Hochin. Durante más de veinte años, Maodun alternó ataques y ofertas de paz para forzar a los Han a firmar nuevos acuerdos Hochin, cada uno de los cuales garantizaba mayores concesiones a los xiong-nu.

Tras su muerte en el año 174 a. C., sus sucesores continuaron su política de extorsión a gran escala a la China de los Han, imponiendo a esta nuevos Tratados Hochin, hasta que el volumen de los bienes enviados a la estepa fue tan alto que en el año 134 a. C. el emperador chino Wudin se arriesgó a recurrir a la guerra para librarse de esa sangría económica. Durante más de treinta años, los chinos enviaron importantes expediciones militares a la estepa sin alcanzar un resultado decisivo. En el año 101 a. C. abandonaron las operaciones ofensivas, que habían llevado al estado a la bancarrota, y adoptaron una estrategia defensiva atrincherándose tras la Gran Muralla. Por su parte, los xiong-nu habían conseguido resistir todo ese tiempo, pero la falta de bienes chinos con los que sostener su Imperio, proporcionados anteriormente por el sistema Hochin y que solo podían compensar parcialmente saqueando el norte de China, comenzó a pasarles factura: a partir del 78 a. C. empezaron a tener problemas para controlar a otros pueblos nómadas sometidos a su Imperio. En el año 60 a. C. estalló una disputa por la sucesión al trono que degeneró en una guerra civil, dividiéndose el Imperio entre xiong-nu del norte y del sur, cada uno con su propio shanyu. Cuatro años después, el shanyu del sur aceptó convertirse en vasallo del emperador chino y enviarle tributos anuales. Como vimos en el capítulo 1, los «regalos» de agradecimiento que daban los chinos superaban con creces el valor de los «tributos» ofrecidos por los nómadas y, en la práctica, el sistema funcionaba como los viejos tratados Hochin, con la salvedad de que permitía guardar las apariencias a la casa imperial china. Con el respaldo económico chino, el shanyu del sur derrotó a su rival del norte y reunificó el Imperio xiong-nu.

Esta estatua china coronaba la tumba de uno de los generales del emperador Wudi. Representa a su caballo pisoteando a un guerrero xiong-nu. Su evidente semejanza con algunas lápidas funerarias de soldados romanos, en las que estos aparecen arrollando a germanos o a pictos con sus caballos, nos recuerda que estos dos Imperios experimentaron una fuerte hostilidad hacia sus respectivos bárbaros.

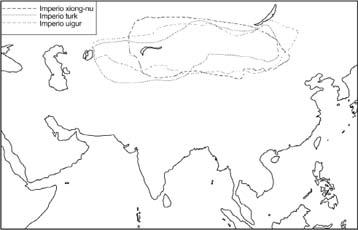

El mapa muestra la extensión de los tres grandes Imperios creados por pastores nómadas con anterioridad al mongol. Tras el final del Imperio uigur en el 840 d. C., la estepa no volvió a ser unificada durante más de tres siglos y medio hasta Gengis Kan.

El nuevo sistema de tributos mantuvo la paz entre chinos y nómadas durante más de sesenta años, pero en el 11 d. C. el emperador chino Wang Mang intentó dividir el Imperio xiong-nu nombrando él mismo a quince nuevos shanyus. La estratagema no funcionó y provocó, lógicamente, una nueva guerra con el Imperio nómada. Esta se prolongaba sin un vencedor claro cuando en el año 47 d. C. un nuevo conflicto sucesorio provocó una segunda guerra civil entre los xiong-nu. El Imperio volvió a dividirse entre los xiong-nu del norte y del sur. Como en la guerra civil anterior, el shanyu del sur se convirtió en vasallo del emperador Han y varias tribus incluso buscaron refugio dentro de la propia China. Entre los años 87 y 91 d. C. los xiong-nu del norte sufrieron una serie de derrotas a manos de los Han y de un pueblo nómada que había formado parte de su Imperio, los xiambei, que acabaron con su capacidad para controlar la estepa. Continuaron existiendo como entidad política hasta el año 155 d. C., cuando los xiambei los destruyeron definitivamente.

Los xiong-nu del sur se dividieron en varios reinos situados al norte de China y siguieron siendo un factor político importante en la zona durante un par de siglos más. La principal consecuencia de la desaparición del Imperio xiong-nu fue la fragmentación política de la estepa, ya que los xiambei que lo habían destruido eran una confederación con un nivel de liderazgo supratribal muy débil y no estaban en condiciones de controlarla por completo.

Esta división duró trescientos años, durante los cuales la propia China se desmembró en innumerables reinos y dinastías. Aprovechando esta situación, varios pueblos bárbaros, la mayoría procedentes de Manchuria, se asentaron en el norte de China. Entre ellos destacan los tabghatch, conocidos en las fuentes chinas como toba, que fundaron la dinastía de los Wei del norte, unificando la mayor parte del norte de China a finales del siglo IV d. C.

Esto facilitó la aparición de un segundo Imperio nómada, el de los ruanruan, que se extendió por Mongolia y por el Turkestán oriental, en el actual Xinjiang chino, a principios del siglo V d. C. El control que estos ejercieron sobre la estepa fue intermitente, ya que los Wei del norte se negaron a organizar nuevamente la vieja farsa del sistema tributario de los Han, con su intercambio de «tributos» y «regalos», y además practicaron una agresiva política de incursiones en la estepa. La debilidad del Imperio ruanruan es patente en las dificultades que tuvo para controlar a otros nómadas vasallos y especialmente a los gaoche, que se rebelaron periódicamente (años 508, 521 y 546 d. C.). El qaghan (rey) de los ruanruan ordenó a otro pueblo sometido al Imperio, los türk, a quienes los chinos denominaban tujue, sofocar la última rebelión, cosa que hicieron rápida y eficazmente. Pero cuando el jefe türk, que se llamaba Bumin, pidió como recompensa por sus servicios casarse con una princesa ruanruan, fue rechazado de manera ofensiva. Decidió vengarse en el 551 d. C. se alió con los Wei del norte y al año siguiente derrotó a los ruanruan acabando con su Imperio. La tradicional política de enfrentar a bárbaros contra bárbaros supuso, en este caso, un grave perjuicio para los chinos, ya que ayudaron a sustituir a un débil Imperio ruanruan por otro más fuerte. El nuevo Imperio türk se extendía por toda la estepa mongola y en las décadas siguientes conquistó buena parte de Asia Central, arrebatándoles la Bactriana (el norte de la actual Afganistán y el sur de lo que hoy son Uzbekistán y Tayikistán) a los heftalitas, otro pueblo nómada que desde mediados del siglo V d. C. había creado un reino en Asia Central y el norte de la India. Los türk organizaron su Imperio en dos mitades, separadas por la cordillera del Altai. En la mitad oriental residía el soberano de todo el Imperio, que siguió utilizando el título de qaghan. Al frente de la mitad occidental estaba el yabgu (literalmente, «gobernante secundario»), que era bastante autónomo pero reconocía la autoridad suprema del qaghan. Gracias a la reunificación de China, brevemente durante la dinastía Sui y de manera más estable durante la dinastía Tang, los türk fueron capaces de volver a extorsionar ingentes cantidades de bienes chinos. De especial importancia fue la obtención de seda, ya que después esta era vendida a los bizantinos y persas.

La organización dual del gobierno funcionó correctamente mientras el qaghan y el yabgu fueron parientes cercanos, pero debido al sistema de sucesión lateral que seguían los türk, y en virtud del cual el trono no pasaba de padre a hijo, sino por todos los hermanos del qaghan y luego pasaba a la siguiente generación, pronto hubo un gran número de aspirantes al trono. Las disputas dinásticas culminaron el año 583 en la partición del Imperio en dos, cada uno con su propio qaghan al frente. El Imperio de los türk occidentales fue capaz de mantenerse independientemente e, incluso, de aumentar su territorio con la conquista del Tojarestán, que era parte de la antigua Bactriana. En el 630 la rebelión de uno de los pueblos vasallos, los karluk, destruyó su Imperio. Por su parte, el qaghan de los türk orientales, temeroso de las ambiciones expansionistas de los türk occidentales, se puso bajo la protección de la China de la dinastía Tang. Tras una revuelta infructuosa para escapar a su influencia, el qaghan oriental se convirtió oficialmente en vasallo del emperador Tang el mismo año de la destrucción del Imperio de los türk occidentales. En ese momento, en el año 630, con una mitad del Imperio original destruida y la otra sometida en vasallaje a China, parecía que los días del Imperio türk estaban acabados. Pero en el 684 el qaghan Elterish rompió la dependencia de los türk orientales con China y creó un segundo Imperio türk, que fue capaz de volver a extorsionar a los chinos e, incluso, de recuperar algunos territorios del antiguo Imperio occidental. En esta segunda etapa imperial los türk desarrollaron un alfabeto propio, conocido como alfabeto rúnico turco. Debieron mantener su hegemonía en la estepa luchando contra varios pueblos como los kirghiz, los karluk y los kitan, aunque fueron lo bastante fuertes como para intervenir en las disputas internas de los Tang. A partir de la tercera década del siglo VIII los problemas sucesorios volvieron a debilitarles y, en el año 744, su Imperio fue derrocado por una coalición de pueblos nómadas, formada por los basmil, los karluk y los toquz oguz.

Figura de terracota china de la dinastía Tang, datada en el siglo VIII. Representa a un jinete nómada, probablemente a un türk.

TÜRKS Y TURCOS

En el primer capítulo comentamos la compleja relación que existe entre identidad y lengua. Por si eso no fuera suficiente, el lector moderno debe hacer frente, además, a la terminología utilizada por las diferentes disciplinas científicas que estudian los pueblos nómadas (especialmente la historia, la antropología, la arqueología y la lingüística). Todas ellas tienen una jerga propia y pueden utilizar términos diferentes para hablar de una misma realidad o los mismos términos para referirse a cosas distintas. Podemos comprender esta dificultad adicional fijándonos en el caso de los türk. Como hemos visto, este nombre aparece por primera vez ligado al grupo nómada que derrocó a los ruanruan y que estableció un Imperio en la estepa entre los siglos VI y VIII. A partir del siglo XI algunos grupos de nómadas oghuz comenzaron a llamarse a sí mismos türkmen (castellanizado «turcomanos») y se asentaron en la península de Anatolia, primero dirigidos por el clan de los selyúcidas y después por el de los otomanos. Posteriormente, el nombre türk (castellanizado «turco») pasó a denominar a algunos de sus descendientes.

Por otra parte, desde el punto de vista de la lingüística, las lenguas pueden agruparse, según su relación, en familias. El ejemplo que nos resulta más familiar es el de la familia de lenguas románicas, formado por las lenguas derivadas del latín (castellano, francés, italiano…). Cuando los lingüistas occidentales comenzaron a estudiar las lenguas de Asia Central las agruparon en varias familias y escogieron un nombre para cada una de ellas. De esta manera, la familia de lenguas más numerosa, la turca, recibió el nombre del primer pueblo que con seguridad habló una de sus lenguas: los türk de los siglos VI al VIII. Esta familia de lenguas turcas (o túrquicas) engloba tanto a las habladas en el pasado (como la de los türk y el uigur), como a lenguas habladas en la actualidad (el turco moderno, el kazajo o el azerí).

En resumen, desde un punto de vista histórico, el término turco, sin más puntualización, se puede referir tanto a los turcos de Asia Central de los siglos VI, VII y VIII, como a los selyúcidas, otomanos y turcos actuales, que han habitado Anatolia desde el siglo XI hasta el presente. Por otra parte, desde un punto de vista lingüístico, turco hace referencia a cualquiera de las integrantes de la familia de lenguas turcas, tanto las antiguas como las actuales. Para complicar aún más las cosas, pueden utilizarse expresiones que combinen términos históricos y lingüísticos, como en el caso de turcos kipchak, en la que kipchak es el nombre del pueblo nómada que ocupó las estepas del sur de Rusia y Ucrania entre los siglos XI y XIII, y el adjetivo turco se refiere a la familia de lenguas a la que pertenece la lengua de ese pueblo.

Estos últimos eran una confederación de nueve tribus, dirigida por los uigures. Tras derrotar a los türk, sus vencedores se pelearon entre sí y los uigures expulsaron a los karluk a las estepas occidentales, fundando un nuevo Imperio. Si por algo se caracterizó este recién creado Imperio uigur, fue por su decidido apoyo militar a la consumida dinastía china de los Tang. Los uigures comprendían que si querían seguir aprovechándose de los beneficios del sistema tributario que habían «heredado» de los türk, era necesario que China se mantuviera unida bajo una misma dinastía. De esta manera enviaron tropas a China como refuerzo para los ejércitos Tang en el 757 y en el 762 para combatir la rebelión de An Lushan, como ya habíamos comentado. En el 790 no pudieron impedir que el agresivo Imperio tibetano expulsara a los Tang de los oasis de la cuenca del Tarim y se hiciera de paso con el control de la Ruta de la Seda, pero en sendas expediciones, en el 800 y el 822, ayudaron a los chinos a expulsar a los tibetanos y a recuperar los oasis comerciales.

A partir del 820 las intrigas dinásticas, casi inexistentes anteriormente, y las rebeliones debilitaron el Imperio uigur. El año 839 fue particularmente desastroso, ya que el qaghan murió luchando contra los nómadas shato, que estaban bajo la protección de China, y unas nevadas inusualmente duras mataron a buena parte de su ganado. Al año siguiente los kirghiz atacaron y saquearon Kara balghasun, la capital del Imperio. La nobleza uigur abandonó la estepa creando varios reinos en el Gansu y en la cuenca del Tarim. Los uigures se distinguieron por adoptar la cultura irania de los mercaderes sogdianos, que integraron en su Imperio, desarrollando un alfabeto propio y un enorme interés por el comercio.

Por su parte, los kirguises eran una confederación tribal bastante simple y no tuvieron ninguna intención de establecer un imperio propio. Tras el saqueo de Karabalghasun, volvieron a su territorio en el sur de Siberia cargados de botín y prisioneros y dejaron la estepa sumida en un caos del que no saldría hasta trescientos cincuenta años después, al ser unificada por Gengis Kan.

Ilustración de un manuscrito budista uigur, de los siglos XIII-XIV. Encontrado en uno de los oasis del Turfán, en el Turquestán Oriental (la actual región china del Xinjiang). El establecimiento de un reino uigur en esta zona, tras la desaparición del Imperio, permitió el florecimiento de su cultura. Gracias al clima desértico de la zona, muchos de estos manuscritos se han conservado sorprendentemente intactos.

Los Imperios xiong-nu, türk y uigur fueron confederaciones imperiales que combinaron una organización estatal y autocrática para la guerra y para las relaciones exteriores con una federal y tribal para la política interna. Aunque practicaron el comercio con diferentes intensidades, su objetivo último era chantajear al gobierno chino para obtener bienes de lujo y acceso a los mercados fronterizos donde conseguir productos agrícolas. Por eso nunca intentaron conquistar China, aunque saquearon innumerables veces su frontera norte para forzar la firma de tratados, ya fueran los Hochin o los de los varios sistemas tributarios.

INSECTOS MOLESTOS, GUSANOS

REPTANTES Y BÁRBAROS

CRUDOS Y COCIDOS

Las relaciones entre los diferentes grupos de nómadas de la estepa y los chinos fueron por regla general bastante difíciles. Además de tener que soportar unas extorsiones constantes por parte de los nómadas y sus razias fronterizas, estos representaban un problema añadido para los chinos, ya que su resistencia a adoptar la cultura y el estilo de vida chino ponían en entredicho el presupuesto fundamental de que su civilización era superior a las otras. Todo esto explica la hostilidad con que las fuentes chinas describen a los nómadas. Antes del Imperio türk y su escritura rúnica, dependemos de los textos chinos para conocer el nombre de los pueblos nómadas y con frecuencia estos no recogen el verdadero nombre de los pueblos, sino el mote que les ponían los chinos, a menudo ofensivo. Por poner un ejemplo clarificador, las dos traducciones que se proponen para el nombre ruanruan son «insectos molestos» y «gusanos reptantes». En cualquier caso, los chinos eran conscientes de que no todos los nómadas eran iguales y de que la estepa era inmensa. Sabían que en ella habitaban grupos cercanos a sus fronteras más influidos por la cultura china, a los que llamaban «bárbaros cocidos», y que más allá de estos, en la estepa profunda, habitaban grupos sobre los que no habían ejercido ninguna influencia a los que calificaban de «bárbaros crudos».

LA ESTEPA EN LA SEGUNDA MITAD

DEL SIGLO XII

La dinastía china de los Tang no sobrevivió mu cho a la desaparición del Imperio uigur. En los dos siglos siguientes a la caída de los Tang (año 907), China se desmembró en varios estados y el norte del Imperio fue ocupado por pueblos bárbaros. Estos crearon reinos que combinaban una administración china para la mayoría de la población con otra diferente para los conquistadores. Pese a que ninguno de estos pueblos, tangut, kitan y yurchen, era de pastores nómadas, fue ron capaces de controlar el sur de la estepa mongola. Es imposible seguir en detalle la evolución política de los grupos nómadas durante estos siglos, pero a partir del siglo XII mejoran nuestras fuentes y podemos presentar una visión, aunque esquemática, de la situación en la estepa.

Desde la caída del Imperio uigur ningún pueblo había sido capaz de imponer su hegemonía en toda la estepa mongola. En ella habitaban innumerables grupos de pastores nómadas, pero tres de ellos habían conseguido imponerse localmente.

Mongolia occidental estaba bajo el control de los naiman, la mayoría de los cuales hablaban turco, aunque una minoría hablaba la lengua mongol. Estaban situados en el territorio comprendido entre el río Irtysh Negro y el Orjon, y los montes Altai y Jangai. La Mongolia central estaba ocupada por los kereyit, sobre los que no hay consenso sobre si hablaban mayoritariamente una lengua turca o mongola, aunque es posible que su origen fuese el resultado de la unión de un grupo de kirguises con la minoría de kitan que permanecieron en la estepa tras su conquista de parte del norte de China en el siglo X. Sus pastos se extendían entre el curso de Orjon y el de los ríos Onon y Kerulen. Tenían una fuerte rivalidad tanto contra los naiman como contra los tatar. Estos últimos ocupaban parte de Mongolia oriental, en su mayoría hablaban mongol y habitaban las tierras al sur del lago Buir. Los tatar mantenían con los yurchen las típicas relaciones nómadas-chinos, y alternaban el envío de tributos con razias contra sus fronteras.

Además de estos grandes grupos, había otros más pequeños, como los ongut, ongirat y los mongoles. Al norte y al este de Mongolia, en las actuales Siberia y Manchuria, ya fuera de la estepa, habitaban toda una serie de pueblos dedicados a la caza y la pesca en los bosques, como los oirat y los merkit, que a menudo tenían relaciones hostiles con los pastores nómadas.

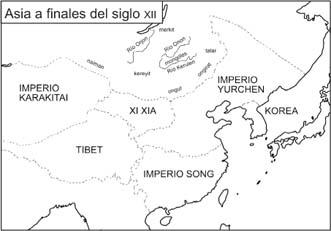

El mapa muestra los tres estados que ocupaban el territorio del antiguo Imperio Tang y la situación aproximada de los pueblos de pastores nómadas más importantes de la estepa.

Este no es el lugar para analizar en detalle lo poco que sabemos sobre la aparición de todos estos pueblos nómadas, pero es evidente que vale la pena hacer una excepción en el caso de los mongoles. Las fuentes históricas chinas de la dinastía Tang (siglos VIII-IX) mencionan a un grupo de bárbaros que habitaba en los bosques del norte de Manchuria, en la cuenca del río Amur, llamándolos mengwu, mongwa y mongwou y, al menos, una de estas fuentes los considera como parte de los tatar. Estos posibles antepasados de los mongoles se habrían desplazado a Mongolia oriental durante los siglos X y XI, habrían abandonado la caza y adoptado el pastoreo nómada como modo de vida.

A finales del siglo XI habitaban la estepa arbolada, entre los ríos Onon y Kerulen, una serie de clanes nómadas que se consideraban a sí mismos mongoles y constituían un grupo diferenciado de los tatar, pero que no acompañaban esa incipiente identidad común con una única confederación tribal que los agrupase políticamente. A principios del siglo siguiente, un jefe llamado Kaidu habría unificado a una parte de estos mongoles, pero no a todos, adoptando el título de jan (forma abreviada del antiguo qaghan). La existencia histórica de Kaidu no es segura, pero sí lo es la de su sucesor, su nieto Kabul, que entró en guerra con el reino de los yurchen del norte de China y, tras varios años de luchas, consiguió obligarles a firmar un tratado en 1147 por el cual los yurchen proporcionarían bienes a sus mongoles. Kabul fue sucedido por Ambaqai, su primo. Este fue capturado a traición por un grupo tatar, que lo entregó a los yurchen, los cuales lo ejecutaron de forma ignominiosa. El sucesor de Ambaqai fue un hijo de Kabul llamado Kutula, que se lanzó inmediatamente a una campaña de ataques contra los tatar buscando venganza. Pero Kutula, tras varios años de enfrentamientos indecisos, fue derrotado rotundamente a orillas del lago Buir por una alianza de los tatar y los yurchen, a principios de los años sesenta del siglo XII. Esta derrota significó el fin de la confederación tribal y los diferentes clanes mongoles se dispersaron, entrando algunos de ellos en la órbita de pueblos más poderosos como los merkit e incluso los mismísimos tatar.

Globalmente, el siglo XII puede verse como un periodo de intensas luchas en la estepa y se ha propuesto que estos enfrentamientos podrían haber ido más allá de las endémicas escaramuzas entre nómadas. Dos factores explican el especial ensañamiento de las luchas durante este periodo. El primero sería un factor climatológico, ya que un clima más seco, combinado con un crecimiento de la población total de los diversos grupos nómadas, habría alterado el delicado equilibrio entre la productividad de los pastos, el número de cabezas de ganado y el tamaño de la población. En este sentido, es significativo que los mongoles, en su tratado con los yurchen del año 1147, negociaran no solo el envío de productos agrícolas, que, como vimos en el capítulo 1, no podían obtener por si mismos, sino también el de vacas y ovejas, que no deberían haberles faltado en condiciones normales. El segundo motivo es político. Parte de estas luchas estarían provocadas por el deseo de varios grupos de reunificar la estepa pero, como ninguno tenía la fuerza necesaria para conseguirlo, la situación estaba estancada.

La sociedad mongola presentaba durante este periodo un aspecto contradictorio; por una parte, como en la mayoría de sociedades nómadas, no había grandes diferencias de riqueza y de poder en su seno, pero por la otra esta situación de relativa igualdad comenzaba a resquebrajarse con la aparición de un grupo de familias que podríamos calificar de aristocráticas. La pirámide social mongola era bastante simple, la mayoría de los mongoles, denominados arat, eran hombres libres. Integrados en el sistema tribal debían una obediencia muy limitada a los jefes de los clanes y tribus. Por encima de ellos había una minoría de familias nobles, los noyan. Su poder era bastante reducido y se centraba sobre todo en la dirección de las migraciones, el reparto de pastos y la conducción de la guerra. En la base de la pirámide se situaban los otogu bol, antiguos arat que, tras una derrota militar, habían quedado en una situación de dependencia con respecto a otros nómadas. Estos otogu bol tenían posesiones personales y ganado propio, pero estaban obligados a trabajar para sus vencedores, junto a los que debían acampar.

La importancia de estas divisiones se veía relativizada por dos factores: por una parte, las diferencias de riqueza entre los grupos anteriores no eran importantes y por la otra, la inestabilidad inherente a la economía de los pastores nómadas podía empobrecer rápidamente a cualquiera de sus miembros.

Estos estatus anteriores los detentaban familias y clanes al completo, pero también existía un estatus que se ejercía de manera exclusivamente individual: el del nojor. Este era un guerrero que entraba al servicio de un líder de éxito, especialmente en asuntos militares y que, a cambio de combatir a sus órdenes, conseguía su protección y una parte de los botines obtenidos. Aunque se trataba de una relación desigual en la que el líder estaba mejor situado que el nojor, este era un hombre libre que decidía a quién entregaba sus servicios y que podía abandonar a su líder en cualquier momento y sustituirlo por otro. La acumulación de nojor por parte de un jefe permitía la creación de séquitos militares y, lo que es más importante, la consolidación de una base de poder independiente del sistema de parentesco que regulaba la sociedad mongola.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE TEMUJIN

En este convulso periodo de la historia de la estepa nació un niño que fue llamado Temujin. Su padre, Yesugei, era el jefe del clan de los kiyat, que pertenecía a la tribu mongola de los borjigin, asentada en el valle del río Onon. Su madre, Hoelun, era de los ongjirat, y Yesugei la había secuestrado poco después de su boda con un guerrero merkit. El secuestro de mujeres, incluso de mujeres ya casadas como en el caso de Hoelun, era una práctica habitual en la estepa, ya que gracias a él, el secuestrador se ahorraba pagar el «precio de la novia» a la familia de la secuestrada. Aunque nunca ostentó el título de jan ni, mucho menos, llegó a unificar todas las tribus mongolas, Yesugei debía ser un jefe competente porque se le unieron otros grupos de mongoles, entre ellos parte de la tribu de los tayichiud. Además de sus habilidades personales, al ser sobrino del jan Kutula, formaba parte del linaje real mongol.

LA HISTORIA SECRETA DE LOS MONGOLES

Las fuentes históricas para el estudio de la vida de Gengis Kan y del Imperio por él fundado son múltiples y de procedencias muy diversas, como el Yuanshi, la historia oficial de la dinastía mongol en china; varias crónicas persas, entre las que destacan las de Yuvaini, Yuzyani y Rashid al-Din; y los textos escritos por diversos enviados papales ante el Gran Jan, como los de los franciscanos Piano Carpini y Willem van Ruysbroek, de los que ya habíamos hablado. Pero entre todas ellas destaca la Historia secreta de los mongoles. Escrita poco después de la muerte de Gengis Kan, 1228 y 1240 son las dos fechas más probables, nos relata los orígenes míticos de los mongoles, la vida del gran conquistador y parte del reinado de su sucesor, el jan Ogodei. El valor de esta obra es inmenso, ya que nos informa del punto de vista de los propios mongoles y nos permite dejar de depender en exclusiva de las fuentes históricas de los estados sedentarios, como ocurre con los imperios nómadas anteriores. Su inconveniente es que buena parte de la información que proporciona no es contrastable con otras fuentes, por lo que no puede asegurarse totalmente su fiabilidad y además, casi no proporciona indicaciones de tipo cronológico que permitan situar los acontecimientos en años concretos. En cualquier caso, la mayoría de investigadores considera que la imagen general que ofrece esta obra de la infancia y de la ascensión al poder de Gengis Kan es correcta, aunque no puedan corroborarse completamente todos los episodios y detalles particulares que en ella aparecen.

La fecha de nacimiento de su primogénito Temujin, el futuro Gengis Kan, es bastante controvertida. Diversos investigadores han propuesto varias fechas diferentes que oscilan entre el año 1155 y el 1167. Es imposible saber con seguridad cuál de ellas es la correcta y nosotros seguiremos al historiador alemán Paul Ratchnevsky, autor de la mejor biografía sobre el conquistador mongol, que considera que este debió llegar al mundo a mediados de la década del 1160. Al nacer su primogénito, Yesugei acababa de participar en un ataque contra los tatar, uno de los muchos que el jan Kutula llevó a cabo para vengar la muerte a manos de los tatar de su predecesor Ambaqai, en el que había capturado a un jefe tatar llamado Temujin, nombre que escogió para su hijo.

Sus primeros años de vida transcurrieron en los pastos de la tribu a orillas del Onon y, cuando cumplió los ocho años, su padre se lo llevó en un viaje para encontrarle mujer. Entre los nómadas era normal pactar las bodas con años de antelación y se las utilizaba para cimentar nuevas alianzas entre clanes o para reforzar las ya existentes. Yesugei tenía pensado buscar mujer para su hijo en el clan de su esposa Hoelun, pero por el camino fueron acogidos por Dei Sechen, de la tribu ongjirat, el cual acordó con Yesugei casar a Temujin con una hija suya llamada Borte. También era costumbre que la familia del novio pagara el «precio de la novia» a la familia de esta, pero como Yesugei solo dio un caballo a Dei Sechen y no era suficiente, decidieron que el joven Temujin se quedaría trabajando en la unidad doméstica de su futuro suegro para completar el precio.

Durante el viaje de vuelta, Yesugei encontró celebrando un banquete a un grupo de tatar, enemigos acérrimos de los mongoles y contra los que había combatido en varias ocasiones, y sorprendentemente decidió unírseles. Probablemente creyó que no sería reconocido y que, en caso de que así fuera, su condición de huésped le protegería. Yesugei se equivocó doblemente y los tatar envenenaron su comida. Moribundo consiguió llegar hasta su campamento, donde solo pudo encargar a uno de sus seguidores, llamado Monglik, que cuidara de su mujer y de sus hijos, además de que trajera de vuelta a Temujin.

El río Onon a su paso por Mongolia. Su curso vertebraba el territorio ocupado por los mongoles. En esta parte de la estepa arbolada, con su combinación de pastos, bosquecillos y colinas, se crió Temujin, y en ella su familia y él malvivieron recolectando, cazando y pescando durante varios años.

Su repentina muerte dejó a sus dos viudas, ya que además de su esposa principal Hoelun, Yesugei tenía una concubina, y a sus siete hijos ante un escenario muy difícil. Ninguno de sus seis hijos varones era mayor de edad y por lo tanto no podían hacerse cargo de la jefatura del clan. Ante esta situación solo era cuestión de tiempo que el grupo nómada formado alrededor de Yesugei se desintegrase. La manera de hacer patente la nueva situación fue totalmente simbólica: Hoelun fue dejada de lado durante la celebración de un sacrificio en honor de los antepasados. Según la Historia secreta de los mongoles, al día siguiente los demás nómadas levantaron el campamento y abandonaron a la familia de Yesugei, pese a los intentos de Hoelun por detenerlos. La defección de los clanes que habían aceptado el liderazgo de Yesugei es perfectamente lógica, ya que, sin este o un sustituto adecuado, no habría ni un jefe fuerte ni las ventajas asociadas a él: seguridad y la perspectiva de obtener botín a costa de otros grupos nómadas. Más difícil de entender es la «desaparición», la Historia secreta de los mongoles ni siquiera los menciona, del clan del padre de Temujin, los kiyat. Entre los mongoles y muchos grupos nómadas se aplicaba lo que los antropólogos llaman la Ley del Levirato, que consiste en que, tras la muerte del marido, su viuda se case con otro miembro del clan, normalmente un hermano del difunto pero a veces también un hijo de este y otra esposa, que se hacía cargo de su familia. En este caso o bien los dos hermanos de Yesugei faltaron a su obligación, o bien Hoelun rechazó el matrimonio y prefirió ocuparse del grupo familiar en solitario.

Los siguientes años fueron de una gran dureza para todos los miembros de la familia de Hoelun. Parece ser que los antiguos seguidores de Yesugei se habían llevado con ellos todo el ganado, aunque les habían dejado nueve caballos, obligándolos de esta manera a sobrevivir de la recolección de frutos y raíces y, en cuanto los niños fueron capaces de empuñar un arco, de la caza. De esta manera habían dejado de ser pastores nómadas y habían caído al nivel más bajo de la vida en la estepa.

No sabemos exactamente cuántos años vivieron de esta manera pero, conforme los hijos de Yesugei crecieron, se debió gestar entre ellos un conflicto que culminó con el asesinato, por parte de Temujin y su hermano Qasar, de su hermanastro Bekter, hijo de Yesugei y de su concubina. Según la Historia secreta de los mongoles, el motivo fue el robo de un gorrión y de un pescado y algunos autores interpretan esto como una prueba de las precarias condiciones de vida de la familia. Otros creen que Temujin decidió eliminar a un futuro rival en la lucha por unificar a los mongoles, pero la interpretación más sugerente propone que Bekter sería algo mayor que Temujin y estaría a punto de llegar a la mayoría de edad, que entre los mongoles se alcanzaba a los quince años. En ese momento podría casarse con Hoelun en virtud del Levirato y convertirse en el cabeza de familia, pese a que Temujin era el primogénito de Yesugei y de su esposa principal. Ante la posibilidad de quedar arrinconado, Temujin habría utilizado los pequeños hurtos como pretexto para eliminar a Bekter y asegurar su futura posición como cabeza de familia.

Tiempo después, unos guerreros tayichiud atacaron el campamento de la familia y, tras una persecución a caballo, capturaron a Temujin. Tampoco en este caso conocemos el motivo del secuestro, aunque es posible que los tayichiud hubieran abandonado a Hoelun y a los suyos convencidos de que no sobrevivirían solos en la dura estepa, y, como Temujin se acercaba a la mayoría de edad, estuvieran preocupados por la existencia de un heredero de Yesugei. En cualquier caso, los tayichiud, una vez con Temujin en su poder, lo cambiaban de campamento cada noche. Un día que estaba en un campamento en el que se celebraba una fiesta, aprovechó para golpear a su joven guardián y refugiarse en el lecho del cercano río Onon. Sus posibilidades de huir a pie a través de la estepa eran muy reducidas, pero gracias a la ayuda de Sorqan Shira, que no era un tayichiud sino uno de sus dependientes, consiguió un caballo, comida y un arco, que le permitieron regresar con los suyos. En este episodio de su vida aparece por primera vez una característica del carácter de Gengis Kan que probablemente fue una de las claves de su éxito político: la capacidad de impresionar y atraer a los que le rodeaban que podríamos llamar carisma. Este carisma hizo que Sorqan Shira y sus dos hijos arriesgaran sus vidas para ayudar a un huérfano empobrecido que no podía recompensarles de ninguna manera.

LOS PRIMEROS PASOS DE UN LÍDER

Seguimos dependiendo casi en exclusiva de la Historia secreta de los mongoles, y de sus escasas referencias cronológicas, para conocer el inicio de la carrera «política» de Gengis Kan. En ella se nos cuenta una anécdota que, independientemente de su veracidad, ilustra el comienzo del proceso por el cual Temujin se hizo con un grupo de seguidores. Un día unos ladrones robaron ocho de los nueve caballos de la familia, sin duda su posesión más preciada, y el joven Temujin los persiguió con el caballo restante. Mientras seguía el rastro de los ladrones se encontró con un joven llamado Boorchu que ordeñaba una yegua y que, tras oír su historia, se ofreció a acompañarle. Con su ayuda pudo recuperar los caballos y regresar de vuelta a su campamento. Más aún, la aventura forjó un vínculo entre los dos jóvenes que haría que en poco tiempo Boorchu abandonase a su familia para convertirse en seguidor, nojor, de Temujin.

Finalmente, llegó el día en que Temujin alcanzó la mayoría de edad y como nuevo cabeza de familia decidió que ya era hora de casarse. Recordando el matrimonio acordado por su padre, visitó a Dei Sechen, quien le entregó a su hija Borte y una capa de piel de marta cibelina negra como dote, que según la costumbre debía ser para el padre del novio. Por fuerza, el joven Temujin debió impresionar muy positivamente a su suegro, ya que, aunque la boda había sido acordada con siete años de antelación, la situación había cambiado radicalmente desde entonces. El enlace matrimonial ya no representaba para Dei Sechen la alianza con un jefe poderoso, sino con un huérfano sin recursos ni seguidores.

Tras instalar a su nueva esposa en el campamento de la familia, Temujin mandó llamar a Boorchu, que abandonó definitivamente a su familia. Acompañado por él, por su hermano Qasar y su hermanastro Belgutei, con el que tenía buena relación pese al asesinato de Bekter, se dirigió a Mongolia central, a las tierras de los kereyit. Togril, el jan de los kereyit había sido anda de Yesugei. Este término, que puede traducirse como «hermano de sangre», implicaba el establecimiento de un lazo de parentesco ficticio entre dos hombres de clanes diferentes. Estos lazos se establecían en contadas ocasiones y Togril lo había hecho para agradecer a Yesugei que le ayudara a recuperar el poder, tras haber sido derrotado y exiliado por su propio tío. La argumentación que hizo Temujin ante el jan de los kereyit fue tan audaz como inteligente. Ya que él y su padre habían sido anda, Temujin dijo considerar a Togril como su padre y, por lo tanto, había ido a entregarle la dote de su mujer, como mandaba la costumbre. Togril aceptó el regalo y al hacerlo lo reconoció implícitamente como hijo adoptivo. Con esta brillante maniobra diplomática, Temujin estableció una relación clientelar, aunque enmascarada por la terminología del parentesco, con uno de los tres janes más poderosos de la estepa. Esta relación le proporcionaría apoyo, protección y le permitiría comenzar a ascender en la jerarquía de la estepa. Más aún, Temujin debió formalizar su vínculo con Togril como un noyan, reforzando su derecho a formar parte del clan real mongol y como un líder que contaba con sus propios nojor, Qasar, Belgutei y Boorchu y, probablemente otros, que no menciona la Historia secreta de los mongoles.