2

Lobos de la estepa:

Los guerreros nómadas

Durante más de dos milenios, entre el siglo VIII a. C. y el siglo XVII d. C., los pastores nómadas de la estepa gozaron de una clara superioridad militar sobre sus vecinos sedentarios. A lo largo de este periodo, las civilizaciones de agricultores sedentarios se vieron expuestas a las depredaciones constantes de bandas de guerreros nómadas y, en menor medida, pero con regularidad, algunas fueron conquistadas por ellos, que se establecieron en cada país como una casta dominante.

Los elementos que cimentaron esta superioridad militar son tres: el caballo, el arco compuesto recurvo y un estilo de vida que convertía a los nómadas en guerreros natos.

EL CABALLO

Gracias a la arqueología sabemos que el caballo fue domesticado por primera vez en la estepa del Mar Negro. Entre los ríos Dnieper y Don se han documentado varios yacimientos pertenecientes a la cultura de Srednij Stog, con numerosos restos de caballos, todos ellos datados en el IV milenio a. C.

En un primer momento el caballo fue criado no como animal de transporte, sino como alimento por su leche y su carne, y por toda una serie de productos secundarios (cuero, tendones, crines y pezuñas). Igual que con otros animales domesticados, con el tiempo, la cría selectiva produjo animales más grandes y fuertes que, ya en el II milenio a. C., eran capaces de arrastrar carros.

El desarrollo más espectacular del carro primitivo fue el carro de guerra inventado probablemente en la frontera entre la estepa y los pueblos sedentarios hacia el 1700 a. C., y que se difundió rápidamente entre las civilizaciones agrícolas del Próximo Oriente. En cualquier caso, el carro de guerra, caro de fabricar y mantener, tuvo un uso limitado en la estepa pero se convirtió en el núcleo de los ejércitos de los estados sedentarios durante casi un milenio.

Mientras tanto, de vuelta en la estepa, a finales del II milenio a. C. se empezaron a montar directamente los caballos sin necesidad de que estos arrastrasen una plataforma sobre ruedas. La monta debió desarrollarse en el contexto de cría del caballo como alimento ya que, si el pastor va montado, le es más fácil cuidar de su rebaño y este puede tener más animales. Pero junto a las ventajas para el pastoreo, pronto se haría evidente que la monta del animal también tenía aplicaciones militares.

De las primeras especies de caballos domesticados por el hombre, una ha sobrevivido —aunque en peligro de extinción— hasta nuestros días y nos ha permitido saber cómo eran los caballos de los primeros nómadas: se trata de la raza przewalski. Los ponis przewalski, nombre más apropiado que caballo por su morfología, se caracterizan por tener un tamaño menor que el de los caballos domésticos, con unas patas proporcionalmente más cortas y una cabeza más grande. Su tamaño oscila alrededor de los 2 m de largo y los 350 kg de peso.

Las diferentes razas de caballos de la estepa, como estos ponis przewalski que buscan su alimento bajo la nieve, fueron uno de los motivos del éxito militar de los pastores nómadas.

Son conocidos por su gran resistencia física y por soportar temperaturas muy bajas, gracias a su espeso pelaje. Al contrario que los caballos criados en las civilizaciones sedentarias, pueden alimentarse de pastos de cualquier calidad (literalmente: pueden comer hojas de los árboles) y en invierno son capaces de desenterrar comida cubierta por medio metro de nieve. Además, sus pezuñas son muy resistentes y no necesitan ser herradas. Por todo ello puede afirmarse que la przewalski es la raza de caballos que soporta unas condiciones más duras y que menos cuidados necesita, confiriendo a sus amos un grado de movilidad superior al de la caballería estabulada de los estados sedentarios.

Los primeros caballos de la estepa se cruzaron de diversas maneras dando origen a varias razas, muchas de ellas utilizadas por los diferentes pueblos nómadas: como el tarpán, extinguido en el siglo XIX, el caballo altaico, el turkmeno y el poni mongol, aunque este último es casi idéntico al przewalski.

La utilización de estas diversas razas de caballos proporcionó a los pastores nómadas toda una serie de ventajas sobre los agricultores sedentarios.

A nivel táctico, el caballo confería a los nómadas una movilidad muy superior a la infantería que solía constituir el grueso de los ejércitos a los que se enfrentaban. Esta movilidad se explotaba gracias a una de las tácticas preferidas por todos los pueblos nómadas: la retirada fingida. El origen de esta treta se basaba en el hecho de que las batallas campales de la época anterior a la pólvora no se libraban hasta que todos los soldados de uno de los dos bandos eran exterminados, sino que el resultado final se conseguía al poner en fuga a todo, o buena parte, del ejército enemigo. Un paso previo para conseguir esta retirada masiva era hacer perder la cohesión de grupo a las unidades enemigas. En las guerras entre estados sedentarios esto se conseguía con una serie de enfrentamientos con armas cuerpo a cuerpo, pero los nómadas desarrollaron un sistema aún mejor: al poco de empezar el combate fingían huir del campo de batalla arrastrando tras de sí a sus enemigos, en una persecución en la que estos probablemente perderían su cohesión, o directamente, abandonarían sus formaciones. Una vez conseguido esto, los nómadas detenían su huída, a veces en el lugar de una emboscada preparada de antemano, reformaban y atacaban a sus desorganizados perseguidores, derrotándolos la mayoría de las veces.

La retirada fingida podía aplicarse también a nivel estratégico prolongando la huida y la persecución durante varios días. La campaña de los mongoles en Europa el año 1241 nos proporciona un buen ejemplo: tras encontrarse con un ejército dirigido por el rey Bela de Hungría en las cercanías de la ciudad de Pest, los mongoles fingieron retirarse durante nueve días. En ese momento, y tras convencer a sus enemigos de que habían derrotado por completo a los invasores, cruzaron por sorpresa el río Sajo y les vencieron totalmente en las cercanías de Mohi.

EL ARCO COMPUESTO RECURVO

Al tratarse de un arma construida con materiales orgánicos, y por lo tanto perecederos, no contamos con pruebas directas (la conservación de un ejemplar) para datar la invención del arco y, en consecuencia, debemos conformarnos con pruebas indirectas. Debido a esta situación, los prehistoriadores no se ponen de acuerdo acerca de la fecha de invención del arco: la mayoría acepta una cronología de aparición alrededor del 12000-10000 a. C., pero algunos hacen retroceder esta fecha hasta el 20000-25000 ya que entonces se desarrollaron pequeñas puntas de piedra que pudieron haberse utilizado en flechas y no en jabalinas o lanzas como hasta ese momento.

En su versión más simple, el arco consistía en una vara de madera, con una cuerda atada a cada uno de sus extremos, de modo que esta se combaba siguiendo una forma curva. Al tensar la cuerda, la vara de madera acentuaba su curvatura y aumentaba, al mismo tiempo, la tensión que soportaba. Al soltarse la cuerda, la madera recuperaba su forma original, transmitiendo en el proceso la tensión acumulada a un proyectil apoyado en la cuerda: la flecha.

La nueva arma se convirtió en una excelente herramienta de caza para los hombres del paleolítico final que, gracias a ella, ya no tenían que arriesgarse a luchar a corta distancia con las presas grandes. Este primer tipo de arco se conoce como arco simple y, por supuesto, también podía utilizarse cuando las presas eran otros seres humanos.

Pero el arco simple no fue utilizado por los pastores nómadas. El arco, con el que se hicieron célebres y que nos interesa, suele denominarse arco compuesto porque, como veremos enseguida, se fabrica con varios materiales. Pero como esto también ocurre excepcionalmente con algunos arcos simples, es más correcto denominar al primero arco compuesto recurvo.

Su invención se produjo en la estepa a mediados del II milenio a. C. y, pese a algunos pequeños cambios, ha permanecido esencialmente inalterado hasta la actualidad.

En el complejo proceso de fabricación del arco compuesto recurvo se pueden utilizar varios tipos de madera (arce y abedul son las más corrientes), cuerno, tendón, cuero, hueso y bambú. En un primer momento se talla una pieza alargada de madera o bambú que constituye el núcleo del arco. A la cara externa de este núcleo se encolan, tras surcar su superficie para mejorar la adherencia, una o varias piezas de cuerno creando la «barriga» del arco. A continuación, el arco se amolda en una curva opuesta a la que tendrá una vez finalizado y se deja secar, como mínimo, dos meses.

El siguiente paso consiste en encolar varias capas de tendones en el lado opuesto para formar la «espalda» y se vuelve a dejar secar. Finalmente, y para protegerlo de la humedad, el arco se forra con cuero o con corteza de árbol.

El proceso total puede durar alrededor de un año y tiene como resultado un arma muy potente, que no fue superada por las armas de fuego hasta el siglo XVII.

Los principios bajo los que funciona el arco compuesto recurvo son dos: la compresión y la dilatación. Al encordar el arco, y aún más al tensarlo, el hueso de la «tripa» es comprimido, mientras que los tendones de la «espalda» se dilatan y los dos materiales tienden a recuperar su posición original, creando un arco muy fuerte y flexible. Más aún, su sistema de fabricación permite que el arco compuesto recurvo sea igual de potente que los arcos simples más grandes, pero con un tamaño mucho menor y disfrutando de una precisión mayor.

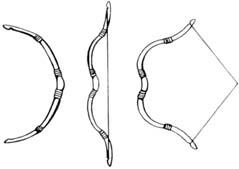

El arco compuesto recurvo fue el arma por antonomasia de los guerreros nómadas de la estepa, no superado en alcance y potencia por las armas de fuego hasta el siglo XVII. De izquierda a derecha: descordado, encordado y tensado para disparar.

Los arcos simples pueden llegar a ser muy potentes, pero para conseguirlo deben aumentar su tamaño, hasta alcanzar longitudes alrededor de 1,8 cm, como el famoso longbow galés. Este tipo de arcos es muy difícil de disparar desde la grupa de un caballo, al contrario que los arcos compuestos recurvos, cuya longitud oscila alrededor del metro.

Como hemos comentado anteriormente, el arco compuesto se mantuvo esencialmente inalterado a través del tiempo y el espacio, sufriendo solo pequeñas variaciones en los materiales y detalles externos durante más de tres milenios.

La única innovación técnica digna de comentar fue la incorporación, durante el periodo huno (siglo IV-V d. C.) de una pieza maciza, de hueso o madera, al extremo de cada una de las palas del arco, llamadas siha. Colocadas en un ángulo opuesto al de las palas, estas siha realizaban un efecto palanca que aumentaba la potencia del arco, al tiempo que reducía el esfuerzo del arquero para tensarlo.

Siha de hueso de un arco ávaro. Segunda mitad del siglo VII d. C. Su utilización facilitaba el disparo y, probablemente, mejoraba la precisión del arma.

La variedad de puntas de flechas utilizadas en la estepa era enorme, y sus formas y tamaños variaban según la función a la que estuviesen destinadas. No es solo que hubiese puntas diferentes para la caza y la guerra, sino que para la caza existían puntas específicas si la presa era un ave, pescado, caza mayor o caza menor. De la misma manera, en la guerra se utilizaban puntas diferentes para objetivos sin protección o acorazados, y existían también flechas de largo alcance.

Los escitas y pueblos iranios emparentados fundían sus puntas de flecha en bronce, pero en el resto de la estepa y posteriormente, predominaban las puntas de hierro forjado y, para los guerreros más pobres, las fabricadas con hueso.

El astil se podía fabricar con caña o con diferentes maderas, siendo la de abedul la más utilizada. Para las plumas también se empleaban las de varias aves.

Hay una cierta falta de consenso a la hora de valorar el alcance de los diferentes arcos compuestos recurvos. Gracias a la epigrafía conocemos casos de disparos que alcanzaron distancias asombrosas, como los recordados en sendas inscripciones: una del siglo IV a. C. procedente de la colonia griega de Olbia, situada a orillas del Mar Negro, y otra encontrada en Mongolia y fechada durante el reinado de Gengis Kan. Las dos conmemoran disparos que superaron los 500 m, aunque el mismo hecho de que se decidiera recordar en piedra el alcance conseguido nos habla de su excepcionalidad.

Pruebas con reconstrucciones modernas de estos arcos sugieren un alcance práctico, con capacidad de acertar a un objetivo individual, de alrededor de 175 m. Pero debemos tener en cuenta que a esa distancia la flecha no tenía por qué provocar una herida mortal, así que el alcance letal del arco estaría alrededor de los 50 o 60 m. Por otra parte, en las batallas campales, como veremos más adelante, los arqueros no apuntaban contra blancos individuales, sino que actuaban en grupo, realizando lo que actualmente calificaríamos como ataques de saturación, concentrando en una porción del ejército enemigo un gran número de proyectiles.

Resumiendo, y dependiendo de las condiciones del combate y de las protecciones que llevara el objetivo, el alcance práctico de la mayoría de arcos compuestos recurvos oscilaría entre los 50 y los 200 m.

El binomio caballo-arquero se convirtió, desde un principio, en la característica esencial de los ejércitos de pastores nómadas de la estepa. Les confería una movilidad, táctica y estratégica, superior a la de sus adversarios sedentarios que pronto aprendieron a temer a las bandas de guerreros que la estepa vomitaba con regularidad.

UNOS GUERREROS NATOS

Si en algo coinciden los cronistas de las civilizaciones sedentarias es en que los pastores nómadas de la estepa llevaban un tipo de vida que los convertía en excelentes guerreros. Montando a caballo la mayor parte del día, eran considerados unos jinetes insuperables. Además, dedicaban buena parte del tiempo en el que custodiaban sus rebaños a tirar con arco desde los lomos de sus caballos, ya fuese para cazar o simplemente para practicar, gracias a lo cual también eran unos consumados arqueros. Refiriéndose a los xiong-nu, en el año 200 a. C. un historiador chino afirmó: «Los niños pequeños comienzan aprendiendo a montar y disparando con arco a pájaros y ratas». Con respecto a los niños mongoles, el padre franciscano Giovanni di Piano Carpini, enviado por el papa Inocencio IV ante el Gran Jan, en 1245, escribió: «Desde los dos o tres años montan caballos y disparan con arcos». De esta manera, su habilidad como jinetes arqueros no podía ser igualada por los soldados de los estados sedentarios que se entrenaban, como mucho, unas pocas horas al día. Pero no eran estas las únicas ventajas que su estilo de vida proporcionaba a los nómadas, ya que debían vivir en zonas con un clima simplemente atroz, especialmente en invierno, realizando trabajos de una gran dureza física. Esta vida les endurecía y preparaba para las privaciones que han de soportar todos los que participan en la guerra. Por último, al vivir en grupos tan cercanos al límite de la mera subsistencia, los pastores nómadas se veían obligados a organizarse de una manera muy eficiente y ordenada, a través de una rudimentaria disciplina. Al ser unos jinetes arqueros verdaderamente excepcionales y unos guerreros muy sufridos y relativamente disciplinados, los nómadas se convertían en unos adversarios realmente temibles para sus vecinos sedentarios.

OTRAS ARMAS YARMADURAS

El arsenal de la estepa no varió de manera esencial desde la aparición de los primeros pastores nómadas. Al ubicuo arco compuesto recurvo se sumaban toda una serie de armas de combate cuerpo a cuerpo. La más común entre ellas era la lanza, pero también se utilizaban espadas, mazas y hachas. Su forma podía cambiar con el tiempo; por ejemplo, las espadas rectas de dos filos fueron desplazadas en gran medida por los sables curvos de un solo filo a partir del siglo VI d. C., pero las armas de los guerreros escitas del siglo V a. C. eran esencialmente las mismas que las de los mongoles del siglo XIII d. C.

Las armas defensivas metálicas, como cascos, corazas y, en ocasiones, protecciones para brazos y piernas, estaban limitadas a la minoría de guerreros que podían costearlas y que constituían la caballería pesada. Según los diferentes periodos se emplearon cotas de escamas, de mallas y laminares, que se fabricaban con láminas metálicas unidas entre sí por tiras de cuero.

Todas estas protecciones se fabricaban también en materiales perecederos, como el cuero o tejidos acolchados, pero es difícil saber la proporción de guerreros que las empleaban, ya que por su propia naturaleza no se conservan en el registro arqueológico excepto en condiciones especiales.

Muchas veces, esas piezas eran versiones en cuero de las protecciones metálicas, pero más asequibles y fáciles de fabricar, como el magnífico ejemplar de cota de escamas escita expuesto en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Está formado por una capa de escamas de cuero endurecido cosidas a un jubón de cuero flexible, y es idéntico a otras piezas escitas excepto por la sustitución del bronce por cuero a la hora de fabricar las escamas. Con ellas se equipaban al menos una parte de los guerreros que combatían como jinetes arqueros ligeros.

LA RAZIA

La razia es un ataque rápido realizado con el objetivo, no de enfrentarse con el enemigo y conquistar sus tierras, sino de saquear y destruir sus posesiones para regresar a casa cargado de botín.

Era una de las actividades guerreras favoritas de los pastores nómadas y, en cierto modo, resultaba una de las más destructivas ya que, si se repetían con regularidad en una misma zona, podían llegar a despoblarla, creando verdaderas zonas de «tierra de nadie» entre los nómadas y los sedentarios.

Las partidas que participaban en estas razias podían variar enormemente en tamaño, desde unas pocas decenas a varios miles de guerreros.

Por poner un ejemplo extremo: en el año 1221, tras la conquista de Jorasmia, el general mongol Subedei fue encargado de realizar una titánica expedición de exploración de la estepa occidental, para la cual se le puso al mando de un ejército de cuarenta mil jinetes. Durante tres años los hombres de Subetei atravesaron el Cáucaso y las estepas del sur de Rusia derrotando a georgianos, kipchak y a los rus, regresando finalmente a Mongolia con un enorme botín.

Las respuestas de los agricultores sedentarios a este tipo de amenazas eran tan variadas como el éxito de las mismas, e incluían, entre otras: ataques de represalia contra los nómadas, construcción de fortificaciones defensivas en las fronteras y la defensa de las mismas por nómadas al servicio de los estados sedentarios.

Los ataques de represalia solían ser bastante ineficaces, ya que los nómadas, al no estar atados a campos o asentamientos, podían limitarse a retroceder ante los atacantes y esperar a que estos se quedaran sin provisiones. El primer ejemplo conocido de una invasión de la estepa para castigar a los nómadas lo llevó a cabo el rey persa Darío I en el año 512 a. C. contra los escitas. Estos eran pastores nómadas que hablaban una lengua irania y habitaban las estepas del sur de Ucrania y Rusia. En vez de enfrentarse a los persas para proteger sus tierras, como se habría visto forzado a hacer cualquier pueblo sedentario en la misma situación, los escitas enviaron a sus familias a lo más profundo de la estepa y se limitaron a retirarse gradualmente, pero sin llegar a perder de vista a sus perseguidores persas. De esta manera los fueron atrayendo más y más al interior de la estepa, cegando los pozos de agua potable, quemando los pastos, hostigándolos constantemente y atacando a sus partidas de forrajeadores.

Tras casi dos meses de persecución, Darío, cuyo ejército empezaba a andar escaso de provisiones, se vio forzado a renunciar a su objetivo y regresó a Persia. Pese al fracaso de su invasión de la estepa, pudo considerarse un hombre afortunado, ya que las fuentes chinas están plagadas de casos de expediciones de castigo a los nómadas que terminaron siendo un desastre, con solo una fracción de la fuerza invasora original pudiendo regresar de la estepa.

En cualquier caso, los nómadas no eran totalmente invulnerables en la estepa. Si se daban las condiciones adecuadas, podían ser víctimas de un ataque por sorpresa que les impidiese refugiarse en el interior de su mar de hierba, aunque tal cosa se produjo en contadas ocasiones.

La erección de fortificaciones podía resultar una opción más efectiva, aunque estas eran caras de construir, mantener y defender. El caso más espectacular lo constituye sin duda el de la conocida como Gran Muralla china. Esta es en realidad un conjunto de murallas construidas, unidas, ampliadas y reformadas durante casi dos milenios, por los diferentes estados sedentarios situados en lo que actualmente es el norte de China, para protegerse de los ataques de los nómadas. Como todas las fortificaciones lineales, no estaba pensada para detener a un gran ejército, sino para «impermeabilizar» la frontera contra pequeños grupos de enemigos, en este caso jinetes nómadas.

Este plato representa al monarca persa Sapor II de caza (310-320 d. C.). Está disparando a pleno galope, justo cuando ninguna de las patas de su montura toca el suelo. Una técnica difícil pero que mejoraba notablemente la puntería. Al mismo tiempo realiza el conocido como «disparo parto», consistente en girarse y disparar hacia atrás y que permitía atacar a cualquier perseguidor.

Por último, un estado sedentario podía asentar nómadas en sus fronteras con la misión de defenderlas contra sus parientes de la estepa. Este sistema podía ser difícil de llevar a la práctica, pero también podía dar resultados bastante buenos. Quizás el caso más exitoso documentado sea el de los cherni klobutsi, los «capuchas negras», nómadas turcos establecidos por los príncipes rus en sus fronteras con la estepa, durante los siglos XI y XII.

LA BATALLA CAMPAL

Además de las razias inesperadas, los nómadas eran perfectamente capaces de plantar cara a un enemigo en batalla campal. En esta, el arma principal era el arco compuesto, aunque su utilización, a veces, no ha sido comprendida correctamente.

En condiciones normales los nómadas comenzarían la batalla disparando al enemigo con sus arcos, bien desde una distancia media, bien a través de repentinos avances y retiradas. Los arqueros no dispararían de manera individual contra adversarios concretos, sino que unidades enteras de jinetes lanzarían descargas masivas de flechas contra porciones del ejército enemigo. El objetivo de estas descargas sería matar o herir al mayor número posible de adversarios, pero sobre todo «ablandar» al ejército contrario, desmoralizándolo y desorganizando sus unidades. Esta primera fase sería llevada a cabo por los arqueros ligeros, jinetes equipados con poca o ninguna protección, que constituían el grueso de los ejércitos nómadas.

Una vez debilitado el ejército enemigo, la minoría de jinetes equipados con equipo pesado, que hasta ese momento se habrían encargado de proteger a la caballería ligera, lanzarían cargas contra él para provocar la huida de sus unidades. En el caso de no conseguirlo, la caballería pesada se retiraría y la ligera continuaría hostigando a los enemigos, reiniciando todo el ciclo una vez más. Este proceso, combinado a veces con maniobras para desbordar uno o los dos flancos del ejército enemigo, se repetiría tantas veces como fuera necesario hasta conseguir poner en fuga al adversario.

Durante toda la batalla, se producirían constantemente movimientos de unidades de jinetes nómadas con la intención de desorientar al contrario y, quizás, de provocar una carga precipitada por su parte. Además, también podría utilizarse el truco de la retirada fingida, como hemos comentado anteriormente.

En ese momento y con el ejército enemigo descomponiéndose, se llegaría a la fase culminante de la batalla: la persecución. En ella participarían unidades ligeras y pesadas y, pensando en ella, todos los jinetes nómadas irían equipados, aparte de con el ubicuo arco, con al menos un arma de combate cuerpo a cuerpo, ya fuese esta una lanza, espada, maza o hacha. También sería en esta última fase donde se producirían más bajas entre las filas del ejército derrotado, siendo los nómadas famosos por prolongar estas persecuciones, en ocasiones, durante centenares de kilómetros.

Es importante entender que, aunque imprescindible, la fase del «bombardeo» solo era el preludio del combate cuerpo a cuerpo, verdadero árbitro del resultado de las batallas. Tanto es así que, en condiciones excepcionales, al encontrar a un enemigo en una situación especialmente desfavorable, los nómadas prescindían de los arcos y pasaban directamente a utilizar el «frío acero».

Un ejemplo paradigmático de una de estas raras situaciones se produjo durante la enorme expedición de exploración y saqueo de la estepa occidental mandada por el general mongol Subetei y a la cual ya nos hemos referido con anterioridad. Tras contactar con un ejército aliado de los principados Rus y de kipchak, los mongoles realizaron una retirada fingida a nivel estratégico durante nueve días, hasta que se dieron las condiciones para presentar batalla de una manera extremadamente ventajosa para ellos.

El noveno día de persecución la vanguardia del contingente aliado cometió el error de cruzar el río Kalka sin esperar la llegada del resto del ejército. Mientras una parte de la vanguardia aún cruzaba el río y la otra trataba de formar en la orilla opuesta, los mongoles se lanzaron al ataque, obviando la fase de arquería, y cargando cuerpo a cuerpo. El resultado de este inesperado asalto fue la destrucción de la vanguardia de rus y kipchak, los fugitivos de la cual desorganizaron al resto de su ejército, que llegaba en ese momento, y que tampoco pudo hacer frente al ataque de los mongoles. De esta manera y pese a hacer un uso bastante limitado de sus famosos arcos compuestos, los mongoles fueron capaces de destruir, casi en su totalidad, a un ejército que les superaba en número.

EL ASEDIO

La escasa existencia de asentamientos permanentes y, menos aún, fortificados en la estepa hacía que los nómadas tuvieran por lo general una experiencia nula en la guerra de asedio. Esto suponía una desventaja a la hora de atacar a sus vecinos sedentarios, que siempre podían optar por refugiarse tras los muros de sus ciudades resignándose a observar cómo los nómadas arrasaban sus campos.

Durante una incursión de saqueo, el no poder tomar las ciudades amuralladas tenía como consecuencia no poder acceder a las riquezas que se acumulaban en ellas, pero era durante las guerras de conquista cuando esta carencia se hacía más evidente, ya que era muy peligroso dejar ciudades sin conquistar a la retaguardia de su avance.

Ante esta situación, los nómadas solo podían aspirar a capturar ciudades fortificadas mediante un ataque por sorpresa, difícil de llevar a cabo incluso para sus veloces ejércitos, gracias a un traidor que les ayudara desde el interior de la ciudad, situación poco corriente, o a través de un bloqueo que la rindiera por hambre, atándose durante semanas o meses a la ciudad asediada y renunciando a una de sus mejores bazas: la velocidad.

La solución más efectiva a esta debilidad era la utilización de ingenieros procedentes de los estados sedentarios, muchas veces de los mismos a los que atacaban, para que manejasen las máquinas de asedio con las que abrir brecha en las murallas y enseñasen a los nómadas las técnicas poliorcéticas de asedio y asalto de una ciudad.

En este campo, los mongoles demostraron una singular capacidad para adaptarse y superar sus limitaciones. Durante su primer intento de conquista de un estado sedentario, Xi Xia, durante los años 1205-1209, fueron conscientes de sus problemas para tomar ciudades amuralladas. Por eso, desde el comienzo de la campaña para someter a la china Kin, año 1211, adoptaron una política sistemática de utilización de ingenieros chinos que normalmente eran prisioneros forzados.

LAS MUJERES GUERRERAS NÓMADAS Y

EL

MITO DE LAS AMAZONAS

Las fuentes griegas antiguas, tanto mitológicas como históricas, hacen referencia a un pueblo de mujeres guerreras que vivían en los confines del mundo conocido, se organizaban en una sociedad sin hombres y eran conocidas como amazonas. Hoy en día se interpretan estas noticias, especialmente las que provienen de obras mitológicas, como una inversión simbólica de la sociedad griega. Una especie de «mundo al revés» imaginario en el que el poder lo detentaban las mujeres. Pero algunos detalles del mito estarían basados en hechos reales. La mayoría de versiones de dicho mito sitúan a las amazonas a orillas del mar Negro, o lo que es lo mismo, en las estepas occidentales, y destacan su habilidad como jinetes y arqueras. A esto hay que sumarle toda una serie de informaciones históricas sobre la existencia de mujeres guerreras entre los pueblos de pastores nómadas de época antigua: los escitas y los sármatas. Noticias similares se repiten a lo largo del tiempo y del espacio. El cronista Procopio comenta, en el siglo VI d. C., cómo, al registrar los cadáveres de guerreros sabir abatidos durante una incursión en territorio bizantino, varios resultaron ser mujeres. En el año 835 d. C., el qaghan del Imperio uigur regaló «siete arqueras hábiles a caballo» a un emperador chino de la dinastía Tang. También hay referencias a mujeres guerreras entre los turkmenos de Anatolia, en la actual Turquía, durante el siglo XV. Todas estas informaciones dejan claro que, al menos en ocasiones y en algunos pueblos nómadas, las mujeres podían combatir junto a los hombres.

Esta crátera de figuras rojas griega muestra una escena de combate entre griegos y amazonas. Está fechada hacia el 440 a. C. y se halla en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

Esta rápida adopción del arte poliorcético chino convirtió a los mongoles en unos nómadas dotados de una excepcional capacidad para tomar ciudades, hecho que facilitó enormemente sus posteriores conquistas, especialmente en Jorasmia, Rusia y la propia China.

LA CONCEPCIÓN NÓMADA DE LA GUERRA

En el capítulo anterior vimos como ha existido un alto grado de continuidad cultural entre los diferentes grupos de pastores nómadas durante casi tres mil años. Esta continuidad no se ha limitado a la manera de criar a los animales o de combinar los diferentes tipos de pastos. También puede apreciarse en el armamento, lastácticas o las prácticas guerreras, de manera que puede hablarse de una manera nómada de hacer la guerra.

La primera característica importante del estilo de guerrear de los nómadas era el altísimo nivel de movilización militar que podían conseguir. En los estados sedentarios, la práctica de la guerra estaba limitada a especialistas, que podían complementarse con levas, normalmente de dudoso valor militar. Por el contrario, las sociedades de pastores nómadas presentaban un nivel de especialización laboral bajo, lo que significaba que prácticamente todos los hombres podían participar en la guerra, y, lo que es más importante, estaban cualificados para hacerlo. En este sentido, es significativo que ninguna de las lenguas turcas o mongolas tenga una palabra nativa para designar a los guerreros. Originariamente estas lenguas utilizaban la palabra «hombre», ya que todos los hombres eran guerreros. Ese nivel de movilización del que venimos hablando permitía a los pastores nómadas reducir, al menos en parte, la diferencia de tamaño de sus ejércitos comparados con los sedentarios.

Independientemente de cuál de las múltiples definiciones de guerra consideremos como la más adecuada, todas comparten una característica común: consideran la guerra como una actividad violenta. Pero el estudio de las modalidades guerreras practicadas por los diferentes grupos humanos del pasado y del presente nos proporciona una conclusión paradójica: ningún pueblo o civilización conocido ha practicado la guerra total, entendida esta como la aplicación de la violencia sin límites. Ya sea aceptando la captura de prisioneros, no considerando a los civiles como objetivo o respetando los tratados y acuerdos con el enemigo, por poner solo unos pocos ejemplos, todos los grupos humanos han puesto coto a la cantidad de fuerza que utilizaban en sus guerras. De esta manera, un método para estudiar las diferentes maneras de guerrear es comparar la importancia de los límites que cada civilización se impone a sí misma. Desde este punto de vista, los pastores nómadas euroasiáticos destacaban por las pocas restricciones que ponían en el empleo de la violencia, matando a los enemigos que intentasen rendirse, masacrando poblaciones enteras para extender el terror y rompiendo los tratados firmados sin remordimientos. Todas estas atrocidades no pueden explicarse únicamente en virtud del desprecio que sentían los nómadas hacia los estilos de vida sedentarios. Por una parte, la facilidad con que podían eludir las incursiones de los ejércitos sedentarios en la estepa les ponía a salvo de las represalias, que eran un factor que limitaba la violencia en la guerra entre las sociedades sedentarias. Además, el terror era una manera efectiva de dominar a poblaciones que les superaban ampliamente en número.

La guerra nómada también destacaba por la ausencia de ceremonias o rituales como los duelos de campeones, tan característicos entre los pueblos sedentarios. Su concepción del valor y del honor era esencialmente práctica, y nada más incomprensible para los guerreros nómadas que el sacrificio de Leónidas y sus trescientos en las Termópilas o el de la Guardia Imperial napoleónica en Waterloo. Carentes de la creencia, tan común entre los ejércitos sedentarios, de que huir ante el enemigo era una cobardía, los jinetes nómadas solo entablaban batalla en condiciones ventajosas para ellos y la abandonaban en cuanto la victoria parecía difícil o demasiado costosa. De hecho, este pragmatismo era la principal característica de la concepción nómada de la guerra. Los nómadas luchaban para vencer deprisa, completamente y sin heroicidades.

Por último, es necesario recordar que esta superioridad militar de los pastores nómadas sobre sus vecinos sedentarios no garantizaba, en modo alguno, la supervivencia de los primeros. Debido a su dependencia de los productos procedentes de las sociedades urbanas y a la inestabilidad de la economía pastoril, los pueblos de pastores nómadas podían acabar en un estado de debilidad que permitiera a sus enemigos destruirlos. Quizás el ejemplo más sobresaliente de este tipo de situaciones lo tenemos en el extremo de las estepas occidentales, donde el Rus de Kiev, un estado medieval precedente lejano de las actuales Rusia, Ucrania y Bielorusia, y los principados en los que se fragmentó, destruyeron a una serie de pueblos nómadas durante los siglos X y XI d. C. Acabaron con el Imperio jázaro, luego con los oghuz occidentales y, por último, con los pechenegos. Los siguientes nómadas en asentarse en la zona, los kipchak, solo consiguieron sobrevivir a base de integrarse en la política de los principados rus, apoyando sus diferentes grupos a las diversas facciones que peleaban por el trono de Kiev.