CAPÍTULO XVI

LAS GRANDES PRUEBAS QUE ME DIERON SOBRE LA JUSTICIA DIVINA

Hasta aquí, en la Segunda Parte de este libro, nos hemos venido ocupando en conocer aspectos relacionados con los niveles inferiores de la Vida y el Cosmos, y es natural que así sea, porque en toda construcción y en todo estudio, se comienza, lógicamente, desde abajo. Pero eso es la base. Y tenemos que ir conociendo, poco a poco, los diferentes aspectos que la Vida nos muestra, en la infinita inmensidad del Universo, a medida que el espíritu, en su desarrollo progresivo, sube, paso a paso, los escalones alegóricos de la evolución hasta alcanzar los más bellos y luminosos peldaños que la VIDA nos muestra en los niveles superiores del COSMOS…

Eso es el propósito de esta obra, para bien de todos cuantos se afanan por conocer los secretos que se ocultan más allá de las brumas de la Muerte. Porque al traspasar los umbrales del sepulcro, todos van aprendiendo las grandes lecciones de ese maravilloso arcano; pero los que pudieron conocer, antes de morir, los secretos que nos guarda ese otro mundo, tienen la enorme ventaja de poder aprovechar sus lecciones ganando un tiempo tanto más precioso, cuanto haya sido la cantidad de conocimientos adquiridos y el trabajo realizado, con su luz, en pro de un efectivo y rápido ascenso. Y así como el estudiante de cualquier curso, en la vida material, si se esfuerza y aprende más, adelanta mejor y triunfa más pronto; el ser que profundiza en los estudios de los planos Invisibles y los mundos superiores, avanza con mayor rapidez y logra, en menores etapas de tiempo, los brillantes escalones en que la Vida ofrece los frutos más deliciosos y las sublimes condiciones en que la paz y la felicidad supremas son el premio de quienes van triunfando en ese largo peregrinaje…

Y esos frutos, cuya magnificencia no puede imaginar ni la mente de los más fantásticos pensadores, son las etapas superiores a que va llegando el espíritu humano a medida que se aleja de los bajos niveles de la imperfección y sube a los diferentes estados que su paulatina purificación le va conquistando.

Esto es lo que me propongo ilustrar con la variedad de ejemplos que iré desarrollando, en forma gradual, desde estados primitivos correspondientes a espíritus poco evolucionados, en sucesivos adelantos que puedan dar al lector una idea completa de cómo va avanzando un ser desde los niveles más atrasados de la Vida, a través de su propia evolución, hasta aquellos planos en que ya la superación gradual va logrando, también gradualmente, las sublimes condiciones que nuestro pobre lenguaje de la Tierra ha querido significar con el vocablo cielos.

Así pues, sigamos adelante con la exposición de una serie de ejemplos que yo mismo pude conocer, durante esos siete años, gracias a la amorosa intervención de mis hermanos invisibles del Pacto.

Los Niños Idiotas del Asilo de Incurables

En aquella época, o sean los primeros años de la década del 50, un grupo de Hermanos acostumbrábamos visitar, todos los domingos, diversos lugares de la capital en donde se cuidaba enfermos o desvalidos. Y entre ésos frecuentábamos por lo menos una vez al mes al Asilo de Incurables ubicado entonces en la antigua y larga calle de Maravillas, camino obligado para la mayoría de los cortejos que tenían que ir al Cementerio Presbítero Maestro.

Ese asilo —conocido con el nombre de Santo Toribio de Mogrovejo— estaba atendido por un grupo de abnegadas monjas, que amorosamente cuidaban de una regular población de enfermos considerados incurables, y cuya atención requería, en ciertos casos, aparte de conocimientos de enfermería, una gran dosis de paciencia rayana en heroísmo. Porque habían internados de las más variadas clases y en ese heterogéneo conjunto en que se reunía una confusa mezcla de los dolores, endemias sin curación conocida, cuerpos torturados por deformaciones congénitas, y mentes atrofiadas por taras de nacimiento, se encontraba el visitante con monstruosidades capaces de hacer correr a los más valientes, ante el horror de ciertos casos.

Ya nosotros habíamos superado el desagradable impacto de tales escenas, y en cada visita llevábamos costales y bolsas llenas de golosinas, frutas y variados alimentos, destinados a alegrar a esa población doliente y a prestar una mínima ayuda a las heroicas monjitas, que nos recibías con los brazos abiertos, demostrando una sana alegría y un sincero afecto para todos los del grupo. Y nuestra repetida presencia fue haciéndose familiar, también, para los muchos enfermos, algunos de los cuales, al vernos llegar, corrían hacia nosotros como niños alborozados, para pedirnos éste un plátano, ése una naranja, aquél unas galletas, y todos, cual más cual menos, una muestra de cariño que nuestra compasión procuraba brindarles con estas visitas…

Entre ese abigarrado exponente de la miseria humana, habían dos criaturas, que parecían mellizos, y cuyo aspecto inspiraba horror y lástima; aparentaban tener unos cinco a seis años, por el tamaño, aun cuando la verdadera edad resultaba imposible de precisar, pues habían sido abandonados a la puerta del asilo unos cuatro años antes, sin la menor señal que pudiese identificarlos, y las monjitas decían que los encontraron como de varios meses de nacidos.

Eran completamente deformes. Con la cabeza abultada como los casos de hidrocefalia; el cuerpo rechoncho y las piernas y brazos contrahechos, hasta el extremo de no poder caminar regularmente, por lo que se arrastraban gateando como bebes.

Constituían un caso típico de idiotez, ya que su desarrollo mental no les permitía ni siquiera hablar, emitiendo únicamente sonidos inarticulados, y vegetando indiferentes al mundo que los rodeaba. Sus ojos inexpresivos, miraban ambiguamente dentro de los párpados lagrimeantes; y la boca entreabierta siempre, dejaba caer la saliva, empapando constantemente los grandes baberos que las amorosas monjas les colgaban al cuello.

Habían llegado juntos, como se ha dicho. Y podían ser gemelos al juzgar por los mismos rasgos, las mismas anatomías y la forma como fueran abandonados a su triste destino, porque se les halló envueltos en papeles de periódico y trapos sucios, el uno al lado del otro, y sin ninguna referencia.

Nadie supo darnos la menor explicación acerca de su origen. Pero un caso tan extraño me impresionó de tal manera, que recurrí a nuestros buenos Hermanos invisibles para ver si podía desentrañar el misterio que rodeaba a esos dos seres, cuya encarnación en esas condiciones debía obedecer a un karma tremendo.

Consulté con el Hermano Juan, y éste me hizo ver que sería algo difícil, porque se necesitaría investigar en los Registros Akásicos, o Memoria de la Naturaleza, y no estaba seguro si le sería permitido. Pero a la semana siguiente, en aquellas reuniones inolvidables de los miércoles, el problema estaba resuelto, gracias —según me dijo— al amoroso propósito de aprender las lecciones que la Vida nos da sobre la Justicia Divina. Había podido seguir la pista de la encarnación de aquellos extraños seres y encontrar la existencia que tuvieron en la Tierra en una vida anterior. La historia que me narró fue verdaderamente patética y paso a referirla:

Habían sido una pareja de esposos que vivían en los estados del Sur, en Norteamérica, en tiempos de la guerra de secesión que ensangrentó a Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Él y ella eran ricos y orgullosos terratenientes, propietarios de una gran estancia con muchos esclavos negros para trabajarla, y por tanto defensores de la Confederación que propiciara la esclavitud, en los Estados del Sur.

Eran ricos y poderosos en su territorio. Y como la mayoría de los señores de esa región, déspotas y abusivos con los pobres negros, dueños absolutos de sus vidas y crueles, para castigar el menor error y la más insignificante falta de sus esclavos.

Pero, además de tal conducta, que fue común en esos tiempos y que motivó la guerra contra los Estados del Norte, defensores de la libertad, ambos esposos habían estudiado libros de magia y aprendido, de los mismos negros, por ayuda y protección de la nodriza esclava que criara al marido, las artes de hechicería provenientes de las tribus del África misteriosa.

Y esos conocimientos, aumentados por los estudios secretos que pudo realizar a través de largos viajes con el mucho dinero que poseía, dieron al hacendado un terrible poder, no sólo en sus tierras y sobre cuantos dependieran de él, sino también en medio de la opulenta sociedad en que vivían y contra todos los que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino.

Y su mujer, hermosa y rica, también había sido criada por una aya negra conocedora de ritos tribeños, lo que facilitó bastante el encuentro, idilio y matrimonio de ambos, que poco después eran practicantes asiduos de los poderes ocultos de la hechicería y de la magia negra…

Como tales, gozaron de todos los placeres mundanos y se hartaron con los goces de las más bajas pasiones, satisfaciendo caprichos y ambiciones hasta lo más absurdo y abominable. La lujuria, la gula y la avaricia no tuvieron límites para su desordenada vida. Y cuando la oportunidad se presentara, su egoísmo y su crueldad eran tanto más intensos y feroces, como su envidia y su odio, para hacer dominar su voluntad sin reparar en medios, con tal de saciar sus ambiciones… Y de tal manera, ambos, marido y mujer, fueron regando el camino que pisaban con la sangre de asesinatos, torturas, y estropicios de todo orden, en su mayor parte contra aquellos pobres e indefensos esclavos negros, olvidando los senos que los amamantara y la leche que los nutriera cuando niños…

Y esa existencia, marcada con el símbolo de Satanás, que sembrara la violencia y la maldad por todas partes, había tenido un fin, también trágico y violento, cuando las tropas «yanquis» del Norte invadieron por sorpresa la estancia, impidiéndoles huir. La casa-hacienda en la que se perpetraran, fue bombardeada y las malas artes de la pareja no pudieron salvarlos, pereciendo los dos entre las llamas que consumieran el lujoso y maldito edificio, en el que fueran azotados, torturados y asesinados tantos seres humanos, ante la sonrisa burlona y la despectiva mirada de los ojos color de acero del patrón…

Naturalmente, este caso tan extraño necesita una explicación. Y es que las diferentes formas de imperfección humana generan, en su paso al más allá y en su retorno al mundo físico, muy variadas formas, también, como la sabiduría divina obliga a los culpables a purgar sus faltas y enmendar sus errores, sufriendo en sí mismos lo que hicieran sufrir a otros y pasando por pruebas que puedan impactar en su alma y en su espíritu con tal fuerza, como para ir aprendiendo las lecciones y no repetir más los mismos yerros.

Pero a tal método general del Plan Divino, hemos de añadir la suma de circunstancias especiales de ciertos casos, en que, igual al que estamos comentando, se unen la práctica de las malas artes consideradas como las diversas formas de magia negra, que generan mayores sanciones sobre los que las practican, por el hecho de ser faltas cometidas, no por ignorancia, sino con pleno conocimiento del mal, porque la práctica de las mismas presupone un conocimiento ya más avanzado en los terrenos de la vida y del Cosmos, conocimiento esotérico que, precisamente, tiene que ser la base en la que sustenta el hechicero el desarrollo de sus poderes, los cuales, en vez de ser empleados para el bien y el amor son desviados hacia el mal y el odio…

Y si en la Tierra, los tribunales de la justicia humana condenan con mayor severidad a quienes delinquen premeditadamente, con plena conciencia y profundo y meticuloso cálculo de los medios y los fines; en la Cuarta Dimensión, en donde nada se puede ocultar, la Justicia Divina se cumple, también, con mucha mayor firmeza en aquellos que, a sabiendas, y conociendo de antemano estas verdades del Cosmos, se atreven a desafiar por una ciega ambición, fruto en el fondo en esas almas de posibles desviaciones que necesitan ser arrancadas de raíz para que no se repitan en otras encarnaciones. Así, el ejemplo de los niños idiotas que he narrado, puede darnos una idea del tremendo castigo si comparamos su existencia anterior a la actual. Un estado tan monstruoso y distante al que esos espíritus vivieran, —gozando a manos llenas de inteligencia, belleza, poder y riqueza—, en los momentos en que el espíritu se libera en parte con el sueño, y luego con la muerte, es una tremenda lección que no puede ser olvidada por quienes, al conocer sus vidas anteriores, compararlas con la que está pasando, deja en _el espíritu una huella tan profunda que es difícil que se atreva, otra vez, a cometer los crasos y funestos errores que le acarrearon tales penas. Y esto, por lo general, lo hemos visto repetido, con diferentes variantes, en infinidad de casos, algunos de los cuales podremos dar para mejor comprensión de tan maravilloso, justo y sabio proceso, como es el camino que seguimos todos en nuestro peregrinaje desde lo ínfimo e imperfecto hasta la suprema PERFECCION…

El Mendigo que fue Rey

En esa misma época y en el mismo Asilo al que me he referido en el ejemplo anterior, tuve ocasión de conocer a un pobre viejo que desempeñaba funciones de portero, mandadero o sirviente, más o menos. Era un hombre de edad, bastante avanzada, un poco rengo al caminar, pero de rostro apacible y sonriente, que muchas veces alternara sumiso con nosotros para ayudar a acarrear los sacos de vituallas que llevábamos los domingos como ya expliqué.

Y en esas oportunidades, hablamos varias veces con él. Recuerdo el tono suave y la forma tan humilde como se acercaba a uno, pidiendo permiso siempre para hacerlo y mirando con aire suplicante cual si temiera ofender y ser reprimido. Por este hecho, siempre me sentí inclinado a tratarlo con todo afecto, obsequiándole, personalmente, alguna de las frutas y golosinas que traíamos para todos. Y en esas veces, recuerdo muy bien la ternura que experimentara al ver en los ojos del mísero anciano la gratitud y la melancólica alegría que debía sentir al verse tratado con cariño y sin afectación. Incluso, recuerdo también que una vez, en que las monjitas nos dijeron que era cumpleaños del viejo, al entregarle un modestísimo regalo que le había llevado, la alegría de aquel hombre y su emoción fueron tan grandes que los ojos se le llenaron de lágrimas… Y también me emocioné, y en un arranque lo estreché contra mi pecho, sin poder evitar que, al abrazarlo, rodaran también por mis mejillas dos gruesas lágrimas…

Lo que de él se conocía era muy poco. Las monjas —según rae contaron— lo habían encontrado años atrás mendigando por los mercados. Lo utilizaron varias veces para que las ayudara a conducir los costalillos con víveres para el asilo, y poco a poco fueron tomándole simpatía, al verlo tan humilde y tan menesteroso, porque apenas sabía conocer unas cuantas letras, y eso torpemente. Sin embargo, denotaba rapidez mental y gran deseo de trabajar y hacerse útil, debiéndose su ignorancia a no haber tenido quien cuidara de él, pues según decía, fue huérfano desde muy niño. Así, compadecidas, lo llevaron al asilo y le ofrecieron albergue, comida y una pequeña remuneración por ayudarlas, y el hombre, encantado, se quedó con ellas y ya tenía más de quince años ahí.

Fue pasando el tiempo y dejamos de ir dos semanas, dedicados a visitar otros lugares como de costumbre cada domingo.

Y cuando repetimos nuestra visita mensual, me llamó la atención que no viéramos al viejo. Pregunté por él y me dijeron que había muerto. La monja nos informó que tuvo una pulmonía fulminante y sólo duró pocos días; pero añadió que habían quedado asombradas con la conformidad y paciencia demostradas por el enfermo que expiró en completo estado de lucidez, dando gracias a Dios.

Tal explicación me hizo pensar en la paradoja entre el estado de completa incultura en que viviera ese hombre y la rara comprensión ante la muerte, hecho este que en la mayoría de las gentes motiva situaciones muy disparejas, algunas de las cuales llegan hasta la desesperación. Y pensando así, consulté con nuestro Hermano Juan. Resolvimos dejar pasar un tiempo prudencial a fin de darle lugar a superar la confusión de la primera etapa post mortem, y cuando lo evocamos, con la ayuda del grupo de Hermanos desencarnados, su historia fue, en verdad, tan interesante como aleccionadora:

—Mis buenos Hermanos y amigos que tuvieron tanta bondad conmigo —comenzó a decir su voz a través de la mediumnidad de nuestra Hermana Lydia—. Les agradezco haberse acordado de mí, y a vos Hermano Rosciano por vuestras oraciones, que me hicieron mucho bien. No os extrañe que ahora os hable con mayor fluidez que antes, cuando estaba en esa materia vieja y endeble que entorpecía tanto la lucidez de mi mente. Porque entonces estaba pagando algunas deudas contraídas en mi anterior vida, y tenía que cumplir el Destino que se me trazara, a fin de continuar mi evolución hacia Nuestro Padre Celestial.

»Yo había sido muy distinto a como vosotros me conocisteis en el Asilo. Fui rey de un país europeo en tiempos en que todavía la monarquía acostumbraba hacer uso absoluto de poderes considerados omnímodos, y de tal manera goberné en forma autócrata en cuanto llegué al trono. Había recibido la esmerada y particular educación que se acostumbra a dar a los príncipes herederos de una casa reinante, y rodeado por los honores y privilegios de mi rango llegué a envanecerme hasta el punto de creerme sabio. ¡Qué equivocado estaba!… Pero esto no fue lo peor, ya que al subir al trono, aun cuando sentía en mi interior como una voz que me decía, a veces, que fuera prudente, que no me dejara envanecer con las adulaciones y que rogara a Dios para recibir su inspiración y no cometer barbaridades en mi gobierno, el mundo hipócrita que me rodeaba y la constante influencia de los malos consejeros, que adulándome, lograban convertirme en necio cómplice de sus intrigas, me hicieron cometer infinidad de errores e injusticias… Estaba tan dominado por el orgullo y la vanidad, instigados a cada instante por mis cortesanos, que muchas veces fui déspota con quienes hubieran merecido mi confianza por ser más veraces, cayendo torpemente en el juego sucio de otros, que al estar más cerca de mí y alardear de buena voluntad y de su acrisolada lealtad, manejaban la política maquiavélicamente, haciéndome ver las cosas conforme con sus propios y bajos intereses…

»Así cometí desmanes e injusticias, creyendo ciegamente que obraba bien y con sabiduría. Mi vanidad y mi orgullo crecieron con la edad y las adulaciones. Y llegué a olvidarme de la vocecilla que me hablaba a la conciencia y que me recordaba a Dios, porque el Dios que entonces veía ante mis ojos era un dios acomodaticio y rodeado, también como yo, por el oropel de las ceremonias religiosas de un clero que, igual a los otros cortesanos, doblaba la rodilla ante mi trono y halagaba mi orgullo para usufructuar mi poder…

«Y en esa forma, engañado por mí mismo y por los otros, lleno de humo y jactancia, creyéndome sabio y justo soberano, olvidando en medio de mi Corte los sufrimientos del pueblo, abrumado con impuestos, y despreciando muchas veces a los pobres y mendigos, llegué al final de mi carrera en este mundo…

»Pero con la muerte se me abrieron los ojos del alma, y al caer las vendas que me ocultaran la Verdad Eterna, vi los tremendos errores cometidos; comprendí las incalificables injusticias en que incurriera; contemplé el dramático panorama de cuantos hiciera sufrir con mis torpezas, y sentí en el fondo de mí mismo el dolor y las lágrimas que por mi culpa sufrieran otros… Sólo entonces volví a escuchar las grandes voces que, en mi propia conciencia, me acusaban. Y en mi tremenda confusión, al no poder ya componer nada, pasé un largo tiempo en medio de tales dolorosas impresiones, avergonzado ante la presencia de muchos que se reían de mí por mi absurda vanidad y ciego orgullo, pues ya no habían honores, ni adulación ni privilegios…

»Y auxiliado, al fin, por amorosos espíritus de luz que me mostraban el camino de la paz eterna, fui viendo el Destino que me correspondería seguir, para pagar en la Tierra las deudas de mi anterior encarnación, y poder merecer una vida nueva más elevada y feliz… Tenía que hacerlo y lo acepté, naciendo en el ambiente menesteroso que antes había despreciado, y sin poder tener la menor educación porque los pobrísimos padres de los que nací esta vez, murieron cuando era niño y quedé solo… Todo lo demás, ya vosotros lo conocéis. Pero debo explicaros que esta vez, poco antes de expirar, vi en sueños que una luz maravillosa me rodeaba y que una voz, lejana y sonora cual trompeta, me dijo;… “¡Ya tu deuda está saldada… ven a gozar conmigo de Mi Reino…!”.

Y tras un pequeño silencio, el espíritu del mendigo, despidiéndose de nosotros, añadió:

—Estoy feliz, y esa confianza me acompañó desde el momento del sueño hasta que exhalé mi último suspiro. Ahora veo el sendero luminoso en donde me esperan seres que despiden hermosos resplandores y que, sonrientes y amorosos, aguardan a que me una a ellos. Pero antes he querido venir a agradeceros vuestros cariños y tus oraciones. ¡Hasta luego, Hermanos…!

El Leproso del Lazareto de Guía

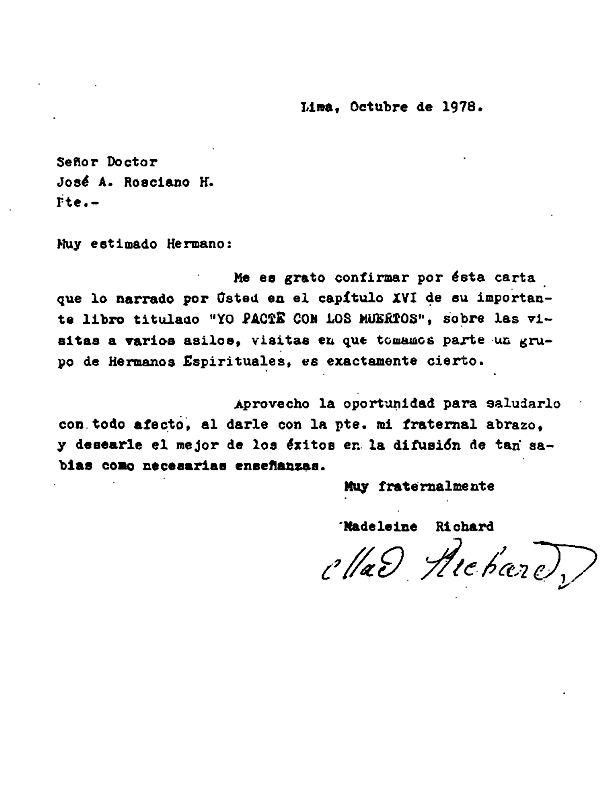

El caso anterior fue tan claramente explicado por el mismo espíritu, que no requiere mayor comentario. Así pues, voy a pasar a otro de los muchos ejemplos que me fue posible conocer en esa época, durante el período en que el grupo de amigos a que me estoy refiriendo visitáramos dominicalmente los varios lugares en donde podíamos llevar un poco de ayuda y de consuelo. Debo, sin embargo, aclarar que este grupo formado también por hermanos espirituales dedicados a estudios esotéricos, no era el mismo que el grupo secreto del Pacto a que me refiero en este libro. Sólo tres de los juramentados con el Pacto íbamos en el otro grupo, a las visitas semanales de los domingos. Y hecha esta aclaración para evitar confusiones, sigamos adelante.

Entre los sitios que visitáramos con frecuencia, estaba el “Lazareto de Guía”, lugar que en esos tiempos era dedicado a concentrar y atender en él a todos los enfermos de lepra traídos de diferentes partes del país. Había, también, otro leprosorio en el Departamento de Loreto, cerca de Iquitos; pero allí se atendía preferentemente la mayor parte de los casos correspondiente a la Amazonia, y en particular aquellos de mayor gravedad. Y varios de los internados en el de Lima, provenían del de Iquitos, como aquél a quien me voy a referir. Debo, ante todo, dar una idea de cómo era ese “Lazareto”, bautizado así en memoria del bíblico Lázaro. Ya hoy no existe, porque la transformación de nuestra capital en la enorme ciudad que ahora tenemos, fue abarcando zonas y terrenos que, en esos tiempos, estaban aún desocupadas o fueran todavía dedicadas al cultivo.

Hace treinta años, más o menos, Lima terminaba en dirección al Norte, o sea el Distrito del Rímac, con las últimas casas de la ancha avenida conocida como Malambo, colindante con lo que en el virreinato fuera una de las puertas de entrada a la ciudad, llamada La Portada de Guía. Por ahí pasaba el ferrocarril que iba a Ancón y a Huacho, y toda la zona, más allá de la Portada, era de terrenos eriazos y sin ninguna población urbana, lo que después, andando el tiempo, ha dado lugar a la gran concentración de San Martín de Porres y más allá, Comas.

En aquélla extensa zona baldía, a cierta prudente distancia de las primeras calles del distrito, llamado entonces Bajo el Puente, y muy cerca de los rieles del ferrocarril, se levantaban las instalaciones del Lazareto. Una alta cerca de alambre de púas circundaba todo el leprosorio, en cuyo interior habían varias barracas destinadas a los dormitorios, comedor común, cocinas, sala de curaciones, servicios, etc., y una pequeña pero bonita capillita, con un altar decorado con azulejos españoles dedicado a la Virgen del Carmen. Y tras las barracas, un huerto de regular extensión, para distracción y cultivo por los mismos enfermos, y al fondo, un minúsculo cementerio en donde eran enterrados los leprosos.

Se llegaba hasta el lugar por un polvoriento camino que partía desde Malambo y la Portada de Guía, hasta las mismas puertas de la alambrada, en cuya garita un guardián impedía el ingreso a todos cuantos no tuviesen un permiso especial del Ministerio de Salud. Pero en mi logia teníamos un Hermano funcionario en ese ministerio, quien nos facilitó los pases que nos sirvieron en los verlos años que estuvimos visitando el Lazareto. Y debo adelantar qué ese lapso de tiempo mantiene en mi memoria, recuerdos inolvidables, llenos todos de una ternura tal y tan profunda impresión, que quienes esto lean pueden creer que estoy mintiendo o exagerando al decir que, muchos de esos recuerdos, aún me traen la alegría que pasara, varias veces, en unión con mis hermanos y con el grupo de leprosos. Porque en ese sitio, dedicado al dolor tradicional del bíblico y terrible mal, vivimos horas de solaz y momentos de sano y noble alborozo, procurando llevar distracción a los enfermos. Y al lograrlo, en esas ocasiones, se grabó para siempre en nuestras almas la alegría que les dimos. Esto, que parece raro, voy a demostrarlo con una anécdota que puede ser testificada por uno de los miembros, que aún viven, de ese grupo.

Desde nuestras primeras visitas, conocimos ahí al simpático y amoroso fraile franciscano Fray José de Guadalupe Mojica, que era, entonces algo así como confesor y capellán del Lazareto, Debo decir, en homenaje muy justo a la memoria de tan preclaro como humilde y bondadoso sacerdote, que muchos de aquellos momentos felices a los que me estoy refiriendo, fueron facilitados por la gracia y la imponderable simpatía que irradiaba, siempre, ese hombre que dejara las glorias del teatro y del cine por el humilde sayal del franciscano. Porque, varias veces, con anuencia y cooperación entusiasta de él mismo, organizamos fiestas destinadas a dar sano esparcimiento a los pobres internados en ese frío y triste nosocomio, que ni reunía las comodidades de un moderno hospital ni menos contaba con medios adecuados para alegrar la vida a los enfermos. Y debe tenerse en cuenta que muchos, de los más o menos cuarenta leprosos que había en ese entonces, llevaban años allí y, algunos sabían que no podrían ya salir y que los esperaba un rincón en ese camposanto que ellos mismos cuidaban, cultivando sus flores…

Y una de esas fiestas fue en celebración de un aniversario de nuestra santa limeña, Santa Rosa de Lima. Para ese 30 de agosto nos preparamos todos con gran anticipación. El Padre Mojica era el alma de toda la organización, que duró un mes en preparativos, pues tanto nosotros como los enfermos, íbamos a tomar parte activa en un programa de todo el día. Ha de tenerse en consideración que el estado físico de la mayor parte de ellos les permitía estar levantados y realizar vida activa, ya que las lesiones más graves e inhabilitantes eran tratadas en los leprosorios de Loreto. Y así, el programa proyectado contempló los puntos siguientes: Una misa y comunión general —desayuno—, Gimkana - Almuerzo de camaradería, y función teatral de cierre.

Como se planeó, se hizo. Nuestro grupo tomó a su cargo llevar todas las vituallas para el almuerzo y los adornos y demás accesorios para decorar alegremente el salón de actos, improvisado en el comedor general del Lazareto. El Padre Mojica se consiguió varios instrumentos de música y tomó a su cargo la dirección del espectáculo. Los enfermos y el sacerdote arreglarían el local y prepararían las viandas para desayuno y refrigerio. La víspera de ese 30 de agosto hicimos dos visitas previas llevando las cosas. Nuestros amigos leprosos parecían un grupo de colegiales en preparativos de promoción. Y, al día siguiente, al llegar nosotros, a las nueve de la mañana, el Lazareto estaba lindo: barrido y baldeado de adentro afuera. Guirnaldas de papel, con figuras carnavalescas y quitasueños adornaban las barracas y el campo de juegos en que se realizaría la gimkana; en un arco de madera pendían cuatro ollas de barro para el número de las “Ollas-Mágicas”, y al fondo del comedor se había improvisado un teatrín con sábanas y manteles como telones.

El Padre Mojica había dirigido toda la instalación, y nos esperaba para comenzar la misa. Reunidos todos, sanos y enfermos, en la diminuta capillita, escuchamos su breve y simbólica homilía, en la que se refirió a la confraternidad y el amor entre todos los seres humanos, y después de una emotiva comunión general, nos abrazamos los unos a los otros. Debo decir que, al principio, cuando comenzáramos a visitar el Lazareto, los leprosos se mantenían alejados, por temor de contagio. Pero yo rompí esta costumbre impuesta por las autoridades sanitarias, abrazándolos siempre, y los demás siguieron este ejemplo en adelante.

Así pues, terminada la misa que fue corta pero muy emotiva, pasamos todos al comedor en donde el Padre Mojica había dispuesto un reconfortable desayuno: una suculenta taza de chocolate preparado por él mismo con chocolate del Cuzco llevado del convento, y un chancay doble non queso mantecoso por cabeza. En la mesa nos sentamos todos juntos y fue un momento que me hizo recordar mis días de colegial, porque tanto los enfermos como nosotros, estábamos llenos de una ruidosa y franca alegría, conversando y riendo sin temor a alborotar con grandes voces y sin diferencia de edad, ya que los más viejos que eran pocos, hicieron gala de juvenil entusiasmo.

Después del desayuno, pasamos al campo de juego, y allí comenzó el programa con una carrera de encostalados en que tomaron parte ocho de los enfermos, disputando un premio consistente en una pluma fuente donada por nosotros. Está demás comentar lo alegre que resultó este número. Luego vino, una carrera de tres pies, o sea que los competidores corren en parejas, con dos piernas amarradas uno con el otro. En este evento intervinieron cuatro parejas, de los más jóvenes y en mejor estado entre los leprosos, y también resultó muy jocoso, adjudicándose otro de los trofeos que habíamos llevado. Y a continuación le tocó el turno en el programa a las “Ollas Mágicas”, o sea que los concursantes, con los ojos vendados, deben formar en una fila a cierta distancia del arco en donde están colgadas las ollas, que contienen sorpresas, y a la orden de partida, avanzar hacia ellas» tratando de romperlas, siempre con los ojos vendados; siendo el primero que lo logra el ganador del premio, y repartiéndose entre todos los que compiten, el contenido de las ollas. Éste fue un número muy gracioso y los resultados alegraron a toda la concurrencia, pues lo que esas ollas tenían, cada una, eran pequeños objetos con motivos humorísticos y algunas prendas como jabón, calcetines, pastas dentífricas, etc.

Con esta competencia, que fue todo un triunfo de alegría y de alborozo, terminó la Gimkana, y regresamos al comedor en donde el encantador fraile mexicano había dicho que nos tenía preparada otra sorpresa. En efecto, después de asearnos un poco, volvimos a ocupar los mismos sitios que en el desayuno y sentimos que la bella y sonora voz de tenor de Mojica entonaba en la cocina un aire marcial de su tierra, y vimos al monje ingresar al comedor, ataviado con un mandilón de cocinero, y un gran cucharón en la mano acompañado de cuatro enfermos ayudantes que portaban grandes ollas con viandas.

—¡Esto lo he preparado yo: —anunció festivamente— espero que no se vayan a enfermar con mi comida, porque hay dos platos picantes al estilo de mi tierra!

Y nos fue sirviendo a todos, uno por uno, la suculenta comida que había estado cocinando desde muy temprano. En honor a la verdad, nos demostró que, también, aparte de eximio artista y magnífico religioso, era muy buen cocinero… ¡Dios lo tenga en su gloria!

En la tarde, tras el opíparo almuerzo, retiramos la gran mesa y nos dispusimos a presenciar la función teatral. A poco, se levantó el telón del improvisado escenario (que eran dos sábanas unidas entre sí) y una pareja de internados, disfrazados con ropajes improvisados que pretendían ser atuendos de mujer y de hombre de otra época, nos brindó una parodia del idilio entre Romeo y Julieta. Esto sólo, basta para imaginar la comicidad de ese número, que nos hizo reír como si estuviéramos en un circo. Y después vino una pieza musical interpretada por tres pacientes: con guitarra y un cajón, que tocaron, bastante bien, una marinera. Enseguida, el que hacía de maestro de ceremonias, anunció que el Padre Mojica nos iba a deleitar con algunas canciones. En medio de una salva de aplausos, ingresó al escenario. Ya se había quitado el mandil blanco y portaba una guitarra. Con frases entre humoristas y ceremoniosas, improvisó un breve discurso en alabanza a todos y cada uno de los participantes en ese día de verdadera fraternidad y alegre compañerismo, agradeciéndonos haber querido contribuir para llevar un poco de solaz a la pequeña colonia de ese leprosorio. Y remangándose la sotana, levantó una pierna pisando la silla que había delante, con ademán similar a las poses teatrales de antaño, iniciando una bellísima canción popular de su lejana tierra. Está demás decir la grata impresión que nos causó, y cómo embelesados todos, escuchamos una serie de canciones acompañadas por él mismo a la guitarra, en la fresca y bellísima voz que en esa época tenía, todavía, aquel sacerdote ejemplar, gran artista, eximio cantante y sobre todo, elevado espíritu lleno de amor y de bondad… Hoy, que han pasado ya casi treinta años, y que tú has bajado ya a la tumba, recibe una vez más. Padre Mojica, el recuerdo cariñoso y la profunda gratitud que supiste sembrar en tantos seres, a tu paso luminoso y bello por este mundo tan lleno de tristezas…

Y ahora, tras ese obligado preámbulo, voy a narrar el caso, muy interesante como lección de lo que venimos estudiando, ocurrido con uno de aquellos leprosos del Lazareto de Guía.

Era un hombre relativamente joven, pues no tendría más de cincuenta años en esa época. Simpático en su trato, culto en el hablar, había venido de Iquitos en donde fuera atendido varios años de lesiones graves en las piernas, que le ocasionaron cierta dificultad en el normal movimiento. Era uno de los que más entusiasmo demostró siempre en servir a todo el grupo de enfermos de la colonia, y uno de los que, pese a su dificultad para andar, tomó parte activa en los preparativos de todas las fiestas, con una gran dosis de alegría. Lo llamaremos Carlos, y debo confesar que desde el principio de nuestras visitas al Lazareto, sentí especial deferencia hasta él por su conversación mucho más amena y variada en matices que los demás de la colonia.

Había sido comerciante y su tipo de trabajo lo llevaba a comerciar en diversos sectores de la región selvática, en donde alternaba con diferentes tribus y centros urbanos, tanto de nuestra Amazonia como del Brasil. Y así contrajo la terrible enfermedad que, al agravarse lo obligó a recurrir al leprosorio de Iquitos, pues las lesiones amenazaron con baldarle ambas piernas. Y, tras largo tratamiento, que logró detener los avances del mal pero sin curarlo, fue trasladado a Lima, y aquí estaba ya varios años. Toda esa historia pude conocerla en nuestras muchas visitas al leprosorio, muy particularmente en el período que dedicáramos a preparar alguna de las fiestas como la que he narrado. Y así pude conocer que era un hombre amante de la lectura y que en su larga penalidad de enfermo dedicó gran parte del tiempo a instruirse en temas variados, entre los que también vi que conocía algo sobre esoterismo, ya que algunas veces conversamos acerca de aspectos relacionados con el espiritismo y los arcanos de la Vida y de la Muerte, encontrando en él una correcta comprensión acerca de estos secretos y una clara interpretación de la Vida más allá del sepulcro.

Todo ello fue motivo para que yo me interesara mayormente en él, llegando a sentirnos verdaderamente amigos a través de las repetidas visitas. Y por eso me causó mayor impresión cuando nos enteramos, por el Padre Mojica, de su repentino deceso, a causa de un ataque al corazón, y la invitación del religioso para asistir al entierro. Está demás decir que todo ello tuvo lugar dentro del mismo leprosorio, pues ya expliqué, anteriormente, que al fondo del huerto, dentro del cerco de alambrada que rodeaba al Lazareto de Guía, se encontraba el diminuto campo santo cuidado por los mismos enfermos. Y allí, después de una misa de cuerpo presente oficiada por el franciscano, acompañamos todos, enfermos y sanos, los restos de Carlos a su última morada, sobre la cual sembraron, amorosamente un macizo de flores.

Pero su recuerdo y su repentina muerte me seguían, y quise conocer qué había sido de él. El Hermano Juan prometió ayudarme cuando fuera tiempo, y varias semanas después conseguimos evocarlo. Fue en una de aquellas sesiones memorables de los Miércoles, y esta vez en un aparte íntimo entre Juan, Carlos y yo. Se hizo presente en cuanto lo invocamos y me habló con la misma claridad y el mismo tono de voz que tuviera en nuestras conversaciones del Leprosorio.

—Sentía —me dijo— tu pensamiento al recordarme, y te agradezco el afecto que me has demostrado. Mi muerte fue un suave desmayo que me sumió en un dulce sueño. Y cuando desperté, me vi rodeado por tenues resplandores que venían desde lejos, y empecé a escuchar como una música lejana, melodiosa y bella, que me atraía con sus notas. Abajo, entre brumas, había quedado mi cuerpo en la fosa cubierta de flores que sembraran mis compañeros del Lazareto; pero yo me sentía ya libre de todo eso, y aquella luz tan bella y esa música tan deliciosa me fueron atrayendo, deslizándome en el espacio como si volara…

Así llegué a un sitio como una extensa y luminosa pradera, en la que todo era luz y armonía, pues la luz y las extrañas melodías brotaban de todas partes, sintiéndome como si los rayos y las notas me penetrasen y me llenaran de una alegría indescriptible. Y en torno mío vi una multitud de gentes, o más bien seres diáfanos y que me miraban con simpatía, saludándome cariñosos al pasar cerca de mí… Experimentaba una sensación como si de pronto me hubieran quitado un peso de encima, y me hubiesen abierto las puertas de una estrecha prisión…

—Y, ¿sería posible —le pregunté— saber por qué tuviste que pasar el duro karma de la enfermedad?… Perdona si ello pueda ser motivo de sufrimiento para ti; mas recuerdo que ya tú conocías de estas cosas y si no te mortifica, sería para nosotros una gran lección…

—Efectivamente; así lo es. No me mortifica, pues ya he superado aquella etapa, y ahora puedo mirar mi pasado sin que él me turbe… La lepra fue el pago que tuve que dar por algunos graves errores cometidos en mi anterior encarnación… Era, entonces, un médico muy acreditado en Francia, que vivía en París a mediados del siglo anterior. Mi vida era normal; sin exageraciones de ninguna clase. Había alcanzado ya un desarrollo evolutivo que me permitía conocer muchos de los errores comunes a nuestra humanidad, y procurar evitarlos. Así mi conducta se deslizaba dentro de un ambiente apacible y en medio de una familia normal y feliz. Mi prestigio profesional me granjeó una reputación que me dio los medios para vivir holgadamente y traté siempre de mantenerme en un plano de serenidad y de respeto a las leyes de Dios y de los hombres… Pero las tentaciones, —como ustedes saben— pueden ser muy sutiles… y una vez se me presentó una situación embarazosa: la hija de un amigo íntimo había sido burlada por un irresponsable que, después de engañarla y ultrajarla, había desaparecido. Y el padre, a quien yo estimaba mucho, me suplicó hacerla abortar para salvarla de la deshonra, ya que en esos tiempos el concepto del honor era muy distinto a lo que es hoy. Y tras mucho pensarlo, acepté, sin cobrar nada por la operación… La gratitud del amigo y de la hija, que pudo, más tarde, formar un hogar honesto, me bastaron… Pero pasó el tiempo, y de nuevo fui tentado: esta vez por la madre, viuda, de dos sobrinas mías muy queridas, una de las cuales cayó, también, en las manos de un burlador. Mi cuñada, que ansiaba casarla con un buen pretendiente, me rogó salvar la situación, y el cariño familiar a más del interés por el novio, que era un buen muchacho, me llevaron, otra vez, a practicar el aborto, que fue rodeado del más estricto y discreto silencio… Así, en otras dos ocasiones más, tuve que intervenir en casos parecidos que, si fueron todos por salvar honras ajenas, sin cobrar dinero, porque me repugnaba hacerlo en tales casos, dejaron en el fondo de mi alma un sedimento amargo que se manifestó, de inmediato, en los últimos instantes de esa vida, pues al morir se presentaron ante mi conciencia las cuatro vidas extirpadas y su recuerdo me persiguió, tenaz y cruelmente en mi paso al más allá.

Estuve errante un tiempo, y me perseguían como formas fantasmales, cuatro sombras que, constantemente, me acusaban «de haberles impedido reencarnar…» y así pasé una etapa de tremenda confusión y doloroso remordimiento, hasta que mi ángel guardián me ayudó a serenarme y me hizo ver que esa deuda podría yo pagarla volviendo a la Tierra a sufrir, conscientemente, una cruel enfermedad… Aceptado el plan de redención, volví a nacer, como ya Ustedes lo conocen… y ahora, que pagué mi deuda, ¡soy feliz!

Y, al despedirse de mí y del Hermano Juan, el espíritu de Carlos nos dijo que iba a ser llevado a otro mundo en donde ya no existía la muerte ni el dolor ni la maldad…

Huelgan, también, en este caso, otras explicaciones, por la claridad con que el espíritu describió las situaciones y las consecuencias del error, que siendo un hombre justo y honrado, cometiera por consideraciones que, —aceptables dentro del cariño y la amistad, en los conceptos humanos—, habían roto las normas y preceptos divinos en la ley de No Matar… Esto nos mueve a profundas meditaciones que particularmente en lo relacionado con el aborto intencional, (hoy tan común en la Tierra) será tratado en forma especial en un capítulo aparte.

Nuevamente el caso del Doctor Rodríguez

Al finalizar el capítulo XII habíamos narrado la impresionante experiencia que tuvo lugar con la muerte de nuestro amigo, el médico chileno Doctor Don César Rodríguez, y su inoportuna evocación. Los lectores pueden repasar esa patética sesión, en la que encontramos al espíritu en medio de una terrible contusión, y presa de la más intensa desesperación.

Pero ocho meses más tarde, el Hermano Juan nos avisó que el mismo espíritu deseaba comunicarse con nosotros, y que ya entonces estaba muy cambiado. Y en efecto, esta segunda vez el Dr. Rodríguez se presentó enteramente sereno. Con él, mismo modo de hablar, reposado y fino, pidió perdón por los desagradables momentos que nos hiciera pasar aquella vez.

—Me encontraba —nos dijo— en un estado tan grande de confusión, y era presa, en esos momentos, de una desesperación tan incomprensible, que sufría en forma intensa, y no me podía explicar el por qué me hallaba así, ni menos comprender cómo los estudios que hiciera parecían no servirme de nada… Había creído, vanamente ser poseedor de una avanzada instrucción y de un poder ya algo importante, como fruto de mis investigaciones y ejercicios esotéricos… Había leído bastante, y tratado de practicar mucho de lo que estudiara, en verdad… Pero eso mismo influyó en mí negativamente, por mi propia culpa; porque mi alma ansiaba la sabiduría, y las condiciones ambientales que me rodearon en la primera etapa de mi encarnación, haciéndome gozar de una posición social elevada (según el frívolo concepto mundano), no se habían disipado… El conocimiento de los Arcanos de la Vida y de la Muerte; y los secretos de la Naturaleza y del Cosmos que fui adquiriendo, me causaron una doble impresión en el fondo del alma. En ésta se libraba, siempre, una lucha intensa: por una parte las sabias enseñanzas de las ciencias milenarias que Ustedes saben que tuve… Y su perpetuo camino hacia la Gloria, mediante el sacrificio de nuestros bajos instintos, de nuestros engañosos apetitos, de todo ese oropel que la vida material nos presenta en determinadas existencias… Y, en esa lucha interna, por otra parte, no me di cuenta que el saber más fue, también para mí, una prueba que debía haber vencido para no envanecerme con mis conocimientos… Debí haber sido humilde en practicar modestamente mi ciencia para ayuda y bien de los demás. Pero si auxilié a muchos, lo hice con alarde de una superioridad nacida en el artero influjo de tentaciones muy sutiles que halagaron, verdaderamente, mi necio orgullo humano… ¡Qué ciego fui!… El demonio del orgullo y de la soberbia se ocultó, muchas veces, en los entretelones de la caridad, y curé a unos y atendí moralmente a otros, sintiéndome halagado, en el fondo, con mi ciencia y mi poder, en lugar de hacerlo por un profundo y desinteresado amor a Dios y al prójimo, reconociendo, siempre, que todo ello se lo debía a ÉL y que no tenía derecho para jactarme y para envanecerme, aun cuando esto fuera secretamente sentido en silencio por mí…

Sólo al despertarme después de la Muerte, he venido a descubrir la falsedad de algunos sentimientos que me dominaron y que me hicieron pensar que ya era sabio… ¡Oh! ¡Cuán necio y engañado estuve, a pesar de cuanto había ya estudiado!… Porque el estudio me dio ciencia, pero olvidé, muchas veces, reprimir los brotes insidiosos del orgullo que se ocultaban, hipócritamente, en una enmascarada satisfacción por esos conocimientos y ese orgullo, disfrazado, siguió viviendo en los repliegues de mi alma, como un cobarde enemigo dispuesto a atacar en cuanto podía hacerlo arteramente…

Por eso me rebelé en los primeros momentos de mi despertar, engañado como estaba con mi absurda presunción de poder, ya, dominar a la Muerte… ¡Necio de mí! ¡El espejismo de mi pretendida sabiduría se había derrumbado!… Y mi orgullo, persistente aún, me hizo sufrir el dolor de la derrota; y me ató duramente al inmundo despojo de mi cuerpo físico, al que yo creía dominar, siendo encadenado a él por la soberbia, que, ciegamente, me impulsó a pretender el uso de mis ocultos conocimientos en el vano intento por revitalizarlos…

Atado a mi cuerpo, lleno de gusanos, permanecí en ese infierno hasta que la luz de esos mismos estudios me hizo ver la verdad del error cometido y la esperanza de la redención en el arrepentimiento. Las influencias nefastas de las tentaciones que me vencieran, varias veces, con sus falsas ilusiones en mi superioridad eran como sombras que ahora se ufanaban, burlándose de mí a cada instante, sin que yo pudiese hacer nada por ahuyentarlas… Y ese espectáculo grotesco, me torturaba aún más con la vergüenza de no poder ocultar mi turbación ni mi necia vanidad vencida, porque en este mundo no se puede ocultar nada… Todo, sea bueno o sea malo, está presente a la vista de todos los que la Divina Justicia pone a nuestra vera para juzgar nuestros actos…

Y ese tormento moral sólo fue cediendo a medida que me daba cuenta de mi error y comprendía mi torpeza… Porque debo confesar, ahora humildemente, que fui torpe al ufanarme con una pretendida sabiduría que era un simple y vano barniz de modesta erudición… Al comprenderlo y aceptarlo así en el fondo de mi espíritu, mi arrepentimiento me ha ido liberando… He vagado errante, y mis ruegos al Altísimo han recibido la respuesta de verme, otra vez, auxiliado por mi ángel protector, al cual había olvidado, también, en mi ciega soberbia terrenal de creerme suficientemente sabio… 5Ahora sé qué poco sé, como dijeron los filósofos griegos, porque he vuelto a recordar lo que olvidé por orgullo. Que toda la ciencia del Cosmos no nos sirve de nada si no aprendemos a abrirle las puertas al Alma para que en Ella penetre la Luz Divina. Y esa LUZ sólo penetra en nosotros cuando somos sinceros, humildes y amorosos…

Recordadlo bien, hermanos míos… Y no os dejéis turbar por las falaces ideas de una superioridad fantasmagórica en base a ninguna clase de estudios, porque la verdadera superioridad espiritual es la más humilde, como nos lo enseñó Cristo… y cuánto más sabio es el sabio, más humilde y amoroso debe ser…

Ahora comprenderéis por qué había querido venir hacia vosotros. Para pediros perdón y para rogaros que me ayudéis con vuestras oraciones a emprender el camino correcto que ya mi Ángel Protector me está mostrando, hacia el horizonte venturoso de un momento de descanso que sólo nuestro Divino. Hacedor sabe cuánto podrá durar…

Ésta fue la esencia de la lección que nos dio, esa noche, el doctor Rodríguez, y que recibimos en un aparte privado, el Hermano Don Fermín, el Hermano Arriaga y yo. Vemos, en ella, cómo debe procederse cuando se sigue esta clase de estudios que muchas veces, pueden ser interpretados equívocamente por las mismas razones expresadas por ese espíritu, razones que se va a ampliar cuando tratemos de la Ley del Karma.

El que fue Enterrado Vivo

A fines de la década de los años cuarenta, falleció en Lima un caballero con cuya familia me unieron lazos de muy buena amistad. Y por tal motivo guardaré reserva sobre el nombre y apellido, concretándome a relatar el hecho que llegó a mi conocimiento después de algún tiempo gracias a la misma amistad íntima que me unió a uno de sus hijos.

El señor en cuestión —al que llamaremos Don Manuel— era un distinguido ingeniero de esta capital. Persona muy estimada por sus dotes de hombría de bien, alto prestigio profesional, personalidad brillante y de esmerada cultura, vivió rodeado del aprecio de cuantos le conocieron, y su muerte causó hondo pesar a muchos, pues sabíamos que fueron numerosas las personas a quienes ayudara, con bondad y discreción, ya que nunca hizo alarde de sus buenas obras, muchas de las cuales quedaron en el más profundo silencio, y otras, vinieron a saberse tan sólo con su muerte y por propia declaración de los beneficiados.

Su deceso tuvo lugar intempestivamente, a causa de un violento paro cardíaco. Y recuerdo, con toda claridad, la serena expresión de su rostro y el aspecto de sueño tranquilo que aparentaba su cadáver en la capilla ardiente. Fue sepultado, provisionalmente, en un nicho del Cementerio Presbítero Maestro, porque la familia había comenzado a construir un severo y lujoso mausoleo; pero faltaba mucho para terminarlo y la muerte de Don Manuel, que era el constructor, retrasó un tiempo los trabajos.

Dos años más tarde, ya listo el recinto para los despojos familiares, la viuda y los hijos tramitaron el traslado de los restos al mausoleo. Llevaron un nuevo ataúd de los más costosos de esa época, deseando rodear al cuerpo del padre con el mayor lujo, en consonancia a la vida y posición que tuvo, y como el primer entierro había sido provisorio, querían que reposara dentro del mayor boato, en concordancia a la tumba que habían levantado.

Y al abrir el viejo cofre, para trasladar el cuerpo, lo que vieron dejó paralizados por el horror a los presentes; El cadáver de Don Manuel estaba volteado boca abajo, contorsionado como si hubiese tratado de levantar la tapa, con las manos crispadas y una de ellas en la cara y con huellas inequívocas de haber sido destrozada a mordiscones… pues un dedo aún permanecía entre sus dientes…

La terrible escena sólo fue presenciada por el grupo más íntimo y familiar, y, naturalmente, por los operarlos del cementerio encargados del traslado. Pero, no obstante el estricto secreto que los deudos trataron de lograr, este caso fue filtrándose a través del muro de silencio de la familia. Y ya lo dije: mi amigo, el hijo menor, vino a mí un día a consultarme. Tras una larga conversación acerca de los temas esotéricos, de los que él conocía algunas cosas, llegó al fin a decidirse. Me dijo que había estado enfermo, hablando moralmente, por lo sucedido. Que era claro que su padre fue enterrado vivo.

—¡Ha sido terrible!… ¡Pero los médicos, los dos que lo atendieron en el ataque, habían certificado su muerte… Cómo pudo haber pasado esto!…

—En verdad, es horrible… pero no es un caso único. Sé de muchos que han tenido lugar, a veces, por catalepsia… Por eso no he permitido nunca, al tratarse de mis seres queridos, que cerraran el ataúd sin haberme convencido, personalmente de la verdad de su muerte…

—¡Cómo!…

—Cortando una vena de las manos… En los catalépticos, todas las funciones vitales parecen detenidas. El examen clínico no encuentra ningún indicio de vida, y ello ha engañado a miles de personas desde los tiempos bíblicos. Pero la sangre no se coagula, y aunque no aparezca la actividad cardíaca ni se note respiración alguna, engañando así al médico, si cortamos una vena fluye sangre… Algunos, conocedores de esto, trataron de convencerse cortando una de las grandes venas del cuello. Esto es un error muy grande, pues en caso de ser catalepsia, esa herida es mortal. En cambio, una de las venas de la mano, si sangra, puede ser taponada inmediatamente sin mayor riesgo para la persona.

El resultado de la conversación con mi amigo fue que yo me interesara en investigar lo sucedido a su padre. Naturalmente, no le revelé mi intención ni la existencia del Pacto. Pero al haberme confiado el secreto familiar me consideré autorizado para averiguar lo que sucediera con Don Manuel. Una vez más, mis Hermanos invisibles me ayudaron, y al cabo de algunos intentos pude obtener comunicarme con su espíritu. Debo declarar que esa comunicación fue estrictamente en secreto, en un aparte entre el Hermano Juan, Don Manuel y yo.

Habían pasado ya dos años de su muerte, y estaba tranquilo. Hasta pude afirmar que se mostró feliz y gozando ya de un tipo de mundo lleno de esplendor y de belleza.

—Sabía —me dijo, después de identificarse a través de la médium— que me buscabas para conocer en verdad en torno a mi triste fin. Y he querido complacerte para que ello sirva, también a manera de lección para muchos, porque llegará el día en que esto, que tú hoy deseas guardar en íntima reserva, será divulgado por ti mismo en lecciones que, amorosamente darás a otros, procurando iluminar esas almas sobre la inexorable Justicia de Dios… Porque mi horrible muerte fue el justo pago de una vieja deuda… Es verdad que fui sepultado vivo… ¡Qué terribles fueron esos momentos!… El ataque paralizante que sufrí me sumió unos instantes en la inconsciencia. Pero al recuperar la conciencia, me encontré metido en el ataúd, sin poder hacer ningún movimiento ni realizar la menor señal de que me encontraba vivo. Una paralización total de todo mi cuerpo y de todo mi ser me hacía pensar que estaba muerto. Pero pensaba y oía lo que pasaba en torno mío, sin poder hacer nada para que se dieran cuenta de mi estado. Comprendí que me creían difunto y empecé a sufrir la tortura de sentir los preparativos de mi entierro. Mi desesperación iba en aumento al darme cuenta que se acercaba el momento en que cerrarían la caja y me llevarían al cementerio. Sentía los murmullos de todos en la capilla ardiente y fue espantoso cuando mi esposa y mis hijos me acariciaron la cara y las manos como señal de despedida, sin que yo pudiera hacer nada, a pesar de sentirlo y oírlo todo… Y ese espanto fue indescriptible para mí al sentir que soldaban y cerraban el ataúd…

Después me cargaron; partió el cortejo y mi tormento fue creciendo al darme cuenta que me iba acercando al cementerio… Pero la desesperación de mi alma, y toda la fuerza de mi pensamiento se estrellaban en esa horrible parálisis que invalidaba mi cuerpo y dominaba por entero todos los sentidos, a pesar de que oía y sentía el movimiento del cajón sin poderme valer para nada…

Y lo más horrendo fue el sentir que introducían el cajón en el nicho y el sordo rumor del albañil cubriendo con cemento la sepultura… Aún tiemblo al recordarlo, y si lo hago es, también para que otros sepan cómo es la Justicia de Dios… ¡Oh! ¡Qué horrible fue todo eso!… ¡Qué espantoso tormento!… Cuando supuse que ya todos se habían ido, y el silencio horripilante de la tumba me rodeaba, comencé a sentir como un hormigueo en todo el cuerpo y noté que ya podía moverme… Hice un esfuerzo y pude mover los brazos y las piernas… abrí los ojos… pero el silencio y la obscuridad del ataúd cerrado me envolvían…

Una explosión de locura me invadió… Golpeaba la tapa de la caja con furor, gritando ahora con toda la fuerza contenida de mis pulmones. Y jadeante, desesperado, traté de forzar la tapa, rompiendo la luna… Todo en vano… ¡estaba sepultado vivo!… y mis furiosos esfuerzos fueron debilitándose poco a poco, a medida que el aire de la caja se enrarecía… ¡No sé lo que hice en los últimos instantes!… La angustia y la desesperación fueron cediendo a medida que me ahogaba por la falta de aire… hasta que un entumecimiento general se apoderó de mí… y caí como en un sueño…

No sé cuánto duró ese sueño… Pero al despertarme, gradualmente, me di cuenta que brotaba de mi cuerpo y estaba saliendo a través de los muros del cementerio… Una gran confusión me embargaba, mientras flotaba en el espacio y no podía comprenderlo, todavía… junto a mí se hallaba otro ser, desconocido, que me miraba con aire bondadoso y me tendió una mano, pidiéndome que lo siguiera. Estaba yo tan confundido que me sentí indeciso y al mirar hacia abajo mi confusión fue mayor al ver mi cuerpo crispado en el ataúd… Pero ese hermoso ser que estaba conmigo me dijo: «Déjalo ya; porque ya no eres de ese mundo»… Y me sentí como si volara, atraído por la bondadosa expresión de mí acompañante, con el cual llegamos de pronto a un paraje desconocido, lleno de luz y de armonía en el ambiente…

No quiero cansarte con más declaraciones…

—No, Don Manuel; —le interrumpí— al contrario. Le ruego que me explique por qué sufrió Ud. una muerte tan horrenda, si había sido tan bueno…

—Ya te dije que fue la Justicia de Dios… Había avanzado bastante en mi evolución personal; había logrado vencer muchas pruebas en otras vidas anteriores, y eso se reflejaba en mi conciencia de ahora. Pero había cometido un gran delito en mi precedente existencia: Era, entonces, un acaudalado caballero en uno de los muchos estados en que estuvo dividida la antigua Alemania. No era malo, porque en mi larga peregrinación por la Vida, como espíritu, había sufrido mucho y aprendido mucho, también. Sin embargo, la debilidad humana, que siempre nos expone a caer en las pruebas de esa vida material, me hizo pecar por celos contra la que, en esa existencia, era mi esposa y que me había traicionado. Me cegué. Y mi venganza me llevó al extremo de matarla, emparedándola viva… ¡Qué torpes somos cuando perdemos el control de la conciencia!… ¡Cuánto nos dejamos arrastrar por las pasiones de este mundo en que ahora vives!… El falso concepto de un honor ofendido, y la frágil idea de un amor traicionado, que han llevado a tantos a su perdición, me hicieron caer en el delito y cometí ese horrendo crimen. La justicia de los hombres me hizo pagar en el patíbulo esa cruel infamia… Y la justicia de Dios, presentándome a cada instante a mi víctima enterrada viva, en un largo purgatorio, me obligaron a pagar la deuda, aceptando pasar por otra muerte similar…

—Dice Ud., Don Manuel que aceptó pasar por esa muerte. ¿Debo entender que Ud. sabía, entonces, cómo iba a morir?

—En el mundo de los espíritus, conocemos todo nuestro pasado. Y así vemos los errores cometidos y cómo poder evitarlos y pagar las deudas contraídas. Con la ayuda de nuestros espíritus protectores vamos comprendiendo lo que nos falta por aprender y lo que debemos hacer para ir mejorando y subiendo en los niveles de la Vida. Y cuando tenemos fallas que requieran enmendarse para adelantar, aprendemos cómo proceder y aceptamos pagar las deudas con el precio justo que en este mundo nos indican… Pero el encarnar en la materia, olvidamos todo porque la materia pasa a través de un nuevo cerebro que no existió en veces anteriores, y por lo tanto no puede tener conocimiento de lo pasado.

—Y ahora ¿cómo se encuentra?

—Así como en tu mundo nos sentimos liberados al pagar una deuda y dejar atrás las preocupaciones que nos ocasionaba, acá es lo mismo, pero en escala superior. Ahora he vuelto a recobrar la calma al saber que mi sufrimiento y mi arrepentimiento hicieron desaparecer la falta, pues Dios, en Su Bondad Infinita y en Su Supremo Amor, nos va dando los medios para continuar subiendo en esa escala de valores de la Vida, que es el Camino de Su Reino…

Huelga todo comentario adicional a la profunda lección que este caso nos enseña. El espíritu de aquel señor fue tan explícito, y la experiencia vivida por él y descrita con tal claridad y lujo de detalles, me liberan de dar mayores explicaciones. Más adelante, sin embargo, podremos encontrar nuevos ejemplos que nos ilustren sobre la forma como se cumple, inexorablemente, la Justicia Divina.

El interesante caso de Ricardito

Ricardito fue un niño que vivió hasta una edad de treinta y tantos años, y que habiendo nacido víctima de la anomalía congénita conocida en medicina por «mongolismo», fue tratado siempre como niño. Debo explicar que el «mongolismo» es un tipo de idiocia diferente al cretinismo y al mixedema, otras formas de idiotez, y que presenta características definidas y permanentes, desde el nacimiento, que dan lugar al nombre que así le da la ciencia médica. Porque el «mongólico» es un ser que de nacimiento pertenece a un grupo marcado por iguales síntomas y rasgos comunes a todos, sin que influya para nada la herencia ni la raza de los padres, y esa denominación proviene de los rasgos, iguales en todos los casos, que dan un aspecto oriental en cierta forma a quienes nacieron víctimas de tal anomalía. Tienen los ojos ligeramente rasgados, la cara un poco ancha y la nariz algo achatada, sin que en ellos influya la herencia. Son de pequeña estatura, pues apenas logran alcanzar un tamaño igual al de un niño de diez a doce años; la boca un poco entreabierta y de labios gruesos, y las piernas y brazos cortos, con manitas regordetas. Su escaso desarrollo cerebral les impide una forma de vida normal, y presentan dificultad en la dicción, llegando en algunos a no poder expresarse, emitiendo sólo sonidos ininteligibles en los casos de mayor gravedad. Tal retraso mental obliga a sus familiares a cuidarlos y tratarlos domo niños durante toda su existencia, que por lo general no llega a ser larga, ya que este tipo de seres padece, por igual, de una marcada debilidad congénita de diferentes órganos, lo que impide su normal desarrollo y una prolongada vida.

Esta descripción de tipo académico, nos puede dar clara idea de cómo era Ricardito. Había nacido en el seno de una familia a la que me unió, siempre, la más íntima relación y el más profundo y sincero cariño, perdurando hasta hoy los tiernos lazos de afecto que nos ligaron en esta encarnación. Una familia en que todo el grupo íntimo estuvo adornado por las más hermosas virtudes, con los más bellos dones de una elevada condición moral y espiritual. Y la posición social y cultural de ese grupo familiar, permitieron que Ricardito disfrutara de una vida rodeada de cariño, pues todos, conscientes de su triste estado, lo cuidamos y lo amamos hasta él fin…

Y esto es lo importante. Pues lo que nos interesa presentar no es la vida —más o menos igual a la de todos los «mongólicos»— de ese hombre niño, sino su muerte y lo que a través de ella pude conocer.

Cumpliendo el ciclo anotado por la ciencia médica para la generalidad de este tipo de seres, que la mayoría mueren de poca edad, el Destino y el amoroso esmero que sus familiares le prodigaran, permitió que Ricardito llegase hasta más o menos los treinta y cuatro años. Y una grave complicación hepático pulmonar y cardiovascular —también común en tales seres— lo colocó al borde de la muerte. Sus familiares luchaban con todos los medios disponibles para salvarle la vida. Fueron días largos y penosos, en que el enfermo recibía todos los recursos de la medicina de ese entonces, y yo me daba cuenta, en silencio, que ya su fin estaba próximo. El hombre-niño, rodeado por médicos, amigos y enfermeras, se iba apagando a ojos vistas. Pero sus familiares insistían; empeñados en el imposible de prolongar esa dolorosa lucha que, yo, amigo también del médico de cabecera, sabía ya que no podría triunfar…

Y una tarde, en el cuarto de la clínica en donde estaba, Ricardito nos dio una gran sorpresa: la fiebre era muy alta y de pronto, cuando pretendían inyectarle nuevas drogas con el afán de mantenerlo vivo, abrió los ojos y se incorporó a medias en el lecho. La característica expresión que siempre hubo en ese rostro enfermo, se transformó un instante y sus ojos brillaron con un fuego que nunca habían tenido. Y de esos labios que siempre modularan frases incompletas, brotó un grito de clara protesta que todos pudimos entender perfectamente: «¡Basta! ¡Basta!… ¡Déjenme salir!…».

Y volvió a caer en el sopor en que se hallaba. Yo comprendí muy bien esa extraña reacción. Y haciendo un esfuerzo para poder explicar a los familiares —que no sabían nada de estas cosas— lo que ese espíritu deseaba, conseguí, auxiliado por el médico, que no continuaran martirizando inútilmente esa carne…

Horas más tarde, esa misma noche, Ricardito dejaba de existir, y los rasgos mongoloides que marcaran su rostro tantos años, se fueron suavizando, como si una mano piadosa hubiera borrado en el muerto los sellos de la terrible enfermedad…

Pasó el tiempo. No me había olvidado de él, y cuando lo consideré oportuno, le pedí al Hermano Juan que me ayudara a evocarlo si era posible, y si Dios lo permitía. Y varias noches más tarde, me avisaron que un espíritu nuevo deseaba hablar conmigo a solas. Al presentarse lo hizo con una voz juvenil y clara, imposible de reconocer.

—Pepe, soy yo —me dijo—; soy Ricardito, como ustedes me llamaban… y te agradezco tu cariño y tu recuerdo… No olvido los esfuerzos que hiciste en la clínica porque no siguieran torturando mi cuerpo con las inútiles medicinas… ¡Gracias, Dios mío, por haberme escuchado!… ¡Al fin pude salir de ese torpe cuerpo!… ¡De esa cárcel de carne que me aprisionó tanto tiempo!… ¡Qué terrible pena tuve que pasar!… ¡Al fin estoy libre!… ¡Libre, gracias Señor, Dios mío, por haberme perdonado…!

Comprendí que el espíritu estaba, aún, turbado. Traté de calmarlo y le pedí que me disculpara por haberlo importunado.

—Nada de eso —me repuso—; todo lo contrario. ¡Te agradezco, Pepe, lo que hiciste por mí, tus cariños de ese entonces, tus oraciones por mí después que me liberé de esa cárcel de carne torpe…! Ahora comprendo todo… ¡Señor mío y Dios mío!… ¡Gracias!… Debes saber, Pepe, que tuve que pagar los errores de otra vida… ¡Oh! ¡Qué duro ha sido!…

—¿Puedes explicarme a qué te refieres?

—Sí… El estado en que tuve que vivir cuando me llamaban Ricardito, fue por culpa de los errores que cometí en mi vida anterior… Así me lo dijeron cuando regresé para acá… Yo no lo sabía…

—¿Quién o quiénes te lo dijeron?

—Otros espíritus. Unos seres muy hermosos y muy buenos, que me ayudaron a comprender mi nuevo estado cuando regresé a este mundo… después que me mataran en la otra vida…

—¿Dices que te mataron en esa otra encarnación?

—Sí…

—Y ¿por qué?

—Yo era, entonces, un joven… un joven como soy ahora ¿sabes?… Vivía en Italia, era siciliano, y tenía una vida muy alegre y muchos amigos, alegres como yo. Me divertía con las muchachas y me importaba poco que me llamaran libertino. Gozaba con ellas y con mis amigos, y no me preocupaba de lo que fuera a pasar después… Así tuve muchas amantes, muchas aventuras… mi sangre me pedía gozar plenamente del amor y del sexo… ¡Y eran tan hermosas y tan ardientes las mujeres de esa tierra!… Los míos, una buena familia de granjeros, me reprochaban mi conducta. Me decían que era un sinvergüenza y un alocado, que iba a terminar mal… Pero la sangre me ardía en las venas, y seguía gozando con las mozas lindas, sin fijarme, sin importarme si eran solteras, casadas o viudas… ¡El sexo me dominaba!… y fue mi perdición…

(Aquí el espíritu guardó silencio).

—Y ¿qué te pasó?… ¿Por qué dices que fue tu perdición?

—Porque entre mis amigas estuve viviendo clandestinamente con una casada, muy ardiente… Nos encontrábamos todos los días, cuando el marido se iba a trabajar… Pero un día nos sorprendió… Luchamos y me mató en la misma cama en donde había estado con ella…

(El espíritu tornó a callar).

—¿Y después? —le pregunté.

—¡Después… después sufrí mucho!… ¡Tardé bastante en comprender que había muerto. Estaba errando en un mar de confusiones, y me sentía atraído constantemente por mi cuerpo… Eso era horrible. No entendía por qué estaba separado de mi cuerpo, y me repugnaba al ver que los gusanos lo roían… que se iba deshaciendo!… Así estuve mucho tiempo, en que sólo me consolaba un poco ver a mi madre y mis hermanos cuando iban a rezar por mí al cementerio… Sus rezos me hacían bien, y yo también comencé a rezar… Pero seguía errante por espacios infinitos y rodeado a veces por sombras que pasaban errantes como yo… Pero cada vez que rezaban por mí, sentía alivio y le pedía a Dios que me ayudara… Hasta que vi venir seres luminosos, y uno de ellos me habló con dulzura, me dijo que Dios me había escuchado y que lo había mandado para instruirme… Me habló de muchas cosas que yo no sabía, o que no recordaba… Y me fue entrando la calma… hasta que ese espíritu me explicó que tendría que volver a la Tierra para expiar mis errores… Me hizo ver como un panorama de todas mis vidas anteriores, y comencé a recordar y comprender… Y ayudado por ese espíritu, que era mi protector, comprendí la verdad de mis faltas, mi egoísmo y mi lujuria desenfrenada… y vi cuánto daño había hecho a tantas mujeres y a varios hombres…

(Ricardito volvió a callar).

—¿Qué te hizo reencarnar?

—Una fuerza muy grande me empujaba… Y mi ángel protector me fue mostrando la vida que debía comenzar… Iba a nacer en una familia muy buena y que me rodearía de cariño y de cuidados; pero me espanté al ver la clase de cuerpo que tendría… Sin embargo, esa fuerza aumentaba… ¡aumentaba y me empujaba!… El buen espíritu que me asistía me explicó, varias veces, que tendría que aceptarlo, porque era el modelo de sanción para el tipo de errores que yo había cometido… La fuerza invisible me impulsaba cada vez más… Y la visión, fugaz, de otras condiciones más hermosas y felices que me esperarían si vencía esa prueba y pasaba, con resignación, por ese castigo, me hicieron volver, aceptando el horrible cuerpo entorpecido que ustedes conocieron y cuidaron…

—Y ahora ¿estás ya mejor?

—Sí; la confusión primera que me embargó al salir de esa prisión de carne, fue pasando. Vi, otra vez, junto a mí, a mi buen ángel protector. Me esperaba al final de un largo espacio obscuro que me separaba, ahora, de mi cuerpo… Y me guió hacia lugares tranquilos en que seres buenos se sonreían al vernos y nos saludaban amablemente… La turbación de los primeros momentos, después que desperté y me separé del cuerpo, fue cambiando poco a poco, y ahora estoy tranquilo porque Dios me ha enviado ese buen amigo protector… ¡Gracias, Dios mío!… Ahora mi protector me va a llevar a un lugar en donde veré muchas cosas bellas y comprenderé muchas verdades que antes no conocía. Debo aprender más sobre la Vida… Mi protector me está enseñando y estoy contento porque estoy tranquilo y su buena compañía me llena de fuerza y de alegría…

—¿Volverás a reencarnar?

—No lo sé. Mi protector me dice que tengo que aprender muchas cosas y descansar un tiempo, visitando otros lugares, hasta estar en condiciones de aceptar una nueva experiencia… Creo que se refiere a otra nueva vida; pero no sé cómo ni cuándo… Tengo que esperar…

La entrevista llegaba a su fin. El espíritu de Ricardito se despidió. Me dijo que su protector lo esperaba. Me pidió saludar a los que fueron sus familiares y agradecerles todo el amor que le dieran. Y que, si podía hacerles comprender todo esto, supieran que su recuerdo no se perdería, pues ahora sabía que todo lo que hacemos en la Tierra se graba, para siempre, en la memoria del espíritu…

En esa época, era imposible que sus familiares terrenos comprendieran estos grandes secretos de la Vida y de la Muerte. Eran buenos, virtuosos y cultos; pero con esa cultura general a base de ideas religiosas de tipo infantil, como la generalidad de nuestras familias cuya educación fue desarrollada, siempre, dentro de moldes arcaicos y obsoletos, que primaron y priman, aún, entre las más refinadas y honorables personas de lo que se llama la «sociedad», en los conceptos normativos de esta civilización. Sabían de mis estudios y conocimientos en este terreno; pero se abstenían de seguirlos. Hoy, después de tantos años, los que todavía viven, tal vez puedan comprender la verdad que encierran estas profundas lecciones, cuando lean estas líneas. Sólo entonces podrán apreciar el hondo significado que tuvo ese saludo, venido del «más allá», con el amoroso recuerdo y gratitud de quien conocieran con el nombre de Ricardito…

El Inválido que Murió Quemado

Entre los varios lugares que visitáramos, semanal mente, en esa época, estaba, también, el Asilo de Ancianos de la Avenida Brasil. Y allí había hecho amistad con un señor al que llamaremos Don Esteban. Era un hombre de unos sesenta años, bien parecido y de agradable conversación, que denotaba inteligencia y claro criterio. Se encontraba asilado en forma provisional, porque tenía familia: esposa y tres hijos. Pero debido a un lamentable accidente de automóvil, en que sufriera un golpe en la columna vertebral, quedó con las piernas paralizadas. Esto le impidió continuar su trabajo independiente como comerciante comisionista, y su señora se vio en la necesidad de atender al sostenimiento de la familia y el estudio de los hijos.

Había conseguido, por amistad con las monjitas, que lo recibieran hasta que la situación apremiante del grupo fuera superada y los niños, ya hombres, hubieran podido educarse. Y Don Esteban estaba contento de que su esposa pudo salir adelante, poco a poco, y los tres muchachos lograran recibir la instrucción que, ya en esos días, les permitían trabajar satisfactoriamente. Y su alegría de entonces estaba cifrada en la confianza de que el grupo familiar iba a reunirse nuevamente, porque su hijo mayor, le había asegurado que dentro de poco lo sacarían del asilo, para trasladarse, todos, al Norte en donde el mozo consiguió un buen contrato de trabajo.

Así las cosas, el último domingo que tuve oportunidad de verlo y conversar con él, me avisó que dos días más tarde vendrían por él para viajar a Chiclayo. Y cuando se despidió de mí estaba radiante de alegría con las perspectivas de volver a reunirse con los suyos…

Cuál no sería mi impresión al leer, días después, en el diario la noticia de un terrible y trágico accidente ocurrido en la Carretera Panamericana Norte, en el que resultaran heridos su esposa y dos hijos, habiendo fallecido él en forma horripilante. No cabía duda, pues los nombres y señas de todos eran las de ellos, y el viaje era el mismo que Don Esteban me avisara con tanto entusiasmo.

Los hechos fueron como sigue: Viajaban en un colectivo, él, la señora y los dos hijos menores, ya que el mayor los esperaba trabajando en Chiclayo. Era de noche y de pronto el chofer del auto se encontró con un camión estacionado mal en la pista. Apenas tuvo tiempo de desviar el timón para no chocar de frente. Pero no pudo evitar el choque de costado y el fuerte impacto hizo que se volcara la máquina, saliendo despedidos los pasajeros, menos Don Esteban que quedó aprisionado en el auto. Para mayor desgracia, el motor comenzó a incendiarse, y mientras los dos jóvenes y la señora, que sólo sufrieran heridas de poca importancia, trataban de extraer al lisiado, impedido de moverse, y el chofer procuraba abrir la maletera para sacar el extinguidor, las llamas se comunicaron al tanque de gasolina que explotó…

Todos fueron lanzados lejos y sólo atinaron a apagarse las llamas que empezaban a quemar sus ropas, revolcándose en el suelo. Y con ojos de espanto, vieron cómo el padre se retorcía en medio de la horrible hoguera que iba destruyendo el auto, hasta quedar convertido en una masa informe, calcinada, entre los restos candentes de la máquina…

Pasado un tiempo, en que pensé mucho sobre ese trágico final, y cuál sería la razón karmática del mismo, pude conseguir comunicarme con su espíritu, en una de las sesiones de nuestro grupo, un mes después del accidente. No estaba turbado. Acudió amablemente a nuestra invocación y dijo que nos agradecía el haberlo recordado.

—Y les ruego que recen por mí, para que el Señor y la Virgen me permitan despojarme de los pecados anteriores…

—¿Está Ud. tranquilo, ya?… ¿O le causa molestia recordar lo que pasó?

—Ya no… Al principio estuve presa de una terrible angustia, porque sentía como si el fuego me persiguiera… Pero las llamas se fueron alejando, poco a poco, y me sentí reconfortado al ver seres que pasaban sonrientes a mi lado, y que me iba acercando a un horizonte de luz y de melodiosas armonías…

—Dice Ud. que las llamas lo perseguían. ¿Cómo podemos entenderlo, si el fuego material no puede afectar al espíritu?

—No era un fuego material… Era como la proyección de un fuego del que yo iba saliendo, saliendo… que sabía que me había quemado, pero que ahora era causa de una extraña sensación, una impresión profunda en mi alma, de que ese fuego había consumido algo que pesaba hondamente sobre mí:… Después, alejándome de ese sitio, vi cómo un raro resplandor que me envolvía, y una voz desconocida que me llamaba… esa voz venía del fondo, en ese resplandor como de aurora. Y vi de pronto, junto a mí, al que conozco ahora: a mi Ángel Guardián… Me tomó de la mano y me condujo a un sitio en que, de pronto, comencé a ver toda mi historia pasada… No sólo la veía, sino la sentía y la vivía de nuevo… Y comprendí, entonces, la enorme importancia que ese fuego, que esas llamaradas que me quemaron, había tenido para mí…

Como el espíritu hiciera una pausa, guardando silencio, le pregunté:

—¿Podríamos conocer a qué se está refiriendo Ud.?… Pero no queremos intervenir, indiscretamente en lo que Ud. pudiera guardar en la intimidad de su vida…