V

El lenguaje de las formas y los colores

El sonido musical penetra directamente en el espíritu. Inmediatamente encuentra en él una resonancia porque el hombre lleva la música en sí mismo (Goethe).

Todo el mundo sabe que los colores amarillo, naranja y rojo despiertan las ideas de alegría y riqueza (Delacroix)[22].

Estas dos citas muestran el profundo parentesco que existe entre las artes, en especial entre la música y la pintura. En este sorprendente parentesco se basa seguramente la idea de Goethe de que la pintura tiene que encontrar su bajo continuo. Esta profética frase es un presentimiento de la situación en la que se encuentra la pintura en la actualidad. A partir de esta situación y por sus propios medios, la pintura evolucionará hacia el arte en sentido abstracto y alcanzará la composición puramente pictórica. Los medios que para ello dispone son el color y la forma.

La forma puede existir independientemente como representación del objeto o como delimitación puramente abstracta de un espacio o una superficie. No así el color, que no puede extenderse ilimitadamente. El rojo infinito sólo puede concebirse intelectualmente. Al oír la palabra rojo no hay límites en nuestra imaginación. Si fuera necesario habría que hacer un esfuerzo para imaginarlos. El rojo no visto sino concebido de modo abstracto, nos da una idea, precisa e imprecisa a la vez, con un tono puramente interior y físico[23]. Es imprecisa porque carece de un determinado matiz del tono rojo. Pero al mismo tiempo es precisa, ya que su sonido interno está desnudo, sin tendencias adicionales hacia el calor, el frío, etc., que lo delimiten. Este sonido interno equivale al sonido de una trompeta o de un instrumento imaginado, en ausencia de los detalles concretos.

El sonido se imagina en abstracto, sin las diferencias que en él se producirían al sonar o al aire libre, o en un espacio cerrado, solo o con otros instrumentos, o producido por un postillón, un cazador, un soldado o un virtuoso.

Cuando este rojo se reproduzca en forma material (en una pintura), por una parte tendrá un tono determinado, elegido entre la serie infinita de éstos, es decir, estará caracterizado subjetivamente; en segundo lugar, deberá limitarse su superficie, y separarse de los otros colores que inevitablemente le acompañan y modifican (por delimitación y proximidad) la característica subjetiva, obteniéndose de este modo una consonancia objetiva.

La relación inevitable entre color y forma nos lleva a la observación de los efectos que tiene esta última sobre el color. La forma, aun cuando sea completamente abstracta y se reduzca a una forma geométrica, posee en sí misma su sonido interno, es un ente espiritual con propiedades identificables a ella. Un triángulo (sin que importe que sea agudo, llano o isósceles) es uno de esos entes con su propio aroma espiritual. Al relacionarse con otras formas, este aroma cambia y adquiere matices consonantes, pero, en el fondo, permanece invariable, así como el olor de la rosa nunca podrá confundirse con el de la violeta.

Igual sucede con el círculo, el cuadrado y las demás formas[24]. Es decir, como en el caso del color, hay una substancia subjetiva en una envoltura objetiva.

La relación entre forma y color se evidencia así claramente.

Un triángulo amarillo, un círculo azul, un cuadrado verde, otro triángulo verde, un círculo amarillo, un cuadrado azul, etc., son entes totalmente diferentes y que actúan de modo completamente distinto.

Determinados colores son realzados por determinadas formas y mitigados por otras. En cualquier caso, los colores agudos poseerán una mayor resonancia cualitativa en formas agudas (por ejemplo, el amarillo en un triángulo). Los colores que tienden a la profundidad, son resaltados por las formas redondas (por ejemplo, el azul por un círculo). Está claro que la disonancia entre forma y color no es necesariamente disarmónica sino que, por el contrario, abre una nueva posibilidad de armonía.

El número de colores y formas es infinito, así como las combinaciones y los efectos.

El material es inagotable.

La forma, en sentido estricto, no es más que la delimitación de una superficie por otra. Ésta es una definición superficial, pero todo lo superficial encierra necesariamente un elemento interno más o menos manifiesto. Toda forma tiene pues un contenido interno[25], del cual es expresión. Ésta es su caracterización interna. Volviendo al ejemplo del piano expuesto más arriba, sustituyamos forma por color; el artista es la mano que por medio de una u otra tecla (forma) hace vibrar adecuadamente el alma humana. La armonía formal tiene su única base en el principio del contacto adecuado con el alma humana, antes definido como principio de la necesidad interior.

Los dos agentes citados de la forma, constituyen al mismo tiempo sus dos metas. La delimitación externa es por sí sola adecuada cuando pone de manifiesto el contenido interno de la forma de la manera más expresiva[26]. La delimitación externa, que en este caso sirve de único medio a la forma, puede ser muy diversa.

Sin embargo, la diversidad que ofrece la forma nunca superará dos límites externos, es decir, o bien:

1.º La forma tiene por objetivo recortar sobre un plano, por medio de su delimitación, un objeto material, es decir, trazar su dibujo sobre el plano, o bien

2.º La forma permanece abstracta, es decir, no define un objeto real sino que es una entidad totalmente abstracta. Estos entes puramente abstractos, y que como tales poseen su vida, su influencia y su fuerza propias, son el cuadrado, el círculo, el triángulo, el rombo, el trapecio y otras innumerables formas, que se hacen cada vez más complejas y pierden su denominación matemática. Todas ellas tienen carta de ciudadanía en el reino abstracto.

Entre estos extremos se halla el número infinito de formas, en las que existen ambos elementos y en las que predomina unas veces lo abstracto y otras lo concreto.

Estas formas son el tesoro del que el artista toma los elementos para sus creaciones.

Al artista no le bastan hoy las formas puramente abstractas, que resultan demasiado imprecisas. Limitarse a ellas exclusivamente implica renunciar a otras posibilidades, excluir lo puramente humano y empobrecer sus medios de expresión.

Por otra parte, en el arte no existe la forma totalmente concreta. Es imposible reproducir exactamente una forma material: quiéralo o no, el artista depende de sus ojos y de sus manos, que en este caso son más artistas que su alma, que no persigue más que un objetivo fotográfico. El artista consciente, sin embargo, no se contenta con registrar el objeto material sino que intenta darle una expresión, lo que antiguamente se llamaba idealizar, más tarde estilizar y mañana se llamará de cualquier otra manera[27].

En el arte la imposibilidad, y la inutilidad, de copiar el objeto sin un fin concreto, y el afán de arrancarle una expresión, constituyen los puntos de partida desde los que el artista se propone objetivos puramente artísticos (es decir pictóricos), alejándose del aspecto literario del objeto. Éste es el camino que conduce a la composición.

La composición puramente pictórica se plantea dos problemas concernientes a la forma:

1.º La composición general del cuadro.

2.º La creación de las diversas formas, que se interrelacionan en distintas combinaciones subordinadas a la composición general[28]. De este modo, en un cuadro podrá haber diversos objetos (reales o abstractos) subordinados a una forma general y modificados de manera que encajen en ella y la creen. En tal caso, las formas individuales conservan poca personalidad, ya que sirven primordialmente a la creación de la composición general y han de ser consideradas principalmente como elementos suyos. La forma individual se construye así y no de otro modo, no porque lo exija su propio sonido interno, con independencia de la composición general, sino porque está destinada a servir de material de construcción de esa composición.

La solución del primer problema, la composición general del cuadro, constituye en este caso el objetivo principal[29].

En el arte, el elemento abstracto, que hasta hoy se ocultaba tímidamente y era apenas visible tras los afanes puramente materialistas, pasa progresivamente a un primer plano. El desarrollo, y finalmente el predominio, del elemento abstracto es natural, porque cuanto más se renuncia a la forma orgánica, tanto más pasa a un primer plano ganando en resonancia la forma abstracta.

Pero como ya hemos dicho, el elemento orgánico permanente posee un sonido interno propio que puede ser idéntico al sonido interno del elemento abstracto dentro de la misma forma (combinación simple de los dos elementos) o puede ser de otra naturaleza distinta (combinación compleja y quizá necesariamente disarmónica). En todo caso, el elemento orgánico se hace oír dentro de la forma escogida, aunque haya sido relegado por completo. Por eso es importante la elección del objeto real. En el acorde espiritual de los dos elementos que constituyen la forma, el orgánico puede ser un apoyo del abstracto (por con– o di–sonancia), o por el contrario, puede representar un obstáculo. El objeto puede formar un sonido meramente casual, susceptible de ser sustituido por otro sin que se produzca un cambio esencial del sonido básico.

Una serie de figuras humanas, por ejemplo, forman una composición romboide. Analizándola intuitivamente nos preguntamos: ¿son absolutamente necesarias para la composición las figuras humanas o podrían cambiarse por otras formas orgánicas sin alterar el sonido básico interior de la composición?

En este segundo caso, nos hallamos ante una situación en la que el sonido del objeto no actúa como apoyo del elemento abstracto sino que le perjudica: el sonido indiferente del objeto apaga el del elemento abstracto. Efectivamente, ésa es la consecuencia no sólo lógica, sino también artística. Se trataría entonces de encontrar un objeto más acorde con el sonido interior abstracto (en consonancia o en disonancia), o simplemente adoptar una forma totalmente abstracta. Recordaremos de nuevo el ejemplo del piano, poniendo en lugar de los términos color y forma el término objeto. Todo objeto, sin excepción, ya sea creado por la naturaleza o por la mano del hombre, es un ente con vida propia que inevitablemente emite algún sentido. El ser humano está constantemente expuesto a estas irradiaciones psicológicas, cuyos efectos pueden permanecer en el subconsciente o pasar a la conciencia. El hombre puede evitarlos encerrándose en sí mismo. La naturaleza, es decir, la circunstancia exterior siempre cambiante del hombre, produce una vibración constante de las cuerdas del piano (alma) por medio de las teclas (objetos). Estos efectos, que a veces pueden parecernos caóticos, constan de tres elementos: el efecto cromático del objeto, el de su forma y el del objeto mismo, independientemente de la forma y el color. Si ahora ponemos en lugar de la naturaleza al artista dominando estos tres elementos, llegaremos a la conclusión de que también en este caso es determinante el factor de adecuación. La elección del elemento consonante en la armonía de las formas, por lo tanto, debe basarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana. Entonces la elección del objeto también se rige por el principio de la necesidad interior.

Cuanto menos oculto esté el elemento abstracto de la forma, más primitivo y puro sonará. Así, en una composición en la que el elemento físico no sea del todo imprescindible, puede omitirse éste total o parcialmente y sustituirse por formas puramente abstractas o por formas físicas completamente reducidas a lo abstracto. La intuición debe ser el único juez, guía y armonizador de toda integración de formas puramente abstractas. Cuanto más uso haga el artista de formas casi–abstractas o abstractas, más se familiariza con ellas, profundizando en su terreno. Lo mismo le ocurre al espectador quien, guiado por el artista, va adquiriendo conocimientos del lenguaje abstracto y acaba dominándolo.

Surge entonces la cuestión de si no sería preferible renunciar del todo a lo figurativo, desparramarlo a todos los vientos y desnudar por completo lo puramente abstracto.

Éste es el problema que se presenta naturalmente y al que la exposición de la consonancia de los dos elementos (el figurativo y el abstracto) nos facilita la respuesta. Así como toda palabra que se pronuncia (árbol, cielo, hombre) produce una vibración interior, todo objeto representado en imagen la provoca también. Renunciar a esta posibilidad de provocar vibraciones equivaldría a reducir el arsenal de los propios medios de expresión. Al menos ésta es hoy la situación. Pero además de esta respuesta actual, la cuestión planteada más arriba tiene otra: la que el arte dará siempre a todas las cuestiones que impliquen un deber. El arte, eternamente libre, ignora la obligación. El arte se opone a ella como el día a la noche. Respecto al segundo problema, el de la creación de las distintas formas destinadas a participar en la composición general, añadiremos que una forma determinada, en condiciones idénticas, suena siempre igual. Sucede, sin embargo, que las condiciones son siempre distintas, de lo cual se deducen dos conclusiones:

1.– El sonido ideal se modifica mediante su asociación con otras formas.

2.– El sonido ideal cambia, incluso bajo las mismas condiciones (en la medida en que esta fijación sea posible), cuando la forma en cuestión sufre un cambio de dirección[30].

De estas conclusiones se deduce otra: que no hay nada absoluto. La composición formal, a partir de este relativismo, dependerá, primero, de la modificación del orden de las formas; y en segundo lugar, de la modificación de cada una de las formas. Toda forma es tan sensible como una nubécula de humo: el más mínimo e imperceptible cambio en cualquiera de sus partes, la modifica esencialmente, hasta el extremo de que posiblemente sea más fácil conseguir el mismo sonido con diferentes formas que expresarlo repitiendo la misma; pues la repetición exacta es imposible. Mientras captemos la composición como una totalidad, la cuestión tiene una importancia más bien teórica. Pero cuando, por el uso de formas semiabstractas y abstractas (que no contengan una interpretación de lo figurativo), la gente adquiera una sensibilidad más fina y profunda, la cuestión tendrá cada vez mayor importancia práctica. Por una parte, aumentarán los problemas del arte, pero al mismo tiempo aumentará cualitativamente la riqueza formal de sus medios de expresión. La cuestión de la reproducción figurativa desaparecerá por sí sola, sustituida por otra mucho más artística: ¿hasta qué punto el sonido interno de una forma determinada está velado o descubierto? Este cambio de apreciación conducirá a su vez a un enriquecimiento aún mayor de los medios de expresión, ya que lo misterioso constituye un poderoso elemento artístico. La combinación de lo velado y lo descubierto será un nuevo posible leit–motiv en una composición de formas.

Sin esta evolución no sería posible la composición de formas. Quien no capte el sonido interno de la forma (de la concreta y, especialmente, de la abstracta), considerará siempre arbitrario este tipo de composición. En efecto, el movimiento aparentemente arbitrario de las formas sobre la superficie del cuadro podrá parecer un juego formal gratuito; pero también aquí rige el criterio y el principio que en todos los campos es lo único artístico y lo esencial: el principio de la necesidad interior.

Por ejemplo, si por razones artísticas deformamos un rostro o diferentes partes del cuerpo, nos enfrentamos no sólo con la cuestión puramente pictórica sino también con la anatómica, que es un obstáculo para la intención pictórica e impone consideraciones de segundo orden. En nuestro caso, por el contrario, todo lo secundario desaparece automáticamente y sólo lo esencial permanece: el objetivo artístico.

Precisamente esta posibilidad de deformación, aparentemente arbitraria pero en realidad rigurosamente determinable, es el origen de infinitas creaciones puramente artísticas.

La elasticidad de las diversas formas, su transformación orgánica interna, su dinámica dentro del cuadro (movimiento), el predominio del elemento corpóreo o del abstracto en cada una de ellas, por una parte, y, por la otra, la ordenación en una composición general de los diversos grupos formales; la combinación de las formas con los grupos formales para crear la forma general de todo el cuadro; más los principios de consonancia o disonancia de todos los elementos enumerados, es decir, el encuentro de formas, la contención de una forma por otra, el empuje, la fuerza de arrastre y de disrupción de cada una, el tratamiento idéntico de grupos de formas, la combinación de elementos velados con elementos manifiestos, la combinación de lo rítmico y lo arrítmico en un mismo plano, la combinación de formas abstractas, puramente geométricas (sencillas o complejas) o geométricamente indeterminadas, la conjunción de los límites entre las formas (más o menos señalados), etc.: todos estos elementos hacen posible la existencia de un contrapunto puramente gráfico y conducen a él, siguiendo todavía al margen del color.

El color, que por sí mismo es un material de contrapunto que encierra infinitas posibilidades, creará, junto al dibujo, el gran contrapunto pictórico con el que la pintura llega a una composición que, como Arte verdaderamente puro, se pondrá al servicio de lo divino. A esas alturas vertiginosas la lleva siempre el mismo guía infalible: el principio de la necesidad interior.

La necesidad interior tiene su origen en y está determinada por tres necesidades místicas:

1. El artista, como creador, ha de expresar lo que le es propio (elemento de la personalidad).

2. El artista, como hijo de su época, ha de expresar lo que es propio de ella (elemento del estilo, como valor interno, constituido por el lenguaje de la época más el lenguaje del país, mientras éste exista como tal).

3. El artista, como servidor del arte, ha de expresar lo que es propio del arte en general (elemento de lo pura y eternamente artístico que pervive en todos los hombres, pueblos y épocas, se manifiesta en las obras de arte de cada artista, de cualquier nación y época y que, como elemento principal del arte, es ajeno al espacio y al tiempo). Es suficiente con penetrar en los dos primeros elementos con los ojos del espíritu, para que se nos haga patente el tercero. Entonces comprendemos que una columna toscamente labrada de un templo indio, está animada por el mismo espíritu que cualquier obra viva moderna.

Se ha hablado, y sigue la discusión sobre el factor personalidad en el arte y, con mayor frecuencia cada día, se habla del estilo del futuro. Aunque estas cuestiones sean muy importantes, vistas con una perspectiva de siglos y milenios pierden urgencia y relevancia.

Sólo el tercer elemento, lo pura y eternamente artístico, tiene vida eterna. No pierde sino que gana fuerza con el tiempo. Una escultura egipcia seguramente nos conmueve más ahora que a sus contemporáneos: las características vivas de la época y de la personalidad, al mismo tiempo que disminuían su fuerza creaban fuertes lazos con los espectadores de su tiempo. Por otra parte, cuanto mayor sea la intervención de los dos primeros elementos en una obra de arte actual, más fácil le será acceder al alma de sus coetáneos; y cuanto mayor sea la participación del tercer elemento, más se debilitarán los otros dos y será más difícil que acceda a ella. Por eso a veces tienen que pasar siglos hasta que el valor del tercer elemento sea captado por los hombres.

La hegemonía del tercer elemento, en una obra de arte es pues un signo de su grandeza y de la del artista.

Los tres elementos místicos enumerados, necesarios en toda obra de arte, están fuertemente trabados e interrelacionados, expresando en cualquier época la unidad de la obra. Sin embargo, los dos primeros elementos, al estar determinados por circunstancias de tiempo y lugar, mientras que el elemento pura y eternamente artístico está situado fuera del tiempo y del espacio, van formando un caparazón impenetrable. El desarrollo artístico consiste precisamente en el proceso de diferenciación que destaca lo pura y eternamente artístico de elementos que no sólo son fuerzas concomitantes sino a la vez un freno.

El estilo personal y temporal crea en cada época distintas formas concretas que, pese a sus grandes diferencias aparentes, de hecho están emparentadas de un modo tan orgánico que pueden considerarse como una sola forma: su sonido interior es común a todas ellas.

Los elementos personal y temporal son de carácter subjetivo. Toda época quiere expresarse y reflejar su vida artísticamente. El artista a su vez desea expresarse y para ello elige sólo formas que le sean espiritualmente afines.

Paso a paso se va formando el estilo de la época, es decir, una determinada forma exterior y subjetiva. Lo pura y eternamente artístico, por el contrario, es el elemento objetivo latente que se pone de manifiesto con ayuda del elemento subjetivo.

La ineludible voluntad de expresión de lo objetivo es la fuerza que llamamos necesidad interior y que hoy reclama una forma general y mañana otra distinta. Esta voluntad de expresión es la incansable y constante palanca, la fuerza que impulsa constantemente hacia adelante. El espíritu avanza y las leyes internas de la armonía vigentes hoy, mañana serán algo externo que sólo perdura en virtud de una necesidad que se ha vuelto externa. Es evidente entonces que la fuerza espiritual interna del arte utiliza la forma actual sólo como una etapa para llegar a otras.

En resumen: el producto de la necesidad interior y, como consecuencia, la evolución del arte, son una expresión progresiva de lo eterno–objetivo en lo temporal–subjetivo.

Por ejemplo, las formas aceptadas hoy son una conquista de la necesidad interior de ayer, que se ha detenido en una cierta etapa de la liberación. Esta libertad de hoy se obtuvo por medio de la lucha y, como siempre, muchos la consideran la última palabra. Uno de los postulados de esta libertad limitada es que el artista puede hacer uso de cualquier forma para expresarse, siempre que permanezca en el terreno de las formas tomadas de la naturaleza. Pero este postulado, como todos los anteriores, es sólo temporal: es la expresión exterior vigente, es decir, la necesidad externa actual. Desde el punto de vista de la necesidad interior, no puede hacerse esta limitación y el artista ha de situarse sobre la base interior actual, desprovista de su limitación exterior, lo que podríamos formular así: el artista puede utilizar cualquier forma para expresarse.

Por fin vemos pues (y esto es de gran importancia para todas las épocas, especialmente para la nuestra) que lo personal, el estilo (y también accesoriamente lo nacional) no se consigue intencionalmente, y carece también de la importancia que hoy se le atribuye. Y se hace evidente que la afinidad general de las obras, que no se debilita con el tiempo, sino que se ve potenciada, no radica en la forma, en lo externo, sino en la raíz de las raíces, en el contenido místico del arte.

La sumisión a la escuela, la búsqueda de la línea general, la exigencia en una obra de principios y de medios de expresión propios de la época, conducen por falsos derroteros, y necesariamente desembocan en la confusión, la oscuridad y el enmudecimiento.

El artista debe mostrarse ciego ante las formas reconocidas o no reconocidas, sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo.

Sus ojos atentos deben dirigirse hacia su vida interior y su oído prestar únicamente atención a la necesidad interior. Entonces sabrá utilizar con la misma facilidad tanto los medios permitidos como los prohibidos.

Éste es el único camino para expresar la necesidad mística. Todos los medios son sagrados, si son interiormente necesarios, y todos son sacrílegos si no brotan de la fuente de la necesidad interior.

Por otra parte, aunque hoy se teorice hasta el infinito acerca de este tema, la teoría es prematura. En el arte la teoría nunca va por delante arrastrando tras de sí a la praxis, sino que sucede todo lo contrario. En arte todo es cuestión de intuición, especialmente en sus inicios. Lo artísticamente verdadero sólo se alcanza por la intuición, y más aun cuando se inicia un camino. Aunque en la construcción general pueda intervenir la teoría pura, el elemento que constituye la verdadera esencia de la creación no se crea ni se encuentra nunca a través de la teoría; es la intuición quien da vida a la creación. El arte actúa sobre la sensibilidad y, por lo tanto, sólo puede actuar a través de ella. Con el cálculo matemático y la especulación deductiva, aunque se basen en medidas seguras y pesos exactos, nunca se obtendrán resultados artísticos. No se pueden formular matemáticamente esas medidas, ni se encuentran esos pesos[31].

La medida y el equilibrio no están fuera sino dentro del artista, constituyendo lo que podríamos llamar su sentido del límite, su tacto artístico —cualidades innatas del artista que se potencian hasta la revelación genial gracias al entusiasmo—. En este sentido hay que entender también la posibilidad de aquel bajo continuo en la pintura presagiado por Goethe. Por el momento sólo intuimos una gramática pictórica de este tipo; cuando se realice se basará no tanto en las leyes físicas (como se ha intentado y se insiste en intentar con el cubismo), sino en las leyes de la necesidad interior, que podemos calificar de anímica.

Se observa pues que en el fondo de cada pequeño problema, y en el del mayor problema de la pintura, se halla siempre el factor interior. El camino en el que nos movemos actualmente y que constituye la mayor felicidad de nuestra época, es el del despojo de lo externo[32] para oponerle su contrario: la necesidad interior. El espíritu, como el cuerpo, se fortalece y desarrolla con el ejercicio. El cuerpo abandonado se vuelve débil e impotente, y lo mismo le sucede al espíritu. La intuición innata del artista es un talento evangélico que no debe enterrar. El artista que no hace uso de sus dotes no es más que un esclavo perezoso.

Por lo tanto es necesario, y en ningún caso nocivo, que el artista conozca el punto de partida de estos ejercicios, que consiste en la ponderación del valor interior de su material con una balanza objetiva; es decir, en nuestro caso, en el análisis del color, que tiene que actuar sobre distintas personas.

No es necesario sumergirse en profundas y complejas matizaciones del color, sino simplemente conseguir una definición elemental de los colores simples.

Tomamos primero los colores aislados y los dejamos actuar sobre nosotros según un esquema muy simple y planteando la cuestión de la forma más sencilla posible.

Los dos principales aspectos que llaman inmediatamente la atención son:

1.– El calor o el frío del color.

2.– La claridad o la oscuridad del color.

Así pues, cada color posee cuatro tonos clave: I. caliente y 1) claro o 2) oscuro; II. frío y 1) claro o 2) oscuro.

El calor o el frío de un color viene determinado —en líneas generales— por su tendencia hacia el amarillo o el azul. Esta distinción se realiza en un mismo plano; el color conserva su tono básico, pero con un mayor o menor acento inmaterial o material. Se trata de un movimiento horizontal que se dirige hacia el espectador cuando el color es cálido y que se aleja de él cuando es frío.

Los colores que producen el movimiento horizontal de otro color, están determinados a su vez por ese mismo movimiento, poseyendo además otro simultáneo que los distingue claramente por su efecto interior. Se constituye así la primera gran antinomia según el valor interior. La tendencia de un color al frío o al calor tiene una importancia interior enorme.

La otra gran antinomia se basa en la diferencia entre el blanco y el negro, los colores que producen la otra pareja de tonos clave: la tendencia a la claridad o a la oscuridad.

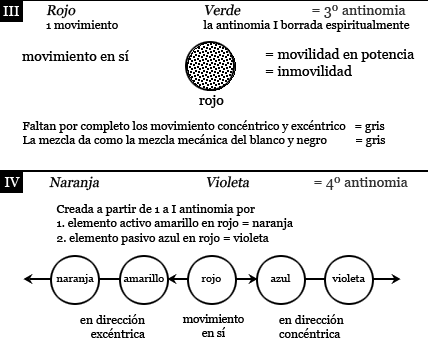

También aquí se produce un fenómeno de acercamiento o alejamiento respecto del espectador, pero ya no en forma dinámica sino más bien estática (véase el gráfico I).

El segundo movimiento del amarillo y del azul, dentro de la primera gran antinomia, es excéntrico o concéntrico[33]. Si describimos dos círculos iguales y rellenamos uno de amarillo y otro de azul, podremos percibir que el amarillo irradia fuerza, adquiere un movimiento desde su centro que lo aproxima casi perceptiblemente al espectador. El azul, por el contrario, desarrolla un movimiento concéntrico (como un caracol que se introduce en su concha) que lo aleja del espectador. El primer círculo incide sobre la vista, el segundo la absorbe.

GRÁFICO I

Primera pareja de antinomias I y II de carácter interior como efecto anímico.

El efecto descrito se hace más intenso al incluir la diferencia de claro y oscuro: el efecto del amarillo aumenta cuanto más claro sea (es decir, cuando se le añade blanco) y el efecto del azul se potencia al oscurecerlo (mezcla con negro). Todo ello es aún más importante si observamos que el amarillo tiende de tal modo a la claridad (al blanco) que prácticamente no existe un amarillo oscuro. Existe pues un profundo parentesco físico entre el amarillo y el blanco, así como entre el azul y el negro, ya que el azul puede ser tan profundo que no se distinga del negro. Además de este parentesco físico, existe un parentesco moral, que separa profundamente por su valor interno a las dos parejas de colores (amarillo y blanco por un lado, azul y negro por el otro) mientras une estrechamente a los miembros de cada pareja (más adelante nos referiremos a la relación blanco–negro).

Si intentamos enfriar el amarillo (color cálido por excelencia), surge un tono verdoso y el color pierde movimiento, tanto horizontal como excéntrico, al mismo tiempo que adquiere un carácter enfermizo y abstraído, como un ser humano lleno de empuje y energía que por circunstancias externas se viera frenado y limitado. El azul, con su movimiento opuesto, frena al amarillo. Al añadir más azul, ambos movimientos antagónicos se anulan, surgiendo como resultado la inmovilidad y la quietud del verde.

Lo mismo sucede con el blanco mezclado con el negro: el color pierde su consistencia y aparece el gris, que por su valor moral se asemeja al verde.

En el verde, sin embargo, se ocultan el amarillo y el azul como fuerzas latentes que pueden resurgir. El verde posee una vitalidad de la que carece por completo el gris, porque el gris está compuesto por colores que no tienen fuerza activa (dinámica), sino que poseen como una resistencia inmóvil o, más bien, una inmovilidad incapaz de oponer resistencia (como un muro tan grueso que se pierde en el infinito, o como un pozo sin fondo).

Los colores que componen el verde son activos y dinámicos, por lo que podemos establecer teóricamente, según el carácter de su movimiento, el efecto espiritual que produce. Por vía experimental, dejando al color actuar sobre nuestros sentidos, obtendremos el mismo resultado. En efecto, el primer movimiento del amarillo, un impulso hacia el espectador que puede intensificarse hasta la agresividad, y el segundo, que hace que rebase sus límites y expanda fuerza en torno suyo, son comparables a las cualidades de una fuerza material que se lance inconscientemente sobre un objeto y se derrame hacia todos lados. El amarillo, contemplado directamente en cualquier forma geométrica, inquieta al espectador, le molesta y le excita, descubre un matiz de violencia en su expresión que actúa descarada e insistentemente sobre su sensibilidad[34].

Esta peculiaridad del amarillo, que tiende siempre a los tonos más claros, puede acentuarse hasta un nivel de fuerza y estridencia insoportables para el ojo y el alma. Un amarillo potenciado de tal modo suena como una trompeta tocada con toda la fuerza, o como un tono de clarín[35]. El amarillo es un color típicamente terrestre sin gran profundidad. Enfriado con azul adopta, como dijimos, un tono enfermizo. En relación con el estado de ánimo de un hombre, podría corresponder a la representación cromática de la locura; no de la melancolía o la hipocondría, sino de la locura furiosa, la rabia ciega, el delirio. El enfermo ataca a los demás, lo destruye todo y lanza sus fuerzas físicas por doquier gastándolas sin meta ni límite hasta el agotamiento. También es comparable al derroche salvaje de las últimas fuerzas estivales con la hojarasca otoñal, a la que falta el tranquilizador azul perdido en el cielo. Aparecen colores de una fuerza desenfrenada, desprovistos de la capacidad profundizadora que encontramos, por el contrario, en el azul, teóricamente en su movimiento físico (que lo aleja del espectador y lo concentra en sí mismo), y también en su actuación directa sobre el alma (bajo cualquier forma geométrica). La tendencia del azul a la profundidad hace que precisamente en los tonos oscuros adquiera su máxima intensidad y fuerza interior. Cuanto más profundo es el azul, mayor es su poder de atracción sobre el hombre, la llamada infinita que despierta en él un deseo de pureza e inmaterialidad. El azul es el color del cielo, así lo imaginamos cuando oímos la palabra cielo.

El azul es el color típicamente celeste[36], que desarrolla en profundidad un elemento de quietud[37], y que al sumergirse en el negro adopta un matiz de tristeza inhumana[38], se hunde en la gravedad que no tiene ni puede tener fin. Al moverse hacia la claridad, poco adecuada para él, el azul se hace indiferente como el cielo alto y claro Cuanto más claro tanto más insonoro, hasta convertirse en una quietud silenciosa y blanca. En su representación musical, el azul claro correspondería a una flauta, el oscuro a un Violoncello y el más oscuro a los maravillosos tonos del contrabajo; el sonido del azul en una forma profunda y solemne es comparable al de un órgano.

El amarillo se vuelve fácilmente agudo y no puede descender a gran profundidad. El azul difícilmente lo hará y no podrá ascender a gran altura.

El equilibrio ideal, al mezclar estos dos colores tan diametralmente opuestos, está en el verde. Los movimientos horizontales se anulan mutuamente, y lo mismo sucede con los movimientos concéntrico y excéntrico. Surge la calma. Es la consecuencia lógica que teóricamente se deduce sin dificultad. El efecto directo sobre la vista y a través de ella sobre el alma es el mismo, hecho conocido no sólo por los médicos, especialmente los oftalmólogos. El verde absoluto es el color más tranquilo que existe: carece de dinamismo, carece de matices, ya sean de alegría, tristeza o pasión; no exige nada; no llama a nadie. La ausencia constante de movimiento es una cualidad, benéfica para los hombres y las almas cansadas, pero al cabo de un tiempo puede resultar aburrida. Los cuadros pintados en armonía verde lo confirman.

Así como un cuadro en tonos amarillos irradia calor espiritual, y otro en tonos azules parece irradiar frío (es decir, produce un efecto activo, pues el hombre, como elemento del universo, está creado para el movimiento constante y quizás eterno) uno verde irradia aburrimiento (el efecto es pasivo). La pasividad es pues la cualidad más característica del verde absoluto, acompañada por una especie de saturación y autocomplacencia. El verde absoluto representa en la escala de los colores lo que en la sociedad es la burguesía: un elemento inmóvil, satisfecho y limitado en todos los sentidos. El verde es como una vaca gorda, sana e inmóvil, que rumiando contempla el mundo con ojos adormilados y bobos[39]. El verde es el color del verano, cuando la naturaleza ha superado la turbulenta adolescencia de la primavera, y se sumerge en una calma satisfecha (véase gráfico II).

Si el verde absoluto pierde su equilibrio y asciende al amarillo, cobra vida, juventud y alegría; con la mezcla de amarillo entra en juego una fuerza activa. Al descender en profundidad mediante la intervención del azul, adquiere un nuevo matiz: se hace grave y pensativo. También aquí se introduce un elemento activo, pero de carácter completamente diferente. Entre la claridad y la oscuridad, el verde mantiene su carácter original de indiferencia y calma, resaltando en la claridad el primer rasgo y en la oscuridad el segundo, cosa natural, pues la transformación se consigue mediante el blanco y el negro.

Musicalmente se podría asociar el verde absoluto a los tonos tranquilos, alargados y semiprofundos del violín.

GRÁFICO II

Segunda pareja de antinomias: III y IV de carácter físico como colores complementarios.

El blanco y el negro han sido ya definidos en líneas generales. En una caracterización más precisa, el blanco, que a veces se considera un no–color (gracias sobre todo a los impresionistas, que no ven el blanco en la naturaleza)[40] es el símbolo de un mundo en el que ha desaparecido el color como cualidad o sustancia material. Ese mundo está tan por encima nuestro que ninguno de sus sonidos nos alcanza, de él sólo nos llega un gran silencio que representado materialmente semeja un muro frío e infranqueable, indestructible e infinito. Por eso el blanco actúa sobre el alma como un gran y absoluto silencio. Interiormente suena como un no–sonido equiparable a aquellas pausas musicales que sólo interrumpen temporalmente el curso de una frase o de un contenido, sin constituir el cierre definitivo de un proceso. No es un silencio muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de pronto puede comprenderse.

Es la nada primigenia, la nada anterior al comienzo, al nacimiento. Quizá sea el sonido de la tierra en los tiempos blancos de la era glacial.

El sonido interior del negro es como la nada sin posibilidades, la nada muerta tras apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza. Musicalmente sería una pausa completa y definitiva tras la que comienza otro mundo porque el que cierra está terminado y realizado para siempre: el círculo está cerrado. El negro es apagado como una hoguera quemada; algo inmóvil como un cadáver, insensible e indiferente. Es como el silencio del cuerpo después de la muerte, el final de la vida. Exteriormente es el color más insonoro; junto a él cualquier color, incluso el de menor resonancia, suena con fuerza y precisión. No como sucede con el blanco, junto al que todos los colores pierden fuerza casi hasta disolverse, dejando un tono débil, apagado[41].

Por algo el blanco es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada, y el negro el de la más profunda tristeza y símbolo de la muerte. El equilibrio de ambos en una mezcla, da como resultado el gris. Un color de tal composición carecerá, evidentemente, de sonido externo y de movimiento. El gris es insonoro e inmóvil. Su inmovilidad, no obstante, es distinta a la calma del verde, que se halla entre dos colores activos y es su consecuencia. Por eso el gris es la inmovilidad desconsolada; cuanto más oscuro es, tanto más predomina la desesperanza y se acentúa la asfixia. Al darle claridad, el color respira al adquirir un cierto elemento de esperanza recóndita. Un gris así resulta de mezclar ópticamente el verde y el rojo: mezcla de la pasividad satisfecha y un poderoso fuego activo[42]. El rojo, al que imaginamos como un color ilimitado y cálido, produce el efecto interior de un color vivo e inquieto, pero no posee la ligereza desbordante del amarillo, sino una gran potencia y tenacidad.

Este ardor vibrante, esencialmente centrado en sí mismo y poco extravertido, es un signo de madurez viril (ver gráfico II).

En la práctica, este rojo ideal admite grandes transformaciones, derivaciones y diferencias; es muy rico y diverso en su forma material… ¡Imagínese qué gama: rojo saturno, rojo cinabrio, rojo inglés, barniz de granza, en tonos claros y oscuros! Es un color capaz de parecer cálido o frío sin por eso perder su tono fundamental[43].

El rojo cálido y claro (rojo saturno) tiene un cierto parecido con el amarillo medio (en efecto, contiene un pigmento amarillento) y da sensación de fuerza, energía, impulso, decisión, alegría, triunfo, etc. Musicalmente recuerda un sonar de trompetas acompañadas de tubas; es un sonido insistente, irritante y fuerte. En su tono medio (el cinabrio), el poderoso sentimiento del rojo gana aun en persistencia: es como una pasión incandescente y constante, como una fuerza centrada en sí misma e invencible, pero que se apaga con el azul como el hierro incandescente con el agua. Este rojo no tolera el frío, que le produce una pérdida de sonido y de sentido. O mejor dicho: su enfriamiento violento y trágico produce un tono que los pintores, sobre todo los de hoy, evitan por sucio. Lo cual es un error: la suciedad como representación material y como entidad concreta posee, al igual que cualquier otra, su propio sonido interior. Luego es tan injusta y unilateral la pretensión de evitar la suciedad en la pintura actual, como lo fue ayer el miedo al color puro. No hay que olvidar que todos los medios que nazcan de la necesidad interior son puros. En tal caso, la suciedad externa sería interiormente pura, así como, en general, la pureza externa suele ser interiormente sucia. En relación con el amarillo, el rojo saturno y el rojo cinabrio tienen un carácter similar, pero su impulso hacia el espectador es mucho menor: el rojo arde, pero en sí mismo, careciendo casi por completo del carácter demencial del amarillo. Quizá por eso sea preferido al amarillo. La ornamentación primitiva y popular lo utiliza mucho; también es muy corriente su presencia en los trajes populares, en los que resalta, sobre todo al aire libre, como color complementario del verde. Aislado, este rojo tiene un carácter ante todo material y muy activo, poco propicio, como el amarillo, a profundidades. Sólo situado en un medio superior, el rojo adquiere un sonido más profundo. Su oscurecimiento con el negro es peligroso porque un negro muerto apaga su fuego y lo reduce al mínimo. Así es como surge el marrón, color chato y duro, capaz de poco movimiento, y en el que la resonancia del rojo se reduce a un bullir apenas perceptible. Pero a pesar de su débil sonido exterior, el marrón produce un poderoso sonido interno. La utilización adecuada del marrón crea una belleza interior indescriptible: la retardación. Si el rojo cinabrio suena como la tuba, el marrón puede compararse con el redoble del tambor.

Como todo color básicamente frío, un rojo como, por ejemplo, el barniz de granza, puede adquirir gran hondura (especialmente con barniz). Su carácter varía considerablemente: puede aumentar la sensación de brasa mientras que desaparece paulatinamente el elemento activo. Pero éste no llega a desaparecer por completo, como en el caso del verde oscuro, sino que permanece latente, como algo que se retira pero sigue al acecho y es capaz de dar un salto salvaje. Ahí reside precisamente la gran diferencia entre el rojo y el azul profundo: el rojo conserva algo corpóreo incluso en esta variante, recordando a los apasionados tonos medios y bajos del violoncelo. El rojo frío claro tiene un mayor valor puramente corpóreo, con un sonido de pura alegría juvenil, como una muchacha joven, fresca y pura. Esta imagen puede expresarse musicalmente con los tonos altos, claros y vibrantes del violín[44]. Las mujeres jóvenes tienen gran predilección por este color, que sólo se intensifica si se mezcla con blanco.

El rojo cálido, intensificado por un amarillo afín, produce el naranja. Debido a esta mezcla el movimiento concéntrico del rojo se convierte en un movimiento de irradiación que lo desparrama por su entorno. El rojo, que juega un importante papel en el naranja, hace que éste conserve un matiz grave. Recuerda a una persona tan convencida de sus fuerzas que despierta una sensación de salud. Su sonido semeja el de la campana de una iglesia llamando al Ángelus, o el de un barítono potente, o una viola, interpretando un largo.

Así como el naranja aparece cuando el rojo se acerca al espectador, el violeta surge al alejarse el rojo por medio del azul. El violeta tiende a alejarse del espectador. El rojo subyacente ha de ser frío, ya que su calor no hay modo de mezclarlo con el frío del azul; lo mismo sucede en el terreno espiritual.

El violeta es pues un rojo enfriado, tanto en sentido físico como psíquico, por eso tiene algo de enfermizo, apagado (como la escoria) y triste. No sin razón se considera que es un color adecuado para vestidos de ancianas. Los chinos lo utilizan como color de luto. El violeta recuerda al sonido del corno inglés o de la gaita y, cuando es profundo, a los tonos bajos de los instrumentos de madera (por ejemplo, al fagot)[45].

Los dos últimos colores mencionados como resultantes de combinar el rojo con amarillo o con azul, tienen un equilibrio inestable. Al mezclarlos observamos la tendencia a perder el equilibrio. Es la impresión que da un equilibrista que constantemente tiene que tomar precauciones balanceándose hacia ambos lados. ¿Dónde comienza el naranja y dónde terminan el amarillo y el rojo? ¿Dónde está el límite del violeta, qué es exactamente lo que le separa del rojo o del azul?[46] El naranja y el violeta forman la cuarta y última antinomia en el reino de los colores simples y primitivos; desde una óptica física son colores complementarios, como los de la tercera antinomia (rojo y verde) (véase gráfico II).

Los seis colores que aparejados constituyen las tres grandes antinomias, forman un gran círculo, como una serpiente que se muerde la cola (símbolo del infinito y de la eternidad). A izquierda y derecha se abren las dos grandes posibilidades de silencio: la muerte y el nacimiento (véase gráfico III).

Es evidente que las definiciones dadas de los colores simples son muy aproximadas y provisionales, así como los sentimientos que hemos mencionado para expresarlos (alegría, tristeza, etc.). Estos sentimientos no son más que determinados estados anímicos. Pero los tonos de los colores, al igual que los musicales, son de naturaleza más matizada, despiertan vibraciones anímicas mucho más sutiles que las que se pueden expresar con palabras. Cada tono encontrará con el tiempo su expresión en palabras, pero siempre queda un residuo no expresado por ellas, que no constituye un rasgo accesorio sino precisamente lo esencial. Por eso las palabras nunca pasarán de ser meros indicadores, etiquetas externas de los colores. En la imposibilidad de sustituir la esencia del color por la palabra u otro medio radica la posibilidad del arte monumental. En este se realiza una entre las múltiples y ricas combinaciones posibles, basadas precisamente en lo que acabamos de constatar. En el arte monumental un mismo sonido interior puede ser expresado por distintas artes en el mismo instante; cada una, además de contribuir al efecto global, expresará el suyo propio, dando una mayor fuerza y riqueza al sonido interior general. O puede predominar la contradicción entre diversos artes sobre el fondo de otros contrastes, etc. Se afirma a menudo que la posibilidad de sustituir un arte por otro (por ejemplo, por la palabra o la literatura) rebate la necesidad de las diferentes artes. Pero no es así pues, como ya hemos dicho, no es posible la repetición de un sonido por medio de artes distintas. Y aunque fuera posible, tal repetición tendría, al menos exteriormente, otro color. Aun suponiendo que tampoco fuera éste el caso, es decir, si la repetición del mismo sonido por diversos medios artísticos realmente consiguiera el mismo efecto (interno y externo) con toda exactitud, tal repetición en sí misma tendría siempre un valor. La repetición de unos mismos sonidos y su acumulación densifica la atmósfera espiritual precisa para el desarrollo de ciertos sentimientos (incluso los más sutiles), del mismo modo que determinados frutos exigen la atmósfera densa del invernadero para su maduración.

GRÁFICO III

Las antinomias como un anillo entre dos polos = la vida de los colores simples entre nacimiento y muerte (Los números romanos significan las parejas de antinomias).

Un ejemplo aproximado lo constituye el ser humano: la repetición de ciertos actos, pensamientos o sentimientos acaba por impresionarle profundamente, aunque no sea capaz de asimilar intensamente el sentido de acciones diversas, así como las primeras gotas de lluvia no penetran en una tela densa.

Pero la atmósfera espiritual no la forma sólo lo que se refleja en este ejemplo plástico. Espiritualmente es como el aire, que puede estar limpio o cargado de diversos elementos. No sólo las acciones que se observan y los pensamientos y sentimientos que se expresan, sino también las acciones escondidas que los demás ignoran, los pensamientos inarticulados, los sentimientos no expresados (es decir, la vida interior del ser humano), son también elementos de esa atmósfera espiritual. Suicidios, asesinatos, violencia, pensamientos indignos y bajos, odio, enemistad, egoísmo, envidia, patriotismo, partidismo, son entidades espirituales, elementos del espíritu que crean esa atmósfera[47]. Y por otro lado, el espíritu de sacrificio y ayuda, los pensamientos puros y excelsos, el amor, el altruismo, la generosidad, la humanidad, la justicia, son también entes espirituales que exterminan a los primeros como el sol destruye a los microbios y deja una atmósfera limpia[48].

Otra repetición (más compleja) es aquella en la que participan diferentes elementos en forma distinta. En nuestro caso las distintas artes en el arte monumental, en el que se suman y realizan. Esta forma de repetición es aún más poderosa debido a que las diversas naturalezas humanas reaccionan de modo diferente ante cada medio artístico: sobre unas actúa la forma musical (que, con muy pocas excepciones, actúa sobre todas), sobre otras la pictórica, y sobre las demás la literaria, etc. A esto hay que añadir que las fuerzas ocultas en las diversas artes son en el fondo distintas, de modo que intensifican en la misma persona el efecto que producen, aunque cada arte trabaje aisladamente y por su cuenta. A partir de esta actividad indefinible de cada color aislado, se armonizan distintos valores. Cuadros y mobiliarios completos reciben un tono determinado, escogido por imperativos artísticos. La penetración de un tono cromático o la fusión de dos colores por la vecindad que los mezcla, constituyen a menudo la base sobre la que se erige la armonía cromática. De todo lo dicho sobre el efecto de los colores y acerca de nuestra época llena de preguntas, intuiciones e hipótesis y, por lo tanto, de contradicciones (recordemos las secciones acerca del triángulo), es fácil deducir que precisamente nuestra época admite con dificultad una armonización a base de los diversos colores. Escuchamos las obras de Mozart con envidia y simpatía no exentas de melancolía. En el caos de nuestra vida interior significarán una pausa agradable, un consuelo y una esperanza, pero las oímos como sonidos de otro tiempo, pasado y en el fondo extraño. Nuestra armonía consiste en lucha de sonidos, falta de equilibrio, principios que se derrumban, redobles de tambor inesperados, grandes preguntas, impulsos aparentemente insensatos, empuje desgarrado y nostalgia, cadenas y lazos retos que se entrelazan, contradicciones y contrastes. La composición basada en esta armonía constituye una yuxtaposición de formas cromáticas y gráficas independientes que se sitúan fuera de la necesidad interior formando una totalidad llamada comúnmente cuadro.

Sólo las partes aisladas importan: todo lo demás (incluso la conservación del elemento figurativo) es secundario, es sonido accesorio.

Lógicamente, este principio también influye en la combinación de colores. De acuerdo con este principio de la antilógica se combinan colores que durante largo tiempo fueron considerados disarmónicos. Por ejemplo, el rojo y el azul, colores que físicamente no tienen ningún punto de contacto, pero que precisamente por su profunda oposición espiritual constituyen hoy las armonías más eficaces e idóneas. Esta armonía se basa ante todo en el principio del contraste, que en todas las épocas ha sido un principio rector del arte. Nuestro contraste, sin embargo, es interior y excluye cualquier ayuda, considerada como un estorbo superfluo de otros principios de la armonía.

Es curioso que fuera precisamente la combinación de rojo y azul una de las preferidas de los primitivos (primitivos alemanes, italianos, etc.) y que se conservara en las formas artísticas procedentes de aquella época (por ejemplo, el arte sacro popular)[49]. En estas obras de arte pictórico y plástico vemos muchas veces a la Virgen representada con vestido rojo y manto azul. Como si el artista pretendiera simbolizar la gracia divina que envuelve al ser humano cubriendo su humanidad con el manto de la divinidad. De nuestra definición de la armonía se deduce que, hoy más que nunca, la necesidad interior exige un inmenso arsenal de medios de expresión.

Las combinaciones permitidas y prohibidas, el choque de colores, el predominio de un color sobre otros o de éstos sobre aquél, el realce de un color por otro, la definición de la mancha cromática o su disolución uniforme y multiforme, la retención de la mancha cromática que se resuelve por medio de límites gráficos, el movimiento de la mancha que cruza esos límites, la fusión, la delimitación estricta, etc., son parte de una infinita serie de posibilidades estrictamente pictóricas (cromáticas). La renuncia a lo figurativo —uno de los primeros pasos hacia el reino abstracto— equivalía, en un sentido gráfico–pictórico, a la renuncia a la tercera dimensión: es decir, a concebir el cuadro como pintura sobre una superficie. Se excluyó el modelaje, acercando el objeto real al objeto abstracto, lo cual significó un progreso. Pero automáticamente las posibilidades de la pintura quedaban reducidas a la superficie real del lienzo: la pintura adquirió un carácter evidentemente material, al mismo tiempo que esa reducción traía consigo una limitación de sus posibilidades.

Los intentos de liberarse de ese materialismo y esa limitación, junto a la tendencia hacia la composición, condujeron de un modo natural a prescindir de la superficie. Los artistas intentaron situar el cuadro sobre una superficie ideal que debían crear frente a la superficie material del lienzo[50]. La composición triangular condujo luego a la composición con triángulos plásticos tridimensionales, es decir, con pirámides (lo que se llama cubismo). Sin embargo, pronto aparecieron también los efectos de una inercia que se centró precisamente en esta fórmula llevándola a un empobrecimiento de sus posibilidades, resultado inevitable de la utilización externa de un principio nacido de la necesidad interior. Precisamente respecto a este importante caso habría que recordar que existen otros medios para conservar la superficie material y crear otra ideal fijándola no sólo como superficie plana sino también para utilizarla como espacio tridimensional. El mayor o menor grosor de una línea, la situación de la forma sobre la superficie, la intersección de las formas, son ejemplos suficientes de la extensión gráfica del espacio. El color ofrece posibilidades parecidas; utilizado adecuadamente avanza o retrocede convirtiendo el cuadro en una entidad flotante, lo cual equivale a la extensión pictórica del espacio.

La fusión de ambas extensiones, en armonía o en contraste, constituye uno de los más ricos y poderosos elementos de la composición gráfico–pictórica.