lbert Einstein wird

folgende Aussage zugeschrieben: „Wenn die Bienen verschwinden, hat

der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen mehr, keine

Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr.“43

lbert Einstein wird

folgende Aussage zugeschrieben: „Wenn die Bienen verschwinden, hat

der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen mehr, keine

Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr.“43

Das heißt für Außerirdische, die die Welt übernehmen wollen: Biochemie studieren, dann eine Kapsel mit einem Virus auf der Erde absetzen, der alle Bienen tötet, und nach ein paar Jahren ist die Menschheit verschwunden und der Bauplatz frei. Und mit allem, was nach dem Menschen kommt, werden sie schon fertig, schließlich war schon der Mensch auf der Erde Sieger in den letzten Jahrtausenden. Sehr praktisch. Viel praktischer, als die weite Reise von einem anderen Sonnensystem zu uns zu machen, um dann die Menschheit in einem konventionellen Krieg auszulöschen. Allein was das kostet, die gewaltigen Waffensysteme viele Lichtjahre zu transportieren. Warum kompliziert, wenn es einfach auch geht? Dass die Menschheit ohne Bienen dem Untergang geweiht sei, klingt allerdings nur dann einleuchtend, wenn man nicht weiß, dass Hummeln, Fliegen, Wespen und Schmetterlinge für die Bestäubung fast genauso wichtig sind wie Bienen. Tomaten in Gewächshäusern lässt man beispielsweise von Hummeln bestäuben. Viel erledigt auch der Wind, er bestäubt so gut wie alle Getreidearten, inklusive Mais und Reis. Ebenso sind viele (in den gemäßigten Zonen fast alle) forstwirtschaftlich relevanten Baumarten windbestäubt, und Öl- und Dattelpalmen bestäubt der Käfer.

Manche Pflanzen machen die Bestäubung sogar selbst. Darüber hinaus werden vor allem in nicht gemäßigten Zonen sehr viele Früchte beziehungsweise die Blüten, aus denen sie hervorgehen, von Vögeln bestäubt. Oder von Fledermäusen. Die können so was auch. Blütenfledermäuse besitzen eine sehr lange Zunge – da braucht Gene Simmons nicht vorbeischauen, wenn sich die Glossophaginae, wie Blütenfledermäuse zoologisch genannt werden, zum Längste-Zunge-Wettbewerb angemeldet haben. Die Zunge einer Blütenfledermaus aus Ecuador ist eineinhalbmal so lang wie das ganze restliche Tier. Diese Fledermaus kann beispielsweise im Stehen Sachen vom Boden aufschlecken, ohne mit dem Kopf auch nur nicken zu müssen. Und sie kann am ganzen Körper mit der Zunge machen, was immer sie will. Weil sie überall hinkommt. Der zoologische Name dieser Fledermausart lautet übrigens Anoura fistulata, und es wäre interessant zu wissen, woran Sie jetzt denken, nachdem Sie den Namen in diesem Zusammenhang gehört haben.

Das heißt aber nicht, dass Sie Bienen, die Sie treffen, ohne Konsequenzen schmähen, zertreten oder vergiften können, weil Sie sich von ihnen getäuscht fühlen. Bienen sind als Lebewesen auf der Erde Kollegen von uns, die man respektieren sollte. Auch ohne ihre wirtschaftliche Bedeutung, die sie heute darüber hinaus zweifellos für uns haben.

Die Honigbiene (Apis mellifera) ist in weiten Teilen der Welt gegenwärtig der wichtigste Bestäuber vieler Kulturpflanzen. Würde die Honigbiene aussterben, so würde es bei vielen Kulturpflanzen beträchtliche Ertragseinbußen geben. Aber längst nicht bei allen. Man darf nicht vergessen: Honigbienen kamen ursprünglich nur in der Alten Welt aka Afrika und Eurasien vor. Das heißt, in Nord- oder Südamerika sind alle Pflanzen im Laufe der Evolution entstanden, ohne über Millionen von Jahren je eine Honigbiene gesehen zu haben. Und hat es ihnen geschadet? Aus der sogenannten Neuen Welt stammen etwa Tomaten, Erdäpfel, Paprika, grüne Bohnen, sie alle konnten über lange erdgeschichtliche Zeiträume existieren, ohne Honigbienen. Das eingangs angeführte Zitat über die Bienen wird Albert Einstein zwar gerne zugeschrieben, es stammt aber wahrscheinlich gar nicht von ihm, und selbst wenn, hätte er ausnahmsweise einmal nicht recht gehabt. Das Ende der Bienen wäre längst nicht das Ende der Menschheit.

Wobei Biene nicht gleich Biene ist. Wenn man bei uns an Bienen denkt, dann eigentlich ausschließlich an Honigbienen. Dabei produzieren die meisten Bienenarten gar keinen Honig, viele Wildbienenarten leben solitär, das heißt in Single-Haushalten und nicht im Stock. Aber die Honigbiene ist uns Menschen besonders sympathisch, weil sie so fleißig und selbstlos ist, sich von uns den Honig wegnehmen lässt, und wenn sie uns sticht, dann muss sie zur Strafe sofort sterben, ohne Bewährung, das ist Gerechtigkeit, wie viele sie mögen. Der amtierende Dalai Lama liebt übrigens Honig heiß, bekommt auf seinen Reisen regelmäßig Honigkörbe geschenkt und will nicht ausschließen, sich im nächsten Leben als Biene wiedergebären zu lassen.44 Weil er glaubt, dass er es sich dadurch verbessern kann: „I am often moved by the example of small insects, such as bees. The laws of nature dictate that bees work together in order to survive. As a result, they possess an instinctive sense of social responsibility. They have no constitution, laws, police, religion or moral training, but because of their nature they labour faithfully together. Occasionally they may fight, but in general the whole colony survives on the basis of cooperation. Human beings, on the other hand, have constitutions, vast legal systems and police forces; we have religion, remarkable intelligence and a heart with great capacity to love. But despite our many extraordinary qualities, in actual practice we lag behind those small insects; in some ways, I feel we are poorer than the bees.”45

Man hat von Religionsfunktionären auch schon Dümmeres gehört, aber besonders schlau ist auch das nicht. Denn Bienen benehmen sich so, weil sie es nicht besser können. Und so nett sind Bienen gar nicht zueinander. Wenn sie alt oder krank werden, müssen sie sich vom Stock entfernen. Wenn sie es nicht freiwillig tun, werden sie gewaltsam hinausgeworfen, was ihren sicheren Tod bedeutet. In manchen Pflegeheimen mag es nicht angenehm zugehen, aber Alte und Kranke auf die Straße zu setzen, ist bei uns Menschen die Ausnahme und nicht die Regel.

Außerdem haben wir Menschen die Demokratie entwickelt und in vielen Ländern die Monarchie überwunden, was die meisten Menschen, die keine Heiligkeit sind, als Fortschritt empfinden.

Vielleicht sind Bienen aber auch deshalb so beliebt, weil sie auf manche Substanzen ähnlich reagieren wie wir. Stellen Sie sich vor, der faule Willi kommt mit geweiteten Pupillen und geröteten Nasenlöchern von einem Ausflug zum Bienenstock zurück, leckt sich permanent über die Lippen, zieht dauernd die Nase auf und erzählt wie aufgedreht, dass er die urgeile Superblumenwiese entdeckt habe, mit den Megastempeln und so, da reichen zwei Hände nicht zum Zeigen, Wahnsinn!

Was würden Sie vermuten? Willi hat den Probemonat in der Werbeagentur überstanden? Das wäre natürlich ungerecht und falsch. „Die Droge ist da, wo mit Hochgeschwindigkeit gearbeitet wird“, beschrieb der Soziologe Günter Amendt das Biotop von Kokain46, und nachdem sich in den letzten 20 Jahren der Preis für Kokain halbiert hat und man den Stoff vor allem in Städten ohne Schwierigkeiten kaufen kann, lässt sich eigentlich nicht mehr sagen, dass es eine bestimmte Zielgruppe gibt. Immerhin werden Bienen aus demselben Grund genauso schnell nach Kokain süchtig wie wir Menschen: weil ihr Belohnungssystem aktiviert wird. Tatsächlich benehmen sich Bienen auf Koks ähnlich wie Menschen und neigen zur maßlosen Übertreibung. Sie werden allerdings unter Kokaineinfluss nicht egoistisch und größenwahnsinnig, sondern altruistisch, es wird also ihr normales Verhalten, dem Bienenvolk zu dienen, verstärkt. Und man muss ihnen das Kokain auf den Körper träufeln. Freiwillig besorgen sie es sich nicht. Wenn man ihnen einen Spiegel, ein Röhrchen und zwei Lines lediglich hinlegt, dann kann man lange warten.

Weil aber selbst bei Kokainabhängigkeit die Nase intakt bleibt, können Bienen sehr gut riechen. Viel besser als Hunde. Deshalb werden sie trainiert, um Landminen aufzuspüren. Man kann Bienen in wenigen Stunden beibringen, den Duft von bestimmten Sprengstoffen für Futter zu halten. Wenn sie nun so ein „Futter“ gefunden haben, kehren sie in den Stock zurück und tanzen, um den anderen mitzuteilen, wo sich der gedeckte Tisch befindet. Mittels Miniantenne, die auf der Minensuchbiene montiert wird, oder einem Lasersystem, das die Bewegungen und Reaktionen der Biene erfasst, können ziemlich genaue Angaben über die Lage von Minenfeldern gemacht werden, manchmal sogar einzelner Minen. Der Vorteil solcher minesweeper bees: Sie sind billig, schnell herzustellen und die Gefahr, dass sie wie ein Minensuchhund, dessen Ausbildung Monate dauert, unabsichtlich eine Mine zur Explosion bringen, ist gleich null. Der Nachteil: Sie fliegen nicht in der Nacht, bei Regen oder Kälte, werden gern von Hornissen und Vögeln gefressen, und wenn andere starke Gerüche in der Gegend vorkommen, dann reagieren sie auch auf diese.47 Es wird also leider noch eine Zeit lang dauern, bis wir Bienen zur Räumung von Landminenfeldern tatsächlich flächendeckend verwenden werden können, aber die Vorstellung, dass der Dalai Lama irgendwann mit einer Miniantenne am Rücken auf einer Landmine landet, weil er sie für Futter hält, ist schon heute schön.

The End of the World as We Know It

Dass man sich für einen Weltuntergang ein bisschen mehr anstrengen muss, als einfach nur die Bienen auszurotten, hätten sich die Außerirdischen aber auch selber denken können.

Denn der Weltuntergang ist die ultimative Fantasie der Menschheit, der kann nicht einfach aus der Portokasse bezahlt werden. Da gibt es eine Gästeliste, handverlesen. Die meisten Menschen sind religiös und glauben an überirdische, mächtige Fantasiegestalten, von deren Gutdünken sie abhängig und in deren Verein sie deshalb Mitglied sind, um vollen Versicherungsschutz zu genießen. Der Geschäftsgegenstand dieser Vereine ist der Weltuntergang, von dem sich die meisten Menschen Erlösung von Schmerz und Qualen und Desaster wünschen, und Unsterblichkeit in angenehmer Wohnumgebung. Wer so etwas glaubt, der macht das sehr oft nicht aus Einfältigkeit, sondern weil er sich eine Rendite davon erwartet. Quasi die Vorteile eines Gold-Card-Besitzes. Die Vorstellung, dass das Schicksal der Menschheit in der Hand von Außerirdischen ruht, ist fast so alt wie die Menschheit selbst. So gut wie alle Religionen der Welt sind nicht deshalb erfunden worden, damit es den Menschen zeitlebens besser geht, sondern damit es nach dem Weltuntergang (Jüngstes Gericht, Armageddon etc., es gibt hier viele Markennamen) den nicht Auserwählten deutlich schlechter geht als den Auserwählten. Denn wenn man sich die Paradieskonzepte der Weltreligionen ansieht, dann führen die Menschen im Jenseits in der Regel kein interessantes, spannendes Leben, mit anregenden Gesprächen im Kreise geistreicher Zeitgenossen, sondern es geht ihnen hauptsächlich dadurch besser, dass es anderen in der Hölle oder deren Äquivalenten schlechter geht. Der Service im Paradies ist zumeist nicht besonders spektakulär. Die Privilegierten tauschen ihre irdischen Schmerzen und Ängste gegen weitgehende Entrechtung. Im Christentum gegen ein zeit- und körperloses Sein mit Lobpreis, im Islam mit Jungfrauen oder wahlweise, je nach Übersetzung, mit Weintrauben, also frischem Obst. Das Paradies der Mormonen soll unter anderem darin bestehen, dass man dort mit all seinen Verwandten, seiner gesamten Familie wieder vereint sein wird auf immer. Nicht auszudenken, wie dort die Hölle ausschauen muss.

Leider bereitet den stellvertretenden Funktionären dieser gestaltlosen Gottheiten auf der Erde die Bereitstellung von Auserwähltsein, von designierter Exklusivität der Vereinsmitglieder, bislang erhebliche Schwierigkeiten. Denn alle Menschen sind genetisch mehr oder weniger gleich, alle sind gleich gut oder gleich schlecht geboren. Wer von sich behaupten will, er sei mehr wert als andere, kann das gerne tun, einen Beleg dafür hat er nicht.

Aberglaubensvereinigungen wie Kirchen, Sekten und dergleichen mehr und epigonale, rassistische Ideologien wie Faschismus oder Nationalsozialismus haben für ihre Anhänger deshalb Herrenmenschenkonzepte erfunden, um sie über den Rest der Welt, die Ungläubigen oder Untermenschen zu stellen. Bislang wurde eigene Erhöhung nämlich in der Regel nur über die Erniedrigung, Bekämpfung und oft auch Ausrottung der anderen erreicht, denen man Unwürdigkeit und niedere Eignung zugesprochen hatte. Das machte diese Ideologien auch immer so dumm, uninteressant, gemeingefährlich und grausam.

Heute, im 21. Jahrhundert, steht die Menschheit erstmals an der Schwelle eines Zeitalters, in dem die ersehnte Selbsterhöhung technisch möglich wird, ohne andere dafür vernichten zu müssen. Dieser Ansatz ist kein religiöser, er kann auf Götter verzichten, auf Gebote, Heilige und anderes Inventar, worum sich in Kirchen die Platzwarte kümmern müssen. Aber auch das Versprechen der Wissenschaft kommt nicht ohne Unsterblichkeit aus. Kurz gesagt: Weil die Menschen sich nicht an den Gedanken gewöhnen können, sterben zu müssen, bleibt die Unsterblichkeit ihre größte, ungestillte Leidenschaft. Leider handelt es sich momentan auch hier um ein exklusives Versprechen für wenige. Aber immerhin lautet das Ziel: ewiges Leben für alle.

Dass die Menschen bleiben können, wie sie sind, wenn sie unsterblich werden möchten, ist unwahrscheinlich. Man kann sich das durchaus so vorstellen, dass wir uns momentan im Larvenstadium befinden, aber kurz vor der Verpuppung stehen, um in ein paar Jahrzehnten als wunderschöner Schmetterling neu geboren zu werden. Das ist der Zeitrahmen, so stellen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf Gebieten wie Biotechnologie, Robotik, Molekularbiologie, Neurowissenschaften, (Neuro-)Informatik und dergleichen mehr arbeiten, unsere Zukunft vor. So eitel und stolz auf ihre Fähigkeiten sie im Einzelnen auch sein mögen, eines steht fest: Sie sind nicht zufrieden mit dem, was sie aktuell sind.Aber wohin werden wir Menschen uns verändern? In zwei Richtungen wird intensiv geforscht, und es ist längst nicht ausgemacht, wer das Rennen gewinnt. Werden wir eher Roboter oder eher Tiere? Noch können Sie es sich aussuchen.

1)

I-Robot

Als wär’s ein Teil von mir

Wie soll man sich Menschen vorstellen, die sich im Rahmen ihrer Evolution zum Roboter weiterentwickelt haben? Wie im Film Terminator 2?

Die Älteren können sich vielleicht noch erinnern – und die Jüngeren sollen bitte die Altvorderen fragen –, dass gegen Ende des Actionfilmklassikers nach einer Verfolgungsjagd ein Tanklastkraftwagen zerbricht und seine Ladung, flüssigen Stickstoff, in eine Fabrik hinein ergießt. Die Arbeiter fliehen in Panik, T-1000, der unverwüstliche Bösewicht aus der Zukunft und flüssigem Metall, das beinahe jede beliebige Form annehmen kann, entsteigt dem havarierten Gefahrguttransporter unversehrt, um seinen Montageauftrag zu erfüllen, nämlich den zur Tatzeit noch halbwüchsigen John Connor, dem eine beachtliche Karriere als Retter der Menschheit bevorsteht, sachgemäß aus dem Einwohnermelderegister zu tilgen. Aber er hat die Rechnung erstens ohne flüssigen Stickstoff gemacht und zweitens ohne sein Vorgängermodell T-800 (Modell 101). Flüssiger Stickstoff hat eine Temperatur von 77 Kelvin, oder, für Celsius-Fans, minus 196°C. Das ist sehr kalt. Der T-1000 gefriert noch während des Gehens und wird letztlich vom T-800, dargestellt vom Exil-Steirer Arnold Schwarzenegger, unter Zuhilfenahme einer automatischen Faustfeuerwaffe in Tausende Teile zerschossen. So macht das der Auslandsösterreicher. Man kennt das vom Winter 1942. Er wartet, bis es kalt ist, und schießt. Damals bei Stalingrad war es schon sehr kalt. Minus 196°C sind aber noch deutlich kälter. Da sagt der Hausverstand: Bei dieser Kälte friert alles ein, ab, zerbricht, nimmt jedenfalls umgehend beträchtlichen Schaden. Was sagt uns das? Zuerst einmal, dass der Hausverstand nicht der Schlaueste ist. Das zu wissen schadet nie. Denn: T-1000 survives. Im Weiteren hat ein Terminator allerdings ein Bewusstsein, und wie man so etwas nachbauen soll, weiß heute noch kein Mensch. Da beginnen die Probleme schon und enden bei Weitem noch nicht. Der Terminator, den Arnold Schwarzenegger spielt, wird in den Filmen übrigens als Cyborg bezeichnet, was nicht korrekt ist. Denn ein Cyborg ist ein Mensch, der durch technische Umbauten zur Menschmaschine wird. Ein derartiger Terminator wäre eher als Android zu bezeichnen. Der Superpolizist RoboCop im gleichnamigen Film hingegen ist ein waschechter Cyborg, ein im Dienst getöteter Polizist, der als Roboter weiterlebt.

Dass ein Mensch durch ein Implantat im Gehirn zu Leistungen fähig ist, zu denen er es sonst nie gebracht hätte, klingt auch heute noch ein bisschen nach Science-Fiction, ist aber längst Realität. Neuroimplantate ermöglichen es vielen Menschen, ein weitgehend normales Leben zu führen. Es handelt sich dabei um mikroelektronische Bauteile im Bereich von Gehirn, Rückenmark, spinalen und peripheren Nerven. Die Anwendung von Neuroimplantaten kann bei rund 20 Symptomen und Krankheitsbildern zu einer Heilung oder zumindest zu einer Verbesserung der Krankheitssymptome führen. Bei der sogenannten Tiefenhirnstimulation (Deep Brain Stimulation) werden durch winzige Löcher im Schädel Elektroden implantiert, die bestimme Hirnareale reizen. Mithilfe dieser „Hirnschrittmacher“ kann Depression von einem auf den anderen Tag geheilt werden, auch bei an Morbus Parkinson erkrankten Patienten wird diese Methode mit einigem Erfolg angewendet.48

Das Problem bei diesen Stimulationen besteht momentan noch darin, dass nicht bekannt ist, wie sich die Neuronen in der unmittelbaren Umgebung der Elektroden langfristig verhalten. Es gibt die Befürchtung, dass die Neuronen innerhalb von zehn Jahren degenerieren oder, wenn die Stromzufuhr nicht richtig eingestellt ist, verschmoren, und dann wird es eng, weil: Neuronen nachbauen, das kann heute noch kein Mensch. Und vermutlich wird das noch eine Zeit lang so bleiben. Riechen kann man das Verschmoren der Neuronen übrigens nicht.

Sind die Implantate jedoch nach 20 Jahren noch intakt und die Neuronen auch, dann könnte diese Technik ähnlich vielen Menschen helfen wie Herzschrittmacher schon heute. Prothesen gibt es nicht nur fürs Gehirn, sondern für Ohr, Arme, Beine und Muskeln. Bis auf das Gehirn könnte so mit der Zeit der gesamte Mensch ersetzt und verbessert werden. Das Gehirn ist das wichtigste Organ des Menschen, und am schwierigsten nachzubauen. Auch deshalb, weil man noch längst nicht verstanden hat, warum es so gut funktioniert. Und mit so wenig Energie. Es gibt zwar Projekte, die es sich zum Ziel gesetzt haben, ein nahezu komplettes menschliches Großhirn Zelle für Zelle auf einem Supercomputer zu simulieren, aber die Zweifel, ob das in absehbarer Zeit oder gar überhaupt je gelingen kann, sind genauso groß wie die Zuversicht der Befürworter dieses Unterfangens namens „Human Brain Project“.49 Dabei handelt es sich mindestens um ein Jahrhundertprojekt. Denn es ist zwar sinnvoll, ein Gehirn nachzubauen, um ihm auf die Schliche zu kommen, aber das Wichtige an einem Modell ist, dass manches vernachlässigt wird, während anderes genau abgebildet wird. Nur so kann man Zusammenhänge besser sichtbar machen und verstehen lernen. Will man alles genau nachbilden, kommt man zu den sogenannten Weltmaschinen. Das bedeutet, man kann alles damit simulieren, wirklich alles, sogar den Untergang von Atlantis. Aber letztlich erklären solche Modelle nichts.

Warum ist es so schwierig, unser Gehirn nachzubauen, unsere Intelligenz zu simulieren? Weil wir nicht einmal wissen, was Intelligenz ist. Dafür gibt es keine einheitliche, wissenschaftliche Definition, deshalb kommt es auch zu kuriosen Wortkombinationen wie Intelligent Design für Gott.

Gesetzt den Fall, man würde trotzdem ein Gehirn nachbauen und es ginge ganz gut voran, wie wüsste man, dass man es geschafft hat, ein „intelligentes“ Gehirn zu erschaffen? Ganz einfach. Wenn es in der Lage ist, einen Witz zu verstehen.

Können vor lachen

Wann ist ein Witz für uns ein Witz? Sie werden staunen, dafür gibt es Parameter. Ein Witz, aus neurowissenschaftlicher Sicht, muss einige Bedingungen erfüllen, um als solcher zu gelten. Nehmen wir einen älteren Witz, in dem zwei Physiker die Hauptrolle spielen. Achtung, gut festhalten, es geht los.

„Ein Professor für theoretische Physik und ein Professor für Experimentalphysik befinden sich auf einem Kongress in einem politisch instabilen Land, früher auch gerne Bananenrepublik genannt. Genau zu diesem Zeitpunkt bricht eine Revolution aus, das neue Regime lässt beide verhaften und zum Tode verurteilen. Allerdings gewährt der Diktator beiden einen letzten Wunsch. Darauf sagt der Theoretiker: ‚Wissen Sie, ich habe mein ganzes Leben der Theorie geopfert, der String-, der Multiversen-Theorie und der Supersymmetrie und natürlich auch der Quantenkosmologie. Nur wurde es mir nie gedankt. Auf Kongressen schliefen meine Zuhörer ein und meine Vorlesungen waren immer leer. Darum wünsche ich mir, dass ich einmal in meinem Leben einen Bericht über meine Forschung vor einem rappelvollen Hörsaal halten darf. Das Publikum ist aufmerksam, interessiert und am Ende klatschen alle begeistert.‘ Der Diktator gewährt ihm seinen Wunsch und wendet sich an den Experimentalphysiker, um nach dessen Wunsch zu fragen. Der aber meint nur: ‚Ich möchte bitte gerne vor diesem Vortrag hingerichtet werden!‘“

In unserem Gehirn gibt es verschiedene Bereiche, und um einen Witz als solchen identifizieren zu können, brauchen wir den präfrontalen Cortex. Er liegt im Gehirn vorne über den Augen hinter der Stirn und ist verantwortlich für Entscheidungen. Dort werden auch Vorausberechnungen für die Zukunft getroffen. Was hat das mit einem Witz zu tun? Bei einem Witz ist es notwendig, ihn gut, das heißt, eine Geschichte zu erzählen. Auch bei Geschichten berechnen wir voraus, was passieren kann. Es muss sich allerdings um eine sinnvolle Möglichkeit handeln, sonst berechnen wir nicht. Wenn ein Witz beginnt mit: „Hosen komma X mal drei, bummbumm“, dann werden wir keine sinnvolle Geschichte erwarten. Wenn wir aber etwa hören: „Rotkäppchen geht in den Wald und trifft ...“, dann entsteht in unserem Kopf eine Wahrnehmung dessen, was passieren wird. In diesem Fall erwarten wir aufgrund unserer Erfahrung beziehungsweise unseres erlernten Wissens, dass Rotkäppchen den bösen Wolf trifft.

Unser Gehirn wählt automatisch die wahrscheinlichste Möglichkeit aus. Wenn diese Möglichkeit eintrifft, dann sind wir beruhigt. Wenn die Vorhersage nicht eintrifft, dann wird der Oje-Schaltkreis aktiviert und wir fühlen uns schlecht.

Denn in unserem Alltag ist es wichtig, dass wir für die Zukunft immer ein paar Sekunden vorausberechnen, was am wahrscheinlichsten passieren wird. Aber es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Das wird beim Witzeerzählen ausgenutzt. Bei einem guten Witz geht es darum, die Zuhörer dazu zu bringen, in eine bestimmte Richtung zu denken. Beim Beispielwitz mit den Physikern gäbe es folgende Möglichkeiten: Der Experimentalphysiker wünscht sich etwas, das sein Leben verlängert, etwa ein vollständiges, menschliches Gehirn auf einem Supercomputer zu simulieren, oder er reagiert mit Apathie angesichts der verzweifelten Situation oder er möchte sich zum Lebensende eine besondere Freude verschaffen, was im Falle des Experimentalphysikers Werner Gruber etwa ein knuspriger Schweinsbraten wäre.* An diese drei Möglichkeiten wird unser Gehirn vermutlich zuerst denken, aber es gibt noch eine vierte. Der Experimentalphysiker wünscht sich den Tod, das ist ungewöhnlich – aber verständlich, weil er sich den Vortrag des Theoretikers ersparen möchte.

In dem Fall realisiert unser Gehirn, dass es sich tatsächlich um eine vernünftige Lösung handelt – so entsteht ein Widerspruch zu dem vorausberechneten Verhalten und dem tatsächlichen. Diesen Widerspruch finden wir angenehm, der Witz funktioniert, wir lachen. Ein Computer würde über den Witz nicht lachen, weil er den Widerspruch nicht als komisch empfinden kann. Dazu gehört „Intelligenz“, wie immer Sie die auch definieren möchten. Mag sein, dass Sie diesen Witz nicht komisch finden. Das hat dann aber andere Gründe und nichts mit Intelligenz zu tun. Aber auch wenn Sie beim Witz über die beiden Physiker nicht gelacht haben, die Witze, über die Sie lachen, funktionieren nach demselben Prinzip.

Warum wir lachen, mit den Lippen beziehungsweise mit dem Zwerchfell, ist noch unbekannt. Der griechische Philosoph Aristoteles war der Meinung, dass die Fähigkeit zu lachen den Menschen vom Tier unterscheidet. Aber hier hat er sich geirrt.

Menschenaffen können auch lachen, Ratten lachen beim Spielen und wenn man sie kitzelt, es wird sogar vermutet, dass manche Vögel lachen können. Ob sie das machen, weil sie etwas komisch finden, ist nicht bekannt. Eine Lachattacke bei Menschen kann übrigens kurz ähnlich euphorisieren wie die Einnahme von Kokain. Man kann einen Lachanfall sogar elektrisch auslösen, indem man das Lachzentrum im Gehirn stimuliert. Wenn man diese Gehirnregion mit einer Elektrode reizt, dann findet der Proband alles zum Brüllen komisch und kann vor lauter Vergnügen kaum das Wasser halten. Ganz ohne Witz.

Wenn Sie den obigen Witz nicht gemocht haben, dann mögen Sie vielleicht naturwissenschaftliche Witze lieber als Witze über Naturwissenschaftler. In den Shows der Science Busters ist Werner Gruber für den naturwissenschaftlichen Witz zuständig, einer seiner liebsten, der auch mit Bananen zu tun hat, lautet: „Was ist gelb, krumm, normiert und vollständig? Ganz einfach, der Banana-chraum!“ Heinz Oberhummer und Werner Gruber amüsieren sich dabei köstlich, Martin Puntigam bräuchte in so einem Fall eine Elektrode im Lachzentrum.

* Weil es eine liebe Tradition darstellt, dass in jedem Buch, an dem Werner Gruber als Autor mitwirkt, sein Schweinsbratenrezept abgedruckt ist, jeweils in der Version des aktuellen Updates, finden Sie es auch in diesem Buch im Anhang auf Seite 281.

2) The

Beast within

Feuersalamander, Beine auseinander

Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in absehbarer Zeit zu Cyborgs werden, in denen sich biologisches Material und künstliche Bauteile zumindest die Waage halten, ist eher gering. Wobei die Definition schwierig ist, denn manche Wissenschaftler meinen, Menschen seien schon dadurch, dass sie in einer technisierten Umgebung leben und vielfach von ihr abhängig sind, bereits im weitesten Sinne Cyborgs. Das animalische Pendant zu Cyborg wäre übrigens Cybrid. Oder Schimäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen Tiere werden, ist mindestens genauso groß wie die, dass wir Roboter werden. Manche Zeitgenossen behaupten sogar, es wäre längst passiert.

Nämlich: Was haben Bill Clinton, seine Frau Hillary, Barack Obama, George Bush und sein Sohn George W. Bush gemeinsam? Ihre Vornamen werden englisch ausgesprochen, das ist richtig, sie haben alle einen amerikanischen Pass und sie sind allesamt Reptilien. Aber nicht irgendwelche Blindschleichen, die in der Sommerwiese unter den Rasenmäher kommen, sondern reptiloide Weltherrscher. Wie sind sie das geworden?

Ganz einfach, sie sind als Reptilienwesen auf die Welt gekommen, immerhin sind sie Nachkommen von reptiloiden Wesen mit sowohl menschlichen als auch Reptilieneigenschaften vom Planetensystem „Alpha Draconis“, die sich mit Menschen gekreuzt haben und die Menschheit seit Jahrtausenden nach Belieben dominieren. Auch die Mitglieder des englischen Königshauses, überhaupt viele Mächtige der Welt sind samt und sonders Echsen.

Warum schauen sie dann Menschen zum Verwechseln ähnlich? Weil es sich um Formwandler handelt, um sogenannte Shapeshifter. Sie können sich das Aussehen von Menschen geben, und nur wer genau hinschaut, kann erkennen, dass ihre Pupillen senkrecht stehen.

Normalerweise leben Reptiloide im Inneren der Erde und kommen nur manchmal an die Oberfläche. Davor müssen sie aber, wie Vampire, Menschenblut trinken, um die Kraft zum Shapeshifting zu haben und sich in Menschen zu verwandeln. Viele von ihnen sind zwischen 1,50 und 3,70 Meter groß. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jede Basketball-WM per se eine Reptiloiden-Jahreshauptversammlung ist. Im Weiteren sind die Reptilienwesen für Völkermorde, Massenschlachtungen von Tieren, schwarze Magie und sexuelle Perversion, Drogenpartys, Kindesmissbrauch und die Zerstörung unseres Planeten verantwortlich. Nicht die Menschen. Die sind ihrem Wesen nach gut, aber den Echsenmenschen unterlegen.

Und warum sind Reptiloide so gemein? Zum Spaß. Die Erde ist ein Disney Land für Reptiloide, hier toben sie sich aus. Sie können übrigens ganz leicht nachprüfen, ob Ihr Chef in der Firma ein Reptil ist oder nicht. Reptilien sind wechselwarm, gehen Sie also mit Ihrem Chef im Winter in die Sauna, wenn er nicht schwitzt, haben Sie einen Verdacht. Wenn Sie sich dann nach dem Aufguss im Schnee wälzen, und er wird immer langsamer und bleibt schließlich liegen, dann wissen Sie, er ist Reptiloide. Wenn er dann noch ein Ei legt, dann besteht sowieso kein Zweifel mehr.

Erfunden hat die Reptiloiden-Verschwörungstheorie der ehemalige britische Fußballprofi und vormalige Pressesprecher der englischen Grünen David Icke. Sie wird zu den zehn weltweit erfolgreichsten Verschwörungstheorien gezählt und hat Anhänger in über 47 Ländern, was ziemlich genau so viele sind, wie der Papst zu Ostern am Petersplatz grüßt. Zufall? Wohl kaum. Selbstverständlich ist der Papst auch eine Eidechse, sieht man auf den ersten Blick. Was glauben Sie, warum hat sich Papst Johannes Paul II. immer nach Flügen auf den warmen Asphalt des Rollfeldes gelegt? Das Bodenküssen war nur eine Ausrede, im Flugzeug war es kalt, er wollte sich aufwärmen.

Ich hab dich zum Fressen gern

Dass verschiedene Arten miteinander kooperieren, ist im Tierreich keineswegs ungewöhnlich. Wenn beide davon profitieren, nennt man das Symbiose, wenn beide profitieren, aber einer stärker als der andere, heißt das Helotismus, wenn aber nur einer profitiert, spricht man von Parasitismus oder Schmarotzertum.

Einen klassischen Fall von Schmarotzertum haben wir schon kennengelernt, Stechmücken aka Gelsen. Sie kommen zu uns und bauen Östrogen ab, weil sie zu faul sind, es selber zu produzieren. Das ist allerdings harmlos im Vergleich zu dem, was Cymothoa exigua macht. Wenn man im Lexikon nachschlägt, bekommt man die Auskunft, es handle sich dabei um einen parasitischen Krebs aus der Ordnung der Isopoda, der im östlichen Pazifik vorkommt und hauptsächlich verschiedene Fischarten der Gattung Lutjanus aus der Familie der Schnapper befällt. Denkt man sich nichts Böses, Hauptsache, der kleine Racker geht an die frische Luft und sitzt nicht die ganze Zeit vor dem Fernseher. Auf Englisch nennt man Cymothoa exigua tongue eating louse, und das kommt der Sache schon näher. Die Krebsweibchen suchen sich nämlich einen Schnapperfisch, saugen sich am Zungengrund fest und zapfen die dort befindliche Arterie an. Das führt dazu, dass die Zunge, oder was ein Fisch als Zunge im Maul hat, also im Wesentlichen der Überzug des Zungenbeins, degeneriert. Der Krebs nimmt nun die Stelle der Zunge ein, und auch deren Funktion, sodass der Fisch weiterhin Nahrung aufnehmen kann und der Krebs davon profitiert. Und so leben sie bis an ihr Lebensende. Wenn man ein Bild eines Schnapperfischs sieht, der statt einer Zunge einen hypertrophierten Krebs im Maul hat, dann fühlt man Mitleid und denkt: „Der arme Fisch.“ Aber dem Fisch scheint der Parasitenbefall nicht viel auszumachen, und im Vergleich zu dem, was ihm passiert, wenn er Teil einer Bouillabaisse wird, ist eine Krebszunge eine Wohltat.

Weniger gut geht so ein parasitäres Verhältnis für manche Schaben aus. Schaben können zwar ohne Kopf noch relativ lange leben, aber wenn sie an eine Juwelwespe geraten, dann geht es ihnen an den Kragen. Die Juwelwespe besitzt nämlich ein Gift, mit dem sie die Schabe lähmt.

Das wäre schon ein Sieg durch technischen k.o. für die Wespe, die um vieles kleiner ist, aber sie veredelt die Schabe in ihrer Wertschöpfungskette weiter. Der erste Stich in den Brustmuskel schränkt die Schabe massiv in ihrer Bewegungsfreiheit ein, der zweite Stich geht direkt ins Gehirn und sorgt dafür, dass der Fluchtreflex der Schabe ausgeschaltet wird. Danach lässt sich die Schabe von der Wespe wie ein Pferd an der Longe am Fühler in eine Höhle führen, in der die Wespe in die Schabe ein Ei legt, anschließend die Höhle verlässt und verschließt. Die Schabe lebt noch einige Tage weiter, denkt aber durch die Lähmung nicht an Befreiung und wird von der ausschlüpfenden Wespenlarve so lange als Jause verspeist, bis sie endgültig stirbt. Danach verpuppt sich die Larve in der Schabenhaut, um nach wenigen Wochen als wunderschön schillernde Juwelwespe zu schlüpfen, der man nichts Böses zutraut. So wirtschaftet man nachhaltig, kein Teil der Schabe bleibt ungenützt.

Nicht immer ist der Parasit kleiner als der Wirt und muss zu Gift greifen. Manchmal hat der Wirt keine Chance, weil der Parasit so viel größer ist, dass an Gegenwehr überhaupt nicht zu denken ist.

Die Meeresschnecke Elysia chlorotica beispielsweise überfällt eine Algenart, setzt sich auf sie, ritzt kleine Löcher in die Algen und saugt ihre Zellen aus. Das meiste der Algen verdaut die Schnecke, aber die Chloroplasten baut sie in ihren Körper ein. Pflanzen und auch Algen nutzen Chloroplasten normalerweise zur Fotosynthese. In ihnen wird mithilfe von Sonnenlicht Kohlendioxid verbraucht und Sauerstoff und auch Glukose erzeugt. Der Sauerstoff wird üblicherweise an die Luft abgegeben, die Glukose hingegen dient der Pflanze als Nahrung. Wozu aber braucht eine Meeresschnecke Chloroplasten, für ihr Chloroplasten-Sammelalbum? Nein. Die Chloroplasten gelangen in der Schnecke in spezialisierte Zellen, die den Verdauungstrakt säumen. Vom Verdauungstrakt wachsen daraufhin zahlreiche winzige Schläuche in den Körper hinein, die die Hautoberfläche erreichen und dort eine Chloroplasten enthaltende Schicht bilden. Anschließend bildet die Schnecke ihren Mund zurück und lebt von da an ausschließlich von Nährstoffen, die von den in den Körper der Schnecke eingebauten Chloroplasten stammen.

Das heißt, die Meeresschnecke stellt indirekt auf Lichtnahrung um. Vielleicht weil sie ab einem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens keine Lust mehr hat, sich Nahrung zu suchen.

Das gibt es auch bei Menschen. Dort wird aber nicht aus Faulheit auf Lichtnahrung umgestellt, sondern aus Wichtigtuerei oder Einfalt. Die Meeresschnecke Elysia chlorotica gehört zur Gattung der Elysia in der Familie der Placobranchidae in der Unterordnung der Schlundsackschnecken der Ordnung der Hinterkiemerschnecken. Bei den menschlichen Lichtfastern ist die Systematik nicht so kompliziert. Es gibt nämlich nur zwei Arten von Lichtfastern: Die, die es ernst nehmen, die sind tot, alle anderen sind Schwindler oder Betrüger.

Fact Box | Lichtnahrung

Beim Lichtfasten wird sogenannte Prana-Energie als vollwertiger Nahrungsmittelersatz angepriesen als, nun ja, Nahrungsmittel. Und zwar für alle. Wenn Sie sich zu einem sogenannten Lichtnahrungsprozess entschließen wird das Ihre Hauptmahlzeit. Klingt nach einseitiger Ernährung. Ist es auch. Denn wenn Sie lichtfasten, stellen Sie die Nahrungsaufnahme komplett ein und leben von Licht. In der Früh Welle, abends Teilchen, den Sonntagsbraten zirkular polarisiert. Das heißt, Sie brauchen nicht nur kein Brot, keine Milch und auch kein Klopapier mehr zu kaufen, auch die Kanalgebühren fallen weg, und Sie können Ihre Küche und Ihre Toilette vermieten. In Zeiten der Geldentwertung ein tolles Konzept. Leider kann nicht jeder einfach zu essen und trinken aufhören und nur von Licht leben, sondern ist auf die Einschulung durch besser qualifizierte Schlüsselkräfte angewiesen. Selbstverständlich kostenpflichtig. Deshalb haben die vielen Millionen Elenden und Hungernden beispielsweise in Afrika, wo in vielen Teilen, ähnlich wie im Schlaraffenland die Tauben, die Lichtteilchen vom Himmel in den Mund fliegen könnten, leider Pech gehabt. Überspitzt formuliert kann man sagen: Weil sie zu viel mit Verhungern beschäftigt sind, haben sie keine Zeit und Kraft, sich auf Lichtfaster umschulen zu lassen. Lichtfasten ist also ein Herrenmenschenkonzept für Menschen mit zu viel Zeit und zu viel Geld. Oder zu viel Leichtgläubigkeit. Denn wer den Löffel endgültig abgeben möchte50, dem kann es auch tatsächlich passieren.

In der Schweiz hat unlängst eine Frau ihren Aberglauben mit dem Leben bezahlt51, weil sie den Unsinn, der in dem österreichischen „Dokumentar“-Film Am Anfang war das Licht behauptet wird, für bare Münze genommen hat. Sie hat nicht geglaubt, dass ein Auto mit Abblendlicht ein Auto mit Abblendlicht ist, und nicht Essen auf Rädern.

Schwein ist mein ganzes Herz

Wenn Hundebesitzerinnen oder -besitzer sich entschließen, mit ihren geliebten Vierbeinern eine Karriere als Tanzpaar zu machen, dann kommt es dabei darauf an, dass die beiden während der Dogdance-Vorführung möglich eins werden. Das schaut albern aus, aber wer will, kann das natürlich machen, und nach dem Tanzen können Mensch und Tier wieder ganz leicht voneinander getrennt werden.

Das ist nicht immer so, wenn Mensch und Tier zu einer Einheit verschmelzen, und ist oft auch gar nicht gewünscht. Während die Evolution des Menschen zum Roboter vermutlich noch eine Zeit lang in erster Linie ein wissenschaftliches Avantgardeprojekt darstellen dürfte, bei dem möglicherweise schon der Weg das Ziel ist, weil auf dem Weg zum Cyborg viele neue Ideen verwirklicht und technische Lösungen gefunden werden, ist die Evolution des Menschen zum Tier, beziehungsweise umgekehrt, längst medizinischer Alltag.

Begonnen hat es möglicherweise bereits 1927, als der sowjetische Biologe und Tierzüchter Ilja Iwanowitsch Iwanow versuchte, im westafrikanischen Guinea Schimpansenweibchen mit Menschensperma zu befruchten. Ziel der Unternehmung war, die Evolutionstheorie zu untermauern im Kulturkampf gegen den christlichen Westen, um einen lebendigen Urmenschen zu erzeugen als Missing Link zwischen Affen und Menschen.52 Das Unternehmen scheiterte auf der ganzen Linie, unter Menschenaffen verstehen wir heute etwas anderes. Heute weiß man besser, wie man so etwas anstellt, und muss sich nicht mehr die Mühe machen, über die Keimbahn von ausgewachsenen Exemplaren zu kreuzen, heute werden Zellkerne miteinander verschmolzen. Daraus entstehen dann Schimären, und auf diesem Gebiet ist bereits sehr viel möglich. Wenn man in Entenembryos Zellen von Wachtelschnäbeln in den Schnabel spritzt, dann wachsen den Enten Wachtelschnäbel. Umgekehrt funktioniert es genauso gut. Man nennt diese Tiere dann nach Verquickungen der beiden englischen Namen ducks (Enten) und quails (Wachteln) duails und qucks.53 Ob sich dadurch kulinarische Effekte ergeben, wurde noch nicht überprüft, Ente am Wachtelschnabelmousse wäre aber ein interessanter Serviervorschlag.

Will man kontrollieren, ob und wo ein Gen, das man in eine Tier-DNA eingebaut hat, aktiv ist, dann gibt man ihm ein grün fluoreszierendes Protein mit auf den Weg, und wenn das Gen, beispielsweise in einem Schwein, aktiv wird, dann leuchtet das Tier grün. Man kann es allerdings nicht als mobile Stehlampe verwenden, das Leuchten ist nur unter UV-Licht als Fluoreszieren zu sehen.

Wer sich das Wortspiel Schweinwerfer nicht verkneifen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Wofür macht man so etwas, wer braucht leuchtende Säugetiere? Das wird grundsätzlich gemacht, um mehr Wissen über Gene zu bekommen, und im Speziellen, um zu schauen, welche Zellen in Schweinen wie wachsen. Denn Schweineherzen besitzen die passende Größe und passende Leistungsfähigkeit, um etwa als Ersatzherzen für Menschen zu dienen. Allein in Deutschland warten 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan, und ihre Mitmenschen, die welche hätten, geben sie, nicht nur, solange sie leben, ungern her.

Xenotransplantation nennt man das, wenn Zellen von Lebewesen verschiedener Spezies in einem Organismus Platz genommen haben. Natürlich können Sie jetzt einwenden, das sei nichts Besonderes, jedes Mal, wenn Sie eine Leberkässemmel essen, kommt es zur Xenotransplantation. Das wäre aber nur dann richtig, wenn die Leberkässemmel in Ihnen weiterleben würde, was eine noch größere Sensation wäre als die erste Transplantation eines Schweineherzens in einen Menschen. Dass man die Semmel manchmal noch riechen kann, wenn Sie nach dem Verzehr aufstoßen, gilt nicht als Lebenszeichen.

Der Transfer von Zellen funktioniert übrigens in beide Richtungen. ACHM – animals containing human material – nennt man etwa eine Maus, die ein ganzes menschliches Chromosom in sich trägt und deshalb an Downsyndrom erkrankt. Es gibt sogar die Möglichkeit und auch entsprechende Begehrlichkeiten, nicht nur wenige menschliche Körperzellen in Mäuse einzubauen, sondern Mäuse herzustellen, deren gesamtes Gehirn aus menschlichen Gehirnzellen besteht. Könnte die dann die „Sendung mit der Maus“ verstehen? Weiß man nicht, aber eher nicht. Noch wurde das nicht gemacht und man geht davon aus, dass trotzdem nur ein Mäusegehirn und kein sehr kleines Menschengehirn in einer Maus entstehen würde. Allerdings wurde Mäusen schon ein menschliches „Sprachgen“ eingebaut und sie fiepsten danach anders als ihre Artgenossen.

Auch Hühnerküken, denen als Embryo Teile eines Wachtelgehirns eingebaut wurden, riefen wie Wachteln und nicht wie Hühner. Im Jahr 2005 soll bei der US-Patentbehörde ein Patentantrag auf die Erzeugung eines „Humanzee“ gestellt worden sein, eines Mischwesens aus Mensch und Schimpansen. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben, was allerdings nicht heißt, dass die Verschmelzung nicht schon irgendwo probiert wurde. Wenn so etwas gelänge, dann wären die Folgen unabsehbar für unsere Gesellschaft. Schimpansen teilen 98 Prozent unseres Genoms, ein erwachsener Menschenaffe ist, was das Bewusstsein betrifft, ungefähr mit einem vierjährigen Kind zu vergleichen. Welche Kreatur entstehen würde, wenn man einen menschlichen und einen Schimpansenembryo verschmelzen würde, was technisch möglich erscheint, weiß kein Mensch, ganz abgesehen von den juristischen und ethischen Konsequenzen, für die es noch keinerlei Lösung gibt.

Darüber hinaus sind wir Menschen besonders gut im Gesichtererkennen. Mit einem Blick können wir im Antlitz unseres Gegenübers viele Dinge gleichzeitig feststellen.Stimmung, Gesundheitszustand, Aufmerksamkeit etc. Sogar die Eignung zum Sexualpartner wird schon beim ersten Blick mit taxiert, ob wir das wollen oder nicht. Noch bevor wir überhaupt überlegen können, was wir von unserem Gegenüber halten sollen, haben Duftstoffe (Pheromone) und unser Gehirn mithilfe der Augen schon eine Vorbeurteilung getroffen. Das hilft uns bei der Einschätzung der Person und der Situation, der wir ausgesetzt sind. Diese Fähigkeit hat sich über Jahrmillionen evolutionär entwickelt und wir verlassen uns jederzeit unbewusst darauf. Das, was manche Menschen für Charme halten, interessiert unser Gehirn hingegen gar nicht mehr so sehr.

Wenn sich unser Gegenüber nun anders verhält, als wir das von Menschen gewohnt sind, und zwar einfach deshalb, weil es sich um eine Schimäre handelt, etwa einen hoch entwickelten „Humanzee“ oder einen Androiden, dann fällt diese Möglichkeit der Beurteilung für uns aus. Wir fühlen uns dann unwohl in Gesellschaft dieser Wesen. Man kennt das aus der Filmindustrie. Genau aus diesem Grund spielen die meisten Animationsfilme im Tiermilieu, weil es extrem schwierig ist, die Mimik eines echten Menschen nachzubauen. Wenn nur eine Kleinigkeit nicht passt, reagieren wir mit erhöhter Wachsamkeit, weil uns das Gegenüber unheimlich ist. Man nennt diese Phänomen uncanny valley, unheimliches Tal. Wenn eine Computeranimation stark abstrahiert ist, ist sie uns nicht unheimlich, weil wir sofort erkennen können: Das ist keiner von uns. Wenn die Animation perfekt wäre, wäre die Akzeptanz ebenso hoch, aber dazwischen erstreckt sich ein Tal, in dem wir uns nicht wohlfühlen. Menschen mit abweichendem oder musterfremdem Ausdrucksverhalten, vor allem im Gesicht, und da reicht eine kleine Beschädigung der vorderen Schneidezähne oder ein leicht hängendes Augenlid, erzeugen in uns eine deutliche Abneigung, weil solche Menschen erfahrungsgemäß oft sozial auffällig oder psychisch krank sind.

Auch robotische Schimären, wie Drohnen, die immer öfter in Kriegen eingesetzt werden, operieren mehr oder weniger im rechtsfreien Raum. Sie teilen zwar nicht unser Genom, aber sie sind von uns Menschen programmiert, funktionieren also ein wenig wie wir. Damit ist nicht gemeint, dass sie ihren Hochzeitstag vergessen, beim Essen den Mund offen haben und Socken zu den Sandalen anziehen. Sie sind vielmehr sozusagen mit unserer Art zu denken „gefüttert“. Wenn sie in absehbarer Zeit lernen sollten, eigene Entscheidungen zu treffen, uns damit viele Entscheidungen abnehmen und wir uns irgendwann auf ihre Entscheidungen verlassen, weil sie besser sind als von Menschen getroffene, wenn sie also für uns so unverzichtbar geworden sein sollten, dass wir sie für gleichwertig erachten, obwohl wir ihnen schon längst unterlegen sind, welche Rechte haben diese Roboter dann und welche Pflichten?

Betrachten wir ein einfaches Beispiel, das nicht unbedingt mit einer kriminellen oder tödlichen Handlung zusammenhängt. Kann ein Roboter alleine öffentliche Verkehrsmittel benutzen, vorausgesetzt er ist in der Lage, alle damit verbundenen Probleme zu lösen wie das Öffnen von Türen und Sich-einen-Platz-Suchen? Braucht er dazu einen Fahrschein? Und wenn ja, welchen?

Muss er einen normalen Fahrschein lösen oder gilt er für das Transportunternehmen als Fahrrad? Wenn der Roboter kontrolliert würde und der Beamte verlangte nach einem Einzelfahrschein, dann müsste es auch möglich sein, dass sich der Roboter eine Jahreskarte kauft. Dabei tauchen aber gleich zwei Probleme auf. Erstens braucht er ein Passbild. Nun könnten aber Roboter derselben Serie identisch aussehen, das Passbild würde zur Identifikation nichts beitragen. Und zweitens braucht der Roboter einen gültigen Lichtbildausweis, um eine Jahreskarte zu bekommen. Den hat er aber nicht, denn er ist ja als Roboter keine Rechtsperson im menschlichen Sinn. Also kriegt er keine Jahreskarte. Wenn er aber eine solche Karte nicht bekommen kann, dann braucht der Roboter auch keine normale Karte kaufen. Und hat er Anspruch auf einen Sitzplatz, etwa wenn ihm schön langsam die Energie ausgeht? Nach der Hausordnung der Wiener Linien gilt:

Benötigt jemand einen Sitzplatz dringender als man selbst, zum Beispiel ältere Personen, Eltern mit kleinen Kindern oder körperlich beeinträchtigte Menschen, bitten wir darum, diesen zu überlassen.

Die völlig unklare rechtliche Situation ist nicht das kleinste Problem, das die Menschheit beschäftigen sollte, bevor sie über sich hinauswächst.

Es war einmal … der Mensch

Was mit der Menschheit am ehesten passieren wird, ob sie eher mit dem Tier verschmilzt oder sich zum Cyborg entwickelt – oder gar als digitales Bewusstsein in alle Ewigkeit auf einer Festplatte weiterlebt, woran auch gearbeitet wird54, der Mensch quasi als unsterbliches Facebook-Profil –, kann heute niemand seriös beantworten. Fest steht nur, dass sie sich weiterentwickeln wird. Oder selber auslöschen. Diese Möglichkeit gibt es nämlich auch, und die technischen Mittel dafür haben wir bereits gebaut und beherrschen auch die Handhabung tadellos.

Nicht nur seine Neugierde und sein Tatendrang, sondern unter anderem auch seine Gier und seine Sorglosigkeit haben den Menschen dorthin gebracht, wo er heute steht, nämlich an die Spitze der Nahrungskette, aber sie könnten ihm auch zum Verhängnis werden.

Durch unseren sorglosen Umgang mit Antibiotika haben einzelne Bakterienstämme Resistenzen entwickelt, und die resistenten Stämme vermehren sich weiter und lernen dazu, man spricht hier sogar von Multiresistenz.

Im Jahr 2005 infizierten sich rund drei Millionen Europäer mit Bakterien, gegen die keine bekannten Antibiotika halfen, 50.000 von ihnen starben in der Folge daran.55 Wenn den Bakterien das gefällt, dann kann das der Menschheit epidemisch zusetzen. Nicht nur Menschen sind heute in der Lage, in wenigen Stunden rund um die Welt zu fliegen, auch Bakterien. Die checken gar nicht extra ein, die fliegen gleich als Handgepäck. Außerdem ist der Mensch eines der aggressivsten und potenziell gewalttätigsten Lebewesen der Erde. Laut der sogenannten Ungeziefertheorie sind wir somit unsere eigenen Totengräber. Diese Theorie besagt, dass eine technische Zivilisation auf irgendeinem Planeten, die zu aggressiv wird, sich durch einen nuklearen Krieg selbst auslöscht oder zumindest entscheidend zurückgeworfen wird. Und auf dem Gebiet sind wir ausreichend versorgt. Allein mit den bereits hergestellten Nuklearwaffen könnte im Schnitt jeder Mensch, der heute lebt, siebenmal getötet werden.

Wenn jeder von Ihnen jemand kennt, der darauf verzichtet, können Sie 14-mal, wenn jeder 52 Menschen zum Verzicht bewegt, sogar ein ganzes Jahr lang jeden Tag einmal getötet werden. Statistisch betrachtet. Das ist einerseits eine tolle technische Leistung, das sollen uns die Tiere und Bakterien und Roboter erst einmal nachmachen, andererseits wollen sie das vielleicht gar nicht versuchen, weil sie sich darauf verlassen, dass wir immer noch einen Schritt weitergehen.

Und so, wie es momentan aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit aus der Evolution durch Selbstauslöschung ausscheidet und sich nicht zu Robotern oder Tierhybridwesen weiterentwickelt, am größten.

Dann ist die Erde menschenfrei, wir übergeben quasi besenrein. Aber an wen?

Sollten Roboter bis dahin gelernt haben, wie man lernt und sich redupliziert, hätten sie keine schlechten Karten. Allerdings sind sie mit einem grundsätzlichen Problem konfrontiert. Maschinenwesen, die autonom agieren wollen, brauchen regelmäßig und viel Strom.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Strom für autonome Roboter zu bekommen. Die Firma Boston Dynamics hat einen Roboter namens Big Dog entwickelt, den sie selbst als „The Most Advanced Rough-Terrain Robot on Earth“ bezeichnet. Tatsächlich ist es beeindruckend, wie dieser vierbeinige Roboter über Schnee und Eis marschiert, selbst massive Tritte gleichgewichtsmäßig austarieren kann und dabei schwere Lasten über Stock und Stein transportiert. Aber Big Dog bekommt seine Kraft durch einen Verbrennungsmotor, der so laut ist, dass sich vielleicht ein Laubsauger in ihn verliebt, aber keine Roboterdame von Welt.

Am praktikabelsten, um Roboter mit Strom zu versorgen, damit sie nicht dauernd irgendwo tanken gehen müssen, wären vermutlich auch in Zukunft Batterien, und besonders beliebt sind im Moment Lithium-Akkus.

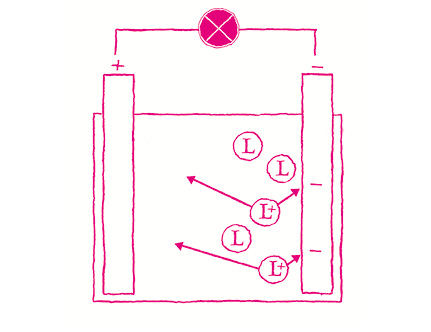

Lithium-Akkus haben einerseits eine hohe Energiedichte, und andererseits zeigen sie auch keinen Memory-Effekt. Sie können also immer wieder geladen und entladen werden, ohne dass es schädliche Folgen gibt. Wie aber funktionieren solche Lithium-Akkumulatoren?

Im Prinzip geht es um ein Ungleichgewicht von Ladungen. An einem Pol der Batterie gibt es viele Elektronen (Minuspol), am anderen Pol gibt es wenige Elektronen (Pluspol). Befinden sich an den Polen gleich viele Elektronen, dann ist der Akku entladen. Je höher der Ladungsunterschied ist, umso höher ist die Spannung und umso stärker möchten die Elektronen zum anderen Pol wandern. Je mehr Elektronen tatsächlich von einem Pol zum anderen fließen, desto stärker ist der Strom.

Bei einem Lithium-Akku besteht der Minuspol aus Graphit und der Pluspol aus Kobalt und Sauerstoff. Das Lithium ist im Graphit gespeichert. Der Graphit hat diese Atome aufgesogen wie ein Schwamm. Lithium ist ein sehr kleines Atom, es kann im richtigen Milieu sogar durch Metall wandern. Kommt nun ein elektrischer Verbraucher, so gibt das Lithium Elektronen am Minuspol ab, damit befinden sich dort viele Elektronen. Sie stehen dem Verbraucher zur Verfügung. Gleichzeitig werden aus den Lithium-Atomen nun Lithium-Ionen. Ihnen fehlt je ein Elektron, sie sind positiv geladen. Deshalb wandern sie nun allmählich hin zu dem Bereich, in dem sich das Kobalt und der Sauerstoff befinden.

Befinden sich alle Lithium-Ionen im Kobalt-Sauerstoff-Bereich, also dem Pluspol, dann ist der Akku entladen.Das Raffinierte ist nun, dass man die Lithium-Ionen wieder zurücktreiben kann. Dazu ist es nur notwendig, Strom durch den Akku zu schicken. Die Elektronen am Pluspol drängen die Lithium-Ionen wieder in den Kohlenstoff zurück, das braucht allerdings auch etwas Zeit.

Nun kann man anstelle von Graphit oder Kobalt auch andere Metalle oder chemische Verbindungen verwenden. Das führt dazu, dass es die unterschiedlichsten Typen von Lithium-Akkus gibt, die auch unterschiedliche elektrische Eigenschaften aufweisen.

Natürlich gibt es noch viele andere Typen von Batterien, anders als bei Computerprozessoren ist bei Batterien aber keine rasante Entwicklung zu erwarten. Das Problem ist die sogenannte Energiedichte. Darunter versteht man die Energie, die ein Stoff pro Masse freisetzen kann. Ein Lithium-Ionen-Akku hat eine Energiedichte von 0,5 Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg), der Sprengstoff Trinitrotoluol besitzt eine Energiedichte von 4 MJ/kg, selbst die stärksten Sprengstoffe, die es gibt, erreichen „nur“ den Wert 7 MJ/kg, während Benzin eine Energiedichte von 43 MJ/kg hat. Sieger in diesem Ranking wäre die Kernspaltung, spaltbares Material bringt 90.000.000 MJ/kg auf die Waage. Werden Roboter in Zukunft also mit Kernreaktoren laufen? Immerhin gibt es ja keine Menschen mehr, die sie zu einer Energiewende zwingen möchten.

Leider können Roboter nicht mit Kernreaktionen angetrieben werden, das ist technisch nicht sinnvoll. Die Elektronik von Robotern reagiert sehr problematisch auf Strahlung, man müsste also wieder viel Blei investieren, um den Roboter vor seinem Antrieb zu schützen, und damit würde die Energiedichte dramatisch sinken. Da kann man gleich Lithium-Akkus nehmen, und die werden einigermaßen so bleiben, wie sie sind. Wegen der Energiedichte. Würde man die erhöhen, was technisch wohl ginge, besäße ein Akku in ein paar Jahren eine so hohe Energiedichte, dass er gefährlich wäre wie Sprengstoff. Und einem Roboter, der zukünftig bereits ein Bewusstsein entwickelt hätte, wäre es sicherlich genauso unangenehm, in die Luft zu gehen, wie uns heute.

Natürlich gibt es auch nachhaltigere Vorschläge. Ein Modell namens Slugbot hat die Aufgabe, Schnecken zu entdecken und diese mit einem Greifarm in einen Behälter zu stecken. Wenn seine Batterien fast aufgebraucht sind, würde der Roboter zurück zur Ladestation fahren und die Schnecken einer Fermentierungskammer übergeben. Der Plan ist, dass in dieser Kammer Bakterien die Schnecken verdauen und das dabei entstehende Biogas einen Generator antreibt, der die Batterien wieder auflädt. Das klingt nach einem schönen, umweltfreundlichen Plan, den alle toll finden, außer vielleicht die Schnecken, allein momentan schafft ein Slugbot zehn Nacktschnecken pro Minute. Er müsste sich also, um überhaupt etwas anderes machen zu können, als Schnecken zu sammeln und zwischen einer Wiese und der Ladestation hin- und herzufahren, einen eigenen Roboter halten, der für ihn die Schnecken sammelt.56

Das heißt: Bevor die Roboter die Welt übernehmen, müssen sie erst noch ihr Energieproblem lösen. Das brauchen Tiere nicht, die könnten sofort loslegen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, welche Spezies die besten Voraussetzungen mitbringt, um unsere Nachfolge anzutreten.

Gib mir acht

In diesem Zusammenhang werden immer Oktopoden als unsere Kronprinzen genannt.

Warum ausgerechnet die? Was macht diese achtarmigen, schleimigen, rückgratlosen Kopffüßler, die mit ihren Saugnäpfen ausschauen wie eine alte Duschmatte, über die sich eine Kindergartengruppe in der Bastelecke hergemacht hat, und die die meisten Menschen nur als panierte Tintenfischringe an sich heranlassen, so besonders? Ganz einfach. Oktopoden gibt es schon sehr lange und sie sind außergewöhnlich schlau. Als der Krake Paul den Ausgang des WM-Semifinales zwischen Deutschland und Spanien richtig zugunsten Spaniens voraussagte, da liefen die Internetforen in Deutschland heiß und man wollte den Oktopus umgehend zum Verzehr freigeben. Das wäre aber sehr grausam gewesen. Denn wer Oktopoden isst, kann genauso gut Schimpansenhirne aus dem offenen Schädel löffeln. Kraken gelten sogar als noch schlauer als manche Primaten.* „Kein Wunder“, denkt sich da vielleicht mancher, „schließlich haben sie auch neun Gehirne. Mit einem derartigen Brain-Overkill hätte ich die Führerscheinprüfung auch im ersten Anlauf geschafft und wäre später nicht auf das Phishing-Angebot im Internet hereingefallen, das mich fast finanziell ruiniert hätte.“

Kraken haben aber nicht nur neun Gehirne, sondern acht Arme und drei Herzen. Neben dem Haupthirn hat auch jeder Arm ein eigenes Hirn. Und wozu? Ausstattungsprotzerei wie bei Mercedes-Maybach-Limousinen? Nein. Es handelt sich genau genommen auch nicht um neun Gehirne, sondern auch um ein Hauptgehirn und acht Nebengehirne. Diese sind vergleichbar mit dem, was man beim Menschen im Darm findet. Gemeint sind aber nicht Speisereste und Bakterien, sondern das enterische System. Es steuert den Magen-Darm-Trakt, sorgt also dafür, dass wir nicht dauernd ans Verdauen denken müssen, während wir es tun, und enthält beim Menschen rund fünfmal mehr Neuronen als das Rückenmark. Dieses „zweite Gehirn“ kann aber trotzdem nicht denken, das macht ausschließlich das „erste Gehirn“ im Kopf. Ähnlich ist es auch bei den Oktopoden. Die Arme dieser Tiere bewegen sich ja fast dauernd und unabhängig voneinander. Wenn das alles ein Gehirn koordinieren sollte, müsste es riesig sein und hätte trotzdem kaum Zeit für anderes. Deshalb ist die Arbeit an Subalterne delegiert. Diese Bereiche werden als Ganglien bezeichnet. Ähnlich wie bei Schaben, deren Ganglienpaare in den Beinen ja auch unabhängig vom Gehirn das Wegrennen koordinieren. Nur können die Nebengehirne in den Tentakeln von Kraken erheblich mehr als die von Schaben. Das geht so weit, dass abgetrennte Arme in der Lage sind, sich Futter zu nähern. Grundsätzlich sind zwar alle Arme gleich funktionell, trotzdem haben viele dieser Tiere jeweils einen „Lieblingsarm“, den sie bevorzugt für die Erforschung oder das Jagen verwenden. Die anderen Arme werden dann halt für die Fortbewegung genutzt. Bei Männchen gibt es am Ende eines Tentakels keine Saugnäpfe (Hectocotylus) mehr. Dort befinden sich die Samenpakete, die in die Mantelhöhle des Weibchens müssen. Bei den Papierbooten, einem kleineren Oktopus, kann dieser Arm mit den Samen die Weibchen sogar, wenn er vom Rest des Männchens abgetrennt wurde, selbständig finden und befruchten – remote impregnation –, das Männchen kann also gleichzeitig Fußball schauen und seinen Vaterschaftspflichten nachkommen, ohne schlechtes Gewissen.

Spezielle Sinneszellen in den Saugnäpfen teilen den Oktopoden mit, wie die Beute schmecken wird. Wir Menschen müssen unsere Finger abschlecken, wenn wir wissen wollen, wie das Essen gewürzt ist, das sparen sich die Oktopoden.

Wofür verwenden Oktopoden ihre Gehirne noch? Zum Nachdenken. Und das ist spektakulärer, als es im ersten Moment klingt, denn Kraken sind wahre Grübler. Sie können Probleme lösen, was viele Menschen kaum zuwege bringen. Auch solche Probleme, denen Kraken in freier Wildbahn noch nie begegnet sind, die sie daher auch gar nicht lösen können müssten. Kraken bewältigen etwa Irrgartenprobleme besser als die meisten Säugetiere. Und Oktopoden lernen durch Zuschauen, das können sonst nur Menschen, Menschenaffen und Ratten. Kraken können beispielsweise lernen, wie man einen Videorekorder bedient. Das ist im 21. Jahrhundert zwar kein Soft Skill mehr, das High Potentials in ihren Lebenslauf schreiben, aber trotzdem bemerkenswert. Kraken können zwar nicht das VPS einstellen und den Wochen-Timer programmieren, aber das Gerät ein- und ausschalten. Wenn man einem ausgewachsenen Oktopus in einem Aquarium nach einem bestimmten, beispielsweise optischen Signal Futter gibt, dann merkt er sich das. Das funktioniert bei Menschen ganz ähnlich, Sie brauchen nur auf ein Plakat fürs Feuerwehrfest „Freibier“ schreiben, auf dieses Signal reagieren wir. Wenn man aber dem Oktopus dann einmal kein Futter gibt, sondern einen Stromstoß, so ignoriert das Tier das Signal in Zukunft. Das funktioniert bei Menschen schon nicht mehr so gut. Selbst wenn es auf einem Feuerwehrfest mit Freibier fast zwangsläufig irgendwann zu einer Schlägerei kommt: Solange es Freibier gibt, kommen die Menschen immer wieder.

Bei Oktopoden meidet aber nicht nur das ausgewachsene Tier die Stromstöße. Wenn ein anderes, jüngeres Tier im selben Aquarium das zufällig beobachtet hat, reagiert es ebenfalls nicht mehr auf das Signal, das ursprünglich Futter bedeutet hat. Und so lernen Kraken auch viele andere Dinge, nicht nur durch Probieren, sondern durch Beobachtung. Das heißt aber nicht, dass Sie Ihre Kontaktanzeigen in Erotikmagazinen aufpeppen können: „Vieles kann, nichts muss sein, mein passiver Oktopus stört doch nicht.“ Auch wenn ein Oktopus acht Arme besitzt und für viele Menschen Tiere die wichtigen Bezugspunkte in ihrem Leben sind, ein flotter Dreier mit Oktopus wird schon deshalb immer ein special interest bleiben, weil er uns körperlich so unähnlich ist, dass uns die Spiegelneuronen sagen: Der ist nicht sexy.

Aber Kraken können nicht nur sehr schnell lernen, sondern sich auch fabelhaft an ihre Umgebung anpassen. Sodass sie fast unsichtbar werden. Sie können durch Beobachten sogar Untergrundmuster nachempfinden, die sie in ihrer Lebensumgebung noch nie gesehen haben. Setzt man einen Kraken auf ein Schachbrett, so wird er versuchen, die geometrischen Muster nachzuahmen. Und er schafft es nicht perfekt, aber gut genug, um für Feinde unsichtbar zu sein.

Inoffizieller Meister aller Klassen in Oktopus-Camouflage ist allerdings der indonesische mimic octopus. Er wurde erst 2001 entdeckt, hört zoologisch auf den Namen Thaumoctopus mimicus, und hat bis heute noch keine offizielle deutsche Bezeichnung. Manchmal wird er wegen seiner Fähigkeiten Karnevalstintenfisch genannt, und das trifft die Sache nicht schlecht. Bis zu 1.100-mal am Tag wechselt er sein Aussehen. Im Schnitt alle knapp eineinhalb Minuten ein neues Outfit. Wenn Sie also ungeduldig im Vorzimmer warten, dass ein mimic octopus mit seiner Garderobe fertig wird, weil sie endlich ausgehen wollen, dann sollten Sie einiges an Geduld mitbringen. „Ich probiere nur noch schnell das kleine Schwarze, Schatz“ kann in dem Zusammenhang viel bedeuten. Ein mimic octopus kann in Sekundenschnelle Form, Farbe und auch Struktur seiner Haut verändern, je nachdem, was die Verhältnisse um ihn herum als angezeigt erscheinen lassen.

Und nicht nur das. Er ist sogar in der Lage, das Benehmen anderer Arten nachzuahmen. Schwimmt er über den Boden, ahmt er die Gestalt einer Flunder nach, im freien Wasser verwandelt er sich formmäßig in einen Skorpionfisch, der keinen Spaß versteht, wenn man ihn blöd anredet. Und zur Revierverteidigung verleiht der Oktopus seinen Tentakeln das Aussehen von hochgiftigen Schlangen. Seine Renommiernummer ist aber der Ritter der Kokosnuss. Der Karnevalstintenfisch ist imstande, sich in Form und Farbe einer Kokosnuss anzugleichen, um ungehindert durchs Wasser zu treiben, wobei er zur Navigation nur kleinste Teile seiner Tentakel verwendet.

Manche Oktopusarten können auf ihrer Haut zudem Spiegelungen der Meeresoberfläche nachahmen, sodass sie von oben nicht zu erkennen sind, und eine bei Hawaii lebende Art jagt nur in der Nacht und bei Mondenschein. Damit sie keinen Schatten wirft, leuchtet sie an der Unterseite und tut so, als wäre sie der Mond und als Krake gar nicht da.

Wenn man nun in Rechnung stellt, dass es Cephalopoden aka Kopffüßler schon seit 500 Millionen Jahren auf der Erde gibt, stellt sich die Frage: Warum wurden sie trotz ihrer Größe, Stärke und Intelligenz nicht Chefs der Meere? Zeit genug hätten sie gehabt, Dezenz ist keine tierische Eigenschaft, ungeschickt sind sie auch nicht. Warum lassen sie sich von uns Menschen noch immer als Ringe panieren, statt uns als Rache für die jahrhundertelange Jagd jedes Mal, wenn wir im Urlaub gleich nach dem Essen ins Meer gehen, die Badehose bis ins Kreuz hinaufzuziehen, bis wir sie in Ruhe lassen? Möglicherweise deshalb, weil alle Generationen von Kraken immer alles neu lernen müssen. Es gibt keinen Generationenvertrag, und das kommt so: Nach etwa dreieinhalb Jahren sucht ein Oktopusweibchen nach seiner ersten und einzigen Paarung im Leben eine Grotte oder Felsspalte und legt Eier. Für das Männchen ist nach einer Befruchtung das Leben in der Regel zu Ende. Das Weibchen kümmert sich noch etwa sechs Wochen um die Eier, nimmt während der gesamten Brutzeit keine Nahrung zu sich und stirbt dem Männchen nach. Klingt rührend, hatte aber den entscheidenden Nachteil, dass dadurch die Weitergabe von Wissen von einer Generation zur nächsten seit jeher verhindert wurde. Dieser Wissenstransfer wäre bislang auch ohne Ableben der Eltern in freier Wildbahn nicht möglich gewesen, weil Kraken seit Millionen Jahren als Einzelgänger sozialisiert waren.

Möglicherweise hat sich das aber nun geändert. In den Gewässern vor Capri im Golf von Neapel haben Forscherinnen und Forscher beobachtet, dass Kraken beginnen, in Gruppen zusammenzuleben. Das machen sie, weil der Lebensraum für sie kleiner wird, weil der Mensch immer mehr Platz beansprucht und alle anderen Lebewesen verdrängt. Und wenn junge und alte Kraken zusammenleben, dann zeigte sich bei Capri, dass sie sich ihrer Umwelt gegenüber dominanter verhalten als gewohnt. Wenn das so bleibt, dann könnten die Kraken endlich eine wichtige evolutionäre Hürde nehmen und in ein paar Hunderttausend Jahren noch viel schlauer und mächtiger sein als heute schon.

Aber noch sind Oktopoden nicht so weit, deshalb werden auch Käfern gute Chancen eingeräumt, unsere Nachfolger zu werden, und Ameisen. Im Verhältnis zu ihrer Körpergröße hat die Ameise ein größeres Gehirn als der Mensch. Jede Ameise hat zwar nur einen Bruchteil der Neuronen, die ein menschliches Gehirn aufzuweisen hat, aber ein Ameisenstaat ist ein Superorganismus mit annähernd so vielen Neuronen wie ein Mensch.

Das heißt, wenn Sie an Unsterblichkeit interessiert sind, und Sie werden noch einmal gefragt: Was wären Sie lieber: ein Seehase, ein Wasserbär oder ein Wurmgrunzer? Dann wäre unter diesen neuen Bedingungen Wasserbär das geringste Übel. Denn Wurmgrunzer gibt es bald nicht mehr, und Seehasen frisst der Slugbot. Ameise wäre natürlich am besten, aber: Keines von den dreien gilt nicht.

*Aber nicht weil sie Fußball-WM-Spiele richtig tippen können. Das war Zufall, das wissen wir bereits.