Chapitre II - LA CITÉ IMPÉRIALE (VIIIe-XIIe SIÈCLE)

Produit d'une imitation plus volontaire souvent que réfléchie, voué tout entier à la centralité (la création d'une capitale) et à l'uniformité (par la rédaction de codes appliqués idéalement partout), l'État antique, du fait de son caractère systématique, se présente davantage, en ses débuts, comme un objet statique à décrire, que comme un rapport de force dynamique à analyser.

I. - Les institutions

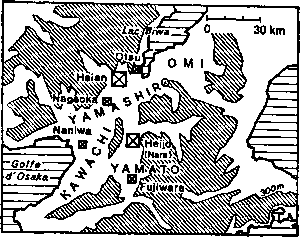

La capitale (kyo) fut plusieurs fois déplacée et reconstruite en des sites variés durant les VIIe et VIIIe siècles. À partir de la fondation de Heijo-kyo (Nara), en 710, cette mobilité diminua. Elle prit fin lors de la fondation de Heian-kyo, en 794. Plusieurs codes furent compilés. Mais seul celui de Yoro (daté de 718) est conservé. Toutefois dans ses deux manifestations, le sens des changements resta identique.

1. La capitale. - Il s'agit certes d'une agglomération urbaine qui finit par être considérable, mais destinée dès l'origine à rester unique (d'où l'emploi du singulier), parce que la centralisation impliquait l'unicité. Devaient y résider, outre l'empereur et sa parenté, les aristocrates devenus tous des fonctionnaires et formant la Cour. Les gardes, les domestiques, les artisans n'y séjournaient qu'en proportion de l'utilité de leur présence ; les moines en fonction de leurs liens avec le pouvoir.

Fig. 2. - Les capitales antiques

Le plan était emprunté à la Chine :

quadrangulaire, avec recoupement d'artères nord-sud et est-ouest,

mais traversé par une large voie axiale nord-sud, longue, dans les

deux derniers sites, Heijo (Nara), puis Heian, de 4,7 km, terminée,

au nord, par le Palais impérial, au sud, par la porte rajomon. Cependant en Chine ce type de

cité était protégé par des remparts. Au Japon, la sécurité l'en

dispensait.

La mobilité des sites eut plusieurs causes. Les

interdits venus du shinto -

l'obligation de fuir la souillure de la mort, lors du décès du

souverain -, longtemps importants, furent effacés ensuite par le

bouddhisme. La Cour dut compter aussi avec la répartition

géographique des uji, dont

elle émanait, ainsi qu'avec le problème des ressources et de la

main-d'œuvre (des dizaines de milliers de corvéables) venues des

provinces. La capitale fut déplacée au cours de la vie d'un même

empereur : une explication trop simple est à écarter. On verra

que, dans le cas de Heian, le souci d'éviter la pression des

monastères fut décisive.

2. Les codes. - Ils comprenaient un droit

pénal (ritsu), un droit

constitutionnel (ryo), des

lois complémentaires et des règles d'application. L'abrégé

ritsu. ryo. seido évoque en

fait le système (seido)

politique lui-même.

On peut y voir une tentative d'étatisation absolue,

accompagnée cependant, dès l'origine, de tels correctifs, que la

volonté de renforcer les privilèges hérités du Yamato semble en

avoir été l'inspiration.

A) Le travail, la terre, la production sont

entièrement contrôlés, grâce à une extension à toute la population

des registres de familles et du recensement des outils, et à tout

le territoire d'un cadastre connu, mais d'un usage limité au

VIe siècle. Jardins et terrains bâtis, cependant, sont

laissés à leurs occupants. Dans chaque catégorie sociale reconnue,

les individus étaient classés selon leur sexe et leur âge. Toutes

les rizières (den) étant

publiques (koden), chaque

sujet recevait une part (kubun) de surface, pour sa

subsistance, adaptée à son statut.

D'où le nom de ces rizières, kubunden, appelées aussi handen (rizières de redistribution), le

sol cultivable étant révisé tous les six ans. L'impôt foncier ne

dépassait pas 3 % de la récolte. Les charges les plus lourdes

(livraison de produits, par exemple textile, et corvées) pesaient

sur les personnes.

B) Dans les provinces, les kuni furent changés, afin de faire oublier les anciens cadres politiques. Un gouverneur (kami) et trois administrateurs, envoyés de la capitale, formaient le gouvernement provincial (kokushi). Le personnel subalterne recruté sur place parmi les anciens notables constituait une « fonction publique territoriale ». Des inspecteurs surveillaient les kuni en parcourant des circuits (do). Près de l'actuelle ville de Fukuoka, le Dazaifu, office spécial, surveillait Kyushu et les contacts avec le continent.

C) Dans la capitale, une élite de 5 000

à 10000 fonctionnaires (les estimations varient selon les

dates choisies et les méthodes de calcul) devait se consacrer au

service de l'État et ses membres ne devaient qu'à lui seul leur

survie au double plan honorifique et matériel. Cette noblesse de

fonction, formée uniformément dans et par l'État, était, à

l'exception des princes impériaux, répartie en 30 échelons

officiels (regroupés en huit « rangs » et un

« rang » de début), chacun ouvrant la voie à une possible

nomination dans des postes, selon des procédures régulières. Il en

résultait théoriquement un principe de mobilité sociale : donc

un enseignement et des examens. En fait, les hauts fonctionnaires

répartis dans les cinq rangs supérieurs (correspondant à environ

130 postes) avaient le double privilège de très hauts traitements,

et d'un droit de transmission héréditaire leur permettant d'assurer

à leurs fils, voire à leurs petits-fils, des débuts de carrière,

que, même à la fin de leur vie, ne pouvaient espérer les

administrateurs subalternes.

De cette description, la Cité impériale ressort comme

une évidence. Mais les institutions autorisent-elles à qualifier

d'État l'organisation du Japon antique ?

II. - L'espace antique et le mouvement économique

Autour de la Cité impériale, l'espace antique est remodelé : éloigné du continent, dilaté dans l'archipel par la guerre et les défrichements.

1. Le repli dans l'espace insulaire. - Après

sa défaite à Hakusunko (663), la Cour n'eut en vue que des

relations extérieures pacifiques : des ambassades furent

échangées avec la Chine, une vingtaine jusqu'en 838 à l'initiative

du Japon. Chaque fois des jonques transportaient environ quatre

cents représentants laïques et moines bouddhiques. Ambassades

coûteuses (vu le nombre des naufrages), qui prouvent l'intérêt de

la capitale pour les marchandises importées : drogues

médicinales, parfums, livres et images bouddhiques.

Puis vint le temps de la rupture. La conception

chinoise du monde qui reléguait le Japon au rang d'État tributaire

était gênante. Par réaction Shotoku Taishi, dans ses adresses à la

Cour des Sui, avait nommé le souverain du Yamato « Fils du

Ciel, dans le pays où le Soleil se lève ». Estimant ne plus

avoir à apprendre, la Cour supprima les ambassades : celle de

894 ne partit pas. Le commerce continua, assuré par des Coréens,

puis par des Chinois qui, venant à Hakata, près du Dazaifu, et à

Naniwa, introduisirent leur monnaie de cuivre au Xe

siècle. Le Japon n'était que le pays des métaux bruts : or,

argent, mercure.

2. La conquête intérieure. - Face aux populations périphériques du Jomon tardif (touchées néanmoins par l'usage du fer et la riziculture irriguée), le Yamato demeura pacifique. Une conquête systématique commença après le retrait de Corée. Des provinces furent créées dans l'extrême sud de Kyushu (Osumi, Stasuma) et dans l'extrême nord (Dewa et Mutsu). Chaque étape de la pacification voyait surgir des centres administratifs japonais nommés « barrière » ou « redoute ». Brassages de populations, alliances de lignages et commerce hâtèrent l'assimilation. Des groupes d'Ezo avaient été déportés dans les régions centrales sous le nom de fushu (captifs). Dès 816, des rizières leur furent attribuées. Au Xe siècle, à l'exception de l'Hokkaido actuel, la Cité impériale rayonnait dans tout l'archipel.

3. Les défrichements. - Dans les terres conquises, tout comme au centre de l'État, prolongeant le travail des époques Yayoi et Kofun, paysans, moines et aristocrates entreprirent d'étendre l'espace cultivé. La faim de terres, générée par l'essor démographique, y contribua. Mais encore des intérêts sociaux : d'une part, pour les particuliers, un droit privilégié d'occupation (sinon d'appropriation qui n'était pas conceptualisé) à perpétuité en 743, qui attira les fonctionnaires et les moines ; d'autre part, le luxe de la Cour et des monastères qui exigeait l'ouverture de chantiers forestiers pour la fourniture en bois de construction (champs et rizières devaient alors s'y adjoindre pour l'entretien des bûcherons). Une partie de la main-d'œuvre n'était pas fixée. On peut imaginer une masse paysanne mobile s'intégrant dans une foule de petites entreprises, conduites par des notables locaux, patronnées par l'aristocratie et les monastères. Nombre de chantiers furent sans lendemain. Dès le XIe siècle, des « rizières de redistribution » étaient en friche.

4. L'expansion économique. - Elle fut

continue, mais lente. Il faut y distinguer l'apparence et la

réalité.

Au VIIIe siècle, au moment où Heijokyo

(Nara) va être construite, la Cour tente d'organiser une économie

commerciale. De 708 à 958, des monnaies sont émises. Mais la frappe

de l'argent cesse dès 709. Seules circulent des pièces de cuivre,

métal dont l'extraction fut accrue. A Nara et à Kyoto, le plan

urbain prévoyait deux marchés (de « droite » et de

« gauche »). Pendant la construction des capitales,

monnaies et marchés n'étaient en usage que pour la rémunération et

l'approvisionnement du personnel mobilisé. Bien que le long de la

rivière Yodo, entre Heiankyo et le golfe d'Osaka (appellation

actuelle), sake (alcool de

riz) et poissons séchés aient été vendus sur des marchés

secondaires, puis acheminés vers les marchés officiels de la

capitale, la fiscalité demeura le principal moteur des échanges.

Les artisans travaillaient sous contrôle.

Au Xe siècle, la fin du monnayage, des

contacts officiels avec la Chine, la fermeture des grands marchés,

l'extension des friches ne révélaient pas une régression comme

celle que connut l'Occident après la division de l'Empire romain.

Il y eut simplement effacement de superstructures économiques

inutiles. En revanche au XIIe siècle, les signes

annonciateurs d'une phase d'expansion se multiplient. Des marchés

s'animent à Kyoto (Heian), où des marchands-artisans forment des

guildes, ainsi qu'à Hakata et à Naniwa, lieu d'arrivée des navires

chinois.

III. - Union et désunion de l'aristocratie

Face aux mondes extérieurs, la sécurité et une

abondance suffisante en produits de nécessité et de luxe étaient

d'une importance vitale pour la Cité impériale, Heijo-kyo, puis

surtout Heian-kyo. Mais il ne semble pas que, des siècles durant,

il y eut là des motifs d'inquiétude graves. Ni l'étranger

continental, ni le pourtour archaïque du Japon rizicole n'étaient

menaçants. De tels contacts, la paix et les échanges furent les

traits constants.

Le vrai danger potentiel était représenté par le monde

provincial dominé, où une contre-civilisation risquait de se

former : la preuve en fut administrée à la fin du

XIIe siècle, entrevue par les habitants de Heian,

comme la confirmation de l'apocalypse annoncée déjà par le

bouddhisme. Mais la société provinciale évoluait lentement et

jusqu'à l'irruption des cataclysmes, c'est à l'intérieur des

aristocraties laïques et monastiques que résida le danger.

1. Les forces profondes. - Plus qu'aux institutions, la capitale doit sa capacité de durer à la cohésion de ceux qui y résident. Mais elle ne se transforme pas en coercition, parce que la cohabitation quotidienne dans un espace limité y a modifié les comportements de l'élite supérieure et subalterne.

A) La démilitarisation. - C'est la ville qui

supporte les structures politiques et culturelles de l'État

antique. Or les 5 ou 10 000 fonctionnaires qui en sont le noyau et

la raison d'être ont eu des ancêtres guerriers durant tout le

VIIe siècle, en particulier sous les empereurs Tenchi et

Temmu. À Heijo-kyo (dite époque de Nara), la violence ne disparaît

pas complètement. À Heian, au IXe siècle, elle est

impensable, d'autant plus qu'elle est cause d'incendies. La

pratique guerrière de l'équitation et de l'escrime recule

rapidement. La capitale s'isole : une sortie, fût-elle de

quelques kilomètres, suffit à remplir d'effroi ceux qui s'y

risquent. Certes, les voleurs sont nombreux dans l'agglomération,

sans inspirer toutefois la même terreur. Une démilitarisation

complète (et irréversible) de l'élite fut donc le prix

psychologique à payer pour la stabilité de l'Etat. On se risquera à

évoquer, malgré d'immenses différences, la « Société de

Cour » décrite par Norbert Elias, où, un millénaire plus tard,

le noble remplace l'épée par la canne et adopte l'autocontrainte

comme seule conduite naturelle.

Plutôt que d'administrer l'État, en tant qu'espace

productif, la tâche prépondérante de la Cour fut de se gouverner

elle-même, de se discipliner, de faire respecter par chacun de ses

membres la position hiérarchique où il trouvait et ses limites et

sa sécurité. Ce qui supposait néanmoins qu'à cette démilitarisation

répondit, dans les provinces productrices, un semblable renoncement

à l'usage de la force, bien que les contraintes de la cohabitation

urbaine y fussent absentes. Quoique les preuves soient difficiles à

réunir, on admettra que, parallèlement à la création de la

capitale, les uji

provinciaux ont été affaiblis soit par un processus

d'autodissolution endogène, la sécurité étant suffisante

localement, soit par migration d'une partie de leurs élites vers la

Cour.

Loin de la ville toutefois, la démilitarisation

n'était que temporaire : le mouvement s'inversa dès que revint

le danger. De là, l'un des traits originaux de la civilisation

japonaise : une cassure persistante dans les élites entre le

kuge (noble de Cour) et le

bushi (guerrier), qui,

concrétisée au XIIe siècle, dura jusqu'au Japon de

Meiji.

B) Les

sécessions. - La capitale, malgré sa cohésion séculaire ne

put pas conserver dans son cadre géographique la totalité des

forces qui s'y étaient coagulées.

Les nouvelles sectes bouddhiques, Tendai et Shingon,

furent les premières à s'en éloigner. Les six sectes plus

anciennes, en fait des écoles dogmatiques localisées dans un seul

monastère et directement empruntées à la Chine, n'existaient qu'à

l'intérieur même de l'État, dont elles assuraient par leurs

cérémonies la protection. À Heijo-kyo, une colossale statue de

bronze (le grand bouddha de Nara) fut inaugurée en faveur de la

paix. Les moines participaient à la construction des routes, des

ponts, des réservoirs nécessaires à l'irrigation.

Sous le règne de Kammu-Tenno, la fondation de Heian

représentait déjà une forte réaction contre cette symbiose. Mais,

en outre, le monachisme des deux nouvelles sectes s'organisa

sociologiquement d'une manière autonome : chacune avec son

orthodoxie, sa hiérarchie, sa discipline austère, ses localisations

dans des montagnes plus ou moins éloignées, ses possessions

foncières. Dès le Xe siècle, les moines se mêlent aux

rivalités de la Cour, recrutent des guerriers, puis s'arment

eux-mêmes en masse. Néanmoins, malgré des heurts avec la capitale,

ils lui restent liés culturellement par l'élitisme de leurs

doctrines.

Plus tardif, et avec des conséquences plus graves à

long terme, fut le départ de groupes d'aristocrates vers des

provinces souvent lointaines, dans le Nord-Est et le Kanto. Il ne

s'agissait pas d'y occuper provisoirement des postes de gouverneur,

mais de s'y fixer définitivement, en y regroupant des terres, en

s'y alliant par mariages avec les notables locaux, les

« fonctionnaires résidents », qu'ils pouvaient regrouper

en clientèles. Nostalgiques de la capitale, ils ne s'en posaient

pas moins en concurrents.

2. Les pouvoirs familiaux.

A) Précarité et

stratégies de survie. - Une noblesse de fonction est par

nature soumise à la précarité. Elle ne dispose pas de titres

héréditaires, mais simplement d'une « inégalité des

chances », étroitement conditionnée par la fonction

qu'exercent le père ou le grand-père du futur fonctionnaire :

que ces derniers viennent à disparaître trop tôt, l'avantage de la

naissance s'évanouit également. Les privilèges dont bénéficiait la

strate supérieure des fonctionnaires de la capitale exigeait ainsi

une reconduction continue, d'une génération à l'autre, de

l'obtention de l'un, au moins, des postes dominants. En outre,

faute d'adversaires réels, l'État antique (dont les fonctions

spécifiquement étatiques étaient atrophiées) était incapable de

procurer une gloire (victoire militaire, entreprise audacieuse de

réforme) capable de mettre en valeur le talent individuel, et donc

d'inverser la chute d'un lignage entraîné vers l'obscurité. S'en

remettre aux études et aux concours (qui du reste ne

s'appliquaient, hors d'éventuelles prouesses culturelles, qu'à une

parodie de gouvernement) eût été en contradiction avec le désir

fondamental de la continuité des lignages. Ces derniers, pour

maintenir leur rang, durent donc s'orienter soit vers des

stratégies d'influence, à base de constructions familiales

complexes, soit vers une reconstitution des patrimoines fonciers

transmissibles héréditairement.

Seuls les lignages illustres sont connus : il est

donc hasardeux de généraliser leurs pratiques. Cependant, il semble

sûr que, seuls, ils avaient les moyens de multiplier et les

mariages et les adoptions (en mettant à profit des libertés plus

larges que celles de la Chine antique), et que les stratégies

familiales eurent pour finalité moins l'acquisition que la

conservation des privilèges. Il en résulta des systèmes de parenté

d'une stupéfiante complexité : écarts d'âge de plus d'une

génération entre les épouses, entre demi-frères ou

demi-sœurs ; mariages entre tante et neveu, oncle et

nièce ; adoption d'un frère cadet par un frère aîné ;

adoption encore de l'enfant de l'une des épouses par une autre

épouse, donc un transfert d'enfant tenu pour banal. Sans qu'il

faille négliger le cas de la « fille oubliée » (thème

littéraire noté dans le Dit du

Genji), dont on se souvient à un moment donné pour faire

face à un vide stratégique. Car sous l'anarchie apparente, c'est la

politique qui domine. Tout d'abord le besoin d'héritiers, à une

époque où les épidémies pouvaient être dévastatrices, mais aussi de

filles à placer, dans un lignage prestigieux, et, espérance ultime,

dans celui du Tenno ou de

son successeur prévu. Batardise et légitimité étant secondaires,

l'adoption permettant de pallier bien des déficiences, le nombre

des héritiers était une force et il a semblé réaliste de voir dans

ces parentés tentaculaires une renaissance des uji, tels qu'ils avaient existé avant

la stabilisation de la Cour. En fait, les différences sont

décisives.

Les postes visés sont ceux de l'État, donc limités en

nombre et impropres à un partage. Les nominations sont

individuelles, nullement collectives, même si les liens familiaux y

jouent un rôle capital.

Il s'ensuit qu'une parenté trop tentaculaire pose

les questions insolubles de sa hiérarchie interne et d'un

droit successoral qui, à Heian, resta dans un flou persistant.

Faiblesse générale des régimes polygamiques, la transmission des

pouvoirs était conçue selon une ligne verticale - de père à fils -

ou horizontale - de frère à frère. Les conflits internes étaient

aussi intenses que ceux qui opposaient globalement un faisceau de

parentés à un autre. La situation multirelationnelle des membres du

groupe familial faisait obstacle à la persistance des fidélités

au-delà d'une génération. Avoir de nombreux fils pouvait être un

avantage pour le père : pour son principal héritier, le nombre

des frères devenait facilement une nuisance. Certains chefs de

lignage en ayant conscience, à un désir d'élargissement de la

parenté, substituèrent une stratégie de resserrement, dont

l'adoption du cadet par l'aîné est un exemple. La logique

« verticale » du lignage était en contradiction avec

celle de Yuji (de la

parenté tentaculaire), même si elle devait utiliser ce moyen, en le

réduisant en fait à une clientèle viagère, dissimulée sous

l'apparence d'une stratégie simplement familiale.

La reconstitution des patrimoines allait dans le même

sens. Désignés comme shoen,

il s'agissait non de terres à cultiver, mais d'une attribution,

individuelle (tout comme les nominations à un poste), de pouvoirs

régaliens, principalement fiscaux, sur un espace donné.

Privatisation du prélèvement des taxes et impôts divers, sans

réellement le souci d'organiser une exploitation domaniale, le

shoen procurait à des

aristocrates fonctionnaires des revenus sûrs, indépendants des

aléas de leur carrière et du lieu de leur résidence, liés le plus

souvent à la capitale. Il faut ajouter que les femmes (exclues dans

l'ensemble des postes officiels) pouvaient être héritières de tels

biens et les transmettre par testament.

B) Immobilisme et

fractionnement de la Cour. - Si l'histoire du Japon et celle

de la Cour avaient été mêlées, cette dernière aurait été troublée à

l'extrême par les stratégies de survie du petit groupe des hauts

fonctionnaires. Mais au contraire, à Heian, la séparation ayant

duré jusque vers le milieu du XIIe siècle, leurs actions

(s'assurer des nominations, bâtir des organisations familiales et

des clientèles, privatiser une partie des revenus fonciers dont

jouissait la capitale) exigeaient, et eurent pour conséquence,

l'immobilisme du cadre formel dans lequel elles se déroulaient,

parce que ce dernier conditionnait la prévisibilité des résultats.

Par immobilité, il faut entendre une administration répétitive, le

ritualisme, l'expression littéraire comme champ unique de

créativité et le cantonnement du Tenno dans l'activité

cérémonielle : donc une politique dépolitisée, sans projets

collectifs, et sans drames.

Cependant, dans deux cas les stratégies dynastiques

parvinrent à des succès suffisants pour qu'il en résultât la

formation, parallèlement à l'État, mais dans la Cour, de deux

sous-systèmes politiques stables : 1 / celui des

régents-chanceliers (seikan-seiji), titres de fonctions

nouvelles, non prévues par les codes et attribuées, empiriquement,

à quelques familles Fujiwara, puis, dès le Xe siècle,

monopolisées par un seul de leurs lignages (non sans de violentes

compétitions internes) ; 2 / celui, au siècle suivant, des

empereurs retirés (in-sei),

théoriquement retirés dans une vie monastique (en fait dorée et

active), qui permit à certains membres de la famille impériale de

se pourvoir d'une position d'autonomie que son cantonnement

cérémoniel interdisait au souverain régnant.

Les deux cas semblent a priori divergents : les

régents-chanceliers accédaient à une fonction officielle ; les

empereurs quittaient la leur. Mais ni les uns ni les autres

n'avaient d'attributs précis de pouvoir. La localisation du pouvoir

dans l'État ne fut jamais institutionnalisée à Heian : elle

dépendait d'un jeu d'influence variable. Ces titres ou qualités

toutefois se situaient d'emblée, et également au-dessus ou tout au

moins au-dehors de la hiérarchie. En revanche, les Fujiwara du

lignage privilégié obtinrent très vite que le titulaire unique du

titre soit de régent ou soit de chancelier fut reconnu comme le

premier de sa parenté, avec la charge de « chef de

Yuji » (la réalité de

ce dernier méritant maintes restrictions). Dans la famille

impériale, il fut plus long de faire admettre que le premier, en

termes de parenté, n'était pas le souverain régnant, mais l'un ou

l'autre de ses prédécesseurs (souvent par ordre

d'ancienneté) : fait qui retarda la formation de son

sous-système politique.

Cependant, dans les deux cas, l'acquisition des

shoen fut la cause décisive

de l'émergence de ces « gouvernements » privés : ils

s'imposaient pour la gestion des revenus privatisés, leur

acheminement des lieux de production vers la capitale, lieu de

stockage et de consommation, sans intervention étatique. Des

fonctionnaires privés étant nécessaires, ils furent recrutés

dans les strates moyennes et inférieures de la Cour, déjà pourvue

de fonctions publiques : de là, une imbrication des carrières,

et d'immenses possibilités de cumul et de clientélisme. À la

gestion s'ajoutèrent divers offices et un tribunal.

Dans la seconde moitié du XIIe siècle,

eurent lieu d'autres tentatives - celles de certains Minamoto et

Taira (branches dérivées et détachées de la souche impériale) -

pour créer des autonomies identiques. Mais elles se heurtèrent à

l'irruption de la violence militaire dans la Cour, non conforme à

son immobilisme séculaire.

IV. - La dynamique de la société provinciale

« L'espace, ennemi n° 1 » : cette

formule qui sert de titre à l'un des chapitres de Fernand Braudel

dans sa Méditerranée au temps de Philippe II serait vraie pour le

Japon de Heian, à la condition de la nuancer selon les distances.

Le monde provincial y avait été considérablement dilaté par la

conjonction de l'assimilation des populations du Jomon tardif, d'un

réchauffement climatique, sensible dès le VIIIe siècle, qui

favorisait l'extension de la riziculture, et d'un essor

démographique qui, à la fin du XIIe siècle, donna à la plaine si

excentrée du Kanto une densité d'habitants capable d'équilibrer

celle des régions ayant servi de cœur à l'État antique. Plus grand

est l'éloignement - qui peut exiger des semaines de voyages par

terre, la voie maritime étant trop dangereuse, hors de la Mer

Intérieure -, plus faible est l'emprise de la capitale. Or c'est

précisément en ses terres lointaines qu'une interaction put le

mieux se produire entre diverses formes de dissociations

(privatisation des revenus fiscaux soustraits grâce aux shoen à la

communauté aristocratique ; émigration définitive) à l'œuvre

dans la Cour, d'une part, et la pression ascendante d'une strate

paysanne moyenne, stimulée par la possession de la terre, d'autre

part.

1. « Shoen » et

« Myoden ». - Ces deux institutions visant également

l'appropriation de la terre cultivable, différenciées fortement par

leur nature juridique, leurs conséquences sociales, leurs

dimensions respectives sur le terrain, la période de leur

généralisation, finirent toutefois par devenir complémentaires, la

seconde s'intégrant dans la première.

Pour le shoen, une charte de fondation était

nécessaire - précisant ses limites, sa surface, l'étendue de son

immunité fiscale - que seuls le Conseil suprême (dajokan) ou le

ministère des Affaires populaires avaient originellement qualité

d'accorder. Pour le myoden, le fait précédait le droit :

l'usager d'un terrain (rizières, - den -, champs, friches) lui

donnait son nom (myo), manière symbolique de l'enclore et d'en

écarter les concurrents. Aucune charte n'était nécessaire :

mais présence sur place et mise en valeur s'imposaient, ainsi qu'un

rapport de force favorable, face soit au gouverneur et à ses

délégués, soit au bénéficiaire d'un shoen (nommé ryoshu), selon que

le terrain concerné était soumis à une fiscalité publique ou

privée. La question de la main-d'œuvre était cruciale pour le

myoshu (maître de myoden) : souvent, chef d'une famille

paysanne étendue, il rejetait ses collatéraux vers la condition de

tenancier (sakunin), et s'appropriait tout ou partie des terres

indivises du groupe familial. Mais finalement, à la fois paysan

riche, chef d'exploitation et rentier du sol simultanément, le

myoshu se rendit dès le Xe siècle indispensable aux autorités qui

auraient pu le combattre : il devint collecteur d'impôt. Le

versement du nengu, taxe annuelle payée en riz, tomba partout sous

sa responsabilité : il la remettait (en prélevant sa part)

soit au bénéficiaire du shoen ou encore à son administrateur

(shokan), soit aux agents publics. Pour longtemps, le myoden

demeura l'unité fiscale de base.

Dans les régions centrales où l'enchevêtrement des

droits était extrême, où shoen, terre d'état (koryo), et myoden

étaient composés de parcelles dispersées, cette solution fut une

commodité technique. Dans les provinces lointaines, récemment

défrichées, et sous-administrées, la question mérite d'être posée

différemment. À l'intérieur des vastes dimensions d'un shoen,

plusieurs myoden purent s'emboîter sans difficulté. D'où une

conjonction d'intérêts privés, dont il est permis de penser que,

loin de nuire à la cohésion de l'État antique, elle a contribué,

plus que n'en eut été capable une centralisation bureaucratique, à

faire pénétrer, par exemple jusque dans le Kanto, le rayonnement de

la capitale : une conclusion qui toutefois doit tenir compte

du retour de la guerre.

2. La remilitarisation. - Ce n'est pas la

privatisation de l'administration et de l'exploitation de la terre,

mais le retour en force du guerrier (bushi) qui, dans la dynamique

de la société provinciale, devient de plus en plus le trait

marquant. La Cour avait compris la nécessité ponctuelle d'une

présence armée. Mais elle ne sut pas l'organiser, et c'est, hors de

son initiative, que, au XIe siècle, des groupes de bushi

(bushi-dan) se forment, toujours plus nombreux, pour défendre non

l'Etat, mais leurs biens propres ou leur autorité contre des

dangers diffus dans les campagnes.

Toutefois, d'une comparaison succincte avec

l'Occident, il ressort que, au Japon, certains synchronismes

fondamentaux font défaut. Le cadre politique et social dans lequel

se constituent les bushidan évolue différemment : on ne voit

vraiment ni vassalité, ni seigneurie châtelaine, ni spécialisation

militaire affirmée.

Contre le danger, comme en Occident, la force n'est

pas l'unique recours et, selon un processus analogue à la

« recommandation », les bénéficiaires des myoden et des

shoen, se sentant menacés, cherchent la protection de personnages

plus puissants, auxquels ils « remettent » leurs biens.

Or il ne s'agit nullement d'un engagement d'homme à homme, mais, le

sol et ses revenus étant seuls concernés, d'un partage de ces

derniers. Il n'est pas question non plus d'une délégation implicite

de pouvoir. Selon une hiérarchie descendante, du haut protecteur,

ryoke (un personnage puissant de la capitale ou un grand

monastère), jusqu'au myoshu et même au tenancier (sakunin), avec en

position intermédiaire, l'ancien ryoshu et le shokan, il n'existe

d'association que pour fixer des parts (shiki) de récoltes. Ces

dernières sont librement transmissibles par héritages ou encore

vendues, en totalité ou en partie : première pénétration d'une

économie de marché, faisant obstacle à la fidélité vassalique et à

la seigneurie. Le commerce et la guerre se déploient parallèlement,

laissant un rôle protecteur à l'aristocratie de l'État antique.

Les bushidan reflètent ces ambiguïtés. Le terme

désigne soit de petits groupes assez stables, de formation locale,

soit de grandes solidarités guerrières d'une durée très aléatoires,

quoique leur fréquence augmente durant la seconde moitié du XIIe

siècle.

Dans les premiers dominent les petits notables

ruraux : il faut en effet de l'aisance pour se procurer des

armes, des loisirs pour s'exercer au sabre et à l'arc, enfin un

certain prestige. De même que les myoshu, ces chefs de groupes

recrutent leur personnel (cette fois-ci, leurs compagnons de

combat) dans leur parenté proche ou lointaine, ainsi que dans leur

domesticité. La hiérarchie interne est de type familial. La guerre

n'est pas leur occupation exclusive et tous préfèrent ne pas

s'éloigner longtemps de la terre qui les nourrit.

À la tête des grands bushidan, on retrouve au

contraire les noms dominants de l'aristocratie : princes

impériaux, Fujiwara, Minamoto, Taira, divisés en lignages qui ont

tantôt fait choix d'un départ définitif vers le monde provincial,

où ils ont retrouvé des habitudes guerrières, tantôt décidé au

contraire de demeurer dans la capitale. C'est sous la bannière des

uns ou des autres que les petits bushidan, guerriers à temps

partiel, entrent dans la grande histoire, espérant y trouver

l'occasion de consolider leur situation locale, encore plus

fragilisée que ne l'est, dans la Cour, celle des lignages

illustres, par l'habitude du partage successoral.

V. - La fin de l'État antique

Il est impossible de préciser quand prit fin l'État antique. Car il s'agit, au sens que H. I. Marrou donne à ce mot, en l'appliquant au passage du monde païen au monde chrétien dans un même empire (Décadence romaine ou antiquité tardive ?), d'une « pseudomorphose ». Certes, pour la capitale, les bushi provinciaux représentent bien une contre-civilisation. Mais ce n'est pas pour ce motif qu'ils se sont armés, et c'est sous des chefs issus de l'aristocratie, qu'ils s'emparent (répartis en armées rivales) de Kyoto entre 1183 et 1185. Quoique extrêmes, ces brefs épisodes militaires, qui affectent le sentiment de sécurité séculaire de la Cour, non son existence, ne créent une modification irréversible que dans la mesure où ils émanent de l'émergence du Kanto, donc d'un second « foyer central » dans la géopolitique interne du Japon, sans lequel la remilitarisation de la société provinciale n'aurait pas atteint sa masse critique. De plus, l'État antique n'avait cessé d'être un gouvernement symbolique plus que réel : le non-pouvoir du Tenno, qui en est l'expression, peut s'accommoder sans peine de la démultiplication des centres d'autorité, puisqu'il suffit à les empêcher de sécréter leur propre légitimité.