Capítulo 7

Los chicos siguieron mirando por la ventana, memorizando cada uno de los pasos necesarios para viajar en el tiempo.

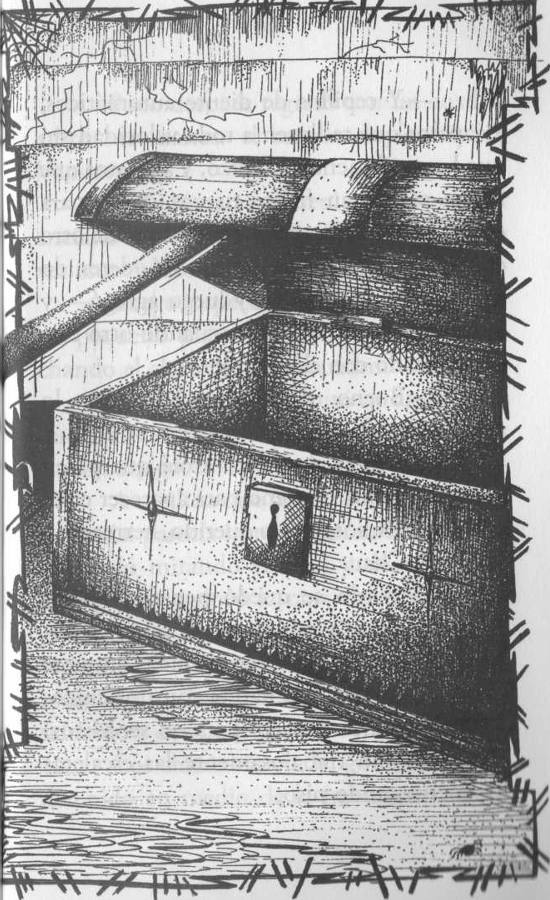

—¿Y ahora, cuando levante la tapa del baúl? —preguntó nervioso el anciano gordo que, como fue descripto al principio, era «una enorme panza sobre la que se bamboleaba una pequeña bolita, la cabeza, roja y agitada como un globito a punto de estallar».

—Cuando levante la tapa aparecerá en España, en su pueblo, con su familia, y ni rastros habrá para él de este baúl, esta habitación y de nosotros mismos —le contestó el otro que era «fino y alto como una palmera y al caminar (en este momento estaba sentado) se doblaba hacia adelante como próximo a quebrarse».

Controlando a cada instante el reloj y comentando nerviosos detalles del mecanismo del baúl, los dos ancianos esperaron a que transcurrieran los cincuenta y cinco minutos. Golpearon entonces la tapa del baúl, avisándole al de adentro que ya podía salir. Llegó el momento de levantar la tapa y ninguno quería hacerlo.

Por último se decidió el alto, aunque ayudándose con un palo de escoba.

—¿Álvaro… estás ahí? —preguntaron vacilantes. Como el amigo no contestaba por fin se asomaron: el baúl estaba vacío.

—¡Increíble, fantástico! —comentaron.

A continuación se introdujo el alto, cuya intención era viajar al futuro.

—Quiero conocer el año 2000. ¿Te imaginás, Pedro Pedraza? Seguro que habrá de todo: adelantos científicos, máquinas increíbles, queseyó…

—Claro, de todo.

—Y cepillos de diente automáticos, y zapatos que te lleven a toda velocidad sin que hagas el menor esfuerzo, y aparatos que hagan sonar tan fuerte tu voz como para que puedas charlar con otra persona de otro continente… —luego se quedó detenido un segundo, pensando, y luego agregó— y aparatos para no aturdirse cuando otro esté comunicado con el extranjero.

—Bueno, dale, cerrá la tapa —lo apuró el gordo.

—Oh, sí claro. Controlá que pasen los minutos justos como para aparecer en el año 2000. Adiós, gordo querido, hermano…

—Chau.

El gordo se quedó pensativo, vigilando cada tanto la marcha del reloj. Cuando habían pasado unos quince minutos paseó un poco por la habitación (los chicos debieron tirarse al suelo para no ser vistos) y luego subió trabajosamente las escaleras hasta el segundo piso.

Poco después regresó con un cuadro entre sus manos: el retrato de la familia Vanderruil.

—¡Qué caras tienen! —comentó el anciano en voz alta—. Si alguien entrara, al ver este cuadro escaparía corriendo.

Luego inspeccionó la pared, descolgó un pequeño platito y en su lugar, aprovechando el clavo, colgó el cuadro.

Nuevamente se sentó y aguardó a que transcurrieran los minutos acordados con su amigo.

A medida que se acercaba ese instante crucial parecía impacientarse. Finalmente se quedó mirando el reloj y de pronto se incorporó y golpeó la tapa del baúl con la punta de los dedos. Luego, levantó temeroso la tapa pero antes de llegar a ver hacia el interior tiró de ella hacia atrás y se apartó saltando a dos o tres metros.

Los chicos rieron. El gordo se quedó detenido en medio de la habitación varios minutos, hasta que se limpió el sudor de la frente y dijo:

—Dios mío, no me animo, no me animo.

En determinado momento salió disparado de la casa. Pasó casi rozando a los chicos pero tal era su nerviosismo que no llegó a verlos.

Lo vieron alejarse con sus trancos cortitos y precipitados y la cabeza gacha, como con vergüenza.

Matías Elias e Irene René lo miraron apenados.

—No perdamos tiempo, vamos a meternos nosotros —dijo enseguida Matías.

—Sí, vamos… ¡Un momento! —lo detuvo la chica, alarmada—. ¡No tenemos reloj!

—¿Cómo diablos vamos a conseguir un reloj? No podemos meternos ahí sin controlar perfectamente los minutos.

—No sé. Lo mejor es que vayamos al pueblo. Algo se nos va a ocurrir, alguien nos va a prestar un reloj.

Caminaron y por momentos corrieron, sin dejar de hablar a gritos sobre la aventura en que se habían metido.

—De todas formas tuvimos suerte —dijo Matías Elias Díaz.

—¿Con qué?

—Con haber retrocedido en el tiempo justo hasta la época en que los viejos recibieron el baúl. Si no, no tendríamos ninguna posibilidad de regresar a nuestro tiempo.

Por fin, cruzaron la entrada al pueblo.

—¿A quién le vamos a pedir un reloj, si no conocemos a nadie?

—No sé, busquemos.

—¡Allá! ¡Aquel chico! —gritó Irene René, exaltada, señalando a un chico que iba caminando, abstraído en la lectura de una revista.

—¿Y qué le decimos? ¿Cómo hacemos para que nos acompañe hasta la casa y se quede controlando el reloj? —se preguntó Matías Elias.

—Ya sé: le decimos que tenemos que hacer un experimento.