PEQUEÑOS ERRORES QUE OCURREN

—He pensado en algo más que voy a ser cuando sea mayor —dijo Guillermo.

—¡Troncho! ¡Más no! —exclamó Pelirrojo con admiración a pesar suyo.

Guillermo se decidía por una carrera nueva cada día por otro. Ya, durante el curso de la pasada semana, había decidido ser buzo, buscador de oro, cazador de caza mayor, podador de árboles, mago, fabricante de bombas atómicas y encantador de serpientes.

—Bueno, no quiero perder todo mi tiempo haciendo lo mismo, como la mayoría de personas mayores —dijo—. ¡Mirad a mi padre, yendo a la oficina todos los días! Debe de estar más que harto. Yo voy a hacer algo distinto todos los días, por eso tengo que pensar tantas cosas. El año tiene trescientos sesenta y cinco días… ¡Troncho, eso es un ratón de agua! No, no lo es.

Guillermo y Pelirrojo vagaban por la carretera según su costumbre, deteniéndose de vez en cuando para meterse en los regatos de la cuneta o intentar (por lo general sin éxito) diversas acrobacias en las cercas y verjas que bordeaban el camino.

—Bueno, y ¿cuál es esa nueva cosa que se te ha ocurrido? —le preguntó Pelirrojo.

—Montar caballos salvajes —replicó Guillermo—. Lo vi en el cine y me pareció estupendo… Había uno blanco y negro que era magnífico. Saltaba y… y… ¡bueno, era «colosal»! Me gustaría tener uno. Apuesto a que si trabajara para ellos, me dejarían uno o dos para mí, ¿no te parece? Este blanco y negro… daba vueltas y vueltas y saltaba en el aire…

—Como el de los Prodigiosos Cosacos que vinieron el año pasado —replicó Pelirrojo—. Los que actuaron en el Prado de los Cinco Acres sólo una noche.

—¡Troncho, sí! Eran maravillosos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquel hombre que saltaba de un caballo a otro en plena carrera?

—Sí… y aquel otro que cogía cosas del suelo cabalgando a toda velocidad.

—Sí, y aquel caballo que saltó por encima de otro…

—Y cuando montaron tres de pie, uno encima de los hombros del otro.

—Y saltaban encima de cosas y volvían a caer en el lomo del caballo sin silla ni riendas ni nada…

—Y realizaron una carga deteniéndose en seco a una voz de mando…

—¡Troncho! —exclamaron ambos extasiados al recordar la gloriosa noche de la representación de los Prodigiosos Cosacos.

—También voy a ser un Prodigioso Cosaco cuando sea mayor —dijo Guillermo—. Apuesto a que podría enseñar a mis caballos todas las cosas que ellos hacían… y estoy practicando para ser acróbata, de manera que me irá muy bien —intentó dar una voltereta sobre las manos en la carretera, pero rodó por la cuneta, y al levantarse dijo con dignidad—: Quería hacerlo.

—Tal vez vuelvan a venir este año —dijo Pelirrojo cuya mente seguía con los Prodigiosos Cosacos.

—Apuesto a que no —exclamó Guillermo—. Las cosas que uno quiere nunca ocurren dos veces… Nuestro calentador de agua no explotó más que una vez. ¡Troncho! ¡Fue estupendo! ¡Había agua por todas partes!

—Había un caballo que «bailaba» —exclamó Pelirrojo—. ¿Te acuerdas?

—Ya lo creo que «me acuerdo» —replicó Guillermo—. No, apuesto a que no vuelven nunca más.

—No, quizás no —convino Pelirrojo con un profundo suspiro.

Los dos caminaban decepcionados, con las manos en los bolsillos y la vista fija en el suelo.

De pronto Pelirrojo alzó los ojos lanzando una exclamación.

—¡«Mira»! —exclamó.

Pasaban por delante del Prado de los Cinco Acres, y sobre la cerca había un cartel con un anuncio:

PRODIGIOSOS COSACOS

SORPRENDENTES PRUEBAS ECUESTRES

JINETES ACROBÁTICOS SIN SILLA

EL CABALLO HUMANO

LA CARGA DE LA BRIGADA LIGERA

LOS BAILARINES EQUINOS

SÓLO ESTA NOCHE

ENTRADA 1 CHELÍN

Un hombre con un guardapolvo estaba alisando el cartel con un cepillo.

—¿Quiere decir… esta noche? —preguntó Guillermo sin poder dar crédito a sus ojos.

—Sí —replicó el hombre—. No hemos sabido si podríamos arreglarlo hasta esta mañana. La próxima gran actuación es en Leeds, pero vamos actuando una noche aquí y otra allí según nos pilla de camino. Depende del tiempo que tenemos. Así nos mantenemos en forma y con fondos y distraemos a los nativos, así que ahí tienes.

Dicho esto metió el cepillo en el cubo lleno de engrudo y se alejó.

—Tenemos que venir, Pelirrojo —exclamó Guillermo, agregando pensativo—: ¿Tienes un chelín?

—No —repuso Pelirrojo—. No tengo ni un céntimo. ¿Y tú?

—No —dijo Guillermo.

—¿Te dará algo tu padre?

—No sé. Me ha privado de mi asignación semanal por culpa de una asquerosa ventana que se puso en el camino de mi pelota. ¿Y el tuyo?

—No sé. El mío me ha quitado la mía por culpa de un asqueroso parterre que se puso en el camino de mi bicicleta.

—De todas maneras podemos intentarlo, ¿no te parece?

—De acuerdo. Regresemos y probemos ahora. Es sábado, de manera que vendrá a casa a comer.

Guillermo encontró al señor Brown sentado en una butaca de la sala de estar, leyendo el periódico.

—Hola, papá —dijo Guillermo. El señor Brown gruñó.

Guillermo resistió la tentación de exponer en seguida el tema principal. Debía comenzar una conversación casual y educada.

—¿Noticias interesantes en el periódico, papá? —dijo colocándose detrás de la butaca de su padre y asomando la cabeza por encima de su hombro.

—¿Te importaría no respirar en mi cogote, hijo mío? —le dijo el señor Brown con paciencia.

Guillermo se retiró yendo hasta la ventana.

—Hace muy buen día, ¿verdad, papá? —dijo.

—¿Te importaría no quitarme la luz, hijo mío? —exclamó el señor Brown con menos paciencia.

—Van a venir esta noche, papá —dijo Guillermo abandonando los rodeos—, y ¡troncho! ¡Son maravillosos! Montan de pie encima del lomo de los caballos a toda velocidad y saltan de un caballo a otro, y montan subidos unos encima de los hombros de los otros… «tres»…

El señor Brown dejó el periódico exhalando un profundo suspiro.

—¿Puedo preguntarte de qué estás hablando, Guillermo? —le dijo.

—De los Prodigiosos Cosacos, papa. Esta noche actúan en el Prado de los Cinco Acres. Son «fantásticos», papá. Hacen… hacen una carga ligera y cogen cosas del suelo inclinándose desde el caballo y volviendo a enderezarse como un relámpago, y saltan de uno a otro, y… y son «maravillosos», papá.

—¿A dónde quieres ir a parar exactamente, Guillermo? —dijo el señor Brown.

—Pues verás —replicó Guillermo—, la entrada cuesta un chelín y ni Pelirrojo ni yo tenemos dinero.

—Ahora, escucha, Guillermo —le dijo el señor Brown abandonando el periódico y adoptando su papel de cabeza de familia—. Debes aprender a aceptar las consecuencias de tus actos. Tu asignación semanal te ha sido confiscada como castigo por romper una ventana, y si yo te doy el dinero para ir a esa representación, ¿dónde está el castigo?

Guillermo reflexionó.

—Bueno, yo podría «arrepentirme» sin castigo, ¿no? La gente lo hace en los libros a menudo… Y escucha, papá… Si tú me das el dinero para ir, te prometo llevar una vida mejor. ¡Y… «troncho»! Serían sólo dos chelines para Pelirrojo y para mí.

—Si me das el dinero, te prometo llevar una vida mejor —dijo Guillermo.

—No, Guillermo —el señor Brown recogió el periódico con aire decidido—. Lo siento, pero es inútil seguir discutiendo. Como ya te he dicho debes aprender a aceptar las consecuencias de tus actos.

—Pero, papá… ¡Oh, troncho…! —exclamó al ver entrar a Roberto en la habitación—, algunas personas no saben lo que es la educación. ¡Molestar a los demás cuando tienen conversaciones privadas!

—«Algunas» personas —replicó Roberto—, debieran fijarse mejor cómo cepillan sus cabellos, se lavan la cara, se estiran los calcetines y se meten la camisa dentro de los pantalones.

—¡Uh! —exclamó Guillermo tratando de poner en la exclamación todo el rencor y desprecio capaz de avergonzar a Roberto por completo.

Roberto, sin embargo, permaneció inmutable. De pie encima de la alfombra se dirigió a su padre.

—¿Vas a ir a jugar al golf esta tarde, papá? —le dijo.

—No, hijo mío —repuso el señor Brown—. Voy a poner fertilizante en el parterre de crisantemos. Es una de esas cosas que he estado retrasando semanas y semanas, y la verdad es que debo hacerlo sin falta.

—Parece que va a llover —comentó Roberto mirando por la ventana.

—Si llueve, teñiré mi nuevo mueble zapatero que acabo de comprar —dijo el señor Brown—. Otra de las cosas que he estado dejando de lado y que hay que hacerlas.

—Papá… —comenzó Guillermo que en el ínterin había estado pensando diversos argumentos nuevos.

—Cállate, Guillermo —exclamó el señor Brown—. No interrumpas a la gente cuando está hablando… ¿Cuáles son tus planes, Roberto?

—Voy a jugar a pelota esta tarde, y luego iré a casa de Roxana a ayudarla a arreglar el pavimento.

Guillermo volvió a exclamar. ¡Um!, pero de nuevo el señor Brown le dijo: «Cállate, Guillermo», y Roberto permaneció inmutable.

—Está organizando una especie de jardín de fantasía —dijo Roberto.

—¿Qué clase de jardín? —le preguntó el señor Brown.

—Bueno, empezó un jardín italiano porque tenía un adorno de este estilo que consiguió no sé dónde, luego lo convirtió en un jardín plano porque vio uno en una película, y ahora alguien le ha regalado una serie de bulbos y quiere convertirlo en un jardín holandés.

—Un doble jardín holandés, seguramente —dijo el señor Brown—. Y no se detiene ante el pavimento.

—Sea como fuere esta tarde va a dar una reunión y todos vamos a ayudarla a pavimentarlo. Yo voy a llevar el cemento.

—Papá —dijo Guillermo con fervor—, si me das tú dos chelines para mí y Pelirrojo para ir a ver a los Cosacos Prodigiosos, puedes darme el castigo que quieras por lo de la ventana. Puedes arrancarme los dientes, si quieres, lo mismo que hacían en la historia o… colgarme de los pulgares… o darme tormento… o arrancarme el cuero cabelludo o…

—Guillermo —le dijo el señor Brown—, celebraría que no volvieras a mencionar esa exhibición ecuestre. He dicho mi última palabra al respecto y asunto terminado.

—Tengo una fotografía muy buena de Roxana —dijo Roberto—. Está de pie junto al reloj de sol y la luz refleja sus cabellos. No sé sí te gustaría verla. La verdad es que tiene un cabello precioso…

—¡Um! —exclamó Guillermo.

—La comida está lista —gritó la señora Brown desde el comedor.

—Bueno, ¿conseguiste algo del tuyo? —le preguntó Pelirrojo cuando se reunieron después de comer.

—No, estaba de muy mal humor —replicó Guillermo—. Ni siquiera quiso escucharme. Ni siquiera se preocupó de arrancarme los dientes o el cuero cabelludo como castigo, aunque yo le dije que podía hacerlo. Apuesto a que me las arreglaría muy bien sin ellos. No tendría que estar siempre cepillándome el cabello y limpiándome los dientes. Una vez oí decir que había un hombre que partía nueces con las encías y apuesto a que yo pronto lo lograría. ¿Y el tuyo te dio algo?

—No. Sólo me dio un coscorrón en la cabeza diciéndome que debía aprender a aceptar las consecuencias de mis actos.

—Lo mismo que el mío… ¡Troncho, si serán mezquinos! Gastan libras y libras en cosas inútiles como cortinas y alfombras y no son capaces de gastar dos chelines para ayudar a sus hijos a llevar una vida mejor. Yo les «dije» que llevaría una vida mejor si me daba los dos chelines y pareció importarle muy poco que lo hiciese o no. Le estaría bien empleado que me convirtiera en criminal. Tengo intención de serlo para darle una lección.

—Sí, ¿pero qué vamos a hacer respecto a los Prodigiosos Cosacos? —dijo Pelirrojo—. Están levantando una tienda y he visto a los caballos y todo el mundo va a ir… «¡todo el mundo!».

—Bueno, es muy probable que no vayamos sólo porque son demasiado mezquinos para desear que sus hijos lleven mejor vida —dijo Guillermo con firmeza—. Mira que poner alfombras, cortinas y cosas antes que ayudar a sus propios hijos… Recuerdo que una vez pagó quince chelines por un pulverizador de jardín. ¡Troncho! Podríamos haber visto los Prodigiosos Cosacos… —hizo una pausa arrugando la frente con el esfuerzo mental— siete veces y media por esa cantidad.

—Sí, ¿pero cómo vamos a conseguir los dos chelines para esta noche? —preguntó Pelirrojo—. Ése es el problema.

—Los ganaremos —replicó Guillermo tras un momento de reflexión—. Todas las personas mayores que conozco consiguen el dinero ganándolo, de manera que debe ser sencillo. Apuesto a que cuando empiece a hacer todas esas cosas que voy a ser cuando sea mayor, tendré el dinero suficiente para comprar un circo entero, con elefantes, leones y una foca amaestrada y tendré…

—Sí, pero escucha —le interrumpió Pelirrojo tratando de detener el vuelo de la imaginación de Guillermo antes de que estuviera por completo fuera de control—. Lo que hemos de pensar ahora es cómo conseguir esos dos chelines para esta noche.

—Ya te lo he dicho —dijo Guillermo—. Ganándolos. Haciendo cosas para la gente y haciendo que nos paguen. Una vez conocí a un niño que había ganado diez chelines en un día haciendo cosas para la gente y cobrando. Vaya, podríamos ir a ver a los Prodigiosos Cosacos y tomar docenas de helados y comprar ese bombardero «jet» que vimos en esa tienda de Hadley y…

—Sí, pero ¿cómo empezaremos? —insistió Pelirrojo haciendo otro esfuerzo por traer a Guillermo a la tierra—. Hemos de comenzar por algo «definido».

Guillermo frunció el ceño mientras consideraba el problema.

—¿Qué hay de tu tía? —dijo al fin—. ¿No me dijiste que estaba tratando de encontrar un jardinero?

—Sí, pero…

—Entonces iremos a arreglarle el jardín. Se lo haremos barato. No le cobraremos más que un chelín por hora cada uno… Veamos… Quedan cinco horas hasta que empiecen los Prodigiosos Cosacos… Eso son diez chelines. ¡Troncho! Podremos comprar también el submarino además del bombardero «jet».

—Bueno, vamos a preguntárselo primero —exclamó Pelirrojo que tenía una visión menos rosada del proyecto que su amigo.

—De acuerdo. Vamos —replicó Guillermo.

Una llamada prolongada y estruendosa trajo a la tía de Pelirrojo a la puerta.

—¿Qué «diantres» ocurre? —preguntó.

Guillermo mostró sus dientes en una sonrisa muy cortés.

—Nada —le dijo en tono tranquilizador—. Nada en absoluto. No tiene por qué preocuparse. Hemos venido a arreglarle un poco el jardín, y sólo le cobraremos un chelín por cada hora cada uno. Podemos empezar en seguida y quedarnos hasta las siete. Pensamos que le gustaría que le arreglásemos un poco el jardín.

El ceño de la tía de Pelirrojo no desapareció.

—Lo mismo que hicisteis la última vez, supongo —dijo con severidad—. ¡Arrancando todas mis preciosas plantitas de antirrinos!

—¡Oh, eso! —exclamó Guillermo un tanto desconcertado por la observación—. Oh, sí. Lo había olvidado por un momento… Bueno, de eso hace mucho tiempo. Hace «semanas». Ahora somos mucho mayores y tenemos más sentido común. Y esas… esas… flores antinosequé…

—Antirrinos —dijo la tía de Pelirrojo en tono frío.

—Bueno, «parecían» hierbajos. Apuesto a que cualquiera las hubiera tomado por hierbajos, lo mismo que nosotros. Y apuesto a que «eran» hierbajos. Apuesto a que usted pagó por esas… esas antiflores…

—Antirrinos —dijo la tía de Pelirrojo.

—Sí, esas —convino Guillermo—. Bueno, apuesto a que usted «pagó» por plantas de esa clase y el hombre le dio hierbajos por equivocación. Apuesto…

—Adiós —dijo la tía de Pelirrojo en tono de helada despedida cerrando la puerta con brusquedad.

—Bueno, «no» ha salido muy bien —comentó Pelirrojo—. Tenía el presentimiento de que sería así.

—No entiende nada de jardinería —exclamó Guillermo—. No sabe distinguir unos hierbajos de esas antinosequé flores. Siento compasión por ella… planta cosas en su jardín y no sabe distinguir las hierbas de esas plantas antinosequé. De todas maneras —dijo recobrando algo de confianza—, hay muchísimas otras cosas que podemos hacer para ganar dinero. Me alegro de que no nos haya aceptado. Me alegro de no haber perdido la tarde trabajando para alguien que no distingue las hierbas de las plantas antiloquesean.

—¿Qué más podemos hacer? —preguntó Pelirrojo.

Una vez más la frente de Guillermo se arrugó en busca de inspiración y se desarrugó cuando ésta llegó.

—¡La vieja señorita Forrester! —dijo—. Paga porque le saquen al perro a pasear. Vamos a sacar de paseo a su viejo perro. Apuesto a que nos dará dos chelines.

—Lo hicimos una vez y resultó mal —dijo Pelirrojo poco convencido.

Guillermo repasó en su memoria los últimos meses. Durante los últimos meses había tantas cosas que resultaron mal que era difícil recordarlas.

—Apuesto a que saldrá bien —exclamó—. Apuesto a que nos quedará muy agradecido. De todas maneras, podemos probar… Su casa está cerca de aquí. Es un poco sorda de manera que llamaremos algo más fuerte que de ordinario.

El violento repiqueteo del picaporte hizo acudir a la señorita Forrester a la puerta con expresión sobresaltada.

—Sí, sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? —dijo.

—¿Podemos sacar a su perro a dar un paseo? —le preguntó Guillermo elevando la voz en consideración a su sordera, hasta convertirla en un grito capaz de estremecer a todo el vecindario, y que hizo retroceder y parpadear a la propia señorita Forrester—. Lo haremos barato. No le cobraremos más que dos chelines.

Los pequeños ojos cortos de vista escrutaron los rostros de los dos niños y la expresión sorprendida de la dama fue reemplazada por otra de ostensible severidad.

—«Vosotros» sois los niños que le sacasteis otra vez —dijo.

—Sí, creo que sí —repuso Guillermo inseguro—, pero no nos importa sacarle ahora. Nosotros…

—Le llevasteis a «cazar ratas» —dijo la señorita Forrester con voz temblorosa de indignación—. ¡Y lo trajisteis a casa en un estado «lamentable»! ¿Cómo os «atrevéis» a venir otra vez?

Los vagos recuerdos de Guillermo se fueron aclarando… Un perro cubierto de barro con una oreja sangrando, ladrando furioso, y saltando frenéticamente…

—Sí, pero disfrutó —dijo—. Lo pasó estupendamente.

—Marcharos en seguida, niños malos, y no volváis nunca por aquí —dijo la señorita Forrester cerrando la puerta.

—¡Vaya! —exclamó Guillermo—. ¿Has oído alguna vez algo parecido? Hicimos que su perro lo pasara como nunca en su vida, y no nos lo agradece en absoluto. ¡Troncho!, debimos cobrarle «extra» por llevarle a cazar ratas.

—Ahora me acuerdo —exclamó Pelirrojo—. No quiso darnos nada. Se puso furiosa con nosotros.

—Bueno, le está bien empleado que no volvamos a llevarle otra vez a cazar ratas —dijo Guillermo haciendo un ajuste mental de la situación—, y no se lo llevaremos aunque venga a pedírnoslo de rodillas.

—Bueno, no es probable que lo haga —replicó Pelirrojo—. Y no estamos más cerca que antes de conseguir los dos chelines.

—Bueno, sólo hemos probado dos cosas —dijo Guillermo—. Hay «cientos» que podemos intentar.

—¿Cuáles son? —quiso saber Pelirrojo.

—Bueno, pues… ¡Troncho! ¿No te acuerdas? La señora Pelham paga a la gente por hacerle recados.

—Lo hicimos una vez…

—Sí, y trajimos el cambio debido, lo que pidió que comprásemos y no nos olvidamos nada.

—Sí, pero algo salió mal… He olvidado lo que fue —replicó Pelirrojo—. No quiso damos ni un céntimo.

—Bueno, ya cuidaremos de que esta vez nos lo dé —dijo Guillermo decidido.

—Apuesto a que no nos da dos chelines.

—Empezaremos pidiéndole dos chelines —dijo Guillermo—, y si no quiere dárnoslos, aceptaremos menos. Aceptaremos uno, y seis peniques.

—O un chelín.

—Sí, o seis peniques.

—Incluso un penique nos ayudaría.

—Sí, sería un principio —convino Guillermo—. ¡Bueno, vamos!

La señora Pelham respondió a su llamada llevando a un niño en brazos, y un trapo de limpiar el polvo en la mano.

—Sí. ¿Qué queréis? —dijo con una sonrisa brillante.

—Por favor, ¿quiere que le hagamos algún recado? —le dijo Guillermo—. No le cobraremos mucho. Sólo dos chelines, pero si no tiene dos chelines no nos importa hacerlo por seis peniques y…

La señorita Pelham les miró más de cerca y la sonrisa desapareció de su rostro.

—Ya me hicisteis algunos hace tiempo —dijo.

—Pues, sí, creo que sí —dijo Guillermo—. Hacemos muy bien los encargos. Nosotros…

—Cruzasteis el río por encima de las piedras, aunque no había ninguna necesidad de cruzarlo, y volcasteis todo el cesto de comestibles dentro del agua.

—Pues, sí —dijo Guillermo mientras la escena iba apareciendo también entre la niebla del pasado—. Pues, sí, ahora recuerdo que fue así, pero los fuimos pescando todos. No era muy hondo donde cayeron y los pescamos todos y los secamos. Los secamos al sol. Apuesto a que les hizo bien un buen baño y secarse al sol. Apuesto…

Se detuvo en seco mientras la puerta se cerraba entre sus narices.

—Hoy en día la gente no sabe lo que es «educación» —dijo en tono severo—. ¡Cerrar la puerta antes de que uno termine de hablar!

—Bueno, aquí tampoco nos ha ido demasiado bien —comentó Pelirrojo.

—N-no —convino Guillermo echando a anclar lentamente por la carretera—. Bueno, es cosa suya si no quieren un buen trabajo de jardinería, que les hagan las compras, o les saquen el perro a pasear.

—Y nuestra también —replicó Pelirrojo con pesar—. No creo que sirva de nada seguir intentando conseguir esos dos chelines.

Durante unos instantes Guillermo pareció contagiarse del pesimismo de Pelirrojo, pero luego se animó.

—¡Voy a «decirte» lo que haremos! —exclamó.

—¿Qué?

—Creo que esas cosas no han dado resultado porque primero les pedimos permiso dándoles la oportunidad de decir «no». Quiero decir que parecen tener la ridícula idea de que lo haríamos mal… pero si pudiéramos «hacer» algo por alguien sin preguntárselo primero, y luego «demostrarles» lo bien que lo habíamos hecho, apuesto a que nos estarían tan agradecidos que nos darían esos dos chelines en seguida…

Sí, eso es lo que haremos. Haremos algo por alguien sin preguntárselo y apuesto a que nos lo agradece tanto que nos da «más» de dos chelines.

—Sí, ¿pero qué es lo que haremos y para quién? —preguntó Pelirrojo.

—Eso es lo que tenemos que pensar ahora —dijo Guillermo con un ligero tono de irritación en su voz—. No puedo pensarlo «todo» al mismo tiempo. Sólo soy un ser humano. No tengo más que una cabeza. No soy un octópodo. Bueno, si lo soy «me» coge de nuevas.

—Está bien —replicó Pelirrojo disculpándose—, pero hemos de arreglarlo de prisa porque…

Una luz fue apareciendo en el sombrío rostro de Guillermo.

—¡Troncho! —exclamó—. Se me acaba de ocurrir algo. Mi padre pensaba teñir de marrón ese armario si llovía, y no ha llovido, de manera que no lo habrá hecho, así que si nosotros lo hacemos nos estará agradecido y nos dará dos chelines.

—Ummm —dijo Pelirrojo pensativo—. Bueno, ¿tienes pintura marrón?

—No. ¿Y tú?

—No.

—Bueno, él sólo quiere un color marrón. No dijo pintura. Sólo dijo «teñir», de manera que cualquier cosa servirá: En el armario de las medicinas hay una botella de jarabe para la tos, y es bastante marrón. Podemos probar con eso.

—Sí, y si a alguien le entra tos mientras lo hacemos y buscan el jarabe nos meteremos en otro tremendo lío.

—S-ssí… —una vez más Guillermo frunció la frente… hasta que la inspiración la despejó—. Tengo otra idea. Hay una botella de una cosa que se llama Tónico Capilar en el cuarto de baño. Es de papá y es bastante marrón.

—Será mejor que dejes en paz las cosas de tu padre —le dijo Pelirrojo con recelo.

—Sí —convino Guillermo a pesar suyo—. Tal vez será mejor. Se pondría furioso y cuando se pone furioso se parece a alguien de la historia.

—Escucha, se me ha ocurrido algo —exclamó Pelirrojo—. Una vez leí una historia en la que un hombre quería disfrazarse de gitano y se tiñó con nueces.

—¡Troncho! —dijo Guillermo sorprendido por la simplicidad de la idea—. ¿Nueces? ¿Vulgares nueces de los árboles?

—Eso supongo —contestó Pelirrojo.

—Bueno, entonces tendremos que conseguir vulgares nueces de árbol. Nosotros…

Se detuvieron al mismo tiempo. Pasaban por delante de la casa de la señora Milton. Por encima de la cerca que separaba su jardín de la carretera asomaba la rama de un gran nogal.

—¡Vamos! —ordenó Guillermo.

No era la primera vez que Guillermo y sus amigos despojaban aquella rama del nogal de la señorita Milton. Era una de sus acostumbradas actividades otoñales. Hasta el momento este otoño habían estado demasiado ocupados en otras empresas, para prestarle mucha atención, pero ahora Guillermo cogió una piedra arrojándola contra el árbol con una habilidad nacida de la larga práctica. Dos nueces pequeñas cayeron en la carretera.

—Apuesto a que no son suficientes para teñir todo un armario —dijo Guillermo cogiéndolas para inspeccionarlas con aire crítico, y luego guardándolas en su bolsillo—. Tiraré otra vez.

—Bueno, ten cuidado —le advirtió Pelirrojo—. La cristalera de su jardín está más allá del seto, ya sabes.

—Lo «sé» —repuso Guillermo—, y no soy tan mal tirador como para arrojar piedras que caigan en su cristalera. ¡Fíjate!

Cogió otra piedra lanzándola contra la rama. Se oyó un rumor de hojas seguido del tintineo de cristales al romperse.

—¡Troncho! —exclamó Guillermo con un gemido de horror—. ¡Huyamos deprisa!

Pero era demasiado tarde. La señorita Milton salía ya por la puerta de la cerca con el rostro tenso de furor.

—¡De manera que eres «tú», Guillermo Brown, el que está echando piedras a la cristalera de mi jardín! —le dijo—. Debiera haberlo supuesto.

—Yo no las tiraba «contra» su cristalera, señorita Milton —replicó Guillermo—, y siento que se haya roto. Sólo estábamos tratando de conseguir algunas nueces para teñir ese armario por causa de esta noche… Troncho, señorita Milton, montan tres subidos uno encima de los hombros de los otros y… y…

—Y «recogen» cosas del suelo a toda velocidad —continuó Pelirrojo, y… y…

—Y debiera usted ver la carga ligera. Se paran en seco todos en una recta y…

—Y vuelven a correr y…

—Y saltan unos encima de otros y…

—«Callaros» —les dijo la señorita Milton—. No sé de lo que estáis hablando, pero escribiré una larga carta quejándome a vuestros padres. Habéis «destrozado» mi cristalera.

—Troncho, señorita Milton, no escriba a nuestros padres, «por favor» —dijo Guillermo—. Sentimos lo de su cristalera y fue culpa mía, y no sé qué es lo que hizo que esa piedra tomara otra dirección distinta a la que la lancé. Apuesto a que debe tener algo que ver con la bomba atómica. Algo ha quedado en el aire de la bomba atómica… y… y la habrá «desviado»… Escuche, señorita Milton. Yo le arreglaré su cristalera. De verdad que sí. Apuesto a que consigo encontrar un poco de cristal y sé dónde hay engrudo, y se la arreglaré si no escribe a nuestros padres. Yo…

—¿Quieres callarte, Guillermo Brown? —dijo la señorita Milton alzando la voz para detener la elocuencia de Guillermo—. «Desde luego» que escribiré a tus padres. ¡Como si hoy no tuviera ya bastantes problemas en mis manos después de que mi querido «Carlomagno» se ha escapado e ido Dios sabe dónde!

«Carlomagno» era el loro de la señorita Milton… un ser decrépito de aspecto apolillado, que por lo general se contentaba con dormitar durante los intervalos en que no devoraba grandes rebanadas de pastel de bizcocho por el que sentía una gran pasión.

—Siempre le dejo salir de su jaula unos minutos todas las mañanas —prosiguió la señorita Milton como si hablara para sí—. Y no tengo idea de cómo es que la ventana estaba abierta… ¡Y ahora esto encima! Sólo espero que ambos seáis severamente castigados.

Y dicho esto echó a andar por la carretera todavía temblando de indignación. Los dos niños permanecieron en pie contemplándola.

—Bueno, ahora sí «que» lo hemos estropeado —exclamó Pelirrojo.

—No, no lo creas —repuso Guillermo—. No voy a dejarme abatir por una insignificancia como ésta. He empezado a conseguir esos dos chelines para ver los Prodigiosos Cosacos y pienso conseguirlos. Yo no tengo la culpa de que su loro asqueroso se escapase y la pusiera de mal humor. ¡Troncho! Si yo fuera su loro también me escaparía. ¡«Y» para no volver!

—Nuestros padres se pondrán furiosos —dijo Pelirrojo.

—Bueno, ella dijo que les escribiría, de manera que eso significa que no recibirán las cartas hasta mañana por la mañana, así que voy a entrar en su viejo jardín para subirme a su viejo árbol y «conseguir» esas nueces para teñir el armario.

—¡Troncho! ¿No irás a entrar en su jardín ahora? —exclamó Pelirrojo con horror y admiración.

—Sí que entraré —replicó Guillermo—. Podemos conseguir las nueces en poco tiempo si trepamos al árbol, y tardaríamos todo el día tirando piedras a la rama. De todas formas, ya no puedo meterme en un lío peor del que estoy metido, así que ya no importa lo que haga ahora. Y no me importa lo que pueda pasarme mañana por la mañana, si esta noche he visto a los Prodigiosos Cosacos. Ni siquiera me importaría ser «jelatinado» como hacían en la Revolución Francesa.

—No creo que fuese jelatinado —repuso Pelirrojo pensativo—. Creo que era otra palabra, pero he olvidado cuál.

—Bueno, sea lo que fuere —replicó Guillermo—. No me importaría serlo mañana si esta noche he estado viendo a los Prodigiosos Cosacos. Y tú no necesitas venir conmigo sí no quieres.

—Claro que iré —fue la respuesta de Pelirrojo que siempre estaba dispuesto a desanimar a Guillermo en sus proscritas aventuras pero nunca hasta el punto de negarse a tomar parte en ellas.

—De acuerdo. Vamos.

Con cautela entraron por la puerta de la cerca y comenzaron a ascender por el nogal. Guillermo trepó el primero subiéndose al respaldo de un banco del jardín y agarrándose de una rama a otra. Pelirrojo le siguió más despacio y con mayores precauciones.

—Aquí hay montones de nueces —jadeó Guillermo—. Las ramas se van haciendo más delgadas. Aquí hay un claro… pero apuesto a que consigo arreglármelas si pongo mi vida en mis manos. ¡Vaya! He puesto mi vida en mis manos y lo he conseguido. Ahora es más sencillo…

—¡Oye, Guillermo! —le gritó Pelirrojo con una nota apremiante en su voz.

—¿Qué?

—Ella vuelve. La veo venir por la carretera. Debe haber ido al buzón. Bajemos deprisa.

Hubo un breve silencio roto por la voz de Guillermo que ahora parecía más débil y lejana.

—No puedo. Estoy atascado.

—¿Atascado?

—Sí. No sé cómo conseguí atravesar ese claro, pero no pueden bajar… No encuentro donde poner los pies… Estoy atascado… ¡Troncho! Tal vez tenga que quedarme aquí el resto de mi vida. Será mejor que tú bajes si puedes.

—No, me quedaré aquí contigo. Quedémonos quietos como los animales. Tal vez si no nos movemos pareceremos parte del árbol y ella no se fijará.

—De acuerdo —replicó Guillermo—. Me estiraré un poco y trataré de parecer parte de la rama.

—Yo haré igual.

—Y deja de respirar —dijo Guillermo—. Puedo oírte respirar desde aquí.

—Bueno, tengo que respirar para vivir, ¿no? —contestó Pelirrojo indignado, y luego se convirtió de nuevo en un susurro apremiante—. ¡Mira! Está entrando en el jardín… Apuesto a que no nos ve…

Se oyó el clic de la puerta de la cerca y el sonido de los pasos de la señorita Milton por el sendero. Se detuvieron bruscamente debajo del nogal, y la voz de la señorita Milton, vibrante de indignación llegó hasta los transgresores.

—¿Quiénes son esos niños que están en el árbol? ¿Puedo creer lo que ven mis ojos, Guillermo Brown? ¿Has tenido la «audacia» de entrar en mi jardín y trepar a mi árbol después de lo que te he dicho?

—Pues, verá, señorita Milton —dijo Guillermo—. Verá usted… Mi intención…

Mientras buscaba alocadamente una razón que explicara su presencia en el árbol, volvió a llegarle la voz de la señorita Milton, pero esta vez, ante su asombro, no teñida de enojo, sino de gratitud.

—Oh, Guillermo, acabo de verlo. ¡Qué bueno has sido al acudir a rescatarle!

Guillermo se había tumbado encima de la rama, y ahora, por primera vez, reparó en «Carlomagno» dormitando tristemente, con la cabeza y las plumas gachas, en la misma rama a poca distancia de donde él estaba.

—Casi le alcanzas, querido niño —le decía la señorita Milton animándole. Un esfuerzo más… Nada violento, claro, pero…

—Adelante, Guillermo —le apremió Pelirrojo que también acababa de ver al pájaro irresponsable—. Agárrale por el cuello.

—¡Suavemente, querido, suavemente! —le decía la señorita Milton—. Tiene mucho espíritu. No le hagas enfadar.

Pero el espíritu de «Carlomagno», no había sobrevivido a su escapada. Dio una sacudida cuando la mano de Guillermo le sujetó, y luego contentóse con murmurar: «¡Oh, Dios mío!», mientras Guillermo se volvía para contemplar el espacio que se abría a sus pies.

—Si te dejas caer, yo te cogeré —se ofreció Pelirrojo añadiendo—. Soy más fuerte de lo que parezco.

—¡Suavemente, suavemente, querido! —volvió a decir la señorita Milton—. ¡Te ruego que no arriesgues alma y vida! A propósito si pudieras correr un poco tu dedo del cuello de «Carlomagno»…

—¡Oh, mi santa tía! —murmuró «Carlomagno».

—Creo que puedo hacerlo —dijo Guillermo agarrándose al tronco con las rodillas y brazos y sin soltar el cuello de «Carlomagno»—. Pondré mi vida en mis manos otra vez.

Se oyó el crujir de ramas, un grito agudo de «Carlomagno», un prolongado gemido de la señorita Milton, y Guillermo y Pelirrojo con «Carlomagno» firmemente aprisionado entre ellos, cayeron sobre la hierba a los pies de la señorita Milton.

Se oyó un crujido de ramas, un grito agudo, y Guillermo y Pelirrojo, con «Carlomagno» entre ellos, cayeron sobre la hierba a los pies de la señorita Milton.

—¡Troncho! —jadeó Guillermo.

—¡Joroba! —exclamó «Carlomagno».

—Perdónale, querido —dijo la señorita Milton con voz temblorosa—. No suele emplear ese lenguaje. Creo que lo ha aprendido del deshollinador. Espero que no te habrás hecho daño.

—Sólo estoy un poco magullado —dijo Guillermo sacudiéndose las rodillas e inspeccionándolas con interés—. En ésta me está saliendo un cardenal… a menos que sea suciedad… y en ésta otra tengo un arañazo colosal de varios centímetros de profundidad.

—Bueno, con tal que no haya ningún hueso roto… —dijo la señorita Milton.

—Lo de los huesos no lo sé —replicó Guillermo—, porque no los veo. Supongo que si pudiese verlos estarán todos rotos.

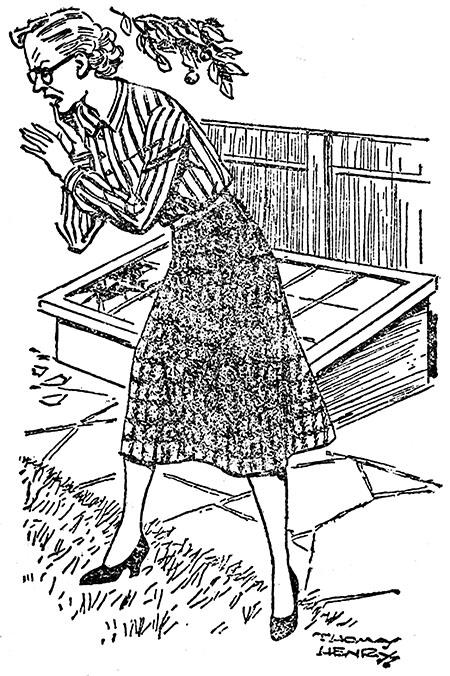

—No lo creo, querido —exclamó la señorita Milton viendo cómo saltaba en el aire en un esfuerzo infructuoso por alcanzar una nuez que colgaba de una de las ramas más bajas—. Ahora entrad en casa y ayudadme a acomodar al pobre «Carlomagno»… Claro que no me quejaré a vuestros padres por lo de la cristalera después de vuestro noble rescate de mi pobrecito loro —Guillermo y Pelirrojo le dieron las gracias—. Estoy segura de que no volveréis a hacer jamás una cosa tan bárbara e incivilizada, ¿verdad?

—No —replicó Guillermo.

—¡Maldita vida! —gritó «Carlomagno» con una risa sarcástica.

La señorita Milton estaba desolada.

—Me temo que ha aprendido estas expresiones vulgares de los comerciantes —dijo—. «Sabe» decir cosas bonitas, pero no se toma esa molestia muy a menudo. He tratado de enseñarle canciones de cuna… pero no parecen interesarle… Vamos a la cocina, niños. No comprendo por qué huyó. Hago todo lo que puedo por hacerle feliz, pero algunas veces temo que encuentra aburrida mi compañía.

—¡No «me» digas! —exclamó «Carlomagno» con amargura.

Llevó la jaula de «Carlomagno» a la cocina y le encerró dentro. Él se subió a su percha encogiéndose de hombros con resignación.

—Creo que voy a darle un poco de leche caliente —dijo la señorita Milton—. Debe tener los nervios «alterados». Y es muy aficionado al pastel de bizcocho… ¿Quiere uno de vosotros traer el pastel de bizcocho que hay en la despensa mientras yo caliento la leche? Está en el centro del estante, junto a unas botellas de catsup de nueces.

—¿«Cómo» dice? —exclamó Guillermo excitado.

—Salsa de nueces, querido… Y ve lo más de prisa que puedas. Debe estar desfallecido.

Guillermo salió de la despensa trayendo el pastel de bizcocho y un aire pensativo.

—Y ahora tal vez será mejor que os marchéis niños —les dijo la señorita Milton mientras colocaba un platito con leche caliente dentro de la jaula—. Creo que necesita un poco de descanso. ¿Verdad, cariñín?

—¡Niños malos! —dijo «Carlomagno» con una voz tan parecida a la de su dueña que incluso ella se sobresaltó. Luego volvió a decir: «¡Joroba!» y comenzó a danzar sobre el platito de leche con aire de beodo.

—Quisiera daros alguna recompensa por haberle rescatado —dijo la señorita Milton—. Nunca doy dinero a los niños por principio, pero si hay algo que pueda daros como obsequio…

—¿Podría damos un poco de salsa de nueces? —le preguntó Guillermo.

—¿Salsa de nueces? —dijo la señorita Milton—. ¡Qué gusto más raro! Pero tengo mucha, de manera que puedes llevarte una botella si quieres.

—Gracias —replicó Guillermo desapareciendo en la despensa y reapareciendo con una botella de salsa de nueces. En su rostro había una expresión decidida—. Vamos, Pelirrojo. Adiós, señorita Milton.

—Adiós, niños —contestó la señorita Milton.

—A coger el trébole, el trébole, el trébole… —cantó «Carlomagno» con voz incierta y temblona.

—El bueno de «Carlitos» nos ha sacado del «apuro» —dijo Pelirrojo cuando ambos caminaban por la carretera.

—Sí, y ni me ha picado la mano —dijo Guillermo añadiendo—: ¡Joroba! —con aire consciente.

—No debieras decir eso —exclamó Pelirrojo con aire virtuoso—. Es una mala palabra.

—Si un loro puede decirla, también puedo yo —replicó Guillermo—. No hay nada malo en imitar los sonidos de los pájaros. La gente lo hace por la radio y les «pagan» por ello. No es distinto a decir «cucú». Es el canto de un loro y yo hago bien en imitarle.

—Bueno, ¿para qué quieres la salsa de nueces? —preguntó Pelirrojo que como siempre encontraba inamovibles los argumentos de Guillermo.

—Para teñir el armario de papá, por supuesto, y ponerle de buen humor para poder ir a ver a los Prodigiosos Cosacos. Ha sido una buena idea la de esta salsa. Debe ser una especie de barniz. «Catsup» debe querer decir barniz en francés. Bueno, es de sentido común.

—S-sí, supongo que sí —repuso Pelirrojo dudando—. Dijo que tenía un gusto raro.

—Sí, apuesto a que lo tiene —replicó Guillermo—. Una vez tragué un poco de pintura por equivocación y tenía un gusto «rarísimo», ¡joroba!

—Te reñirán si dices eso —insistió Pelirrojo.

—No. No ceso de decirte que no hay nada malo en imitar las voces de los pájaros. Gente buena lo hace… ¡Vamos! Corramos a casa a teñir ese armario. Estoy empezando a pensar que al fin conseguiremos ver a los Prodigiosos Cosacos, ¿tú no?

—Pues por un lado sí, y por otro no —fue la respuesta de Pelirrojo.

—¡Oh, vamos! —exclamó Guillermo impaciente—. Corramos.

Corrieron hasta estar a la vista de la casa de Guillermo. Entonces aminoraron el paso y se acercaron al jardín lenta y cautelosamente. Pudieron ver la figura del señor Brown inclinada sobre el parterre de crisantemos, y sacando grandes puñados de polvo de una gran bolsa de papel y esparciéndolo con cuidado por la tierra.

—Vamos, entremos sin que nos vea —propuso Guillermo—. Quiero darle una sorpresa. Si es una sorpresa apuesto a que quedará tan contento que nos dará los dos chelines en seguida, pero si supiera que vamos a hacerlo nos lo impediría, porque no sabe lo contento que estaría si fuese una sorpresa.

Silenciosamente subieron la escalera hasta el dormitorio del señor Brown y por un momento contemplaron el mueble zapatero de madera blanca.

—Hay mucho que hacer —dijo Guillermo—. Espero que tengamos suficiente salsa de nueces para nuestras cosas.

—Si no hay bastante tal vez encontremos un poco de betún marrón o algo por el estilo para terminarlo —replicó Pelirrojo.

—Sí, ya encontraremos algo —dijo Guillermo despreocupado—. Empecemos con la salsa de nueces. —Sacó la botella del bolsillo y la puso encima del armario—. ¿Y el pincel? ¿Tienes tú un pincel?

—No. ¿Y tú?

—No… ¡«Verás» lo que haremos! Usaré mi pañuelo.

—Luego te reñirán.

Guillermo sacó un trozo de ropa de su bolsillo empapado y manchado de barro.

—No le haré ningún daño —dijo—. Es el que he usado esta mañana para buscar oro en el arroyo… ¡Adelante! Tú viertes la salsa de nueces en el pañuelo y yo frotaré.

Repartiéndose así el trabajo trabajaron en silencio durante algún tiempo.

—Se está volviendo marrón —dijo Guillermo al fin algo dudoso—. Bueno, por lo menos se está oscureciendo.

—Quedan parches —exclamó Pelirrojo con aire crítico—, y unos son más oscuros que otros.

—Bueno, prueba de echar el líquido directamente en la madera, y yo frotaré con el pañuelo.

—Volvieron a trabajar en silencio unos minutos.

—Yo creo que está muy bien, ¿no? —dijo Guillermo poco convencido.

—No estoy muy seguro —replicó Pelirrojo observando la superficie manchada con aire crítico, que se tornó en otro de recelo al fijarse en el suelo—. ¡Oye! Hemos manchado la alfombra. Y tú también estás lleno.

—Supongo que se limpiará —dijo Guillermo sin preocuparse.

Se detuvo para mirar por la ventana. La señora Brown entraba por la puerta de la cerca cargada con el cesto de la compra, y su esposo dejó sus tareas de jardinería para reunirse con ella. Juntos se encaminaron a la casa.

—Vamos —dijo Guillermo—. Procuremos terminarlo antes de que suba.

Las voces del señor y la señora Brown les llegaron desde el recibidor.

—¿Te han ido bien tus trabajos de jardinería esta tarde, querido? —decía la señora Brown.

—Del todo —replicó su esposo—, pero el fertilizante parece haber adquirido una consistencia peculiar. Claro que ha sido un verano húmedo. Ha sido buena cosa el haberlo empleado ya… Bueno, iré arriba a lavarme las manos.

—Tendré preparado el té dentro de pocos minutos —dijo la señora Brown.

—Troncho, va a subir —susurró Guillermo mirando la tapa del armario churretosa y parcheada mientras le daba un vuelco el corazón—. Echa un poco más deprisa… Apuesto a que está bien «de verdad». Apuesto a que a nosotros nos parece un poco raro porque lo hemos hecho. Apuesto a que quedará bien cuando se seque… De todas formas nos hemos tomado mucho trabajo, de manera que «debe» estar bien.

Los pasos del señor Brown llegaron a lo alto de la escalera y se detuvieron.

—¿Qué estáis haciendo en mi habitación, niños? —dijo.

—Queríamos darte… una sorpresa, papá —repuso Guillermo.

—¿Una sorpresa? —la voz del señor Brown carecía de la nota de gratitud y expectación que Guillermo había esperado—. ¿Qué quieres decir con eso de una sorpresa?

Los pasos fueron sonando por el corredor y el señor Brown apareció en el dintel de la puerta. Hubo un silencio durante el cual contempló el armario, mientras fuertes emociones luchaban en su rostro que iba enrojeciendo.

—Quedará mejor cuando esté seco —se apresuró a decir Guillermo tratando de emplear los argumentos que pudiera antes de que su padre recobrara el habla—. Tú dijiste que querías teñirlo de marrón, así que pensamos hacerlo nosotros para darte una sorpresa.

—Esperábamos que se alegrase, señor Brown —intervino Pelirrojo.

—Nos ha costado mucho trabajo, papá.

—Quedará mejor cuando esté seco —dijo Guillermo—. Nos ha dado mucho trabajo, papá.

Entonces el señor Brown recobró el uso de la palabra y la casa tembló bajo su ira.

—… ¿Estáis locos? ¿Es que no tenéis ni un instante de lucidez…? Mi mueble zapatero nuevo lleno de pringue… ¡Valiente estupidez…! Ni siquiera un loco confundiría una botella de «catsup» de nueces con una botella de barniz castaño… ¿Y por qué os habéis conformado sólo con el armario de los zapatos? ¿No se os ha ocurrido embadurnar también el tocador o teñir el espejo…?

Era como un torrente desbordado, que engullía las excusas que Guillermo y Pelirrojo no cesaban de darle.

—Nuestra «intención» no era mala, papá…

—Sólo «procurábamos» ayudar, señor Brown…

Parecía que aquella tormenta iba a durar siempre, de no haber llamado desde abajo la señora Brown.

—¿Qué «es» lo que ocurre, querido?

El señor Brown se detuvo un momento para tomar aliento.

—¿Qué ocurre? —gritó cuando lo hubo recuperado—. Bajaré a decírselo —se volvió hacia Guillermo—. No te dejaría ir a esa exhibición ecuestre aunque tuvieras el dinero. Puedes quedarte aquí arriba hasta que decida lo que voy a hacer contigo.

Dicho esto bajó al recibidor para dar a su esposa cuenta detallada del estado de su mueble zapatero.

—Toda la habitación está «empapada» de esa porquería. ¡Supongo que debe haber hasta en el techo si me hubiera parado a mirar!

—Oh, pero, John —dijo su esposa con una sonrisa—, no seas demasiado duro con ellos. No tenían intención de causar daño.

—¡No tenían intención de causar daño! —explotó el señor Brown—. Esparciendo esa asquerosa mezcla por toda la habitación y frotándola con un pañuelo que debe haber sido usado para limpiar una pocilga.

—¡Pero, John, supongo que su intención era ayudar!

—¡Tratando de ayudar! ¡Es la excusa más estúpida que se ha inventado! ¡Y «catsup» de nueces!

—Ya sabes que esos errores se cometen fácilmente, John.

—Pero no quien está en su sano juicio. Ese niño debiera estar en un manicomio. Necesita una buena lección y yo cuidaré de que la reciba. El estado de la habitación está más allá de toda descripción.

—Subiré a ver exactamente lo que han hecho —dijo la señora Brown dirigiéndose a la escalera.

El señor Brown yendo al saloncito de estar, se dejó caer en una butaca secándose la frente.

—Entre todos los… —murmuró.

Entonces se abrió la puerta dando paso a Roberto, su rostro estaba tenso y contrariado.

—Escucha, papá —dijo—. ¿Sabes qué se ha hecho del saco de cemento que estaba en el garaje?

El señor Brown se incorporó mientras iba apareciendo en su cara una expresión preocupada.

—¿Cemento? —dijo.

—Sí —respondió Roberto—. En el garaje había medio saco de cemento y no lo encuentro por ninguna parte. Quería llevárselo a Roxana para su pavimento.

—¿Medio saco de cemento? —repitió el señor Brown confundido.

—Sí —replicó Roberto impaciente—. Quedó del año pasado después de hacer las carboneras, ya sabes.

—Yo… er… yo no recuerdo haber visto medio saco de cemento en el garaje, Roberto. Había sólo una bolsa de fertilizante que esta tarde he empleado para los crisantemos.

Roberto le miró fijamente.

—¿Fertilizante?

En el rostro del señor Brown apareció la expresión de quien tiene una sospecha y no se atreve a hacerle frente. Tosió para dominarse.

—En el garaje no había ningún fertilizante —dijo Roberto—. Gastamos el último en las rosas. ¿No te acuerdas?

El señor Brown volvió a toser.

—Sí… er… ahora que lo dices, sí que me acuerdo.

—Cuando me dijiste que esta tarde pensabas poner un poco en los crisantemos, pensé que debías haberlo comprado… —en el rostro de Roberto fue apareciendo una expresión horrorizada—. Papá, no habrás echado el cemento en los crisantemos, ¿verdad?

—Yo… yo, la verdad no lo sé, Roberto —repuso el señor Brown—. Yo desde luego creí que era fertilizante, pero recuerdo, ahora que me lo dices, que el último lo gastamos en las rosas y que quedaba algo de cemento sobrante de las carboneras.

El rostro de Roberto estaba contorsionado de angustia.

—Oh, papá, y Roxana que cuenta conmigo para el cemento. Quiero decir que toda la pandilla estará allí para ayudarla, pero yo le «prometí» llevar el cemento, y ahora todas las tiendas estarán cerradas… No me importaría si se tratase de otra… pero Roxana… bueno, es la chica más maravillosa que he conocido en mi vida, y sentiría tener que decepcionarla. La verdad es que no comprendo cómo has podido confundir el cemento con un fertilizante, papá.

Con un supremo esfuerzo, el señor Brown recuperó algo de su dignidad.

—Lo siento, Roberto —le dijo—. No era mi intención causarte ningún perjuicio. Sólo trataba de ayudar a la familia en general. Quiero decir que a tu madre… y a ti… os gusta que el jardín esté bonito y… bueno, me he tomado mucho trabajo. Estos errores se cometen con facilidad.

—Sí, lo siento, papá —dijo Roberto—. No he querido ofenderte. Sólo ha sido un pequeño arrebato, nada más… Pero creo que Jameson tiene algo de cemento. Iré a ver.

Salió, tropezando en la puerta con la señora Brown, para dirigirse a toda prisa a casa de Jameson.

—¿Qué le ocurre a Roberto? —preguntó la señora Brown.

—Oh… er… esta gente joven se excita por cualquier insignificancia, ya sabes —replicó el señor Brown en tono evasivo.

—John, tenías mucha razón por lo que respecta a Guillermo —le dijo—. Está todo hecho una «porquería». Estoy de acuerdo contigo en que necesita un buen escarmiento.

—Oh, no lo sé —exclamó su esposo—. No tenía intención de causar daño. Acaso trataba de ayudar.

—¡Mira que cometer «la estupidez» de confundir la salsa de nueces con barniz castaño!

—Estos errores se cometen con facilidad —dijo el señor Brown.

—Pero, John, tú dijiste…

—Lo sé; lo sé —replicó el señor Brown—. A veces uno se precipita en sus juicios. Subiré a decirle unas palabras.

Pocas veces Guillermo se enfrentaba con la derrota, pero ahora era una de esas veces.

—No podremos ir a ver los Prodigiosos Cosacos, Pelirrojo —estaba diciendo—. Apenas puedo creer que sea cierto, pero lo es… ¡Troncho! Es peor que el fin del mundo.

—Y tal vez no vuelvan nunca más —replicó Pelirrojo—. No volveremos a verles durante el resto de nuestras vidas.

Se oyeron los pasos del señor Brown subiendo la escalera. Los dos niños se miraron llenos de ansiedad.

—¡Aquí está! —exclamó Guillermo con pesar—, y apuesto a que va a ser peor que el fin del mundo también.

—Tal vez será mejor que yo me marche… —murmuró Pelirrojo.

El señor Brown entró en la habitación con un ligero… muy ligero aire de violencia.

—Bueno, niños —dijo con animación—. ¿Qué hay de esa Exhibición Ecuestre?

Guillermo le miraba boquiabierto y lleno de asombro, incredulidad, esperanza y alegría.

—¡Troncho, papá! —dijo al fin—. ¿Quieres decir que vas a dejarnos ir?

El señor Brown sonrió un tanto avergonzado.

—Creo que a mí también me gustaría ir —les anunció—. Vamos todos y olvidemos nuestros problemas.

—¡Joroba! —exclamó Guillermo apresurándose a añadir—. Es el canto de un pájaro, papá, lo mismo que «cucú».

—¡Troncho, señor Brown! —dijo Pelirrojo con una voz tan alterada por la emoción que parecía más bien un gemido.

—Será mejor que os lavéis un poco —dijo el señor Brown mirando las dos figuras manchadas de salsa de nueces.

—Sí, nos lavaremos —replicó Guillermo—. Y… sentimos lo del armario, papá.

El señor Brown hizo un gesto con la mano quitándole importancia.

—Son pequeños errores que se cometen, hijo mío —le dijo.

FIN