GUILLERMO Y EL COHETE A LA LUNA

RICHMAL CROMPTON

GUILLERMO Y EL COHETE A LA LUNA

—Tenemos que ser los primeros en ir a la Luna —dijo Guillermo con aire de firme determinación.

—¿Qué quieres decir… ir nosotros a la Luna? —replicó Pelirrojo.

Los dos se hallaban sentados a horcajadas sobre el tejado del cobertizo de las herramientas contemplando ociosamente el paisaje. Habían comenzado fingiendo que eran marineros náufragos que iban sobre una balsa, pero cuando aquello fue perdiendo su encanto, se convirtieron en los ocupantes de un cometa que flotaba por el espacio. Era un día demasiado caluroso para hacer nada más activo.

—Bueno, algunos tienen que ser los primeros en ir a la Luna —dijo Guillermo.

—Nosotros «no podemos», la verdad —dijo Pelirrojo a quien siempre le desconcertaban ligeramente las rápidas transiciones de Guillermo de la ficción a una tangible realidad.

—No veo por qué no —fue la respuesta de Guillermo—. Te digo que «alguien» tiene que hacerlo y no veo por qué no podemos ser nosotros. Piensa en todas las cosas que podríamos haber descubierto si otros no lo hubiesen hecho primero… electricidad, televisión y… las patatas fritas, el maravilloso tecnicolor… y… —en tono de profundo disgusto—… el Everest. ¡Troncho! Cómo me hubiera gustado ser el primero en escalar el Everest. Apuesto a que yo también hubiera podido hacerlo de tener oportunidad. Sólo es trepar y apuesto a que yo sé trepar tan bien como cualquiera. He trepado a la mayoría de árboles que hay por aquí. Apuesto a que si pusieran junto todo lo que he trepado llegaría hasta la cima del Everest. Y si se necesita un perro para tirar del trineo, ahí está «Jumble». «Jumble» sabe tirar muy bien. Arrastró aquel trineo de provisiones cuando jugamos a descubrir el Polo Norte.

—Sí, pero se comió todas las provisiones —le recordó Pelirrojo.

—Oh, bueno —dijo Guillermo—, tenía hambre, y sabía que era necesario conservar todas sus fuerzas para tirar del trineo.

—No servía de mucho tirar del trineo después de que se hubo comido todas las provisiones —comentó Pelirrojo.

—De todas maneras, fue una expedición estupenda —dijo Guillermo evitando más discusiones sobre el papel de su perro como esquimal—, y apuesto a que lo hubiéramos hecho igual de bien en la vida real.

—Bueno, es inútil preocuparse ahora por el Everest —dijo Pelirrojo—. Es demasiado tarde. Ya lo han escalado.

—Sí, pero queda la Luna —replicó Guillermo.

—¿Qué quieres decir con eso de que queda la Luna? —preguntó Pelirrojo.

—Troncho, ¿por qué no «escuchas»? —exclamó Guillermo irritado—. Te he estado «hablando» de esto, ¿no? Te he estado diciendo que «alguien» tiene que ir primero a la Luna y no veo por qué no habríamos de ser nosotros.

—No tenemos un cohete —dijo Pelirrojo.

—Bueno, podríamos fabricarlo, ¿no? —replicó Guillermo.

—No —repuso Pelirrojo sencillamente—, y tampoco podríamos conseguir materia atómica para dispararlo.

Guillermo reflexionó en silencio unos instantes.

—Apuesto a que la materia atómica no es del todo necesaria —dijo al fin—. Apuesto a que hay muchísimas maneras de lanzar a la gente hacia la Luna. Apuesto a que teniendo un muelle lo bastante fuerte…

—No sabemos dónde está —dijo Pelirrojo—. Me refiero a la Luna.

—Claro que lo sabemos —replicó Guillermo—. ¿Es que estás «ciego» o algo por el estilo? ¡Troncho! Cualquier noche puedes «ver» la Luna. Todo lo que hemos de hacer es esperar a que sea de noche y «apuntarla». Yo soy muy buen tirador. Ahora mismo acabo de dar con mi tirador a la manzana que estaba apuntando y apuesto a que si puedo dar a una cosa tan pequeña como una manzana, puedo acertar una grande como la Luna. Teniendo un muelle lo bastante fuerte con que disparar…

—No acertaste el árbol que apuntabas esta mañana —dijo Pelirrojo, quien de vez en cuando… sólo muy de cuando en cuando… se sentía inclinado a protestar ante el aire omnipotente de Guillermo—. Eres un tirador pésimo.

—No lo soy.

—Lo eres.

—Repítelo.

—Eres un tirador desastroso.

Hubo una breve lucha durante la cual ambos rodaron desde el tejado del cobertizo de las herramientas al suelo.

—De todas formas pensaba bajarme —dijo Guillermo con dignidad levantándose, y sacudiendo el polvo de su persona—. Vamos al pueblo a echar un vistazo a la confitería.

—¿Tienes dinero?

—No. ¿Y tú?

—No.

—Eso no importa. Escogeremos lo que compraríamos si lo tuviéramos.

Los dos se encaminaron lentamente hacia el pueblo, pegando puntapiés a las piedras, revolcándose en la cuneta y manteniendo una conversación muy diversa.

—¡Troncho! Apuesto a que es una rata… No, no lo es. Es una rana.

—Quisiera saber en qué clase de cosas viven. Me refiero, en la Luna.

—Apuesto a que no viven en casas… Aquí hay una oruga estupenda, pero ya tengo bastantes rubias, de manera que la dejo escapar… Apuesto a que viven en árboles o en cuevas. Yo voy a vivir en una cueva. Voy a tener una muy grande con estanques de agua dentro. Voy a llevarme algunos animales salvajes a vivir conmigo.

—Tal vez allí no hayan animales salvajes.

—Siempre hay animales salvajes en los lugares por descubrir. Había osos polares en el Polo Norte y… y cebras de no sé dónde. He olvidado el sitio… ¡Troncho! Hay una piel de plátano en la cuneta. Y queda un poquitín de plátano en la punta. Y queda también bastante por los lados.

—Espera un momento —exclamó Pelirrojo sacando un lápiz y una arrugada libreta de notas de su bolsillo—. Por allí viene un automóvil y quiero anotar el número de la matrícula.

Pelirrojo había adoptado recientemente la costumbre de coleccionar los números de las matrículas de todos los automóviles que veía por la carretera, anotándolos con rigurosa escrupulosidad. Su meta era conseguir apuntar cien en un día, pero hasta entonces solamente había conseguido apuntar un total de veintinueve.

Guillermo no veía con agrado dicha afición. Le parecía desprovisto de posibilidades dramáticas y hacía cuanto estaba en su mano para disuadirle de su interés.

—Ahora ya has llegado tarde —le dijo con frialdad—. Me he comido todo lo que quedaba.

—No me importa —replicó Pelirrojo guardando la libreta en su bolsillo—. Éste es el que hace trece y medio hoy. El que no pude ver el final lo cuento como medio… ¿En qué clase de cohete vamos a ir a la Luna?

—Tendremos que pensarlo.

—¡Voy a pensar un poco!

Guillermo metiendo las manos en sus bolsillos echó a andar por la carretera contoneándose.

—Generalmente las cosas me dan ideas. Tengo ideas muy buenas. Tuve una muy buena, la de convertir en fuente aquel pilón viejo para pájaros.

—No funcionó. Sólo nos empapó a todos y luego se secó.

—Bueno, eso no impide que fuera una buena idea —replicó Guillermo sin inmutarse.

Pasaron ante el «León Rojo» y se detuvieron para observar a un camión cargado con piezas complicadas de maquinaria que acababa de detenerse ante la entrada.

Un hombre se apeó del puesto del conductor y estuvo contemplando el neumático deshinchado de una de las ruedas delanteras. Era un hombre de corta estatura, de rostro de hurón y cabellos y cejas rubias.

—Pinchazo —dijo con aire de quien se hace cargo de una situación penosa.

Un joven de rostro afilado, que pasaba en una moto, desmontó.

—¿Quiere que le eche una mano? —le dijo.

En silencio los dos cambiaron la rueda observados con inmenso interés por Guillermo y Pelirrojo.

Al fin se incorporaron secándose las manos en trapos viejos manchados de grasa, para inspeccionar su trabajo.

—Arreglado —dijo el joven.

—Sí —replicó el hombre, y agregó inclinando la cabeza en dirección a la posada—. ¿Tienes tiempo para echar un trago? Yo no tengo mucho —ladeó la cabeza hacia el camión—: Tengo que llevar ese cohete lunar a Biggleswick.

Y ambos desaparecieron en el «León Rojo».

Guillermo y Pelirrojo se miraron con la boca abierta.

—¡Troncho! —exclamó Guillermo con voz ronca—. ¿Oíste lo que han dicho? ¡Es un «cohete lunar»!

Pelirrojo contemplaba la maquinaria con rostro asombrado.

—No sabía que hubieran comenzado ya a fabricarlos —dijo.

—Apuesto a que es el primero —repuso Guillermo—. Apuesto a que es el primero que se ha fabricado jamás.

Pelirrojo fue dando la vuelta al camión para examinar su carga.

—No se parece a lo que yo pensaba que sería un cohete para ir a la Luna —dijo.

—Bueno, eso es lo que yo «dije» —replicó Guillermo mientras su excitación iba en aumento—. «Dije» que debía haber muchísimas maneras de llegar allí.

—Quisiera saber qué parte es la que dispara hacia la Luna —comentó Pelirrojo.

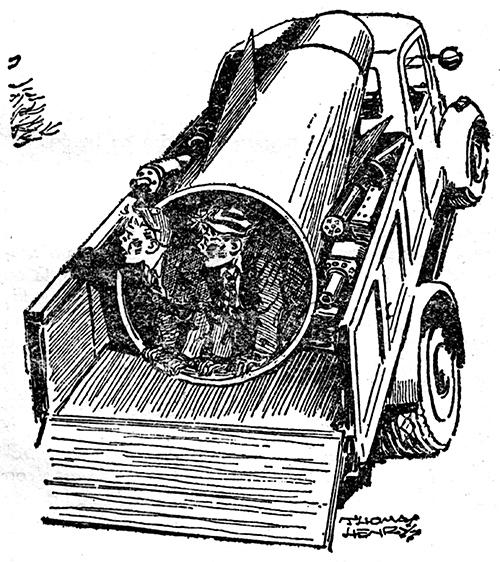

—Apuesto a que es ésta —fue la respuesta de Guillermo, señalando un gran cilindro que sobresalía sobre el resto de las piezas de metal—. Apuesto… —se detuvo en seco conteniendo el aliento. Su rostro habíase puesto pálido de emoción—. «¡Troncho!». ¡Tengo una idea!

—¿Cuál? —preguntó Pelirrojo.

—Metámonos dentro. Es muy grande. Los dos cabremos con facilidad. Metámonos dentro y vayamos a donde vaya. Es posible que nos manden a la Luna. Puede que lo disparen sin darse cuenta de que estamos dentro… y seremos los primeros en ir a la Luna, como te dije.

Pelirrojo reflexionó.

—Um-m… Es posible. Vale la pena probarlo.

—Naturalmente que sí —replicó Guillermo, mirando a un lado y a otro de la desierta carretera—. Subamos deprisa ahora que no pasa nadie.

Fue cosa de pocos segundos el encaramarse al camión e introducirse en el interior del cilindro.

—No es muy cómodo —exclamó Pelirrojo tratando de acomodar su persona a las fuertes curvas de su escondite.

—Bueno, no pretenderás estar «cómodo» para ir a la Luna —le dijo Guillermo con aire severo—. Si querías estar cómodo haberte quedado en casa.

—Apuesto a que desearé haberlo hecho antes de que hayamos terminado —exclamó Pelirrojo—. Y además me estoy manchando de aceite. Esto está todo pringoso.

—¿Y qué es un poco de aceite? —replicó Guillermo—. Apuesto que a esa gente que descubrió el Polo Norte, el Everest y… y el maravilloso tecnicolor, no les importaba un poco de aceite. ¡Vaya! Quita esa pierna. Las pones encima de mi cara.

—Bueno, es que tu cara ocupa todo el sitio. Tu…

—¡Cállate! Ya vuelve.

El hombre de cara de hurón y el joven de rostro afilado salían de la posada. El joven montó en su motocicleta desapareciendo por la carretera. El hombre de cara de hurón se instaló en el asiento de la cabina del camión y puso el motor en marcha. El vehículo se movió y fue adquiriendo velocidad.

Durante varios minutos Guillermo y Pelirrojo permanecieron tensos y silenciosos; luego, poco a poco, se fueron relajando (todo lo que permitía el reducido espacio) y comenzaron a charlar en susurros.

—Debiéramos haber traído provisiones —comentó Pelirrojo.

—Ya encontraremos algo en la Luna —le aseguró Guillermo—. En la Luna hay gente y deben comer. Comeremos lo que ellos coman.

—Con tal que no sea pastel de tapioca —dijo Pelirrojo, preocupado. Sentía una aversión especial por ese alimento.

—Tal vez sean helados, plátanos y caramelos —replicó Guillermo—. O puede que sea algo mucho más agradable que todo lo que hemos probado hasta ahora.

Guardaron silencio unos instantes entregados a la contemplación de esta posibilidad.

—Va muy lejos —exclamó Pelirrojo al fin.

—Bueno, tiene que ser así para ir a la Luna —dijo Guillermo—. Quiero decir, que tiene que ir a un sitio muy alejado para disparar el cohete… o lo que sea… porque naturalmente, quiere mantenerlo en secreto.

—Si quiere mantenerlo en secreto —repuso Pelirrojo tras una breve pausa—, ¿por qué se lo dijo al otro hombre?

—Tal vez fuese un confederado —dijo Guillermo—, o tal vez olvidase que era un secreto. Es muy fácil olvidarse de que algo es un secreto. A mí me ha pasado.

—¿Cómo vamos a regresar? —preguntó Pelirrojo—. De la Luna, me refiero.

—Apuesto a que encontraremos un medio —repuso Guillermo—. Siempre resulta más fácil bajar que subir a cualquier sitio. De todas formas no me importaría quedarme allí. No tendríamos que ir al colegio.

—Todavía no se detiene —dijo Pelirrojo—. Va muy lejos.

El camión seguía avanzando, avanzando… por pueblos y ciudades, carreteras rurales, campos y brezales. De pronto se detuvo junto a otro camión.

Pelirrojo, que asomó la cabeza fuera del cilindro, sacó automáticamente su libreta de notas de su bolsillo y anotó el número del otro camión.

Maravillados, los dos niños observaron cómo el hombre de cara de hurón se apeaba de su camión para coger varias cajas de cartón del otro vehículo, ayudado por su conductor, y trasladarlas a su propio camión. (En ese momento Pelirrojo y Guillermo retiraron rápidamente sus cabezas), y luego, volviendo a ocupar el asiento del conductor, puso de nuevo el motor en marcha. Durante la transacción no pronunciaron ni una palabra. El camión volvía a correr a toda velocidad.

—Quisiera saber lo que había en esas cajas —exclamó Pelirrojo.

—Provisiones, probablemente —replicó Guillermo—. Tal vez en la Luna haya alimentos que no puedan comerse.

—Pastel de tapioca —comentó Pelirrojo.

—De todas formas, apuesto a que son provisiones.

—Esperemos que sea algo bueno —replicó Pelirrojo con una nota de gula en su voz—. Están a este lado, de manera que podría asomarme y echar un vistazo.

—No empieces a comértelo —le dijo Guillermo con severidad—. No queremos llegar a la Luna y descubrir entonces que no tenemos nada que comer. Sería bien tonto llegar a la Luna y luego tener que morir de hambre.

—Sólo miraré —le prometió Pelirrojo.

Y saliendo del cilindro se acercó a las cajas para alzarles la tapa y luego regresar.

—Son cigarrillos —dijo con voz misteriosa, dándole un par a Guillermo—. He cogido estos dos para enseñártelos.

—Quizá sean para él… para fumárselos cuando llegue a la Luna —dijo Guillermo poco convencido.

—No podría fumárselos todos. Debe haber «miles» de ellos.

—Tal vez piense dárselos a los nativos para comprar alimentos con ellos. La gente solía comprar con cigarrillos durante la guerra —pero esta explicación parecía poco convincente, y examinó los cigarrillos más de cerca—. No creo que «sean» cigarrillos.

—Parecen cigarrillos y huelen como los cigarrillos —repuso Pelirrojo.

—Sí, lo sé —exclamó Guillermo—. Apuesto a que se trata de algún ingenio. Quizá son para lanzar el cohete hacia la Luna. Apuesto a que son una especie de palitos atómicos, él no quiere que nadie sepa que va a ir a la Luna, por eso ha hecho que parezcan cigarrillos. Ha fabricado muchos, y cuando los encienda lanzarán el cohete hacia la Luna. «Parece» un hombre muy inteligente. El…

—Se detiene otra vez —exclamó Pelirrojo en tono de advertencia.

El camión se dirigía a un gran cobertizo destartalado que había junto a la carretera. Otra vez las dos cabezas se asomaron cautelosamente fuera del cilindro mientras el hombre salía de la cabina del conductor, abría el candado del cobertizo, e iba transportando allí las cajas de cartón que llevaba en el camión. Una vez hecho esto, volvió a echar el cerrojo, y de nuevo ante el volante puso el motor en marcha.

El hombre llevó las cajas de cartón al destartalado cobertizo.

—¿Para qué habrá hecho eso? —preguntó Pelirrojo.

—Apuesto a que no lo sé —replicó Guillermo—. ¿Viste aquella pequeña colina que había detrás del cobertizo? Había un árbol pequeño y retorcido, y apuesto que ese árbol apunta a la Luna y va a utilizarlo para disparar contra ella. Fijará el cohete al árbol de alguna manera para situarlo en el ángulo debido.

—Bueno, ¿entonces por qué sigue conduciendo?

—Probablemente tendrá que recoger otras cosas. De todas formas no puede hacerlo hasta que sea de noche y pueda ver la Luna. El… —se detuvo en seco lanzando una exclamación de sorpresa.

El camión enfilaba la verja de un gran campo… un campo lleno de carromatos y tiendas y puestos a medio montar. Grupos de espectadores se habían reunido ante cada uno de ellos y un policía se hallaba junto a la entrada observándolo todo con aire digno y aburrido.

Un hombrecillo rechoncho con un par de margaritas en el ojal se acercó al camión.

—¿Lo trajiste bien? —dijo al conductor.

—Sí —replicó el hombre con cara de hurón.

El hombrecillo rechoncho volvióse hacia la multitud de mirones.

—El Cohete a la Luna se estropeó en Hastings —dijo en tono festivo—. No sabíamos si podríamos reunir las piezas a tiempo, pero parece ser que acaba de hacerse. El Cohete a la Luna es el detalle de moda. Los trapecios, las montañas rusas, y las ruedas giratorias están muy bien, pero ese Cohete a la Luna es el que pone la nota típica. Hoy en día una feria no es feria sin un Cohete a la Luna —dio la vuelta al camión—. Valiente trabajo volverlo a montar. No podremos inaugurarlo esta noche… Bueno, descargarlo, muchachos.

Varios hombres se subieron al camión y comenzaron a mover la maquinaria. Dos de ellos cargaron con el cilindro, pero volvieron a dejarlo en seguida donde lo cogieron.

—¡Canastos! —exclamó uno—. Pues no pesa poco.

Guillermo y Pelirrojo se habían acurrucado en mitad de su escondite procurando ocupar el menor espacio posible.

Los dos hombres hicieron otro esfuerzo.

De pronto uno de ellos lanzó un grito.

—Ahí dentro se mueve algo —dijo.

—¡Cielos, sí! —dijo el otro—. Algo vivo.

Los transeúntes rodearon el camión, y el policía, abandonando su aire de aburrimiento, fue a unirse al pequeño grupo.

—¿Qué ocurre? —preguntó.

—Algo se mueve dentro de ese cilindro.

—Algo vivo.

—Un león, es lo más probable —dijo una mujer con un gran sombrero adornado con plumas.

—No pasen de aquí —dijo el policía, y volviéndose al hombrecillo rechoncho de las flores en el ojal, agregó—: ¿Se ha escapado alguno de sus animales?

—No —repuso el hombre—. No tenemos apenas animales.

—Parecen focas —dijo una mujer alta asomando su cabeza por encima de la multitud para ver el interior del cilindro.

—No pueden ser «Bill» y «Susy» —dijo un hombre de bigote retorcido y jersey rayado—. Les acabo de dejar tomando su baño.

—Leones —insistió la mujer del sombrero de plumas.

Un hombre que había estado montando un tiro de anillas se acercó con un palo largo que introdujo en el interior del cilindro. Se oyó un grito prolongado.

—Son hienas —dijo la mujer del sombrero de plumas.

—Pumas —sentenció el policía—. Quédense ahí.

El hombre del tiro de anillas volvió a hurgar con el palo dentro del cilindro… y allá salieron dos niños, mugrientos y manchados de aceite… que cayeron sobre el camión para luego saltar al suelo.

—¡Bueno, debo de estar loco! —exclamó el policía olvidando momentáneamente su dignidad—. ¡Quédense por ahora ahí…! ¿Qué tienen que decir en su favor?

Las dos formas engrasadas se deshicieron en confusas explicaciones.

—Verá, como nos perdimos el Everest…

—Y no queríamos perdernos la Luna…

—Le oímos decir que era un cohete que iba a la Luna…

—Y queríamos ser los primeros en ir…

—Pensamos que los cigarrillos que cogió del otro camión…

—Anoté su número. Es el que hace catorce hoy…

—Los puso en el cobertizo. Bueno, yo creí que eran palillos atómicos…

—¿Qué cobertizo? —preguntó el policía.

—El que está en aquella colina con un árbol retorcido detrás.

—Es el cobertizo de la carretera de Minster —dijo alguien.

—Es donde guardo mi camión —exclamó el conductor cuyo rostro había adquirido un tinte amarillento—. Es mío, ¿no? Tengo derecho a entrar si es mío, ¿no es verdad?

El policía avanzó hacia él con aire casual. Era un joven inteligente y había comprendido más de aquel confuso relato de lo que parecía posible.

—Quisiera saber algo más de esos cigarrillos —dijo—, y del otro camión.

El hombre de cara de hurón dio media vuelta y echó a correr buscando la salida, pero el policía fue más rápido y le alcanzó en la entrada sujetándole con un gancho experto.

El hombre de cara de hurón echó a correr buscando la salida, pero el policía fue más rápido.

—Cálmese —le dijo sujetando mejor aquella figura que se debatía—. Sólo queremos hacerle unas preguntas. Si usted nos da respuestas correctas no tiene por qué preocuparse. Venga a la comisaría. Es un poco más reservado que esto. Y vosotros dos esperad aquí un rato, ¿queréis?

El hombrecillo rechoncho se volvió a Guillermo y Pelirrojo.

—Venid a tomar un helado —les dijo— y contádmelo todo.

—Era el transportista del pueblo, ¿comprende?, de manera que nadie sospechó de él —dijo el hombrecillo rechoncho al señor Brown— y parece ser que estaba en combinación con esos ladrones del almacén desde hace algún tiempo. Solían cometer un robo y encontrarse con él en cierto lugar para esconder el botín en su camión, y luego él lo llevaba a su viejo cobertizo donde guarda su camión. Lo han encontrado lleno hasta arriba. Escondidos debajo de los ladrillos y por todas partes. Está metido hasta el cuello. Siendo el transportista local, podía ir de un lado a otro del país y nadie podía decir que no estaba trabajando. Y casi siempre tenía trabajo. El transporte del Cohete a la Luna fue un trabajo que le vino al pelo. Yo quería que me lo trajeran directamente de la fábrica a Biggleswick, de manera que contraté a un transportista de Biggleswick para ahorrar tiempo. Llegó demasiado tarde para inaugurarlo anoche, pero lo haremos hoy.

El señor Brown le escuchaba con amable interés, Había oído aquella historia varias veces… a la policía, a Guillermo, a Pelirrojo, y a la mayoría de los hombres que trabajaban en la feria y de varios espectadores.

—Unos niños muy observadores —prosiguió el hombrecillo rechoncho—. Tomaron el número del camión y describieron el cobertizo de la carretera de Minster. Eso lo resolvió todo —miró a Guillermo y Pelirrojo que caminaban uno a cada lado del señor Brown—. Hicieron un buen trabajo.

—Más por su buena suerte que por su buen juicio —replicó el señor Brown en tono seco.

—De todas formas celebro que pudiera venir —le dijo el hombrecillo rechoncho.

Cuando Guillermo y Pelirrojo recibieron la invitación para ser los primeros pasajeros del recién montado Cohete a la Luna de la Feria de Biggleswick. El señor Brown se negó al principio a permitir tal expedición, pero su negativa fue poco más que pura fórmula y pronto le persuadieron no sólo para que diera su permiso sino para que les acompañase él mismo. Era un hombre de corazón sencillo y siempre había sentido debilidad por las ferias campestres. Además, el Cohete a la Luna era algo nuevo, que no existiera en su juventud, y estaba secretamente deseoso de probarlo.

—Por aquí —les dijo el hombrecillo rechoncho haciéndoles pasar por una entrada donde se leía: «Cohete a la Luna. Maravillosa Aventura. Cinco Minutos de Emociones Inolvidables».

Entraron, ocupando sus asientos en un pequeño compartimiento con ventanas de celofán.

Cerraron la puerta, y con acompañamiento de una sirena ensordecedora, el compartimiento comenzó a mecerse alocadamente mientras parecía surcar el aire. Después llegaron los cinco minutos de emociones inolvidables… subidas y bajadas en picado… sobresaltos durante los cuales los tres cayeron unos encima de otros… extrañas escenas pasaron como relámpagos por las ventanillas… hombres con la cabeza en el lugar de los pies, y los pies en el lugar que ocupa la cabeza… fantásticas colinas y valles… animales con cabeza de león y cola de cocodrilo… extraños árboles de los que pendían frutos de forma parecida a grandes sacudidores de polvo, y donde se enroscaban serpientes con ojos gigantescos y saltones y orejas puntiagudas… más subidas y bajadas y sobresaltos… hasta que al fin, aturdidos y asombrados, volvieron a salir al aire libre.

—Estupendo, ¿verdad? —dijo el hombrecillo rechoncho.

—Maravilloso —replicó Guillermo.

—Súper —dijo su amigo Pelirrojo.

—Desde luego ha sido inolvidable —exclamó el señor Brown.

—No hay otro que pueda comparársele en todo lo ancho y largo de Inglaterra —dijo el hombrecillo rechoncho.

—¡Ah… cielos! Fuimos los primeros en subir —dijo Guillermo mirando la larga cola que había a la entrada.

—Salgamos por la otra puerta —dijo Guillermo con astucia.

Para ir a la otra salida había que pasar por delante de los tiros de anillas, «Las Olas», el gran tiovivo y la mayoría de atracciones de la feria.

Llegaron a la salida una hora más tarde.

El señor Brown llevaba un coco debajo de cada brazo con aire triunfante. Guillermo dos manzanas asadas en cada mano y apretaba contra su pecho una pecera con un pez dorado. Pelirrojo mordisqueaba una pirámide de azúcar hilado. Un globo rojo, atado a un botón de su chaqueta, flotaba sobre su cabeza.

El señor Brown, Guillermo y Pelirrojo, salieron muy contentos y satisfechos de la feria.

Iba oscureciendo y la Luna llena asomaba serena entre los árboles.

Guillermo la miró lanzando un suspiro de tristeza.

—Al fin y al cabo, no llegamos hasta ella —dijo.

Pelirrojo estaba saturado de rosetas de maíz, manzanas asadas, y azúcar hilado. Había girado en los tiovivos, y montado en los columpios y montañas rusas: su estado era de confusión, cosa muy perdonable.

Lanzando una mirada de indiferencia al disco dorado, se encogió de hombros.

—No me importa cómo sea —dijo—. No podría ser tan buena como la auténtica.