TEIL ZWEI

Überschüsse

Einleitung

Das Lieblingswort in der Neurologie ist, wie gesagt, «Aus fall». Es ist sogar deren einzige Bezeichnung für jegliche Beeinträchtigung einer Funktion. Entweder ist die Funktion (wie ein Kondensator oder eine Sicherung) normal, oder sie ist fehlerhaft und unvollkommen - welche andere Möglichkeit besteht denn schon in dem mechanistischen Konstrukt der Neurologie, das im wesentlichen nichts anderes ist als ein System von Fähigkeiten und Verbindungen?

Aber wie steht es mit dem Gegenteil: einem Überschuß oder Überfluß an Funktion? In der Neurologie gibt es kein Wort dafür, weil diese Vorstellung nicht existiert. Eine Funktion, ein funktionales System, wird den Anforderungen entweder gerecht oder versagt - eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Daher stellt eine Krankheit, deren Hauptmerkmal das «Über schäumende», das «Produktive» ist, die grundlegenden mechanistischen Konzepte der Neurologie in Frage, und dies ist zweifellos ein Grund dafür, warum solche Störungen - so verbreitet, bedeutsam und faszinierend sie sind - nie mit der Aufmerksamkeit untersucht wurden, die sie verdienen. In der Psychiatrie ist das geschehen; man spricht dort von produktiven Störungen und Erregungszuständen - von übersteigerter Phantasie oder Impulsivität, von Manien. Und auch in der Anatomie und Pathologie hat man sich damit befaßt; dort ist die Rede von Hypertrophien und Mißbildungen, von Teratomen. In der Physiologie jedoch gibt es hierfür keine Entsprechung, kein Pendant zu Mißbildungen oder Manien. Und dies

allein schon deutet darauf hin, daß unser grundlegendes Konzept, unsere Gewohnheit, das Nervensystem als eine Art Maschine oder Computer zu betrachten, äußerst unzulänglich ist und durch dynamischere, lebendigere Konzepte ergänzt wer den muß.

Diese tiefgreifende Unzulänglichkeit mag nicht ins Auge fallen, solange wir es nur mit Ausfällen zu tun haben - der Aufhebung von Funktionen, wie ich sie im ersten Teil geschildert habe. Aber sie wird sofort sichtbar, wenn wir uns den Übersteigerungen von Funktionen zuwenden: nicht der Am nesie, sondern der Hypermnesie, nicht der Agnosie, sondern der Hypergnosie und allen anderen «Hyper»-Funktionen, die wir uns vorstellen können.

Die klassische, «Jacksonsche» Neurologie beschäftigt sich nie mit solchen Störungen durch Übersteigerung, das heißt mit primären Überschüssen oder Auswüchsen oder Verästelungen von Funktionen (im Gegensatz zu den sogenannten «Freisetzungen»). Es stimmt zwar, daß Hughlings Jackson selbst von «hyperphysiologischen» und «überpositiven Geisteszuständen» sprach. Aber in diesem Fall, so könnte man sagen, läßt er lediglich spielerisch die Zügel schießen oder sich einfach von seiner klinischen Erfahrung leiten, befindet sich jedoch im Widerspruch zu seinen eigenen mechanistischen Konzepten von Funktion. (Solche Widersprüche waren charakteristisch für seinen genialen Geist; zwischen seinem Naturalismus und seinem starren Formalismus gähnte ein tiefer Abgrund.)

Wir müssen fast bis in die Gegenwart gehen, um einen Neurologen zu finden, der Übersteigerungen überhaupt in Betracht zieht. Die zwei klinischen Biographien von A. R. Lurija werden beiden Aspekten gerecht: ‹The Man with a Shattered World) befaßt sich mit Ausfällen, (The Mind of a Mnemonist) mit Überschüssen. In meinen Augen ist das zweite Werk das bei weitem interessantere und originellere, denn hier geht es im Grunde um die Erforschung des Vorstellungsvermögens und des Gedächtnisses (und eine solche Erforschung ist in der klassischen Neurologie nicht möglich).

Bei den Fällen, die ich in ‹Bewußtseinsdämmerungen› schilderte, herrschte sozusagen ein inneres Gleichgewicht zwischen den schrecklichen Äußerungen von Geistesgestörtheit vor der Behandlung mit L-Dopa - Akinesie, Abulie, Adynamie, Anergie usw. - und den fast gleichermaßen schrecklichen Auswüchsen nach der Behandlung mit L-Dopa - Hyperkinese, Hyperbulie, Hyperdynamie usw.

Hier sehen wir die Entstehung neuer Arten von Bezeichnungen, von Bezeichnungen und Konzepten, die sich nicht auf Funktionen beziehen: Impuls, Wille, Dynamik, Energie. Diese Bezeichnungen sind im wesentlichen kinetisch und dynamisch, während die in der klassischen Neurologie verwendeten im wesentlichen statisch sind. Und im Geist eines Mnemonikers sehen wir Dynamismen einer weit höheren Ordnung am Werk: das Drängen sich fortwährend verästeln der und fast unkontrollierbarer Assoziationen und Vorstellungen, eine ausufernde Zunahme des Denkens, eine Art Teratom des Geistes, das der Mnemoniker in Lurijas Buch «Es» nennt.

Aber auch die Bezeichnung «Es» oder «Automatismus» ist zu mechanistisch. Die beunruhigend lebendige Art des Prozesses wird besser durch Begriffe wie «Auswuchs» oder «Verästelung» wiedergegeben. Bei dem Mnemoniker oder bei meinen infolge der L-Dopa-Behandlung überenergetischen, zu neuem Leben erweckten Patienten können wir eine übersteigerte, monströse oder verrückte Art von Lebhaftigkeit beobachten. Es handelt sich hierbei nicht lediglich um einen Überschuß, sondern um eine organische Wucherung, eine Hervorbringung - um Wachstum; nicht einfach um eine Unausgewogenheit, die Störung einer Funktion, sondern um die Störung eines generativen Geschehens.

Angesichts eines Falles von Amnesie oder Agnosie könnten wir uns vorstellen, daß lediglich eine Funktion oder Fähigkeit beeinträchtigt ist, aber bei Patienten mit Hypermnesie und Hypergnosie müssen wir feststellen, daß das Erinnerungs- und Erkenntnisvermögen angeboren, ständig aktiv, fruchtbar, aber eben auch potentiellen Mißbildungen unterworfen ist. So müssen wir von einer Neurologie der Funktion weiterschreiten zu einer Neurologie der Aktion, des Lebens. Zu diesem entscheidenden Schritt zwingen uns die Krankheiten, die durch einen Überschuß entstehen - und ohne ihn können wir das «Leben des Geistes» nicht einmal ansatzweise erforschen. Die traditionelle Neurologie mit ihrem mechanistischen Konzept und ihrem Schwerpunkt auf den Ausfällen verstellt uns den Blick auf das Leben, das allen Hirnfunktionen in Wahrheit innewohnt - jedenfalls den höheren Funktionen, wie zum Beispiel dem Vorstellungsvermögen, dem Gedächtnis und der Wahrnehmung. Die traditionelle Neurologie verbirgt das eigentliche Leben des Geistes vor uns. Mit diesen lebendigen (und oft höchst individuellen) Veranlagungen des Gehirns und des Geistes - insbesondere in einem Zustand gesteigerter und daher aufschlußreicher Aktivität - werden wir uns nun befassen. Gesteigerte Aktivität läßt nicht nur eine gesunde Fülle und Üppigkeit entstehen, sondern kann auch zu einer recht bedenklichen Zügellosigkeit führen, zu einer Abweichung und Mißbildung - zu jener Art von « Zuvielheit » also, deren beunruhigende Präsenz bei den Fällen, die ich in ‹Bewußtseinsdämmerungen› beschrieben habe, immer dann zu spüren war, wenn übererregte Patienten drohten, ihr inneres Gleichgewicht und ihre Selbstbeherrschung zu verlieren - eine Überwältigung durch Impuls, Vorstellung und Willen, eine Besessenheit (oder «Enteignung») durch eine außer Kontrolle geratene Physiologie.

Diese Gefahr ist mit Wachstum und Leben untrennbar verbunden. Aus Wachstum kann Wucherung, aus Leben kann «Hyper-Leben» werden. Alle «Hyper»-Zustände können sich in monströse, perverse, anomale «Para»-Zustände verwandeln: Hyperkinese entwickelt sich zu Parakinese (abnorme Be wegungen, Chorea, Tics); Hypergnosie wird leicht zu Paragnosie (Verirrungen und Erscheinungen, die aufgrund der krankhaft erhöhten Sinnestätigkeit auftreten); aus der Begeisterung der «Hyper»-Zustände kann gewalttätige Leidenschaft werden.

Das Paradoxon einer Krankheit, die in der Maske des Wohlbefindens auftritt, einem also das wunderbare Gefühl gibt, gesund und munter zu sein, und ihr wahres Gesicht erst später zeigt, ist eine der Chimären, Tricks und Ironien der Natur. Eine ganze Reihe von Künstlern, vor allem jene, die Kunst mit Krankheit gleichsetzen, waren davon fasziniert. Dieses

Thema, das gleichzeitig dionysisch, venerisch und faustisch ist, taucht daher immer wieder in den Werken von Thomas Mann auf- von den fiebrigen, tuberkulösen Wahnvorstellungen im Zauberberg› über die syphilitischen Inspirationen in Doktor Faustus› bis zu der aphrodisischen Verderblichkeit in seiner letzten Geschichte Die Betrogene›.

Ich war immer schon gefesselt von solchen Paradoxa und habe bereits früher über sie geschrieben. In Migräne› habe ich das Hochgefühl geschildert, das den Beginn eines Anfalls markiert oder ihm unmittelbar vorausgeht, und dabei George Eliots Bemerkung zitiert, ein «gefährlich gutes» Gefühl sei für sie der Vorbote, das erste Anzeichen eines Anfalls. «Gefährlich gut» - was für eine Ironie schwingt in dieser Bezeichnung mit! Sie betont die Doppeldeutigkeit, das Paradoxon, das zum Ausdruck kommt, wenn wir sagen, es gehe uns «zu gut».

Denn Wohlbefinden ist natürlich kein Grund zur Klage - man genießt es, man erfreut sich seiner, man ist von Beschwerden so weit entfernt, wie es nur möglich ist. Man beklagt sich, wenn man sich krank fühlt, nicht aber, wenn man sich wohl fühlt - außer wenn man, wie George Eliot, die Anzeichen des «Übels» oder der Gefahr erkennt, sei es durch Wissen oder Erinnerung, sei es durch die Erkenntnis, daß ein Überschuß an Überschuß vorliegt. Obwohl ein Patient sich selten darüber beklagen wird, daß es ihm «sehr gut» geht, kann es daher sein, daß er mißtrauisch wird, wenn es ihm «zu gut» geht.

Dies war das zentrale und (gewissermaßen) grausame Thema von ‹Bewußtseinsdämmerungen›: daß schwerkranke Patienten, die seit Jahrzehnten an heftigen Ausfällen litten, sich wie durch ein Wunder plötzlich gesund fühlten, um dann in die Gefahren und Leiden von Überschüssen gestürzt zu werden, wenn Funktionen über «akzeptable» Grenzen hinaus stimuliert waren. Manche Patienten waren sich dessen bewußt und hatten Vorahnungen - bei anderen war dies nicht der Fall. So sagte Rose R. in der ersten Freude über ihre wiederhergestellte Gesundheit: «Es ist unglaublich, herrlich!» Als die Entwicklung jedoch immer unkontrollierbarer wurde, meinte sie: « So kann es nicht weitergehen. Etwas Furchtbares braut sich zusammen.» Und bei den meisten anderen Patienten, ob sie nun einsichtiger waren oder nicht, lief es ähnlich ab, so zum Beispiel bei Leonard L. , als er an der Schwelle zwischen Fülle und Überschuß stand: «Das überschäumende Gefühl von Gesundheit und Energie, von ‹Gnade›, wie Mr. L. sich ausdrückte, wurde zu übermäßig und begann, eine übertriebene, manische und großsüchtige Form anzunehmen... Sein Gefühl der Harmonie, Leichtigkeit und müheloser Beherrschung wurde durch ein Gefühl des Zu-Viel, der Kraft, des Drucks ... ersetzt», das ihn in seine Bestandteile aufzulösen und zu zerschmettern drohte.

Dies ist die Gnade und der Fluch, die Freude und die Qual eines Überschusses, und Patienten, die das Wesen ihrer Krankheit erkannt haben, empfinden dies als fragwürdig und paradox. «Ich habe zuviel Energie», sagte ein Patient, der an der Tourette-Krankheit litt. «Alles ist zu hell, zu stark, zu viel. Alles hat eine fiebrige Energie, einen morbiden Glanz. »

«Gefährlich gut», «morbider Glanz», eine irreführende Euphorie, unter der ein Abgrund gähnt, dies ist die Verheißung und die Drohung des Überschusses, ob er nun durch eine na turgegebene berauschende Geistesstörung oder in Gestalt einer von uns selbst hervorgerufenen Sucht nach bestimmten Reizen auftritt.

In solchen Situationen steht man vor einem außergewöhnlichen menschlichen Dilemma, denn die Patienten haben es hier mit Krankheiten zu tun, die in Gestalt von Verführern auftreten, also mit etwas ganz anderem und weit Unbestimmbarerem als der gewohnten, mit Schmerz und Leiden assoziierten Vorstellung von Krankheit. Und niemand, absolut niemand, ist gegen diese bizarren Täuschungen, diese Demütigungen gefeit. Bei Störungen, die durch Überschüsse entstehen, kann es zu einer Art Kollusion kommen: Das Selbst gehorcht mehr und mehr seiner Krankheit, es identifiziert sich in zunehmendem Maße mit ihr, so daß es schließlich jede eigenständige Existenz zu verlieren und nichts weiter zu sein scheint als ein Produkt der Krankheit. Diese Angst faßt Witty Ticcy Ray (Kapitel 10) in Worte, wenn er sagt: «Ich bestehe ausschließlich aus Tics» oder wenn er sich eine Zunahme der geistigen Aktivität - ein «Tourettoma»vorstellt, das ihn in den Abgrund reißen könnte. Ihm mit seinem starken Ich und seinem relativ schwach ausgeprägten Touretteschen Syndrom hat jedoch diese Gefahr nie wirklich gedroht. Aber bei Patienten mit schwachem oder unterentwickeltem Ich besteht, in Verbindung mit einer übermächtigen Krankheit, das sehr reale Risiko einer solchen «Besessenheit» oder «Enteignung». Im Kapitel «Die Besessenen» werde ich diesen Aspekt wenigstens streifen.

10

Witty Ticcy Ray

1885 beschrieb Gilles de la Tourette, ein Schüler von Charcot, das erstaunliche Syndrom, das heute seinen Namen trägt. Das «Tourettesche Syndrom», wie es genannt wird, ist gekennzeichnet durch einen Überschuß an nervlicher Energie und durch eine übersteigerte Neigung zu seltsamen Bewegungen und Impulsen: zu Tics, Zuckungen, gekünstelten Verhaltensweisen, Grimassen, Geräuschen, Flüchen, unwillkürlichen Imitationen und zwanghaften Handlungen aller Art, gepaart mit einem sonderbar schalkhaften Humor und einer Neigung zu übermütigen, neckischen Spielereien. In seiner ausgeprägtesten Form erfaßt das Tourettesche Syndrom alle Aspekte des affektiven, instinktiven und imaginativen Lebens; in seinen weniger ausgeprägten und wohl verbreiteteren Formen mag es zu wenig mehr als zu abnormen Bewegungen und Impulshandlungen kommen, obwohl auch diese etwas Befremdliches haben. Dieses Syndrom wurde in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts klar erkannt und umfassend beschrieben, denn in jener Zeit waren die Grenzen der Neurologie weit gesteckt, und man hegte keine Bedenken, das Organische mit dem Psychischen zu verknüpfen. Für Tourette und seine Kollegen lag es auf der Hand, daß dieses Syndrom eine Art von Besessenheit darstellte, bei der der Betroffene von primitiven Impulsen und Trieben beherrscht wurde, eine Besessenheit, die jedoch eine organische Grundlage hatte und durch eine ganz bestimmte (wenn auch noch unentdeckte) neurologische Störung hervorgerufen wurde.

In den Jahren nach dem Erscheinen von Tourettes Publikation wurden Hunderte solcher Fälle beschrieben - und nicht einer glich dem anderen vollkommen. Es wurde deutlich, daß dieses Syndrom in schwach ausgeprägter, abgemilderter Form auftreten, sich aber auch in erschreckend grotesker und heftiger Weise äußern kann. Auch stellte sich heraus, daß es manchen Menschen gelingt, mit dem Touretteschen Syndrom «fertig zu werden», es in eine breit gefächerte Persönlichkeit zu integrieren und darüber hinaus sogar aus dem rasenden Tempo der Gedanken, Assoziationen und Einfälle, die dieses Syndrom mit sich bringt, einen Nutzen zu ziehen. Andere da gegen sind tatsächlich «besessen» und angesichts des verwirrenden Chaos und des gewaltigen Drucks der Impulse kaum imstande, ihre wahre Identität zu finden. Wie Lurija im Zusammenhang mit dem von ihm beschriebenen Fall eines Mnemonikers bemerkt, tobt immer ein Kampf zwischen einem «Es» und einem «Ich».

Charcot und seine Schüler, zu denen neben Tourette auch Freud und Babinski gehörten, waren mit die letzten Neurologen, für die eine Verbindung zwischen Körper und Seele, zwischen «Es» und «Ich», zwischen Neurologie und Psychiatrie bestand. Um die Jahrhundertwende zeichnete sich bereits deutlich eine Spaltung in eine seelenlose Neurologie und eine körperlose Psychologie ab, und damit war einem Verständnis für das Tourettesche Syndrom jede Basis entzogen. Das ging so weit, daß das Tourettesche Syndrom verschwunden zu sein schien - es tauchte in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts kaum in der Fachliteratur auf. Manche Ärzte hielten es gar für einen «Mythos», ein Produkt von Tourettes blühender Phantasie; die meisten aber hatten noch nie davon gehört. Es geriet ebenso in Vergessenheit wie die große Schlafkrankheit-Epidemie der zwanziger Jahre.

Schlafkrankheit (Encephhalitis lethargica) und Tourettesches Syndrom haben viele Gemeinsamkeiten, die dazu beitrugen, daß sie in Vergessenheit gerieten. Beide Krankheiten waren außerordentlich und jedenfalls nach Auffassung einer Medizin mit eingeengtem Blickfeld - geradezu unglaublich seltsam. Sie ließen sich nicht in das konventionelle System dieser Wissenschaft einordnen; deshalb wurden sie vergessen und «verschwanden» auf geheimnisvolle Weise. Aber eine weit engere Verbindung besteht zwischen den beiden (wie es sich in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts abzeichnete) in den absurden hyperkinetischen Formen, die die Schlafkrankheit manchmal annahm: Die Betroffenen neigten anfangs zu gesteigerter körperlicher und geistiger Erregung, zu heftigen Bewegungen, Tics und zwanghaften Handlungen aller Art. Wenig später ereilte sie das gegenteilige Schicksal: Sie versanken in einem allumfassenden, tranceartigen «Schlaf». Auch als ich sie vierzig Jahre später zum erstenmal sah, befanden sie sich noch in diesem Zustand.

1969 gab ich diesen schlafkranken oder postenzephalitischen Patienten L-Dopa, einen Vorläufer des Neurotransmitters Dopamin, das in ihrem Gehirn kaum vorhanden war. Sie waren nicht wiederzuerkennen. Zunächst «erwachten» sie aus ihrem Stupor und schienen gesund, dann verfielen sie in das andere Extrem, in Tics und Raserei. Dies war meine erste Erfahrung mit Touretteartigen Symptomkomplexen: wilde Erregungszustände und heftige Impulse, die oft mit verdrehten, ausgelassenen Späßen einhergingen. Ich begann, die Bezeichnung «Tourettismus» zu gebrauchen, obwohl ich bis dahin noch nie einen Patienten gesehen hatte, der am Touretteschen Syndrom litt.

Anfang 1971 fragte mich die Washington Post, die sich für das «Erwachen» meiner postenzephalitischen Patienten interessiert hatte, wie es ihnen mittlerweile gehe. «Sie ticken», antwortete ich, was die Zeitung veranlaßte, einen Artikel über «Tics» zu bringen. Darauf erhielt ich zahllose Briefe, die ich zumeist an Kollegen weiterleitete. Einen Patienten jedoch wollte ich übernehmen: Ray.

Einen Tag, nachdem ich Ray untersucht hatte, meinte ich mitten in New York auf der Straße drei Menschen mit dem Touretteschen Syndrom zu sehen. Ich war verblüfft, denn dieses Syndrom galt als außerordentlich selten. Es trat, so hatte ich gelesen, mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million auf, und doch waren mir anscheinend innerhalb einer Stunde drei Fälle begegnet. Ich wunderte mich sehr: War es

möglich, daß ich sie die ganze Zeit übersehen hatte entweder weil ich diese Patienten einfach nicht wahrgenommen oder weil ich sie vage als «nervös», «gestört» oder «verdreht» abgetan hatte? Hatten alle anderen sie vielleicht ebenfalls übersehen? War das Tourettesche Syndrom gar nicht so selten, sondern im Gegenteil recht verbreitet - vielleicht tausendmal häufiger, als bis dahin angenommen? Am nächsten Tag sah ich zwei weitere Fälle auf der Straße, ohne bewußt danach Ausschau zu halten. Ich hatte einen seltsamen Einfall: Angenommen, das Tourettesche Syndrom bleibt, obwohl weit verbreitet, unerkannt, ist aber, wenn es einmal erkannt ist, leicht und überall zu beobachten.[12] Angenommen, ein solcher TourettePatient erkennt einen anderen, und diese beiden einen dritten und diese drei einen vierten, bis sich, durch fortlaufendes gegenseitiges Erkennen, eine Gruppe gebildet hat: Brüder und Schwestern in der Pathologie, eine neue Spezies in unserer Mitte, geeint durch die gemeinsame Erkenntnis der Krankheit und die Sorge umeinander. War es nicht möglich, daß aus einem derartigen spontanen Zusammenschluß eine regelrechte Vereinigung von New Yorkern entstand, die am Touretteschen Syndrom litten?

1974, drei Jahre später, stellte ich fest, daß meine Phantasie Wirklichkeit geworden war: Eine solche Vereinigung, die Tourette's Syndrome Association (TSA), war tatsächlich gegründet worden. Damals hatte sie fünfzig Mitglieder, heute sind es einige Tausend. Dieser erstaunliche Zuwachs ist allein das Verdienst der TSA, auch wenn sie nur aus Patienten, ihren Verwandten und Ärzten besteht. Die Organisation hat unermüdlich nach Wegen gesucht, auf die Misere der Tourette

Patienten hinzuweisen und sie, im besten Sinn des Wortes, «in der Öffentlichkeit bekannt zu machen». Die Reaktion darauf war nicht - wie früher so oft gegenüber Tourette-Patienten - Ablehnung und Ignoranz, sondern echtes Interesse, und der Komplex wurde von allen Seiten erforscht, von den physiologischen bis zu den soziologischen Aspekten: Man untersuchte biochemische Abläufe im Gehirn eines Tourette-Kranken, genetische und andere Faktoren, die zur Entstehung des Touretteschen Syndroms beitragen können, und die abnorm schnellen und wahllosen Assoziationen und Reaktionen, die ein charakteristisches Merkmal der Krankheit sind. Man hat Instinkt- und Verhaltensmuster entdeckt, die lebensgeschichtlich und selbst phylogenetisch primitiver Natur sind. Ein Teil der Forschung hat sich mit der Körpersprache, der Grammatik und der linguistischen Struktur von Tics befaßt; man hat unerwartete Erkenntnisse über das Wesen des Fluchens und Witzemachens gewonnen (das auch für einige andere neurologische Störungen charakteristisch ist); und nicht zuletzt hat man die wechselseitige Beeinflussung von Tourette-Kranken, ihren Familien und anderen Menschen in ihrer Umgebung untersucht, sowie die seltsamen Mißgeschicke, die solche Beziehungen mit sich bringen. Die erfolgreichen Bemühungen der TSA bilden einen wesentlichen Bestandteil der Geschichte dieser Krankheit und sind als solche beispiellos: Noch nie zuvor haben Patienten den Weg zum Erkennen ihres Leidens gewiesen, und noch nie haben sie so aktiv zum Verständnis und zur Heilung ihrer Krankheit beigetragen.

In den vergangenen zehn Jahren ist - zum großen Teil durch die Initiative der TSA - Gilles de la Tourettes Annahme, dieses Syndrom habe eine organische neurologische Grundlage, eindeutig bewiesen worden. Das «Es» des Touretteschen Syndroms wird, wie das «Es» der Parkinsonschen Krankheit und der Chorea, durch etwas hervorgerufen, das Pawlow «die blinde Gewalt des Subkortex» nannte: eine Störung jener primitiven Teile des Gehirns, die «Bewegung» und «Antrieb» steuern. Bei der Parkinsonschen Krankheit, die zwar die Bewegungen, nicht aber das Handeln als solches beeinträchtigt, liegt die Störung im Mittelhirn und in seinen Verbindungen.

Bei der Chorea, die sich in wahllosen und fragmentarischen Quasi-Aktionen äußert, ist die Störung in den höheren Partien der Basalganglien lokalisiert. Beim Touretteschen Syndrom, das durch eine Erregung der Emotionen und Leidenschaften sowie durch eine Turbulenz der ursprünglichsten, instinktgesteuerten Grundlagen des Verhaltens charakterisiert ist, scheint die Ursache der Störung in den obersten Teilen des «alten Hirns» zu liegen: im Thalamus, im Hypothalamus, im limbischen System und im Mandelkern, also im Sitz der grundlegenden affektiven und instinktiven Determinanten der Persönlichkeit. So ist das Tourettesche Syndrom - sowohl in pathologischer als auch in klinischer Hinsicht - eine Art «fehlendes Glied» zwischen Körper und Geist und liegt gewisser maßen zwischen Chorea und Manie. Wie bei den seltenen hyperkinetischen Fällen von Encephalitis lethargica und bei allen postenzephalitischen Patienten, die nach der Verabreichung von L-Dopa übererregt sind, scheinen Patienten, die am Touretteschen Syndrom oder infolge von Schlaganfällen, Hirntumoren, Vergiftungen oder Infektionen an «Tourettismus» leiden, über einen Überschuß an Erregungs-Transmittern im Gehirn, insbesondere an Dopamin, zu verfügen. Und so wie Parkinson-Patienten höhere Dopamin-Dosen brauchen, um aus ihrer Lethargie zu erwachen, so wie meine postenzephalitischen Patienten durch den Dopamin-Vorläufer L-Dopa «geweckt» wurden, so mußte bei übererregten und Tourette-Patienten der Dopamin-Spiegel mit Hilfe eines antagonistisch wirkenden Stoffes, zum Beispiel Haloperidol (Haldol), gesenkt werden.

Andererseits kann man nicht einfach sagen, im Gehirn eines Tourette-Patienten herrsche ein Dopamin-Überschuß und im Gehirn eines Parkinson-Patienten ein Mangel an dieser Substanz. Wie bei einer Störung, die die Persönlichkeit verändern kann, nicht anders zu erwarten, gibt es darüber hinaus viel subtilere und weiter gestreute Abweichungen vom Normalen: Die zahllosen kleinen Pfade, die zur Anomalität führen, unter scheiden sich von Patient zu Patient und können bei jedem einzelnen sogar von Tag zu Tag eine andere Wendung nehmen. Die Verabreichung von Haldol ist eine Möglichkeit, das Tourettesche Syndrom zu behandeln, aber weder dieses noch ir gendein anderes Medikament kann ein Wundermittel sein, ebensowenig wie L-Dopa ein Wundermittel gegen die Parkinsonsche Krankheit ist. Zusätzlich zu jeder rein medikamentösen oder medizinischen Behandlung muß auch eine «existentielle» Behandlung vorgenommen werden; insbesondere ist ein einfühlsames Verständnis von Handlungsweisen, Spiel und künstlerischen Aktivitäten erforderlich, Tätigkeiten, die im wesentlichen gesund und frei von Zwängen sind und daher ein Gegengewicht zu den groben Trieben und Impulsen dar stellen, zu jener «blinden Gewalt des Subkortex», unter der diese Patienten leiden. Der bewegungsunfähige Parkinson Patient kann singen und tanzen, und wenn er das tut, ist er völlig frei von den Behinderungen seiner Krankheit, und ebenso ist ein übererregter Tourette-Patient, wenn er singt, spielt oder etwas aufführt, vollkommen von seinem Tourettismus befreit. Das «Ich» gewinnt die Oberhand und bezwingt das «Es».

Es war mir vergönnt, mit dem großen Neuropsychologen A. R. Lurija zu korrespondieren - ein Kontakt, der von 1973 bis zu seinem Tod im Jahre 1977 bestand. Ich schickte ihm häufig Tonbänder und Beobachtungen, die das Tourettesche Syndrom betrafen. In einem seiner letzten Briefe schrieb er mir: «Dies ist wirklich von sehr großer Bedeutung. Jedes Verständnis eines solchen Syndroms wird unser Verständnis der allgemeinen menschlichen Natur ungeheuer vertiefen... Ich kenne kein anderes Syndrom, das ähnlich interessant wäre. »

Als ich Ray zum erstenmal begegnete, war er vierundzwanzig Jahre alt und infolge zahlreicher, sehr heftiger Tics, die alle paar Sekunden in Schüben auftraten, fast außerstande, noch irgend etwas zu tun. Diese Tics hatte er seit seinem vierten Lebensjahr, und durch die Aufmerksamkeit, die sie erregten, hatte er es im Leben sehr schwer gehabt. Seine hohe Intelligenz, sein Witz, seine Charakterstärke und sein Realitätssinn ermöglichten es ihm jedoch, Schule und College erfolgreich abzuschließen. Er hatte eine Frau und einige Freunde, die ihn schätzten und liebten. Nach dem College hatte er jedoch ein Dutzend Arbeitsstellen verloren - und zwar nie wegen Unfähigkeit, sondern wegen seiner Ticsund befand sich ständig in

irgendeiner Krise, gewöhnlich infolge seiner Ungeduld, seiner Streitlust und seiner derben Kaltschnäuzigkeit. Außerdem kam durch seine unwillkürlichen Ausrufe wie «Mist!», «Scheiße!» und dergleichen, die ihm entfuhren, wenn er sexuell erregt war, seine Ehe in Gefahr. Er war (wie viele Tourette-Patienten) sehr musikalisch und hätte - sowohl emotional als auch wirtschaftlich wohl kaum überlebt, wäre er nicht an den Wochenenden als virtuoser Schlagzeuger in einer Jazz Band aufgetreten. Er war berühmt für seine plötzlichen und wilden Ausfälle, die aus einem Tic, etwa in Gestalt eines unwillkürlichen Schlags auf die Trommel, entstanden. Diesen arbeitete er dann zu einer herrlichen, ungezügelten Improvisation aus, so daß der «Fehler» sich in ein herausragendes Stilmittel verwandelte. Das Tourettesche Syndrom gereichte ihm auch bei verschiedenen Spielen zum Vorteil, vor allem beim Tischtennis, das er souverän beherrschte, zum Teil wegen der abnormen Schnelligkeit seiner Reaktionen und Reflexe, hauptsächlich aber wieder wegen seiner «Improvisationen», seiner (um seine eigenen Worte zu gebrauchen) «ganz plötzlichen, vibrierenden, gewagten Schläge», die so unerwartet und überraschend kamen, daß die Bälle für den Gegner praktisch unerreichbar waren. Frei von Tics war Ray nur nach dem Geschlechtsverkehr, im Schlaf, wenn er schwamm, sang oder gleichmäßig und rhythmisch arbeitete, kurz: wenn er eine «kinetische Melodie» fand, ein Spiel, das ohne Spannungen, ohne Tics und ohne Zwänge ablief.

Unter der überschäumenden, aufwallenden, clownesken Oberfläche war er ein sehr ernsthafter, ja verzweifelter Mann. Er hatte noch nie von der TSA (die damals gerade erst ins Leben gerufen worden war) oder von Haldol gehört. Daß er am Touretteschen Syndrom litt, vermutete er, seitdem er den Artikel über «Tics» in der Washington Post gelesen hatte. Als ich die Diagnose bestätigte und ihm eine medikamentöse Behandlung mit Haldol vorschlug, war er neugierig, aber vorsichtig. Probeweise injizierte ich ihm eine Dosis. Die Wirkung war außerordentlich stark: Obwohl ich ihm nicht mehr als ein achtel Milligramm verabreicht hatte, waren seine Tics zwei Stunden lang praktisch verschwunden. Das war ein verheißungsvoller Anfang, und ich verschrieb ihm eine Dosis von dreimal täglich einem viertel Milligramm.

Eine Woche später erschien er mit einem blauen Auge und einer gebrochenen Nase und sagte: «Das hab ich jetzt von Ihrem Scheiß-Haldol! » Selbst diese winzige Dosis, sagte er, habe ihn aus dem Gleichgewicht gebracht und sein Reaktionsvermögen, sein Zeitgefühl und seine übernatürlich schnellen Reflexe beeinträchtigt. Wie viele Tourette-Patienten war er fasziniert von allem, was rotiert, insbesondere von Drehtüren, durch die er blitzschnell flitzte. Der Trick, mit dem er dieses flinke Rein- und Rausspringen zuwege gebracht hatte, war ihm durch das Haldol abhanden gekommen - er hatte seine Bewegungen falsch berechnet und sich heftig die Nase gestoßen. Außerdem waren viele seiner Tics nicht verschwunden, sondern hatten sich lediglich verlangsamt und zeitlich stark ausgedehnt: Zuweilen konnte es passieren, daß er, wie er sich ausdrückte, «mitten in einem Tic erstarrte» und sich in fast katatonischen Haltungen wiederfand (Ferenczi hat die Katatonie einmal als das Gegenteil von Tics definiert und vorgeschlagen, sie als «Kataklonie» zu bezeichnen). Selbst diese winzige Dosis führte bei ihm also zu ausgeprägtem Parkinsonismus, Dystonie, Katatonie und einer psychomotorischen «Blockade». Diese höchst unerfreuliche Reaktion ließ nicht etwa auf Unempfänglichkeit schließen, sondern auf eine so gesteigerte und pathologische Empfänglichkeit, daß er vielleicht nur von einem Extrem ins andere fallen konnte - von beschleunigten Reaktionen und Tourettismus in Katatonie und Parkinsonismus -, ohne daß für ihn die Möglichkeit bestand, einen goldenen Mittelweg zu finden.

Verständlicherweise entmutigte ihn diese Erfahrung - und je mehr er darüber grübelte, desto niedergeschlagener wurde er. Und noch ein weiterer Gedanke bedrückte ihn: «Mal angenommen, man könnte diese Tics tatsächlich beseitigen», sagte er. «Was bliebe dann? Ich bestehe ausschließlich aus Tics - es wäre nichts von mir übrig. » Er schien, zumindest im Scherz, nur insofern über ein Bewußtsein seiner eigenen Identität zu verfügen, als er sich als einen mit Tics behafteten Menschen sah: Er nannte sich den «Ticker von President's Broadway»,sprach von sich in der dritten Person als «Witty Ticcy Ray» und fügte hinzu, er habe eine so starke Veranlagung zu «tickigen Witzeleien und witzigen Tics», daß er kaum wisse, ob dies eine Gnade oder ein Fluch sei. Er sagte, er könne sich ein Leben ohne das Tourettesche Syndrom nicht vorstellen und er habe auch Zweifel, ob ein solches Leben für ihn überhaupt erstrebenswert sei.

An diesem Punkt fühlte ich mich sehr an einige meiner postenzephalitischen Patienten erinnert, die auf L-Dopa außerordentlich sensibel reagiert hatten. In ihrem Fall hatte ich jedoch festgestellt, daß eine solche extreme physiologische Sensibilität und Instabilität überwunden werden kann, wenn der Patient in der Lage ist, ein reiches und erfülltes Leben zu führen, und daß das «existentielle» Gleichgewicht, die innere Ausgeglichenheit eines solchen Lebens eine schwere physiologische Unausgewogenheit aufheben kann. Da ich das Gefühl hatte, daß diese Möglichkeit auch bei Ray bestand und daß er, ungeachtet seiner Worte, nicht unwiderruflich auf exhibitionistische oder narzißtische Weise in seiner Krankheit gefangen war, schlug ich vor, wir sollten drei Monate lang jede Woche einmal ein Gespräch führen. In diesem Zeitraum sollte er versuchen, sich ein Leben ohne das Tourettesche Syndrom vorzustellen; wir würden (wenn auch nur in Gedanken) erkunden, was ein Leben ohne die durch das Tourettesche Syndrom hervorgerufenen abnormen Attraktionen und Sensationen ihm zu bieten hatte; wir würden untersuchen, welche Rolle die Krankheit für ihn spielte, welche wirtschaftliche Bedeutung sie in seinem Leben hatte und wie er ohne sie zurechtkäme. Das alles wollten wir in diesen drei Monaten klären und danach einen weiteren Versuch mit Haldol unternehmen.

Es folgten drei Monate tiefgreifender und geduldiger Erkundung, in deren Verlauf wir (oft gegen Rays starken Widerstand und trotz seiner ausgeprägten Neigung zu gehässigen Bemerkungen, trotz seines mangelnden Vertrauens in sich selbst und in das Leben) zahlreiche gesunde Potentiale entdeckten - Potentiale, die in den tiefsten, verborgensten Bereichen seiner Persönlichkeit zwanzig Jahre eines von schwerer Tourettescher Krankheit geprägten Daseins überdauert hatten. Diese Erkundung war in sich selbst schon erregend und ermutigend und gab uns wenigstens eine schwache Hoffnung. Aber was dann geschah, übertraf all unsere Erwartungen: Was sich anfangs als lediglich vorübergehende Besserung ankündigte, wurde zu einer grundlegenden, dauerhaften Umformung seines Reaktionsvermögens. Denn als ich Ray wieder Haldol verabreichte, in derselben winzigen Dosis wie zuvor, verschwanden die Tics, ohne daß nennenswerte unerwünschte Nebenwirkungen auftraten - und daran hat sich während der letzten neun Jahre nichts geändert.

In diesem Fall wirkte das Haldol «Wunder» - allerdings nur, weil ein Wunderjetzt zugelassen wurde. Anfangs hatte sich das Medikament fast katastrophal ausgewirkt - zum Teil zweifellos aus physiologischen Gründen, aber auch, weil jede Art von «Heilung», jeder Verzicht auf das Tourettesche Syndrom, zu diesem Zeitpunkt verfrüht und wirtschaftlich unmöglich gewesen wäre. Da Ray seit dem vierten Lebensjahr an dieser Krankheit litt, hatte er keine Erfahrung mit einem normalen Leben sammeln können; er war hochgradig abhängig von seinem exotischen Leiden und hatte es, wie kaum anders zu erwarten, auf unterschiedlichste Art und Weise eingesetzt und sich zunutze gemacht. Er war noch nicht bereit gewesen, sich von seiner Krankheit zu trennen, und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß er diese Bereitschaft ohne die drei Monate intensiver Vorbereitung und die schwere und konzentrierte tiefenpsychologische Arbeit niemals entwickelt hätte.

Die vergangenen neun Jahre sind für Ray alles in allem eine glückliche Zeit gewesen: Das Ausmaß seiner Befreiung hat alle Erwartungen übertroffen. Nachdem er zwanzig Jahre lang im Touretteschen Syndrom gefangen und durch die Krankheit zu allem möglichen gezwungen war, hat er jetzt einen Freiraum und eine Bewegungsfreiheit, die er nie (oder, während unserer Analyse, höchstens theoretisch) für möglich gehalten hätte. Er führt eine liebevolle, stabile Ehe und ist inzwischen auch Vater geworden; er hat viele gute Freunde, die ihn als Menschen, und nicht bloß als originellen Clown lieben und schätzen; er ist ein angesehener Bürger seiner Gemeinde und bekleidet an seinem Arbeitplatz eine verantwortliche Stellung. Und doch gibt es Probleme - Probleme, die vielleicht untrennbar mit dem Touretteschen Syndrom und dem Haldol verbunden sind.

Während der Arbeitszeit, an Werktagen, ist Ray durch das Haldol «nüchtern, solide, spießig» - mit diesen Worten beschreibt er sein «Haldol-Selbst». Seine Bewegungen und Urteile sind langsam und überlegt, ohne die Ungeduld und Sprunghaftigkeit, die er vor der Behandlung mit Haldol an den Tag legte, allerdings auch ohne die genialen Improvisationen und Eingebungen, die ihn früher überkamen. Selbst seine Träume haben sich verändert: «Bloß noch schlichte Wunscherfüllungen», sagt er, «ohne die Ausschweifungen und Extravaganzen, die das Tourettesche Syndrom mit sich bringt. » Er ist weniger schlagfertig und sprudelt nicht mehr über vor witzigen Tics und tickigen Witzeleien. Tischtennis oder andere Spiele machen ihm keinen Spaß mehr, und seine Leistungen dabei haben nachgelassen; er spürt nicht mehr «diesen über mächtigen Drang, zu gewinnen, den anderen zu schlagen»; sein Leben ist also weniger von Konkurrenzdenken, aber auch weniger vom Spielerischen geprägt als früher, und sein Drang, aber auch die Fähigkeit zu plötzlichen, «gewagten» Bewegungen, die jedermann überraschten, ist verschwunden. Er hat seinen obszönen, derben Wortwitz und seinen Schwung verloren. Immer mehr hat er das Gefühl, daß ihm irgend etwas abhanden gekommen ist.

Musik war für ihn - als Ausdrucksmittel wie auch als Einkommensquelle - äußerst wichtig, und daher empfand er es als sehr gravierende Einschränkung, daß er unter dem Einfluß von Haldol zwar tüchtig, aber als Musiker einfallslos und durchschnittlich war. Es fehlte ihm die Energie, der Enthusiasmus, der überschäumende Ideenreichtum und die Freude, die er früher empfunden hatte. Er hatte keine Tics mehr und schlug nicht mehr zwanghaft auf die Trommeln ein - aber mit den genialen, kreativen Eingebungen war es ebenfalls vorbei.

Nachdem er dieses Muster erkannt und mit mir darüber gesprochen hatte, traf Ray eine wichtige Entscheidung: An Werktagen wolle er «pflichtgetreu» Haldol nehmen, aber an den Wochenenden wolle er es absetzen und «sich gehenlassen».

An diesen Entschluß hat er sich während der letzten drei Jahre gehalten, so daß es jetzt zwei Rays gibt - einen mit Haldol, und einen ohne. Von Montag bis Freitag ist er der nüchterne Bürger, der seine Entscheidungen bedächtig und mit Überlegung trifft; an den Wochenenden aber ist er der «Witty Ticcy Ray», der von gewagten, verrückten, genialen Einfällen nur so übersprudelt.

Ray gibt freimütig zu, daß dies eine seltsame Situation ist: «Mit dem Touretteschen Syndrom ist das Leben wild und aus gelassen, so als wäre man die ganze Zeit betrunken. Mit Haldol ist es langweilig, man wird nüchtern und spießig. Aber in keinem der beiden Zustände ist man wirklich frei... Ihr ‹Normalen›, bei denen die richtigen Transmitter zur rechten Zeit an den richtigen Stellen im Gehirn sind, könnt euch immer alle Gefühle, alle Lebensstile aussuchen - ihr könnt schwer oder leicht sein, je nachdem, wie es die Situation erfordert. Wir können das nicht: Das Syndrom zwingt uns zu schweben, und Haldol zwingt uns, am Boden der Tatsachen zu kleben. Ihr seid frei, ihr befindet euch in einem natürlichen Gleichgewicht, aber wir haben nur ein künstliches und müssen das Beste dar aus machen.»

Ray macht das Beste aus seiner Lage. Trotz des Touretteschen Syndroms, trotz Haldol, trotz der «Unfreiheit» und der «Künstlichkeit», und obwohl ihm das Recht auf die Freiheit, die die meisten von uns genießen, genommen worden ist, führt er ein erfülltes Leben. Aber er hat aus seiner Krankheit gelernt und ist gewissermaßen über sie hinausgewachsen. Man könnte mit Nietzsche sagen: «Und was die Krankheit angeht: würden wir nicht fast zu fragen versucht sein, ob sie uns überhaupt entbehrlich ist? Erst der Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes. » Paradoxerweise hat Ray, der einer physischen Gesundheit beraubt war, eben durch das ihm auferlegte Schicksal eine neue Gesundheit, eine neue Freiheit gefunden. Er hat das erreicht, was Nietzsche gern die große Gesundheit nannte: Unerschrockenheit, geistige Beweglichkeit und einen ausgeprägten Sinn für Humor - und dies, obwohl oder gerade weil er am Touretteschen Syndrom leidet.

11

Amors Pfeil

Natasha K., eine intelligente Frau von neunzig Jahren, kam vor nicht allzu langer Zeit in unsere Klinik. Kurz nach ihrem achtundachtzigsten Geburtstag habe sie «eine Veränderung» festgestellt, sagte sie. Wir fragten sie, was für eine Veränderung das gewesen sei.

«Oh, eine herrliche!» rief sie. «Ich habe sie sehr genossen. Ich wurde lebendiger und unternehmungslustiger - ich fühlte mich wieder jung. Junge Männer interessierten mich. Ich fing an, mich, man könnte sagen: beschwingt zu fühlen - ja, beschwingt. »

«Und das war problematisch?»

«Nein, anfangs nicht. Es ging mir ja gut, sehr gut sogar - warum sollte ich glauben, daß irgend etwas nicht in Ordnung war?»

«Und dann?»

«Meine Freundinnen begannen, sich Sorgen zu machen. Zuerst sagten sie: «Du strahlst ja richtig - wie von neuem Leben erfüllt! » Aber mit der Zeit fanden sie mein Verhalten nicht

mehr ganz - schicklich. «Du warst immer so zurückhaltend», sagten sie, «und jetzt flirtest du mit jedem Mann. Du kicherst, du erzählst Witze... Das gehört sich doch nicht - in deinem Alter!»

«Und wie haben Sie sich gefühlt?»

«Ich war bestürzt. Es hatte mich einfach mitgerissen, und ich hatte gar nicht darüber nachgedacht, was eigentlich los war. Aber dann fing ich an zu überlegen. Ich sagte mir: Natasha, du bist neunundachtzig, und das geht jetzt schon seit einem Jahr so. Du hast deine Gefühle immer gut im Zaum gehalten und jetzt dieser Überschwang! Du bist eine alte Frau und hast nicht mehr lange zu leben. Woher kommt diese plötzliche Euphorie? Und bei dem Wort (Euphorie› fiel es mir wie Schuppen von den Augen... Du bist krank, meine Liebe, sagte ich mir. Es geht dir zu gut, du mußt einfach krank sein!»

«Krank, sagen Sie? Gemütskrank? Geisteskrank?»

«Nein, nicht gemütskrank - körperlich krank. Es war irgend etwas in meinem Körper, in meinem Kopf, das mich so beschwingt machte. Und dann dachte ich: Verdammt, das ist Amors Pfeil! »

«Amors Pfeil?» wiederholte ich verständnislos.

«Ja, Amors Pfeil: Syphilis. Vor fast siebzig Jahren arbeitete ich in einem Bordell in Saloniki. Damals bekam ich Syphilis - viele der Mädchen dort hatten sich damit angesteckt. Wir nannten das Amors Pfeil. Mein Mann hat mich gerettet - er holte mich da raus und ließ mich behandeln. Damals gab es natürlich noch kein Penicillin. Könnte es nicht sein, daß ich nach all diesen Jahren einen Rückfall erlitten habe?»

Bei der Syphilis kann eine sehr lange Latenzzeit zwischen der Erstansteckung und dem Ausbruch von Neurosyphilis liegen, vor allem dann, wenn die Krankheit in ihrem Frühstadium unterdrückt worden ist. Einer meiner Patienten, den Ehrlich persönlich mit Salvarsan behandelt hatte, bekam mehr als fünfzig Jahre später Rückenmarksschwindsucht (Ta bes dorsalis, eine Form der Neurosyphilis).

Aber von einer Latenzzeit von siebzig Jahren war mir noch nie etwas zu Ohren gekommen, und ich hatte auch noch nie gehört, daß eine Selbstdiagnose von Neurosyphilis so klar und gelassen gestellt wurde.

«Das ist ein sonderbarer Gedanke», antwortete ich nach einiger Überlegung. «Ich wäre nie selbst darauf gekommen - aber vielleicht haben Sie recht. »

Sie hatte recht; der Befund ihrer Rückenmarksflüssigkeit war positiv. Sie hatte Neurosyphilis, und es waren tatsächlich die Spirochäten, die ihre Großhirnrinde Stimulierten. Wir standen nunmehr vor der Frage, wie die Behandlung erfolgen sollte. Aber hier ergab sich ein weiteres Dilemma, das Natasha K. mit der ihr eigenen Genauigkeit umriß: «Ich weiß gar nicht,

ob ich überhaupt eine Behandlung will. Ich weiß zwar, daß es eine Krankheit ist, aber sie hat dazu geführt, daß es mir gut geht. Ich habe das genossen, und ich genieße es noch immer, das kann ich nicht leugnen. Ich fühle mich so lebendig und beschwingt wie in den letzten zwanzig Jahren nicht. Es hat Spaß gemacht. Aber ich weiß, wann etwas Gutes zu weit geht und aufhört, gut zu sein. Ich habe Gedanken und Impulse gehabt, über die ich lieber nicht sprechen möchte. Sie waren - nun ja, albern und beschämend. Zu Anfang war es, als wäre ich ein bißchen beschwipst, aber wenn das so weitergeht...» Sie mimte eine sabbernde, spastische Verrückte. «Mir schwante, daß es Amors Pfeil war, und darum bin ich zu Ihnen gekommen. Ich will nicht, daß es schlimmer wird - das wäre furchtbar; aber ich will auch nicht, daß dieser Zustand ganz aufhört - das wäre genauso schlecht. Bevor es mich überkam, war ich gar nicht richtig am Leben. Ließe es sich nicht so einrichten, daß alles bleibt, wie es ist?»

Wir überlegten eine Weile hin und her und schlugen dann den barmherzigen Mittelweg ein. Wir gaben ihr Penicillin, das die Spirochäten abtötete, aber die durch sie hervorgerufene Enthemmung und zerebrale Veränderung nicht wieder rück gängig machen kann.

Und so hat Natasha K. alles: einen gelösten Fluß von beschwingten Impulsen und Gedanken, ohne die Gefahr, daß sie ihre Selbstbeherrschung verliert oder daß ihr Gehirn weiter geschädigt wird. So verjüngt und zu neuem Leben erweckt, hofft sie, hundert Jahre alt zu werden. «Amors Pfeil ist schon ein komisches Ding», sagt sie, «das muß man ihm lassen. »

Nachschrift

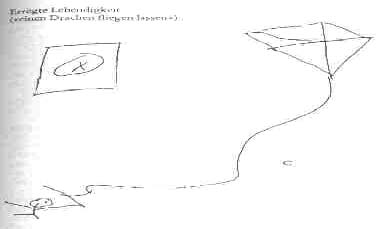

Vor kurzem erst (im Januar 1985) habe ich einige der hier beschriebenen Zwiespälte und Paradoxa an einem anderen Patienten (Miguel O.) beobachten können. Er wurde mit der Erregte Ausgestaltung («ein offener Karton») Diagnose «manisch» in das staatliche Krankenhaus überwiesen, aber bald stellte man fest, daß er sich in der Erregungsphase der Neurosyphilis befand. Er war ein ungebildeter Mann, ein Landarbeiter aus Puerto Rico, und da er außerdem eine Gehör- und Sprachbehinderung hatte, konnte er sein Befinden nicht allzu gut in Worte fassen. Er beschrieb seine Lage jedoch recht einfach und klar mit Hilfe von Zeichnungen.

Als ich ihn zum erstenmal sah, war er sehr erregt, und als ich ihn bat, ein einfaches Bild (A) abzuzeichnen, malte er mit großem Eifer ein dreidimensionales Gebilde (B) - jedenfalls hielt ich es dafür, bis er mir erklärte, dies sei «ein offener Karton», worauf er versuchte, ein paar Früchte hineinzuzeichnen. Impulsiv wie er war und durch seine erregte Imagination beflügelt, hatte er den Kreis und das Kreuz in der Vorlage ignoriert, aber das Prinzip der «Umschließung» erkannt und umgesetzt. Ein offener Karton, ein Karton voller Orangen - war das nicht aufregender, lebendiger, realer als mein langweiliges Bild?

Einige Tage später traf ich ihn wieder. Er war voller Energie

und sehr aktiv, beschwingt von Gedanken und Gefühlen. Ich bat ihn, dasselbe Bild noch einmal abzuzeichnen. Diesmal machte er aus dem Original spontan eine Art Trapez, eine Raute, die ein kleiner Junge an einer Schnur fliegen ließ (C). «Ein Junge mit Drachen, der Drachen fliegt!» rief er aufgedreht.

Nach einigen Tagen besuchte ich ihn zum drittenmal. Er war ziemlich phlegmatisch, eher wie einer, der an der Parkinsonschen Krankheit leidet (man hatte ihm vor den abschließenden Untersuchungen der Rückenmarksflüssigkeit Haldol gegeben, um ihn ruhigzustellen). Wieder bat ich ihn, das Bild abzumalen, und diesmal kopierte er es langweilig, korrekt, etwas kleiner als das Original (das war die «Mikrographie», zu der es unter dem Einfluss von Haldol kommt) und ohne die kunstvolle Ausgestaltung, die Belebtheit, die Phantasie der an deren Bilder (D). «Ich ‹sehe› keine Dinge mehr», sagte er. «Vorher sah alles so wirklich, so lebendig aus. Wird mir nach der Behandlung alles leblos vorkommen?»

Die Bilder von Parkinson-Patienten, die durch die Verabreichung von L-Dopa «zum Leben erweckt» werden, stellen eine lehrreiche Analogie hierzu dar. Auf die Bitte, einen Baum zu zeichnen, kreieren sie zumeist erst ein kleines, kümmerliches, armseliges und verkrüppeltes Ding, einen kahlen,winterlichen Baum, der kein einziges Blatt trägt. Wenn sie aber durch das L-Dopa «warmwerden», «zu sich kommen» und mit Leben erfüllt werden, erhält auch der Baum Lebenskraft, phantasievollere Formen und Blätter. Wird der Patient zu erregt, ist er «high» vom L-Dopa, zeigt der Baum phantastische Ornamente und üppiges Wachstum: Überall sprießen, mit kleinen Verzierungen und Schnörkeln, neue Zweige und Blätter, bis schließlich die ursprüngliche Form von dieser enormen, barocken Fülle ganz und gar erdrückt wird. Solche Zeichnungen sind auch recht charakteristisch für das Tourettesche Syndrom und für die sogenannte Speedart von Amphetamin-Konsumenten: Die ursprüngliche Form, der ursprüngliche Gedanke, geht unter in einem Dschungel von Schnörkeln und Beiwerk. Die Phantasie wird zunächst geweckt und steigert sich dann zu einer manischen Erregung, die kein Maß mehr kennt.

Welch ein Paradoxon, welch eine Grausamkeit, welch eine Ironie liegt in diesem Geschehen: Das Innenleben und die Vorstellungskraft liegen so lange in einem stumpfen Schlaf, bis sie durch eine Krankheit oder Intoxikation geweckt und erlöst werden!

Um eben dieses Paradoxon ging es in ‹Bewusstseinsdämmerungen›; es ist auch der Grund für die Faszination, die vom Touretteschen Syndrom ausgeht (siehe Kapitel 10 und 14), und zweifellos auch für die eigenartige Unsicherheit bei der Bewertung einer Droge wie Kokain. (Es ist bekannt, dass Kokain, ebenso wie das Tourettesche Syndrom oder L-Dopaden Dopamin Spiegel im Gehirn hebt.) So ist auch Freuds überraschende Bemerkung «über Coca» zu verstehen, daß das Gefühl von Wohl befinden und Euphorie, das es hervorruft, «sich von der normalen Euphorie des gesunden Menschen in gar nichts unterscheidet... Man ist eben einfach normal und hat bald Mühe, sich zu glauben, daß man unter irgendwelcher Einwirkung steht. »

Dieselbe paradoxe Einschätzung kann auch auf elektrische Stimulationen des Gehirns zutreffen: Es gibt erregende und suchterzeugende epileptische Zustände, die von den für sie Anfälligen wiederholt selbst hervorgerufen werden können (ebenso wie etwa Ratten, denen man Elektroden eingesetzt hat, zwanghaft die Taste betätigen, die das «Lustzentrum» in ihrem Gehirn stimuliert). Es gibt jedoch auch andere Arten epileptischer Anfälle, die mit einem Gefühl von Frieden und echtem Wohlbefinden einhergehen. Selbst wenn ein solches Gefühl durch eine Krankheit hervorgerufen wird, kann es echt sein. Und ein solches paradoxes Wohlbefinden mag sich sogar, wie im Fall von Mrs. O'C. und ihrer merkwürdigen, zwanghaften «Erinnerung» (vgl. Kapitel 15), als ein dauerhafter Gewinn erweisen.

Wir befinden uns hier in einem seltsamen Reich. Wo Krankheit Gesundheit und Normalität Krankheit bedeuten kann, wo Erregung sowohl eine Fessel als auch eine Erlösung sein mag, wo die Realität vielleicht nicht im nüchternen Zustand, sondern im Rausch erfahren wird, laufen unsere gewohnten Überlegungen und Urteile Gefahr, auf den Kopf gestellt zu werden. Dies ist das Reich von Amor und Dionysos.

12

Eine Frage der Identität

«Was darf es heute sein?» sagt er und reibt sich die Hände. «Ein

halbes Pfund Virginia oder ein schönes Stück Nova?» (Offenbar hielt

er mich für einen Kunden - es kam oft vor, daß er das Telefon im

Stationszimmer abnahm und sich mit «Feinkost Thompson»

meldete.)

«Ach, Mr. Thompson!» sage ich. «Was meinen Sie, wer ich bin?»

«Meine Güte, das Licht ist so schlecht - jetzt habe ich dich für einen Kunden gehalten. Wenn das nicht mein alter Freund Tom Pitkins ist...» - «Ich und Tom», flüstert er der Krankenschwester zu, «wir sind immer zusammen zum Rennen gegangen.»

«Sie irren sich schon wieder, Mr. Thompson. »

«Richtig», sagt er, nicht einen Moment lang aus der Fassung gebracht. «Wenn Sie Tom wären, würden Sie ja keinen weißen Kittel tragen. Sie sind Hymie, der jüdische Metzger von nebenan. Keinen Blutspritzer auf dem Kittel? Geht das Geschäft heute schlecht? Na, keine Sorge - zum Wochenende wird's schon besser werden! »

Ich habe langsam selbst das Gefühl, in diesem Strudel von Identitäten unterzugehen, und spiele mit dem Stethoskop, das ich mir umgehängt habe.

«Ein Stethoskop!» ruft er. «Und damit tust du, als wärst du Hymie! Ihr Mechaniker verkleidet euch jetzt wohl alle als Ärzte, mit diesen weißen Kitteln und Stethoskopen - als ob man ein Stethoskop bräuchte, um sich anzuhören, wie ein Motor klingt! Du bist also mein alter Freund Manners von der Tankstelle ein Stückchen die Straße runter. Komm rein! Bologneser auf Roggenbrot?»

William Thompson reibt sich wieder die Hände - die typische Geste eines Kaufmanns - und sieht sich nach der Theke um. Er kann sie nicht entdecken und mustert mich mit einem sonderbaren Blick.

«Wo bin ich?» sagt er, plötzlich verängstigt. «Ich dachte, ich wäre in meinem Laden, Herr Doktor. Wo habe ich bloß meine Gedanken... Soll ich mich frei machen, damit Sie mich unter suchen können wie immer?»

«Nein, nicht wie immer. Ich bin nicht Ihr Hausarzt. » «Nein, das sind Sie nicht. Das habe ich gleich gesehen! Sie sind nicht einer von denen, die einem die Brust abklopfen. Und was für einen Bart Sie haben! Sie sehen aus wie Sigmund Freud. Bin ich ausgetickt, abgedreht?»

«Nein, Mr. Thompson, Sie sind nicht abgedreht. Sie haben nur ein kleines Problem mit Ihrem Gedächtnis - Schwierigkeiten, sich zu erinnern und andere Leute wiederzuerkennen. »

«Ja, mein Gedächtnis hat mir in letzter Zeit ein paarmal Streiche gespielt», gibt er zu. «Manchmal mache ich Fehler und verwechsle die Leute... Also, was darf es nun sein: Nova oder Virginia?»

So oder ähnlich lief jedes Gespräch mit ihre ab. Seine Improvisationen waren immer blitzschnell, oft witzig, manchmal geradezu brillant, und im Grunde tragisch. Im Verlauf von fünf Minuten erkannte er in mir ein Dutzend verschiedener Leute wieder – jedenfalls glaubte er das. Er hangelte sich gewandt von einer Vermutung, einer Annahme, einer Hypothese zur nächsten, ohne auch nur einen Augenblick lang Unsicherheit erkennen zu lassen - er wußte nie, wer oder was ich war oder wer und wo er war: ein ehemaliger Kaufmann mit einem schweren Korsakow-Syndrom, der in eine Nervenklinik eingeliefert worden war.

Länger als einige Sekunden konnte er sich an nichts erinnern. Er war ständig desorientiert. Unter ihm taten sich immerzu Abgründe von Amnesie auf, aber er überbrückte sie mühelos mit gewandtem Geplauder und Geschichten aller Art. In seinen Augen waren sie jedoch keineswegs frei erfunden, sondern drückten aus, wie er die Welt im Augenblick sah oder deutete. Deren Widersprüche, ihre fortwährende grundlegende Veränderung konnte keine Sekunde lang hingenommen und akzeptiert werden. Daher schuf sich Mr. Thompson diese sonderbare, wahnhafte Quasi-Kontinuität, indem er mit Hilfe seiner unaufhörlichen, unbewußten, gedankenschnellen Erfindungen pausenlos eine Welt um sich herum improvisierte - eine Welt aus Tausendundeiner Nacht, eine Phantasmagorie, eine Traumwelt, die aus ständig sich wandelnden Menschen, Figuren und Situationen, aus endlosen kaleidoskopischen Umbildungen und Verwandlungen bestand. Für Mr. Thompson war dies nicht ein Gewebe aus flüchtigen, sich ununterbrochen verändernden Phantasien und Wahnvorstellungen, sondern eine völlig normale, stabile und wirkliche Welt. Er hatte damit keine Probleme.

Einmal unternahm Mr. Thompson einen Ausflug. Er stellte sich beim Pförtner der Klinik als «Pastor William Thompson» vor, bestellte ein Taxi und blieb den ganzen Tag über verschwunden. Der Taxifahrer, mit dem wir später sprachen, sagte, er habe noch nie einen so faszinierenden Fahrgast gehabt. Mr. Thompson habe ihm eine Geschichte nach der anderen erzählt, erstaunliche Geschichten voller phantastischer Abenteuer. «Er schien schon überall gewesen zu sein, alles gemacht zu haben und alle möglichen Leute zu kennen. Ich kann mir kaum vorstellen, daß ein Leben ausreicht, das alles zu erleben», sagte er. «Eigentlich kann man hier auch nicht von einem einzigen Leben sprechen», antworteten wir. «Das ist eine seltsame Sache - mehr eine Frage der Identität. »[13]

Bei Jimmie G., einem anderen Korsakow-Patienten, dessen

Fall ich bereits ausführlich geschildert habe (siehe Kapitel 2), war das akute Korsakow-Syndrom schon lange abgeklungen. Er schien sich in einem Zustand permanenter Verlorenheit zu befinden(oder vielleicht besser: in einem permanenten Traum, einer in der Maske der Gegenwart auftretenden Erinnerung an die Vergangenheit). Aber Mr. Thompson, der gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen war - sein Korsakow-Syndrom war erst vor drei Wochen ausgebrochen: er bekam hohes Fieber, phantasierte und erkannte kein Mitglied seiner Familie mehr -, befand sich noch immer in einem akuten Stadium, in einem an Wahnsinn grenzenden konfabulatorischen Delir (das zuweilen als «Korsakow-Psychose» bezeichnet wird, obwohl es sich hierbei keineswegs um eine Psychose handelt). Mit seinen Worten erschuf er unablässig sich selbst und die Welt um sich herum, um zu ersetzen, was er ständig vergaß und verlor. Ein solcher Wahnsinn kann eine atemberaubende Erfindungsgabe freisetzen, ein regelrechtes erzählerisches Genie, denn ein solcher Patient muß in jedem Augenblick sich selbst (und seine Welt) buchstäblich erfinden. Jeder von uns hat eine Lebensgeschichte, eine Art innerer Erzählung, deren Gehalt und Kontinuität unser Leben ist. Man könnte sagen, daß jeder von uns eine «Geschichte» konstruiert und lebt. Diese Geschichte sind wir selbst, sie ist unsere Identität.

Wenn wir etwas über jemanden erfahren wollen, fragen wir: «Wie lautet seine Geschichte, seine wirkliche, innerste Geschichte?» Denn jeder von uns ist eine Biographie, eine Geschichte. Jeder Mensch ist eine einzigartige Erzählung, die fortwährend und unbewußt durch ihn und in ihm entsteht - durch seine Wahrnehmungen, seine Gefühle, seine Gedanken, seine Handlungen und nicht zuletzt durch das, was er sagt, durch seine in Worte gefaßte Geschichte. Biologisch und physiologisch unterscheiden wir uns nicht sehr voneinander - historisch jedoch, als gelebte Erzählung, ist jeder von uns einzig artig.

Um wir selbst zu sein, müssen wir uns selbst haben; wir müssen unsere Lebensgeschichte besitzen oder sie, wenn nötig, wieder in Besitz nehmen. Wir müssen uns erinnern - an unsere innere Geschichte, an uns selbst. Der Mensch braucht eine solche fortlaufende innere Geschichte, um sich seine Identität, sein Selbst zu bewahren.

Dieses Bedürfnis scheint der Schlüssel zu Mr. Thompsons Geschichten und seiner verzweifelten Beredsamkeit zu sein. Da er seiner Kontinuität, seiner ruhig und unablässig dahin fließenden inneren Geschichte beraubt ist, bleibt ihm nichts anderes übrig, als wie verrückt Geschichten zu erzählen - daher also seine ständigen Konfabulationen, seine Mythomanie. Er ist nicht in der Lage, eine echte Geschichte oder Kontinuität, eine authentische innere Welt aufrechtzuerhalten, und so ist er gezwungen, sich mittels erfundener Geschichten eine scheinbare Kontinuität zu schaffen, eine unwirkliche Welt, die von Pseudo-Menschen und Phantomen bevölkert ist.

Wie mag Mr. Thompsons innere Realität aussehen? Oberflächlich betrachtet ist er ein überschäumendes komisches Talent. Man hält ihn für eine Stimmungskanone, und tatsächlich ist an seiner Situation viel Lächerliches, das den Stoff zu einem komischen Roman abgeben könnte.[14] Sie ist komisch, aber keineswegs nur komisch - sie ist auch schrecklich. Denn Mr. Thompson ist ein Mann, der gewissermaßen in einer wahnsinnigen Verzweiflung gefangen ist. Seine Welt löst sich unablässig in ihre Bestandteile auf, verliert ihren Sinn und verschwindet - und er muß verzweifelt versuchen, ihr einen Sinn zu geben, indem er immerfort einen erfindet, indem er Brücken des Sinns über die Abgründe der Sinnlosigkeit schlägt, über das Chaos, das sich ständig unter ihm auftut.

Aber weiß Thompson das, empfindet er es? Nachdem alle, die ihn kennenlernen, ihn zuerst als «Stimmungskanone», als «urkomisch» und «irre witzig» bezeichnen, sind sie über irgend etwas an ihm beunruhigt, ja bestürzt. «Er hört einfach nicht auf», sagen sie. «Er ist wie ein Mann in einem Wettlauf, wie einer, der immer etwas nachjagt, das sich ihm ständig ent zieht. » Und damit haben sie recht: Er kann nicht stehenbleiben, denn der Bruch in seinem Gedächtnis, in seinem Dasein, im Sinn seines Lebens ist nie verheilt und muß jede Sekunde aufs neue überbrückt und «geflickt» werden. Aber die Brücken, die Flicken sind trotz aller Brillanz zu nichts nütze, denn sie sind Erfindungen, Konfabulationen, die nicht als Realität dienen können, wenn sie nicht mit der Realität übereinstimmen. Spürt Thompson das? Noch einmal: Was für ein «Gefühl der Realität» hat er? Leidet er ständige Qualen - die Qualen eines Menschen, der sich in der Unwirklichkeit verirrt hat und versucht, sich zu retten, der aber durch seine unablässigen und ihrerseits völlig unwirklichen Erfindungen und Illusionen zu seinem eigenen Untergang beiträgt? Soviel läßt sich mit Gewißheit sagen: Ihm ist nicht wohl in seiner Haut. Sein Gesicht hat immer einen angespannten Ausdruck. Es ist das Gesicht eines Mannes, der dauernd unter einem inneren Druck steht. Gelegentlich, und wenn, dann nur verstohlen, nimmt es den Ausdruck offener, nackter, ergreifender Bestürzung an. Thompsons Rettung und zugleich sein Untergang ist die ihm aufgezwungene oder zum Selbstschutz angenommene Seichtheit seines Lebens. Ich meine damit die Art und Weise, wie es praktisch zu einer Oberfläche, einer brillanten, schimmernden, glitzernden, sich ständig verändernden, aber doch eben nur zu einer Oberfläche, einer Anhäufung von Illusionen, einem Delirium ohne Tiefe reduziert wird.

Und dies alles geschieht bei ihm ohne das Gefühl, daß er sein Gefühl verloren hat, ohne das Gefühl, daß er die Tiefe verloren hat, jene unergründliche, geheimnisvolle und in unzählige

Ebenen unterteilte Tiefe, durch die Wirklichkeit und Identität irgendwie definiert sind. Jedem, der eine Zeitlang mit ihm zu tun gehabt hat, fällt auf, daß sich hinter seiner hektischen Beredsamkeit ein seltsamer Verlust von Gefühl verbirgt - jenem Gefühl oder Urteilsvermögen, das zwischen «wirklich» und «unwirklich», «wahr» und «unwahr» (man kann in diesem Fall nicht von «Lügen», sondern nur von «Unwahrheiten» sprechen), wichtig und unwichtig, relevant und irrelevant unterscheidet. Seine unablässigen Konfabulationen, die wie ein Sturzbach aus ihm herausbrechen, haben letztlich etwas sonderbar Indifferentes ... als sei es im Grunde unwichtig, was er sagt oder was irgendjemand sonst sagt oder tut, als sei irgend wie alles unwichtig geworden.

Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist ein Vorfall, der sich eines Nachmittags zutrug, als William Thompson, der wie üblich Geschichten erzählte und die verschiedensten Menschen aus dem Stegreif erfand, plötzlich sagte: «Und da draußen geht gerade mein jüngerer Bruder Bob am Fenster vorbei», und zwar in demselben erregten und doch gleichgültigen Ton, in dem er den Rest seines Monologs hielt. Ich war höchst er staunt, als eine Minute später ein Mann den Kopf zur Tür hereinsteckte und sagte: «Ich bin Bob, sein jüngerer Bruder - ich glaube, er hat mich am Fenster vorbeigehen sehen. » Nichts in Williams Ton oder Verhalten, nichts in der aufgedrehten, aber monotonen und indifferenten Art seines Monologs hatte mich auf die Möglichkeit vorbereitet, er könnte auf die Realität Bezug nehmen. William sprach von seinem Bruder, den es wirklich gab, in genau demselben Ton, oder besser: mit derselben Tonlosigkeit, mit der er von Dingen sprach, die es nicht gab - und nun trat plötzlich aus dem Reich der Phantome ein wirklicher Mensch ins Zimmer! Im weiteren Verlauf der Begegnung behandelte er seinen Bruder nicht, als sei er «wirklich» - er zeigte keine echten Gefühle, er war nach wie vor völlig desorientiert und erwachte nicht aus seinem Delirium-, sondern verhielt sich ihm gegenüber sofort so, als sei er unwirklich, indem er ihn im fortwährenden Wirbel seiner Phantasien hinter sich ließ und verlor. Diese Szene war völlig anders als die seltenen, aber äußerst rührenden Begegnungen Jimmie G.s mit seinem Bruder (siehe Kapitel a), die ihn für eine gewisse Zeit von seiner Verlorenheit erlösten. Der arme Bob, der immer wieder sagte: «Aber ich bin doch Bob, nicht Rob, und auch nicht Dob», ohne damit zu seinem Bruder durchzudringen, geriet dadurch völlig aus der Fassung. Mitten in seinem Geplapper sprach William plötzlich - vielleicht aufgrund eines Erinnerungsfetzens, eines erahnten Familiengefühls oder eines Stücks seiner Identität, das ihm geblieben (oder einen Moment lang zurückgekehrt) war - von seinem älteren Bruder George, wobei er sich wie stets des Indikativs Präsens bediente.

«Aber George ist vor neunzehn Jahren gestorben!» sagte Bob entsetzt.

«Na ja, George ist ja immer so ein Witzbold!» fuhr William unbeirrt fort und erzählte mit seiner aufgeregten und gleichzeitig toten Stimme weiter von George. Er war unerreichbar für die Wahrheit, für die Wirklichkeit, für die elementarsten Regeln des Anstands, für alles - unerreichbar auch für den offen sichtlichen Kummer, den sein vor ihm stehender lebender Bruder empfand.

Vor allem dieses Erlebnis überzeugte mich davon, daß William seine innere Realität, sein Gefühl, seinen Lebenssinn und seine Seele unwiderruflich und vollständig verloren hatte. Wie im Fall von Jimmie G. fragte ich die Schwestern: «Glauben Sie, daß William eine Seele hat? Oder hat ihn die Krankheit ausgehöhlt und ihm seine Seele genommen?»

Dieses Mal machten sie ein besorgtes Gesicht, als sei ihnen dieser Gedanke auch schon gekommen. Sie konnten nicht sagen: «Nehmen Sie am Gottesdienst teil, und sehen Sie selbst», denn sogar dort hörte er nicht auf, Geschichten zu erzählen und Witze zu reißen. Bei Jimmie G. bemerkt man ein starkes Pathos, ein trauriges Gefühl des Verlustes, das man bei dem überschäumenden Thompson nicht, oder jedenfalls nicht direkt, spürt. Jimmie ist Stimmungen und einer Art brütender (oder wenigstens sehnsüchtiger) Traurigkeit unterworfen, besitzt eine Tiefe, eine Seele, die bei Thompson nicht vorhanden zu sein scheint. Zweifellos hatten die Schwestern im theologischen Sinne recht, wenn sie sagten, er habe eine Seele, eine unsterbliche Seele, und könne als Individuum vom Allmächtigen gesehen und geliebt werden; aber sie mußten zugeben, daß ihm, seinem Geist und seinem Charakter auf einer gewöhnlichen, menschlichen Ebene etwas sehr Beunruhigendes zugestoßen war.

Gerade weil Jimmie «verloren» ist, kann er, zumindest für eine Weile, durch aufrichtige emotionale Zuwendung gefunden oder erlöst werden. Jimmie lebt in einer stillen Verzweiflung, und daher besteht für ihn die Möglichkeit einer Erlösung. Er kann die Realität, das Gefühl, den Lebenssinn, den er verloren hat, aber noch immer erkennt und ersehnt, wieder finden...

Aber für William mit seiner glänzenden, polierten Oberflächlichkeit, mit seiner endlosen Folge von Witzen, die ihm die Welt ersetzen (und sollte das dazu dienen, eine Verzweiflung zu überdecken, so handelt es sich um eine Verzweiflung, die er nicht bewußt empfindet), für William, der in seinem unaufhörlichen Geplapper gefangen ist und seiner Umwelt und der Realität offensichtlich gleichgültig gegenübersteht, gibt es wohl keine Erlösung. Seine Konfabulationen, seine Phantasien, seine verzweifelte, hektische Suche nach einem Sinn stellen ein unüberwindliches Hindernis dar.

Paradoxerweise ist also Williams große Begabung für das Erfinden von Geschichten, auf die er zurückgreift, um den Abgrund der Amnesie immer wieder zu überbrücken, auch die Ursache seiner Verdammnis. Wenn er nur, so denkt man, einen Moment lang still sein, wenn er nur mit seinem fortwährenden Geplapper aufhören und die trügerische Oberfläche der Welt der Illusionen hinter sich lassen könnte - dann, ja dann hätte die Wirklichkeit eine Chance, ihn zu erreichen, und etwas Echtes, etwas Tiefes, Wahres und Spürbares könnte Zugang zu seiner Seele erhalten.

In diesem Fall ist nämlich nicht das Gedächtnis das letzte, «existentielle» Opfer dieser Entwicklung (obwohl es bei ihm tatsächlich völlig zerstört ist); er hat nicht nur das Gedächtnis verloren, sondern auch die grundlegende Fähigkeit, etwas zu empfinden. Das meine ich, wenn ich sage, er habe «seine Seele verloren».

Lurija bezeichnet diese Gleichgültigkeit als «Nivellierung» und scheint sie manchmal als die eigentliche Krankheit anzusehen, als letztlichen Zerstörer der Welt und des Ichs. Ich glaube, sie übte eine schreckliche Faszination auf ihn aus und stellte gleichzeitig die größte therapeutische Herausforderung für ihn dar. Immer wieder zog es ihn zu diesem Thema zurück - manchmal im Zusammenhang mit dem Korsakow-Syndrom und dem Gedächtnis, wie in ‹The Neuropsychology of Memory›, noch häufiger aber im Zusammenhang mit Stirnlappen-Syndromen, vor allem in (Human Brain and Psychological Processes›. Dieses Buch enthält mehrere ausführliche Studien zu Fällen, die in ihrer Entwicklung und ihren schrecklichen Auswirkungen mit dem Fall des «Mannes, dessen Welt in Scherben fiel», durchaus vergleichbar sind. Irgendwie sind sie sogar noch tragischer als dieser, denn bei ihnen geht es um Patienten, denen nicht bewußt ist, daß ihnen irgend etwas zugestoßen ist. Es handelt sich um Menschen, die, ohne es zu merken, ihre eigene Realität eingebüßt haben, Patienten, die zwar nicht leiden, die aber dennoch die gottverlassensten von allen sind. Sasetzkij (in ‹The Man with a Shattered World») wird durchgängig als ein Kämpfer beschrieben, der sich seines Zustandes ständig und auf leidenschaftliche Weise bewußt war und sich stets «mit der Verbissenheit eines Verdammten» abmühte, wieder Gewalt über seine gestörten Hirnfunktionen zu erlangen. Aber William ist (wie Lurijas Stirnlappen-Syndrom-Patienten; siehe nächstes Kapitel) so verdammt, daß er nicht einmal weiß, daß er verdammt ist, denn bei ihm ist nicht nur eine oder eine Reihe von Fähigkeiten zerstört, sondern der Kern, das Selbst, die Seele. So gesehen ist William, trotz seiner Munterkeit, weit «verlorener» als Jimmie; man hat nie, oder nur selten, das Gefühl, daß tatsächlich noch eine Person vorhanden ist, während Jimmie offensichtlich über einen wirklichen, moralisch empfindenden Kern verfügt, auch wenn er die meiste Zeit keine Verbindung zu ihm hat. Aber bei Jimmie ist eine Heilung wenigstens möglich. Die Herausforderung, vor die der Therapeut sich gestellt sieht, ließe sich in dem Satz zusammenfassen: «Man muß nur eine Verbindung schaffen. »

All unsere Anstrengungen, bei William diese Verbindung wiederherzustellen, scheitern nicht nur, sondern verstärken

auch den auf ihm lastenden Druck, Geschichten zu erzählen. Aber wenn wir unsere Bemühungen einstellen und ihn sich selbst überlassen, geht er zuweilen hinaus in die Stille des Gartens, der das Heim umgibt und der keinerlei Ansprüche an ihn stellt. Und dort, in dieser Stille, findet er seine eigene innere Ruhe wieder. Die Gegenwart anderer Menschen erregt ihn und treibt ihn zu unablässigem, rasendem Geplapper, einem regelrechten Delirium der Identitätssuche und -Schaffung. Die Gegenwart von Pflanzen jedoch, ein stiller Garten, eine nicht von Menschen geschaffene Ordnung also, die keine gesellschaftlichen oder menschlichen Ansprüche an ihn stellt, führt dazu, daß das Delirium abklingt und er sich entspannt. Ihre ruhige Unabhängigkeit und Vollständigkeit, die nicht auf Menschen angewiesen ist, ermöglicht ihm die seltene Erfahrung eigener Ruhe und Unabhängigkeit, indem sie ihn (unterhalb oder jenseits aller lediglich menschlichen Identitäten und Beziehungen) eine tiefe, wortlose Verbundenheit mit der Natur erleben läßt und ihm damit auch das Gefühl wiedergibt, wirklich zu sein und zur Welt zu gehören.

13

Ja, Vater-Schwester

Mrs. B., eine früher in der Forschung tätige Chemikerin, hatte eine rapide Persönlichkeitsveränderung durchgemacht; sie war «komisch» (das heißt albern, mit einer Neigung zu Witzeleien und Wortspielen), impulsiv und «oberflächlich» geworden. («Man hat das Gefühl, daß man ihr egal ist», sagte einer ihrer Freunde. «Überhaupt scheint ihr alles egal zu sein. ») Zu nächst glaubte man, sie sei hypomanisch, aber es stellte sich heraus, daß sie einen Gehirntumor hatte. Bei der Öffnung des Schädels stieß man nicht, wie gehofft, auf ein Meningiom, sondern auf ein riesiges Karzinom, das die orbitofrontalen Regionen beider Stirnlappen befallen hatte.

Als ich sie kennenlernte, machte sie einen munteren, lebhaften Eindruck (die Schwestern bezeichneten sie als «Stimmungskanone»), steckte voller witziger Einfälle und gab oft geistreiche und komische Bemerkungen von sich.

«Ja, Vater», sagte sie bei einer Gelegenheit zu mir. . Ja, Schwester», hieß es ein anderes Mal.

«Ja, Doktor», sagte sie wenig später.

Diese Anreden schienen für sie austauschbar zu sein. «Wer bin ich?» fragte ich sie schließlich etwas ungehalten. «Ich sehe Ihr Gesicht, Ihren Bart», antwortete sie, «und denke an einen griechischorthodoxen Priester. Ich sehe Ihren weißen Kittel und denke an die Krankenschwestern. Ich sehe Ihr Stethoskop und denke an einen Arzt. »

«Und Sie sehen mich nie als Ganzes?» «Nein, ich sehe Sie nie als Ganzes. »

«Kennen Sie denn den Unterschied zwischen einem Geistlichen, einer Schwester und einem Doktor?»

«Ich kenne den Unterschied, aber er bedeutet mir nichts. Geistlicher, Schwester, Doktor - was soll's?»

Nach diesem Gespräch zog sie mich immer wieder damit auf, daß sie mich mit «Vater-Schwester», «Schwester -Doktor» oder anderen Kombinationen ansprach.

Die Untersuchung der Unterscheidungsfähigkeit zwischen rechts und links erwies sich bei ihr als seltsam schwierig, weil sie die Begriffe «rechts» und «links» wahllos gebrauchte (ob wohl sie in ihren Reaktionen beides nicht miteinander verwechselte, wie es bei einem Lateraldefekt der Wahrnehmungs- oder Konzentrationsfähigkeit der Fall gewesen wäre). Als ich sie darauf ansprach, sagte sie: «Linksrechts. Rechtslinks. Wozu die Aufregung? Was ist der Unterschied?»

«Gibt es denn einen Unterschied?» fragte ich.

«Natürlich», antwortete sie mit der Exaktheit einer Chemikerin. «Man könnte die beiden Begriffe als Gegensatzpaar bezeichnen. Aber für mich hat das keine Bedeutung, für mich besteht zwischen ihnen kein Unterschied. Hände... Ärzte... Schwestern... », fügte sie hinzu, als sie meine Verwirrung bemerkte. «Verstehen Sie nicht? Für mich bedeutet das nichts überhaupt nichts. Nichts bedeutet irgend etwas... wenigstens nicht für mich. »

«Und... daß nichts etwas bedeutet ... » - ich zögerte, denn ich hatte Angst weiterzusprechen - « ... diese Bedeutungslosigkeit... stört sie Sie? Bedeutet sie Ihnen etwas?»

«Nein, überhaupt nichts», antwortete sie wie aus der Pistole geschossen mit einem breitem Lächeln und im Tonfall eines Menschen, der einen Witzlandet, ein Wortgefecht für sich entscheidet oder beim Poker gewinnt.

Versuchte sie, etwas zu leugnen? Wollte sie sich nicht unter kriegen lassen? Handelte es sich um einen «Schutz» vor einem unerträglichen Gefühl? Ihr Gesicht blieb ausdruckslos. Ihre Welt war jeden Gefühls, jeder Bedeutung beraubt. Nichts fühlte sich mehr «wirklich» (oder «unwirklich») an. Für sie war jetzt alles «gleichbedeutend» oder «gleich» - die ganze Welt war reduziert auf eine amüsante Bedeutungslosigkeit.

Wie auch ihre Familie und ihre Freunde fand ich dies irgend wie erschreckend, aber sie selbst, obwohl sie sich dieses Zustandes bewußt war, kümmerte das nicht; sie legte sogar eine Art komischschrecklicher Nonchalance oder Oberflächlichkeit an den Tag.

Mrs. B. war, obwohl scharfsinnig und intelligent, in gewisser Weise «entseelt» und als Person nicht anwesend. Ich fühlte mich an William Thompson (und auch an Dr. P.) erinnert. Dies sind die Auswirkungen der von Lurija beschriebenen «Nivellierung», die ich im vorangegangenen Kapitel geschildert habe, ein Phänomen, mit dem ich mich noch einmal im folgenden Kapitel befassen werde.

Nachschrift

Die bei dieser Patientin erkennbare amüsierte Gleichgültigkeit und «Nivellierung» ist nicht ungewöhnlich. Deutsche Neurologen nennen diese Erscheinung «Witzelsucht». Hughlings Jackson hat sie vor hundert Jahren als eine grundlegende Art nervlicher «Auflösung» erkannt. Sie ist, wie gesagt, nicht ungewöhnlich, im Gegensatz zum Wissen des Kranken um diese Störung, das sich jedoch - und das ist vielleicht eine Gnade - im Verlauf dieses «Auflösungsprozesses» verliert, sofern es je vorhanden war. Ich habe jedes Jahr viele Fälle, die eine ähnliche Phänomenologie, aber äußerst unterschiedliche Ursachen auf weisen. Bisweilen bin ich zunächst nicht sicher, ob der Patient lediglich «witzig» ist und herumalbert oder ob er schizophren ist.

So stieß ich nach kurzem Blättern in meinen Notizen auf den Fall einer Patientin mit zerebraler multipler Sklerose, die ich 198 1 kennengelernt hatte (deren Krankengeschichte ich jedoch nicht weiterverfolgen konnte): «Sie spricht sehr schnell, impulsiv und (so hat es den Anschein) voller Gleichgültigkeit... so daß sie Wichtiges und Unwichtiges, Wahres und Unwahres, Ernstes und Scherzhaftes in einem rasch dahin fließenden, wahllosen und halbkonfabulatorischen Strom wiedergibt... Es kommt vor, daß sie sich innerhalb weniger Sekunden voll

kommen widerspricht... und sagt, sie liebe Musik, sie liebe sie nicht, sie habe eine gebrochene Hüfte, sie sei völlig gesund...»

Ich schloß meine Beobachtungen mit einer Bemerkung, in der meine Unsicherheit zum Ausdruck kommt: «Wieviel von all dem ist kryptamnestische Konfabulation, wieviel davon ist eine durch eine Störung der Stirnlappen hervorgerufene Gleichgültigkeit oder Nivellierung, wieviel ist auf eine seltsame schizophrene Disintegration, auf eine Zertrümmerung und Einebnung zurückzuführen?»

Von allen Formen der «Schizophrenie» weist die «albern glückliche», die sogenannte «hebephrene» Erscheinungsform die größte Ähnlichkeit mit den organisch amnestischen und den Stirnlappen-Syndromen auf. Sie sind die bösartigsten und am wenigsten vorstellbaren Formen der Schizophrenie - und aus diesen Zuständen kehrt niemand zurück, um uns zu sagen, wie es dort aussieht.

Bei all diesen Geistesverfassungen - so «komisch» und oft sogar geistreich sie auch erscheinen mögen - wird die Welt in ihre Bestandteile zerlegt, unterminiert und auf Anarchie und Chaos reduziert. Obwohl die formalen intellektuellen Fähigkeiten vollständig erhalten sein können, verfügt der Geist über kein «Zentrum» mehr. Das Endstadium besteht aus einer alles umfassenden «Albernheit», einem Abgrund von Oberflächlichkeit. Nichts hat mehr eine feste Grundlage, alles treibt zusammenhangslos umher. Lurija sprach einmal davon, daß die Geistestätigkeit in diesem Zustand auf «eine bloße Brownsche Molekularbewegung» reduziert sei. Auch ich empfinde jenen Schrecken, der ihn angesichts solcher Störungen offenbar überkam (obwohl mich dies nicht hemmt, sondern eher anspornt, diese Zustände genau zu beschreiben). Sie lassen mich zunächst an Borges' Funes und seine Bemerkung «Mein Gedächtnis, Herr, ist wie eine Abfalltonne» denken und schließlich auch an die Dunciade, die Vision einer Welt, die auf «Reine Albernheit» reduziert ist- Albernheit als das Ende der Welt: «Durch deine Hand, großer Anarch, der Vorhang fällt; und allumfassend Finsternis hüllt ein die Welt. »

14

Die Besessenen