16

Okinawa

1. EL DÍA DEL AMOR

La Guía del Pacífico de las fuerzas armadas de los Estados Unidos informaba a los visitantes del archipiélago de Ryukyu, cuya isla principal es la de Okinawa, con un comentario gracioso: «Los que deseen un buen recuerdo de su estancia en Nansei Shoto[24] deberían conseguir una pieza de cerámica lacada, de las que dan fama a la isla». En la primavera de 1945, cerca de doce mil estadounidenses y hasta ciento cincuenta mil japoneses hallaron la muerte, y no porcelanas, entre los cerca de cien kilómetros de campos y montañas de Okinawa o en sus aguas costeras. La isla era residencia de unas cuatrocientas cincuenta mil personas, que, aunque poseían la nacionalidad japonesa, preservaban una identidad cultural distinta. Antes de intentar una invasión de las islas principales de Japón, los dos bandos tenían clara la probabilidad de que se disputara primero el control de aquel puesto de avanzada meridional. Era interesante privar a los nipones del control de sus aeródromos, situados a algo menos de la mitad de distancia entre Luzón y Kyushu. El momento en que se inició la operación Iceberg, en la primavera de 1945, fue considerado en Washington como un mero preliminar de la batalla decisiva que se libraría a continuación por las islas principales de Japón. También en Tokio se consideraba que la defensa de Okinawa era crucial para la estrategia de alcanzar una paz negociada. Si los Estados Unidos se veían forzados a pagar muy cara la conquista de una simple isla costera —pensaban los jefes de la nación y su propio emperador—, Washington concluiría que el precio de invadir Kyushu y Honshu era demasiado elevado. El análisis era correcto, pero se engañaron en las conclusiones.

El capitán Kouichi Ito, de veinticinco años, era hijo de un oficial de la Marina y había crecido en la gran base naval de Yokosuka. Ito quería combatir, apasionadamente, pero sufrió el desengaño de verse rechazado como piloto y como marino, dado que tenía tendencia a marearse. En su lugar, devino soldado y se graduó entre la élite de su academia militar, en 1940. Pero a ello le siguió todo un desengaño. Durante casi cuatro años, aquel joven de ambición desatada tuvo que realizar tareas de vigilancia en un destacamento de Manchuria. Mientras las legiones de Japón asaltaban con éxito zonas enteras de Asia y se enfrentaban con los ejércitos estadounidense y británico, Ito se quedaba en su cuartel, leyendo libros interminables sobre la historia militar (en especial, sobre la primera guerra mundial). Su unidad, el 32.° regimiento de infantería, no partió hacia un destino secreto hasta el mes de agosto de 1944. A su llegada, y no antes, él y sus compañeros descubrieron que se habían incorporado a la defensa de Okinawa.

El regimiento, compuesto mayoritariamente por hombres de Hokkaido, halló que la isla le resultaba extraña y, en cierta medida, exótica, con sus campos de caña de azúcar —desconocidos en Hokkaido— y un dialecto nuevo. Okinawa es célebre por un potente guisado de arroz y el awamori; licor hecho con la destilación del arroz; que no sentó nada mal a las decenas de miles de soldados que habían comenzado a fortificarse allí. Otra ventaja, cuando las raciones de cigarrillos comenzaron a escasear, fue que los agricultores de Okinawa cultivaran tabaco ilegalmente. Mes a mes, el destacamento se afanó por ampliar y aprovechar una gran red de cuevas naturales, ampliadas mediante trincheras y búnkeres. La obra se hacía sin más útiles que las propias manos; según afirmó Kouichi Ito con laconismo: «No había máquinas». Por su parte, tras haber recorrido la costa en toda su extensión, estaba seguro de que los invasores no desembarcarían nunca en el sector rocoso del sudoeste, donde estaba trabajando su regimiento; y que atrincherarse allí era desperdiciar recursos de gran valor. Pero las órdenes eran las órdenes.

En la primavera de 1945, Ito había ascendido a comandante de batallón. Su unidad estaba mejor pertrechada que la mayoría de las desplegadas en Okinawa, porque traían todo un stock de armas de Manchuria. En las comidas de los mandos todavía existía cierta polémica al respecto de si los estadounidenses asaltarían su isla o quizá Formosa, más al sur; pero los setenta y siete mil defensores tenían clara la probabilidad de que tuvieran que luchar en una gran batalla. El joven Ito se daba cuenta de que la guerra estaba yendo mal: «Tras la caída de Saipán, me di cuenta de que podíamos perder». Su regimiento había dejado en Manchuria a un tercio de su complemento de hokkaidenses. Al igual que otras unidades, había completado sus fuerzas con gentes reclutadas en la misma Okinawa, que inspiraban una confianza escasa pero añadían veinte mil reclutas —aunque involuntarios— a la potencia japonesa. Ito se consolaba pensando en algunas opiniones de su padre, un viejo marino que había tratado con algunos estadounidenses durante servicios de escolta en la primera guerra mundial y consideraba, con desdén, que «carecen de todo concepto de disciplina». Su hijo escribió: «Sabía que los Estados Unidos poseían unos recursos industriales extraordinarios, pero no pensaba que, en combate, sus soldados pudieran igualar la determinación de nuestros hombres». Tras haber pasado cinco años como mero espectador de la contienda, el ambicioso oficial estaba ansioso por combatir: «Me parecía estupendo tener una oportunidad de participar en un enfrentamiento real con el enemigo».

Al final, llegó una mañana de marzo en la que, al despertarse, vieron ante ellos, en el mar una escuadra de acorazados estadounidenses, que pronto comenzaron a bombardear sus posiciones. «Ahora ya lo sabemos —se dijeron los unos a los otros—, empiezan por nosotros». En las horas y los días siguientes estuvieron sentados en sus cuevas, sin actuar, mientras la tierra resonaba sin descanso. Los estadounidenses estaban bombardeando indiscriminadamente, para mantener la incertidumbre sobre su lugar de desembarco. Mientras los japoneses se iban acostumbrando a las descargas, Ito salía periódicamente de su cuartel fortificado a la luz de un día cubierto de polvo. Como no había conocido el fuego, el joven quería ponerse a prueba, de modo que, cuando su unidad se incorporara a los combates, nadie le viera vacilar. Estaba satisfecho de su propia resolución y aguardaba confiado a que los estadounidenses se aventuraran a la costa.

Tras el desembarco de Normandía, el de los estadounidenses en Okinawa fue la mayor operación anfibia de la guerra. Más de mil doscientos navíos transportaron a ciento setenta mil soldados estadounidenses y marinos del 10.° ejército del general Simón Bolívar Buckner, aparte de los ciento veinte mil hombres adicionales que prestaron apoyo logístico y técnico. La conquista de la isla debía ser dirigida por la Marina, bajo los auspicios de Nimitz, aunque los soldados de tierra desempeñarían una función esencial. Cuatro divisiones realizarían el asalto inicial, con otras tres en la reserva. La 5.ª fuerza anfibia del almirante Richmond Kelly Turner contaba con el apoyo de la 5.ª flota del almirante general Raymond Spruance, con más de cuarenta portaaviones, dieciocho acorazados y casi doscientos destructores. «Estuvimos bombardeando todo el día —escribió James Hutchinson respecto del acorazado Colorado, el 31 de marzo—. Disparamos sin parar la batería principal, de dieciséis pulgadas, cada tres o cuatro minutos. Es algo que te pone realmente nervioso, con el rato». Entre tanto, varias unidades estadounidenses se dispusieron a capturar diversas islas costeras, como preliminares del asalto principal.

En una de estas, en Tokashiki, esperaba el teniente Yoshihiro Minamoto, de veintidós años, con su unidad de lanchas suicidas o shinyo. Minamoto era uno de los dos mil doscientos cadetes que se habían graduado en la Academia militar de Zama en julio de 1944. En cuanto ingeniero, había completado tres años de instrucción, es decir, mucho más que lo que realizaban los oficiales estadounidenses y británicos de la época. Sin embargo, el aspecto más curioso de su desfile y ceremonia de graduación fue la distribución de tareas. Muchos de los tenientes recién nombrados obtuvieron billete para una muerte segura, no para la muerte incierta característica del ejército: cerca de cuatrocientos cincuenta fueron enviados a formarse como pilotos kamikaze. Minamoto estuvo entre otro grupo de ochenta, enviados a una unidad de operaciones navales especiales, cuya misión era asimismo explícitamente suicida. Debían tripular pequeñas lanchas cargadas de explosivos, con las que frenar los desembarcos anfibios estadounidenses. Minamoto, como sus compañeros, afirmaba sentirse bien: «En aquel momento, no había elección». El suicidio era, por entonces, el tema omnipresente en las conversaciones de las fuerzas armadas japonesas.

Sin haberse manchado de sangre, Minamoto estaba imbuido por una condescendencia instintiva hacia su enemigo, que no pervivió apenas más allá de su experiencia en Okinawa: «El bombardeo de la Marina fue terrorífico, parecía que iba a durar para siempre. El sonido del vuelo de los proyectiles me asustaba muchísimo». Sin embargo, la demostración de poder aéreo y naval de los invasores hizo poca mella en el refugio material de los defensores, situado bajo tierra. Minamoto salió de su cueva el 25 de marzo y pudo ver una escena desoladora: «árboles desgajados, el suelo negro, todos los cuarteles arrasados, junto con las casas de los civiles». No obstante, las lanchas suicidas que dirigía se hallaban a salvo, en búnkeres laboriosamente excavados a lo largo de la línea costera. La gloria y la muerte parecían estar al alcance de los dos oficiales y treinta suboficiales de su compañía, concebida para dirigir sus embarcaciones cargadas de explosivos contra los buques y barcos estadounidenses.

Pero las tripulaciones de Tokashiki y las islas vecinas no llegaron a atacar jamás. Se hallaban a unos veinticinco kilómetros de la costa y la escolta naval estadounidense protegía todas las rutas de la Armada invasora. Los japoneses habían esperado que los estadounidenses echarían el ancla más al sur, lo que permitiría a los suicidas atacar desde el costado de mar, desde atrás. En aquel momento, el joven oficial, confuso, pidió instrucciones al cuartel general del palacio de Shuri, en la propia Okinawa. Estas llegaron pronto: «Hundid las lanchas». La orden provocó un momento de histeria entre los japoneses; muchos rompieron a llorar y lamentaron la decisión de los comandantes: «¡No hemos pasado por todo esto para abandonar ahora!». Pero, aunque las instrucciones eran desconcertantes, obedecieron. Minamoto preservó dos lanchas, por si surgía la oportunidad de utilizarlas. El resto —casi un centenar, diseminadas en tres islas— se hundieron en aguas poco profundas. Solo llegaron a utilizarse algunas de la isla de Okinawa, sin apenas consecuencias.

En la mañana del 27 de marzo, las tropas estadounidenses desembarcaron en Tokashiki. Ahora las tripulaciones suicidas carecían de medios para defenderse, más allá de espadas, pistolas y unas pocas granadas. Minamoto ordenó a los timoneles que se retiraran sin demora al extremo septentrional de la isla, para preservarlos para futuras misiones. Él dirigió a todo el personal de mantenimiento —un centenar de hombres— en una acción defensiva breve. En efecto, los norteamericanos tuvieron poco trabajo. Tras perder a nueve hombres en la primera media hora, Minamoto ordenó a los supervivientes que se retiraran hacia el norte. Era contrario a la idea de inmolarse: «Sentí que deseaba luchar hasta la muerte con el enemigo, en lugar de limitarme a causar mi propia muerte». A la postre, no logró ninguna de las dos cosas. Minamoto se convirtió en espectador pasivo de la primera de las espantosas tragedias humanas que desfiguraron la campaña de Okinawa.

Cerca de novecientos campesinos vivían en Tokashiki como familias civiles. Cuando Minamoto y sus hombres marcharon hacia el norte, hacia una confusión de rocas y cuevas, los aldeanos comenzaron a matarse con granadas. En la actualidad, un movimiento revisionista entre los historiadores y nacionalistas japoneses pretende considerar que estos suicidios civiles fueron actos espontáneos, no ordenados ni aprobados por los militares. Pero no es una tesis verosímil, sin lugar a dudas. Se habían suministrado municiones a muchos habitantes, aunque no está claro con qué órdenes. El 28 de marzo de 1945, y en los días siguientes, se inmolaron en Tokashiki 394 personas, entre hombres, mujeres y niños. Según Minamoto: «Sus acciones eran reflejo del ánimo de la época. Eran la consecuencia de todas las informaciones sobre el destino de los civiles japoneses de Saipán. Sin embargo, los isleños no deberían haberse tratado con tanta dureza; los invasores no eran ni chinos ni rusos». Pero cabe afirmar que este sentimiento es más propio de 2005 que de 1945. Por una ironía terrible, Minamoto y sus compañeros de las tripulaciones suicidas sobrevivieron escondidos, mientras fallecía más de una tercera parte de los civiles de Tokashiki. Para los estadounidenses, esta acción menor fue solo una escaramuza, un objetivo menor conquistado por un coste despreciable. En cambio, para los japoneses, fue un anticipo de lo que vendría a continuación, mucho peor.

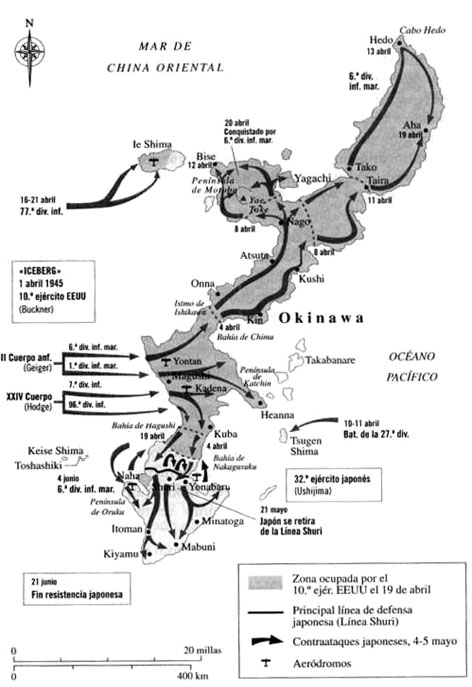

Okinawa, abril a mayo de 1945.

En el amanecer del 1 de abril, un Domingo de Resurrección señalado con el nombre en clave de «Día del amor», miles de hombres de las dos divisiones de Marina y las dos de Tierra que debían dirigir el asalto de Okinawa se apelotonaban en las cubiertas de los barcos, escuchando el sonido distante del fuego de las automáticas. La información sobre las playas del desembarco se había obtenido de un conquiliólogo de ochenta y ocho años, llamado Ditlev D. Thaanum, coleccionista de conchas en la zona, antes de la guerra, que poseía asimismo una colección de fotografías. Un colega de Thaanum, no menos anciano, Daniel Boone Langford, fue trasladado en avión a la zona para compartir su conocimiento con la 5.ª fuerza anfibia de Turner. Langford mencionó, entre otros factores, la presencia de las letales serpientes habu en la isla. Todos los soldados y marinos recibieron instrucciones al respecto, aunque no se tienen noticias de que vieran ninguna. Cuando la armada estadounidense comenzó a bombardear Okinawa, en los días inmediatamente previos al desembarco, los hombres-rana limpiaron de obstáculos y desechos las playas, bajo los mismos ojos de los vigilantes japoneses, quienes no mostraron intención de actuar.

Los invasores tenían que desembarcar en un frente de unos diez kilómetros de longitud, en la costa sudoccidental. Sobrevolaban la zona aviones de observación que dirigían los cañones de Marina. Era imprescindible que los pilotos fueran prudentes, puesto que podían ser alcanzados por determinados proyectiles; sobre todo, el armamento de cinco pulgadas y trayectoria elevada, propio de los destructores. En los barcos, un grupo muy numeroso de espectadores —y futuros actores— vio un repentino estallido de luz y un avión cayó al mar, derribado y envuelto en llamas. Según un cabo del 5.° regimiento de infantería de marina, James Johnston, «todos nos temíamos que la compañía E quedaría literalmente destruida». A las 5:30 h, los conductores de la unidad del teniente Chris Donner bajaron para calentar los motores de sus amphtracs, los blindados anfibios. Este joven observador de artillería del l.er regimiento de infantería de marina oyó una voz solitaria e irónica que entonaba el «Oh, What a Beautiful Morning» («Oh, qué mañana más hermosa») de Rodgers y Hammerstein. Donner bajó a la cubierta de tanques del LST (buque de desembarco de tanques) y subió a bordo de su vehículo, entre varios cientos. Salieron a las 6:30 h; en comparación con la oscuridad de la bodega, el brillo del sol les cegaba; el estrépito de los aviones y los cañones de Marina era ensordecedor. Los tanques trazaban círculos frente a la costa, con las olas rompiendo sobre ellos y los hombres sentados sobre las embarcaciones, saludando a los vecinos con una alegría estudiada, mientras aguardaban la orden de desembarcar. Los marinos que miraban desde lo alto de los acorazados les animaron con un grito de guerra: «¡Enviad a esos hijos de puta al infierno, marines! ¡Buena suerte!». Las embarcaciones y los tanques se dirigieron entonces a la costa, en filas cerradas. Vistos desde el aire, la estela blanquecina daba la impresión de que una horda de pepinos de mar se estuviera aproximando a Okinawa.

«Ya no había cháchara —escribió Donner—. Todos tenían la cara tensa y los dientes apretados. Por encima incluso del estruendo del motor de los anfibios, comenzamos a oír el tableteo de las armas… Dimos una sacudida que nos arrojó, amontonados, contra una barrera de coral, luego a la arena… Yo encabecé la salida». No hubo disparos en el área inmediata, pero un pelotón oyó voces en una cueva y el intérprete tradujo las órdenes de salir y rendirse. Como no hubo respuesta, barrieron la entrada de la caverna con las Browning automáticas. En el interior, los marines encontraron a varios civiles en posición de postrado: dos hombres, una mujer y un niño de tres años, de los cuales solo sobrevivía el pequeño, cubierto por la sangre de su madre. Según escribió Chris Donner: «Nos lo trajeron de vuelta y Monahan limpió la sangre del niño, que había dejado de llorar. Mi equipo lo llevó a hombros el resto de la tarde… Esta fue la guerra del Domingo de Resurrección. Me puso malo».

El cabo James Johnston subió corriendo por la playa, sin apenas esperanzas al respecto de su propio futuro: «Solo confiaba en alcanzar un puesto de seguridad y arrojarles algunas granadas antes de que me dieran». Los invasores no daban crédito a su supervivencia. Solo encontraron una costa destrozada por los proyectiles y un puñado de campesinos aturdidos, cuando no, muertos; en suma, una resistencia insignificante. «No reconocía nada de lo que veía —contó el teniente Marius Bressoud, del 3.er batallón del 7.° regimiento de infantería de marina—. No había tropas cercadas o inmovilizadas, no había cuerpos». Los estadounidenses se dispersaron por el norte y el sur, conquistaron dos aeródromos, recorrieron en unas pocas horas kilómetros de un terreno que esperaban que les costaría varios días de combates. El almirante general Richmond Turner, al mando de la fuerza anfibia, transmitió a Nimitz: «Quizá esté loco, pero diría que los japoneses han abandonado la guerra, al menos en este sector». Nimitz respondió con un bufido: «Borre todo lo escrito detrás de “loco”».

Sin embargo, lo cierto es que, durante la primera semana de estancia en la costa de los invasores, Okinawa pareció una isla engañosamente inocente, un destino turístico de admirable belleza. Para los estadounidenses, con la sola excepción de los que habían combatido en Saipán, era el primer atisbo de la tierra enemiga y sus gentes, disímiles a los otros campos de batalla que habían conocido: no había jungla, solo vegetación subtropical. El árbol más común era el pino; Nimitz pidió que se transportaran ejemplares jóvenes a Guam. Había frambuesas silvestres, grandes, brillantes, casi insípidas. No se desaprovechaba ni un centímetro de suelo cultivable, con los cerros laboriosamente abancalados. Los oficiales del Estado Mayor se divertían disparando a las palomas. Las unidades avanzaban con un estado de ánimo casi carnavalesco; algunos hombres iban en bicicletas tomadas a los lugareños. Una compañía se hizo con dos caballos; un marine se rompió un tobillo al caerse de uno de ellos, lo que, a la vista de los posteriores acontecimientos, quizá le salvó la vida. Los soldados hacían banderas japonesas con tela de paracaídas y luego les disparaban, creando recuerdos que luego vendían a los marinos por cincuenta dólares la pieza.

De las cabañas de los campesinos salieron niños pequeños que pedían cerillas, imitando la acción de encenderlas. El general de infantería de marina O. P. Smith quedó impresionado por la vista de una anciana de Okinawa que rasgaba un papel en pedazos que luego arrojaba al agua, para que se los llevara la corriente. Se trataba de una superstición local: el papel representaba una oración cuyo poder, se suponía, se doblaba cada vez que un fragmento giraba en el aire antes de su inmersión. El corresponsal del New Yorker John Lardner, por su parte, se sintió fascinado por las tumbas que tachonaban todas las colinas, con una tranquilidad relativa, rota solo por enfrentamientos con un enemigo apenas visible:

Los caminos eran estrechos y polvorientos, las aldeas eran míseras y sucias, pero aquella isla verde era digna de contemplar. En algunas colinas, los bancales estaban tan apretados, que se asemejaban a un damero de arrozales y verdes campos de caña de azúcar. Había patatas, alubias, ajos, cebollas, rábanos que crecían por todas partes. Los civiles, que ya se sentían menos inquietos, andaban junto a los caminos y nos saludaban.

Lardner encontró un camión en el que cinco estadounidenses se sentaban junto a un joven civil de Okinawa, herido aquella mañana. Un infante de marina puso un cigarrillo entre los labios del adolescente, intentando animarlo. Tras una calada, el japonés se estremeció y se echó atrás. Según refiere Lardner:

Otro hombre dijo:

—¿Para qué tratas así de bien a un japo?

—¿Y por qué no? —preguntó el que había pasado el cigarrillo.

—Bueno, ¿acaso ellos los mandan de vuelta, para que les cuenten a los demás japos lo bien que los tratamos? Porque si lo hicieran, quizá nos tratarían mejor a nosotros…

El comandante del 10.° ejército compartía la sorpresa del almirante Turner ante la ausencia inicial de resistencia por parte de los japoneses. Los infantes de marina que se desplazaban hacia el norte superaron una oposición esporádica y sin demasiadas dificultades. El general Buckner temía que aquel bajón lo privara de la batalla que ansiaba combatir. Había estado en Kisha, en las islas Aleutianas, y «cuando las tropas del ejército desembarcaron, hallaron que, para su vergüenza, no había japoneses», según escribió O. P. Smith con tono burlón. «No deseaba encontrarse con otro Kisha». Spruance y Turner habían propuesto que Holland Smith, de los marines, dirigiera el asalto de Okinawa. Pero Nimitz descartó la idea, porque Smith era tremendamente impopular entre los soldados, después de haber despedido a un comandante de división en Saipán.

El que fue elegido en su lugar, sin embargo, tampoco inspiraba confianza entre todos. Simón Bolívar Buckner, a la sazón de cincuenta y ocho años, era hijo de un sudista de la guerra civil estadounidense, un hombre «rubicundo, más bien grueso, pero de paso notoriamente ágil, de pelo blanco y ojos azules y penetrantes. Su manía personal era la buena forma física». Durante los preparativos de Okinawa, el entusiasmo del general por la instrucción física había causado entre su personal esguinces de tobillo y algún brazo o alguna clavícula rotos. Había pasado la primera guerra mundial entrenando aviadores y, desde entonces, había cumplido en posiciones de Estado Mayor, antes que de combate. Smith escribió: «Buckner había prestado muy poco servicio con la tropa, era sorprendente. Sus métodos y sus valoraciones resultaban bastante inflexibles». Esta concepción reticente era compartida por otros oficiales de Okinawa, cuyo escepticismo no hizo sino incrementarse en los meses siguientes.

Nimitz tenía razón, claro está, al no hacer caso de la burbuja de euforia inicial de los comandantes locales. Tras una semana de avance prudente, las unidades del ejército situadas en la zona sur de la isla fueron detenidas en seco por fuego de artillería y metralletas. Habían alcanzado la primera de las líneas concéntricas, extraordinariamente poderosas, con las que los japoneses habían fortificado los diez kilómetros más meridionales de Okinawa. El general Mitsuru Ushijima, al mando del 32.° ejército, era el responsable de la defensa de la isla. Se había convencido de que no podía frenar a los estadounidenses en las playas. En su lugar, adoptó el plan diseñado por su oficial de operaciones, el coronel Hiromichi Yahara, partidario de la táctica que denominó «hacerse el dormido». Una fuerza se concentró en el norte de la península de Mobutu, donde ofreció una resistencia tenaz entre el 8 y el 20 de abril. Sin embargo, las posiciones japonesas principales se hallaban en el sur, cerca de la capital, Naha, donde los hombres de Ushijima habían creado una serie de fortificaciones conocida como «Línea Shuri». Contando a los soldados reclutados en Okinawa, se habían desplegado noventa y siete mil japoneses, aglomerados en uno de los perímetros más reducidos de la guerra.

Durante más de dos meses, los soldados y marines estadounidenses asaltaron los búnkeres y las trincheras de Ushijima, pagando con sangre cada metro conquistado. La batalla fue más intensa que cualquier otra de las experimentadas hasta el momento en el Pacífico por las fuerzas estadounidenses. Como de costumbre, los japoneses habían elegido bien sus posiciones. Dominaban atalayas en terreno elevado y contaban con cañones ocultos, minas y defensas casi infranqueables mediante un ataque frontal. Sobre todo, tenían armas y munición en abundancia. En Okinawa, el ejército japonés, que con frecuencia carecía del suficiente respaldo de la artillería, disponía de él a su gusto. Según el capitán de infantería de marina Levi Burcham: «La táctica del enemigo que más nos impresionó fue la intensidad y la eficacia de su artillería, junto con el hecho de que su fuego cubría no solo nuestra línea del frente, sino también —algo que resultaba nuevo para la mayoría— mucho más atrás, en las zonas de vanguardia, los almacenes de intendencia y similares».

El Cuerpo XXIV del ejército estadounidense recibió, en cierto periodo de tan solo veinticuatro horas, unos catorce mil proyectiles japoneses. Los invasores tenían ventaja numérica, pero apenas le sacaban partido, dado que el enemigo podía concentrar sus fuerzas para sostener un frente de tan solo cinco kilómetros de amplitud (la anchura de la isla). Buckner no vio más alternativa que la de lanzar ataques frontales sucesivos, que, no obstante, no obtuvieron más resultado que el de fracasos sangrientos y repetidos. Cuando comenzó a llover fuerte, fue una batalla de decenas de miles por la posesión de unos pocos metros de fango. El fuego de artillería mezclaba miembros, detritos y excrementos para crear un compuesto repugnante cuyo hedor se extendía hasta la misma retaguardia. Eran escenas más familiares a los veteranos de la primera guerra mundial que a los de la segunda. Transcurridas las primeras semanas, las informaciones de prensa sobre los horrores de Okinawa despertaron cólera y críticas feroces en los Estados Unidos. Se antojaba incomprensible que, con el hundimiento de Alemania y el triunfo del poder estadounidense en casi todo el mundo, los jóvenes del país tuvieran que sufrir pruebas tan espantosas. ¿Cómo podía explicarse que la fuerza conjunta del ejército, la Marina y la fuerza aérea de los Estados Unidos naufragara de un modo tan estrepitoso?

Los padres de un hombre fallecido en la colina de Héctor escribieron una carta brutal, en la que tildaban a los oficiales de asesinos, por haber abandonado a su hijo. En su unidad se intentó averiguar quién podría haber escrito a casa con palabras tales que hicieran que la familia del difunto albergase aquella amargura. Otra carta, del padre de un herido, reprochaba al ejército que hubiera hecho combatir a su hijo sin la instrucción adecuada. El teniente Jeptha Carell, del 3.er batallón del 7.° regimiento de infantería de marina, llegó a creer que no se debía autorizar la presencia de hombres casados y con hijos en la línea del frente: «La pérdida de un padre no es solo un motivo de lamento para la familia, sino que además supone un desastre económico». Cuando un miembro de su sección murió a consecuencia de un cohete estadounidense que no llegó a su objetivo, Carell escribió a la viuda, que respondió con una carta triste y emotiva, en la que denunciaba que tenía cinco hijos a su cargo, y que concluía con estas palabras: «¡Confío en que estará satisfecho!». James Johnston escribió, con añoranza: «¡Ay! Ver de nuevo a la familia, la nieve, las luces de la ciudad, las muchachas, los viejos amigos y los nuevos, aquellos benditos cerros de casa. ¡Ay! Comerse de nuevo los platos fantásticos que cocinaba mamá y beberse aquel agua tan fresca… ¡y un vaso de leche!».

De camino a Okinawa, el teniente del ejército Don Siebert se encontró compartiendo un C-47 (el «Albatros») con un grupo de enfermeras. Las muchachas se burlaban de los reemplazos jóvenes sin apenas reparos, diciendo que pronto les volverían a ver en un vuelo de evacuación de las bajas. Según Siebert: «Desde luego, la idea era todo un consuelo, pero nosotros teníamos tantas ganas de combatir que no hicimos caso de la advertencia; solo les sacamos la promesa de que nos atenderían con especial cuidado». En cuanto al propio Siebert, se sentía inquieto, como muchos oficiales novatos, sobre si cumpliría bien con su función: «Me preguntaba: “¿Aceptarán mis hombres que sea su jefe? ¿Tendré problemas en mi relación con ellos?”». Había leído manuales de campo con asiduidad, durante todo el traslado hasta el frente, donde se unió al 382.° regimiento de infantería, desplegado frente al palacio de Shuri. Para su decepción, se le nombró asistente del regimiento y responsable de combustible. Pero solicitó formar parte de un batallón del frente —para sorpresa general— y fue recompensado con una sección de la compañía Fox.

El recién llegado avanzó como pudo entre la fuerte lluvia para tomar el mando de su grupo, terriblemente reducido, de tan solo dieciséis hombres. «Eran caras extrañas; sucias, cansadas, demacradas, pero aun así, los hombres parecían tener mucha moral». Nada más entrar en combate vio desaparecer al sargento de la sección, tras ser herido por fragmentos de mortero. Cuando perdió a otro nombre, Siebert se sintió avergonzado: ni siquiera se había aprendido su nombre. Un joven teniente, Magrath, trepó a una roca para tener una vista general de su primer campo de batalla. «¡Baja de ahí, imbécil!», le gritó un sargento, pero era demasiado tarde: una bala le perforó la garganta. Mientras se lo llevaban, Magrath no hacía más que preguntar, con afán, si podría seguir tocando la trompeta en su banda de música de baile.

En su primer encuentro con los japoneses, Siebert se quedó atónito al ver que un soldado enemigo seguía corriendo hacia ellos incluso después de haber sido alcanzado por varias balas de carabina. Siebert dejó entonces la carabina y cogió un rifle M1. «Una de las flaquezas del ejército estadounidense, en lo que a los combates se refería, eran las misiones nocturnas. De noche casi no luchábamos, casi no nos movíamos, en realidad… Los japos, por el contrario, utilizaban la oscuridad. Sabían combatir, moverse y reabastecerse en la oscuridad». De noche, los soldados estadounidenses, refugiados bajo un poncho para ocultar el resplandor de los cigarrillos, eran muy conscientes del peligro de ser sorprendidos. En cierta ocasión, en las posiciones de la compañía de infantería a la que acompañaba el artillero Chris Donner, un hombre cayó presa del pánico al oír un ruido inesperado. Comenzó a disparar como un loco y mató a cinco infantes de su propia compañía antes de que alguien lo abatiera. El comandante, según escribió Donner, estaba «amargado por aquellas bajas absurdas. El equipo se movía con dificultades».

La alerta podía surgir también por el paso de civiles o de animales errantes. En cierta ocasión, se tomó por infiltrados a lo que en realidad eran cabras blancas. Una noche, los hombres de Don Siebert estaban en las trincheras, en el extremo de un campo extenso, cuando oyeron movimientos y susurros. Las bengalas no revelaron nada, pero no cabía duda de que había algo o alguien allá fuera. El teniente ordenó abrir fuego, a lo que siguieron los quejidos y chillidos de un niño. Siebert tenía miedo de que fuera una trampa, concebida por los japoneses para que los estadounidenses salieran de sus escondites. «Contra lo que me dictaba el instinto, ordené a la sección que abriera fuego otra vez; seguro que matamos al niño, porque ya no se oyeron más llantos. La situación me deprimió muchísimo. Y aun así, entendí que era necesario para proteger las vidas de mis hombres». Y quizá, en efecto, lo era. Citemos de nuevo a Chris Donner:

Con la tarde, llegó la orden de avanzar. Una descarga breve de la artillería sobresaltó tanto al capitán Sweet que hubo que retirarlo… Cuando las unidades, ninguna superior a los veinticinco elementos, convergieron en la loma de enfrente, repleta de maleza, no hubo disparos de ninguna clase. Entonces, caminando erectos y a tan solo unos metros de los arbustos, les atacaron de pronto con una descarga deslumbrante de ametralladoras ligeras y una lluvia de morteros. No había dónde refugiarse. Cayeron, se retorcieron, les dieron otra vez. Solo un puñado logró regresar; entre ellos, un teniente que temblaba y se agitaba con un sollozo estremecedor, diciendo una y otra vez: «Ha sido horrible, por Dios, ha sido horrible. Han muerto todos». Yo también me sentí fatal.

Los mosquitos de Okinawa eran más pequeños que los de otras islas del Pacífico, pero no menos agresivos, y para colmo de males los acompañaba una plaga de pulgas. Los insectos revoloteaban formando nubes sobre los cadáveres. No faltaba el agua; en realidad, sobraba, con la lluvia incesante. Las raciones se complementaban con verduras tomadas de los huertos de los campesinos locales. Muchos hombres descubrieron que la combinación de raciones enlatadas y estrés favorecía el estreñimiento, que intentaban aliviar con una lavativa casera, compuesta de chocolate (de la ración de campaña) y leche en polvo, calentadas con explosivo plástico C-2. Sin embargo, el factor principal de sus vidas y sus muertes era el desgaste causado día tras día por los francotiradores, las ametralladoras y la artillería. «Cuando la bala pegó en la cabeza de Gosman, sonó como si alguien hubiera golpeado un melón maduro con un bate de béisbol». Cada vez eran menos para sostener los penosos avances de cresta a cresta de los cerros. Corrían expresiones para denominar a los que habían sobrevivido físicamente, pero sin ánimo: «mirar a mil metros», «quedarse con la mirada fija en el mamparo», «quedarse asiático». En aquellas circunstancias, James Johnston se acordaba de «aquel viejo poemita»:

Era un señor que se fue al mar y dejó tierra tras de sí.

Lo conocía: él era yo y ahora no sé dónde estará.

Un reemplazo gallito y agresivo, llamado Anderson, comenzó su primer día desdeñando las advertencias de Johnston, conforme no entraran en las cuevas de la isla. El cabo le dijo, con aire de resignación: «Lo único que quiero es conservarte con vida». Tras probar brevemente cómo eran los combates en Okinawa, el jovencito peleón corrió a dar parte a la enfermería y no se le volvió a ver.

Johnston también tuvo que marcharse, tras ser alcanzado por fragmentos de mortero en el cerco de Awahaca. En el hospital de campo, una voz llamó, de pronto: «¿Hay alguien aquí de Nebraska?». Cuando el infante de marina alzó la mano, tuvo la sorprendente oportunidad de hablar con un chaval al que había conocido en casa, cierto Kenny Yant, ahora auxiliar médico. Yant sostuvo la mano de Johnston mientras el cirujano extraía la metralla de su cuerpo. Una enfermera bajita le decía: «No se apure, marine. El doctor casi lo tiene». Johnston tuvo esta clase de impresiones: «Tenía el tacto de un ángel. La sentía tan cerca, que incluso la podía oler. Despedía olor a jabón Camay[25]». Tras recibir el alta, se le comunicó que tenía derecho a volver a casa, pero que su batallón agradecería que regresara con ellos. Johnston volvió a los Estados Unidos.

El teniente John Armiger se aventuró a exponerse en el cerro de Terra y, tras estudiar la situación con sus prismáticos, gritó que podía ver a un francotirador japonés, que apuntaba con la mira telescópica. Todos se echaron a tierra, salvo el propio Armiger, que se demoró ligeramente; al cabo de un segundo, recibió una herida letal en el abdomen. El 26 de abril, cayó una bomba de mortero junto al teniente Gage Rodman, comandante de compañía en el 17.° de infantería:

Sabía que me habían dado, pero solo veía sangre en la pierna. Hasta que vi lo que parecían ser varios metros de tubo rosado, frente a mis pantalones… Uno de los jefes asistentes de mi pelotón se acercó a donde yo estaba y, rompiendo su ropa de primeros auxilios, hizo una cobertura temporal para mis intestinos, que habían quedado al descubierto… En el Hospital Quirúrgico Portátil n.° 102, me operaron para extirpar la mayoría de fragmentos de metralla y para realizar una colostomía con la que sustituir mi función intestinal, que había quedado segada.

Durante varios meses, no hubo esperanzas para la vida de Rodman, aunque él persistió en calmar la inquietud de sus padres: «Ya veis, ahora estoy completamente fuera de peligro. Estoy en un hospital de retaguardia. Además, os puedo anticipar que no participaré en ningún combate durante los meses próximos. No quisiera que os preocuparais; pensad que, de aquí en adelante, todo es solo convalecencia». El joven oficial no pudo ser evacuado hasta el 3 de julio. Tras llegar a los Estados Unidos, sufrió varios abscesos cerebrales que le dejaron semiparalizado.

Si los invasores estaban horrorizados por su situación, peor era, con mucho, la que sufrían los defensores. Morían diez veces más soldados japoneses que estadounidenses. El 27 de abril, el batallón del capitán Kouichi Ito, del 32.° regimiento, utilizó mil bombas de mortero en tan solo veinticuatro horas, al recibir los primeros ataques aliados. Habían pasado varios meses preparando posiciones de trinchera muy fortificadas, pero, en el momento decisivo, se hallaron desplegados en una zona en la que solo disponían de hoyos excavados a toda prisa. Les ofrecían una protección a todas luces insuficiente contra la artillería estadounidense, micho más pesada que la que pudiera manejar Ushijima. Entonces se enfrentaron a los primeros blindados. Como el resto del ejército japonés, el 52.° regimiento estaba horriblemente mal pertrechado para luchar contra los tanques: solo poseía dos cañones anticarro, que resultaron destruidos al cabo de unas pocas horas, por efecto de los proyectiles estadounidenses. En adelante, las compañías de Ito se vieron obligadas a improvisar, del único modo que se conocía en el ejército japonés: se daba a los hombres una mina o un obús para que lo hicieran detonar contra los tanques cuando estos se aproximaran. Ito intentó realizar despedidas personales, dando la mano con solemnidad a cada uno de los soldados designados para la tarea. El sargento Kaoru Imai, un suboficial especialmente apreciado por el capitán, corrió detrás de un tanque estadounidense con una mina, pero sufrió la humillación de no poder alcanzarlo. La torreta lo vio, se giró y disparó, matando a Imai.

La intensidad del desgaste era descorazonadora. La mayoría de los hombres de Ito se conocían desde hacía varios años y ahora, se estaban muriendo como chinches cada hora. «En los dos primeros días sufrimos trescientas bajas», contaba Ito. El segundo del batallón, el teniente Kashiski, realizó el peligroso recorrido de su perímetro en la primera noche, animando a los hombres y ensalzando su actuación. Pero todos sabían que su situación era desesperada. Ito comenzó a pensar que su padre había subestimado al enemigo. Uno de los comandantes de su compañía se quejaba, enfadado, por la línea de teléfono que los unía al búnker de mando: «No se puede tratar a estos estadounidenses a la ligera».

Los invasores lograron éxitos notables cuando los defensores se precipitaban a abandonar sus posiciones para contraatacar. Una y otra vez, los intentos de los japoneses para recuperar terreno o sorprender al enemigo caían machacados por la artillería. Tras los primeros fracasos, con su elevado número de bajas, Ushijima se mostró menos dispuesto a arriesgar la vida de sus unidades. Prefería retenerlas en sus defensas, bien excavadas y defendidas, para que fueran los estadounidenses los que pagaran el precio del movimiento. Tanto la infantería de tierra como la de marina se encontraron atrapadas en una experiencia tan infernal como cualquier otra de las vividas en la guerra. Las noticias de la muerte de su presidente, Franklin D. Roosevelt, ocurrida el 12 de abril, parecían tan remotas como un mensaje venido de la Luna. Según escribió un oficial de infantería: «La noticia causó una conmoción. Pero mientras íbamos pasándola a los hombres, cada uno tenía sus propios problemas y, en aquel momento, el más importante, sin duda, era el de conservar el pellejo en una sola pieza». Solo importaba una zona, unos pocos metros cuadrados alrededor de la trinchera, los hombres de la trinchera siguiente. En el índice geográfico de los horrores del Pacífico entró toda una lista de nombres nuevos: la colina de Pan de Azúcar, el valle de Wana, el golfo de Awacha, el palacio de Shuri.

Cuando se ordenó al teniente de infantería de marina Marius Bressoud que realizara un nuevo asalto contra el cerro de Wana, sintió un arranque inmediato de melancolía, porque me di cuenta de que había llegado el día de mi muerte. Antes, me lavaba los dientes con entusiasmo, todas las mañanas. No teníamos pasta de dientes, claro está, pero yo ponía toda mi fe en el cepillo y lo usaba con agua, sin más. Llevado por la costumbre, aquella mañana también lo cogí, pero me dije: «¿A qué darme el trabajo? Por la noche estaré muerto». Pero entonces me lo pensé mejor: «¿Por qué no cepillarme los dientes? Tengo tiempo. Lo haré, por si acaso sobreviviera».

Bressoud sobrevivió, pero el ataque de su unidad fue un fracaso. «Era imposible atacar a las tropas japonesas atrincheradas y llevar cuidado. Lo que necesitábamos eran unos cuantos locos a quienes les diera igual vivir o morir, y el nivel de compromiso de la compañía I, aquel día, rayaba con la locura». Uno de los infantes de Bressoud, un joven, quedó herido en la colina y llamaba a gritos a su madre. El auxiliar médico de la sección lo contemplaba con frustración amarga. Bressoud le pidió que no se hiciera el héroe, porque no valía la pena tener a dos hombres muertos o heridos, en lugar de solo a uno. Sin embargo, al auxiliar se le hizo imposible resistir: «No lo puedo aguantar más. Voy a ayudarle». Se arrastró hacia delante y, como al herido, no le volvieron a ver jamás.

«A nivel de las unidades menores, el combate era una sucesión incesante de decisiones, que podían resultar agónicas y paralizadores», escribió el teniente Jeptha Carell, del 3.er batallón del 7.° regimiento de infantería de marina. La primera acción de combate de Carell se inició con un error. Al avanzar para lanzar un ataque, el sargento de su sección fue herido en el estómago, justo a su lado, y un auxiliar médico cayó muerto. Carell olvidó su responsabilidad de mando y se arrodilló para intentar salvar al suboficial:

Creo que nunca había reflexionado de forma consciente sobre la posibilidad de perderlo y, por tanto, no me había preparado adecuadamente para la situación. Lo examiné y atendí con desesperación… Pero fue un error dedicar tanto tiempo a Jones, en lugar de seguir avanzando con la sección. Eso redujo la velocidad y la fuerza de nuestro asalto a la colina e hizo que el ataque resultara más difícil para el resto de la compañía.

A veces, un pequeño consuelo podía significar muchísimo para los hombres que vivían en circunstancias como las que experimentó el 10.° ejército en Okinawa. Joseph Kohn, artillero de veinte años, escribió estas palabras a su familia de Nueva Jersey, el 14 de mayo:

Querida mamá, querido papá:

Cada cierto tiempo, uno se encuentra aquí con tipos majos de verdad. Hay un chaval en tanques con el que me puse a charlar y, antes de que me diera cuenta, ya me había invitado. No sé cómo las habría conseguido, pero tenía harina y levadura y antes de que te dieras cuenta estaba preparando tortitas para mí y todos los compañeros.

La camaradería, la relación de amor entre los hombres, es la única fuerza que convierte en soportable tales circunstancias. El teniente de infantería de marina Richard Kennard escribió a sus padres, el 13 de mayo:

A medida que pasan las semanas, me siento cada vez más próximo de mi amigo el soldado Jack Adamson, que creció en una granja del norte de Wisconsin. Es un cristiano perfecto y, a mi modo de ver, el joven americano más ideal que yo haya conocido nunca. He vivido muy cerca de él y sé lo que digo. Jack es el hombre más limpio y meticuloso que haya visto nunca. Es perfectamente generoso y siempre piensa primero en los colegas de la sección de artillería. No fuma, ni bebe ni maldice. Ya sabéis que un buen cristiano siempre tiene muchos amigos pero, en cambio, es muy poco apreciado, porque hoy casi nadie entiende lo que eso significa.

Kennard tenía una novia en los Estados Unidos, cierta Marilyn, modelo de éxito. Sin embargo, en el caso de morir, Kennard rogaba a sus padres que le enviaran a Jack Adamson todo el dinero de que él pudiera disponer: «Marilyn no lo necesitará». Las necesidades de la amistad con un hombre con el cual compartía la proximidad del peligro de muerte parecían más acuciantes que las de una muchacha situada a medio mundo de distancia.

El asalto precipitado de Buckner contra la Línea Shuri reavivó los enfrentamientos habituales entre las distintas ramas de las fuerzas armadas Los marines solían pensar que los soldados de Tierra carecían de pericia, de dinamismo y de agallas. Según lo dejó escrito el auxiliar médico Bill Jenkins: «La infantería de marina y el ejército de Tierra se miran con disgusto… Pensábamos que eran una panda de miedicas». Los infantes de marina que relevaron a la 27.ª división del ejército de Tierra se reían de la profundidad de sus trincheras, a lo que un soldado les respondió: «No os reiréis tanto cuando os entren silbando los proyectiles». Y en efecto, al cabo de unas pocas horas, los marines estaban intentando dar más profundidad a los refugios. «Se nos permitía pensar, si no es que se nos animaba a hacerlo, que el avance del ejército era lento porque las tropas de Tierra no eran tan valientes y capaces ni estaban tan bien entrenadas como las nuestras —escribió el teniente de infantería de marina Marius Bressoud—. Solo cuando tuvimos que enfrentarnos con nuestras propias fuerzas con el bastión de Shuri empezamos a respetar como es debido a nuestros colegas de a pie».

Los oficiales más destacados de la infantería de marina, no obstante, continuaban pensando que la dirección del general Buckner carecía de imaginación, estaba condenada al fracaso casi con seguridad y, con total certeza, iba a costar muchísimas vidas. Defendían un nuevo desembarco anfibio por la retaguardia de los japoneses, para lo cual estaba disponible aún una división de reserva. El 18 de abril, O. P. Smith le dijo al almirante Turner que pensaba que Buckner era exageradamente optimista al respecto de la capacidad de la artillería para abrir una brecha relevante. El almirante estuvo de acuerdo, pero replicó que no se podía intervenir. «Que Dios le bendiga», le dijo Turner a Smith, con su despedida de costumbre. Pero durante las semanas siguientes, Dios no pareció bendecir al 10.° ejército ni a sus tácticas. Smith hizo constar su desdén por la falta de experiencia de combate de Buckner. El general, a su juicio, quitaba valor a la experiencia de infantería de marina, que prefería ajustar la distancia de disparo con pruebas de exceso y defecto, en lugar de realizar una lluvia constante sobre las posiciones enemigas. Smith criticaba a los de Tierra por defender posiciones situadas incluso a ochocientos metros de distancia de las tropas japonesas; los marines consideraban más apropiada una distancia de cien o doscientos metros.

Smith describió una visita a la 27.ª división, realizada en compañía del comandante del 10.° ejército. Era una formación a la que nadie tenía en mucha estima: «La división estaba muy castigada y no sabía si quería continuar combatiendo o no… Cuando el general Buckner hizo una ronda y fue preguntando a diversas personas qué preferían, confiaba en obtener la respuesta de que preferían entrar en combate; pero no, tenían más interés en un permiso para volver a casa». Smith sentía disgusto ante el hecho de que la 27.ª división no había alcanzado a enterrar a sus propios muertos. Pero a la postre, la infantería de marina se vio obligada a conceder que tampoco sus formaciones lograban avances más rápidos o menos costosos Combatir entre civiles es siempre repugnante pero en Okinawa, la situación sobrepasó los límites. Según anotó Chris Donner en cierta ocasión: «En el suelo encontramos el cuerpo de una joven de Okinawa, una muchacha que tendría quince o dieciséis años y, probablemente, había sido muy hermosa. Estaba desnuda, tirada sobre la espalda, con los brazo abiertos y las rodillas subidas, pero separadas. A la pobre muchacha la habían matado de un tiro en el pecho izquierdo y era obvio que la habían violado a lo salvaje». Parecía improbable que fuera obra de soldados japoneses. No mucho después, varios hombres de la unidad de infantería a la que acompañaba Donner cayeron muertos por efecto del fuego de un grupo de enemigos invisibles, apostados en lo alto de una loma. De pronto, los estadounidenses vieron a una japonesa que abrazaba a un bebé, convencidos de que estaba espiando para los enemigos, algunos gritaron «¡Cargaos a esa zorra! ¡Cargaos a la japonesa!». Estalló una ráfaga; la mujer cayó al suelo, intentó ponerse de pie y se arrastró como pudo hacia el bebé. Tras otra serie de disparos, cayó de nuevo y se quedó inmóvil. Donner lo describió así:

Ninguno de los hombres se atrevió a reconocer que había disparado… aquel cerro era un caos apestoso, con latas a medio comer, japos muertos, heces humanas, todo cubierto de moscas enfebrecidas… Un cabo fue arrastrado fuera y se le hizo una transfusión. Había perdido el pie desde el tobillo. Cuando pudieron traer una camilla y llevárselo, comenzó a fumarse un cigarrillo que alguien le había dado. Entonces, con la cara encogida por el dolor, nos saludó y gritó: «Estoy listo, gente. Mi hora de la libertad. Buena suerte a todos».

El marine Eugene Sledge quedó impresionado por la vista de un japonés que permanecía en su puesto, con las ametralladoras, pero le habían volado, literalmente, la tapa de los sesos. La lluvia de la noche se había acumulado en el cráneo abierto. Mientras la unidad se sentaba en los alrededores para aguardar al relevo, uno de los compañeros de Sledge se dedicó a ir arrojando fragmentos de coral en aquel extraño recipiente, que sonaba y salpicaba cada vez que hacía puntería en el blanco.

En un hospital de la retaguardia, O. P. Smith inspeccionó los casos de fatiga de combate, que en Okinawa se contaban por miles. Observó a un doctor que trataba a un infante de marina en cuya trinchera había aterrizado una ronda de mortero. «Nadie habría podido representar el miedo mejor que aquel hombre. No hacía sino musitar: “Mortero, mortero, mortero”. El médico le preguntó qué pensaba hacer ahora y él respondió: “Cavar más hondo, cavar más hondo”. El doctor le indicó que lo hiciera y el hombre se puso de rodillas y comenzó a realizar movimientos de excavación en un rincón de la sala». Otro hombre, a quien se había recomendado condecorar con la Estrella de Plata, quedó superado por la culpa ante el hecho de haber matado a tantos japoneses. Había otros encamados, sin embargo, por los cuales el general de marines sentía mucha menos simpatía: «Me temo… que hay muchos casos de supuesta “fatiga de combate” en los que los hombres no deberían haber vuelto al hospital». ¿Qué le habría dicho Smith a un hombre como el médico Bill Jenkins, cuya sección pasó por el doble de sus fuerzas originales antes de que el hombre de la Marina se presentara ante su sargento, se quitara el cinto, entregara la pistola y dijera: «Puede meterse esta guerra por dónde le quepa, yo me largo»? El suboficial dio a Jenkins un tazón de café y, sin protestar, le incluyó en la lista de los que sufrían «estado de psiconeurosis con ansiedad». Fue evacuado a Saipán.

Tras sus dos primeros días en acción, el batallón del capitán japonés Kouichi Ito solo recibió raciones de pan como sustento. El 2 de mayo se les ordenó que participaran en una importante contraofensiva en dos lomas controladas por el XXIV Cuerpo estadounidense. Con un coste terrible y sin apenas apoyo de la artillería, ganaron un cerro y obligaron al frente de los norteamericanos a retirarse cerca de kilómetro y medio. «Habíamos cumplido con nuestra parte, pero nos preguntábamos si acaso podía decirse lo mismo de todos los demás», dijo Ito, haciéndose eco de los sentimientos de muchos soldados en muchas batallas. La unidad vecina no logró reconquistar la segunda loma. La consecuencia de ello fue que, en los días siguientes, el batallón de Ito sufrió pérdidas devastadoras, mientras intentaba defender una plataforma que sobresalía de las escarpaduras de Tanabaru, dominada, por tres lados, por los estadounidenses y sus concentraciones artilleras.

El 6 de mayo, con notable retraso, se ordenó a Ito que se retirara. Consoló a sus hombres con una cita pronunciada por el general cuando se hallaba en una situación desesperada, durante la primera guerra mundial: «No lo consideren como una retirada, sino como un avance en una dirección distinta». Carecían de medios para trasladar a treinta hombres muy malheridos. Ito se movió entre ellos y les repartió granadas que les permitirían llevarse consigo al otro mundo a algún que otro compañero estadounidense. Un hombre que conocía bien, el soldado de primera clase Kurokawa, le rogó una y otra vez: «Llévame contigo, llévame contigo, por favor, por favor…». Pero también Kurokawa se quedó allí, para enfrentarse a la muerte con su granada. En aquellas circunstancias habían muerto muchos camaradas muy próximos: Ohyama, Mori, Otaki, junto con otros muchos cuyos nombres olvidó Ito. Muchos más fallecieron durante la sangrienta huida hacia una posición casi dos kilómetros más lejana.

Las ruinas de Naha, la capital de Okinawa, cayeron en manos de los estadounidenses el 27 de mayo. Ushijima se retiró a sus posiciones finales, más al sudoeste, en la península de Oruku. Aquí, Ito y sus hombres se reunieron con su comandante, junto con varios miles de defensores supervivientes. En los primeros días de junio, el capitán descubrió que contaba solo con 135 hombres, cuando su batallón había estado integrado por quinientos: «Estábamos exhaustos, moral y materialmente. Nos enfrentábamos al aprieto tradicional de los guerreros tradicionales de antaño, con la espalda contra la pared». Estaban orgullosos de las bajas que habían infligido a los estadounidenses, pero no se les escapaba que les habían quebrado al fin la defensa. Metro a metro, los soldados y marines de Buckner habían hecho trizas al 32.° ejército japonés. Ito y unos pocos compañeros estuvieron entre los varios cientos de hombres que se negaron tanto a rendirse como a suicidarse y optaron por refugiarse en las innumerables cuevas de Okinawa, saliendo por la noche para robar alimentos, con la ayuda de los civiles del lugar.

Los últimos días de la batalla resultaron especialmente horribles por la presencia de numerosos niños y mujeres entre los defensores japoneses; algunos, con voluntad de continuar con vida, otros, resueltos a morir. Cuando el teniente Marius Bressoud, de la infantería de marina, abrió con dinamita la boca de una cueva, emergió una multitud de civiles, que envió hacia la retaguardia. Quedaron tres, seriamente heridos: un niño, su madre y su abuela. El sargento de sección Joe Taylor dijo: «No podemos dejar a esta gente en estas condiciones, pero tampoco dedicarles una escolta específica». Bressoud sabía que el suboficial daba a entender que tendrían que acabar con las penalidades de aquellos okinawenses, como si se tratara de animales heridos. Preguntó si había algún voluntario para la tarea, y se hizo el silencio. «De acuerdo. Lo haré yo mismo, dije. Los tres yacían quietos, boca arriba. Algún miembro especialmente considerado de la sección había colocado paños blancos y limpios sobre sus rostros, para que no tuviera que mirarlos a la cara. Les disparé a todos en la cabeza». Pero la madre y la abuela seguían agitándose. Bressoud, católico devoto, volvió a disparar una y otra vez.

En aquel momento, los paños y las cabezas eran un panorama desolador. Desde luego, no había logrado una ejecución limpia, al estilo de una banda. Me sentía embargado por una emoción que soy incapaz de describir… completamente avergonzado, no por haberlos matado, sino por haberlo hecho de una manera tan emotiva y tan poco profesional.

La resistencia se fue agotando durante las últimas semanas de junio. Pero si la campaña terrestre de Buckner había representado una experiencia espeluznante para los soldados de tierra y la infantería de marina de los Estados Unidos, esta quedó igualada —o quizá fue superada— por las batallas libradas en el mar. La batalla naval de Okinawa costó más vidas que cualquier otra de las combatidas por la Marina de los Estados Unidos en la guerra del Pacífico.

2. EN EL MAR

El 32.° ejército de Ushijima suponía la defensa estática de Okinawa. El núcleo de la estrategia japonesa, sin embargo, consistía en un ataque aéreo contra la flota invasora, en una escala desconocida hasta entonces en el escenario del Pacífico. Los estadounidenses dependían casi por completo de los portaaviones para dar protección a los cazas, porque los aeródromos capturados en tierra siguieron durante varias semanas dentro del alcance de la artillería japonesa y, además, podían dar servicio a pocos aviones. Los grupos de trabajo del almirante general Marc Mitscher eran capaces de mantener a escuadrillas de combate aéreo de no más de sesenta u ochenta cazas. Los japoneses lanzaron una sucesión de ataques en su contra, el primero de los cuales, el 6 de abril, constaba de setecientos aviones; 355 de ellos, kamikazes.

Desde el destructor Howorth, el suboficial James Orvill Raines estaba escribiendo una de las numerosas cartas apasionadas que envió a su esposa Ray Ellen, en la residencia familiar de Dallas: «Estamos de nuevo en Okinawa, hemos vuelto muy deprisa (aún no puedo desvelar por qué). En cualquier caso, aunque hace más frío que en la nevera de un esquimal, todo va bien. No hemos dormido la noche pasada, por los bogies[26] pero ahora todo marcha. Hasta luego, cariño. Más en cuanto pueda, Poppie».

Raines, de veintiséis años, había sido un hijo de la Depresión, más o menos desarraigado, que inició una carrera de periodismo justo antes de que estallara la guerra. El 6 de abril, un kamikaze se lanzó contra el punto de control de artillería del Howorth, causando la muerte de dieciséis hombres. Raines, con quemaduras graves, voló por la borda y murió en el mar, en brazos de otro marino. Según escribió el capitán del Howorth a Ray Ellen: «Su marido era muy popular entre los oficiales y soldados de a bordo. Sin duda, no había ningún chaqueta azul más admirable que él». Confiamos en que la señora de Raines no supiera nunca que eran las mismas frases que se dedicaron a todos y cada uno de los fallecidos del Howorth. Sin embargo, ¿acaso el capitán podía haber personalizado las misivas, cuando se veía obligado a enviarlas al por mayor?

Cerca de cuatrocientos aviones japoneses sobrepasaron a las patrullas de combate aéreo el 6 de abril. Hundieron seis barcos, incluidos dos destructores; otros dieciocho quedaron dañados, sobre todo por efecto de los kamikazes. Fue solo la primera ronda de una lucha que persistió durante toda la campaña terrestre de Okinawa e incluso más adelante. Las alertas de radio sobre los ataques inminentes anunciaban la presencia de lanchas no identificadas (skunks, literalmente, «mofetas») y aviones (bogies). Por ejemplo, así: «Cuarta incursión aviones, calculados cincuenta, demora 185, distancia 30, rumbo 110, velocidad 300, altura estimada 1114, al parecer sobrevolando en círculos. Corto y fuera».

Las defensas estadounidenses provocaron una cantidad espeluznante de bajas. Había globos colgados en lo alto, sobre un bosque de cables, para impedir la aproximación del enemigo. Todos los ataques se recibían con una descarga de artillería. Las baterías de los barcos, de cinco pulgadas, disparaban proyectiles detonados por espoletas de proximidad dirigidas por radio, a las que se unía una lluvia de proyectiles de cuarenta milímetros y veinte milímetros, que llenaban el cielo de bolas de humo negro y cubrían las cubiertas con montones de casquillos. Con frecuencia, los artilleros disparaban a quemarropa. Los aviones japoneses caían por decenas al mar, pero siempre escapaban algunos que chocaban contra sus objetivos, causando efectos devastadores. La dirección de los cazas se había transformado en un arte tan complejo como imperfecto. El comandante Bill Widhelm, oficial de operaciones de un destacamento de portaaviones, describió cómo el radar detectaba un bombardero japonés a unos ciento cincuenta kilómetros de distancia y veintidós mil pies de altura, y lo podía seguir durante sesenta y nueve kilómetros. Luego el avión desaparecía de todas las pantallas de la flota, reaparecía brevemente a unos veinticinco kilómetros y luego solo se lo detectaba cuando se hallaba «a unos cinco metros de la popa del barco».

Decenas de miles de marinos estadounidenses, locos por vivir, quedaron sin sentido por el golpe de cientos de pilotos japoneses, que parecían locos por morir. «No creo que pueda olvidar nunca el ruido que armaban los aviones cuando se aproximaban a nosotros —escribió un oficial del portaaviones Bennington—, algo como cuando un avión sobrevuela a baja altura y con gran velocidad un campo o una casa. Pero en lugar de irse alejando en la distancia, el fenómeno termina con un repentino y alarmante “¡Paf!”». Un oficial vio a un piloto japonés descender sin paracaídas. «Parecía flotar hacia abajo, con los brazos y las piernas extendidas como un acróbata del aire, con la chaqueta de vuelo inflada por las corrientes. Caía tan despacio, que nos preguntábamos si sería capaz de sobrevivir». El destructor Luce recogió como prisioneros a tres aviadores japoneses, uno de los cuales resultó ser un antiguo estudiante de Berkeley, que hablaba el inglés con fluidez. Un oficial le decía a un japonés que seguía ansioso por suicidarse: «La guerra se ha acabado para ti, piénsalo», pero el hombre parecía obsesionado con la pérdida del honor familiar. Otro prisionero era coreano; un recluta kamikaze sin deseo alguno de morir, que había logrado escapar con éxito a su destino. La tripulación del Luce recibió con ironía el hecho de encontrarse dando de comer a unos enemigos sobre los cuales habían vertido muchísimo odio verbal. En cualquier caso, cuando los prisioneros pasaron a manos de la infantería de marina, recibieron un trato mucho más duro.

Un marino contemplaba horrorizado un destructor gravemente dañado por los ataques aéreos:

Habían caído sobre el barco bombas, proyectiles e incluso un avión suicida. Toda la estructura superior era un caos de acero derretido, salvo el puente y el puesto de radio. El buque lloraba y sangraba como un perro atacado por una manada de lobos. Necesitaba sangre… Sus hombres estaban quemados, heridos, atravesados, destrozados, conmocionados. Para mí, sentado allí fuera, lejos de todo, salvo de mi imaginación, era como si el barco fuera humano. Era una buena nave. Había quedado malherida; sentía vergüenza y, al mismo tiempo, orgullo, porque había logrado sobrevivir a aquella enorme paliza.

Cuando los kamikazes cercaron el Luce, su tripulación vio acercarse a los temibles «vagones de carne», las embarcaciones de rescate, anticipo de lo peor. El cocinero Freeman Phillips se quedó helado en su posición, un cañón de veinte milímetros. Virgil Degner, colega de Phillips, sostenía reservas de munición y comenzó a decirle algo:

Sus labios se movían… yo llevaba puestos los cascos y no entendía lo que me quería decir… Entonces llegó la explosión… Una pieza de metal salió volando y lo decapitó. Así, como lo cuento, su cabeza cayó a mis pies. Miré hacia abajo… y me pareció que su boca aún intentaba decirme algo. El cuerpo seguía erecto, sujetando el cargador durante lo que me pareció media hora, aunque sé que fueron solo unos pocos segundos. Luego el cuerpo comenzó a agitarse y cayó por la borda. El agua subió y se lo llevó flotando.

Como en el aire había asimismo muchos cazas estadounidenses, era frecuente que los operadores del radar no supieran distinguir los aviones enemigos que se deslizaban hacia delante, hacia la flota, desde todos los puntos de la brújula. Según el piloto de cazas Ted Winters, del Lexington: «Corren y se cuelan como codornices, vienen de cualquier parte, de donde sea que estén por entre las nubes». La artillería antiaérea, sobre todo la de los buques de transporte, era tan poco disciplinada que causaba frecuentes accidentes de «fuego amigo». Cuando un avión impactaba contra un barco, la detonación solía acompañarse de un chorro de gasolina en llamas, que hacía explotar las municiones y masacraba a los marinos, que no disponían de más amparo que el brindado por cascos, gafas protectoras y pasamontañas contra los fogonazos. Los que trabajaban bajo cubierta sufrieron algunas de las experiencias más terribles. A los pocos minutos de una serie de explosiones demoledoras en cubierta, el 6 de abril, William Henwood oyó la campana de aviso de detención a bordo del dragaminas Emmons. «Alguien gritó por la escotilla y nos dijo que apagáramos y saliéramos a toda prisa. Apagamos las máquinas, paramos la bomba de combustible y nos fuimos. Al salir por la escotilla, sentí auténtico miedo. Veía a la gente nadando en el agua y pensé que nos íbamos a pique». El dragaminas había sido alcanzado por cinco kamikazes.

Un segundo ataque, el 12 de abril, a cargo de 185 aparatos enemigos, causó la destrucción de casi todos los aviones japoneses, a cambio del hundimiento de dos barcos y daños en otros catorce (incluidos dos acorazados). Un grupo de kamikazes escogía una víctima y lanzaba un ataque coordinado como el que golpeó al destructor Abele. Su tripulación abatió a dos de los veinte atacantes, pero fue alcanzado por un ataque suicida y una bomba de propulsión a chorro, que partió la nave en dos y la envió a pique. Después de que alcanzaran igualmente al Douglas H. Fox, el comandante Ray Pitts escribió: «El primer instinto de un capitán de destructor que ha sido bombardeado es el de… sentir que algo va extraordinariamente mal en lo que ve. Contempla la chatarra ardiente que es ahora su nuevo buque, contempla a los muertos alineados en hileras mudas por los pasadizos y se pregunta si no le ha fallado al barco o a los muertos».

El 16 de abril, durante otro ataque masivo, el destructor Laffey fue señalado como blanco por treinta aviones enemigos. Cuatro kamikazes chocaron contra su casco y dos aparatos le arrojaron bombas. El buque no se hundió, pero la tripulación sufrió noventa y cuatro bajas. Más tarde, aquel mismo día, resultó tocado el Intrepid. Entre los ataques en gran escala se realizaban también asaltos menores, que costaron a los estadounidenses cantidades increíbles de munición y mantuvo a las tripulaciones, ya cansadas, hora tras hora en la cubierta de popa, añadiendo las quemaduras del sol a los problemas que ya se padecían en las cubiertas superiores. Sin comida caliente, mascaban caramelos, se curaban las ampollas —nadie podía abandonar el puesto— y rezaban porque aquel día fuera el turno de otro barco, no del propio. Como dijo James Phillips: «Estaba tan exhausto, que pensaba que la muerte sería un alivio, el fin de todo. Pensaba: “Mirad, me conformo con que no me disparéis más y, por mí, quedároslo todo”». Por la noche, los destructores se acostumbraron a pedir permiso para navegar a velocidad máxima a favor del viento, con todas las puertas y escotillas abiertas, durante unos minutos, para expulsar de los comedores a los insufribles enjambres de moscas.

Un asalto del 4 de mayo causó el hundimiento de cinco barcos y daños en once; en todos los casos, salvo en uno, por efecto de ataques suicidas. Entre el 11 y el 14 quedaron dañados tres buques insignia: los portaaviones Bunker Hill y Enterprise y el acorazado New México. Según escribió el comandante de un portaaviones estadounidense: «La batalla naval de Okinawa se convirtió en algo cotidiano, pero, probablemente, fue la cotidianidad más peligrosa de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial». En ocasiones, el ayudante de campo de «Jocko» Clark eliminaba las malas noticias del informe de primera hora, que se transmitía en el mismo puente de mando, hasta que su almirante se había tomado el desayuno. El arrojo suicida no fue prerrogativa exclusiva de los japoneses. El 10 de mayo, dos Corsair interceptaron a un Nick enemigo[27], a treinta y cinco mil pies de altura. Uno de ellos no logró acercarse lo necesario para disparar, mientras que las ametralladoras del otro se congelaron. Pero antes de perder la presa, el piloto estadounidense se lanzó deliberadamente contra el timón y el estabilizador del Nick, con lo cual lo derribó. El Corsair realizó un aterrizaje de emergencia sin hélice. El piloto sobrevivió y se le concedió una Cruz de la Marina de Guerra.

Cuando se inició la ofensiva kamikaze, en octubre de 1944, la mayoría de los pilotos japoneses eran experimentados y habían completado una buena instrucción. Pero seis meses más tarde, los comandantes de las «unidades de ataque especial» se dieron cuenta de que era una locura sacrificar justo a esos hombres. En esta época, casi todos los pilotos suicidas eran ya noveles, entrenados exclusivamente para volar en dirección a un objetivo. Los aviadores más expertos quedaban reservados ora para las misiones de bombardeo convencional, ora para proporcionar cobertura de cazas a los kamikazes. El teniente Toshio Hijikata, hijo mayor de un funcionario de Correos, se había incorporado a la Marina japonesa desde la universidad, como voluntario, en 1943. Los oficiales de élite y de carrera se burlaban de él, tildándolo de mercenario, a lo que él replicó con un desafío orgulloso: ¿quién era capaz de demostrar que volaba mejor que él? Gracias a una larga estancia como instructor en Corea, cuando Hijikata se unió a la escuadrilla 303 en Kyushu, en abril de 1945, contaba ya con unas cuatrocientas horas de vuelo a bordo de Zeros. Esta preparación —además de la buena suerte— contribuyó a mantenerlo con vida en los meses siguientes.

La tarea principal de esta unidad era proteger, desde gran altura, a los kamikazes de Okinawa. Despegaban de Kagoshima, se reunían con ellos los atacantes (desde Kanoya, una base cercana) y ahorraban todo el combustible que podían en el recorrido hacia el sur, de más de 550 kilómetros. En el mejor de los casos, disponían de diez minutos de movimiento sobre la zona de combate. Los que pilotaban sin atender al combustible se encontraban cayendo al mar en el camino de regreso. Hijikata se hacía pocas ilusiones respecto de su futuro: «Yo estaba seguro de que moriría. Sabía que estábamos perdiendo la guerra; todo el mundo lo sabía. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban». Adoraba volar en su Zero y le dolía la consciencia de que habían quedado muy superados por los Hellcat estadounidenses. Hijikata se atribuía el derribo de un caza enemigo, pero en la mayoría de las misiones, él y sus camaradas no podían confiar más que en ganar tiempo y espacio aéreo para que los kamikazes completaran su labor. Con frecuencia, los ojos se le llenaban de lágrimas cuando veía a aquellos hombres condenados volar por debajo de su aparato. En un número no desdeñable de casos, habían recibido la instrucción de vuelo del propio Hijikata.

En Kanoya, algunos kamikazes, mientras esperaban su turno, pasaban los últimos días en la tierra ayudando a los campesinos con la cosecha. En una ocasión, una muchacha y su madre llegaron de Tokio para visitar al prometido de la chica. Los oficiales de la base les mintieron, aseverando que el joven había sido asignado ya a una base aérea próxima a Okinawa. La muchacha tuvo que contentarse con tocar el lecho de bambú en el que había dormido el joven piloto. Nadie le informó de que el aviador no regresaría de su primera y única misión. El sargento Hachiro Miyashita, especialista en mantenimiento de aviones, pasó la primavera y el verano de 1945 en la base del 601.° escuadrón aéreo de Marina, unidad kamikaze. Las instrucciones de partida de los pilotos explicaban, sin emoción: «Cuando salga de aquí, usted no regresará. Debe dejar todos sus efectos ordenados, de modo que no perjudique a nadie ni invite a la burla. Debe arreglar sus asuntos de tal modo que, tras su muerte, la gente diga: “Como era de esperar en un miembro de la fuerza suicida, lo dejó todo perfectamente arreglado”». Sin embargo, los aviones eran un bien tan precioso que los pilotos tenían orden de regresar a la base si no lograban identificar un objetivo válido. No fueron pocos los que regresaron a la base con problemas en el motor, reales o imaginarios. Aunque no cabía duda de que los aviadores iban a morir, algunos optaron por la suspensión temporal del partido.

Hachiro Miyashita y sus camaradas sentían siempre mucha emoción en el despegue de los kamikazes. El personal de tierra se alineaba junto a la pista de aterrizaba y saludaba con las gorras mientras los pilotos rodaban hacia delante con las cabinas abiertas; las bufandas blancas al vuelo, justo detrás, las manos estiradas, como despedida. Cuando el sonido de los motores se apagaba, los que permanecían en tierra se iban marchando con sensación de incomodidad. A veces charlaban lacónicamente sobre los aviadores, ya en tiempo pasado: «Era un buen tipo», «era un chaval tremendo…». Para el personal de tierra, resultaba difícil trabajar muy cerca de los pilotos durante las cortas semanas de instrucción y luego enviarlos a la muerte. En una instantánea tomada por el propio Miyashita, un joven aviador estaba sobre el ala de su avión, mientras el personal de servicio llenaba el aparato de combustible por última vez. El rostro del piloto está tenso y demacrado. Probablemente, la foto es un buen reflejo de la realidad.

«Todo aquello era muy emotivo», valoraba Miyashita. En cierta ocasión, justo cuando los pilotos se subían al avión para calentar motores, uno gritó, desesperado: «¡Mi reloj no funciona!». Para un aviador, el reloj es tan indispensable como la brújula. El hombre gritó hacia el grupo de personas reunidas para contemplar el despegue: «¿Quién me deja un reloj?». Hubo un momento de vacilación embarazosa. Los relojes eran un bien precioso y no habría modo de recuperar lo «prestado». El comandante de la base rompió la tensión ofreciendo el suyo en alta voz y corrió a entregar aquel sacrificio de despedida al joven de la cabina.

El almirante Ugaki, ahora al mando de todas las fuerzas de «ataque especial» de la Marina, pasó revista a una unidad kamikaze el 27 de febrero. Las notas de su diario resultan de una trivialidad grotesca: «Estaba sudando con el calor de primavera, mientras las currucas cantaban en los arbustos y las alondras gorjeaban. Pase lo que pase en la guerra, la naturaleza sigue su curso, como siempre». El almirante afirmaba con frecuencia que los kamikazes le conmovían hasta hacerle llorar. Pero no dudaba en enviarles a la muerte, porque se había comprometido a seguir sus pasos en el momento adecuado. Las entradas de su diario alternan entre la fantasía estratégica y los detalles personales y rutinariamente cotidianos, de un modo que invita al desdén de la posteridad: «11 de abril… son tantas las noticias de choques contra portaaviones enemigos, que supongo que apenas les quedará alguno operativo e intacto». Ugaki pasaba horas cabalgando por el campo, en caballos tomados al ejército, o paseando con una escopeta, buscando caza. El 13 de abril se sintió tan molesto con su falta de puntería que escribió, enfadado: «Quizá ya es hora de abandonar la caza».

Ugaki, al igual que Onishi y otros responsables de los kamikazes, se había convencido a sí mismo de que aquella forma de combatir era un medio aceptable. Según el piloto de cazas Kunio Iwashita, que voló sobre Okinawa: «En la primavera de 1945, parecía no haber nada inusual en la idea de las misiones suicidas. Era una situación desesperada. Estábamos perdiendo la guerra y los pilotos morían en combate sin cesar. Creíamos que un hombre podía sacrificar su vida de forma intencionada, igual que se arriesgaba a perderla en una batalla aérea». Pero la concepción de Iwashita no era universal, ni mucho menos. Sería incorrecto suponer que todos los japoneses jóvenes ardían en deseos de recorrer ese camino o aplaudían a quienes lo emprendían. De hecho, la mayoría de los que realizaron misiones suicidas en Okinawa venían de la recluta y aceptaron su destino con diversos grados de entusiasmo.

Cierta noche, un joven piloto entró en el barracón del suboficial Iwao Ajiro, con el cual había compartido la instrucción militar básica, y le dijo, con pesimismo: «Tienes suerte con lo de trabajar en señales. A mí me toca volar mañana, en principio». Ajiro intentó consolarlo con un gesto de quitarle hierro al asunto y el lema habitual de los soldados japoneses: «Pronto nos veremos de nuevo en Yasukuni». A la postre, según escribió Ajiro más adelante: «El chico sobrevivió. Pero ni lo esperaba ni quería morir». Toshio Hijikata y su escuadrón tenían en mucho respeto a su comandante, Kigokama Okajima, en parte porque se había negado a seleccionar a sus propios aviadores para las labores kamikazes. «El trabajo de los pilotos de caza es luchar», solía decir, con enfado. Algunos oficiales destacados se dirigieron al comandante del escuadrón con palabras gruesas, acusándole de estar traicionando a la Marina y al país; pero pudo mantener sus ideas y los pilotos estaban agradecidos. Su labor no se libraba de una probabilidad de morir, pero sí evitaba la certeza.

La mayoría de las formaciones japonesas se aproximaban a Okinawa desde su mayor altura posible, por ejemplo unos veinte mil pies; pero las patrullas de combate aéreo de los estadounidenses siempre volaban por encima. Cuando el cielo se ennegrecía por el estallido de la lluvia de proyectiles antiaéreos de la flota, los pilotos suicidas se lanzaban en picado. En cierta ocasión, Hijikata detectó un combate aéreo por debajo de su aparato y, mientras buscaba la oportunidad de incorporarse a él, se encontró con que, sin advertencia previa, las balas enemigas perforaron su ala. En un momento de pánico, lanzó el avión en picado y se arrojó hacia el mar con un Hellcat en la cola. Estaba casi a ras del agua cuando el estadounidense se alejó: Atsuo Nishikane y Hamashige Yamaguchi, dos de los mejores pilotos del escuadrón, le habían obligado a distanciarse. En palabras de Hijikata: «Allí en el aire, me salvaron el pellejo una y otra vez. Éramos compañeros y amigos de verdad. Al igual que muchos de los mejores aviadores, en tierra eran personas muy tranquilas, pero en el cielo eran fenomenales». Después de la aventura, con toda la atención, dirigió el avión dañado de regreso a Kyushu.