Las escenas que allí encontraría no podrían haber representado un mayor contraste con aquellas que había dejado en Atenas. Toda Lacedemonia estaba en fête, puesto que Filípides había llegado durante una de las fiestas más sagradas de los espartanos, la Carneia, y por toda la ciudad los hombres más jóvenes descansaban de un día de brutales juegos de persecución, mientras sus mayores festejaban en tiendas de campaña emplazadas en deliberada imitación de un campamento de guerra. Lejos de indicar que los espartanos estuviesen listos para marchar de inmediato a la guerra, aquella parodia de su estilo tradicional de campaña mostraba exactamente lo contrario: la Carneia era un período de paz. Según informarían los espartanos a Filípides con algún remordimiento, no estaba previsto interrumpir el sacrosanto período de tregua. Sólo cuando la luna llena en la plateada noche de agosto así lo indicase, podrían marchar a Maratón, y aún faltaba una semana para eso a partir de la tarde de la llegada de Filípides a Esparta. Agréguese a eso el tiempo de marcha, y los atenienses no alcanzarían a ver al ejército espartano al menos en diez días más. Seguro que si hubiese estado vivo, Cleómenes, el que se reía de los tabúes, el inveterado enemigo de Persia, habría insistido en una partida inmediata, pero Cleómenes estaba muerto y Esparta estaba aún estupefacta ante su violento final, amén de dividida por luchas intestinas. El resentimiento entre Leotíquides y Demarato en particular continuaba envenenando la vida pública; el nuevo rey no dejaba de recordarle a su predecesor de modo burlón su condición de plebeyo. De modo que no convenía irritar más a los dioses cuando los espartanos ya padecían esa agitación, a pesar de la exhortación de Filípides: (‹Lacedemonios, los atenienses os piden que los socorráis y no permitáis que la ciudad más antigua entre las griegas caiga en esclavitud en manos de los bárbaros.»42

Aunque diez días de espera deben de haberle parecido al desconsolado corredor un plazo peligrosamente largo para los atenienses, Filípides no estaba destinado a regresar de su misión con las manos vacías.43 Durante su regreso a Atenas, a su paso por las cumbres situadas más allá de Tegea, una figura con los pies de macho cabrío, dos cuernos protuberantes y un enorme falo le saludó por su nombre. Quizá fuese una alucinación provocada por el desgaste, el calor o el desaliento, pero Filípides no tenía duda de que un dios le había hablado. Uno potencialmente malicioso, por cierto, pues Pan poseía un aguzado sentido del humor y si albergaba alguna animosidad hacia una ciudad, era perfectamente capaz de darle a cada ciudadano entre sus murallas una erección enorme. Sin embargo, en esta oportunidad, al aparecérsele a Filípides, sólo había tenido palabras de aliento, que reafirmaban su afecto por los atenienses y prometía servir a su causa muy pronto. Aunque no daba mayores detalles, como su nombre indicaba, Pan era el dios del pánico y su sola aparición en el campo de batalla podía enviar oleadas de miedo a un ejército entero y encender con brioso valor a otro, por lo que sus palabras debieron de resultarle ricas en esperanza y promesas a Filípides.

Sobre todo porque cuando finalmente llegó a su hogar, no se encontró con el ardiente montón de ruinas que había temido, sino con una ciudad que se mantenía en calma. De hecho, las noticias del frente resultaban casi prometedoras: los hoplitas atenienses habían marchado con tal velocidad a

42 Heródoto, 6. 106. Tomado de María Rosa Lida. Literal de Holland sería: «Los atenienses ruegan por vuestra ayuda, ruegan que no os quedéis inactivos mientras la más venerable ciudad de toda Grecia es aplastada, ruegan que no la dejéis ser esclavizada por esos invasores de habla incomprensible.» 43 La leyenda de que Filípides se apresuró a regresar de Esparta a Atenas la recoge un autor del siglo u d. J.C., Luciano, en su artículo «De los errores al saludar» (3). Racionalista corno era por regla general, Luciano se muestra despiadado hacia las más increíbles afirmaciones hechas sobre Maratón, burlándose, en otro ensayo, de la idea de que Pan hubiera tomado parte en la batalla. Esto sugiere con seguridad que el retorno de Filípides a Atenas era un hecho aceptado por los antiguos y, aunque Lazenby lo puso en duda (1993, p. 52), es difícil saber por qué. Las noticias de los planes espartanos eran de importancia urgente para los atenienses (y para los persas, claro), y Filípides no habría estado de humor para permanecer en Esparta y disfrutar de la Carneia. el regreso debió ser agotador para el atleta ya exhausto, un esfuerzo que lo puede haber llevado a alucinar. Por ello, su visión de Pan debió ocurrir en el regreso y no en la ida.

Desde luego, entre un pueblo despojado de sus guerreros, aquel estado de ánimo tan optimista no podía verse libre de angustia por completo. Temibles visiones y temerosas preguntas hacían estragos en las calles llenas de nerviosismo. ¿Qué pasaría si la flota persa rodeaba la costa del Ática mientras los hoplitas atenienses se mantenían en Maratón y repentinamente desembarcaba en Falero? ¿Y si había traidores en contacto con Hipias? ¿Y si tenían planes para abrir las puertas al enemigo? Por supuesto, los rumores más siniestros se concentraban en los Alcmeónidas, pero nada podía probarse en su contra y, pese a los rumores, tampoco había evidencia alguna de franca traición o derrotismo de parte de quien fuese. Las puertas de la ciudad permanecían cerradas. Y Filípides, que se dirigió a Maratón, no sólo pudo comunicar a los generales las nuevas de Esparta y de su encuentro con Pan, sino la noticia de que la moral en Atenas se mantenía en sus trece.

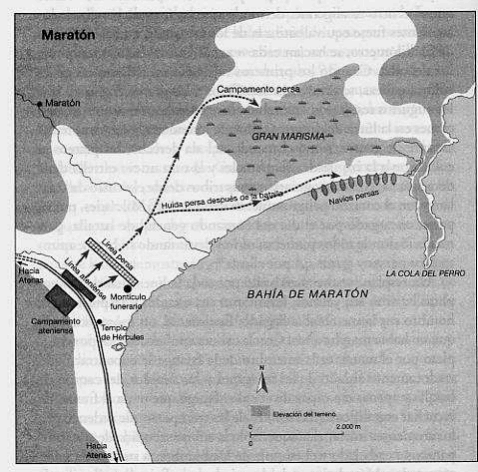

No obstante, al llegar al campamento ateniense y encontrarse por primera vez con aquello a lo que se enfrentaban sus coterráneos, seguramente el corredor sintió vacilar su voluntad. El espectáculo de la llanura de Maratón era el más adecuado para helar la sangre. Tan espeluznante, quizá, como el que habrían presenciado los defensores de los muros de Troya, porque ¿cuándo, desde aquellos tiempos tan antiguos, se había visto una fuerza invasora comparable a la de Datis? En el extremo más alejado de la bahía, protegidos por un largo promontorio conocido por los lugareños como «La cola del perro», los barcos persas se encontraban varados en la arena y se extendían a lo largo de los varios kilómetros de la curva de la playa. Una monstruosa cantidad de asiáticos vestidos con extraños y coloridos ropajes se agitaba en la llanura, aplastando bajo sus foráneos pies los cultivos nacidos del sudor de los campesinos atenienses y del sagrado suelo ático. Los jinetes persas galopaban hasta las líneas atenienses, daban la vuelta y regresaban, una y otra vez, burlándose de la falta de arqueros de sus adversarios con las nubes de polvo que levantaban, que rápidamente se dispersaban.

No se atrevían, sin embargo, a aventurarse más allá, puesto que los atenienses, acampados en un terreno elevado, y a cuyas espaldas se elevaba incluso más la topografía y crecía un bosque consagrado a Hércules, que los ocultaba de la caballería persa, ocupaban una posición defensiva formidable. Y ahora que Filípides había llegado a la base, los atenienses podían saber con exactitud cuánto tiempo más tendrían que esperar a los espartanos: una semana. Algo perfectamente aceptable en la opinión de la mayoría de los generales atenienses, aunque algunos, al escuchar las noticias de Filípides, pensarían que se trataba más bien de un peligroso tiempo de vacilación. Los persas, como Milcíades bien sabía, poseían un siniestro dominio de las artes del espionaje, y sin duda Datis ya estaría tomando en cuenta los caprichos del calendario espartano en sus planes. Y tampoco cabía duda de que se estaría percatando de que el tiempo se le acababa. Dado que, hasta el momento, la fuerza ateniense no se había desintegrado entre traiciones y desacuerdos como había esperado Datis, pronto los comandantes persas se verían obligados a seguir una nueva estrategia, y Milcíades albergaba pocas dudas con respecto a cuál sería el nuevo plan. Ahora que los atenienses bloqueaban los dos caminos hacia el sur, para Datis sólo había una manera de atacar Atenas antes de la llegada de los espartanos, por mar. Si los invasores empezaban a embarcar, el ejército ateniense tendría que afrontar una terrible elección entre permanecer allí y arriesgarse a que la caballería enemiga se transportara por mar y resultase bienvenida por los quintacolumnistas en Atenas, o descender hasta la llanura y luchar. Ambas alternativas resultaban aterradoras, pero sólo la última ofrecía una pequeña oportunidad de victoria, según argumentaba Milcíades.

Pasó un día y luego otro, y otro más. Cuatro días faltaban para la llegada de los espartanos y la 137

situación se mantenía en un punto muerto. Los barcos persas permanecían en su sitio, amenazadores pero inmóviles, varados en la arena. El sol se ocultó sobre las montañas que bordeaban la llanura de Maratón y la luna, al fin, resplandeció en toda su plenitud en el cielo de agosto. Lejos, en Lacedemonia, los hombres de Esparta se estarían preparando para marchar a la guerra. ¿Y en el campamento persa? La llanura estaba iluminada por una fantasmagórica luz plateada, pero a kilómetros de distancia de los barcos invasores resultaba difícil saber con exactitud lo que estaba ocurriendo a la sombra de «La cola del perro». Sucedía algo, sin duda, porque en ese momento se empezó a escuchar una tremenda conmoción, el sonido de millares y millares de pies que, primero con levedad, después con mayor vigor, se aproximaban a las líneas atenienses. Los invasores, al parecer, finalmente avanzaban. Pero ¿se trataría de un asalto completo o de una simple maniobra? La respuesta iba a saberse pronto. Datis no era el único comandante que se había dado cuenta de la importancia vital de la inteligencia. Alguien -de quien sólo podemos suponer que haya sido Milcíades, experto conocedor de tácticas militares persas-había reclutado espías entre los invasores, y aquella noche de luna llena, algunos reclutas jonios se habían escabullido por la llanura

hasta llegar al bosque que ocultaba el campamento ateniense. La noticia que traían consigo no habría podido resultar más urgente, y así, con urgencia, se le hizo saber a Calímaco y a los diez generales tribales que constituían el alto mando ateniense: «Los jinetes se han marchado.»44

Había llegado, pues, el momento que Milcíades había estado esperando. Si la información de sus espías era correcta, la fuerza expedicionaria de los persas se había dividido: una parte avanzaba para distraer la atención de los atenienses, mientras que a lo lejos, en la retaguardia, la caballería se embarcaba.45 Se convocó un consejo de guerra con rapidez y Milcíades imploró a sus colegas generales que votasen por una batalla inmediata. Nunca, los urgía, tendrían una mejor oportunidad para la victoria: el ejército

Los hombres se despertaban por todo el campamento ateniense con la noticia de que en una hora estarían avanzando contra un enemigo nunca antes vencido por un ejército hoplita en combate abierto, «y cuyo nombre, al ser pronunciado, era suficiente para provocar escalofríos en las espaldas de cualquier griego».46 Pero si haciendo acopio de las últimas reservas de fuerza moral y física conseguían una oportunidad de evitar la propia masacre, la de sus familias y la de su ciudad, entonces los hoplitas atenienses tenían que alistarse para aprovecharla. Los esclavos encargados del cuidado de sus preciosas armaduras sacaron entonces la fulgurante panoplia y los atenienses desnudos se transformaron en temibles autómatas de bronce. Una vez cubiertos por sus corazas y sus grebas, sus escudos y sus lanzas, los yelmos elevados sobre sus cabezas, los hoplitas tomaron posición en la formación de batalla, de pie, al lado de sus compañeros de los demos, los tercios y las tribus. Era costumbre entre los atenienses organizar sus falanges en una profundidad de ocho filas, pero Milcíades, temeroso de que pudieran verse rodeados por la infantería ligera persa, que contaba con una mayor movilidad, o por lo que quedaba de su caballería, ordenó que el centro se aligerase, de modo que la línea de batalla de los atenienses fuese equivalente a la de los invasores, que, a poco más de un kilómetro, se hacían cada vez más visibles bajo la temprana luz del alba. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las grises colinas eubeas, se ofrecieron sacrificios a los dioses. Y puesto que los augurios resultaron favorables, los generales tomaron sus posiciones en la línea del frente. Calímaco, como era la costumbre del arconte de guerra, tomó el mando del ala derecha; los plateos se colocaron a la izquierda; Temístocles y la otra nueva estrella de la democracia, Arístides, guiarían a sus tribus desde el centro de la falange, en el corazón peligrosamente debilitado.47 Milcíades, por su parte, encargado por el día del comando general de batalla, permaneció donde todos pudieran oírlo y, levantando su brazo, apuntó a los persas y gritó: «¡A por ellos!»48

Un resplandor metálico brilló por toda la línea cuando los hoplitas bajaron sus yelmos, levantaron sus escudos y se pusieron al hombro sus lanzas. Había llegado, finalmente, un momento en el que no había marcha atrás. Con la cabeza enmarcada casi por completo por el metal, cada miembro de la falange se encontraba aterradoramente aislado de las imágenes y los sonidos del campo de batalla y apenas era capaz de ver al enemigo que tenía al frente, de escuchar con dificultad el sonido de las trompetas que ordenaban a los atenienses iniciar el ataque. Sólo la súbita sacudida de sus compañeros a cada lado y el empuje de los hombres a su espalda parecían reales. Más abajo, en la despejada superficie de la llanura, la falange empezaba a avanzar, manteniendo la formación, sin amenazar una sola vez con la ruptura. Todos se encontraban poseídos por el espanto y la ebriedad del momento, pues si bien era cierto que la cobardía de unos pocos detrás de un muro de escudos podía probarse fatal para muchos, también era cierto lo opuesto; e incluso un hoplita que temblara de terror mientras avanzaba, que no pudiera controlar sus esfínteres y manchara su manto con excrementos, podía saberse fuerte al estar con sus amigos y parientes y formar parte de un solo y poderoso cuerpo de hombres armados y nacidos libres. Sin la conciencia de la falange, ¿cómo se habría atrevido un ateniense a hacer lo que todos hicieron en ese amanecer de agosto: avanzar contra un enemigo que se suponía invencible a través de la llanura que, muchos temían, les traería

46 Heródoto, 6.112. 47 Que Temístocles fuera uno de los diez generales no se afirma directamente en ninguna parte, pero lo sugiere con fuerza un pasaje de la vida de Arístides (5), de Plutarco, en el cual los dos hombres se describen peleando como iguales en Maratón, y Arístides, lo sabemos con certeza, era el general de su tribu. Dado que Temístocles era un arconte reciente y un hombre muy asociado con la política antipersa, es difícil saber por quién habría votado su tribu sobre él. 48 Arístides, 3.566.

Más tarde se contarían historias extraordinarias a propósito de este avance; por ejemplo que los atenienses habían atravesado corriendo la distancia completa, de casi dos kilómetros, como si un hombre lo bastante valiente como para atacar primero al enemigo persa debiese ser de alguna manera sobrehumano. En realidad, ningún hombre que vistiera la armadura completa del hoplita, unos catorce kilos de bronce, madera y cuero, habría podido correr esa distancia y tener la energía para pelear con eficacia. Incluso en la relativa frescura de la mañana temprana, el sudor rápidamente se mezclaba con el polvo que se elevaba al paso de diez mil pares de pies y que cegaba en parte a los hoplitas que avanzaban, al tiempo que hacía arder sus ojos. La visión del enemigo – arqueros de extrañas vestimentas que preparaban sus flechas, honderos que alistaban sus piedras, la expresión de regocijo e incredulidad entre las filas persas- se hacía más turbia. Y pronto, mientras los atenienses se adentraban en tierra de nadie, las primeras flechas empezaron a zumbar por encima de sus cabezas. Sólo entonces los hoplitas empezaron finalmente a correr, elevando el monstruoso peso de sus escudos para protegerse el pecho. Al mismo tiempo, como si la falange fuera «una feroz criatura arrinconada, erizando su pelaje y plantando cara a su enemigo»,49 los hoplitas situados en las tres primeras filas bajaron y apuntaron sus lanzas, preparándose para el choque inminente. Ahora sólo quedaban ciento cuarenta metros de recorrido, y una tormenta de flechas y pedradas se cernía sobre ellos, golpeando sus escudos, botando contra los yelmos, hiriendo a algún hoplita en el muslo, o tal vez atravesándole la garganta. Aun así, los atenienses desafiaron aquella lluvia negra y aceleraron el paso. Los enemigos que se encontraban en su camino empezaron a alzar sus escudos de mimbre mientras se percataban, con horror, de que el muro de escudos y lanzas con punta de hierro, lejos de ser un blanco fácil para sus arqueros, como habían supuesto los persas, resultaba imparable. Cien metros, cincuenta, veinte, diez, y entonces, cuando pudo escucharse el grito de guerra ateniense, un terrible aullido que se elevaba incluso por encima del ruido de las pisadas sobre la tierra seca, la cacofonía del metal que entrechocaba y los gritos de un enemigo poseído por el pánico, la falange atacó las líneas persas.

El impacto fue devastador. Los atenienses habían perfeccionado su estilo de combate con otras falanges, aporreando con sus escudos de madera otros escudos y golpeando estrepitosamente las corazas de bronce con las puntas de hierro de sus lanzas. Ahora, en los primeros y terribles segundos de aquella colisión, no quedaba más que el choque abrumador del metal contra la carne y los huesos, el avance de la marea ateniense sobre unos hombres protegidos como máximo con algunas prendas acolchadas, tal vez armados sólo con arcos y hondas. Las lanzas de fresno de los hoplitas, en vez de partirse como solía ocurrir cuando una falange chocaba con otra, podían ahora clavarse una y otra vez, y aquellos enemigos que lograban evitar la terrible estocada se veían aplastados con facilidad bajo el peso tremendo del avance de los hombres de bronce. Pronto los hombres, en estado de pánico, empezaron a romper las filas de las alas del ejército persa y a retroceder por la llanura, al tiempo que los atenienses continuaban su mortífera labor con las lanzas. Los invasores sólo tuvieron el dominio de la lucha en el centro, allí donde la fuerza de choque de la falange era mucho más débil. Sólo allí habían resistido el impacto y habían logrado hacer retroceder, poco a poco, a los hoplitas. Y era allí donde se encontraban las mejores tropas del invasor: los propios persas, con armaduras más pesadas que las de la mayoría de los reclutas, y los sacios, brutales guerreros venidos de las lejanas estepas de las lindes de Oriente, y cuyas hachas bien podían atravesar el yelmo de un hoplita o cortar la coraza hasta llegarle al pecho. Sin embargo, las alas griegas ya empezaban a cerrarse sobre ellos, atacándolos por los flancos, reforzando a los compañeros de tribu de Arístides y Temístocles que bajo tanta presión se encontraban. Y fue así cómo, muy pronto, también el centro de la ofensiva persa empezó a desmoronarse y la matanza se volvió más sangrienta. Los pocos persas y sacios que pudieron permitírselo se unieron a la desbandada general y corrieron, entre tropezones, en dirección a sus navíos, varados en la arena a unos cuantos kilómetros de la llanura. Los atenienses, exultantes en su triunfo, los perseguían, aunque

49 Plutarco, Arístides, 18. La frase citada es una descripción de la falange espartana en la posterior batalla de Platea.

también se sentían incapaces de creer del todo en aquella victoria. Se hallaban, pues, totalmente arrebatados por la manera en que Pan había mantenido su palabra.

Pero si habían ganado la batalla, esa victoria todavía no era decisiva. El tiempo que las dos alas atenienses habían tardado en poner fin a la batalla en el centro de la lucha de sobras había bastado a los marineros para preparar la flota y embarcar a las tropas que, aterradas, chapoteaban en los bajíos. Muchos de sus camaradas invasores habían sido aplastados por la estampida general, o se habían hundido en la gran marisma que se extendía al norte del lugar donde estaban varados los barcos, ahogándose allí en tal cantidad que aquél «había sido el lugar de la peor matanza»,50 según más tarde se estimaría. Sin embargo, mientras Datis y Artafernes mantuvieran el control de su flota, continuarían representando una amenaza; y Milcíades y sus hombres, en su impotencia para atacar a los navíos que ya habían partido, naturalmente intentaban capturar o quemar los que todavía estuviesen en la costa. De modo que el combate en la playa fue tan feroz como cualquier otro momento de la batalla, e igualmente fatídico para los atenienses: a un hoplita que adelantaba el brazo para asir la popa de un barco se la cortaban con un hacha, caía de espaldas y se desangraba por la herida fatal; Calímaco, el arconte de guerra, moriría en la playa, al igual que alguno de los generales tribales. Siete barcos fueron capturados, pero el resto logró escapar. El camino a Atenas estaba cerrado a los persas. No así el mar.

¿Qué pasaría con los barcos que transportaban a la caballería y que habían partido antes de la batalla? La pregunta era un tormento para el alto mando ateniense. Apenas los hoplitas, agotados, comenzaban a vadear entre los cuerpos que flotaban en los bajíos para volver al campamento cuando, al mirar por encima de la llanura en dirección de su ciudad, pudieron ver, en la ladera del monte Pentelicón, los destellos de una superficie pulida, colocada allí deliberadamente para atrapar los rayos del sol matutino.51 Estaba claro que se trataba de una señal acordada de antemano y que sólo podía estar dirigida a la flota persa que navegaba en algún punto del mar. Aunque era imposible saber su significado preciso, todos los atenienses sabían que significaba una traición.

La consternación se apoderó de los soldados. A cuarenta kilómetros de distancia, sus familias y sus hogares se encontraban completamente indefensos. Y ellos mismos, exhaustos y empapados de sudor y sangre, no tenían otra opción que regresar a Atenas «tan rápido como pudieran llevarlos sus piernas».52 No eran todavía las diez de la mañana cuando abandonaban el campo de batalla, y al final de la tarde, en una sorprendente demostración de fuerza y resistencia, ya habían regresado a su ciudad.* Justo a tiempo, por cierto, puesto que poco después se acercaban a Falero los primeros barcos de la flota persa, que durante unas horas se mantuvieron inmóviles más allá de la entrada de la bahía. Sólo cuando el sol se ocultaba finalmente tras aquel día tan largo y decisivo, los navíos persas levaron anclas, dieron la vuelta y navegaron en dirección al este, hacia la noche. La amenaza de la invasión había terminado.

Atenas había escapado al terrible destino de Mileto y Eretria y, en palabras de Milcíades, se había mostrado como «una ciudad capaz de convertirse en la más grande de toda Grecia».53 En Maratón, los griegos habían visto con sus propios ojos su peor pesadilla, en la que el pueblo ateniense no sólo se veía trasplantado lejos del antiguo suelo primordial que los había parido, de sus casas, sus campos y sus demos, sino, peor aún, sus lazos de sangre se veían extirpados entre horribles escenas de mutilación. Todo hoplita que hubiese luchado ese día debía saber que el Gran Rey, furioso por la ruptura que los atenienses habían hecho de su juramento, había ordenado que

50 Pausanias, 1.32.6. 51 Heródoto afirma que se usó un escudo pero, dado que los escudos usados por los griegos eran convexos, y para reflejar el sol es necesaria una superficie plana, esto parece improbable. Que la señal fue enviada desde el monte Pentélico es una suposición basada en la topografía local. 52 Heródoto, 6.116.

* Fue ésta la marcha que inspiraría al educador francés Michel Bréal a proponer una «carrera de maratón» para los Juegos Olímpicos de 1896, siguiendo la ruta que habían tomado los atenienses desde el campo de batalla hasta Atenas. La leyenda de que fue Filípides quien trajo la noticia de la victoria, exclamando un jadeante «¡hemos ganado!» para morir a continuación, lamentablemente es una falacia, a pesar de resultar tan poética y adecuada. 53 Ibid., 6.109.

Y también habían resuelto otros cuantos asuntos. Quien fuera que hubiese enviado la señal a los persas desde el monte Pentélico ahora se mantenía en silencio. Cuando llegó la noticia de que Hipias, perdidas todas sus esperanzas, había muerto de un disgusto en el camino de regreso al exilio, se confirmó lo que ya todos sabían: que después de Maratón nadie podía apostar su futuro al regreso de la tiranía a Atenas. Ahora todos estaban a favor del gobierno del pueblo, o, al menos, a favor del gobierno del pueblo que había obtenido aquella famosa victoria: los granjeros, la nobleza territorial, aquellos que poseían una armadura. Según se supo, 192 de ellos habían muerto en la batalla y para esos héroes de la libertad ateniense fue acordado un honor único. No habría tumbas en el Cerámico para ellos. En lugar de eso, por primera y única vez en la historia de su ciudad, los muertos serían enterrados «como un tributo a su valor),55 en la misma llanura en la que habían caído. Una gran tumba se elevó a una altura de más de quince metros por encima de sus cuerpos y al lado de cada uno se colocó una losa de mármol con su nombre. Ni siquiera las dinastías nobiliarias más rancias podían presumir de un honor comparable. Mezclados con la tierra que con tanto valor habían defendido, los caídos fueron enterrados juntos, sin distinciones de clase o de familia. Eran ciudadanos, nada más y nada menos. ¿Qué título más orgulloso podía proclamarse que el título de ateniense? Atenas lo era todo.

Incluso los espartanos, que llegaron a Atenas al cabo de una agotadora marcha de tres días, sentirían hacia aquellos hombres, que habían vencido a los medos sin ayuda, un respeto nuevo y sincero. Al avanzar hasta inspeccionar el campo de batalla, encontrarían, pudriéndose entre el polvo de la llanura o hundidos a medias en el cieno de la marisma, prueba suficiente de la magnitud de la amenaza que con tal heroísmo se había rechazado en Maratón. Seis mil cuatrocientos invasores yacían allí, engordando a las moscas, y eso no era más que una fracción de la fuerza expedicionaria que Datis lideraba. Los millones que pudiera poseer el Gran Rey bajo su mando, que se reproducían y formaban enjambres en la oscuridad del interior del Asia, era algo que ni atenienses ni espartanos deseaban tomar en consideración en ese momento. Pero al observar a los persas caídos y complacerse en la gran victoria, cualquier griego debió de sentir un temblor de aprehensión. Los espartanos, por su parte, seguían inspeccionando con método el campo de batalla, girando cuerpos y tomando notas, encontrando allí una gran tranquilidad. Era la primera oportunidad que tenían de estudiar la armadura y las armas de los legendarios señores de Oriente, y lo que vieron no los impresionó demasiado. Datis tal vez hubiese conducido un ejército enorme hasta Maratón, pero no se trataba de unas tropas que los espartanos hubiesen reconocido como sus iguales.

Mientras continuaban con su gira de inspección, se excavaba una gran trinchera en las márgenes meridionales de la marisma, un improvisado vertedero donde los cuerpos de los invasores fueron arrojados sin ceremonias. No habría memorial para las hordas persas masacradas.* Muda y sin gloria era su tumba, pero ¿qué otra cosa podían merecer unos hombres que en vida no habían conocido la camaradería de una ciudad, o la libertad opuesta a los dictámenes reales y a la disciplina de la falange, y que, en lugar de eso, se conducían como rebaños de bestias, y sus voces parecían gruñidos de animales, como en un cuento lleno de sonido y de furia, contado por un idiota y que nada significa? Los jonios habían calificado a los persas de «bárbaros» y ahora, después de su gran victoria, los atenienses comenzaban a hacer lo mismo. Era una palabra que evocaba a la perfección

54 Ibid., 8.105. Según María Rosa Lida, sería: «La mayor venganza por un agravio inferido.» 55 Pausanias, 1.29.4.

* Sólo fue identificada la tumba de los persas cuando un agrimensor alemán, en el siglo XIX, encontró un montón de huesos en la llanura.

Maratón había enseñado a toda Grecia, y no sólo a los atenienses, una portentosa lección: la humillación a manos de una superpotencia no era inevitable. Los atenienses, como nunca se cansarían de recordarle a todo el mundo, habían demostrado que las hordas del Gran Rey podían ser derrotadas. El coloso tenía pies de barro.

La libertad, después de todo, podía ser defendida.

Mala hierba en el paraíso

Aquella magnanimidad, por supuesto, sólo daba cuenta de la calma posterior a la tormenta de la cólera del Gran Rey. La sentencia de muerte para Atenas, aquella obstinada fortaleza de los daivas y de la Mentira, se mantenía inmutable, como siempre. Aunque no sólo para Atenas. El Gran Rey no había olvidado ni perdonado el pecado cometido por los espartanos al asesinar a sus embajadores, y después de Maratón, había reformulado su estrategia occidental: la nueva resolución era que, al igual que Atenas, Esparta fuese destruida. Por fortuna, los jefes de inteligencia persas, siempre adelantándose a los preparativos militares del Gran Rey, acababan de dar un golpe espectacular: habían reclutado como agente al antiguo rey de aquella inaccesible y misteriosa ciudad. Demarato, a quien Leotíquides había insultado públicamente ante todos los espartanos, y no pudiendo aguantar más su situación, primero se había movilizado con sigilo y al final había acabado por correr hasta la corte de Susa, donde le habían recibido con espléndidas muestras de preferencia, al tiempo que sacaban con avaricia la información.2 El desertor, que para entonces ya sentía nostalgia de su ciudad, había respondido al interrogatorio sin reserva alguna y con un amargo deleite.

Si bien el intento de Demarato de animar a sus nuevos patrones a invadir el Peloponeso no resultaba muy original, los planes de conquista de Darío no podían acelerarse con facilidad. La expedición de Datis había sido poco más que una razzia glorificada y la pacificación completa de una tierra tan remota y montañosa como Grecia planteaba un reto de otro orden y complejidad. Las ruedas de la burocracia persa podían ser lentas, pero ello se debía a que eran muy minuciosas. De modo que, en junio del 486 a. J.C., tres años después de que Darío hubiera dado las órdenes para la movilización de su imperio, los egipcios, oprimidos por las interminables demandas de grano y

1 Del epigrama de Platón «Sobre los exiliados. 2 La fecha exacta de la huida de Demarato de Esparta es incierta. Lo más probable es que haya sido entre septiembre del 490 a. J.C. y septiembre del año siguiente, aunque pudo haber sido más tarde.

Todos en la corte comprendieron que se trataba de un momento señalado. Darío se había embarcado antes en muchas expediciones, pero a los sesenta y seis años, ya no era un hombre joven y abundaban los rumores sobre su fragilidad. Los dolorosos recuerdos de los cortesanos sobre lo ocurrido la última vez que un rey persa se había dirigido a Egipto se atrevieron a anticipar -y también a temer- el final de una era. Después de todo, Cambises sólo había dejado en Persia a un hermano al partir a la campaña del Nilo, Darío, pero éste había tomado una esposa tras otra y, orgullosamente prolífico, había tenido muchos hijos ambiciosos. Guerra en las provincias, un probable conflicto sucesorio: si el pasado servía de algo era para ver que aquélla era la receta para el desastre. El fratricidio, con sus malignos efectos, amenazaba las bases de dominio persa, y ya había provocado la extinción de una línea de reyes. ¿Quién podía asegurar que aquello no ocurriría de nuevo?

Sin embargo, un Darío envejecido, que se había esforzado durante todo su reinado para dar al mundo los frutos de la verdad y del orden, apenas podía pensar en el desastre posterior a su muerte con ánimo ecuánime. Mejor resultaba creer que, lejos de ser una amenaza para el poder de su imperio, una inmensa reserva de hijos capaces de gobernar el imperio serviría para fortalecerlo. El pueblo debía tener confianza en lugar de sentir alarma ante su fecundidad. No por nada los persas siempre habían tenido por uno de sus principios fundamentales que «el mérito de un persa, después del valor militar, consiste en tener muchos hijos».3 Y además, escrupuloso como era en todo, Darío no había descuidado la educación de sus hijos. Los mimos no eran precisamente el estilo de los persas e incluso los griegos, que gustaban de tranquilizarse con la idea de que un pueblo que vestía pantalones como traje nacional no era más que un hilarante grupo de afeminados, se veían obligados a reconocerlo: aunque cubriese sus piernas con tejidos estampados de vivos colores, un príncipe persa debía educarse para ser rudo.

De acuerdo que un príncipe persa también habría podido pasar los primeros años de su vida en la sedosa comodidad de los aposentos maternos, pero sólo para que los eunucos pudieran moldearlo mejor, «formando su belleza infantil, dando forma a sus miembros de niño, enderezando su espalda».4 A partir de los cinco años, se encontraba sujeto a una formación tan exigente como la espartana: un joven príncipe se tenía que levantar antes del amanecer al sonido de una trompeta y su día empezaba con una carrera de ocho kilómetros, para después embarcarse en una agotadora sucesión de lecciones, entrenamiento de la voz, prácticas armadas e inmersiones en rápidos helados. Para que aprendiese las artes del liderazgo, se le pondría al mando de una compañía de otros cincuenta niños. Para inculcarle una majestuosa agilidad con la lanza y el arco, debía ir de caza con su padre. Para enseñarle los principios de justicia, las glorias de la historia persa y la devoción a Ahura Mazda, recibiría instrucción de los magos. Podría haber nacido en el regazo del lujo, pero el lujo existía para impresionar a los ojos de los seres inferiores, no para ablandar el filo de la élite. Incluso de una princesa que poseyera pueblos enteros sin otra función que mantenerla calzada con exquisitas zapatillas se esperaba que no se mantuviese en un ocio superficial, que estudiase con sus institutrices, practicase equitación, y quizá que, como sus hermanos, se mostrase «hábil con el arco y la lanza».5 Mucho se esperaba de los hijos del Rey de Reyes. Aunque los privilegios de la realeza,

3 Heródoto, 1.136. Tomado de María Rosa Lida. Según Holland sería: «La más segura medida de hombría, después del valor en la batalla, era ser padre de una gran cantidad de niños.» 4 Platón, Alcibíades, 121d. Heródoto (1.136) y Estrabón (15.3.18) dicen que los niños persas iniciaban su educación a la edad de cinco años; Platón, inmediatamente después del pasaje citado, dice que a los siete. 5 Ctesias, 54.

Y hacía años que Darío había decidido quién sería merecedor de ese premio,6 porque uno de sus hijos brillaba con una luz especial por encima del resto. Jerjes no era el mayor de los príncipes reales, pero durante mucho tiempo había sido el heredero aparente del Gran Rey. Eran muchas las circunstancias que se conjugaban para valerle el título. La más decisiva tal vez fuese que, a diferencia de sus medios hermanos, por las venas de Jerjes corría la mezcla de sangre correcta. Su madre era la impetuosa Atosa, la mujer más influyente del reino, viuda de Cambises y de Bardiya, hija de Ciro el Grande. Y aquel linaje, si bien era una ventaja, habría resultado insuficiente para ganarle a Jerjes la bendición de su padre si el príncipe no hubiese poseído otras muchas cualidades. Jerjes, que había recibido la educación más exclusiva del mundo, había tenido oportunidad de demostrar sus talentos como jinete, así como en el manejo de armas y en la sabiduría de los magos, «pues ningún hombre que fallara al ser instruido en aquello podría ser rey de los persas»7 Del mismo modo, ya fuese en expediciones de caza o en la vanguardia de alguna campaña militar, Jerjes había dado buenas muestras de su personal valentía. El factor decisivo, sin embargo, era que Jerjes, alto y guapo, lucía como un rey. Y aquélla era una consideración crucial. El pueblo persa estaba tan obsesionado por la apariencia física que cada noble contaba con un maquillador personal en su séquito, el artículo de moda indispensable eran los zapatos de plataforma y las barbas y los mostachos falsos eran tan apreciados que se encontraban sometidos al régimen tributario. Ni siquiera el padre de Jerjes se podría comparar con el príncipe por su belleza. Darío, que por lo demás era considerado un hombre bastante atractivo, tenía brazos como los de un gibón, «que le llegaban hasta sus rodillas».8 Jerjes, en cambio, no sufría de ninguna peculiaridad física. «Y entre tantos miles de hombres, en belleza y estatura nadie era más digno de poseer esa fuerza que el mismo Jerjes.»9

A finales del otoño del año 486 a. J.C., antes de que pudiera partir para Egipto, el debilitado Rey de Reyes finalmente «abandonó el trono»10 -como en un eufemismo lo expresarían los persas-, y fue así cómo Jerjes pudo acceder al reinado del mundo sin oposición. Tal vez nada daba mejor cuenta de lo que había sido el reino de Darío que su partida. El contraste entre su propio ascenso al trono, violento e ilícito, y la majestuosa quietud del hecho sucesorio daba claro testimonio del orden que Darío había traído a sus extensos dominios. Entre escenas de gran duelo, el cuerpo del rey fallecido, todo cubierto de cera, sería trasladado desde Persépolis en un carro de magníficos ornamentos, tirado por caballos a los que se habían cortado las crines. Y bajo la conducción de Jerjes, la población entera de la ciudad se desparramaba tras el ataúd entre lamentos, mientras se cortaba mechones de cabello y se tropezaba en la ostentación de su pena a lo largo del camino que llevaba hasta unos dentados riscos de caliza, en lo alto de cuya superficie rocosa se había excavado la tumba real. Allí fue sepultado el Gran Rey, al tiempo que en toda Persépolis y en toda Persia, en

6 Aunque Heródoto (7.2-5) dice que no se proclamó heredero a Jerjes hasta que Darío empezó sus preparativos para ir a Egipto, un friso que data de un período muy anterior a su reinado (al menos anterior al 490 a. J.C.) muestra a Jerjes como príncipe heredero, en pie, detrás de él. 7 Cicerón, 1.41.90. 8 Estrabón, 15.3.21. 9 Heródoto, 7.187. Tomado de María Rosa Lida. Según Holland sería: «Tanto en su estatura como en la nobleza de su porte, no había hombre que pareciera más adecuado para el manejo de tan grande poder.» 10 Jerjes, inscripción en Persépolis (XPf).

Los altares no arderían de nuevo, y el nuevo reinado no empezaría oficialmente hasta que Jerjes se trasladara al norte, a Pasargada, para iniciarse en algunos secretos que sólo podían conocer el más sabio de los magos y el propio rey. Como parte de la iniciación, Jerjes fue obligado primero «a desvestirse de sus propias ropas y a vestir un traje que Darío había usado antes de hacerse rey»,11 y luego tuvo que ingerir varios fétidos brebajes que los magos habían preparado para él, filtros mágicos de leche cortada y hierbas sagradas. En su mano derecha se colocó un cetro y en su cabeza, el kidaris, la tiara enhiesta de la realeza. A continuación, Jerjes fue conducido hasta la cegadora luz del día persa. Los sátrapas, los altos oficiales, las multitudes expectantes y agitadas y todos los que se habían reunido en Pasargada para presenciar ese momento se postraron en el suelo como era su deber y su privilegio siempre que se viesen honrados por la presencia del rey. Heredero de Ciro y elegido de Ahura Mazda, Jerjes era la imagen resplandeciente de ambos ante al pueblo persa.

Pero no permanecería mucho tiempo en la ciudad para disfrutar de la celebración. Le esperaban negocios urgentes ahora que había tomado las riendas del gobierno de Darío. Pronto abandonaría la festiva capital para dirigirse a Egipto, donde en el ataque a los rebeldes, demostró con creces que estaba hecho de la misma fibra que su padre y que no decepcionaría las expectativas que éste había puesto en él: Jerjes no sólo aplastó de modo sumario la revuelta, sino que dando muestras del mismo ojo para el nepotismo constructivo que su progenitor había practicado de modo tan ventajoso, instaló allí como sátrapa a uno de sus hermanos. El Gran Rey, más fervoroso que Darío, no consideró aquella victoria como un triunfo sobre unos meros adversarios mortales, sino sobre los poderes mucho más letales del mal cósmico. Era menester atacar y someter a los países donde se adoraba a los daiva, arrasar sus santuarios y sus territorios entregados a la Mentira, consagrarlos de nuevo a la causa de la Verdad. Tal habría de ser el manifiesto orientador del pueblo persa a lo largo del reinado de Jerjes. Y si quedaba alguna duda, las inscripciones colocadas en Persépolis así lo proclamaban con severidad al mundo, al tiempo que recordaban a los cortesanos de Jerjes que no había otro camino verdadero excepto aquél señalado por su rey: «El hombre que respeta la Ley dictada por Ahura Mazda, que adora a Ahura Mazda y a Arta con la reverencia debida, encontrará en vida la felicidad y se hará uno con los bienaventurados después de la muerte.»12 Rey de Reyes como era, «Rey de Persia, Rey de las Tierras», Jerjes nunca olvidó que todo ese poder sin paralelo le había sido confiado para un propósito sagrado y trascendental. Las obligaciones colocadas sobre sus anchos hombros no eran de las que se pudiera sacudir casualmente. Jerjes no podía decepcionar a aquellos que lo habían elegido para llevar esa pesada carga. «Darío tenía otros hijos -Jerjes reconocía explícitamente-, pero Darío, mi padre, me hizo el más importante después de él.» Y lo había hecho como expresión de un propósito superior: «Pues todo esto se hizo según los deseos de Ahura Mazda.»13

Una vez pacificado Egipto con éxito, no había excusas para descuidar otros negocios importantes que habían quedado sin resolver a la muerte de Darío. Apenas regresó a Persia, diferentes grupos reclamaron la atención del Gran Rey, urgiéndole a preparar una nueva expedición, a penetrar más a fondo en Europa, a castigar a Atenas, a conquistar Grecia. El más insistente de todos era Mardonio, que se había recuperado hacía mucho de la herida sufrida en Tracia y deseaba regresar al Egeo, que consideraba su área de conocimiento particular. Pero Mardonio no era el único que buscaba la gloria. Si el Gran Rey podía haber instalado ya a un her mano en el palacio del faraón, lo cierto era que muchos otros parientes estaban ansiosos por impresionarlo, por probar su entereza, por disfrutar del glamour del alto mando. Después de todo, conquistar el territorio lejano de los anairya era la verdadera razón de ser persa.

11 Plutarco, Artajerjes, 3. 12 Jerjes, inscripción en Persépolis (XPh). 13 Ibid. (XPf).

Resulta dudoso que el alto mando persa tuviese el mismo grado de confianza en Onomácrito, pero poco importa. A escasos meses del retorno de Jerjes de Egipto, el impulso de la ofensiva ya era imparable, y los pocos que todavía se oponían a la invasión se encontraron sin poder alguno para evitarla. Si se atrevían a hablar, se les acusaría de cobardes. Sus advertencias, sin embargo, pese a los impacientes resoplidos del partido de la guerra, no podían apartarse con tanta facilidad. Los atenienses, tal como se había demostrado en Maratón, no estaban desesperados. Aprovisionar a cualquier fuerza expedicionaria sería difícil incluso para los expertos burócratas persas y el terreno montañoso de Grecia era notoriamente inhóspito. Aquellas preocupaciones no se podían desdeñar como si sólo se tratase de un derrotismo alarmista. Aun así, los peligros de tal aventura, que bien podrían haber causado algún acceso de duda a Jerjes, finalmente sólo sirvieron para vigorizar su real determinación. Acobardarse ante el peligro, admitir que el poder persa pudiese tener límites, abandonar para siempre Atenas y todo el continente que se extendía más allá del Ática a la Mentira, todo eso hubiese representado una vil traición a Darío y, aún más imperdonable, al gran dios Mazda. La invasión podría estar cargada de peligros, pero sólo así resultaba digna de las atenciones del Gran Rey.

¿Cuál sería la mejor manera de enfrentarse a ello? Más allá de los imponentes portales tallados con toros de cabezas humanas y alas de águila, más allá de los patios de vivos colores atendidos por oficiosos eunucos, más allá de los mil guardaespaldas apostados en una guardia perpetua frente a la puerta de su real señor, con sus largas túnicas bordadas con gemas y los mangos de sus lanzas adornados con delicadas manzanas de oro, en el interior del sanctasanctórum de Persépolis se reunieron los más fiables consejeros de Jerjes para ofrecer su opinión ante el trono. Aunque estaban encerrados en el centro neurálgico del poder persa, lo que allí se dijera podría adivinarse en su momento gracias a los rumores y al cursode los acontecimientos.15 Una vez que ya se había resuelto ir la guerra, sólo quedaba un punto por discutir: ¿Qué tipo de fuerza expedicionaria debería organizarse para la invasión y conquista de Grecia?

Parece ser que Mardonio había urgido a los presentes a reclutar únicamente tropas de élite, a saber, los propios persas, los medos, los sacios y los iranios orientales. Tal fuerza de ataque, argumentó, sería capaz de moverse como el rayo, adelantarse a cualquier enemigo, caer sobre la

14 Heródoto, 7.6. 15 Heródoto, como de costumbre nuestra fuente principal, ofrece un testimonio detallado del debate, con los discursos de Jerjes, Mardonio y el tío de Jerjes, Artabano, un destacado pacifista, todos provenientes directamente de fuentes persas (7.12). Aunque los discursos no sean transcripciones textuales, como sugiere Heródoto, la división de opiniones que reflejan parece auténtica. La caracterización de Mardonio, teniendo en cuenta lo que sucedería más tarde, resulta muy sugestiva.

Así se acordó y, mientras se proclamaban las órdenes reales, tal vez desde la sala de audiencias de Jerjes fuese posible escuchar los cinceles de los escultores que adornaban el muro de una escalinata en un patio.17 Al igual que los propios escalones, tan bajos como para permitir graciosamente que un noble, ataviado con su voluminosa túnica, pudiera ascender por ellos sin perjurio a su dignidad, la obra tenía que ser delicada en extremo. Los artesanos tenían orden de representar en todo su detalle a los pueblos subyugados en el acto de ofrecer sus tesoros al rey. Hasta el momento, poco más sabía Jerjes de sus muchos súbditos, tan alejados de Persia y tan salvajes como eran en su mayoría. Pero ahora, mientras sus mensajeros se preparaban para galopar hasta cada satrapía para convocarlos a la batalla, Jerjes podría ver, reunida ante el trono, toda la fabulosa diversidad de sus tributarios, armados para la guerra. Indios con dhotis de algodón y elevados arcos de caña, etíopes vestidos con pieles de leopardo, armados con flechas de puntas de piedra, mosquios de yelmos de madera, tracios con pieles de zorro sobre sus cabezas, cisios con turbantes, asirios con corazas de lino y garrotes remachados. Como si se hubiesen convertido en exótica carne y sangre a partir de la piedra de Persépolis, todos se formarían ante su amo y marcharían con él hacia el oeste.

Sin duda, engordar la fuerza expedicionaria con aquella vasta babel de reclutas pobremente armados generaría algunos problemas para el atribulado departamento de suministros del Gran Rey. Movilizar un ejército de la magnitud de los designios de Jerjes a través del Egeo estaba fuera de toda posibilidad: la única vía que podían seguir hasta Atenas era por tierra. Esto exigiría maravillas en su preparación: de alguna manera habría que unir el Helesponto; deberían allanarse caminos por las agrestes tierras de Tracia y Macedonia, y sería menester plantar, recoger y almacenar cosechas. Demandas de peso para los equipos logísticos encargados de satisfacerlas, claro, aunque para el Gran Rey se tratase de manifestaciones tan gloriosas de su poder como cualquier batalla victoriosa. Domesticar territorios indómitos, conjurar escenas de orden y madura plenitud en la tierra viva: ¿Se podía concebir una imagen más perfecta de su misión global? Los persas, rodeados de montañas y tierras desoladas por todos los flancos, siempre habían concebido el talento para sembrar el desierto como señal indiscutible del verdadero estadista. El sátrapa que para satisfacción del Gran Rey demostrase «que había fomentado el cultivo de su provincia, que la había plantado con árboles, que había sembrado las simientes de los cultivos»18 era invariablemente considerado un triunfador. Al ofrecer al Gran Rey su extraordinaria verdura, el más humilde jardinero podía ascender con rapidez. Se cuenta que uno de los herederos de Jerjes, ante la presentación de una monstruosa granada, había dicho: «Me parece que no debe ser un problema para alguien capaz de hacer crecer fruta de este tamaño lograr que una pequeña ciudad prospere.»19

Incluso el Gran Rey presumía de su buena mano para las plantas. Y con razón, pues cuando no estaba practicando el tiro al blanco o vadeando heladas corrientes, el joven Jerjes había pasado

16 Tal es lo sugerido, en todo caso, por los comentarios que Heródoto atribuye a Mardonio después de la batalla de Salamina (7.100). 17 Para ser precisos, la parte final de la sección sur de la llamada Escalera de la Apadana, cuyas esculturas se han datado como pertenecientes al comienzo del reinado de Jerjes. 18 Jenofonte, Economía, 4.8. 19 Eliano, 1.33.

Paradaida era como los persas llamaban a aquellos parques suyos de exquisita belleza, una palabra que el griego transcribiría como paradeisos, es decir «paraíso».22 Al entrar en uno de ellos y caminar junto a la frescura de un arroyo cristalino, al ver las maravillas naturales trasplantadas de todos los rincones del imperio -animales exóticos, árboles exóticos, flores exóticas-, el Gran Rey se podría imaginar en el cielo. Un paraíso, sin embargo, le ofrecía más que un mero santuario, un refugio de todas las miserias y banalidades de la vida mortal. Todo aquello de lo que pudiera deleitarse, «la belleza de los árboles, la perfecta precisión con la que habían sido plantados, la rectitud de las líneas que formaban, la regularidad de sus ángulos, la multitud de perfumes exquisitos que se mezclaban y llenaban el aire»,23 había sido ordenado según su voluntad. De la misma manera, dado que era el Rey de Reyes, con el mundo entero en sus manos, él podía transformar la naturaleza en todas partes.

Del mismo modo que con un movimiento de su mano podía ilustrar a sus jardineros sobre cómo debía plantarse una línea de cipreses, al colocar su dedo en un mapa el Gran Rey podía rehacer el mar y la tierra. Allí donde fluían las aguas del Helesponto habría que unir Asia y Europa con maderas y tierra vigorosamente apisonada que se extendieran en un inmenso pontón. Al mismo tiempo, un gran canal abierto en el istmo situado bajo el monte Atos, más hacia el oeste en la costa egea, debería evitarle a la flota persa el tener que rodear esa traicionera península en la que se alzaba aquel monte. Había sido allí, en Maratón, donde dos años atrás Mardonio había perdido su flota y donde, según se decía, el desastre había resultado incluso peor debido a extraños prodigios de la naturaleza. Al parecer, mientras los monstruos marinos se agitaban en las aguas turbulentas y se daban un banquete con los marineros ahogados, blancas palomas, nacidas de la espuma, se elevaron revoloteando sobre la masacre, y «era la primera vez que estas aves aparecían en Grecia, pues nunca antes se las había visto allí».24 No se permitirían, pues, más irrupciones de lo extraño. Del mismo modo que una pantera enjaulada en un paraíso no representa ningún peligro para quienes la observan a través de los barrotes dorados en su jaula, así los monstruos marinos del monte Atos salivarían en vano, sin importar cuántos barcos pasasen a su lado en su ruta hacia Atenas.

Toda Grecia se estremecería. Construir un canal tan ancho como para que dos barcos de guerra pudieran pasar al mismo tiempo, tan profundo como para que sus cascos no rascasen el fondo, en fin, un canal de casi dos kilómetros y medio, era un encargo fuera del alcance de cualquier mortal,

20 Estrabón, 25.3.18. 21 Heródoto, 7.5. 22 «Paradaira» es una reconstrucción, basada en la evidencia del préstamo léxico griego. Se ha encontrado un sinónimo exacto, la palabra elamita partetash, en las tablillas de Persépolis. Ver Briant (2002), pp. 442-443. 23 Jenofonte, Administración del hogar, 4.21. 24 Ateneo, 9.51. La afirmación fue hecha originalmente por Carón de Lámpsaco, un contemporáneo de Heródoto.

Con certeza, las rivalidades entre la élite continuaban siendo tan carnívoras y despiadadas como lo habían sido antes del establecimiento de la democracia. Incluso la sobresaliente figura de Milcíades se vio muy pronto abocada a la tragedia. En el 489 a. J.C., al cabo de apenas un año de haber salvado a su ciudad de ser aniquilada, Milcíades sufrió una herida en un muslo mientras dirigía una expedición contra una ciudad de colaboracionistas del Egeo y se vio obligado a regresar a Atenas, donde su reputación fue de repente cuestionada. Los Alcmeónidas, como perros de caza, olfatearon el olor de la sangre, y dando rienda suelta a los talentos de un joven y ambicioso político llamado Jantipo, a quien habían casado ya con la sobrina de Clístenes, llevaron a juicio a Milcíades, acusándolo, con típica desvergüenza, de «engañar al pueblo ateniense». Acorralado por la asamblea, Milcíades acabó siendo condenado, y seguro que lo habrían sacado de su camilla sin contemplaciones, lo habrían arrastrado a través de La Puerta del Ahorcado y lo habrían arrojado en una fosa si los jueces, reacios a dar al vencedor de Maratón el mismo trato que habían recibido los embajadores del Gran Rey, no hubiesen votado por una ingente multa en lugar de aquello. Pocas semanas después de la sentencia, la gangrena con la que se había empezado a pudrir la pierna del gran héroe lo mataría. Después de reunir con dificultad la cantidad necesaria para pagar la multa, su joven hijo, Cimón, heredó el liderazgo del clan de los Filaidas y, con ello, una fortuna muy reducida y -no hacía falta decirlo- la continua enemistad de los Alcmeónidas.

Sin embargo, aunque era cierto que los atenienses, siempre temerosos de cualquier situación «en la que un hombre es capaz de ejercer un poder desproporcionado sobre sus compañeros»,27 se complacieron al ver al gran Milcíades humillado, eso no significaba que sintieran mucho entusiasmo hacia sus rivales. ¿Quiénes habían sido los chivos expiatorios en el juicio iniciado por Jantipo: los votantes de la asamblea o los Alcmeónidas? La respuesta no tardaría en conocerse. Al cabo de dos años de la muerte de Milcíades, los ciudadanos se reunieron en el ágora, donde se había construido un gran puesto de votación especialmente para ese día, rodeado por oficiales que vigilaban cuidadosamente a todo el que pasaba por allí para asegurarse de que nadie votara dos veces. Junto a las diez puertas de entrada, una por cada tribu, había unos cúmulos de piezas de cerámica rota, y mientras se inclinaba a recoger un fragmento, cada ateniense sabía que estaba

25 Un filósofo anónimo del siglo V, quizá Demócrito. Citado por Cartledge (1997), p. 12. 26 Plutarco, Temístocles, 2. 27 Aristóteles, Política, 1302b15.

o sus derechos cívicos que los exiliados sufrían en el pasado, pero durante diez años no se le permitiría regresar a casa. Sufriría, como decían los atenienses, el ostracismo.

Aquella arma mortal para las ambiciones de cualquier familia demasiado poderosa no había formado parte del arsenal democrático desde que Clístenes, veinte años atrás, la había decretado.28 El hecho de que los atenienses se hubieran decidido a usarla después de la caída de Milcíades sugiere lo resueltos que estaban a no convertirse en instrumentos de clanes enfrentados. Un pueblo que había rechazado al Gran Rey ciertamente no podía sentirse obligado a vivir en la sombra de aristócratas belicosos. El primero al que se arrojó por la borda fue Hiparco, un notorio apoyo de los Pisistrátidas que durante la década previa había sido sospechoso de colaborar desde el arcontado con Hipias y Artafernes. Al año siguiente, en el 486 a. J.C., el turno le tocó a un alcmeónida, sin que ello resultase una sorpresa. Dos años más tarde se despachó al propio Jantipo, que así cosechaba la merecida recompensa de su ascenso a la fama. Filaidas, Pisistrátidas, Alcmeónidas, todos los clanes resultaron efectivamente decapitados en los años que siguieron a Maratón. Si el establecimiento de la democracia había sido una revolución de terciopelo, el ostracismo era una guillotina que no derramaba sangre.

Naturalmente, y al igual que en todas las revoluciones, al eliminar la élite de los influyentes quedaba el campo libre para que los rivales más acomodaticios y oportunistas ocuparan su lugar. Los Alcmeónidas no habían sido los únicos ciudadanos en sentirse opacados por el fulgor del vencedor de Maratón, ni habían sido los únicos poderosos que ansiaban un puesto al sol del favor de la asamblea. Un hombre en particular, para el que la victoria de Milcíades había sido una agonía tal que sufriría noches de insomnio e inapetencia, ya se estaba moviendo con astucia para quedarse con los mejores despojos. Temístocles, que tampoco carecía de enemigos, era consciente de que sus ambiciones políticas podían llevarle a la ruina. Pero aunque había sido un candidato popular para el exilio desde el primer ostracismo, y montones de ostraka lo nominaban cada año, Temístocles poseía una ventaja crucial. Los insultos que con rabia se podían arrojar contra los nombres de los otros candidatos al exilio -«traidor», tal vez, o «amante de Datis» o garabateada con torpeza en un fragmento de cerámica, la figura de un arquero con un gorro medo- difícilmente podían aplicarse a Temístocles. A diferencia de la mayoría de los condenados por el ostracismo, Temístocles siempre se había mantenido en sus trece contra el Rey de Reyes. La prueba más destacable era el gran complejo marítimo de El Pireo, que se había empezado a construir durante su arcontado y que, al cabo de casi una década, era el puerto mejor fortificado de toda la Hélade. De hecho, como empezaría a afirmar abiertamente Temístocles, todo lo que se necesitaba para completar la transformación de Atenas en una potencia naval de primer rango era una flota de guerra.

Tal vez fuera una perspectiva tentadora para las clases populares pero no así para los terratenientes y granjeros que habían triunfado hacía poco en Maratón. Temístocles hacía presión para que se construyesen unos doscientos barcos. La cantidad de hombres necesaria para poner a navegar tan inmensa flota dejaría pocos ciudadanos para la batalla terrestre con escudos y lanzas, a la manera tradicional. ¿Acaso esperaba Temístocles que la clase hoplita votara por su propia aniquilación? Y lo que era aún más importante, ¿quién tendría que financiar el extravagante

28 Aristóteles (La constitución de los atenienses, 22.1 y 4) afirma específicamente que fue Clístenes el responsable de la ley del ostracismo. Los historiadores han dudado en ocasiones si podría no haber sido usada durante veinte años, pero el escepticismo a propósito del tema desdeña las peculiares circunstancias del juicio de Milcíades y sus secuelas.

Y a este dechado de virtudes correspondía un poderoso y trascendental descubrimiento: que la imagen, en una democracia, puede llevar a un estadista tan lejos como la sustancia. Más allá de los epítetos, Arístides en realidad no era menos hábil en el juego político que Temístocles. Lejos de «evitar las componendas entre facciones y seguir su propio camino»,30 como le gustaba hacer creer, Arístides era un intrigante de habilidad consumada. Si Temístocles tuvo que depender de oscuros recién llegados para su educación política, Arístides, apuntando a lo más alto, se hizo íntimo de Clístenes. Su pose de tosca pobreza no era más que propaganda; quizá no fuese tan adepto a aceptar los sobornos como Temístocles, pero, naturalmente, como dueño que era de una gran propiedad en Falero, y pariente cercano de algunos de los hombres más ricos de Atenas, tampoco le hacían mucha falta.

¿Cómo se explica, entonces, el peculiar control que sobre el electorado poseía Arístides? Al señalar que era originario de Alopeke, una villa al sur de Atenas, sus opositores jugaban con el parecido del nombre con alopex, el vocablo griego para «zorro». Sin embargo, acusar de mentiroso a Arístides tal vez fuese ir demasiado lejos. La hipocresía, podría alegarse, era la sangre vital de la democracia. El igualitarismo radical que dominaba cada vez con mayor fuerza la ciudad había hecho poco para atenuar la tradición del esnobismo. Arístides, rico pero ahorrativo, ambicioso pero con vocación de servicio, de buena cuna pero resuelto a confiar en la voluntad del pueblo, ofrecía a los atenienses una confirmación sobremanera reconfortante: que los ideales del pasado podían reconciliarse con el nuevo régimen. Así parecía prometer que las antiguas certezas, nacidas del suelo del Ática y enraizadas tan profundamente como el olivo sagrado que se elevaba en la Acrópolis, podrían todavía servir de guía al pueblo ateniense ante los peligros y la inseguridad que acechaban. Poco sorprende que ante las confiables virtudes del hoplita que poseía el Justo, la brillante exhortación de Temístocles a armar una flota de guerra les haya parecido a muchos tan antipatriótica como una marejada.

Pero tal vez aquello fuese confundir el destino de la ciudad. En la Acrópolis, junto al olivo primigenio de Atenea, se podía encontrar una cisterna llena de agua salada. El ciudadano que allí se arrodillase podría escuchar cómo surgía de las profundidades «un canto como el de las olas cuando sopla el viento del sur», y si observaba las rocas, podría ver «una marca en forma de tridente» 31 que, en un pasado distante, había dejado allí Poseidón, el dios del mar. En aquel tiempo, se decía, él y Atenea habían competido por el favor de la ciudad, y Poseidón, aunque superado por la diosa, había dejado aquella fuente en la roca del santuario más sagrado de Atenas como muestra de su

29 Título que no sería más o menos formalizado hasta el 478 a. J.C., pasado un año del final de las guerras médicas, pero que sin duda se podía escuchar por las calles desde mucho antes (véase Plutarco, Arístides, 7) 30 Plutarco, Arístides, 2. 31 Pausanias, 1.26.5.

Y si iba a ocurrir un milagro, el lugar adecuado se encontraba a una distancia que con facilidad se podía recorrer a pie desde el templo de Poseidón, y eso también lo sabía Temístocles. Los acantilados en el extremo del promontorio no quedaban lejos. Al norte de Sunio se encontraba la árida y desolada planicie de Laurio, una extensión costera que, sin el alivio de las brisas que mantenían el cabo fresco, resultaba tan corrosiva como abrasadora, contaminada como estaba de emanaciones tóxicas, a pesar de lo cual allí vivían miles de personas, hombres, mujeres y niños con sus cabañas amontonadas en desorden alrededor de complejos fabriles. No eran ciudadanos, sino infortunados esclavos, condenados a trabajar entre el polvo y la contaminación para que la democracia pudiera ser rica. Las laderas que se alzaban más allá del mar, marcadas por las picas, al igual que el incesante ruido de las perforaciones, eran prueba de que Laurio era un área tan rica en plata que si bien se explotaba desde antes de la guerra de Troya, todavía poseía ricas vetas inexploradas. Durante las dos décadas anteriores, las canteras se habían beneficiado de una mejora sustancial: se habían cavado tanques de piedra en la propia roca para así lavar el mineral bruto que se extraía, lo cual permitía que el material sobrante, del que invariablemente había una gran cantidad, pudiera eliminarse antes de pasar a la fundición. Aquella sencilla innovación había permitido refinar la plata hasta un grado de pureza sin precedentes y, además, revelaba una perspectiva tentadora y emocionante: si se encontraba una nueva veta, podría explotarse con mayor eficiencia que cualquier otra en la historia de Laurio. Sólo hacía falta un golpe de suerte, que tuvo lugar en el 483 a. J.C.

«Una fuente que les mana plata, un tesoro que encierra su tierra.»34 Así se aparecía la veta a los maravillados atenienses. ¿Qué hacer con aquella inesperada fortuna? Apenas recibió noticias de ello, Temístocles se dirigió a la asamblea y solicitó una flota, propuesta que fue recibida entre gritos de indignación. Arístides, con su inimitable mezcla de conservadurismo y demagogia, se opuso de inmediato. Era costumbre, señalaría con calma, que la bonanza de las minas se repartiera de manera equitativa entre el pueblo ateniense: una llamada al interés personal de los votantes, a un tiempo descarada y enmarcada de la manera más edificante en la tradición. Temístocles plantó cara, pero no optó por la estrategia del terror, y ni siquiera mencionó la amenaza persa. En lugar de eso, insistió en que un enemigo mucho más inmediato que el Gran Rey se encontraba apostado a las puertas de Atenas, y así comenzó a «agitar el disgusto y los celos de los votantes hacia Egina».35 La asamblea, dividida por las tentaciones rivales del egoísmo y el militarismo, acordó un compromiso. Los beneficios de Laurio se invertirían en la construcción de navíos de guerra, pero sólo cien de

32 La referencia más antigua al concurso entre Atenea y Poseidón aparece en Heródoto (8.55) y ha llevado a algunos académicos (notorio es el ejemplo de Shapiro) a sugerir que se trata de una invención del siglo V. La certeza sobre el tema es imposible, pero las confusiones e inconsistencias de las diferentes versiones del mito sugiere un origen mucho más antiguo. 33 Homero, Odisea, 3.278. 34 Esquilo, Los persas, 238. Tomado de Bernardo Perea Morales, Madrid, Gredos, 2000. 35 Plutarco, Temístocles, 4.

Puede que en aquel entonces no se haya concebido así, pero el ostracismo del 482 a. J.C. fue, en efecto, el primer referéndum en la historia. Y tal vez el más trascendente, porque de su resultado pendía no sólo el futuro de Atenas, sino el de una Grecia independiente. Y mucho más. A medida que se aproximaba la fecha pautada para el ostracismo, los propios atenienses parecían irlo comprendiendo vagamente. Los rumores de una ingente construcción en la península de Atos se habían ido revelando como una amenaza verdadera y los cotilleos en tono amedrentado sobre los preparativos de guerra del Gran Rey habían empezado a circular por las calles dominadas por la ansiedad. Los enemigos de Temístocles, que desaprobaban la creación de una flota para la ciudad pero seguían ensalzando a Arístides como el Justo, se hacían cada vez más irritantes a ojos del pueblo, como pronto descubriría el propio Arístides. El día del ostracismo, ante el puesto de votación, uncampesino analfabeto, que no reconocía al gran hombre, se le acercó a ofrecerle un pedazo de cerámica para que allí escribiese «Arístides». Sin mostrar su sorpresa, Arístides le preguntó al campesino la razón. «Porque -sería la respuesta- estoy harto de oír cómo le mientan El Justo todo el tiempo.» Cuando Arístides escuchó aquello, no dijo nada. Se limitó a sujetar el fragmento de cerámica, escribir en él su nombre y entregárselo de nuevo al hombre.36 Una historia edificante, y que sólo podía haber contado el propio Justo, naturalmente, y con la obvia intención de limitar los daños. Incluso mientras observaba las ostraka amontonarse en su contra, Arístides procuraba salvar alguna cosa de la ruina. Quizás pudiera ver lo que estaba escrito en algunos de los fragmentos: «Hermano de Datis.» Una vez que el resultado fue confirmado y se anunció que debía marchar al exilio, Arístides supo que, sin importar lo que tuviera que dejar atrás, debía mantener su reputación de hombre honrado. Ya llegaría el momento en que la necesitara de nuevo. Tal vez lo hubiesen condenado a sufrir el ostracismo, pero antes de marcharse ya estaba preparando el terreno para su regreso.

Por el momento, sin embargo, el voto había servido a sus fines. La atmósfera se había despejado y Temístocles había triunfado: Atenas tendría sus doscientos barcos. Más de doscientos, de hecho, ya que los atenienses, al cabo de tantas vacilaciones, de repente parecían poseídos por un espíritu muy distinto, nerviosamente enérgico; como si al haberse decidido al fin por la acción, temieran hacer demasiado poco, demasiado tarde. De modo que los agentes armados con la plata del Laurio se dispersaron con velocidad por todo el Egeo para comprar madera donde fuera que pudieran obtenerla. Día y noche retumbaba en los astilleros de El Pireo el ruido de las sierras y los martillos. Desde la votación del verano anterior ya se estaban fabricando barcos de guerra, pero ahora lo hacían al ritmo asombroso de dos a la semana. Nada que no fuera lo mejor serviría, y el modelo más moderno y letal era el trirreme, una esbelta máquina asesina armada con un espolón, equipada con tres hileras separadas de remos y que requería un trabajo de la mayor calidad. Temístocles, voluntarioso como siempre, había insistido personalmente en experimentar con un nuevo diseño, dirigido a mejorar «la velocidad y capacidad de maniobra»,37 pues si bien la alta productividad era esencial, también lo era la calidad. «Motivo de terror para el enemigo y de alegría para los amigos», tal había de ser la norma de cada trirreme elegido por la democracia.38

Aunque los retos que implicaba construir una flota de guerra eran de una magnitud que movía a la reflexión, comparados con la dificultad de equiparla y aprender a maniobrarla resultaban

36 Plutarco, Arístides, 7. 37 Plutarco, Cimón, 12. 38 Jenofonte, Administración del hogar, 8.8.

Fueron los espartanos quienes las recibieron: un par de tablillas en blanco. Esta críptica entrega causó gran perplejidad, hasta que la siempre tan despierta Gorgo, esposa del rey Leónidas, sugirió raspar la cera de las tabletas y se encontró un mensaje escrito en la madera. El mensaje provenía de Demarato y era una advertencia sobre los planes del Rey de Reyes. Los espartanos admitían no saber si aquella información revelaba «una benigna preocupación por su pueblo o una maliciosa alegría»,41 pero aun así, qué extraño y alarmante resultaba que hubiese alguna duda sobre las motivaciones del desertor. Un mensaje que, de modo tan misterioso, hubiese logrado pasar todas las alcabalas de los caminos reales y que estaba pensado para helar la sangre de sus destinatarios, que pretendía reforzar la imagen de ese rey títere a la espera, tenía todas las huellas del departamento de trucos sucios de los persas. Aunque los espartanos no compartían el entusiasmo de los atenienses por mostrar sus diferencias en público, no carecían de divisiones internas. El mensaje de Demarato sólo podía haberse redactado con la intención de empeorar el conflicto entre los halcones que confiaban en la victoria sin importar quién se atreviera a retarlos, ni siquiera si se trataba del Rey de Reyes, y los pesimistas, esos que temían en silencio que los dioses los hubiesen sentenciado a la ruina y que la hora de su perdición se estuviese acercando.

Tanto Demarato como los jefes de la inteligencia persa sabrían que este último grupo no era minoría en Esparta. Era común en Lacedemonia el temor a los fantasmas de los heraldos de Darío que Cleómenes había asesinado hacía una década y se pensaba que aquellos espectros clamaban a los dioses por una venganza, como era su derecho. Tal era el remordimiento de algunos espartanos que dos Heráclidas prominentes, ansiosos por expiar el sacrilegio cometido por la ciudad, habían optado por el recurso desesperado de viajar a Susa y ofrecerse en sacrificio. Jerjes, demasiado astuto como para aceptar aquella oferta sorprendente, los perdonó con toda generosidad. Y es que ¿por qué habría de aliviar Jerjes a los espartanos del peso de sus culpas? Como habían imaginado los persas, las noticias de Demarato sólo sirvieron para aumentar aquel temor y para que una mayoría maldijera al traidor. Así salió a relucir su viejo escándalo y se le acusó de ser el hijo bastardo de un ilota, el fruto de una revolcada de su madre con un hediondo sirviente de las cuadras, digno de ser un esclavo en Asia. Otros, sin embargo, consideraban que Demarato tal vez fuese el único hombre que se alzaba entre ellos y la ruina total, alguien que se había opuesto a Cleómenes y a sus impíos excesos en toda ocasión, y empezaron a murmurar de manera diferente. También

39 Tucídides, 142. 40 Platón, Leyes, 4.706. 41 Heródoto, 7.239.

Naturalmente, y no hacía falta decirlo, si el Gran Rey invadía el Peloponeso, los espartanos resistirían y bloquearían su camino. Pero si incluso ellos, los guerreros más valientes del mundo, sufrían el tormento de la duda, ¿cómo iban a controlar sus nervios los helenos de otros estados menores? Cuando la primavera dio paso al verano, la elección se tornó inevitable para cada ciudad de Grecia: había que resistir o someterse. Ya no era posible referirse a la posibilidad de una invasión persa como si se tratase de una fantasía alarmista de políticos ambiciosos como Temístocles. Se había hecho evidente, incluso para los escépticos más tercos, que los rumores sobre la movilización de Jerjes desde Susa que corrían por Esparta eran ciertos. En efecto, Jerjes se dirigía hacia el oeste. A comienzos del otoño había llegado a Sardes, según se informaba desde Jonia, y sus vastos dominios seguían vaciándose a su paso: con él, bajo su estandarte, se iban los pobladores. El Gran Rey y todas sus hordas estaban, pues, en camino. Y la primavera del año siguiente daría lugar a la mayor ofensiva bélica jamás organizada: primero pasarían por el Helesponto, después llegarían a Europa y, entonces, como un lobo que se abalanzara sobre el rebaño, en un salto al sur atacarían Grecia. Mientras corría el que sería su último invierno de libertad, quienes allí vivían podían empezar a temblar ante la espantosa certeza de quién sería el blanco del Gran Rey.

El alto mando persa, siempre tan adepto a la guerra psicológica, no descuidó ninguna oportunidad de dar otra vuelta de tuerca. Tal como habían hecho hacía una década, antes de la campaña de

Maratón, los enviados persas comenzaron a recorrer toda Grecia con demandas de tierra y agua. Se visitaron todas las ciudades, con dos excepciones: Atenas y Esparta. El mensaje de intimidación para el resto de Grecia no podía ser más claro. En una carrera frenética para que no las marcasen igualmente para la destrucción, muchas ciudades cumplieron con las demandas de los emisarios imperiales, e incluso aquellas que rehusaron la ofrenda de sumisión contaban con alguna facción a favor de los persas, o se negaban de modo más bien ambiguo. No parecía imposible que, durante aquel lúgubre otoño señalado por el miedo, toda Grecia estuviera a punto de caer en el regazo de Jerjes como una fruta demasiado madura.

Ésa era naturalmente, la peor de las pesadillas para los espartanos y los atenienses, quienes no tenían otra alternativa que luchar. Con la esperanza de vigorizar los recursos y conseguir el apoyo de los suyos, también ellos enviaron embajadores que exhortasen a sus compatriotas griegos a tomar las armas y asistir a una conferencia de guerra en Esparta. Tal vez fuese aquélla una ubicación lógica, pues sería la Liga del Peloponeso la que pudiera prestar apoyo a cualquier ejército aliado, pero los espartanos, nerviosos ante la posibilidad de alejar a las ciudades que no pertenecieran a la Liga, y mostrando un cuidado inusual hacia sus sensibilidades, tuvieron el detalle de llamar al lugar de la conferencia el «Helenión»; «el edificio de las naciones unidas de Grecia».43 Y no se trataba de un gesto vacío. Muchas de las ciudades que habían decidido enviar delegados a Esparta estaban todavía en guerra entre sí, y, de modo sorprendente, cuando se propuso que tales conflictos fuesen solucionados, todos se mostraron de acuerdo. Egina, por ejemplo, que desde el principio estaba decidida a luchar contra el invasor, hizo la paz con Atenas, e incluso se apuntó la posibilidad, bastante real, de unir sus barcos en una sola flota con los de su vieja y amarga enemiga.

Claro que eso no significaba que el nuevo espíritu de armonía no tuviese sus límites. Cuando Temístocles, señalando la contribución desproporcionada que su ciudad haría a la flota aliada, reclamó el comando general de la misma, los eginenses se unieron a los delegados de otras ciudades de antigua tradición marítima, como Corinto y las ciudades de Eubea, para acallar sus aspiraciones.

42 Para esta explicación de las historias contradictorias sobre la paternidad de Demarato que se encuentran en Heródoto, ver Burkert (1965). 43 Pausanias, 3.12.6. Se asume por regla general que el encuentro se realizó en Corinto, donde se efectuaron todas las reuniones siguientes, pero dado que la fuente más antigua de esto es un historiador del siglo I a. J.C., Diodoro Sículo (9.3), quien a su vez usó a Heródoto como su fuente de información, no veo razón para rechazar las pruebas de Pausanias, como hace la mayoría de los académicos; de hecho, tiene sentido por la razón que ofrezco.

Ahora que la estructura de mando, pese a lo vaga que pudiera resultar, quedaba establecida con éxito, los aliados podían comenzar a establecer planes. Ante ellos había dos retos importantes. El primero, evidente para todos los delegados presentes en el Helenión, era la necesidad de aumentar el número de tropas. De las alrededor de setecientas ciudades de la Grecia continental, apenas treinta habían enviado delegados a Esparta. A los ausentes notorios, como los argivos habría que convencerlos de alguna manera de sumarse a la causa común; había que apoyar a las facciones de ciudades neutrales como Tebas que estuviesen a favor de una alianza. Y fue así como se decidió usar la estrategia de la zanahoria atada al palo y la zanahoria. Por una parte, se acordó enviar embajadores a Argos y a todas las ciudades que hasta el momento habían permanecido apartadas de la alianza; por otra, una proclama ad-vertía que a quienes fuesen culpables de medizar se les confiscaría un décimo de sus ingresos como castigo a su traición. Y dado que los aliados, sin duda, necesitarían tanto de la ayuda divina como de la asistencia humana en aquella empresa, piadosamente se acordó que todo lo confiscado sería «para el dios en Delfos».45