El día 13 al mediodía llegué a Jafa, y tuve el desconsuelo de no hallar ningún buque en el puerto, y andaba dudoso si me iría a embarcar a San Juan de Acre, o si haría el viaje a Egipto por tierra. Más me hubiera agradado esto último, pero era imposible, pues cinco partidos armados se disputaban entonces la posesión del país. Ibraim-Bey, en el Alto Egipto, otros dos beyes independientes, el Bajá de la Puerta en el Cairo, una tropa de albaneses sublevados, Elfi-Bey en el Bajo Egipto; y todos estos partidos infestaban los caminos, y los árabes, aprovechándose del desorden, acababan de cerrar todos los pasos.

Pero la providencia me favoreció, pues al otro día de mi llegada a Jafa, y cuando ya me disponía a partir para San Juan de Acre, entró en el puerto una saica, en la que embarqué el día 16 para Alejandría. También sentí mucho el separarme de los religiosos que aquí había. Uno de ellos me dio cartas de recomendación para España, pues luego que hubiese visto a Cartago, me proponía ver la Alhambra. De este modo aquellos religiosos que quedaban expuestos a mil peligros, pensaban aún en servirme al otro lado de los mares y en su propia patria.

Permanecí sobre el puente del buque todo el tiempo que pude descubrir las luces de Jafa, pues que mi embarque se verificó a las ocho de la noche. Confieso que sentía la mayor alegría pensando que acababa de cumplir una peregrinación que tanto tiempo había tenido pensada, y creía terminar pronto esta santa aventura, cuya parte más peligrosa me parecía concluida. Cuando consideraba que había andado casi solo el continente y los mares de Grecia, y que aún me hallaba solo en un barquichuelo en lo interior del Mediterráneo, después de haber visto el Jordán, el Mar Muerto y Jerusalén, me parecía mi vuelta por Egipto, Berbería y España, como la cosa más fácil, pero me engañaba.

Me retiré a la cámara del capitán luego que perdimos de vista las luces de Jafa, saludando por última vez las costas de la Tierra Santa, pero al amanecer del día siguiente aún las descubrimos delante de Gaza. Mi navegación desde Jafa a Alejandría duró sólo cuatro días, de manera que en mi vida he hecho otra ni tan ligera ni tan agradable, pues el cielo estuvo siempre descubierto, el mar sosegado y el viento favorable.

Los días 17 y 18, atravesamos el golfo de Damiata, ciudad que viene casi a ocupar el sitio de la antigua Pelusa. Cuando un país presenta grandes y numerosos recuerdos, la memoria, para desahogarse de la multitud de cosas que la ocupan, se fija en una sola, y así me sucedió al pasar el golfo de Pelusa, pues me recordé desde los primeros hasta los últimos Faraones, y acabé por pensar sólo en la muerte de Pompeyo, traidora y cobardemente asesinado en aquellos mismos parajes de orden de Ptolomeo.

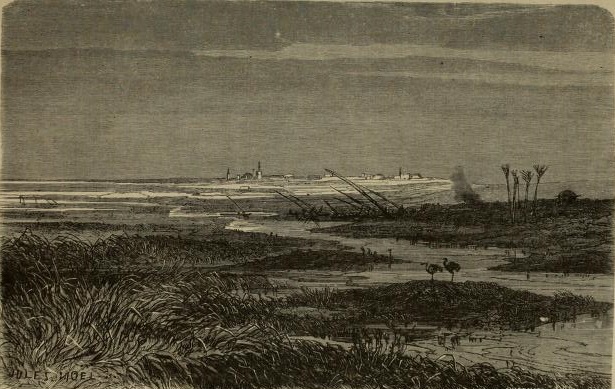

El día 19, después de haber estado otros dos sin ver tierra, descubrimos un promontorio bastante encumbrado, y se llama el cabo Brulos, que forma la punta más septentrional del Delta. Ya advertí, hablando del Gránico, que la ilusión de los nombres es cosa prodigiosa. El cabo Brulos no me ofrecía a la vista más que un montecillo de arena, pero era la punta del cuarto continente, único que me quedaba por ver. Era como un recodo del Egipto, origen de las ciencias, de las religiones y de las leyes, y ya no podía apartar los ojos de él. Al anochecer de aquel mismo día, descubrimos a la parte del suroeste, algunas palmeras que parecían salir del mismo mar, pues no se veía tierra alguna. A la parte del Sur, se percibía confusamente alguna cosa negruzca, con varios árboles entremedias, y éstas eran las ruinas de una aldea, triste indicación de la suerte del Egipto.

El 20 a las cinco de la mañana noté sobre la trémula y verde superficie del agua como una barra de espuma, y al otro lado una corriente mansa y como pálida. El capitán vino a decirme en lengua franca Nilo. Al instante entramos en aquellas famosas aguas de las que quise beber, y me parecieron saladas. Algunas palmeras y un minarete nos indicaron que estábamos frente de Roseta, pero aún no se veía tierra alguna, pereciéndose en esto a las lagunas de las Floridas, siendo por lo tanto el aspecto de esta costa del todo diferente del de Grecia y del de Siria, recordándome el efecto de un horizonte bajo los Trópicos.

En fin, a las diez de la mañana descubrimos un rastro de arena que se extendía al oeste hasta el promontorio de Abukir, por delante del cual se tiene que pasar para llegar a Alejandría. Entonces nos hallamos enfrente de la embocadura del Nilo, en Roseta, e íbamos a atravesar el Bogaz. El agua del río tenia allí un color rojo tirante al morado, y comenzaba hacía tiempo a bajar de su grande avenida. Dirigiéndonos siempre al oeste, llegamos a la extremidad, donde desagua esta inmensa esclusa. La línea de las aguas del río y la del mar no se confundían, y chocándose levantaban espumosas olas que mutuamente se servían como de orillas.

A las cinco de la tarde, la costa que siempre habíamos tenido a la izquierda mudó de aspecto. Las palmeras parecían alineadas sobre la orilla como las arboledas de nuestros paseos. De este modo la naturaleza se complace en recordar las ideas de civilización en el país donde ésta tuvo su origen y donde actualmente reinan la ignorancia y la miseria. Después de haber doblado la punta de Abukir, nos fue poco a poco faltando el viento, y sólo pudimos entrar de noche en el puerto de Alejandría. No quise saltar en tierra y aguardé a que amaneciese sentado sobre el puente de nuestra saica.

De este modo tuve tiempo de abandonarme a mis reflexiones. A mi derecha divisaba algunos buques y el castillo que ocupa el lugar de la torre del Faro; a mi izquierda me parecía que el horizonte terminaba en colinas, ruinas y obeliscos que con la sombra de la noche apenas podía distinguir; enfrente a mí corría una línea negra de murallas y de casas apiñadas: no se veía en tierra más que una sola luz, ni se oía ruido alguno. Sin embargo, allí estaba aquella Alejandría rival de Memphis y de Tebas, que contenía tres millones de habitantes, que fue el santuario de las musas y donde, en las tinieblas mismas de la noche, resonaban los gritos de borrachera y desorden en las bacanales de Antonio y de Cleopatra. Pero en vano aplicaba yo el oído, un fatal talismán reducía al más profundo silencio al pueblo de la nueva Alejandría. Este talismán es el despotismo que ahoga toda alegría y no permite ni siquiera las quejas del dolor. ¿Y qué ruido podría oírse en una ciudad cuya tercera parte por lo menos se halla desierta, la otra son sepulcros y la última, que vive en medio de estos dos extremos como muertos, es una especie de cadáver palpitante que no tiene fuerzas para mover sus cadenas entre ruinas y sepulcros?

El 20 a las ocho de la mañana, la chalupa de la saica me llevó a tierra, y pasé al instante a la casa del cónsul francés, a quién debí la acogida de un verdadero y sincero amigo.

No tienen que esperar mis lectores el que dé aquí una descripción del Egipto. He hablado con alguna extensión de las ruinas de Atenas, porque sólo son bien conocidas de los aficionados a las nobles artes. He dado una exacta y detenida descripción de Jerusalén, porque éste era el objeto principal de mi viaje. Pero ¿Qué podré decir de Egipto? ¿Y quién hay en el día que no le conozca? El viaje de Mr. de Volney es una obra clásica en todo lo que pertenece a la erudición, y en cuanto a ésta, nada dejan que desear Sicard, Norden, Pococke, Shaw, Niebuhr y algunos otros. Los dibujos de Mr. Denon y las estampas publicadas por el instituto de Egipto, nos han presentado a la vista los monumentos de Tebas y de Memphis. En fin, yo mismo he dicho cuanto tenía que decir sobre el Egipto, pues el libro de los Mártires, en que hablo de esta antigua tierra, es el más completo en punto a antigüedades de toda la obra.

En tanto que se me proporcionaba embarcación para pasar a Túnez, quise ver el Nilo y las pirámides, y para ello me embarqué en Roseta con otros dos franceses el día 23, con dirección al Cairo. Salimos a la tardecita de Alejandría, llegamos aquella misma noche al Bogaz de Roseta, y pasamos la barra sin accidente alguno. Al amanecer nos hallamos a la entrada del Nilo, que presentaba su más hermoso aspecto, pues llenaba sus márgenes sin rebosarse, dejando ver espaciosas llanuras sembradas de arroz, y muchas palmeras que parecían columnas y pórticos. Pronto llegamos a Roseta, y vi por primera vez aquel magnífico Delta, al que para ser feliz sólo le falta un buen gobierno.

Aquí se nos reunió un muy atento comerciante francés que quiso acompañarnos al Cairo. Tomamos una barca, y para más seguridad hicimos nos acompañase un soldado albanés. Mr. de Choiseul describe muy bien a estos soldados de Alejandro diciendo:

«Estos feroces albaneses serían aún héroes si los mandase un Scanderbeg, pero realmente no son más que unos forajidos cuyo aspecto exterior manifiesta su ferocidad. Son altos, fornidos y ligeros. Su ropa consiste en unos calzones muy anchos, en un tonelete pequeño, un chaleco guarnecido con muchas planchas, cadenas y filas de gruesos botones de plata. Llevan borceguíes atados con correas que a veces suben hasta las rodillas para sujetar a la pierna unas planchas de metal que les sirven como de botas para montar a caballo. Llevan un especie de capa o manto blanco galoneado y acuchillado de muchos colores, lo que hace el traje pintoresco, y no usan para cubrir la cabeza más que un casquete encarnado que se lo quitan cuando entran en batalla».

Los dos días que estuvimos en Roseta, los empleamos en ver esta ciudad árabe, que es muy bonita con sus jardines y bosques de palmeras.

El 26 al mediodía, entramos en la barca adonde había muchos pasajeros turcos y árabes, y comenzamos a subir por el Nilo. A nuestra izquierda se extendía hasta perderse de vista una hermosa vega toda verde, y a la derecha se veía la orilla del río muy bien cultivada, pero más allá sólo se descubrían los arenales del desierto. Varias palmeras desparramadas por aquellos campos manifestaban que allí había algunos lugares. Las casas de estos son de tierra, y se levantan sobre montecillos artificiales, precaución inútil, pues por lo común no están habitadas. Una parte del Delta se halla enteramente despoblada, pues los albaneses exterminaron millares de aldeanos o fellahs, y los demás se refugiaron al Alto Egipto.

Habiendo tenido el viento contrario, tardamos siete días en subir desde Roseta al Cairo. Hubimos también de detenernos para que entrasen a bordo algunos albaneses, los cuales procediendo como furiosos, a todos amenazaban y apuntaban con sus escopetas, y como son medio musulmanes y medio cristianos, ya invocan a Mahoma ya a la Virgen; sacaban un rosario del bolsillo, pronunciaban sucias palabras en mal francés, bebían vino sin cordura, tiraban escopetazos al aire, insultaban y maltrataban a todo el mundo. ¿Y es posible que estos bandidos albaneses, estos estúpidos musulmanes, estos fellahs tan cruelmente oprimidos, habiten la misma tierra donde vivió un pueblo tan industrioso, tan sabio y tan amigo de la paz cual el egipcio, según nos lo representan Herodoto y Diodoro Sículo?

Pasamos por el canal de Menuf, lo que me impidió ver el hermoso bosque de palmeras que se halla junto al brazo occidental del río que toca con el desierto líbico, infestado entonces por los árabes. Saliendo del canal de Menuf, y siguiendo agua arriba, descubrimos a nuestra izquierda la cumbre del monte Mogattam, y a nuestra derecha los altos arenales de Libia. En el espacio que quedaba entre las dos cordilleras de montes, descubrimos bien pronto las puntas de las pirámides, aunque aún estábamos a diez leguas de ellas. Durante nuestra navegación, que aún fue de ocho horas, permanecí sobre el puente contemplando estos sepulcros que parecían crecer y subir hasta el cielo conforme nos íbamos acercando a ellos. El Nilo, que parecía entonces un mar pequeño, la oposición de los arenales del desierto, y de las vegas tan verdes y deliciosas, las palmeras, los sicómoros, las cúpulas, las mezquitas y los minaretes del Cairo, las lejanas pirámides de Sacarah, de donde el río parecía salir como de un inmenso estanque, todo esto formaba un cuadro que no tiene igual en la tierra. «Pero por mucho que los hombres hagan —dice Bossuet— su pequeñez y miseria aparece en todo: estas pirámides eran sepulcros, y aún sucedió que los reyes que las mandaron construir no fueron sepultados en ellas».

Confieso que al ver las pirámides me quedé admirado, bien sé que algún filósofo llorará o reirá al considerar que, la mayor obra de mano de los hombres, es un sepulcro, pero ¿por qué no se ha de querer ver en la pirámide de Keops más que un montón de piedras y un esqueleto? El hombre no ha erigido este sepulcro movido de la idea de la nada, sino de la de su inmortalidad. Este sepulcro no es el límite que indica el fin de la carrera de un día, sino la entrada de una vida sin fin, es una especie de puerta eterna levantada en los confines de la eternidad. «Todos estos pueblos —dice Diodoro Sículo—, como tienen a la duración de la vida por un tiempo muy corto y de poca importancia, atienden mucho a la larga memoria que deja la virtud, y por lo mismo llaman a las casas de los vivos posadas, por las cuales no se hace más que pasar, pero dan el nombre de habitaciones eternas a los sepulcros de los muertos de donde no se sale. De este modo los reyes miraron con indiferencia las obras de sus palacios, y se esmeraron en construir sus sepulcros».

Se querría actualmente que todos los monumentos tuviesen una utilidad física, y no se atiende a que hay para los pueblos una utilidad moral de un orden muy superior, a la cual atendían las leyes de los antiguos. Por ventura, ¿nada enseña la vista de un sepulcro? Si algo enseña, ¿por qué nos quejaremos de que un rey haya querido hacer perpetua la lección? Los grandes edificios forman una parte esencial de toda sociedad humana. A no ser que queramos defender que es igual para una nación el dejar o no dejar un nombre en la historia, no se puede declamar contra estos edificios que hacen que la memoria de los pueblos sobreviva a ellos mismos, y que sean contemporáneos de las generaciones que vienen a fijarse en estos campos abandonados. Y entonces, ¿qué importa el que estos edificios hayan sido anfiteatros o sepulcros? Todos son sepulcros en un pueblo que ya no existe. Cuando el hombre ha pasado, los instantes de su vida son aún más vanos que los de su muerte. Su mausoleo es útil a lo menos a sus cenizas, pero sus palacios, ¿conservan alguna cosa de sus placeres?

No hay duda en que si hablamos con rigor, una pequeña hoya nos basta a todos, y seis pies de tierra habrán de contentar al mayor hombre del mundo. Se puede adorar a Dios bajo un árbol, como en la magnífica iglesia de San Pedro, se puede vivir en una cabaña, cual en un palacio. El vicio de este razonamiento consiste en trasladar un orden de cosas a otro. Además de esto, un pueblo no es más feliz cuando ignora las artes que cuando deja brillantes testimonios de su talento. Ya nadie cree en aquellos pueblos de pastores que pasan inocentemente su vida vagando por las florestas, pues se sabe que aquellos tan cándidos zagalejos guerrean unos contra otros por robarse sus ganados. Sus grutas no están vestidas de frondosos pámpanos, ni adornadas con fragantes y hermosas flores, pues al contrario, en ellas ahoga el humo y apesta el mal olor de agriada leche. Poética y filosóficamente un pueblo medio salvaje puede gozar de todos los bienes, pero la inflexible historia lo sujeta a las calamidades de los demás hombres. Los que tanto declaman contra la fama son precisamente los que más la estiman. Pero yo, lejos de tener por un insensato al que hizo edificar la gran pirámide, le tengo por hombre de generoso y elevado ánimo. La idea de vencer al tiempo por medio de un sepulcro, y de obligar a las generaciones, a las costumbres, a las leyes y a las varias edades, a venirse como a estrellar a los pies de una tumba, no pudo salir de un alma vulgar. Si esto es orgullo, es el mayor y el más noble orgullo. Una vanidad como la de la gran pirámide que hace tres o cuatro mil años que dura, podría en fin, a fuerza de años, ser contada por algo.

Pero estas pirámides me recordaron muy humildes monumentos que también eran sepulcros, y quiero hablar de aquellos edificios de céspedes que cubren las cenizas de los indios en las orillas del Ohio. Cuando los vi, me hallaba en situación muy diferente de cuando consideraba los mausoleos de los Faraones. Entonces comenzaba mis viajes, y ahora los concluía. En estas dos épocas de mi vida, el mundo se me ha presentado precisamente bajo la imagen de los dos desiertos donde he visto estas dos especies de sepulcros, soledades floridas y áridos arenales.

Llegamos al Cairo, y esta ciudad a la que dominan la antigua fortaleza de Babilonia y el monte Mogattam, ofrece un aspecto bastante pintoresco por las muchas palmeras, sicómoros y minaretes que se elevan en su recinto. Entramos por unos muladares y un arrabal destruido donde los buitres devoraban los animales muertos, y nos fuimos a apear al barrio de los francos que todas las noches se cierra cual si fuese un convento.

Un francés que desempeña el consulado de aquel pueblo, nos tomó bajo su amparo, dio parte al bajá de nuestra llegada, y nos proporcionó cinco mamelucos también franceses para que nos escoltasen. Estos mamelucos servían al bajá y eran del número de aquellos doscientos o trescientos soldados nuestros que quedaron rezagados en Egipto, pero los cuales habían perecido la mayor parte por seguir los diferentes partidos que oprimían el país, y no haberse mantenido en buena unión, como debían hacerlo por su propio interés.

Al otro día de nuestra llegada al Cairo, que fue el primero de noviembre, subimos al castillo para ver el pozo de José, la mezquita y demás curiosidades que en él se hallan. En este castillo vivía el hijo del bajá, el cual tendría unos quince años. Le hallamos en un gabinete miserable y medio arruinado, echado sobre una alfombra y rodeado de una docena de cortesanos o esclavos que bajamente le adulaban. Jamás he visto cosa más sucia. El padre de este muchacho apenas era dueño del Cairo, y no poseía ni el Alto ni el Bajo Egipto. Y este bárbaro era el amo que los infelices egipcios esperaban después de tantas desgracias. También se fabricaba en este castillo una moneda de muy baja ley, y para que los habitantes recibiesen sin quejarse tan mala moneda, y tan estúpido amo, estaban apuntando a la ciudad los cañones del castillo.

Quise mejor extender mi vista por el campo, y admirar desde lo más encumbrado de la fortaleza el magnífico cuadro que presentaban a lo lejos el Nilo, el campo, el desierto y las pirámides. Parecía que estábamos tocando con éstas, y aún nos hallábamos a cuatro leguas de ellas. Claramente se veían las junturas de las piedras, y la cabeza de la Esfinge que salía de entre la arena, y con el anteojo distinguía claramente los ojos, la boca y las orejas de ésta. Tan prodigiosa es su magnitud.

Memphis estuvo en las llanuras que se extienden al otro lado del Nilo hasta el desierto donde están las pirámides.

«Estos felices valles que dicen ser la morada de los hombres justos, no son en verdad más que los hermosos campos que rodean al lago Aquerusia, cerca de Memphis, y que se dividen en campos sembrados de trigo o de lotos. No sin motivo se dijo que allí habitan los muertos, pues que allí se van a enterrar la mayor parte de los egipcios, cuando, después que han pasado sus cadáveres por el Nilo y el lago, los depositan en fin en sepulcros construidos bajo de tierra en estos campos. Las ceremonias que aún hoy en día se ejecutan en Egipto, convienen con cuanto los griegos nos dicen del infierno, como la barca donde pasan a los muertos, la moneda que es menester dar al barquero llamado Carón en lengua egipcia, el templo de la tenebrosa Hécate puesto a la entrada del infierno, las puertas del Cocyto y del Léete sostenidas sobre quicios de bronce, y otras puertas que son las de la Verdad y de la Justicia, que está sin cabeza».

Así habla Diodoro Sículo.

El día 2, fuimos a Djize y a la isla de Roda, y vimos el Nilómetro en medio de las ruinas de la casa de Murad-Bey, con lo que nos acercamos bastante a las pirámides, que desde allí nos parecían de inmensa altura, y como las veía entre los arrozales, el río, las copas de las palmeras y sicómoros, parecían colosales edificios levantados en magníficos jardines. La luz del sol, de suave resplandor, doraba la árida cordillera del Mogattam, los arenales Líbicos, el horizonte de Sacarah y la llanura de los Sepulcros. Un fresco vientecillo empujaba las blancas nubes hacia la Nubia, y blandamente agitaba las aguas del Nilo. El Egipto me ha parecido el más hermoso país de la tierra; me agradan hasta los desiertos que le circuyen, y que abren a la imaginación los campos de la inmensidad.

Volviendo de este viaje, vimos la mezquita abandonada de que hablé con motivo del El-Sahcra de Jerusalén, y que me parece ser el original de la catedral de Córdoba. Pasé otros cinco días en el Cairo con la esperanza de ver de cerca y recorrer los sepulcros de los Faraones, pero fue imposible, pues las aguas del Nilo no habían bajado bastante para que se pudiese ir por tierra, ni estaban tan altas que se pudiese uno acercar en barco. Viendo, pues, que era menester esperar aún tres semanas o un mes, temiendo verme precisado a pasar el invierno en Egipto porque iban a reinar los vientos de poniente, con lo que me exponía a no volver a Francia, desistí de mi intento.

Volviendo del Cairo a Roseta, embarcados por el Nilo, estuvimos en grande peligro de ser muertos por los árabes y albaneses que estaban acampados en ambas orillas. Pero habiendo escapado con bastante felicidad, llegamos a Roseta el día 11, a las diez de la mañana. Aún me detuve aquí dos días, y el 13 salí para Alejandría, adonde llegué el mismo día a las siete de la noche. Ya me tenían dispuesto un buque austriaco para pasar a Túnez, pero el mal tiempo dilató nuestra partida por diez días.

Aún logré en Alejandría una de aquellas satisfacciones del amor propio que tanto lisonjean a los autores, y que tanto me habían envanecido en Esparta. Un turco[61] rico, viajero y astrónomo, llamado Alí-Bey el Abassy, oyendo mi nombre dijo que conocía mis obras. Fui a hacerle una visita acompañado del cónsul. Al instante que me vio, exclamó: ¡Ah, mi querido Atala, y mi querida Renato! Alí-Bey me pareció en aquel instante digno de descender del gran Saladino, y aún todavía estoy algo persuadido de que es el turco más sabio y más cortés del mundo, aunque no conoce muy bien el género de los nombres en francés, pero non ego paucis offendar maculis.

Al mismo tiempo que me había agradado el Egipto, me pareció Alejandría el paraje más triste y solitario de la tierra. Desde el terrado de la casa del cónsul, sólo descubría yo un solitario mar, cuyas olas venían a estrellarse contra la costa que era muy baja, los dos puertos casi sin buque alguno, el desierto Líbico que iba a perderse en el horizonte del mediodía. Este desierto parecía, por decirlo así, extender y aumentar la amarillenta e igual superficie del agua, por manera que se creería ver un solo mar, cuya mitad era borrascosa y alborotada, y la otra inmóvil y silenciosa. Por todas partes veía confundidas las ruinas de la nueva Alejandría con las de la ciudad antigua. Encontraba, de cuando en cuando, algún árabe corriendo a galope sobre un asno por entre estás ruinas, y algunos perros flacos devorando los camellos muertos. Las banderas de los cónsules europeos ondeaban sobre sus habitaciones, brillando los colores o insignias enemigas en medio de aquellos sepulcros. Algunas veces montaba a caballo con el cónsul e íbamos a pasearnos a la ciudad antigua, a Necrópolis o al desierto. La planta que da la sosa, apenas cubría aquel estéril arenal. Los chacales huían al acercarnos nosotros, se oía el importuno chillido de una especie de grillo, que recordaba la morada del labrador en aquella soledad donde nada os incita a acercaros a la tienda del árabe. Estos parajes son tanto más tristes, cuanto que los ingleses inundaron el grande espacio que servía como de jardín a Alejandría, de manera que la vista no descubre ya más que arena, agua y la perpetua columna de Pompeyo.

Habiéndose levantado un viento favorable el 23 de noviembre al mediodía, pasé a bordo de mi embarcación, en la que hallé un rabino de Jerusalén, un berberisco y dos pobres moros de Marruecos que volvían de la peregrinación de la Meca, y descendían tal vez de los Abencerrajes. Salimos del puerto a las dos de la tarde, pero como teníamos poco viento y era de la parte del mediodía, permanecimos tres días a la vista de la columna de Pompeyo, que descubríamos al horizonte. La noche del día tercero, se levantó viento del norte y nos dirigimos la occidente. Procuramos tomar el canal de Libia, pero el viento se puso al noroeste el 29 de noviembre y anduvimos bordeando entre la isla de Creta y la costa de África.

Después de mil variaciones que tuvo el tiempo, vino a declararse una tempestad que no cesó hasta que llegamos a Túnez, por manera que nuestra navegación fue como un continuo naufragio de cuarenta y dos días, en los que los vientos nos arrojaron sucesivamente a las costas de Caramania, a la isla de Rodas, a la de Scarpanto, llamada antes Carpathos, célebre sólo por algunos versos de Virgilio en sus geórgicas.

Est in Carpathio Neptuni gurgite vates

Caeruleus Proteus, etc.

En el Carpacio golfo de Neptuno

Un adivino hay, dicho Protéo,

Que en poderosos carros de caballos

Marinos es llevado por las ondas,

Y aquel mar en contorno lo rodea,

A los puertos de Emacia ahora visita,

Y a su patria Palene dél amada.

Las ninfas a este todas veneramos,

Y el antiguo Nereo, porque aqueste

Entiende, y sabe todo cuanto se halla

Lo presente, pasado y lo futuro,

Que así lo quiso aquel gran Dios Neptuno,

Del cual en el gran piélago Protéo

Unos grandes rebaños apacienta

Dentro del mar, y las inmensas focas.

El día 12 a las seis de la noche el viento se volvió a la parte del sur, y yo rogué al capitán que tirase hacia la isla de Creta. Al amanecer del siguiente día nos hallamos entre un archipiélago de islotes y escollos, y nos decidimos a tomar puerto en la isla de Stampalia, que teníamos a la vista.

En este miserable puerto no se veía buque alguno, ni casas en la costa, y sólo se descubría en la punta de una roca una miserable aldea. Bajé a tierra con el capitán, y recorrí la isla, en la que no hallé más que algunos matorrales y varios arroyuelos. Sin embargo, los antiguos la llamaban la Mesa de dioses, a causa de las muchas flores que producía. Se la conoce más bien con el nombre de Astypalea, y en ella había un templo dedicado a Aquiles. Nuestros marineros embarcaron agua, y el capitán compró unos pollos y un cerdo vivo.

Volvimos a hacernos a la mar el día 16, soplando siempre el viento de mediodía, y al ponerse el sol descubrimos la isla de Creta, y el día 17, el monte Ida, cuya cumbre cubierta de nieve parecía una inmensa cúpula. Tiramos luego hacia la isla de Cérigo, que tuvimos la dicha de pasar el día 18. El 19 volví a ver la Grecia y saludé al Tenaro. Levantóse, con sumo gozo nuestro, una borrasca de sureste, y en cinco días nos puso en las aguas de la isla de Malta, que descubrimos la víspera del día de Navidad, pero este mismo día, habiendo mudado el viento al o.n.o., nos echó hacia Lampedusa. Permanecimos dieciocho días sobre la costa oriental del reino de Túnez, entre la vida y la muerte. Jamás olvidaré el día 28. Estábamos a la vista de la Pantaleria. Al mediodía sobrevino de pronto una profunda calma, el cielo alumbrado con pálida luz, amenazaba tempestad. Al ponerse el sol, cerró la noche con tanta oscuridad que justificó a mis ojos la excelente expresión de Virgilio: Ponto nox incubat atra. Oímos luego un espantoso ruido. Un huracán acometió al navío, y le hizo dar vueltas como si fuese una pluma. En un instante se alborotó en tales términos el mar, que no parecía sino una espumosa cascada. El navío, que ya no obedecía al timón, era como un punto tenebroso en medio de aquella terrible blancura. El torbellino parecía levantarnos y arrancarnos de las olas. Dábamos vueltas por todos lados sumergiéndonos en las aguas ya de popa, ya de proa. Luego que amaneció, vimos el gran peligro que corríamos, pues casi tocábamos con la isla de Lampedusa. Aquel mismo huracán hizo naufragar junto a la isla de Malta a dos buques de guerra ingleses, de lo que hablaron las gacetas de aquel tiempo. Como creíamos inevitable nuestra ruina, escribí un papel en estos términos: «, naufragó en la isla de Lampedusa el 28 de diciembre de 1806, volviendo de la Tierra Santa». Encerré este papel en una botella vacía, con la intención de echarla al mar en el último instante.

La providencia nos salvó, pues mudándose un poco el viento, caímos al sur de Lampedusa, y nos hallamos en mar libre. Subiendo siempre el viento al norte, nos determinamos a poner una vela, y nos tiramos a la pequeña Syrte, cuyo fondo se va siempre elevando hasta la orilla, por manera que caminando con la sonda en la mano, se fondea con el agua que se quiere. La poca profundidad del agua en estos parajes hace que el mar esté en calma en medio de las mayores tempestades, y esta costa rasa, que tan peligrosa era para los barcos de los antiguos, es una especie de puerto para los navíos modernos.

Anclamos delante de las islas Kerkeni, cerca de la línea de las pesquerías. Estaba yo tan cansado de esta larga travesía que hubiera querido desembarcar en Sfax, y pasar de allí por tierra a Túnez, pero el capitán no se atrevió a buscar el puerto, cuya entrada es en efecto peligrosa. Permanecimos ocho días anclados en la pequeña Syrte, donde vi comenzar el año de 1807. ¡Bajo cuántos astros, en cuán diversas fortunas había yo visto renovarse para mí los años que pasan tan pronto, o que son tan largos! ¡Cuán distantes están ya de mí aquellos tiempos de la niñez, en que saltando mi corazón de gozo, recibía las bendiciones y los aguinaldos de mis padres! ¡Cuán deseado era aquel primer día del año! Y ahora en un navío de extraña gente, en medio del mar, a la vista de una tierra bárbara, este primer día, rápidamente pasaba para mí sin amigos, sin placeres, sin los abrazos de mi familia y sin aquellos tiernos deseos de felicidad que una madre forma tan sinceramente por su hijo. Este día, que nació en el seno de las tempestades, sólo me traía penas, amarguras, canas. Sin embargo determinamos celebrarlo, y matamos los pollos que nos quedaban, menos un valiente gallo que había sido nuestro fiel reloj, no dejando de velar y cantar en medio de los mayores peligros. El rabino, el berberisco y los dos moros, salieron de la sentina del buque y vinieron a recibir su aguinaldo a nuestro banquete. Bebimos a la salud de Francia. No estábamos lejos de la isla Lotophagites, donde los compañeros de Ulises se olvidaron de su patria, pero yo no conozco fruta alguna por sabrosa que sea, que pueda hacerme olvidar de la mía.

Tocábamos casi con las islas Kerkeni, que son las Cercinae de los antiguos, y en las que en tiempo de Estrabón, como ahora, había pesquerías. Estas islas presenciaron dos grandes golpes de fortuna, pues sucesivamente vieron pasar fugitivos a Aníbal y a Mario. Estábamos muy cerca de África (Turris Annibalis) donde este héroe se hubo de embarcar huyendo de la ingratitud de los cartagineses.

El 6 de enero de 1807, habiendo cesado en fin la tempestad, dejamos la pequeña Syrte y subimos por la costa de Túnez durante tres días, y el 10 doblamos el cabo de Bona, objeto de todas nuestras esperanzas. El día 11 fondeamos en el cabo de Cartago. El 12 anclamos delante de la Goleta, escala o puerto de Túnez, y, habiéndose enviado la chalupa a tierra, escribí al cónsul francés, por cuyo medio logré permiso de desembarcar el día 18 sin sufrir la cuarentena. Con la mayor alegría salté en tierra, tomé caballos en la Goleta, di la vuelta al lago, y llegué a las cinco de la tarde a la casa del cónsul.