III

La puerta

La puerta de Duchamp

La puerta, con su hoja en movimiento, produce continuos cambios en las corrientes de aire, como las alas de la mariposa, que batiéndose en un punto de Occidente pueden provocar un huracán en Oriente; también aquélla causa efectos a larga distancia: desde su simple y más conocida función a la complejidad simbólica de abrir y cerrar vertiginosos espacios de sentido, adquiriendo alma —así lo sostendremos— como si de un objeto orgánico se tratara; rechazando, tras los pasos de los demás objetos y muebles de la casa, ser simple cosa. La puerta asume de este modo una connotación estética que comparte con todo lo existente, hasta llegar en la posmodernidad a la desaparición de su significado simbólico de umbral y frontera ritual. Cada cosa lleva dentro de sí su propia historia conceptual y su destino mutante.

Cualquier pretendido análisis del significado conceptual de la puerta no puede sino partir del momento histórico en el que se abre gracias al gesto desconcertante de Marcel Duchamp. De sobra conocida. Ni abierta ni cerrada: Porte: 11, rue Larrey (1927, fig. 5)[174], la puerta realizada por Duchamp en su casa parisina se convierte automáticamente en un object trouvé modificado, pero perfectamente consonante con el aire cansado del apartamento, tal y como nos lo testimonia la única fotografía con la que contamos (por otra parte, publicada casi siempre de modo parcial y sin que aparezcan, como en el original[175], toda una serie de elementos muy significativos: el banco de carpintero a la derecha, el armario blanco y los libros alineados en él, entre los cuales se encuentra un catálogo de Max Ernst).

La foto en color permite resaltar, además, ciertos detalles: una naturaleza muerta con naranjas, un vaso y un pan colocados sobre una mesita en la habitación a la derecha, los escalones que llevan hacia el baño, el desgaste producido por las manos sobre el grosor de la hoja, la carencia de cerradura. Una dejadez esta que sirve para demostrar que el arte y el artista no se preocupan ni de la decoración ni de las funciones concretas de los objetos. He aquí la explicación: Duchamp, dada la estrechez de la casa que habitaba durante aquellos años en París (efectivamente, en la dirección que da título a la obra), se ve obligado a recurrir a una estratagema de interiorismo para resolver un problema de intimidad después de que su compañera, Lydie, que acababa de salir del baño desnuda y de camino hacia el dormitorio, se encontrara de frente, en el estudio, con un huésped inesperado. Estudio, dormitorio, cuarto de baño: tres depósitos de ideas para obras que han tenido siempre la función, en el conjunto de la obra de Duchamp, de desquiciar todos los aspectos del habitar en el sentido común (¡atravesados y unidos por un nudo no siempre visible!).

Una única puerta, colocada exactamente en el ángulo de dos tabiques de madera, permite cerrar una u otra de los dos marcos adyacentes. Cuando está cerrada la puerta que comunica dormitorio y estudio queda abierta la que hay entre el dormitorio y el baño; pero no se trata tan solo de una solución técnica que permite poner en rápida relación diferentes espacios de la casa: Duchamp hace de ello una máquina simbólica. De hecho, la Porte se nos presenta al mismo tiempo abierta y cerrada, según cómo se la quiera percibir. Se trata de una doble puerta que funciona con una única hoja. Su movimiento produce un gesto vertiginoso, una inesperada corriente de aire (¡el aire de París que el propio Duchamp introdujo en una ampolla en 1919![176]), la cual relaciona entre sí vasos/espacios no-comunicantes. La única imagen fotográfica que conservamos nos permite ver la hoja entornada (¿o semiabierta?), detenida en una posición intermedia entre las dos paredes, en las que se abren, a la espera de definirse, las dos puertas.

Ésta no es una puerta

La puerta de Duchamp se abre y se cierra, por tanto, en su sentido lógico, aún antes de dirigirse hacia su definitiva metamorfosis, pasando de la funcionalidad del proyecto a la banalidad mágica del juego artístico, una vez que se transfiere y se exhibe, finalmente inhabitable, intransitable e intangible, como obra de arte. La Porte es, ya desde el principio, un acertijo lógico y un test sobre el significado mismo del arte: de hecho, Man Ray nos recuerda que Duchamp acostumbraba a preguntar a sus amigos si eso era una puerta; Magritte, por su parte, planteaba una cuestión análoga a propósito del dibujo de una pipa (Ceci n’est pas une pipe).

Ciertamente sólo podía ser una la posición que hiciera de una puerta una puerta: su posición en potencia, suspendida, indecisa. Antes de su clausura o apertura. Antes de la decisión o de no tomarla. O, mejor dicho, superando la opción de una decisión. Éste es el acertijo, la posición ni abierta ni cerrada, sino suspendida entre las dos funciones para las que ha sido creada: ¿no es así como actúa la obra de arte, con ese manifestarse en potencia, no-concluyente, célibe de toda función, y precisamente por ello misteriosa e inquietantemente indecisa frente al juicio y la interpretación?

Pero hay algo más en el juego duchampiano (efectivamente, un juego proyectivo que se refleja en un juego lingüístico) que una puerta que está abierta y cerrada, que es dentro y fuera, que es y que no es: en las Puertas vemos realizarse una suerte de venganza de las cosas de la casa, una inesperada animación orgánica del reino de lo inorgánico, una protesta de la silla, de la mesa, de la ventana, del jarrón, de la plancha frente al hecho de ser tales, en cuanto condenados a un fin, a una función, que es la de ser interfaz del ménage, del horror de lo doméstico, de lo familiar (aquí la palabra se aplica a todo lo que no dejamos de ver), de lo banal (es decir, de cosas que ya no cambian y que hunden sus raíces en su lugar, en la costumbre, en la repetición) y sobre todo de la coacción a repetir siempre los mismos movimientos, las mismas acciones, el mismo trabajo.

El arquitecto conoce perfectamente este drama de los interiores de la casa y su componente artística prevalece ahora sobre la disposición de los objetos; algo incómodo o inquietante aparece de improviso entre los espacios y los inmuebles semovientes. La ventana angular sin cantos (Casa Schröder de Rietveld en Utrecht), el umbral como un corte que se asoma al abismo (Carlo Scarpa en el Museo Castelvecchio de Verona), la Frustration-Door de Hans Hollein…[177]. La pugna del arquitecto será siempre con la Porte de Duchamp, la plancha de Man Ray, el espejo de Pistoletto, el agujero en el suelo (Descend to Limbo) de Anish Kapoor.

La puerta cerrada

De modo que para introducirnos en el tema de la puerta no hay «figura» más sintomática que esta célebre obra duchampiana dedicada al misterio del umbral: a esa zona real, si bien imperceptible¸ que divide los contrarios, el fuera del dentro, lo interno-interior de lo externo-exterior. Umbral que pone de relieve la opción. El aut-aut. O abrir-abrirse o cerrarcerrarse. El sueño y la vigilia. La vida y la muerte. La luz y la oscuridad. Además, la puerta busca una colocación espacio existencial del sujeto tal que para él ella no es nunca ahí, sino a este lado o al otro.

Recurso fundamental de todo thriller que se precie, la puerta esconde lo que hay detrás. La puerta principal, la puerta trasera. La puerta que lleva a las escaleras, la escalera que baja hasta el sótano (El barril de amontillado, de Edgar Allan Poe), las escaleras que suben al desván (Psicosis, de Hitchcock). La casa despliega todo su horror en vertical, en un movimiento de ascenso o descenso, que tiene como final, en cualquier caso, un umbral insuperable, cerrado por fuera. En el plano de lo horizontal, el horror toma forma en el infinito pasillo en el que se abren las innumerables puertas de las habitaciones (El resplandor, de Stanley Kubrick). Laberinto. Visible o invisible; como diría Sartre, nadie me dicequién hay realmente detrás de la puerta, en ese al otro lado, que, cada vez que lo experimento, me evoca la puerta final, aquella en cuyo punto exacto de paso, ya no vivo pero tampoco aún muerto, ya no puedo cambiar, porque la existencia coincide finalmente, pero quizá inútilmente, con la esencia, es decir, con la inmutabilidad.

Étant donnés

La puerta constituye «un cosmos de lo entreabierto», el origen mismo de la réverie, del sueño y también del sueño con los ojos abiertos, uno de ellos apoyado en el ojo de la cerradura. Duchamp juega con la puerta también en otra ocasión, en la obra Étant donnés: 1.º la chute d’eau, 2.º le gaz d’eclariage, una instalación a la que el artista se dedicará por espacio de veinte años, a partir de 1946. La puerta de Étant donnés es exactamente la puerta de nuestros sueños, tras la cual el objeto de deseo se ofrece a nuestra mirada célibe. Se trata de una vieja puerta, que hizo llegar a propósito, en 1962, a su estudio de Nueva York (21 Oeste con la calle 14 y posteriormente 8 Este de la calle 11, a donde se desplazarán y en donde se elaborarán las distintas piezas que compondrán el ambiente de Étant donnés) desde La Bisbal, cerca de Cadaqués, donde Marcel, de vacaciones con Teeny, la había visto y elegido para completar su obra.

En esta puerta —que nos separa de una habitación misteriosamente decorada y en el centro de la cual, sobre una capa de ramas, la escultura de una mujer de espaldas muestra impúdicamente su sexo— Duchamp realiza dos minúsculos agujeros que cabe entender, según su definición, como mirillas ópticas: el peep show está finalmente listo para el espectáculo; el voyeur va a transformarse en autor. De hecho, es el observador quien crea la obra. Pero, al mismo tiempo, sucede también lo contrario: «Ce sont les tableaux qui font les regardeurs» (son los cuadros los que observan)[178]. La puerta, en tanto obra, nos sorprende doblemente: despierta nuestra sorpresa y nos sorprende mientras la observamos incautamente, evidenciando toda nuestra psique, nuestras pulsiones, nuestros deseos y nuestras perversiones.

La puerta de la lógica

La cuestión final de la puerta constituye, por lo tanto, un problema filosófico: la puerta siempre está abierta y cerrada, a causa de su naturaleza conceptual. El umbral es un lapsus entre jamba y jamba, que sirve para indicar que el paso supone una frontera, menos material que la de una muralla, pero siempre y en cualquier caso una frontera y, al mismo tiempo, para indicar también el lugar a través del cual se puede traspasar la resistencia material de la pared: la puerta nos trae de cualquier parte en el mismo momento en el que cualquier parte se ve separada y excluida. En medio de la puerta un espacio: en efecto, en latín spatium significa tanto lugar intermedio como intervalo (el espacio es el tiempo que se emplea en recorrerlo…): pero si es espacio, ¿cuánto es este espacio? Este espacio no es algo que se oponga al hombre, pero es su medida, su experiencia, su coesencia.

Todas las grandes ceremonias conectados a los «ritos de paso» (nacimiento, pubertad, matrimonio, muerte) tienen puertas. Lo característico de nuestra época posmoderna es haber fluidificado estos pasos, en otras palabras, haber eliminado, una a una, todas esas puertas: una pérdida de umbral, esa «zona» (en alemán Schwelle, relacionado con Schwellen, que significa «hincharse», es decir, aumentar, cambiar) quedurante tanto tiempo constituía la cultura del paso iniciático, llena de significados y símbolos infinitos.

La puerta se sitúa en la sección comprendida entre una habitación y otra, entre un exterior y un interior: paso entre las paredes y las murallas, de la casa y de la ciudad. Pero no pertenece tanto al espacio cuanto al tiempo: sólo el movimiento, la acción, el gesto, la ponen en acción, la actualizan. Enigma disyuntivo, la puerta no une: inexorablemente distingue, separa, contradice. Como escribe Bachelard, «el gesto que cierra es siempre más rotundo, más fuerte, más breve que el gesto que abre»[179].

A fin de cuentas, la única puerta verdaderamente incorruptible, implacable, definitiva, la puerta que separa de manera «científica» un dentro de un fuera, una vida de una muerte, es la guillotina: puerta de ingeniería, que prevé la superación del umbral, de la frontera decisiva entre la vida y la muerte, sólo por la cabeza del condenado. Solamente su cabeza, como la de Holofernes bajo la hoja de Judit, caerá a nuestros pies, separando para siempre un pensamiento de (su) cuerpo[180].

En el interior de la casa, a la cual, por otra parte, se accede necesariamente a través de una puerta, cada puerta es un algo vivo: la única cosa que lucha; la única cosa que encierra un secreto. ¿Pero a qué orden de objetos pertenece la puerta?, ¿pertenece al orden de las cosas que se abren, del que forman parte los armarios, los cajones, los cofres, las latas y los baúles?, ¿o a ese otro de las cosas que se encuentran entre un interior y un exterior, como las ventanas, las escaleras, los suelos y las paredes?

Duchamp hace de ello todo un misterio y resuelve el enigma «poniendo en ángulo» la puerta, haciendo de ella una figura cardinal de la lógica, haciéndola girar en torno a su bisagra. «Gracias a la utilización literal y paradójica de la idea de bisagra, las puertas y las ideas de Duchamp se abren sin dejar de estar cerradas y viceversa»[181]. El misterio se recompone: demuestra que es posible tanto una cosa como la otra, da testimonio de la complexio oppositorum, prueba que los contrarios coexisten. Duchamp da jaque mate al principio de no-contradicción, que define una puerta como cerrada o abierta, gracias a una lógica difusa[182]: la Porte no está sólo abierta y cerrada, sino también en uno de los infinitos puntos existentes entre estas dos posiciones[183].

En la lógica duchampiana «abrir y cerrar» se transforma en «abrir es cerrar», gracias a un movimiento continuo e incesante. Solve et coagula: el movimiento que concilia los contrarios es el movimiento del synbállein, del reconciliar, del proyectar juntos, del componer. Es el símbolo que une abierto y cerrado, noche y día, masculino y femenino. Por ello es tránsito. Como en todas las obras alquímicas de Duchamp, tránsito hacia lo contrario, un paso contracorriente: de la muerte al renacer, del fin al principio, de lo masculino a lo femenino, de la oscuridad a la luz. En esa dirección de la reconciliación de los opuestos y de la realización de la «cosa doble»: rebis (resbis)[184]. Misterio de la copresencia de lo visible y lo invisible. Perfecto entre-ver. En una perspectiva continua e infinitamente mutable y cambiante: shifting. La Porte se sustrae a la interpretación y a la definición, precisamente en cuanto símbolo, epifanía de un significado aún desconocido que es necesario reconciliar con la cosa mediante el lenguaje.

Interior/exterior

El segundo jaque mate de la obra de Duchamp es precisamente el del lenguaje: ¿qué significante puede serle adecuadamente opuesto al significado fluctuante de la Porte para abrirla y cerrarla en su sentido? Qué fácil es decidir lingüísticamente cuándo una cosa es esto o aquello: ¿pero si es eso y aquello, qué decir?, ¿podemos decir al mismo tiempo blanconegro, noche-día, exterior-interior? La lógica se esfuma.

Justamente a causa de que alude a la cuestión de la elección entre dos posiciones opuestas, la puerta se consagra como metáfora de ese compromiso neurótico que casi todas las vanguardias históricas[185] estaban preparando para su destino, sintiendo el peso continuo de tener que decidir entre el cerrarse en la interioridad más subjetiva y espiritual o el abrirse a la experiencia material del mundo (lo místico y lo espiritual frente lo social y lo político): por una parte la utopía de lo negativo, como reflexión en torno a la interioridad (der Weg nach Innen, el camino hacia lo interior); por otra la utopía de lo positivo, como proyecto orientado a la eficiencia y la productividad: der Weg nach Aussen, el camino hacia lo exterior, lo externo, un camino que, no obstante, ya Jaspers en los años treinta definía como la «condición de la responsabilidad anónima».

Bien mirada, toda la historia de las vanguardias no es sino una sucesión de opciones forzadas: entre espiritualismo y materialismo, entre abstracción y figuración, entre imagen y objeto. Hasta los años veinte, las vanguardias aparecen aún divididas entre una concepción del mundo entendido como algo irresuelto y, por tanto, necesitado de un proyecto definitivo y cerrado que lo ordene, y una concepción de la vida como aburrido orden burgués al que derrotar con todos los medios creativos posibles.

Duchamp, verdadero «ingeniero del tiempo perdido»[186], que hizo de su vida un desafío sereno, ocioso, irónico y desinteresado (zen, podríamos decir) frente a todo lo que podía presentarse como un aut-aut, resuelve de un solo golpe el drama histórico de la vanguardia: dejando abierta cualquier opción, ni abriendo ni cerrando soluciones, sino quedándose en el planteamiento del problema. Ésta no es una puerta: para alguien, he aquí la eventual solución del enigma.

La puerta abierta-cerrada de Duchamp alude a la posibilidad de superar lo ineluctable de la elección: cualquiera que sea, ambas posibilidades de opción son satisfechas. Cerrando en una dirección se causa una apertura en la otra, como sucede en el flip-flop o en el popular juego papirofléxico llamado «del cielo y del infierno»: una punta de papel se abre entre los dedos revelando velozmente ahora un hueco ahora otro, dando la impresión de una mágica transformación coloreada de uno en el otro. El efecto es el de combinar el objeto a través de un doble movimiento simultáneo, un poner del revés especular y una conversión de lo interior en lo exterior. Pero en el medio de esta máquina lúdica, de este «doble continuo», se encuentra situado el motor móvil de la hoja, que borra el infinito espacio que comprende el ángulo de noventa grados de las dos paredes, asumiendo una irónica y burlona posición diagonal.

La diagonal

Una hoja semiabierta o semicerrada, en diagonal en cualquier caso. Una implacable diagonal que se convierte en juego de contrarios. Esta puerta, que con un solo gesto abre tres posibilidades de elección, da testimonio, por tanto, la absoluta continuidad de los contrarios, transformando el análisis de acabado en interminable. El espacio está constituido por posiciones, el espacio-tiempo está constituido por eventos: la puerta, con su hoja semoviente, entra y sale del espacio tetradimensional[187]. La diagonal nos hace dudar; al dividir un espacio en dos partes permite habitar una y otra: duo-habere. La duda es lo doble, la bifurcación, la encrucijada. El último icono vangoghiano, la encrucijada en el campo de trigo, dominado por el vuelo de negros cuervos de Odín.

La diagonal exhibe un carácter destructivo, desafiante. Es la diagonal que traza el borde del cuadro sobre el caballete lo que realmente Velázquez está pintando al dejar fuera de su retrato a la familia real española[188]: borde cortante, que sirve para herir nuestra lógica habitual; borde que da cuerpo y espesor al bastidor de un cuadro visto sólo por el artista, invisible para nosotros, ya que quedamos excluidos de la contemplación precisamente en el momento en que creemos haber comprendido el contenido de la representación que Velázquez se apresta a realizar (Goya se aparta intencionadamente detrás de una diagonal idéntica[189]).

En la parte opuesta del espacio en que nos encontramos y, por tanto, al otro lado del ámbito en el que tiene lugar la performance de Velázquez, se abre una puerta al fondo: un personaje es captado en el umbral en una posición para nosotros indescifrable: ¿entra, sale, se ha detenido? Situado en el borde del espacio, en el límite del acontecimiento, en el último umbral del cuadro, se encuentra el testigo interno/externo al suceso, dentro y fuera del orden de la representación[190]. Pero, como diría Serres en su El paso del noroeste: ¿turbulencia local en el espectáculo, punto de orden en el desorden o punto de desorden en el orden?[191] Es bien sabido que dentro de los umbrales se manifiestan movimientos de aire y desplazamientos de sentido.

Coincidentia opositorum

Si se ven desde el interior de un interior, ¿qué exterior, qué paisaje, que naturaleza, qué arquitectura pueden encuadrarse en la verticalidad de la puerta? La cuestión crucial de toda la vanguardia histórica radica en la irresoluta tensión entre interior y exterior, entre el interior del sujeto y el exterior del mundo que se abre a su voluntad de cambio: es lucha entre instinto y razón, entre abandono a las pulsiones estético-liberadoras y compromiso ético-libertario, entre invención y proyecto. Pero, sobre todo, entre espiritualidad y materialismo. Ni siquiera Paul Klee supo resolver el desafío: en su Perspectiva con puerta abierta, la puerta es un rectángulo negro al final de un paisaje de objetos domésticos[192].

Si éste es el umbral bajo el que se detiene el acto decisivo de la vanguardia, Duchamp lo resuelve con un solo gesto: unificando los contrarios, reunificándolos, fundiéndolos, confundiéndolos en el lugar único de la realidad, el lugar laico y puramente matemático de la cuarta dimensión, «un espacio mental irrepresentable visualmente»[193], del que la Porte se convierte en emblema perfecto. Puerta que, abierta y cerrada, es coincidentia oppositorum. Una coincidencia que presupone una acción en el tiempo para cambiar la condición del objeto en el espacio físico y mental. Una acción que merecería la calculada colaboración entre Breton y Roussel para ser explicada hasta sus últimas consecuencias; es la «posición imposible» de la Porte y, por tanto, su virtualidad significativa lo que hace de ella un objeto surrealista. El objeto surrealista no es tanto un objeto cuanto una manera de establecer relaciones siempre imprevisibles, siempre indefinibles, con esos sujetos que tienen la fortuna de toparse con ellos. El objeto se encuentra condenado a la indiscernibilidad:

Será y no será un objeto como los demás, siempre desplazado, en acción en los intervalos entre physis y techné, perteneciente a un sistema y arrojado fuera del mismo, útil e inútil, normal y perverso, localizable en los lugares virtuales, en los intersticios de la diferencia, de la semejanza o de la falsa semejanza[194].

Para Magritte y para los surrealistas en general, y en particular Dalí, la puerta, a pesar de no ser un motivo iconográfico recurrente, es una imagen fundamental para representar la confusa zona de paso entre la realidad y lo imaginario, entre la vigilia y el sueño, entre lo fantástico y lo irreal. Por ejemplo, en Le sourire du diable (1966), Magritte nos presenta un gigantesco ojo de cerradura que ocupa una gran parte de la puerta y nos hace entrever al otro lado de la misma, en el interior de un espacio inmerso en la oscuridad, la imagen de una llave: detrás de la puerta y no delante —quiere decirnos Magritte— se encuentra el instrumento con el que abrirla. El secreto escondido al otro lado de la puerta es, por tanto, la llave para abrirla a la comprensión: es en la habitación nocturna del sueño y de la imaginación donde podemos encontrar el medio con el que descubrir el secreto que reside en la vigilia y en la realidad de cada día. Este cuadro pone del revés cualquier tipo de convención habitual: el misterio está en este lado, es este lugar.

La puerta del tiempo

Una puerta abierta no revela nada: éste es, esencialmente, el mensaje surrealista. Para transformar la puerta en umbral no basta, por tanto, abrirla: se hace necesaria una operación menos convencional que la de abrir allí un paso. En La réponse imprévue (1935) y La perspective amoureuse (1935), por ejemplo, Magritte representa dos puertas cerradas y abiertas al mismo tiempo. Cerradas respecto a su posición funcional, abiertas respecto a su poesía en ser. Ambas permiten divisar, más allá del vacío abierto por la hoja, paisajes imaginarios: el primero es un fantasma travestido de oscuridad; el segundo un fantasma travestido de árbol-hoja.

Magritte necesitaba aún un paso más para alejar a la puerta de su vinculación con la casa. Y es entonces, con La victoire (1939) y también en L’enfant retrouvé (1966), cuando la puerta se recorta definitivamente sobre la nada; al no haber ya ni paredes ni tabiques, la puerta se convierte en una extraordinaria máquina inútil, exenta de función; que esté abierta o cerrada no crea diferencia alguna. Pero la puerta más inquietante de todo el surrealismo es quizá la que aparece en el Portrait de Germaine Nellens, en el que Magritte imagina a su cliente en traje de noche, seccionada por el estípite y la noche estrellada, y al fondo un paisaje marítimo. Auténtica representación tetradimensional, casi una especie de aventura en «flatlandia» y perfecta paradoja: una mujer, aunque vestida con un traje suntuoso, vista como un ser plano que tiene sólo dos dimensiones[195]. Una aparición instantánea, como producida por una Máquina del tiempo[196], que reconduce a la puerta a su naturaleza temporal.

Paso, tránsito, superación

Si descomponemos la puerta en sus elementos constitutivos mediante un análisis artístico (un saber aún hoy en movimiento acelerado gracias al engranaje dadaísta-surrealista-conceptualista), nos daremos cuenta inmediatamente de su complejidad simbólica. Picaporte y cerradura, a pesar de ser cosas cercanas, desempeñan dos funciones completamente opuestas: una invita y la otra excluye; picaporte y cerradura se mueven, a su vez, con relativa independencia respecto a los goznes (perfectamente engrasados, esperamos, desde el momento en que, como dice Beckett en Molloy, «restablecer el silencio es la verdadera función de los objetos»). Escribía Wittgenstein: «Se pueden comparar los problemas filosóficos con cajas de caudales, que se abren mediante la colocación de una determinada palabra o un determinado número. De modo que hasta que no encontramos esta palabra ninguna fuerza puede abrirla»[197].

La puerta hace ostentación de su mano para hacerse tocar por la nuestra: el primer contacto con la casa es un apretón de manos, un acuerdo tácito (un pacto de no-agresión) entre la dimensión orgánica del sujeto y esa otra inorgánica de la cosa. Por ello el picaporte antropomorfiza ergonómicamente, mientras la mano, por su parte, debe estar atenta a cómo se extiende y a cómo se moverá en el contacto-encaje: una rotación coaxial de brazo, muñeca, mano y manecilla determinará un movimiento perpendicular a ella, la apertura de la hoja y su girar sobre las bisagras verticales. La puerta produce sonido: el toque, el golpeo con el llamador, el sonido de lacampanilla o el timbre. Escribía Benjamin: «el terror despótico del timbre que domina el apartamento obtiene su fuerza del hechizo del umbral»[198].

Paso, tránsito, vado: los estípites se transforman en columnas hercúleas. Cada puerta encuadra al sujeto en su momento más peligroso, en cuanto se recorta sobre el fondo de su elección: «se levantó y fue a enmarcarse en el vano de la puerta, la equivocación feliz que lo envolvió le hizo vacilar obligándolo a apoyar la espalda sobre el estípite»[199]. La puerta es con mayor frecuencia contemplada y representada desde el exterior; de hecho, sus sinónimos son entrada e ingreso. Entrada como refugio, salvación, abrigo (la puerta del Paraíso); pero, con mayor frecuencia, ingreso en el mundo del no retorno (la puerta del monumento funerario de María Cristina de Austria, obra de Canova[200]). Paso sin ninguna posibilidad de huida o salvación: la terrible Porte de l’enfer, de Auguste Rodin, constituye un testimonio perfecto de ello.

Jano bifronte

Es necesario que la puerta, más que proteger, sea protegida. Jano, un dios claramente bifronte (no esconde su naturaleza doble, mirando atrás y adelante en el espacio y en el tiempo), la instituye y la custodia. De hecho, Janua, puerta, deriva de janus[201], término que indica tanto un paso cubierto, originalmente un templo con dos puertas opuestas, como un dios protector de todo lo que tiene que ver con un paso, un pasaje, un atravesar. Jano —espíritu de toda puerta, de todo comienzo (deus omnium initiorum) y de cualquier elección, de dos, tres, cuatro caras— preside, por tanto, encrucijadas de dos, tres o cuatro caminos, así como el nacimiento del día, del mes y del año. El espacio y el tiempo se prestan el uno al otro sus respectivos dioses.

De este modo, la raíz de la palabra puerta, por- / per-, da lugar a portus, que es al mismo tiempo abrigo de las naves y paso de montaña; y a ob-por-tunnus, aquel que conduce las naves felizmente a su destino; pero también a ex-per-ior, ex-per-imentus, es decir, sondear, experimentar en profundidad. Entre los estípites se sitúan el limen inferum y el limen superum, el umbral y el arquitrabe. Un arquitrabe llevaba inscrita la célebre máxima: «conócete a ti mismo»; la inscripción délfica se refleja sobre el abismo del umbral que el pie debe franquear. Estípites, bisagras, pilastras, el sistema vertical (antropomórfico) de la puerta, y vigas, arquitrabes, umbral, el sistema horizontal (heteromórfico) de la puerta, sufren el cortocircuito de la apertura y cierre de las hojas. Una máquina compleja y eficiente desde el punto de vista simbólico, ya que pone en acción, gracias a cada uno de sus elementos constitutivos, infinitas valencias metafóricas. No sólo la puerta, sino cada uno de sus elementos, pertenece, por tanto, y como dice Bachelard, a la razón del mito: el dios que supervisa el umbral se despierta sólo con el canto de la poesía y del arte. No obstante, diríamos nosotros, eso sucedía cuando el arte y la poesía eran capaces de transformar una puerta en un símbolo; la figura del umbral como «condición límite entre lo conocido y lo desconocido»[202], de la que Menna ha sido posiblemente el último exégeta moderno, se remonta al tiempo en que el arte y la estética pertenecían a dos dimensiones contrapuestas y antagónicas.

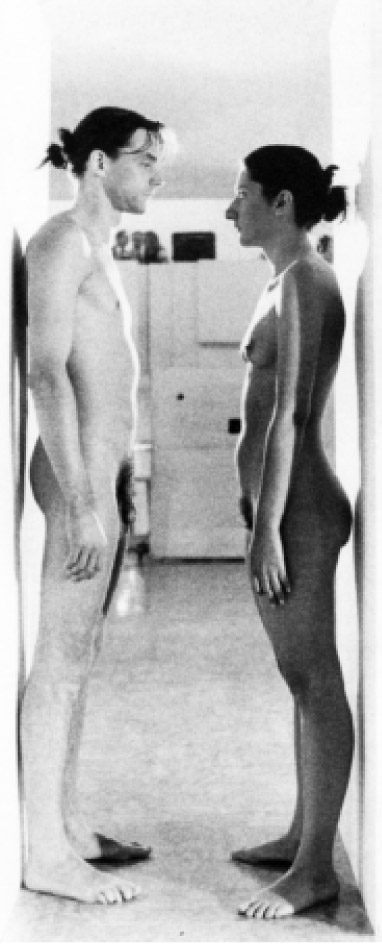

La superación inconsciente del umbral resulta con frecuencia algo fatal. Para quien pretende llegar ante la presencia del príncipe o del dios al otro lado de la puerta comienza un recorrido agitado, tanto en la domus imperial como en la iglesia paleocristiana, de forma que el visitante o el fiel toma conciencia del progresivo cambio que está teniendo lugar dentro de él. Porque nada a este lado de la puerta pertenece ya al mundo de la casualidad y lo gratuito, sino sólo al de la conciencia de cada elección, de cada paso, de cada deriva. Y es que atravesar la puerta presupone un acto decisivo. Al marcar con un único gesto su límite[203] se constituye un recinto: es el templo, lo sagrado. Penetrar en él supone una elección, con todo lo que ello comporta. Lo pro-fano (pro-fanus significa «frente al templo») y lo sagrado (fanus) se enfrentan. La célebre performance de Marina Abramovic y de Ulay de los años setenta, de la que ya hemos hablado, puede aclarar adecuadamente la evolución de la idea del umbral en el arte y en la cultura contemporánea, en tanto figura ya no mística y espiritual, sino psíquica y social: desde el mensaje al pasaje (fig. 6). Apoyados y desnudos en los estípites de una estrecha puerta, los dos artistas obligaban a los espectadores a pasar entre ellos, haciéndose rozar y poniendo así en contacto físico cuerpos que en otras circunstancias no se habrían tocado jamás: el cuerpo del arte y el cuerpo del espectador[204].

El umbral posthumano

Vigilando el umbral actual, situado entre la condición humana y la mutación post human, se colocan hoy, esperando nuestro paso, el cuerpo físico y el cuerpo tecnológico. Stelarc documenta de modo preciso esta conciencia propia de nuestra época, encuadrándola en el interior de una concepción revolucionaria que supone una nueva relación entre cuerpo, tecnología e información: «En nuestra decadente fase biológica accedemos a la información como si ello compensara nuestra inadecuación genética. La información es la prótesis que sostiene nuestro cuerpo obsoleto»[205]. Transarquitectura, cuerpos digitales y comunicación simultánea pertenecen al mismo horizonte semiótico y estético. Al sumarse, filosofía, ciencia y tecnología permiten la constitución de un nuevo imaginario, que se concreta a partir de la coincidencia ontológica entre una realidad inmaterial y una existencia digital. Ser digitales, el tan conocido y provocador libro de Nicholas Negroponte[206] documenta suficientemente las características de esta condición postbiológica nuestra o, según la afortunada denominación adoptada por Jeffrey Deitch para su exposición-manifiesto, Post Human[207]. Por sí solo, sostiene Stelarc, el cuerpo biológico es insuficiente para representar la complejidad del cambio que acontece en nuestra época: insuficiente para seguir al hombre en su viaje artificial, en su paso de la puerta existente entre la dimensión evolutiva y la catastrófica.

Blitz-Einblick

El arte moderno no tiene sitios, sujeciones, templos. Se aleja progresivamente de todo aquello que es sagrado, aún teniendo constantemente presente ese trasfondo inefable e irrepresentable que es —decía Wittgenstein— lo místico[208]. A la dimensión religiosa, el arte moderno contrapone la dimensión de lo infinitamente abierto, de lo perfectamente transitable por el cuerpo. De hecho, la «puerta moderna» no puede sino abrirse a la libertad total y, por tanto, a la erradicación respecto a cualquier límite, a cualquier dogma y a cualquier peaje. Precisamente por ello, la historia del arte moderno puede perfectamente resumirse en la contraposición cada vez más intensa entre el ojo y la mirada, entre el ver y el comprender, entre lo exterior y lo interior (en sus distintas variedades: lo psíquico, lo mental, lo espiritual): en síntesis, entre el ver y el vivir.

Es una historia que puede describirse como el paso iniciático de una visión esencialmente retínica, que entiende lo real como un «pasto para los ojos», a una visión intencionadamente misteriosa y, por tanto, profética: una visión, un shining, una «brillantez» (ein Blitz, un destello, contrapuesto al Einblick, la mirada), que pretende sobrepasar el límite de lo real para captar la presencia de lo invisible, darle forma y mostrarlo bajo su especie simbólica. Es el encuentro entre la física de lo visible —de lo externo, del exterior, de lo mundano— y la metafísica de lo invisible —de lo interno, de lo espiritual, de lo místico— lo que constituye el fundamento del arte moderno.

La cuestión del límite entre lo conocido y lo desconocido es algo distinto: es un problema científico, que evoca columnas de Hércules que vadear. Aún más amplia que la que plantea la confrontación entre visible e invisible es la pregunta: ¿lo desconocido puede, y de qué forma y para quién, transformarse en conocido? Una novela de Daniele Del Giudice, Atlas occidental[209], ya había abierto una reflexión sobre esta pregunta tan antigua como occidental. De hecho, la trama no es sino un pretexto para llevar a cabo una investigación sobre los límites del arte y de la ciencia y, por tanto, sobre los límites mismos del saber: una interrogación que, no obstante, tiene su estatuto e historicidad sólo si la entendemos dentro de la lógica de la tradición racionalista de lo moderno, es decir, antes de la conciencia posmoderna del final definitivo de las grandes e ilusorias visiones de la ciencia, de la historia y de la política. El argumento gira en torno al encuentro y la consiguiente amistad entre un científico y un literato, cuyas afinidades electivas se resuelven al final porque cada uno de ellos identifica la presencia dramática de un umbral infranqueable en su propio saber, coincidente con el límite objetivo al que cada «ciencia» ha llegado: por una parte, el límite último de la dimensión subatómica; por otra, el confín semántico y representativo (el límite «lógico»…) de la palabra. Éstas son las puertas de la razón.

Las puertas de lo espiritual

El comportamiento de la vanguardia histórica ante la puerta —es decir, ante ese umbral que cerrar o abrir, ese límite que atravesar o ignorar— había sido el de entender la elección, cualquiera que fuese, como un acto crucial y trágico, resumen de la contraposición entre lo físico y lo metafísico, dos ejes que se cruzan en el centro de la totalidad de las obras de Klee, Kandinsky, Malevič y Mondrian.

Kandinsky, el gran teórico de la abstracción, decidió el cierre del arte al mundo externo, argumentando que la caída de las grandes visiones del mundo, religión, ciencia, moral, no podía provocar sino la clausura del sujeto en sí mismo: «Cuando la religión, la ciencia y la moral (esta última gracias a la mano fuerte de Nietzsche) se ven zarandeadas y los puntales externos amenazan derrumbarse, el hombre aparta su vista de lo exterior y la centra en sí mismo»[210]. Estamos en 191, y el texto en el que aparece tal consideración, por otra parte construida significativamente en torno a una alusión directa a la responsabilidad de Nietzsche en la crisis de la moral convencional, es el famoso ensayo Sobre lo espiritual en el arte.

Ya Worringer, en su Abstracción y naturaleza (1908), había detectado la opción por la abstracción en el arte, determinada por la pérdida «histórica» del mundo; de hecho, la humanidad se habría alejado del conocimiento íntimo del «mundo externo», que se nos presenta por ello y para siempre como algo ajeno y negado[211]. Es, por tanto, tomando como base estas premisas, este cerrar la puerta del estudio artístico a la confusión del mundo, como comienza la que podríamos definir como «tragedia espiritual» de la abstracción, de la que dan testimonio Klee, Kandinsky, Malevič y Mondrian. La idée fixe de gran parte de la cultura moderna, sobre todo centroeuropea, será, no por casualidad, la obsesionada tentativa de cancelar el mundo externo: «El mundo exterior —sentenciará Kraus en uno de sus más conocidos aforismos— es el síntoma fastidioso de un malestar».

La puerta de la Ley

La puerta juega un papel fundamental en una nutrida serie de obras de literatura negra, en tanto instrumento para aumentar el suspense (los pasos detrás de la puerta, el picaporte asido por manos desconocidas en el silencio de la noche, la pérdida de la llave con que abrir la puerta y huir del agresor). Es la absoluta protagonista del llamado misterio de la «habitación cerrada», es decir, la presencia del muerto asesinado dentro de una habitación cerrada desde dentro, que anuncia en la imaginación toda una serie de soluciones: el suicidio que se hace pasar por homicidio, la falsificación del certificado de defunción del personaje, el recurso a técnicas ilusionistas, el paso de la llave por debajo de la puerta mediante un hilo que se desliza a través de la cerradura y que permite a aquélla ir a parar dentro de la habitación del delito.

La presencia de la puerta en la literatura clásica exhibe una infinidad de valencias y significados simbólicos. Entre ellos uno, el del cuento de Kafka, Ante la ley: un hombre pide que se le permita pasar por la puerta que indica el acceso a la Ley, una puerta siempre abierta, pero custodiada por un ujier[212]. El ujier, desafiante, le dice que espere y le cuenta que tras esa puerta habrá otras y otras más, con sus respectivos guardianes. El hombre se sienta a esperar; espera años y años. Cuando finalmente se ha hecho viejo, casi paralítico y ya moribundo, se atreve a plantear la fatídica pregunta: ¿si todo el mundo afirma aspirar a la Ley, por qué en todos estos años, nadie ha pedido entrar? «Porque —le responde el ujier, cerrando finalmente la puerta— esta entrada estaba destinada sólo a ti».

En el capítulo noveno de El proceso, Kafka comenta esta parábola complicándola aún más: no es el vigilante, fiel a su deber y, por tanto, esclavo de la Ley, quien ha errado en su comportamiento, sino el hombre, el único de los dos protagonistas que es libre, quien sin entender nada insiste en pasar ese umbral que ni siquiera el propio ujier podrá superar jamás. ¿Se puede atravesar la puerta de la Ley? Kafka no da respuesta alguna a esta pregunta, sino reafirmando en todo El proceso que la Ley es desconocida, que su puerta está completamente abierta y, precisamente por ello, es infranqueable. «¿Cómo podemos esperar “abrir” —afirma Cacciari, quien, junto a Derrida, como nos lo recuerda Agamben[213], ha sido uno de los más agudos intérpretes del texto de Kafka— si la puerta ya está abierta?, ¿cómo podemos esperar entrar en lo abierto? En lo abierto se está, las cosas se dan, no se entra… Podemos entrar sólo allí donde podemos abrir. Lo ya abierto nos inmoviliza…»[214].

Hiperpuertas

En términos simbólico-literarios, la puerta asume el significado de límite entre el espacio dentro del cual podemos movernos, comprender y actuar, y la dimensión a la que no podemos acceder, que no podemos comprender y que de un modo u otro nos excluye. Lo que nos excluye es lo desconocido. El acceso a lo desconocido ha sido resuelto literariamente pensando la puerta como un elemento «mágico», aunque sería mejor decir como un objeto «tetradimensional»; esta característica espacio-temporal está presente en un considerable número de obras de literatura fantástica, desde Lewis Carroll a C. S. Lewis, a Robert Heinlen; en general, las «puertas mágicas», como da fe Rudy Rucker, se describen como «túneles a través del hiperespacio» y, para ser más precisos, como «puentes de Einstein-Rosen» o «agujeros de gusano de Schwarzschild»[215]. Hiperpuertas fantásticas que, como en la novela de Michael Crichton, Rescate en el tiempo[216] (basada parcialmente en datos científicos[217]), plantean la posibilidad de entrar en universos paralelos, que transcurren con tiempos distintos al nuestro permitiendo el desplazamiento a un punto cualquiera de ese espacio llamado multiverso (la definición de «mundo» según la lógica de la Física Cuántica). Como anunciaba la saga literaria y cinematográfica de Star Trek, la ciencia actual permite ya el paso efectivo de un cuerpo a través de la puerta espacio-temporal, incluso si éste está constituido, de momento, sólo por un átomo de carbono-60.

Son innumerables las obras cinematográficas que nos llevan ante una puerta que conjuga la ciencia con la ciencia-ficción, sumergiéndonos en quintas dimensiones. Desde luego, es sobre todo en el cine donde la puerta se presenta en todo su terror y en todo su misterio: los secretos de Double door, de Charles Vidor (1934); de Jane Eyre, de Robert Stevenson (1944); de The Shuttered Room, de David Greene (1966); de The Hole, de Nick Hamm (2001); de The House Next Door, de Joey Travolta (2002). Infinitas puertas que se abren y se cierran sobre la pantalla, puertas de buhardillas, de sótanos, de estudios, de salas de estar, de habitaciones, de almacenes, de graneros, de establos y, en el mundo urbano, de urbanizaciones, moteles, hoteles con «portero de noche».

The Texas Chain Saw Massacre, de Tobe Hooper (1978), narra las peripecias de un personaje que realmente existió, Ed Gein, de Plainfield (Minnnesota), quien ya había inspirado la célebre obra maestra de Hitchcock, Psicosis. Se trata de una película que acelerará la evolución del cine splatter, al demostrar que ninguna puerta puede protegernos de ese monstruo que vive a nuestro lado o que, con mayor frecuencia, está dentro de nosotros. Como escribe Stephen King, «cuando llegamos a casa y echamos la llave a la cerradura nos gusta pensar que hemos dejado fuera todos los problema. Pero no le hemos cerrado la puerta al mundo, nos hemos encerrado con ellos»[218].

La mirada de Medusa

Una larga serie de puertas se abren una tras otra a lo largo de la historia del arte figurativo moderno. Si la figura de la ventana se explica en el contexto de la infinita variabilidad inmaterial de la mirada, la puerta evoca pasos, pasajes físicos en los que los cuerpos se ven directamente implicados. La puerta pertenece al teatro y a la vida, al espectáculo y a la calle, a la representación y a la realidad, a la historia literaria y, sobre todo, al cine.

Un siglo separa dos obras teatrales emblemáticas: la comedia en un acto de Alfred de Musset, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermé (1845), en la que los dos protagonistas, un conde y una marquesa, entran y salen de la escena con un continuo movimiento de puertas, y el texto teatral Huis clos, la Puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre (1943). La puerta de la que habla Sartre, que encierra a tres personajes, representa el paso del infierno, un infierno especial, el de los muertos vivientes. Ni muertos ni vivos. Sólo que no es necesario franquear la puerta, porque el infierno no está al otro lado, sino a este lado de ella. El castigo infernal es estar aquí, en esta tierra, vivos y muertos al mismo tiempo y por ello condenados a la tortura de vernos los unos a los otros de una manera que queda suspendida entre el ser y el no-ser. Como dice Pier Aldo Rovatti, comentando la particular temática del drama sartriano, «la relación entre yo y el otro no puede sino cristalizarse en una suerte de doblecaptura: la mirada de cada uno es siempre para el otro una mirada de Medusa»[219].

La puerta habitada

En medio de la puerta un espacio; en efecto, en latín spatium significa tanto lugar intermedio como intervalo (el espacio es el tiempo empleado en recorrerlo…): pero si es espacio, ¿cuánto es este espacio? Entre la situación de clausura y la de apertura del sujeto ante una opción aparece, ahí, en toda su evidencia, la posibilidad de una solución, una puerta que pueda ser habitada.

Como hemos dicho, todas las ceremonias relacionadas con los ritos de paso gozan de espacios temporales y simbólicos en el interior de las puertas. El arte, que simboliza en cada obra el paso de lo invisible a lo visible, ha representado de modo concreto la fisicidad de este umbral: así, Tony Cragg, Jannis Kounellis, Carl Andre, Michelangelo Pistoletto, Anish Kapoor, Mario Merz, Studio Azzurro, Maria Nordman utilizan rocas, cristales, haces de leña o televisores para significar que cada lugar que se debe atravesar es un espacio habitado por un símbolo. La obra de arte se configura de este modo situada en el interior de la sección que une y contrapone espacios diferentes. Al hacerlo así se codifica poderosamente moderna, mientras la característica de nuestra época posmoderna es la de fluidificar de manera difuminada todos esos lugares de paso.

Las categorías de la continuidad, de la contigüidad, de la globalidad y de la simultaneidad (en otras palabras, del fin de las otrora firmes relaciones opositivas) han determinado ineluctablemente la desaparición del carácter simbólico del umbral y del límite como figuras trágicas del aut-aut, es decir, de la elección. Entonces, ¿cómo se sitúa el arte respecto al paso de los estatutos de certeza a esos otros difuminados de la llamada condición posmoderna? El arte habita la puerta convirtiéndose en representación del tránsito y de la transición; ya no sólo pretende llevar lo invisible a lo visible, sino que intenta conducir lo vivible al trasiego, a la energía de la contaminación, de lo híbrido, de la quimera, de la doble habitabilidad. Nuevos «ismos» se materializan fugazmente dentro de los istmos: ismos como istmos, en cuyos estrechos pasos conceptos y figuras se ven forzados y obligados a pasar, a encontrarse, a fundirse. Ya no más el acento en la crisis, sino en el camino, en el tránsito, en la mutación, en la apremiante metamorfosis, en el paso de una era biológica a otra tecnológica, de un continente a otro. Una era tecnológica en la que la técnica tiene el carácter y la lógica de una simulación cada vez más seductora: hacia la desaparición progresiva de la contraposición entre natural y artificial, entre hombre y máquina, entre real y virtual.

Istmos

Paso de doble sentido. Doble sentido del pasaje, lugar común a dos caminos que acabarán por entrecruzarse, a chocar y a (con)fundirse en un is(t)mo común. Doble sentido de este momento extraordinario: por una parte, un arte que sale de sí mismo, que franquea sus propios géneros y sus propias categorías, reconociendo la imposibilidad de un desarrollo ulterior interno e intentando poner en acción una metamorfosis radical, en sintonía con el crecimiento de la innovación tecnológica y científica; por otra, una tecnología de la comunicación que debe procurar la mejora en la calidad artística de sus «formas» expresivas. Formas que pertenecen a dimensiones, categorías y paradigmas completamente nuevos y que sefundan sobre la simulación más que sobre la representación; sobre la simultaneidad (la misma raíz, simul-, que simular) más que sobre el tiempo; más sobre el clon y lo híbrido que sobre el «punto de vista»; más sobre lo digital y ya no sobre lo analógico; más sobre la panopticidad de la televisión y ya no sobre la linealidad de la escritura. La dramática elección sólo puede resolverse mediante la asunción de una Weltanschauung posmoderna: podemos, como la Porte duchampiana, intentar no ser definibles desde un punto de vista lógico, estar al mismo tiempo dentro y fuera del mundo mediante nuestra doble naturaleza, biológica y electrónica, desarrollando al máximo nuestra dimensión rizomática.

La cuestión del carácter moral y político, más que fundamentalmente estético, de la relación del arte con el mundo externo continua planteándose aún hoy en las declaraciones de intenciones de algunas muestras ya citadas, como Documenta de Kassel (Poetics/Politics, de 1997) o la Bienal de Venecia (Less Aesthetics, More Ethics, Bienal de Arquitectura, 2000), revelando, a pesar de todo, toda una serie de contradicciones y paradojas. De hecho, el tema propuesto por la última Documenta puede entenderse como la petición de un desplazamiento del arte hacia territorios heterogéneos, «politécnicos» y «polisémicos» de la política: ¿es aún posible crear poéticas absolutas, capaces de discutir políticas que tienen ya dimensiones inasibles, transnacionales y mundiales? En Venecia, Fuskas, director de aquella particular edición de la Biennale, se preguntaba si sería aún posible salir de un concepto de esteticidad ligado todavía a una creatividad que no quiere asumir el riesgo y la responsabilidad de pensar la obra en relación con el mundo. El desafío es casi insuperable. Ninguna ética es ya posible dentro de un proyecto capitalista, el cual no puede evitar tener como objetivo prioritario el de hacer de modo que se acreciente y recapitalice su propio beneficio. Estamos aquí ante la figura trágica de la técnica, a la que el capitalismo, incapaz de asumir ninguna actitud ética, haconfiado la tarea de salvar el mundo, condición esencial para su propia supervivencia[220].

Puertas triunfales

Al disminuir para el sujeto contemporáneo la capacidad de elegir de manera autónoma y de decidir la forma de su propia libertad, cada figura simbólica que represente el concepto de elección no puede acabar de otro modo que no sea desapareciendo. La figura de la puerta se desvanece en el paso de la condición moderna a la posmoderna[221]. La puerta posmoderna ya no constituye ningún drama, indecisión, obsesión y miedo, sino que es habitada ella misma; la misma estética se manifiesta frente, detrás y dentro de la puerta.

¡El Grand Arche! El gran arco construido por Von Spreckelsen en París en el centro del barrio de La Défense (1988) como clausura/apertura final del rectilíneo paseo triunfal (Plaza de la Concordia, Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Avenida de la Grand Armée, Puerta Maillot, Avenida Charles de Gaulle, Puente de Neuilly) cierra todos los «triunfos»: más allá de la puerta está el gran cementerio de Fauvelles. El arco se ha hecho túnel, paso y además perfecta habitación entre la vida y la muerte, consideradas ambas como dos formas extremas de la apariencia. Al mismo tiempo, su desmesura convierte la arquitectura en escultura, en instalación «abierta», ¡al abierto! Si su inspiración deriva dela «minimalidad minimalista» de los cubos o del túnel de Morris, de Judd o de Anthony Smith (particularmente de Playground, 1966), su efecto es el exceso, lo fuera de toda medida: sólo desde el obelisco de la Plaza de la Concordia reaparece modulado. Su categoría estética toma sentido con la distancia: bajo el gigantesco trilítico, su exceso es, al contrario, inequívocamente artístico (como todos los demás casos de arquitectura-monstruo, el Guggenheim de Gehry en primer lugar), habiendo sometido la forma a la técnica. El «gran vacío» pertenece al arte; el túnel, el istmo, a la estética posmoderna del tránsito. Verdaderamente una cuestión histórica, como sostiene también Perniola, al revelarse la esencia de la técnica precisamente como Gestell, como tránsito[222].

En el tránsito la puerta ya no tiene razón de ser. ¡La puerta sin puerta![223] Hay algo de budista en esta condición de transitoriedad. De paso continuo e ininterrumpido de una condición a otra, de un estado a otro, de un concepto a otro, en la «crisis de la modernidad», la posmodernidad, caracterizada sobre todo por su carácter informático y telemático, constituye una dimensión en continuo cambio, dominado por el incesante trasiego de datos (una dimensión fundada sobre datos en perenne tránsito, inmediatamente falsificados y, por lo tanto, sometidos a la ley de la innovación continua). Quizá se podría evitar la entrada con un movimiento decididamente conjurador y pasar no por la puerta, sino a través de sus estípites en columna, que se abren girando sobre sí mismos, como hace Jean Nouvel en la fachada de la restaurada Opera de Lyon, una de tantas obras maestras de la arquitectura transparente contemporánea. Como ya había intuido proféticamente Benjamin en 1929:

[…] para este siglo está escrito que le ha llegado la hora a la vivienda en el sentido antiguo en el que, sobre todo, primaba ocultarse. Giedion, Mendelssohn, Corbusier hacen de la morada de los hombres un lugar de tránsito de todas la fuerzas y ondas imaginables de luz y aire. Lo que viene está marcado por el símbolo de la transparencia[224].

La House VI

Ésta es la pregunta que la arquitectura debe plantearse: ¿Cómo concebir una arquitectura no necesariamente habitable? O, al contrario, ¿cómo pensarla como «pura virtualidad», ese «presente ausente del mundo físico», como la definiera Peter Eisenman?

La House VI (Cornwall, Conneticut, 1972-75) de Eisenman es un extraordinario ejemplo de respuesta a ese desafío. Eisenman proyecta una casa cúbica, articulada en submódulos también cúbicos, que tiene toda la apariencia de ser respetuosa en lo funcional con el arquetipo neoplasticista (Rietveld), si no fuera porque es prácticamente inhabitable. En el centro del comedor se levanta una pilastra; una escalera está colocada del revés, intransitable. Einseman divide la cama de matrimonio en dos para evidenciar un corte en el pavimento, el cual prosigue hasta el techo, realizando la operación inversa respecto a la ideada por Thomas Jefferson[225], quien, como Duchamp, había unido con una solución dos ambientes diferentes. Si Duchamp hace «hiperfuncionar» dos espacios con un solo golpe de hoja de puerta, Jefferson, a la hora de construir su casa en Monticello (edificada entre 1768 y 1809), ocupa al mismo tiempo una parte de la habitación y una parte del estudio mediante una cama que atraviesa el umbral de las dos estancias (fig. 7). La cama de Jefferson se presenta como un puente interpuesto entre el estudio y la habitación de descanso: una presencia paradójica que confía la casa entera al desafío interpretativo.

Eisenman sostiene, como motivo de su elección, que «la habitabilidad es para el espacio lo que la representación es para un cuadro». Sólo acatando esta premisa una casa puede responder al requisito de no ser una casa. La cama, tradicionalmente oculta a la vista de los huéspedes, queda totalmente expuesta gracias a la cruel y misógina solución ejecutada por Eisenman, como una monstruosidad familiar que no puede esconderse: un objeto que no permite en absoluto el reposo.

A fin de cuentas, la puerta decide a qué estética quiere pertenecer: a la estética del vacío o a la estética de lo lleno. ¿Pertenece a la lógica que hace del vacío, tanto en Oriente como en parte del arte occidental, una «figura», o bien pertenece a la clausura, a la opacidad y a la intransigencia de la ideología de la vida metropolitana, condenada a su blindaje? La única arquitectura que no prevé puertas de acceso es ese fantasmagórico perfilado de casa que supone la Franklin Court de Robert Venturi, sin paredes, techo ni suelo. ¿Pero eso es una casa? Por otra parte, ninguna puerta, por blindada que lo esté, puede obstaculizar la entrada del hombre invisible, que hoy en día ya no es un personaje de ciencia-ficción resultado de algún horrible experimento químico-físico, sino verdadera presencia ontológica metafísico-electrónica.

Y es que el habitar posmoderno no contempla como característica esencial la espacialidad de volúmenes y ambientes, sino localizaciones temporales con modificaciones continuamente variables. El vivir mismo, ahora en las redes telemáticas, no es nada más que un nuevo habitar. La ventana del monitor (inesperada la acepción que adquiere la palabra «monito»)[*] se convierte en puerta, pasaje hacia la fisicidad virtual del cuerpo, «oxímoron videodrómico»[226]. Si no se entiende esto, nuestra época se hace verdaderamente invivible. Lo que está en cuestión no es tanto la fórmula técnica de este habitar, por otra parte definitivamente individual y subjetiva (por primera vez viajes y estancias pueden ser llevados a cabo sólo por un individuo cada vez), como la definición filosófica de este paso irreversible hacia la técnica.

Trans-trance

La consecuencia es arquitectura virtual, «máquina abstracta». Verdadera trans/trance: trans-arquitectura y trance espacio-temporal, suspensión agravitatoria en la transparencia y, por tanto, superación de todo tipo de límite. Practicar esa arquitectura sin puertas es como «fabricar un cuerpo sin órganos». Un cuerpo cuya multiplicidad lo vacía desde dentro hacia un exterior que lo va a volver a llenar, reemplazándolo de infinitos modos: continuas transformaciones, mutaciones y metamorfosis del sujeto, cuya última representación es la que ofrecela técnica en su modalidad arquitectónica. En ella es posible reencontrar todas las características del sujeto posmoderno.

Si para las vanguardias modernas, como hemos dicho, el problema fundamental era el de la relación entre cuerpo y espíritu, entre materia y abstracción, entre física y metafísica, el arte y la cultura de nuestros días están caracterizados, en cambio, por la problemática generada por la relación entre cuerpo y mente, entre inteligencia natural e inteligencia artificial, entre atomicidad y «biticidad». Si lo spiritual había constituido la referencia metafísica casi permanente de la modernidad, la posmodernidad está marcada por una cultura esencialmente informática y telemática, basada en la utilización de soft, es decir, de programas de cálculo. Soft se contrapone, por tanto, a spiritual, aunque ambas pertenezcan a una dimensión situada más allá de la física. Dos metafísicas, una frente a otra: la metafísica de lo espiritual como dimensión del mundo teológicamente entendido, la metafísica del soft como dimensión de lo puramente inteligible, de lo completamente técnico y de lo realizado matemáticamente.

Puertas horizontales

En el cambio radical acontecido en nuestra época, en la que ya no existe pasado ni futuro, ni lejos ni cerca, en la que todo va del sí al sí mismo, como destaca Perniola en Transiti, en la que todo aparece terriblemente (técnicamente) presente y cada lugar vale lo mismo (ni patrias ni utopías), la puerta a través de la cual la modernidad permitía el paso de un tiempo a otro, de un lugar a otro, se ha «desmesurado» hasta hacerse ininteligible, negando cualquier posible expectativa.

Sea cual sea el movimiento que hagamos, estaremos siempre obligados por el tiempo a verlo y a vivirlo todo simultáneamente, inmóviles en este pasaje sin dirección y, sobre todo, sin fin (sin fines y sin meta). Si todo es simultáneo, ninguna diferencia semántica puede ya operar entre lo que está aquí y lo que está allá, entre lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Todo está presente en el presente, todo es (un) precipitado en el presente, que simula técnicamente todos los tiempos, así como un lugar simula todos los lugares. La puerta de lo simultáneo no puede abrirse ni cerrarse, su hoja está al mismo tiempo aquí y allá, entre. Así es: trans-arquitectura, trans-cultura, trans-estética. Tres dimensiones en las que lo virtual se realiza perfectamente («la polaridad virtual-actual implica nuestra misma existencia»[227]), haciendo que acontezcan todas las posibilidades en un presente inmediato: es la imposibilidad radical de considerar el futuro y el pasado como centro de la experiencia contemporánea[228].

No creamos que este «presente inmediato», este «simultaneismo» de eventos y fenómenos, es sólo un efecto digital; se trata de una experiencia que se puede realizar materialmente cada vez que decidamos abrir las puertas horizontales y querer descender a las profundidades de lo real. Las puertas horizontales son las que permiten el acceso a la otra ciudad, la subterránea, especular y de signo opuesto a la que momentáneamente emerge a la luz del sol. La ciudad de las tinieblas eternas (de origen lovecraftiano[229], de paranoia ballardiana[230]), en la que el tiempo, no pautado por ninguna de las actividades humanas que lo han inventado y adoptado, se ha detenido para todos los que allí habitan.

Nueva York, por ejemplo. Manhattan, siendo más precisos. Habituados a descifrar la gran «isla» desde lo alto del Empire, del Seagram, del Chrysler o, en otro tiempo, de las Torres Gemelas, no pensamos nunca en su parte invisible y subterránea, cuyos pasajes y puertas están constituidos por alcantarillas, rejas, sumideros. Hay un Manhattan inferior oficialmente visitable y transitable, al que se accede a través de la Grand Central Terminal y la Port Authority Bus Terminal; pero hay otro aún más subterráneo, constituido por niveles múltiples, situados bajo la más profunda de las numerosas redes del metro.

Una ciudad del abismo, que comienza cincuenta metros por debajo de las últimas vías, un primer nivel de galerías de circunvalación y de paso para eventuales intervenciones, un segundo obstáculo de tuberías y túneles, un tercero, que es el de las cloacas, en muchos lugares inalcanzables, profundísimas, abandonadas desde hace décadas por los servicios de mantenimiento. A estos niveles del subsuelo se ha ido a vivir un número incalculable de personas, niños incluidos (en el primer nivel viven inasibles fantasmas del crimen). Este infierno siempre ardiente, húmedo, vibrante, es a pesar de todo un refugio para resguardarse del frío, de la intemperie, de las agresiones. Cuando cae la noche sobre la metrópolis, se abren a ras de calle algunas de esas puertas horizontales, poniendo en contacto (aunque sea momentáneo) a esos infinitos niveles sociales que constituyen la auténtica simultaneidad antropológica de la humanidad.

Blindajes

A las puertas que separan el infierno subterráneo de la luminosidad de la ciudad les sirven de complemento esas otras, bien blindadas, que dividen el exterior y el interior de las casas, de las oficinas, de los lugares de comercio y negocio, de los bancos, de los lugares de diversión: todo se cierra, se protege, se fortifica. Si la metrópolis está en agonía, su supervivencia momentánea proviene de una estrategia diversificada de militarización progresiva, muy frecuentemente invisible, pero eficiente, tal y como lo anticipara William Gibson en Neuromancer y otros cuentos. De hecho, las puertas de la ciudad, antiguamente físicas (las murallas) y hoy sociales, no han sido construidas para defenderla de predadores externos, sino, por el contrario, para impedir a sus habitantes que huyan y la abandonen a su destino carcelario y castrense (John Carpenter, Escape from L.A., 1996).

Según el juicio popular, quienes llevan a cabo los crímenes son siempre los otros, los ajenos, los distintos, los externos: esta solución interpretativa interrumpe para siempre toda posible comprensión de la atroz catástrofe planetaria de la que cada uno somos corresponsables. Inútilmente, la sociología, incluso en el más agudo de sus análisis antropológicos, explica lo que está sucediendo con el dominio de la técnica, obligada por el capitalismo a globalizar sus productos, sus dinámicas y sus modelos, difundiendo una estética universal, la cual permite que cada mercancía sea perfectamente adecuada a cualquier lugar del planeta y cualquier ser vivo.

La vida de los grupos de poder se concentra en el núcleo fortificado de la ciudad, allí donde los adictos a la seguridad pueden, con sólo apretar un botón, cerrar todos los accesos a áreas completas, a edificios enteros de apartamentos o de uso comercial, gracias a la información transmitida por videocámaras repartidas por puntos neurálgicos (en particular las aceras, ya que el peatón es considerado un residuo tribal). Las puertas se abren y se cierran, por el momento, todavía gracias al control de un ojo humano; mañana se moverán sólo tras haber examinado ellas mismas el ojo humano, cara a cara frente al umbral electrónico.

Algunas puertas se cierran y otras se abren al mismo tiempo: se cierran a la solución de los fundamentales y universales problemas raciales, étnicos, económicos y productivos, religiosos, políticos; mientras otras se abren a la omnipresencia de la técnica, al proyecto de globalización, al crecimiento de los poderes políticos y financieros, a la homologación de ideas, de productos, de comunicación publicitaria, a la definitiva creación de un sistema planetario de control electrónico, a la información en red, a la satelitización de la televisión, a la destrucción de toda disidencia crítica residual. Estas líneas de tendencia franquean todas las barreras, sin conocer límites ni obstáculos de ningún género y consiguiendo incluso superar, a nivel planetario, cualquier realidad política en nombre de una muy superior exigencia del mercado (global).

Cualquier portal web es hoy testimonio del final, por vez primera, de una cultura estética ligada a un país, a una patria, a un lugar, y por ello a un estilo, a una poética, a un movimiento. Ningún arte, del mismo modo que ningún dios, puede ya explicarse en el marco de una percepción del mundo en su totalidad (¿el arte de quién, el dios de quién?) y en el de su transformación irreversible en una desmesurada autorreproducción técnica. A este lado y al otro de la puerta, la misma situación y la misma continuidad: una dimensión global simultánea, hecha posible por una misma atmósfera de intenciones.

Fig. 1. Seaside, Florida, foto Steven Brooke, 2003.

Fig. 2. Maurizio Cattelan, Him, 2001, col. F. Pinault, part. (Foto del autor).

Fig. 3. Alberto Savinio, Monumento marino ai miei genitori, 1950, col. V. Lanteri Stame, Bologna.

Fig. 4. Gerhard Richter y Konrad Lueg, Leben mit Pop: Eine Demonstrantion für den kapitalistischen Realismus, Mobelhaus Berges, Düsseldorf, 1963.

Fig. 5. Marcel Duchamp, Porte: 11, rue Larrey, 1927.

Fig. 6. Marina Abramovic y Ulay, Imponderabilia. Imagen de la performance de junio de 1977 en la Galleria Comunale d’Arte Moderna, Bologna.

Fig. 7. Thomas Jefferson, interior de la casa de Jefferson en Monticello, Virginia, 1768-1809.

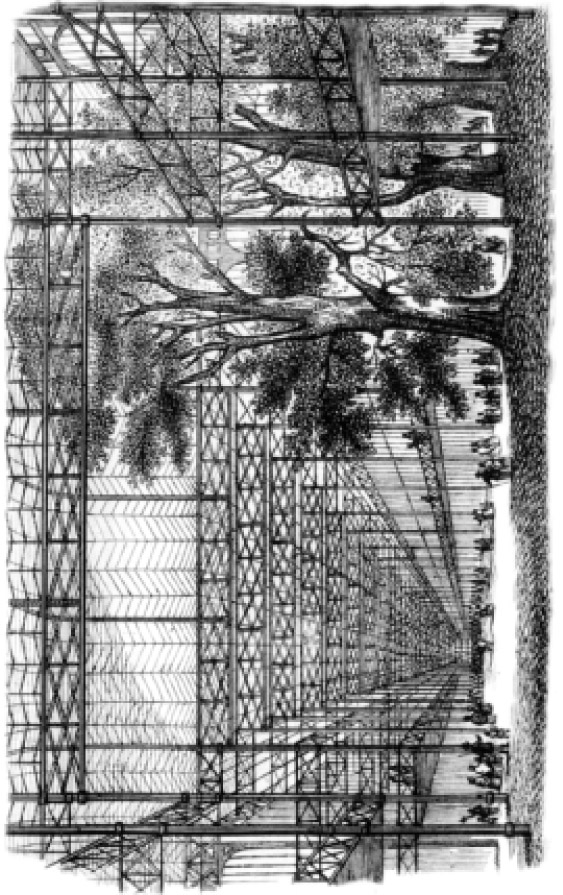

Fig. 8. Joseph Paxton, Crystal Palace, Londra, 1851.

Fig. 9. Twin Towers, Observation Deck, 1989 (foto del autor).

Fig. 10. Ludwig Mies van der Rohe, Hochhaus. Proyecto de rascacielos en vidrio en la Friedrichstrasse, Berlino, 1919.

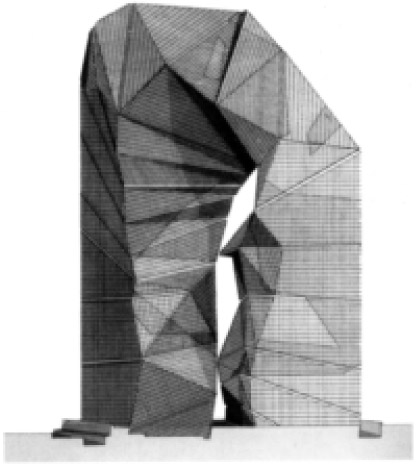

Fig. 11. Peter Eisenman, Max Reinhardt House. Proyecto de rascacielos entre la Friedrichstrasse y Unter den Linden, Berlino, 1992.

Fig. 12. Atelier van Liedhout, Ball, 1996.