6

La adolescencia

Conté los siete segundos que le llevó a mi padre tambalearse y caer en el suelo de la sala de estar, sobre su propia sombra. El sonido de su respiración mientras se hallaba tendido sobre la espalda era áspero y deprimente, y sus ojos, que miraban a los míos, aparecían redondeados, fijos e inyectados en sangre.

La enfermedad de mi padre vino presagiada a través de los cambios graduales que se operaron en su comportamiento a raíz del nacimiento de mis hermanas gemelas. Dejó de trabajar en el jardín y se negó a ver a sus viejos amigos. Oscilaba entre largos períodos de locuacidad y otros de un silencio casi completo. Físicamente, pareció envejecer diez años en el espacio de unos pocos meses. Perdió mucho peso y se quedó muy delgado, moviéndose cada vez con más lentitud e indecisión que nunca. Las líneas y pliegues de su rostro se hicieron más profundos.

Yo tenía diez años cuando me convertí en testigo accidental del primer colapso mental de mi padre. En los meses previos, mi madre hizo todo lo que pudo para protegernos del espectáculo y de los sonidos de su errático declive. No obstante, ese día entré inadvertidamente en la sala de estar y le hallé dando traspiés por la habitación, con los ojos muy abiertos y saltones, murmurando para sí mismo algo ininteligible. Yo no hice nada excepto observarle en silencio, sin estar seguro acerca de qué sentir, pero al mismo tiempo sin querer dejarle solo. El ruido que hizo mi padre al caer hizo venir rápidamente a mi madre, que me alejó de allí con dulzura, pidiéndome que subiese a mi habitación. Me explicó que mi padre no se encontraba bien y que estaban esperando que llegase el médico. Al cabo de diez minutos se presentó una ambulancia, con las sirenas apagadas. Desde lo alto de la escalera observé cómo ponían a mi padre en una camilla, le cubrían con una manta y se lo llevaban los enfermeros.

Al día siguiente la casa estaba más tranquila y de alguna manera parecía más fría. Recuerdo que estaba sentado en mi cuarto e intentaba pensar en mis sentimientos hacia mi padre, porque era consciente de que debía de sentir algo, pero no sabía qué. Al final me di cuenta de que a la casa parecía faltarle algo sin él y que deseaba que regresase.

Nos dijeron que papá necesitaba tiempo para descansar y que se lo habían llevado a un hospital donde se pondría bien. Estuvo fuera de casa varias semanas, y en ese tiempo sus hijos no pudimos verle, aunque mi madre iba a visitarle en autobús. El hospital era una institución psiquiátrica de internamiento, pero en esa época éramos demasiado pequeños para saber lo que significaba «enfermedad mental».

Mi madre no habló de la condición de mi padre con ninguno de nosotros y lo único que nos decía era que se estaba poniendo bien y que volvería a casa pronto. Mientras tanto, con siete hijos (cinco de ellos menores de cuatro años) de los que ocuparse, mi madre dependió mucho de la ayuda de sus padres, así como de los amigos de la familia y los asistentes sociales. También se esperaba que mi hermano y yo ayudásemos todo lo posible, ordenando, secando los platos y yendo a comprar.

Cuando mi padre regresó de su hospitalización, no lo celebramos. En lugar de ello, intentamos volver a la normalidad, con mi padre tratando de hacer las tareas cotidianas —cambiar pañales y preparar la cena— que constituían el núcleo de su rutina diaria antes de la aparición de su enfermedad. Pero ya nada era igual y creo que yo ya supe entonces que nunca volvería a serlo. El hombre que antes me había protegido y cuidado con toda su fuerza y energía había desaparecido, reemplazado por otro que necesitaba protección y cuidados. Debía medicarse regularmente y los médicos del hospital le aconsejaron descanso. Cada día, después del almuerzo, subía a su habitación y dormía varias horas. Mi madre nos pidió a los niños que jugásemos sin hacer ruido, como yo solía hacer, para no molestar el descanso de nuestro padre. Siempre que una o ambas bebés empezaban a llorar, mi madre se apresuraba a sacarlas de casa, al jardín, antes de ocuparse de ellas.

También cambió la relación entre mis padres. Mi madre, que antes dependía mucho de mi padre, tanto práctica como emocionalmente, ahora debía remodelar su vida en común y en cierto modo empezar de nuevo. Sus conversaciones eran cortas y la cooperación entre ellos, antes perfecta, parecía haberse perdido. Era como si tuvieran que reaprender a estar juntos. Mis padres discutían cada vez con mayor frecuencia; sus voces se hicieron más estridentes y oscuras, y a mí no me gustaba oírlos discutir, así que me tapaba los oídos con las manos. Tras una discusión especialmente encendida, mi madre subía y se sentaba conmigo en la quietud de mi habitación. Yo quería envolverla con aquel suave silencio, como si fuese una manta.

El estado de salud de mi padre fluctuaba según los días y las semanas. Había largos períodos en los que hablaba y se comportaba como antes, aunque de vez en cuando eran interrumpidos por súbitos lapsos de lenguaje entrecortado y repetitivo, de confusión y alejamiento de la familia. Le hospitalizaron más veces a lo largo de los años, durante unas semanas en cada ocasión. Y un día, tan repentinamente como apareció su enfermedad, mi padre pareció recuperarse. Empezó a comer y a dormir mucho mejor, adquirió fortaleza física y emocional, y recuperó su confianza e iniciativa. La relación entre mis padres mejoró, y como resultado de ello nació un octavo hijo, mi hermana Anna-Marie, en el verano de 1990. Diecisiete meses después llegó el último hijo, Shelley, nacida cuatro días antes de mi décimo tercer cumpleaños.

La mejoría de mi padre y el aumento continuo de la familia implicó otro traslado, en 1991, a una casa de cuatro dormitorios en Marston Avenue. Se trataba de una casa adosada que tenía tiendas cerca y también un parque.

Además, contaba con un jardín trasero. Como todos los hogares anteriores, sólo tenía un cuarto de baño para toda la familia de once miembros. Las colas frente al cuarto de baño eran el pan de cada día. La sala de estar y el comedor estaban separados mediante un juego de puertas, que a menudo permanecían abiertas, por lo que las habitaciones de abajo parecían solaparse. Siempre que se me ocurría algún pensamiento o idea en la cabeza, caminaba por esas estancias, de la sala de estar al comedor, a la cocina, al pasillo y otra vez a la sala de estar, realizando un circuito completo, dando vueltas y vueltas, con la cabeza agachada y los brazos pegados a los costados, absorto en mis pensamientos y totalmente ajeno a los que estuviesen a mi alrededor.

Empecé la escuela secundaria en septiembre de 1990. Ese verano, mi madre me llevó al centro para comprarme mi primer uniforme escolar: chaqueta y pantalones negros, camisa blanca, y corbata a rayas rojas y negras. Mi padre intentó enseñarme cómo hacer el nudo de la corbata, pero tras repetidos intentos seguía sin tener idea de cómo hacerlo, por lo que sugirió que simplemente aflojase y volviese a utilizar el mismo nudo durante la semana. Me puse muy nervioso mientras me probaba el uniforme. La chaqueta era de un tejido grueso y la notaba pesada, y los nuevos zapatos de cuero negros me quedaban muy justos y me apretaban los dedos. También necesitaba una bolsa en la que llevar los libros de texto y toda una variedad de material escolar: bolígrafos, lápices, bloc de notas, sacapuntas, goma, compás, regla, transportador de ángulos y bloc de dibujo.

La escuela era Barking Abbey (cerca de la iglesia de St. Margaret, donde se casó el capitán James Cook en 1762). Mi primer día allí empezó con mi padre ayudándome a anudarme la corbata y los botones de los puños de la camisa. Fuimos en autobús hasta la puerta del colegio, donde me dijo que fuese valiente, que el primer día en un colegio nuevo siempre es un gran desafío y que debía intentar pasarlo bien. Me quedé mirándole mientras se alejaba, hasta que desapareció de mi vista. Luego, un tanto dubitativo, seguí a los demás niños, que eran conducidos hacia el gimnasio cercano, donde el director iba a dirigirse a los nuevos alumnos. La sala era lo suficientemente grande como para acomodar a todos los niños sentados en el suelo, mientras que varios profesores permanecieron de pie apoyados en la pared. El suelo estaba sucio, y mientras me sentaba en la parte de atrás, el director —el señor Maxwell— pedía silencio y empezó a hablar. Me resultó difícil concentrarme y escuchar lo que decía, así que me puse a mirar al suelo, froté el polvo con las yemas de los dedos y esperé a que la reunión finalizase. Nos asignaron un número de clase y el nombre de nuestro tutor, y nos pidieron que nos dirigiésemos en silencio a nuestras aulas. Me emocionó descubrir que mi clase estaba junto a la biblioteca del colegio. Tras registrarnos, nos dieron el programa de las lecciones semanales. Cada materia la enseñaba un profesor diferente en clases separadas en diversas zonas de la escuela. Cambiar de una hora a otra, de asignatura en asignatura, de aula en aula y de un profesor a otro fue una de las cosas a las que más me costó adaptarme en la transición de la escuela primaria a la secundaria.

En mi clase había varios rostros familiares, de mi antiguo colegio, el Dorothy Barley. Babak, mi buen amigo, había ido a otro colegio en otra zona de la ciudad. Me sentía muy nervioso y no hablé con nadie de mi nueva clase, ni siquiera para presentarme. En lugar de ello, no dejé de mirar el reloj y de querer que las manecillas girasen con más rapidez y que se acabase la jornada. Cuando sonó ruidosamente la campanilla, los niños salieron al patio en tropel. Yo me quedé atrás, esperando a que todos se fuesen, temeroso de que me empujasen o atropellasen mientras salían de clase. Me dirigí a la biblioteca, saqué una enciclopedia de las estanterías de referencia y me senté solo en una mesa, para leer. Controlé el tiempo con el reloj de la biblioteca que colgaba de la pared, porque no quería llegar tarde a la vuelta a clase. Pensar en la posibilidad de llegar y que todos mis compañeros estuviesen sentados y mirándome me aterraba. Cuando sonó la campana para comer, volví a dirigirme a la biblioteca, para leer en la misma mesa.

A la escuela primaria llevaba fiambreras con lo que me había preparado mi madre la noche anterior. Pero ahora mis padres querían que comiese en el colegio, pues al formar parte de una familia con bajos ingresos tenía derecho a vales de comida. Después de estar media hora leyendo me dirigí a la entrada del comedor. Las colas habían desaparecido y pude llevar una bandeja hasta el mostrador por mí mismo y seleccionar la comida que quería. Señalé los palitos de pescado, patatas fritas y judías. Tenía hambre, así que incluí en mi bandeja un donut de la sección de postres. Me dirigí a la caja y le alargué el vale a la mujer que la atendía, que presionó varias teclas. Me dijo que el vale no llegaba para el donut y que debería pagar un suplemento. No lo esperaba, me sentí enrojecer y me entró una gran ansiedad; creía que iba a romper a llorar en cualquier momento. Al darse cuenta de mi situación, la mujer me dijo que no me preocupase, ya que era mi primer día en el colegio, y que podía quedarme con el donut. Encontré una mesa libre y me senté. El comedor estaba medio vacío pero comí todo lo deprisa que pude, antes de que pudiese llegar alguien y sentarse en la mesa conmigo. Luego me marché.

A la hora de volver a casa, esperé hasta que la marabunta de niños se hubiese diluido en la calle antes de dirigirme a la parada del autobús, que reconocí, porque era la misma en la que me había bajado por la mañana. Era la primera vez que utilizaba el transporte público solo y no me di cuenta de que para ir hacia casa debía tomar el autobús en dirección contraria al de la mañana. Cuando llegó el autobús me subí a él y dije mi destino, algo que había ensayado una y otra vez mentalmente. El conductor me indicó algo pero no le oí con claridad y automáticamente saqué el dinero para pagar el billete. El conductor volvió a repetir lo que acababa de decir, pero no pude procesar sus palabras en mi cabeza porque estaba muy concentrado para no asustarme por estar solo en un autobús. Me quedé allí hasta que finalmente el conductor dio un suspiro y tomó el dinero. Tiré del billete y me senté en el asiento vacío más cercano. Esperé a que el autobús diese la vuelta en cualquier momento para ir en dirección a casa, pero no lo hizo y cada vez me llevaba más lejos de donde yo quería ir. Empecé a angustiarme y corrí hacia la puerta, esperando impacientemente a que el vehículo se detuviese y las puertas se abriesen. Comprendiendo mi error, salté del autobús y crucé la calle para llegar a otra parada. En esta ocasión, cuando llegó, le dije al conductor el nombre de mi destino. Este no dijo nada más que el precio del billete, que yo ya sabía, y me sentí aliviado al ver que estaba en el autobús correcto y todavía más cuando al cabo de veinte minutos avisté mi calle desde la ventanilla y supe que había regresado sano y salvo a casa.

Con tiempo y experiencia, fui capaz de ir al colegio y volver solo en autobús. Desde la casa de Marston Avenue hasta la parada había un corto paseo y como siempre recordaba el horario del autobús, nunca llegaba tarde excepto, claro está, cuando era él el que se retrasaba. Cada mañana empezaba registrándome en el curso, seguido de las lecciones de ese día en diferentes aulas y edificios del recinto escolar. Por desgracia, como carecía de cualquier sentido natural de la orientación, me perdía con facilidad, incluso en lugares en los que llevaba viviendo años, excepto en las rutas que había aprendido especialmente mediante repetición. La solución para mí era seguir a mis compañeros a cada una de las lecciones.

Las matemáticas eran, claro está, una de mis asignaturas favoritas en el colegio. El primer día del curso, cada alumno debía completar un examen de esta materia a partir del que se le clasificaba según su capacidad y se le concedía un lugar en el grupo uno (el más alto), dos, tres o cuatro. A mí me pusieron en el uno. Desde mi primera experiencia en la clase me di cuenta de que las lecciones iban mucho más rápidas que las de la escuela primaria. Todo el mundo en el aula parecía implicado e interesado y se enseñaba un abanico muy amplio de temas, entre los que yo tenía mis favoritos: secuencias numéricas como la Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…), donde cada nuevo término en la serie proviene de la suma de los dos precedentes; gestión de datos (como calcular la media y la mediana de un grupo de números), y problemas de probabilidad.

La probabilidad es algo que a mucha gente le parece poco lógica. Por ejemplo, la solución al problema: «Una mujer tiene dos hijos, uno de los cuales es una niña. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro hijo sea también chica?». No es la mitad, sino un tercio. Y es así porque sabiendo que la mujer ya tiene una niña y por lo tanto no puede tener dos niños, las posibilidades restantes son: NC (niño y chica), CN (chica y niño) y CC (chica y chica).

El «problema de las tres tarjetas» es otro ejemplo de problema de probabilidad que produce una solución aparentemente ilógica. Imagina que tienes tres tarjetas: una es roja por ambos lados, otra es blanca por ambos lados, y la otra es roja por un lado y blanca por el otro. Una persona las coloca en una bolsa y las mezcla, antes de extraer una y ponerla boca arriba sobre la mesa. Aparece una cara roja. ¿Qué probabilidad existe de que la otra cara también sea roja? Algunas versiones de este problema señalan que como sólo hay dos tarjetas con lados rojos, una con un segundo lado rojo y la otra con una cara blanca, las posibilidades de que la tarjeta en el ejemplo fuese igualmente roja o blanca por debajo serían de la mitad. No obstante, la probabilidad real de que la tarjeta sea roja por el otro lado es de dos tercios. Para comprenderlo, imagina que se escribe la letra «A» en una de las caras de la tarjeta con dos caras rojas, y «B» en la otra. En la tarjeta con un lado rojo y otro blanco, se escribe la letra «C» en el lado rojo. Ahora imagina la situación en la que se saca una tarjeta mostrando un lado rojo. Las posibilidades son que sea el lado rojo de A, B o C. Si es A, el otro lado es B (rojo); si es B, el otro lado es A (rojo), y si es C, el otro lado es blanco. Por lo tanto, las probabilidades de que bajo la tarjeta a la vista esté un lado rojo son de dos tercios.

Otra de mis asignaturas favoritas en la escuela secundaria era historia. Desde muy pequeño me había encantado aprenderme listas de información y mi clase de historia estaba llena de ellas: las listas de nombres y fechas de monarcas, presidentes y primeros ministros tenían mucho interés para mí. Prefiero la no ficción a la ficción; por lo tanto, leer acerca de hechos y de las diferentes figuras que participaron en acontecimientos clave de la historia y estudiarlos era algo con lo que disfrutaba enormemente. También debía hacer análisis de textos e intentar comprender las relaciones entre diferentes ideas y situaciones históricas. Me apasionaba la noción de que un único y aparentemente solitario suceso podía provocar una secuencia de otros muchos, como una cadena de dominó. La complejidad de la historia me fascinaba.

Desde los once años de edad empecé a crear mi propio universo de figuras históricas, como presidentes y primeros ministros, e imaginé unas biografías completas e intrincadas para cada uno de ellos. Los diversos nombres, fechas y sucesos solían ocurrírseme por casualidad, y me pasaba mucho tiempo pensando en los hechos inventados y en las estadísticas de cada uno. Algunos están influidos por mi conocimiento de personajes y acontecimientos históricos reales, mientras que otros son muy distintos. En la actualidad continúo reflexionando acerca de mis propias cronologías históricas, y añadiendo nuevos individuos y sucesos. A continuación aparece un ejemplo de una de mis figuras históricas inventadas:

Howard Sandum (1888-1967), 32.º presidente de Estados Unidos de América.

Sandum nació en el seno de una familia muy pobre del Medio Oeste y luchó en la primera guerra mundial, antes de ser elegido para la Cámara de Representantes (como republicano) en 1921 y para el Senado tres años más tarde, con tan sólo treinta y seis años. Pasó a ser gobernador estatal en 1930 y fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre de 1938, derrotando al demócrata en ejercicio, Evan Kramer, de sesenta y cuatro años. Sandum fue presidente en tiempo de conflictos bélicos; declaró la guerra a la Alemania nazi y a Japón en diciembre de 1941. Fue derrotado por el demócrata William Griffin (nacido en 1890) en noviembre de 1944 (las elecciones presidenciales se celebran cada seis años), y posteriormente abandonó la política. Sandum, una vez retirado, escribió sus memorias, que se publicarían en 1963. Su único hijo, Charles (1920-2000), siguió como su padre el camino de la política y fue congresista entre 1966 y 1986.

Había asignaturas en el colegio que odiaba y que me costaban mucho. Carpintería, por ejemplo, era la que me parecía más aburrida y la que más me costaba. Mis compañeros se sentían felices cortando, lijando y haciendo algo con pedazos de madera, pero a mí me resultaba difícil seguir las instrucciones del profesor y a menudo me quedaba rezagado cuando todos habían acabado. A veces el profesor se impacientaba conmigo, se acercaba y me ayudaba. Creía que era un vago, pero la verdad es que me sentía en un entorno totalmente extraño y que no quería estar allí.

Lo mismo sucedía con educación física. Me gustaban los ejercicios que no implicasen interactuar con los demás. La cama elástica y el salto de altura eran actividades que me gustaban mucho y que deseaba practicar. Por desgracia, la mayor parte de las clases las pasábamos en el campo de juegos, practicando rugby y fútbol, que requieren mucha labor de equipo. Yo siempre temía el momento en que se seleccionaba a los capitanes, que a continuación elegían a sus compañeros de equipo uno a uno hasta que sólo quedaba una persona. Esa persona solía ser casi siempre yo. No es que no pudiera correr deprisa o chutar una pelota en línea recta. Lo que ocurría era que no podía interactuar con el resto de los jugadores del equipo, saber cuándo moverme, cuándo pasar la pelota y cuándo permitir que alguien más se hiciese cargo de ella. Durante un partido había tanto jaleo a mi alrededor que solía desconectar sin darme cuenta, y no sabía lo que sucedía hasta que uno de los jugadores o el capitán venía y se plantaba delante de mí, diciéndome: «Pon atención», o: «Participa».

Al hacerme mayor me siguió pareciendo muy difícil socializar con mis compañeros de clase y hacer amigos. En los primeros meses tras el principio de la escuela secundaria tuve mucha suerte de conocer a Rehan, un británico de origen asiático cuya familia se había trasladado a Gran Bretaña desde la India hacía cincuenta años. Rehan era alto y delgado, con una mata muy espesa de cabello negro que se peinaba frecuentemente con un cepillo que guardaba en su cartera del colegio. Los otros alumnos de la escuela se burlaban de su apariencia poco usual: le faltaban los dos dientes delanteros y su labio superior mostraba las cicatrices de un accidente de la infancia. Tal vez nos hicimos amigos y pasamos mucho tiempo juntos porque él también era tímido y nervioso, y —como Babak— una especie de extraño. Rehan era la persona junto a la que siempre me senté en clase y con quien recorría los pasillos de la escuela, hablando de cosas que me interesaban, mientras los otros niños jugaban en el campo y en el patio durante el descanso. A veces me recitaba poesía; leía mucha poesía, escribía sus propios poemas, y estaba muy interesado en las palabras y el lenguaje. Era algo más que teníamos en común.

A Rehan le encantaba Londres y se desplazaba regularmente por la ciudad en el metro, visitando zonas históricas donde vivieron y trabajaron poetas famosos, y su mezquita de Wimbledon para las oraciones del viernes. Le sorprendió descubrir que aunque yo llevaba viviendo en Londres toda la vida, no conocía casi nada de la ciudad, aparte de las calles de alrededor de la casa familiar. Por tanto, los fines de semana me llevaba de vez en cuando con él en uno de sus viajes en metro para ver lugares como la Torre de Londres, el Big Ben y el Palacio de Buckingham. Me compraba el billete y me llevaba hasta el andén, donde esperábamos el tren. Las estaciones eran lóbregas y húmedas, y recuerdo que me miraba los pies y haberme fijado en una cerilla retorcida y un paquete de cigarrillos estrujado donde se leía: «Cuidado: fumar puede ser muy perjudicial para su salud».

Al sentarnos juntos en el vagón, Rehan me enseñaba el mapa de las distintas líneas y estaciones del metro: amarillo para la línea Circular, azul para la línea Victoria, verde para la Distrito. El tren se movía un montón, sacudiéndose, como si estornudase. El centro de Londres no me gustó —estaba lleno de gente y ruido, de olores, visiones y sonidos muy diferentes— y había demasiada información para que pudiese organizarla mentalmente, lo que hacía que me doliese la cabeza. Me ayudaba que Rehan me llevase a sitios tranquilos, alejados de las multitudes de turistas y visitantes: museos, bibliotecas y galerías. Rehan me gustaba mucho y cuando estaba con él me sentía seguro.

Durante la secundaria, mi amigo tuvo muchas enfermedades y cada vez faltaba más a clase. Poco a poco tuve que vérmelas sin su compañía en el colegio, lo cual no resultaba fácil, y me torné vulnerable ante los compañeros de clase que se burlaban de mí por no tener amigos. Cuando cerraban la biblioteca del colegio, me pasaba los descansos caminando por los pasillos a solas hasta que sonaba la campana anunciando la clase siguiente. Me horrorizaban las actividades de grupo en el aula, cuando antes había trabajado encantado con Rehan. En lugar de ello, el profesor debía preguntar en voz alta: «¿Alguien me puede hacer un favor y formar equipo con Daniel?». Pero nadie quería y a menudo tuve que trabajar solo, lo cual me parecía estupendo.

Cuando tuve trece años, mi padre me enseñó a jugar al ajedrez. Un día me mostró el tablero y las piezas que él usaba para jugar con los amigos y me preguntó si me gustaría aprender. Asentí y él me señaló cómo se movían las piezas sobre el tablero, explicándome las reglas básicas del juego. Mi padre era autodidacta y sólo jugaba de vez en cuando para pasar el rato. No obstante, se llevó una sorpresa cuando le gané la primera partida que jugamos. «La suerte del principiante», dijo; volvió a colocar las piezas en sus posiciones iniciales y jugamos otra partida. Volví a ganar. En ese momento mi padre tuvo la idea de que quizás me beneficiase socialmente jugar en un club de ajedrez. Él sabía de uno cerca y me dijo que me llevaría allí para que jugase la semana próxima.

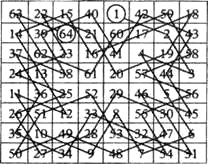

Existen muchos problemas matemáticos relacionados con el ajedrez; el más famoso y mi favorito se conoce como «problema del caballo», una secuencia de movimientos que lleva a cabo la pieza del caballo (que se mueve en forma de «L»: dos casillas verticalmente y una horizontal, o una casilla verticalmente y dos horizontalmente), de manera que visita cada casilla del tablero en una ocasión. A lo largo de los siglos, muchos famosos matemáticos han estudiado este problema. Una solución sencilla utiliza la «regla de Warnsdorff», según la cual en cada paso el caballo debe pasar a la casilla que tiene el «grado» inferior (el grado de una casilla es el número de casillas a las que el caballo puede trasladarse desde ella). A continuación aparece un ejemplo del «problema del caballo» solucionado con éxito:

El club en el que jugaba estaba a veinte minutos andando desde mi casa. Mi padre me llevaba todas las semanas y me iba a recoger al final de la tarde. El club contaba con una pequeña sala junto a una biblioteca y estaba dirigido por un hombre bajo con una cara tan arrugada como una ciruela seca, que se llamaba Brian. En la sala había varias mesas y sillas en las que se sentaban los ancianos, que se encorvaban sobre los tableros de ajedrez. Era un lugar muy tranquilo mientras se jugaban las partidas, excepto por el sonido de las piezas moviéndose, los relojes haciendo tictac, los zapatos dando golpecitos en el suelo y el zumbido de los fluorescentes de la sala. Mi padre me presentó a Brian y le dijo que era un principiante, que era muy tímido pero que estaba deseoso de aprender y disfrutar jugando. Se me preguntó si sabía cómo ordenar el tablero al inicio del juego. Asentí y se me pidió que me sentase a una mesa vacía con un tablero y un cajetín de piezas y que colocase cada una de ellas en la posición inicial correcta sobre el tablero. Una vez hube acabado, Brian llamó a un anciano con lentes muy gruesos para que se sentase enfrente de mí y jugase una partida conmigo. Brian y mi padre permanecieron retirados observando mientras yo movía nervioso cada pieza hasta que al cabo de media hora mi oponente volcó su rey y se puso en pie. Yo no sabía qué significaba todo eso hasta que llegó Brian y simplemente me dijo: «Muy bien. Has ganado».

Me gustaba ir a jugar al club cada semana. No era ruidoso y yo no tenía que hablar ni interactuar mucho con los demás jugadores. Cuando no jugaba al ajedrez en el club, leía en casa libros sobre el tema que había tomado prestados de la biblioteca local. Al cabo de poco tiempo sólo hablaba de ajedrez. Incluso le dije a la gente que de mayor quería ser jugador profesional. Cuando Brian me preguntó si quería jugar en competiciones representando al club contra jugadores de otros centros de la zona, me emocioné mucho, porque quería decir que podría jugar más, y di mi consentimiento de inmediato. Las partidas tenían lugar en diferentes días de la semana, pero a cada jugador del equipo se le preguntaba por adelantado si podría jugar. Brian me recogía en su coche y me llevaba, a veces con otro miembro del equipo, al lugar del encuentro. Esas partidas se jugaban de manera más formal que las del club, y cada jugador debía escribir los movimientos de la partida según se iban realizando en una hoja de papel que te proporcionaban antes del inicio. Gané la mayoría de mis partidas y no tardé en convertirme en un miembro habitual del equipo del club.

Después de cada partida, me llevaba la hoja de papel a casa y repetía los movimientos en mi propio tablero sentado en el suelo de mi dormitorio, analizando las posiciones para intentar descubrir maneras de mejorarlas. Era un consejo que había leído en uno de mis libros de ajedrez, y me ayudó a evitar repetir errores y a familiarizarme con diversas posiciones comunes durante un juego.

Lo que me resultaba más difícil de jugar al ajedrez era tratar de mantener un profundo nivel de concentración a lo largo de una partida larga, que a menudo podía durar de dos a tres horas. Tiendo a pensar profundamente en ráfagas cortas e intensas, seguidas de períodos más largos en los que mi capacidad para concentrarme en algo es mucho más reducida y menos consistente. También me resulta difícil «desconectarme» de las pequeñas cosas sin importancia que suceden a mi alrededor y que afectan a mi concentración: alguien suspirando enfrente, por ejemplo. Había partidas en las que conseguía alcanzar una posición ventajosa para luego perder la concentración, mover mal y acabar perdiendo. Eso era muy frustrante.

Cada mes leía el último número de la revista de ajedrez en mi biblioteca local. En una de las entregas leí un anuncio acerca de un torneo que se iba a celebrar no lejos de mi casa. Lo leí en parte: «Cuota de admisión: con antelación, 5 libras menos (off). El mismo día: 20 libras». Acostumbro a leer las cosas de manera muy literal, y no estaba del todo seguro de qué significaba la palabra «menos» en este caso, y me imaginé que era la abreviatura de off (oferta). Les pregunté a mis padres si podría participar; estuvieron de acuerdo, y me dieron un giro postal por la cantidad que creí que tenía que enviar: 5 libras. Dos semanas más tarde llegué a la sala donde se celebraba la competición y di mi nombre. El de la entrada repasó sus notas, y dijo que tenía que haber habido un malentendido porque todavía debía pagar otras 15 libras (como pagaba el mismo día, correspondía la tarifa completa). Por fortuna, llevaba algo de dinero encima y pagué, sintiéndome muy confundido por la situación.

Las partidas eran cronometradas; yo empecé mi primer encuentro confiadamente y jugué con rapidez. No tardé en lograr una posición de fuerza en el tablero y una buena ventaja respecto a mi oponente. Entonces, de repente, mi oponente movió, apretó el botón del reloj y se puso en pie rápidamente. Le observé caminando arriba y abajo del pasillo mientras esperaba que yo respondiese. Yo no me esperaba algo así y me di cuenta de que no podía concentrarme bien mientras él iba arriba y abajo, con sus zapatos crujiendo sobre el duro y brillante suelo. Totalmente distraído, realicé algunos movimientos muy malos y perdí la partida. Me sentí muy decepcionado, y también incapaz de jugar las otras partidas porque no pude volver a concentrarme. Salí de la sala y me fui a casa, teniendo claro que los torneos no eran para mí.

Continué jugando regularmente conmigo mismo con un tablero en el suelo de mi cuarto. Mi familia sabía que no debía interrumpirme cuando estaba en medio de una partida. Cuando jugaba conmigo mismo, el ajedrez era sosegador, con sus reglas fijas y coherentes, así como sus pautas repetidas de fichas y posiciones. A los dieciséis años creé una partida de 18 movimientos y la envié a la revista de ajedrez que leía ávidamente durante mis visitas a la biblioteca. Para mi sorpresa, la publicaron algunos meses después como el tema principal de las páginas de cartas al director. Mis padres se sintieron tan orgullosos que hicieron enmarcar esa página y la colgaron de la pared de mi dormitorio.

Al principio de ese mismo año —1985—, realicé mis exámenes de ESO, sacando las mejores notas posibles —A*— en historia, A en lengua inglesa y en literatura inglesa, en francés y alemán, dos B en ciencias y una C en carpintería. En el examen preliminar de matemáticas saqué una A, pero en los finales me dieron una B porque mi álgebra no era del todo buena. Me resultaba difícil utilizar ecuaciones que sustituían números —para los que tenía una respuesta sinestésica y emocional— por letras, para las que carecía de respuesta. Esa fue la razón por la que decidí no elegir matemáticas como optativa en COU, sino estudiar historia, francés y alemán.

Una de mis profesoras de francés en COU, la señorita Cooper, me ayudó a organizar mi primer viaje al extranjero, a Nantes, una ciudad costera a orillas del río Loira, al noroeste de Francia. Tenía diecisiete años. La profesora conocía a una familia allí a la que le encantaría alojarme y ocuparse de mí durante mi estancia. Nunca hasta entonces había necesitado un pasaporte, y tuve que solicitar uno con urgencia, antes de tomar el vuelo a mitad del verano. Recuerdo haberme sentido muy inquieto al tener que dejar a mi familia, volar en un avión e ir a otro país. Pero también estaba muy emocionado ante la oportunidad de poder utilizar mi francés y pude hacer frente a todo ello. Durante los diez días de vacaciones, la familia de acogida me trató extremadamente bien, ofreciéndome un espacio propio cuando lo necesité y animándome continuamente a utilizar y practicar mi francés. Toda conversación era en français, mientras jugábamos al ping pong, íbamos a la playa y durante las ociosas comidas a base de marisco. Regresé a casa sano y salvo, a excepción de mi piel algo quemada por el sol.

Ese mismo año llegó a nuestra escuela un chico alemán llamado Jens para estudiar durante el verano a fin de mejorar su inglés. Como yo era el único estudiante de mi clase que podía hablar su idioma, se sentaba conmigo durante las clases y me acompañaba allí donde yo fuera. Me gustaba tener a alguien con quien hablar y pasar el tiempo durante los descansos, hablando en una mezcla de alemán e inglés. Jens me enseñó muchas palabras de alemán moderno, como handy para teléfono móvil y glotze para televisor, que desconocía hasta entonces. Mantuvimos el contacto mediante correo electrónico cuando regresó a Alemania. Él me escribe en inglés y yo le contesto en alemán.

La adolescencia me iba cambiando. Era más alto y mi voz más profunda. Mis padres me enseñaron a utilizar desodorante y a afeitarme, aunque esto último me era muy difícil, me resultaba incómodo y acababa dejando crecer mi incipiente barba durante gran parte del tiempo. El raudal de hormonas también afectaba a la manera en que veía y sentía a las personas que me rodeaban. No comprendía las emociones. Eran algo que me sucedía sin más, y a menudo parecían caídas del cielo. Todo lo que yo sabía era que quería estar cerca de alguien, y como no entendía la cercanía como algo que es ante todo emocional, me acercaba a algunos estudiantes en el patio y me quedaba muy cerca de ellos hasta que podía sentir el calor de sus cuerpos en mi piel. Aún no comprendía el concepto del espacio vital, y que mi comportamiento hacía que otras personas se sintiesen incómodas a mi lado.

A partir de los once años supe que me atraían otros chicos, aunque pasaron varios años antes de que me considerase gay. A los demás chicos de mi clase les interesaban las chicas y hablaban mucho de ellas, pero eso ya no me hacía sentir como un extraño. Por entonces era muy consciente de que mi mundo era muy distinto al suyo. Nunca me sentí avergonzado acerca de mis sentimientos, porque no los había elegido conscientemente; eran tan espontáneos y reales como los demás cambios fisiológicos de la pubertad. A lo largo de mi adolescencia siempre fui muy inseguro debido a las burlas de que fui objeto y a mi incapacidad para hablar e interactuar cómodamente con mis semejantes, y por eso ligar nunca fue una opción para mí. Aunque en el colegio teníamos clases de educación sexual, nunca me interesaron y tampoco trataban de las sensaciones que yo experimentaba.

A los dieciséis años me enamoré de alguien, tras empezar sexto curso. Mi clase era mucho más pequeña que antes, con tan sólo doce estudiantes, y entre los nuevos había un chico que se había mudado hacía poco a la zona y que había escogido historia como optativa, igual que yo. Era alto, seguro de sí mismo y sociable, a pesar de ser nuevo en el colegio. En muchos sentidos era justo lo contrario que yo. Me sentía raro con sólo mirarle. Se me secaba la boca, me daba vueltas el estómago y el corazón me latía muy deprisa. Al principio tenía suficiente con verle a diario en el colegio, aunque si él llegaba tarde a clase me sentía incapaz de concentrarme, esperando que entrase por la puerta.

Un día le vi leyendo en la biblioteca escolar y me senté en la mesa de al lado. Estaba tan nervioso que me olvidé de presentarme. Por fortuna, él me reconoció y siguió leyendo. Permanecí allí sentado, incapaz de decir nada, durante quince minutos, hasta que sonó la campana que indicaba el final del recreo. Me levanté y me fui. Luego se me ocurrió la idea de que si le ayudaba con los deberes de historia, me sería más fácil interactuar con él. Escribí páginas y páginas de apuntes sobre las lecciones de historia del mes anterior y se las pasé la siguiente vez que le vi en la biblioteca. Pareció sorprenderse y me preguntó por qué lo hacía. Le respondí que quería ayudarle porque era nuevo. Tomó los apuntes y me dio las gracias. Escribí más apuntes para él, que aceptó sólo después de que le asegurase que no me causaba problemas. No obstante, nunca hubo un momento en el que se dirigiese a mí como a un amigo o hiciese el mínimo esfuerzo por pasar un rato conmigo. No tardé en impacientarme y escribí una nota acerca de cómo me sentía, que le di en la biblioteca durante un descanso. Salí del lugar en cuanto le di mi mensaje, incapaz de permanecer allí mientras él leía mis pensamientos más íntimos. Más tarde, al final de la jornada escolar, le vi mientras me dirigía hacia la puerta del colegio. Estaba en medio del camino, observando y esperando. Tuve la sensación de querer dar la vuelta y echar a correr, incapaz todavía de mirarle a la cara, pero era demasiado tarde; ya me había visto. Permanecimos juntos en el camino, sin decir nada, y durante un breve y feliz momento pareció como si él hubiese entrado en mi mundo. Me devolvió la nota, y dijo simple y amablemente que él no era el tipo de persona que yo quería que fuese. No estaba enfadado ni rabioso y no echó a correr, sino que permaneció pacientemente allí, mirándome hasta que bajé la cabeza y me alejé.

De vuelta a casa, hice lo que solía hacer en momentos de tristeza e incertidumbre: escuché mi música favorita, que siempre parecía tranquilizarme. Mi banda preferida eran los Carpenters, pero también me gustaban otros músicos, como Alison Moyet y los Beach Boys. Yo tenía un umbral de tolerancia muy alto para las repeticiones y a veces escuchaba la misma canción cien veces, una y otra vez, en mi walkman personal, escuchándola en una secuencia ininterrumpida durante horas.

Mis dos años en sexto fueron difíciles también a causa de otras cuestiones. El cambio en la estructuración de las lecciones y las materias me tomó por sorpresa y me adapté con dificultad. En mi clase de historia, los temas que estudié durante los dos años anteriores cambiaron por completo, dando paso a otros sin ninguna relación y que no me interesaban lo más mínimo. La cantidad de trabajo escrito requerido también aumentó de manera considerable y tuve que esforzarme bastante para poder escribir más sobre sucesos e ideas de las que apenas sabía nada y que no me interesaban. Sin embargo, en esa época, la relación que tenía con mi profesor de historia —el señor Sexton— era muy buena, mucho mejor que con cualquiera de mis compañeros. Él respetaba el interés que sentía por la asignatura y le gustaba hablar conmigo después de clase sobre los temas que más me interesaban. La flexibilidad del nivel de COU también implicaba que podía estudiar a mi propio ritmo, y que las clases eran más pequeñas y mejor enfocadas. Al final del último trimestre me sentía agotado y triste. Aunque saqué buenas notas en los exámenes finales, eso no me ayudó a hallar una respuesta a la pregunta que por entonces me hacía una y otra vez: «¿Y ahora qué?».