Episodio XI

Una mentira piadosa

Se sentó a la sombra entre dos dunas observando al Oficial Científico Brown, que golpeaba el puntero con el martillo para recoger muestras del suelo y minerales. Brown metía las muestras en una serie de cubetas de cristal numeradas, murmurando una sarta infinita de hechos y números en una grabadora. Él y Daniel estaban a casi quinientos metros de los obeliscos, pero incluso a esa distancia parecía que la pirámide, la más primitiva y misteriosa de todas las construcciones, estuviera encima de ellos.

Daniel había vuelto a entrar en la pirámide en busca de información, sobre todo las escrituras que esperaba encontrar. Las constelaciones labradas en la rueda giratoria del interior de la Puerta eran los únicos jeroglíficos existentes. Esta ausencia de señales lo confundía. Mientras contemplaba a Brown ejecutando su labor con sumo cuidado, no dejaba de pensar en cuál sería el siguiente paso que daría el equipo.

Cerca de allí O’Neil había encontrado un saliente de piedra natural y, con un par de prismáticos, se dedicaba a otear el interminable paisaje de dunas de color beis. Kawalsky y Porro subieron la ladera arenosa del risco en el que se hallaba O’Neil. Ambos estaban empapados en sudor.

—Coronel, hemos peinado la zona de cuatrocientos metros de circunferencia. Nada que informar. Esto es un arenal.

Daniel les oyó con toda claridad.

—Muy bien. Buen trabajo —dijo O’Neil—. Vamos a acabar. Que todos vuelvan adentro. Quiero que estéis todos de regreso dentro de una hora. Ya os indicaré el equipo que quiero quedarme.

O’Neil lanzó una mirada a Daniel y se encaminó hacia él.

Kawalsky no estaba seguro de haber oído bien, así que preguntó al coronel.

—¿Qué quiere que volvamos adentro? ¿Es que piensa quedarse una temporada? —Sólo estaba bromeando, pero de repente se dio cuenta de que no se trataba de un broma. O’Neil continuó por la arena hacia Daniel—. ¿Señor? Señor, usted volverá con nosotros, ¿verdad?

No hubo respuesta. Cuando O’Neil llegó donde estaba Daniel, se detuvo y gritó a los hombres, que estaban diseminados por las dunas adyacentes:

—¡A recoger! ¡Es hora de volver a casa!

—¿Volver? —Daniel sabía que era imposible. Aún no tenía suficiente información. Miró entre las dunas, fingiendo observar la pirámide. Sabía que O’Neil estaba a punto de darle la orden que no podía ejecutar.

—Dispóngase a moverse. Tenemos que llevarle dentro para que pueda empezar el trabajo en la Puerta.

Kawalsky, Reilly y Feretti llegaron a tiempo para escuchar cómo Daniel le decía al coronel:

—Necesito más tiempo. Hay que seguir explorando. Es muy posible que haya otras estructuras por aquí. Otros signos de civilización. Si pudiera encontrar…

—Eso estaría muy bien, Jackson, pero no en este viaje. Le necesitamos para que vuelva a restablecer contacto con al Puerta que hay en la Tierra.

Los soldados llegaron a la cima de la duna y rodearon a O’Neil, empeñado en ejecutar su plan. Daniel se vio en el aprieto de tener que darle la mala noticia delante de los otros.

—Usted no lo entiende. Esta estructura es una reproducción casi exacta de la pirámide de Kefrén. —Por fin estaban al tanto de la cruda realidad.

—¿De qué demonios hablas? —preguntó Feretti con expresión compungida. Evidentemente, Daniel había sobreestimado los conocimientos de egiptología del grupo.

—Hablo de que no vamos a encontrar jeroglíficos ni mapas de las constelaciones dentro de esta pirámide. Ninguna clase de escritura. He inspeccionado cada rincón.

—Escupe ya, Jackson. —De repente, Kawalsky estaba muy interesado por lo que Daniel tenía que contar.

—Miren, allá en la Tierra, las coordenadas estaban en unas tablillas muy complicadas, ¿no lo recuerdan? —dijo, intentando animarles con sus palabras—. Por tanto, aquí debe de haber algo parecido. Lo único que tenemos que hacer es ampliar el radio de búsqueda y encontrarlo.

Kawalsky entró en combustión espontáneamente y saltó sobre Daniel.

—Tu única labor era hacer girar ese jodido anillo y llevarnos de vuelta. Ahora bien, ¿sabes hacerlo o no?

Daniel tragó saliva.

—No.

O’Neil puso la mano en el pecho de Kawalsky y se interpuso entre él y Daniel, tan frío como siempre.

—¿No puede o no quiere? —preguntó.

—Dijo que podía —rugió Kawalsky.

—Supuse que encontraría informa…

—¿Supuso? —El enfado de O’Neil era evidente.

Kawalsky no pudo soportarlo más. Alargó el brazo por delante del coronel y agarró a Daniel por la pechera, atrayéndolo hacia sí.

—¡Ése no fue el trato, Jackson!

—Teniente. —La voz serena de O’Neil paralizó a Kawalsky, pero no convenció a éste de que soltara al otro.

—Ésta sí que es buena —protestó Feretti—. Si no me equivoco, eso significa que estamos atrapados aquí. ¡Lo que nos faltaba!

Kawalsky hacía sudar tinta a Daniel, clavándole unos ojos que eran puro odio.

—Escúchame, mentiroso hijo de puta —dijo levantándolo del suelo—. O haces que funcione ese trasto o te parto el cuello. —Y se sentía capaz de hacerlo en ese mismo instante, así que le dio un envión y Daniel cayó de espaldas en el suelo.

—Ya basta —anunció secamente O’Neil—. Montaremos el campamento base aquí mismo. Kawalsky, organice a los hombres para que traigan las vituallas.

—¿Montar un campamento base? —preguntó Kawalsky, incrédulo—. El objetivo de la misión es reconocer a fondo una zona de cuatrocientos metros de circunferencia y regresar por el aparato. ¿De qué sirve…?

O’Neil estaba harto de charla.

—¡Ya basta, teniente! Usted no está al mando de esta misión.

Aquello fue como desvariar en el peor momento, de la peor manera y ante la persona menos indicada. Kawalsky dio un amenazador paso al frente y se plantó delante de O’Neil. Por un instante, todos hubieran jurado que estaban a punto de pelear. No hacía falta que nadie recordara a Kawalsky quién estaba al mando. Había sido su herida desde que O’Neil apareciera de improviso para relevarle. Hasta este momento había sido capaz de reprimir su ira, ocultándola tras su profesionalidad. Pero para él estaba claro que todo el proyecto se había ido al garete en el instante en que O’Neil había tomado el mando. Y ahora estaban allí, abandonados en aquel infierno sahariano con una provisión de agua para tres días a lo sumo. Parecía como si a O’Neil nunca le hubiera parecido importante el éxito de la misión, y eso hacía sospechar a Kawalsky que tal vez estuviera persiguiendo un objetivo secreto, algo concertado entre él y el general West. Tenía todos los motivos del mundo para odiar a O’Neil.

Cuando Kawalsky se adelantó, O’Neil no hizo ademán de defenderse, retando literalmente al otro a que le atacara. Pero al segundo siguiente, Kawalsky hizo lo que O’Neil sabía que haría: obedecer las órdenes. Tras un tenso y amenazador instante, Kawalsky escogió detalladamente las provisiones.

—¡Feretti! ¡Freeman! ¡Reilly! ¡Porro! ¡Volved dentro! —Se giró y se deslizó por la duna, iniciando los primeros pasos del largo regreso a la pirámide.

O’Neil se volvió a Daniel, mirándolo un rato antes de decir:

—Ahora que ha puesto usted en peligro la vida de todos menos la mía, haga el favor de ir con esos hombres y ayude a traer el equipo.

Daniel no creía que seguir a Kawalsky a las oscuras entrañas de la pirámide fuera la acción más segura en ese momento, pero al menos no le pareció tan peligroso como quedarse en el desierto con O’Neil, así que bajó de la duna detrás de los militares.

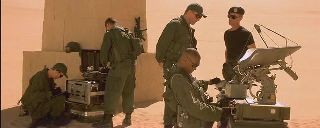

Una hora después, los militares ya estaban levantando el campamento, clavando largos piquetes en la tierra para montar las tiendas, desempaquetando todos los aparatos y accesorios de comunicación adicionales, y amontonando los embalajes para levantar una pared que hiciera sombra. Ninguno discutió el limitado suministro de aguas y víveres, pero todos pensaban en lo mismo.

Daniel estaba seguro de que Kawalsky le había hecho transportar el objeto más pesado del carro. Fue un trabajo asfixiante, lento y agotador, arrastrar una caja de dos metros de longitud por cincuenta centímetros de grosor y anchura para subirla luego por la escarpada ladera de la última duna. A media subida, se paró a descansar y escuchó la discusión de los soldados.

—¡No me lo puedo creer! ¡Estamos atrapados! —Era la cantinela de Feretti.

—Déjalo ya, pesimista —dijo Freeman.

—Es verdad —concedió Reilly, levantando la vista de los piquetes que estaba clavando para poner la tienda—. Si no volvemos pronto, lo único que tienen que hacer es accionar la Puerta desde la Tierra.

—Escucha, imbécil —dijo Feretti a Reilly, con ganas de sermonearle—, no tienes más que preguntarte cómo has llegado aquí. ¿Acaso era una carretera de dos carriles? No. Saliste disparado por un cañón de energía a cincuenta mil millones de kilómetros por hora, en forma de mierda interestelar de masa cero, ¿te acuerdas? Pues ahora piensa: ¿cuántas direcciones seguías a la vez? ¡Una! ¡Una sola dirección! Pero hay más. No sólo está ahora el silo más vacío que una iglesia un sábado por la noche, sino que, además, aunque los científicos den media vuelta y regresen al silo, y aunque pongan en marcha de nuevo el maldito cacharro galáctico, ¿qué harás tú? ¿Nadar contra corriente?

El Oficial Científico Brown les oía. Abandonó un instante el montaje del escáner y dijo:

—Feretti tiene razón. El rayo de luz se mueve en una sola dirección a la vez. Estamos hundidos en la mierda.

En el interior de la sala donde estaba la Puerta, O’Neil levantó la última caja que había en la vagoneta y se dirigió a la salida para echar una ojeada al largo corredor, negro como un tizón de no ser por unas cuantas luces artificiales. No vio a nadie. Depositó la caja en el suelo y volvió a la vagoneta. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una extraña herramienta, con la que se puso a trabajar. Un instante después oyó la voz de Kawalsky, que le hablaba desde la puerta.

—¡Señor! El campamento base ya está listo, señor.

Acariciando fríamente la herramienta, O’Neil se dio la vuelta tranquilamente para mirar al intruso, con expresión tan impasible como siempre. Asintió vagamente.

—Quiero disculparme por haber perdido los nervios —empezó diciendo Kawalsky. O’Neil deslizó la mano en el bolsillo y volvió a sacarla sin que el teniente se percatara de nada—. En parte es porque parece que aquí pasan más cosas de las que uno ve con los ojos.

—¿Y qué? —preguntó O’Neil, dando a entender a Kawalsky que su trabajo no consistía en saberlo todo.

—Por ejemplo —insistió el teniente—, ¿qué es eso que dijo usted de que no iba a regresar con nosotros? ¿De qué va todo esto?

—Disculpas aceptadas —dijo secamente O’Neil—. Esta caja va al campamento. —Kawalsky permaneció inmóvil, esperando una respuesta más racional, más humana. Pero O’Neil no se inmutó—. Puede retirarse, soldado.

Furioso y disgustado, pero disimulando la ira, Kawalsky se agachó y recogió la última caja. Hizo que O’Neil viera con qué facilidad la levantaba, utilizando su fuerza para lanzar al coronel una amenaza velada: Si quisiera, te partiría en dos con mis manos. Se puso la caja al hombro y se alejó.

En cuanto se fue, O’Neil volvió a la vagoneta. Introdujo la extraña herramienta en una hendidura situada entre las tablas del fondo y giró con fuerza, dejando al aire un compartimento oculto. Se abrió una especie de trampilla. O’Neil metió la mano y sacó un par de pesados cilindros de acero. Los brillantes cilindros eran las dos mitades que, encajadas, formaban un aparato muy sofisticado desde el punto de vista tecnológico. Juntó las líneas indicadoras de ambos tubos y apretó con fuerza hasta que los dos quedaron ensamblados firmemente produciendo un chasquido agudo. Una vez finalizada esta operación, se abrió una ventanilla de cuatro centímetros cuadrados en el extremo del aparato. Dentro había una llave cuadrada de color naranja. O’Neil la cogió, cerró la ventanilla y, con suma cautela, depositó de nuevo el artefacto en el escondite de la vagoneta.

Se puso en pie y, después de haberse asegurado de que nadie le veía, se guardó la llave en una pequeña abertura hecha en la cinturilla de sus pantalones de faena. Luego fue a reunirse con sus hombres.

Daniel tiraba del cajón por la última pendiente arenosa y lo llevó hasta la cornisa de piedra que O’Neil había elegido como base. Agotado y dolorido, cayó de bruces en la arena con un ronco gruñido de alivio.

Los militares manifestaron lo impresionados que estaban no prestándole la menor atención. Cuando consiguió ponerse en pie. Llevaba una alfombra de arena pegada a la ropa. Estaba empapado en sudor y la arena se había pegado a la humedad de su cuerpo. Sin embargo, era el menor de sus problemas. Tenía los riñones como si fueran la diana en una competición de lanzamiento de hacha y empezó a notar que por los brazos y el cuello le subían los primeros escozores de las quemaduras del sol. Se preguntó cómo sería una insolación y si sería capaz de detectar los síntomas en caso de sufrirla. Entonces recordó que estaba en otro planeta y le atacó la fobia a los viajes. Estornudó once veces seguidas.

Volcó la caja sobre el lado más alto y se sentó a la sombra que proyectaba para examinar el paquete de suministros que le habían dado: palillos, tabletas para depurar el agua, una manta acrílica que pesaba menos de un kilo, un costurero de viaje, una brújula, rollitos de fruta preparada, gafas de sol, pastillas de menta para el aliento, dos navajas, bengalas, cápsulas de cianuro, una hamaca, cuerda, cinta, tiritas, material de primeros auxilios, pero no lo que estaba buscando.

—Es increíble el ejército. Lo que hay aquí no me sirve de nada. Hay de todo menos bronceador.

Ni uno solo de los militares lo miró. Daniel probó de nuevo.

—Feretti, Porro, ¿habéis traído alguno un protector para el sol? Me estoy quemando vivo.

—Jackson, necesitamos que nos traigas esa caja aquí —le dijo Feretti con indiferencia.

Daniel se sacudió toda la arena que pudo. Luego se agachó para seguir tirando de la caja, pero en cuanto se inclinó sintió la espalda como el proverbial perro de lanas metido en el microondas, así que decidió hacer dos viajes. Arrancó la tapa, abrió la caja y cuando vio lo que había arrastrado por el desierto, dio un salto atrás y gritó al mismo tiempo.

—¡Pero bueno! ¿Es que pensabais organizar una guerra aquí? —Dentro de la caja había dos docenas de fusiles de asalto semiautomáticos.

—Gracias a ti, tendremos tiempo de organizar una —farfulló Feretti. Acababa de llegar al punto de ebullición y ver a Daniel contemplando en silencio los fusiles le hacía bullir aún más—. ¿Por qué no haces algo útil, Jackson, por ejemplo leer un poco?

Y con una sola mano lanzó por los aires la mochila de Daniel, que pesaba veinte kilos y fue a parar directamente al pecho de su dueño, haciéndole caer hacia atrás y rodar por la cresta de la duna. Aterrizó unos metros más abajo, en medio de una espectacular lluvia de arena y libros. Cuando pudo incorporarse y escupir un par de veces, la mochila medio vacía siguió rodando hasta que se detuvo en la base de la duna. La convivencia con los militares le iba a resultar difícil.

Feretti se acercó al borde de la duna y vio a Daniel tambaleándose para tenerse de pie. Después se aseguró de que nadie hubiera sufrido daños y volvió a su trabajo. Cuando Daniel levantó la vista, no vio a nadie. Sólo estaban él, los libros y un montón de arena en medio. A regañadientes y dolorido por todas partes inició el largo y asfixiante descenso a la base de la escarpada pendiente. Se agachó para recoger el último libro, tratando de no doblar la espalda, y lo consiguió, pero cuando lo estaba metiendo en la mochila, lo dejó caer. Algo o alguien había pasado por allí.

A pocos pasos, como impreso en la arena, vio algo parecido a las huellas de unas pezuñas. Daniel se aproximó. Las huellas estaban tan hundidas en el árido suelo que sólo era posible que pertenecieran a un animal muy pesado. Estaba claro que eran recientes y se encaminaban a la siguiente duna. El primer impulso de Daniel fue llamar a los demás y enseñarles lo que había encontrado, pero estaba seguro de que lo utilizarían para humillarle más. Miró colina arriba, pero lo militares estaban fuera de la vista. Tras unos momentos de vacilación, decidió ir a ver lo que había a la vuelta de la otra duna. Con las manos cruzadas en la espalda, intentando parecer inofensivo, Daniel siguió la pista alrededor de una duna y después de otra. Las huellas trazaban un intrincado laberinto y luego continuaban hasta la base de una inclinada pared de arena de seis metros de altura. Daniel tuvo que hacer varios intentos hasta que consiguió subir. Echó un vistazo a los alrededores.

Entonces lo vio. Se quedó paralizado de miedo y mirando fijamente la grotesca figura que tenía delante. A menos de un tiro de piedra, un enorme animal de aspecto fabuloso levantó la testa y observó a Daniel entre la neblina de calor que despedía la arena. Del tamaño de un elefante, era un gigante de pelo largo, un horrible híbrido de mastodonte, camello y búfalo. Muchísimo más grueso en la parte superior, tenía unas patas ridículamente delgadas a pesar de su enorme peso.

Ambos mamíferos se quedaron un buen rato mirándose bajo el sol infernal antes de que el más grande apartara la vista con un largo bufido. Volvió a agachar la cabeza hasta el suelo, donde probablemente estaba hurgando en busca de comida, y empezó a cavar con las flacas patas delanteras. Daniel vio que el poderoso animal levantaba inmensos nubarrones de arena mientras escarbaba.

—¿Dónde está Jackson? —preguntó Kawalsky antes de llegar a la cima donde estaba el campamento base. Todo el contingente militar empezó a reír disimuladamente. Todos los ojos se posaron en Feretti.

—Al profesor Jackson se le cayeron los libros por la pendiente —explicó Feretti, señalando el lugar.

La forma en que lo dijo provocó las carcajadas de sus compañeros, pero a Kawalsky no le hizo gracia. Corrió al extremo de la roca y miró a ambos lados. La mochila de Jackson estaba allí abajo, pero abandonada. Con cara seria, volvió al punto donde estaba Feretti y le sacó la verdad. Al instante se puso a dar órdenes. Alertó a la base y organizó una partida de búsqueda. Ordenó a Brown y a Porro que cogieran fusiles, cantimploras y teléfonos de campaña. Los tres estaban a puntos de partir cuando apareció O’Neil.

Al explicarle la situación, repitió casi literalmente las mismas órdenes que había dado Kawalsky, con una excepción: en lugar de Porro, iría él.

Mientras Daniel observaba cómo escarbaba el animal, vio que había algo en la peluda piel que brillaba al sol. El reflejo procedía de la zona que rodeaba la mandíbula de la bestia.

Daniel no le dio importancia al principio, pues le pareció normal en un animal que come, aunque fuera de apariencia tan rara. Pero en cuanto se percató echó a andar en línea recta hacia el engendro, metiéndose la mano en el bolsillo para sacar una chocolatina. Quitó el envoltorio con los dientes y le dio un buen bocado. El animal dejó de escarbar cuando sintió la presencia del humano. Levantó la vista: una mirada potencialmente amenazadora.

Daniel estuvo dudando el tiempo suficiente para preguntarse si era víctima de una insolación o si realmente sabía lo que estaba haciendo. No, estaba seguro de que el reflejo metálico solamente podía ser una cosa. Se acercó más y vio que el animal estaba provisto de arneses, estribos y unas riendas que le colgaban hasta el suelo.

El habitante de la Tierra aspiró profundamente. Aquello era señal inconfundible de que no estaban solos. Significaba que había vida inteligente, una especie capaz de fabricar utensilios y domesticar animales para que les ayudaran a trabajar. El corazón le latía cada vez más fuerte, pero siguió avanzando.

Cuanto más se acercaba, más lento iba. El animal parecía mucho más grande que un minuto antes, unos dos metros hasta los hombros. Y mucho más feo. A primera vista se le había antojado un primo crecido del Ovibos moschatus, el buey almizclero de la tundra de América del Norte. Sin embargo, visto más de cerca, el animal parecía simplemente un primer experimento, poco afortunado, de un cruce de razas. Bien podía ser descendiente de los mamuts del Pleistoceno, o del antílope equiniforme de los Hippotraginae, o posiblemente del extinto rinoceronte lanudo. O de los tres. Tenía la espalda muy alta y encorvada, y un pelo largo y fibroso que le crecía en sucios mechones. La piel grasienta y llena de verrugas de su cara albergaba además un par de ojos saltones y vidriosos a ambos lados de una frente en forma de tocón. Los orificios de su nariz eran brillantes, húmedos y anormalmente grandes. Gruñó al humano, chorreando saliva por la barba. Su actitud parecía cordial.

Asqueado y fascinado a la vez, Daniel siguió avanzando. Aunque le escocía la espalda, no tenía la sensación de correr peligro. El arnés, fabricado con algún tipo de cuero y fibras vegetales, indicaba que seguramente se trataba de un animal domesticado. Además, tenía aspecto de ser lento y torpe a la hora de correr. Como verdadero hijo de ciudad, Daniel no tenía la menor idea del peligro de la situación. Ni siquiera tenía experiencia con ganado e ignoraba que hasta una vieja vaca lechera puede matar a un adulto de una coz. Como la mayor parte de la gente, Daniel quería creer que compartía un especial lazo de simpatía con todos los animales y niños. Sólo los humanos de más de nueve años lo consideraban odioso.

Alargándole la chocolatina con el brazo extendido y tragando saliva con nerviosismo, se acercó un poco más. Cuando estuvo a dos pasos se paró en seco y abrió los ojos dramáticamente. Había una X roja moviéndose a un lado de la sudorosa cara del animal. Daniel tardó un minuto en darse cuenta de que la X era un láser, un dispositivo de localización. Miró frenéticamente a su alrededor y divisó a Kawalsky apuntándole desde una duna. O’Neil y Brown llegaron a la cima y se pusieron a ambos lados de él.

Daniel levantó las monos, como rindiéndose.

—¡No disparéis! —gritó a los militares—. ¡Es manso!

En el instante en que Daniel levantó los brazos, el animal comenzó a arrodillarse con torpeza. Evidentemente, ambas manos arriba era una orden que le habían enseñado sus amos. Desde la posición de los soldados, parecía como si Daniel supiera lo que decía. El animal resultaba tan amenazador como una vaca en monopatín mientras doblaba las patas y se sentaba en la tierra sucia con la X roja del láser apuntándole a la caja de los sesos.

—No le dé de comer —le advirtió O’Neil desde lo alto de un montículo, viendo la chocolatina.

—Lleva arneses —gritó Daniel—. ¡No disparen! —Aunque Kawalsky no tenía intención de disparar hasta que el animal atacara, Daniel estaba seguro de que el tiro sobraría en cualquier momento. Tenía que demostrar que la bestia era mansa antes de que sus compañeros la mataran. Sonriendo nerviosamente, les dijo—: Mirad. No hay razón para temer nada.

Temblando de miedo, dio dos pasos al frente, se paró delante del animal y le ofreció la golosina. Se inclinó hacia delante hasta sentir dos gruesos labios carnosos alrededor de su mano. Cerró los ojos y aguantó. El aliento del animal olía a rayos. Cuando deslizó la lengua, del tamaño de una anguila, por la mano del hombre, el tacto de la saliva caliente fue casi insoportable. Daniel retiró la mano bruscamente dando un pequeño chillido, pero en seguida miró atrás y simuló esbozar otra amplia sonrisa. Para entonces ya estaban más cerca los militares, dejando ver sólo los cascos mientras se adentraban entre las primeras moles de arena. La criatura soltó un gruñido, buscó la chocolatina en al arena, la encontró y se la comió con papel y todo.

Daniel extendió la mano y acarició a su nuevo y peludo amigo. Aunque despedía un penetrante y ofensivo olor corporal, parecía de buen carácter.

—Eres un buen chico, ¿verdad? —dijo Daniel al ogro peludo, empleando el tono de voz cantarín que solía reservar para los animales cariñosos. Sin dejar de acariciarlo ni de rascarle el estropajoso pelo, examinó las riendas y la silla, hechas de piel de animal y hierro bruto. Quien había confeccionado aquello tenía habilidad, pero contaba con pocos medios—. ¿Quién es tu dueño? —preguntó, tocándole debajo de la carnosa y húmeda oreja para darle una agradable rascadita.

Pero se equivocó al tocar allí. Con la velocidad de un conejo asustado, el portaaviones con patas se puso en pie y salió corriendo a velocidad de vértigo. A Daniel sólo le dio tiempo para apartarse, pero, por desgracia, se le enredó el pie en un lazo de las riendas. Medio segundo después sintió el tirón en el pie, arrastrándole violentamente, y lo siguiente que supo fue que estaba haciendo surf por la accidentada arena del desierto a una velocidad capaz de romperle el cuello a cualquiera, y que quien tiraba de él era aquel demonio.

Kawalsky se llevó el arma a la cara, pero ya era demasiado tarde. El animal saltaba dunas de más de un metro, arrastrando a Daniel como si fuera una lata atada al parachoques trasero de un automóvil. Los militares salieron en su persecución, pero la increíble velocidad del bicho aumentó rápidamente la distancia que había entre ellos.

Daniel, arrastrado por el tobillo, se deslizaba a setenta kilómetros por hora sobre una interminable tabla de planchar que le estaba arrancando la piel. Rebotando de un lado a otro, veía el lateral de una duna para chocar inmediatamente con la parte delantera de la siguiente.

Cuando el terreno se hizo un poco más liso, y ya con los pantalones llenos de arena, pudo por fin gobernar un poco las riendas pegando las manos a los costados. A pesar del constante aluvión de arena que levantaban las pezuñas, Daniel consiguió sentarse e intentó tocarse la bota. Casi la tenía cuando el medallón que le había dado Catherine se le salió de la camisa. Iban directos a un gigantesco muro de arena. En el último segundo, el animal se apartó, pero no dio tiempo a que lo hiciera su pasajero, que subió por la rampa natural y saltó por los aires mientras el medallón le golpeaba en la nariz y se le salía por la cabeza. Quiso retroceder, pero notó que se habían aflojado las riendas y salió disparado de nuevo en otra dirección. Cayó sobre la tierra caliente, aterrizando primero con la cara y abriendo con la nariz un surco en la arena.

Finalmente, la bestia dejó de trotar. Con el uniforme lleno de arena, Daniel parecía un gordo de circo, estornudando como un gato que acabara de aspirar pimienta. Al parecer no se había roto nada. Se miró la mano y descubrió que la cadena se le había quedado enganchada en un dedo. Rodó de costado, se sentó, se quitó la bota y empezó a sacudirse la arena de la boca, los ojos, las orejas y la nariz.

No tardó en ver que O’Neil, Brown y Kawalsky remontaban la última duna, corriendo hacia él con los fusiles apuntando al animal. Cuando se acercaron, al bestia dio media vuelta y empezó a lamerle la cara a Daniel.

—Aparta tu apestoso aliento de mí —gritó, tratando de esquivar la repugnante cara. Pero el animal no le hizo caso y continuó lamiéndole y frotándole con la nariz. O’Neil fue le primero en llegar—. Coronel, quíteme este bicho de encima.

Pero en lugar de hacerlo, O’Neil bajó el arma y, pasando por delante de Daniel, se aproximó al borde de una cornisa cercana. Brown y Kawalsky lo siguieron. Viendo que no podía esperar ayuda de nadie, Daniel hizo a un lado al nauseabundo animal y fue a ver lo que los soldados miraban con tanta atención.

—¿Qué pasa? —preguntó.

Miraban al fondo de un hondo barranco que acababa en un espectacular conjunto de riscos blanquecinos. Reptando por las paredes blancas, marchando en hileras por el llano fondo del valle y subiendo por escaleras gigantescas había miles y miles de seres humanos.