CAPÍTULO 5

LA CREACIÓN DEL PENSAMIENTO

Psicólogos naturales que no piensan

El lenguaje se inventó para que las personas pudieran ocultarse sus pensamientos unas a otras.

Charles-Maurice de Talleyrand.

Hay muchos animales que se ocultan pero que no piensan que se están ocultando. Muchos animales se juntan en manadas pero no piensan que se están reuniendo en manadas. Muchos animales cazan pero no piensan que están cazando. Todos ellos son beneficiarios de sistemas nerviosos que se ocupan de los controles de esos comportamientos inteligentes y apropiados sin calentarle la cabeza al sujeto con pensamientos, o con algo que discutiblemente se parezca a los pensamientos que pensamos los pensantes. Cazar y comer, ocultarse y huir, reunirse en manada y dispersarse son actos que parecen estar todos al alcance de esos mecanismos no pensantes. Pero ¿hay conductas inteligentes que deban verse acompañadas, precedidas o controladas por pensamientos inteligentes?

Si la estrategia de adoptar el enfoque intencional es una bendición tan grande como he pretendido, entonces un lugar evidente para buscar un avance en las mentes animales es el de los sistemas intencionales que en sí son capaces de adoptar el enfoque intencional hacia otros (y hacia sí mismos). Deberíamos buscar comportamientos que sean sensibles a las diferencias en los (hipotéticos) pensamientos de otros animales. Hay una antigua broma entre los conductistas que dice que no creen en las creencias, piensan que nada puede pensar y que, en su opinión, nadie tiene opiniones. ¿Qué animales se consideran conductistas, incapaces incluso de plantear hipótesis sobre las mentes de los demás? ¿Qué animales se ven obligados, o a qué animales se les permite, sacar una titulación más alta? Parece ser algo paradójico un agente no pensante preocupado con el descubrimiento y la manipulación de los pensamientos de otros agentes, de manera que quizá aquí podamos encontrar un nivel de complejidad que obligue al pensamiento a evolucionar.

¿Podría el pensamiento lanzarse a sí mismo a la existencia tirándose de sus propias orejas? (Si usted va a pensar cómo pienso, yo voy a tener que empezar a pensar cómo piensa usted para estar a la par… una especie de carrera armamentista de reflexiones). Muchos teóricos han pensado que hay alguna versión de esta carrera armamentista que explica la evolución de la inteligencia superior. En un escrito influyente («Nature’s Psychologists» [«Psicólogos de la naturaleza»], 1978), el psicólogo Nicholas Humphrey argüía que el desarrollo de la conciencia de uno mismo era una estratagema para desarrollar y experimentar hipótesis sobre lo que pasaba por las mentes de otros. La idea es que la capacidad de hacer sensible nuestra propia conducta a la manera de pensar de otro agente (además de hacernos capaces de manipularla) nos dotaría automáticamente de capacidad de sensibilizar nuestra conducta a nuestro propio pensar. Cosa que podría ser o bien, como sugiere Humphrey, porque se utiliza la conciencia de uno mismo como fuente de hipótesis sobre las conciencias de los demás, o bien porque cuando se adquiere la costumbre de adoptar el enfoque intencional hacia los demás, se cae en la cuenta de que resulta útil someterse uno mismo a ese tratamiento. O porque mediante cierta combinación de estas razones, la costumbre de adoptar el enfoque intencional podría ampliarse para abarcar tanto la interpretación de los demás como la interpretación de uno mismo.

En un ensayo titulado «Conditions of Personhood» [«Condiciones para ser persona»], 1976, argüí que una clave importante para convertirse en persona fue el paso de un sistema intencional de primer orden a un sistema intencional de segundo orden. Un sistema intencional de primer orden tiene creencias y deseos relacionados con muchas cosas, pero no relacionados con las creencias y los deseos. Un sistema intencional de segundo orden tiene creencias y deseos relacionados con creencias y deseos, propios o ajenos. Un sistema intencional de tercer orden sería capaz de proezas tales como querer que otro crea que quiere algo, mientras que un sistema intencional de cuarto orden podría creer que otro quiere que crea que (el primero) quiere algo, y así sucesivamente. Yo sostenía que el gran paso fue el del primer al segundo orden; los órdenes superiores son sólo cuestión de qué cantidad de cosas puede retener un agente en su cabeza en un momento dado, cosa que varía con las circunstancias incluso para un mismo agente. A veces los órdenes superiores son tan sencillos que son involuntarios. ¿Por qué ese tipo de la película hace tantos esfuerzos para no sonreír? En su contexto es deliciosamente evidente: su esfuerzo nos muestra que él ve que ella no se da cuenta de que él ya sabe que ella quiere que él la saque a bailar y que ¡él quiere que las cosas sigan así! Otras veces, algunas repeticiones más sencillas pueden dejarnos perplejos. ¿Está usted seguro de que yo quiero que usted crea que yo quiero hacerle creer lo que estoy diciendo?

Pero si como otros autores y yo hemos argumentado, la intencionalidad de orden superior es un avance importante en los tipos de mente, la línea divisoria que buscamos entre la inteligencia que piensa y la que no, no está tan clara. Algunos de los ejemplos mejor estudiados de una intencionalidad (aparente) de orden superior entre criaturas no humanas parecen seguir quedando en el campo de la destreza irreflexiva. Consideremos la «maniobra de distracción», esa conducta bien conocida de los pájaros que anidan a baja altura y que, al acercarse al nido un predador, se apartan subrepticiamente de sus vulnerables huevos o polluelos y de la manera más ostentosa fingen tener un ala rota, aleteando, cayéndose y chillando del modo más patético. Esta conducta atrae generalmente al predador alejándolo del nido en una caza estúpida en la cual casi nunca termina por capturar el alimento «fácil» que se le ofrece. El fundamento latente en este comportamiento está claro y siguiendo la útil práctica de Richard Dawkins de su libro de 1976, El gen egoísta, podemos darle la forma de un imaginario soliloquio:

Soy un pájaro que anida a poca altura, y cuyas crías no pueden defenderse cuando las descubre un predador. Es esperable que este predador que se acerca las descubra pronto a no ser que yo lo distraiga; podría distraerse por su mismo deseo de capturarme y comerme, pero sólo si pensara que tiene una posibilidad razonable de cazarme, porque no es tonto; y llegaría a creerlo si yo le diera pruebas de que ya no puedo volar; cosa que podría hacer fingiendo que tengo un ala rota, etc. (De Dennett, 1983).

En el caso del apuñalamiento de César por Bruto, que expusimos en el capítulo 2, estaba dentro de los límites de lo plausible suponer que Bruto pasó por algo parecido al proceso del soliloquio esbozado para él, aunque normalmente, incluso en los más locuaces humanos que hablan consigo mismo, la mayor parte de ese soliloquio transcurriría sin formularse en palabras. Sin embargo, desafía nuestras creencias suponer que cualquier pájaro tiene un soliloquio como el aquí expuesto. Y sin embargo, un soliloquio así expresa el fundamento que ha conformado la conducta, sea o no capaz el pájaro de darse cuenta del fundamento. Las investigaciones de la etóloga Carolyn Ristau (1991) han demostrado que en al menos una de tales especies (el chorlito americano[8]) los individuos controlan de maneras muy complejas sus maniobras de distracción. Por ejemplo, vigilan la dirección de la mirada del predador, subiendo el volumen de su exhibición si el predador parece perder interés y adaptan su conducta de otras maneras según lo que detecten en la conducta del predador. Los chorlitos discriminan también basándose en la forma y el tamaño del intruso: como las vacas no son carnívoras, una vaca no es la adecuada para sentirse atraída por la perspectiva de una fácil comida pajaril, de modo que algunos chorlitos tratan a las vacas de distinta manera, graznando, picoteando e intentando apartarlas en lugar de atraerlas hacia otro sitio.

Parece que las liebres pueden evaluar el tamaño de un predador que se les aproxime, un zorro por ejemplo, y hacer una estimación del peligro (Hasson, 1991; Holley, 1994). Si la liebre concluye que un zorro concreto se las ha arreglado para acercarse a la distancia de caza, o bien se encogerá y se quedará congelada (contando con escapar por completo a la atención del zorro) o bien se encogerá para salir corriendo lo más veloz y silenciosamente posible, interponiendo y dejando atrás cualquier cosa que pueda servirle de cobertura. Pero si la liebre concluye que el zorro probablemente no tendría éxito en su caza, hace algo extraño y maravilloso. Se levanta sobre sus patas traseras, muy conspicuamente, y ¡mira al zorro hasta que éste se retira! ¿Por qué? Porque anuncia al zorro que debe abandonar la caza. «Ya te he visto y no te tengo miedo. No malgastes tu precioso tiempo e incluso tus energías más preciadas persiguiéndome. ¡Abandona!». Y generalmente el zorro llega a esa misma conclusión, buscando su cena en otra parte y abandonando a la liebre que, de este modo, ha preservado su propia energía para continuar con su alimentación.

Una vez más, el fundamento de esta conducta es casi ciertamente latente. Probablemente no es una táctica que la propia liebre haya averiguado por sí misma o de la que sea capaz de reflexionar. Las gacelas a las que persiguen los leones o las hienas suelen hacer algo parecido, llamado «rebote». Dan unos saltos ridículamente altos que evidentemente no les benefician en su huida pero pensados para advertir a sus predadores de su superior velocidad. «No te molestes en perseguirme a mí. Persigue a esa otra. Soy tan veloz que puedo derrochar tiempo y energía dando estos saltos estúpidos y aun así correr más que tú». Y aparentemente funciona: generalmente los predadores dirigen su atención a otros animales.

Podrían citarse otras variantes de conducta predador-presa, todas ellas con elaborados fundamentos, pero no hay pruebas (o son escasísimas) de que los animales se representen de verdad esos fundamentos de manera alguna. Si vamos a considerar estas criaturas como «psicólogos naturales» (por utilizar el término de Humphrey), aparentemente son psicólogos naturales que no piensan. Estas criaturas no se representan la mente de aquellos con los cuales se relacionan, es decir, no necesitan consultar un «modelo» interno de la mente de otro ser para poder prever su comportamiento y ajustar por tanto el suyo de forma conveniente. Están bien provistos de una «lista» más bien larga de conductas posibles, bien ligadas a una lista más bien larga de pistas perceptivas y no necesitan saber nada más. ¿Equivale esto a leer la mente? ¿Son o no son los chorlitos americanos, las liebres o las gacelas sistemas intencionales de orden superior? Esta pregunta empieza a parecer menos importante que la pregunta siguiente: ¿Qué parte de esta aparente capacidad de lectura mental podría estar organizada? Entonces ¿cuándo surge la necesidad de sobrepasar esas largas listas, de ir más allá? El etólogo Andrew Whiten ha sugerido que la necesidad surge sencillamente cuando la lista se hace demasiado larga y demasiado abultada para seguir aumentando. Un par de listas así equivale, en términos lógicos, a una conjunción de condicionales o parejas de «si… entonces…»:

[Si ves x, haz A] y [si ves y, haz B] y [si ves z, haz C]…

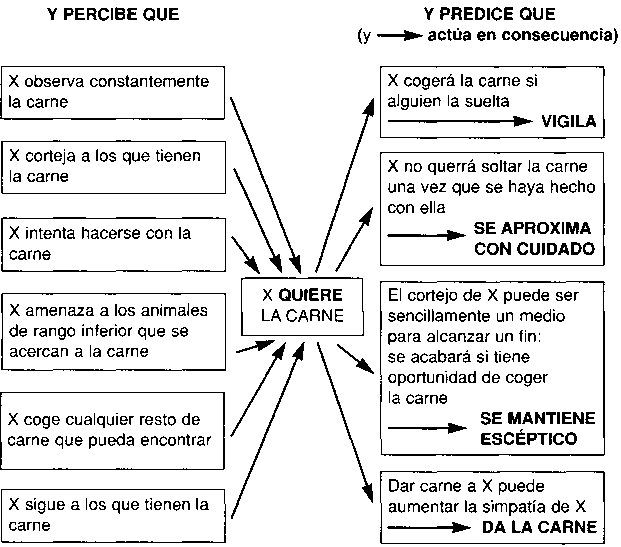

Dependiendo de cuántos condicionales independientes haya, puede resultar económico consolidarlos en unas representaciones del mundo más organizadas. Quizá en algunas especies (qué especies sean es otra cuestión que sigue abierta) la brillante innovación de la generalización explícita se incorpora al cuadro, permitiendo que las listas se troceen y se recompongan a petición de ciertos primeros principios conforme van surgiendo nuevos casos. Consideremos el diagrama de Whiten sobre la complejidad que se organizaría en torno a la representación interna en un animal de un deseo específico de otro animal.

Figura 5.1

Como antes, nosotros podemos ver el fundamento de tal consolidación, pero no hace falta que este fundamento pase, en modo alguno, por las mentes de los sujetos. Si tienen suerte suficiente como para que les toque esta mejora del diseño, serán sencillamente sus beneficiarios sin darse cuenta de cómo ni por qué funciona. Pero este diseño ¿es realmente la mejora que aparenta ser?, ¿cuáles son sus costos y sus beneficios? Y dejando a un lado su valor ¿cómo podría llegar a darse, a existir? ¿Apareció sin más un día, como una reacción al azar y desesperada a un creciente problema de «cabeza»… de demasiadas reglas condicionales que debían mantenerse en servicio simultáneamente? Quizá, pero nadie conoce aún ningún límite superior plausible del número de estructuras de control semiindependientes y concurrentes que pueden coexistir en un sistema nervioso. (En un agente real con sistema nervioso real, puede no haber ninguna. Puede que unos pocos cientos de miles de semejantes circuitos de control perceptivo-conductual puedan entremezclarse eficientemente en el cerebro… ¿cuántos podrían ser exigibles?).

¿Acaso no podría haber algún otro tipo de presión selectiva que llevara a la reorganización de las estructuras de control, generando como una cosa extra la capacidad de generalizar? El etólogo David McFarland (1989) ha argumentado que la oportunidad de la comunicación proporciona esa presión de diseño y, lo que es más, la cínica sugerencia de Talleyrand que abre este capítulo se acerca a una importante verdad. Cuando la comunicación surge en una especie, dice, la pura honradez no es la mejor política ya que nos haría excesivamente explotables por nuestros competidores (Dawkins y Krebs, 1978). El contexto competitivo es claro en todos los casos de comunicación entre predador y presa, como las prácticas mínimas de comunicación que presentan la gacela que rebota y la liebre que amedrenta al zorro; y ahí es evidente cómo surge la posibilidad del farol. En la carrera armamentista que tiene como objeto la producción de futuro, se tiene una ventaja considerable si se puede producir más y mejor futuro acerca del otro que el futuro que ese otro puede producir acerca de nosotros, de modo que siempre incumbe al agente mantener inescrutable su propio sistema de control. La impredicibilidad es en general un buen rasgo protector que nunca debe derrocharse sino emplearse siempre sabiamente. Hay mucho que obtener de la comunicación si se reparte astutamente… lo cual es suficientemente verdad como para mantener el crédito propio a buen nivel pero suficientemente falso como para mantener abiertas las propias posibilidades. (Este es el primer aspecto de la sabiduría en el juego del póquer: el que nunca farolea, nunca gana; el que farolea siempre, siempre pierde). Hace falta ampliar un poco la imaginación para ver a la liebre y al zorro como colaboradores en sus problemas comunes de manejo de los recursos, pero lo cierto es que a ambos les va mejor con sus treguas ocasionales.

Las perspectivas de ampliar la colaboración y por ende de multiplicar sus beneficios son visibles con mucha mayor claridad en el contexto de la comunicación con los miembros de la propia especie. En ella, compartir el alimento, y compartir los costes y los riesgos del cuidado de las crías y de la defensa del grupo y demás aspectos proporcionan múltiples oportunidades de colaboración pero sólo si se pueden satisfacer las condiciones más bien exigentes para explotar dichas oportunidades. La colaboración entre padres o entre padres y crías no puede tomarse como si la diera la naturaleza sin más; la omnipresente posibilidad de competencia sigue estando detrás de cualesquiera convenciones útiles que surjan y hay que tener en cuenta este contexto de competencia.

Según McFarland, la necesidad de una representación explícita y manipulable de la conducta propia surge solamente cuando aparece la opción de la comunicación cooperativa sin dejar de ser autoprotectora, porque entonces el agente debe controlar una nueva forma de conducta: la conducta de comunicar explícitamente algo acerca de la conducta de algún otro. («Estoy intentando pescar un pez» o «Busco a mi madre» o «Sólo estoy descansando»). Ante la tarea de conformar y ejecutar tal acto comunicativo, el problema del agente es una versión del mismo problema que afrontamos nosotros como observadores teóricos: ¿Cómo debe dividirse la maraña de los circuitos de control de conducta (de competencia, de realce, de unión, de entrelazamiento) del agente para conformar «alternativas» competitivas? La comunicación favorece las respuestas bien definidas. Como dice la expresión: «¿Vas de pesca o a remojar el cebo?»; así, las exigencias de comunicación, al obligar a un agente a pronunciarse por una categoría, pueden a menudo crear una distorsión, de ese estilo que vemos cuando se nos pide que señalemos una respuesta en una prueba mal diseñada de múltiples opciones: si no existe la opción «ninguna de las anteriores» nos vemos forzados a elegir la menos mala, sea cual sea. McFarland sugiere que esta tarea de separar donde la naturaleza no ha proporcionado juntas visibles es un problema que el agente resuelve por lo que podría llamarse confabulación aproximada. El agente llega a etiquetar sus tendencias como si estuvieran regidas por objetivos explícitamente representados (como si fueran proyectos originales para actuar) en lugar de tendencias de actuación que surgen de la interacción de distintas posibilidades. Una vez que las representaciones de intenciones (intenciones en su sentido cotidiano) salen a la luz de esta manera equívoca, pueden tener éxito convenciendo al propio agente de que tiene estas intenciones primordiales y bien definidas para regir sus acciones. Para poder resolver su problema de comunicación, el agente ha hecho uso de un intermediario en sí mismo, un menú de opciones explícitas entre las cuales elegir y luego se ha visto arrastrado en cierto modo por su propia creación.

Las oportunidades de dar buen uso a semejantes comunicaciones son, sin embargo, estrictamente limitadas. Muchos entornos son inhóspitos para guardar secretos, independientemente de cualesquiera propensiones o habilidades de los agentes que viven en él; y si no se puede guardar un secreto queda poco juego para la comunicación. Según la antigua sabiduría popular, la gente que vive en casas de cristal no debe arrojar piedras, pero los animales que viven en los equivalentes naturales de las casas de cristal no tienen piedras que arrojar. Los animales que viven en estrecho agrupamiento en territorio abierto rara vez se encuentran mucho tiempo (si es que alguna vez ocurre) fuera de la vista y del oído (y del olfato y del roce) de sus congéneres y por ello no tienen oportunidades de satisfacer las condiciones en las cuales puedan florecer los secretos. Supongamos que p es un hecho ecológicamente valioso y supongamos que lo sabemos, y que nadie más lo sabe… todavía. Si nosotros y otro de nuestros agentes competidores potenciales de las proximidades tenemos acceso a prácticamente la misma información del entorno, entonces es casi imposible que se den circunstancias en las cuales podamos utilizar a nuestro favor ese gradiente de información provisional. Puede que seamos los primeros ñus en ver o en oler al león hacia el noroeste, pero verdaderamente no podemos atesorar (o vender) esta información, porque los que están pegados a nosotros dispondrán de ella en seguida por sí mismos. Como la posibilidad de que esa ventaja informativa pueda controlarse es muy escasa, un perverso ñu (por ejemplo) tendría pocas oportunidades de beneficiarse de su talento. Sencillamente ¿qué podría hacer para sacar una ventaja rastrera sobre los demás?

El enfoque intencional nos muestra en seguida que la conducta aparentemente sencilla de mantener un secreto (un comportamiento cero, desde muchos puntos de vista) es en realidad una conducta cuyo éxito depende de que se satisfaga un conjunto bastante exigente de condiciones. Supongamos que Bill mantiene el secreto p ante Jim. Deben darse las siguientes condiciones:

- Bill sabe (o cree) p.

- Bill cree que Jim no cree que p.

- Bill no quiere que Jim crea p.

- Bill cree que Bill puede conseguir que Jim no llegue a creer que p.

Esta última condición es la que restringe el poder guardar los secretos de manera sofisticada (por ejemplo, acerca de rasgos del entorno externo) a entornos conductuales bastante específicos. Cosa que demostraron claramente los experimentos de los años setenta del primatólogo Emil Menzel (1971, 1974), en los cuales se mostraba a los chimpancés, uno a uno, la localización de la comida oculta y con ello se les daba la oportunidad de engañar a los demás sobre su localización. Solían llegar a la oportunidad de hacerlo con fascinantes resultados pero su conducta siempre dependía de que los experimentadores reprodujeran un estado de cosas en el laboratorio (en este caso, una jaula adyacente a un recinto vallado de mayor tamaño) que rara vez se darían en la naturaleza: el chimpancé que ve la comida oculta debe estar en la situación de saber que los demás chimpancés no le ven mirando la comida. Lo cual se conseguía manteniendo a los demás chimpancés encerrados en una jaula común mientras que al chimpancé elegido se le llevaba a solas al recinto mayor y se le mostraba la comida oculta. El chimpancé elegido podía llegar a comprender que sólo él sabía que p, es decir, que sus aventuras informativas no eran visibles para los demás que estaban en la jaula. Y, por supuesto, tenía que haber algo que el chimpancé pudiera hacer para proteger su secreto (por lo menos durante cierto tiempo) una vez que se soltara a los demás.

Los chimpancés en estado salvaje frecuentemente se separan de sus grupos en distancia y en tiempo suficientes como para adquirir secretos que queden bajo su control, de modo que son una buena especie para hacerles estas pruebas. En animales cuya historia evolutiva no se ha desarrollado en entornos en los que surgen de manera natural y frecuente estas oportunidades, hay pocas probabilidades de que haya evolucionado la capacidad de explotar tales oportunidades. Por supuesto que no es imposible descubrir (en el laboratorio) un talento hasta entonces sin utilizar ya que un talento no utilizado debe salir a la superficie en el mundo real, raras veces, siempre que se produzca una innovación. Un talento de ese tipo será generalmente un subproducto de otros talentos desarrollados bajo otras presiones selectivas. Sin embargo, y por lo general, como lo que esperamos es que la complejidad cognitiva coevolucione con la complejidad del entorno, debemos buscar primero la complejidad cognitiva en aquellas especies que tienen una larga historia de relaciones con el tipo adecuado de complejidad ambiental.

Viéndolos en conjunto, estos aspectos parecen indicar que el pensar (nuestro tipo de pensar) tuvo que esperar a que surgiera el habla que, a su vez, tuvo que esperar a que surgiera la capacidad de guardar secretos, que a su vez tuvo que esperar a que surgiera la adecuada complejización del entorno conductual. Nos sorprendería descubrir el pensamiento en cualquier especie que no hubiera llegado al final de esta cascada de cribas. Siempre que las opciones conductuales sean relativamente simples (obsérvese la situación apurada del chorlito americano) no hace falta que se dé ninguna representación central, así que con toda probabilidad no se da. El tipo de sensibilidad de orden superior que se requiere para satisfacer las necesidades de un chorlito americano o de una liebre o de una gacela pueden probablemente proporcionarla unas redes diseñadas casi por completo por mecanismos darwinianos, con la complicidad ocasional aquí y allá de mecanismos skinnerianos. En ese caso, el aprendizaje ABC sería probablemente suficiente para producir esa sensibilidad… aunque este es un asunto empírico que está lejos de quedar cerrado. Será interesante descubrir si hay casos en los que tengamos pruebas claras de un trato diferenciado en individuos concretos (por ejemplo, un chorlito americano que no malgasta sus tretas con un perro al que vuelve a identificar, o una liebre que, después de una persecución demasiado apurada incrementa su distancia de amedrentamiento para un zorro concreto). Hasta en estos casos, podemos ser capaces de atribuir el aprendizaje a modelos relativamente sencillos: estos animales son criaturas popperianas (criaturas a las que se puede guiar por la experiencia pasada para que rechacen posibilidades de actuación tentadoras pero no probadas) pero siguen sin ser pensantes explícitos.

Siempre que los psicólogos naturales no tengan oportunidad ni obligación de comunicarse unos a otros las atribuciones de intencionalidad que hacen de sí mismos o de otros, siempre que no tengan la oportunidad de comparar apuntes, de debatir con otros, de preguntar las razones que fundamentan las conclusiones sobre las cuales tienen curiosidad, no parece existir presión selectiva sobre ellos para que se representen tales razones y por ello no parece haber presión selectiva sobre ellos para que renuncien al principio de necesidad de saber en favor del opuesto, el principio comando en equipo: désele a cada agente tanto conocimiento del proyecto total como sea posible de manera que el equipo tenga una oportunidad de improvisar adecuadamente cuando se presenten obstáculos inesperados. (Muchas películas como Los cañones de Navarone o Doce del patíbulo hacen explícito este principio al presentar las hazañas de equipos tan versátiles e instruidos; de ahí el nombre que le doy).

Los fundamentos latentes que explican la intencionalidad rudimentaria de orden superior de aves y liebres (e incluso de los chimpancés) se ven homenajeados en los diseños de sus sistemas nerviosos, pero nosotros buscamos algo más; buscamos fundamentos que estén representados en esos sistemas nerviosos.

Aunque el aprendizaje ABC pueda ofrecer competencias notablemente sutiles y poderosamente discriminatorias, capaces de entresacar las pautas ocultas en voluminosos conjuntos de datos, estas competencias tienden a estar ancladas en los tejidos específicos que se modifican mediante la formación. Son competencias «encarnadas» en el sentido de que son incapaces de verse «transportadas» al momento para abordar otros problemas que afronta el individuo o que comparte con otros individuos. El filósofo Andy Clark y la psicóloga Annette Karmiloff-Smith (1993) han explorado recientemente la transición entre un cerebro que sólo tiene ese conocimiento encarnado en sí y otro cerebro que, como ellos dicen, «se enriquece desde dentro al volver a representar el conocimiento que ya se había representado». Clark y Karmiloff-Smith señalan que así como existen claros beneficios para una política de diseño que «entreteja intrincadamente los diversos aspectos de nuestro conocimiento sobre un campo en una única estructura de conocimiento» también existen costes: «El entretejido hace prácticamente imposible funcionar con las diversas dimensiones de nuestro conocimiento independientemente de las demás, así como explotarlas también independientemente». Tal conocimiento está tan íntimamente oculto dentro de la maraña de conexiones que «es conocimiento en el sistema aunque todavía no es conocimiento para el sistema»… a semejanza de la sabiduría revelada en la precoz resolución con la que el recién nacido cuco elimina los huevos competidores echándolos fuera del nido. ¿Qué habría que añadir a la arquitectura computacional del cuco para que fuera capaz de apreciar, de comprender y de explotar la sabiduría entretejida con sus redes neurales?

Una respuesta popular a esta cuestión es, bajo muchos disfraces, la de «¡símbolos!». La respuesta es casi tautológica y por ello ha de ser correcta en cierta interpretación. ¿Cómo podría darse que no fuera el caso de que el conocimiento implícito o tácito se convirtiera en explícito expresándose o traduciéndose en determinado medio de representación «explícita»? Los símbolos, a diferencia de los nudos tejidos en las redes conexionistas, son movibles; pueden manipularse; pueden organizarse en estructuras más amplias en las cuales su contribución al significado del conjunto puede ser una función definida de la estructura de las partes, y generable por ella (la estructura sintáctica). Seguro que esto es correcto en cierta medida pero debemos avanzar con cautela ya que muchos pioneros se han hecho estas mismas preguntas de una manera que ha terminado por llevarles al error.

Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de aprendizaje interior y veloz… un aprendizaje que no depende de una enseñanza laboriosa sino que está en nosotros en cuanto contemplamos una representación simbólica adecuada del conocimiento. Cuando los psicólogos inventan un nuevo esquema o paradigma experimental en el cual probar a sujetos no humanos como las ratas, los gatos, los monos o los delfines, suelen tener que dedicar docenas de horas, o incluso cientos, a formar a cada sujeto en las nuevas tareas. Sin embargo, con los seres humanos suele bastar con decirles lo que se espera de ellos. Después de una breve sesión de preguntas y respuestas y de unos pocos minutos de práctica, nosotros los seres humanos seremos generalmente tan competentes en nuestro nuevo medio como pudiera serlo cualquier agente. Por supuesto que tenemos que comprender las representaciones que se nos presentan en esas pruebas y ahí es donde la transición del aprendizaje ABC a nuestro tipo de aprendizaje se pierde todavía en la niebla. Una introspección que puede ayudar a aclararlo es la familiar máxima de la construcción de aparatos: si «lo hace usted mismo» lo entenderá. Para anclar un fundamento a un agente de manera fuerte, de tal modo que se convierta en la propia razón del agente, éste debe «hacer» algo. Debe componerse, diseñarse, editarse, revisarse, manipularse, dotarse de una representación de esa razón. ¿Y cómo llega un agente a ser capaz de hacer semejante cosa maravillosa? ¿Tiene que crecerle un nuevo órgano en el cerebro? ¿O puede formar su habilidad a partir de las diversas manipulaciones del mundo exterior que ya tiene completamente dominadas?

Fabricar cosas con las que pensar

Al igual que no se puede practicar mucho la carpintería sin más herramientas que las manos, no se puede pensar mucho con tan sólo el cerebro.

Bo Dahlbom y Lars-Erik Janlert,

Computer Future

[Futuro de ordenador], 1997.

Todo agente se enfrenta a la tarea de hacer el mejor uso de su entorno. El entorno contiene una diversidad de bienes y de toxinas, entremezclados y con un confuso conjunto de pistas más indirectas: presagios y distractores, piedras en las que pisar y trampas. Estos recursos suelen equivaler a una confusión de riquezas que compiten por captar la atención del agente; la tarea de manejar los recursos (y de refinar ese manejo) se convierte por tanto en una tarea del agente en la que el tiempo es una dimensión crucial. El tiempo empleado en la fútil persecución de una presa o en reforzarse para resistir amenazas ilusorias es tiempo desperdiciado, y el tiempo es precioso.

Como se indica en la figura 4.4, las criaturas gregorianas cogen del ambiente diversas entidades diseñadas y las utilizan para mejorar la eficiencia y la precisión de las pruebas de sus hipótesis y de su toma de decisión, pero tal como está el diagrama es equívoco. ¿Cuánto espacio queda en el cerebro para tales artefactos y cómo se instalan en él? ¿Es que el cerebro de una criatura gregoriana es mucho más capaz que el de otras criaturas? Nuestros cerebros son modestamente mayores que los de nuestros parientes más próximos (aunque no mayores que los cerebros de algunos delfines y ballenas) pero no es esa ciertamente la fuente de nuestra inteligencia. Quiero sugerir que la fuente primaria es nuestra costumbre de descargar el máximo posible de nuestras tareas cognitivas en el propio entorno, expulsando cosas de nuestra mente (es decir, de nuestros proyectos y actividades mentales) hacia el mundo circundante en el que un montón de dispositivos periféricos que construimos pueden almacenar, procesar y volver a representar nuestros significados, simplificando, realzando y protegiendo los procesos de transformación que son nuestro pensar. Esta práctica tan extendida de descargar nos libera de las limitaciones de nuestros cerebros animales.

Un agente afronta su entorno con su actual repertorio de habilidades, perceptivas y conductuales. Si el entorno es demasiado complicado para abordarlo con estas habilidades, el agente se ve en dificultades a menos que pueda desarrollar nuevas habilidades o simplificar su entorno. O hacer ambas cosas. La mayor parte de las especies se apoya en los hitos naturales para encontrar el camino y algunas especies han añadido la treta de colocar hitos en el mundo para su uso posterior. Las hormigas, por ejemplo, dejan rastros de feromonas (rastros de olor) que les llevan del nido a su alimento y a la inversa, y los individuos de muchas especies territoriales señalan las fronteras de sus territorios con compuestos aromáticos idiosincráticos que llevan en la orina. Marcar la tierra de este modo avisa a los intrusos pero también proporciona un cómodo dispositivo que se puede usar. Nos ahorra la necesidad de recordar de una u otra manera la frontera de esa parte del entorno en la que hemos invertido esfuerzos significativos de refinamiento de recursos… e incluso que hemos cultivado. Conforme nos aproximamos a la frontera podemos olería. Dejamos que el mundo exterior almacene cierta información fácilmente transducida acerca de dónde se encuentran los puntos importantes de la naturaleza, de tal manera que podamos dedicar nuestro limitado cerebro a otras cuestiones. Es un buen modo de administrar las cosas. Colocar deliberadamente marcas en el entorno para usarlas en distinguir lo que son sus rasgos más importantes es una manera excelente de reducir la carga cognitiva de nuestra percepción y de nuestra memoria. Es una variación sobre el tema de la buena táctica de la evolución de instalar balizas allí donde más se necesitan, al tiempo que es una mejora de esa misma táctica.

Para nosotros, los seres humanos, los beneficios de etiquetar las cosas de nuestro entorno son tan evidentes que tendemos a pasar por alto el fundamento del etiquetado y las condiciones en las cuales funciona. ¿A cuento de qué etiqueta alguien y qué supone ese etiquetar algo? Supongamos que estamos buscando en miles de cajas de zapatos la llave de una casa, llave que creemos haber escondido en una de esas cajas. A menos que seamos idiotas o que estemos tan frenéticos en nuestra búsqueda que ni podamos pararnos a pensar cuál es el mejor camino que podemos seguir, dispondremos algún sistema para que el entorno nos ayude a resolver el problema. En concreto, queremos ahorrar tiempo no teniendo que mirar más de una vez en cada caja. Uno de los sistemas sería coger de un montón (el montón sin revisar) las cajas, una por una, y colocarlas en otro montón (el montón revisado). Otro (potencialmente más eficiente desde el punto de vista de la energía) es colocar una marca en cada caja que se revisa y adoptar luego la norma de no mirar en las cajas que ya tengan una marca. Una marca de control simplifica el mundo al proporcionarnos una sencilla tarea perceptiva para sustituir a otra de reconocimiento y memorización mucho más difícil (y quizá imposible). Démonos cuenta de que si las cajas están todas colocadas en una fila y no tenemos que preocuparnos de que la fila se reordene sola, sin que nos apercibamos, ni siquiera hace falta hacerles una marca; podemos ir de izquierda a derecha utilizando un sistema de distinguir con el que ya nos ha provisto la naturaleza: la distinción entre izquierda y derecha.

Concentrémonos ahora en la propia marca de control. ¿Valdrá cualquier cosa como marca de control? Claramente, no. «Haré un borroncito suave en alguna parte de cada caja que revise». «Aplastaré la esquina de cada caja al revisarla». No son buenas opciones habida cuenta de la gran probabilidad de que algo, anteriormente, haya dejado marcas de ese tipo en alguna caja. Necesitamos algo distintivo, algo de lo que sepamos fiablemente que es el resultado de nuestro etiquetado y no de un deterioro ajeno al asunto. Asimismo debería ser recordable, por supuesto, de modo que no nos indujera a confusión sobre el hecho de si la destacada etiqueta que nos encontramos es la que hemos puesto nosotros y, si es así, qué regla queríamos seguir cuando la pusimos. No vale que nos atemos una cuerda a un dedo para que nos lo recuerde sí, cuando nos llama la atención más adelante (y por lo mismo cumpliendo su papel de baliza de autocontrol puesta en el entorno) no nos acordamos de por qué nos la atamos. Esas marcas deliberadas y sencillas en el mundo son las primitivas precursoras de la escritura, un paso dado hacia la creación en el mundo externo de sistemas de almacenamiento de información periféricos. Nótese que esta innovación no depende de que haya un lenguaje sistemático en el cual se escriban esas etiquetas. Cualquier sistema inventado para la ocasión puede servir siempre que se pueda recordar mientras se está usando.

¿Qué especies han descubierto estas estrategias? Algunos experimentos recientes nos proporcionan un atisbo seductor, aunque no concluyente, de las posibilidades existentes. Los pájaros que hacen escondrijos en los que esconder alimento en muchos lugares concretos tienen un amplio éxito al volver a hallar sus almacenes secretos después de mucho tiempo. Los cascanueces de Clark[9], por ejemplo, los han estudiado experimentalmente el biólogo Russell Balda y sus colaboradores en un entorno cerrado de laboratorio: una gran habitación bien con un suelo sucio o bien con un suelo provisto de muchos agujeros rellenos de arena y otros más provistos de diferentes marcas. Los pájaros pueden hacer más de una docena de escondrijos con las semillas que se les dan y vuelven al cabo de varios días a recogerlas. Tienen mucho éxito fiándose de múltiples pistas y descubren la mayoría de sus escondrijos incluso cuando los experimentadores cambian o quitan algunas de las marcas. Pero en el laboratorio cometen errores y la mayoría de ellos parecen errores de autocontrol: gastan tiempo y energía en revisar sitios que ya habían dejado limpios en incursiones anteriores. Como estos pájaros pueden hacer miles de escondrijos en su entorno natural y visitarlos al cabo de períodos que pueden durar más de seis meses, la frecuencia de esas visitas repetidas e inútiles es casi imposible de calcular pero es razonable pensar que repetir así las visitas es una costumbre costosa que otras especies de pájaros, como los paros, son capaces de evitar.

En su entorno natural, se observa que los cascanueces de Clark comen las semillas allí donde las desentierran, dejando tras de sí un montón de restos de la merendola que podría recordarles, la siguiente vez que volaran por allí, que ya han abierto esa caja de zapatos concreta. Balda y sus colaboradores diseñaron experimentos para comprobar la hipótesis de que los pájaros se basaban en tales marcas para evitar repetir sus visitas. En uno de los casos, se borraron con todo cuidado entre visita y visita las modificaciones dejadas por los pájaros, mientras que en otro se dejaron tal cual. Sin embargo, en el entorno del laboratorio los pájaros no lo hicieron significativamente mejor cuando se les dejaron las marcas, de modo que no está probado que los pájaros se apoyen en tales pistas. Puede que en la naturaleza no puedan hacerlo habida cuenta de que esas pistas las eliminan, en todo caso y frecuentemente, los factores meteorológicos, como Balda indica. También señala que los experimentos hasta el momento no son concluyentes; el coste del error en el laboratorio es muy leve: unos pocos segundos malgastados en la vida de un pájaro bien alimentado.

También es posible que colocar los pájaros en el entorno de laboratorio inadvertidamente los vuelva incompetentes, ya que su costumbre cotidiana de otorgar parte de la tarea de autocontrol al entorno puede depender de otras pistas que inadvertidamente estén ausentes en el entorno de laboratorio. Se observa corrientemente (¡aunque no tanto!) que las personas mayores a las que se lleva de su casa a un hospital quedan en manifiesta desventaja, incluso aunque sus necesidades corporales estén bien atendidas. Suelen parecer un poco trastornados: ser absolutamente incapaces de alimentarse, vestirse y asearse, y mucho menos embarcarse en otras actividades de mayor interés. Sin embargo, suele ocurrir que si regresan a sus casas, pueden manejarse solos bastante bien. ¿Cómo es eso? A lo largo de los años, han cargado su entorno hogareño con marcas muy familiares, disparadores de costumbres, recordatorios de qué deben hacer, de dónde encontrar el alimento, de cómo vestirse, de dónde está el teléfono, y así sucesivamente. Una persona mayor puede ser un auténtico virtuoso en ayudarse a sí mismo en esa zona del mundo tan archisabida, a pesar de su creciente incapacidad para recibir nuevos empujones de aprendizaje, sean del tipo ABC o de otro cualquiera. Sacarles de sus casas es, literalmente, separarlos de una parte enorme de sus mentes, cosa tan potencialmente devastadora como pasar por una ablación en el cerebro.

Puede que, sin pensar, algunos pájaros hagan marcas de control como subproducto de otras actividades suyas. Los seres humanos desde luego nos apoyamos en muchas marcas de control colocadas inadvertidamente en nuestros alrededores. Escogemos costumbres beneficiosas que sabemos apreciar sin detenernos a comprender por qué significan semejante tesoro. Pensemos en intentar multiplicar números de varias cifras mentalmente. ¿Cuánto es 217 multiplicado por 436? A nadie se le ocurriría intentar responder sin la ayuda de lápiz y papel, salvo como demostración de habilidad. La cuenta en el papel tiene más de una función útil; proporciona un almacén fiable de los resultados intermedios, pero los símbolos individuales sirven asimismo como marcas que pueden seguirse, recordándonos, conforme nuestros ojos y nuestros dedos van avanzando, cuál debe ser el paso siguiente de la receta. (Si se duda de esta segunda contribución, trátese de hacer esa multiplicación escribiendo cada resultado parcial en distintas hojas de papel colocadas de cualquier manera en lugar de alinear las cifras de la manera acostumbrada). Nosotros, criaturas gregorianas, somos los beneficiarios, literalmente, de miles de tecnologías útiles de ese tipo, inventadas por otros en borrosos rincones recónditos de la prehistoria o de la historia pero transmitidas mediante autopistas culturales, y mediante los caminos genéticos de la herencia. Gracias a nuestra herencia cultural, aprendemos cómo extender por el mundo nuestra mente, un mundo en el que podemos utilizar de la mejor manera posible nuestras habilidades innatas de rastreo y de reconocimiento de pautas tan bellamente diseñadas.

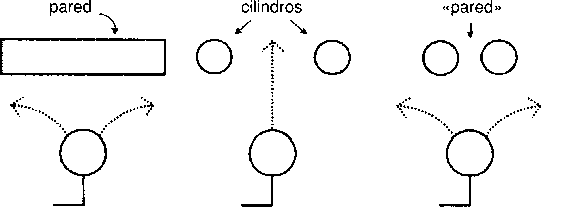

Hacer un cambio tal en el mundo, no significa sólo hacer una descarga de memoria. Puede permitir al agente dar a luz algún talento cognitivo que de otro modo habría quedado infrautilizado, preparando para ese talento materiales especiales… cosa que en el peor de los casos se hará sin premeditación alguna. El científico en robótica Philippe Gaussier (1994) ha proporcionado recientemente una vivida ilustración de esta posibilidad, usando diminutos robots que primero alteran su entorno y que luego ven alterado su propio repertorio conductual por el entorno que ellos mismos han modificado. Estos robots son vehículos de Braitenberg en el mundo real, a los que su creador, el científico en robótica Francesco Mondada, llama kheperas (la palabra italiana que designa a los escarabajos peloteros). Son un poco más pequeños que los discos de hockey sobre hielo y avanzan rodando sobre dos ruedecillas y una guía. Los robots tienen sistemas visuales extremadamente rudimentarios (dos o tres fotocélulas) conectados a sus ruedas de tal modo que las señales que envían impiden a los robots colisionar con las paredes que rodean su mundo (la superficie de una mesa), haciéndolos que se desvíen. De manera que estos robots están equipados de manera innata, podríamos decir, con un sistema de guía visual para evitar paredes. Por la mesa hay distribuidos pequeños trozos de madera (en forma de cilindro), que pueden moverse, y los sistemas innatos de visión de los robots los hace rodear también estos obstáculos ligeros, pero generalmente los ganchos que llevan los robots a la espalda desplazan los cilindros conforme circulan los robots. Éstos se desplazan al azar por toda la mesa, enganchando cilindros sin querer y depositándolos después donde quiera que se desvíen bruscamente. (Véase la figura 5.2.) Con el tiempo, estos enganchones distribuyen de otra forma los cilindros y cuando se da que dos o más cilindros están juntos, forman un grupo tal que los robots lo «malinterpreta» a partir de ese momento como un trozo de pared… que hay que evitar. En breve y sin instrucción alguna de ningún cuartel general central los robots alinean todos los cilindros que estaban distribuidos por su entorno, organizándolos en series de paredes interconectadas. Los paseos al azar de los kheperas en un entorno inicialmente hecho al azar estructuran primero ese entorno en algo parecido a un laberinto y luego usan esa estructura para conformar su propia conducta: se convierten en robots seguidores de paredes.

Este es un caso de lo más simple que pueda imaginarse de una táctica que incluye, en el extremo complejo del espectro, dibujos de diagramas y construcción de modelos. Por ejemplo, ¿por qué dibujamos diagramas… en una pizarra o (en otras épocas) en el suelo de una caverna con un palo afilado? Lo hacemos porque volviendo a representar la información en otro formato, la hacemos presentable para una u otra aptitud perceptiva con un propósito determinado.

Figura 5.2

Los robots de Philippe Gaussier

Las criaturas popperianas (y su subvariedad, las criaturas gregorianas) viven en un entorno que puede ser aproximadamente dividido en dos partes: la «externa» y la «interna». Los habitantes del entorno «interno» no se distinguen tanto por el lado de la piel en el que se encuentran (como B. F. Skinner ha señalado [1964, pág. 84] «La piel no es tan importante como frontera») como por el hecho de ser o no portátiles, y por ello casi omnipresentes, y por ello relativamente más controlables y más conocidos, y por ello con mayores probabilidades de ser escogidos para beneficio del agente. (Como ya hemos señalado en el capítulo 2, la lista de la compra en la tira de papel consigue su significado exactamente de la misma forma que una lista de la compra memorizada en el cerebro). El entorno «externo» cambia de maneras que a veces son muy difíciles de rastrear y, en general, está geográficamente fuera de la criatura. (Los límites de la geografía para trazar esta distinción nunca están mejor ilustrados que en el caso de los antígenos, malignos invasores del exterior, y de los anticuerpos, leales defensores del interior, los cuales se mezclan con fuerzas amigas [como las bacterias de nuestros intestinos, sin cuya participación moriríamos] y con mirones insignificantes, formando multitudes de agentes microbianos que pueblan nuestro espacio corporal). El conocimiento portátil sobre el mundo de una criatura popperiana tiene que abarcar una pizca de conocimiento (un saber cómo) sobre esa parte omnipresente del mundo que es ella misma. Por supuesto que tiene que saber cuáles son sus miembros y qué boca hay que alimentar pero también tiene que saber por dónde anda, y saberlo en su cerebro, hasta cierto punto. ¿Y cómo lo consigue? Utilizando los mismos métodos de toda la vida: ¡situando marcas y etiquetas donde quiera que le resulte práctico! Entre los recursos que un agente tiene que manejar contra el reloj se encuentran los recursos de su propio sistema nervioso. No hace falta que este conocimiento de sí mismo esté representado explícitamente, como no hace ninguna falta que la sabiduría de una criatura no pensante esté representada explícitamente. Puede tratarse de un mero saber cómo hacer las cosas encarnado en ella, pero es un saber crucial sobre cómo manipular esa parte del mundo curiosamente dócil y relativamente permanente que es uno mismo.

Lo que deseamos es que tales refinamientos de nuestros recursos internos nos simplifiquen la vida de manera que podamos hacer las cosas mejor y más deprisa (el tiempo siempre es precioso) con nuestro repertorio disponible de talentos. Una vez más, no sirve de nada crear un símbolo interno como herramienta para utilizar en el control de uno mismo si cuando «nos llama la atención» no podemos recordar para qué lo hemos creado. La manipulabilidad de cualquier sistema de señaladores, marcas, etiquetas, símbolos y demás recordatorios depende de la robustez subyacente de las habilidades espontáneas de rastreo y de reidentificación, que nos proporcionan con distintos caminos, redundantes y multimodales, de acceso a nuestras herramientas. Las técnicas de manejo de recursos con las que hemos nacido no hacen distinciones entre las cosas exteriores e interiores. En las criaturas gregorianas como nosotros, las representaciones de rasgos y objetos del mundo (externo o interno) se convierten en objetos por derecho propio: cosas que se pueden manipular, rastrear, mover, atesorar, alinear, estudiar, volver del revés y, además, ajustar y explotar.

En su libro Sobre la fotografía, 1982 la crítica literaria Susan Sontag señala que la llegada de la fotografía de alta velocidad fue un revolucionario avance tecnológico para la ciencia porque, por primera vez, permitió a los seres humanos examinar los complicados fenómenos temporales no en tiempo real sino en su propio tiempo, a su ritmo… a placer, metódicamente, analizando, volviendo una y otra vez a los rastros creados por esos complicados sucesos. Como se ha indicado en el capítulo 3 nuestras mentes naturales están preparadas para afrontar los cambios que se den solamente a ritmos determinados. Los sucesos que se den a mayor o a menor velocidad son sencillamente invisibles para nosotros. La fotografía fue un avance tecnológico que llevaba en su estela un inmenso empujón de poder cognitivo al permitirnos volver a representarnos los sucesos del mundo que nos interesaban en un formato, y a un ritmo, que estaba hecho a la medida de nuestros sentidos concretos.

Antes de que hubiera cámaras y películas de alta velocidad, existían muchos dispositivos de registro y observación que permitían al científico extraer datos con precisión del mundo para un tranquilo análisis posterior. Los exquisitos diagramas e ilustraciones de diversos siglos de ciencia son el testimonio del poder de estos métodos; pero en una cámara fotográfica hay algo especial: es «estúpida». Para poder «capturar» los datos representados en sus fotografías, no tiene que entender a su objeto como debe comprenderlo un artista o un dibujante humano. Por ello nos entrega una versión de la realidad sin editar, sin contaminar, sin sesgar, pero aun así vuelta a representar y lista para las facultades que están preparadas para analizar y, en último extremo, para comprender los fenómenos. Este cartografiado carente de mente de datos complejos mediante formatos más sencillos, más naturales o más cercanos al usuario, como hemos visto, es un sello distintivo de una inteligencia creciente.

Pero junto con la cámara y con el enorme montón de instantáneas que salen de ella, se plantea un problema de recursos: hay que etiquetar las propias fotografías. Poco bien nos hace captar un suceso de interés en una instantánea si luego no podemos recordar cuál de las miles de ellas que hay por toda la oficina es la que representa el suceso de nuestro interés. Este «problema de emparejamiento» no se presenta en variantes más sencillas y más directas del rastreo, como hemos visto, pero generalmente hay que abordar el coste de resolverlo; la treta puede financiarse a sí misma (el tiempo es oro) en aquellos casos en los que permita el rastreo indirecto de cosas que no pueden rastrearse directamente. Piénsese en la brillante práctica de pinchar alfileres de colores en un mapa para señalar la localización de un gran número de sucesos que estamos intentando comprender. Puede diagnosticarse una epidemia viendo (viendo, gracias a los códigos de color) que todos los casos de cierto tipo se alinean en el mapa junto con algún otro rasgo inconspicuo, o incluso hasta ese momento no representado: el suministro de aguas, o el sistema de evacuación de aguas fecales, o puede que la ruta del cartero. La base secreta de un asesino en serie puede a veces localizarse (en una especie de «casataxia») dibujando el centro geográfico del cúmulo de sus ataques. La drástica mejora de todos nuestros tipos de investigación, desde las estrategias de forrajeo de nuestra época de cazadores-recolectores hasta las investigaciones actuales de la policía, de los críticos de poesía y de los físicos se deben generalmente al explosivo crecimiento de nuestras tecnologías de re-representación.

En nuestros cerebros guardamos «señaladores» e «índices» dejando el máximo posible de los datos al mundo exterior, en nuestras agendas, en nuestras bibliotecas, en nuestros cuadernos de notas y en nuestros ordenadores y, naturalmente, en nuestros círculo de amigos y de colaboradores. Una mente humana no sólo no se limita al cerebro sino que más bien se vería gravemente minusválida si se le quitaran esas herramientas exteriores, tan minusválida por lo menos como un miope al que se le quitaran las gafas. Cuantos más datos y dispositivos nos quitamos de encima, más dependientes nos volvemos de esos periféricos: sin embargo, cuanto más nos familiarizamos con los objetos periféricos gracias a nuestra práctica en manipularlos, con más confianza podemos desenvolvernos sin ellos, volviendo a abordar los problemas con la cabeza, resolviéndolos con nuestra imaginación disciplinada por esa práctica externa. (¿Podemos de cabeza poner por orden alfabético las palabras de esta frase?).

Una fuente particularmente rica en nuevas técnicas de rerepresentación es la costumbre que nosotros, y sólo nosotros, hemos desarrollado de cartografiar deliberadamente nuestros nuevos problemas sobre la maquinaria que servía para resolver los problemas anteriores. Por ejemplo, consideremos los muchos métodos diferentes que hemos desarrollado para pensar en el tiempo al pensar en el espacio (Jaynes, 1976). Tenemos todo tipo de convenciones para cartografiar el pasado, el presente y el futuro, el antes y el después, el más pronto y el más tarde (diferencias que son prácticamente invisibles en la naturaleza sin refinar) sobre las ideas de izquierda y derecha, arriba y abajo, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. El lunes está a la izquierda del martes para la mayoría de nosotros mientras que (en una valiosa convención, que se va desvaneciendo de nuestra cultura, triste es decirlo) las cuatro en punto están debajo de las tres y a mano derecha, cada día o cada noche. No se detiene ahí nuestra espacialización del tiempo. Concretamente, en la ciencia se extiende a los gráficos, que se han convertido hoy día en un sistema familiar de diagramas para casi toda la gente alfabetizada. (Piénsese en los beneficios, o en la temperatura, o en el volumen de nuestra cadena de música, subiendo y subiendo y subiendo desde la izquierda hacia la derecha con el transcurso del tiempo). Utilizamos nuestro sentido del espacio para ver el paso del tiempo (generalmente de izquierda a derecha, según la convención estándar, salvo en los diagramas evolutivos en los que las eras más antiguas se muestran en la parte baja mientras que el hoy aparece en lo alto). Como muestran estos ejemplos (la ausencia de figuras en este punto del texto es completamente deliberada) nuestra capacidad para imaginar estos diagramas cuando se nos invita verbalmente a hacerlo es, en sí misma, una valiosa aptitud gregoriana, con muchos usos. Nuestra capacidad para imaginar estos diagramas es parasitaria de nuestra capacidad de dibujarlos y verlos, descargándolos al menos provisionalmente en el mundo exterior.

Gracias a nuestras imaginaciones realzadas mediante prótesis, podemos formular posibilidades que de otro modo serían posibilidades metafísicas imponderables e inadvertidas, como el caso de Amy, la moneda de la suerte que se vio al final del capítulo 4. Necesitamos ser capaces de imaginar la trayectoria, por lo demás invisible, que une a la genuina Amy de ayer con uno de los peniques de aspecto semejante del montón: necesitamos dibujarla en «nuestra imaginación». Sin esas ayudas visuales, externas o internas, tendríamos muchas dificultades en seguir estas observaciones metafísicas, y muchas más dificultades en aportarles algo. (¿Significa eso que alguien que haya nacido ciego no podría participar en esas discusiones metafísicas? No, porque los ciegos desarrollan sus propios métodos de imaginar espacialmente, preocupándose, lo mismo que la imaginación de las personas que ven, de mantener el contacto con las cosas que se mueven en el espacio, de diferente manera. Aunque una cuestión interesante es qué diferencias hay, si es que hay alguna, entre los estilos de pensamiento abstracto que adoptan los que han nacido ciegos o sordos). Armados con esas herramientas mentales, tendemos a olvidar que nuestras maneras de pensar respecto al mundo no son las únicas y que en concreto no son prerrequisitos para enfrentarse con éxito al mundo. Probablemente parece evidente en un principio que como son tan manifiestamente inteligentes, los perros y los delfines y los murciélagos deben tener conceptos más o menos como los nuestros, pero una vez que reflexionemos no debería parecernos tan evidente en absoluto. Muchas de las preguntas que hemos suscitado desde nuestra perspectiva evolutiva sobre la ontología y la epistemología de otras criaturas no han quedado respondidas todavía y las respuestas sin duda serán sorprendentes. Sólo hemos dado el primer paso: hemos visto algunas posibilidades de investigación que anteriormente habíamos pasado por alto.

De todas las herramientas mentales que adquirimos en el curso del amueblamiento de nuestros cerebros a partir de las reservas de la cultura, no hay ninguna más importante, por supuesto, que las palabras… habladas primero, escritas después. Las palabras nos hacen más inteligentes al facilitarnos la cognición de la misma manera (pero muchas veces multiplicada) que las balizas y las marcas del territorio facilitan la circulación por el mundo a las criaturas más sencillas. La circulación en el mundo abstracto multidimensional de las ideas es sencillamente imposible sin una inmensa reserva de marcas móviles y memorizables que puedan compartirse, criticarse, registrarse y verse desde diferentes perspectivas. Es importante recordar que hablar y escribir son dos innovaciones completamente diferentes, separadas por muchos cientos de miles (puede que millones) de años y que cada una de ellas presenta su conjunto diferente de posibilidades. Tendemos a unir los dos fenómenos sobre todo al teorizar respecto al cerebro y la mente. La mayor parte de lo que se ha escrito acerca de las posibilidades de un «lenguaje del pensamiento» como medio de operaciones cognitivas presupone que estamos pensando en un lenguaje escrito del pensamiento… «escritura cerebral y lectura mental» como dije hace unos años. Podríamos tener una mejor perspectiva de cómo la llegada del lenguaje podría magnificar nuestros poderes cognitivos si en vez de eso nos concentráramos en por qué y cómo podría funcionar adecuadamente un lenguaje hablado del pensamiento (descendiente de nuestro lenguaje público y natural).

Hablando con nosotros mismos

Si la mente infantil todavía no formada ha de convertirse en mente inteligente, debe adquirir tanto disciplina como iniciativa.

Alan Turing.

No hay paso más grande, más explosivo ni más trascendental en la historia del diseño de la mente que la invención del lenguaje. Cuando el Homo sapiens se convirtió en el beneficiario de esta invención, la especie se colocó en una catapulta que la ha impulsado muchísimo más lejos que a ninguna de las demás especies de la tierra en su capacidad de mirar hacia delante y de reflexionar. Lo cierto para la especie es igualmente cierto para el individuo. No hay transición más capacitante en la vida de una persona que la de «aprender» a hablar. Debo poner la palabra entre comillas porque hemos llegado a darnos cuenta (gracias a la labor de psicólogos y lingüistas) de que los niños humanos están genéticamente prediseñados de muchos modos diferentes para el lenguaje. Como Noam Chomsky, el padre de la lingüística moderna, suele decir (y con una exageración excusable) los pájaros no tienen que aprender sus plumas y los niños no tienen que aprender su lenguaje. Una enorme parte del trabajo de diseño de un usuario de lenguaje (o de plumas, según el caso) se realizó hace ya muchísimo tiempo y está en el niño en forma de talentos y disposiciones innatos, fácilmente adaptables a las condiciones concretas de la gramática y el vocabulario. Los niños adquieren el lenguaje a una velocidad de vértigo, aprendiendo palabras nuevas a una media de una docena al día, durante muchos años, hasta que son adolescentes, en que la velocidad de adquisición queda muy reducida. Antes de llegar al colegio dominan todos los aspectos gramaticales, a excepción de los más sutiles. Además de toda su interacción lingüística con los miembros de su familia (y mascotas), los niños pasan muchas horas vocalizando para sí desde que empiezan a gatear, primero balbuceando, luego disfrutando de las maravillosas mezclas de palabras y de sílabas sin sentido ricamente dotadas de diferentes entonaciones (exhortatoria, tranquilizadora, explicativa, zalamera) y terminan por llegar a una expresión propia de tipo complejo.

A los niños les encanta hablar solos. ¿Qué influencia tendrá esto en su mente? Todavía no sé contestar a esa pregunta, pero tengo algunas conjeturas como sugerencias para futuras investigaciones. Pensemos qué sucede en los inicios de la vida lingüística de cualquier niño. «¡Quema! ¡Está caliente! ¡No toques la estufa!», dice mamá. En esa etapa, el niño no tienen necesidad de saber qué significa «caliente» o «tocar» o «estufa»: esas palabras no son, en principio, más que sonidos, sucesos auditivos que tienen cierto poder evocador, cierta familiaridad, algo que se le queda al niño y que despierta ciertos ecos. Sirven para evocar un tipo de situación (acercarse a la estufa y alejarse de ella) que no es sólo una situación en la que se escucha una prohibición sino también una situación en la que se encuentra una repetición auditiva que se puede remedar. Simplificando groseramente, supongamos que el niño adquiere la costumbre de decirse (en voz alta) «¡Caliente! ¡No toques!» sin mucha idea de lo que significan las palabras, pronunciándolas sencillamente como una parte que acompaña a la situación familiar de acercarse y alejarse de la estufa, además de tenerlas como una especie de mantra que podría emplearse en cualquier otra ocasión. Después de todo, a los niños les domina el hábito de repetir las palabras que acaban de oír: repetirlas dentro y fuera del contexto y construir con ellas vínculos de reconocimiento y caminos asociativos entre las propiedades auditivas y las propiedades sensoriales, los estados internos y demás que les son concomitantes.

Este es un esbozo esquemático del tipo de proceso que debe de producirse. Este proceso podría tener el efecto de poner en marcha lo que podríamos llamar expresión propia a medio entender. El niño, empujado inicialmente por ciertas asociaciones auditivas insistentes provenientes de las admoniciones de sus padres, adquiere la costumbre de añadir a sus actividades una banda sonora, a «comentarlas». El hecho de pronunciar esa banda sonora sería en un principio una especie de «blablabla» (una cháchara sin sentido compuesta de cosas que suenan como palabras) mezclado con palabras reales pronunciadas con mucho sentimiento pero con escasa o nula comprensión de su significado, así como unas pocas palabras comprendidas. Habría una imitación de la exhortación, de la prohibición, de la alabanza, de la descripción y todas estas imitaciones terminarían por madurar en exhortaciones, prohibiciones, alabanzas y descripciones auténticas. Pero la costumbre de añadir «etiquetas» sería anterior a la comprensión en sí de los textos de las etiquetas (incluso anterior a la comprensión parcial de las mismas).

Lo que sugiero es que estas prácticas en un principio «estúpidas» (la mera pronunciación de esas etiquetas, en circunstancias adecuadas o inadecuadas) se transformarían en un plazo muy corto en la costumbre de representar los estados y las actividades de uno mismo de una manera nueva. Conforme el niño estableciera más asociaciones entre los procesos auditivos y articulatorios, por una parte, y las pautas de actividad concomitante a ellos, por otra, se irían creando nodos prominentes en la memoria. Una palabra podría convertirse en familiar aunque no se comprendiera. Y son esas anclas de familiaridad las que podrían dar a una etiqueta una identidad independiente dentro del sistema. Sin esa independencia, las etiquetas son invisibles. Para que una palabra sirva de etiqueta útil y manipulable en el refinado de los recursos del cerebro, debe realzar con prontitud las asociaciones buscadas que ya están hasta cierto punto establecidas en el sistema. Aparte de ello, las palabras pueden ser arbitrarias y su arbitrariedad forma parte de aquello que las hace distintivas: el riesgo de no darse cuenta de la presencia de la etiqueta es pequeño; no se mezcla con su entorno, como podía ocurrir con la mella en la esquina de la caja de zapatos. Por así decir, se saca de la manga su creación deliberada, a modo de marca de fábrica.

La costumbre de esa expresión propia a medio entender podría, según indico, ser el origen de la práctica del etiquetado consciente, con palabras (o con balbuceos, o con el neologismo personal que se quiera) lo que a su vez podría llevar a una práctica todavía más eficiente: dejar a un lado todas las asociaciones auditivas y articuladas, o la mayoría de ellas, y apoyarse tan sólo en el resto de las asociaciones (y posibilidades de asociación) para realizar el anclaje. Lo que sugiero es que el niño puede abandonar la pronunciación en voz alta y crear neologismos personales, no pronunciados, como etiquetas de los rasgos de sus propias actividades.

Podemos tomar un objeto lingüístico como objeto encontrado (incluso si en cierto modo metemos la pata al inventarlo nosotros en lugar de oírselo a alguien) y guardarlo para examinarlo más adelante, en privado. Nuestra capacidad de hacerlo depende de la capacidad que demostremos para volver a identificar o a reconocer en distintas ocasiones una etiqueta de ese tipo que tenga uno o varios rasgos para poder recordarla, una apariencia independiente de su significado. Una vez que hemos creado etiquetas y hemos adquirido la costumbre de pegarlas a las circunstancias que experimentamos, hemos creado una nueva clase de objetos que por sí mismos pueden convertirse en objetos de toda la maquinaria de reconocimiento de pautas, de construcción de asociaciones, y así sucesivamente. A modo de científicos que se entretuvieran retrospectivamente en examinar sin prisas las fotografías tomadas en el calor de una batalla experimental, nosotros podemos reflexionar sobre cualesquiera pautas que haya que distinguir en los diversos objetos etiquetados que dragamos de nuestra memoria.

Conforme vamos mejorando, nuestras etiquetas se van haciendo más refinadas, más perspicaces e incluso mejor articuladas y se llega finalmente a un punto en el que nos acercamos a la proeza casi mágica con la cual empezamos: la mera contemplación de una representación es suficiente para recordar todas las lecciones pertinentes. Nos hemos convertido en entendedores de los objetos que hemos creado. A estos nodos artefácticos de nuestras memorias, a estas pálidas sombras de las palabras oídas y pronunciadas, podríamos llamarlos conceptos. Por tanto, un concepto es una etiqueta interna que entre sus muchas asociaciones puede incluir o no los rasgos auditivos y articulatorios de una palabra (pública o privada). Pero sugiero que las palabras son los prototipos o antepasados de los conceptos. Los primeros conceptos que podemos manipular, eso es lo que estoy sugiriendo, son conceptos «vocalizados» y sólo los conceptos que pueden manipularse pueden convertirse para nosotros en objeto de escrutinio.

Platón en el Teeteto compara la memoria humana con una inmensa jaula de pájaros:

SÓCRATES: Considera ahora si el conocimiento es algo que puedes poseer de esa manera sin tenerlo a tu alrededor, a semejanza de un hombre que ha capturado algunos pájaros silvestres, pichones y demás, y los guarda en un aviario en su casa. En cierto sentido, por supuesto, podríamos decir que los «tiene» en todo momento en tanto que los posee, ¿no es así?

TEETETO: Sí.

SÓCRATES: Pero en otro cierto sentido «no tiene» a ninguno de ellos, aunque los controle ahora que los ha hecho cautivos en un recinto que le pertenece; puede cogerlos y tenerlos cuando le parezca cogiendo el pájaro que desee y dejándolo ir otra vez; y queda a su albedrío hacerlo tantas veces como desee (197 c-d).

El truco está en hacer que acuda el pájaro adecuado cuando lo necesitamos. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la tecnología. Construimos complejos sistemas de asociación mnemotécnica (señaladores, etiquetas, rampas y escaleras, ganchos y cadenas). Refinamos nuestros recursos mediante ensayos y componendas incesantes, transformando nuestro cerebro (y todos los accesorios periféricos que adquirimos) en una red de habilidades inmensamente estructurada. Todavía no se han encontrado evidencias que demuestren que haya ningún otro animal que haga lo mismo.