La teoria dei loop

Il passo successivo, per me, fu di ricominciare a viaggiare, come da ragazzo, per cercare nuove idee e nuovi amici, ma questa volta con un obiettivo preciso: incontrare chi si interessava di gravità quantistica, del problema dello spazio e del tempo. Un po’ con i soldi che la legge italiana assegna per andare all’estero a chi fa il dottorato; un po’ con una borsa di studio privata, messa a disposizione dalla Fondazione della Riccia (di cui avevo scoperto l’esistenza solo grazie a un manifesto affisso in una bacheca del Dipartimento di Fisica di Trento); un po’ con i miei pochi risparmi, partii per andare a parlare con i più grandi personaggi nel mondo della gravità quantistica. Annunciavo la mia visita per lettera (non c’era ancora l’e-mail) e andavo a trovarli.

Chris Isham, l’autore dell’articolo che mi aveva fatto appassionare al problema, è stato il primo che andai a visitare. Ho trascorso due mesi presso di lui, all’Imperial College di Londra; gli esponevo le mie prime idee confuse, e lo ascoltavo. Rimuginavo su quello che mi diceva facendo lunghe passeggiate nel giardino di Kensington, che sta accanto all’Imperial College: il giardino magico di Peter Pan, il bimbo che non voleva crescere. Fotocopiai tutto ciò che c’era all’Imperial College sull’argomento e lessi tantissimo. Tra le molte cose, mi colpì quando Chris mi disse che in America c’era un giovane ricercatore, Abhay Ashtekar, che era riuscito a riscrivere la teoria di Einstein, la relatività generale, in una forma un po’ diversa, che doveva semplificare il problema. Secondo Chris, affrontare la gravità quantistica partendo dalla nuova formulazione di Ashtekar, avrebbe potuto facilitare la ricerca.

Andai quindi in America, alla Syracuse University, dove lavorava Ashtekar, e vi restai due mesi per studiare questa nuova formulazione, che non era stata ancora pubblicata. Nel frattempo avevo scritto i miei primi lavoretti di fisica, di poca importanza, e andavo, non invitato e con soldi miei, alle conferenze in cui si parlava dell’argomento.

In una di queste conferenze, a Santa Barbara, in California, venni a conoscenza dell’esistenza di un giovane scienziato americano, Lee Smolin, che usando la nuova formulazione di Ashtekar e lavorando in collaborazione con un amico, Ted Jacobson, era riuscito a trovare alcune strane soluzioni all’equazione di Wheeler-DeWitt. Andai dunque a trovare Lee all’Università di Yale per imparare cosa fossero queste soluzioni e lì nacque tra noi una grande amicizia, prima personale e poi professionale.

L’amicizia nacque così: proprio il giorno prima di partire per Yale, la mia fidanzata di allora mi aveva lasciato, gettandomi nella disperazione più nera. Avevo quasi deciso di non partire, non ero nello spirito giusto; ma non potevo più rinviare, e quindi andai ugualmente. Quando arrivai al cospetto di Smolin, cominciai un po’ intimorito a parlare dei miei studi, ma improvvisamente, ripensando al mio amore finito, mi vennero le lacrime agli occhi. Lee dapprima rimase sbalordito, poi, quando gli spiegai, scusandomi, il motivo del mio comportamento poco ortodosso, mi confidò che anche lui era stato da poco lasciato da una fidanzata, poi mi invitò a uscire in barca a vela con lui. Dimenticammo la fisica e passammo un pomeriggio a veleggiare, a raccontarci le nostre vite e i nostri sogni.

Soltanto nei giorni successivi Lee iniziò a parlarmi della sua confusione nel cercare di comprendere le nuove soluzioni dell’equazione di Wheeler-DeWitt. La stranezza delle soluzioni, che Lee e Ted avevano trovato, consisteva nel fatto che ogni soluzione dipendeva da una curva chiusa disegnata nello spazio, da un anello, da un loop. Che significavano questi loop?

Nel corso di lunghe passeggiate notturne per il campus di Yale, discutendo e ridiscutendo il problema, giungemmo a una possibile soluzione, che ci si presentò come una folgorazione: questi loop sono le singole linee di Faraday del campo gravitazionale, ma poiché il campo gravitazionale è lo spazio, non dobbiamo pensare che siano loop immersi nello spazio: essi stessi sono lo spazio! È lo spazio stesso che è costituito da questi loop. L’equazione ci stava dicendo questo.

La soluzione determinata da un singolo loop rappresentava un universo costituito solo da un sottile anellino di spazio, e null’altro. In altre parole, lo spazio senza questi “loop di gravità” non esiste, perché i loop stessi e le loro relazioni costituiscono lo spazio. L’esistenza di questi universi fatti da un solo loop era il primo indizio concreto della granularità quantistica dello spazio. Per rappresentare il nostro mondo, bastava sovrapporre una gran quantità di soluzioni fatte ciascuna da un singolo anellino.

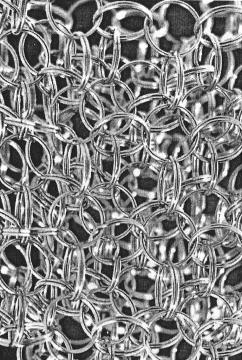

La Figura 3 illustra un modellino schematico della struttura fine dello spazio: un intrico di loop. Il modellino lo costruii in quegli anni, per illustrare l’idea, facendo il giro di tutti i negozi di ferramenta di Verona per comperare tutti gli anelli per chiavi disponibili.

Figura 3: La prima immagine dello spazio suggerita dalla teoria dei loop. Lo spazio, su piccolissima scala è un insieme di piccoli anellini.

Da questi colloqui nacque un’idea nuova, che avrebbe portato a quella che oggi si chiama gravità quantistica a loop, ed è considerata una delle strade per risolvere il problema della gravità quantistica.

Per diverse settimane lavorammo forsennatamente, riscrivendo tutta la teoria di Wheeler-DeWitt, interamente in termini dei nostri loop. In questo modo riuscimmo a ottenere un’equazione meglio definita di quella originaria di Wheeler-DeWitt, a trovare moltissime soluzioni, e a cominciare a capirne il significato.

Fu un periodo stupendo. Nelle settimane successive volammo a Syracuse, da Abhay Ashtekar, poi a Londra, da Chris Isham, e poi a un grande congresso di fisica a Goa, in India, per annunciare i nostri risultati. Attirammo attenzione e reazioni positive da parte della comunità scientifica.

Gli anni successivi furono dedicati allo sviluppo della teoria. Avevo concluso il mio dottorato. Avevo ottenuto una borsa di studio dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). Non essendo legato ad alcun gruppo di ricerca, potevo usare questa borsa di studio dove volevo. Decisi di andare all’Università di Roma, La Sapienza, che mi sembrava il luogo scientificamente più interessante in Italia, oltre ad avere un nome irresistibile. Era a Roma che stavano i grandi fisici teorici italiani, come Gianni Jona-Lasinio, Giorgio Parisi, Nicola Cabibbo, Luciano Maiani e molti altri. Dal direttore del Dipartimento ottenni un tavolo in uno scantinato, dove trascorsi un paio di anni, assorto nello sviluppo della nuova teoria. Finiti i soldi della borsa di studio, non riuscii a ottenere alcun altro finanziamento. Nicola Cabibbo, allora direttore dell’INFN, aveva sentito parlare in America dei miei risultati e provò a farmi avere un contratto dall’INFN, ma non si arrivò a nulla. Per vivere, risparmiavo su tutto, e chiedevo aiuto a mio padre, che, nonostante tutto, credeva nella mia passione scientifica.

Fu un periodo di apprendistato duro: sentivo di crescere come fisico, ma la mia vita professionale sembrava ferma e senza prospettive. La possibilità di ottenere un lavoro all’università appariva remota, soprattutto perché mi occupavo di un argomento che in Italia interessava pochissime persone. Ci furono momenti di sconforto.

Poi un giorno suonò il telefono, e il direttore del dipartimento di fisica di un’università americana mi chiese se mi interessasse un posto da professore. Era presso l’università di Pittsburgh, dove lavorava Ted Newman, uno dei più grandi scienziati impegnati sulla relatività generale.

Al primo impatto, l’idea di andare a vivere in una grande e noiosa città americana come Pittsburgh non mi entusiasmava. Ci volle l’intervento di un caro amico perché aprissi gli occhi e capissi che non potevo preferire essere un disoccupato in Italia piuttosto che un professore in America. Se volevo la libertà di poter studiare ciò che mi interessava, quella era un’occasione perfetta.

A Pittsburgh ho trascorso 10 anni, lavorando con Ted e con molti altri colleghi, e dedicandomi a molti problemi diversi, ma sopratutto sviluppando la teoria dei loop.