Capítulo 12

Falero

A medida que se levantaba el viento del oeste propio del crepúsculo, éste sacudía a la multitud de navíos de guerra como la brisa de la tarde sacude un campo de mies. La marina persa se batía en retirada con todos sus hombres ocupando su puesto, excepto los muertos. En uno de los trirremes, el vigía informó de que el enemigo había cejado en la persecución, pero los aterrados remeros continuaron bogando. Cuando rebasaron El Pireo por la parte del puerto y el piloto comenzó a maniobrar con las barras de los timones para poner rumbo a la bahía de Falero, el capitán dirigió sus pensamientos a la costa. La reina de Halicarnaso siempre se adelantaba a los acontecimientos, y sabía que el rey Jerjes la convocaría a un consejo de guerra. Tuvo que reflexionar sobre cuál sería el mejor modo de utilizar la estima obtenida por embestir a lo que los del Estado Mayor habían considerado un barco enemigo. Sabía que no debía forzar la mano, y más entonces, cuando sus presagios sobre la batalla se habían cumplido. Hasta que llegase el momento, como muy bien advertiría Artemisia, tendría que ocuparse de mantener a sus hombres calmados y convencerlos de que guardasen silencio acerca de lo realmente acaecido en Salamina; eso es lo que podemos suponer.

Según las naves supervivientes fuesen atracando en la playa de Falero, tras la conclusión de la peor jornada de la historia de la marina persa, es probable que sus tripulaciones saltasen sin fuerzas a la playa. Los soldados destacados allí seguramente correrían ladera abajo en su ayuda, enviando a todo esclavo que hubiese en la zona a encargarse de separar muertos y heridos. Los cadáveres se quemarían y los heridos serían atendidos por los médicos.

Y sin duda hubo muchos cadáveres. Durante los días posteriores a la batalla, las costas de Ática se convirtieron en el cementerio multiétnico más variado de la historia universal hasta la fecha. Fue éste un testimonio de la diversidad del imperio persa y de la temeridad de sus dirigentes.

En cuanto a los hombres heridos en combate, aquellos que tuviesen heridas superficiales, esguinces o fracturas simples, tenían bastantes posibilidades de sobrevivir. Les untarían las heridas con mirra, jugo de higo o vino para reducir la infección e intentar detener la hemorragia, y después los vendarían con paños de lino o algodón. Un miembro fracturado podía extenderse y ajustar el hueso de nuevo; a continuación, los médicos le aplicarían un ungüento, una mezcla de grasa, hierbas y resina, y lo vendarían cuidadosamente para lograr mantener una ligera presión en la zona fracturada. Tras unos días, el vendaje habría de ser revisado y cambiado. Se podían colocar las articulaciones, en caso de luxación, y tanto en caso de esguinces como de miembros dislocados intentarían atajar el dolor con hierbas y masajes, aunque no siempre con éxito. Por ejemplo, en cierta ocasión, Darío, el padre de Jerjes, sufrió mucho a causa de una fractura en el tobillo que ni siquiera sus médicos egipcios, considerados entonces los mejores del mundo, fueron capaces de sanar. Sólo Demócedes, natural de la ciudad greco—itálica de Crotona, que casualmente se encontraba dentro de los límites del imperio persa, fue capaz de conseguirlo.

Las posibilidades de sobrevivir para cualquier herido que necesitase cirugía eran mínimas. Los galenos de la Antigüedad portaban unos cofres con enseres médicos, de trece centímetros de largo por ocho de ancho aproximadamente, en cuyo interior guardaban escalpelos, ganchos y barrenas. [258] Los cirujanos de la Antigüedad conocían bien el valor de la higiene. Estos médicos griegos y de Oriente Próximo tenían cierto éxito en extraer puntas de flechas y de jabalina de las heridas; cierta habilidad para reanimar a un ahogado y experimentaban con agujeros y barrenas para tratar lesiones en la cabeza. Con todo, la cifra media de supervivientes a estos tratamientos era paupérrima.

«Un sanador es un hombre muy valioso, pues sabe cómo sacar flechas y extender ungüentos curativos sobre las heridas», dice Homero. [259] Pero es improbable que el campamento de la bahía de Falero dispusiese del número de médicos suficiente para atender a todos los heridos tras la batalla de Salamina. Así, aun siendo ineficaces como eran los médicos del mundo antiguo (en relación a sus estándares actuales, naturalmente), algunos de aquellos hombres terminaron todavía peor buscando a tientas algún auxilio clínico entre sus camaradas o recurriendo a la magia de los hechiceros que seguían al ejército, quienes les ofrecían panaceas, sortilegios, invocaciones y amuletos. Probablemente el número de muertos aumentó durante los días subsiguientes a la batalla.

Al menos, los vivos podían recibir algunos alimentos, agua y vino para beber mientras se curaba a los heridos. Los marinos, después de casi veinticuatro horas en el mar, tenían que hallarse tan cansados como hambrientos y sedientos. Y a pesar de todo, es probable que hablasen entre ellos de embarcar de nuevo y huir de Falero aquella misma noche, antes de que los griegos los atacasen. Las antorchas iluminaron el desmoralizado campamento en cuanto cayó la oscuridad. Gritos de dolor y lamentos por los muertos se mezclaban con rumores, acusaciones e intrigas.

Tanto si Jerjes visitó la flota aquella noche como si no, a buen seguro que no se mantuvo ocioso. El monarca sentía el peligro cerniéndose sobre él. Jerjes sabía que en los tiempos en que Darío invadió Escitia (más o menos lo que hoy llamamos Ucrania), en el año 512 a.C., el ejército persa estuvo a punto de perecer cuando sus enemigos casi lograron hacerse con el puente que los persas habían tendido sobre el Danubio. Años más tarde, Jerjes temía por sus puentes sobre el Helesponto. El soberano decidió que el resto de la flota se replegase hacia el Egeo para proteger las líneas de abastecimiento de la expedición.

Y aun así, el Gran Rey quiso ocultar sus intenciones. Para ello, Jerjes ordenó a sus ingenieros que emprendiesen la construcción de un paso elevado, un puente entre el continente y la isla, inmediatamente después de la derrota de Salamina, al día siguiente al parecer. Los zapadores unieron navíos mercantes, quizá los mismos que abastecían a la flota fenicia en Grecia. Los persas intentaban procurarles una doble utilidad a sus naves así dispuestas: por un lado servirían de pontón, y por otro de barrera. En otras palabras, como habían fracasado en su intento de alcanzar Salamina por mar, entonces pretendían tomarla por tierra. Probablemente colocaron sus mercantes remando a lo ancho del estrecho de Salamina frente a la costa de Ática, protegiéndolos con los barcos de guerra restantes. Desplegando una escolta naval lo suficientemente grande, los persas podrían crear la impresión de estar preparándose para una nueva batalla naval. Y ésa era sin duda la desinformación que deseaban emitir al enemigo.

El día 26 de septiembre, el día siguiente a la batalla, Jerjes convocó al Consejo del Estado Mayor. Al contrario que en la ocasión anterior, no se reunió con todos los reyes y jefes de escuadra de la flota. Esta vez se entrevistó solamente con persas, a excepción de Artemisia. La reina de Halicarnaso había surgido del desastre del estrecho como Afrodita del mar. No es que fuese simplemente la mujer más poderosa de todos los comandantes de la expedición de Jerjes, sino que era la figura más influyente entre los aliados no—persas del rey.

En la asamblea, Mardonio aconsejó a Jerjes que no concediese demasiada importancia a Salamina. «Como si fuera ésta una derrota decisiva; que no depende todo del fracaso de cuatro maderos, sino del valor de los infantes y caballos». [260] Y añadió:

Nada se ha malogrado, señor, por parte de los persas, ni podéis decir en qué acción no hayan cumplido todo su deber, pues en verdad no tienen ellos la culpa de tal desventura. Esos fenicios, esos egipcios, esos chipriotas, esos Cilicios, son y han mostrado ser unos cobardes. Lo que supone, pues, que no son culpables los persas... [261]

Era un intento de llegar a la élite persa. Cuando las malas noticias de Salamina alcanzaron Susa, los persas...

Reventaban en un grito y llanto deshecho, echando la culpa de todo a Mardonio, no tanto por la pena que les causase la pérdida de la armada naval, cuanto por el miedo que tenían de perder a Jerjes. [262]

En términos estratégicos, los barcos eran al menos tan importantes como el rey, pero los persas pensaban todo lo contrario.

Después de escuchar a Mardonio y demás consejeros persas, Jerjes tomó una decisión extraordinaria: los despidió a todos, a ellos y a la guardia. Por una vez, la tienda real estuvo ocupada sólo por el rey y el consejero en quien más confiaba. Si hubiese prestado oídos al consejo de Artemisia antes de Salamina, para entonces ya podría ser el dueño de Grecia. Al menos, al final había aprendido en quién confiar.

Le tendremos que perdonar a Artemisia que se detuviese un instante a disfrutar del momento. Después de todo, no era más que una mujer medio cretense, viuda del insignificante gobernador de una pequeña ciudad de Anatolia situada a unos 3.220 kilómetros de la capital imperial, a duras penas había logrado escapar con vida de la batalla y sólo lo consiguió después de haber virado traicioneramente para destruir a un aliado ante la vista de testigos. Era una mujer dentro de una sociedad cuya élite dominante consideraba el más horrible de los insultos decirle a un hombre: «Eres peor que una mujer». [263] Y, a pesar de las circunstancias, ella fue capaz de escalar la cima del poder.

Jerjes estaba a punto de honrarla con un premio por el valor demostrado en combate, si es que no lo había hecho ya. La historia que se cuenta es que Artemisia recibió un equipo completo de protecciones de guerra griegas por sus méritos militares. En esa misma ocasión, Jerjes le otorgó un huso y una aguja al «almirante de la flota». [264] Un huso es una rueca donde se sujeta la lana antes de crear el hilo. En Grecia, esta herramienta era símbolo de feminidad. Por lo tanto, darle un huso a un oficial naval de alta graduación sólo podía interpretarse como un insulto.

No sabemos a qué oficial se refiere el apelativo «almirante de la flota». El principal candidato probablemente fuese Megabazo, hijo de Megabantes, quien junto a Prejaspes, hijo de Aspitines, era uno de los dos comandantes persas de las escuadras fenicias. Megabazo pudo haber heredado la posición de «almirante», [265] a juzgar por los documentos oficiales de Persépolis. Durante la época romana, se conoció a Megabazo como el almirante en jefe de la flota persa, aunque puede que no fuese más que una reminiscencia de su posición anterior. [266] Probablemente su suerte pudo terminar en Salamina, ya que ni él ni los otros dos almirantes persas, Aquemenes y Prejaspes, recibieron el mando de la armada el año siguiente.

Si la aguja y el huso suponían un insulto, entonces el equipo completo de una armadura griega suponía un halago. Tanto en Grecia como en Persia, la destreza en batalla, y sobre todo en las de infantería, se consideraba como la cumbre de la virilidad. Como cabe esperar, el regalo de Jerjes no implicaría sino un objeto confeccionado con el mejor material y trabajado con la mayor habilidad. Desde luego que el penacho luciría las más bellas crines de caballo, un fino labrado decoraría el casco, la coraza y las grebas, así como el escudo exhibiría un impresionante recamado; quizá un león o uno de esos toros alados tan recurrentes en el arte persa.

Si de verdad le regaló a Artemisia una armadura griega, y no una persa, puede que esta coraza fuese de tipo cario, zona fuertemente influenciada por Grecia, cuyos soldados se armaban y pertrechaban de modo muy similar a los helenos. Una armadura completa y una corona conformaban la máxima condecoración al valor que se concedía en la ciudad de Atenas. Los monarcas persas sí mostraban gran sensibilidad hacia las costumbres de sus súbditos.

Pero nadie de la época consideró exagerada la generosidad del regalo de Jerjes a Artemisia. A fin de cuentas, el rey había recompensado a Teomestor con la satrapía de Samos, y Filaco había recibido una propiedad que lo elevaba a rango de benefactor del Gran Rey. Sólo dos generaciones más tarde, el más que pobre estado de Acarnania recompensó a un general ateniense no con una, sino con trescientas armaduras. [267] Pero ese general había vencido en la batalla y Artemisia no había hecho más que salvar su dudosa honra durante el desastre.

La reunión en la tienda del emperador el día 26 de septiembre fue el momento de las preocupaciones de Jerjes, y allí estaba Artemisia para tranquilizarlo. Dejando de lado el encanto y la coquetería de la reina de Halicarnaso, ella era el mejor estratega naval al servicio de Jerjes. Su hermanastro, el almirante Ariabignes, comandante en jefe de la flota de carios y jonios, había muerto. Su hermano Aquemenes, jefe de la poco sobresaliente armada egipcia, había caído en desgracia, al igual que otros tres reyes fenicios y los dos almirantes persas que superaban en rango militar a esos monarcas. Los capitanes samios y samotracios habían obtenido victorias en los combates, y lo mismo consiguieron otros. Pero sólo Artemisia había anunciado el desastre que se cernía sobre Persia al batallar en Salamina. Y, sobre todo, ella había peleado con gallardía, o eso les pareció a Jerjes y sus cortesanos.

No nos han llegado referencias de la presencia de un intérprete en la tienda durante la entrevista privada de Artemisia con Jerjes. A no ser que esa presencia se dé por supuesta, debemos concluir que esta reina de inteligencia viva y ágil dominaba la lengua persa, pues el Rey de Reyes jamás se hubiese detenido a aprender una lengua que no fuese la de la clase dominante de su imperio.

Mardonio le había propuesto a Jerjes que escogiese entre dos sistemas de acción. O el monarca ordenaba que todo el ejército persa atacase la zona del istmo o tendría que disponer que la marina y una parte del ejército se retirasen completamente de Grecia, y Jerjes con ellos. En este último caso, Mardonio asumiría la capitanía general del ejército y se comprometía a someter a toda Grecia a la autoridad del Gran Rey. Mardonio prefería la segunda opción, dice Herodoto, pues le permitía restaurar su reputación tras el fracaso de la expedición que había pregonado a bombo y platillo.

Jerjes le preguntó a Artemisia cuál de las dos estrategias le aconsejaba tomar. La dama contestó que Mardonio habría de permanecer en Grecia con parte del ejército. En tal caso, él correría con todos los riesgos si fracasaba pero, si tenía éxito, sería Jerjes quien se llevase los honores. No es necesario decir que el rey estaba preocupado por cualquier amenaza griega. «Pues como quedéis vos vivo y salvo, y vuestra casa y familia se mantengan en su primer estado, mala suerte les auguro a esos griegos; que no les faltarán por cierto ocasiones en que salir armados a la defensa de sus casas», respondió Artemisia. [268] Y, además, le recordó que él ya había quemado Atenas.

Artemisia le dijo a Jerjes lo que éste deseaba oír. Aunque todos los hombres y mujeres de su corte le hubiesen pedido que se quedase, señala maliciosamente Herodoto, Jerjes estaba demasiado asustado para permanecer en Grecia. Incluso Herodoto consideró que Jerjes había tomado una decisión meditada y oportuna: el monarca de Persia había perdido la batalla, pero no abandonaba la guerra. La única cuestión pendiente era decidir qué estrategia plantear. El rey comprendió rápidamente el verdadero alcance de la derrota naval. Y de igual modo vislumbró que la derrota de Salamina presentaba un asunto aún más importante que Grecia: Jonia.

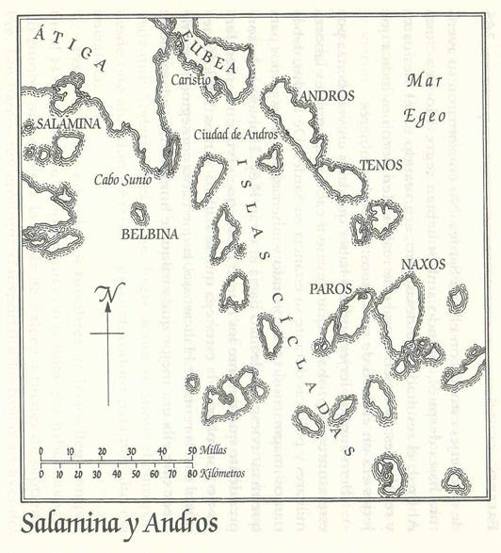

Con la victoria de Salamina, los griegos habían obtenido el dominio del mar. Ya sin obstáculos, dispondrían de tiempo para emplearlo en reconquistar los territorios que tanto le había costado ganar al imperio apenas una generación antes, cuando los anexionó: la zona septentrional de Grecia, las islas del mar Egeo y, sobre todo, Jonia. El problema residía en cómo mantener vigilados a los griegos.

Poco después, de hecho en tan sólo veinticuatro horas, Jerjes presentó una respuesta, una estrategia nueva que habría de ejecutarse de inmediato. La conquista de Grecia ya no constituía el objetivo prioritario. Como ya no se podía flanquear al enemigo por mar, la infantería persa no atacaría a los griegos en el istmo. En vez de eso, su movimiento consistiría en retirar de territorio griego toda la marina persa y parte de su ejército. Jerjes destacaría simplemente tropas suficientes para mantener al bando griego desequilibrado y mal avenido. Mientras tanto, el rey se trasladaría personalmente a la zona del imperio que más requería de su atención: Jonia. En menos de dos meses de la batalla de Salamina, Jerjes ya se había establecido en Sardes, y allí permaneció durante todo el año siguiente, hasta el otoño de 479 a.C.

La estrategia le dio muy mal resultado. Antes de que se cumpliese el año de su decisión de abandonar Atenas, Jerjes no sólo había perdido el Peloponeso, sino casi todos sus dominios en la Grecia continental, así como las islas más importantes del Egeo oriental y, además, las ciudades—estado de Jonia y Caria se apartaban del imperio. Las islas restantes las seguirían un año más tarde. Pasados veinte años del estallido de la sublevación jonia, año 499 a.C., una confederación de ciudades—estado de la Grecia continental estaba sacando al Gran Rey del Egeo, empujándolo hacia la costa oriental de Anatolia.

¿Qué es lo que falló? Jerjes cometió tres errores, pero la anulación de la orden de atacar el istmo y su retirada a Sardes no fue uno de ellos. De hecho, este movimiento tenía sentido dentro del plan general de retirada de Grecia. La conquista del Peloponeso, el único territorio griego libre de persas, le hubiese proporcionado a Jerjes mucha gloria, una nueva fuente de mercenarios... y poco más. El imperio persa era una institución vasta y rica, mientras que Grecia era pequeña y pobre. A pesar de la elegante métrica de los coros de Esquilo y las doscientas mil palabras de Los Nueve Libros de Historia de Herodoto, a pesar del acopio de botín tomado a los persas y los monumentos de mármol que se pudiesen erigir en honor de la victoria griega, a pesar de la habilidad de sus lanceros y la fuerza de su flota... A pesar de todo eso, Grecia tenía muy poco que ofrecer. El rey persa ya poseía más riquezas en la ciudad de Persépolis que todas las que pudiese haber en la península griega.

La mayor ventaja de la conquista de Grecia, además de la gloria, era defensiva. Si no se les mantenía vigilados, los griegos podrían expandirse. Las islas del Egeo, Jonia y Egipto estaban deseando sacudirse el yugo persa. Y, por otra parte, dejar Grecia sin conquistar supondría un mal ejemplo para otros pueblos levantiscos que habitaban el imperio. Dicho de otro modo, Grecia no era tanto una fuente de riqueza como una amenaza.

Y, sobre todo, el tiempo y dinero invertidos en la guerra contra Grecia habrían de sustraerse de los recursos destinados a mantener controlado el resto del imperio. A primera vista, la retirada de Atenas podría interpretarse como una muestra de cobardía por parte de Jerjes. En realidad, lo que mostraba el Gran Rey era su madurez. Su presencia suponía un recurso limitado. Allá donde se presentase el Gran Rey, sus servidores se esforzaban más en sus actuaciones. Por lo tanto, hubiese sido una irresponsabilidad permanecer en Grecia cuando se necesitaba tanto su presencia en muchas otras partes del reino.

Ya en Falero, tras la batalla de Salamina, Jerjes comenzó a preocuparse por otros puntos conflictivos dentro de las fronteras de su imperio. O eso podemos inferir gracias a un detalle revelador: los barcos egipcios de su flota, los que una vez formaron una escuadra de doscientas naves, regresaron a casa, pero sus infantes de marina permanecieron en el campamento, incluidos en la fuerza de infantería al mando de Mardonio. Fue una elección interesante.

Por otra parte, los egipcios habían ganado el premio al valor en combate en la batalla de Artemisio, donde capturaron cinco navíos griegos con tripulaciones incluidas. Con sus lanzas de abordaje, sus grandes hachas de guerra y sus dagas y cuchillos de largos filos, los egipcios conformaban una de las unidades militares más pintorescas y, quizá, más potentes. No existían destacamentos de infantería egipcia en los ejércitos persas, hueco que esos infantes de marina podrían cubrir. Al mismo tiempo, los egipcios se habían ganado un lugar en la lista de cobardes que Mardonio había confeccionado en Salamina. Puede ser que culpase a los capitanes de su flaqueza, y no a los soldados de a bordo. O puede que la decisión de retener a la infantería de marina egipcia poseyese más carácter político que militar. Adviértase que el almirante de la flota egipcia era Aquemenes, hermano de Jerjes y gobernador de Egipto. Es posible que Mardonio decidiese favorecerlo para mejorar su situación personal ante la familia de Jerjes.

Y también existía una razón negativa para mantener a los egipcios destacados en Grecia: así no estarían en Egipto. La provincia del Nilo se había sublevado contra la dominación persa apenas media docena de años atrás. Si los navíos egipcios habían sobrevivido relativamente indemnes a galernas y batallas, como puede concluirse de sus proezas en Artemisio y de su poca participación en Salamina, entonces sus efectivos de infantería de marina podrían sumar dos mil hombres o más. Una vez que esos dos mil hombres armados habían contemplado el fracaso del Gran Rey, ¿para qué enviarlos de regreso a su hogar, una tierra levantisca? En una generación, los egipcios se rebelarían de nuevo, en el año 480 a.C., quizá los persas pudiesen haberla visto venir.

Por supuesto, los infantes de la marina jonia también representaban un contingente potencialmente subversivo pero, al contrario que los egipcios, los jonios habían mostrado su lealtad y eficacia marinera en la batalla de Salamina. Mejor sería reservar sus infantes de marina para otra batalla naval en vez de malgastarlos situándolos frente a las lanzas de los hoplitas espartanos.

No se vuelve a tener noticias de naves egipcias durante lo que restaba del año 480 ni durante todo el 479 a.C. Aparentemente, Jerjes pudo creer que podía prescindir de ellos, así como de todos aquellos cilicios, chipriotas, licios y panfilios. Los únicos que permanecieron en la flota fueron los jonios, carios y fenicios, el núcleo tradicional de la armada persa. Y esa flota se iba a concentrar en Oriente.

Aquel movimiento estratégico formaba parte de los nuevos planes de Jerjes. Al ordenar la retirada de la flota destacada en Grecia, el Gran Rey alteraba las condiciones de la ecuación de fuerzas. Sin esa flota, Persia sufriría serios problemas para detener a la marina griega y, al mismo tiempo, mantener su hegemonía en el mar Egeo. Pero no supondría una empresa imposible. Aunque parezca paradójico, la flota persa podía aún derrotar a la griega. Y podría lograrlo conquistando Grecia y separando la flota de sus bases. Pero, ¿cómo podría el ejército persa conquistar Grecia sin una flota aliada que les proporcionase movilidad suficiente para salvar las líneas defensivas griegas?

La respuesta de Jerjes, después del desastre de Salamina, fue que Persia habría de retomar su antiguo estilo para tratar con los griegos: el soborno. De Ares, el dios de la guerra, dice Timoteo en su poema sobre Salamina que «es ilustre: Grecia no teme al oro [persa]». [269] Bonito alarde, pero absolutamente falso. Las riquezas del Gran Rey aún podían comprar la voluntad de los traidores griegos. Los jefes de las facciones partidarias de los persas en la ciudad de Tebas así lo creían. Les dijeron a sus señores cómo conquistar toda Grecia sin necesidad de librar una sola batalla:

No habéis de hacer para esto sino echar mano del dinero, y con tal que lo derraméis, sobornaréis fácilmente a los sujetos principales que en sus respectivas ciudades tengan mucha influencia y poderío. Por este medio lograréis introducir en la Grecia tanta discordia y división, que os sea bien fácil, ayudado de vuestros asalariados, sujetar a cuantos no sigan vuestro partido. [270]

He aquí un buen consejo. Los espartanos estaban muy preocupados por el hecho de que Atenas llegase a cerrar un acuerdo con Persia, y lo cierto es que así podría haber sucedido. [271] Si los persas hubiesen proseguido la campaña con un mayor donaire ofensivo tras Salamina y les hubiesen concedido, por ejemplo, alguna concesión sustancial en reconocimiento de su victoria en el mar, entonces podrían haber logrado llegar a un trato. En cambio, sólo realizaron una nimia oferta y continuaron con un ataque doloroso sí, pero no mortal.

Atenas podría comprarse barata, razonaban los persas. Los atenienses regresaron a lo que quedaba de sus hogares unas semanas después de Salamina, en cuanto el ejército invasor se retiró hacia el norte. Durante la primavera del año 479 a.C., los persas enviaron como embajador al rey de Macedonia, vasallo de los persas y viejo amigo de los atenienses. El diplomático les informó de que Jerjes les ofrecía una amnistía por los crímenes perpetrados en el pasado contra su persona, les brindaba la autonomía y expansión de sus territorios, y también les prometía costear él mismo la reconstrucción de los templos. A cambio, Jerjes confiaba en sumar el poderío naval ateniense a su causa.

Como los atenienses rechazaron las condiciones, Mardonio invadió Ática por segunda vez en junio de 479 a.C. Una vez más, los atenienses evacuaron sus territorios y se refugiaron en Salamina. Y, una vez más, Mardonio envió a un embajador, esta vez a Salamina, para repetir la oferta de Jerjes. Cuando un miembro de la asamblea ateniense llamado Lícides propuso escuchar al embajador, sus compatriotas lo lapidaron hasta matarlo. Para no ser menos, un grupo de airadas mujeres atenienses acudió a casa de Lícides y mataron a pedradas a su mujer y a sus hijos.

Para Mardonio, los atenienses era un pueblo obstinado. En cambio, un observador imparcial lo hubiese calificado como «decidido». La segunda invasión de Ática sólo sirvió para fortalecer la resistencia ateniense. El asalto los galvanizó y amenazaron a Esparta diciéndole que ellos, los atenienses, muy bien podrían negociar un acuerdo con el Gran Rey a menos que los lacedemonios se aventurasen a salir de la fortaleza del Peloponeso y arriesgasen su soberbio ejército en defensa de Ática. Los espartanos aceptaron: los persas habían provocado precisamente una situación que deseaban evitar a toda costa. En resumen, los persas demostraron no ser más astutos en las negociaciones diplomáticas de lo que fueron en la batalla naval.

La ineptitud diplomática de Jerjes fue su primer error; el segundo fue confiarle a Mardonio la jefatura de las tropas persas destacadas en Grecia. Una vez fracasadas todas las negociaciones, un general más cauto habría evitado entrar en batalla contra la fuertemente aunada infantería griega. Y, en caso de que la batalla fuese inevitable, hubiese conseguido plantear la lucha en un campo donde pudiese sacar provecho de la abrumadora superioridad de la caballería persa. Pero el engreído Mardonio llevó a sus hombres a un terreno donde no podría desplegar sus jinetes. Mardonio los encaró al férreo avance de las falanges griegas en la batalla de Platea, en agosto del año 479 a.C., para perder tanto su ejército como su vida.

El tercer error de Jerjes fue no conseguir rearmar su flota en Oriente. Ello indica que el triunfo griego en Salamina no supuso una simple victoria naval, sino también una victoria psicológica, pues sacudió la confianza del enemigo en la fuerza de su marina. «En realidad, caídos de ánimo sobremanera los bárbaros, dábanse por vencidos en la mar», dice Herodoto de los persas.

Tanto por accidente como por destino, los griegos habían golpeado la piedra angular de la política naval persa en Salamina al devastar la armada fenicia. Al no haber sido jamás una potencia marítima, Persia había depositado toda su confianza en los fenicios. De todos los barcos de su flota, después, además, de las pérdidas sufridas en tormentas y las refriegas de Artemisio, Jerjes tenía muy poca confianza en ninguno de ellos a excepción de los fenicios. Y fueron precisamente esos fenicios los que más lo decepcionaron en Salamina. Habían pasado de ser héroes a ser ratas.

Después de los fenicios, los dos mejores escuadrones de la flota de Jerjes eran los carios y los jonios, junto a otros griegos. Pero el contingente cario jamás fue grande y los jonios eran poco de fiar. El primer pensamiento de Jerjes tras Salamina fue que los jonios podrían vender los puentes del Helesponto a la flota griega. Además, precisamente porque los jonios se habían empleado con tanta firmeza en Salamina, también sufrieron bajas en el estrecho. Las mejores escuadras de la flota persa se desangraban y las unidades intactas merecían poca confianza.

Persia había perdido una batalla naval pero, en vez de continuar la guerra en el mar, borraron demasiado a la ligera la presencia de su armada en el Egeo. En efecto, parecía que se encontraron casi aliviados cuando se vieron forzados a regresar a su medio natural: la tierra. La guerra contra los griegos aún se desarrollaría con mucha intensidad durante otro año más, pero con la flota persa replegada en la costa de Anatolia. No esperaban que la flota helena se aventurase a cruzar el Egeo para desafiarlos. Cuando los griegos hicieron exactamente eso, en agosto del año 479 a.C., los persas ya los temían demasiado como para combatirlos en el mar. En vez de eso, vararon sus naves en las playas de Anatolia de Mycale, frente a la isla griega de Samos... sólo para perder la batalla terrestre que se libró a continuación. Al término del conflicto, los griegos quemaron las naves persas de la playa de Mycale.

Aún existen otros dos detalles sorprendentes acerca de la flota persa de Mycale. Ésta contaba solamente con trescientos trirremes, un número muy distinto a aquellos setecientos de Salamina, y no hablemos ya de los 1.207 trirremes con los que contaba Persia al atravesar el Helesponto. Tampoco se contaban entre ellas las naves fenicias, cuyas unidades se habían enviado a algún otro lugar antes de la batalla. No está claro si los persas necesitaron utilizar los barcos fenicios en cualquier otra zona, digamos, por ejemplo, Tracia, o si tan sólo precisaban asegurar la supervivencia de, al menos, parte de la flota. Cualquiera de estas dos posibilidades pone de manifiesto la debilidad marítima de los persas.

Pero las arcas del tesoro del Gran Rey aquel año de 479 a.C. no se encontraban precisamente vacías, y hubiese sido muy prudente por su parte invertir en la construcción de nuevos barcos, en el soborno de almirantes jonios, en sacudir los egos de los fenicios descontentos, y en comprar a sus capitanes cualquier pertrecho que afirmasen precisar. A la larga, el método más barato para mantener el territorio del imperio persa en el Egeo era luchar por él en el mar.

Jerjes había desarrollado una estrategia nueva después de la derrota en Salamina. Era una buena estrategia, sí, pero él y sus generales la desarrollaron muy pobremente. Por eso Persia fracasó.

Y, por encima de cualquier otra razón, Jerjes infravaloraba a una potencia que se guiaba por el sistema democrático. No comprendía ni su ferocidad ni su habilidad para aprender de los errores. Durante la jornada siguiente a Salamina, la pesadilla de Jerjes la protagonizó una flota griega que lo persiguiera hasta el Helesponto. Un año después, ya no lo consideraba probable. Seguramente, razonaba, si los atenienses no habían navegado hasta Anatolia en el momento del triunfo en Salamina, no lo harían en el año 479 a.C., después de haber demostrado su incapacidad para defender Ática de una segunda invasión. El autócrata no tenía conciencia del poder del pueblo furioso al que habían provocado.

Pero sus capitanes sí la tenían. Veinticuatro horas después de que finalizase la matanza de Salamina, los barcos restantes de la flota de Jerjes zarparon de la bahía de Falero por última vez.

Habían acordado emprender la singladura de noche con el fin de mantener la maniobra en secreto frente a los griegos. Los invasores se las arreglaron para huir sin ser descubiertos, pero no sin temor.

Cerca del cabo Zoster, no muy lejos de Falero, los vigías confundieron una serie de promontorios con barcos enemigos. Y los navíos persas rompieron la formación a causa de su apresuramiento por huir de ellos. Poco después, reconocieron su error y se reagruparon.

Las naves persas estaban impacientes por alcanzar el Helesponto, por tanto, tomaron la ruta más rápida: navegar con rumbo noreste directamente a través del Egeo hasta alcanzar el estrecho de Dardanelos. Pero al menos una escuadra de la flota siguió una ruta más larga, a lo largo de la costa del continente griego, la cual le ofrecía mayor protección contra el viento. Al menos eso es lo que podemos deducir según el destino que sufrieron dos naves carias capturadas por barcos de Peparethos, la actual Skopelos, una isla griega situada en el Egeo noroccidental, al norte de Eubea.

Peparethos no era miembro de la Liga Helénica contra Persia. Era una isla de actividad febril dueña de un buen puerto y que, probablemente, se las había arreglado para armar y tripular un puñado de trirremes. O quizá fuesen piratas de Peparethos los que atacaron a los carios... que podrían haber quedado rezagados y, en consecuencia, se convirtieron en presa fácil. Sea como fuere, los ciudadanos de Peparethos conmemoraron su hazaña en Delfos después de la guerra. Allí encargaron a un prominente escultor ateniense que tallase una estatua de Apolo, el dios de Delfos. La estatua, una pieza de bronce a doble escala, hace ya tiempo que desapareció, pero su inscripción aún se conserva. En ella se lee:

Diopeithes el ateniense la esculpió.

Pues los peparethenses capturaron dos barcos

de los carios a golpe de lanza.

Entregaron un diezmo del botín al arquero Apolo. [272]

Artemisia no se hallaba entre las víctimas. Jerjes le había otorgado el honor de llevar a sus hijos bastardos a Éfeso, una ciudad portuaria de Jonia. Se asignó a Hermótimo, el eunuco, la tarea de acompañarla y servir como tutor de los niños. Podemos imaginarnos a esos dos maestros de la intriga a bordo del mismo barco, cada uno intentando obtener información del otro, pero sin entregar nada a cambio.

Jerjes disfrutó de un viaje mucho menos placentero. Él y el ejército persa abandonaron Atenas no mucho después de la batalla de Salamina, alrededor del 2 de octubre. Los espartanos destacados en el istmo estaban preparados para acosar a la retaguardia enemiga, pero cambiaron sus planes por culpa de un mal augurio: hubo un eclipse parcial de sol mientras el rey Cleombroto realizaba el sacrificio prebélico acostumbrado. [273]

Los persas marcharon hacia Tesalia, a unos 320 kilómetros al norte de Atenas. Allí Jerjes dejó a Mardonio con su ejército para que dirigiese la campaña del siguiente año. El Gran Rey y una porción de las tropas persas prosiguieron su camino hasta recorrer los 482 kilómetros que los separaban del Helesponto. Y marcharon a buen paso. Al final, invirtieron 45 días en cubrir los 885 kilómetros que separaban Atenas del puente, apenas la mitad de tiempo frente a los tres meses de viaje que los persas habían tardado en alcanzar Atenas. [274] Jerjes llegaría al Helesponto alrededor del 15 de noviembre.

Fue un duro viaje. [275] Los persas preveían poder «vivir del terreno», por decirlo con el antiguo eufemismo creado para designar el robo y la rapiña de alimentos a expensas de la población local.

Pero, como resultado de la expedición persa hacia el sur de unos meses atrás, los griegos septentrionales sabían lo que les aguardaba y, por tanto, presumiblemente muchos de ellos huyeron a las montañas llevando consigo todas sus provisiones. Los persas se vieron obligados en ocasiones a comer pasto, hierbas, hojas y cortezas de árbol. Sobrevino la disentería, muchos hombres enfermaron y fueron dejados atrás, mientras que otros murieron por el camino.

Jerjes pactó un trato de amistad con los lugareños al llegar a la ciudad griega de Abdera, en Tracia. Como muestra de buena voluntad, les entregó una daga y una diadema ornamentadas con oro. Posiblemente, los ciudadanos del lugar ofrecieron a los persas los mejores manjares de que disponían. En todo caso, los abderitas afirmaron que Jerjes había estado tan preocupado durante el viaje que Abdera fue el primer lugar donde se aflojó el cinturón desde que abandonó Atenas... pero Herodoto pasa por alto esa anécdota.

Poco después, cuando los hombres de Jerjes llegaron por fin al Helesponto, se encontraron con la flota que había navegado rumbo norte desde la bahía de Falero a finales de septiembre. Los barcos tuvieron que transportar a las tropas a través del estrecho, pues las tormentas habían desbaratado los puentes. Ya en la ciudad de Abidos, al otro lado del estrecho, en Anatolia, los soldados dispusieron de provisiones suficientes, pero no acabaron ahí sus desventuras. Aquellos hombres famélicos se atiborraron de comida... y eso y el cambio de agua llevó a la muerte a muchos. El resto del ejército continuó junto a Jerjes su marcha hacia el sur, hasta Sardes.

Herodoto, que hace pocas referencias a Jerjes como guerrero, no habla de las actividades del Gran Rey durante el siguiente año, aparte de la pasión que éste desarrolló por una tal Artainta. Ésta era la esposa de su hermano Masistes, y dio la casualidad de que Jerjes estuvo con ella en Sardes. No consumaron su aventura hasta después, cuando ambos habían regresado ya a Susa. Al final, el resultado fue desastroso, acarreando en él asesinatos y rebeliones. El fresco moral que realiza Herodoto nos indica que Jerjes era un esclavo de sus deseos... y de las mujeres.

Pero aunque Jerjes pudiera haber quedado en vergüenza por este asunto, es probable que llevase a cabo importantes labores militares y políticas durante su estancia en Sardes. De hecho, deberíamos imaginárnoslo presionando y amenazando a los jonios para que mantuviesen su lealtad hacia el Gran Rey. Hubiese sido sorprendente que durante los nueve meses que vivió en Sardes, Jerjes no consultara a la estratega que se hallaba a unos 320 kilómetros al sur: la reina de Halicarnaso, la que había conseguido hacerle creer que ella era mejor que cualquier hombre de toda su flota.