Liebe

- Nicht immer recht haben müssen

- Loben, loben, loben

- Döff-Tage

Liebe ist die schönste Sache der Welt, heißt es. Die stärkste Macht auf Erden, die sogar den Tod überdauert. Zwei Menschen, die eins sind, deren Seelen sich berühren, die auf immer und ewig und blablabla. Ich frage mich bei so salbungsvollen Worten immer, ob deren Schöpfer auch abends die getragenen Socken ihrer Liebsten vom Boden aufsammeln.

L. und ich formen seit sieben Jahren eine eheähnliche Lebensgemeinschaft und er ist nach wie vor mein Lieblingsmensch – auch wenn er seine getragenen Socken im Schlafzimmer verteilt, statt sie in die Wäsche zu werfen. Er ist mein Mr. Right, der Richtige, der Prinz ohne Schimmel. Dass Prinzen eben auch alte Socken liegen lassen, hat mir vorher keiner gesagt. Das ist auch so ein ganz großes Mysterium: Liebe und Beziehungen sind mit der wichtigste Teil in unserem Leben, aber man kriegt sie nicht beigebracht. Alles muss man im Selbstversuch herausfinden. Ich frage mich, ob es nicht gescheiter wäre, die eine oder andere Schulstunde in Biologie über den Schwänzelflug der Honigbiene einzutauschen in Aufklärungsstunden über die Liebe. Zumindest die Grundlagen:

- Prinzen sind auch nur Menschen.

- Verliebtsein hält nicht an, das ist ganz natürlich.

- Man kann den anderen mal an die Wand klatschen wollen, auch das ist ganz natürlich.

- Das mit dem Sex lässt auch nach.

- Streiten ohne scheiße zu sein, Basiskurs.

- …

Solche Dinge eben. Dann würden vielleicht nicht Generationen von jungen Dingern zu Tode erschrecken, wenn sie bemerken, dass ihr Prinz furzt. Bildlich gesprochen. Oder, und das ist das nächste Level: Dass sie selbst, egal, was ihnen ihr Vater immer erzählt hat, keine Prinzessin sind. Davon bin ich nämlich in jungen Jahren immer ausgegangen. Und so glänzte ich vor mich hin und wartete darauf, dass einer kommen, mich auf Händen davontragen und glücklich machen würde.

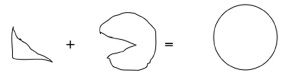

Mich glücklich zu machen, ist aber ausschließlich mein Job und L. würde mir auch den Schuh aufblasen, wenn ich diesen Anspruch an ihn stellte. Langjährige Partner erfüllen jedoch einen anderen, wie ich finde, außerordentlich wichtigen Part, den sie manchmal für meinen Geschmack etwas zu gut machen: Sie sind Spiegel unserer Macken, Fehler und Defizite. Jede Beziehung, vorausgesetzt, sie hält länger als drei Stunden, manövriert uns unweigerlich an unsere ganz persönliche Sollbruchstelle. Sie zeigt uns, was wir nicht können, wo wir merkwürdig sind und blöd reagieren. Das klingt negativ, ist es aber nicht. Im Gegenteil, unser Partner gibt uns die Möglichkeit, solche Fehler zu erkennen, uns zu fragen, woher sie kommen (falls uns das interessiert), Verhaltensmuster zu ändern und daran zu arbeiten. Sagen wir mal, er gibt uns die Möglichkeit, unsere reizende Erscheinung abzurunden. Der häufigste Fehler ist die Annahme, man müsse nur den Richtigen finden, das fehlende Stück, den, der einen ergänze, damit man eine abgerundete Sache sei:

Das ist natürlich Quatsch. In Wirklichkeit muss man sich als Dreieck irre anstrengen, damit man selbst ein Kreis wird: Nur so wird es eine runde Sache und kann rollen. Und dann kann man sich mit einem anderen Kreis zusammentun. Festgehalten hat diesen Vergleich der wunderbare Shel Silverstein in seinem Buch MISSING PIECE trifft BIG O. Damit ist der Ratgeber Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest erledigt. Unsere Liebsten sind uns, wie gesagt, bei unserer Verwandlung zum runden Ganzen behilflich, weil sie uns immer wieder auf die Ecken, Kanten und Haken hinweisen, an denen es noch hapert. Auch wenn sie uns damit weiß Gott auf die Nerven gehen. Das ist unbequem und anstrengend, aber glauben Sie mir: Den Partner auszutauschen, hilft auch nicht, das habe ich schon probiert. Man stößt immer wieder auf die gleichen Probleme. Das ist das, was mit dem Satz »Liebe ist Arbeit« gemeint ist. Wenn man das mit den Dreiecken und den Kreisen einmal begriffen hat, ist das schon die halbe Miete. Ich persönlich habe überraschend lange für diese Einsicht gebraucht.

Dass ich L. trotzdem als Mr. Right bezeichne, liegt nicht daran, dass wir so gut zusammenpassen und sich daher meine Fehler in nichts auflösen. Er hat nur eine sehr nette Art, mich auf selbige aufmerksam zu machen. So arbeiten wir uns langsam vorwärts. Wir haben schon viel erreicht, ich meckere nicht mehr ständig herum, L. verträgt Kritik ein bisschen besser, ich bin geduldiger geworden und L. behält unser Konto mehr im Auge. Nur das mit den dreckigen Socken, das wird nichts mehr. Man muss auch wissen, wo beim anderen die Grenzen sind. Ich bin also alles in allem nicht unzufrieden mit meiner Liebessituation. Ich fühle mich noch mehr zu L. hingezogen als am Anfang und wir lachen viel miteinander, wir überraschen uns immer noch gegenseitig mit kleinen Aufmerksamkeiten, aber manchmal denke ich mir: Da geht noch was.

Als erster Schritt zu mehr Glück in der Liebe möchte ich eine Sache loswerden, die uns schon oft die Stimmung verhagelt hat und die mich ebenso stört wie L.: Ich bin rechthaberisch.

Nicht immer recht haben müssen

Sie kennen sicher diesen wunderbar weisen Spruch »Der Klügere gibt nach«. Das war mir schon im Kindergarten suspekt. Ich meine, wieso sollte der Klügere nachgeben? Fakt im Sandkasten war doch: »Der Schwächere gibt nach.« Weil er nämlich sonst eins mit der Schaufel auf die Omme bekommt. Infolgedessen waren die Versuche meiner Mutter, mit diesem Satz eine Versöhnung zwischen mir und Ines »Mongokopf« zu erreichen, nicht von Erfolg gekrönt. Meine Mutter, genervt: »Jetzt kommt schon, vertragt euch wieder.«

Ines, resigniert: »Na gut, was soll’s. Die Klügere gibt nach.«

Alex, bockig: »Ich geb’ aber nicht nach!«

An dieser Einstellung hat sich in den letzten Jahren nicht viel geändert. Ich weiß alles und ich weiß es besser. Vor allem besser als L. An den Rand des Wahnsinns treibe ich L. damit beim Autofahren. Ich weiß nämlich immer, wo es langgeht, ich bin das nervigste Navi der Welt. Anders als die Stimme in einem normalen Navi, die den Fahrer 100 Mal geduldig zurück zur Hauptstraße zu lenken versucht, werde ich bei Nichtbeachtung immer lauter und missstimmiger. Meine sanfteste Möglichkeit ist: »Ich glaube, es geht da lang.« Das mit dem »glaube« habe ich geschickt eingebaut, damit es diplomatischer klingt. Ist L. jedoch der Überzeugung, es gehe in die andere Richtung, und schlägt er diese ein, werde ich deutlicher: »Da lang!«, und deute mit dem Finger. Und wenn das immer noch nicht funktioniert? Dann erkläre ich, warum ich zu meinem Schluss komme und wie lange der Umweg sein wird, den wir jetzt machen müssen, nur weil ER nicht auf mich hört. Außerdem kann ich in diesem Moment noch mit den Augen rollen, sodass sie mir fast nach hinten in den Kopf fallen und mit verschränkten Armen beleidigt aus dem Fenster sehen. Stellt sich kurz darauf bedauerlicherweise heraus, dass L. mit seiner Route vollkommen richtigliegt, tue ich so, als wäre nichts, und bleibe misslaunig, damit er nicht auf die Idee kommt, seinen Triumph auszukosten.

Gut gemeinte Ratschläge meiner Mitmenschen winke ich von vornherein ab, und eine andere Meinung bedeutet in meiner Welt nicht die Chance auf einen anderen Blickwinkel, sondern ist eine ganz klare Herausforderung. Nicht, dass Sie glauben, mir macht das Spaß: Das ist sau-anstrengend. Vor allem weil ich permanent das Gefühl habe, ich müsste mich um alles selbst kümmern, weil es sonst niemand hinbekommt. Und so organisiere ich und plane und hetze mich ab und beklage mich, dass alles an mir hängen bleibt. Manchmal, wenn ich wieder etwas ganz besonders gut weiß, sieht L. in meine Blickrichtung und kneift die Augen etwas zusammen: »Ich glaube, warte mal … Ja! Da hinten kann ich die Schlauberge erkennen!«

»Du bist eine alte Besserwisserin, mein Fräulein«, sagt L.

»Ich weiß«, antworte ich.

Aber damit hier kein falscher Eindruck entsteht: Ansonsten bin ich reizend!

Aus welchem Grund ich diese wenig liebenswerte Eigenschaft mein Eigen nenne und nicht stattdessen die wesentlich populärere Güte oder Bescheidenheit – ich habe keine Ahnung. Ich tendiere dazu, meine Mutter dafür verantwortlich zu machen. Das ist klassisch, das kann man praktisch immer tragen. Und sie ist tatsächlich noch rechthaberischer als ich. (Aber ich halte länger durch.) Der Psychologe Michael Thiel führt Besserwisserei hingegen auf ein geringes Selbstwertgefühl zurück. Jemand, der unsicher ist, sucht auf diese Weise Anerkennung – auch wenn er mit der Rechthaberei oft das Gegenteil erreicht. »Ähnlich wie bei einem Drogensüchtigen werden bei einem notorischen Besserwisser Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, die für Zufriedenheit sorgen«, so Thiel.

Was ich tun kann, um dieses Verhaltensmuster zu durchbrechen, scheint einfach: Sobald jemand eine andere Meinung vertritt als ich, soll ich zunächst einmal sagen: »Vielleicht hast du recht«, und dann ein paar Minuten den Schnabel halten. Den Schnabel halten – noch so eine Sache, die ich nicht gut kann.

Es dauert nicht lange und ich bekomme die Möglichkeit, meinen neuen Vorsatz in der Praxis auszuprobieren. L. hackt Petersilie in der Küche, ich sitze mit einem Glas Wein am Tisch und sehe ihm zu. »So viel?«, rutscht es mir heraus. L. antwortet: »Ja, für die Knoblauch-Öl-Sauce braucht es viel Petersilie.«

Jetzt kommt mein brandneuer Satz: »Vielleicht hast du recht, aber …«, sage ich und schiebe gerade noch rechtzeitig mit einer Hand das »aber« zurück in den Mund. L. dreht sich zu mir um und zieht die Augenbrauen nach oben. Dann ist Stille. L. hackt deutlich verunsichert weiter. Dass ich sage, er könnte recht haben, wirft ihn völlig aus dem Konzept. Ich sammle gedanklich schon mal alle Gegen-Petersilien-Argumente. Vermutlich platze ich gleich. Na, das wird was, wenn ich in fünf Minuten den Mund wieder aufmachen darf. Aber während die Minuten vergehen, fangen wir an über ein Buch zu reden, das wir beide gelesen haben, und als ich das nächste Mal an die Petersilie denke, erscheint jeglicher Kommentar dazu vollkommen lächerlich. Außerdem kocht L. ganz hervorragend, da brauche ich nicht Rach, den Restauranttester spielen. Ich platze entgegen aller Erwartung nicht. Der Impuls geht einfach vorüber, ohne größere Schäden zu hinterlassen. Nicht schlecht, oder?

Im Auto bin ich noch nicht ganz so erfolgreich. Ich sage zwar schon: »Vielleicht hast du recht«, aber sobald sich herausstellt, dass L. falschliegt, kann ich mir ein kleines »Siehst du« nicht verkneifen. Aber das wird noch. Dafür schaue ich jetzt beim Rückwärtsfahren nicht mehr mit nach hinten, um ihn vor eventuellen Hindernissen zu warnen. Er ist ja schon groß und kann ganz alleine Auto fahren. Es ist sogar eine echte Erleichterung, wenn ich mich überwinde und die Verantwortung abgebe. Durch die Zwangspause nach meinem »Vielleicht hast du recht« hat mein Hirn Zeit, die andere Meinung etwas einsickern zu lassen. Ohne dass ich sofort abwehrend dagegenwirke, als wäre es Gift.

Loben, loben, loben

»Männer muss man loben«, singt Barbara Schöneberger und weiter: »Dann bleiben sie stark, dann bleiben sie oben.« Etwas wissenschaftlicher formuliert es die Journalistin und Medizinjournalistin Susan Heat in ihrer Artikelserie Wahre Liebe: »Männer sind erfolgsorientiert. Fehlt das Lob, fehlt ihnen der Glaube an die Liebe ihrer Partnerin und die Motivation, die Frau auf Händen zu tragen. Wenn Sie Ihren Partner oft und ausreichend loben, haben Sie ziemlich sicher den Himmel auf Erden. Es ist ganz leicht. Sie loben Ihren Mann einfach für alles, was er tut. Egal, ob er sich die Zähne putzt, sich morgens frisch duscht und nett anzieht oder tatsächlich den Rasen mäht, nachdem Sie es ihm zehnmal gesagt haben.«

Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen zu Hause ist, aber wenn ich L. lobe, weil er sich morgens die Zähne putzt, durchsucht er wahrscheinlich meine Taschen nach Drogen. Und das zu Recht: So ab sieben Jahren ungefähr können Kinder unterscheiden, ob etwas lobenswert ist oder nicht. Wenn man dann wahllos mit Lob um sich schmeißt, wird es wertlos. L. ist nun schon einige Zeit über sieben Jahre alt, da brauche ich ihm nicht damit kommen, dass er sich schön angezogen hat. Ich meine, was mache ich als Nächstes? Ihm sein Schnitzel in mundgerechte Stücke schneiden und ihn füttern?

Auch widerstrebt es mir zu loben, um auf Händen getragen zu werden, also, um etwas zu erreichen. So wie ein Chef, der einen Kurs zur Mitarbeitermotivation macht. »Sehr gut, sehr gut, jaaa!«, fällt mir da wieder ein und ich muss schmunzeln. Nein, es soll schon echtes Lob sein. Ich müsse noch nicht mal große Reden schwingen, behauptet der Paartherapeut Ulrich Clement: »Es geht um die kleinen Anerkennungen im Alltag: Das hat mich gefreut. Das war sehr witzig. Schön, dass du eingekauft hast. Solche positiven Kommentare machen die Qualität von Paarbeziehungen aus.«

»Schön, dass du eingekauft hast«, empfange ich L., als er mit den Tüten in der Küchentüre steht. L. legt den Kopf schief und antwortet verwundert: »Ich kaufe doch immer ein?« Das war wohl nichts. Etwas später versuche ich es noch einmal: »Du hast schöne – ähm, Haare! Ich meine, einen guten Geschmack, was deine Frisur angeht.« Ich lächle L. krampfhaft ins Gesicht dabei, das nützt aber auch nichts.

»Alex, ich bin nicht gerade zufällig als Laborratte in dein Glücksprojekt geraten?«, rät er völlig richtig. »Doch«, gebe ich zerknirscht zu.

Am nächsten Abend sind wir bei Jana zum Abendessen eingeladen. Außer uns sind noch fünf oder sechs Leute da, wir sitzen recht gemütlich an ihrem großen Esstisch und reden bei Pasta, Salat und Rotwein angeregt durcheinander. L. sitzt auf der mir gegenüberliegenden Seite am Ende des Tischs. Ich lehne mich zurück und beobachte ihn, wie er entspannt mit Markus’ Freundin Sonja plaudert. Wie er lächelt und dabei sein Grübchen zum Vorschein kommt, wie seine Hände beim Reden gestikulieren, als er ihr etwas erzählt und sie damit zum Lachen bringt. Während Sonja lacht und L. nach seinem Glas greift, sieht er kurz über den Tisch zu mir hinüber und lächelt mich an. Dieser vertraute Blick, der mich sucht, der sich immer, egal, wo wir sind, versichert, dass es mir gut geht, das ist ein ganz besonderer Blick, der mich jedes Mal dahinschmelzen lässt. Schweigend und zufrieden gehen wir später nach Hause, es ist nicht weit zu Fuß und die Nacht ist warm. Unter dem Licht einer einsamen Straßenlaterne bleibe ich stehen. »L.?« Er dreht sich um, ich habe ihn aus seinen Gedanken geholt. »Hm?«

»Ich finde dich wundervoll.« L. zieht die Augenbrauen nach oben. »Soso«, sagt er amüsiert und nimmt meine Hand, um mich weiterzuziehen. Ich halte ihn zurück, seine beiden Hände liegen jetzt in meinen. »Nein«, sage ich ernst, denn dies ist kein Spaß. Es ist so ernst, wie es nur sein kann, wenn man sich verletzlich macht. »Ich finde dich wundervoll«, wiederhole ich. L. lächelt mich verlegen an und weicht meinem Blick aus. Ich gebe aber nicht auf. Ich lege seine Hände auf meine Brust. Wir sehen uns in die Augen und L. weicht meinem Blick nicht mehr aus.

»Ich«, setze ich an,

»finde«, und drücke seine Hände,

»dich«, krächze ich heraus,

»wundervoll«, flüstere ich.

Langsam nähert sich L.s Gesicht dem meinen und es folgt ein Kuss, an den ich mich immer erinnern werde. Machen Sie das. Ist viel besser als: »Du hast dich heute aber schön angezogen!«

Döff-Tage

Döff-Tage sind wahre Rettungsleinen. Sobald der Alltag (die Steuererklärung, der Einkauf, der Anruf bei der Mutter) die Romantik zu verschlingen droht, kann diese Leine gerissen werden. Das Tückische ist doch: Selbst wenn man so hervorragende Tipps berücksichtigt, wie zum Beispiel den anderen durch kleine Aufmerksamkeiten zu erfreuen, werden diese bei regelmäßiger Verabreichung selbst Teil des Alltags. Beispiel gefällig? L. ist, wie Sie bereits wissen, bei uns zu Hause für den Einkauf zuständig. Irgendwann hat er damit angefangen, mir von seinen Einkäufen kleine Geschenke mitzubringen. Nichts Großes, mal ein Überraschungsei, mal Blumen oder eine DVD, Kleinigkeiten, die er unterwegs findet. Die ersten paar Mal war ich aus dem Häuschen, die nächsten paar Mal habe ich mich gefreut, inzwischen ziehe ich einen mordsmäßigen Flunsch, wenn ich kein Mitbringsel in den Tüten finde. Was L. wiederum unter Druck setzt, dass ihm auch ja etwas für mich einfällt, irgendwo zwischen Wurst- und Käseregal. Daher der Döff.

Sie mögen sich zu recht fragen, was ein Döff ist. Ein Döff (hochdeutsch: ein Darf) ist eine plötzlich auftauchende Erlaubnis. Ein Ja, eine widerspruchslose Zustimmung, ein Glücksfall. Ein Döff kann auftauchen, wenn man gerne den letzten Pudding hätte, das Fernsehprogramm aussuchen will oder das Wohnzimmer himbeerfarben streichen möchte. Tage, an denen sich ein Döff an das andere reiht, sind meist Geburtstage. Das sind fast schon Bestimmertage. Im Gegensatz zu Geburtstagen, an denen die Döffs ziemlich einseitig verteilt sind, nämlich an das Geburtstagskind, werde ich einen gemeinsamen Döff-Tag einführen. An diesem Tag werden wir alles machen, was uns luxuriös, dekadent oder einfach nur erfreulich erscheint. Dinge, die uns Spaß machen und die wir sonst nicht tun. Eine Auszeit, jede Art von Verpflichtung ist verboten. Fast wie ein Fest, nur ohne die nervigen Sachen wie Gäste einladen, Essen vorbereiten, das Aufräumen danach und das Aufräumen davor. Wie Los Wochos von McDonald’s, nur bei uns zu Hause. Aktionstag Döff. So etwas wie ein Hochzeits- oder Kennenlerntag, nur ohne Restaurant und Geschenksuche. Und ohne die Angst, ihn zu vergessen. Und vor allem: Dann, wann wir ihn wollen oder brauchen. Denn wie das so ist mit den besonderen Tagen: Am Jubiläumsmorgen bekommt man sich so derartig in die Wolle, dass abends beide lustlos in ihrem Spargel rumstochern. Da hat dann der Gedanke »bis dass der Tod euch scheidet« so einen leicht drohenden Unterton. L. und ich sind nicht verheiratet, haben aber einen Kennenlerntag, allerdings ist uns das genaue Datum entfallen. Das ist nicht weiter schlimm, bedenklich finde ich hingegen, dass wir sehr verschiedene Erinnerungen an diesen denkwürdigen Tag haben. Aber egal, die Hauptsache ist doch, dass wir diesen Tag immer noch für einen Glückstag halten. Nach sieben Jahren haben wir aber auch die Romantik schon einige Male zwischen all dem Krempel (der Steuererklärung, dem Einkauf, dem Anruf bei der Mutter) suchen müssen. Wenn man nicht immer auf alles aufpasst. Und dafür ist mir der Döff eingefallen.

Für den ersten Versuch beschränke ich den Döff-Tag auf einen Abend, dann sehen wir ja, ob die Idee so großartig ist. L. zumindest ist skeptisch.

»Aber du wünschst dir nicht, dass ich dir vorsinge oder etwas in der Art, oder?«, fragt er beunruhigt. Ich schüttle den Kopf. »Nein, wir tun nur, was uns beiden Spaß macht. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel mal wieder gemeinsam in die Badewanne steigen?« L. überlegt. »Mit einer Flasche Cava vielleicht?« Ich nicke begeistert. »Ja, und danach könnten wir uns in den Bademänteln vor den Kamin legen!« Jetzt habe ich L. angesteckt. »Und dann gibt es Steak! Und ich besorge einen guten Brandy!«

»Und wir heizen das ganze Haus auf Sommertemperatur!«

»Wir grillen Marshmallows im Kamin!«

»Gegenseitige Massagen!«

»Mensch-ärgere-dich-nicht spielen!«

»Einen Horrorfilm gucken!«

»Wilder Sex!«

Und das haben wir dann alles gemacht. Wenn auch nicht genau in der Reihenfolge. Als wir in unseren Bademänteln vor dem Kamin zwischen Marshmallows und Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren liegen, fühle ich mich so frei und verliebt wie lange nicht mehr. Wir befinden uns zwar in unserem Haus, aber alles ist anders. Normalerweise würden wir jetzt in der Küche sitzen, einer von uns beiden würde kochen und vermutlich würden wir uns von unserem Tag erzählen. Was in der Arbeit passiert ist, ob das Auto angesprungen ist, mit welchem Hundekumpel Schmitz gespielt hat und ob der Computer zum Reparaturservice soll oder ob sich das nicht mehr lohnt. So Zeug eben. Aber weil heute Abend alles anders ist, reden wir über andere Dinge. Man kann nicht mit einem Glas Champagner in der Badewanne liegen, während einem der Liebste die Füße massiert, und über Kundendienste plaudern. Auch die ewigen Geldsorgen sind kein Thema, und die Überlegungen, was wir L.s Vater zum Geburtstag schenken könnten, auch nicht. Ich fühle mich, als sei ich die Geliebte, die nur die Sternstunden mit ihrem Liebsten teilt. Ich weiß, morgen hat uns der Alltag wieder (die Steuererklärung, der Einkauf, der Anruf bei der Mutter), aber nächstes Wochenende ist wieder Döff-Tag. Da wünsche ich mir Torte zum Frühstück.

»Im Bett! Und mit Zeitung!«, fügt L. hinzu.