NOTE A MARGINE

di Mattia Ippoliti

Prima nota

LE MURA E UNA PORTA AGGREDITI DA REMO E TITO TAZIO (figg. 35-36). Dal Palatino provengono quattro cippi inscritti di peperino in forma di colonnina, tre conservati e uno perduto ma di cui è conservata l’iscrizione, sono datati in età giulio-claudia1 e ora conservati nel Museo Palatino. I cippi si riferiscono all’attacco di Remo alle mura sante del Palatino.

Il cippo perduto2 reca l’iscrizione Marspiter (CIL, I2, 970 = VI, 487 = ILS, 3145 = ILLRP, 220) cioè Mars pater padre di Remo e Romolo e dei Romani. Il secondo cippo riporta l’iscrizione Ferter Resius / rex Aequicolus / is preimus / ius fetiale paravit / inde p(opulus) R(omanus) / discipleinam excepit (CIL, I2, 202 = VI, 1302 = ILS, 61 = ILLRP, 447 = Inscriptiones Italiae, XIII, 3, n. 66). Ferter resius re degli Equicoli, per primo stabilì lo ius fetiale (diritto sacro che regolava alleanze e dichiarazioni di guerra) e che il popolo romano (da lui) ricevette. Il terzo cippo riporta l’iscrizione Remureine (CIL, I2, 971 = VI, 566 = ILS, 2985 = ILLRP, 252) che si riferisce a Remo e alla città che avrebbe dovuto fondare i Remoria. Sul quarto cippo è presente l’iscrizione Anabestas (CIL, I2, 969 = VI, 21 = ILS, 2984 = ILLRP, 43), che deriva dal greco ἀναβαίνω che sale e scavalca (le mura inviolabili).3

Le prime due iscrizioni riguardano i protettori della città, le seconde due il figlio di Marte che ha varcato le mura. Se ne ricava che i cippi dovevano trovarsi due dentro le mura e due al di fuori, in corrispondenza dei primi. Ma qual è il tratto di mura che si pensava che Remo avesse scavalcato? E come hanno fatto gli antiquari del I secolo d.C. a ricostruirlo? Il luogo è stato inizialmente riconosciuto lungo il clivo Palatino B in prossimità del basamento in opera cementizia presso l’arco di Domiziano4 o più a valle nei pressi del basamento vicino all’arco di Tito,5 entrambe posizioni inaccettabili per il percorso delle mura ora che ne conosciamo il plurisecolare andamento (fig. 3). Le suddette ipotesi sono basate su un supposto luogo di rinvenimento dei cippi, lungo il clivo Palatino B, che ricerche più precise spostano più a ovest e a sud della Sacra via.

Infatti Pietro Rosa, direttore degli scavi voluti da Napoleone III negli Orti Farnesiani, ha rinvenuto nel 1862 il cippo con l’iscrizione di Ferter Resius6 come scrive Henzen «alla destra del clivo (Palatino B, salendo) fuori della porta del palazzo (l’arco di Domiziano che immetteva nella domus Augustiana) […] si sgombrò gran parte delle volte (cioè i materiali all’interno di esse) che sorreggono ivi il piano più alto degli orti soprastanti alla via Sacra (quello delle uccelliere e dei giardini al loro lato, siamo quindi sul fronte nord degli Orti Farnesiani e non lungo il clivo Palatino B)». Infatti Rosa scrive «l’ho rinvenuta negli edifizi (antichi) sottoposti alla mia abitazione (da intensificarsi nelle uccelliere dove in seguito sarà anche Giacomo Boni7) a lato del Clivo […]».8 Ciò esclude le volte che si trovavano al di sotto delle uccelliere, ma tra queste e le tabernae del clivo Palatino B relative a un palazzetto della domus Tiberiana,9 per cui deve trattarsi dello scavo attuato a partire dall’unica volta visibile che sottostava all’uccelliera orientale (non si conoscono volte visibili sotto il resto delle uccelliere). Questa volta era relativa a un corridoio che portava ad alcuni ambienti del citato annesso della domus tiberiana. Scrive ancora Rosa: «vicino al luogo, in cui altra volta si rinvenne la simile colonnetta relativa all’istituzione de’ Feziali» si rinvennero il cippo con l’iscrizione Remureine10 e la terza iscrizione, Anabestas.

Seconda nota

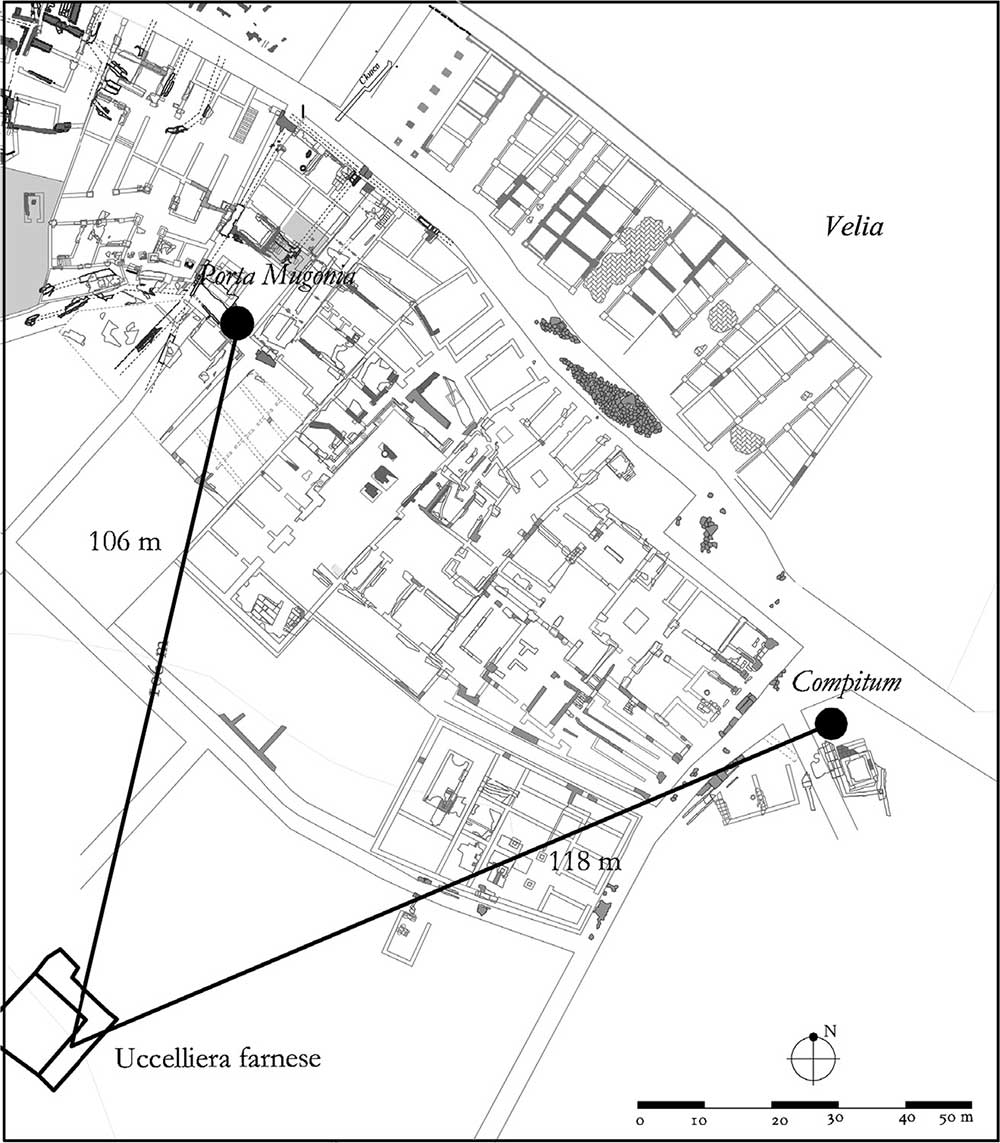

IL LUOGO ORIGINARIO DEI CIPPI. Avendo identificato con maggiore precisione il luogo di rinvenimento dei cippi e avendo in mente quel secondo museo delle antichità romulee, da noi scoperto a est della porta Mugonia lungo il murus Romuli davanti al quale era il fanum di Giove Statore, viene da fare la seguente considerazione che i due luoghi (di rinvenimento e originario) si trovano sostanzialmente lungo uno stesso asse rappresentato dalla via che saliva all’interno degli Orti Farnesiani, le uccelliere a monte, il museo di Romolo a valle, viene quindi il seguente dubbio: il luogo dove in età giulio-claudia si riteneva che Remo avesse scavalcato le mura non sarà forse stato vicino a quello dell’altro assalitore, Tito Tazio, che si trovava lungo il clivo Palatino A? Potrebbe essere stato proprio il binomio culto di Giove Statore-porta Mugonia ad aver dato l’idea a un antiquario del tempo che quello potesse essere il luogo dove più logicamente si poteva commemorare la prima violazione delle mura di Roma. Il tratto di muro di Romolo con i cippi che gli si possono attribuire si veniva a trovare ai margini della strada del trionfo di Carlo V del 1535, una zona che bordeggiava uno dei grandi cantieri per il recupero di materiale antico fino al Medioevo e poi dalla creazione della strada e dalle attività relative ai giardini dei Farnese, quindi un luogo travagliatissimo dove erano calcare e dove si sono resi necessari anche sgomberi di terreno. Almeno dagli inizi dei lavori deve essersi creato l’asse centrale all’interno dell’area. La distanza tra il luogo di rinvenimento (in uno scarico e quindi non in giacitura primaria) e questo punto è lungo lo stesso asse e a una distanza di metri 106. L’unico altro punto plausibile dove poteva essere immaginato in antico il passaggio delle mura palatine lungo la pendice settentrionale del monte viene a trovarsi davanti al compitum all’estremità settentrionale del clivo Palatino B (molto più a valle dell’arco di Domiziano e del basamento vicino all’arco di Tito), la distanza tra questo punto e il luogo di rinvenimento è di m 118 (figg. 35-36). Questa seconda distanza in linea d’aria è solo leggermente maggiore, ma nella realtà dei luoghi va contro l’orientamento sia delle rovine che delle strutture Farnesiane rendendo il percorso molto più difficile, per cui seguendo i percorsi più logici sarebbero m 145 circa. Sembra quindi più probabile che i cippi si trovassero ai due lati del murus Romuli tardo-repubblicano (fatto di cementizio, ma mascherato di lastre di tufo come se fosse in opera quadrata) tra il fanum e la porta Mugonia.

Il materiale nel quale i cippi erano realizzati è peperino non trasformabile in calce e ciò li ha salvati dalle fornaci.

Terza nota

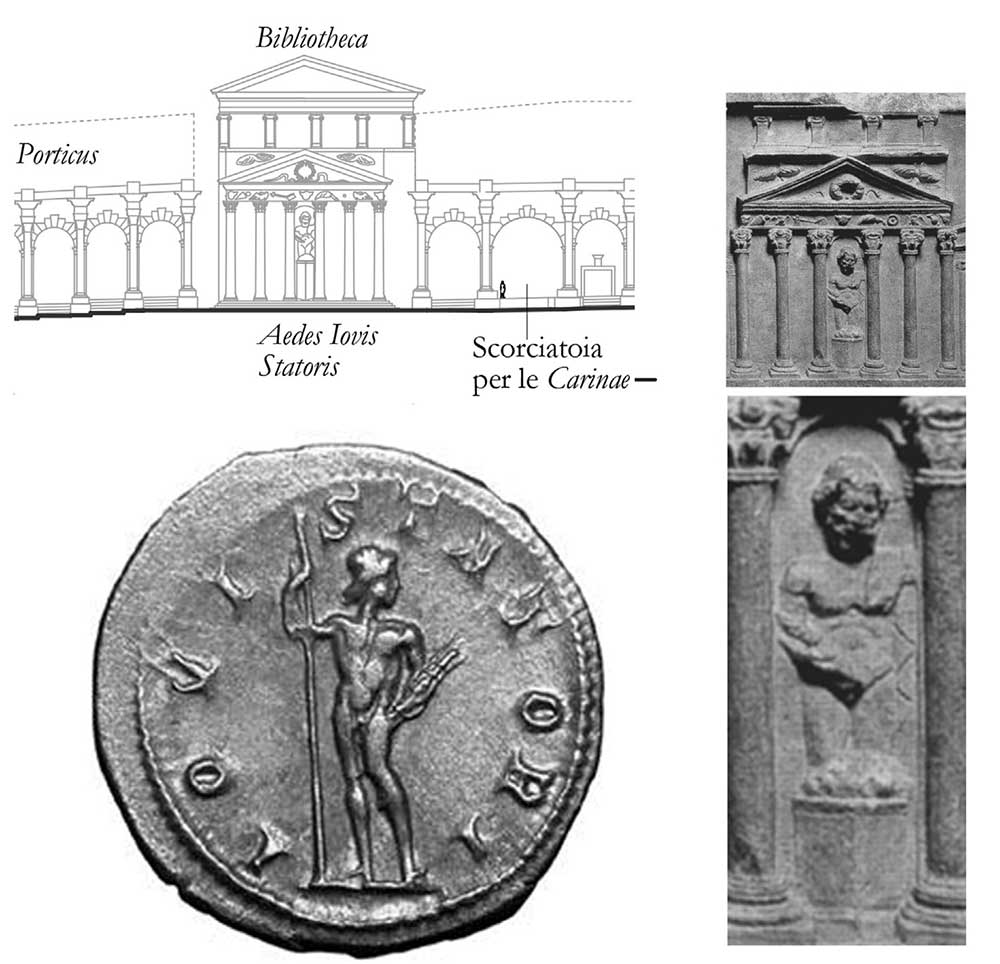

GIOVE STATORE, LA SUA HASTA (LANCIA) E LE ASTE PUBBLICHE (SUB HASTA). Giove aveva tra i suoi attributi la lancia.11 Nel rilievo degli Haterii figura il tempio di Giove Statore, ricostruito, secondo noi, a nord della Sacra via tra Nerone e i Flavi, dentro la porta del tempio è raffigurata la statua del dio la quale, oltre ad avere le gambe infisse in un cippo quadrangolare, tiene in mano un lungo oggetto, probabilmente un’asta. Inoltre Giove Statore è raffigurato con un’asta in mano in alcune monete di età imperiale (figg. 17, 18, 37).

A Roma l’asta era considerata segno di dominio legittimo, infatti nel II secolo d.C. il giurista Gaio spiega il significato dell’asta in età arcaica con le parole signum quoddam iusti dominii (Gai. Inst. 4.16). Virgilio (Eneide, 6.760 ss) fa risalire questo attributo addirittura ai re di Alba. Le figure eminenti delle necropoli laziali dal periodo Laziale II hanno quest’arma.12 Anche Marte era visto in relazione alle aste, alcune di esse addirittura lo rappresentavano all’interno delle Regia. Questo simbolo di potere e di proprietà era utilizzato durante le vendite, dette appunto aste, che dovevano avvenire sub hasta (Iovis) ovvero sotto la garanzia di un’asta conficcata nel terreno.

Al contrario dei beni privati i beni pubblici potevano essere venduti solo (Festo, Hastae subiciebant ea quae publice venumdabant; Erano messe all’asta le cose che erano vendute pubblicamente) e la prima attestazione di una vendita di questo tipo risale alla fine del VI secolo a.C. (l’asta dei beni di Porsenna, Livio, Storia di Roma, 2.14.1-4). Queste vendite erano finalizzate all’ottenimento del massimo profitto (la parola auctio, utilizzata almeno dal III secolo a.C., deriva infatti da augeo accresco). Le vendite pubbliche riguardavano beni dovuti a conquiste, eredità e condanne; a gestire le aste pubbliche erano questori e pretori. Tra le aste della tarda repubblica si ricorda una delle più ricche, quella del 132 a.C., nella quale furono venduti i beni del re Attalo di Pergamo (Plinio, Storia naturale, 33.147-150) svolta probabilmente a Roma. Sotto le proscrizioni di Silla le vendite dei beni confiscati (sectio bonorum) si erano svolte nel Foro, a tutto vantaggio degli amici del dittatore (Cicerone, Sui doveri, 2.8.27; 2.29.83). Vendite pilotate dei patrimoni confiscati a vantaggio degli amici dell’uomo di potere sono raccontate anche a opera di Cesare (Cicerone, Lettere ad Attico, XII 3.2, XIII 37.4; Svetonio, Giulio, 50.2) e dei triumviri (definite appunto triumviralis hasta, Seneca, Declamazioni, 6.3), ciò è ben esemplificato dal racconto di Cicerone dell’asta dei beni di Pompeo, che si è svolta nel 48 a.C. in uno spazio davanti (pro) all’aedes di Giove Statore (Cicerone, fonte 2.13).

In questo genere di auctiones il primo passo dopo la condanna era la publicatio bonorum ovvero una sanzione aggravante di una condanna penale, che si poteva evitare solo scegliendo la via del suicidio13 e che consisteva in un’elencazione pubblica dei beni in vendita. In seguito avveniva la bonorum sectio (Cicerone, Quinct. 49-50): tramite un editto del pretore la proprietà confiscata passava ai questori i quali la rivendevano. Questa vendita avveniva sub hasta confortando il diritto della proprietà statale.14 Erano i banditori o praecones a coadiuvare i magistrati nella vendita anche individuando il maggior offerente al momento della loro presentazione (licitatio), l’acquirente (sector)15 poteva conservare i beni o aveva la possibilità di rivenderli al dettaglio.

Ritorniamo all’asta dei beni di Pompeo, avvenuta, ora sappiamo in seguito ai nostri scavi, nell’edificio con passage che si trovava davanti al tempio di Giove Statore. Il passage era diviso in cinque sezioni forse usate per distinguere le diverse categorie dei beni o per dividere in lotti i beni stessi, mentre una vendita più al dettaglio poteva avvenire nelle tabernae aperte verso l’esterno. L’asta poteva essere conficcata al suolo o accanto all’ara di Giove o nel cortiletto annesso, quindi proprio davanti al passage (il passage misura un totale di mq 127,5 tra le due cancellate alle estremità, in media mq 25,5 per ogni sezione); dal centro di questo ambiente si poteva quindi vedere sia l’asta infissa che l’asta della statua di culto. Le stanze ai lati del passage potevano servire da magazzini, un indizio a conferma di ciò sta nella stanza di fronte al tempio che aveva quattro spazi ricavati nella parete meridionale che sembrano casseforti. Altri beni potevano essere conservati nel criptoportico sotto il passage nel quale si scendeva tramite una scaletta dalla Sacra via, arieggiato da bocche di lupo, ne conosciamo una, dove potevano anche essere rinchiusi gli schiavi. Antonio è stato l’unico sector nell’asta dei beni di Pompeo, egli tuttavia non ha rivenduto i beni, ma li ha tenuti e dissipati, in una casa sempre di Pompeo finita a lui. Tra i beni venduti figurano vino, argenteria e altra suppellettile, coperte di porpora, schiavi, la casa e i giardini. Probabilmente passarono ad Antonio sia la casa della Velia che quella del Campo Marzio negli horti Pompeiani, è forse nella seconda che è ambientato il racconto della dissipazione dei beni di Pompeo, infatti proprio in questa Antonio ha ricevuto Ottaviano nel 44 a.C.

Che l’asta dei beni di Pompeo si sia svolta presso l’aedes di Giove Statore potrebbe non essere un caso. Come abbiamo visto l’asta infissa nel terreno durante le vendite all’incanto aveva un chiaro significato sacrale, ovvero affermava la legittimità della proprietà dei beni confiscati e poi rivenduti in nome di Roma. Questo rituale caratterizzava sia le aste private che quelle pubbliche, ma nel caso delle aste private la vendita poteva essere svolta ovunque, anche se esistevano dei luoghi abituali o appositi, come gli atria auctionaria, identificabili con i Licinia ubicati sulla Velia nei pressi del Macellum dove poi sorgerà dal templum Pacis. È stato proposto16 che qui si svolgessero anche le vendite pubbliche, ma le fonti vi attestano esclusivamente transazioni causate da debiti tra privati.17 In sintesi le aste pubbliche, escludendo quelle sul campo di battaglia, a Roma sono attestate solo in due luoghi: nel Foro e davanti al culto di Giove Statore. Pur non essendo direttamente testimoniato dalle fonti risulta plausibile ipotizzare che Giove Statore fosse considerato la divinità tutelare delle auctiones pubbliche.18 Da quando Giove Statore può essere diventato il protettore delle aste pubbliche? Ciò è possibile sin dalle origini e più sicuramente dal III secolo a.C. quando sono attestati nel fanum un edificio pro aede dotato di criptoportico e un passaggio coperto sovrastante riservato alle aste.

Sappiamo che l’8 novembre 63 a.C. Cicerone ha riunito il senato nell’aedes di Giove Statore, tra il piccolo edificio e l’antistante recinto per l’ara potevano entrare al massimo 48 senatori seduti su subsellia, nominati nella Catilinaria. Ma ove i senatori fossero stati di più (vedi Approfondimenti, I senatori nel templum, davanti all’aedes) avrebbero potuto occupare: o solo il centro del passage immediatamente antistante all’ara, che ne poteva contenere 36 per un totale di 84. Nello spazio antistante ne potevano entrare altri 66 senatori per un totale di 150. Nelle due ali del passage ne potevano entrare altri 132 per un totale di 282. Una cifra ampiamente superiore al numero legale. Sappiamo infatti da Livio che il fanum di Giove era uno spazio inaugurato e quindi anche l’edificio pro aede che si prestava ad accogliere una riunione del senato. La riunione era inoltre controllata da guardie: Cicerone la definisce locus munitissimus e ben si addice all’edificio con due soli accessi.

Un caso analogo è stato quello della riunione notturna del senato nella notte del 16 marzo del 44 a.C. quando Antonio convocò il senato al tempio di Tellus. In questo, come in quello di Giove Statore Cicerone (Filippiche I 1) parla di una convocazione: in questo caso Cicerone scrive in aede, mentre Cassio Dione (44.23.2) dice, in greco, nel témenos della dea, ovvero all’interno del recinto dell’area a lei consacrata (vedi Approfondimenti, I senatori nel templum, davanti all’aedes).

1. Tassini 1993.

2. Fabbretti 1699.

3. D’Alessio 2000.

4. Tomei 1997, 1999.

5. Cecamore 2002, pp. 144-145.

6. Henzen 1862; Renier 1862.

7. Tomei 1999, p. 80, nota 129; Romanelli 1960 p. XXX; Carandini 2000, p. 139.

8. Tomei 1999, p. 80, nota 130, Lettera del 29 agosto 1862, f. 59

9. Atlante 2012, tav. 79.

10. Rosa 1866, p. 34.

11. Alföldi 1959.

12. Scarano Ussani 1996.

13. Couhade-Beyneix 2013, p. 168.

14. Couhade-Beyneix 2013, pp. 170-171.

15. Cicerone, Contro Verre, 2.1.20.52.

16. Coarelli 1983, p. 32.

17. García Morcillo 2005, p. 190.

18. Couhade-Beyneix 2013, p. 171.

TAVOLE – NOTE A MARGINE

Fig. 35 – Il luogo di rinvenimento dei cippi di Remo e le due ipotesi del loro collocamento nella topografia di età flavia.

Fig. 36 – Il luogo di rinvenimento dei cippi di Remo e le due ipotesi del loro collocamento nella topografia di età augustea.

Fig. 37 – Aedes Iovis Statoris post 64 d.C. Sopra, il particolare del rilievo degli Haterii e la ricostruzione con la porticus della Sacra via ai lati e, sul retro, la biblioteca del templum Pacis. Sotto, immagini della statua di culto di Giove Statore che regge lancia (hasta) e fulmini; a sinistra, un antoniniano di Gordiano III, e a destra l’ingrandimento della statua del rilievo degli Haterii che emerge dal cippus/lapis, alludente alla pietra terminale del promoerium che avrebbe fermato l’avanzata dei Sabini e la ritirata dei Romani davanti a una porta del Palatino rivolta alla Sacra via.