SECONDA PARTE

IL CUORE DI ROMA, IL CULTO DI GIOVE STATORE

di Mattia Ippoliti

UN RETTANGOLO DI ROMA ANTICA NEL NOLLI (fig. 1). Nel 1748, anno di conclusione della pianta di Roma di Giovanni Battista detto Giambattista Nolli, quello che era stato il cuore di Roma antica (tra la pendice settentrionale del Palatino e quella meridionale della Velia) aveva ormai perso quasi ogni legame con l’antichità. Il centro dell’area era attraversato da un viale alberato che collegava l’arco di Tito a est e quello di Settimio Severo a ovest, ma non aveva nulla in comune con la viabilità antica, a nord del viale incombevano le rovine della basilica di Massenzio, imponenti e allo stesso tempo dimenticate, vi si riconosceva infatti il tempio della Pace. Quella che una volta era la piazza del Foro Romano era divenuta un pascolo “Campo Vaccino” e su questo paesaggio non incombeva più il palazzo imperiale, ma i giardini degli Orti Farnesiani, una grande area verde con piccole costruzioni al suo interno che sfruttavano come fondazione le rovine degli edifici antichi.

IL RETTANGOLO DAL TARDO MEDIOEVO AL RINASCIMENTO. Il paesaggio che vediamo rappresentato nella pianta del Nolli è il frutto di un processo iniziato ben quattro secoli prima. Nel corso del XIV secolo l’importanza dei monasteri del Palatino è in progressiva diminuzione mentre aumentano sia per numero che per estensione le proprietà private così come aumenta progressivamente l’area destinata a colture.1 Infatti, finite le lotte nobiliari che avevano causato la militarizzazione (rappresentata dalle torri dei Frangipane) del paesaggio del monte, questo si trasformò in un’area caratterizzata dalla presenza di orti, vigne e rovine. Tra il XV e il XVI secolo d.C. il Palatino è ormai fuori dai nuclei più urbanizzati della città, lontano dai maggiori poli attrattivi costituiti dalle basiliche maggiori, il monte era una delle aree rurali racchiuse all’interno della cinta muraria. Agli inizi del XV secolo erano proprietarie di parti del monte le famiglie Stati, Colonnesi e Ronconi. Successivamente (intorno al 1535) i Mattei acquisirono la proprietà degli Stati e realizzarono un casino nell’area dello Stadio di Domiziano, i giardini vennero poi estesi (nel 1561 venne acquisita una vigna dei Colonna) e passarono di proprietà agli Spada e poi ai Magnani.2 I giardini di dimensioni maggiori furono quelli della famiglia Farnese, voluti da Paolo III che affidò il progetto a Michelangelo negli anni successivi al trionfo di Carlo V, è possibile che alla volontà dello stesso Paolo III sia da attribuire la realizzazione della strada sulla quale il trionfo si svolse e sulla quale si affacceranno gli Orti Farnesiani3 con il monumentale portale realizzato dal Vignola.4 Gli Orti si estendevano in un’area di circa mq 70.000, il fronte settentrionale era segnato da un grande muraglione con due bastioni agli angoli (a est nei pressi dell’Arco di Tito, e a ovest nell’angolo sud-orientale dell’atrium Vestae) e si affacciava su quella strada presente ancora nella pianta di Nolli e realizzata in occasione dell’entrata trionfale a Roma di Carlo distruggendo le strutture medievali che occupavano l’area.

La sistemazione dei giardini proseguì nel corso di tutto il XVI secolo, nella pianta di Roma di Leonardo Bufalini del 1551 la presenza degli Orti è appena accennata e nel 1577, come si evince chiaramente dalla pianta di Roma del Du Pérac, l’area degli Orti era ancora lontana dalla sua forma definitiva, ovvero organizzata su tre livelli che regolarizzavano la salita tra la pendice settentrionale e la sommità del monte, e molte rovine erano ancora visibili.

IL RETTANGOLO NEL MEDIOEVO. L’area è caratterizzata da abitazioni di tipo eterogeneo che convivono con le rovine, le riutilizzano, le restaurano e al tempo stesso le distruggono per recuperare i materiali con i quali viene costruita la Roma di quest’epoca. Tra il XV e il X secolo d.C. la zona orientale dell’area è occupata da un abitato testimoniato dalla presenza di un silos, alcune strutture murarie, due pozzi e da piccoli interventi di restauro attuati negli ambienti antichi situati a una quota abbastanza alta da essere ancora in luce. Questo agglomerato, probabilmente nato per la capacità di attrazione esercitata dalla chiesa di S. Maria Nova edificata nelle vicinanze, occupava un’area di almeno mq 975. Alla vita di questo abitato sono forse da attribuire le intense e organizzate attività di spoliazione attuate nella zona occidentale e testimoniate da una fitta rete di cunicoli e fosse di spoliazione di materiali che venivano poi condotti alle due calcare presenti, una dentro l’abitato e l’altra subito fuori. Tra IX e VII secolo d.C. l’area è occupata da strutture lignee e caratterizzata dalla presenza di immondezzai e fosse di spoliazione probabili testimonianze di un’occupazione “a macchia di leopardo” con aree in stato di crollo alternate ad aree frequentate, in modo probabilmente stabile, e con finalità sia abitative che di recupero dei materiali. Attorno alla metà del VI secolo d.C. gli edifici di età imperiale che occupavano quest’area, gli horrea Vespasiani e il portico che correva lungo il limite meridionale della Sacra via, erano ancora in piedi. Si assiste però ai primi notevoli cambiamenti, il sistema fognario collassa, vengono diffusamente spoliate le pavimentazioni e viene realizzato un grande interro per sopperire ai problemi di drenaggio delle acque, alcuni ambienti iniziano ad essere utilizzati come immondezzai, altri ospitano attività produttive, il c.d. clivo Palatino A va fuori uso e la sua pavimentazione viene spoliata.

L’AREA DI SCAVO, I RISPARMI E GLI SPOGLI MODERNI E MEDIEVALI (fig. 25). Nel settembre del 2012 abbiamo avviato l’indagine di un settore fortunosamente risparmiato dai precedenti scavi (il nostro compreso), che rappresentava una lacuna nella nostra conoscenza dell’area. Il mancato scavo era dovuto al fatto che quel luogo era stato utilizzato da Boni per il passaggio delle carriole e in seguito per il passaggio dei turisti. Dopo aver rimosso la pavimentazione della stradina e altri strati recenti abbiamo scavato le varie fasi di spoglio rivolte a ricavare materiali antichi da riutilizzare. Spiccava una larga e profonda fossa circolare al centro dell’area che aveva raggiunto il livello del III secolo a.C., risparmiandone solo alcuni strati e appena più a ovest un cunicolo aveva attraversato l’area intaccando la stratificazione più profondamente, fino agli strati del VI secolo a.C. in parte conservati. Queste due imponenti spoliazioni avevano rimosso una notevole mole di stratificazione, ma ci hanno comunque consentito di scorgere sulle pareti e sul fondo la stratificazione superstite e alcune strutture tagliate. La Roma di quei secoli è costruita con questi spogli, noi vediamo il Foro Romano e il Palatino come un paesaggio archeologico ma allora erano solo una cava di materiali, vicina alla città, ma fuori da essa. Alla luce di un ettaro di scavo sulla pendice settentrionale del Palatino possiamo dire di trovarci in una zona non urbanizzata utilizzata come abitazione dalla povera gente. Questa viveva tra le rovine o in edifici di legno che gli archeologi molto spesso non hanno saputo identificare.

IL RETTANGOLO NELLA ROMA FLAVIO-COSTANTINIANA (fig. 18). In età imperiale l’area era occupata da un imponente edificio commerciale, gli horrea Vespasiani. Questi grandi mercati realizzati in epoca flavia e continuamente restaurati fino al volgere delle antichità ospitavano attività commerciali come la vendita del pesce (testimoniata da vasche e da resti malacologici nelle fognature), merci preziose (per le quali in età adrianea si costruì un apposito allestimento al centro del cortile occidentale) e fungevano da deposito per i preziosi dei privati (come ci racconta Galeno5). L’edificio, su due piani, era articolato in due nuclei con grandi cortili centrali attorno ai quali gravitavano i più di cento ambienti dell’edificio, faceva eccezione la fila perimetrale di vani, tabernae affacciate sui monumentali portici che incorniciavano le principali vie di comunicazione che delimitavano l’area: il c.d. clivo Palatino B, a est, la Sacra via a nord, il c.d. clivo Palatino A a ovest e il vicus sopra l’atrium Vestae a sud (gli ultimi due privi di portici).

IL RETTANGOLO NELLA DOMUS AUREA (fig. 17). La maglia nella quale si inserirono gli edifici di età imperiale risaliva alla riforma urbanistica neroniana incentrata sulla sua casa, la domus Aurea. Il sistema di Nerone si fondava sulla nuova, allargata e rettificata Sacra via, questa dal limite orientale del Foro conduceva al vestibolo della domus Aurea, dove venne poi eretto il colosso di Nerone. In questa occasione viene delimitato il lotto di forma rettangolare (mq 5000 circa) poi occupato dagli horrea Vespasiani. In età neroniana quest’area, delimitata a est dal c.d. clivo Palatino A e da grandi portici sugli altri tre lati, rimarrà inedificata forse destinata a giardino o a ospitare edifici che il tiranno non portò a compimento. Le indagini che hanno interessato l’area centrale di Roma a partire dalla seconda metà dell’Ottocento avevano già rivelato, a grandi linee, l’aspetto dell’Urbe tra la tarda antichità e il principato di Nerone, ma prima Roma era del tutto diversa.

IL RETTANGOLO NELL’INCENDIO. La Roma di Nerone fu fondata sulle ceneri del grande incendio del 64 che ha permesso la distruzione, l’esproprio e la costruzione della domus Aurea altrimenti impossibile. Il rovinoso incendio sviluppatosi nella zona orientale del Circo Massimo nella notte del 18 luglio del 64 d.C. (Tacito, Annali 15.38) raggiunse il Palatino probabilmente risalendo la pendice orientale,6 per poi investire quella settentrionale e la valle del Colosseo. Il fuoco distrusse i quartieri lungo la Sacra via compresi tra il c.d. clivo Paltino B e il tempio di Vesta: bruciarono le domus aristocratiche,7 la porta Mugonia, il tempio di Giove Statore (Tacito, Annali 15.41), gli horrea costruiti sulla domus Publica e il santuario di Vesta. La grande distruzione e l’enorme massa delle rovine dettero a Nerone la possibilità di razionalizzare la pendice palatina organizzando dapprima un grande livellamento dell’area, che ne addolcì le aspre pendenze, utilizzando le macerie stesse. Queste, grazie al provvisorio ripristino della viabilità precedente, venivano trasportate verso una grande piazza pavimentata in basoli allestita a pochi metri dalla Sacra via. Qui venivano frantumate e poi destinate alle opere di livellamento di Roma o trasportate a Ostia (Tacito, Annali 15.43).

PRIMO INTERLUDIO: LO SCAVO DI MURI E STRATI. Lo scavo stratigrafico consiste nella scomposizione dell’accumulo (strati di terra e strutture) nelle parti più piccole (Unità Stratigrafiche) che compongono il totale e nella loro rimozione nell’ordine inverso a quello in cui si sono accumulate (passando da ciò che è più recente a ciò che è più antico). Quando lo scavo riguarda muri solidi è molto più facile di quello che riguarda strutture in materiali deperibili (argilla e legno), dispone infatti di “un’armatura” che persino un semplice sterro è in grado di identificare. Le difficoltà consistono nella distinzione degli strati, nella successione in termini di cronologia relativa (basata sui rapporti fisici tra i diversi strati) e nella comprensione dei rapporti tra gli strati stessi e le strutture (precedenti, coevi, successivi). Ma in quale ordine si devono scavare gli strati? In quello stesso del gioco di Shangai che consiste nel togliere in un mucchio di bastoncini quelli che possono essere rimossi senza muoverne altri, quindi che coprono altri strati, ma non sono coperti. Così analogamente sono da scavare tutti quegli strati che non sono coperti da nessun altro. Stabilite le giuste relazioni tra strati asportabili e strutture da risparmiarne, i reperti rinvenuti negli strati stessi consentono di trasformare la cronologia relativa in cronologia assoluta. Ad esempio la fossa di fondazione di un muro e il primo pavimento sono da immaginarsi coevi alla costruzione del muro stesso. I materiali più recenti rinvenuti rappresentano il terminus post quem per la formazione dello strato che li contiene: se nella fossa di fondazione ci sono vasi aretini quel muro è stato costruito o contemporaneamente o poco dopo i reperti.

Individuate, documentate, datate e interpretate le singole unità stratigrafiche è possibile raggrupparle in attività (cioè in insiemi di unità stratigrafiche accumulate per attuare qualcosa di più complesso, come i vari strati che compongono la costruzione di una fogna), le attività vengono successivamente divise in altri tre insiemi (costruzione, vita e distruzione) che compongono una fase; e, fase dopo fase, si procede ricomponendo i periodi della storia in ordine cronologico.

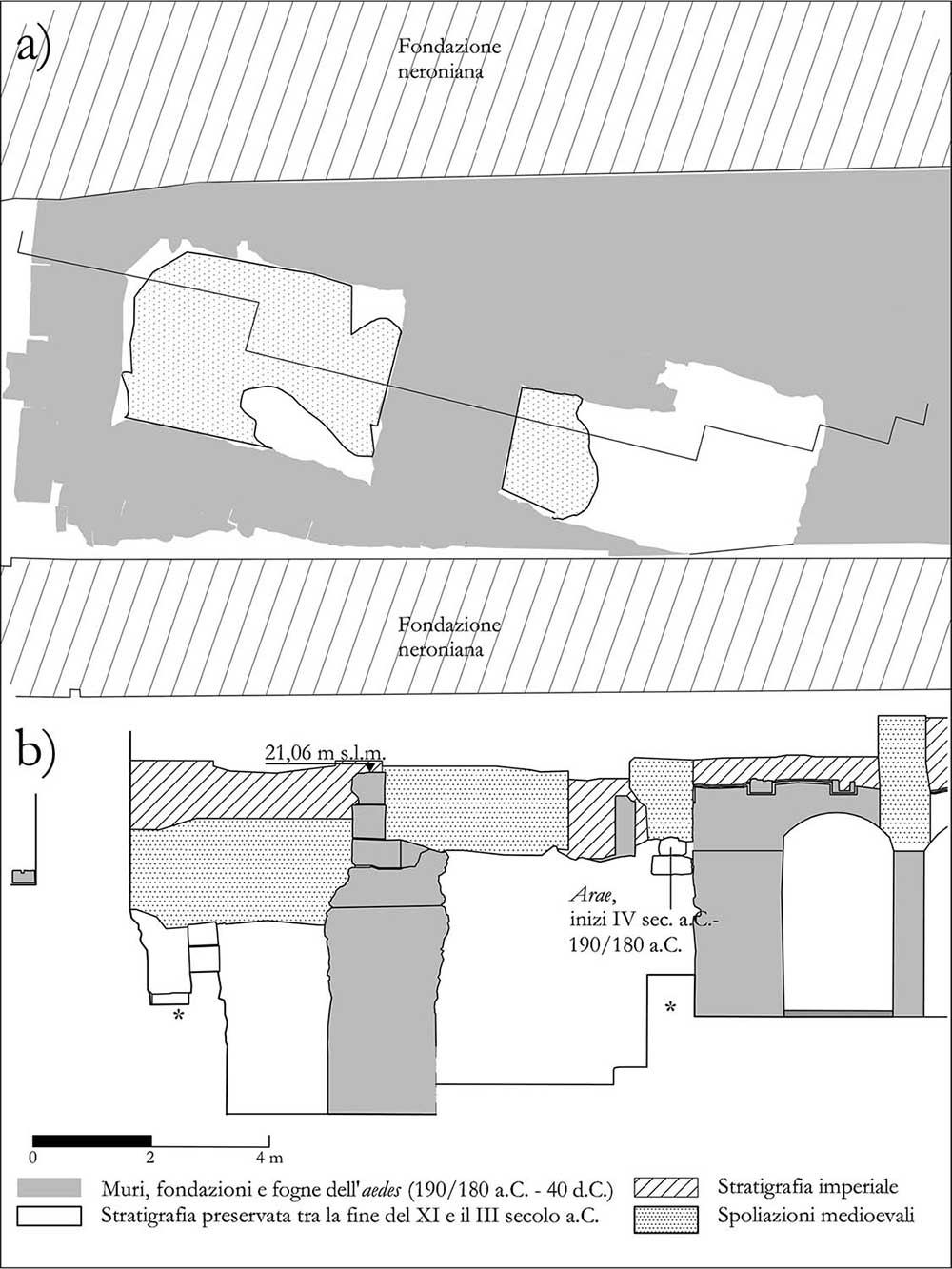

L’AREA DI SCAVO, AFFIORANO LE STRUTTURE DI NERONE (fig. 25). Le prime strutture che abbiamo incontrato sono state due enormi fondazioni dei portici creati da Nerone ai lati della Sacra via, la strada che costituisce l’asse intorno al quale ha gravitato l’intera riforma urbanistica dell’imperatore e che ha poi caratterizzato la città fino al volgere dell’antichità. Sono stati poi individuati grandi strati di livellamento e tracce dell’attività di un cantiere (come ad esempio un grande piazzale rettangolare basolato). Al di sotto di questi sono emerse tracce di una enorme distruzione rivelata da strati di carbone che si erano adagiati sopra i pavimenti di un edificio degli inizi del II secolo a.C. Questi strati di bruciato coprivano tracce di metallo fuso: l’impronta di una cancellata metallica crollata sul pavimento, le condutture dell’edificio repubblicano sono state rinvenute collassate riempite da marmi, mattoni e frammenti di pavimenti. Sono proprio questi strati di bruciato e macerie che ci hanno permesso di capire quello che avevamo fin qui incontrato, infatti corrispondono all’incendio del 64 raccontato da Tacito. Dopo la distruzione inizia una fervida attività di abbattimento, livellamento e smistamento delle macerie testimoniata da una sequenza stratigrafica (conservata in quest’area per uno spessore di m 1,5 circa) composta da strati di macerie alternati a strati di argilla sterile e a compatti battuti che testimoniano il susseguirsi di piani di cantiere, a livelli progressivamente più alti, con i quali è stata regolarizzata la pendenza della pendice palatina. Completata l’opera di livellamento ha inizio la costruzione della nuova città neroniana e viene allestita la rettificata Sacra via: questa è larga quasi trenta metri ed è costeggiata a nord e a sud da imponenti portici. Questi ultimi erano eretti su fondazioni in opera cementizia che salivano dal margine orientale del Foro alla domus Aurea. In quest’area le due fondazioni del portico meridionale segnano sia il limite nord che quello sud del settore di scavo, le strutture tagliano tutta la stratificazione (strati di terra e imponenti costruzioni in blocchi di tufo) a partire dagli strati di livellamento post-incendio; abbiamo documentato queste mastodontiche strutture per una profondità massima di m 7 circa, ma proseguivano oltre, più in basso del livello del suolo naturale.

Abbiamo concluso l’indagine della stratificazione relativa al passaggio epocale costituito dalla nuova Sacra via di Nerone, una realtà durata fino alla tarda antichità. Cosa c’era prima? Da ora in poi si spalancano delle realtà imprevedibili.

DAL RETTANGOLO AL LOTTO 6 (figg. 12, 16). Sotto le macerie era un’altra Roma. La pendice settentrionale del Palatino era fortemente legata all’orografia del luogo e a precise necessità sacrali e istituzionali che avevano fatto sì che il suo paesaggio, impostato alle origini, perdurasse come cristallizzato. L’area delimitata da portici in età neroniana era, prima dell’incendio, organizzata in particelle più piccole e irregolari, da noi chiamate lotti (vedi Prima Parte, Lotti e monumenti rinvenuti). Il limite orientale era segnato dal c.d. clivo Palatino B, che saliva la pendice del monte nello stesso luogo della sua versione di età imperiale, ma con un andamento più sinuoso. A ovest della strada era un lotto di dimore aristocratiche private, oltre le domus, scendendo, era un altro lotto (6) di forma quadrangolare che occupava un’area di mq 945 circa. Questo lotto si affacciava a nord sulla Sacra via, a ovest sul c.d. clivo Palatino A, a quel tempo situato più a occidente di quello imperiale, e a sud da un vicus parallelo alla Sacra via. Il lotto era occupato da un edificio costruito all’inizio del II secolo a.C. e più volte restaurato nel corso di due secoli e mezzo senza però subire modifiche sostanziali.

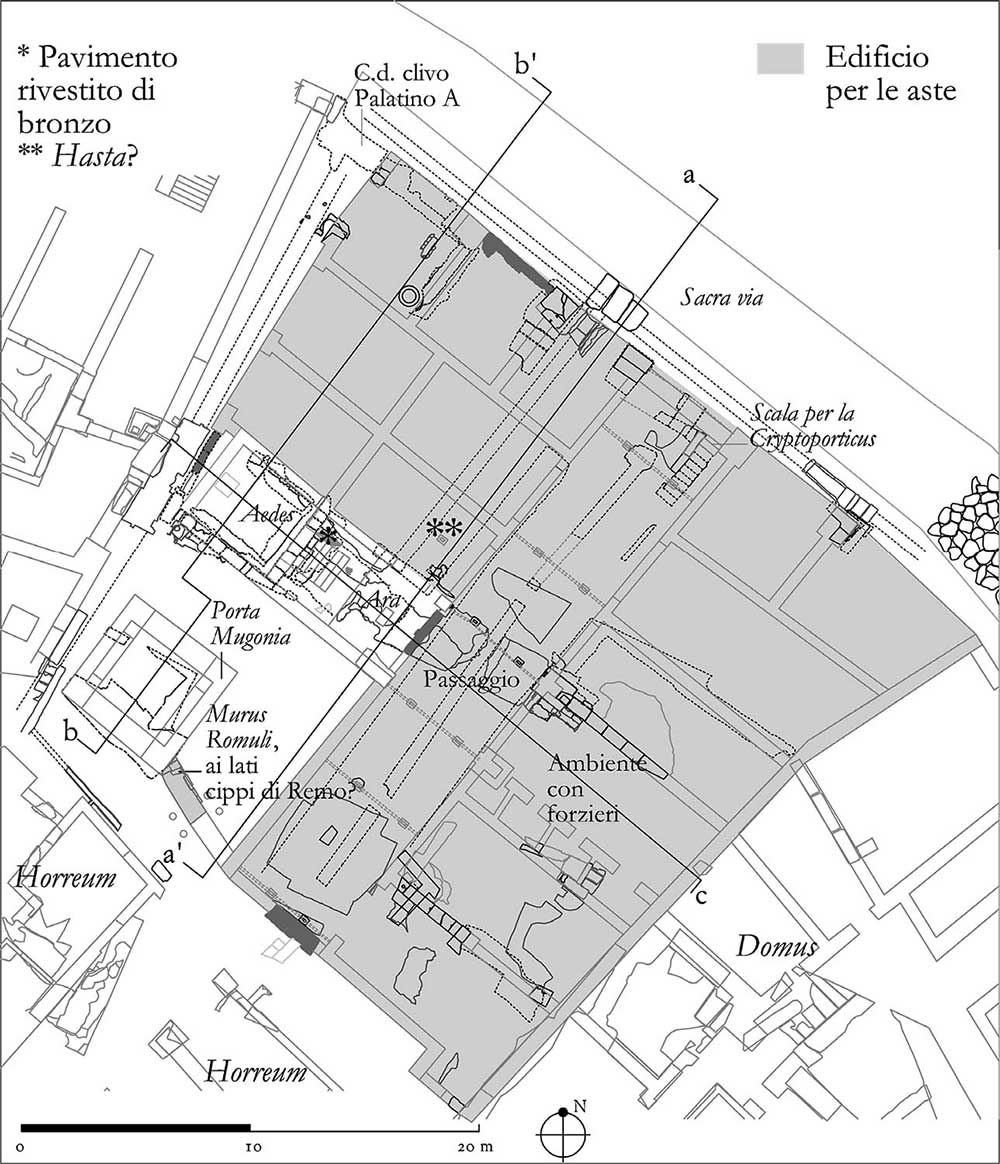

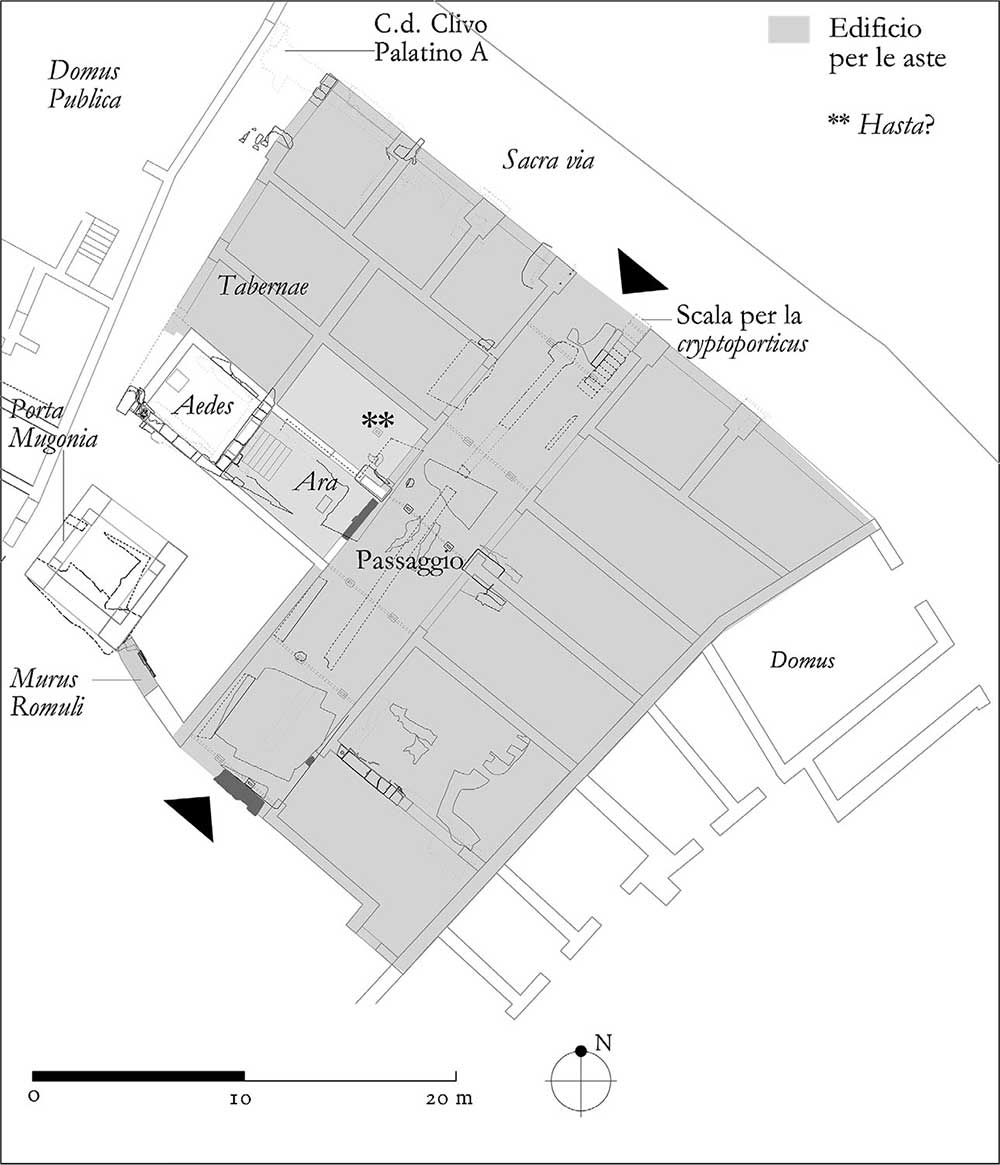

1. L’AREA DI SCAVO. AFFIORANO LE STRUTTURE TARDO-REPUBBLICANE (figg. 21-24). Al di sotto delle macerie dell’incendio neroniano sono tornati alla luce i resti di un grande edificio realizzato agli inizi del II secolo a.C. Il complesso occupava un’area di forma approssimativamente quadrata (Lotto 6) delimitata dalla Sacra via a nord, dal c.d. clivo Palatino A a ovest, da un piccolo vicus a sud, e dal quartiere di domus aristocratiche a est. Nel settore di scavo sono compresi per intero due ambienti nella zona sud-orientale, una parte di un lungo passaggio che attraversava l’edificio in direzione nord-sud (e della sottostante cryptoporticus) e una porzione di un vano a est del passaggio. La struttura era realizzata con imponenti fondazioni in opera cementizia (larghe quasi 2 metri) sulle quali erano innalzati muri in blocchi di tufo lionato e tufo di Grotta Oscura. Nella zona centrale del corridoio emergeva una pavimentazione in opus scutulatum (una stesa di cementizio bianco con tessere in pietre colorate) alloggiata sull’estradosso delle volte delle due navate della cryptoporticus sottostante. A ovest del passaggio si conservava l’accesso di un ambiente segnato da una soglia in travertino e da un blocco di fondazione per un pilastro nello stesso materiale, varcata la soglia era un pavimento realizzato in cementizio rosso con tessere in ceramica che occupava la metà orientale dell’ambiente. La seconda metà del vano era invece pavimentata, a un livello leggermente più alto, in opus spicatum (un pavimento realizzato con mattoni a spina di pesce su un letto di cocciopesto) e, incredibilmente, rivestito con lamine di bronzo. Questo non è il pavimento di un edificio qualsiasi, ma un rivestimento del tutto eccezionale! Il limite con l’ambiente successivo era segnato da un muro realizzato con grandi blocchi di tufo lionato, questa parete conserva nel limite meridionale un concio di volta. Questo vano era probabilmente articolato su due livelli: il pianterreno aperto grazie a una porta sul c.d. clivo Palatino A, dove erano una soglia in travertino e una piccola porzione del pavimento in lastre nello stesso materiale, e un primo piano, accessibile da est, e sopraelevato rispetto al resto della struttura. L’edificio rinvenuto è il frutto di una lunga serie di interventi sulla struttura originaria (della quale rimangono solo le possenti fondazioni in opera cementizia) che attraverso almeno sei fasi costruttive hanno portato in un arco di circa 250 anni all’aspetto definitivo.

Per comprendere a fondo la natura e la morfologia della costruzione è necessario scomporre la storia e analizzarla nell’ordine in cui si è svolta.

Intorno al 190/180 a.C. il lotto 6 viene completamente occupato da un grande edificio (fig. 2). Questo era organizzato attorno a un lungo passaggio (largo cinque metri, una strada coperta) con sottostante vano ipogeo, sul corridoio si affacciavano otto ambienti (cinque a est e tre a ovest), due serie di tabernae erano invece aperte all’esterno verso la Sacra via e il clivo Palatino A. La planimetria del complesso rimarrà sostanzialmente invariata per tutta la sua vita. Le strutture attribuibili alla prima fase edilizia non forniscono indizi per l’interpretazione dell’edificio, sopravvivono infatti solo le imponenti fondazioni in opera cementizia. Queste erano delle stesse dimensioni di quelle della porta Mugonia a sud e con esse allineate, probabilmente frutto di un unico progetto. I successivi interventi di monumentalizzazione, che non modificano l’organizzazione degli spazi, lasciano intuire che la funzione dell’edificio non sia mutata col passare del tempo. La planimetria ricorda quella di un edificio di tipo utilitario, ma con ambienti particolari. Il passaggio non è un normale corridoio, è frammentato in sezioni, è possibile che fosse di uso pubblico, ma non era pensato per il passaggio del pubblico, non era un normale passaggio di acquisto.

Salvo un rialzamento, che implica la ricostruzione di tutto l’edificio, gli interventi di maggior portata si concentrano sul passaggio e sugli ambienti individuati nella zona sud-orientale dell’edificio. In occasione del rialzamento del livello della struttura il vano ipogeo al di sotto del passaggio viene diviso in due navate parallele; l’accesso al sotterraneo avveniva a nord, dalla Sacra via, attraverso una scala con gradini realizzati con grandi blocchi di cappellaccio. La pavimentazione del passaggio viene rifatta più volte, in un primo momento viene realizzata una stesa di cementizio bianco; successivamente, intorno all’80 a.C. viene allestita una pavimentazione in opus scutulatum, che copre la precedente. In questa occasione vengono posti all’interno della pavimentazione gli incassi di travertino di forma rettangolare che dividono il passaggio. Il numero e la disposizione degli incassi permettono di ricostruire la presenza di sei coppie di queste piccole basi distribuite a intervalli regolari che articolano il passaggio in cinque settori (fig. 21). Gli incassi dovevano sostenere cancellate in ferro, formate da due parti esterne (tra gli incassi e i muri adiacenti) fisse e con una porta al centro, testimoniate dai segni di metallo fuso rinvenuti sul pavimento. In età tiberiana viene allestita l’ultima pavimentazione, realizzata con cementizio rosso e tessere fittili.

L’ambiente all’angolo sud-est è caratterizzato da un continuo rialzamento delle sue fondazioni (prima in cementizio, poi con blocchi di tufo di Grotta Oscura, di nuovo in cementizio e, finalmente, con blocchi di tufo lionato) che portano il vano a spiccare all’interno dell’edificio, queste fondazioni sono infatti interpretabili come un piccolo podio. Ciò appare particolarmente evidente al momento della costruzione della struttura in blocchi di tufo lionato che era infatti sormontata da una volta di conci. Di questa volta sopravvive un solo concio, sulla parete meridionale, ma la curvatura della sua faccia settentrionale permette di ricostruire il diametro del cerchio della volta, questa era più alta di circa m 1,80 del piano di calpestio del vano adiacente (dal quale si accedeva al podio necessariamente tramite una scala). Questo vano di accesso era probabilmente all’aria aperta (come testimonia la presenza di un tombino sopra un condotto fognario, realizzato in età augustea, che correva lungo il suo limite settentrionale). La maggior parte degli interventi attuati in questo vano consistono in adeguamenti del piano di calpestio in funzione dell’accesso all’ambiente su podio, ma nel 40 d.C. è interessato da un rifacimento della pavimentazione che lascia sbalorditi. La metà orientale dell’ambiente riceve una pavimentazione in cementizio rosso e tessere fittili, identica a quello del passaggio. La metà occidentale viene invece pavimentata, a un livello leggermente più alto, in opus spicatum, sulla superficie dei mattoni vengono alloggiate delle sottili lamine di bronzo. Un intervento particolare viene attuato nell’ambiente di fronte a quello pavimentato in bronzo sul lato opposto del passaggio. In età augustea il muro meridionale del vano viene dotato di una fila di piccoli ambienti quadrati con piccole porte lungo il suo limite meridionale, dall’aspetto di armadi a muro più che di piccoli vani.

Che cos’è questo grande edificio costruito in una posizione così eminente affacciato sulla Sacra via? Viene costruito contemporaneamente alle domus che occupano lo spazio tra esso e il clivo Palatino B, ma non ha la planimetria di una domus. La pianta ricorda quella di alcuni edifici commerciali di età repubblicana, due file di ambienti affacciati su un corridoio centrale (vedi, infra, Giove Statore, la sua hasta (lancia) e le aste pubbliche (sub hasta)), ma perché mai un horreum dovrebbe avere un pavimento in bronzo e un ambiente su podio? Un ambiente su podio normalmente è un tempio! Se il podio fa pensare a una piccola aedes l’area scoperta di fronte a esso fa pensare a un recinto, che potrebbe contenere un altare, quest’area ha un pavimento speciale, questo ci fa pensare che l’edificio commerciale non sia affatto un horreum. Cosa c’entra un piccolo tempio con un edificio di tipo apparentemente utilitaristico ma che al tempo stesso non è un mercato? Il passaggio non è un vero passaggio, viene chiuso da cancellate che lo articolano in cinque settori… Servono più dati, bisogna continuare a indagare e scavare.

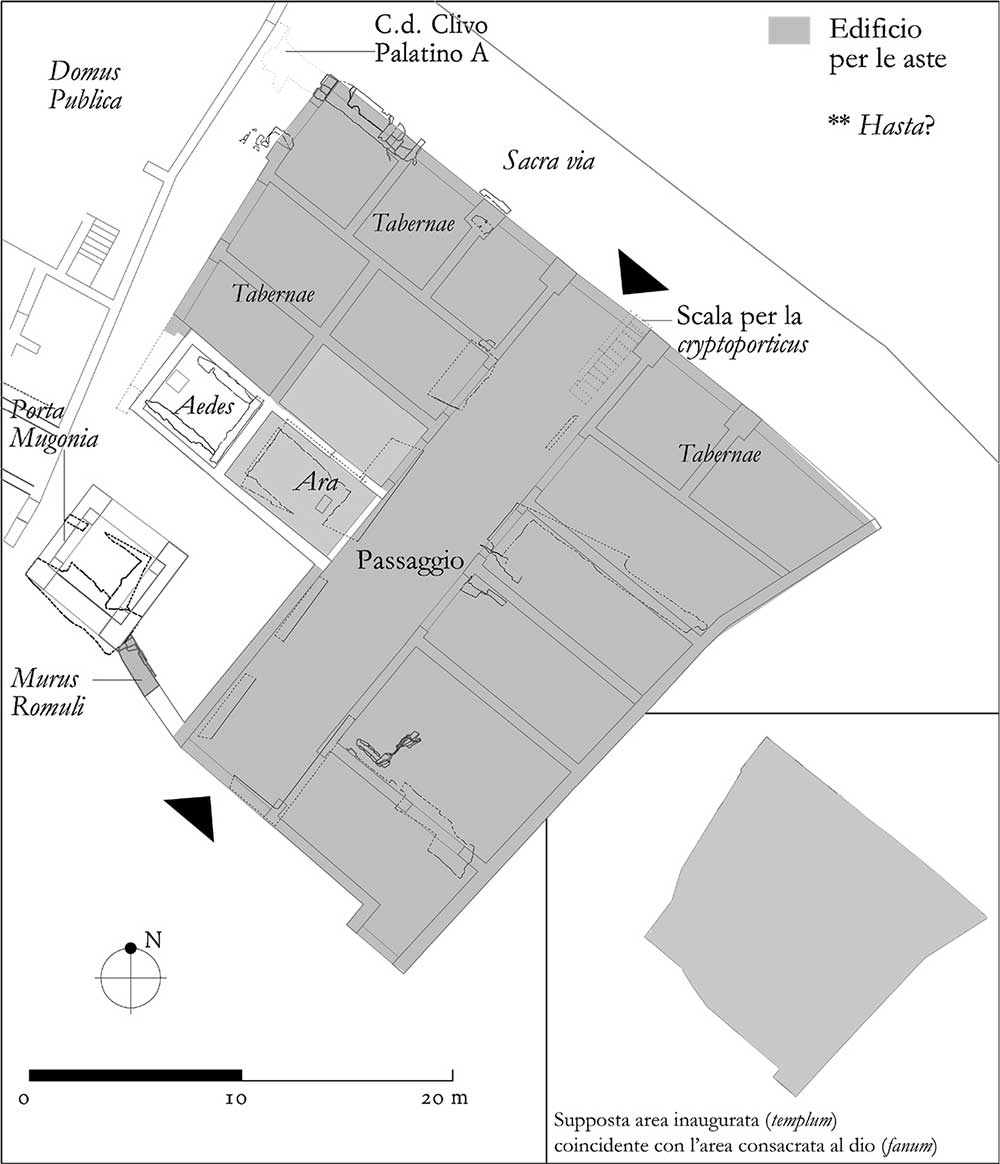

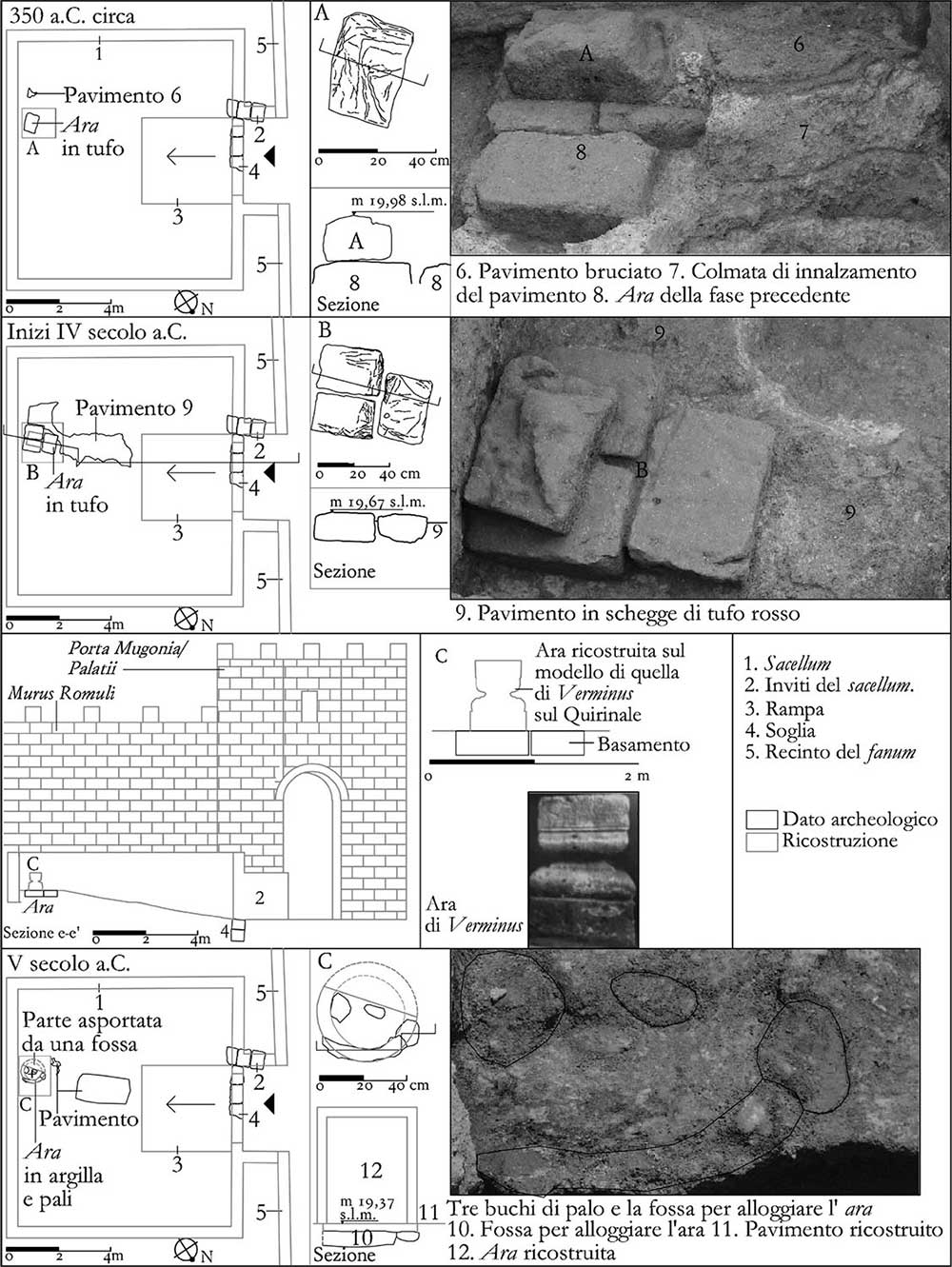

2. ARA IN TUFO DAVANTI ALLA AEDES E PRIMA IN UN SACELLUM, MEDIA-REPUBBLICA (350-190/180 A.C.) (figg. 25-27). Prima della riorganizzazione della pendice palatina dell’inizio del II secolo a.C. e della contestuale costruzione dell’edificio tardo-repubblicano il lotto 6 era di forma approssimativamente rettangolare (fig. 12) e misurava mq 626 (equivalenti a circa mezzo actus). Era delimitato a est da una domus, a nord dalla Sacra via, a ovest dal clivo Palatino A e a sud dalla porta Mugonia e dal murus Romuli, ovvero il tratto di mura palatine conservato dopo la rifondazione della città serviana come ricordo della fortificazione originaria. La definizione di quest’area è molto più antica, risale infatti al 530 a.C. circa, si è dunque conservata per circa 350 anni (fig. 14).

Col procedere dello scavo le sorprese continuano. Sotto l’ipotetica aedes tardo-repubblicana emergono strati di terra, ma non strutture. Una stranezza che andrà spiegata. Invece scavando nel recinto della supposta aedes finalmente incontriamo il basamento dell’altare che non abbiamo rinvenuto nella fase precedente. Un metro al di sotto del pavimento della parte orientale dell’ipotetico recinto tardo-repubblicano affiora un blocco rettangolare di tufo granulare grigio ricoperto da uno strato nero di cenere e carbone contenente un corredo vascolare appositamente frantumato e un oscillum (un piccolo disco votivo con un foro per appenderlo). Si tratta del basamento di un’ara ritualmente obliterata. Le tracce del sacro continuano ad affiorare: immediatamente a sud del blocco un piano pavimentale in cocciopesto e un metro più a ovest una serie di dodici piccole fosse votive nelle quali erano state deposte patere frantumate, un vasetto miniaturistico in ceramica a vernice nera e un’arula (un altare in miniatura realizzato in ceramica). Alle spalle del blocco a est del passaggio ipogeo tardo-repubblicano emergono i resti di una monumentale struttura in blocchi di tufo composta da una parete e da una volta di conci, tagliata dalle strutture successive, che sembra anticipare quella che sarà la cryptoporticus tardo-repubblicana. Dalla parte opposta, verso il clivo Palatino A, un’altra fossa viene riempita ritualmente con materiale ceramico: spiccano una ciotola in impasto rosso quasi integra, una coppa in bucchero e una kylix in ceramica attica del tipo “a occhioni”. La fossa obliterava una struttura in blocchi di tufo a forma di L in asse con l’ara di tufo rinvenuta in precedenza, ma obliterata nel corso della sua vita (come vedremo oltre la struttura risale all’ultimo quarto del VI secolo a.C.). Questo sorprendente reiterarsi di tracce rituali conforta l’interpretazione delle particolarità dell’edificio tardo-repubblicano, il podio, il pavimento bronzeo. Si tratta di strutture speciali. Dunque agli inizi del III secolo a.C. l’ingresso di un antico recinto veniva obliterato ritualmente, a sud dell’altare era realizzato un nuovo pavimento in cocciopesto che in origine doveva segnare l’area circostante all’ara, a est oltre l’altare veniva edificata la struttura in blocchi di tufo con volta di conci e la vita dell’area sacra proseguiva per tutto il secolo, come testimoniato dalle fosse votive realizzate in quest’arco cronologico che dimostrano che il blocco di tufo costituisce il basamento di un’ara. Attorno al 190/180 a.C. l’altare viene obliterato deponendo su di esso un piccolo corredo vascolare probabilmente utilizzato per il culto, viene poi costruito l’edificio tardo-repubblicano. Ora vediamo le particolarità di questo edificio sotto una nuova luce, siamo infatti consapevoli del passaggio che ha portato alla sua costruzione: agli inizi del III secolo a.C. in questo luogo era un’area sacra delimitata da un recinto; una parte di quest’ultimo (in corrispondenza di uno degli ingressi) viene obliterata, proprio nel punto in cui sarà il tempio del II secolo. L’obliterazione era forse per costruire il tempio del III secolo? A est dell’altare veniva costruita la struttura sotterranea coperta a volta che divideva il lotto circa a metà. Questa volta, come quella del podio dell’edificio tardo-repubblicano, è stata rinvenuta mutila (tagliata dalle fondazioni dell’edificio stesso), ma anche in questo caso è possibile utilizzare i conci superstiti per ricostruire la circonferenza della volta per ricavare la larghezza del vano e l’altezza della copertura. Sulla base della curvatura conservata, possiamo immaginare la volta a tutto sesto, la parete non conservata sulla quale poggiava l’estremità occidentale doveva trovarsi a una distanza di circa m 1,70 da quella superstite (misura di poco inferiore all’ampiezza di una delle navate della successiva cryptoporticus). Inoltre, l’estradosso della volta si troverebbe, nel punto più alto, ad una quota di m 19,80 s.l.m. ovvero circa cm 30 più in basso della pavimentazione allestita attorno al basamento dell’ara. Sembra dunque che già in questa fase il lotto sia stato, almeno in parte, occupato da un edificio (cui potrebbe appartenere anche un muro costruito in opera quadrata di tufo più a est) dotato di una cryptoporticus come avverrà con certezza a partire dal 190/180 a.C.

Siamo dunque al cospetto di un’area sacra con altare che nel corso della sua vita viene progressivamente occupata da strutture fino ad esserne riempita. Ma come interpretare questo culto? A chi era dedicata l’ara? Siamo alla pendice settentrionale del Palatino e qui è un’area sacra in stretto rapporto con una porta (vedi Prima Parte, Porta Mugonia, culto di Giove Statore, casa degli ultimi re/domus Publica), quanti sistemi porta-santuario sono noti dalle fonti letterarie in quest’area? Solo uno, la porta Mugonia e il fanum di Giove Statore. Come testimoniato dal calendario di Priverno (fonte 7.1), databile in età augustea, l’aedes di Giove Statore era situata in Palatio, cadono dunque le ipotesi di ricostruzione sulla Velia, lungo la pendice del monte, ormai completamente indagata, non sono presenti altre strutture templari. La suggestione è affascinante, ma i problemi non mancano. Tito Livio (fonte 8.9) ci racconta che nel 294 a.C. Attilio Regolo dedicò a Giove Statore, e nello stesso anno il senato fece costruire, un’aedes dove prima era solo un templum/fanum. Abbiamo il fanum, ma dov’è la prima aedes? La cronologia della distruzione del recinto è compatibile con quella della dedica di Regolo, che sia contestuale alla costruzione del tempio? Dobbiamo riconsiderare le strutture tardo-repubblicane: l’ambiente su podio ci ha sempre ricordato un piccolo tempio, è possibile che sia il rifacimento di una struttura precedente? Le imponenti fondazioni in cementizio hanno tagliato a nord e a sud il muro del recinto e allo stesso tempo gran parte della stratigrafia a est e a ovest dello stesso, è quindi ipotizzabile che in questo luogo fosse in precedenza un piccolo tempio completamente distrutto o smontato riutilizzandone i blocchi agli inizi del II secolo a.C. per realizzare una struttura adatta al nuovo piano urbanistico. L’ambiente su podio sarebbe l’aedes vera e propria, mentre l’ambiente prospiciente con pavimento in bronzo e scala avrebbe potuto ospitare l’altare, forse posto esattamente nella posizione del precedente. Le fonti letterarie ci raccontano altri importanti episodi che si svolsero in questo santuario. Sappiamo da Tito Livio che nel 207 a.C. nell’aedes di Giove Statore ventisette vergini appresero un inno composto da Livio Andronico (fonte 8.10). Cicerone ricorda che presso il tempio si svolse l’asta dei beni di Pompeo Magno, in occasione della vendita dei beni confiscati da Cesare, «hasta posita pro aede Iovis Statoris» (vedi, infra, Giove Statore, la sua hasta (lancia) e le aste pubbliche (sub hasta)). Inoltre qui avvenne la declamazione della prima Catilinaria:8 l’8 novembre 63 a.C. Cicerone scelse di mostrarsi al senato come nuovo Romolo che con l’aiuto di Giove Statore ferma l’esercito nemico davanti alla porta del Palatino.9 Per verificare la nostra proposta di identificazione è necessario provare la fattibilità di tali eventi in questo luogo (vedi Approfondimenti, I senatori nel templum, davanti all’aedes), ma verificarli ora sarebbe prematuro, se questo è il tempio di Giove Statore deve essere stato fondato nell’VIII secolo a.C., lo scavo deve riprendere.

3.1. ALTRA ARA IN TUFO NEL SACELLUM, MEDIA-REPUBBLICA (400-350 A.C.) (fig. 28). Al di sotto del pavimento in cocciopesto limitrofo all’altare e antistante l’aedes ne abbiamo rinvenuto un secondo, più antico, ma relativo alla stessa ara, la quale quindi precedeva l’aedes, che è stata riutilizzata nel III secolo. Questo pavimento, in terra battuta, era relativo a un recinto dell’ara, costruito intorno al 530 a.C., al quale si accedeva tramite un invito, unica parte conservata, da un ingresso del recinto dell’area sacra anch’esso, come già accennato, del 530. L’ara era ubicata vicino al muro di fondo del recinto minore, non perfettamente in asse con l’ingresso ma, entrando, leggermente spostato a destra. Questo recinto è una struttura caratteristica della religione romana, tanto da avere il suo esempio più clamoroso nell’ara Pacis, ovvero un altare dentro un recinto chiamato sacellum.10 Il sacellum può avere o meno un invito che ne segni l’accesso, nel nostro caso questo è attestato a partire dal 675 a.C., mentre non era presente negli allestimenti più antichi. Tra il 530 e il 294 a.C. il sacellum con invito dell’ara è rimasto sempre lo stesso, in blocchi di tufo, con vari tipi di altare all’interno, anche in tecnica capannicola. Tra il 530 e il 750 la tecnica edilizia dell’invito e del recinto sarà in schegge di tufo e in argilla e pali.

Al di sotto del basamento di questa ara ne è emerso un secondo, più antico, realizzato con tre blocchi11 dello stesso tufo e delle stesse dimensioni del primo; a ovest del basamento era una pavimentazione in schegge di tufo rosso anch’essa relativa al sacellum di cui si conservava solamente l’invito. Sotto al pavimento erano i resti di un sacrificio di fondazione, del sacellum: uno strato di carbone contenente numerosi frammenti di ceramica e soprattutto una grande quantità di ossa animali.

SECONDO INTERLUDIO: LO SCAVO DI STRUTTURE EFFIMERE. Lo scavo delle strutture realizzate in materiali deperibili (argilla e legno) è molto più difficile di quello delle strutture solide. La distinzione tra strati orizzontali e strutture è infatti affidata solamente al riconoscimento di piccole differenze nella composizione, nel colore e nella consistenza del terreno. Ciò che rimane dei pali, che fungevano da armatura alle strutture in argilla, sono delle fosse di forma circolare o ellittica colme di terra spesso solo leggermente diversa da quella degli strati nei quali sono tagliati, ciò che invece rimane dei muri veri e propri sono delle canalette di forma spesso rettangolare riempite con terreno più puro e compatto di quello limitrofo. Non disponendo dell’armatura che per le epoche più recenti ci forniscono le strutture solide, l’esatta individuazione dei rapporti tra i tagli nei quali venivano allestite le strutture e gli altri strati hanno un’importanza capitale. Infatti mentre per le strutture solide è abbastanza semplice individuare i piani di spiccato delle pareti e calcolare le quote delle pavimentazioni anche quando queste sono asportate, per le strutture effimere è esattamente il contrario. Questi allestimenti, per loro natura, erano destinati ad essere ricostruiti a intervalli di tempo brevi, quando questo avveniva si attuavano delle profonde rasature che cancellavano la maggior parte dell’elevato delle strutture lasciando come tracce nel terreno solo pochi centimetri delle fondazioni originariamente interrate. Il risultato di questo continuo costruire e distruggere si traduce nelle tracce che si trovano al momento dello scavo: ovvero una notevole quantità di buchi di palo e piccoli muri tagliati gli uni negli altri conservati tutti circa alla stessa quota. Scavare queste strutture effimere implica pertanto una padronanza totale del metodo stratigrafico mancando l’appiglio delle strutture solide che chiunque è in grado di individuare. La capacità di scavare strutture di questo genere, normalmente ritenute protostoriche, ma che in realtà caratterizzano secoli di storia della città è stata dalla nostra scuola appresa scavando la domus Regia del santuario di Vesta negli anni novanta e duemila. Da ciò consegue che gli archeologi classici, normalmente intesi, anche quelli dotatati di inclinazione allo scavo non sono stati spesso in grado neppure di percepire queste realtà che prevalgono nettamente nel VII e VIII secolo, questa è una delle ragioni per le quali l’origine di Roma è stata ritardata di due secoli.

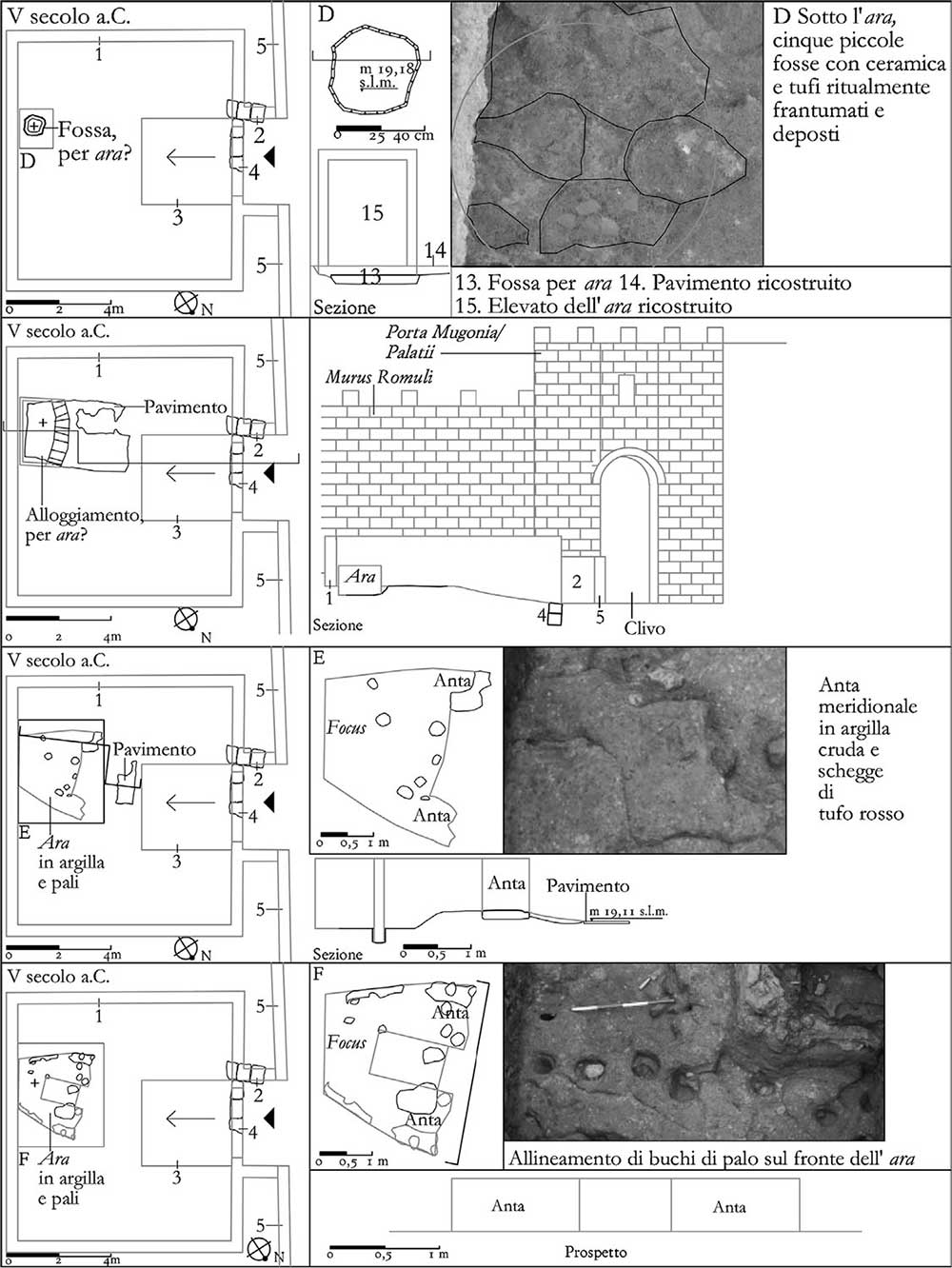

3.2. ARAE CAESPITES/TEMPORALES NEL SACELLUM, PRIMA REPUBBLICA (V SECOLO A.C.) (figg. 28-29). Al di sotto della stratificazione medio-repubblicana, sempre all’interno dello stesso sacellum del VI secolo in tufo, emergono strutture in legno e argilla che, nonostante la minore monumentalità dei materiali utilizzati, rivelano ancora una volta l’eccezionalità del luogo. Queste strutture insistono sempre nello stesso punto, dove sorgeranno i basamenti delle are in tufo e non può essere un caso. Qui era una fossa stretta e lunga con andamento circolare inframezzata a uno o più buchi di palo, si trattava probabilmente di un’ara. Questa era dunque di forma circolare e poteva essere realizzata o in legno, poiché la fossa è larga solamente cm 10, mentre gli alloggiamenti dei muri in argilla (con funzione strutturale) sono generalmente non inferiori ai cm 20, oppure in argilla come indurrebbero a pensare i buchi di palo (si tenga conto che questo muretto non avrebbe alcuna funzione strutturale). Come che sia l’ara era probabilmente riempita di terra, come vedremo in seguito. Al centro della fossa erano altri due buchi di palo la cui unica funzione al momento immaginabile è quella di due sostegni per spiedi analoghi a quelli che si trovano in focolari/are più antichi/antiche (come vedremo). L’area del sacellum aveva un pavimento a piccole schegge di cappellaccio; la fossa ad andamento circolare era scavata in uno strato di suolo naturale depositato intenzionalmente per obliterare una precedente ara di tipo simile.

Infatti al di sotto del terreno vergine era un alloggiamento circolare, dello stesso diametro della precedente ara. Al centro della fossa circolare invece dei due pali della fase precedente erano cinque fossette votive di cui una al centro e quattro intorno, contenenti vasi frantumati. Anche questa fossa circolare, e i depositi votivi, vengono scavati in uno strato di suolo vergine appositamente steso per obliterare un’ara precedente.

Rimosso questo strato affiorava un battuto di limo nero che quasi sicuramente si estendeva in tutto il sacellum, il pavimento presentava nell’area dei precedenti altari un alloggiamento questa volta non di forma circolare, ma rettangolare e di maggiore dimensione, profondo circa cm 30. Si tratta questa volta dell’alloggiamento previsto per un altare di forma rettangolare forse anch’esso costituito da muretti di contenimento precari riempiti di terra.

Analizziamo più nel dettaglio gli allestimenti descritti. Le fosse documentate sono scavate in strati di suolo naturale, un fatto difficilmente casuale o involontario, che implica una volontà di rinnovamento e purificazione del sacellum al fine di erigere un nuovo altare, inoltre tra la fossa circolare e l’incasso rettangolare sono presenti cinque depositi votivi. Alla luce delle caratteristiche e della sequenza dei dati gli allestimenti individuati non possono che essere tracce degli altari della prima repubblica. Si tratta forse di un genere di arae temporales, che sappiamo essere di materiale precario, anche solo in legno, attestate nei sacrifici al Tarentum in occasione dei ludi Saeculares12 e negli acta dei fratelli Arvali. Quelle lignee raffigurate in alcune monete di età domizianea13 sono molto semplici, decorate con festoni, rettangolari o tonde. Le fonti letterarie raccontano di altari realizzati con terra14 definiti caespites15 ovvero letteralmente zolle di terreno. In particolare dagli acta dei fratelli Arvali si intende che alcuni riti erano celebrati, nell’area sacra della dea Dia, ad aras temporales.16 Come già proposto da Scheid,17 è probabile che questi altari fossero strutture18 stabili come luogo, ma fatte e rifatte e quindi a durata limitata. Infatti ci si riferisce a queste strutture con verbi che indicano ricostruzioni e ripristini e mai costruzioni ex novo.19

3.3. ARAE CAESPITES/TEMPORALES AD ANTE, TRA TARQUINIO IL SUPERBO E LA PRIMA REPUBBLICA (530-INIZI V SECOLO A.C.) (fig. 29). Al di sotto dell’incasso rettangolare relativo all’ultima ara emergeva un altare in argilla e pali di forma trapezoidale e con due ante sul fronte agli angoli, come indica chiaramente la disposizione dei buchi di palo, di cui è ben conservata l’anta antistante destra in argilla e piccole schegge di tufo rosso. Queste ante si ritrovano negli altari con ante sul fronte realizzati in pietra nel mondo laziale che però hanno generalmente forma rettangolare tra VI e II secolo a.C. (si vedano ad es. gli altari XI e XII di Lavinio). L’area all’interno del sacellum era pavimentata con piccole schegge di tufo granulare grigio alloggiate in uno strato di sabbia. Al di sotto di quest’ultima ara emergeva una simile struttura trapezoidale e ad ante della quale si conservano un angolo e parti di due lati. L’angolo era costituito da un muretto di argilla (anta), largo circa cm 30, assai compatta, con all’interno due pali, i due lati conservati erano segnati da altri pali. Per questi due altari trapezoidali è utile ricorrere ancora una volta alle testimonianze delle arae temporales. Come già proposto per il gruppo il gruppo di are che precedono le trapezoidali si può pensare che questi allineamenti di pali associati a muretti perimetrali in argilla di circa cm 30 di larghezza potessero contenere all’interno zolle di terra erbose. Capiamo ciò dalle fonti letterarie, che abbiamo già citato, che descrivono are primitive fatte di porzioni tagliate di zolle erbose. Si aggiunga a ciò un passo di Ovidio che sottace le zolle erbose, ma menziona i pali infissi nel terreno che tali zolle dovevano contenere.20 Al di sotto della più antica ara trapezoidale abbiamo individuato quattro rialzamenti del piano di calpestio, il penultimo era contemporaneo a un rialzamento del recinto dell’area sacra e il più antico era finalmente contemporaneo alla costruzione dello stesso recinto dell’area sacra e al sacellum in blocchi di tufo (databili nel 530/525 a.C). In sintesi questo sacellum che è durato circa 140 anni (dal 530 al 294 a.C.) ha accolto almeno undici fasi di altari, quindi una media di quasi 13 anni ciascuno. Ciò spiega il loro carattere “temporaneo”. A partire dal V secolo a.C. gli altari si spostano leggermente più a est (m 0,5) per cause che non conosciamo, gli altari della fine del VI sono circa m 1 più a ovest, entro un identico sacellum. Gli assi di tutti gli altari precedenti, databili tra il V e il III secolo a.C., si trovano tutti raggruppati, pur nelle loro diverse tipologie, in un ambito di m 0,50x0,50. Qui si chiude un mondo cui corrisponde un importante rivolgimento topografico quale si osserva in tutta la nostra zona negli anni successivi al riempimento del fossato tra Palatino e Velia.

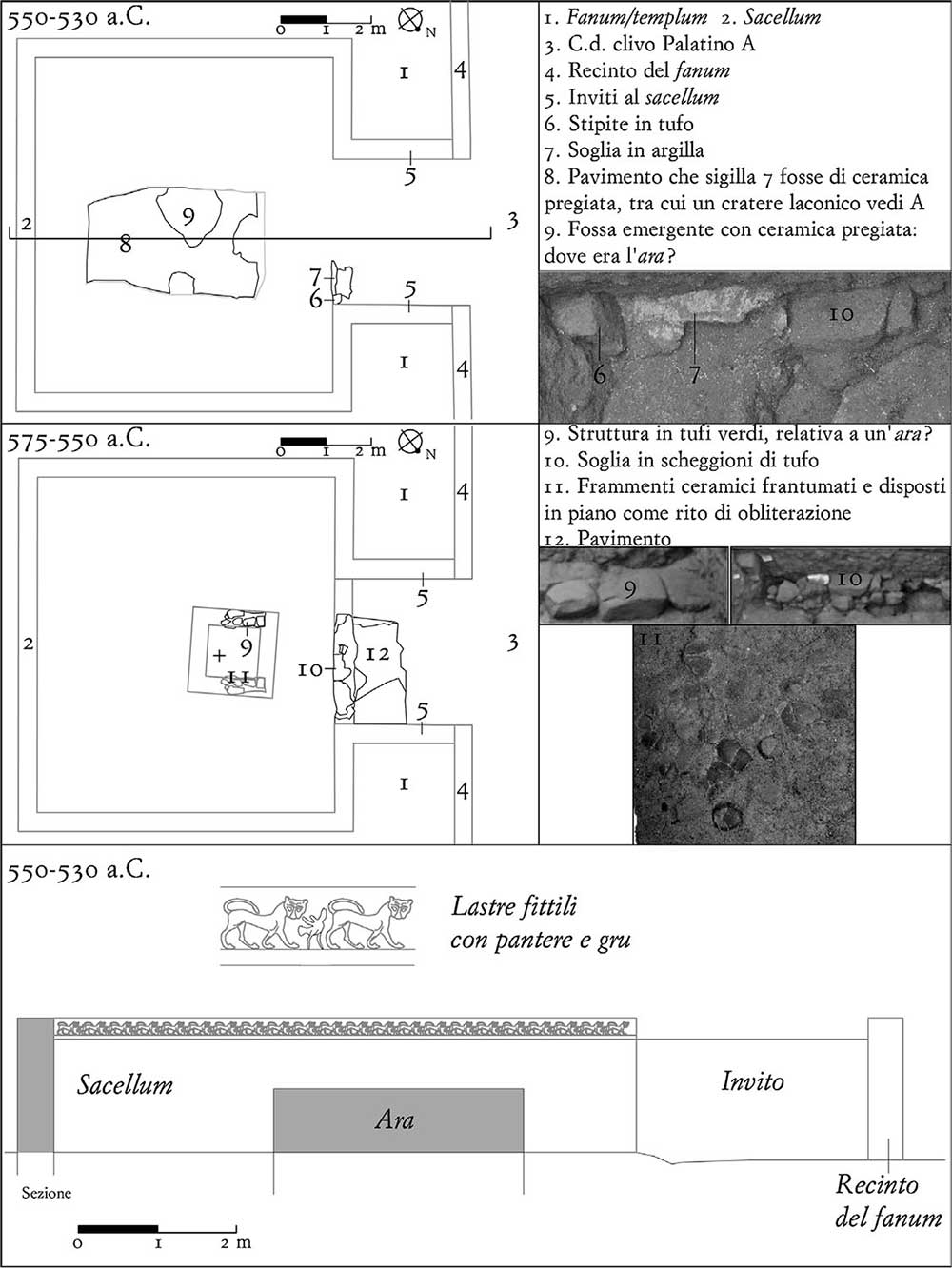

4. ARA CAESPES/TEMPORALIS NEL SACELLUM, TRA SERVIO TULLIO E TARQUINIO IL SUPERBO (550-530 A.C.) (fig. 30). Attorno al 550 a.C., in occasione del riempimento del fossato tra Palatino e Velia, il lotto 6 assume la forma, approssimativamente rettangolare, e le dimensioni che lo caratterizzeranno fino alla media repubblica. L’area sacra era però più grande e occupava mq 810, circa mq 184 in più grazie al maggior spazio disponibile a est prima della costruzione delle domus (figg. 10, 12, 14). In questa fase non si sono conservati resti del recinto dell’area sacra che possiamo immaginare delimitasse il lotto come attestato sia nelle fasi più recenti (in blocchi di tufo) che in quelle più antiche (in argilla e pali). Il sacellum individuato è simile al precedente ma leggermente ruotato, questo spiega perché avvenga un ulteriore spostamento a ovest delle are di circa un metro e mezzo.

Nella stratificazione databile tra 550 e 530 a.C. non si conservano altari, ma i depositi votivi associati al rialzamento del piano di calpestio ne indiziano la presenza e la posizione, rimanevano invece resti della struttura del sacellum. Questo era stato obliterato ritualmente: era stata scavata una fossa riempita con frammenti di ceramica e sigillata con scheggioni di tufo chiaramente esposti al fuoco (provenienti dall’ara?) e dopo la deposizione di una colmata con lo scavo di una seconda fossa riempita con ceramica e carbone. Delle strutture rimaneva solo una piccola porzione della soglia posta tra l’invito e il recinto del sacellum (consistente in uno scheggione squadrato di tufo posto su un piano di argilla e associato a un buco di palo centrale) che segnava l’ingresso. Il sacellum di questa fase e il contemporaneo recinto dell’area sacra potevano essere i primi realizzati con questa tecnica. Unendo i resti relativi a questo sacellum e quelli dell’epoca precedente relativa a Tarquinio Prisco si ottiene un invito molto simile a quello costruito intorno al 530 a.C., è dunque ricostruibile un sacello dello stesso tipo, ma diversamente orientato. Abbiamo quindi ricostruito un ingombro di m 9x7,35, dimensioni molto vicine a quelle dei templa documentati a Este e a Bantia.21 Dalla stratificazione del sacellum proviene un frammento di lastra fittile con la rappresentazione di una gru e di una seconda figura, della quale rimane solo un piede, interpretabile come una pantera (grazie al confronto con le lastre dello stesso tipo rinvenute nella Regia/Sacraria di Marte e Ops scavata da Brown). Essa poteva decorare la sommità delle pareti di questo sacellum. La gru è una figura spesso presente in queste processioni rappresentate su lastre architettoniche: è legata al mito di Teseo e alla danza, detta della gru, attuata in seguito all’uccisione del Minotauro. Plutarco (Vita di Teseo) racconta: «Teseo, di ritorno da Creta, giunto a Delo […] dedicò ad Afrodite la statua che Arianna gli aveva donato, e danzò con i giovani Ateniesi una danza […] chiamata della Gru (Geranos).» Il sacellum era pavimentato in terra battuta, sotto il pavimento era una serie di colmate per rialzare il piano di calpestio alternate a ben venti depositi votivi entro fosse (distribuite nei 4 livelli), che hanno restituito ceramica laconica, attica e vasellame miniaturistico e che rappresentano per tanto la fondazione di questo sacellum.

5. ARAE CESPITES/TEMPORALES NEI SACELLA, TRA TARQUINIO PRISCO E SERVIO TULLIO (600-550-A.C.) (figg. 30-31). Al tempo di Tarquinio Prisco l’area sacra era più piccola e irregolare perché condizionata dalla conformazione naturale del monte e dal fossato, il lotto 6 aveva allora una forma triangolare e occupava mq 459, pari a quasi un terzo di actus (fig. 12). Anche per questa fase non rimangono tracce del recinto dell’area sacra, che si può immaginare delimitasse il lotto lungo i suoi limiti ovest, nord e est, mentre a sud il confine era segnato dalle mura palatine.

5.1. Tra il 600-550 a.C. il sacellum viene costruito due volte: il più recente (obliterato da un deposito di frammenti ceramici frantumati e disposti in piano) aveva una soglia in schegge di tufo posta nella stessa posizione, ma molto meglio conservata, di quella della fase precedente. Come il blocco precedente fa pensare a un sacellum in blocchi, questa soglia fa pensare a una struttura del sacellum nella stessa tecnica, almeno per quanto riguarda lo zoccolo e lo stesso si può immaginare per il recinto dell’area sacra. Circa al centro del sacellum emergeva un muretto in schegge di tufo verde, orientato come il sacellum stesso, in un secondo momento restaurato con schegge di tufo rosso: probabilmente quanto resta di un altare quadrangolare. Sotto questa struttura era una grande fossa che conteneva un servizio vascolare appositamente frantumato e un kyathos miniaturistico.

5.2. Si trattava del deposito votivo di obliterazione dell’ara precedente. Del sacellum rimaneva il muro settentrionale dell’invito realizzato con scheggioni di tufo rosso legati da argilla. Questa tecnica compare nella domus Regia, nel santuario di Vesta, un cinquantennio prima e tramonta sia qui che lì intorno al 550. Al centro del sacellum erano due buchi di palo che probabilmente delimitavano l’altare, rettangolare, verso l’ingresso, e se ne possono ipotizzare altri due che delimitavano quattro muretti di argilla che contenevano le zolle.

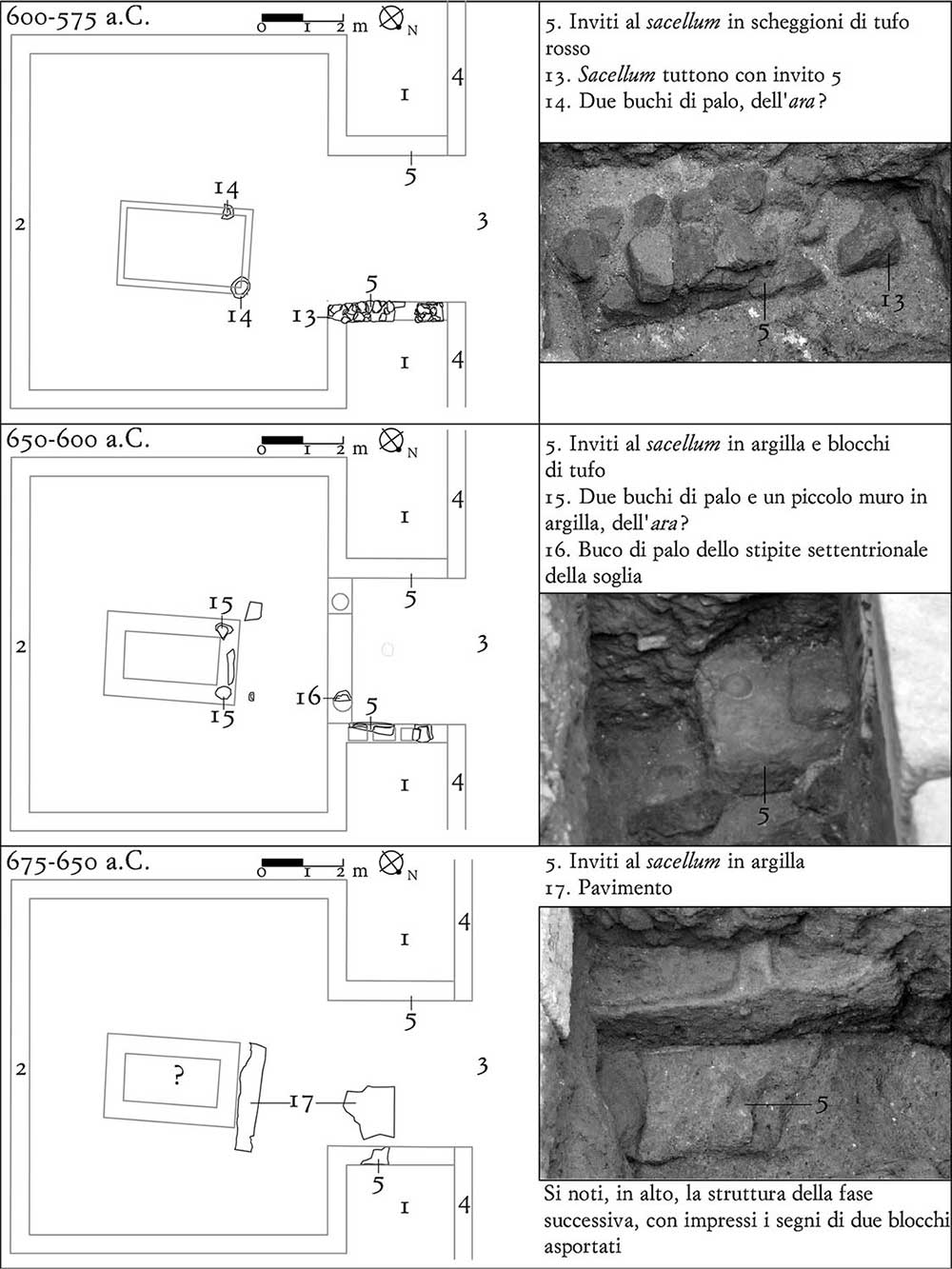

6. ARAE CAESPITES/TEMPORALES NEI SACELLA, TRA TULLO OSTILIO E ANCO MARCIO (675-600 A.C.) (fig. 31). In quest’epoca i limiti dell’area sacra erano gli stessi, ma il suo recinto non è stato rinvenuto.

6.1. A quest’epoca si attribuiscono altri due sacella, delle stesse dimensioni di quelli già descritti, ma delimitati da muri in argilla con inclusi di tufo, ciò fa pensare che anche il muro di recinzione dell’area fosse in questo materiale. Del sacellum più recente (realizzato attorno al 650 a.C.) rimaneva il muro settentrionale dell’invito, costruito in argilla con incluse schegge di tufo quadrangolari. Tra invito e sacellum era un buco di palo: uno dei due stipiti dell’ingresso. Dell’ara rimaneva il lato prospiciente l’ingresso formato da due buchi di palo, in asse con gli stipiti dell’invito, uniti da un muretto in argilla, largo cm 20.

6.2. Del sacellum precedente, databile al 675 a.C. circa, rimaneva la parete nord dell’invito realizzata in argilla, questa volta priva di scaglie di tufo. Il sacellum aveva come pavimento un battuto, mentre l’ara di questa fase è stata asportata senza lasciarne traccia.

7. ARAE CESPITES/TEMPORALES NEI SACELLA, ETÀ DI NUMA (725-675 A.C.) (fig. 32)

7.1. L’area sacra, pur conservando la forma triangolare, era più estesa, poiché le mura del Palatino correvano più a monte. Il lotto 6 misurava ora mq 815, circa due terzi di actus (fig. 12). Per questa fase abbiamo di nuovo l’ingresso dell’area sacra posto di fronte al sacellum.

I sacella di questa fase sono due e rivelano per la prima volta una differenza nella forma e nelle dimensioni. Il sacellum più tardo (m 4,12x4,80 circa; 700 e 675 a.C.) era stato obliterato ritualmente con nove fosse: otto di queste contenevano frammenti ceramici e pietre, alcune delle quali lavorate, una un rocchetto, ceramica frantumata e carbone. Il sacellum era privo di invito e si apriva verso il clivo Palatino A, dove era un accesso all’area sacra segnato da due buchi di palo, che fungevano da stipiti, in un pavimento in battuto. Il recinto di questa fase non è conservato, ma si ipotizza in argilla e pali come i precedenti. Il sacellum era costituito da tre muri in argilla e pali (dei quali rimane solo quello settentrionale); il quarto lato, rivolto al clivo era aperto e segnato da uno stretto cordolo di argilla che serviva da soglia, forse un po’ rilevata per proteggere l’interno. Oltre la soglia era un battuto di terra che si interponeva tra il sacellum e il recinto col suo ingresso. Forse in una fase successiva vengono aggiunti al termine dei muri nord e sud del sacellum due grandi buchi di palo che restringono leggermente l’accesso all’ara. Al centro del sacellum era un grande focolare di forma rettangolare (m 1,5x0,9), i cui bordi erano molto mal conservati, sopravviveva un unico buco di palo al limite est, forse una traccia del muretto dell’ara poi obliterato da strati di bruciato che si ritrovano anche all’interno dell’ara stessa accumulati sopra uno strato di argilla sterile. Attorno a tre lati dell’ara era uno spazio largo circa cm 90 dal quale si accudiva il fuoco, tra questo e i muri del sacellum era un ulteriore spazio largo cm 80 il cui pavimento era formato da piccoli accumuli di terreno. Sembra un luogo destinato ad accogliere coloro che partecipavano al sacrificio e al successivo banchetto. Lungo il lato nord del focolare entro lo spazio necessario alla celebrazione del sacrificio erano tre grandi pietre per la cui interpretazione rimandiamo al punto 8.2.

7.2-3. Sotto a questo sacellum erano, ancora meno ben conservati, altri due identici (725 e 700 a.C.), anch’essi con ante e con al centro strati di carbone relativi ai focolari, associati a loro volta ad altri due ingressi all’area sacra aperti nel recinto realizzato con argilla e pali. Sotto il muro settentrionale era un deposito votivo di fondazione contenente un’olla globulare in impasto rosso, appositamente frantumata e frammenti di un vaso geometrico di produzione argiva. Lungo il lato nord dell’ara vengono poste tre grandi pietre, alloggiate in argilla, che non possono essere spiegate come bordo del focolare e che sembrano una riproposizione, all’interno del sacellum, lungo un identico asse, di un’altra fila di tre grandi pietre attestate per le fasi più antiche il cui significato sembra a noi essere di natura terminale.

8. ARAE CESPITES/TEMPORALES NEI SACELLA, PIETRE TERMINALI, ETÀ DI ROMOLO (775-725 A.C.) (figg. 33-34)

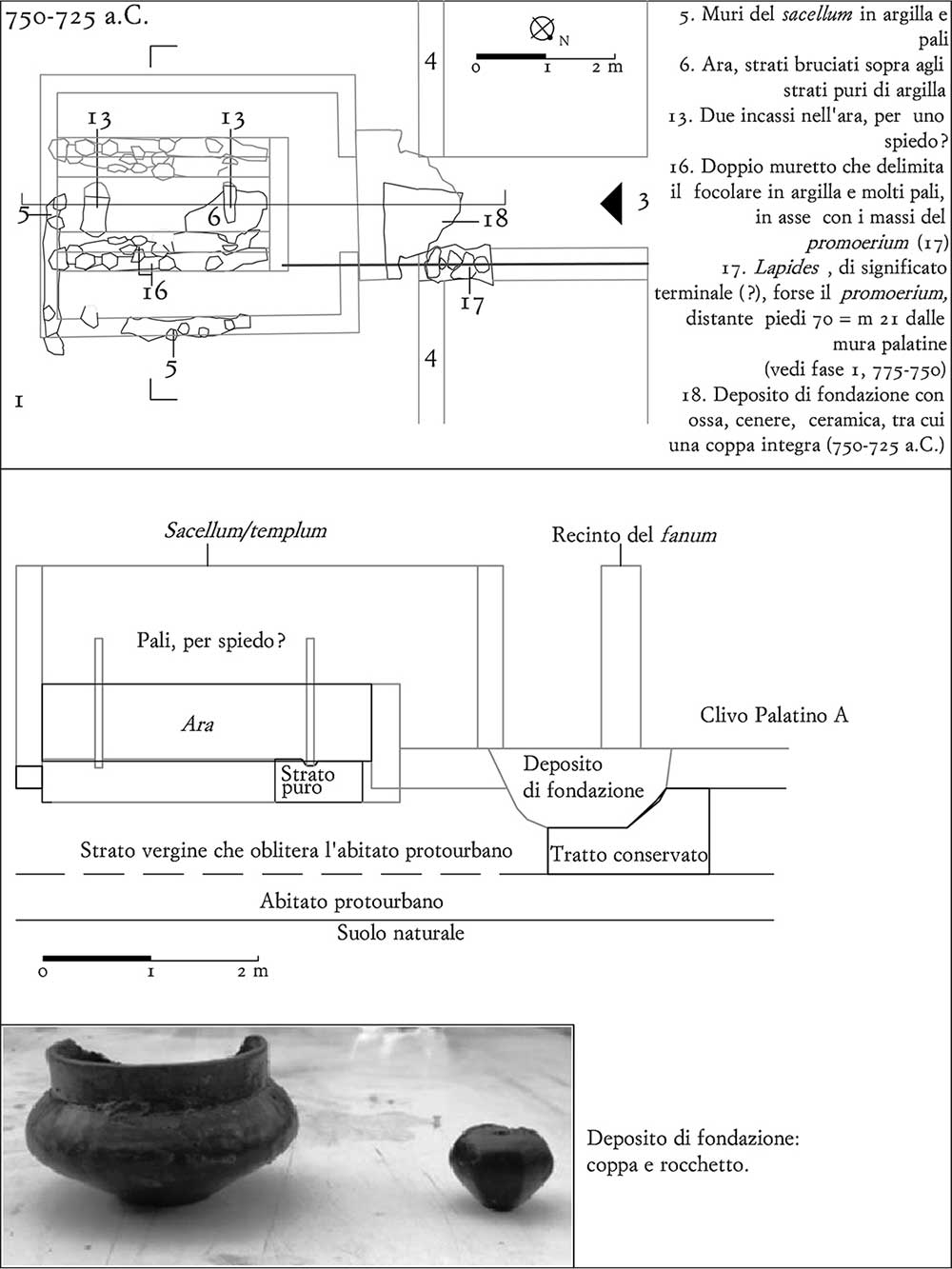

8.1. Risalendo verso il terzo quarto dell’VIII secolo a.C. emergevano altri due sacella. Questi erano simili nella profondità, ma più stretti (m 4), aperti verso il clivo come i precedenti. In questa fase non si conservano tracce del muro di limite dell’area sacra che si può immaginare in argilla e pali. Del sacellum più recente (750-725 a.C.), si conservavano i muri di limite nord e est realizzati in argilla e pali e un lato del bordo di una grande ara rettangolare (m 3,15x1,70 circa), fatto anch’esso di un muro di argilla e pali, largo cm 30 circa, poi rifoderato. L’interno dell’ara poteva essere, anche in questo caso, riempito di terra depositata su uno strato di argilla sterile. Dentro all’ara erano due incassi stretti e lunghi la traccia di elementi verticali, forse per sostenere gli spiedi. Sotto l’ara di questo sacellum è stata rinvenuta la fossa di obliterazione della precedente dalla quale potrebbero provenire i materiali scaricati in un’altra fossa scavata fra il sacellum e il recinto dell’area sacra. In essa (conservata per m 1,35x1,10 e profonda m 0,80) sono stati accolti resti sacrificali quali: molte ossa combuste, carbone e ceramica, tra cui una tazza quasi integra. Infine, tra l’ingresso all’area sacra e il clivo palatino A affiorava una fila di grandi pietre, disposte lungo un asse est-ovest, parte delle quali sono state distrutte dalla suddetta fossa (sul significato terminale di queste pietre vedi il punto 8.2).

8.2. Il più antico sacellum, identico a quello sopra descritto, è databile intorno alla metà dell’VIII secolo a.C. Di esso si conservavano parte del muro settentrionale in argilla e pali, il muretto settentrionale dell’ara, realizzato nella stessa tecnica, lo strato di argilla sterile al suo interno e un buco di palo forse per sostenere uno spiedo. Si tratta del primo luogo di culto di Giove Statore coevo alla prima domus Regia e alla capanna attribuita alle Vestali. Tra il sacellum e il clivo Palatino A affiorava una fila di grandi pietre disposte lungo un asse che ha costituito anche il limite nord dell’ara. Non a caso queste pietre terminali sono attribuite al periodo laziale III b1 come i tratti di mura romulee da noi rinvenuti, mentre il primo sacellum e le prime costruzioni del santuario di Vesta si datano al IIIb2 (750-725), il che significa che la fila di pietre preesisteva al sacellum e era coeva alle prime mura. Questa coincidenza fa pensare che l’ara sia stata posta lungo un limite, segnato dalle grandi pietre e dall’ara stessa, che doveva avere una relazione con il mito di fondazione del culto. È possibile che l’arresto della ritirata dei Romani fosse stato attribuito alle pietre, o lapides, che segnavano il promoerium, cioè il limite della sanctitas esterna alle mura romulee che si trovavano 21 m (70 piedi) più a monte. Queste pietre terminali erano quelle che si trovavano davanti alla postierla nella quale si immetteva il clivo Palatino A. Era questo l’ingresso al Palatino più vicino a chi saliva per la Sacra via. Queste lapides che limitavano la sanctitas erano altrettante pietre terminali sacre a Juppiter Terminus e poi Stator. Egli aveva fermato la ritirata dei Romani davanti a quella porta (identificata più tardi) con la porta Mugonia, che si trovava in quest’epoca circa m 22 più a est, ma qui spostata al tempio di Tarquinio il Superbo (fig. 10). Non stupisce allora che l’ara di Juppiter Stator si trovasse su quell’asse al punto che nella fase immediatamente seguente altre pietre terminali sono state riproposte sullo stesso asse, ma questa volta a contatto con l’altare quasi a sottolineare l’inscindibilità fra l’altare e il promoerium che aveva salvato Roma. Si può concludere che non solo l’ara è edificata nella striscia davanti alle mura protetta dalla sanctitas, ma che gran parte dell’area sacra si trovava in questa fascia, salvo il muro nord del sacellum e il poco suolo compreso tra esso e il fossato.

9. CESURA: DAL SEPTIMONTIUM DI ANTISTIO LABEONE AL SEPTIMONTIUM DI VARRONE (925-775 A.C.) (fig. 34). Prima dell’allestimento dell’allineamento delle pietre terminali (da riconnettere alle mura palatine all’inizio del secondo quarto dell’VIII secolo a.C.) al di sotto di esse e del sacellum era una colmata di poco più di cm 80 di spessore realizzata con strati di suolo naturale, limo argilloso. Sotto questa colmata che segna una formidabile cesura, sono state trovate delle capanne associate a piani di calpestio con piccoli focolari e a sepolture infantili in una porzione di suolo spessa dai cm 50 agli 80. I piani di vita e le capanne erano articolate qui in almeno sei fasi corrispondenti a una media di 25 anni ciascuna. La sepoltura più recente (875 a.C.) aveva un neonato deposto in un tronco d’albero incavato e la più antica (925 a.C. circa) un bambino alloggiato in due dolia affiancati ai due colli. Sotto questo abitato, quasi otto metri più in basso del livello dal quale avevamo avviato lo scavo, era il suolo naturale non antropizzato, la fine, ma anche l’inizio, della nostra indagine. Fino dall’ultimo quarto del X secolo a.C. i monti di questo cuore di Roma erano abitati non solo sulla cima, ma anche più in basso a pochi metri dal fossato. Le capanne possono essere attribuite in parte al Septimontium di Antistio Labeone e in parte al Septimontium allargato ai colles secondo la descrizione di Varrone (850-775 a.C.). Quasi un metro di terra segna quindi la transizione tra l’obliterazione del Septimontium e la fondazione di Roma e di uno dei culti romulei di cui abbiamo ricostruito la storia per 814 anni circa. Per la prima volta possiamo toccare con mano strutture sacrali associate a reperti votivi, sacella, arae e aedes tangibili fase per fase. Questa straordinaria continuità di culto acquista ancor più valore per la sua posizione, in un quadro prima di insediamento proto-urbano e poi urbano, nel cuore della città intelligibile topograficamente, tra i più conosciuti del mondo antico. Il culto di Giove Statore sarà infine, dopo l’incendio del 64, spostato dal Palatino (Regione X) sulla Velia (Regione IV), dove è rimasto fino alla fine dell’antichità.

1. Carettoni 1961, p. 518.

2. Romanelli 1960, p. 663.

3. Romanelli 1960, p. 664.

4. Willich 1906, p. 77.

5. Galeno, L’imperturbabilità, 1; 8.

6. Panella 2011, p. 82.

7. Gualandi 2005, pp. 175-176.

8. Vedi Appendice II.

9. Livio, fonte 8.1, Plutarco, fonte 17.1. Vasaly, 1993, pp. 41-59. Zevi 2014, p. 53.

10. Trebazio apud Gell., 6.12: «locus parvus Deo sacratus cum ara»; Paolo Diacono, Epitome di Festo, 423, 6 L: «sacella dicuntur loca diis sacrata sine tecto».

11. Due blocchi sono affiancati e orientati est-ovest, uno è orientato nord-sud e posto ai limiti occidentali degli altri due.

12. Gli acta dei ludi di età severiana testimoniano l’utilizzo di questo tipo di are: V, linn. 46-52 «[…] apud [aram] tertiam ligneam [te]mporalem», III, linn. 69-85 «in ara lignea (temporalis constituta)», Pighi 1965, pp. 162 ss.; Zosimo 2.5.3; Coarelli 1997, pp. 74-100.

13. Di Mazano 1984, pp. 300-302. Coarelli 1987, tabella a p. 88.

14. Ovidio, Metamorfosi, 15.573: «[…] viridique e caespite factas placat odoratis herbosas ignibus aras vinaque dat pateris mactatarumque bidentum, quid sibi significent, trepidantia consulit exta […]». Elevò poi are fatte di zolle di erba e bruciandovi profumi fece sacrifici propiziatori, libò vino dalle patere, fece uccidere agnelli giovani e consultare le loro viscere ancora calde per vedere quale responso gli davano; Apuleio, Metamorfosi, VII, 10: «Sic eo profecto ceteri copiosum instruunt ignem aramque cespite virenti Marti deo faciunt». Così partì e quelli che rimasero prepararono un gran fuoco e innalzarono al dio Marte un’ara di verdi zolle; Silio Italico, La guerra punica, XVI, 262: «[…] et simul extructis caespes surrexerat aris uictimaque admotae stabat subiecta bipenni, cum subito abruptis fugiens altaria taurus exiluit uinclis mugituque excita late impleuit tecta et fremitu suspiria rauco congeminans trepida terrorem sparsit in aula». Subito are di zolle erano state elevate e la vittima attendeva, con il collo piegato sotto la scure pronta, quando all’improvviso il toro, rotti i legami, fuggì lontano dagli altari riempiendo di muggiti tutta la casa sconvolta.

15. Orazio, Odi, 3.8.4; Giovenale, 12.2; Tacito, Storie, 4, 53; Apuleio, Fiori vari,. n. 1.

16. CIL VI, 2107, l.8 item ad ar(as) tempor(ales) […] (224 d.C.); CIL VI, 37164, II, l.5 ad ar(as) tempor(ales) […] (237 d.C.?).

17. Scheid 1990, pp. 138-140.

18. Per Scheid le arae sarebbero realizzate in legno, diversamente Marini (1795, p. 683) e Henzen (1874, p. 142) pensano ad arae realizzate in terra.

19. Nel 224 d.C. le are sono refectae in seguito a un incendio CIL VI, 2107, l. 4-7: […] ibi immolaverunt, quod ui tempestat(is) ictu fulmin(is) arbor(es) sacr(i) l(uci) d(eae) D(iae) attact(ae) / arduer(int) ear(um)q(ue) arbor(um) eruendar(um), ferr(o) [f]edera(um), commolendar(um) / item aliar(um) restituendar(um) causa, operisq(ue) inc[h]oandi, ara[s] temporal(es) sacr(as); l. 15: ibi immolau(erunt) […], l. 17: (quod) […] in eo luco sacro aliae (sc. Arbores) sint repositae et arae temporal(es) refectae […].

20. Ovidio, Fasti, 2. 645-649: Ara fit: huc ignem curto fert rustica testu / sumptum de tepidis ipsa colona focis. / Ligna senex minuit confissaque contruit arte, / et solida ramos figeret pugnat humo; / tum sicco primas inritat cortice flammas. Si erige un altare, la contadina porta in un piccolo coccio della brace che lei stessa ha raccolto nel tiepido focolare della sua fattoria. Un vecchio taglia la legna, ne accatasta debitamente i pezzi e con fatica pianta i rami nel duro terreno; poi con della corteccia secca, fa scaturire le prime fiamme.

21. Templum di Meggiaro presso Este: m 7,5 x 5 vedi Balista et alii 2002, pp. 128-131; templum di Bantia: m 9,21 x 7,85; vedi Torelli 1966.

TAVOLE – SECONDA PARTE

Fig. 21 – Templum/fanum Iovis Statoris con aedes, ara ed edificio per le aste 40-64 d.C.

Fig. 22 – Templum/fanum Iovis Statoris con aedes, ara ed edificio per le aste 40-64 d.C., tre sezioni (vedi Fig. 21)

Fig. 23 – Templum/fanum Iovis Statoris con aedes, ara ed edificio per le aste 80 a.C. circa.

Fig. 24 – Templum/fanum Iovis Statoris con aedes, ara ed edificio per le aste 190/180 a.C. circa.

Fig. 25 – a) La stratigrafia (precedente al 190/180 a.C.) preservata da strutture e spoliazioni.

b) Sezione dell’area indagabile.

Fig. 26 – Templum/fanum Iovis Statoris con aedes, ara ed edificio per le aste, 294 a.C.

Fig. 27 – Templum/fanum Iovis Statoris con aedes, ara ed edificio per le aste, 294 a.C. Sezione.

Fig. 28 – Fanum Iovis Statoris con sacellum e ara. È incerto se fosse inaugurato soltanto il sacellum o il fanum intero. Tre periodi fra V secolo a.C. e 350 a.C. circa.

Fig. 29 – Fanum Iovis Statoris con sacellum e ara. È incerto se fosse inaugurato soltanto il sacellum o il fanum intero. Tre periodi nel corso del V secolo a.C.

Fig. 30 – Fanum Iovis Statoris con sacellum e ara. Per il periodo 550-530 a.C. circa, vedi la tavola precedente. Nel periodo 575-550 a.C. circa il templum era probabilmente limitato al sacellum.

Fig. 31 – Fanum Iovis Statoris con sacellum/templum e ara. Tre periodi tra 675-575 a.C. circa.

Fig. 32 – Fanum Iovis Statoris con sacellum/templum e ara. Tre periodi tra 725-675 a.C. circa.

Fig. 33 – Fanum Iovis Statoris Statoris con sacellum/templum e ara. Secondo periodo tra 750-725 a.C. circa.

Fig. 34 – Fanum Iovis Statoris con sacellum/templum e ara. Primo periodo tra 750-725 a.C. circa. Al centro i lapides attribuibili al promoerium, 775-750 a.C. circa. In basso sepolture di infanti (925-825 a.C. circa) dell’abitato proto urbano (Septimontium).