PRIMA PARTE

IL CUORE DI ROMA, I MONUMENTI

di Andrea Carandini

Premessa

Questo libro è stato scritto con un giovane allievo – Mattia Ippoliti –, come ormai è mia abitudine.1 Mai come preparando un libro s’insegna bene il mestiere e al tempo stesso ci si perfeziona dialogando con chi è nato molto dopo di noi. La sfida ha dell’impossibile, perché il cuore di Roma è molto più labirintico delle rovine e delle fogne di Vienna nel film Il terzo uomo (fig. 1). Infatti è composto da una infinità di dettagli tra loro intricati, che devono poi risolversi in stati di cose sensati e successivi nel tempo. Ciò è particolarmente arduo in una città che vive da oltre 2770 anni, la cui documentazione antica, seppure numerosa, è frammentaria e quindi interpretabile in vario modo. A volte ci si perde in contrastanti soluzioni, per cui la testa dell’indagatore si mette a girare, come quando ci si alza troppo in fretta.

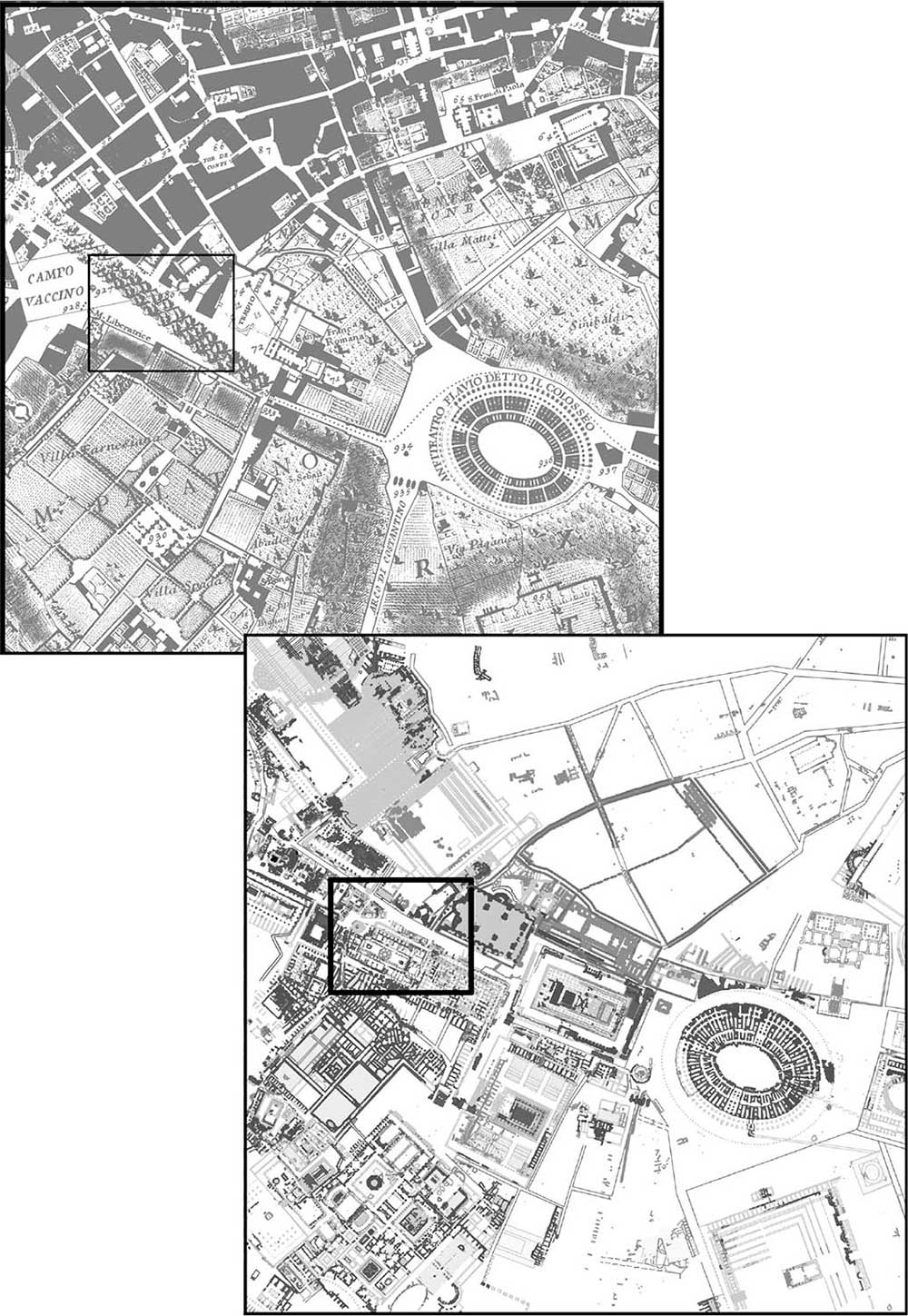

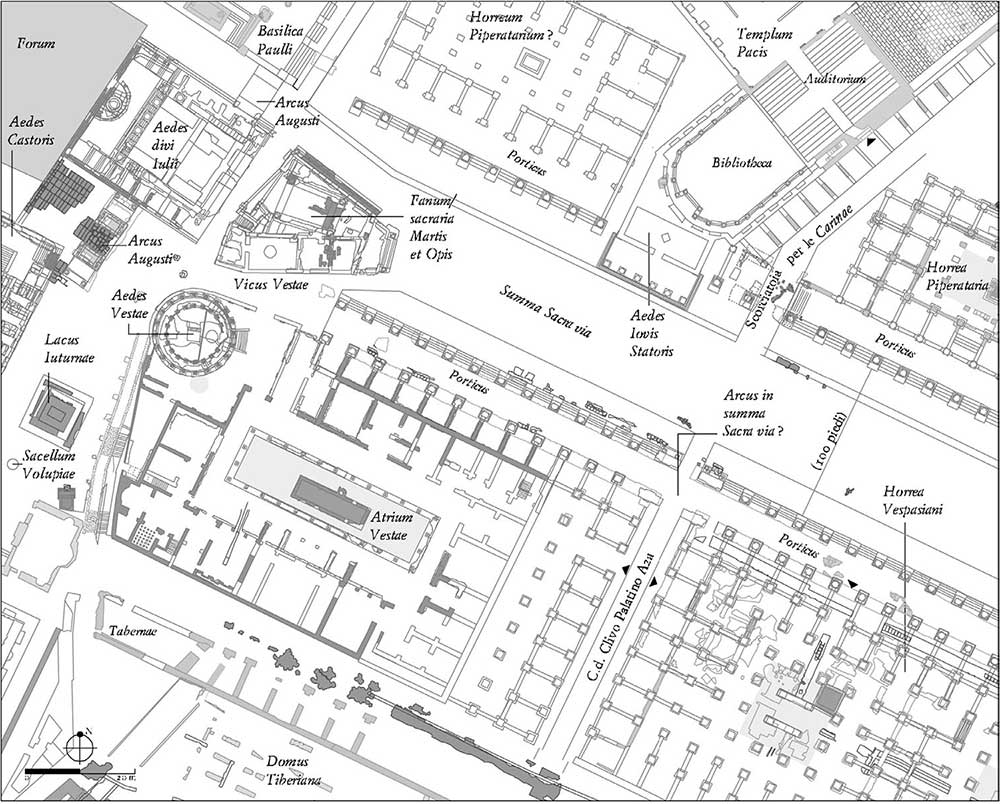

Eppure nella stratigrafia e nella topografia di un centro urbano una stessa cosa non può stare ad un tempo qui e lì, anche se percorsi e funzioni possono variare attraverso i secoli, come accade con le varianti di una leggenda, che vanno fuori strada ma non troppo. Il problema per gli archeologi è anche quello di non dare tutto per scontato, perché quello di cui trattano è fuori epoca e quindi da spiegare, ma se poi tutto volessero motivare, si dovrebbero prevedere diversi volumi. Per semplificare un percorso, che altrimenti si rivelerebbe troppo impervio, è opportuno seguire le informazioni e le interpretazioni che sembrano più verosimili, accennando solo dove è proprio indispensabile alle opinioni contrarie, che nel nostro caso sono quelle tradizionali, appartenenti cioè alla “vulgata topografica”. La nostra visione, al contrario, riguarda un insieme di contesti ricostruiti minutamente tramite dati e argomenti che seguono una via originale. Pur avendo tratto all’inizio ispirazione da una ricerca assai poco convenzionale degli inizi degli anni ottanta,2 ci siamo mossi poi in modo sempre più autonomo, sia per quanto riguarda i testi che per quanto attiene ai monumenti, puntando molto sulla conoscenza concreta della città antica, dovuta all’esperienza fatta scavando, pubblicando gli scavi3 e producendo l’Atlante di Roma antica.4 I grafici elaborati da Mattia Ippoliti aiuteranno molto i lettori a districarsi tra strade ed edifici riportati alla luce, assiepati come non sorprende in questo crogiolo massimo di vita urbana, eppure non basta. Serve anche un grande sforzo di chiarezza nel raccontare, che presuppone un amore per i dettagli, oggi poco comune, prevalendo ampiamente ormai il gusto per l’approssimativo. I dettagli sono il sale della storia, ché il generico è sciapo.

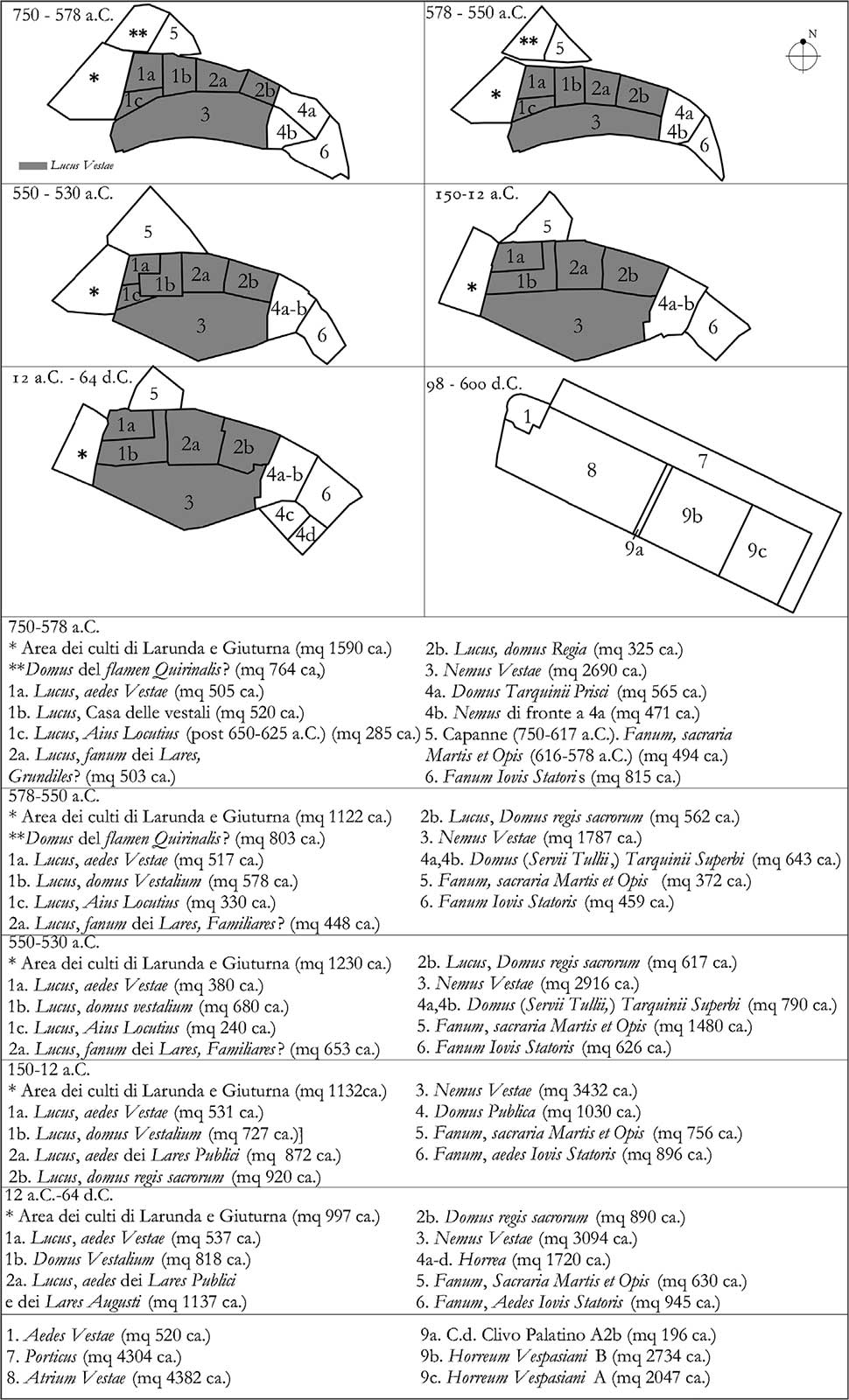

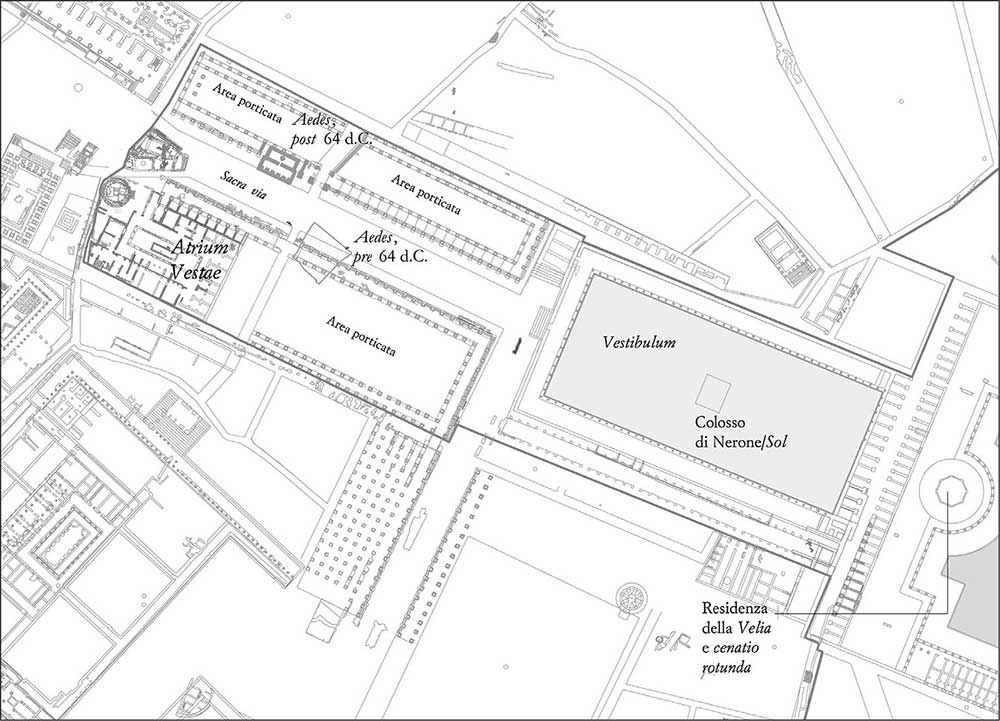

Il compenso alla fatica sta nella ricostruzione trasparente degli stati di cose dell’epicentro di Roma antica, che esprimono, come in ritratti di età diverse, le vicende strutturali della città in continuo movimento. Si parte dagli aggregati di rioni precedenti Roma, che al loro culmine hanno quasi raggiunto la dimensione vasta e unitaria della prima città (circa 210 ettari). Si passa poi, con un salto, alle trasformazioni dovute alla fondazione romulea della città-stato, cioè a un insieme di atti sacrali, auspicali (cioè riguardanti segni dal cielo rivelatori della volontà di Giove), rituali e politico-istituzionali che hanno configurato Roma prima d’un tratto – senza una lunga formazione – e poi con perfezionamenti che hanno occupato soprattutto la seconda metà dell’VIII secolo a.C.: i decenni della svolta urbana. Seguono la rifondazione a opera di Servio Tullio, dalle durevoli conseguenze, l’abolizione della monarchia e la transizione alla libera res Publica. E poi, risalendo nel tempo, si giunge ai rifacimenti degli edifici nella più duttile e consistente tecnica edilizia dei caementa, i cui effetti si vedranno dopo l’incendio del 210 a.C. Un altro salto si ha poi con Augusto, che implicherà un sovvertimento funzionale dei luoghi, fino all’azione distruttiva del grande incendio del 64 d.C., che ha comportato il seppellimento del cuore cittadino più antico, durato ottocentoventicinque anni. A un centro irregolare, dovuto specialmente alle istanze religiose delle origini, è succeduta una scena regolare e magniloquente da capitale ellenistica, sul genere di Alessandria, con il lungo, retto e ampio viale porticato del clivo Sacro e con l’immane reggia di quell’anti-Cristo sotto il quale sono stati martirizzati Pietro e Paolo, Nerone. Per intendere questo megalomane, che si è tentato invano di riabilitare, servono sia Tacito sia Cannadine (Decline and fall of the British Aristocracy). Entrambi illustrano al meglio fino a quali innocenti stramberie e orripilanti perversioni giunge l’uomo quando tutto può, al vertice di un’alta nobiltà che muove un mondo.

Tutte queste trasformazioni maggiori di Roma si leggono nelle diverse espressioni del suo volto urbano attraverso i diversi stati di cose delle diverse epoche, perché la città non è immota ma scorre, come il Tevere che l’attraversa, ed è in questo mutare che rivela il suo essere. Per leggere gli stati di cose serve saper analizzare e saper vedere. Da questo punto di vista questo libro è un piccolo manuale, un mezzo d’iniziazione. Ma è venuto il momento di abbandonarci alle profondità del tempo.

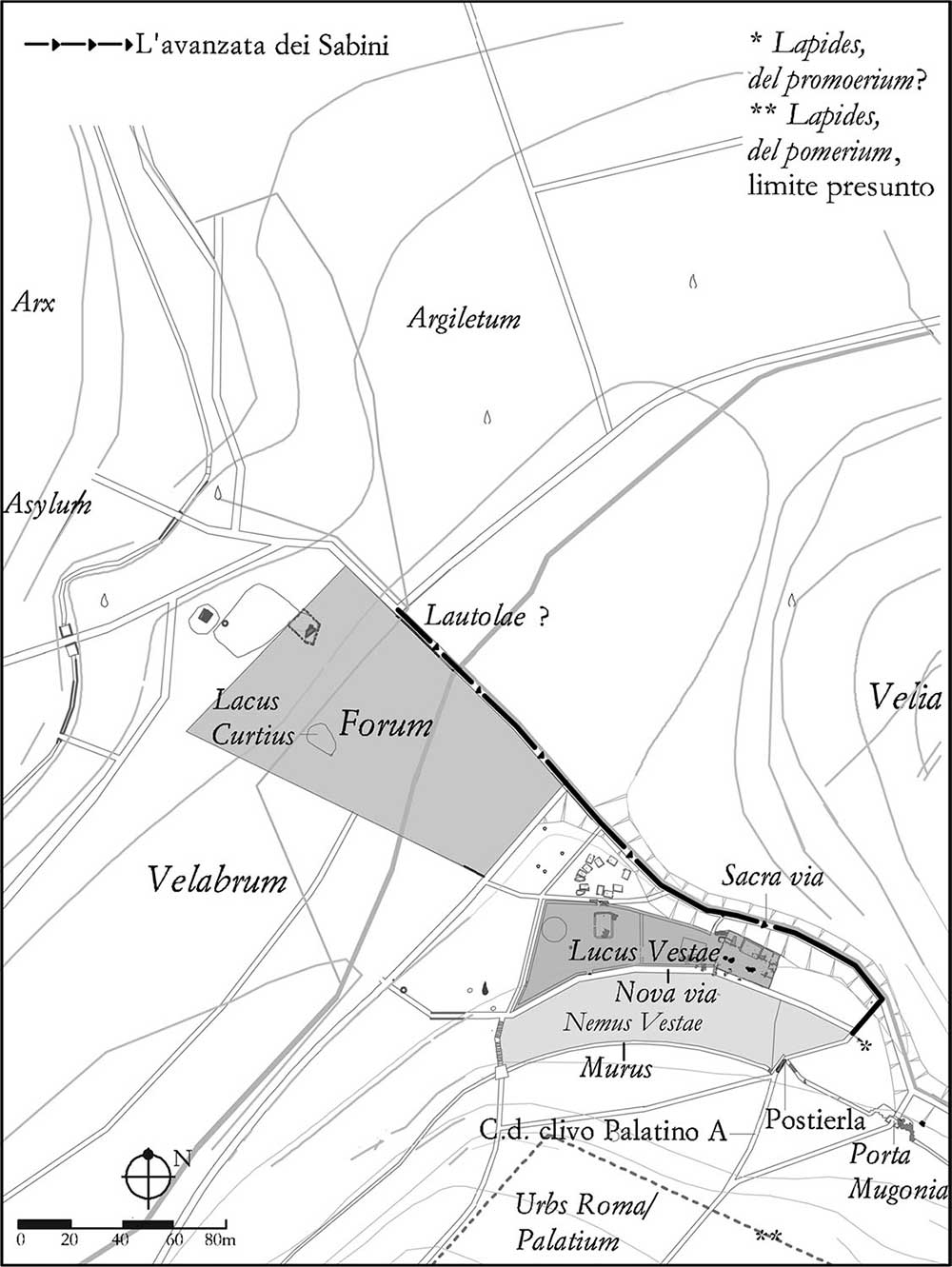

ESORDIO MITISTORICO. Fondata Roma sul monte Palatino, Romolo e i Romani devono fronteggiare Tito Tazio e i Sabini che hanno occupato i colli aggiogati dell’Arce e del Campidoglio. Gli scontri fra i due re e i loro popoli si svolgono nella bassura che tra quei rilievi si interponeva, dove poi sorgerà la piazza pubblica del Foro. Nell’ultimo scontro, Romolo viene ferito e i Sabini inseguono ormai i Romani, che fuggono attraverso la bassura, arretrando fino alla loro città sul Palatino. Giunti alla prima porta che immetteva nel monte, i Sabini vengono affrontati dai Romani che custodivano le mura. Nel frattempo Romolo si è ripreso, anima la truppa e i Sabini vengono respinti lungo una strada infossata fino al limite della bassura (fig. 2).

Romolo era riuscito a salvare Roma perché davanti alla porta della città aveva invocato Giove: «Padre degli dèi e degli uomini, tieni lontani i nemici da questa porta. Qui a te Statore dedico un templum per ricordare ai posteri che la città è stata salvata dal tuo aiuto» (Livio, fonte 8.1; Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.2; Plutarco, fonte 17.1).

Templum significava un’area sacra (corrispondente in questa fase a un sacellum) includente un focolare o un’ara su cui sacrificare, il cui suolo era stato inaugurato e cioè benedetto da Giove e anche consacrato a quel dio. Stator indica il Giove che ha fermato la fuga dei Romani e ha impedito loro di penetrare nell’urbs. Giove Statore è pertanto il primo custode di Roma. La strada infossata lungo la quale i Romani hanno respinto i Sabini era la Sacra via, allora accolta nel fossato del fondovalle tra Velia e Palatino. Il limite della bassura al quale i Sabini sono stati respinti corrisponderà alle future Regia e aedes (dimora) di Vesta, quindi al bordo orientale del Foro (figg. 2, 13).

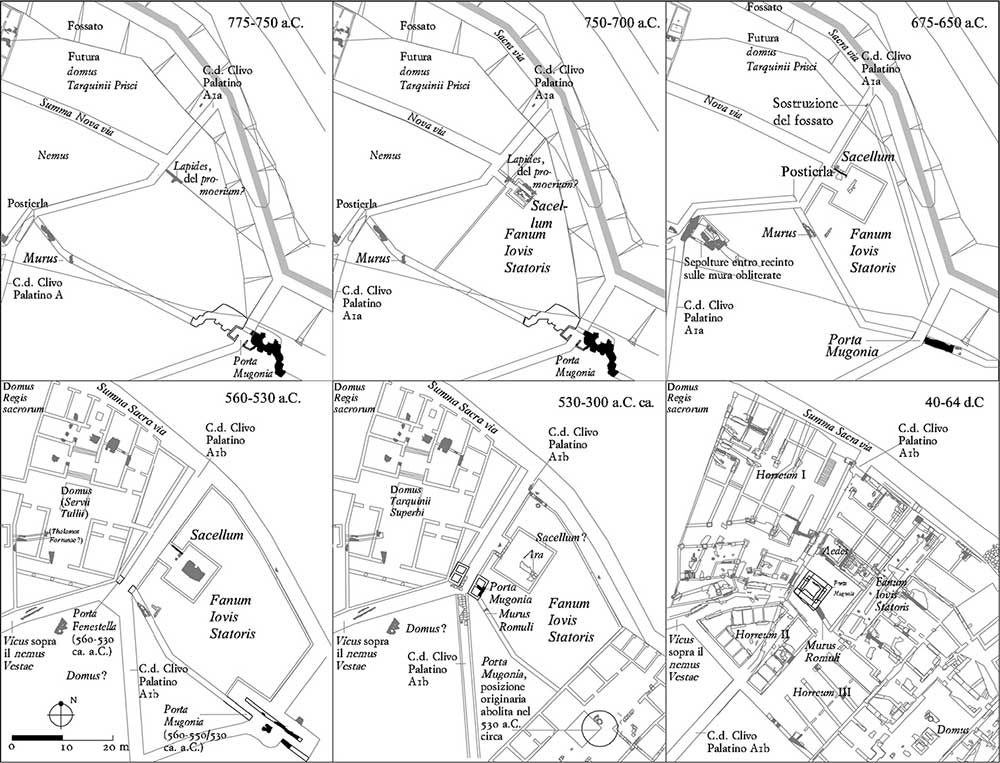

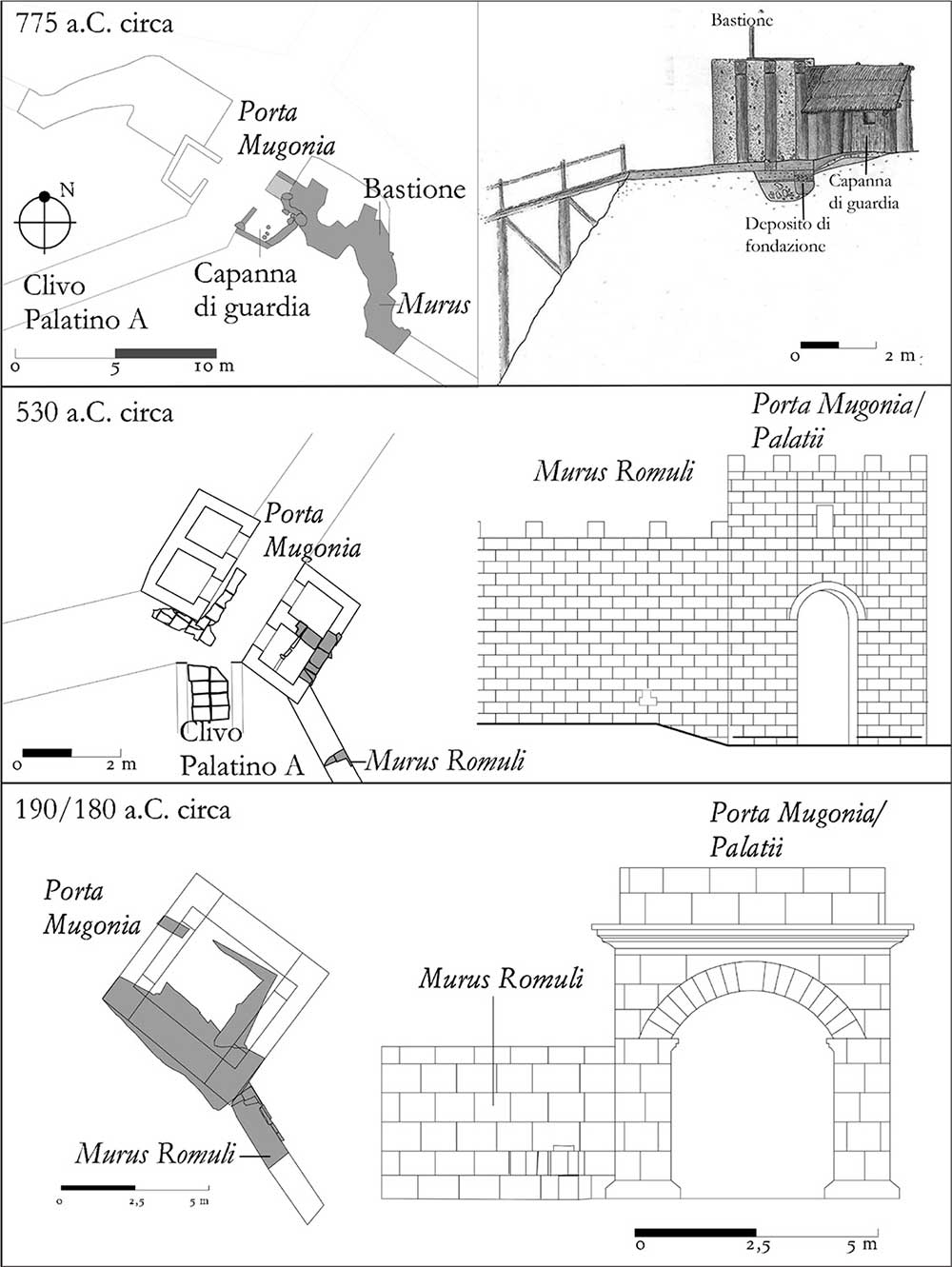

Più difficile sarebbe ricostruire il luogo della vetus porta Palatii (o Mugonia), dove la riscossa dei Romani era cominciata, se la porta stessa non fosse stata scoperta dai nostri scavi nelle sue diverse versioni attraverso ottocentoventicinque anni. Se si riconosce questo luogo, si individua anche quello del templum con fanum di Giove Statore, creato da Romolo davanti a quella porta del Palatino (Palatium era allora il nome di un monte e non significava ancora “palazzo”) (fig. 10). Una aedes del dio verrà votata in quel templum/fanum solamente nel 294 a.C. da Attilio Regolo: nella battaglia di Luceria i Romani erano stati messi in fuga dai Sanniti, ma poi avevano ripreso a combattere, ancora una volta grazie a Giove Statore. Se nel segmento della Sacra via posto tra il limite est della bassura che diventerà Foro e la vecchia porta del Palatino Romolo non avesse prevalso sui Sabini, sostenuto da Giove Statore, Roma sarebbe morta in fasce.

Per una serie di connessioni di questa porta Palatina e di questo culto di Giove con altri monumenti importantissimi del cuore di Roma, scoprire il loro luogo significa trovare anche quello degli altri, consentendoci di ricostruire il paesaggio di questo luogo cruciale di Roma.

DOVE PASSAVANO LE MURA PALATINE? Romolo aveva inaugurato l’intero Palatino, monte principale del sito sul quale aveva fondato l’urbs, ottenendo da parte di Giove una benedizione del suolo entro il limite continuo segnato dal pomerium, all’esterno del quale verrà arato il sulcus primigenius, trasformato poi in un murus. Pomerium e murus avevano la forma di un quadrilatero posto alle radici del Palatino (Gellio, fonte 9.1). I quattro angoli del quadrilatero venivano identificati da quattro culti: 1) l’ara di Ercole (un poco eccentrica, sull’Aventino), 2) l’ara di Conso, 3) la sede delle Curie (Vecchie) sacra a Iuno Curitis, 4) il sacellum (recinto per ara) di Larunda, la Madre dei Lari. Foro e Campidoglio (con Arce) sono stati aggiunti al Palatino e al sistema dei rioni o curiae da Tito Tazio che li aveva conquistati (Tacito, fonte 19.1), trasformati – per accordo con Romolo – nel centro sacrale e politico della città-stato.

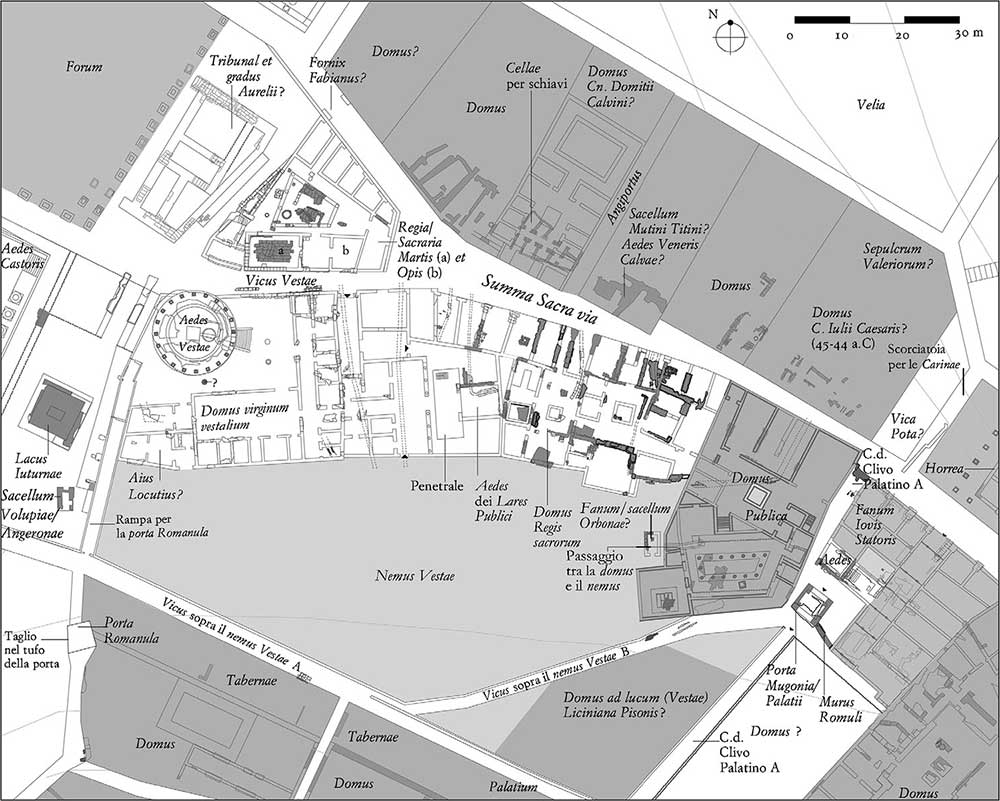

Per quanto riguarda la pendice settentrionale del Palatino, la linea delle mura è segnata dai tratti rinvenuti nei pressi della porta Mugonia, dalla porta stessa. Si trovano pertanto alla radice del monte ed erano grosso modo parallele all’asse della spectio auspicale che dall’auguraculum dell’Arce passava per la meta Sudans augustea fino a raggiungere il monte Albano che si ergeva nel cuore del Lazio antico. Tra la porta Mugonia e la Romanula il murus fletteva rispetto al suo normale andamento, per la posizione abnorme di quest’ultima porta dovuta sia alla conformazione del monte che in questo punto girava sia alla necessità di escludere il santuario di Vesta dall’urbs e di includerlo nel Foro. Di qui la ragione della posizione “fuori porta” del santuario (fig. 3).

DOVE ERA IL CENTRO DI GRAVITÀ DEL PALATINO? Eppure fermarsi a descrivere solo pomerium e murus è fuorviante, perché l’insediamento di Romolo non si trovava al centro del Palatino e neppure era diffuso ugualmente nel monte. Infatti il suo epicentro gravitava verso il limite occidentale del monte rivolto al Velabrum, ancora oggi chiamato Velabro. Gravitazioni analoghe si conoscono, per esempio, sia sull’Aventino, il cui settore più rilevante e ricco di templi era quello posto lungo il Tevere, sia sulla Velia, i cui culti e sedi regie – Penates, Vica Pota, Mutinus Titinus, Venus Calva, casa di Tullo Ostilio, prima casa di Valerio Publicola e seconda casa di Valerio Poplicola – si trovavano sub Veliis, presso il Foro e i Corneta.

IL PRIMO QUARTO DEL PALATINO. Il Palatino è divisibile in quattro quarti (fig. 4). La parte più rilevante del Palatino era racchiusa nel primo quarto (I), rivolto al Velabro e alle cui estremità erano due santuari connessi alla regalità: quello a una divinità femminile – una Iuno Sospita? – con vicino la casa (capanna) Romuli e la fossa/ara della fondazione e del primo fuoco regio e quello del fuoco indipendente e comune di Vesta, con vicino la domus delle Vestali, le domus regiae con i culti di Mars (Marte) e Ops, dei Lares e di Iuppiter Stator. In particolare quest’ultimo aveva connessioni sia con i culti del Velabro, dove era il culto di Larunda, la Madre dei Lari, sia con quelli della Velia: il Fascinus dell’aedes Vestae richiamava Mutinus Titinus, i Lari connessi alla domus Regia erano in rapporto con Vica Pota e con i Penates, e poi era stato Anco Marcio a istituire il culto alla Fortuna Barbata/Venus Calva, legato alla regina sua moglie (fig. 13).

In questo primo quarto del monte avevano abitato i mitici capi di questo luogo prima della città: Caco e Faustolo, a cui Romolo aveva tolto il Palatino. Qui si trovava anche la capanna del fondatore e la fossa con altare dove la città era stata fondata, unendo e celando terre e primizie di diverse provenienze, e dove era stato acceso il primo fuoco regio: tratto dal fuoco regio di Alba (Atlante, tav. 61)?

Le mura del Palatino erano dotate di tre porte rituali (figg. 3-4). Varrone (fonte 1.3) pone come terza quella di Giano, che però sta nel Foro; e Plinio prevede tre porte (fonte 16.2), come quelle di Gubbio. La prima, di cui ignoriamo il nome, è immaginabile vicino al santuario di Fauno Luperco o Lupercal, lungo le scale di Caco, che dalla valle Murcia portavano alla capanna di Romolo, al luogo dove Roma era stata fondata e al vicino santuario della divinità femminile. La seconda porta, chiamata Romanula, si trovava lungo una rampa all’angolo settentrionale del monte, in una posizione dovuta al monte che girava. Entrambe queste porte erano collocate nel primo e più rilevante quarto del Palatino. La terza porta, chiamata Mugonia o Palatii – quindi considerata principale – era collocata, secondo noi, sulla pendice settentrionale del monte, in posizione simmetrica rispetto a quella delle scale di Caco, al limite fra il primo e il secondo quarto del Palatino, lungo la strada principale che collegava le due suddette porte: il clivo Palatino A (figg. 9-10).

L’asse di questa strada coincideva con quello sud-nord della presa di possesso del Palatino da parte di Romolo, che in quella direzione aveva scagliato dall’Aventino la sua hasta o lancia – come un pater patratus che dichiara guerra –, hasta conficcatasi davanti alla capanna di Faustolo e presto trasformatasi in vivente corniolo. L’hasta aveva messo radici lì in segno di dominium. Il re fondatore aveva preso possesso del Palatino penetrandovi tramite le scale di Caco e avanzando per il clivo Palatino A, che portava al lato opposto del monte, verso la Velia, dove secondo noi era la porta Mugonia. La tesi della vulgata topografica è molto diversa, poiché ritiene che questa porta si trovasse tra il secondo e il terzo quarto del monte (tra II e III), quindi al centro del Palatino, lungo il clivo Palatino B, ma questo luogo era allora del tutto out-of-the-way, anche se compreso nel pomerium (figg. 4, 9).

Il primo quarto del Palatino, che si trovava tra il Velabro e il clivo Palatino A, era il più rilevante anche perché si rivolgeva a sud verso la parte più importante dell’Aventino, a ovest verso il Velabro e al Campidoglio dove era il culto civico di Giove Feretrio e a nord verso la parte della Velia più vicina al Foro dove si addensavano i culti principali e case di rango regio.

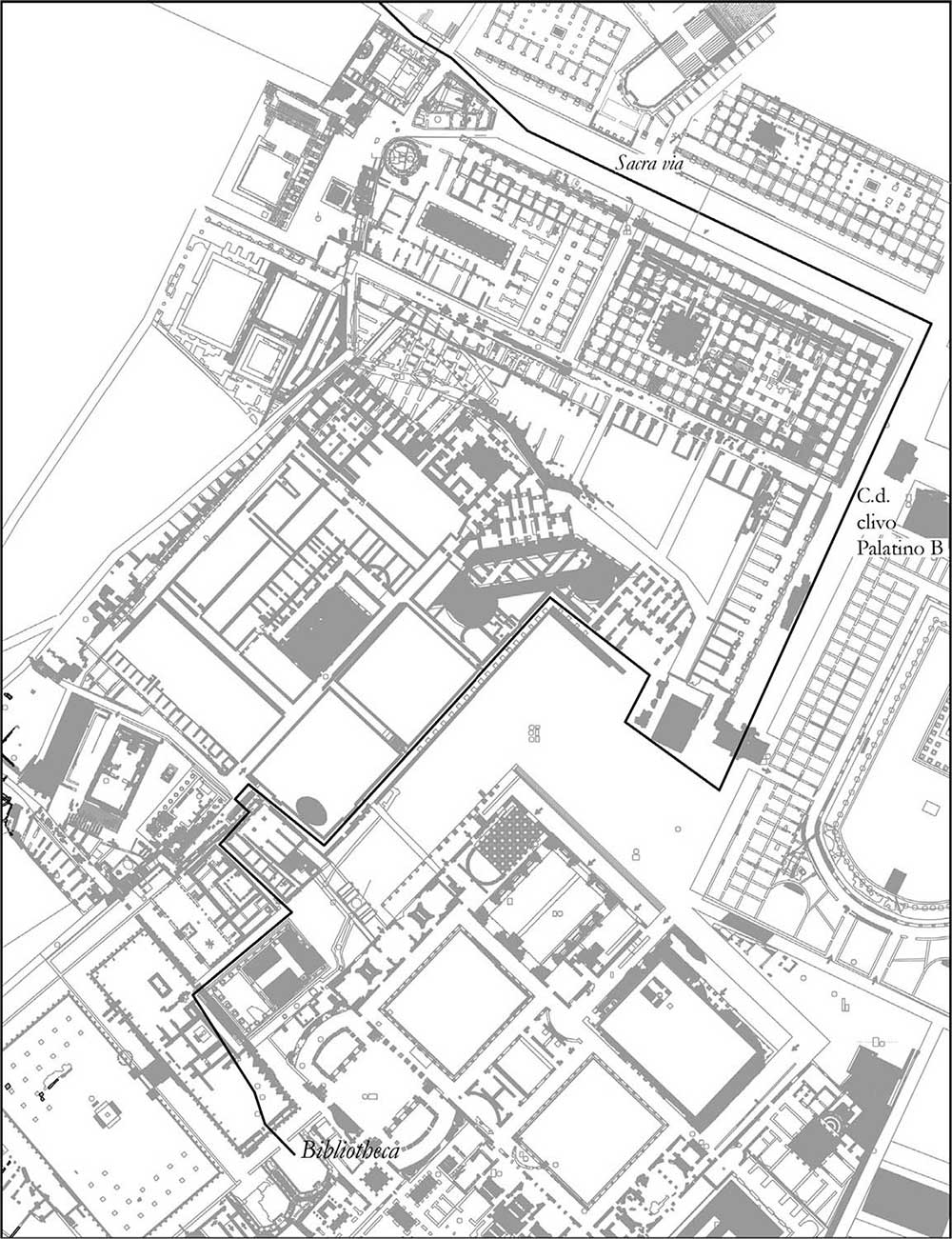

GLI ALTRI TRE QUARTI DEL PALATINO. Il secondo quarto del Palatino (II) si trovava tra il clivo Palatino A e il clivo Palatino B. All’estremità sud di questo quarto sorgeranno, di rimpetto alla casa Romuli, la casa di Ottaviano e la sovrastante casa di Augusto. Il clivo Palatino B, pur nella sua posizione centrale, si è trovato, fino alla seconda metà del I secolo d.C., in una periferia e infatti oltre il suo percorso erano gli ultimi due quarti del Palatino, i più marginali. Nel terzo quarto del Palatino (III) sorgerà la reggia di Nerone, quella dei Flavi e la aedes Iovis Victoris, cioè il complesso della domus Augustiana, enorme escrescenza, che si era radicata in quella che era stata la domus Publica di Augusto (come la domus Tiberiana nella domus di Tiberio). L’ultimo quarto (IV) rappresentava la periferia estrema del monte rivolta al Celio, che si troverà al di fuori della domus Augustiana.

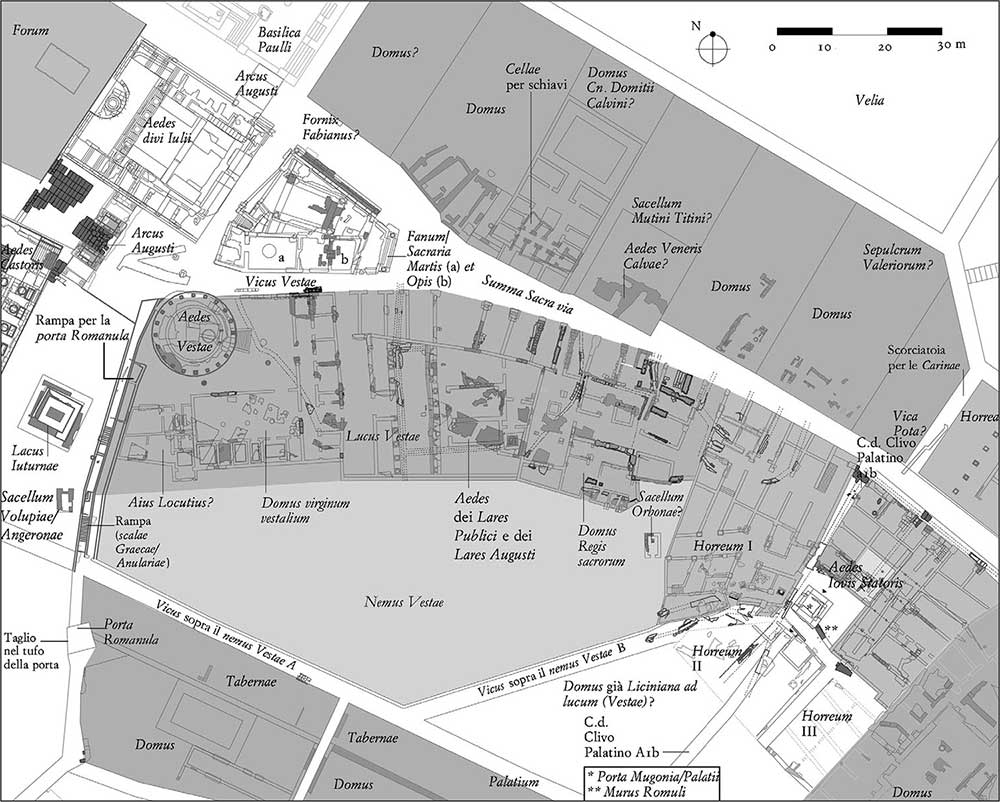

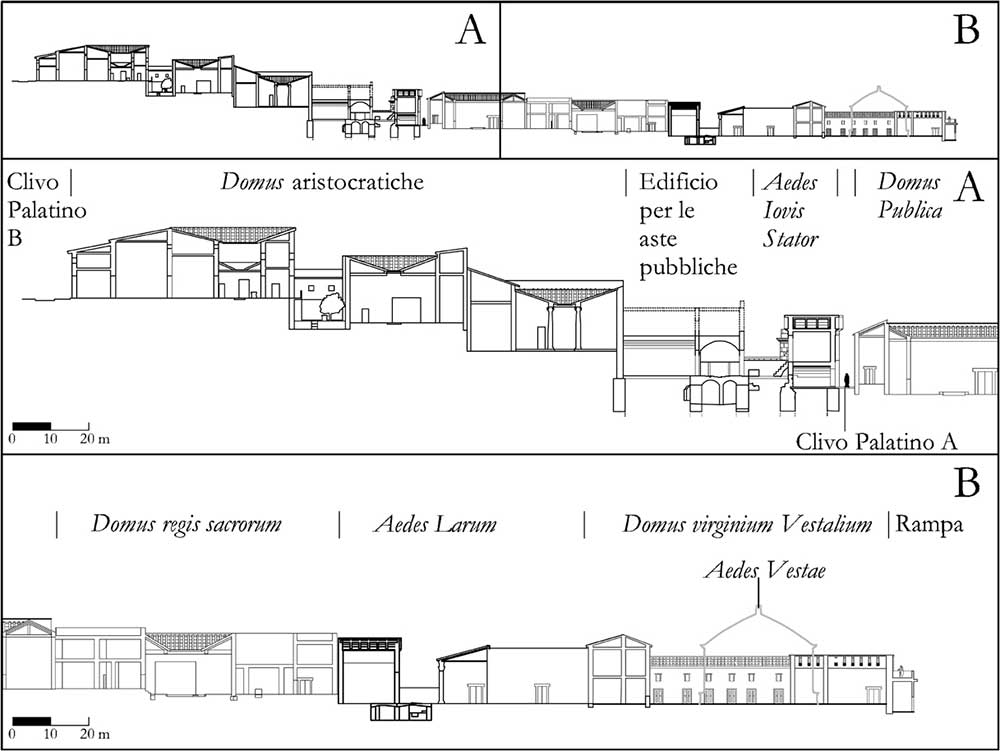

QUANDO MUTA IL CENTRO DI GRAVITÀ SUL PALATINO? Il centro di gravità della Roma sul Palatino perdurerà per oltre ottocento anni. Cambierà solamente quando Nerone, fra il 54 e il 64 d.C., edificherà una propria casa proprio al culmine del clivo Palatino B, orientando su di esso l’intero edificio (Atlante, tav. 110). Il centro di gravità cambierà in modo più definitivo quando, dopo il 64 d.C., la domus Tiberiana verrà estesa da Nerone nei suoi giardini in modo da bloccare al pubblico l’uso del clivo Palatino A (Atlante, tav. 67). Contemporaneamente il clivo Palatino B, rettificato, porterà alla seconda reggia palatina di Nerone, anch’essa ugualmente riorientata, che è poi l’anteprima della domus Augustiana dei Flavi. Le due aule regie di Nerone e anche quella del palazzo flavio si troveranno tutte al culmine del clivo Palatino B, unico ormai a portare sul lato meridionale del monte. Ciò avveniva grazie al sussidio di un vicus tectus, che fasciava la domus Tiberiana e che aveva lo scopo di tenere sgombra di gente l’area Capitolina, diventata oramai la piazza delle cerimonie in cui l’imperatore entrava in rapporto con il popolo di Roma rivolgendogli un discorso; il vicus portava all’estremità sud del clivo Palatino A, reso inutilizzabile se non all’interno della domus Tiberiana. I palazzi imperiali stavano divorando la città.

SEGRETI DEL PALATINO: MITICITÀ, SACRALITÀ, SANTITÀ, RITUALITÀ E SOVRANITÀ. Per capire la struttura che può parere illogica del cuore dell’antica Roma bisogna risalire alle origini, cioè ai piccoli luoghi resi speciali dai loro culti, dalle case regie e sacerdotali, dai luoghi e dai percorsi connessi alle mitistorie e ai rituali della fondazione e del consolidamento della città e dai luoghi santi, cioè inviolabili, posti a protezione delle mura cittadine. Al contrario, se si parte da considerazioni di topografia astratta dai vincoli posti delle realtà religiose e istituzionali sopra ricordate, se cioè ci si fonda, semplicemente e ingenuamente, su un astorico e terra a terra buon senso ambientale – da colonizzatori moderni che creano dal nulla un insediamento regolare su mere ragioni di pratica utilità –, allora si finisce per annientare il percorso storico della città, proiettando ad esempio lo stato attuale delle rovine, cioè l’assetto voluto da Nerone e dai Flavi, su quello di Romolo e successivo, come ha fatto e continua tranquillamente a fare la vulgata topografica.

Il re fondatore non è penetrato nel Palatino insinuandosi tra il suo secondo e terzo quarto, dove facilmente si poteva accedere e trovarsi al centro di quel monte, là dove sarà il clivo Palatino B, che uno studioso ha definito come «the easiest access, a magnificent natural highway».5 Ha scelto invece l’“unsuitable place” rappresentato dalle ripidissime scale di Caco, che avevano sull’altro versante la ripidissima rampa della porta Romanula e quella meno ripida ma pur sempre poco agevole connessa alla porta Mugonia, simmetrica a quella legata alle scale di Caco; e quante altre rampe, anche più scomode, vi erano a Roma ed esistono ancora oggi (come la scalinata delle Tre Cannelle per salire sul Quirinale). Chi conosce le cittadelle e i paesini arroccati del nostro Paese certo non si spaventa per queste impervietà, clivi e rampe percorsi a piedi o su asini e muli… Ma lo studioso di biblioteca, avvezzo a trattar parole più che cose, costruzioni e strade, proietta sé stesso nel passato più lontano, cercando un ideale di comodità confacente a epoche progredite e attuali, al quale egli stesso è abituato. Ma sono le origini che hanno condizionato la topografia degli abitati non pianificati come il cuore di Roma prima di Nerone e il passato remoto è lontano dalle nostre abitudini legate al confort.

In conclusione, il centro di gravità di una città alle sue origini è legato non a ragioni secolari di pratica utilità, di semplice facilità insediativa, ma a ragioni che al non esperto di miti e di riti paiono irrazionali, da respingere, perché estranee al senso comune prevalente nei nostri comodi giorni. Invece il centro di gravità sacrale, rituale, istituzionale e politico dalla prima Roma fino a Claudio ha privilegiato luoghi per noi impervi, a scapito di altri molto più facilmente accessibili, ed è lì che tutto si è addensato – come in età cristiana le tombe comuni affollate intorno alla memoria del martire –, lasciando alle periferie funzioni meno importanti, come quella del semplice abitare nei diversi rioni.

ASSALITORI DELLE MURA, REMO E TITO TAZIO. Il cuore di Roma, gravitando tutto sul Palatino occidentale, ha condizionato la posizione delle porte delle mura – là dove Romolo ha sollevato l’aratro – e quindi anche dei loro assi stradali. Il primo asse est-ovest è rappresentato dalla Sacra via, che andava dall’Arce al sacellum di Strenia nel quartiere Carinae, o viceversa: una strada più antica della città. Il secondo asse sud-nord è rappresentato forse già dalla strada più importante dell’Aventino (vicus Armilustri), dal clivo Palatino A che andava dal ciglio delle scale di Caco alla porta Mugonia e infine alla “scorciatoia” per le Carinae (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.1). Come Romolo, che veniva dall’Aventino, era entrato dalle scale di Caco, così Tito Tazio, che veniva dall’Arce/Campidoglio aveva attaccato il Palatino dalla parte opposta, dalla porta settentrionale o Mugonia del clivo Palatino A. Probabilmente a lato del medesimo asse viario si era poi immaginato che Remo avesse violato il murus Romuli (vedi Note a margine, Le mura e una porta aggrediti da Remo e Tito Tazio).

I CIPPI DI REMO. I quattro cippi in forma di colonnine alte meno di un metro, di età giulio-claudia, con iscrizioni connesse a Remo sono stati rinvenuti: due sul Palatino in generale (MARSPITER cioè Mars pater, REMUREINE, che allude ai remores aves, ai Remoria e quindi a Remo) e due (FERTER RESIUS, re degli Aequiculi fondatore del diritto feziale o di guerra, ANABESTAS, personificazione dell’atto di anabainein, dello scavalcare le mura) in un punto più preciso: nello scavo di «una grande parte delle volte che sorreggono il piano più alto degli Orti Farnesiani soprastanti la via Sacra, a destra del clivo (Palatino B) e al di fuori (quindi a valle) della porta (cioè dell’arco di Domiziano) del palazzo (della domus Augustiana)».6 Pertanto i cippi non sono stati rinvenuti, seppure in posizione secondaria, lungo il clivo Palatino B, come sempre si è creduto, ma notevolmente più a ovest. P. Rosa precisa meglio il luogo di rinvenimento del cippo di Ferter Resius in una lettera a L. Renier del 20 agosto 1862:7 «Ho rinvenuto (il cippo) negli edifici sottoposti alla mia abitazione (nelle Uccelliere Farnesiane), al lato del clivo (Palatino B)». Sembra riferirsi a due corpi, il primo più a est sotto il pavimento del giardino delle Uccelliere e il secondo più a ovest, proprio sotto l’Uccelliera orientale, entrambi accessibili da sotto tramite tre aperture; il primo è piuttosto al lato che sottoposto all’Uccelliera e il secondo invece è letteralmente sottoposto a essa, per cui è il luogo più probabile del rinvenimento dei cippi (fig. 35). Lo scarico secondario in cui sono stati trovati due dei cippi, forse anche gli altri due provenienti latamente dal Palatino, si trova a m 106 circa del murus Romuli individuato al lato della porta Mugonia, di cui è stata individuata la fossa di spoliazione; davanti al murus, riproposti come memoria e quasi museificati, possiamo immaginare i due cippi della violazione (Remureine, Anabestas) e dietro le mura i due cippi della difesa (Marspiter, Ferter Resius) (fig. 36). Prolungando l’andamento delle mura verso il clivo Palatino B, nella sua versione anteriore al grande incendio, è possibile individuare un piccolo luogo, accanto all’ipotetico compitum, l’unico dove un tratto di muro avrebbe potuto essere riproposto, a m 118 circa dal luogo di rinvenimento. Ma in tutto il clivo Palatino né un murus Romuli né una porta Mugonia sono mai stati individuati (vedi Note a margine, Le mura e una porta aggrediti da Remo e Tito Tazio).

Remo ucciso vicino alla porta Mugonia e Tito Tazio respinto alla medesima porta rappresentano la memoria della salvezza di Roma dovuta a Romolo aiutato da Giove sia negli auspici che nella battaglia in cui ha votato il templum al sommo dio. Solo a un figlio di Marte e al parallelo a Roma di Ferter Resius, iniziatore del diritto di guerra, poteva riuscire una così fondamentale impresa. Una ripresa del diritto feziale ben si colloca nell’età tra Augusto e Claudio (Svetonio, Claudio, 25,5). In questa prospettiva, dal sapore fortemente antiquario, non sarebbe stato Numa o Anco Marcio a ereditare il sapere di questo re dell’Appennino centrale, ma lo stesso re fondatore di Roma. Era uso che il feziale portasse al confine (nemico) un’asta con puntale di ferro di corniola rossa resa aguzza dal fuoco. Orbene, non era stato Romolo a lanciare l’asta di corniolo dall’Aventino sul Palatino per prendere possesso di quel monte, quasi un primo re-augure che svolgeva anche la funzione di pater patratus, il feziale a cui spettava di dichiarare la guerra?

MUSEI DELLE ORIGINI SUL PALATINO. Non è un caso che i musei che a Roma commemoravano Romolo e le sue gesta fossero due: il primo si trovava sul Palatino rivolto all’Aventino, presso la porta alle scale di Caco, dove erano la capanna del re e la fossa con ara della fondazione; davanti a questo museo andrà ad abitare Ottaviano Augusto (Atlante, tav. 61); il secondo museo si trovava sul Palatino rivolto alla Velia, dove erano le riproposizioni arcaiche e tardo-repubblicane del murus Romuli e della porta Mugonia e il templum con fanum (in seguito dotato di aedes) di Giove Statore, davanti ai quali erano andati ad abitare i re Tarquini, alcuni Valeri e i pontefici massimi. Tutti i monumenti dei due musei erano stati fondati da Romolo, secondo Cicerone, grazie a medesimi auspici (fonte 2.4). Nel primo museo si celebrava la fondazione, nel secondo la custodia della città e la sua stabilizzazione nel tempo, basata sull’uccisione di Remo e sul respingimento di Tito Tazio, premessa della futura alleanza tra Sabini e Romani; nessuno di questi popoli era riuscito a prevalere, avendo mantenuto ciascuno le proprie posizioni, per cui alla fine si sono federati tra loro per portare a termine un progetto urbano di Roma congiunto, creando il fuoco comune di Vesta e il Foro con l’Arce e il Campidoglio come centro sacrale e politico della città-stato.

È interessante il fatto che Ottaviano Augusto abbia tralasciato il secondo museo delle origini e abbia voluto valorizzare l’altro, andando ad abitare davanti al luogo della fondazione della città; infatti il principe aveva interesse non a custodire Roma, essendo egli il solo uomo in cui il potere era ormai concentrato, ma a rifondarla come un principato. Voleva ricollegarsi cioè, non a Servio Tullio, ma a Romolo, cui il nome di Augusto rimandava. Questo spostamento del cuore del potere dal lucus Vestae alla casa/aedes Romuli faciliterà a Nerone la cancellazione e il seppellimento di questo cuore di Roma dopo il “provvidenziale” grande incendio.

NON UNO MA DUE CLIVI PER IL PALATINO. Seguiremo più in là due libri di due poeti che si muovono per Roma, entrambi per raggiungere il bibliotecario e la biblioteca della casa di Augusto sul Palatino, svelando i segreti dei due clivi che portavano a quel luogo così speciale. Vedremo che l’itinerario del libro di Ovidio e quello del libro di Marziale indicano il primo la prevalenza persistente del clivo Palatino A1b, anteriore a Nerone, e il secondo il nuovo prevalere del clivo Palatino B, posteriore all’avvento di Nerone (figg. 5, 6).

La sorte ha voluto che il clivo Palatino B sia stato scoperto già da molto tempo da P. Rosa, negli anni sessanta dell’Ottocento, rimasto l’unico clivo a condurre dalla Sacra via sul Palatino dal 64 d.C. fino alla fine dell’Impero. Al contrario il clivo Palatino A è stato scoperto da noi tardi, nel 2004, per cui per oltre centoquarant’anni la topografia romana è stata condizionata da questa insufficiente conoscenza delle rovine di questa zona di Roma, influenzata anche dal fatto che ancora oggi se dalla Sacra via si vuol raggiungere il Palatino si deve percorrere il clivo Palatino B. I vecchi stati di cose funzionano come i preconcetti: sono durissimi da superare, perché ciò che tradizionalmente si sa e si vede conta molto di più di quanto si conosce invece da poco, anche se di maggiore importanza per la maggior parte della storia di Roma antica.

Eppure già dagli inizi degli anni ottanta del Novecento, pur ignorando l’esistenza del clivo Palatino A, si è aperta una rivoluzione topografica che ha messo finalmente in lizza due teorie principali concorrenti, quella tradizionale e quella innovativa,8 rinnegata in seguito dal suo stesso autore,9 per cui essa viene oggi perfezionata e sviluppata soltanto dalla nostra scuola. D’altra parte, se scendendo per la Sacra via dalle Carinae la casa di Scauro, che sappiamo stare sul Palatino, si raggiungeva prendendo la prima (proxima) strada a sinistra (Asconio, fonte 14.2) – cioè il clivo Palatino B – significa che doveva esistere almeno un’altra strada a sinistra e più a valle – il clivo Palatino A –, la quale andava ricostruita dagli archeologi anche prima di essere stata materialmente scoperta, altresì per la scoperta della porta Mugonia arcaica e tardo-repubblicana, da intendersi come la memoria più volte riproposta della porta Mugonia alto-arcaica, originaria, anch’essa fortunatamente individuata (fig. 9).

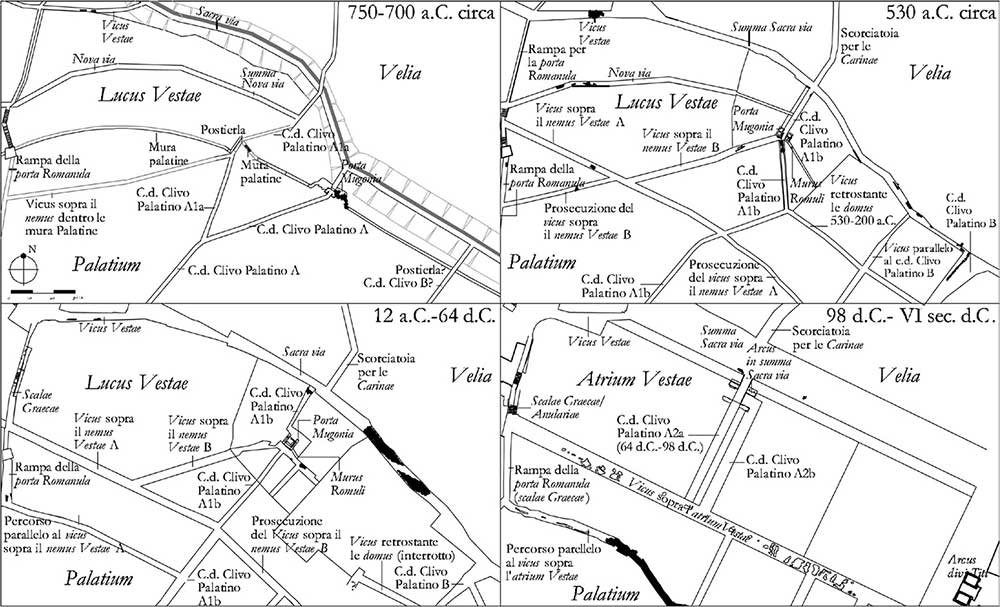

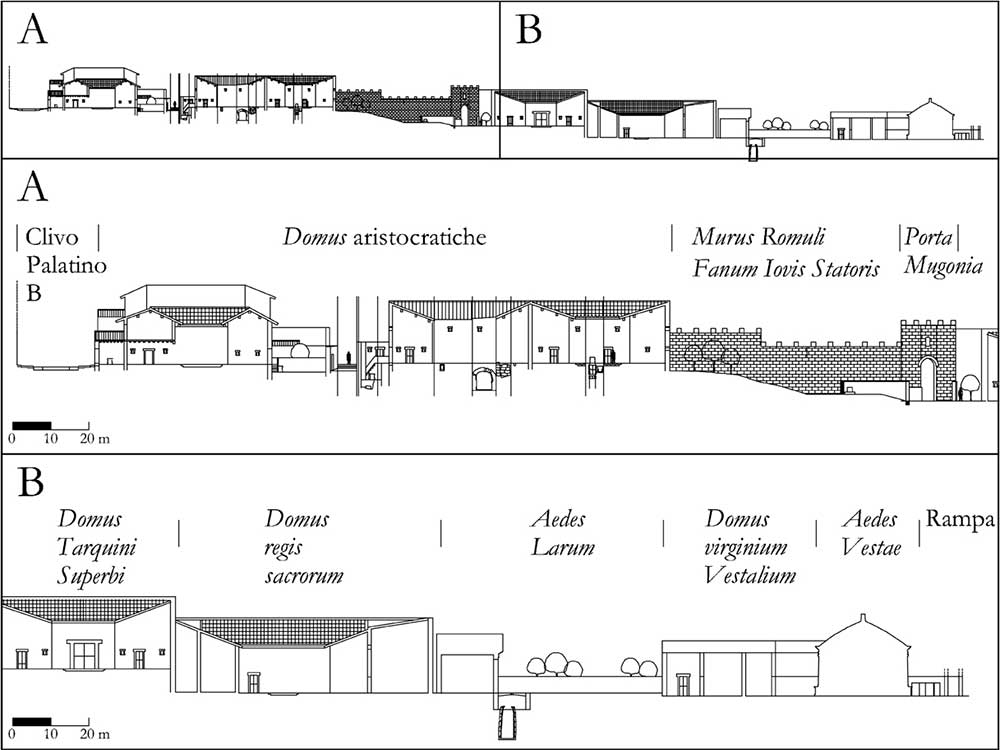

DALLA SACRALITÀ INTEGRALE AGLI ALBORI DEL SECOLARISMO. Solo a partire dalla metà del VI secolo a.C., quando per la prima volta il pomerium è stato separato dallo stare a breve distanza dal murus e dietro di esso – per cui l’Aventino si è trovato dentro l’agger di Servio Tullio ma fuori dal suo pomerium –, la mentalità sacrale alto-arcaica ha cominciato a vacillare e poi gradualmente ad alterarsi, fino a non essere più correttamente intesa. Sono cominciate da allora a prevalere ragioni pratiche di urbanizzazione, come quando le case aristocratiche del 530 a.C. circa sono state costruite annientando un ampio tratto delle mura palatine, già suolo inviolabile, e la stessa porta Mugonia originaria, perché pomerium e agger erano stati spostati per comprendere l’intero abitato (fig. 9). Fu poco tempo dopo che la memoria di quelle mura e della loro porta è stata riproposta (fig. 10). Il clivo Palatino A1a terminava in due clivi a forcella, distanti fra loro una ventina di metri: uno connesso al clivo della porta Mugonia originaria e un altro connesso ad un clivo che portava invece a una postierla e che aveva finito per costeggiare la casa degli ultimi due re. Cominciò Servio Tullio a nobilitare questo clivo secondario erigendo accanto alla sua casa la porta Fenestella (si veda oltre), prodromo di quanto sarebbe accaduto al tempo del suo successore. Quando al tempo di Tarquinio il Superbo il clivo Palatino A originario e la sua porta furono seppelliti sotto le case aristocratiche datate al 530 a.C. circa, l’altro clivo della forcella (A1b), rimasto il solo disponibile, finì per diventare il principale e a cavallo di esso venne riproposta prima la porta Mugonia arcaica – a imitazione della precedente porta Fenestella? – e poi quella tardo-repubblicana. Fu allora che per la prima volta la casa di un re di Roma è apparsa strettamente congiunta a una porta tradizionale del Palatino.

Ma se la porta Mugonia era al limite nord del clivo Palatino A, dove è logico che fosse stata e dove ne abbiamo trovato i ripetuti resti, allora anche il templum/fanum di Giove Statore, poi con la sua aedes, doveva trovarsi lì davanti. Cosa di cui noi stessi ci siamo resi conto solo più tardi, rinvenendo il luogo di culto nel 2012 in un ultimo tratto di suolo rimasto non scavato.

Siamo arrivati al punto in cui occorre entrare in due vasti campi, prima in quello delle fonti letterarie che descrivono nel tempo questi luoghi di Roma e poi in quello delle scoperte archeologiche nel cuore della città, dovute principalmente al nostro scavo della pendice palatina durato trent’anni. Ora finalmente questo paesaggio urbano ci è chiaro in tutti i suoi periodi.

QUATTRO GRANDI TRASFORMATORI DI ROMA. I quattro grandi trasformatori di questo cuore della città sono stati Romolo, Servio Tullio, Augusto e Nerone. Se non si distinguono con cura almeno questi grandi periodi, articolati al loro interno in numerose fasi, invece di approdare in un porto si finisce in un pasticcio, dove cose mai vissute insieme si trovano tra di loro mescolate. È proprio perché insoddisfatto delle fonti letterarie, utilissime ma a volte di non facile interpretazione in quanto non offrono riferimenti spaziali certi, che chi scrive con la sua scuola ha dedicato il tempo di una generazione allo scavo di un ettaro della pendice settentrionale del Palatino, tra l’Arco di Tito e l’aedes di Vesta (non riesco a tradurre aedes, perché dimora è altisonante e casa o stanza è inadeguata). Ma mentre le fonti letterarie sono state trattate come capelli spaccati in quattro e quando non piacevano sono state screditate e molto liberamente emendate, i monumenti sono stati presi in considerazione profonda, cioè stratigrafica, e continua, cioè topografica, solamente dall’autore di questo libro, da Paolo Carafa, dai loro più validi collaboratori e dagli studenti.

***

INTERLUDIO. Male si conosce una persona solo attraverso lettere o qualche schizzo. Bisogna incontrarla per averne una impressione distinta – occhi specchio dell’anima, espressioni del volto come il sorriso e gesti dell’intero corpo –, ma ciò ad alcune persone incute paura: preferiscono una relazione meramente platonica e a distanza (ricordo lo storico Sir Moses Finley, che alla mia offerta di portarlo sui ponteggi che circondavano la colonna Traiana ha risposto che non lo interessava). Il mondo antico lo si incontra fisicamente solamente tramite lo scavo. E come le fonti letterarie vanno intese in modo filologico, così l’universo delle cose va inteso in modo tipologico (come si conviene con prodotti in serie), stratigrafico (seguendo l’anatomia del terreno) e topografico (in grande estensione e per fasi). Che storici e filologi si sentano in imbarazzo di fronte a costruzioni e a oggetti è fatto che intristisce, perché dovuto a ristrettezza disciplinare, ma che si può intendere. Paradossale è invece il fatto che pochissimi tra coloro che si autodefiniscono archeologi – essendo soprattutto antiquari o storici dell’arte – amino realmente i monumenti e le relazioni ch’essi intrattengono tra loro, che poi determinano i contesti attraverso il tempo. Di qui il grave sbilanciamento a favore degli oggetti mobili d’arte che affligge da sempre i nostri studi – i tedeschi rifilano generalmente tutto ciò agli architetti, che è come dire al di fuori degli studi umanistici! – e che porta ai ritardi che conosciamo (si pensi alla distanza temporale che intercorre fra la Forma Urbis di R. Lanciani, della fine dell’Ottocento, e il nostro recente Atlante di Roma antica, che ne è il succedaneo del tempo nostro (aggiornato nell’edizione in inglese della Princeton University Press, che verrà pubblicata nel 2017). Per noi architetture, costruzioni, spazi aperti come strade, piazze e cortili, contesti e paesaggi stanno al contrario al primissimo posto, rappresentando essi i contenitori di tutti gli apparati decorativi fissi e di tutte le cose utili e d’arte considerate mobili. Per non dire della moda scettica di oggi – imperversa perfino in una irriconoscibile Inghilterra –, che rifugge dal ricostruire le cose per quel che sono state – pratica ritenuta sostanzialmente impossibile – per dedicarsi esclusivamente ai “discorsi” svoltisi nel tempo su quelle stesse cose.10 Ma coloro che amano veramente i monumenti li analizzano sia nelle loro fasi antiche, sia nel loro progressivo rovinarsi, sia nei diversi modi in cui sono stati considerati fino ai giorni nostri sia nei loro rapporti contestuali antichi e moderni, ritenendo le congetture ricostruttive non solo possibili ma addirittura eticamente doverose per il nostro mestiere. Oggetti d’arte scissi da ogni contesto costruttivo nell’antichità non si danno; solo le merci hanno vagato per ogni dove, indifferenti a tutto il resto, come quelle ceramiche, che proprio per la loro straordinaria diffusione forniscono indici cronologici di amplissima portata, consentendo di datare ogni strato con il quale esse si trovino in stratigrafico rapporto.

In questo libro lo scavo di una strada come il clivo Palatino A, quello di una porta quale la Mugonia connessa a un tratto del murus Romuli e quello di un culto come quello di Giove Statore – tutti monumenti attribuiti a Romolo – e quello di vari altri monumenti connessi e vicini vorrebbe diventare un racconto rivolto a tutti i curiosi di un passato così lontano e fantasiosamente diverso da noi. Si vorrebbe anche spiegare come una scuola di archeologia, insolita in Italia – interessata non alla sola storia, alla sola antiquaria o alla sola storia dell’arte ma all’intero insieme della documentazione materiale – possa arrivare a scoprire il passato in tutta la sua consistenza, urbana e rurale, e a interpretarlo nel suo pieno significato, per dare aria, luce e prospettiva rinnovata alla storia di Roma, impigliata sovente solamente nelle fonti letterarie, che restano fondamentalmente sempre le stesse; mentre l’archeologia è in continua crescita… Per certi aspetti questo libro è un conciso manuale di archeologia applicata al fulcro della città cardine dell’intero Occidente; una introduzione alla disciplina basata su cose concrete ed esemplari.

VERITÀ INCERTE. Gli studiosi somigliano sovente a terroristi: cercano di far “esplodere” le casematte dell’avversario, che poi sono modeste e benigne ipotesi, a volte più giuste che errate e a volte il contrario, quasi che nel campo delle scienze storiche potessero esistere prove inconfutabili, falsificazioni indiscutibili, capaci di far saltare in aria congetture con la forza del due più due fa quattro. Noi lavoriamo, invece, su dati relativi alla vita umana, che sempre sorprende anche nelle società più regolate, documenti tutti e sempre da interpretare, per cui le ipotesi che avanziamo possono essere solamente più o meno probabili, argomentabili e verosimili, ma mai vere in assoluto, quindi per sempre e in ogni dove, per cui si tratta per la ricerca storica di un progredire a tratti, per tentativi ed errori, e gli errori non sono meno importanti dei raggiungimenti, in quanto loro genitori. Infatti, una parte della verità può trovarsi nelle nostre tasche, ma anche in quelle degli avversari (parlare di nemici qui è ridicolo, anche se fra gli studiosi le inimicizie irriducibili abbondano). Nessuno possiede mai l’intera verità, ma qualcuno può essere più abile di altri nel combinare fruttuosamente verità proprie e altrui, disponibili in un determinato momento, finché non si affaccia all’orizzonte qualcuno capace di far meglio, combinando efficacemente i dati a una immaginazione addestrata a capire le società di un determinato luogo e tempo.

ECCEZIONALE PLENUM DI FONTI. Abbiamo definito la zona della città da noi indagata “cuore di Roma”, perché in nessuna parte dell’urbe antica tanti monumenti, intimamente collegati fra loro e concentrati in uno spazio limitato, sono in sé e nel loro insieme altrettanto eloquenti riguardo alla storia mitico-sacrale, rituale, istituzionale, politica e urbanistica di Roma come in questa pendice del Palatino vicina al Foro, diventata in parte – per il santuario di Vesta – uno dei suoi epicentri sacrali insieme al culto di Vulcano al Comitium. Conoscevamo la zona nelle sue fonti letterarie e ora anche nelle sue grandi e minime strutture, per cui godiamo finalmente di una visione completa e organica di essa nel tempo, nello spazio e nello svolgersi dei suoi significati. Un tale eccezionale plenum di documentazione, che difficilmente ritroviamo nelle altre importanti città antiche – analogo al plenum musicale dell’organo – offre la migliore condizione per errare di meno e per cogliere meglio aspetti e momenti altrimenti inafferrabili di verità urbana. È anche la condizione ideale per esplicare l’archeologia in tutta la sua potenza straordinaria di azione e di comprensione, di fronte alla quale noi siamo in costante fase di apprendimento, di perfezionamento. Il massimo del raggiungimento si ottiene unendo il sapere umanistico alla tecnologia informatica, di cui non si tesserà mai a sufficienza le lodi (Mattia Ippoliti, ad esempio, è un piccolo maestro di Autocad). Questo libro si rivolge soprattutto ai giovani che hanno imboccato l’ardua strada della nostra disciplina, ormai ben regolata nei suoi metodi promiscui come in quelli più autonomi, e a tutti gli appassionati della storia più lontana (e la memoria riconoscente va a due amici scomparsi da cui tanto abbiamo appreso, il protostorico Renato Peroni e il medievista Riccardo Francovich).

***

DUE LIBRI PERCORRONO DUE CLIVI. Torniamo a Tito Tazio che, avanzando dall’Arce per la Sacra via conquista la bassura che sarà del Foro mirando a espugnare il Palatino dove Romolo ha fondato la sua urbs. La porta Romanula è per lui fuori luogo perché non si trova su quella via. Superato il Foro, due strade a destra della Sacra via portavano al Palatino: la prima era il clivo Palatino A e la seconda, più distante, il clivo Palatino B. Appare logico che il re sabino non volesse perdere la prima occasione di svoltare a destra, allontanandosi troppo dalla retrovia e rimandando la penetrazione nel monte al secondo clivo. Ne consegue che lo scontro in cui i Romani prevarranno finalmente sui Sabini davanti alla vetus porta Palatii si è dovuto svolgere all’imbocco della prima strada, il clivo Palatino A, il solo a portare direttamente al principale nucleo insediativo del monte, quello posto in cima alle scale di Caco, dove era la capanna di Romolo e il luogo dove Roma era stata fondata: quella era per Tito Tazio l’ambita meta (fig. 2).

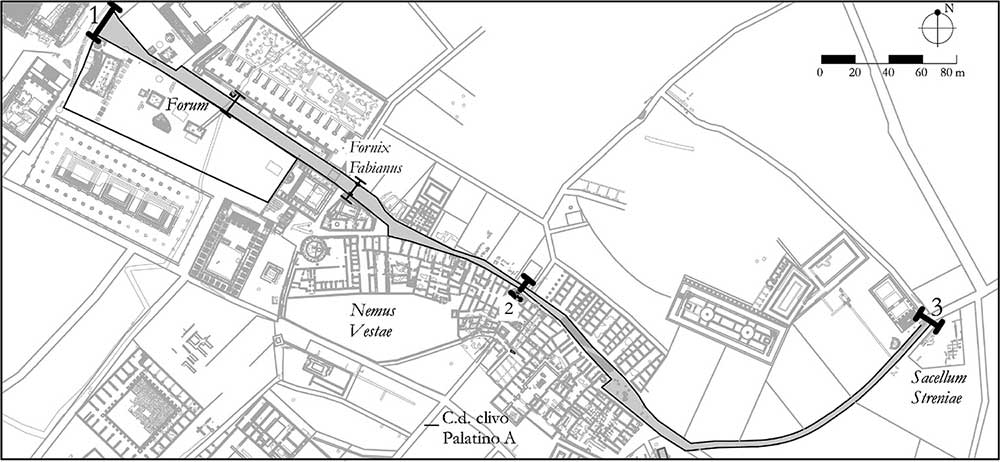

Al tempo di Augusto dirigeva la biblioteca di Apollo, accolta nella propria casa, G. Giulio Igino, un liberto spagnolo educato ad Alessandria che Cesare aveva portato a Roma fin da bambino. Settantenne nel 10 d.C., era ancora lui a gestire la biblioteca, allorché un suo amico, il poeta Ovidio, gli ha indirizzato il libro dei Tristia perché potesse essere accolto nei venerandi scaffali, dove già erano custodite altre sue opere (fonte 12.5). Per raggiungere la casa di Augusto il libro di Ovidio segue un preciso itinerario: a) il Foro di Cesare, b) la Sacra via, c) l’aedes Vestae, d) la (domus) Regia di Numa: per Ovidio (fonte 12.1) sotto gli atria Vestae oppure per Servio (fonte 4.1) nella stessa aedes Vestae, mentre per Varrone (fonte 1.5) e per Plutarco (fonte 14.1) coincideva con la Regia presso la aedes Vestae. «Quindi, e) voltando dalla Sacra via verso destra (subito dopo gli atria Vestae verso il Palatino, quindi imboccando il clivo Palatino A): qui – dice – è f) la porta del Palatino (o Mugonia), ecco g) Giove Statore ed ecco h) il luogo dove da principio Roma è stata fondata e i) la dimora degna di un dio, … la casa di Giove (cioè la casa di Augusto assimilato al sommo dio), con la sua porta (analiticamente descritta), con il tempio di Apollo, con il portico delle Danaidi e con la biblioteca di Apollo (custodita da Igino, a cui il libro di Ovidio era indirizzato)» (fig. 5). Quindi il clivo Palatino A è, ancora in età augustea – potremmo aggiungere fino a Claudio – la via principale e normale per chi vuole inoltrarsi nel Palatino, diretto al suo epicentro sacrale, rituale e insediativo: il luogo della fondazione di Roma e la casa di Augusto. Per non dire che il clivo Palatino portava direttamente all’indirizzo, mentre il clivo Palatino B implicava un “giro pesca”.

Usando lo stesso espediente letterario, cioè personificando un proprio libro che diventa itinerante, Marziale chiede al primo libro dei suoi Epigrammi di portare i propri saluti alla splendida dimora in cui abita G. Giulio Proculo, che poi è la domus Augusti/Augustiana al tempo di Domiziano (fonte 18.1). Descrive quindi l’itinerario che il libro deve seguire, che però non è più quello descritto da Ovidio, perché nel frattempo il clivo Palatino A è stato chiuso al pubblico dall’espansione dei giardini della domus Tiberiana dovuta a Nerone. Ecco le tappe dell’itinerario: a) il tempio dei Castori (nel Foro), b) l’aedes Vestae e la casa delle Vestali, c) il clivo Sacro o Sacra via percorsa in direzione del Palatino (quindi salendo), d) il colosso del Sole (eretto da Vespasiano nel 69-79 d.C. in quello che era stato il vestibulum della domus Aurea, oramai demolita per dar luogo all’anfiteatro Flavio); e) giunto in cima al clivo Sacro, il libro svolta a destra e imbocca salendo il clivo Palatino B, poi f) incontra le statue di Domiziano (che ornano l’arcus che immetteva nell’area Palatina, g) imbocca e percorre il vicus tectus che bordava la domus Tiberiana verso l’area Palatina e sbocca finalmente all’estremità sud di quello che era stato il clivo Palatino A, h) quindi gira a sinistra (verso le scale di Caco) e perviene i) all’atrio della casa di Augusto, dove sono l) il culto di Bacco (addossato al muro esterno di quella casa) e m) il vicino culto di Cibele o della Magna Mater (fig. 6). Nella casa di Augusto era la biblioteca con sul retro l’abitazione di Proculo, un liberto della famiglia giulio-claudia, allo stesso modo di Igino e del suo successore Modesto, probabile custode della biblioteca di Apollo al tempo di Domiziano.

I due itinerari che dal Foro conducono i due libri alla casa di Augusto, il primo direttamente per il clivo Palatino A (dal fornix Fabianus alla casa di Augusto, m 424) e il secondo molto più indirettamente – in un “giro pesca” – per il clivo Palatino B (dal fornix Fabianus alla casa di Augusto, m 708), sono molto diversi tra loro sia nelle tappe che nella lunghezza.

Il problema della vulgata topografica è tutto qui: nel non aver inteso questi due modi successivi di raggiungere dal Foro il luogo della capanna di Romolo e della casa di Augusto, proiettando una condizione valida solamente a partire da Nerone e soprattutto successiva all’incendio del 64 d.C. in tutti i tempi precedenti, fino alle origini della città. È un difetto che in archeologia implica il confondere una pianta di fase con un’altra assai diversa, che viene modernizzata e assolutizzata come l’unica possibile. Invece le diverse fasi devono essere accuratamente distinte in tutti gli aspetti nelle diverse fasi stratigrafiche, le quali configurano altrettanti diversi assetti topografici. Solo una conoscenza analitica di tutti i luoghi in questione consente ciò, ché altrimenti si semplifica partendo dall’assetto tardo, logicamente rispecchiato anche nell’assetto ultimo e più leggibile delle rovine che oggi siamo in grado di percorrere. Ma quando mai, leggendo l’ultimo capitolo di un romanzo, si arriva a intendere i precedenti? Capire la storia significa intenderne le trasformazioni, i mutamenti. Ma ora dobbiamo allargare lo sguardo a tutto questo cuore di Roma considerato nelle sue fonti letterarie.

Sacra via

UNA VIA UNITARIA. Si tratta della strada principale del sito di Roma in direzione est-ovest o viceversa che dalle Carinae presso la Velia, rilievo dell’aggregato dei montes, conduceva all’Arce, rilievo legato da un lato al Campidoglio e dall’altro al Collis Latiaris, che apparteneva all’opposto aggregato dei colles. Questa importanza della Velia, dovuta al fatto che il caput della Sacra via si trovava in una sua propagine (le Carinae), fa pensare addirittura a una origine pre-urbana della via, quando tra i trenta populi legati ad Alba erano i Velienses, per cui saremmo tra la fine dell’XI, quando si è formato il gruppo etnico dei Latini, e la fine del X secolo a.C., quando hanno avuto inizio i processi di aggregazione proto-urbana.

Si trattava di una via che percorreva il fondovalle tra il Palatino e la Velia, i due monti principali del Septimontium, che è già una aggregazione protourbana. Essa poi costeggiava il limite settentrionale della bassura del Velabro, invasa stagionalmente dalle acque del Tevere, e raggiungeva infine la radice dell’Arce, alla quale si saliva tramite scalae (Gemoniae). Quando con la fondazione di Roma il Palatino si staccherà dalla Velia in quanto unico monte inaugurato e cioè benedetto da Giove, questa via chiamata Sacra, per via delle cerimonie che vi si svolgevano e per il foedus tra Romani e Sabini che era stato contratto sul suo percorso, è rimasta opportunamente esterna al pomerium che delimitava l’urbs, la quale per inviolabile tabù non poteva essere contaminata da uomini e armi macchiati di sangue, fossero essi in processione (come nell’ovatio) oppure in assemblea (come nel Comitium al Foro).

UNA VIA IN DUE TRATTI. Evidente è il significato originariamente unitario di questa via, forse già pre-urbana e più sicuramente proto-urbana. Ma con la creazione al suo lato meridionale del santuario di Vesta che includeva le case delle Vestali e dei re-auguri, con la definizione dei culti della Velia, con la configurazione del Foro e con il Comitium legato al santuario di Vulcano o Volcanal la via ha cominciato a essere distinta in due tratti, di circa pari lunghezza ma diversi per status: un primo tratto, molto significativo dal punto di vista mitico, sacrale, rituale, istituzionale e politico, posto tra il Foro e il limite est del santuario di Vesta o poco oltre, là dove cominciava la salita, e un secondo tratto, meno significativo, che proseguiva fino al caput che si trovava presso il sacellum di Strenia alle Carinae – qui erano gli accessi principali alla Velia, tra i quali la stradina che scende al vicus Cuprius dove era il giogo del tigillum Sororium –, dopo di che la Sacra via si trasformava in vicus Cuprius (fig. 7); questo secondo tratto perderà poi definitivamente di rilevanza quando non borderà più la zona sancta e cioè inviolabile esterna alle mura palatine e verrà circondata, su entrambi i lati, da domus private seppure dell’aristocrazia, che hanno preso il posto del murus Romuli intorno al 530 a.C. (figg. 14, 19). Così il tratto legato al centro sacrale, regale e politico della città ha cominciato a contrapporsi a un mero clivo per le Carinae, dal carattere eminentemente rionale e cioè insediativo. Nella città-stato sopra l’aristocrazia stavano gli dèi e la sovranità, che si trovano al culmine della gerarchia urbana.

COME DISTINGUERE I TRATTI. Il processo di differenziazione sopra descritto appare canonizzato nella descrizione della via da parte dei due massimi antiquari di Roma: Varrone e Verrio Flacco (in Festo). I suoi due tratti erano distinti anche orograficamente. Il primo era sostanzialmente dritto e in pianura e raggiungeva il suo termine al principio di salita: il primoris clivus di Varrone (fonte 1.2); il secondo tratto, invece, si muoveva con ampia curva, circondando le radici della Velia, e si configurava per la salita come un clivus. Il primo tratto era contraddistinto anche dal percorso rituale del re, che dalla sua casa nel santuario di Vesta si recava per attuare la politica al Comitium, dove incontrava i rioni o curiae riuniti in assemblea, posto ai piedi dell’Arce dove era l’Auguraculum da cui si osservava il volo degli uccelli che autorizzava o meno le riunioni; inoltre dal Comitium il re anche fuggiva nel Regifugium, per tornare nel santuario di Vesta e nella sua casa. Sanciva infine la conclusione del primo tratto l’incrocio fra la Sacra via e il clivo Palatino A a sud e la “scorciatoia” per le Carinae a nord; mentre il secondo tratto della Sacra via o clivus Sacer aveva finito per rappresentare la strada più lunga e agevole per le stesse Carinae.

I SEGMENTI DEL PRIMO TRATTO. Il primo tratto si articolava a sua volta in due primi segmenti tra la radice dell’Arce e il fornix Fabianus, in cui la via non spiccava, limitandosi a bordare il Foro, per cui avrà edifici solamente sul lato nord, e in un terzo segmento compreso fra il santuario di Vesta e la zona sub Veliis dove si trovavano i più rilevanti culti di quel monte, per cui la via qui appariva bordata su entrambi i lati da una serie di edifici e aree sacri e da case di sacerdotesse, di re sacerdoti e di sacerdoti, tutti dall’altissimo significato sacrale e pubblico. È questo nel suo insieme il tratto principale della via. Il terzo segmento coincideva con la parte summa, la più nota, della via, che si trovava subito a est del Foro (fig. 7). Esso presupponeva gli altri due segmenti, il primo coincidente con la parte infima o ima della via e il secondo che coincideva con la parte media della via (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.3). Erano queste parti meno note della summa, perché scomparivano rispetto alla preminenza del Foro. Ai segmenti del tratto più famoso della via corrispondevano probabilmente i tre Giani, imus, medius e summus (Cicerone, fonte 2.14; Schol. in Hor. Satire, 2.3.18-20, Epistole, 1.1.53-56) e il Foro infimo e quello medio, attestati in Plauto (Curculione, 4.1.10-23).

I SEGMENTI DI TITO TAZIO E DI ROMOLO. Infine il tratto preminente della via era delimitato dalla parte dei Rostra da una statua di Tito Tazio e dalla parte del Palatino da una statua di Romolo, da immaginare al limite fra il Foro con la media Sacra via e la summa Sacra via. Il Foro con i suoi culti lungo la Sacra via infima/ima e media, tutti attribuiti a Tito Tazio, appariva come una estensione verso il Palatino del Campidoglio/Arce, che veniva attribuita a re sabino (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.3; Tacito, fonte 19.1). Tra la fine del Foro e il clivo Palatino A era la parte più alta del tratto, la summa Sacra via, zona che gravitava sul e rientrava nel complesso del Foro, quindi dal carattere “fuori” porta, ma che orograficamente apparteneva al Palatino (Numa e Anco Marcio avrebbero abitato nel Palatino…) e questo segmento di via non poteva che essere presidiato, a uno dei suoi capi, da Romolo, che l’aveva preservato dall’attacco sabino grazie all’aiuto di Giove Statore. Insomma, il primo e principale tratto della Sacra via era quello miticamente rilevante per quanto riguardava l’episodio finale della guerra fra i due popoli, che aveva dimostrato la parità fra i due re. Tito Tazio aveva contribuito al facimento di Roma con il Campidoglio, l’Arce, il Foro e i primi due segmenti della Sacra via, da lui mai persi. Romolo ha contribuito con il Palatino, unico monte inaugurato, con il segmento sommo della Sacra via e concedendo al complesso del Foro parte del Palatino rimasto fuori porta, con il santuario di Vesta e la dimora ufficiale regia (la casa iniziale di Tito Tazio era immaginata sull’Arce come quella di Romolo sul Palatino/Cermalus). Ben più prosaico e meramente funzionale era il secondo tratto della Sacra via che portava alle Carinae con il suo clivo divenuto eminentemente insediativo.

SUMMA SACRA VIA. Secondo Varrone e Verrio Flacco (in Festo) la summa Sacra via si estendeva tra il limite est del Foro – si può prendere come riferimento il fornix Fabianus (Cicerone, fonte 2.8) oppure la Regia/fanum ospitante i sacraria di Marte e Ops (Verrio Flacco in Festo) – e il primoris clivus (Varrone) oppure la casa del re dei sacrifici (Verrio Flacco in Festo), l’antico re-augure ridotto ad sacra, il più importante sacerdote della città istituito probabilmente da Tarquinio Prisco, sovrano di transizione tra gli antichi re-auguri e i tyrannoi che furono Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Le indicazioni dei due antiquari sostanzialmente coincidono, anche se il primoris clivus (Varrone) sembra cominciare oltre la casa del re dei sacrifici (Verrio Flacco in Festo) e cioè all’incrocio della Sacra via con il clivo Palatino A e con la “scorciatoia” per le Carinae, per cui rimane lo spazio per un altro edificio (la casa dei Tarquini/domus Publica), che Verrio Flacco non può più nominare perché al suo tempo era stato demolito da Augusto che si era costruito una domus Publica nella sua casa, sul versante opposto del Palatino. Augusto aveva poi conferito la casa del re dei sacrifici alle Vestali, perché aveva un muro in comune con il loro edificio (Cassio Dione, fonte 25.2). Il fatto ha grandi conseguenze topografiche perché presuppone che la casa del re dei sacrifici (Verrio Flacco in Festo) e il corrispondente primoris clivus (Varrone) – entrambi al culmine della summa Sacra via – si trovassero vicino alla casa delle Vestali (non sulla sella tra Palatino e Velia, come da sempre ha voluto la vulgata topografica). I re dei sacrifici e i loro predecessori, i re-auguri, dovevano abitare pertanto nel santuario perché dovevano esercitare la patria potestas sulle Vestali (ma come esercitarla se le loro case si trovavano lontane, sulla sella tra Velia e Palatino, come vuole la vulgata topografica?). La presenza nel santuario del re dei sacrifici ha permesso di abitare subito fuori del santuario (seppure come vedremo in collegamento con esso tramite uno stretto passaggio) prima ai Tarquini, che volevano alleggerire il peso sacrale per aumentare la propria potenza politica e militare, e poi – nella medesima casa da Regia (dimora dei re) a Publica (dimora del pontefice massimo) – ai pontefici massimi, che la Repubblica aveva posto al vertice dell’ordine sacerdotale: unici ormai a esercitare la patria potestas sulle sacerdotesse di Vesta; intanto i re dei sacrifici erano stati relegati al fondo dell’ordine sacerdotale (figg. 14, 15).

ESTREMITÀ DELLA VIA. Per i due grandi antiquari la descrizione della via muove sempre da ovest a est, probabilmente perché la via summa è il tratto finale del tratto più rilevante, composto anche della via infima e dalla media. Essi ci fanno sapere altresì che solo la via summa era quella comunemente conosciuta, cioè nota al volgo. Anche Plutarco (fonte 17.5) considera la via da ovest a est, mentre fa il contrario solamente Galeno: dal tempio di Roma ai Fori (fonte 24.1). Dal 64 d.C. buona parte del secondo tratto della via, tra la sella che legava Velia e Palatino e le Carinae, è finita sotto il vestibulum della domus Aurea, per cui non si fanno più le vecchie distinzioni e la Sacra via non è più che il vialone rettificato e porticato che porta dal Foro al Colosso/tempio di Roma, o viceversa. Di fatto, ogni strada ha due estremità per cui ha un significato ancipite. Infatti, per gli antiquari (Varrone, fonte 1.2; Festo, fonte 28.3), cose sacre venivano portate mensilmente all’Arce (a partire dalle Carinae), mentre viceversa dall’Arce e in direzione opposta si muovevano gli auguri. Il segmento sommo del primo tratto della via coincideva sostanzialmente con il santuario di Vesta da una parte e con la zona dei culti della Velia dall’altra, per cui appariva come un tratto eccellentissimo, mentre i segmenti infimo e medio, anch’essi parte del primo tratto, si confondevano con la piazza del Foro; mentre il secondo tratto della via, coincidente con il clivo Sacro per le Carinae, riguardava una zona priva di monumenti sacri e pubblici, a carattere meramente residenziale e quindi rionale.

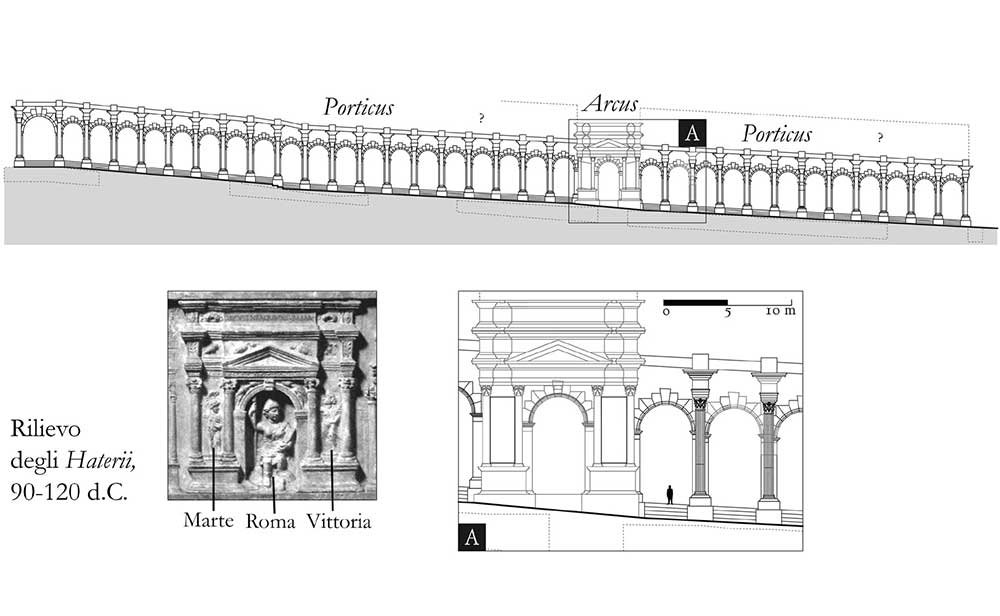

ARCUS IN SUMMA SACRA VIA. La collocazione della summa Sacra via appare confermata anche dalla posizione dell’unico arco archeologicamente ben documentato in tutto il percorso della Sacra via rettificata, allargata e porticata a partire da Nerone, nel quale sta l’unica possibilità di riconoscere l’arcus in summa Sacra via del rilievo degli Haterii (fig. 8). La figurazione dell’arco è troppo diversa dall’arco di Tito, che per di più si affaccia non sulla Sacra via bensì sul clivo Palatino B, per cui è fuori questione. Si tratta di un arco previsto ed edificato da Nerone, dopo il 64 d.C., funzionale a un accesso alla sua domus Tiberiana dotato di grandiosa scalinata. Ma la decorazione dell’arco è del tempo di Domiziano, ed essa bene si inserisce nel portico della Sacra via, là dove si imboccava la penultima variante del clivo Palatino A (A2a), la quale però a quel tempo portava a un lato secondario di quella domus (fig. 18). L’arco non era più una porta – Mugonia o Palatii, anche se latamente ne era l’erede –, perché si affacciava sulla Sacra via, collegata non più al ricordo delle mura ma appunto al porticato strettamente connesso a quel vialone di regime. D’altra parte il clivo Palatino A non conduceva più sul lato opposto del Palatino ma oramai solo a quello che era diventato un lato oscuro della domus Tiberiana. Infatti gli ingressi principali di questa domus a carattere strettamente privato si aprivano ora verso l’area Palatina, cui si perveniva tramite il clivo Palatino B, e tramite le rampe connesse alla grande aula domizianea e al templum Minervae situati vicino al Foro. Del clivo Palatino A, già principale accesso al Palatino, restava una inutile ombra, definitivamente superata, con i Flavi, dal clivo Palatino B, la cui importanza la vulgata topografica ha voluto proiettare, contro ogni storia, anche negli ottocentoventi anni in cui il clivo Palatino A aveva indefessamente prevalso. Nel rilievo degli Haterii l’arcus appare al fianco dell’aedes Iovis Statoris, che nella nostra ricostruzione si trovava quasi di fronte (la distanza fra i due assi è di m 22), per la prima volta in summa Sacra via dopo lo spostamento del culto nella regione IV (figg. 18, 37). Comunque appare abbastanza straordinario che il segmento iniziale dell’ormai magniloquente clivo Sacro Neroniano-Flavio potesse essere ancora distinto come summa Sacra via, rispecchiando così nella Roma risorta una realtà del cuore antico della città, in verità finito sotto terra.

TENDE PER L’OMBRA SULLA VIA. Infine è da ricordare che Cesare ha voluto ombreggiare (suppongo con tende) la Sacra via, a partire dalla sua casa (ancora la domus Publica?), fino al Foro e oltre, per la salita che portava al Campidoglio (fig. 15). Aveva deciso di coprire tutto il tratto principale della Sacra via (Plinio, fonte 16.3), ma ha escluso, invece, il tratto secondario della via, come per dire: se lo ombreggino, se vogliono, le grandi famiglie che ci vivono ai fianchi… Così il volgo si era dimenticato della Sacra via unitariamente concepita, i potenti e i colti più non se ne curavano e solo gli antiquari ricordavano stati di cose tramontate. I seguaci della vulgata topografica non vogliono intendere tutto ciò, perché è doloroso rinunciare alle proprie idee, specie quando si cristallizzano in credenze accademiche identitarie. Un poco come certe ideologie, che la storia ha ampiamente smentito, e che tuttavia animano segretamente le menti di certi indefessi ritardatari.

Nova via

UNA VIA BREVE E DI NON LUNGA DURATA. Mentre la Sacra via era una strada probabilmente più antica di Roma, lunga circa 630 metri, di cui il tratto primo e principale era lungo 306 metri, la Nova via – Nova rispetto alla Sacra – è stata creata solamente quando, entro un bosco in grande parte sanctus perché immediatamente al di fuori delle mura (il limite era fissato dal promoerium, corrispettivo esterno del pomerium), è stata aperta una radura o lucus per consacrarla a Vesta intorno alla metà dell’VIII secolo a.C. (fig. 13). La strada aveva il suo caput infimo al Velabro, dove presso il sacellum/sepulcrum di Larunda era un approdo; infatti il Velabro era in origine navigabile ai piedi del Palatino e da questo suo approdo più interno si poteva raggiungere in barca l’Aventino (Varrone, fonte 1.1; Festo, fonte 28.2), dove era l’approdo di Roma sul Tevere presso l’ara Maxima di Ercole. Da questo approdo fluviale si poteva navigare nelle acque interne da una parte fino ai piedi delle scale di Caco e dall’altra fino al fondo del Velabro e lì si era a due passi dalla casa del re di Roma. Il caput sommo di questa via era invece dove essa si congiungeva al clivo Palatino A, all’altezza del templum con fanum di Giove Statore. La via si disponeva in modo da seguire la curva del monte, bene rispecchiata anche dal vicus Vestae e dal suo confluire nella summa Sacra via. Se la Nova via, invece di accostarsi alla Sacra via, avesse puntato verso est, conservandosi fino in fondo parallela alla Sacra via, in direzione del clivo Palatino B, come vorrebbe la vulgata topografica, sarebbe penetrata nel pomerium, fatto non consentito a una via, che doveva tenersi al di fuori della città inaugurata.

Si trattava di una via molto più corta (m 192) della Sacra via (m 630), inferiore anche al solo suo tratto principale (m 306). Ciò nonostante si articolava in due parti: infima tra Velabro e grosso modo la casa delle Vestali e summa grosso modo tra il culto dei Lari e quello di Giove Statore. Intorno alla metà del VI secolo a.C. la via è stata accorciata e interrotta a est dalla costruzione ampliata della domus Regia, sede prima di Servio Tullio e di Tarquinio il Superbo, poi di alcuni Valeri e infine dei pontefici massimi (fig. 14). Intorno al II secolo a.C. la via è stata poi interrotta anche a ovest dalla edificazione delle scalae (Graecae, Anulariae?) che hanno sostituito la primitiva rampa che portava alla porta Romanula, per cui l’ultimo segmento della Nova via infima, quello più prossimo al Velabro, è rimasto da allora separato dal restante percorso, oramai esclusivamente interno al santuario di Vesta. Con il 64 d.C. la Nova via sparisce per sempre. Non esiste pertanto una Nova via posteriore a quella data, se non nel breve tratto tra le scalae per la porta Romanula e il Velabro (fig. 9).

FALSA NOVA VIA. La falsa Nova via posteriore al grande incendio è l’erede di tutt’altra strada, cioè di un tratto di quella che passava al disopra il nemus Vestae, da noi chiamata vicus sopra il nemus Vestae a est della sua prosecuzione verso est, percorsi a noi noti dal 530 a.C. circa. Si trattava pertanto di una strada a monte delle mura, quindi interna a esse, la cui distanza dalle mura oscillava, procedendo da ovest verso est, tra gli oltre 45 e gli oltre 20 metri. Tutto ciò ha la conseguenza che questo percorso segna il limite tra la X e la VIII regione, nella parte che includeva il santuario di Vesta e probabilmente anche la domus Publica, ma più a est, oltre il clivo Palatino A, non segnava affatto il limite fra la regione X e la IV, che passava invece lungo il limite sud della Sacra via, per poi proseguire lungo il limite nord del vicus Curiarum (fig. 9).

Da strada principale di accesso agli edifici del lucus Vestae, la Nova via è diventata in seguito un percorso interno al santuario, reso sostanzialmente inutile da una Sacra via che intorno alla metà del VI secolo a.C. è stata ricostruita, dotata di fogna con fognoli laterali provenienti dagli edifici, al di sopra del fossato riempito, per cui è diventata il percorso ideale per accedere agli edifici posti a sud del suo percorso, che hanno rivolto su di essa le loro facciate e ingressi principali (fig. 9).

FONTI LETTERARIE SULLA NOVA VIA. Per Cicerone (fonte 2.10), il lucus Vestae – da intendersi piuttosto come il nemus Vestae – scendeva dalle radici del Palatino fino alla Nova via. Varrone (fonti 1.1, 1.3-4) attesta che dal sacellum Velabrum – da identificare probabilmente con il sacellum di Larunda, la Mater Larum – si accedeva salendo all’infima Nova via; testimonia inoltre che la porta Romanula aveva una gradinata sulla Nova Via che conduceva al sacellum di Volupia (lo stesso di quello di Larunda?); ricorda infine che i sacerdoti offrivano nel Velabro un sacrificio funebre ad Acca Larentia, sempre la Mater Larum, al suo sepulcrum, posto vicino alla porta Romanula, da dove si saliva alla infima Nova via (figg. 12-15). Ovidio (Fasti, 6.395-397) scrive: «tornando dalla festa di Vesta, sono passato per caso dove attualmente la Nova via si congiunge con il Foro» (tramite il vicus Tuscus o il passaggio esistente tra il tempio dei Castori e la fonte di Giuturna). Gellio (fonte 1.6) testimonia che per Varrone l’ara di Aius Locutius si trovava nell’infima Nova via e Livio (fonte 8.5) precisa che il sacellum si trovava sopra l’aedes Vestae, quindi tra la aedes e la Nova via; si trattava forse di un templum/fanum (fonti 8.6-7).

LA NOVA VIA E I SUOI CULTI. Questo insieme di fonti indica che la infima Nova via congiungeva il Velabro con il santuario di Vesta, nel quale penetrava dietro all’aedes Vestae dove era il culto di Aius Locutius. Era una via che collegava i culti in origine marginali, paganici e protettivi delle mura, legati al mondo infero del Velabro e alla fine dell’anno, tra i quali spiccava Larunda/Tacita, la Madre dei Lari, a quelli interni al santuario di Vesta e cioè Vesta stessa con Lari. È interessante notare che Romolo, terminato il sulcus primigenius, sul quale sorgerà il murus, prega una triade divina, Giove, Marte e Vesta, nella quale Quirino è stato sostituito dalla dea del fuoco comune. Come le tre porte di Gubbio erano protette da Giove, Marte e Vofiono (dio locale corrispettivo di Quirino), così le tre porte di Roma erano probabilmente così protette: la Mugonia da Giove Statore, quella sul lato opposto del Palatino da Marte coadiuvato da Fauno (gli dèi del Lupercal) e la Romanula da Vesta, coadiuvata da Larunda e dai suoi figli i Lari (il cui dies natalis coincideva con quello di Giove Statore).

LA VIA CHE PORTA AL LUCUS VESTAE. Sappiamo poi che la casa di Tarquinio Prisco, eretta su un lotto donatogli da Anco Marcio, era situata presso la porta Mugonia e presso il templum con fanum di Giove Statore e si trovava anche supra la summa Nova Via, con ingresso e finestre della facciata rivolti a essa (Varrone, fonte 1.5; Livio, fonte 8.3); per cui il retro della casa era rivolto alla Sacra via, allora ancora infossata. Siccome il templum con fanum di Giove Statore si trovava al principio della Sacra via per chi andava (dal Foro) al Palatino (Plutarco, fonte 17.5), se ne deduce che la summa Nova via, con la porta Mugonia e con il templum e fanum di Giove Statore, si trovava vicino alla e in corrispondenza della summa Sacra via, da intendersi nella accezione di Varrone e Verrio Flacco (in Festo) e quindi all’inizio per chi andava per la Sacra via (dal Foro) verso il Palatino descritto da Plutarco; non più lontano verso est, alla sella tra Velia e Palatino, come da sempre ha voluto la vulgata topografica.

Porta Mugonia, culto di Giove Statore, casa degli ultimi re/domus Publica

PORTA MUGONIA/VETUS PORTA PALATII. Nel descrivere i monumenti si procede da est verso ovest. La porta Mugonia (figg. 10-11) si trovava vicino al templum con fanum di Giove Statore (Livio, fonte 8.9) e portava dalla Sacra via al Palatino (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.4). Era posta a cavallo del clivo Palatino A, che a quel monte portava, mentre la Sacra via bordeggiava a settentrione il Palatino, senza mai entrarvi, per terminare alle Carinae. Più precisamente, il templum/fanum di Giove Statore era stato istituito da Romolo «davanti alla bocca (o ingresso) del monte Palatino» (Ovidio, fonte 12.4), quindi di fronte alla porta Mugonia/Palatii – come si conviene a un culto che aveva difeso quella porta, per cui doveva trovarsi tra la Sacra via e la porta stessa, proprio alla radice del monte (Pseudo-Cicerone, fonte 26.1; l’autore pone a quella stessa radice anche il culto di Victoria, influenzato forse dal fatto che i culti di Giove Statore e di Vica Pota/Victoria si trovavano al suo tempo vicini e nella stessa IV regione).

TEMPLUM/FANUM DI GIOVE STATORE. Il templum/fanum di Giove Statore era il primo monumento a trovarsi senz’altro nella regione X Palatium, dato che il lucus Vestae e la domus Tarquiniorum/Publica rientravano verosimilmente nella regione VIII includente il Foro. I Fasti di Priverno pongono il culto in Palatio (fonte 7.1). Se la casa di Tarquinio Prisco aveva la facciata rivolta alla Nova via (Livio, fonte 8.3), perché a quel tempo il fossato di fondovalle, includente la Sacra via, non era stato ancora riempito, allora il clivo Palatino A, con la porta Mugonia/Palatii e con il templum/fanum di Giove Statore, doveva passare lungo il lato orientale di questa ultima domus Regia e la summa Nova via doveva confluire nel clivo Palatino A tra la porta e la Sacra via, all’altezza del templum/fanum di Giove Statore, quindi oltre porta e murus, come a una via si conveniva. Un tale confluire di tre strade non è immaginabile altrove in tutta Roma, a meno di inventarsi una falsa Nova via, mai realmente esistita.

DOMUS REGIA TARQUINII PRISCI, SERVII TULLII, TARQUINII SUPERBI. La casa di Tarquinio Prisco, dove era stato concepito e dove era stato allevato come un figlio Servio Tullio la cui madre era la serva Ocrisia, è stata poi ricostruita estendendola verso sud dagli ultimi due re, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo (le loro dimore gentilizie sull’Esquilino non rappresentavano la sede regia ufficiale). Questa ultima domus Regia è stata probabilmente la prima con atrium a Roma e anche la prima ad avere la facciata rivolta alla summa Sacra via, rifatta a una quota più elevata dopo il riempimento del fossato. È possibile ma non sicuro che nella casa degli ultimi due re fosse esistita, non solo una Fortuna Privata nel thalamos (si veda oltre), ma anche una Fortuna Equestris nel vestibulum. Vi era stato solo il precedente di Anco Marcio e della regina da lui fatta raffigurare come una Venus Calva, ma fuori dal santuario, sub Veliis e cioè quasi di fronte (a m 20 di distanza circa). Intanto i culti di Marte e Ops erano stati spostati da Tarquinio Prisco in una Regia/fanum oltre il vicus Vestae. Questi nuovi re greco-etruschi volevano nuovi divini protettori e soprattutto la dea Fortuna procuratrice di sovranità. Anche le regine del tempo contavano moltissimo, devote a Fortuna, come la moglie di Anco Marcio, Tanaquil sposa di Prisco e la terribile Tullia coniugata al Superbo. Erano loro e la dea a fare e a disfare i re. Era un modello mentale e cerimoniale orientale in cui era la regina/dea a gestire il passaggio del potere regale, e ciò avveniva nella camera da letto della reggia. Si ricordi la moglie del re di Lidia Candaules che costringe Gige, scoperto nella camera da letto che la guardava nuda, a morire o a uccidere il re e a succedergli (Hdt 1.8). Ciò accadeva alla fine dell’VIII o agli inizi del VII secolo a.C.

STATUA DI CLELIA/VALERIA. Nel 508 esisteva nel vestibulum della casa che era stata di Tarquinio il Superbo una statua equestre dell’eroina repubblicana Valeria (Annio Feziale, in Plinio, fonte 16.4); la statua era visibile dalla summa Sacra via (Livio, fonte 8.4), cioè nel segmento risalendo il quale si andava al Palatino (Plutarco, fonte 19.8) e scendendo il quale si andava al Foro (Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.7). Ma per Plinio e Plutarco si trattava invece di una statua di un’altra eroina repubblicana, Clelia, oppure di Valeria. Per Feziale/Plinio il vestibulum e la statua equestre che lo adornava si trovavano davanti (contra) all’aedes di Giove Statore, votata entro il suo templum/fanum nel 294 a.C. Cosa abbastanza vera, ma solo in parte, ché l’aedes si trovava di lato e non di fronte a quella casa; ma forse è intervenuta qui una confusione con la situazione topografica posteriore al grande incendio, nota a Plinio, quando l’aedes, già sul Palatino, era stata spostata nella regione IV (fonti 36.1-2), cioè ai piedi della Velia, probabilmente davanti alla biblioteca del Templum Pacis, non lontano dall’arcus in summa Sacra via rappresentato vicino sul rilievo degli Haterii, davanti a dove era stata la casa del Superbo. Dopo il grande incendio la statua di Clelia o una sua copia poteva essere stata ricollocata proprio di fronte a quell’aedes spostata di regione (Seneca, fonte 13.2), ed era ancora visibile nel IV secolo d.C. (Servio, fonte 31.2). L’idea che si trattasse di Valeria e non di Clelia potrebbe spiegarsi con il fatto che alcuni Valeri si erano probabilmente insediati, tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C., nel punto più eccellente del Palatino, probabilmente da interpretare come la casa che era stata dell’ultimo re e che era stata ricostruita a pubbliche spese. Si trattava di M. Valerio Voleso console nel 505 e di M. Valerio Massimo dittatore nel 494 (Varrone, fonte 1.8; Dionigi di Alicarnasso, fonte 6.8; Plinio, fonte 16.5; Plutarco, fonte 17.4). Non era andato Valerio Publicola, padre di Valeria, ad abitare dove era sorta la dimora gentilizia di Tullo Ostilio sulla Velia (Cicerone, fonte 2.7), poi abbattuta e ricostruita sub Veliis, probabilmente all’incrocio tra la Sacra via e la “scorciatoia” per le Carinae? Forse la casa già di Publicola era rimasta per secoli una proprietà pubblica ed è forse nel suo lotto che si potrebbe immaginare la casa dove Cesare imperator era andato ad abitare nel 45 a.C., quasi una foresteria di stato. Se la casa di Tarquinio il Superbo si affacciava sulla summa Sacra via, vuol dire che questo segmento del tratto principale della via non si arrestava alla casa del re dei sacrifici (come sostenuto da Verrio Flacco in Festo), ma includeva anche la domus di Tarquinio il Superbo/Publica, per cui la fine della summa Sacra via e il limite della Regio VIII coincidevano, come è logico pensare, con il clivo Palatino A, quindi proprio al primoris clivus menzionato da Varrone, da intendersi come culmine della summa Sacra via. La akmé di Verrio Flacco è fissata all’8 d.C. e ciò fa pensare ch’egli abbia usato la casa del re dei sacrifici come limite della summa Sacra via perché la domus Publica, che si trovava subito più a est, era stata rasa al suolo da Augusto e sopra era stato edificato un prosaico horreum (figg. 15-16). Il dato è confermato da Plutarco (fonte 17.5), per il quale il luogo sacro a Giove Statore si trovava al principio della Sacra via per chi andava (dal Foro) verso il Palatino, passo che riconduceva alla summa Sacra via come descritta da Varrone. Confermano ciò Marziale, con il suo libro che sale da Vesta al Colosso per andare al Palatino e alla casa di Augusto (fonte 18.1) e Appiano (fonte 27.1) per il quale il Foro era vicino al culto di Giove Statore. Ciò contrasta con la aedes di Statore identificata dalla vulgata topografica in un basamento presso l’arco di Tito: perché quel luogo non è vicino al Foro, perché il basamento non ha a che fare con la Sacra via, perché si trova di lato e non davanti a una porta da immaginarsi a cavallo del clivo Palatino B (ma che non esiste realmente) e perché, conoscendo oramai il percorso delle mura alla radice del Palatino, il basamento verrebbe a trovarsi entro e non fuori di esse (quindi non nella IV regione). Il templum/fanum di Giove Statore, nella sua posizione originaria, si trovava sul Palatino, all’angolo tra il clivo Palatino A e la Sacra via già in salita. Le aste pubbliche che vi si svolgevano meglio poi si collocano vicino al Foro. Siamo pertanto al clivo Palatino A, imboccando il quale a destra della Sacra via, subito dopo l’aedes Vestae e la supposta Regia di Numa, si vedevano la porta Palatii e l’aedes di Giove Statore (secondo Ovidio, nei Tristia). Si noti infine che tra i monumenti distrutti dall’incendio del 64 d.C. Tacito (fonte 19.2) nomina la aedes di Giove Statore accanto alla Regia di Numa e all’aedes Vestae, per cui siamo ancora una volta lontani dalla sella tra Velia e Palatino. Per allontanare la casa del Superbo dalla Sacra via, la vulgata topografica ha dovuto immaginare l’improbabile e cioè che la statua di Clelia non fosse la stessa di quella di Valeria connessa alla casa del Superbo, contro l’opinione di numerosi autori (Livio e Dionigi per Clelia; Plinio, Plutarco per Clelia e Valeria; Feziale per Valeria).