1

Portsmouth, Inglaterra

Jueves, 16 de octubre, 8.30 horas

Rob Zanelli se inclinó hacia delante y apretó el botón de la parte delantera de su ordenador. El disco duro se puso en marcha de forma instantánea, emitiendo su ronroneo habituall Poco después, en la pantalla se sucedían las líneas de información de la secuencia inicial que Rob había definido para el ordenador.

No se tomó la molestia de observarla sino que se puso a mirar por la ventana de su habitación, hacia el jardín que se extendía delante de la gran casa de los Zanelli. Vivían en Portsmouth, en Manor House, en una zona privilegiada situada en lo alto de la colina de Portsdown.

Desde allí, la ciudad parecía extenderse como una alfombra. Los bloques de cristal encumbrados sobresalían de las hileras de tejados rojos de las casas que se sucedían en la distancia. Hacia la derecha, Robert divisaba las aguas resplandecientes del puerto de Portsmouth. Lo observó un momento mientras un destructor gris de la Marina Real se introducía lentamente en el astillero.

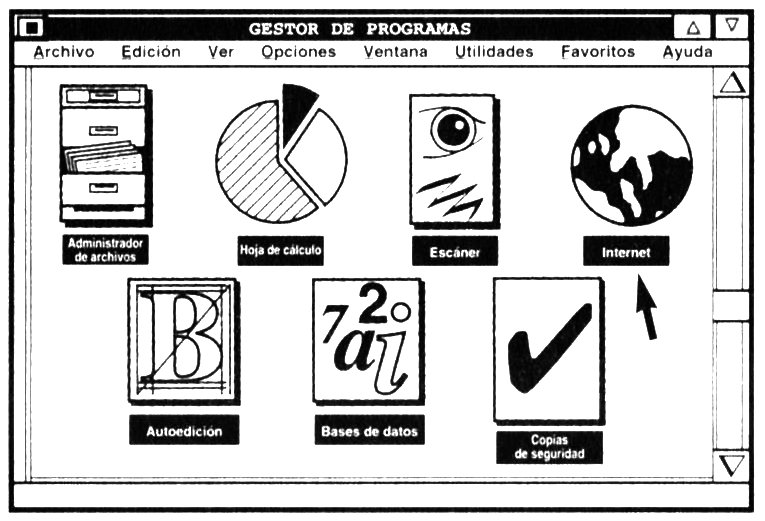

Entonces, cuando apareció el menú de entrada, Rob dirigió la mirada hacia él.

Alargó la mano hacia la izquierda y desplazó el ratón del ordenador hacia uno de los lados. El puntero en forma de flecha se desplazó por la pantalla hasta el icono de Internet: un globo terráqueo en miniatura. Rob hizo doble clic con el botón izquierdo del ratón al tiempo que elevaba la mirada hacia una de las estanterías situadas sobre la mesa del ordenador.

Junto a unos cuantos manuales, había una pequeña caja negra con unas lucecitas rojas alineadas en la parte delantera que emitían destellos intermitentes. De la caja salían dos cables: uno conectado a la parte posterior del ordenador y el otro a la roseta telefónica situada en un rincón del dormitorio.

Se trataba de un módem, un aparato que permitía que su ordenador se conectara a otros ordenadores como si hablaran entre sí por teléfono.

Cuando las luces rojas dejaron de centellear y se quedaron fijas, la pantalla se tornó negra. Durante aquel corto intervalo de tiempo en el monitor se reflejó el rostro de Rob: un muchacho de trece años con unos ojos vivos y brillantes y el cabello castaño y ondulado.

Su reflejo tardó poco en desaparecer. Cuando volvió a encenderse la pantalla, Rob se acercó más al ordenador. Aunque había repetido aquel proceso cientos de veces, no dejaba de asombrarle. Ahí estaba, como por arte de magia.

Estaba conectado a Internet, una red informática de alcance mundial. Desde su teclado podía enviar un mensaje a cualquier sitio: América, Australia, Canadá, Papua Nueva Guinea... a cualquier lugar en el que hubiera un ordenador conectado a la Red.

Se sentó un momento a pensar por dónde empezar. ¿Adonde podía ir? Entonces tomó una decisión y sonrió para sus adentros.

A pesar de tener acceso al mundo entero, decidió echar un vistazo a lo que ocurría en... Portsmouth, la ciudad en la que siempre había vivido.

Dirigió el puntero hacia la barra de menús e hizo clic en la palabra Favoritos. Apareció un menú desplegable con los sitios de la Red que más visitaba:

Hizo clic en «Nuevos usuarios». El ordenador tardó muy pocos segundos en responder. Rob recorrió aparecía en pantalla, estaba acostumbrado a hacerlo. Sonrió al ver uno que le resultaba familiar.

—Vaya —dijo—. Un instituto cibernovato.

Un cibernovato era cualquier recién llegado al mundo de Internet, y la opción que Rob había elegido era una lista de todos los usuarios de la localidad que se habían conectado a la Red durante el último mes. Y ahí, en la mitad de la lista, un nombre le había llamado la atención.

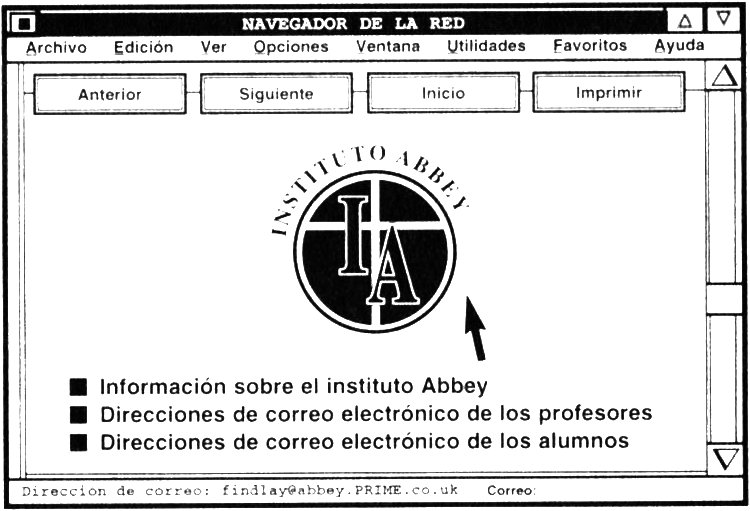

«Instituto Abbey», decía una línea. Rob colocó el puntero encima del nombre y volvió a hacer clic. En la pantalla apareció otra página de forma inmediata.

Rob iba probando todas las opciones y asintiendo despacio a la vez. Solamente había encontrado a un usuario y se trataba de un profesor. No valía la pena mandar un mensaje. Aun así, las cosas podían cambiar. Rob decidió conectarse regularmente a la página inicial del instituto Abbey para ver si aparecían nuevos usuarios. Confiaba en que, antes o después, pondrían Internet a la disposición de los alumnos. «Entonces sí que me divertiré», se dijo.

Instituto Abbey, Portsmouth

Jueves, 16 de octubre, 8.45 horas

Con un solo movimiento, Tamsyn Smith se pasó la mano por su pelo corto y oscuro, empujó las dobles puertas que conducían al edificio de Tecnología del instituto Abbey y pasó rápidamente la página del libro que estaba leyendo.

—Uriah, eres una bola de sebo —murmuró. Tamsyn estaba enfrascada en la lectura de David Copperfield de Charles Dickens.

Siguió leyendo mientras recorría el pasillo y sólo levantaba la vista para mirar a toda velocidad por las ventanas de cada aula.

«El instituto Abbey tiene más ordenadores por alumno que cualquier otro del condado» era la frase preferida del señor Findlay, el director de diseño y tecnología del instituto, y a Tamsyn no le quedaba más remedio que reconocer que tenía toda la razón. Todas las aulas del edificio estaban repletas de ordenadores.

Y eso no era todo. Un buen número de ellos estaba en marcha y tenía enfrente a un alumno ataviado con una de las inconfundibles sudaderas marrones del instituto, incluso a aquellas horas de la mañana, ¡antes del comienzo de las clases!

«¿Qué tendrán los ordenadores?», pensó Tamsyn. A ella le gustaba utilizarlos, ¡pero no a todas horas! ¿Por qué había algunos chicos que nunca parecían tener suficiente? Incluso muchachos como Josh, a quien conocía desde primaria y el cual, en todo lo demás, era absolutamente normal, bueno, todo lo normal que podía ser un chico.

Tamsyn reservó su mesa, introdujo el libro en su mochila y se dirigió al aula que había al final del pasillo «De todas formas —pensó—, por lo menos no tengo que perder el tiempo buscando a Josh porque siempre sé dónde encontrarlo.»

En la puerta había un letrero de colores psicodélicos que rezaba «Club de Informática». En realidad se trataba del típico laboratorio de instituto pero, a ciertas horas del día, estaba destinado a los miembros del Club de Informática. A través de la ventana, Tamsyn vio a Josh sentado dentro, observando ensimismado una pantalla. Ella entró rápidamente.

—Espera, espera —dijo Josh antes de que llegara a pronunciar una sola palabra—. Estoy en el nivel siete y lo estoy haciendo superbién.

Tamsyn se desplomó en una silla y le hizo una señal con la mano.

—Bueno. Como si no estuviera, Josh. Tengo todo el día.

A Josh no pareció importarle. Ni siquiera le dirigió una segunda mirada. Recorrió el teclado con los dedos a toda velocidad y la pantalla se llenó de una caótica serie de personajillos rojos.

Al cabo de un rato, Josh emitió un grito de dolor y se recostó en la silla.

—Me han pillado —se quejó—. ¡El oscuro destructor ha acabado conmigo!

—Vaya. —Tamsyn intentó consolarlo dándole una palmadita en el hombro—. No importa, Josh. Ya tendrás más suerte la próxima vez. ¿Ahora podemos hablar? ¿Me vas a escuchar?

Josh se giró en su silla y sonrió abiertamente. Era un muchacho corpulento para la edad que tenía y la sudadera le iba un poco pequeña. Su alegre rostro estaba coronado por una mata de pelo oscuro que Tamsyn sólo había visto peinada para beneficio del fotógrafo del instituto.

—Permiso concedido —sonrió—. Adelante.

—¿Has hecho los deberes de francés? —preguntó Tamsyn—. No entiendo ni una palabra.

—Para ti es como si fuera chino, ¿no? —bromeó Josh.

Tamsyn simuló mirarlo airadamente.

—Bueno, ¿los has hecho o no? —inquirió.

—Mais oui —respondió—. Sí.

—¿Cómo? —preguntó Tamsyn meneando la cabeza. No alcanzaba a comprender cómo se las arreglaba Josh para hacer los deberes porque, en clase, el francés parecía dársele tan mal como a ella—. Oh, no importa. Enséñamelos para no parecer una completa inútil cuando mademoiselle Pirri me pregunte algo.

—Ahora verás lo que voy a enseñarte —dijo Josh.

—¿Qué?

—Dónde encontrar el nuevo CDROM del departamento de Francés —rió Josh—. ¿Cómo te crees que lo he averiguado?

—Josh. Sólo quiero que me digas las respuestas, ¿de acuerdo?

—De acuerdo —respondió él—. Luego, ¿vale?

Incluso mientras hablaba con Tamsyn, Josh giraba poco a poco en su silla. En la pantalla que tenía delante habían aparecido las murallas de un castillo tridimensional con un recuadro en el que se leía:

Josh pulsó rápidamente la tecla S.

—¡Joooosh! —gruñó Tamsyn mientras el ordenador volvía a cobrar vida—. ¡Tenemos francés justo después del recreo!

—Pues ya nos veremos en el recreo —respondió Josh—. Quiero volver a probar ahora que ya tengo práctica.

Mientras el ordenador emitía su siniestra melodía de presentación, Josh se inclinó sobre el teclado. Tamsyn se levantó.

—Podrías jugar a eso en el recreo, ¿no?

El muchacho no respondió. Sus dedos pasaban de una tecla a otra sin pausa y sólo tenía ojos para las figuras brillantes de la pantalla.

Tamsyn echó la silla para atrás haciendo ruido a propósito. Recogió la mochila y abrió la puerta, pero Josh ni se inmutó.

«¡Juegos de ordenador!», pensó la muchacha enfadada. La única forma de captar la atención de Josh era clavándole una aguja o cortando la electricidad.

Cortando la electricidad...

Justo en el umbral de la puerta, vio el interruptor de la pared y no pudo evitarlo.

Con un movimiento rápido de los que le gustaban a Josh, apretó el interruptor. Salió disparada pasillo abajo desternillándose de risa.

Cuando oyó: «¡Tamsyn, me las pagarás!», ya se encontraba en las puertas dobles que conducían al exterior del edificio de Tecnología.

Instituto Abbey

Jueves, 16 de octubre, 14.50 horas

El señor Findlay les comunicó la noticia al final de la clase de diseño y tecnología, la última del día.

—Otra cosa antes de acabar —dijo, levantando la voz por encima del movimiento de pies nerviosos y el ruido de los libros cerrándose característico del final de todas las clases—. He pensado que tal vez os alegre saber que el instituto Abbey ya está conectado a las autopistas de la información.

—¿Se refiere a que el instituto tiene acceso a Internet? —saltó Josh inmediatamente.

El señor Findlay se quitó las gafas y empezó a limpiárselas con la corbata.

—Exactamente, Josh. ¿Has utilizado Internet alguna vez?

—No —respondió el muchacho—, pero he leído mucho al respecto.

Tamsyn, que estaba sentada dos filas más atrás, arqueó las cejas.

¿Que había leído mucho al respecto?

—Se pueden enviar mensajes y cosas a cualquier persona que esté conectada. Y hay un montón de programas a la disposición de los usuarios —prosiguió Josh emocionado—. Un montón de cosas. Juegos y... bueno, ¡juegos y más juegos!

—Me parece que hay mucho más que juegos —sonrió el señor Findlay—. Pero no sabremos qué provecho puede sacarle el instituto hasta que veamos qué hay en Internet...

—Hasta que naveguemos por la Red —le interrumpió Josh—. Eso es lo que se dice cuando se comprueba qué hay en otros ordenadores.

El señor Findlay asintió.

—Claro, Josh. —Cogió un grueso manual de la mesa que había a su lado—. Así que necesito a un par de internautas aficionados... —inmediatamente se alzaron las manos de unos cuantos voluntarios—, que empleen una parte de su tiempo libre... —las manos bajaron igual de rápido que se habían alzado—, para conectarse a Internet y escribir un informe sobre su utilidad para el instituto.

En cuanto se oyeron las palabras «escribir» e «informe» bajaron otras tantas manos. No obstante, una de ellas había resistido todos los sucesivos abandonos y seguía alzada: la de Josh.

—Josh Alian, entonces —dijo el señor Findlay mirándolo—. Estoy seguro de que encontrarás mucho que decir sobre Internet.

—Seguro, señor —afirmó Josh. Estaba impaciente por empezar.

El señor Findlay seguía recorriendo el aula con la mirada.

—Pero me parece que tú sólo vas a encontrar ventajas, Josh. Y me gustaría que alguien se ocupara de las desventajas. Alguien que tal vez no esté tan entusiasmado. ¿Algún voluntario? —No se oyó ni una mosca durante unos segundos pero, lentamente, una mano se fue alzando.

»¡Tamsyn! —exclamó el señor Findlay—. Gracias por ofrecerte voluntaria. ¡Estoy convencido de que tú y Josh redactaréis un informe excelente!