15

Zehn Kennzahlen, die Sie im Auge behalten sollten

In diesem Kapitel

Finanzierungskennzahlen

Finanzierungskennzahlen

Kennzahlen zur

Kapitalstruktur

Kennzahlen zur

Kapitalstruktur

Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Um die wirtschaftliche Situation eines Vereins besser einschätzen zu können, sollten Sie sich etwas aus der Wirtschaft abschauen und ebenfalls wirtschaftliche Kennzahlen ermitteln. Allerdings gibt es Kennzahlen wie Sand am Meer. Selbst wenn man sich auf die Kennzahlen beschränkt, die ein Jahresabschluss so hergeben kann, ist es schwierig, den Überblick zu behalten und die sinnvollen von den weniger sinnvollen abzugrenzen. In diesem Kapitel stelle ich Ihnen zehn Kennzahlen vor, die für Sie und Ihren Verein besonders aussagefähig sind.

Diese Kennzahlen sind in der Regel Verhältniskennzahlen, deren Angabe meist in Prozent erfolgt, weshalb das Verhältnis noch mit 100 multipliziert wird. Die von mir vorgestellten Kennzahlen geben Aufschluss über die Struktur der Finanzierung, des Kapitals und der Liquidität.

Sicherlich mag der eine oder andere Gefallen an der Rechnerei finden, aber Sie verfolgen mit den Kennzahlen das Ziel, aufschlussreichere Informationen über und für Ihren Verein zu gewinnen, und zwar hinsichtlich:

Analyse der Finanz-

und Vermögenssituation: Ob Ihr Verein bilanziert oder als

Jahresabschluss eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt, ist

unerheblich. Sie können Zahlen nach Ihren Vorstellungen bündeln und

dadurch für Sie und Ihren Verein spezielle aussagefähige Daten und

Statistiken ermitteln.

Analyse der Finanz-

und Vermögenssituation: Ob Ihr Verein bilanziert oder als

Jahresabschluss eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt, ist

unerheblich. Sie können Zahlen nach Ihren Vorstellungen bündeln und

dadurch für Sie und Ihren Verein spezielle aussagefähige Daten und

Statistiken ermitteln.

Vereinsentwicklung:

Die Gegenüberstellung gleicher Kennzahlen aus verschiedenen

Abrechnungsperioden beziehungsweise Geschäftsjahren ermöglicht es

Ihnen, Entwicklungen zu beobachten und – sollten Ihnen diese

Entwicklungen nicht gefallen – möglichst frühzeitig

entgegenzuwirken. Aber vielleicht erkennen Sie ja auch, dass es

keine Veränderungen gibt, was für Stabilität spricht.

Vereinsentwicklung:

Die Gegenüberstellung gleicher Kennzahlen aus verschiedenen

Abrechnungsperioden beziehungsweise Geschäftsjahren ermöglicht es

Ihnen, Entwicklungen zu beobachten und – sollten Ihnen diese

Entwicklungen nicht gefallen – möglichst frühzeitig

entgegenzuwirken. Aber vielleicht erkennen Sie ja auch, dass es

keine Veränderungen gibt, was für Stabilität spricht.

Vereinsvergleich: Mit

gleichen Kennzahlen können Sie Ihren Verein mit anderen Vereinen

vergleichen und bewerten. Das ist wie ein Wettkampf für Ihren

Verein.

Vereinsvergleich: Mit

gleichen Kennzahlen können Sie Ihren Verein mit anderen Vereinen

vergleichen und bewerten. Das ist wie ein Wettkampf für Ihren

Verein.

Die Kennzahlen, die ich Ihnen im Folgenden vorstelle, beschäftigen sich insbesondere mit:

der Struktur der

Einnahmen

der Struktur der

Einnahmen

der

Kapitalstruktur

der

Kapitalstruktur

der Liquidität

der Liquidität

Auf die Plätze, fertig, los!

Angenommen, der Jahresabschluss liegt vor Ihnen und – gleichgültig ob als Bilanz mit Gewinn-und-Verlust-Rechnung oder als Einnahmenüberschussrechnung mit einer Vermögensaufstellung – weist ein Ergebnis aus, das Sie zufrieden stimmt oder auch nicht. Aber selbst bei einem Überschuss, der durchaus beruhigend ist, sollten Sie sich die Frage stellen, wie der Gewinn erzielt wurde. Können Sie in Zukunft wieder damit rechnen oder lag ein besonderes Ereignis zu Grunde? Wie sind die Einnahmen strukturiert und welche Anteile an den Gesamteinnahmen haben die verschiedenen Einnahmequellen?

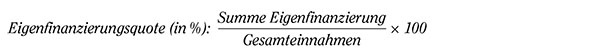

Ermittelt wird das Ergebnis aus der Summe aller Einnahmen abzüglich aller Ausgaben. Deshalb ist es sinnvoll, die Einnahmen etwas genauer zu betrachten, um Aufschluss darüber zu erhalten, woher die Einnahmen stammen und wie sicher sie auch in Zukunft sind. Am besten gliedern Sie alle Einnahmen entsprechend der Fragestellung um. Statt der Zuordnung nach steuerlichen Aspekten – wie im Jahresabschluss – wird danach unterschieden, ob die Einnahmen aus eigener Kraft – kurz: Eigenfinanzierung – oder von Fremden erzielt wurden. Der Anteil der Eigenfinanzierung an den Gesamteinnahmen wird als Eigenfinanzierungsquote bezeichnet und folgendermaßen berechnet:

Darüber hinaus können auch die einzelnen eigenfinanzierten Einnahmeblöcke in Beziehung zu den Gesamteinnahmen gesetzt und entsprechende Quoten ermittelt werden, wie beispielsweise eine Beitrags- oder eine Spendenquote. Eine solche neu gegliederte Aufstellung der Einnahmen könnte wie in Tabelle 15.1 aussehen.

Mit der Erkenntnis, dass über 80 Prozent der Einnahmen eigenfinanziert sind und demzufolge ein deutlich geringerer Teil fremdfinanziert ist, lässt es sich doch beachtlich ruhiger schlafen. Mit fast 33 Prozent machen die Beiträge den größten Batzen aller Einnahmen aus. Und diese Einnahmen sind eine recht sichere Kalkulationsgrundlage.

| Euro | Prozent | ||

| 1. | Eigenfinanzierung | ||

| 1.1 | Beiträge | 2.680 | 32,8 |

| 1.2 | Spenden | 743 | 9,1 |

| 1.3 | Einnahmen aus Sportveranstaltungen | 1.258 | 15,4 |

| 1.4 | Einnahmen aus geselligen Veranstaltungen | 1.046 | 12,8 |

| 1.5 | Einnahmen aus Werbung und Sonstigem | 891 | 10,9 |

| Summe Eigenfinanzierung | 6.618 | 81,1 | |

| 2. | Fremdfinanzierung | ||

| 2.1 | Zuschüsse der Landessportbünde, Kreis- und Fachverbände | 537 | 6,6 |

| 2.2 | Zuschüsse des Bundes und der Länder | 285 | 3,5 |

| 2.3 | Zuschüsse der Kreise, Städte und Gemeinden | 724 | 8,9 |

| Summe Fremdfinanzierung | 1.546 | 18,9 | |

| Gesamteinnahmen | 8.164 |

Tabelle 15.1: Beispiel zur Berechnung von Finanzierungsquoten

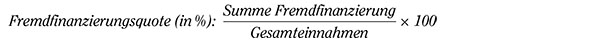

Die Fremdfinanzierungsquote ist das Gegenstück zur Eigenfinanzierungsquote. Der Teil der Einnahmen, die nicht aus eigener Kraft erzielt, sondern von Fremden zugeschossen wurden, wird Fremdfinanzierung genannt. Der Anteil der fremdfinanzierten Summe an den Gesamteinnahmen wird Fremdfinanzierungsquote genannt und so berechnet:

Die in Tabelle 15.1 ausgewiesene Fremdfinanzierungsquote von 18,9 Prozent verdeutlicht eine gewisse Abhängigkeit von den Fremden. Sollte beispielsweise die Gemeinde eine Kürzung der Zuschüsse beschließen, würde sich das natürlich auf die Einnahmesituation des Vereins auswirken. Allerdings beträgt der entsprechende Anteil des Zuschusses nur 8,9 Prozent, die maximal (bei einer 100-prozentigen Kürzung) auszugleichen wären.

Eigenkapitalquote/Vereinsvermögensquote

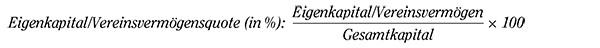

Was für Unternehmen gut und wichtig ist, kann auch für Vereine nützlich sein. Dazu gehört die Kenntnis der Kapitalstruktur. Bei all dem, was der Verein an Vermögensgegenständen besitzt, seien es Gebäude, Einrichtungen, Kleinbusse oder auch nur Bank- und Kassenguthaben, sollten Sie wissen, was davon tatsächlich dem Verein und was gegebenenfalls den Gläubigern gehört. Zur Ermittlung dessen ist die Eigenkapital- beziehungsweise Vereinsvermögensquote ein hilfreiches Instrument.

Bei der Eigenkapitalquote handelt es sich um eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das eigene Kapital ins Verhältnis zum gesamten Kapital setzt und somit den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital angibt.

Bilanzierende Vereine greifen dabei wie die Unternehmen auf die Passivseite der Bilanz zurück, in der die Eigenmittel – beim Unternehmen als Eigenkapital und beim Verein als Vereinsvermögen bezeichnet – und das Gesamtkapital als Bilanzsumme ausgewiesen werden.

Und so lässt sich die Eigenkapitalquote/Vereinsvermögensquote berechnen:

Anhand dieser Quote wird die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Vereins beurteilt. Je höher die Vereinsvermögensquote ist, desto höher ist auch die Unabhängigkeit von den Gläubigern. Bei der maximal möglichen Vereinsvermögensquote von 100 Prozent gibt es nur Eigenmittel und keine Fremdmittel von Gläubigern, was einer 100-prozentigen Unabhängigkeit entspricht.

Außerdem schafft ein höherer Anteil an Eigenmitteln einen Sicherheitspuffer, wenn schlechte Zeiten zu überstehen sind und vielleicht sogar Verluste hingenommen werden müssen. Demzufolge verringert eine hohe Vereinsvermögensquote das Risiko einer Insolvenz aus Überschuldung.

Für Ihre Kreditgeber ist die Vereinsvermögensquote ein Indikator für die Bonität und das Risiko eines Vereins.

Das gesamte Kapital setzt sich aus den eigenen Mitteln, dem Eigenkapital beziehungsweise Vereinsvermögen und den fremden Mitteln, dem Fremdkapital, in Form von Darlehen und Verbindlichkeiten zusammen. Der Teil, der nicht Vereinsvermögen ist, ist fremdes Kapital, das der Verein seinen Gläubigern schuldet. In der Regel sind das die Klassiker Bankkredite und Hypotheken. Aber auch Verbindlichkeiten gehören zum Fremdkapital. Der Anteil des Fremdkapitals am gesamten Kapital wird Fremdkapitalquote genannt und folgendermaßen berechnet:

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil am Gesamtkapital an, der nicht durch eigene Mittel des Vereins, sondern durch externe Geldgeber finanziert ist. Damit ist die Fremdkapitalquote ebenfalls ein Indikator für die Beurteilung der Kreditfähigkeit eines Vereins. Je höher bereits der Anteil des Fremdkapitals ist, desto geringer wird die Bonität des Vereins eingestuft. Die Fremdkapitalquote ergänzt um die Eigenkapitalquote ergibt 100 Prozent des Gesamtkapitals. Dabei sollte die Fremdkapitalquote kleiner sein als die Eigenkapitalquote und damit immer unter 50 Prozent liegen.

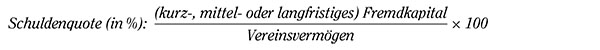

Der Begriff Schuldenquote, auch als Schuldenstands-, Verschuldens- oder Verschuldungsquote bezeichnet, ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die von Unternehmen und Vereinen ermittelt wird. Wenn dieser Begriff auftaucht, kann es sich auch um die Schulden einer ganzen Volkswirtschaft handeln.

Bei Vereinen beschreibt die Schuldenquote das Verhältnis zwischen den Schulden, also dem Fremdkapital, und dem Vereinsvermögen, was sich als Formel so darstellt:

Sind Fremdkapital und Vereinsvermögen gleich groß, beträgt die Schuldenquote 100 Prozent, was bedeutet, dass jeder Euro des Vereinsvermögens mit jeweils einem Euro Schulden belastet ist. Das ist nicht unbedingt eine beruhigende Situation, aber sie ist sicherlich besser, als wenn die Schuldenquote größer als 100 Prozent ist. Dann ist nämlich jeder eigene Euro mit mehr als einem Euro Schulden belastet und das bedeutet die Gefahr einer Insolvenz durch Überschuldung.

Diese betriebswirtschaftliche Kennzahl ist die Abkürzung des englischen »earnings before interest and taxes«. Sie dient dazu, ein Ergebnis zu ermitteln, das ausschließlich aus dem regelmäßigen, ordentlichen Geschäftsbetrieb erzielt wird und keinen außerordentlichen Einflüssen unterliegt. Außerordentliche, nicht regelmäßig wiederkehrende, mitunter nur einmalige Einnahmen und Ausgaben werden dabei außer Acht gelassen. Bei Vereinen betrifft es in der Regel Veranstaltungen, wie beispielsweise Jubiläumsfeiern, die sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb führen.

Mithilfe des EBIT kann die wirtschaftliche Lage der eigentlichen regelmäßigen Tätigkeiten des Vereins eingeschätzt werden. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine Bereinigung des Überschusses und hoffentlich nicht eines Verlusts.

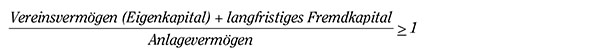

Die goldene Bilanzregel ist eine Kennzahl, die zu den sogenannten horizontalen Finanzierungsregeln gehört. Horizontal werden sie deshalb genannt, weil Positionen der einen Seite der Bilanz (Aktiva, Mittelverwendung) mit Positionen der anderen Seite (Passiva, Mittelherkunft) in Beziehung gesetzt werden.

Die goldene Bilanzregel im engeren Sinn besagt, dass das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz durch das Eigenkapital beziehungsweise durch das Vereinsvermögen gedeckt sein sollte. Das lässt sich mit folgenden Formeln berechnen:

oder andersherum

Die goldene Bilanzregel im weiteren Sinn – auch silberne Bilanzregel genannt – verlangt eine Übereinstimmung der Fristen zwischen dem Vermögen (Aktiva) und dem Kapital (Passiva), sodass zum Vereinsvermögen das langfristige Kapital hinzukommt. Die Formeln werden wie folgt ergänzt:

oder andersherum

Für den Fall, dass im praktischen Alltag diese Regeln nicht immer eingehalten werden (können), sollten sie dennoch für jeden Verein als Orientierung und Leitlinie für die Finanzierung dienen. Auch wenn die Einhaltung dessen keine Garantie gegen finanzielle Schieflagen ist, gilt es jedoch als sehr wahrscheinlich, dass das finanzielle Gleichgewicht auch in Zukunft relativ sicher ist.

Die Anlagenquote, auch Anlagenintensität genannt, stellt das Anlagevermögen im Verhältnis zum gesamten Vermögen dar. Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dem Verein langfristig, das heißt länger als ein Jahr zur Verfügung stehen, zum Beispiel Gebäude, Sport- und Spielvorrichtungen, Vereinsheimausstattungen, Kraftfahrzeuge, Büroausstattungen und so weiter. Zum Gesamtvermögen gehören neben dem Anlage- auch das Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten, die zusammen als Bilanzsumme ausgewiesen werden.

Die Anlagenquote verdeutlicht, wie viel Prozent des gesamten Vermögens langfristig Kapital bindet und außerdem erhebliche fixe Kosten wie Abschreibungen, Zinsen, Instandhaltungs- und andere Kosten verursacht. Unabhängig davon, wie gut es dem Verein geht und wie üppig seine Einnahmen ausfallen, diese fixen Kosten müssen immer irgendwie gedeckt werden.

Je höher die Anlagenquote, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden und desto höher sind die fixen Kosten. Folglich kann ein Verein nur schwer auf sich ändernde Gegebenheiten reagieren. Beispielsweise wurden zu Zeiten des Tennisbooms in Deutschland in den 1980er-Jahren viele Vereine nicht nur neu gegründet, sondern bereits bestehende Vereine bauten ihre Kapazitäten mit zusätzlichen Plätzen aus und erweiterten die Clubhäuser. Als die Tennishochzeit wieder abebbte, waren erhebliche finanzielle Mittel fest gebunden und die damit verbundenen fixen Kosten verschlangen erhebliche Anteile der laufenden Einnahmen. Viele Vereine – so sie es überlebt haben – leiden heute noch unter dieser finanziellen Belastung.

Je nach Vereinstyp und Satzungszweck kann die Anlagenquote erheblich variieren. Der Karnevalsverein, der sich zur Pflege von Kultur und Brauchtum regelmäßig in einer städtischen Mehrzweckhalle trifft, für seine Auftritte probt und außerdem Kostüme näht und Umzugswagen dekoriert, benötigt grundsätzlich keine größeren Gegenstände des Anlagevermögens. Seine Anlagenquote wird deutlich niedriger ausfallen, als die eines Mehrspartensportvereins, der über eigene Sportstätten wie Kegelbahnen, Tennisplätze und -hallen verfügt. Deshalb ist im Einzelfall zu prüfen, welcher Wert der ideale, erstrebenswerte ist.

Berechnet wird die Anlagenquote so:

»Die Fähigkeit, auf welche die Menschen den meisten Wert legen, ist die Zahlungsfähigkeit.« (Oscar Blumenthal) Auch in diesem Buch gehört sie zu den Top Ten. Im Fachjargon wird die Zahlungsfähigkeit als Liquidität bezeichnet, was aus dem Lateinischen abgeleitet »flüssig« bedeutet. Liquidität beschreibt die Fähigkeit eines Vereins, einer Unternehmung oder auch einer Privatperson, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, und zwar nicht nur in der vereinbarten Höhe irgendwann einmal, sondern auch zum vereinbarten Zeitpunkt. Die Zeitpunkte beziehungsweise die Fristen sind für die Zahlungsfähigkeit ausschlaggebend.

Vor allem geht es bei der Liquidität um die kurzfristige Zahlungsfähigkeit für Verbindlichkeiten, die binnen eines Jahres fällig werden. Um abschätzen zu können, ob Sie zahlungsfähig sind, müssen Sie alle Zahlungsverpflichtungen in diesem Zeitraum – soweit bekannt – mit Ihren Zahlungsmitteln, also Ihrem Geld, in Beziehung setzen. Anhand dieser Beziehung können Sie sehen, ob Sie Ihren Verpflichtungen nachkommen können oder ob Sie einer Insolvenz entgegenschlittern.

Als Zahlungsmittel wird nicht nur das jetzt vorhandene Geld zur Liquiditätsermittlung gezählt, sondern auch weitere Vermögensgegenstände, die leicht in Geld umgewandelt werden können. Dabei wird nach zunehmender Zahlungsfrist in drei Stufen – den sogenannten Liquiditätsgraden – unterschieden, und zwar:

Liquidität 1. Grades: Gibt den Anteil der

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen/Verbindlichkeiten an, der mit den flüssigen Mitteln

sofort bezahlt werden kann.

Liquidität 1. Grades: Gibt den Anteil der

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen/Verbindlichkeiten an, der mit den flüssigen Mitteln

sofort bezahlt werden kann.

Liquidität 2. Grades: Gibt den Anteil der

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen/Verbindlichkeiten an, der mit

den flüssigen Mitteln und ein paar schnell umwandelbaren Mitteln

binnen weniger Tage bezahlt werden kann.

Liquidität 2. Grades: Gibt den Anteil der

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen/Verbindlichkeiten an, der mit

den flüssigen Mitteln und ein paar schnell umwandelbaren Mitteln

binnen weniger Tage bezahlt werden kann.

Liquidität 3. Grades: Hierbei werden für die

Begleichung der kurzfristigen Verbindlichkeiten weitere in Geld

umwandelbare Vermögensgegenstände hinzugenommen, deren Umwandlung

noch ein paar Tage länger dauern kann.

Liquidität 3. Grades: Hierbei werden für die

Begleichung der kurzfristigen Verbindlichkeiten weitere in Geld

umwandelbare Vermögensgegenstände hinzugenommen, deren Umwandlung

noch ein paar Tage länger dauern kann.

Die Liquidität 1. Grades wird auch als Barliquidität oder mit dem englischen Begriff »Cash Ratio« bezeichnet, weil als Zahlungsmittel ausschließlich das »wirklich Bare« herangezogen wird. Dazu gehört alles, womit Sie sofort zahlen können, wie Bargeld, Bankguthaben, Schecks und Wechsel. Berechnet wird die Liquidität 1. Grades so:

Anhand dieser Zahl ist zu erkennen, inwieweit Ihr Verein seinen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen allein durch seine flüssigen Mittel nachkommen kann. Bei einer Barliquidität von 20 Prozent und mehr gilt ein Verein oder Unternehmen als absolut liquide, sodass Sie diesen Wert gerade als Verein möglichst nicht unterschreiten sollten.

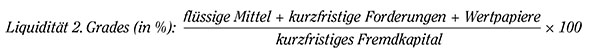

Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um weitere Vermögenswerte ergänzt, die in kurzer Zeit, also im Laufe eines Jahres, in flüssige Mittel verwandelt werden. Dazu gehören die kurzfristigen Forderungen, also Geld, das andere Ihnen schulden und binnen eines Jahres zurückzahlen müssen, und – falls vorhanden – Wertpapiere. Diese Beträge zusammen werden wieder ins Verhältnis mit den kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen gesetzt. Auch für die Liquidität 2. Grades gibt es weitere Begriffe wie Einzugsliquidität (kurz: EL) oder die englischen Bezeichnungen »Acid Test Ratio« (kurz: ATR) oder »Quick Ratio«.

Die Formel zur Berechnung der Liquidität 2. Grades lautet:

Ist das kurzfristige Fremdkapital gleich groß wie die im Nenner ausgewiesene Summe der flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen und Wertpapiere, beträgt die Liquidität 2. Grades 100 Prozent und Sie können sicher sein, dass die Mittel zur Deckung ausreichen. Ist das kurzfristige Fremdkapital jedoch größer als das kurzfristig liquidierbare Vermögen und die EL liegt unter 100 Prozent, wird es eng und die Gefahr einer Insolvenz infolge eines Liquiditätsengpasses lauert. Die Einzugsliquidität ist also ein Maß dafür, ob Ihr Verein in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen, und sollte die 100 Prozent nicht unterschreiten.

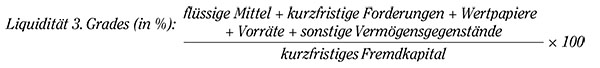

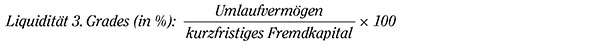

Aller guten Dinge sind drei. Bei der Liquidität 3. Grades wird das gesamte Umlaufvermögen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gesetzt. Dabei werden die liquidierbaren Mittel um Vorräte und sonstige Vermögensgegenstände erweitert. Die Formel lautet dann:

Oder kurz:

Sollte die Liquidität 3. Grades unter 100 Prozent liegen, bedeutet das, dass das Umlaufvermögen nicht ausreicht, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Um den Zahlungsverpflichtungen jedoch nachkommen zu können, müsste der Verein Gegenstände aus dem Anlagevermögen verkaufen, um an liquide Mittel heranzukommen. Deshalb sollte diese Liquiditätskennzahl immer über 100 Prozent liegen.

Der Vollständigkeit halber möchte ich Ihnen einen weiteren Begriff, der für die Liquidität 3. Grades verwendet wird, nicht vorenthalten. Es ist die englische Bezeichnung »Current Ratio«.

Übrigens finden Sie alle erforderlichen Zahlen für die Berechnung Ihrer Liquidität in den Jahresabschlussberichten Bilanz beziehungsweise Vermögensaufstellung.

Das Working Capital ist eine weitere Kennzahl, die zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit herangezogen wird. Nicht zuletzt wegen ihres hohen Stellenwerts erscheint es angemessen, dass es mehrere Kennzahlen zur Zahlungsfähigkeit gibt.

Bei den Kennzahlen, die ich Ihnen bisher vorgestellt habe, handelt es sich um Quoten, die dadurch ermittelt werden, dass mindestens zwei Beträge durch Division ins Verhältnis gesetzt werden. Um sie in Prozent auszudrücken, werden sie noch mit 100 multipliziert. Das Working Capital weicht von dieser Rechenart und der Darstellung als Quote beziehungsweise in Prozent ab. Das Working Capital wird in »knallharter Währung« als Betrag ausgewiesen und mithilfe einer Subtraktion folgendermaßen berechnet:

Working Capital = Umlaufvermögen – kurzfristiges Fremdkapital

Ist das Umlaufvermögen größer als das kurzfristige Fremdkapital, ist der Betrag größer als null, also positiv, und Sie können die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen erfüllen. In diesem Fall liegt auch die Liquidität 3. Grades bei über 100 Prozent. Was bedeutet es jedoch, wenn das Working Capital negativ ist? Dann sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht mit dem Umlaufvermögen gedeckt, sodass zu deren Deckung das Anlagevermögen hinzugenommen werden muss. Oder andersherum ausgedrückt: Das Anlagevermögen ist zumindest teilweise kurzfristig finanziert. Das wiederum ist ein Verstoß gegen die goldene Bilanzregel, über die Sie in diesem Kapitel bereits einiges erfahren haben.

Da das Working Capital auf die gleichen Zahlen wie die Liquidität 3. Grades zurückgreift, sie aber nur mit einer anderen Rechenart in Beziehung setzt, ergeben sich folgende Zusammenhänge zwischen der Liquidität 3. Grades (L3) und dem Working Capital (WC):

L3 = 1 ↔

WC = 0

L3 = 1 ↔

WC = 0

L3 > 1 ↔ WC >

0

L3 > 1 ↔ WC >

0

L3 < 1 ↔ WC <

0

L3 < 1 ↔ WC <

0