Capitolo quinto

Tenere lo stato a distanza: il popolamento delle alture

La pagoda è terminata; il paese è in rovina.

Proverbio birmano.

Quando una comunità in crescita conquista nuovi territori ed espelle i loro vecchi occupanti (o alcuni di loro) invece di assimilarli nel proprio tessuto sociale, quelli che se ne vanno possono diventare, nel nuovo territorio in cui si diffondono, un nuovo tipo di società.

OWEN LATTIMORE, The Frontier in History.

La Commissione d’indagine sugli attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri gemelle di New York in una relazione sul suo operato ha richiamato l’attenzione sulla nuova localizzazione della minaccia terroristica: non arriva piú da uno stato-nazione ostile ma da quelli che i membri della Commissione chiamano «santuari», nel senso di «luoghi di rifugio e protezione», situati in «vaste regioni non presidiate», «poco governate, fuori dal controllo della legge», «remote», e «con un territorio molto impervio»1. In particolare vengono citati due di questi luoghi, le regioni Tora Bora e Shah-i-Kot lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan, e le isole a sud delle Filippine e dell’Indonesia «in cui è difficile mantenere l’ordine». La Commissione era consapevole che queste aree sono ostili all’esercizio del potere da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati a causa della lontananza geografica, del terreno proibitivo e, soprattutto, della relativa assenza di potere statale, ma non ha osservato che buona parte della popolazione si è stabilita lí perché storicamente erano zone rifugio dal potere dello stato.

Proprio come una regione remota e relativamente fuori dal controllo dello stato ha fornito un luogo di rifugio e protezione a Osama bin Laden e al suo seguito, cosí la vasta regione montuosa del Sud-est asiatico continentale che abbiamo chiamato Zomia ha fornito un luogo di rifugio storico per i popoli che fuggivano dallo stato. Se adottiamo una prospettiva di lungo periodo – e per «lungo» intendo millecinquecento o duemila anni – è molto sensato considerare i popoli delle alture di oggi come i discendenti di un lungo processo di marronage, come fuggitivi dai progetti di creazione dello stato nelle valli. Le loro pratiche agricole, l’organizzazione sociale, le strutture di governo, le leggende e in generale la loro organizzazione culturale portano tracce consistenti di pratiche di evasione e di presa di distanza dallo stato.

Questo modo di considerare le alture come zone popolate, fino a tempi molto recenti, da un processo migratorio di evasione dallo stato è in netto contrasto con una visione piú antica che fa ancora parte delle credenze popolari degli abitanti di valle. Questa visione considerava il popolo delle alture una popolazione aborigena che, per qualche ragione, non era riuscita a passare a un modo di vivere piú civilizzato: nello specifico, fare i coloni, coltivare riso irriguo, praticare la religione delle pianure e appartenere (come suddito o come cittadino) a una grande comunità politica. Nella versione piú rigida di questo modo di vedere, il popolo delle alture era una popolazione immutabilmente aliena che viveva in una sorta di pozzo culturale delle montagne e quindi inadatta a prospettive di avanzamento culturale. Nella visione piú caritatevole, ormai prevalente, tali popolazioni sono state «lasciate indietro» culturalmente e materialmente (forse sono anche i «nostri antenati viventi») e quindi devono essere oggetto di programmi di sviluppo che li integrino nella vita culturale ed economica della nazione.

Se invece si considera la popolazione di Zomia come un complesso di popolazioni che, in un momento o nell’altro, hanno scelto di trasferirsi fuori dall’immediata portata del potere statale, allora la sequenza implicita nella vecchia visione evoluzionistica diventa insostenibile. Vivere nelle alture diventa, invece, in gran parte un effetto dello stato, il tratto distintivo di una società creata da coloro che per qualunque motivo hanno lasciato l’ambito del potere diretto dello stato. Come vedremo, questa visione dei popoli delle alture come società «stato-repellenti» – o persino società antistatali – dà molto piú senso alle pratiche agricole, ai valori culturali e alla struttura sociale delle regioni montuose.

La logica complessiva del popolamento demografico delle alture è ragionevolmente accertata, nonostante le prove relative ai periodi piú antichi siano poco chiare e lacunose. Il sorgere di potenti stati risicoli superiori militarmente e demograficamente alle società piú piccole portò a un doppio processo di assorbimento e assimilazione, da una parte, e di espulsione e conflitto, dall’altra. Le società minori assorbite sparirono come società distinte, anche se prestarono il loro colore culturale all’amalgama che venne a rappresentare la cultura di valle. Le società che furono espulse o decisero di fuggire si spinsero in remoti luoghi di rifugio nei territori periferici, spesso ad altitudini elevate. Le zone di rifugio in cui riparavano non erano certo disabitate ma, nel lungo periodo, il peso demografico dei migranti in fuga dallo stato e dei loro discendenti ha finito col prevalere. Visto in una prospettiva storica di lungo raggio, il processo era caratterizzato da un andamento a singhiozzo. Nei periodi di pace dinastica ed espansione commerciale, o di espansione imperiale, la popolazione che viveva sotto l’egida dell’autorità dello stato aumentava. Si potrebbe dire che queste epoche siano caratterizzate dalla narrazione standard del «processo di civilizzazione», anche se questo non è stato benigno o volontario come implicano le versioni piú rosee. Ma in tempi di guerra, perdita del raccolto, carestia, tassazione schiacciante, contrazione economica o conquista militare, i vantaggi di un’esistenza sociale fuori dalla portata dello stato di valle erano molto piú allettanti. Il flusso delle popolazioni di valle in queste aree, spesso le alture, dove l’attrito del territorio forniva rifugio dallo stato, ha giocato un ruolo molto importante nel popolamento di Zomia e nella costruzione delle società «stato-repellenti». Migrazioni di questo genere hanno avuto luogo a scale piccole e grandi nel corso degli ultimi duemila anni e ogni nuova ondata migratoria incontrava quelli che erano arrivati prima e quelli che si erano stabiliti nelle regioni montuose già da tempo. La complessità etnica di Zomia in larga misura è dovuta al processo di conflitto, amalgama e riformulazione di identità in questo spazio poco governato. Tale processo è stato raccontato raramente perché non ha trovato posto nei testi di autorappresentazione degli stati di valle, ma è stato molto comune fino al XX secolo e, come vedremo, continua a scala minore ancora oggi.

Uno stato in particolare è stato piú degli altri la forza propulsiva che ha spostato moltitudini di persone e ne ha assorbite altrettante. A partire almeno dall’espansione della dinastia han verso sud fino al Fiume Azzurro (202 a.C. - 220 d.C.), quando lo stato cinese divenne per la prima volta un grande impero agrario, e continuando a singhiozzo fino alla dinastia Qing e ai suoi successori, la Repubblica e la Repubblica popolare cinese, le popolazioni che cercavano di sfuggire all’assimilazione si sono spostate a sud, a ovest e poi a sud-ovest all’interno di Zomia – nello Yunnan, nel Guizhou, nel Guangxi e nel vero e proprio Sud-est asiatico. Altri stati risicoli, sorti piú tardi, hanno imitato lo stesso processo a scala minore e a volte hanno rappresentato un ostacolo strategico all’espansione cinese; i piú importanti erano gli stati birmano, siamese, trinh e tibetano, ma erano sempre stati di serie B, mentre una grande quantità di stati risicoli ancora piú piccoli, che per un certo periodo hanno giocato un ruolo simile – Nanzhao, Pyu, Lamphun/Haripunjaya e Kengtung, per citarne solo alcuni – è caduta nell’oblio. Come macchine produttrici di forza lavoro, hanno catturato e assorbito popolazioni e, allo stesso modo, hanno espulso quelle che fuggivano dallo stato verso le alture e creavano la propria frontiera «barbara».

L’importanza delle alture come luogo in cui rifugiarsi dai molti oneri imposti sui sudditi dello stato non è passata inosservata. Come ha notato Jean Michaud: «In una certa misura i montanari si possono considerare rifugiati di guerra che hanno scelto di rimanere fuori dal diretto controllo delle autorità statali, autorità che cercavano di controllare il lavoro e le risorse tassabili e di assicurarsi l’accesso a popolazioni da cui potevano reclutare soldati, servi, concubine e schiavi. Questo significa che i montanari sono sempre stati in fuga»2. Se esaminata alla luce delle prove storiche, agro-ecologiche ed etnografiche, l’osservazione di Michaud diventa una potente griglia di lettura attraverso cui Zomia appare come una vasta periferia di resistenza allo stato. Lo scopo di questo e dei successivi due capitoli è delineare un ragionamento che sostenga questa interpretazione.

Altre regioni di rifugio.

La prospettiva che proponiamo per comprendere Zomia non è nuova. Una logica simile è stata osservata in molte regioni del mondo, piccole e grandi, dove regni in espansione hanno costretto popolazioni minacciate a scegliere tra assimilazione e resistenza. Dove la popolazione minacciata è organizzata in forme statali, la resistenza può diventare un confronto militare in seguito al quale gli sconfitti vengono assorbiti o costretti a migrare altrove. Nel caso la popolazione sotto minaccia sia senza stato, le sue scelte in genere si riducono all’assimilazione e alla fuga, quest’ultima spesso accompagnata da schermaglie di retroguardia e incursioni3.

Un ragionamento di questo tipo è stato condotto circa trent’anni fa da Gonzalo Aguirre Beltrán a proposito dell’America Latina. Nel suo libro dal titolo Regiones de Refugio sostiene che in regioni remote e inaccessibili, lontano dai centri di controllo spagnolo, fosse rimasta una sorta di società pre-conquista. La collocazione di queste zone era determinata da due fattori: primo, erano territori di scarso interesse economico per i colonizzatori spagnoli; secondo, erano aree geograficamente proibitive in cui l’attrito della distanza era particolarmente forte. Aguirre Beltrán parla di zone di «campagne aspre, isolate dalle vie di comunicazione da barriere fisiche, con un paesaggio duro e rese agricole molto scarse». Tre ambienti che corrispondono a queste caratteristiche sono i deserti, le giungle tropicali e le montagne, tutti «ostili o inaccessibili al movimento umano»4. Secondo Aguirre Beltrán, la popolazione indigena era in gran parte costituita da superstiti, perché fuggiti o costretti a insediarsi in queste zone, ma soprattutto ignorati dagli spagnoli, per i quali il territorio non aveva un interesse economico e non rappresentava una minaccia militare.

Aguirre Beltrán tiene conto del fatto che, a causa dell’appropriazione delle terre da parte degli spagnoli, una parte della popolazione indigena sia stata costretta ad abbandonare i campi e ritirarsi nella sicurezza rappresentata dalle regioni meno desiderate dai colonos ladinos5, ma le ricerche successive hanno allargato enormemente il ruolo giocato dalla fuga e dalla ritirata. In una prospettiva di lungo periodo, sembrerebbe che alcuni, se non la maggior parte dei popoli «indigeni» di cui parla Aguirre Beltrán, in realtà una volta fossero coltivatori sedentari che vivevano in società fortemente stratificate, e che furono costretti dalla pressione degli spagnoli e dal massiccio crollo demografico causato dalle epidemie a riformulare le loro società in modo da accentuarne le caratteristiche di adattamento e mobilità. Perciò Stuart Schwartz e Frank Salomon scrivono di «variazioni verso il basso della dimensione del modulo del gruppo, [minore] rigidità delle organizzazioni di parentela e [minore] centralizzazione socio-politica», il che ha trasformato gli abitanti di sistemi complessi collocati lungo sponde fluviali in «popoli di villaggio riconosciuti separatamente». Quindi, una popolazione che piú tardi potrebbe essere considerata tribale e arretrata, persino neolitica, deve essere invece vista come l’adattamento storico a una minaccia politica e a un contesto demografico radicalmente nuovo6.

L’interpretazione contemporanea, come documentata da Schwartz e Salomon, parla di massicci spostamenti di popolazione e rimpasto etnico. In Brasile, i nativi che fuggivano dalle reducciones coloniali e dal lavoro forzato delle missioni – «superstiti di villaggi sconfitti, meticci, disertori» – spesso si raggruppavano alla frontiera, a volte venivano identificati con il nome del popolo nativo tra cui si erano insediati e a volte assumevano una nuova identità7. Come gli stati risicoli asiatici, anche i progetti di dominio spagnoli e portoghesi avevano bisogno di controllare la forza lavoro disponibile nello spazio statale. Il risultato finale della fuga provocata dall’insediamento forzato è stata la creazione di una distinzione tra zone statali, da una parte, e popolazioni che resistevano allo stato, geograficamente remote e spesso ad altitudini elevate, dall’altra. A parte il massiccio crollo demografico, specifico del Nuovo Mondo, la somiglianza con lo schema del Sud-est asiatico è notevole. Schwartz e Salomon, a proposito della reducciòn del 1570, affermano che gli spagnoli

per fronteggiare il declino della popolazione e la necessità di forza lavoro delle colonie, insediarono forzatamente le popolazioni in nuclei parrocchiali, il che provocò lo spostamento di migliaia di indiani e la loro redistribuzione nei territori prima dominati dagli Inca. Il progetto di concentrare insediamenti agro-pastorali sparsi in cittadine tutte uguali di tipo europeo venne attuato solo raramente, ma le sue conseguenze furono estese, se non uniformi, e comprendono la duratura antitesi tra i territori montuosi esterni dei nativi e i centri parrocchiali «civilizzati». […] Il declino della popolazione, l’inasprimento dei tributi e il regime delle quote di lavoro forzato spinsero migliaia di persone a lasciare la propria terra e rimescolarono intere popolazioni8.

Almeno nelle Ande, il forte contrasto tra centri civilizzati e «territori esterni dei nativi» sembra aver avuto un parallelo prima della Conquista nella distinzione tra corti inca e popolazione che resisteva allo stato nei territori periferici. Ma la relazione con l’altitudine era rovesciata: i centri degli Inca erano in alto e la periferia in basso, nelle umide foreste equatoriali i cui abitanti avevano resistito a lungo al potere degli Inca. Questo rovesciamento è un importante richiamo al fatto che la chiave della costruzione premoderna dello stato è la concentrazione di terre coltivabili e forza lavoro, non l’altitudine di per sé: nel Sud-est asiatico, le distese di terra coltivabile a riso irriguo piú vaste sono in basso; mentre in Perú buona parte della terra coltivabile si trova sopra i duemilasettecento metri di altezza, dove prosperano le colture di mais e patate, gli alimenti principali del Nuovo Mondo9. Nonostante il rovesciamento del rapporto con l’altitudine, sia lo stato inca sia quello spagnolo hanno creato una periferia «barbara» di resistenza allo stato. Nel caso spagnolo, l’aspetto piú notevole e istruttivo è che buona parte della periferia barbara era composta da transfughi da società piú complesse e organizzate che si allontanavano dai pericoli e dalle oppressioni dello spazio statale. Farlo spesso significava abbandonare le coltivazioni permanenti, semplificare la propria struttura sociale e dividersi in bande piú piccole e mobili. Ironicamente, sono anche riusciti a prendere in giro in modo ammirevole la precedente generazione di etnografi che ha creduto che i popoli sparsi sul territorio come gli yanomamo, i sirionó e i i tupo-guarani fossero quello che restava delle originarie popolazioni primitive.

Le popolazioni che per un certo periodo sono riuscite a sfuggire dal controllo europeo hanno finito per rappresentare zone di insubordinazione. Queste shatter zones, specialmente se con abbondanti risorse di sussistenza, erano come calamite che attraevano individui, piccoli gruppi e intere comunità che cercano un luogo di rifugio e protezione fuori dalla portata del potere coloniale. Schwartz e Salomon dimostrano che divennero una calamita di questo genere i jívaro e i vicini záparo, che avevano combattuto gli europei e controllavano diversi tributari dell’alta Amazzonia10. La conseguenza inevitabile dell’afflusso demografico diede origine alle caratteristiche della maggior parte delle zone di rifugio: un mosaico di identità, etnie e amalgama culturali incredibilmente complessi.

In Nordamerica alla fine del XVII secolo e per gran parte del XVIII, quando Britannia e Francia lottavano per la supremazia sui loro alleati nativi americani, soprattutto gli irochesi e gli algonchini, la regione dei Grandi Laghi divenne una zona di rifugio e di afflusso. La zona brulicava di fuggiaschi e rifugiati da molte aree e origini diverse. Richard White chiama questa zona «un mondo fatto di frammenti»: villaggi con le provenienze piú svariate che vivevano fianco a fianco e altri insediamenti di popolazioni miste messe insieme dalle circostanze11. In questa situazione, l’autorità era debole anche al livello del singolo piccolo villaggio e ogni insediamento era in sé radicalmente instabile.

Il guazzabuglio delle etnie nelle zone di rifugio del Nuovo Mondo è ulteriormente complicato dai fuggitivi provenienti da una nuova popolazione importata proprio per compensare il fatto di non riuscire a tenere sul posto la popolazione nativa: gli schiavi africani. Anch’essi, ovviamente una popolazione poliglotta, come schiavi in fuga si ritrovarono in zone di rifugio già occupate dai popoli nativi. In luoghi come la Florida, il Brasile e la Colombia e in molte zone dei Caraibi, l’incontro diede origine a popolazioni ibride molto complesse. Ma la promessa di una vita lontano dallo stato non attirava solo gli schiavi e i popoli nativi: ad aumentare l’incredibile complessità di questi spazi arrivarono anche avventurieri, commercianti, fuorilegge e reietti – i personaggi tipici di molte frontiere.

Qui possiamo distinguere un approssimativo andamento storico: l’espansione dello stato, quando implica forme di lavoro coatto, favorisce (condizioni geografiche permettendo) zone extra-statali di fuga e rifugio; gli abitanti di tali zone spesso sono una composizione di fuggitivi e popoli che erano già stabiliti lí. L’espansione coloniale europea sicuramente fornisce le migliori prove documentali di questo schema, che però è ugualmente applicabile alla stessa prima Europa moderna: un esempio su cui torneremo piú tardi è la frontiera cosacca creata da chi fuggiva dalla servitú della gleba della Russia dal XV secolo in avanti.

Ma c’è un secondo esempio particolarmente istruttivo: il «corridoio fuorilegge» della fine del XVII secolo tra gli stati agrari di Prussia e Brandeburgo e le potenze marittime di Venezia, Genova e Marsiglia12. La rivalità tra gli stati agrari per l’arruolamento forzato provocava costanti rastrellamenti per catturare «vagabondi» – in pratica chiunque non aveva fissa dimora – per soddisfare le draconiane quote di reclutamento. Gli zingari, gli itineranti poveri piú stigmatizzati e perseguitati, vennero criminalizzati e fatti oggetto della famosa caccia agli zingari. A sud-ovest c’era una rivalità altrettanto feroce tra gli stati marittimi per accaparrarsi schiavi per le galee, anch’essi arruolati forzatamente tra i vagabondi. In entrambe le zone la schiavitú nell’esercito o sulle galee era un’alternativa riconosciuta alla pena di morte, e le razzie per catturare i vagabondi erano strettamente collegate alla richiesta di forza lavoro militare.

Tra queste due zone di servitú forzata, però, esisteva una fascia di relativa immunità in cui fuggivano molti migranti poveri, in particolare gli zingari. Questa terra di nessuno, questa stretta zona di rifugio, divenne nota come «corridoio fuorilegge»: semplicemente una concentrazione di migranti «tra il Palatinato e la Sassonia, troppo lontana sia dalla zona di reclutamento di Brandeburgo-Prussia che dalla zona del Mediterraneo (in quest’ultimo caso, il valore degli schiavi non copriva i costi di trasporto)»13. Come nel caso delle zone di rifugio di Aguirre Beltrán e in generale delle comunità degli schiavi fuggitivi, il corridoio fuorilegge era un effetto dello stato e, nello stesso tempo, uno spazio sociale di resistenza allo stato modellato in base a una risposta deliberata di rifiuto della subordinazione14.

Prima di tornare alla vera e propria Zomia, meritano un breve accenno due esempi di rifugi «sulle alture» dal controllo statale nel Sud-est asiatico. Il primo – il caso dell’altopiano di Tengger nella parte orientale di Giava – è un esempio in cui, tra i motivi della migrazione, sembra avere una particolare importanza la sopravvivenza culturale e religiosa15. Il secondo è quasi un caso limite: la parte settentrionale dell’isola di Luzon, in cui la zona di rifugio dove hanno riparato i fuggiaschi era praticamente disabitata.

I monti di Tengger si distinguono per essere la principale roccaforte del culto indú-scivaista a Giava, l’unico culto esplicitamente non islamico sfuggito all’ondata di islamizzazione che seguí il crollo dell’ultimo importante regno indú-buddista (Majapahit) all’inizio del XVI secolo. Secondo i resoconti locali, parte della popolazione sconfitta fuggí a Bali, mentre una frazione cercò rifugio nelle montagne. Come osserva Robert Hefner, «è curioso che l’attuale popolazione dei monti Tengger abbia mantenuto un forte attaccamento al culto indú ma abbia completamente abbandonato caratteristiche dell’induismo come le caste, le corti e l’aristocrazia»16. La popolazione delle montagne era periodicamente alimentata da nuove ondate di migranti che fuggivano dagli stati di pianura. Il regno di Mataram, sorto nel XVII secolo, mandò ripetute spedizioni nei Tengger per catturare schiavi, spingendo chi era scampato alla cattura ancora piú in alto, dove era relativamente piú al sicuro. Negli anni Settanta del 1600 un principe madurese si rivoltò contro Mataram, ormai sotto la protezione olandese; quando la rivolta fu repressa, i ribelli allo sbando fuggirono ai loro inseguitori olandesi sulle montagne. Piú tardi, l’ex schiavo Surapati, un altro ribelle e fondatore di Pasuruan, fu a sua volta sconfitto dagli olandesi, ma i suoi discendenti continuarono a resistere per anni nelle loro roccaforti. Il caso dei monti Tengger, un prodotto di quella che Hefner chiama 250 anni di violenza politica, è una straordinaria concentrazione di fuggitivi – da schiavitú, sconfitte, tasse, assimilazione culturale e coltivazione forzata sotto gli olandesi.

Alla fine del XVIII secolo, buona parte della popolazione si era spostata alle altitudini piú elevate, meno accessibili e piú difendibili, anche se economicamente piú precarie. La storia della fuga è ricordata ogni anno dagli abitanti dei Tengger non musulmani che gettano offerte nel vulcano in ricordo di quando scapparono dall’esercito islamico. La loro tradizione distintiva, nonostante il suo contenuto indú, è culturalmente codificata in una forte tradizione di autonomia del nucleo famigliare, autosufficienza e spinta antigerarchica. Il contrasto con i modelli di pianura colpí moltissimo un funzionario forestale alla sua prima visita: «Non si distinguono i ricchi dai poveri. Tutti parlano nello stesso modo con chiunque nonostante la loro posizione. I bambini parlano con i genitori e persino con il capo del villaggio usando il normale ngoko. Nessuno si inchina di fronte a qualcuno»17. Come osserva Hefner, l’obiettivo prioritario degli abitanti dei Tengger è evitare di «ricevere ordini»; un’aspirazione deliberatamente in contrasto con le elaborate gerarchie e i codici sociali delle pianure giavanesi. Sia la demografia sia l’etica dei monti Tengger, allora, si possono definire un effetto dello stato – un luogo geografico popolato per mezzo millennio da rifugiati in fuga dallo stato, provenienti dalle pianure, con valori egalitari e riti indú consapevolmente in contrasto con quelli degli abitanti delle pianure, islamici e osservanti dei ranghi18.

Un secondo caso storico del Sud-est asiatico insulare che strutturalmente assomiglia al caso che spero di dimostrare per Zomia in generale è quello della zona montuosa a nord di Luzon. Insieme ai monti Tengger, Luzon del Nord si può interpretare come una Zomia a piccola scala, popolata soprattutto da persone che sono fuggite dalla subordinazione della pianura.

Nell’accurata documentazione di Ethnohistory of Northern Luzon, Felix Keesing si è dato il compito di rendere conto delle differenze etniche e sociali tra i popoli di montagna e quelli di pianura. Respinge i resoconti che hanno come premessa una differenza essenziale e primordiale tra le due popolazioni – premessa che porterebbe alla necessità di storie di migrazione separate per spiegare la loro presenza a Luzon – per sostenere, invece, che le differenze si possono far risalire al lungo periodo spagnolo e alle «dinamiche ecologiche e culturali che hanno operato tra una popolazione originariamente comune»19. Ancora una volta l’immagine complessiva è una fuga avvenuta piú di cinquecento anni fa.

Una parte della popolazione dell’isola si stava spostando all’interno anche prima dell’arrivo degli spagnoli nel XVI secolo, per sfuggire ai mercanti di schiavi musulmani che razziavano le coste. Chi rimaneva vicino alla costa spesso costruiva torri di avvistamento per poter dare l’allarme in caso di incursioni schiaviste. Ma le ragioni per sfuggire alla schiavitú aumentarono notevolmente con la presenza spagnola. Come per lo stato risicolo, la chiave per la costruzione dello stato era l’imperativo di concentrare popolazione e produzione agricola in uno spazio limitato20. Le proprietà dei missionari, come le reducciones dell’America Latina, erano sistemi basati sul lavoro forzato con una patina di «civilizzazione cristiana» a mo’ di giustificazione ideologica. Era da queste «serre a crescita forzata» del potere di pianura che le persone fuggivano nei territori periferici e sulle alture, che, secondo Keesing, fino ad allora erano quasi spopolate. Le prove documentali, afferma, «dimostrano come i gruppi accessibili dovessero scegliere tra la sottomissione al controllo straniero e la ritirata nei territori interni. In seguito alle periodiche rivolte contro il dominio spagnolo, qualcuno fuggiva all’interno e altri successivamente si ritiravano sulle montagne. […] In tutti e nove gli studi di area, la fuga nelle montagne sotto il dominio spagnolo è un tema fondamentale dell’epoca storica»21.

La maggior parte dei montanari una volta era gente di pianura la cui fuga alle altitudini piú elevate diede inizio a un complicato processo di differenziazione22. Nei loro nuovi sistemi ecologici i vari gruppi di rifugiati adottarono nuove routine di sussistenza. Per gli ifugao questo significò elaborare un sofisticato sistema di terrazzamenti ad altitudini elevate, che permise loro di continuare a coltivare riso irriguo. Per gran parte degli altri gruppi significò passare dall’agricoltura stanziale a quella itinerante e/o alla raccolta. Quando, molto piú tardi, entrarono in contatto con gli stranieri, questi gruppi vennero ritenuti popoli fondamentalmente diversi che non si erano evoluti oltre tecniche di sussistenza «primitive». Ma, come avverte Keesing, non ha senso assumere semplicemente che popoli che oggi sono raccoglitori facessero necessariamente la stessa cosa cento anni fa: potrebbero essere stati altrettanto facilmente coltivatori. I tempi diversi delle molte ondate migratorie, la loro localizzazione secondo l’altitudine e le tecniche di sussistenza spiegano la rigogliosa diversità del paesaggio etnico delle regioni montuose rispetto a quello delle valli. Keesing suggerisce un modello schematico del modo in cui questa differenziazione etnica può aver avuto luogo: «L’immagine teorica piú semplice […] è quella di un gruppo originario, di cui una parte resta nelle pianure e una parte si sposta sulle montagne. Ognuna delle due parti subisce conseguenti riformulazioni etniche, per cui diventano diverse. Il contatto continuo, ad esempio tramite il commercio o anche la guerra, le influenzerà reciprocamente. Il gruppo che è migrato sulle montagne potrebbe dividersi e insediarsi in sistemi ecologici diversi – ad esempio a varie altitudini – diversificando le possibilità di riformulazione etnica»23. La dicotomia tra montagne e valli è stabilita dal fatto storico della fuga dallo stato di pianura da parte di una porzione della sua popolazione. La diversità culturale, linguistica ed etnica nelle alture è creata sia dai conflitti sia dalla grande varietà di sistemi ecologici e dal loro relativo isolamento, causato dall’attrito del territorio.

Come nella maggior parte dei casi, gli stili di vita delle montagne e delle valli erano caricati e codificati culturalmente. A Luzon la gente di pianura era associata con cattolicesimo, battesimo, sottomissione (tasse e lavoro di corvée) e «civilizzazione». La valle invece associava le alture a paganesimo, apostasia, natura selvaggia e ferocia primitive e insubordinazione. Per molto tempo il battesimo è stato considerato come un atto pubblico di sottomissione ai nuovi dominatori e la fuga una forma di insurrezione (quelli che scappavano venivano chiamati remontados). Come altrove, nei centri di valle si facevano distinzioni tra popoli delle alture «selvaggi» (feroces) e «domestici» (dociles), un po’ come la cavalleria degli Stati Uniti faceva differenza tra «pellerossa amichevoli» e «ostili». A Luzon quella che era una popolazione comune lacerata da una scelta fondamentalmente politica tra diventare suddito di un sistema di governo piú gerarchico o preferire una vita relativamente autonoma sulle alture è stata riconfigurata come differenza essenziale e primordiale tra una popolazione avanzata e civilizzata, da una parte, e un popolo arretrato e primitivo dall’altra.

Il popolamento di Zomia: la lunga marcia.

Il termine selvaggi, usato da cosí tanti autori per definire le tribú delle alture dell’Indocina, è molto impreciso e fuorviante: molte di queste tribú sono piú civilizzate e umane degli abitanti dei territori pianeggianti del paese. Oberati dalle tasse, non sono altro di quel che resta di imperi una volta grandiosi.

ARCHIBALD ROSS COLQUHOUN, Amongst the Shans, 1885.

Il popolamento di Zomia è stato soprattutto un effetto dello stato. Neanche persone molto piú competenti di me riuscirebbero a fare un semplice resoconto dello spostamento, durato quasi duemila anni, dei popoli provenienti dai bacini fluviali del Fiume Azzurro e del Fiume delle Perle e dagli altopiani del Sichuan e del Tibet. Le teorie e le leggende abbondano, ma i fatti verificabili sono scarsi, non da ultimo perché i «popoli» in questione erano designati con cosí tante etichette diverse e contraddittorie che non si è mai del tutto sicuri a chi si riferiscano. Ad esempio, non c’è ragione di ritenere che il gruppo chiamato miao – che comunque è un esonimo – nel XV secolo abbia necessariamente una relazione con il gruppo chiamato miao da un amministratore han nel XVIII secolo. E la confusione non si ferma alla terminologia: nella ridda delle continue migrazioni e collisioni sociali, i gruppi, uno dopo l’altro, si mescolavano e trasformavano cosí di frequente che non c’è nemmeno ragione di supporre che questi popoli abbiano una qualche continuità genealogica o linguistica di lungo periodo.

Di fronte alla totale incertezza riguardo alle identità, è possibile azzardare qualche ampia generalizzazione sullo schema generale del movimento.

Tabella 2.

Insurrezioni nella Cina sud-occidentale divise per province, come riportate dalla Grande enciclopedia cinese fino alla metà del XVII secolo.

|

722-207 a.C. |

206 a.C. - 264 d.C. |

265-617 d.C. |

618-959 d.C. |

960-1279 d.C. |

1280-1367 d.C. |

1368-1644 d.C. |

|

|

Sichuan |

0 |

2 |

1 |

0 |

46 |

0 |

3 |

|

Hunan |

5 |

20 |

18 |

10 |

112 |

6 |

16 |

|

Guangxi |

0 |

0 |

0 |

14 |

51 |

5 |

218 |

|

Guangdong |

0 |

4 |

3 |

5 |

23 |

17 |

52 |

|

Yunnan |

1 |

3 |

3 |

53 |

0 |

7 |

2 |

|

Guizhou |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

91 |

Fonte: Herold J. Wiens, China’s March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China’s Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han-Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography (Shoe String, Hamden, Conn., 1954), p. 187.

L’espansione dei regni han al di fuori del loro territorio d’origine, non risicolo, nella zona del Fiume Giallo interessò zone in cui sorgevano stati risicoli – vale a dire, i bacini del Fiume Azzurro e del Fiume delle Perle e, verso ovest, lungo il corso dei fiumi e nelle pianure. La popolazione che viveva in queste zone di espansione aveva tre scelte: assimilazione e assorbimento, ribellione o fuga (spesso dopo aver cercato invano di fare resistenza). Il ritmo variabile delle rivolte a seconda della provincia e della dinastia fornisce un approssimativo indicatore geografico e storico dell’espansione dello stato han: in genere le insurrezioni avevano luogo nelle regioni in cui la pressione espansiva han era piú forte; la tabella delle rivolte, abbastanza ampia da rientrare nella Grande enciclopedia cinese, è suggestiva.

La Tabella 2 rispecchia la grande spinta durante la prima dinastia Tang nello Yunnan e i successivi tentativi da parte dei Song di controllare Sichuan, Guangxi e Hunan. Un momento di tregua relativa, almeno in questa regione, alla fine del XIV secolo fu seguito da una massiccia invasione Ming: circa trecentomila soldati e coloni dell’esercito che dovevano sconfiggere gli oppositori Yuan. Molti invasori si stabilirono da coloni come avevano fatto gli Yuan prima di loro e questo provocò numerose rivolte, soprattutto tra i miao e gli yao in Guangxi e Guizhou24. Anche se non compare nella tabella, nelle stesse zone l’invasione imperiale e la resistenza armata continuò sotto i Manchu/Qing, la cui politica di passare da un dominio tributario e indiretto all’amministrazione diretta da parte degli han provocò ulteriori disordini e fughe. Tra il 1700 e il 1850 circa tre milioni di coloni e soldati han entrarono nelle province sud-occidentali, portando la proporzione degli han rispetto ai venti milioni di abitanti della regione al 60 per cento25.

A ogni fase dell’espansione han, una parte, grande o piccola, della popolazione preesistente cadeva sotto l’amministrazione han e alla fine veniva assorbita come sudditi e contribuenti fiscali del regno. Questi gruppi lasciarono il loro segno, spesso indelebile, su ciò che significava essere «han» in quell’area, ma sparirono come gruppi etnici distinti e auto-identificati26. Ma ovunque ci fossero territori aperti dove chi voleva restare fuori dallo stato han poteva fuggire, l’emigrazione rimaneva una possibilità sempre presente. I gruppi abituati alla coltivazione delle risaie, soprattutto i tai/lao, cercavano di trovare piccole valli nei territori montuosi piú favorevoli all’agricoltura del riso irriguo; altri gruppi si rifugiavano sui pendii e nelle gole piú remoti in cui avevano una buona possibilità di restare indipendenti perché gli han consideravano quei territori fiscalmente sterili e poco promettenti dal punto di vista agricolo. Questo sembra essere il processo principale attraverso il quale, nei secoli, si sono popolate le alture di Zomia. Come riporta approfonditamente Herold Wiens, il primo che ha raccontato questa enorme migrazione:

L’effetto di queste invasioni fu la colonizzazione, in fasi successive, del Sud-ovest della Cina da parte degli han/cinesi dalle valli del Fiume Azzurro verso sud-ovest fino alle frontiere con lo Yunnan e lo sradicamento dei popoli tribali della Cina meridionale dai loro vecchi territori e dai terreni piú favorevoli all’agricoltura. Il movimento dei popoli tribali determinati a conservare il loro modo di vivere si diresse verso territori di frontiera scarsamente insediati dove l’ambiente piú sfavorevole – vale a dire, regioni caldo-umide e malariche – scoraggiava la rapida avanzata degli han/cinesi. Un secondo movimento fu in senso verticale, verso gli ambienti piú sfavorevoli dei territori di alta montagna, per lo piú inadatti alla coltivazione del riso e non ambiti dagli agricoltori han/cinesi. La prima direzione fu intrapresa dai popoli tribali tai, che amavano l’acqua, abitavano nelle valli e coltivavano il riso; la seconda direzione dai nomadi delle montagne o dai coltivatori itineranti, i miao, gli yao e i lolo e i gruppi di agricoltori a essi collegati. Ma i profughi che si rifugiarono nei territori montuosi non trovarono spazi sufficienti, cosicché anche tra loro ci furono migrazioni verso i territori di frontiera a sud e sud-ovest e persino oltre le frontiere del Vietnam-Laos e della Birmania del Nord e della Thailandia del Nord27.

La grande barriera all’espansione del potere dello stato e alla colonizzazione han sono le montagne dello Yunnan, del Guizhou e del Guangxi occidentale e settentrionale, dove i movimenti sono ostacolati da un forte attrito della distanza. La topografia impervia continua verso sud, attraverso quelli che sono diventati confini internazionali, nei settori settentrionali degli stati del Sud-est asiatico continentale e dell’India nord-orientale, quindi anche queste zone devono essere considerate parte di quello che chiamiamo Zomia. È proprio verso questo bastione geografico contro l’espansione statale che si sono spinte le popolazioni che cercavano di sfuggire all’assimilazione. Nel corso del tempo si sono adattate all’ambiente montano e, come vedremo, hanno sviluppato strutture sociali e routine di sussistenza adatte a evitare l’assimilazione, ma per questo ora sono viste dai loro vicini di pianura come popolazioni tribali povere e arretrate, incapaci di civilizzarsi. Ma, spiega Wiens, «Non c’è dubbio che gli antichi predecessori delle “tribú delle montagne” dei giorni nostri occupassero anche le pianure. […] La netta distinzione di miao e yao come abitanti delle montagne è apparsa solo molto piú tardi. Per le tribú che volevano sfuggire alla dominazione e all’annullamento questa dinamica non è stata una questione di preferenze ma una necessità»28.

Dare conto in modo approfondito e accurato della storia della migrazione di ogni particolare popolo è un’impresa piena di difficoltà, in parte a causa delle molte riformulazioni identitarie dei gruppi. Wiens ha comunque provato ad abbozzare la storia del grande gruppo conosciuto dagli han come miao, una parte del quale chiama se stesso hmong. Sembra che intorno al VI secolo, i «miao-man» («barbari»), con la propria aristocrazia, rappresentassero una seria minaccia militare per le valli han a nord del Fiume Azzurro e che, tra il 403 e il 610, avessero fomentato piú di 40 rivolte. Quando, alla fine, vennero sconfitti, si pensò che quelli che non erano stati assimilati fossero diventate genti disperse e disaggregate, senza una nobiltà. Con il tempo, il termine miao finí per essere applicato indiscriminatamente a quasi tutti i gruppi acefali alla frontiera dello stato han – quasi un’abbreviazione di «barbaro». Negli ultimi cinquecento anni, sotto i Ming e i Qing, le campagne per l’assimilazione o per «la soppressione e lo sterminio» furono quasi continue. Le campagne di soppressione seguite alle rivolte del 1698, del 1732, del 1794 e soprattutto all’insurrezione del 1855 nel Guizhou, dispersero i miao in direzioni diverse in tutto il Sud-ovest della Cina e nelle regioni montuose del Sud-est asiatico continentale. Per Wiens, queste campagne di espulsione e sterminio furono paragonabili al «trattamento degli Indiani da parte degli americani»29.

In conseguenza della loro fuga precipitosa, i miao si sparsero ampiamente in tutta Zomia. In genere si stabilirono ad altitudini elevate per coltivare mais e oppio, ma i miao/hmong si possono trovare anche ad altitudini intermedie a coltivare riso irriguo, a fare i raccoglitori o gli agricoltori itineranti. Wiens spiega questa diversità con la tempistica dell’apparizione dei hmong in una particolare località e con la forza nei confronti dei gruppi rivali30. Se chi arriva dopo è superiore dal punto di vista militare, di solito si impadronisce dei territori di valle e costringe i gruppi preesistenti a spostarsi piú in alto, spesso innescando una sorta di reazione a catena31. Se invece chi arriva dopo è piú debole, è costretto a occupare le nicchie rimaste, spesso sulle pendici piú alte. In un caso o nell’altro, su ogni catena o sistema montuoso si forma una sovrapposizione verticale di «etnie». Cosí, nello Yunnan sud-occidentale ci sono mon che vivono sotto i millecinquecento metri, i tai sono negli altopiani fino a millesettecento metri di altezza, i miao e gli yao sono ancora piú in alto e infine gli akha, probabilmente il gruppo piú debole, vivono vicino alle creste delle montagne fino a milleottocento metri di altezza.

Tra i popoli e le culture che si sono spinti a sud e a sud-ovest nelle regioni montuose di Zomia, i piú numerosi sembrano i tai, che oggi costituiscono il gruppo piú rilevante. La grande comunità linguistica tai comprende i thai e i lao delle pianure, gli shan della Birmania, gli zhuang della Cina sud-occidentale (la principale minoranza della Repubblica popolare cinese) e vari gruppi collegati dal Vietnam settentrionale fino allo stato indiano dell’Assam. Il tratto distintivo di molti tai (ma non di tutti) rispetto agli altri popoli di Zomia è che, a quanto pare, sono sempre stati creatori di stati; in altri termini, praticano da molto tempo la coltivazione del riso irriguo e hanno una struttura sociale – basata sul dominio dispotico, l’abilità militare e, in molti casi, sulla pratica di una religione secolare – che facilita la formazione dello stato. In effetti, storicamente sarebbe piú accurato considerare l’«essere tai» come l’«essere malese», vale a dire, il prodotto di una tecnologia creatrice di stato nata da uno strato superiore di élite/aristocrazia militare nella quale, con il tempo, sono stati assimilati molti popoli diversi. Le loro piú grandi imprese di creazione dello stato sono state il regno di Nanzhao e il successivo regno di Dali nello Yunnan (737-1153) che respinse le invasioni tang e per un periodo riuscí a impadronirsi di Cheng-du, la capitale del Sichuan32. Prima di essere distrutto dall’invasione mongola, questo centro di potere aveva conquistato il regno Pyu della Birmania centrale ed esteso la sua influenza all’interno del Laos e della Thailandia settentrionali. La vittoria mongola causò un’ulteriore dispersione in gran parte delle regioni montuose del Sud-est asiatico e oltre: nelle alture, ovunque ci fosse una pianura adatta alla coltivazione del riso, era probabile trovare un piccolo stato sul modello tai. A parte situazioni particolarmente favorevoli come Chiang Mai e Kengtung, la maggior parte di questi stati erano poco rilevanti, a causa dei loro limiti ecologici ristretti. Di solito erano in competizione tra loro per attirare popolazione e controllare rotte commerciali, tanto che un osservatore britannico descrisse giustamente le alture della Birmania orientale come «una baraonda di stizzosi stati shan»33.

A Zomia, come in qualunque altra shatter zone di lunga durata, le complessità di migrazione, riformulazione etnica e modelli di sussistenza sono sconfortanti. Anche se un certo gruppo all’inizio può essersi spostato sulle alture per scappare, ad esempio, alla pressione dello stato han o birmano, esiste ogni sorta di ragioni per innumerevoli spostamenti e frammentazioni successivi – ad esempio, rivalità con altri popoli delle alture, scarsità di terre per il debbio, attriti all’interno del gruppo, una serie di sfortune che indica che gli spiriti del luogo sono avversi, fuga dalle razzie e cosí via. Inoltre, ogni grande migrazione innesca una reazione a catena di spostamenti secondari provocati dal primo – un po’ come la sequenza di invasioni dei popoli delle steppe, spesso a loro volta conseguenza di altre invasioni, che mise in ginocchio l’impero romano o, per usare un paragone piú contemporaneo, un maniacale gioco di autoscontri in cui ogni macchina aggiunge la propria onda d’urto agli impatti precedenti34.

L’ubiquità e le ragioni della fuga.

Anche molti abitanti della Birmania e di Pegu, che non potevano piú sopportare la pesante oppressione e i continui tributi in uomini e denaro che erano costretti a versare, hanno lasciato le terre natali insieme alle loro famiglie […] Quindi di recente non si è assottigliato solo l’esercito ma la stessa popolazione del regno è molto diminuita. […] Quando sono arrivato a Pegu per la prima volta, in ogni ansa del grande fiume Awa [Irrawaddy] c’era una fila lunga e ininterrotta di abitazioni, ma al mio ritorno lungo l’intero corso del fiume si vedevano solo pochissimi villaggi.

Padre Sangermano, 1800 circa.

La pressione lunga quasi duemila anni – discontinua ma inesorabile – dello stato e dei coloni han su Zomia è stata sicuramente il grande processo storico maggiormente responsabile della fuga delle popolazioni nei territori montuosi, ma non è stato il solo. Anche lo sviluppo di altri centri statali, tra cui Pyu, Pegu, Nanzhao, Chiang Mai, e vari stati birmani e thai ha messo in movimento e portato fuori dall’influenza dello stato molte persone. Processi statali «comuni», come l’imposizione fiscale, il lavoro coatto, guerre e rivolte, dissenso religioso e le conseguenze ecologiche della costruzione dello stato sono stati la causa della regolare espulsione di sudditi vessati e, fatto piú notevole dal punto di vista storico, di precipitose fughe su larga scala.

La libertà di movimento dei contadini del Sud-est asiatico era notevole – sia nelle pianure che nelle regioni montuose. I primi visitatori europei, gli ufficiali coloniali e gli storici della regione hanno tutti osservato l’eccezionale propensione degli abitanti dei villaggi a migrare ogniqualvolta fossero insoddisfatti delle loro condizioni o pensassero di avere maggiori opportunità altrove. The Gazetteer of Upper Burma and the Shan States, con la sua breve descrizione di migliaia di villaggi e cittadine, lo dimostra35: agli estensori viene riferito ripetutamente che il villaggio era stato fondato di recente o diverse generazioni prima da persone arrivate da fuori, in genere in fuga da guerre e oppressione36; in altri casi, insediamenti che prima erano floride cittadine erano stati completamente abbandonati o ridotti a piccoli nuclei. Tutte le prove suggeriscono che nel periodo precoloniale lo spostamento e la migrazione delle popolazioni fossero la regola e non l’eccezione. La mobilità fisica, generalizzata e di grande entità, dei coltivatori del Sud-est asiatico – compresi i coltivatori di riso irriguo – contraddice totalmente «il duraturo stereotipo del nucleo famigliare contadino radicato nel territorio». Come spiega Robert Elson, «la nota dominante della vita contadina in quest’epoca [coloniale], come di quella precedente, sembra essere stata la mobilità e non la permanenza»37.

Gran parte di questi processi migratori senza dubbio si è sviluppata in pianura – tra un regno e l’altro, tra il centro di un regno e la sua periferia, da aree povere di risorse ad aree piú ricche38 – ma, come abbiamo già visto, le migrazioni si dirigevano anche verso le regioni montuose, le altitudini piú elevate e quindi verso le zone che era piú probabile fossero oltre l’influenza dello stato. All’inizio del XIX secolo, nel corso dell’invasione dello stato di Assam da parte della Birmania, la popolazione di Möng Hkawn, una cittadina di valle del corso superiore del Chindwin, in reazione all’arruolamento forzato e all’imposizione fiscale, fuggí sulle montagne: «per sfuggire all’oppressione che dovevano subire costantemente, gli shan cercarono rifugio tra le gole e le valli remote lungo le rive del Chindwin, e i kachin tra i recessi delle montagne all’estremità orientale della valle»39. Per spiegare meglio questo schema, Scott scrive che le «tribú di montagna», dopo la sconfitta, furono relegate sulle alture e costrette a quella che considera, erroneamente, una forma di agricoltura molto piú faticosa. «Questo duro lavoro è lasciato a miti aborigeni o altre tribú, che i birmani hanno da tempo cacciato dalle ricche pianure»40. Altrove, riflettendo sulla diversità etnica delle zone montuose, Scott azzarda una visione sinottica dell’intera Zomia come una vasta regione di rifugio o shatter zone. La sua formulazione, che sembra riflettere quella di Wiens osservata in precedenza, merita di essere riportata per esteso:

l’Indocina [Sud-est asiatico] sembra essere stato il rifugio delle tribú che fuggivano dall’India e dalla Cina. L’effetto combinato dell’espansione dell’impero cinese, che per secoli non si era spinto oltre il Fiume Azzurro, e delle incursioni delle tribú della Scizia negli imperi di Chandragupta e Ashoka ha spinto gli aborigeni a dirigersi sia a nord-est che a nord-ovest verso l’Indocina, dove si incontrarono e lottarono per la sopravvivenza. Solo una teoria del genere può spiegare la straordinaria varietà e la marcata differenza di razze che si trova nelle valli isolate e nelle alte catene montuose degli stati Shan e dei paesi circostanti41.

Credo che l’interpretazione di Zomia che fa Scott come una zona di rifugio sia sostanzialmente corretta, mentre è fuorviante la sua implicita assunzione che i popoli delle alture che incontrarono i colonizzatori fossero originariamente popoli «aborigeni» e che le loro storie successive fossero quelle di comunità coerenti dal punto di vista genealogico e linguistico. Con ogni probabilità, molti popoli delle alture erano popoli di valle che molto tempo prima erano fuggiti dallo spazio statale. Altri, però, erano popoli di valle «creatori-di-stati», come molti tai, sconfitti da stati piú forti che si erano dispersi o si erano radunati sulle alture. Altri ancora, come vedremo, erano popolazioni espulse dagli stati di valle: disertori, ribelli, eserciti sconfitti, contadini in rovina, abitanti dei villaggi che scappavano da epidemie e carestie, servi e schiavi fuggitivi, pretendenti al trono con i loro seguiti e dissidenti religiosi. Sono questi popoli rifiutati dagli stati di valle, insieme con il costante mescolarsi e ricostituirsi dei popoli delle alture nelle loro migrazioni, che hanno reso le identità di Zomia un tale stupefacente rompicapo42.

È difficile giudicare quanto la fuga sia stata decisiva dal punto di vista demografico per il popolamento delle regioni montuose nel corso dei secoli. Per fare una valutazione occorrerebbero piú dati di quelli che abbiamo sulla popolazione delle alture di mille o piú anni fa, ma le sporadiche prove disponibili suggeriscono che le montagne fossero popolate molto scarsamente: secondo Paul Wheatley, nel Sud-est asiatico insulare – forse come nella montuosa Luzon settentrionale di Keesing – fino a tempi molto recenti le montagne essenzialmente erano spopolate, il che le rendeva «di nessuna importanza umana prima del tardo XIX secolo»43.

È difficile fornire una spiegazione semplice dei motivi per cui i sudditi degli stati di valle abbiano voluto, o siano stati costretti, ad andarsene: quella che segue è la descrizione di qualcuna delle cause piú usuali – che però ignora un evento storico comune che, in un certo senso, portava le persone fuori dall’influenza dello stato senza che queste si dovessero muovere: la contrazione o il crollo del potere dello stato nel suo centro44.

Tasse e lavoro di corvée.

Nel Sud-est asiatico precoloniale, la regola chiave della politica di governo dello stato, riconosciuta tanto nella sua violazione quanto nella sua osservanza, era opprimere i sudditi del regno ma non fino al punto di provocare il loro esodo di massa. Nelle zone dove regni relativamente deboli erano in competizione per la forza lavoro, in genere la popolazione non era molto tartassata, anzi, in queste circostanze lo stato poteva incentivare i coloni a stabilirsi in aree poco abitate concedendo loro cereali, animali per arare e attrezzi.

Al contrario, un grande stato che dominava un importante centro di coltivazione di riso irriguo, in quanto monopolista, era piú portato a sfruttare al massimo il proprio vantaggio. Questo si verificava soprattutto nella zona centrale, quando il regno veniva attaccato o era dominato da un monarca che voleva attuare piani militari o edilizi grandiosi. La popolazione di Kyaukse, insediata nel classico centro agricolo di tutti i regni birmani precoloniali, era disastrosamente povera a causa dell’eccessiva tassazione45. Il rischio di sovrasfruttamento era aggravato da diverse caratteristiche dell’amministrazione precoloniale birmana: l’uso di «esattori» che avevano il diritto di riscuotere le imposte ed erano determinati a trarne profitto, il fatto che quasi metà della popolazione fosse costituita da prigionieri e dai loro discendenti, e la difficoltà di fare l’importantissima stima anno per anno della resa del raccolto e, quindi, della massima quantità di tasse che i contadini avrebbero potuto pagare. Ma il lavoro di corvée e le tasse sui nuclei famigliari e i terreni non erano abbastanza. Almeno in teoria, c’erano tasse e imposte su ogni attività immaginabile: bestiame, santuari di culto nat, matrimoni, legname, nasse, pece per il calafataggio, salnitro, cera d’api, palme da cocco e betel, elefanti; a queste, ovviamente, si sommavano innumerevoli pedaggi su mercati e strade. A tal proposito è utile ricordare che la definizione corrente di suddito di un regno non si riferiva tanto all’etnia, quanto alla condizione di essere in grado di pagare le tasse e lavorare a corvée46.

Il suddito portato al punto di rottura aveva diverse scelte. Forse la piú comune era sottrarsi al servizio della corona, mentre la piú onerosa era quella di diventare il «suddito» di un notabile o di un’autorità religiosa, sempre in cerca di forza lavoro. In alternativa, c’era l’opzione di spostarsi in un altro regno di pianura: negli ultimi trecento anni molte migliaia di mon, birmani e karen si sono spostati nell’orbita thai proprio in questo modo. Un’altra opzione era sottrarsi del tutto all’influenza dello stato e spostarsi nei retroterra e/o sulle alture. In genere tutte queste opzioni erano preferite ai rischi che comportava l’aperta ribellione, che restava una possibilità per lo piú limitata alle élite in lotta per il trono. Fino al 1921 la reazione dei mien e dei hmong alla forte pressione esercitata dallo stato thai perché facessero lavori di corvée fu quella di sparire nella foresta, dopo di che non furono piú oggetto di attenzione da parte delle autorità – e probabilmente era proprio quello che volevano47. Oscar Salemink riferisce di esempi ancora piú recenti di popoli delle alture che si sono spostati in gruppi verso zone piú remote, spesso ad altitudini maggiori, per sfuggire alle imposizioni degli ufficiali e dei funzionari vietnamiti48.

Come già osservato, la perdita di popolazione funzionava come una sorta di dispositivo omeostatico minando la forza del regno. Spesso era il primo segno tangibile che erano stati superati certi limiti di durata. Un indizio concomitante, che compare spesso nelle cronache, era l’apparizione di una popolazione «fluttuante» di persone che per disperazione mendicavano o si davano al banditismo e alle rapine. L’unico modo sicuro di sfuggire agli oneri di essere un suddito in tempi difficili era andarsene, il che spesso significava abbandonare l’agricoltura del riso irriguo per praticare il debbio o la raccolta. È impossibile dire con certezza quanto fosse comune, ma non è stato sicuramente un fenomeno irrilevante a giudicare dal numero di storie orali in cui i popoli delle alture raccontano di essere stati coltivatori di risaie in pianura49.

Guerra e ribellione.

Siamo come formiche, quando siamo in difficoltà ci allontaniamo in cerca di un posto migliore. Ci siamo lasciati tutto alle spalle per stare al sicuro.

Abitante di un villaggio mon mentre fugge in Thailandia, 1995.

Per 500 anni il paese è stato afflitto […] da costanti ribellioni e guerre tra birmani, shan e pegu. Chi non è stato ucciso, è stato portato via dalla propria casa da invasori senza pietà o è stato arruolato per combattere per il re. […] In certi casi i titolari [coltivatori] sono stati uccisi, in altri se ne sono andati in distretti cosí remoti che per loro è stato impossibile mantenere il diritto di possesso della proprietà degli avi, per quanto grande fosse il loro attaccamento.

J. G. Scott [Shway Yoe], The Burman.

L’espressione «gli stati fanno le guerre e le guerre fanno gli stati», coniata da Charles Tilly a proposito della prima Europa moderna vale altrettanto per il Sud-est asiatico50. Per i nostri propositi, il corollario al detto di Tilly potrebbe essere: «Gli stati fanno le guerre e le guerre fanno le migrazioni – di massa». Le guerre del Sud-est asiatico dello stesso periodo furono almeno altrettanto distruttive: le campagne militari mobilitavano piú popolazione adulta rispetto a quelle europee ed era altrettanto probabile che diffondessero epidemie (in particolare, tifo e colera), carestie e la devastazione e lo spopolamento del regno sconfitto. L’impatto demografico delle due vittoriose invasioni del Siam da parte della Birmania (1549-69 e negli anni Sessanta del 1700) fu enorme: la popolazione che viveva intorno alla capitale sconfitta svaní: una piccola parte fu catturata e portata al centro dello stato birmano, mentre il resto si disperse in zone piú sicure; la popolazione della regione centrale del Siam risalí ai livelli precedenti l’occupazione solo nel 192051. E i danni che provocava una guerra vittoriosa alle zone coinvolte nelle campagne militari non erano meno devastanti di quelle inflitti al nemico: le truppe del re birmano Bayinnaung saccheggiarono la capitale siamese, ma la loro mobilitazione provocò l’esaurimento delle riserve di cibo e di popolazione della regione del delta, intorno a Pegu. Dopo la morte del re, nel 1581, le guerre che seguirono tra Arakan, Ayutthaya e la corte birmana di Taungngu trasformarono il territorio intorno a Pegu in un «deserto spopolato»52.

Per i civili non combattenti, specialmente per quelli che si trovavano sulla rotta di marcia degli eserciti, la guerra era, se possibile, piú devastante che per i soldati. Se un esercito europeo del tardo XVII secolo di sessantamila uomini aveva bisogno di quarantamila cavalli, piú di cento carri di provviste e quasi cinquecento tonnellate di cibo al giorno, si può immaginare la vastità dei saccheggi e della devastazione che un esercito del Sud-est asiatico lasciava sul suo cammino53. Per questa ragione le rotte su cui procedeva un’invasione non erano quasi mai i tragitti piú diretti, ma quelli piú convenienti nel tempo e nello spazio a massimizzare la forza lavoro, i cereali, i carri, gli animali da tiro e il cibo – per non parlare dei saccheggi individuali – che richiedeva un grande esercito. Per capire la vastità della devastazione può essere utile un semplice calcolo. Se ipotizziamo, come fa John A. Lynn, che un esercito saccheggi il territorio in una fascia di otto chilometri per ogni lato della sua linea di marcia e che avanzi 16 chilometri al giorno, per ogni giorno di campagna militare la superficie della zona saccheggiata equivale a 260 chilometri quadrati; quindi una marcia di dieci giorni di quell’esercito potrebbe colpire un territorio di ventiseimila chilometri quadrati54. In regni affamati di forza lavoro, la minaccia peggiore delle guerre incessanti non era essere uccisi: in questa forma di «capitalismo di rapina», un combattente fortunato in realtà poteva aspirare a catturare propri prigionieri da vendere come schiavi; il vero pericolo era la totale devastazione che colpiva chi si trovava sulla rotta di marcia degli eserciti – il pericolo di essere catturati oppure di dover fuggire e abbandonare tutto ai soldati. Importava poco se l’esercito in questione fosse il «proprio» o quello di un regno vicino: quello di cui aveva bisogno il quartiermastro del proprio esercito o di quello nemico era lo stesso e lo otteneva saccheggiando i civili e le loro proprietà. Ne sono un esempio le guerre tra Birmania e Manipur, che continuarono sporadicamente dal XVI al XVIII secolo: le ripetute devastazioni spinsero i chin-mizo, un popolo di pianura, a lasciare la valle di Kabe-Kabaw per rifugiarsi sui rilievi, dove piú tardi finirono per essere considerati un «popolo delle alture» che probabilmente «era lí da sempre».

Le mobilitazioni ordinate alla fine del XVIII secolo dal re birmano Bò-dawhpaya (che regnò dal 1782 al 1819) per soddisfare i suoi stravaganti sogni di conquista e di costruzione di edifici cerimoniali furono rovinose per l’intero regno. Il fallimento dell’invasione del Siam nel 1785-86, in cui perí la metà di un esercito che forse ammontava a trecentomila uomini, la massiccia requisizione di forza lavoro per costruire quella che doveva essere la piú grande pagoda del mondo, le mobilitazioni per respingere i contrattacchi thai e per ampliare il sistema di irrigazione a Meiktila e, infine, un’altra mobilitazione generale per un’ultima, disastrosa, invasione della Thailandia da Tavoy misero in ginocchio la popolazione del regno. Un osservatore inglese disse che la popolazione della Birmania del Sud fuggiva «in altri paesi» per paura dell’arruolamento forzato e dei saccheggi degli eserciti. Il banditismo e la ribellione si diffusero ovunque, ma di solito la reazione era fuggire in zone lontane dal centro dello stato e dalle razzie dell’esercito del re. Le voci dell’approssimarsi dell’esercito spingevano i sudditi a fuggire il piú lontano possibile in preda al terrore, perché le truppe del proprio regno «erano in tutto e per tutto come la marcia di un esercito nemico»55. E per ogni guerra importante probabilmente c’erano dozzine di campagne militari minori tra piccoli regni o guerre civili tra pretendenti al trono, come quella del 1866 a Hsum Hsai, un piccolo principato nel modesto regno shan di Hsipaw, che quasi spopolò il distretto. La lunga guerra civile nel tardo XIX secolo per il controllo di un altro stato shan, Hsenwi, fu cosí devastante che alla fine «la piú grande delle moderne capitali shan non arrivava a equivalere al bazar di periferia di una delle antiche città murate56.

Il primo obiettivo di un civile era evitare l’arruolamento coatto. In tempi di mobilitazione, per ogni distretto venivano stabilite quote di coscrizione. Le frequenti successioni di quote draconiane (ad esempio, prima un uomo ogni duecento famiglie, poi uno ogni cinquanta, poi ancora uno ogni dieci e infine la mobilitazione generale) sono un inequivocabile indizio dell’evasione dagli obblighi militari. Le quote venivano raggiunte raramente e veniva usato il tatuaggio per marchiare gli arruolati, in modo da poterli identificare in seguito. Nel tardo periodo Konbaung, e forse anche prima, chi ne aveva i mezzi, poteva evitare l’arruolamento con la corruzione, ma il modo piú sicuro era fuggire dal nucleo dello stato risicolo e stare lontano dalla rotta di marcia dell’esercito. Vivere nei territori attraversati dalle invasioni (e dalle ritirate) delle guerre tra Birmania e Siam del tardo XVIII secolo fu la sfortuna dei karen sgaw e soprattutto dei karen pwo: Ronald Renard crede che fu proprio in questo periodo che si dispersero nelle regioni montuose lungo il fiume Saluen e presero a vivere lungo i crinali in abitazioni lunghe e strette piú difendibili. Anche quelli che molto piú tardi si misero sotto la protezione dei thai rifiutarono di stabilirsi in insediamenti permanenti: «preferivano la vita nomade di coltivatori itineranti perché, affermavano, non appartenere a un territorio specifico li rendeva meno vulnerabili»57.

Ma arruolare un esercito non bastava: per mantenerlo nel corso di una campagna militare che poteva essere ardua erano necessari sforzi giganteschi. Un viaggiatore europeo del tardo XVI secolo dopo aver osservato i saccheggi e gli incendi provocati dalla guerra tra Birmania e Siam, aggiunse, «ma, alla fine, non ritornano mai a casa senza aver lasciato sul campo metà della propria gente»58. Sappiamo che queste guerre non erano particolarmente sanguinarie, quindi è molto probabile che il grosso delle perdite fosse dovuto alla diserzione. Il sospetto è confermato dal resoconto su Cronache del Palazzo di Cristallo di un assedio birmano fallito: dopo cinque mesi di assedio, gli attaccanti esaurirono le scorte e furono colpiti da un’epidemia; l’esercito, che aveva iniziato forte di 250 000 uomini, secondo la cronaca, si disintegrò completamente e, dopo una rovinosa ritirata, «il re raggiunse la capitale accompagnato solo da una piccola scorta»59. Si immagina che, dopo il fallimento dell’assedio e lo scoppio dell’epidemia, gran parte dei soldati disertò e cercò di tornare a casa o di iniziare una nuova vita in un posto piú sicuro. J. G. Scott riferisce che, nel corso di una spedizione militare birmana del tardo XIX secolo contro gli shan, il ministro incaricato delle truppe «non faceva azioni di guerra: secondo le voci che circolavano, non aveva tempo per combattere perché era troppo occupato a evitare che le truppe si disperdessero»60. Sappiamo che i tassi di diserzione, come in quasi tutti gli eserciti premoderni, erano alti specialmente in caso di insuccesso militare61. È impossibile dire quanti disertori – o profughi civili – finirono sulle alture o in altri posti remoti, ma il fatto che molti soldati fossero stati arruolati con la forza o fossero schiavi, o loro discendenti, e che, proprio a causa della guerra, molti non avevano niente da cui ritornare, suggerisce che molti disertori iniziarono nuove vite altrove62.

Ci sono prove frammentarie che i pericoli e le migrazioni dovuti alla guerra spinsero nei territori periferici e ad altitudini piú elevate, e quindi a nuove routine di sussistenza, popoli che prima coltivavano risaie. I ganan, ad esempio, oggi sono una minoranza, forte di circa ottomila persone, che vive sul tratto superiore del fiume Mu (regione di Sagaing, Birmania) tra cime alte mille metri, solcate da profondi burroni63. Ma in passato i ganan erano, o erano diventati, un popolo di pianura, parte a pieno titolo dello stato risicolo Pyu, fino a che i centri del regno furono saccheggiati e distrutti dalle forze mon, birmane e di Nanzhao tra il IX e il XIV secolo. I ganan fuggirono sul tratto superiore del bacino del Mu perché era «lontano dai campi di battaglia»; lí si dedicarono, come fanno tuttora, alla raccolta e all’agricoltura itinerante; non hanno una lingua scritta e praticano una variante eterodossa del buddismo; i loro resoconti sono coerenti, come vedremo, con quelli di molti popoli delle alture contemporanei che rivendicano un passato da popoli di pianura.

Esistono prove sparse piú contemporanee della fuga sulle alture per evitare la cattura o le razzie della guerra. J. G. Scott ipotizzava che gli attuali gruppi sulle montagne intorno a Kengtung/Chaing-tung, in Birmania a est del Saluen, una volta fossero insediati in pianura nella zona di Kengtung e fossero stati spinti sulle montagne, dove ora fanno gli agricoltori itineranti, dalle invasioni thai64. Charles Keyes cita un resoconto missionario del XIX secolo che parla di un gruppo karen isolato, prima insediato in territori piú pianeggianti, che era scappato dai siamesi in una gola quasi inaccessibile tra le montagne tra Saraburi e Khorat65. I chin del Nord si rifugiarono su montagne remote per fuggire dalla guerra tra shan e birmani nel XVIII e nel XIX secolo, a volte dando rifugio a loro volta a principi ribelli birmani in fuga dalle truppe del re66.

È importante notare che, in una situazione di guerra, la devastazione del nucleo statale di coltivazione del riso ha l’effetto di annientare lo spazio statale sia dal punto di vista politico che ecologico. Pur ammettendo che sia un’esagerazione, questa descrizione di Chiang Mai dopo l’invasione birmana è istruttiva: «Le città divennero giungle, i campi di riso divennero praterie, le terre per gli elefanti divennero foreste per le tigri, un luogo dove era impossibile costruire un paese»67. Si potrebbe credere che gli abitanti della pianura, non piú gravati dai pesi che subivano come sudditi dello stato, potessero rimanere al loro posto. Ma il problema era che la sconfitta di un regno faceva sí che gli stati vicini e i mercanti di schiavi gareggiassero per rastrellare la popolazione che rimaneva. Spostarsi dalle pianure a luoghi molto meno accessibili agli eserciti e agli schiavisti offriva una possibilità ragionevole di autonomia e indipendenza. Leo Alting von Geusau crede che questa fosse l’opzione che ebbero gli akha e molti altri gruppi oggi considerati popoli delle alture «da tempo immemorabile»:

Nel corso di molti secoli, quindi, le zone piú inaccessibili delle regioni montuose dello Yunnan e dei vicini Vietnam, Laos e Birmania divennero le zone di rifugio di gruppi tribali marginalizzati dai piccoli stati vassalli che occupavano le aree piú in basso. In questo processo di marginalizzazione, gruppi tribali come gli hani e gli akha selezionarono e strutturarono i loro habitat – secondo l’altitudine e la vegetazione circostante – in modo che non fossero facilmente accessibili a soldati, banditi ed esattori fiscali. Tali processi sono stati chiamati «incapsulamento»68.

Razzie e schiavitú.

La razzia è la nostra agricoltura.

Proverbio berbero.

Come abbiamo visto, normalmente la concentrazione di popolazione e produzione cerealicola era la condizione necessaria alla formazione dello stato. Queste zone offrivano un potenziale surplus per i sovrani costruttori di stato e proprio per questo rappresentavano anche un irresistibile bersaglio per i razziatori. La minaccia di incursioni da parte dei trafficanti di schiavi e/o dei banditi era un pericolo reale e presente per tutti i centri di corte, tranne che per i piú grandi. Nel primo periodo coloniale la paura delle razzie schiaviste malesi aveva spopolato molte zone costiere della Birmania e del Siam e, per questo motivo, i karen evitavano le strade e le spiagge esposte. La prolungata vulnerabilità rischiava di generare sistemi di subordinazione e asservimento. Una situazione del genere caratterizzava l’alta valle del fiume Chindwin (valle di Kabaw) dove i chin delle alture avevano eletto se stessi padroni degli shan di valle e ne deportavano molti come schiavi69. Per la stessa ragione, nel 1960 un’importante cittadina di cinquecento nuclei famigliari e trentasette monasteri fu ridotta a sole ventotto case.

Se dominavano la valle adiacente, di solito ai popoli delle alture conveniva difendere gli insediamenti di valle, in modo da poter commerciare con loro e riscuotere tributi. In condizioni di stabilità imponevano la propria protezione con il ricatto, come in un racket. A volte, gruppi delle alture come i kachin pensavano fosse nel loro interesse stabilire insediamenti «nelle pianure o lungo i fiumi ai piedi delle montagne». Un po’ come i berberi consideravano il tributo che riscuotevano dalle comunità stanziali il «nostro raccolto», i kachin nominavano i capi birmani e shan dell’area di Bhamo lungo l’alto Irrawaddy. «Sembra che in tutto il distretto di Bhamo non ci fosse un solo villaggio che non fosse sotto la protezione dei kachin, che erano i veri padroni del paese»70. Nella sua versione piú tranquilla e routinaria, questa organizzazione potrebbe assomigliare a un proficuo stato premoderno, vale a dire, un racket di protezione monopolistico che mantiene la pace, incentiva la produzione e il commercio e in cambio riscuote una rendita che resta nei limiti sopportabili dai sudditi.

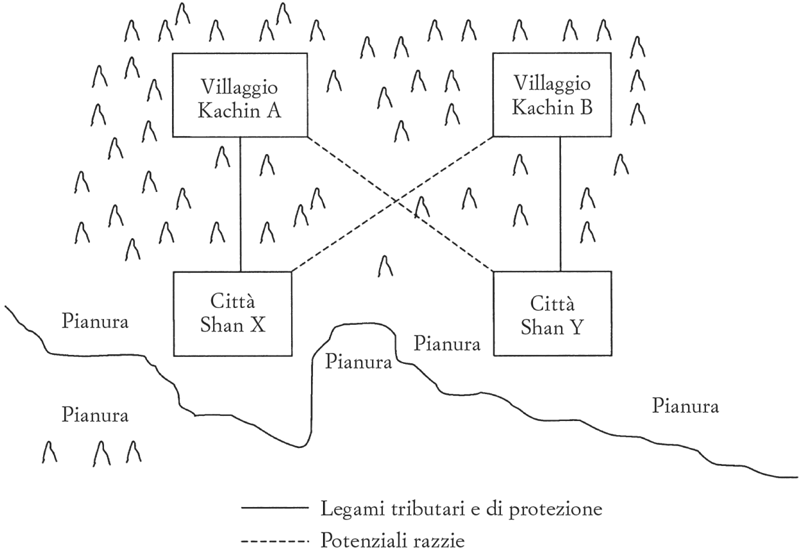

Eppure, i popoli delle alture di queste zone razziavano di continuo gli insediamenti di valle, al punto da «uccidere la gallina dalle uova d’oro» lasciando dietro di loro una pianura devastata e disabitata71. Perché? Credo che la risposta si trovi nella struttura politica delle alture, caratterizzata da molti piccoli regimi rivali in cui ognuno potrebbe aver «associato» gli insediamenti di valle che proteggeva. In termini molto semplici e schematici, la struttura potrebbe sembrare piú o meno come in Figura 2.

Siccome il gruppo kachin A vive a tre o quattro giorni di distanza da un villaggio sotto la sua protezione, il gruppo kachin B può razziare il villaggio protetto da A e scappare; quando viene a sapere dell’incursione, il gruppo kachin A per rappresaglia saccheggia un altro insediamento di valle protetto dal gruppo B. Ovviamente se i gruppi non arrivano a un qualche accordo, questo meccanismo può generare una faida72.

Tale schema ha molte conseguenze sul ragionamento complessivo che sto facendo. La prima è che quella che, soprattutto agli occhi dei popoli di valle (!), sembra una pratica generalizzata di incursioni da parte delle «tribú» delle alture, in effetti, è un’espressione piuttosto ben articolata della politica delle alture. La seconda è che, quando questo schema è diffuso, causa lo spopolamento di vaste zone e il ritiro dalla valle dei soggetti vulnerabili, in questo caso, in luoghi piú lontani dalle alture e piú vicini al fiume, dove la fuga è piú facile. La terza e forse piú importante è che l’obiettivo principale di queste razzie era catturare schiavi, molti dei quali venivano tenuti dai kachin o venduti ad altri popoli delle alture o ai trafficanti. Se la razzia aveva successo, comportava un trasferimento demografico netto di popolazione sulle alture, quindi rappresentava un ulteriore processo tramite il quale i popoli di valle diventavano popoli delle alture e le alture diventavano culturalmente piú cosmopolite.

2. Schema delle razzie montagna-valle e delle relazioni tributarie.

Certi popoli delle alture divennero famosi schiavisti, come i karenni (karen rossi), particolarmente temuti negli stati Shan. In certe zone le incursioni schiaviste dopo la stagione del raccolto erano sistematiche73. «Quindi, in gran parte dei villaggi karenni si trovano persone di etnia shan-yang delle tribú karen, di etnia yondali, padaung e let-hta delle catene montuose del nord-ovest, tutte condannate a uno stato di schiavitú senza speranza. […] Sono venduti agli yon (shan di Chiang Mai) che li rivendono ai siamesi»74. L’elenco dei prigionieri dei karenni è significativo perché contiene sia nomi di popoli delle alture sia di popolazioni di valle. I popoli schiavisti come i karenni, specializzati nella merce di scambio piú preziosa, le persone, non si accontentavano di rapire gli abitanti di valle per incorporarli nella società delle alture o rivenderli nei mercati di valle: rapivano anche gli abitanti piú vulnerabili delle alture per schiavizzarli o rivenderli. In un certo senso, erano un nastro trasportatore reversibile di forza lavoro, che ora riforniva il materiale grezzo per la costruzione dello stato nella valle, ora depredava insediamenti di valle vulnerabili per soddisfare le proprie necessità di forza lavoro. Il modello aiuta a capire perché i valligiani temessero i razziatori e perché i popoli piú deboli delle alture si ritirassero in luoghi inaccessibili, spesso sui crinali, dietro palizzate fortificate e camuffate, per ridurre al minimo la loro esposizione75.

Ribelli e scismatici delle alture.

Le ribellioni e le guerre civili che imperversavano in pianura esponevano gli abitanti dei villaggi agli stessi orrori causati dalle invasioni e dalle guerre di conquista. Provocavano schemi di fuga simili in cui le persone cercavano disperatamente di spostarsi in località che immaginavano piú sicure. Ma va osservato che tutti questi modi di fuggire avevano una loro logica e che questa logica era determinata dalla classe sociale o, piú precisamente, dal grado in cui lo status, le proprietà e la vita di qualcuno erano garantiti dal potere statale. La logica è evidente anche nei diversi modelli di fuga dei primi anni della guerra del Vietnam nel Sud del paese, dal 1954 al 1965. Proprietari terrieri, élite e ufficiali che temevano per la propria sicurezza si allontanarono dalle campagne per gravitare sempre di piú verso i capoluoghi di provincia e alla fine, quando il conflitto si aggravò, verso Saigon. I loro movimenti sembrano suggerire che piú vicini erano al cuore dello stato, piú erano al sicuro. Molti comuni contadini, invece, passarono da una vita stanziale in grandi villaggi a insediamenti remoti e nomadi fuori dalla portata dello stato. È come se il fragile patto di una società basata sullo stato si fosse sciolto: le élite vanno al centro, dove il potere coercitivo dello stato si sente di piú, e le non-élite vulnerabili vanno in periferia, dove il potere coercitivo dello stato si avverte in misura minore.

Ovviamente, a meno che non siano molto potenti, i ribelli hanno ragioni ancora piú forti per andare sulle alture. Hardy spiega che le prime fasi della guerra in Indocina (1946-54) causarono «il movimento di un grande numero di persone viet dal delta del Fiume Rosso verso le regioni piú remote degli altopiani settentrionali. La rivoluzione trovò rifugio nelle foreste fino alla valle di Dien Bien Phu, vicino al confine con il Laos»76. Questo modello attraversa tutta la storia del Vietnam e dei paesi della regione. Si può far risalire, almeno, alla grande rivolta Tày Son (1771-1802) che iniziò quando tre fratelli del villaggio omonimo scapparono sulle montagne vicine per mettersi in salvo e reclutare seguaci; continuò nel movimento Can Vuong del primo periodo coloniale vietnamita, nelle rivolte Nghe-Tinh del 1930 e infine nella roccaforte dei Vietminh nelle alture tra la minoranza tho77. La fuga dallo stato da parte di ribelli e non combattenti sotto minaccia spesso genera migrazioni verso nuovi sistemi ecologici e l’adozione di nuove routine di sussistenza. Queste routine non sono solo piú adatte alla nuova località: in genere sono piú diversificate e mobili, rendendo quindi chi le pratica meno leggibile per lo stato.