Capitolo secondo

Lo spazio dello stato: zone di governo e di appropriazione

La geografia dello spazio statale e l’attrito del territorio.

Metti gli ortaggi nel cesto.

Metti la gente nel muang.

Proverbio thailandese.

Immaginate per un momento di essere l’equivalente nel Sud-est asiatico di Jean-Baptiste Colbert, primo ministro di Luigi XIV: avete il compito di promuovere la prosperità del regno. Il contesto, come quello del XVII secolo, è premoderno: i viaggi via terra si fanno a piedi, con i carri e gli animali da tiro, mentre per mare si naviga a vela. Infine, immaginiamo che, a differenza di Colbert, abbiate di fronte uno stato vuoto: siete liberi di inventare l’ecologia, la demografia e la geografia piú favorevoli allo stato e al suo governante. In tali circostanze, quale sarebbe il vostro progetto?

In parole povere, il vostro compito è delineare uno «spazio statale» ideale: vale a dire, uno spazio ideale di appropriazione. Dato che lo stato dipende da tasse e rendite fondiarie nel senso piú ampio del termine (cibo, lavoro di corvée, soldati, tributi, beni commerciali, monete), la domanda è: quali misure garantiranno con piú probabilità al governante un consistente e affidabile surplus di forza lavoro e cereali al minor costo?

Ovviamente l’idea di progetto si fonda sulla concentrazione geografica dei sudditi del regno e dei campi che coltivano, e sulla sua breve distanza dal centro dello stato. Tale concentrazione è ancora piú imperativa nei contesti premoderni dove gli aspetti economici dei viaggi con i carri trainati da cavalli o buoi limitavano severamente la distanza a cui aveva senso spedire un carico di cereali. Un tiro di buoi, ad esempio, dopo aver viaggiato per 250 chilometri su un terreno pianeggiante, avrà consumato l’equivalente del carico di cereali che trasporta. Con limiti diversi, è la logica di un vecchio proverbio han: «Non vendere grano oltre i mille li» – 415 chilometri1. I non-produttori-di-cereali nel centro dello stato – le élite, gli artigiani e gli specialisti –, allora, devono essere nutriti da coltivatori relativamente vicini. La concentrazione di forza lavoro nel contesto del Sud-est asiatico è, a sua volta, particolarmente necessaria e particolarmente difficile, data la densità storicamente bassa che favorisce la dispersione demografica. Quindi, il centro del regno e il suo governante devono essere difesi e mantenuti, e nutriti, da una disponibilità di manodopera relativamente a portata di mano.

Dalla prospettiva del nostro ipotetico Colbert, la coltivazione di riso irriguo (padi, sawah) rappresentava la produzione agricola migliore possibile: anche se rispetto al lavoro necessario offre un tasso di rendimento inferiore a quello di altre tecniche di sussistenza, il suo rendimento per unità di terreno coltivato supera quello di quasi ogni altra coltivazione del Vecchio Mondo. Quindi il riso irriguo massimizza la disponibilità di cibo a breve distanza dal centro dello stato. Altri fattori che raccomanderebbero la coltivazione del riso irriguo al nostro Colbert sono il carattere duraturo e la relativa affidabilità della resa agricola. Dato che la maggior parte dei nutrienti sono portati nei campi dall’acqua che proviene da corsi d’acqua perenni o dal limo, in caso di «agricoltura del deflusso delle acque di esondazione», è probabile che i campi si mantengano produttivi per lunghi periodi. Infine, proprio perché il riso irriguo promuove una produzione concentrata e ad alta densità di lavoro, ha bisogno di una densità di popolazione che è in sé una risorsa fondamentale per la creazione dello stato2.

Il riso irriguo, insieme agli altri cereali principali, è praticamente ovunque il fondamento della creazione dello stato antico. Per un ipotetico Colbert la sua attrattiva non si limita alla densità di popolazione e ai prodotti alimentari che permette. Dalla prospettiva di un esattore fiscale, i cereali presentano notevoli vantaggi rispetto, ad esempio, alle colture di tuberi e radici. I cereali crescono fuori terra e in genere maturano tutti nello stesso, prevedibile, periodo. L’esattore fiscale può ispezionare la coltura nei campi mentre matura e calcolarne in anticipo la resa. Cosa piú importante, se l’esercito e/o l’esattore fiscale arrivano sulla scena quando il raccolto è maturo, possono confiscarne quanto ne vogliono3. I cereali, quindi, se paragonati alle colture di radici e tuberi, sono piú leggibili da parte dello stato e relativamente appropriabili. In confronto con altri generi alimentari, sono anche relativamente facili da trasportare, hanno un valore piuttosto alto per unità di peso e volume e si conservano per periodi abbastanza lunghi, specialmente se non decorticati. Si paragoni, ad esempio, il valore relativo e la deperibilità di un carico di riso, da una parte, e un carico, ad esempio, di patate, manioca, manghi o ortaggi, dall’altra. Se Colbert fosse stato chiamato a progettare da zero una coltivazione ideale per lo stato, non avrebbe potuto fare niente di meglio del riso irriguo4.

Non c’è da stupirsi, allora, che praticamente tutti i centri statali premoderni nel Sud-est asiatico si trovino in contesti ecologici favorevoli alla coltivazione del riso irriguo. Piú il contesto era favorevole e vasto, piú era probabile che lí sorgesse uno stato di una certa dimensione e durata. Bisogna sottolineare che gli stati, almeno fino all’epoca coloniale, in genere non costruirono distese di risaie, né ebbero un ruolo rilevante nella loro manutenzione. Tutte le prove indicano che le risaie si svilupparono in modo frammentario grazie a gruppi parentali e piccoli villaggi che costruirono e ampliarono le piccole dighe, le chiuse e i canali necessari per deviare e controllare le acque. Queste opere di irrigazione spesso anticiparono la creazione dei centri statali e, altrettanto spesso, sopravvissero alla caduta dei molti stati che avevano temporaneamente approfittato della concentrazione di forza lavoro e disponibilità di cibo5. Lo stato prosperava a spese del centro di coltivazione del riso irriguo e poteva anche ampliarlo, ma raramente lo aveva creato. La relazione tra stati e coltivazione del riso irriguo era un’affinità elettiva, non un rapporto di causa ed effetto.

La Realpolitik dietro a tale affinità elettiva è evidente nel fatto che «per i governanti europei come per i re del Sud-est asiatico, popolazioni numerose e stanziali, sostenute da grandi quantità di cibo erano considerate la chiave dell’autorità e del potere»6. Le concessioni di terreni a Giava, nel IX e X secolo, di cui sono rimaste le iscrizioni, erano basate sull’accordo che i beneficiati avrebbero tagliato la foresta e convertito lotti di terreno coltivati saltuariamente in risaie permanenti (sawah). Come osserva Jan Wisseman Christie, la logica è che «le sawah […] avevano l’effetto di rendere stanziali le popolazioni, aumentare la loro visibilità e rendere la quantità di raccolto relativamente stabile e facile da calcolare»7.Come vedremo in dettaglio non veniva risparmiato nessuno sforzo per attirare popolazione e tenerla nelle vicinanze della corte e per fare in modo che piantasse le risaie. Per questo motivo gli editti reali birmani del 1598 e del 1643 ordinavano, rispettivamente, che ogni soldato restasse nel suo abituale luogo di residenza, vicino al centro di corte, e che tutte le guardie del palazzo non in servizio coltivassero i loro campi8. Se leggiamo questi editti tra le righe, le costanti ingiunzioni a non muoversi e a non lasciare i campi incolti sono la prova che per ottenere questi obiettivi si incontrava parecchia resistenza. Ma quando ci si avvicinava a realizzarli, il risultato era un’impressionante «tesoreria» di manodopera e cereali a disposizione del monarca. Sembra che sia successo cosí a Mataram, nell’isola di Giava, a metà del XVII secolo, quando un inviato olandese osservò «le incredibili risaie che si estendono per un giorno di viaggio intorno a Mataram e insieme a loro gli innumerevoli villaggi». Le risorse di forza lavoro al centro non erano cruciali solo per la produzione di cibo: erano essenziali dal punto di vista militare per espandere lo stato e difenderlo dai rivali. Il vantaggio decisivo degli stati agrari di questo tipo nei confronti dei loro concorrenti marittimi stava proprio nella capacità di schierare sul campo un maggior numero di soldati.

L’effettiva portata dell’influenza dello stato agrario tradizionale era limitata dagli ostacoli relativamente invalicabili posti dall’attrito del territorio, limiti, come abbiamo visto in precedenza, costituiti essenzialmente dalla difficoltà di trasportare grandi quantità di generi alimentari. In caso di terreno pianeggiante e strade in buone condizioni, lo spazio effettivo dello stato diventava molto labile oltre un raggio di trecento chilometri. In un certo senso, la difficoltà di movimentare i cereali su lunghe distanze, paragonata alla relativa facilità con cui gli uomini si possono spostare a piedi, cattura il dilemma essenziale della formazione dello stato nel Sud-est asiatico prima del XIX secolo. Rifornire di cereali la popolazione del nucleo dello stato si scontrava con gli insuperabili limiti costituiti dalla distanza e dalle fluttuazioni del raccolto, mentre per la popolazione sequestrata per coltivare il riso era molto facile andarsene a piedi oltre la portata del controllo dello stato. Detto in altre parole, l’attrito e l’inefficienza del trasporto con i carri limitava la quantità di cibo disponibile al centro dello stato, mentre il movimento a piedi relativamente privo di attrito dei sudditi – un movimento che gli stati premoderni non potevano impedire facilmente – minacciava di privare lo stato dei suoi difensori e dei suoi coltivatori9.

Riguardo all’attrito costituito dalla distanza, per confrontare le vie d’acqua e le vie di terra basta la semplice statistica dei viaggi e dei trasporti premoderni. Come regola generale, si stima che a piedi, su un terreno pianeggiante e asciutto, si percorrano in media all’incirca ventiquattro chilometri (quindici miglia) al giorno. Un portatore robusto con un carico di trentasei chilogrammi (ottanta libbre) in condizioni molto favorevoli può percorrere quasi la stessa distanza. Se il terreno è accidentato e/o le condizioni meteorologiche sono difficili, questa stima ottimistica si riduce rapidamente. Nel Sud-est asiatico premoderno il calcolo è un po’ diverso, soprattutto in caso di guerra, per via dell’uso degli elefanti, che potevano trasportare carichi su terreni accidentati, ma il loro numero era modesto e non erano determinanti per l’esito delle campagne militari10.

Quello che si potrebbe chiamare viaggio statale su terreni difficili e montuosi era considerevolmente piú lento. Uno dei rari documenti rimasti (dell’860 d.C.) dell’espansione della dinastia Tang nelle zone montuose del Sud-est asiatico continentale inizia con la fondamentale informazione militare sui tempi di percorrenza, espressi in tappe giornaliere, tra i centri di popolazione che rappresentavano i nodi del controllo imperiale11. Dopo un millennio è evidente la stessa preoccupazione. Un esempio significativo è il viaggio compiuto dal luogotenente C. Ainslie nel gennaio (stagione secca) del 1892 attraverso gli stati Shan orientali per verificare la fedeltà politica dei capi tribú e rilevare percorsi di marcia. Era accompagnato da cento uomini della polizia militare, cinque europei e un gran numero di muli da soma con i loro mulattieri; non usava mezzi di trasporto su ruote probabilmente perché le piste erano troppo strette. Ainslie esplorò due itinerari paralleli tra Pan Yang e Mon Pan, un viaggio di nove giorni, e riferí delle difficoltà di ogni tappa giornaliera e del numero dei fiumi e dei torrenti che aveva dovuto attraversare, osservando per inciso che la strada «con la pioggia sarebbe stata impraticabile»12. La distanza media percorsa ogni giorno era appena di tredici chilometri (otto miglia), con considerevoli variazioni, tra un massimo di meno di venti chilometri e un minimo di sette.

Ovviamente un carro trainato da buoi poteva trasportare da sette a dieci volte il carico di un portatore (240-360 chilogrammi)13, ma i suoi movimenti sono piú lenti e limitati. Al portatore basta un sentiero, mentre il carro da buoi ha bisogno di una pista piú larga, il che in certi terreni è una condizione impossibile: chiunque conosca le strette carrarecce delle zone interne della Birmania sa che, quando è possibile, si può procedere solo lentamente e a fatica. Per un viaggio di una certa lunghezza il carrettiere deve portare con sé il foraggio, riducendo cosí il carico, o scegliere il percorso che gli consenta di approfittare del foraggio lungo la strada14. Fino a un secolo o due fa, anche in Occidente il trasporto via terra di grandi quantità di merci «era soggetto a limiti pesanti e fondamentalmente invalicabili»15.

Questi dati geografici sui movimenti delle persone e delle merci definiscono i limiti dell’influenza di qualsiasi stato senza sbocco sul mare. F. K. Lehman, estrapolando la generosa stima di 32 chilometri al giorno a piedi, calcola che l’ampiezza massima di uno stato precoloniale non poteva superare un diametro di 160 chilometri, anche se Mataram nell’isola di Giava è considerevolmente piú grande. Se si ipotizza una corte all’incirca al centro di un regno circolare con un diametro, diciamo, di 240 chilometri, la sua distanza dal confine sarebbe di 120 chilometri16. Il potere dello stato però svanirebbe molto prima di quel punto per lasciare il passo all’influenza di un altro regno o a quella di un uomo forte locale e/o a gruppi di banditi. (Vedi la mappa 3 che illustra l’effetto del terreno sulle distanze effettive).

Ma il trasporto per le vie d’acqua è la grande eccezione premoderna a questi limiti. Le acque navigabili annullano parecchio dell’attrito rappresentato dalla distanza: grazie al vento e alle correnti è possibile muovere grandi quantità di merci su distanze impensabili con i trasporti via terra. Nel XIII secolo in Europa, una stima calcola che il costo del trasporto via mare equivaleva ad appena il 5 per cento del costo del trasporto via terra. La disparità era cosí enorme da conferire ai regni vicini alle vie d’acqua navigabili grandi vantaggi strategici e commerciali. Gran parte degli stati del Sud-est asiatico precoloniale di dimensioni significative aveva un facile accesso al mare o a un fiume navigabile. In effetti, come osserva Anthony Reid, le capitali della maggior parte degli stati del Sud-est asiatico erano collocate alla confluenza di fiumi dove le navi oceaniche trasferivano i carichi su imbarcazioni piú piccole in grado di risalire la corrente del fiume. La collocazione dei nodi di potere coincideva in gran parte con l’intersezione dei nodi di comunicazione e trasporto17.

Il ruolo chiave del trasporto sulle vie d’acqua prima della costruzione delle ferrovie è evidente nella grande importanza economica dei canali, dove spesso la forza di tiro era la stessa – cavalli, muli, buoi –, ma la riduzione dell’attrito resa possibile dalle chiatte che si muovevano sull’acqua permetteva di migliorarne in modo significativo l’efficienza. Il trasporto via fiume o via mare sfrutta «itinerari di attrito minimi», di minore resistenza geografica e quindi estende enormemente le distanze lungo le quali commerciare in generi alimentari, sale, armi e persone. In forma epigrammatica, potremmo dire che la «facilità» dell’acqua «unisce» mentre la «difficoltà» delle montagne, delle paludi e delle alture «divide».

Prima della tecnologia delle ferrovie e delle strade sempre percorribili che ha avuto l’effetto di annullare le distanze, nel Sud-est asiatico e in Europa gli stati senza sbocchi sul mare e senza vie d’acqua navigabili avevano molte difficoltà a concentrare ed estendere il proprio potere. Come ha notato Charles Tilly, «Prima del XIX secolo, ovunque in Europa il trasporto via terra era cosí costoso che nessun paese poteva permettersi di rifornire di grano e di altre merci pesanti un grande esercito o una grande città senza un efficiente sistema di trasporto sulle vie d’acqua. I governanti nutrivano le principali città dell’interno come Berlino e Madrid solo con grandi sforzi e a costi molto alti per il loro hinterland. Non c’è dubbio che l’eccezionale efficienza delle vie d’acqua dei Paesi Bassi per gli olandesi abbia rappresentato un grande vantaggio in pace e in guerra»18.

Gli ardui ostacoli alle campagne militari rappresentati dagli spostamenti su terreni molto impervi erano evidenti ancora a metà del XX secolo, in particolare nel caso della conquista del Tibet da parte dell’Esercito popolare di liberazione cinese nel 1951. I delegati tibetani e i rappresentanti di partito cinesi che firmarono l’accordo a Pechino tornarono a Lhasa per la «via piú veloce»: precisamente via nave fino a Calcutta e in treno e a cavallo attraverso il Sikkim; solo il viaggio da Gangtok, in Sikkim, fino a Lhasa durava sedici giorni. Nel giro di sei mesi le forze avanzate dell’esercito cinese a Lhasa rischiavano di morire di fame, cosí vennero spedite alla loro volta tremila tonnellate di riso, per mare fino a Calcutta e poi a dorso di mulo sulle montagne. Vennero mandati rifornimenti anche dall’interno della Mongolia, ma questo richiese l’incredibile mobilitazione di ventiseimila cammelli, piú della metà dei quali morí o si ferí in viaggio19.

A questo riguardo le normali mappe moderne, in cui un chilometro è un chilometro sia sul terreno sia su uno specchio d’acqua, sono molto fuorvianti. Insediamenti distanti tra loro trecento o quattrocento chilometri, ma con una tranquilla via d’acqua navigabile a disposizione, avevano molte piú probabilità di essere legati da relazioni sociali, economiche e culturali rispetto a insediamenti distanti solo trenta chilometri in un territorio impervio e montuoso. Allo stesso modo, una grande pianura facile da attraversare, a differenza di una piccola zona montuosa dove gli spostamenti sono lenti e difficili, è molto piú probabile che formi un insieme sociale e culturale coeso.

Se volessimo una mappa che indicasse meglio gli scambi economici e sociali, dovremmo tracciarla con un sistema metrico completamente diverso, che tenesse conto dell’attrito del territorio. Prima della rivoluzione dei trasporti della metà del XIX secolo, avrebbe significato disegnare una mappa in cui l’unità di misura è la distanza percorsa in un giorno di viaggio a piedi o su carro trainato da buoi (o in un giorno di navigazione a vela). A chi è abituato alle solite mappe, come quelle a volo d’uccello, il risultato sembrerebbe il riflesso di uno specchio deformante20. Per illustrare la facilità degli spostamenti, le coste, i fiumi navigabili e le pianure sarebbero enormemente contratti. Al contrario, montagne, paludi, zone umide e foreste risulterebbero molto piú grandi per esprimere i tempi necessari ad attraversarle, anche se le distanze a volo d’uccello sono limitate.

Queste mappe, anche se sembrano strane agli occhi moderni, sarebbero molto piú utili a guidarci nei contatti, gli scambi e la cultura rispetto alle mappe a cui siamo abituati. Come vedremo, ci aiuterebbero anche a segnare la forte differenza tra una geografia piú propensa al controllo e all’appropriazione da parte dello stato (spazio statale) e una geografia resistente in modo connaturato al controllo dello stato (spazio non statale).

Una mappa in cui l’unità di misura non è la distanza ma il tempo di percorrenza è, in effetti, molto piú coerente con le pratiche locali rispetto all’astrazione del concetto standard di miglio o chilometro. Se si chiede a un contadino del Sud-est asiatico quanto è lontano il villaggio successivo, la risposta probabilmente sarà in unità di tempo, non di distanza. Un contadino che ha dimestichezza con gli orologi potrebbe rispondere «mezz’ora», un contadino meno abituato alle unità di tempo astratte potrebbe rispondere in unità di tempo locali, «tre cotture del riso» o «fumare due sigarette» – unità di durata conosciute da tutti per cui non c’è bisogno di avere un orologio da polso. In certe mappe antiche precoloniali, la distanza tra due luoghi era misurata dalla quantità di tempo necessaria a percorrerla21. Intuitivamente è ovvio: un posto A può distare da un posto B solo venticinque chilometri, ma a seconda delle difficoltà del viaggio, può essere lontano due o cinque giorni, cosa che un viaggiatore vorrebbe sicuramente sapere. A dire il vero, la risposta può cambiare radicalmente a seconda che il viaggio avvenga da A a B o viceversa: se B è in pianura e A è in alto, sulle montagne il viaggio in salita da B ad A sarà sicuramente piú lungo e piú arduo che il viaggio in discesa da A a B, anche se la distanza lineare è la stessa.

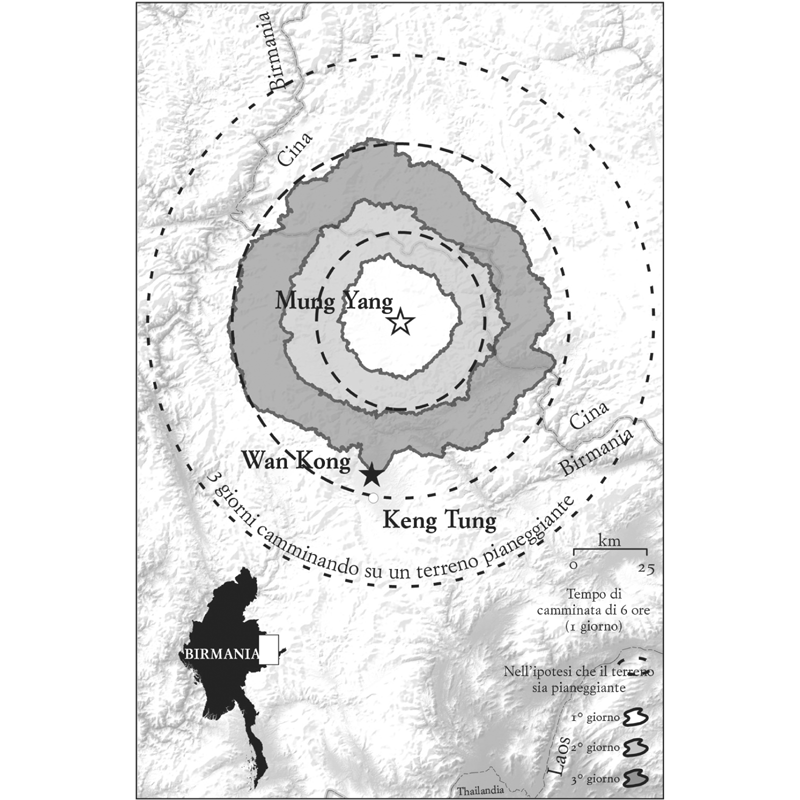

Mappa 3. L’impressionante contrazione dello spazio dello stato imposta dalle asperità del territorio può essere illustrata da una mappa che mette a confronto i tempi di percorrenza a piedi da un luogo centrale, in relazione alle difficoltà del terreno. Abbiamo scelto, a scopo illustrativo, Mung (Muang) Yang, una città shan vicina al confine tra Birmania e Cina. Le isolinee del tempo di percorrenza a piedi mostrate qui sono basate sulla «funzione dell’escursionista» di Waldo Tobler, un algoritmo che stima la possibile velocità di spostamento in relazione alla pendenza in ogni dato punto del territorio. Le isolinee mostrano la distanza percorribile in un giorno di cammino di sei ore. Le distanze sul terreno in piano, basate sull’algoritmo di Tobler, sono indicate per confronto con una linea punteggiata. Partendo da Mung Yang, un viaggiatore impiega tre giorni per coprire una distanza che, se fosse un territorio pianeggiante, coprirebbe in un giorno e mezzo o due. La percorrenza è piú difficile verso sud e nord-ovest e piú facile verso est. Se assumiamo che l’ambito di controllo varia direttamente con la facilità degli spostamenti, allora l’area totale sotto il controllo di un ipotetico staterello con al centro Mung Yang sarebbe meno di un terzo di quanto sarebbe se il terreno fosse pianeggiante.

Una mappa dell’attrito della distanza porta immediatamente in luce società, zone culturali e persino stati che altrimenti sarebbero oscurati dall’astrazione della distanza lineare. Questa è l’idea fondamentale alla base dell’analisi di Civiltà e imperi del Mediterraneo di Fernand Braudel: una società che si manteneva grazie allo scambio attivo di beni, persone e idee senza un «territorio» unificato o un’amministrazione politica nel senso comune del termine22. A scala minore, Edward Whiting Fox argomenta che l’Egeo della Grecia classica, anche se non è mai stato unito politicamente, era un unico organismo sociale, culturale ed economico, tenuto insieme dai forti legami creati dai contatti e dagli scambi attraverso un’agevole via d’acqua. I grandi popoli marittimi di «commercianti e razziatori», come i Normanni e i Vichinghi, esercitavano un’immensa influenza grazie al loro veloce trasporto marittimo. Una mappa della loro influenza si limiterebbe in gran parte a città portuali, estuari e coste23 divisi da grandi specchi d’acqua che sulla mappa sarebbero piccoli.

L’esempio storico piú impressionante di questo fenomeno è stato il mondo malese – un mondo marittimo per eccellenza –, la cui influenza culturale si estendeva dalle isole orientali del Pacifico fino al Madagascar e alla costa del Sudafrica, dove la lingua swahili parlata nei porti sulla costa porta la sua impronta. Lo stesso stato della Malesia, nel suo periodo di massimo splendore, nel XV e XVI secolo, si poteva definire, come la Lega anseatica, una coalizione mutevole di porti commerciali. Le unità elementari di costruzione dello stato erano porti come Jambi, Palembang, Johor e Melaka, e l’aristocrazia malese si distribuiva tra loro a seconda dei vantaggi politici e commerciali che offrivano. Il senso che diamo alla parola «regno» come qualcosa che consiste in un territorio compatto e contiguo non ha senso quando lo confrontiamo con una tale integrazione attraverso lunghe distanze.

Un regno agrario in genere è piú indipendente di un regno marittimo perché dispone di riserve di cibo e di forza lavoro al suo interno. Ma neanche i regni agrari sono autosufficienti. La loro sopravvivenza dipende da prodotti che non controllano direttamente: prodotti che provengono dalle zone montuose o costiere come legname, minerali, proteine, il letame delle greggi dei pastori, sale e cosí via. Per rifornirsi dei beni necessari, tra cui soprattutto gli schiavi, i regni marittimi sono ancora piú dipendenti dalle rotte commerciali. Per questa ragione, ci sono quelli che si potrebbero chiamare spazi «ad alto grado di stato» che non dipendono dalla forza lavoro né dalla produzione locale di cereali e sono situati strategicamente per facilitare il controllo (attraverso tasse, pedaggi o confische) dei prodotti commerciali di importanza vitale. Le società che controllavano i depositi principali di ossidiana (necessaria a fabbricare gli strumenti in pietra migliori) occupavano una posizione privilegiata in termini di scambi commerciali e di potere, molto prima dell’invenzione dell’agricoltura. Piú in generale, esistevano dei colli di bottiglia strategici sulle rotte commerciali via terra e sulle vie d’acqua il cui controllo poteva portare a decisivi vantaggi economici e politici. Un classico esempio è il porto commerciale malese che tipicamente sorgeva in corrispondenza di una confluenza fluviale o di un estuario, il che permetteva al suo signore di monopolizzare il commercio dei prodotti di esportazione provenienti da monte (hulu) e di controllare l’accesso dei territori interni alle merci provenienti da valle (hilir), ovvero dal commercio costiero e internazionale. Allo stesso modo, lo Stretto di Malacca era un collo di bottiglia per il commercio a lungo raggio tra l’Oceano Indiano e la Cina e quindi uno spazio eccezionalmente privilegiato per la creazione dello stato. A scala piú piccola, innumerevoli regni delle alture stavano su importanti rotte carovaniere per il commercio, tra le altre cose, di sale, schiavi e tè. Si espandevano e contraevano a seconda dei capricci del commercio mondiale e dei boom delle materie prime. Come i piú grandi cugini malesi, erano, nelle loro versioni piú pacifiche, stati «pedaggio».

I vantaggi dati dalla posizione erano solo parzialmente una questione di rotte marittime e terrestri. Soprattutto nell’epoca moderna, sono storicamente contingenti con le rivoluzioni dei trasporti, dell’ingegneria e dell’industria: ad esempio, corrispondono a nodi stradali e ferroviari, ponti e gallerie, depositi di carbone, petrolio e gas naturale.

Quindi dobbiamo correggere la nostra grezza approssimazione dello spazio statale come concentrazione di produzione di cereali e forza lavoro in uno spazio gestibile: la capacità delle vie d’acqua di annullare le distanze e l’esistenza dei nodi di potere rappresentati dai colli di bottiglia e dalla disponibilità di materie prime strategiche possono compensare la mancanza di cereali e forza lavoro disponibili a breve distanza, ma solo fino a un certo punto. Se la forza lavoro non è sufficiente, per gli stati «pedaggio» spesso è difficile rimanere nel sito che conferisce loro la posizione di vantaggio. Quando si sono confrontati, gli stati agrari in genere sono riusciti a prevalere sugli stati marittimi o su quelli «delle rotte commerciali» grazie alla forza dei numeri. La disparità è mostrata dal paragone che fa Barbara Andaya tra lo stato vietnamita di Trinh (agrario) e quello malese di Johor (marittimo) all’inizio del XVIII secolo: «Si capisce chiaramente la questione se si confrontano le forze armate di Johor, il piú prestigioso stato malese, ma senza base agricola, con quelle di Trinh. Nel 1714 gli olandesi calcolarono che Johor poteva schierare in battaglia 6500 uomini e 233 imbarcazioni di vario genere. Per contro, si stimava che l’esercito vietnamita di Nguyen contasse 22 740 uomini, di cui 6400 in marina e 3280 in fanteria»24. Il piú antico ammonimento sulla vulnerabilità dello stato marittimo è, ovviamente, La guerra del Peloponneso di Tucidide, in cui Atene, potenza decisamente marittima, alla fine è sconfitta dai suoi stati rivali piú agrari, Sparta e Siracusa.

La mappa dello spazio statale nel Sud-est asiatico.

La costruzione dello stato nel Sud-est asiatico continentale è stata fortemente condizionata dalla geografia. Cercherò di delineare velocemente i principali condizionamenti e i loro effetti sulla localizzazione, il mantenimento e le dinamiche di potere di questi stati.

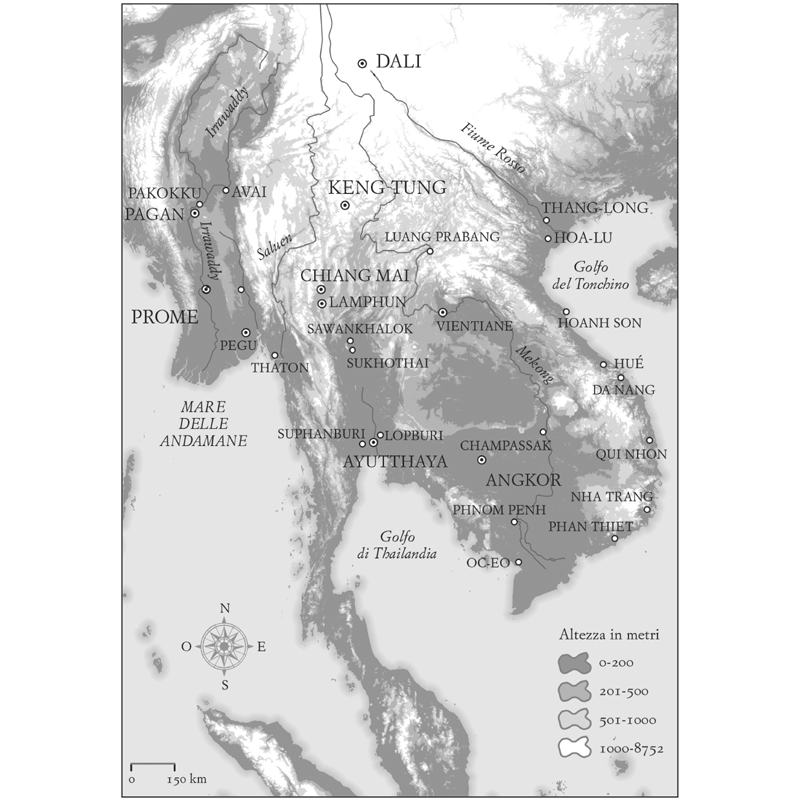

La condizione necessaria, ma assolutamente non sufficiente, per la nascita di uno stato significativo era l’esistenza di una grande pianura alluvionale adatta alla coltivazione del riso irriguo e quindi in grado di sostenere una popolazione rilevante e concentrata. A differenza del Sud-est asiatico marittimo peninsulare, dove la facilità di movimento sulle calme acque della piattaforma della Sonda permetteva l’organizzazione di una vasta talassocrazia nell’ordine di quella di Atene, gli stati continentali dovevano misurarsi con livelli molto piú alti di attrito geografico. A causa della disposizione da nord a sud delle catene montuose e dei fiumi principali della regione, praticamente tutti gli stati classici si possono trovare lungo i grandi bacini fluviali nord-sud. Da ovest verso est erano: gli stati classici birmani lungo il fiume Irrawaddy vicino alla confluenza con il Chindwin (Pagan, Ava, Mandalay) o lungo il Sittang poco lontano verso est (Pegu, Toungoo); lo stato classico thai (Ayutthaya e molto piú tardi Bangkok, lungo il Chao Phraya); lo stato classico khmer (Angkor e i suoi successori) vicino al grande lago di Tonle Sap, tributario del Mekong; e infine il centro piú antico dello stato classico kinh (Trinh) lungo il Fiume Rosso, vicino ad Hanoi.

Il denominatore comune era che tutti gli stati sono sorti vicino corsi d’acqua navigabili, ma su una pianura alluvionale in cui il terreno pianeggiante e coltivabile e i corsi d’acqua perenni rendevano possibile la coltivazione del riso irriguo. È singolare che nessuno degli antichi stati continentali fosse collocato sul delta di un grande fiume: le regioni di delta – l’Irrawaddy, il Chao Phraya e il Mekong – furono insediate in massa e coltivate a riso irriguo solo all’inizio del XX secolo. Le ragioni del loro sviluppo tardivo apparentemente sono che 1) avevano bisogno di grandi lavori di bonifica per essere adatte alla coltivazione del riso, 2) erano evitate in quanto terre malariche (specialmente appena disboscate), e 3) le piene annuali erano imprevedibili e spesso devastanti25. Ma è un’affermazione audace che deve essere chiarita e articolata. Prima di tutto, l’influenza politica, economica e culturale che proveniva dai centri di potere, come avrebbe previsto Braudel, si diffonde piú facilmente se ha meno impedimenti dovuti dall’attrito della distanza – lungo territori pianeggianti e fiumi e coste navigabili. Niente illustra meglio questo processo che la graduale e intermittente deportazione delle popolazioni khmer e cham da parte dei vietnamiti: l’espansione seguí la stretta linea costiera verso sud, fino al delta del Mekong e al Transbassac.

L’influenza economica di centri statali del genere era quasi sempre maggiore della loro influenza politica: il controllo politico era limitato da quanto riuscivano a monopolizzare l’accesso a forza lavoro e approvvigionamenti alimentari, ma l’influenza commerciale poteva arrivare molto piú lontano. Anche in questo caso agisce l’attrito della distanza: maggiore è il valore di scambio di un prodotto rispetto al suo peso e al suo volume, maggiore è la distanza alla quale può essere commerciato. Quindi i beni di valore come oro, pietre preziose, legni aromatici, medicinali rari, tè e gong cerimoniali in bronzo (importanti beni di prestigio nelle alture) legavano i territori periferici al centro sulla base degli scambi commerciali e non su quella della dominazione politica. Di conseguenza, la portata geografica di certe forme di scambio e commercio, che non richiedevano trasporti di grossa portata, era molto piú estesa del raggio relativamente limitato entro il quale si poteva ottenere l’integrazione politica.

Finora ho considerato solo gli stati classici piú importanti del Sud-est asiatico continentale. La condizione chiave per la formazione dello stato era presente anche altrove: un potenziale territorio centrale coltivato a riso irriguo che poteva costituire un «nucleo territoriale completamente amministrato, con una capitale di corte al suo centro»26. La differenza era solo una questione di scala. Se il centro di coltivazione del riso irriguo era grande e contiguo, poteva, nelle giuste condizioni, facilitare la nascita di uno stato importante; se invece era modesto dava origine a uno stato modesto. Uno stato di questo tipo sarebbe stato una cittadina fortificata, diciamo, di almeno seimila sudditi, oltre agli alleati nelle alture vicine, situata in una pianura coltivata a riso irriguo e con, almeno in teoria, un singolo monarca. Le condizioni agro-ecologiche che favoriscono la formazione dello stato, in genere a una scala lillipuziana, si trovano in tutto il Sud-est asiatico continentale, spesso ad altitudini abbastanza elevate. Gran parte di questi luoghi prima o poi sono stati sede di piccoli staterelli tai, che a volte si sono uniti per breve tempo in leghe o confederazioni per apparire uno stato piú temibile. La formazione dello stato intorno a centri di coltivazione del riso irriguo, piccoli o grandi, è sempre stata contingente e, tipicamente, effimera. Si può sottolineare, con Edmund Leach, che «la terra adatta alla coltivazione del riso stava in un solo posto» e quindi rappresentava un potenziale punto di forza ecologico e demografico che un intelligente e fortunato imprenditore politico poteva sfruttare per creare o ridare vita a uno spazio statale. Neanche la dinastia piú forte si avvicinava lontanamente a uno stato napoleonico: era piuttosto una traballante gerarchia di sovranità. Fino a quando reggeva, la colla che teneva insieme la dinastia era una prudente distribuzione di bottini e alleanze matrimoniali e, se necessario, spedizioni punitive per le quali, in ultima analisi, il controllo sulla forza lavoro era di vitale importanza.

La nostra concezione degli elementi costitutivi della Birmania precoloniale deve quindi essere modificata secondo questi principî fondamentali di appropriazione e portata del controllo. Sotto una dinastia forte e prospera, la «Birmania» nel senso di un’effettiva entità politica, consisteva soprattutto di zone coltivate a riso irriguo situate a pochi giorni di marcia dal centro di corte. Le zone coltivate non dovevano necessariamente essere contigue, ma dovevano essere relativamente accessibili a ufficiali e soldati provenienti dal centro tramite rotte commerciali o vie d’acqua navigabili. La natura stessa delle vie di accesso era cruciale: un esercito in marcia per raccogliere tributi in cereali o punire un distretto ribelle doveva potersi rifornire lungo la strada. Questo significava collocare una rotta di marcia attraverso un territorio sufficientemente ricco di cereali, animali da tiro, carri e potenziali reclute, in modo che l’esercito potesse sostenersi.

Mappa 4. Fiumi e stati classici del Sud-est asiatico: come illustrato dalla mappa, la coincidenza degli stati classici con i corsi d’acqua navigabili è la regola generale. Il fiume Saluen/Nu/Thanlwin ha dato origine a un solo stato classico, Thaton, al suo estuario. Per la gran parte del suo lungo corso, il Saluen scorre tra ripide gole e non è navigabile ed è solo per questo motivo che rappresenta un’eccezione. Anche Keng Tung e Chiang Mai rappresentano eccezioni, nel senso che nessuno dei due è collocato su un importante fiume navigabile, ma entrambi dominano una grande pianura adatta alla coltivazione del riso e quindi alla formazione dello stato.

Quindi, terre umide, paludi e soprattutto zone montuose, anche se potevano essere vicine al centro di corte, in genere non facevano parte della «Birmania politica e amministrata direttamente»27. Le zone montuose e umide erano scarsamente popolate e, a eccezione del caso di un grande altopiano adatto alla coltivazione del riso irriguo, la popolazione praticava una forma di coltivazione mista (coltivazione sparsa e itinerante di riso, tuberi e radici, raccolta e caccia) di difficile valutazione e ancor piú difficile appropriazione. Zone di questo genere potevano stringere un’alleanza tributaria con la corte specificando il periodico rinnovo degli accordi e lo scambio di beni di valore, ma in genere rimanevano fuori dal diretto controllo politico degli ufficiali di corte. Come regola generale, le alture al di sopra dei trecento metri di altitudine non facevano parte della vera e propria «Birmania». Quindi dobbiamo considerare la Birmania precoloniale come un fatto osservabile in pianura, che raramente usciva dalla sua nicchia ecologica adatta all’irrigazione. Come hanno osservato in termini generali Braudel e Paul Wheatley, il controllo politico si diffonde velocemente su un territorio pianeggiante: quando incontra l’attrito della distanza, brusche differenze di quota, asperità del territorio e l’ostacolo politico della popolazione sparsa e della coltivazione mista, rimane senza fiato politico.

In questo scenario i concetti moderni di sovranità non hanno molto senso. La «Birmania» non si dovrebbe visualizzare come un territorio contiguo, delineato nitidamente, che segue le convenzioni cartografiche delle mappe moderne; si dovrebbe piuttosto considerare come una sezione orizzontale della topografia, che comprende la maggior parte delle zone adatte alla coltivazione del riso irriguo al di sotto dei trecento metri di altitudine e a poca distanza dalla corte28.

Si immagini una mappa costruita in quest’ottica, che voglia rappresentare i gradi relativi di sovranità potenziale e influenza culturale. Un modo per visualizzare il funzionamento dell’attrito della distanza è immaginare di avere in mano una mappa rigida in cui le altitudini sono rappresentate con un rilievo fisico della stessa mappa. Immaginiamo inoltre che la localizzazione di ogni centro di coltivazione del riso irriguo sia segnato da un recipiente di vernice rossa riempito fino all’orlo; la dimensione del recipiente è proporzionale alla dimensione del centro di coltivazione e quindi della popolazione che può ospitare. Ora immaginiamo di inclinare la mappa prima in una direzione e poi nell’altra. La vernice versata fluisce prima in piano e lungo i corsi d’acqua della pianura. Se aumentiamo l’angolo di inclinazione della mappa, la vernice rossa scorrerà lentamente o bruscamente, a seconda della pendenza del terreno, fino ad altitudini un po’ piú elevate.

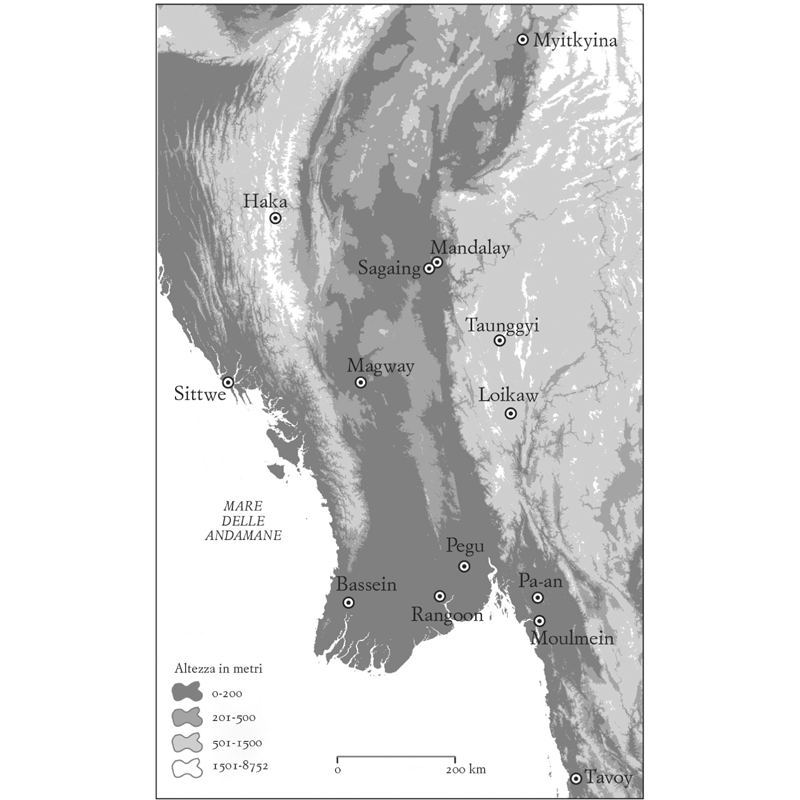

Mappa 5. Altimetrie della Birmania centrale: la «portata» dello stato precoloniale, nel suo momento di massima forza, si estendeva molto facilmente lungo le pianure a bassa quota e i corsi d’acqua navigabili. Tutti i regni birmani superiori abbracciavano l’Irrawaddy a monte o a valle della sua confluenza con il Chindwin. L’altopiano di Shan a est di Mandalay e Ava, anche se piú vicino in linea d’aria delle città Pakokku e Magway a valle del fiume, era fuori dai confini effettivi del regno. Lo stato precoloniale costeggiava i rilievi, di modesta altitudine ma impervi, della catena Pegu Yoma, che divideva in due in direzione nord-sud la pianura coltivata a riso. Questi rilievi sono stati in effetti fuori dal controllo statale nel periodo precoloniale, in gran parte del periodo coloniale e nella Birmania indipendente, e furono la roccaforte di comunisti e ribelli karen fino al 1975. È un esempio efficace di come cambiamenti anche modesti dell’attrito del territorio possano ostacolare il controllo da parte dello stato.

L’angolo a cui bisogna inclinare la mappa per raggiungere zone particolari rappresenta, molto grossolanamente, il grado di difficoltà che lo stato deve affrontare nel provare a estendere il suo controllo fino a lí. Se assumiamo che l’intensità del rosso sbiadisce in proporzione alla distanza che ha attraversato e all’altitudine che ha raggiunto, abbiamo un’approssimazione, ancora una volta molto grossolana, della diminuzione dell’influenza e del controllo o, alternativamente, del costo relativo di stabilire il controllo politico diretto di quelle zone. Ad altitudini piú elevate, il rosso lascia il posto al bianco; se il terreno è ripido ed elevato, la transizione sarà piuttosto brusca. Dall’alto, a seconda del numero delle zone montuose vicino al centro di corte, questa rappresentazione della sovranità rivela una serie di macchie bianche irregolari su uno sfondo rosso scuro o rosso chiaro. La popolazione che abita nelle aree bianche, anche se spesso può avere una relazione tributaria con il centro di corte, è stata governata direttamente solo di rado, se mai lo è stata.

Davanti alle asperità delle montagne il controllo politico si indebolisce di colpo e allo stesso modo si indebolisce l’influenza culturale. Nelle alture linguaggio, modelli di insediamento, struttura parentale, auto-identificazione etnica e modi di sussistenza erano nettamente differenti da quanto praticato nelle valli. In genere i popoli delle alture non professavano le religioni di valle: i birmani e i thai di valle erano buddisti theravāda, mentre i popoli delle alture, con alcune notevoli eccezioni, erano animisti e, nel XX secolo, cristiani.

La disposizione dei colori di questa mappa immaginaria dell’attrito della distanza fornisce anche una guida rudimentale dei modelli di integrazione culturale e commerciale, ma non politica. Dove il rosso si diffonde con minore resistenza, lungo i corsi d’acqua e le pianure, è piú probabile trovare una maggiore omogeneità di pratiche religiose, linguaggi dialettali e organizzazione sociale. È piú probabile che i bruschi cambiamenti culturali e religiosi si verifichino in luoghi dove c’è un improvviso aumento dell’attrito della distanza, come in presenza di una catena montuosa. Avremmo un indicatore ancora migliore della probabilità di integrazione sociale e culturale se la mappa potesse anche mostrare, come in una fotografia time-lapse, il volume di traffico umano e commerciale attraverso uno spazio, insieme alla relativa facilità di movimento29.

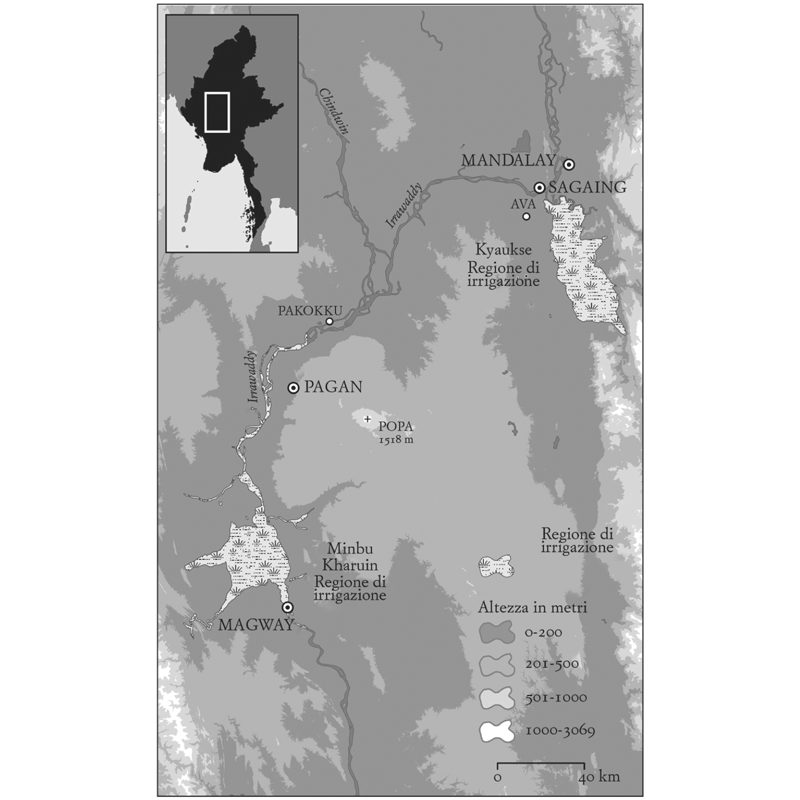

Mappa 6. Opere di irrigazione a Minbu Kharuin

(K’à yaín) e Kyaukse: queste due grandi zone di irrigazione

rappresentavano la riserva di riso degli stati precoloniali della

Birmania superiore. Le opere di irrigazione di Minbu Kharuin

precedono di molto la nascita del regno Pagan nel IX secolo d.C. Questi due centri di

coltivazione del riso formavano la riserva di forza lavoro e

cereali necessaria alla formazione dello stato e al suo inevitabile

accompagnamento, la guerra. (Il termine k’à yaín –

– spesso translitterato in

kharuin, significa «distretto» e di frequente si riferisce

a una città murata, come nei famosi «nove K’à yaín» che compongono

il classico Kyaukse. Sotto molti aspetti è l’equivalente del

termine shan maín –

– spesso translitterato in

kharuin, significa «distretto» e di frequente si riferisce

a una città murata, come nei famosi «nove K’à yaín» che compongono

il classico Kyaukse. Sotto molti aspetti è l’equivalente del

termine shan maín –  – o del termine thai

muang). Fuori da queste due zone, nella pianura, c’era

terra coltivabile bagnata dalle piogge, ma le rese agricole non

erano affidabili né generose come quelle dei terreni irrigati. Nel

saliente settentrionale del Pegu-Yoma – monte Popa e i rilievi

circostanti –, la popolazione e la produzione agricola erano ancora

piú scarse e di difficile appropriazione da parte dello stato.

– o del termine thai

muang). Fuori da queste due zone, nella pianura, c’era

terra coltivabile bagnata dalle piogge, ma le rese agricole non

erano affidabili né generose come quelle dei terreni irrigati. Nel

saliente settentrionale del Pegu-Yoma – monte Popa e i rilievi

circostanti –, la popolazione e la produzione agricola erano ancora

piú scarse e di difficile appropriazione da parte dello stato.

La nostra mappa metaforica, come ogni mappa, mette in primo piano le relazioni che vogliamo sottolineare ma ne nasconde altre. In questo caso, non riesce a rappresentare l’attrito della distanza costituito, ad esempio, da paludi, terre umide, zone malariche, coste colonizzate dalle mangrovie e vegetazione fitta. Un’altra avvertenza riguarda il «vaso di vernice» al centro dello stato. È puramente ipotetico, nel senso che rappresenta la plausibile sfera di influenza di un centro statale forte e ambizioso nelle condizioni piú favorevoli – e pochi centri statali si sono soltanto avvicinati a realizzare questo grado di influenza sul loro retroterra.

Nessun nucleo statale, grande o piccolo, aveva un suo territorio. Ciascuno esisteva come unità in una galassia di centri rivali, di volta in volta in ascesa e in declino. Prima che la dominazione coloniale e la codificazione del moderno stato territoriale semplificassero enormemente il territorio, i numeri dei centri statali, la maggior parte dei quali lillipuziani, erano stupefacenti. Leach non esagera quando osserva che «in pratica ogni cittadina di una qualche consistenza in “Birmania” afferma di essere stata, a un certo punto nella storia, la capitale di un “regno” le cui supposte frontiere erano tanto grandiose quanto improbabili»30.

Come possiamo rappresentare, ancora una volta schematicamente, questa pluralità di centri statali? Una possibilità è riferirci al termine sanscrito mandala («cerchio di re»), molto usato nel Sud-est asiatico, in cui l’influenza di un monarca, che spesso afferma la propria ascendenza divina, si diffonde a partire da un centro di corte, quasi sempre collocato in una pianura coltivata a riso, verso le campagne circostanti. In teoria, domina su re e capi tribú meno potenti, che riconoscono la sua autorità spirituale e temporale. L’anacronistica metafora di una lampadina con vari gradi di illuminazione, suggerita per la prima volta da Benedict Anderson per rappresentare il carisma e l’influenza di un monarca, cattura due caratteristiche fondamentali dei centri politici mandala31: l’attenuazione della luce suggerisce la graduale diminuzione del potere, sia spirituale sia temporale, con l’aumentare della distanza dal centro, mentre il bagliore diffuso evita di far pensare a confini «rigidi» all’interno dei quali c’era il cento per cento di sovranità e fuori dai quali la sovranità spariva del tutto.

Nella Figura 1 cerco di rappresentare in un sistema plurale di mandala qualcuno degli aspetti piú complessi e notevoli della sovranità. Per farlo ho rappresentato un certo numero di mandala (negara, muang, maín, k’à yaín) attraverso cerchi stabiliti, con il potere concentrato al centro che si attenua fino a scomparire sulla circonferenza esterna. Per un momento trascuriamo l’enorme influenza del territorio e ipotizziamo che siano in una pianura piatta come una tavola. Anche le autorità birmane nel XVII secolo fecero queste ipotesi semplificatorie per delineare il loro ordine territoriale: una provincia era immaginata come un cerchio con un raggio amministrativo esattamente di cento tiang (un tiang equivale a 3,25 chilometri), una grande città aveva un raggio di dieci tiang, una città media di cinque e un villaggio di due tiang e mezzo32. Il lettore deve immaginare che le irregolarità geografiche – ad esempio, una palude o un terreno impervio – interrompono le forme circolari e che un fiume navigabile amplia la loro portata. Un’approssimazione ancora piú grossolana è data dalla stessa fissità della rappresentazione dello spazio, che ignora completamente la radicale instabilità temporale del sistema: il fatto che i «centri di autorità spirituale e potere politico si spostavano continuamente»33. Il lettore dovrebbe immaginare questi centri soprattutto come sorgenti di luce che brilla, si affievolisce e, nel tempo, si spegne, mentre nuove sorgenti di luce, punti di potere, appaiono all’improvviso e brillano di piú.

Ogni cerchio rappresenta un regno; alcuni sono piú piccoli, altri piú grandi, ma il potere di ognuno diminuisce mentre ci si sposta verso la periferia, come rappresentato dalla minore densità dei segni all’interno di ciascun mandala. Lo scopo di questo diagramma piuttosto superficiale è solo quello di illustrare alcune delle complessità di potere, territorio e sovranità nel Sud-est asiatico continentale precoloniale, studiate molto piú nel dettaglio da Thongchai Winichakul34. In teoria, i territori nella sfera di influenza di un mandala erogavano un tributo annuo (che poteva essere ricambiato con un regalo di valore uguale o superiore) e, se veniva loro richiesto, erano obbligati a inviare truppe, carri, animali da tiro, cibo e altre forniture. Tuttavia, come indica il diagramma, molte zone sono sotto l’influenza di piú di un signore. Se la doppia sovranità, come nell’area D/A, è situata alla periferia di entrambi i regni, potrebbe facilmente rappresentare un caso di sovranità deboli che si annullano a vicenda, una zona intermedia in cui i capi locali e i loro seguaci godono di grande autonomia. Se la doppia sovranità riguarda la maggior parte di un regno, come in B/A o A/C, ciò può generare estorsioni e/o incursioni punitive da parte dei centri rivali nei confronti dei villaggi sleali e disobbedienti. Molti popoli delle alture e capi tribú manipolavano strategicamente la situazione della doppia sovranità: inviavano in segreto tributi ai due sovrani e con i propri tributari fingevano di essere indipendenti35. Il calcolo dell’ammontare dei tributi non era cosa di poco conto e le infinite scelte strategiche di che cosa mandare, quando, se ritardare o non inviare affatto forza lavoro e rifornimenti erano il fulcro delle loro piccole politiche di governo.

1. Schema dei mandala come campi di potere.

Al di fuori del nucleo centrale di un regno, sovranità doppie o multiple o, specialmente ad altitudini piú elevate, nessuna sovranità non erano affatto eccezionali. Ad esempio, Chaing Khaeng, una piccola cittadina vicina agli attuali confini tra Laos, Birmania e Cina, era tributaria di Chiang Mai e Nan (a loro volta tributarie del Siam) e di Chiang Tung / Keng Tung (a sua volta tributaria della Birmania). La situazione era cosí comune che i piccoli regni, nella lingua tai e nel suo dialetto lao, spesso erano identificati come «sotto due signori» o «sotto tre signori», mentre la relazione tributaria della Cambogia del XIX secolo verso Siam e Dai Nam (Vietnam) era chiamata «uccello a due teste»36.

La sovranità unitaria e univoca, normale per lo stato-nazione del XX secolo, era una rarità, fatto salvo un piccolo gruppo di importanti centri di coltivazione del riso, i cui stati erano in sé inclini al collasso. Al di là di queste zone, la sovranità era ambigua, plurale, mutevole e spesso del tutto assente. Allo stesso modo, le affiliazioni culturali, linguistiche ed etniche erano plurali, ambigue e variabili. Se a questa osservazione aggiungiamo quello che sappiamo sull’effetto dell’attrito del territorio e dell’altitudine sull’estensione del potere politico, iniziamo a capire che gran parte della popolazione, e soprattutto i popoli delle alture, non era mai davvero fuori dall’influenza dei centri di corte ma nemmeno sotto il loro pieno controllo.

E quando le piogge monsoniche iniziavano sul serio, anche il regno piú forte si contraeva fin quasi alle fortificazioni delle mura del proprio palazzo: lo stato del Sud-est asiatico, nella forma precoloniale di mandala, nella versione coloniale e, fino a tempi molto recenti, come stato-nazione, era un fenomeno radicalmente stagionale. Nel Sud-est asiatico continentale, all’incirca da maggio a ottobre le piogge rendevano le strade impraticabili. Il periodo tradizionale per le campagne militari in Birmania era da novembre a febbraio; da marzo ad aprile era troppo caldo per combattere e da maggio a ottobre pioveva troppo37. Spostarsi in forze e su lunghe distanze non era impossibile soltanto per eserciti ed esattori fiscali: anche i viaggi e i commerci erano ridotti a dimensioni irrisorie rispetto alla stagione secca. Per visualizzare quello che significa, dobbiamo considerare la nostra mappa mandala come una rappresentazione dei regni nella stagione secca. Nella stagione delle piogge ogni regno sarebbe rappresentato ridotto da circa un quarto a un ottavo della sua dimensione, a seconda della natura del terreno38. Come se una marea semestrale invadesse lo stato all’inizio delle piogge e poi lasciasse la presa alla fine della stagione umida, lo spazio statale e non statale si scambiavano posto a scadenza meteorologica. Un inno di lode a un sovrano giavanese del XIV secolo indica la periodicità del governo: «Ogni volta che finisce la stagione fredda [quando è abbastanza secco] si mette in viaggio nelle campagne. […] Dispiega il suo vessillo specialmente nelle zone piú remote. […] Mostra lo splendore della sua corte. […] Riceve gli omaggi da tutti indistintamente, raccoglie tributi, visita gli anziani del villaggio, controlla i registri delle terre ed esamina i servizi pubblici come battelli, ponti e strade»39. I sudditi grosso modo sapevano quando dovevano aspettarsi la visita del proprio signore. E sapevano anche quando aspettarsi eserciti, arruolamenti forzosi, requisizioni militari e la distruzione della guerra: la guerra, come il fuoco, era un fenomeno della stagione secca. Le campagne militari, come le numerose invasioni del Siam da parte dei birmani, iniziavano sempre dopo la fine della stagione delle piogge, quando le piste erano di nuovo percorribili e i raccolti stavano maturando40. Le analisi approfondite della tradizionale creazione dello stato dovrebbero dare tanto spazio al clima quanto alla geografia.

I regimi coloniali, per quanto si sforzassero di costruire strade e ponti sempre percorribili, avevano gli stessi condizionamenti degli stati indigeni che avevano rimpiazzato. Nella lunga e difficile campagna per occupare la Birmania superiore, l’avanzamento delle truppe coloniali (per la maggior parte provenienti dall’India) nella stagione secca spesso era vanificato dalle piogge e, sembra, dalle malattie portate dalla stagione umida. Un resoconto del tentativo, nel 1885, di liberare da ribelli e banditi la città di Minbu, nella Birmania superiore, rivela che le piogge avevano costretto le truppe britanniche a ritirarsi: «Alla fine di agosto l’intera parte occidentale del distretto era nelle mani dei ribelli e a noi non rimaneva che una stretta striscia di terra lungo la sponda del fiume. Le piogge e la stagione micidiale che si sono succedute in questa regione piena di corsi d’acqua ai piedi dello Yoma [la catena montuosa Pegu-Yoma] […] hanno impedito di intraprendere ampie operazioni prima della fine dell’anno [di nuovo la stagione secca]»41. Nel ripido terreno montagnoso lungo il confine thailandese, dove l’esercito birmano oggi combatte una guerra senza pietà contro i suoi avversari etnici, la stagione delle piogge resta un handicap importante per le forze armate regolari. La tipica «finestra» per l’offensiva delle truppe birmane è esattamente la stessa che sfruttavano i re di Pagan e Ava: da novembre a febbraio. Elicotteri, basi avanzate e nuovi sistemi di comunicazione hanno permesso al regime di organizzare, per la prima volta, offensive nella stagione umida, ma la conquista dell’ultima importante postazione karen in territorio birmano è avvenuta il 10 gennaio 1995, proprio come avrebbe imposto l’antico schema bellico stagionale.

Per chi voleva tenere lo stato a distanza, arroccarsi su montagne inaccessibili costituiva una risorsa strategica. Un determinato stato poteva organizzare una spedizione punitiva, incendiare case e raccolti, ma l’occupazione a lungo termine era fuori dalla sua portata. A meno che non avesse alleati nelle alture, una popolazione ostile doveva solo aspettare le piogge, quando i rifornimenti si sarebbero interrotti (o erano facili da interrompere) e la guarnigione doveva scegliere se morire di fame o ritirarsi42. La presenza fisica coercitiva dello stato nelle zone montuose piú lontane era un fatto episodico, spesso quasi inesistente, e queste zone rappresentavano un’affidabile zona di rifugio per chi viveva lí o sceglieva di andarci.