X

Corría el año 1848, año explosivo en el que las grandes tempestades de la época iban a salpicar también de sangre a nuestra patria.

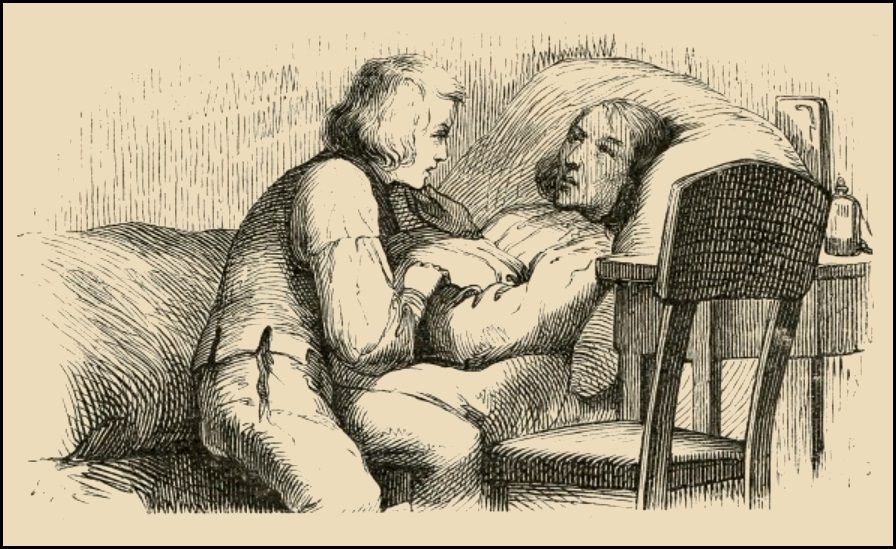

Ya en los primeros días de enero, cayó enfermo el rey Christian VIII; la última vez que lo vi fue una tarde que se me invitó a tomar el té con él, pidiéndoseme que llevara algo para leer a su Majestad. Además del Rey estaban también la Reina, una dama de honor y un caballero de la corte. El Rey me recibió con todo cariño pero sin poderse levantar del diván en que estaba postrado. Leí un par de capítulos de mi novela Las dos baronesas, todavía sin acabar; el Rey parecía muy animado, estuvo riéndose y hablando mucho. Al marcharme me despidió desde su lecho con una leve inclinación de cabeza, muy amable y contento. Las últimas palabras que le oí fueron: «Hasta muy pronto». Pero no volvimos a vernos más. Se puso muy grave; yo estaba muy inquieto, tenía miedo de perderle e iba a diario al palacio de Amalienborg a preguntar cómo se encontraba; pronto se tuvo la certeza de que aquello iba a ser su muerte. Yo fui, muy apenado, a llevarle la noticia a Oehlenschläger que, por extraño que parezca, no sabía aún que peligraba la vida del Rey. Al verme tan afligido, se echó a llorar, pues sentía afecto por el Rey. A la mañana siguiente, me lo encontré bajando la escalinata de Amalienborg apoyado en Christiani. Venían de la antesala real. Oehlenschläger estaba todo pálido y al pasar me apretó la mano sin decir palabra; tenía lágrimas en los ojos. La vida del Rey se daba ya por perdida.

El 20 de enero fui varias veces al palacio y me quedé parado en la nieve, mirando hacia las ventanas tras las que agonizaba mi Rey. Expiró a las diez y cuarto.

A la mañana siguiente, el gentío se arremolinaba ante el palacio donde yacía muerto el rey Christian VIII. Yo me fui a casa a llorarle. Había perdido a uno de los seres que más amaba en el mundo.

Lleno de tristeza, escribí unas estrofas en recuerdo suyo. Había un verso que decía:

Supiste apreciar lo que verdaderamente vale

y la gente, en seguida, pensó que lo decía por mí mismo. La ciudad entera estaba conmocionada. Iba a comenzar una época nueva. El 28 de enero se proclamaría la Constitución.

El cuerpo de Christian VIII fue expuesto en palacio; yo fui a verlo y me produjo una impresión tan dolorosa que me puse enfermo y tuvieron que llevarme a una de las salas contiguas.

El 25 de febrero se trasladó el cadáver del Rey a Roskilde; yo oí doblar las campanas desde mi casa.

Había una gran agitación en toda Europa. En París había estallado la revolución y Luis Felipe abandonaba Francia con su familia. La oleada de revueltas se propagó a las ciudades alemanas; aquí, en Dinamarca, no lo sabíamos todavía más que por la prensa. Sólo aquí reinaba todavía la paz; aún se podía respirar tranquilo, ir al teatro y gozar de los placeres de la vida.

Pero la paz no iba a durar mucho, la borrasca se estaba acercando a Dinamarca. De repente estalló la revuelta en Holstein. La noticia se propagó como un rayo, estremeciendo a todo el país.

En el salón del gran casino se congregó una muchedumbre ingente y al otro día se mandó una delegación al rey Federico VII. Yo estaba en la plaza del palacio y vi llegar a toda aquella gente. Pronto se conoció en la capital la respuesta del Rey y el cese del gabinete de gobierno. En los diferentes ambientes en que me movía pude observar las reacciones más diversas ante los acontecimientos. Grandes grupos de gente recorrían, día y noche, las calles cantando canciones patrióticas; no es que se sobrepasara nadie, pero producía cierto desagrado encontrarse con aquellas hordas de gente extraña con rostros desconocidos. Diríase que se trataba de otra raza. Muchos partidarios de la paz y el buen orden decidieron, por ello, sumarse al tumulto callejero para impedir que se desbordara. Yo también formé parte del comité encargado de mantener el orden y había que tener cuidado, pues en cuanto la masa empezaba a gritar el nombre de algún sitio donde ir a armarla, bastaba con que una sola persona diera la voz de «¡adelante!» para que todos la secundaran. El público se ponía a cantar en el teatro y la orquesta tenía que tocar himnos a la patria. Se dieron órdenes de iluminar la ciudad y lo curioso fue que precisamente la gente que menos comulgaba con el nuevo gobierno, fue la primera en poner velas en las ventanas para que no les rompieran los cristales.

Vino una delegación de Holstein a Copenhague y había una hostilidad enorme hacia ellos, pero el Rey hizo leer una proclama en que decía: «El pueblo danés me responde con su honor de la seguridad de los delegados de Schleswig-Holstein».

Los estudiantes reaccionaron muy bien al llamado, hablando a las turbas para apaciguarlas; se apostaron soldados en las calles por las que había de pasar la delegación para dirigirse a su barco, y mientras el gentío aguardaba allí, los delegados salían por el canal de detrás del palacio hacia las aduanas, subiendo así a bordo sin ser notados.

La gente se estaba preparando para la guerra tanto en tierra como en el mar. Cada uno cooperaba según sus fuerzas. Uno de nuestros funcionarios más competentes vino a verme a casa y me dijo que por qué no escribía yo algo sobre nuestra causa en la prensa de Inglaterra, donde tanto se me leía y apreciaba. Escribí en seguida al señor Jerdan, redactor de Literary Gazette, quien rápidamente publicó mi carta, que daba una idea muy clara de la situación que se estaba viviendo en Dinamarca:

Copenhague, 13 de abril de 1848

Querido amigo:

No hace más que unas semanas que le escribí, pero si se piensa en la cantidad de cosas que han ocurrido desde entonces, diríase que han pasado años. Nunca hasta ahora me había metido en política, pues considero que es otra la misión del poeta. Pero en estos momentos en que una gran convulsión sacude nuestros contornos, no pudiendo uno pisar el suelo sin sentirla hasta en la punta de los dedos, no queda otro remedio que hablar. Ya sabe usted lo que ocurre en Dinamarca: estamos en guerra, pero una guerra en la que el pueblo danés entero está empeñado con todo su entusiasmo, una guerra a la que voluntariamente marchan desde el noble hasta el campesino más humilde, convencidos de lo justo de su causa; yo quisiera hablarle a usted de ese entusiasmo, de ese ardor patriótico que mueve hoy a toda la nación danesa.

La falsa imagen que los dirigentes de Schleswig-Holstein han venido dando de nosotros durante años al honrado pueblo alemán a través de la prensa, y el que el príncipe de Noer haya ocupado la fortaleza de Rendsborg afirmando que el Rey danés no era libre y que actuaba en interés de su Real Majestad, ha indignado a los daneses y el pueblo se ha levantado como un solo hombre; han olvidado las rencillas de la vida cotidiana para consagrarse únicamente a la noble causa. Reina gran agitación pero se mantienen el orden y la unidad; gente de todos los estratos sociales hace donación de su dinero, hasta el artesano más pobre y la criada de servicio contribuyen con lo que pueden; corrieron rumores de que se necesitaban caballos y a los pocos días habían llegado tal cantidad del campo y de las ciudades que el ministro de guerra tuvo que anunciar que ya no eran necesarios más; todas las mujeres están haciendo hilas en sus casas; los chicos de las últimas clases de los colegios fabrican cartuchos; los que saben usar las armas, están ejercitándose. Jóvenes aristócratas se alistan como soldados rasos y usted comprenderá que esa igualdad en el amor a la patria y en el afán de defenderla enciende aún más el valor y el entusiasmo de los combatientes.

Entre los voluntarios hay un hijo del gobernador de Noruega, un joven de la mejor familia. Estuvo por aquí este invierno y, entusiasmado con nuestra causa, quiso participar también en la lucha, pero no pudo admitírsele por ser extranjero; entonces, ni corto ni perezoso, fue y se compró una propiedad en Dinamarca y así pudo presentarse a filas como soldado danés. No tuvo reparo en ponerse la guerrera de soldado y partió, como uno más, con alguno de los batallones que marchaban hacia el frente. Comería del rancho y le pagarían sus doce reales diarios, compartiría en todo la suerte de sus camaradas. Como él han hecho muchos otros daneses de todas las categorías sociales; hacendados y estudiantes, ricos y pobres van cantando jubilosos a la lucha como a una fiesta. Nuestro Rey mismo, como buen danés, ha marchado al cuartel general del ejército, lleno de fe en su buena causa; lleva consigo a su guardia; en ella hay algunos hombres de Holstein a los que se les dio la opción de quedarse, en lugar de ir a luchar contra sus paisanos, pero ellos pidieron que se les permitiera ir y les fue concedido.

Hasta el momento presente, el Señor nos ha favorecido y confiamos en que continúe haciéndolo. El ejército avanza victorioso, hemos tomado la isla de Als, así como las ciudades de Flensburg y Schleswig. Nos hallamos ya en la frontera de Holstein y hemos capturado más de mil prisioneros; a la mayoría se los ha trasladado a Copenhague, sumamente indignados con el príncipe de Noer, que les había prometido arriesgar la vida a su lado para luego abandonarlos a la primera, cuando vio que los daneses entraban en Flensburg a golpe de fusil y bayoneta.

En esta hora en que vientos de dirección cambiante asolan nuestras tierras, hay sólo uno que no cambia: Dios, eternamente justo. Vela por Dinamarca, que sólo lucha por que le sean reconocidos sus derechos; la verdad triunfará en los pueblos y las naciones.

El lema de Europa es y será siempre: «Defender los derechos de las naciones y trabajar por el bien». Esto es lo que me hace confiar en el futuro. Los alemanes son un pueblo honrado, amante de la verdad. Llegará el momento en que comprendan el problema de estas regiones, y su hostilidad dejará paso al respeto y la amistad. ¡Ojalá ocurra pronto! ¡Que la faz del Señor ilumine a todos los pueblos!

Hans Christian Andersen

Esta fue una de las pocas cartas de daneses que se publicaron en la prensa extranjera.

Yo sufría muy especialmente con aquella infortunada guerra; sentía más que nunca las profundas raíces que tenía en esta tierra, lo danés que era mi corazón; hubiera querido alistarme y dar la vida por la victoria y la paz, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en todo lo que debía a Alemania, en la aceptación que había tenido allí mi obra y en la cantidad de alemanes a que me sentía unido por lazos de gratitud y afecto. Todo aquello me hacía sufrir muchísimo y, por si fuera poco, algún que otro fanático, como si percibiera mi dilema, descargaba contra mí toda su amargura y su furia. A veces no podía más. Pero para qué hablar de ello. Más vale olvidar las palabras de aquel tiempo y que se cierren las heridas abiertas entre pueblos hermanos. También en aquella ocasión fue Ørsted quien me dio ánimos, diciendo que vendrían tiempos mejores en que se conocería la verdad. Y así ha sido.

Por todas partes se respiraba amor y solidaridad; muchos de mis amigos jóvenes se presentaban como voluntarios. Antes sólo los desesperados se vestían la guerrera roja; al soldado de infantería se le consideraba un pobre hombre; ahora aquel uniforme se había convertido en un símbolo de honor. Por todas partes se veían damas emperifolladas del brazo de soldados de roja guerrera. Uno de los primeros muchachos de clase alta que vistieron el uniforme de soldado fue Løvenskjold, hijo del gobernador noruego, y también el conde Adam Knuth, que acababa de hacer la confirmación. Este último perdió una pierna de una descarga. Løvenskjold cayó, igual que Lundbye, el pintor, sólo que la muerte de éste fue por accidente; se lo oí contar a un testigo presencial. Parece que Lundbye estaba de pie, apoyado en su fusil con aire de tristeza, cuando pasaron por allí unos campesinos y tropezaron con los otros fusiles, que estaban apilados delante suyo. Se oyó una descarga y Lundbye se desplomó por tierra; la bala le había entrado por el mentón, desgarrándole la boca y arrancándole un trozo de carne con barba; se le oyeron apenas unos leves quejidos; se le enterró envuelto en la bandera danesa.

A mí se me saltaban las lágrimas al ver el entusiasmo de aquellos jóvenes, así que un día que alguien estaba contando no sé qué gracia acerca de los señoritos que antes habían ido con guantes de charol y ahora llevaban las manos llenas de ampollas de tanto cavar trincheras, no pude contenerme y grité con toda mi alma: «¡Yo se las cubriría de besos!». Casi a diario marchaban al frente grupos de jóvenes. Un día, después de despedir a un amigo, escribí la canción:

No puedo quedarme, tengo que marchar

que pronto cantó todo el mundo.

«Por Pascua Florida doblaron las campanas». Amaneció en Schleswig el trágico Domingo de Pascua en que las tropas enemigas barrieron a nuestro ejército; el país estaba de negro luto; pero no se perdieron los ánimos y se aunaron todavía más los esfuerzos. Esto se notaba hasta en los más mínimos detalles.

Los prusianos avanzaban por Jutlandia, mientras nuestras tropas pasaban a Als. A mediados de mayo fui a Fionia y me encontré el palacio de Glorup ocupado por nuestras tropas, que tenían su cuartel general en Odense. En Glorup había acuartelados ochenta hombres, además de varios oficiales de alto rango. El general Hedemann hacía maniobras en las inmediaciones.

A los voluntarios que iban con la tropa el viejo conde les daba trato de oficiales y los sentaba con él a la mesa.

La mayoría de los oficiales habían estado ya en campaña y contaban las peripecias que habían vivido. Una vez habían tenido que acampar en mitad de un pueblo y dormir a la intemperie arrimados a las casas, con el macuto por almohada; otra vez habían dormido hacinados en cuartuchos pequeños donde por todo lecho había un arcón con remaches de latón que se le clavaban a uno en el cuerpo; pero ellos, agotados, se quedaban dormidos en cualquier parte. Un joven médico contó su marcha con los soldados a través de los desnudos páramos, donde una iglesia hizo las veces de hospital de sangre; a pesar de haber encendido las velas del altar, estaban medio a oscuras; a lo lejos se oían disparos de alarma: el enemigo se acercaba; yo sentía la tensión de aquella escena como si la estuviera viviendo.

Los prusianos se habían adentrado en Jutlandia y exigían el pago de cuatro millones como tributo. Pronto llegaron noticias de nuevos combates. La gente ponía todas sus esperanzas en los suecos, que iban a venir en nuestra ayuda. El desembarco sería en Nyborg; todo estaba preparado para darles un gran recibimiento.

Al palacio de Glorup fueron a parar dieciséis oficiales suecos con sus ayudantes y veinte hombres más entre músicos y suboficiales; entre los suecos venían cuatro hombres que había tenido que poner el duque de Augustenborg, mejor dicho habían tenido que ponerlos sus tierras en Suecia contra su señor.

Todo el mundo recibió a los suecos con gran alborozo. Un buen ejemplo de hospitalidad fue el que dio la anciana señora Ibsen, ama de llaves en Glorup, que tenía que resolver el alojamiento de todos aquellos suecos; alguien propuso: «Que duerman en el granero». «¡En el granero, encima de la paja! —replicó ella— ¡Ni hablar! tendrán camas de verdad, y si viene a ayudarnos le haremos una a usted también». Y dicho esto, ordenó que de puertas y tablas se les construyeran una especie de divanes para doce en diez habitaciones. Consiguió también edredones, y hasta sábanas burdas, pero bien blancas, hubo en su cuartel, como ella lo llamaba. Yo escribí más tarde en el Nordischer Telegraph un reportaje sobre el paso de los soldados suecos por Fionia, basado en lo que había visto en Glorup. Lo reproduzco aquí para dar una imagen de la emoción del momento.

La llegada de los suecos a Fiona en 1848

No tengo más remedio que hablarles un poco del paso de los suecos por Fionia. Su estancia aquí es uno de los recuerdos más hermosos de aquel verano. Tuve ocasión de ver el alegre recibimiento que se les hizo en todos los pueblos, la gente agitando banderas con las caras radiantes; en todos los caminos esperaban ansiosos grupos de campesinos de todas las edades, preguntando si no llegaban ya los suecos. Se les salió a recibir con comida y bebida, con flores y abrazos. Eran gente afable y soldados disciplinados. Tenían cosas muy emocionantes, como la oración de la mañana y de la tarde o el oficio de los domingos, que se celebraba al aire libre, como era costumbre en tiempos de guerra desde la época de Gustavo Adolfo. El oficio se celebraba en el patio viejo, en la parte donde estaba alojado uno de los oficiales del alto mando con algunos oficiales más y la banda de música completa; las tropas entraban al son de la música en el gran patio cuadrado del palacio y se quedaban allí formadas con los oficiales en cabeza; entonces empezaba el canto de los salmos acompañado por la música. Aparecía el celebrante en la gran escalinata, que tenía la balaustrada de piedra cubierta por un gran tapiz. Me acuerdo muy bien del último domingo. El oficio había empezado con un tiempo tormentoso y el pastor estaba hablando de los ángeles de la paz que bajaban del cielo como el rayo de sol que Dios envía para calentarnos, cuando, de pronto, salió casualmente el sol, iluminando los brillantes cascos y los rostros fervorosos. Pero lo más solemne de todo era la oración de la mañana y de la tarde. Las compañías formaban en la carretera, un suboficial leía una breve oración y se entonaban los salmos sin acompañamiento de ninguna clase; una vez finalizado el canto, la fila entera gritaba: «¡Dios salve al Rey!». Al borde del camino y detrás de la cerca se veía a nuestros viejos campesinos con las cabezas descubiertas y las manos juntas, siguiendo en silencio el acto religioso.

Después de las maniobras diarias los soldados suecos ayudaban a la gente de la finca en los trabajos del campo, pues aquel había sido un año de abundante cosecha. Allí nadie se estaba de brazos cruzados. En el palacio, como teníamos la música del regimiento, se tocaba todas las tardes hasta que se ponía el sol, y la larga alameda se llenaba de gente de toda la comarca. Era como una fiesta diaria. Al anochecer, se reunía la gente en el tinelo, los suecos empezaban a tocar el violín y se iniciaba el baile con gran contento de todos. El campesino de Fiona y el soldado sueco no tardaron mucho en poder entenderse. Daba gusto ver cómo se abrían los corazones unos a otros, cómo cada uno ponía lo que podía de su parte. Pero ¿es que el ejército sueco no pensaba entrar en combate? habrá más de uno que se pregunte. Y yo preguntaría, a mi vez: ¿acaso todas las batallas se ganan con la espada? Con la llegada de los suecos a Fionia mucha gente del pueblo tuvo ocasión de comprobar algo que en los últimos años habían aprendido más que nada los jóvenes de las universidades: el respeto, la amistad, la comprensión; ¿qué sabían el campesino de Fionia y el sueco del parentesco que los unía? Hasta ahora nos separaba el recuerdo de viejas enemistades, ahora se ha producido un acercamiento de los países vecinos, se ha sembrado la semilla de la comprensión, y la comprensión es fuente de paz que trae la bendición a los pueblos. En el momento de la despedida, más de unos ojos se llenaron de lágrimas; igual en el palacio señorial que en la casa del labrador. En los muelles de Nyborg, donde habían ondeado las banderas sueca y danesa para dar la bienvenida a los amigos, la gente concertaba ahora futuros reencuentros en tiempos de paz. Dinamarca no olvidará a los amigos suecos, pues tuvieron corazón para nosotros. En muchas poblaciones suecas que no nadan lo que se dice en la abundancia, empezó a recaudarse dinero, «el óbolo de la viuda», para el hermano danés. Cuando se propaló por Suecia la noticia de la derrota danesa en Schleswig, la comunidad estaba reunida en la iglesia y el pastor oraba a Dios por la patria y el Rey. Entonces un viejo campesino se levantó de su asiento y dijo: «Padre ¿no podría usted rezar también una oración por los daneses?». En estas cosas pequeñas es precisamente donde sale a relucir lo que hay de divino en el hombre.

Los países nórdicos se comprenden y se aman ¡quiera Dios que ese espíritu de unidad y amor se extienda a todas las naciones!

Pasé la mayor parte del verano en Glorup, y estuve también allí en primavera y otoño, con lo que fui testigo de la llegada de los suecos y de su partida. No llegué a ir al campo de batalla, me quedé en Glorup, a donde continuamente llegaba gente de allí, además de múltiples curiosos y familiares que venían a ver a sus seres queridos. Pero la belleza de algunas escenas de guerra me llegaba como un aroma que se me subía a la cabeza; me contaron de una anciana abuela que había salido al camino con sus nietos a recibir a nuestras tropas y que había echado flores a su paso, gritando con sus pequeños: «¡Dios bendiga a los daneses!». También oí hablar de que en el huerto de un labrador crecían, por un capricho de la naturaleza, amapolas rojas con una cruz blanca, igual que la bandera danesa. Uno de mis amigos fue a Als y pasó de allí a Dybbøl, donde todas las casas estaban llenas de grietas y agujeros de las granadas y cañonazos y, sin embargo, en una casa se veía todavía el símbolo de la paz: un nido de cigüeñas con toda una familia; ni las balas ni el fuego ni el humo habían conseguido ahuyentar a los padres lejos de sus polluelos, que todavía no habían aprendido a volar.

A finales del verano el correo me trajo una carta de letra desconocida. Su contenido me conmovió profundamente y al mismo tiempo me dio una idea de cómo podían interpretarse los acontecimientos por ahí fuera. La carta era de un alto funcionario, súbdito de un soberano extranjero; decía que, aunque no me había visto nunca y no me conocía en absoluto, pensaba, por lo que había leído de mi obra, especialmente la versión alemana de El cuento de mi vida, que podía confiar en mí. Y contaba que una mañana había llegado a la ciudad donde vivía la noticia de que los daneses habían atacado e incendiado Kiel; los jóvenes se echaron en seguida a la calle y, en la exaltación del momento, su hijo menor marchó también con otros jóvenes a ayudar a los que estaban en apuros; el joven cayó prisionero en la batalla de Bau y fue trasladado a Copenhague a bordo del barco «Reina María»; después de pasar allí largo tiempo se les dio permiso para bajar a tierra; pero se cometieron algunos excesos, y entonces se decidió dar permiso sólo a aquellos que conocieran a alguien en Copenhague que pudiera responder de su comportamiento. El autor de la carta no conocía a nadie en Copenhague; la única persona de quien sabía algo era yo, y en mí ponía su fe y confianza para que diera garantías por su hijo, que era hombre de muy buen corazón. Me preguntaba también si no podía buscarle alojamiento con una familia de Copenhague «que no odiara demasiado a los alemanes».

Su confianza me conmovió, y rápidamente escribí a Copenhague, a uno de mis amigos más influyentes, adjuntándole la carta alemana, para que comprendiera bien el asunto; le preguntaba si bajo mi responsabilidad podía cumplir con lo que allí se pedía y socorrer al joven. Yo sabía que cada hora que pasaba era una hora más en prisión y por eso mandé un mensajero a caballo a la ciudad próxima. La respuesta me llegó con el primer correo, diciendo que no era preciso hacer nada, que precisamente en aquellos días se había devuelto a todos los prisioneros a Kiel. Me alegré por el afligido padre y me sentí satisfecho de haber hecho lo que me dictaba el corazón; pero no necesitaba contestar la carta. El hombre no supo nunca el interés que me tomé por él. Ahora, en estos momentos de paz venturosa, aprovecho para mandarle el saludo que le debía, y quisiera añadir que su carta me emocionó y que actué como habrían hecho muchos otros compatriotas míos en los que se hubiera depositado tal confianza.

Dejé Glorup a finales de otoño. La proximidad del invierno daba reposo a las operaciones bélicas y era como si en aquella calma aparente cada cual pudiera dedicar más atención a sus tareas habituales. Ese verano en Glorup había terminado mi novela Las dos baronesas, que había ganado mucho con la inspiración proporcionada por el bello entorno natural.

Salió el libro y, consideradas las circunstancias, tuvo bastante buena acogida, aunque hubo un crítico que al parecer no era capaz de separar la ficción de la novela de los conflictos del momento, pues no le parecía buena idea que la anciana baronesa, contenta de que a su caballero favorito le gustara tanto Londres, hiciera un brindis por Inglaterra. A él le parecía que era demasiado pronto para brindar, ya que Inglaterra aún no había hecho nada por los daneses.

Heiberg había leído mi libro y me escribió unas líneas muy cordiales invitándome a su casa con unos cuantos amigos y conocidos. A mitad de la reunión se levantó y pronunció un bonito brindis en mi honor: «Por su novela, que nos alegra el corazón como un paseo por el bosque en primavera». Era la primera vez en muchos años que escuchaba algo agradable de labios de Heiberg y me hizo mucho bien; más vale olvidar las cosas malas y recordar las buenas.

El 18 de diciembre se celebraba el centenario del teatro danés; Heiberg y Collin acordaron que me encargara yo de la presentación del festejo. Bournonville había hecho un ballet que había titulado Viejos recuerdos. Por él desfilaban, como en una linterna mágica, las escenas más vistosas de los diversos ballets del repertorio. Mi idea para la presentación había sido muy del agrado de la dirección, pues estaba muy inspirada en la realidad más actual. Yo sabía con qué ánimos iba la gente al teatro en aquellos días, lo poco que en realidad les importaba, pues sus pensamientos estaban lejos, con los soldados en el frente; así que no había otro remedio que seguir el rumbo de sus pensamientos e intentar atraer su atención del campo de batalla al escenario del teatro. Yo tenía el convencimiento de que en el momento actual nuestra fuerza no estaba en la espada sino en el espíritu y por eso escribí «El baluarte de las artes», que ahora figura en mis obras completas. El día de la conmemoración, el público lo aplaudió mucho; pero se cometió el error de repartirlo entre los de abono como propaganda para atraer público para las funciones siguientes. Ya he dicho que en la gala tuvo mucho éxito y que la gente se emocionó mucho, pero luego estaban las críticas, y alguien dijo que empalagaba ese elogio continuo a los daneses y a la bandera nacional, que deberíamos dejar que nos alabaran los demás en lugar de hacerlo nosotros mismos. Otro crítico, no sé si por ignorancia o por mala fe, interpretaba lo que yo había escrito de forma que no había quien lo conociera. En la tercera función el público se lo sabía ya de memoria y ni siquiera aplaudió. El redactor de Norte y Sur, que no era muy partidario de mi obra, se refirió en su crítica precisamente a esa función. Desde luego, si se propusieron dejarme mal, lo consiguieron, pero yo sigo creyendo que la idea era buena y que era lo único que podía hacerse en aquel momento con los ánimos como estaban.

Una tarde de abril nos llegó la noticia de que el Jueves Santo había volado por los aires con toda su tripulación el barco «Christian VIII». Un grito de dolor sacudió el país entero. Fue un día de luto nacional. Yo me sentía como náufrago a la deriva. Una sola vida que se hubiera salvado sería como una victoria, un tesoro incalculable. Me encontré en la calle con un amigo, el capitán Christian Wulff, con la cara radiante de emoción; me estrechó la mano y me dijo: «¿Sabes quién regresa a casa? ¡El teniente Ulrich! No ha muerto con los otros, se ha salvado, ha logrado huir y alcanzar nuestra posición; yo lo traigo ahora a casa». Yo no conocía de nada al teniente pero rompí a llorar de alegría. «¿Dónde está? ¡Tengo que verlo!». «Tenía que ir al ministerio de Marina y luego iría a casa a ver a su madre, que lo da por muerto».

En el primer almacén me hice con una guía y encontré la calle donde vivía la madre de Ulrich. Cuando llegué a la casa me entró de pronto miedo de que no supiera nada todavía y por eso pregunté a la criada que me abrió la puerta: «¿Están contentos o tristes en la casa?». A la chica se le iluminó la cara. «Están contentísimos, porque acaba de llegar el hijo como caído del cielo». Entonces ya pasé al salón, donde estaba congregada la familia entera vestida de negro; se acababan de poner la ropa de luto esa misma mañana, cuando apareció, tan campante, el hijo que creían muerto. Corrí a abrazarlo, llorando de la emoción, y ellos no me vieron como un intruso.