III

Llegué a Slagelse a última hora de la tarde y me bajé en la fonda. Nada más llegar pregunté a la patrona qué había en la ciudad digno de verse. «El nuevo surtidor inglés y la biblioteca del pastor Bastholm», me repuso, y era verdad que no había mucho más que ver. El círculo de caballeros distinguidos estaba compuesto por un par de oficiales del regimiento de lanceros. En todas las casas se sabía si a tal alumno le habían pasado a un curso más avanzado o le habían hecho repetir el mismo curso; el instituto era uno de los temas de conversación favoritos en la ciudad, otro era el teatro. Los alumnos del instituto y las chicas de servicio podían asistir sin pagar a los ensayos generales, con lo que los actores se habituaban a actuar ante un teatro lleno.

Yo estaba de pensión con una viuda bonachona y culta. Tenía un cuartito que daba al jardín y a los campos de labranza; hojas de parra enmarcaban los verdes cristales de la ventana, que ardían al sol. En el colegio me asignaron un puesto entre los pequeños de segundo, pues no sabía nada de nada.

Yo me sentía realmente como pájaro al que han encerrado en una jaula. Ponía toda mi voluntad en aprender pero me sentía perdido; me comportaba como una persona a la que han lanzado al agua sin saber nadar: resistir era cuestión de vida o muerte, pero las olas se me venían encima una tras otra; una se llamaba matemáticas, otra geografía…; aquello era superior a mis fuerzas y temía no poder salir a flote nunca. Tan pronto pronunciaba mal un nombre como mezclaba unas cosas con otras o hacía una pregunta disparatada que ningún alumno culto se hubiera atrevido a formular. El director, que gozaba burlándose de todos nosotros, encontró en mí el blanco más adecuado y yo me sentía angustiado y acobardado. Había abandonado prudentemente todo lo que fuera escribir versos, pero pronto se requerirían mis servicios para ello; se iba a investir al director en su cargo aprovechando la visita del obispo, y el profesor de canto me encargó que escribiera una canción; yo lo hice y se cantó, pero si antes me hubiera llenado de ilusión el poder colaborar en un acto así, ahora experimentaba por primera vez una melancolía enfermiza que había de acompañarme durante muchos años. Abandoné la iglesia en plena celebración y salí al pequeño cementerio; me detuve ante una tumba ruinosa, conocía el nombre que allí figuraba, reposaba en ella el doctor y poeta Frankenau, que había escrito «Las ruinas del palacio de Christiansborg» y «Separado de ti por montañas, olas y valles»; sentía una rara melancolía y pedí a Dios que me hiciera un poeta como Frankenau o que me dejara reposar pronto bajo tierra como él. El director no me dijo una palabra de mi canción conmemorativa; incluso me pareció que me miraba con ojos más severos. Para mí él representaba un poder superior y creía a ciegas en cualquier palabra suya, incluso cuando se burlaba, así que uno de los primeros días que me llamó tonto por haber contestado mal a una de sus preguntas, me apresuré a comunicárselo a Collin, expresando mi temor de no ser merecedor de todo lo que había hecho por mí; Collin me escribió unas palabras tranquilizándome, y luego empecé a sacar también bastante buenas notas en algunas disciplinas, pero a pesar de los progresos cada vez perdía más confianza en mí mismo. En uno de los primeros exámenes, además, merecí el elogio del director, que hasta lo escribió en mi boletín de notas. Para celebrarlo pasé un par de días de vacaciones en Copenhague. Guldberg, que veía mis progresos y mi buena voluntad, me recibió con cordialidad y elogió mis méritos. «Pero nada de escribir versos», me dijo. Lo mismo repitieron todos y yo obedecí pensando sólo en mi deber con la lejana e incierta esperanza de llegar a sacar el título de bachiller.

El señor Bastholm, persona muy docta y redactor del diario del oeste de Selandia, vivía apartado de la vida de sociedad, dedicado exclusivamente a sus estudios; yo le había hecho una visita y le había dado un par de cosas pequeñas que había escrito hacía tiempo. Esto hizo que se interesara por mí y él también me aconsejó prudentemente que me dedicara exclusivamente a los libros; en aquella ocasión me escribió una carta dándome unos consejos tan sabios y bien intencionados que podrían servir a cualquier persona de cualquier época. Decía así:

He estado leyendo su prólogo, joven amigo, y he de reconocer que Dios le ha dotado de una viva imaginación y un gran corazón, sólo le falta a usted todavía formación intelectual, pero esto llegará, teniendo como tiene ahora la oportunidad de adquirirla; por ello debe ser su firme propósito trabajar con la mayor aplicación para terminar sus estudios, dejando todo lo demás a un lado. Hubiera deseado que no se publicaran sus experimentos juveniles, pues para qué abrumar al público con lo imperfecto, que ya abunda suficientemente en el mundo; bien está, por otra parte, pues ha servido para justificar el apoyo oficial de que ahora disfruta. Sólo que el joven poeta ha de guardarse del contagio de la vanidad y velar por la pureza y la fortaleza de sus sentimientos. Repito mi consejo: no escriba mucha poesía en estos años de estudio y sólo para desahogar sus sentimientos, no escriba nada para lo que necesite buscar palabras e ideas, sino sólo cuando el alma esté poseída por una idea y el corazón henchido de sentimiento. Contemple la naturaleza, la vida humana y a usted mismo con mirada atenta, recogiendo así material original para poder escribir. Elija pequeños motivos de las cosas que le rodean, considere cuanto vea desde todos los puntos de vista, antes de coger la pluma. Sea poeta, como si no hubiera habido poeta en la tierra antes que usted y como si no tuviera que aprender nada de nadie, y conserve siempre la nobleza, la pureza de alma y la grandeza, sin las cuales jamás mortal alguno podrá hacerse digno de la corona de poeta.

Slagelse, primero de febrero de 1823

Afectuosamente:

H. Bastholm

Igual interés mostró por mí el coronel Guldberg de Odense, al que ya me he referido anteriormente. Grande fue su alegría al enterarse de que había podido entrar en el instituto; me escribía a menudo dándome ánimos; al llegar mis primeras vacaciones me invitó a ir a verle y hasta me envió dinero para el viaje.

Yo no había vuelto a mi ciudad natal desde que saliera a correr aventuras; mientras tanto había muerto la abuela y también el abuelo. Mi madre me había hablado muchas veces de pequeño de la fortuna que me esperaba cuando heredara al abuelo, que tenía casa propia; se trataba de una casa de maderas entramadas, pequeña y pobre, que se vendió a su muerte y en seguida se derribó. La mayor parte del dinero se fue en pagar impuestos pendientes. En compensación de los mismos las autoridades habían embargado la estufa grande con el tambor de latón, una pieza que, según decían, valía mucho la pena; ahora estaba en la sala del consejo. Y dinero había como para parar un carro, sólo que se trataba de dinero antiguo, retirado de la circulación. Cuando tocó cambiarlo en 1813 y le dijeron que ya no servía el dinero viejo, el pobre loco repuso que «nadie tira el dinero del rey, que el rey no tira el suyo». Esa fue toda su contestación. Y la gran herencia que ahora pasaba a mis manos era, si mal no recuerdo, veintitantos escudos reales. Pero la verdad es que no me importaba mucho el dinero aquel. La idea del viaje hacía que viera todo, el pasado y el futuro, de color de rosa; me sentía rico y dichoso, lleno de alegría e impaciencia.

Pasé el estrecho y fui luego a pie de Nyborg a Odense. La ropa la llevaba en un pequeño atado. Conforme me aproximaba a la ciudad e iba viendo la alta torre de la iglesia de San Knud, se me iba enterneciendo el corazón, sintiendo la bondad de Dios, y no pude evitar el echarme a llorar. Mi madre se alegró mucho de volver a verme y dijo que tenía que ir a visitar sin falta a muchos conocidos suyos y a gente de «importancia» como el tendero y el escribano. La familia Iversen y la familia Guldberg me recibieron con mucho cariño; en las callejas pequeñas la gente abría las ventanas a mi paso; todo el mundo sabía que me había ido tan bien que ahora estudiaba con el dinero del rey. Mi madre dijo que comentaban: «Parece que no era tan tonto el Hans Christian ese de María la zapatera».

Después, cuando el señor Søren Hempel, el librero, subió a enseñarme la torre de observación astronómica que había levantado en su jardín y pude ver abajo el campo y la ciudad y en la plaza de los Franciscanos a las mujeres pobres del hospital, que señalaban con el dedo hacia arriba, viendo allí en lo alto al que habían conocido de niño pequeño, me sentí realmente en el máximo de la felicidad. Una tarde fui en barco con las familias de Guldberg y del obispo por el canal que une los dos mares y mi madre lloraba de alegría de verme «agasajado como si fuera el hijo de un conde».

Mas todo aquel esplendor y aquella gloria iban a desvanecerse en cuanto volviera a Slagelse.

La verdad es que era muy trabajador y por eso, en cuanto pudieron, me pasaron al curso siguiente; pero como en realidad no estaba maduro para ello, suponía un esfuerzo intelectual continuo, una carga casi superior a mis fuerzas; más de una tarde en mi cuartito, cuando el sueño estaba a punto de vencerme sobre los libros, metía la cabeza en agua fría o me daba unas carreras por el jardincillo solitario hasta que me espabilaba y podía reanudar la lectura. El director, persona culta y de gran talento, que ha dado a la literatura excelentes traducciones de los poetas clásicos, carecía sin embargo de dotes para la educación de los jóvenes. La enseñanza era para él un martirio y el resultado era que también nos lo hacía pasar a nosotros; casi todos los alumnos le tenían miedo, yo el que más, no por su severidad sino por la manera en que se burlaba de nosotros y por los motes que nos ponía. Pongamos, por ejemplo, que pasaba un hato de ganado por la calle mientras él estaba leyendo con nosotros y un alumno se distraía un poco, al director no se le ocurría otra cosa que mandarnos levantar a todos y asomarnos a la ventana para ver pasar a «nuestros hermanos»; y si a la hora del examen no se contestaba bien y rápido, le cortaba a uno al momento, se levantaba de la cátedra y empezaba a hablarle a la estufa, por ejemplo. Eso de que le pusieran a uno en ridículo era para mí lo más horrible; por eso muchas veces al empezar la clase, cuando entraba el director, yo estaba petrificado de miedo y contestaba lo contrario de lo que tenía que contestar, así que el hombre tenía razón cuando decía que no me oía nunca una palabra sensata. Yo me desesperaba conmigo mismo y una noche en que me sentía acobardado y desorientado, escribí al prefecto Qvistgaard pidiéndole consejo y ayuda, pues me sentía tan inútil, tan falto de inteligencia que no sabía cómo iba a poder estudiar; estaba convencido de que en Copenhague se habían equivocado rotundamente conmigo y que estaban tirando el dinero que gastaban en mí. Creía mi deber decírselo a Collin y le preguntaba a Qvistgaard qué otra cosa podía hacer. Aquel hombre admirable y bondadoso me escribió una carta larga y cariñosa, alentándome con suaves palabras y pidiéndome que no me desanimara, que el director lo hacía por mi bien, que era cosa de su carácter y que a mí no se me podía pedir que hiciera más progresos de los que hacía, que no dudara de mis facultades. Y me contaba que él había empezado a estudiar a la edad de veintitrés años, recién llegado del pueblo, es decir, todavía más mayor que yo, y que por eso sabía muy bien lo que yo estaba pasando. El error estaba, decía, en que a mí había que tratarme y educarme de una forma muy distinta a los demás alumnos, pero que esto no era posible en un instituto.

Era evidente que progresaba y en algunas cosas iba francamente bien. En religión, historia sagrada y redacción sacaba siempre sobresaliente; alumnos de todas las clases, incluso de las últimas, venían a casa a que les ayudara a escribir las redacciones. «Pero que no salga demasiado bien, para que no se note», me pedían, y ellos a su vez me ayudaban en latín. En conducta tenía siempre la misma nota, todos los profesores me ponían sobresaliente, sólo una vez me pusieron «notable», y yo me puse tan triste de que me bajaran la nota que en seguida escribí a Collin una carta tragicómica asegurándole que no tenía ninguna culpa de haber sacado «notable».

Más adelante se verá cómo el director en realidad tenía una opinión muy distinta de mí; de vez en cuando me demostraba cierta simpatía, normalmente yo era uno de los alumnos que invitaba los domingos a su casa; en esas ocasiones era otra persona, se pasaba el tiempo haciendo gracias y contando cosas divertidas; sacaba los soldaditos de plomo y se ponía a jugar con nosotros y con sus hijos. Los días festivos una de las clases tenía que ir a la misa mayor acompañada de un profesor y, como yo era tan alto, el director me dejó ir desde el principio con los del último curso. Los alumnos aprovechaban el tiempo que estaban en la iglesia para estudiarse la lección de historia o hacer las matemáticas. Nadie prestaba atención al anciano cura. Uno se contagiaba, y yo me estudiaba la lección de religión, porque me parecía que era el menor pecado. Esa era la misa que oía.

También había cosas positivas en la vida del instituto. Lo mejor era que a los estudiantes nos dejaban entrar a ver los ensayos generales de la compañía de arte dramático; el teatro había sido antes un establo, daba a un corral y se oía mugir a las vacas en los prados. Los decorados figuraban la plaza mayor de la ciudad, lo que daba a las obras que se representaban un aire familiar, pues todo transcurría en Slagelse, y a la gente le hacía gracia ver allí su propia casa y la del vecino. Los sábados por la tarde solía encaminar mis pasos hacia el palacio de Antvorskov, ya casi completamente derruido. Frankenau lo había descrito así en un tiempo:

Frente al monasterio se alza una casa señorial,

los viejos monjes reposan bajo el polvo de la colina.

Yo seguía con vivo interés las excavaciones de las antiguas ruinas de los sótanos, aquello era para mí una auténtica Pompeya. Allí, en un pequeño pabellón, vivía una joven pareja de familia ilustre. Se habían casado, creo, contra la voluntad de sus padres, eran pobres pero parecían muy felices; y la salita de techos bajos y paredes blanqueadas daba siempre sensación de confort y de belleza; en la mesa se veían siempre flores frescas, había libros bellamente encuadernados y un arpa que era el instrumento que se tocaba en la casa. Yo había hecho amistad casualmente con la joven pareja y siempre me recibían con alegría y amabilidad: había algo deliciosamente bucólico en aquel pequeño hogar situado al pie del ala solitaria del palacio, que dominaba el paisaje.

De Antvorskov se continuaba camino hasta la Cruz de San Andrés, una de las pocas cruces de madera que quedan en Dinamarca de los tiempos del catolicismo; no está a mucha distancia de Slagelse, hacia la izquierda, cerca de la carretera que va a Korsør. La leyenda dice que San Andrés, siendo cura de Slagelse, se fue para Tierra Santa. El día del regreso se demoró tanto en hacer sus devociones ante el Santo Sepulcro, que el barco partió sin él. Caminaba afligido por la playa, cuando vio acercarse a un hombre a lomos de un borrico. El hombre le dijo que montara con él en el animal y él así lo hizo. Se quedó dormido y cuando despertó, oyó cómo tocaban las campanas de Slagelse. Estaba echado en el «Cerro del reposo», como se le llama hoy día, y en su memoria se ha plantado allí una cruz con Jesús crucificado. Había llegado mucho tiempo antes que el barco que partiera sin él, pues un ángel del Señor lo había traído a Dinamarca. Me gustaban la leyenda y el sitio; muchas tardes me sentaba en el cerro a mirar la campiña y allá en la lejanía veía Korsør, donde había nacido Baggesen; también él había ido al instituto de Slagelse y se había sentado muchas veces aquí a mirar hacia Fionia, al otro lado del estrecho. En el cerro de San Andrés daba rienda suelta a mi fantasía. Desde entonces, siempre que veo desde la diligencia el cerro con la cruz, rememoro el capítulo del cuento de mi vida relacionado con ese lugar.

No puede expresarse la alegría que tuve un domingo de verano que hice una excursión a Sorø y pude ver al poeta Ingemann, que estaba de catedrático en la Academia y se había casado recientemente con la señorita Mandix. En Copenhague me había acogido con gran amabilidad y en Sorø su recibimiento fue, si cabe, aún más efusivo, pues su interés por mí había ido en aumento. Su ocurrente y bondadosa esposa se comportó conmigo como una hermana mayor. Daba gusto estar con ellos, aquel hogar respiraba auténtica poesía; la casa se hallaba en un paraje recoleto cerca del bosque y del lago; las ventanas estaban orladas de pámpanos, los salones estaban llenos de pinturas y retratos; en el mirador se veían los retratos de casi todos los poetas famosos de Europa y de Dinamarca. El jardín estaba cuajado de hermosas flores, las hierbas del monte crecían también allí a su antojo. Dimos una vuelta en barco por el lago, llevando un arpa de Eolo amarrada al mástil. Ingemann tenía el don de contar las cosas con gran viveza y animación; su mujer y él respiraban una naturalidad tal que no podía dejárseles de tomar cariño, luego nuestra amistad fue creciendo con los años. Más de un verano he ido allí a pasar semanas enteras y siempre he sido bien acogido; son gente en cuya compañía uno parece que se hiciera mejor persona; se disipa la amargura y el mundo aparece iluminado por la luz que emana del entrañable hogar.

Entre los alumnos de la «ilustre Academia» de Sorø había dos que hacían versos; sabían que yo también escribía y buscaron mi compañía; uno era Petit, que con la mejor voluntad pero sin mucha fidelidad al original traduciría después un par de libros míos al alemán y escribiría además una biografía mía en la que da muestras de una inventiva fabulosa: la casa de mis padres, por ejemplo, parece copiada de la cabaña de «El patito feo», a mi madre la presenta en el papel de Virgen María y a mí correteando con pies sonrosados al sol del atardecer. Y otras cosas por el estilo. La verdad es que a Petit no le faltaba talento y tenía además un corazón tierno y noble, pero la vida le deparó momentos amargos. Ahora reposa entre los muertos y su espíritu redivivo estará gozando de paz y claridad.

El otro poeta de Sorø era Carl Bagger, uno de los genios poéticos más sanos y con más talento que haya habido en su tiempo en Dinamarca y al que, sin embargo, se le ha tratado con gran dureza. Estos dos alumnos de la Academia eran muy distintos a mí. Eran de temperamento fogoso, de espíritu intrépido y tenían un gran futuro. Yo, en cambio, no era más que un crío pequeño y débil, a pesar de aventajar a los otros dos en estatura. Así fue cómo la silenciosa ciudad de Sorø, con la soledad de sus bosques, se convirtió para mí en el hogar de la poesía y la amistad.

Un suceso que conmovió a la ciudad entera fue el ajusticiamiento de tres personas al lado de Skjelskør. La joven hija de un rico terrateniente había inducido a su novio a matar al padre, que se oponía a su boda; el criado, que tenía planes de casarse con la viuda, había sido el cómplice. Todo el mundo quería ir a la ejecución, era un verdadero día de fiesta. A los del último curso el director nos dio el día libre para que fuéramos. Opinaba que nos venía bien conocer esas cosas.

Viajamos toda la noche en coches descubiertos y al despuntar el día estábamos a las puertas de Skjelskør. A mí me produjo una sensación estremecedora el ver llegar a los condenados al lugar de la ejecución. La joven, con una palidez de muerte, reclinaba la cabeza en el fornido pecho de su enamorado; tras ellos, desmelenado, amarillo como la cera y con la mirada extraviada, iba el criado, saludando con una leve inclinación de cabeza a los pocos conocidos que le gritaban «adiós». En el cadalso, al pie de sus ataúdes, cantaron un salmo con el cura; la voz de la chica se oía más alta que la de los otros. Las piernas apenas me sostenían; aquellos minutos me impresionaron más que el momento mismo de la muerte. Vi a un pobre enfermo al que sus padres, supersticiosos, hicieron beber un tazón de la sangre de los muertos para curarse de calambres, y luego se echaron a correr como locos con él, hasta que cayó rendido al suelo. Un coplero pasaba vendiendo su «Aria triste», en la que eran los mismos reos los que hablaban.

El suceso aquel me impresionó de tal forma que su recuerdo no ha dejado de perseguirme, confundiéndose tan íntimamente con mis sueños que todavía hoy lo veo todo tan claramente como si fuera ayer.

Pero normalmente no ocurrían cosas así de impresionantes ni en general acontecimiento alguno de importancia. Los días transcurrían todos iguales; pero suele ocurrir que cuantas menos cosas excitantes se viven, cuanto más monótona es la vida que se lleva, más necesidad se siente de anotar y retener lo vivido, y por eso se lleva un diario. Yo empecé uno por entonces y todavía se conservan un par de páginas en las que se refleja claramente mi curioso infantilismo. Reproduzco a continuación, sin cambiar nada, unos párrafos del diario que escribí por aquella época. Yo estaba entonces en el penúltimo curso y me iba mucho en aprobar el examen final para pasar al último. Dicen así:

Miércoles.—Desanimado cogí la Biblia que tenía ante mí. Quería probar a ver si podía servirme de oráculo. Abrí por una página al azar y señalé a ciegas un pasaje con el dedo. Decía así: «La perdición la llevas en ti misma, Israel, mas en mí tienes tu auxilio» (Oseas). —Sí, Padre, soy débil, pero Tú me ves por dentro y vienes en mi ayuda, para que pueda pasar al cuarto curso. El hebreo me ha salido bien.

Jueves.—Sin querer le he arrancado una pata a una araña. Me salió bien el examen de matemáticas ¡Gracias de todo corazón, Señor!

Viernes.—¡Dios mío, ayúdame! Hace una noche de invierno tan clara. Los exámenes han terminado felizmente, mañana se saben los resultados. ¡Oh luna! mañana iluminarás a un ser macilento y desesperado o al más feliz de los mortales. He leído Intriga y amor de Schiller.

Sábado.—¡Dios mío! mi suerte está echada pero todavía se me oculta ¿qué me esperará? ¡Dios, Dios mío, no me abandones! Siento cómo me golpea con fuerza la sangre en las venas y se estremece todo mi cuerpo ¡Ay Dios, Dios Todopoderoso, ayúdame aunque no lo merezco! pero ¡ten misericordia de mí! ¡Oh Señor, Señor! —(más tarde)— He aprobado. Es curioso, no siento una alegría tan grande como hubiera creído. A las once escribí a Guldberg y a mi madre.

También había hecho a Dios la promesa de que, si me pasaban al cuarto curso, iba a ir a comulgar el primer domingo después. Y así lo hice. Por todo esto se verán las ideas tan poco claras que tenía, a pesar de lo auténtico de mi devoción, y lo poco maduro que era a pesar de mis veinte años. A esa edad no se le podía ocurrir a ningún otro chico escribir un diario así.

Al director no le gustaba estar en Slagelse. Solicitó el puesto vacante de director en el instituto de Helsingør y se lo dieron. Me lo contó a mí y, con gran sorpresa por mi parte, me propuso que me fuera con él, que si me daba clases particulares podría terminar el bachillerato en año y medio, cosa que no era de prever si me quedaba en el instituto de Slagelse; me dijo que no lo pensara más y me mudara a su casa, que le podía pagar lo mismo que pagaba en la pensión. Tenía que escribir a Collin pidiéndole permiso, y una vez concedido, me fui a vivir a casa del director.

Le seguí a Helsingør. Disfruté con el viaje y al avistar por primera vez el estrecho con todos sus barcos, las montañas de Kullen, la naturaleza toda tan hermosa. Escribí a Rasmus Nyerup una carta comentándoselo y, como me pareció que me había salido muy bien, no pude reprimir la tentación de mandar la misma carta exactamente a varias personas más. La mala fortuna quiso que a Nyerup le gustara tanto la misiva que la mandó publicar en la revista Cuadros de Copenhague, con el resultado de que todo el que había recibido la carta, o mejor dicho la copia, creyó que era la suya la que aparecía impresa.

La variación, el cambio de ambiente y la actividad tuvieron un buen efecto en el estado de ánimo del director, pero no por mucho tiempo. Pronto me sentí abandonado, angustiado y con la sensación de no servir para nada, y eso que al mismo tiempo el director había escrito a Collin hablándole de mí y de mis dotes para el estudio en un tono tan distinto del que empleaba conmigo, que nadie de los que me rodeaban hubiera podido creerlo. De saberlo me hubiera sentido reconfortado, habría recuperado la salud de espíritu y en resumen todo mi ser habría salido beneficiado. Es decir, que mientras a mí no hacía otra cosa que rebajarme continuamente, llamándome idiota y tonto de remate, lo que a mi protector Collin le decía era una cosa bien distinta. Éste, alarmado por mis constantes quejas sobre lo descontento que el director estaba con mis pocas luces, decidió pedir una explicación. La respuesta fue la siguiente:

Hans Christian Andersen ingresó a fines del año 1822 en el instituto de Slagelse, poniéndosele a pesar de su edad en uno de los primeros cursos, por faltarle los conocimientos más elementales. Dotado por naturaleza de una rica imaginación y gran sensibilidad, fue asimilando con mayor o menor fortuna las diversas disciplinas, según fueran más o menos de su agrado; pero en general puede decirse que hizo tales progresos que poco a poco pudo ir pasando de curso hasta llegar al último, que es en el que está ahora, con la sola diferencia de haber cambiado con un servidor Slagelse por Helsingør.

Hasta ahora ha podido realizar sus estudios gracias a la caridad ajena y he de admitir que es plenamente merecedor de la misma. Demuestra un talento nada despreciable e incluso notable en determinadas materias. Su aplicación es constante y su comportamiento, basado en una gran bondad de corazón, puede servir de ejemplo a los alumnos de cualquier colegio. Además hay que decir que, si continúa con el mismo loable aprovechamiento que hasta el presente, podrá ingresar en la universidad en octubre de 1828.

Dándose pues cita en Hans Christian Andersen las tres virtudes que todo maestro anhela encontrar reunidas en un discípulo y que tan raramente se encuentran, como son: talento, aplicación y buena conducta, no puedo por menos de recomendarle como especialmente meritorio de cualquier tipo de ayuda que se le pueda prestar a fin de poder seguir el camino emprendido y que por su misma edad tampoco puede permitirse abandonar. Tanto su rectitud como su fiel perseverancia e innegable talento constituyen una garantía de que nada de lo que se haga en su beneficio será en vano.

Helsingør, 18 de julio de 1828.

S. Meisling, Doctor en Filosofía

y Director del Instituto de Helsingør

Yo, como queda dicho, no tenía la menor idea de estas declaraciones, que tanta bondad expresan para conmigo. Me sentía intimidado, falto de fe y de confianza en mí mismo. Collin me puso unas letras muy cariñosas:

No se desanime, amigo Andersen, tranquilícese y sea razonable, que ya verá cómo sale bien todo. El director le aprecia. Su forma de proceder es quizá algo distinta de la de otros, pero cumple el mismo objetivo. Otro día le escribiré quizás más largamente, pues ahora no dispongo de tiempo.

Que Dios le de fuerzas.

Su amigo Collin

La hermosa naturaleza en torno me fascinaba, pero no me atrevía más que a mirarla de lejos; no salía apenas; normalmente en cuanto terminaba el colegio, se cerraba el portón y yo tenía que quedarme en el aula, con un ambiente irrespirable. Me decían que aprovechara para hacer las tareas que todavía se estaba caliente allí. Después me ponía a jugar con los hijos del director o me sentaba en mi cuartito; durante mucho tiempo la biblioteca del colegio fue mi sala de estar y mi dormitorio; casi no podía respirar rodeado de todos aquellos libros antiguos y programas viejos del colegio. Nadie venía a verme, los compañeros no se atrevían por no encontrarse con el director. El recuerdo de aquellos días me persigue todavía en mis pesadillas. Me veo sentado otra vez en el banco, muerto de miedo, sin poder contestar, sin atreverme, y sintiendo clavados en mí unos ojos furiosos, mientras se oyen en torno burlas y risas. Fue una época dura, amarga. Cinco trimestres pasé en casa del director. A punto estuvo de acabar conmigo aquel trato cada vez más duro, excesivamente duro. Todas las noches le rogaba a Dios que apartara de mí aquel cáliz o que no vieran mis ojos la luz de un nuevo día. En clase el director se divertía burlándose de mí, ridiculizándome y hablando de mi falta de intelecto. Y después de las clases tenía que continuar en la casa.

Charles Dickens habla en sus novelas de las penalidades de los niños pobres. Si hubiera visto lo que yo estaba pasando y sufriendo, no lo hubiera encontrado menos duro o menos digno de un relato humorístico. Hay cosas en la vida de uno que están tan involucradas con la vida de otros, que uno no tiene derecho sobre ellas, como si no fueran propias; por eso no quiero hablar, como no quise hablar ni quejarme en aquel tiempo de ninguna de las personas que me rodeaban, sino únicamente de mí mismo, que estaba convencido de haber elegido un camino totalmente equivocado, pues sólo servía como objeto de conmiseración y de burla. Mis cartas de entonces a Collin reflejaban un estado de ánimo tan sombrío y desesperado que le conmovieron profundamente. Lo sé por él mismo, pero de nada me valía, puesto que Collin estaba seguro de que lo que me agobiaba no eran presiones externas, sino algo de dentro de mí mismo, que venía de un agotamiento nervioso. Yo, en realidad, tenía un carácter muy moldeable, abierto al más mínimo rayo de sol, pero ese sol no lo veía más que una vez al año, los pocos días de vacaciones que me dejaban ir a Copenhague.

Había algo de extraordinario, de prodigioso casi, en aquel contraste entre el instituto y la vida de familia que me esperaba en Copenhague, en un hogar que era el polo opuesto a mi mundo diario. Era la casa del almirante Wulff, cuya esposa me había tomado un cariño de madre y cuyos hijos me trataban con cordialidad y confianza. Esa fue la primera familia que me acogió como a uno más; allí encontré un hogar feliz. Vivían en uno de los palacios reales de Amalienborg, donde estaba la academia de cadetes de marina, de la que era jefe Wulff. Mi cuarto daba sobre la plaza y recuerdo que la primera noche que pasé allí, estando sentado a la ventana mirando abajo, se me vinieron a la cabeza las palabras de Aladino al contemplar la plaza desde su rico palacio: «por ahí pasaba yo cuando sólo era un niño pobre». Me daba cuenta de que Dios me había guiado con su amor y su gracia y mi alma entera rebosaba gratitud.

En todo el tiempo que estuve en Slagelse no había escrito más de tres o cuatro poemas breves; dos de ellos, «El alma» y «A mi madre», están recogidos en Poesías completas, y son de lo mejor que he escrito; en mi época de estudiante en Helsingør escribí sólo dos: La Nochevieja y El niño moribundo, que fue la primera de mis poesías que tuvo resonancia, la primera que se hizo famosa y se tradujo. Me la llevé a Copenhague y se la leí a mis conocidos. Algunos me escucharon interesados en el poema, otros para reírse de mí y de mi acento de Fionia. Muchos me elogiaron y otros me echaron un discurso sobre la virtud de la modestia y se encargaron de recordarme que no me hiciera una idea demasiado alta de mí mismo. Una de mis bienintencionadas protectoras me dijo incluso, repitiéndolo después por escrito: «Por el amor de Dios, no se figure usted que es poeta por el hecho de escribir unos versos ¡puede convertírsele en una obsesión! ¿Qué diría usted si yo fuera por ahí creyéndome la emperatriz de Brasil? No me diga que no sería locura, pues lo mismo usted, si cree que es poeta». Pero no era eso precisamente lo que yo me creía. De haberlo creído, hubiera sentido un consuelo, una ilusión. Pero por lo que más se metía la gente conmigo en Copenhague, era por mis torpes modales y por decir al momento cualquier cosa que pensaba. Con todo, los días de Copenhague eran los días en que vivía, pues además allí podía ver de cerca a la persona que más admiraba en el mundo: el poeta Adam Oehlenschläger. Toda la gente que me rodeaba se deshacía en alabanzas suyas y para mí era como un Dios. Por eso me emocioné tanto una tarde en el salón iluminado a donde yo me había retirado al abrigo de unas cortinas, sintiéndome el peor vestido de todos, y él vino hacia mí y me dio la mano. Hubiera podido caer de rodillas delante suyo. Nos veíamos con frecuencia en casa de Wulff y también venía Weyse, que era muy amable conmigo y al que tuve ocasión de oír una vez unas fantasías al piano. Eran unos días y unas noches maravillosos los de Copenhague.

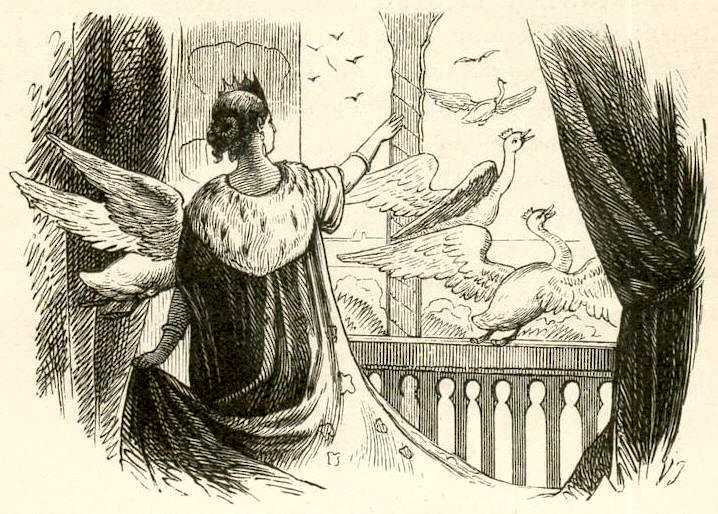

De un hogar así volvía yo después de las vacaciones a casa del director; esto, que incluso en condiciones más benignas hubiera supuesto un cambio enorme, entonces era como someterse a un potro de tortura. Un día vino a hablarme el director, porque en Copenhague, en casa de Oehlenschläger, creo, le habían dicho que había leído un poema escrito por mí que se llamaba «El niño moribundo»; en la cara de aquel hombre leí lo que me aguardaba. Clavando en mí una mirada penetrante me pidió que le enseñara el poema, agregando que si hallaba en él una pizca de poesía, me perdonaría; le entregué el poema temblando, él lo leyó, se echó a reír, decidió que era puro sentimentalismo y majadería y terminó dando rienda suelta con duras palabras a todo su enfado; si lo hubiera hecho creyendo que yo perdía el tiempo escribiendo versos y que era un tipo de persona a la que había que tratar con dureza, cosa que estaba en desacuerdo con los comentarios que hacía de mí, su intención quizá hubiera podido ser buena, pero era evidente que me hacía víctima de una arbitrariedad suya. Mi posición se hacía cada vez más difícil. Lo pasaba tan mal que me iba a venir abajo si no cambiaban las cosas. Me sentía como un ave acorralada y no sólo en las clases, sino hasta en mi cuarto o en la sala familiar. Fue la época más sombría y amarga de toda mi vida; los demás profesores se daban cuenta; uno de ellos, el pastor Werliin, que entonces nos daba clase de hebreo, fue a ver a Collin aprovechando un viaje a Copenhague y le contó lo mal que lo pasaba en casa del director y en el instituto. Collin determinó rápidamente que me trasladara a Copenhague y me dieran clases particulares. La noticia enfadó enormemente al director; en el momento de la despedida, al darle yo las gracias por todo lo bueno que había hecho por mí, lo último que me dijo fue que nunca terminaría el bachillerato, que los versos que escribía, aunque se publicaran, acabarían pudriéndose en el desván del librero y que yo mismo terminaría en el manicomio. Lo dejé muy alterado.

Algunos años más tarde, cuando mi obra ya era conocida, me lo encontré en Copenhague; me dio la mano en ademán conciliador, diciéndome muy amable que se había equivocado conmigo, que no me había tratado como era debido, pero que ahora gozaba de una buena posición y podía olvidarme de él. Eran suaves palabras de reconciliación; los días sombríos del pasado también me habían traído bendiciones.

Iba a ser mi preceptor el pastor Ludvig Müller, ya desaparecido, conocido por su entusiasmo por las lenguas nórdicas y por la historia; entonces era un simple estudiante.

Alquilé una pequeña buhardilla en Vingaardstraede; es la que describo en la novela Sólo un músico y la que viene a visitar la luna en Libro ilustrado sin ilustraciones, tal como me parecía a mí cuando pasaba por encima de la torre de Nicolai, que entonces no estaba oculta por edificios altos, pues todavía no existía la calle del mismo nombre. Yo seguía percibiendo un dinero del Rey, que me daba para vivir, pero tenía que pagar las clases, así que había que economizar lo que se pudiera por otros lados. Algunas familias me hicieron sitio a su mesa. Tenía casi todos los días de la semana ocupados, me había convertido en una especie de invitado perpetuo, que es la forma en que sobrevive todavía más de un estudiante en Copenhague.

La variación tenía su encanto y se me ofrecía la oportunidad de observar la vida familiar en ambientes distintos, lo cual también me venía bien. Me aplicaba mucho en el estudio y me dejaban que preparara por mi cuenta las asignaturas en que había destacado en el instituto de Helsingør, como por ejemplo aritmética y geometría, dedicando así el profesor la mayor parte del tiempo al latín y al griego. Religión, que es en lo que siempre había sacado sobresaliente, resulta que ahora es lo que llevaba más flojo. Mi preceptor, magnífico por lo demás, estimaba que había que remachar también ahí; a él no le convencían para nada mis conocimientos, que tanto me habían elogiado en la escuela de pobres y que en el instituto me habían hecho pasar por buen alumno. Müller se atenía rigurosamente al texto de la Biblia, que yo conocía muy bien, pues desde que pisé la escuela por primera vez demostré una gran facilidad para comprender cualquier cosa que se decía o se estudiaba del Texto Sagrado; lo captaba con el sentimiento y entendía que Dios era amor infinito; me negaba a aceptar todo lo que fuera en contra de eso, como la idea de un infierno abrasador con fuego eterno, y no me cohibía en expresarlo abiertamente; del ser tímido y acobardado que se sentaba en el banco del instituto había pasado a convertirme en una persona que se atrevía a manifestar sus creencias de manera espontánea e independiente. Y mi maestro, que era hombre de gran nobleza y bondad de corazón pero que se empeñaba en tomar al pie de la letra las palabras de la Escritura, sentía a menudo temor por mí. Discutíamos mucho, aunque en el fondo de nuestros corazones ardía con igual pureza la misma llama. Pero no puede negarse que fue de gran provecho para mí dar con aquel joven inteligente e íntegro, de carácter tan singular como el mío propio. Lo que no me parecía entonces tan natural en mí, aunque me saliera de dentro, era el placer que sentía riéndome de mis propios sentimientos o al menos jugando con ellos, considerando la razón como lo más importante del mundo; este cambio de actitud suponía un desvío de mi personalidad que no tenía más remedio que producirse; en el instituto el director había sido incapaz de entender mi manera de ser, tierna y sin reservas; se había ridiculizado y rechazado mi sentimentalismo desbordado; ahora, al verme de pronto libre de la opresión, me pasaba al campo contrario, adoptando una actitud forzada; no es que de tímido hubiera pasado ahora a petulante, pero mi propia timidez hacía que pretendiera aparentar algo distinto de lo que era. Me reía de los sentimientos queriendo creerme que yo ya no los tenía y, sin embargo, podía pasarme un día entero malhumorado si alguien me ponía una mala cara. Di en poner títulos ridículos y estribillos burlescos a todos los poemas que antes había escrito con el alma destrozada; uno de ellos, «Maullido de gato», aparece íntegro en Viaje a pie; a otro poema muy sentido lo llamé «El poeta enfermo». No escribí muchos versos en esa época y los que escribí eran todos burlescos, como «La tarde», «La hora terrible», «Suspirillos a la luna», «Los cerdos». Algo estaba cambiando en mi interior; la planta oprimida había sido trasplantada y empezaba a reverdecer.

Henriette, la hija mayor de Wulff, una muchacha genial y llena de vida que habría de serme hasta el fin una amiga fiel y fraternal, era la única que me comprendía y me felicitaba por el humor de que hacían gala mis últimos poemas; yo me confiaba plenamente a ella y ella me protegía de los ataques a que, dado mi carácter, estaba expuesto en su círculo de amistades. Era como una hermana para mí e influía muy positivamente en mi estado de ánimo.

Mi preceptor vivía en Christianshavn y yo iba a verle dos veces al día; a la ida no pensaba en otra cosa que en mis tareas pero a la vuelta respiraba tranquilo, me olvidaba de los deberes y de toda la ciencia del mundo y dejaba que mi cabeza se llenara de las imágenes poéticas más diversas. Pero no llevaba ninguna al papel, todo lo que escribí en aquel año fueron cuatro o cinco poemas burlescos; se trataba únicamente de «desahogar mis sentimientos», como decía Bastholm en su carta; me perturbaban menos una vez fijados en el papel que si continuaban obsesionándome por dentro.

En septiembre de 1828 terminé el bachillerato; precisamente ese año era decano Oehlenschläger, que me dio la bienvenida al mundo universitario con un cordial apretón de manos; a mí me emocionó como si fuera un acto de una importancia enorme; tenía ya veintitrés años pero era todavía muy infantil en mi manera de ser y de hablar; una anécdota de aquellos días puede quizá dar idea de ello. Poco antes de la fecha del examen, en una cena en casa de Ørsted, me encontré con un joven callado y tímido. No le había visto antes y creí que acababa de llegar del pueblo; le pregunté muy desenvuelto si iba a presentarse al examen ese año y él, con una media sonrisa, dijo: «Sí, voy a presentarme». «Ah, pues yo también», repuse yo y me lancé a hablar de aquel acontecimiento para mí tan importante. Le estuve hablando como a un condiscípulo y luego resultó ser el profesor que iba a examinarme de matemáticas, el famoso von Schmidten, que se parecía tanto a Napoleón que en París la gente le confundía con él. Cuando nos encontramos en la mesa de examen, los dos nos sentimos muy incómodos; él tenía tanta bondad como inteligencia, quería darme ánimos y no sabía muy bien cómo hacerlo; de pronto se inclinó hacia mí y murmuró: «¿Cuál va a ser el primer trabajo literario que nos dé cuando haya pasado el examen?». Yo le miré asombrado y le contesté con miedo: «No lo sé —¿pero no va a preguntarme de matemáticas? que no sea muy difícil, por favor». «Algo sabrá ¿no?», volvió a decir igual de bajo. «Sí, las matemáticas se me dan muy bien; en el instituto de Helsingør tenía que repasarles muchas veces las cuentas a los otros y saqué sobresaliente, pero ahora tengo miedo». Esa fue la charla entre profesor y estudiante. Tampoco dijo nada cuando de puros nervios le fui rompiendo todos los lápices, sino que apartó uno para poder escribir la nota.

En cuanto me liberé de los exámenes salieron volando al mundo, como un enjambre de abejas, las abigarradas fantasías que me acosaban siempre a la vuelta de casa del preceptor. Así nació mi primer libro: Viaje a pie desde el canal de Holmen hasta la punta este de Amager, una obra humorística extraña, especie de arabesco fantástico que, sin embargo, refleja muy bien mi forma de sentir entonces, que se manifestaba sobre todo en esa manera de jugar con todo y de hacer escarnio sangriento de los propios sentimientos. Mi experimento poético era como un mosaico de los más diversos colores, pero no había editor que tuviera valor de publicar aquel trabajo juvenil, así que lo hice yo mismo, y poco después de aparecer el libro, el editor Reitzel me compró los derechos para hacer otra edición y más tarde incluso una tercera. Copenhague entero leía mi libro, yo no oía más que expresiones de entusiasmo, aunque también me llevé una severa reprimenda de un ilustre mecenas, que más que nada rayaba en lo cómico. Al hombre le parecía que en El viaje a pie se hacía una sátira del Teatro Real, y eso no sólo lo consideraba improcedente sino una expresión de ingratitud; improcedente por ser el Teatro «real» y por tanto la casa del Rey, ingrato porque yo tenía libre acceso a él. Pero este reproche ridículo no podía afectarme al lado de los elogios y las alabanzas, que era lo único que yo escuchaba; la fortuna me sonreía, había obtenido el título de bachiller, era poeta, mis deseos más ardientes se habían cumplido.

Gozaba de gran prestigio entre mis compañeros. Vivía en plena euforia juvenil de poeta, con todo me reía, a todo le sacaba punta; en aquel estado de frenesí escribí mi primera obra dramática, un enredo heroico en verso, a la que di el título Amor en la Torre de Nicolai o lo que dice el público, que como observaba la Revista Mensual de Literatura, incurría en el tremendo error de hacer una sátira de algo que para todo el mundo estaba ya más que pasado de moda, como eran las grandes tragedias. A pesar de todo, cuando la obra se estrenó mis condiscípulos la aplaudieron con gran regocijo, dando «vivas» al autor. Yo era incapaz de ver ni pensar más allá, estaba que no cabía en mí de alegría y le daba una importancia excesiva a todo aquello; no pudiendo contenerme más, me eché a la calle y me dirigí a casa de Collin. Sólo estaba en casa su esposa; nada más entrar me dejé caer en un sillón y prorrumpí en convulsos sollozos; la mujer, compasiva, no sabía lo que era todo aquello y trató de consolarme diciendo: «Pero no se lo tome usted así, también a Oehlenschläger y a otros grandes autores les han silbado». «¡Pero si es que a mí no me han silbado!», exclamé yo entre lloros, «¡me han aplaudido y me han dado vivas!».

Me sentía la criatura más dichosa de la tierra, pensaba bien de todo el mundo, tenía entusiasmo de poeta y espíritu juvenil; empezaban a abrírseme todas las puertas, me pasaba el día de reunión en reunión, muy satisfecho de mí mismo; pero en medio de todas aquellas emociones fuertes seguía aplicándome celosamente en mis estudios y me preparé sólo, sin la ayuda del preceptor, para lo que llaman segundo examen, que es una prueba de Filosofía y Letras en la universidad, y lo aprobé con la nota más alta. Tuve una escena muy curiosa con Ørsted en la mesa de examen; yo había contestado bien a todas sus preguntas, él estaba satisfecho, pero al ir a retirarme me detuvo y me dijo: «Todavía me queda una pequeña pregunta», lo dijo con una expresión de inmensa dulzura, «dígame lo que sepa de electromagnetismo». «Ni siquiera conozco la palabra», repuse yo. «Haga memoria. Hasta ahora me ha respondido tan espléndidamente a todo que es imposible que no sepa nada de electromagnetismo». «No pone nada en su química», dije yo muy seguro. «Es cierto», repuso, «pero he hablado de ello en clase». «Pues he asistido a todas menos una, así que tiene que haber sido en esa hora, y no tengo ni la más remota idea de lo que es, ni siquiera me suena el nombre». Ørsted no pudo reprimir una sonrisa ante confesión tan poco usual y terminó diciendo: «Es una pena que no lo sepa, pues ha contestado muy bien y se hubiera llevado matrícula de honor, ahora va a tener que contentarse con un sobresaliente».

Pasado el tiempo, en una visita que hice a casa de Ørsted, le pedí que me contara algo de electromagnetismo, y esa fue la primera vez que oí hablar de ello y de lo que Ørsted representaba en ese campo. Diez años más tarde, cuando por primera vez nos mostraron el hilo electromagnético en la Escuela Politécnica, fui yo quien, a petición del mismo Ørsted, me encargué de hablar en el Correo de Copenhague del tendido electromagnético que atravesaba el edificio de la Politécnica de parte a parte, invitando a los copenhagueses a que conocieran y admiraran el «invento que la ciencia debe a un danés».

Los exámenes habían terminado y yo había sacado las mejores notas. Para Navidad salió mi primera colección de poesías, que por lo que pude apreciar, se ganó el aplauso del público y de la crítica. Yo sólo tenía oídos para las palabras lisonjeras. Era muy joven, muy feliz, ante mí se abría un futuro lleno de sol.