Capítulo 2

Suponemos al lector menos impaciente que Tafardel para conocer el sitio donde Barthélemy Piéchut se propone instalar una porción de sobria arquitectura que recordará el fausto romano, que este alcalde tiene la pretensión de renovar. (Él se figura probablemente que los urinarios datan de la Revolución). Dejemos, pues, a los dos hombres dirigirse lentamente hacia el emplazamiento de la vespasiana destinada quizá más a confundir a la señora baronesa Alphonsine de Courtebiche, al cura Ponosse, al notario Girodot y los secuaces de la reacción, que a procurar un notorio alivio a los viriles habitantes de Clochemerle.

De todos modos, como el alcalde y el maestro andan pasito a paso, no tardaremos en darles alcance. Por lo tanto, vamos a ocuparnos primero del Beaujolais.

Al oeste de la carretera nacional número 6, que va de Lyon a París, se extiende, entre Anse y las proximidades de Macon, en una extensión de unos cuarenta y cinco kilómetros, una región que comparte con la Borgoña, el Bordelais, el Anjou, las Cotes du Rhone, etc., el honor de producir los más afamados vinos de Francia. Los nombres de Brouilly, Morgon, Fleurie, Juliénas, Moulin a Vent, etc., han hecho célebre al Beaujolais. Sin embargo, al lado de esos nombres aureolados por la fama, existen otros, menos fastuosos, que se asemejan a ellos por el caudal de sus virtudes. Y en primera línea de esos nombres, que un injusto destino no ha propagado a los cuatro vientos, figura el de Clochemerle-en-Beaujolais.

De paso, expliquemos el origen del nombre de Clochemerle. En el siglo XII, cuando aún no se cultivaba la vid, esta región, sujeta a la dominación de los señores de Beaujeu, estaba poblada de bosques. En el sitio que hoy ocupa Clochemerle se alzaba una abadía, lo que, dicho sea entre paréntesis, nos da la seguridad de que el emplazamiento no podía ser mejor escogido. La iglesia de la abadía, de la que restan hoy día, mezcladas entre los cuerpos de edificios levantados posteriormente, un frontispicio, una encantadora torrecilla, algunas cimbras romanas y unos muros muy gruesos, estaba rodeada de altos y corpulentos árboles en los cuales solían posarse los mirlos. Cuando sonaba la campana, los mirlos echaban a volar. Los lugareños de entonces decían «la campana de los mirlos». Y el nombre quedó.

Emprendemos aquí una labor propia de un historiador referente a los acontecimientos que causaron una gran sensación en el transcurso del año 1923, de los cuales habló extensamente la prensa de la época, bajo este título adoptado por la casi totalidad de los periódicos: Los escándalos de Clochemerle. Es conveniente abordar esta tarea con la seriedad y la circunspección propias del caso. Sólo así podremos deducir las enseñanzas pertinentes de una serie de hechos que han permanecido oscuros y a punto de caer en el olvido. Si no hubiera existido en Clochemerle-en-Beaujolais un alcalde ambicioso y una árida señorita llamada Justine Putet, agriada por la soledad del celibato, al acecho siempre del mejor paso de sus contemporáneos, no se hubieran producido, sin duda, en esta agradable población, ni sacrilegios ni efusiones de sangre, sin contar con numerosas repercusiones secundarias que, a pesar de no haber sido de dominio público, han trastornado la vida de ciertas personas que parecían estar al abrigo de los azares de la suerte.

De ahí deducirá el lector que si bien los acontecimientos que vamos a relatar tuvieron su origen en hechos aparentemente insignificantes, no por ello dejaron de adquirir un alcance considerable. Intervino la pasión, con la violencia con que a veces se manifiesta en los pueblos, donde, largo tiempo adormecida por falta de alimento, se manifiesta de pronto con un ímpetu feroz que impele a los hombres a cometer actos de desenfreno totalmente desproporcionados con las causas que han servido de pretexto. Y precisamente porque estas causas podrían parecer irrisorias, vistas las consecuencias que se han derivado de ellas, es conveniente señalar las características de esta región del Beaujolais, donde se originaron los disturbios cuyo origen puede calificarse de bufo, pero que, no obstante, llegaron casi a imprimir un nuevo rumbo a los destinos del país.

Una cosa es cierta. Como región y como comarca productora de vinos, el Beaujolais es poco conocido por los gastrónomos y los turistas. Como tierras de viñedo, se la considera a veces como un apéndice de la Borgoña, simplemente como la cola de un cometa. Lejos del Ródano, son muchos los que creen que un Morgon no es más que una grosera imitación de un Corton. Craso e imperdonable error, cometido por personas que beben sin discernimiento alguno, influidos por el prestigio de una etiqueta o por las dudosas afirmaciones de un maître de hotel. Bajo los usurpados blasones de las cápsulas, son pocos los bebedores que saben distinguir lo auténtico de lo falso. En realidad, el vino de Beaujolais tiene sus virtudes particulares, un «bouquet» que no puede confundirse con otro.

Debido a la situación de esos viñedos, los turistas no suelen frecuentar esas tierras. Mientras la Borgoña, entre Beaune y Dijon, extiende sus ribazos a una y otra parte de la misma carretera nacional número 6 que flanquea el Beaujolais, esta última región abarca una serie de montañas que se elevan al margen de los grandes itinerarios; completamente tapizadas de viñedos, a una altura que varía entre doscientos y quinientos metros, y cuyas cimas más altas, que la protegen de los vientos del Oeste, llegan a los mil metros. Al abrigo de estas sucesivas mamparas de alturas, las aglomeraciones «beaujolaises», azotadas por un aire salubre, se yerguen en un aislamiento que recuerdan la época feudal. Pero el turista sigue ciegamente el valle del Saona, por cierto muy risueño, sin sospechar siquiera que a pocos kilómetros de distancia se halla uno de los más pintorescos y soleados rincones de Francia. La falta de información le hace perder una de las mejores ocasiones que puede encontrar para su asombro y admiración. El Beaujolais sigue siendo una región reservada a los escasos entusiastas que van allí en busca de paz y sosiego y de la variedad de sus perspectivas inmensas, mientras los automovilistas domingueros revientan sus cilindros con una marcha endiablada que los conduce a los mismos lugares atestados.

Si entre los lectores se encuentran algunos turistas a quienes les guste hacer descubrimientos nos permitiremos darles un consejo. A unos tres kilómetros al norte de Villefranche-sur-Saone, hallarán a su izquierda un pequeño ramal, generalmente desdeñado por los automovilistas, que conduce a la carretera de segundo orden número 15 bis. Les aconsejamos que sigan esta ruta y enfilen luego la carretera número 20. Ésta segunda vía los conducirá a un valle umbroso, fresco y al abrigo de los vientos, exornado de viejas mansiones al estilo de las casas señoriales campesinas cuyas ventanas se abren a frondosas explanadas y cuyas terrazas parecen hechas a propósito para extasiarse en la contemplación de las alboradas y de los ocasos. La carretera va subiendo casi imperceptiblemente, para trepar luego a través de una teoría de amplias revueltas. Poco a poco van sucediéndose virajes y valles, uno va dando más vueltas y encaramándose hacia lo alto, y pasa de una planicie a otra moteadas de silenciosos pueblecitos, surgiendo de vez en cuando, en la lejanía, la oscura pantalla de los bosques a través de los cuales serpentean los agrestes senderos. Cada altura alcanzada es una conquista sobre un horizonte limitado a lo lejos por los Alpes y el Jura. Unos kilómetros más y finalmente, al doblar el último recodo, aparece ante nuestra vista el valle que buscábamos, y en él, situada a media altura de la otra pendiente, a unos cuatrocientos metros de altitud, una gran aglomeración. Hemos llegado a Clochemerle-en-Beaujolais, presidida por su campanario románico, testimonio de otra época, que lleva sobre sí el peso de nueve siglos.

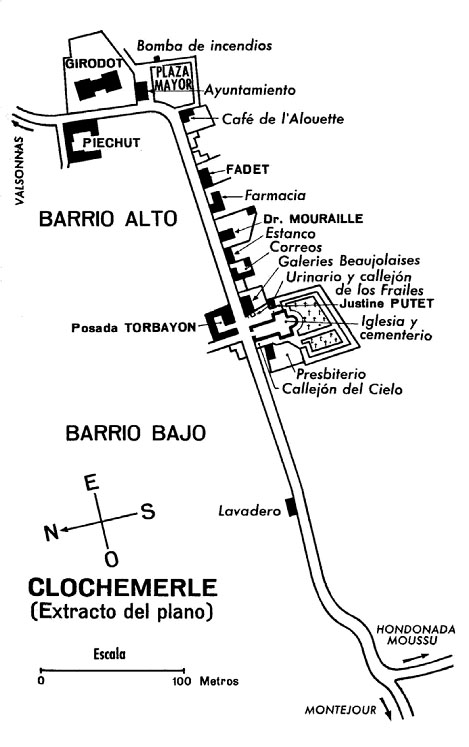

Es de suma importancia, para comprender bien los acontecimientos que vamos a relatar, darse cuenta de la disposición de los lugares. Si la configuración de Clochemerle hubiera sido distinta, los hechos que vamos a narrar no se habrían, probablemente, producido. Interesa, pues, dar al lector una idea clara de la topografía de Clochemerle, y para ello ningún medio mejor que ofrecer a su examen un extracto sumario del plano catastral acompañándolo con algunas explicaciones.

Construido de Oeste a Éste a ambos lados de una empinada carretera que enlaza el flanco de la colina en la que está situado, el pueblo de Clochemerle ha sufrido, a través de los siglos, varias modificaciones. Comenzó a tomar cuerpo en la parte inferior de la cuesta, la mejor protegida de los azotes de las borrascas, en una época en que los medios de defensa contra las inclemencias del tiempo eran muy rudimentarios. Su punto más elevado lo constituía entonces la iglesia y algunas viejas murallas sobre cuyos basamentos se edificaron las casas colindantes. La expresión del viejo burgo, consecuencia del desarrollo del cultivo de la vid, se hizo, pues, poco a poco, en dirección Este, pero con cierto temor, procurando que las nuevas edificaciones no estuvieran alejadas unas de otras, porque los hombres de aquel tiempo no se atrevían a mantenerse apartados de una comunidad que les era constantemente necesaria. De ahí que las parcelas se toquen unas a las otras y que lo que antes eran las afueras del pueblo sean hoy el centro.

El resultado de estas modificaciones fue trasladar hacia el Este todo el espacio disponible hasta el gran recodo de la carretera, en el punto donde la colina forma una especie de espolón. En el saliente de este espolón se proyectó, en 1878, la plaza Mayor de Clochemerle, al borde de la cual se construyó, en 1892, la nueva Casa Consistorial, que sirve al mismo tiempo de escuela.

Estas explicaciones permiten comprender por qué el edificio concebido por Barthélemy Piéchut no hubiera prestado grandes servicios en la plaza Mayor, al extremo de un pueblo que se extiende a lo largo de una vía única de unos cuatrocientos metros de longitud. Para que el urinario fuera de utilidad general había que situarlo en un lugar de fácil acceso, sin dar ventajas a un sector de Clochemerle en detrimento del otro. La mejor solución hubiera sido, indiscutiblemente, construir tres urinarios equidistantes, uno para el barrio alto, otro para el barrio bajo y el tercero para el centro. Así lo pensó en principio el alcalde, pero, para empezar, era esta una empresa demasiado atrevida. Actuando de una manera prudente, se apuntaría un éxito. En cambio, si diera muestras de una amplitud de miras, acarrearía sobre sí una gran impopularidad, pues sus enemigos le acusarían de malversar los fondos municipales. Un pueblo como Clochemerle, que no había tenido urinario durante más de mil años, no tenía necesidad de disponer de tres de la noche a la mañana, sobre todo teniéndolos que pagar con su dinero. Y con mayor razón cuanto el uso del urinario exigiría una previa educación de los clochemerlinos o quizás una disposición municipal.

Hombres que habían meado, de padre a hijo, al pie de las paredes o donde les viniera en gana, de acuerdo con sus necesidades, con la pródiga generosidad renal que proporciona el vino de Clochemerle, que aseguran ser de efectos saludables para el riñón, no se mostrarían, ciertamente, dispuestos a expansionarse en un lugar determinado, desprovisto de los modestos atractivos que deparan las fantasías de un chorro bien dirigido a la caza de un pulgón, bombeando una hierba, ahogando hormigas o acorralando una araña en la tela que ha tejido. En el campo, donde las distracciones escasean, hay que tener en cuenta los más ínfimos placeres. Y sobre todo, no echar en saco roto el viril privilegio de mear de pie, de una manera ostensible y desenvuelta, lo que contribuye al prestigio de uno cerca de las mujeres, respecto a las cuales conviene a veces hacer hincapié sobre su inferioridad para darles a entender así que deben refrenar su lengua y moderar el tono de su voz.

Barthélemy Piéchut no ignoraba todo esto, por lo que, concediendo una gran importancia al lugar de emplazamiento, no lo determinó hasta después de profundas reflexiones. Es preciso subrayar que la elección del sitio se hacía muy difícil por la falta de calles laterales, habida cuenta de que la grande arteria de Clochemerle estaba bordeada de fachadas, almacenes, frontispicios y verjas, límites de la propiedad privada respecto a los cuales el municipio no tenía ningún derecho.

Volvamos ahora a nuestros dos hombres. Dejando la plaza, han enfilado la calle Mayor hasta llegar al centro del pueblo señalado por la iglesia, donde nunca entra Tafardel y raras veces Barthélemy Piéchut. El primero se abstiene por convicción fanática. El segundo transige por tolerancia política, pues no quiere que su actitud envuelva una censura respecto a una parte de sus administrados. De todos modos, la esposa del alcalde va regularmente a la iglesia, y su hija Francine, a la que se quiere dar una educación esmerada, termina sus estudios con las religiosas de Macon. Esta especie de compromisos son corrientes en Clochemerle, donde el sectarismo, humanizado por el buen humor que instila el vino del Beaujolais, no es ciertamente intratable. Los clochemerlinos se hacen cargo de que un hombre influyente como Barthélemy Piéchut debe asegurarse la cooperación de las personas inteligentes, sean del campo que sean, sin dejar por ello de manifestar una hostilidad de principio a los curas, punto importante de su propaganda.

Barthélemy Piéchut se detuvo solemnemente delante de la iglesia, aunque adoptando una actitud que permitiera suponer a los curiosos que estuvieran al acecho que el detenerse allí no era con ninguna intención formal. Y con un movimiento de cabeza, sin señalarlo con el dedo, indicó el emplazamiento.

—Lo instalaremos aquí —dijo.

—¿Aquí? —preguntó en voz baja Tafardel, sorprendido—. ¿El urinario aquí?

—¡Pues claro! —exclamó el alcalde—. ¿Dónde podría estar mejor?

—Tiene usted razón, señor Piéchut. En ninguna parte como aquí. Pero, tan cerca de la iglesia… ¿No cree usted que el cura…?

—¡Tafardel! ¿Es usted ahora quién tiene miedo del cura?

—¡Oh, no, señor Piéchut! ¡Miedo, no! Nosotros hemos suprimido la horca y hemos cortado las uñas a esos señores de sotana. Era una simple observación. Hay que desconfiar de esas gentes, siempre dispuestas a entorpecer la marcha del progreso…

El alcalde titubeó, mas no expresó con claridad su pensamiento. Y adoptando una actitud jovial, dijo:

—En fin, Tafardel. ¿Ha pensado usted en un sitio mejor? Dígalo.

—Mejor sitio que éste no lo hay, señor Piéchut.

—Entonces… ¿Acaso el bienestar tiene que estar supeditado a comadreos de sacristán? Usted, Tafardel, que es hombre justo e instruido, determinará sobre el caso.

A base de estas pequeñas adulaciones se obtenía del maestro una lealtad a toda prueba. Y Piéchut lo sabía, porque sobresalía como ninguno en el arte de sacarle a uno cuanto pudiera dar de sí.

—Si éste es su deseo, señor alcalde —dijo Tafardel en tono solemne—, tomaré a mi cargo la defensa del proyecto ante el Comité. Es más, le suplico que deje este asunto en mis manos.

El alcalde, ladino, se hizo rogar. Tenía el talento, propio de los campesinos, de no conceder nada con facilidad y de ultimar los negocios más fructíferos con un aire de profundo abatimiento. Así que, confiado en que Tafardel apechugaba con una misión difícil, quería dar la impresión de que le arrancaban un favor. Cuanto más ganancioso salía, más compungido se mostraba. Expresaba su contento con los tintes más negros de la desesperación. Cuando un asunto se presentaba excelente, Piéchut, renunciando al orgullo de pasar por astuto, decía modestamente: «Ha sido un buen negocio, aunque yo no haya hecho nada para…». Sacaba de ello una ventaja, que solía expresar con esta moraleja: «Un negocio planteado honradamente, sin ambicionar grandes beneficios, es natural que le deje a uno satisfecho». Este sistema le había granjeado una reputación de hombre probo e íntegro, de buen consejero. Cuando sus convecinos se encontraban en algún apuro acudían a él y le confiaban sus problemas domésticos o de intereses. Con semejante documentación, Piéchut estaba en condiciones de maniobrar certeramente a casi todos sus administradores. Se comprende perfectamente, pues, que disponer a su antojo de Tafardel, era un juego de niños.

Tafardel esperaba en vano, desde hacía muchos años, las palmas académicas, cuya concesión le habría dado en Clochemerle una aureola de prestigio. Como esta recompensa no llegaba, el profesor se figuraba que personajes de influencia le tenían ojeriza. En realidad, nadie se había fijado en Tafardel, por lo que todo debía achacarse al olvido. En aquella región, la visita de los inspectores se hacía muy de tarde en tarde, y, por otra parte, la figura de Tafardel no era propia, ciertamente, para una distinción honorífica. Impresión injusta, hay que decirlo, porque, en el aspecto profesional, Tafardel era de una buena fe incontestable. Verdad es que enseñaba mal, que era latoso y cargante, pero se entregaba a sus deberes con esmero y convicción, sin ahorrarse trabajo… Desgraciadamente, aderezaba sus lecciones con solemnes tostones cívicos que, mezclándose con los temas de estudio, atiborraban el cerebro de los chiquillos.

El alcalde gozaba de la suficiente influencia para lograr que concedieran al profesor la condecoración que tanto anhelaba. Aparte de sus títulos profesionales, Tafardel tenía a su favor probados merecimientos políticos en razón de su lealtad al partido, que Piéchut justipreciaba el primero más que nadie. Pero el alcalde no tenía ninguna prisa porque opinaba que si Tafardel tenía la convicción de que era objeto de persecuciones, esto le inducía a prestar mejores servicios. Su argumentación, era acertada porque el profesor era uno de esos hombres a quienes la virtuosa indignación les es necesaria. Recompensado demasiado pronto, quizá la satisfacción hubiera embotado sus sentidos y la vanidad hubiese suplantado la agitación que le alentaba para el combate en el sentido que más pudiera aprovechar el alcalde.

Sin embargo, aunque Piéchut creía llegado ya el momento de premiar a Tafardel, de acuerdo con su filosofía de aldeano, quería que el secretario le prestara un último e importante servicio, a propósito del urinario. Aunque los clochemerlinos se tomaran a chacota el maestro, nadie le regateaba el crédito que lleva aparejado consigo el ejercicio de la enseñanza. Así, pues, en determinados casos, su influencia podía ser sumamente valiosa.

Al ver a su confidente elevarse al grado de entusiasmo que el asunto requería, Piéchut dijo finalmente:

—¿De verdad le agradaría plantear el asunto al Comité?

—Si quisiera usted encargarme de ello, señor alcalde, lo estimaría una prueba de confianza. Está en juego la reputación del partido. Sabré hablar a esos señores. —¿Se siente usted con ánimos, Tafardel? No será fácil. Hay que desconfiar de Laroudelle.

—Es un ignorante —repuso Tafardel en tono despectivo—. No le temo. —Bueno… Puesto que insiste…

El alcalde cogió al maestro por el revés de la solapa de la americana, en el sitio del ojal.

—Tenga en cuenta, Tafardel, que el triunfo será doble. Esta vez, usted las tendrá…

—¡Oh, señor alcalde! —respondió el profesor, rebosando satisfacción—. No se trata de eso, puede usted creerlo…

—Las tendrá usted. Se lo aseguro. Le doy mi palabra, señor profesor.

—Y yo le doy la mía, señor alcalde, de que se hará lo imposible.

—¡Bravo, Tafardel! La palabra de Piéchut vale tanto como la vendimia en la bodega.

El maestro cogió la mano del alcalde, pero tuvo que retirarla precipitadamente para enjugar sus lentes que a causa de la emoción se habían empañado.

—Y ahora —dijo Barthélemy Piéchut—, vamos a catar el vino nuevo en casa de Torbayon.

Arthur Torbayon, además de posadero y propietario de una agencia de transportes, era el marido de Adela, una mujer de muy buen ver.

Demos algunas explicaciones nuevas, sumamente necesarias, que harán comprender por qué Tafardel se mostró perplejo cuando el alcalde le indicó el emplazamiento que había escogido. Para ello, precisa volver a mirar el plano. En él se ve que la iglesia de Clochemerle está encajada entre dos callejones sin salida, que se denominan, conforme se entra en ellos, a la derecha el «callejón del Cielo» y a la izquierda el «callejón de los Frailes». Esta última denominación se remonta sin duda a los tiempos de la abadía y se supone que los frailes entraban por allí para dirigirse a los oficios religiosos.

El callejón del Cielo, sobre el que da el presbiterio del cura Ponosse, termina en la entrada del cementerio, situado detrás de la iglesia, en la vertiente de la colina, bello emplazamiento soleado donde los muertos están tranquilos.

Delimitado por la iglesia por un lado, y por el otro por un largo paredón en el que la abertura de una puertecita da acceso a la parte trasera de las «Galeries Beaujolaises», uno de los principales establecimientos de Clochemerle, el callejón de los Frailes es un fondo de saco cerrado por los restos de un viejo caserón casi completamente derruido, una de las últimas construcciones del medievo que, en parte, aún se mantenía en pie. En la plaza baja de la casita contigua a la iglesia, había un anexo de la sacristía donde el cura Ponosse enseñaba el catecismo y donde solían reunirse las hijas de María. En el primer piso, compuesto de dos pequeñas habitaciones, vivía la señorita Justine Putet, una soltera cuarentona considerada la más celosa feligresa de Clochemerle. La proximidad del santuario favorecía sus largas estaciones ante el altar, pues no quería dejar a otra persona el cuidado de que no faltaran nunca flores frescas al pie de las sagradas imágenes, lo que le aseguraba un derecho de fiscalización sobre las idas y venidas de los fieles que tomaban el callejón de los Frailes para dirigirse al confesonario, y las actividades del cura Ponosse, que acudía a la sacristía varias veces al día. Esta vigilancia del movimiento de la iglesia daba mucho que hacer a la piadosa Justine, que censuraba acerbamente las costumbres del lugar.

Precisamente, en la entrada del callejón de los Frailes se proponía Barthélemy Piéchut hacer construir su urinario. De ahí el asombro de Tafardel, en razón de la proximidad de la iglesia. Esta proximidad no la hubiera buscado adrede el alcalde de haber podido contar en el centro con otra plaza disponible. Pero no había ninguna y, a decir verdad, Piéchut no se lo tomó muy a pecho. No le disgustaba que su iniciativa adquiriera un cierto carácter de desafío. He aquí por qué.

Desde hacía unos meses, un envidioso, Jules Laroudelle, que trabajaba en la sombra por insinuaciones hipócritas, dirigía contra él, en el seno del Comité, una activa campaña acusándole de peligrosas complacencias con respecto al cura. Como para confirmar esta acusación de Laroudelle, el cura Ponosse, inspirado por la baronesa de Courtebiche, la verdadera dirigente de la parroquia, había pronunciado unas palabras imprudentes. Había declarado públicamente que el alcalde era «un hombre excelente», en modo alguno contrario a los intereses de la Iglesia a pesar de su ideología política y que, a fin de cuentas, era un hombre de quien se podía obtener todo cuanto se quisiera.

Nada tenía que objetar Piéchut a que se pensara así en el castillo, en la casa rectoral y en el arzobispado. El alcalde no menospreciaba ningún poder. Estimaba que todos contribuían a su encumbramiento que pacientemente preparaba. Pero esta aprobación estúpidamente otorgada por el cura era un arma en manos de sus enemigos, y el bilioso Laroudelle la utilizaba ante el Comité y los consejeros municipales de la oposición. El alcalde había tratado secretamente de imbécil al cura Ponosse por haberle creado complicaciones electorales y se había jurado a sí mismo arremeter contra él de una manera ostensible. Y concibió, a este propósito, el proyecto del urinario. Sopesó el pro y el contra y acabó por convencerse de que era una idea magnífica, de esa clase de ideas que a él le gustaban, provechosa para dos fines, sin demasiado compromiso. Situado junto a la iglesia, el urinario disgustaría al cura, y por esta razón no habría dificultad en ser aceptado por la mayoría de los concejales que cerrarían los ojos al examinar los gastos. Así, después de dar vueltas al proyecto durante seis meses, Piéchut llegó a la conclusión de que la instalación de aquel edificio higiénico en el centro de Clochemerle constituiría un sólido jalón en el camino de sus grandes designios. Y confió el proyecto a Tafardel, otro imbécil que él oponía a Ponosse. Él, encerrado en el Ayuntamiento, dirigiría la maniobra sin dar la cara, lo mismo que haría, en el campo contrario, desde los salones de su castillo, la baronesa de Courtebiche.

La conversación que acabamos de transcribir es la primera manifestación de un maquiavelismo lugareño que no ha dejado nada al azar y que actúa por vía indirecta.

No tardarán en aparecer numerosos clochemerlinos, nuevas opiniones saldrán a luz y otras rivalidades harán acto de presencia. Pero desde este momento, con el callejón de los Frailes sometido a la estrecha vigilancia de Justine Putet, continuamente al acecho detrás de la cortina descorrida de su ventana, con el urinario cuya construcción va a iniciarse próximamente, con la redoblada actividad de Tafardel impaciente por ver florecer el ojal de su americana, con la ambición a largo plazo de Barthélemy Piéchut, la torpeza apostólica del cura Ponosse y la altanera influencia de la baronesa Alphonsine de Courtebiche (personajes cuyas actividades tendrán grandes alcances), tenemos los principales elementos de una agitación que va a surgir de un modo extraño para llegar de pronto al grado de «escándalos de Clochemerle» y cuyo desenlace será francamente dramático.

Antes de pasar al relato de estos graves incidentes, creemos oportuno prolongarlo con un paseo por el Clochemerle de 1922, paseo que dará ocasión al lector de trabar conocimiento con algunos clochemerlinos notables que desempeñarán un papel evidente o disimulado en la continuación de esta historia. Los personajes que vamos a presentar son todos dignos de mención, no tanto por el cometido que tienen asignado como por su carácter y modo de conducirse.