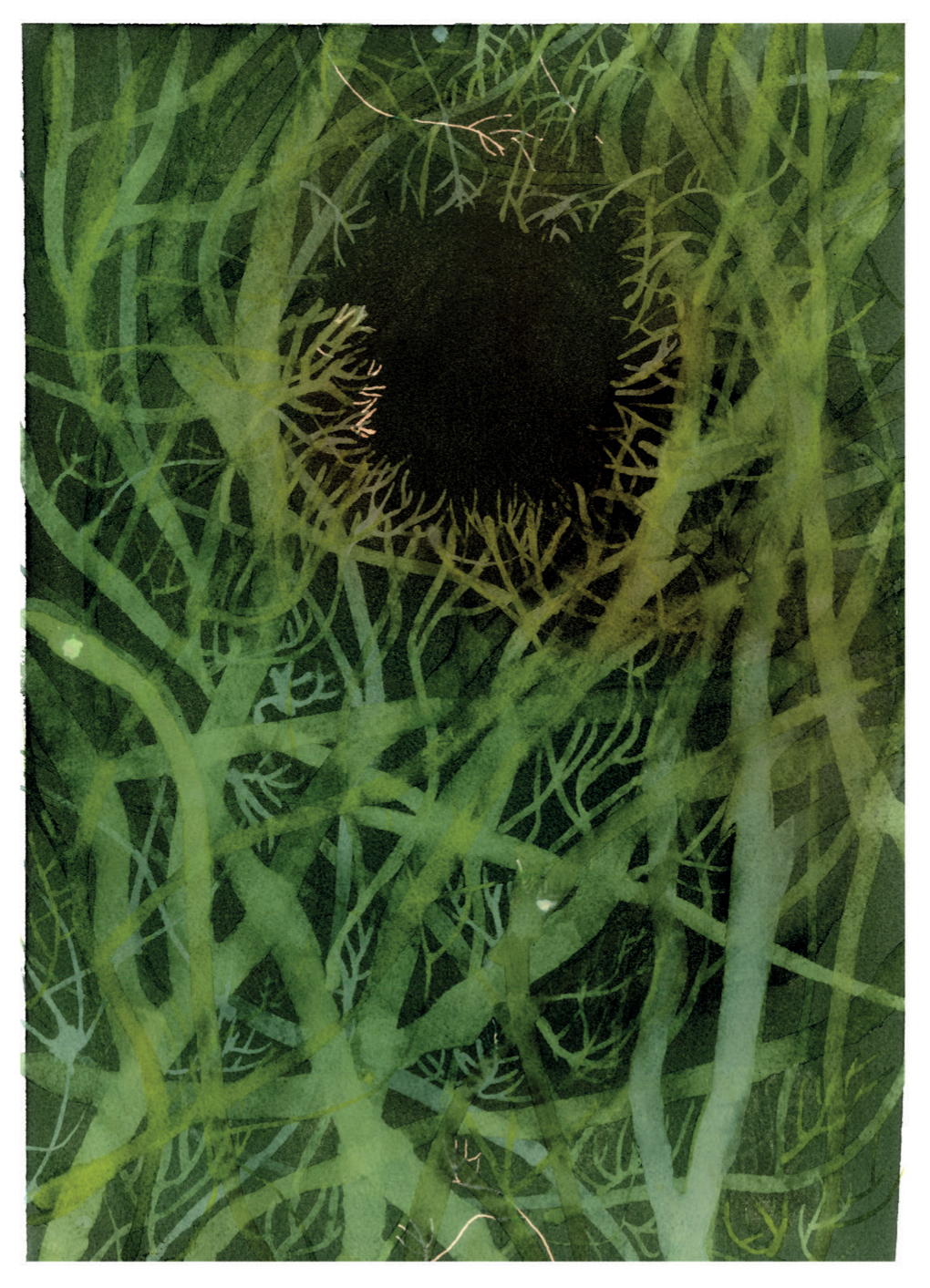

Una volta un ragazzo di nome Dino entrò in un bosco nero.

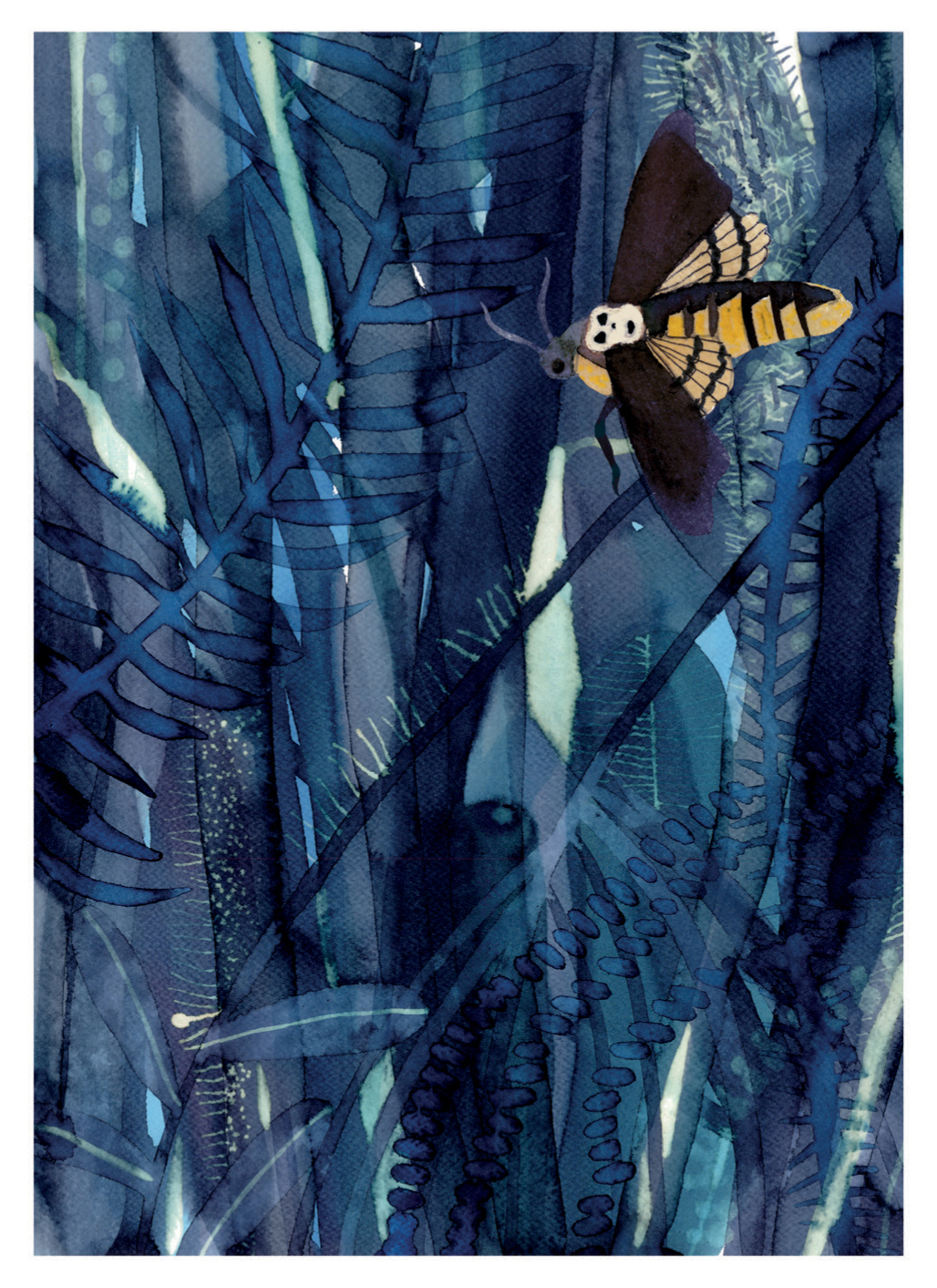

Era stata una farfalla a tirarselo dietro con la lusinga dei suoi colori, una farfalla quale lui non aveva mai visto, dall’ali gialle, dall’addome ugualmente giallo ma striato di anelli neri, dal dorso bruno, dove s’intravedeva il disegno d’un capo d’uomo, privo d’occhi, di labbra e di naso.

Se ne innamorò sull’istante e non smise d’inseguirla di tronco in tronco, sempre più inoltrandosi fra le ombre e sempre troppo tardi avventando la mano là donde l’insetto s’era appena levato. Così corse a lungo, mentre la luce si faceva via via più fioca e più difficile il sentiero, tanto da metter paura; finché, mentre abbrancava una frasca per superare uno squilibrio del terreno, ebbe a ritrovarsi sotto le dita, e a ghermire per buona ventura, la piccola frenetica preda. Non volle riaprire il pugno, ma attraverso una finestrella fra pollice e indice si trattenne a osservarla, prima di riporla con la lenta cautela in una sua scatoletta. Senonché in quel punto una voce s’udì.

Tutt’intorno non appariva anima viva, fu giocoforza convincersi ch’era stata la farfalla a parlare dal carcere che la serrava, sebbene la sua voce fosse umana, una voce agra e lamentosa di donna.

“Qui,” diceva la cantilena, “dentro questo corpicciuolo d’insetto, segnato da uno stemma di morte, già prima io stavo rinchiusa, libera tuttavia di svagarmi a volo nell’aria, di scaldarmi nel sole, di calarmi nel miele d’un fiore per succhiarlo, profumarmene e vivere. Ora doppie e più dure catene mi rubano quel rimasuglio d’arbitrio. Fra queste quattro pareti dovrò per sempre languire.”

Un discorso di così tenera specie non avrebbe mancato di commuovere il ragazzo, educato da savie letture a tutte le delizie della pietà, se una risata di scherno, da una fronda sopra lui, non ne fosse stato il finale. Alzò gli occhi, non vide nulla. Riaprì la scatola, la farfalla non c’era più, bensì eccola volteggiargli d’intorno, esibendogli senza posa la sua trista figura di teschio.

“Chi sei? Che vuoi? Perché giochi con me?” gridò. “E come ti sei ridotta, fata o strega che sia, in membra così meschine?”

Gli rispose un’altra risata, dolorosa stavolta, seguita da queste parole:

“Atropo è il mio nome, il mio reame sono le contrade della Notte. Onnipotente fino a ieri e terribile all’intero universo.

Poiché dalla mia bocca spandevo un respiro micidiale e avevo mani maiuscole, da soffocare ogni respiro altrui.

Sovrana dovunque, ma da un solo luogo respinta come lebbrosa, ch’è il Castello Senza Tempo…”

“Dov’è, cos’è, chi lo abita?” Dino incredulo la incalzò. E la voce di rimando:

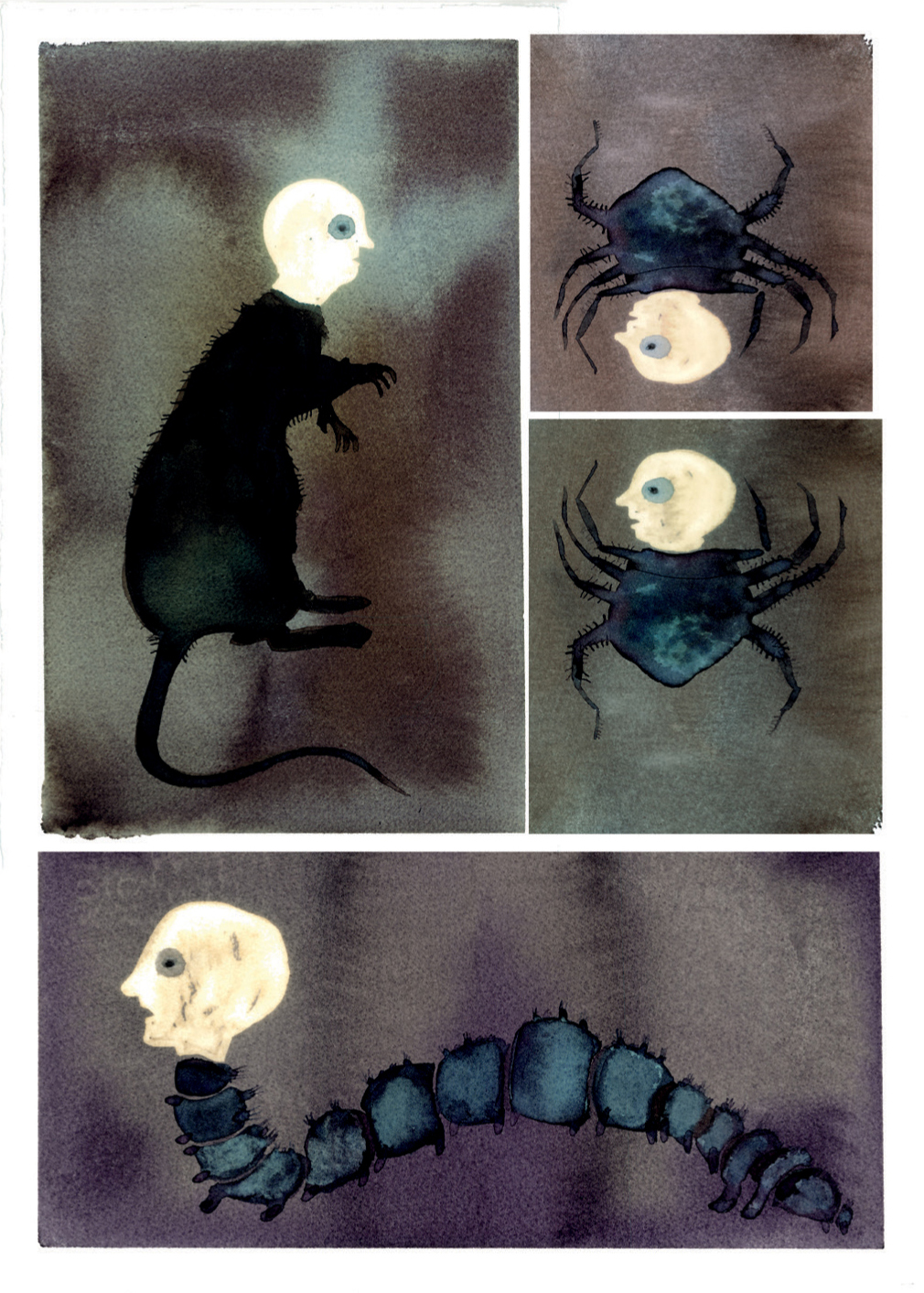

“È il palazzo degl’Immortali, dove vivono i più antichi uomini scampati al diluvio. I quali vivono senza tempo, per essere stati creati quando ancora non c’era il tempo. Costoro non invecchiano mai, non si corrompono mai, bensì la loro condizione è la noia. Vivendo da sempre hanno già compiuto e detto qualsiasi gesto o motto potessero compiere o dire, e lo copiano senza fine. Né altro gli resta, che a due a due, interminabilmente vincere o perdere la stessa partita di dadi che hanno vinto e perduto dieci, cento, mille migliaia di volte di seguito. Vorrebbero uscirsene ma non possono. Un portiere e servo, inconsumabile come loro, gli proibisce la fuga e li difende dai forestieri, che trasforma, toccandoli sulla fronte con una bacchetta, chi in ragno, chi in verme, chi in topo. Fortuna che a me sia toccata una metamorfosi meno immonda…

La qual cesserà solamente quando qualcuno saprà sciogliere gl’incantesimi che proteggono il castello e trarre gl’inquilini dalla loro miserabile schiavitù…”

“Chi sarà capace di farlo?” chiese Dino con un’assurda speranza.

E la farfalla: “Uno che abbia tre virtù, che sono giovinezza, coraggio e innocenza. E che sappia le paroline segrete per sconfiggere la sentinella.” E gli venne sulla mano, gliela baciò con le ali. Non era possibile equivoco, la farfalla ce l’aveva con lui, era lui l’eletto all’impresa.

Non sapeva se inorgoglirsene o spaventarsene. Tutto accadeva come in un sogno, gli pareva di volare.

“Bene,” disse. “Che devo fare?”

La voce rispose: “Quello che io non ho saputo: entrare, parlare coi prigionieri e incoraggiarli all’evasione.”

“Guidami,” fece Dino spavaldamente.

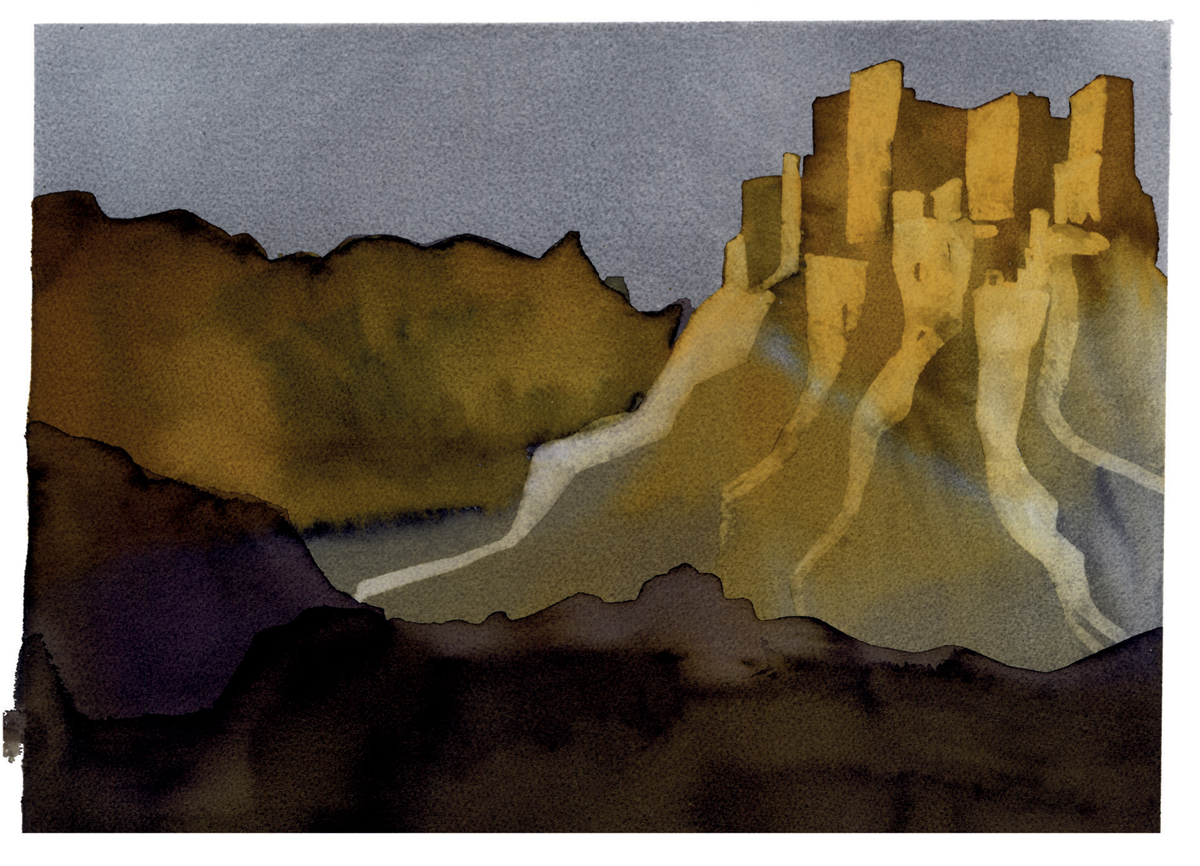

Atropo s’involò per il bosco, precedendo il ragazzo e incitandolo senza dargli modo di riprendere lena un momento. Finalmente giunsero a un luogo aperto, da cui si poteva vedere sorgere, sulla linea orientale dell’orizzonte, la sagoma d’un immenso edificio d’oro.

“Rivelami a questo punto le tre parole,” supplicò Dino, e Atropo: “Cugnu, Cutugnu, Bacalanzìcula,” disse, e si volse indietro, riparò fra le chiome degli alberi; non senza prima averlo da lontano ammonito: “Grida il mio nome, se avrai bisogno. Ti udrò dovunque tu sia.”

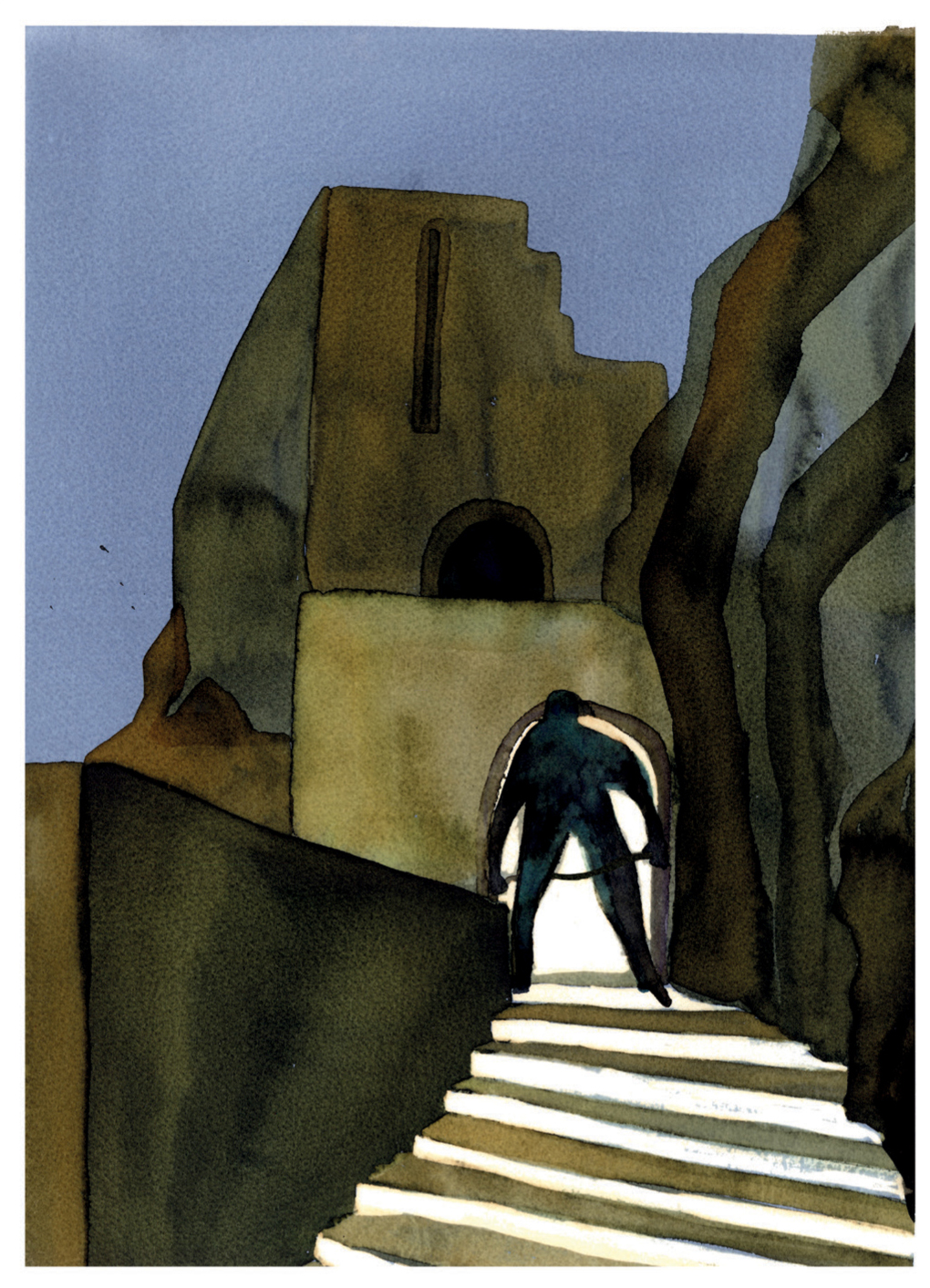

Cammina cammina, Dino giunse alla porta della gran torre, dove la mole d’un gigantesco guardiano ingombrava tutto lo spazio fra stipite e stipite. Prese bene il suo tempo, il ragazzo, e prima che l’altro levasse la verga a percuoterlo, pronunziò le parole strane, sgusciandogli frattanto tra le gambe aperte e lasciandolo stupefatto. Così di corsa si sviluppò da lui e invase il castello.

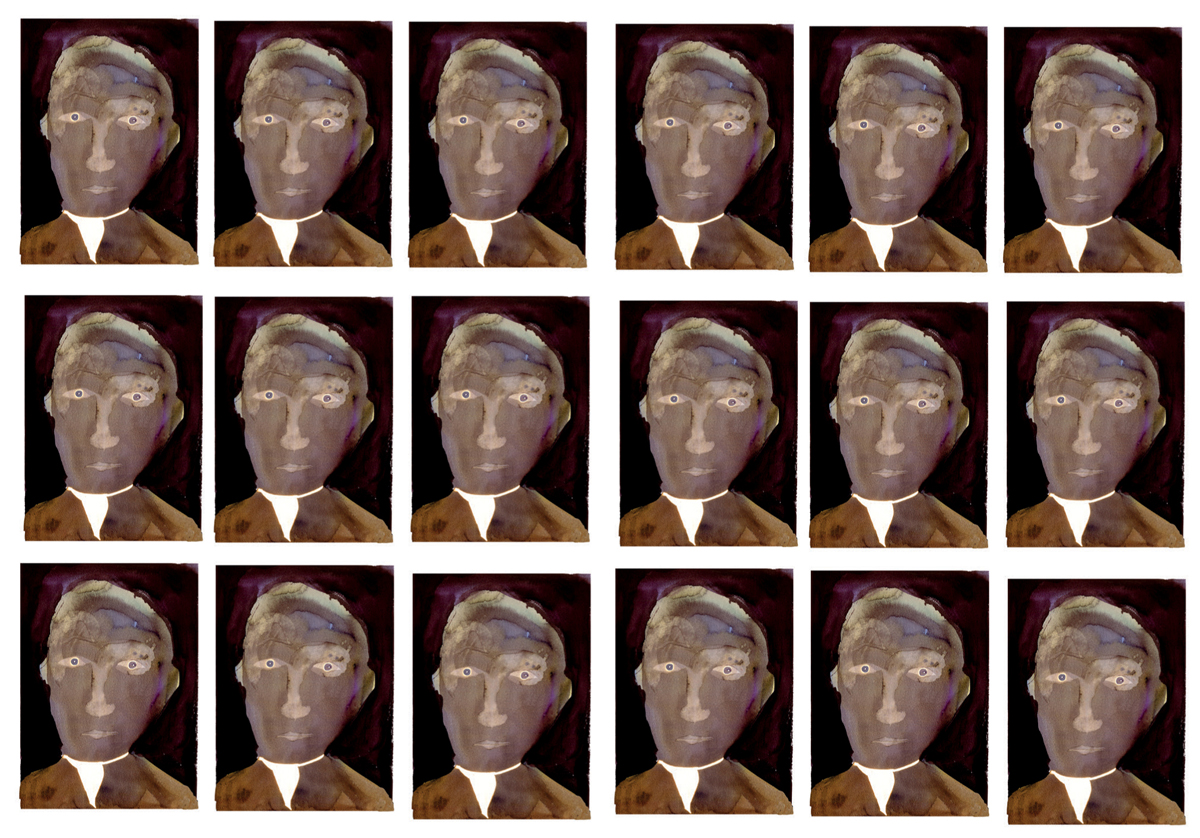

Il castello sembrava a prima vista deserto, tanti erano gli anditi vuoti, i saloni, le cucine, le alcove… In compenso abbondavano gli arredi, ma di bizzarro tenore: divani sbilenchi, letti a baldacchino pendenti da un fianco, armadi zeppi di cianfrusaglie, specchi torbidi come stagni… E quadri, poi, a non finire, tutti uguali, che lungo le pareti moltiplicavano lo stesso viso: mostruoso e tuttavia triste, d’una nobile tristezza. Il viso del castellano, forse? O d’una vittima sua, contraffatta dal sortilegio?

Dino passava di sorpresa in sorpresa, nell’andare su e giù per le scale e i piani diversi dell’edificio. In cima al quale un giardino pensile lo attendeva.

Era, questo giardino, copioso d’acque e di piante, ma cinto da parapetti che un mantello d’edera nascondeva quasi alla vista. Qui nessun soffio di vento giungeva a muover foglia, né, se si alzavano gli occhi al cielo, si scorgeva altro che una turchina, immobile incandescenza. Unico moto, talvolta, uno zampillo improvviso dalle fontane; oppure, a fiore delle vasche rotonde, un guizzo di pesci colpiti da un raggio, che sembravano in esso ardere e consumarsi come faville veloci. Quindi ogni cosa tornava ad essere quiete, silenzio, eternità luminosa.

Dino guardava per ogni dove, cercando traccia degli abitanti. Non era pensabile che tanto fulgore fosse speso per nessuno, che nessuno ne godesse. Non dovette attendere molto. Una processione di creature di straordinaria statura, vestite tutte di bianco, spuntò dietro gli alberi e a passi lenti pervenne a sedersi su una lunga panchina, di fronte a lui. Così stavano, dando le spalle a un bastione di calce, indistinguibili da esso e fra loro. Giovani nell’aspetto ma cerei, cinerei, a dispetto del sole che gli batteva sul volto.

“Questi sono dunque gli Immortali?” si chiese Dino, benché gli apparissero più simili a una truppa di larve che a persone di corpo e di peso.

Si mosse per studiarli più da vicino. Con un tremore di gambe ch’era meno paura che riverenza; e che s’accrebbe invece di spegnersi quando s’accorse che lo sguardo che gli rendevano era d’ineffabile desolazione.

“Tu!” dissero infine tutt’insieme.

“Se Atropo ti manda, che s’aggira qui intorno in divisa di farfalla, dille che venga a trovarci, l’interdetto è caduto, il custode Rutilio non fa più guerra agl’intrusi. Così ha deciso infine il nostro padrone e re, chissà se per misericordia o fastidio di noi. Senza di che, a nulla sarebbero valse le tue paroline, saresti stato anche tu cambiato in pipistrello o mandragora.”

In preda a molte emozioni, Dino non sapeva cosa rispondere, riuscì solo a balbettare: “Che significa tutto ciò? Per favore, spiegatemi.”

“Sappi,” rispose il più maestoso di quelli - ma era come se parlasse a se stesso più che al ragazzo - “sappi che noi da sempre soffriamo questa nostra esangue, immutabile beatitudine. Uscire dal castello non ci è stato concesso, ma solo passeggiare lungo labirinti di corridoi, premendo inutilmente le guance contro i vetri ciechi delle finestre. Condannati a non morire da un signore invisibile che ci ha voluto eterni, per non essere solo nella sua sterile eternità. Un dio carceriere, architetto di tutto; la cui voce ogni mattino ci chiama da un buio crepaccio per prescrivere o proibire. Fame e sete ci sono negate, non conosciamo riso né lacrime, il nostro stato è di pigro appagamento, di monotona inappetenza… Ora, tu dimmi: può bastarci, questo? Può dirsi, questo, felicità? Sapessi cosa non daremmo per una spina di passione, un amore, un odio, uno strazio, una malattia! E come vorremmo almeno una volta scoprire le nostre sembianze in un cristallo che le mostrasse e c’insegnasse chi siamo… Invece di spiarle nell’ombra che, le notti di luna piena, la luna disegna di noi sul marmo dei pavimenti…”

“Ma ora…” cominciò Dino, subito da quelli interrotto: “Ora lui si ritrova deluso da un così inerte giocattolo e spalanca la porta a chi vuole. Entri pure il Tempo, entrino con lui la Memoria, la Morte…”