5

La marcha comienza

La era de los australopitecos

LOS ÁRBOLES CRECEN, LAS RAÍCES CAMBIAN

El inesperado descubrimiento de Raymond Dart en la Sudáfrica de 1924 dio por inaugurado el género de los australopitecos, los ‘simios del sur’. Cincuenta años después, la aparición del esqueleto de Lucy en Etiopía, no menos sorprendente, colmó el ideal de la feliz sociedad industrializada con una magnífica reconstrucción de nuestros lejanos orígenes africanos. La pequeña Lucy, la chispeante estrella de la nueva especie Australopithecus afarensis, se convertía en la madre de todos los homíninos posteriores, en el pequeño y simiesco ancestro sin duda bípedo que, internándose en el extenso manto de la sabana, había dado inicio a la fascinante y tortuosa aventura de la evolución de nuestro linaje. No en vano, el propio descubridor, Donald Johanson, pasada ya la resaca psicodélica del descubrimiento afirmaría sin dudar: ‘Lucy es nuestro primer ancestro, el eslabón perdido entre los simios y los humanos’.

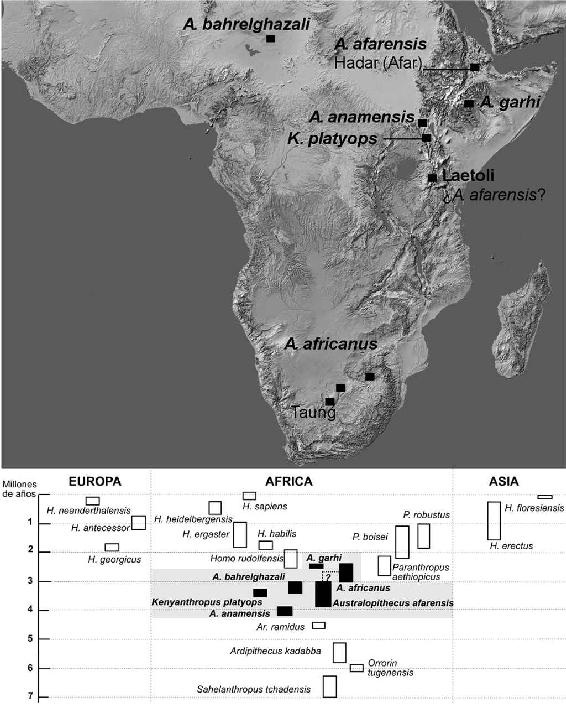

Sin embargo, nuestra perspectiva actual no es la misma que en la década de 1970 ¡Y eso no es solo debido a que algunos investigadores dudan de la condición femenina de Lucy! Los descubrimientos de nuevas especies adscritas a los australopitecos han complicado y enriquecido nuestra imagen de su mundo. Hoy estamos al corriente de que este género de primates bípedos prosperó durante casi dos millones de años (entre hace 4,2 y 2,5 m. a.) y que supuso la primera gran expansión conocida de nuestra rama evolutiva. Sabemos que estuvo compuesto por un abundante séquito de especies distintas que se habían extendido, desde el Cuerno de África, hacia el sur y el centro del continente y que todas ellas habían sobrevivido en medio de los irremediables cambios ecológicos que, cada vez con más virulencia, estaban afectando al mapa africano.

Un panorama tan distinto al propuesto hace trein ta años hace que no esté tan claro quién, de entre tan floreciente diversidad de especies, dio paso a los primeros humanos. Por lo que hoy sabemos, el re presentante más antiguo de los ‘simios del sur’ es el Australopithecus anamensis (el ‘australopiteco del lago’) que vivió en las inmediaciones del lago Turkana (Kenya) hace algo más de 4 m. a. Un poco más recientes son los primeros fósiles de la famosa especie Australopithecus afarensis, que vivió en un amplio sector del Gran Rift (desde Etiopía hasta Tanzania) durante cerca de un millón de años (entre hace 3,9 y 3 m.a.). Hace unos 3,5 m. a., los australopitecos habían salido del Cuerno de África y los encontramos en Chad (muy cerca del lugar en el que apareció aquel posible ancestro llamado Sahelanthropus), en una nueva variante regional que cono cemos con el nombre de Australopithecus bahrel ghazali. Es muy probable que los anamensis y los afarensis se solaparan en el tiempo y en el espacio. Coincidiendo con el declive de la estirpe de Lucy, el género australopiteco experimenta una importante expansión hacia África del sur. Es en esta región donde, entre hace 3 y 2,4 m.a., se sitúa la especie Australopithecus africanus (el famoso niño de Taung y sus compañeros). De hecho, a juzgar por el vacío dejado en África oriental durante ese medio millón de años, parecería que estos bípedos se hubieran esfumado definitivamente del Rift. Debido a ese hueco, el inesperado descubrimiento en 1999 de una nueva especie en la actual Etiopía de hace 2,5 m. a. se celebró con el ilustrativo nombre de Australopithecus garhi (‘sorpresa’, en lengua afar). Finalmente, el año 2001 fue testigo de un inusual hallazgo: un cráneo bastante completo, aunque fracturado en múltiples trozos, también en el lago Turkana. Este homínino, por su cronología (en torno a 3,5 m.a.), vivió de lleno en la era de los australopitecos. Sin embargo, sus descubridores piensan que no forma parte de esa estirpe y ha sido incluido en un género diferente que recibe el nombre de Kenyanthropus platyops (el ‘hombre de Kenya de cara plana’).

La larga era de los australopitecos no es, por tanto, el raquítico arbusto que hace unos treinta años parecía. Ahora es un fornido árbol que sustenta a dos géneros distintos (Australopithecus y Kenyan trhopus) y a cinco especies diferentes dentro del grupo de los australopitecos (anamensis, afarensis, bahrel ghazali, africanus y garhi). Este complejo tapiz complica las cosas: ¿cómo se relacionan unas especies con otras?, ¿cómo, en fin, se reconstruye la tímida rama que dio paso a los humanos?

La era australopiteca Entre hace 4,2 y 2,4 m. a., África fue el hogar de un ramificado grupo de homíninos, que incluía dos géneros distintos (Kenyanthropus y Australopithecus). Dentro del segundo conocemos hoy hasta cinco especies distintas (anamensis, afarensis, bahrelghazali, africanus y garhi) ¿Quién de todos estos simios bípedos cedió el testigo a los primeros humanos?

EN EL PAÍS DE LOS AFAR

El triángulo de Afar, en pleno corazón del Gran Rift africano, forma una extensa y seca depresión que se extiende por el centro de Etiopía. Es la tierra de los afar, el pueblo nómada que habita estos parajes inhóspitos y calurosos. Pero también es justo decir que Afaria es la tierra del australopiteco más célebre, el A. afarensis. Aunque se conocen restos de ceste homínino en otras zonas de África oriental, de aquí procede la colección más rica: por supuesto Lucy (con una edad de 3,2 m. a.), pero también la llamada ‘primera familia’ (los fósiles de un total de trece individuos diferentes) y los magníficos restos, recientemente descubiertos, de un ejemplar infantil de apenas tres años de edad al que se ha apodado con el inapropiado nombre de ‘la hija de Lucy’ (esta niña habría sido más bien su bisabuela, puesto que es algo más vieja que aquélla). En definitiva, esta abundancia de fósiles hace del afarensis el australopiteco más estudiado y mejor conocido de todos cuantos enumeramos hoy en día.

El A. afarensis tenía un cráneo relativamente pequeño que contenía un cerebro mayor que el de un chimpancé actual: un promedio de 430 cc. A pesar de ello, y debido a que su masa corporal es parecida a la de los chimpancés, el índice de encefalización de los afarensis era solo ligeramente superior al de aquéllos. Sin embargo, los datos que tenemos del interior del cráneo permiten saber que ciertas áreas cerebrales mostraban ya una mayor complejidad. Parece que esta especie gozaba de un importante desarrollo de las zonas del cerebro relacionadas con el dominio del medio físico, las capacidades sensoriales (vista, oído y olfato) y las incipientes relaciones sociales. Las zonas relativas al aprendizaje y a la capacidad para el lenguaje están, por el contrario, todavía adormiladas. La cara de los afarensis, al igual que la del resto de australopitecos, se proyectaba hacia adelante (como los chimpancés, pero de forma más atenuada, poseía un hocico prominente). Este rasgo recibe el nombre de prognatismo. A diferencia de lo que ocurre con los chimpancés, su mandíbula era poderosa, sus molares bastante grandes (con unas raíces muy profundas) mientras que, por el contrario, sus incisivos eran más discretos. Estos rasgos demuestran que la estructura dental y masticadora de los afarensis se había adaptado para triturar de forma vigorosa alimentos duros, más difíciles de masticar que los alimentos incluidos en la dieta de los grandes simios. Debido a la abundante colección de huesos de las extremidades, sabemos que estos homíninos eran algo más grandes que los chimpancés actuales. Los machos tendrían una altura media de 1,4 m. y unos 45 kg. de peso, mientras que las hembras medirían una media de 1,10 m. (¡Lucy, en particular, no llegaba ni siquiera a esa estatura!) y pesarían 30 kg. Estas importantes variaciones en la talla de machos y hembras denotan la existencia de un significativo dimorfismo sexual en el seno de la especie.

En Etiopía, el triángulo de Afar es la morada del pueblo nómada del mismo nombre y de los australopitecos más famosos, los afarensis. Hoy en día es una inmensa extensión de tierras casi desérticas pero plagadas de fósiles, como éstas de Hadar (de donde procede Lucy).

EL ENREDO DE LA EVOLUCIÓN

Algunos de los rasgos más sorprendentes de los australopitecos de Afar se encuentran en la parte inferior del esqueleto. La forma y las dimensiones de la pelvis de Lucy (corta y ancha), la curvatura de la columna vertebral y la disposición de la pierna se asemejan al caso de los humanos modernos. Por tanto, son evidencias claras de que estos australopitecos andaban erguidos. Este dato se ve corroborado por la posición del foramen magnum en la base del cráneo, más centrado que en los chimpancés. Sin embargo, la gran longitud de sus brazos, sus largas manos curvadas y la articulación de la espalda delatan que estaban habituados a suspenderse de los árboles y que, por tanto, pasaba una buena parte de su tiempo en los medios boscosos. La curiosa mezcla de habilidades locomotoras del afarensis no deja de ser inquietante: se desenvolvían como pez en el agua en los árboles, pero podía marchar sobre sus piernas cuando se encontraba a ras del suelo ¿Andaba ya con el mismo desparpajo que los humanos? No, probablemente no lo hacían. La estructura de la caja torácica y de la parte superior de la pelvis, junto a sus cortas piernas, hace suponer que los afarensis balanceaban mucho los brazos al andar y que sus movimientos eran más inestables que los nuestros, precisamente porque su control del equilibrio corporal era menos sofisticado. Por lo tanto, es posible que los afarensis solo pudieran caminar pequeñas distancias a ras del suelo y que tuvieran serios problemas para correr como nosotros lo hacemos. Ante la alarmante presencia de un peligro inesperado, la mejor solución para ellos habría sido encaramarse a un árbol, probablemente a cuatro patas, tal y como lo hacen los simios actuales.

Esta reconstrucción de las características bípedas de los A. afarensis entra en contradicción con el sobrecogedor hallazgo de las huellas de homíninos más antiguas conocidas, las de Laetoli (en Tanzania, muy cerca de Olduvai). En este hermoso paraje, Mary Leakey excavó en 1978 el milagro arqueológico de un instante congelado en el tiempo: entre muchas otras trazas de animales dispersas por este sitio, se habían conservado las pisadas fosilizadas, en un tramo de unos 27 m., de dos homíninos (macho y hembra o adulto y niño marchando muy juntos, quizás protegiéndose uno a otro, por un lugar abierto y peligroso) que andaban erguidos hace 3,6 m. a. por las tierras de Laetoli. Las pisadas quedaron impresas en las aún húmedas cenizas volcánicas que, tras su rápido enfriamiento, dejaron constancia de tan fugaz y, aparentemente, anodino viaje. Lo más llamativo de este hallazgo descansa en el hecho de que las pisadas muestran una estructura de la zancada bastante precisa, no muy lejana a las huellas que dejaría uno de nosotros sobre la arena de una playa. Semejante evidencia de una bipedestación bastante moderna ha causado cierta controversia. Los únicos restos fósiles hallados en Laetoli pertenecen al A. afarensis, lo que ha hecho suponer a más de uno que las huellas no pueden corresponderse con la vacilante marcha de este bípedo arborícola. Algunos investigadores miran a la especie A. anamensis que, a pesar de ser algo más antiguo y poseer un cráneo y unos colmillos más simiescos que el suyo, presenta unos huesos de la pierna que denotarían una marcha bípeda más firme y menos titubeante. Aquí tenemos el enigma del ‘australopiteco del lago’: la primera especie incluida en este género, de la que desconocemos su capacidad encefálica, cuya dentición es más primitiva que la de sus compañeros de Afar, pero dueño de una marcha bípeda más evolucionada y mejor adaptada a la vida en las grandes llanuras que la de otros australopitecos más recientes ¿Tiene esto sentido? Sí, es una de las lecciones más importantes que la evolución humana no cesa en enseñarnos y a la que ya nos hemos referido: frente a la imagen de un progreso unilineal, atareado invariablemente en crear formas que van de lo simple a lo complejo, la realidad se empeña en mostrarnos una abigarrada ramificación de acontecimientos, un torbellino en el que los rasgos que hoy podríamos considerar modernos se presentan cuando no los esperábamos y se esfuman cuando contábamos con ellos. Así podríamos explicar, tal y como sugiere el paleontólogo estadounidense Ian Tattersall, cómo la parte superior del fémur humano se parece más a la de un chimpancé que a la de un A. afarensis ¿Juega con nosotros la evolución, haciendo que nuestros ancestros pasaran de un fémur simiesco a otro de rasgos afarensis para, finalmente, volver a adoptar la forma inicial en fases posteriores? ¿O es que el A. afarensis no sería un ancestro directo de la línea humana, en contra de lo que proponía el optimista Johanson? Convencidos de ello, algunos investigadores consideran que el anamensis es mejor candidato para hacerse con la corona ancestral de los humanos y, por tanto, lo incluyen en un nuevo y gráfico género llamado Praeanthropus, el de los prehumanos. Otros, sostienen que ese papel debería concederse al otro género ya existente en aquel momento, el Kenyanthropus. Su cara sorprendentemente plana, su cerebro relativamente desarrollado y sus pequeños molares (con esmalte espeso, como el de los humanos) lo hacen, para algunos, candidato a ser el predecesor de los humanos, lo que dejaría a la saga de Lucy atrás, como otra rama más del proceso evolutivo. En realidad, no lo sabemos con certeza.

Las huellas fosilizadas de Laetoli (Tanzania) demuestran que hace 3,6 m. a. dos homíninos pasaron por aquellas tierras volcánicas. Las huellas denotan una marcha desenvuelta ¿Quiénes fueron sus dueños? Aquí una de las muchas reconstrucciones de la escena.

A LA ORILLA DE LA SABANA

Ya era evidente, la selva se alejaba sin pausa del suelo que pisaban nuestros protagonistas. Entre hace 4,2 y 2,5 m. a., la transformación de África comenzaba a ser indudable. Hace 3,5 m. a., y en la otra esquina del mundo, se formaba el istmo de Panamá, la unión de América del Norte y del Sur (o la separación de las aguas atlánticas e índicas) que reordenó los ritmos atmosféricos, al alejar las corrientes cálidas del Ártico. Este acontecimiento impulsó el engranaje de la Edad del Hielo en las latitudes más norteñas y, en África, acentuó definitivamente un ritmo alternante de acusada estacionalidad caracterizado por una galopante sequía. ¡La tierra no acababa de estarse quieta! Los australopitecos debieron afrontar un paisaje sumido en una constante mutación y, tarde o temprano, habituarse a la sabana desnuda. Hace 4 m. a., el ‘australopiteco del lago’ vivía en un hábitat de tipo mosaico, en el que se fundían las áreas boscosas y las sabanas abiertas, horizontes no demasiado resguardados por la protección de los árboles. Así, los huesos de animales encontrados junto al anamensis incluyen monos que vivían en los árboles y especies de antílopes habituados a pastar en la sabana. Sus parientes del país de los Afar disfrutaron de un clima cálido y más húmedo que el de la actualidad. En ese marco, vivieron en sabanas húmedas, con abundantes bosques de ribera en torno a los arroyos y lagos. Lejos de los puntos de agua, los árboles se hacían escasos y las praderas de herbáceas tomaban el mando. Un paisaje-mosaico de esta variedad incluía animales muy diversos, entre los que los herbívoros (como los antílopes, las gacelas y los bóvidos) rumiaban a sus anchas. O no tanto, porque una peligrosa tropa de depredadores merodeaba al acecho: los leones y las panteras que conocemos, junto al feroz tigre dientes de sable o las hienas gigantes (ahora extinguidos). Los afarensis debieron preferir no alejarse mucho del agua y de los árboles.

Pero los frágiles australopitecos tuvieron que adentrarse forzosamente en territorios más abiertos y más expuestos a los peligros, afanados en su búsqueda de alimentos. Ese debió ser el caso de la misteriosa pareja que marcaba el paso por las tierras del volcán Sadimán, en Laetoli. Y también el de los grupos que, muy pronto, iniciaron el alucinante viaje desde África oriental hasta las lejanas tierras de Bahr-el-Ghazal (‘el río de las gacelas’, en árabe), en las inmediaciones del lago Chad. Si, como algunos investigadores sostienen, se trata de una variante regional salida del Cuerno de África, la presencia del A. bahrelghazali en África central hace 3,5-3 m. a. (¡a 2.500 km. de distancia del Gran Rift!) solo puede explicarse a partir de un itinerario en el que estuvieran incluidas largas marchas por planicies abiertas. Algo parecido debieron afrontar los grupos incluidos en la especie A. africanus. Debido a los problemas de datación de los yacimientos de Sudáfrica (todos ellos localizados en cuevas), no sabemos con certeza cuándo comenzó la andadura de estos australopitecos, ni si éstos son el resultado de una migración desde África oriental. El impactante descubrimiento de un esqueleto completo incrustado en la roca caliza de las profundidades de la cueva de Sterkfontein (apodado con el nombre de little foot y aún en proceso de lenta excavación) y otros restos recuperados en la cercana cueva de Jacovec podrían acercarse hasta los 4 m. a., lo que haría más profundas las raíces de estos homíninos en suelo sudafricano. De momento, se acepta que los africanus aparecen en el sur del continente hace unos 3 m. a., y se extinguen hace 2,4 m. a. Se asemejaban a sus congéneres los afarensis en sus capacidades locomotoras (estaban mejor habituados a la marcha bípeda, pero se movían bien por los árboles), aunque su cráneo era menos simiesco (este es el rasgo de mayor modernidad de los africanus, que ha servido a algunos especialistas para presentar su candidatura como ancestro más directo de los humanos modernos), el volumen de su cerebro ligeramente mayor (440 cc.), sus molares más desarrollados, y el dimorfismo sexual más atenuado. Por lo que sabemos, los paisajes sudafricanos de hace 3 m. a. eran más áridos que los que frecuentaban los afarensis: una combinación de bosques con extensas praderas de herbáceas. Los grupos africanus estarían acostumbrados a los parches boscosos aunque estarían mejor capacitados para abrirse paso en la sabana.

¿ASÍ HABLÓ ZARATHUSTRA?

La obra maestra de ciencia ficción ‘2001, una odisea en el espacio’, del genial cineasta estadounidense Stanley Kubrick, basada en una obra del escritor Arthur C. Clarke, arranca con un inesperado comienzo que hipnotiza al espectador: el amanecer del hombre. Hace unos 4 m. a., un vasto paisaje agreste y desértico es el hogar de unos seres simiescos, podrían ser los primeros australopitecos, que se sustentan de alimentos vegetales, se disputan el agua con otras bandas hermanas, conviven pacíficamente con los herbívoros y, por la noche, se refugian en roquedos, al resguardo de las fieras salvajes que aguardan escondidas en la oscuridad. Una vida, en fin, contenida por el miedo y el peligro. Una mañana, cuando la luz se despereza en esos breves pero intensos amaneceres africanos, descubren inquietos un extraño monolito, de geometrías perfectas, apostado en su territorio. La estructura ha sido colocada allí por una inteligencia extraterrestre a la espera de forzar la evolución de aquellos simios. Y pronto tendrá sus frutos: los anteriormente pacíficos y temerosos primates descubren que pueden valerse de huesos como potentes armas para matar animales y alimentarse de su carne, para matar a sus congéneres rivales y mostrar su liderazgo. La turbadora composición de Richard Strauss, la obertura de Así habló Zarathustra, enmarca la reconstrucción de ese primer acto de la obra humana: la violencia, inoculada por aquellos seres venidos de fuera, ha sido el motor del vertiginoso progreso que nos ha llevado a la conquista del espacio y a la creación de inteligencias artificiales.

La película se proyectó por primera vez en 1968. Para elaborar su guión Kubrick devoró toda suerte de publicaciones científicas e intentó plasmar escrupulosamente los conocimientos de la época. Es más que probable que llegaran a sus oídos las teorías propuestas por Raymond Dart, plasmadas en sus escritos entre 1949 y 1957. Dart pensaba que los australopitecos de Sudáfrica eran fieros depredadores que se habían servido de huesos, dientes y cuernos de animales para atacar a sus presas. Una grabación de la época muestra a un veterano Dart en la cueva de Makapansgat, explicando muy gráficamente a la cámara (con una intensa expresión de ferocidad en su rostro) cómo los abundantes fósiles de animales descubiertos en este yacimiento habrían servido de eficaces garrotes (los huesos largos de los antílopes) o mortales punzones (los grandes colmillos) para sus actividades de carnicería. Se mostraba, pues, a un violento australopiteco experimentado en las artes de una rudimentaria tecnología que, gracias a ello, había logrado despuntar hasta convertirse en humano.

Hoy sabemos que las cosas fueron muy distintas. Las acumulaciones de huesos de animales depositadas en el interior de las grutas sudafricanas son, en realidad, las presas de los felinos, como el leopardo. Los congéneres del niño de Taung eran simplemente unos trofeos relativamente fáciles para los temibles depredadores africanos. Debido a que conocían muy bien la osadía de deambular por la sabana herbácea, pasaban buena parte de su tiempo en las cintas boscosas de ribera. De hecho, la dieta de los australopitecos era fundamentalmente vegetariana, aunque bastante diversificada. Consumirían las frutas y las hojas de los árboles que habitaban.

Junto a larvas, huevos e insectos, quizás cazaban algunos mamíferos de pequeño porte cuando la suerte les acompañaba y quizás, también, se aprovechaban de la carroña dejada atrás por los carnívoros. La estructura de su dentadura (que muestra siempre unas muelas bastante desarrolladas) y la robustez de su mandíbula señalan que los vegetales duros del subsuelo formaban parte importante de su alimentación. Las huellas de desgaste observadas en sus esmaltes así lo confirman. Los australopitecos poseían unos fuertes molares para triturar toda suerte de raíces, tubérculos, bulbos y granos que, al masticarse, favorecían la abrasión de los dientes con las partículas de tierra que contenían. Los australopitecos, a diferencia de otros primates de su entorno, estaban bien adaptados a la búsqueda de alimentos ocultos bajo la tierra (seguramente ayudados de palos para escarbar y rudimentarios artefactos), lo que indica un buen conocimiento y aprovechamiento de los recursos que ofrecía el entorno mixto de bosque y pradera.

LAS CENIZAS DE LUCY

En el complejo mundo que habitaban los australopitecos, precisamente aquél que acabaría convirtiéndose en una sabana seca, la vida no era sencilla. Estos bípedos titubeantes debían dedicar una buena parte de su vida a conocer su entorno, a aprender todo lo necesario para encontrar los recursos vitales para su existencia, muchos de ellos ocultos bajo tierra. Su vida debió ser generalmente corta, no yendo mucho más allá de la treintena. De hecho, la muerte alcanzó a Lucy cuando apenas había entrado en la edad adulta. Los australopitecos vivían en grupos compuestos por varias docenas de indivi duos que vagaban de bosque en bosque, de una fuente de agua a otra, internándose a veces en las planicies cercanas. El empobrecimiento de su medio en la estación seca provocaba la dispersión de los grupos cuando los alimentos se hacían más escasos. Los vínculos sociales debieron tener cierta importancia en aquella sociedad. En los australopitecos, la diferencia de talla entre machos y hembras es más acusada que la que observamos en los chimpancés actuales, aunque la diferencia en los colmillos era más atenuada (los colmillos muy grandes en los machos son característicos de las sociedades de primates con machos dominantes que controlan sus harenes). Es, por tanto, probable que existieran algunos lazos especiales entre machos y hembras. El imaginario contemporáneo, por ejemplo, se ha encargado en repetidas ocasiones de reconstruir la escena de Laetoli con una pareja de australopitecos, con evidentes connotaciones familiares o afectivas, que camina sobre un manto volcánico de arena grisácea. Una serie televisiva recrea la muerte de Lucy arrollada por una corriente de agua, ante la espantada e impotente mirada del que parece ser su compañero. Quizás, demasiada imaginación. Los australopitecos debieron vivir en grupos en los que la competencia sexual todavía estaba bastante marcada y en los que todavía no había cristalizado el modelo social de familia. Eso llegaría más tarde.

El niño de Taung. Este excepcional fósil, que conserva toda la cara y el molde petrificado del cerebro, pertenece a un ejemplar infantil del Australopithecus africanus, la especie que habitaba África del sur hace 3 m. a. y que, bautizada por Raymond Dart, inauguraba la extensa familia de los australopitecos.

La saga de los australopitecos consiguió sobrevivir durante un largo periodo de tiempo, casi dos millones de años. Y eso fue un gran logro, puesto que mostraron una gran destreza para encontrar su lugar en la convulsa época que les tocó vivir. Constituyeron un grupo heterogéneo en el que, probablemente, estemos incluyendo homíninos bastante distintos entre sí. Al filo de los 3 m. a. y en África oriental estuvieron acompañados por sus vecinos los parántropos (otros homíninos de los que hablaremos en el capítulo siguiente) y hasta algunos de los más recientes, como la sorpresa del Australo pithecus garhi, pudieron asistir como testigos privilegiados al misterioso nacimiento de las primeras especies que hoy incluimos en el género Homo. También fueron espectadores, quizás copartícipes, del alba del comportamiento tecnológico. Pero en su larga andadura bajo el cielo africano, cuando todo parecía avanzar hacia nuevos derroteros, ellos apenas cambiaron. Su cerebro permaneció casi intacto, poco mayor que el de un chimpancé, y sus formas de vida fueron las de siempre. Se desvanecieron, no sabemos el porqué, y se llevaron consigo los secretos de su estirpe: ¿Quién, de entre todos ellos, cedió el testigo a los primeros humanos?