6

LAS “GUERRAS INDIAS”

Nos hicieron muchas promesas, pero solo cumplieron una. Prometieron quitarnos nuestra tierra. Y nos la quitaron.

Majpiya Luta, “Nube Roja” (1822-1909),

jefe de los siux oglala.

LA GUERRA LLEGA A LAS PRADERAS

Al igual que en el Este, la expansión en las Grandes Llanuras del Oeste de mineros, colonos y cowboys produjo un incremento de los conflictos con la población indígena. La renovada corriente migratoria hacia el Oeste posterior a la Guerra de Secesión condujo inevitablemente a más y más choques fronterizos con los indios y esto, a su vez, impelió a Washington a mandar más y más soldados a sus puestos avanzados. El potencial de confrontación entre los colonos y los indios en la nueva frontera tendida desde Nuevo México a Canadá era tan grande que el comienzo de la época de las grandes guerras con los indios de las praderas, las llamadas por antonomasia “guerras indias”, fue casi inevitable.

En esta última fase de los seculares conflictos con los indios, el escenario más conflictivo de todos resultaría ser, sin duda, el de las Grandes Llanuras. Nada en la experiencia previa de los blancos americanos les había preparado para la magnitud, la ferocidad y la naturaleza de la guerra en las praderas. Se trataba de una vasta extensión de cientos de miles de kilómetros cuadrados habitada sobre todo por cazadores nómadas maestros en el arte de montar a caballo y de luchar al galope, que dominaban la estrategia y que, llegado el caso, sabían practicar a la perfección el tipo de guerra que más se adecuaba a aquellas tierras. Además, muchos de ellos pertenecían a sociedades guerreras muy desarrolladas que glorificaban las virtudes viriles del combate y cuyo único miedo a la muerte era que llegara con deshonor. Aunque a menudo no tenían el mismo sentimiento íntimo de propiedad de la tierra que habían mostrado las tribus del este del Mississippi, las de las Llanuras consideraban todo el vasto Oeste como su dominio propio. Por tanto, era natural que no les gustasen el avance de los blancos y que expresasen ese resentimiento con violencia.

Los indios de las Llanuras pelearon contra los blancos casi desde sus primeros encuentros. Cuando la civilización blanca cruzó el Mississippi, se extendió por Misuri y empezó a moverse hacia Kansas y Colorado y hacia las llanuras desde Oklahoma a Montana, se sucedieron cada vez más oleadas de violencia. También encontraron una feroz resistencia al colonizar el extremo sur de esas llanuras y la región del Sudoeste, donde los inmigrantes chocaron inmediatamente con los comanches, los apaches y otras tribus afines. Dada la creciente tensión de los jefes y guerreros más belicosos, era inevitable que pronto alguno de los numerosos incidentes desembocara en un abierto conflicto.

Por aquellos años, destacaban en términos generales dos grandes grupos de indígenas propensos a defender violentamente la supervivencia de su cultura: por un lado, en las llanuras del norte, la gran nación siux, un conglomerado muy complejo de tribus y bandas de gran tradición guerrera, y, por otro, en los desiertos del sur, los apaches, de no menor tradición bélica.

Conducidos por líderes militares hábiles y resueltos, como Nube Roja o Caballo Loco, los siux, pese a su relativamente reciente llegada a las llanuras desde su territorio de origen, los Grandes Lagos del norte, donde eran agricultores sedentarios, eran muy habilidosos en la guerra a caballo. Una vez aprendieron a capturarlos, domarlos y cabalgarlos, se trasladaron al Oeste, destrozaron por el camino a otras tribus indias y se convirtieron en unos temibles guerreros.

Por su parte, las bandas apaches llevaban siglos practicando con maestría una particular guerra de guerrillas a un lado y otro de la frontera mexicana. Estaban acostumbrados a vivir del pillaje a otras tribus, por lo que eran naturalmente proclives a la lucha y muy escurridizos en su inhóspito medio ambiente del desierto y los desfiladeros.

Como enseguida veremos, hasta 1868, los con flictos con estos y con los demás indígenas de las Llanuras se fueron solucionando mal que bien me dian te campañas militares concretas y, sobre todo, me diante un alud de tratados provisorios. Pero en dicho año se firmó con los siux en Fort Laramie el último de tales convenios que, como pronto se vio, no sirvió para apaciguar, sino más bien para todo lo contrario. A medida que el avance de los colonos se hacía cada vez más constante e irrefrenable, el choque definitivo se fue haciendo más inexorable. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos adoptó oficialmente, ya sin ningún tipo de ambages, una política de sometimiento y sujeción violenta de la cultura aborigen de las Llanuras, protagonizada por el ejército y especialmente por su caballería, que no se detendría ante la posibilidad misma del exterminio físico del enemigo.

Tras la finalización de la Guerra de Secesión el ejército de los Estados Unidos quedó libre para trasladar su principal foco de actividad a la frontera del Oeste y, especialmente, a defender a los colonos y emigrantes de todo tipo que comenzaron a inundar el Oeste. El problema de partida era que aquel ejército era escaso, estaba mal equipado, menos motivado aún y, por si fuera poco, en general, mal dirigido. Desde la constitución de los Estados Unidos, una vez pasadas la guerra revolucionaria y la anglo-estadounidense de 1812, vencidos en ambas ocasiones los británicos, el ejército estadounidense se mantuvo como una organización relativamente pequeña durante casi la primera mitad del siglo. La situación cambió con la guerra contra México de 1846, pero hasta la finalización de la de Secesión en 1865 no hubo suficientes tropas para cubrir todo el inmenso país. Durante el tiempo de paz que siguió, las fuerzas se redujeron otra vez. Esto fue un error porque pronto se necesitaron en la frontera del Oeste para proteger de los indios hostiles a colonos, mineros y trabajadores ferroviarios.

Desde la primera aparición en el Oeste de los soldados vestidos de azul, de los llamados por los indios “casacas azules”, la misión que se les asignó fue múltiple. Debían mantener la paz y el orden en la frontera y proteger a la vez a los blancos de los nativos y a estos, al menos sobre el papel, de la explotación y los malos tratos de aquéllos. Debían encabezar exploraciones y estudios de rutas en las regiones salvajes y proporcionar seguridad a los viajeros que anduvieran por aquellas tierras, para que pudieran trasladarse sin peligro. Debían defender también de otras amenazas tanto exteriores como domésticas. El reto consistía en hacer todo eso con unos pocos centenares de soldados esparcidos por toda la frontera en una serie de puestos avanzados muy desperdigados y totalmente expuestos a la autodefensa.

Entre 1869 y 1876 se libraron más de 200 combates y en esa última fecha la pujanza siux alcanzó su apogeo, cuando, como veremos, Caballo Loco aplastó la columna del coronel Custer en la batalla de Little Big Horn, un enfrentamiento que en los libros de historia estadounidenses se recuerda como “La Masacre”. Pero aquel sería un apogeo engañoso y efímero. Por su parte, en 1886, los últimos guerreros apaches serían también derrotados. Tras los últimos estertores de resistencia india, otra masacre, en este caso la de Woun ded Knee acabaría por completo con la civilización india. Veamos todo esto con mayor detenimiento.

GUERRAS EN EL SUDOESTE

Aunque los pueblos del Sudoeste se incorporaron tarde a la ola de conflictos provocados por el avance de la civilización estadounidense desde el Este, en su momento ya habían sido los primeros en chocar con los españoles establecidos en el norte de México y en California. Cuando, a partir de 1848, los colonos estadounidenses comenzaron a inundar la región tras la guerra con México, los nativos ya sabían, pues, lo que les esperaba.

Había pasado solo un año cuando, en 1849, los navajos empezaron a atacar las colonias blancas, lo que provocó represalias inmediatas de parte del ejército y la firma de un tratado inicial que, como casi todos, no prosperó.

LA LARGA MARCHA DE LOS NAVAJOS

Las hostilidades entre los navajos y los colonos españoles comenzaron a finales del siglo XVII y se extendieron a los anglo-americanos a raíz del asesinato, con corte de cabellera incluido, de su líder Narbona en 1849. En 1851, el gobierno ordenó al coronel Edwin V. Sumner (1797-1863) organizar una campaña contra los navajos, los utes y los apaches con la intención de castigarlos para que no volvieran a atacar a los blancos. La campaña de Sumner no dio resultado, pero mientras estaba en Nuevo México empezó la construcción de una cadena de fuertes en lugares remotos, entre ellos Fort Defiance, Arizona, y Fort Wingate, México, que serían la base de la defensa de la Frontera durante el resto del siglo.

En 1858 estalló finalmente una guerra genuina contra los navajos precipitada por un comerciante indio enloquecido que hirió mortalmente a un niño esclavo en Fort Defiance. Todo ese otoño una expedición persiguió a la banda que cobijaba al culpable, pero lo único que consiguieron fue caer repetidamente en emboscadas. Acabado el otoño, los navajos realizaron un ataque que no tuvo consecuencias y, en las Navidades, ambos bandos siguieron hostigándose hasta que un tratado selló la paz.

Siguió un año de tranquilidad antes de que, en abril de 1860, 1.000 navajos atacasen de nuevo Fort Defiance, una de las pocas veces en que los nativos asaltaron una instalación militar. Liderados por los jefes Manuelito (1818-1893) y Barboncito (1820-1871), los navajos se querían vengar porque los soldados no les daban el alimento prometido para sus animales y acaparaban los mejores pastos, lo que contravenía el tratado. Casi milagrosamente, los soldados repelieron el ataque con escasas bajas y emprendieron una campaña que, tras casi dos años, persuadió al enemigo a pedir de nuevo la paz. Se firmó un nuevo tratado en febrero de 1861, y en él los navajos perdieron dos de sus cuatro montañas sagradas, así como un tercio de su antiguo territorio. En marzo, una partida de 52 blancos, liderados por José Manuel Sánchez, robó una manada de caballos navajos. El capitán Wingate persiguió a los ladrones y recuperó los caballos para los navajos, que habían matado a Sánchez. Otro grupo de ciudadanos se vengó arrasando las rancherías navajas de las laderas de la montaña Bella. Casi simultáneamente, una partida mixta de mexicanos e indios pueblo capturó a 12 navajos en una incursión. No obstante, el territorio navajo recuperó fugazmente la calma, pero, al estallar la Guerra de Secesión ese mismo año de 1861, hubo que retirar soldados de su territorio, lo que los indios aprovecharon para atacar los asentamientos estadounidenses y mexicanos del valle del río Grande, en el Territorio de Nuevo México.

Mientras se desarrollaba la guerra civil en el Este, continuaron los ataques esporádicos y, al fin, en 1863, el general James H. Carleton (1814-1873), al poco de ser destinado a la zona, decidió acabar con la amenaza navaja para siempre. Ordenó a todos los jefes y grupos que deseaban la paz que dejaran sus tierras y se trasladaran a Bosque Redondo, cerca de Fort Sumner, donde el ejército podía vigilarlos. A los que no lo hicieran, los llevaría el ejército a la fuerza. Ese verano, Carleton puso al coronel Christopher “Kit” Carson (1809-1868) al mando de casi 1.000 soldados, los Voluntarios de Nuevo México, que iniciaron una campaña en la que mataron directamente a pocos indios, pero destruyeron todas sus cosechas y diezmaron sus animales para sacarlos del impresionante cañón de Chelly, en el nordeste de Arizona, en que se refugiaban. Carson, llevado por su celo destructor, llegó a arrancar más de 5.000 melocotoneros. Muy debilitados, los navajos hubieron de sufrir ataques simultáneos de otras tribus enemistadas con ellos. Al final, unos 800 navajos se rindieron y fueron obligados a emprender la que sería llamada “Larga Marcha” de unos 500 kilómetros hasta el campo de detención de Bosque Redondo en Fort Sumner, una árida franja de tierra cercana al río Pecos, en Nuevo México.

La marcha comenzó en enero de 1863 y, en sus dieciocho días, al menos 200 indios murieron. Un informe comentó así aquel terrible viaje: “Hacía un frío glacial y muchos de los exiliados, mal vestidos y desnutridos, murieron por el camino”. Las condiciones que encontraron en la reserva no fueron mejores. Entre 8.000 y 9.000 personas convivían en un área de 104 km2, casi todos yermos. Los navajos tuvieron que ca var agujeros en el suelo para cobijarse; pese a ello, la pretensión gubernamental era que los navajos, y unos pocos apaches mescaleros allí reunidos también, apren dieses a ser granjeros. Por cierto, la idea de mez clar a apaches y navajos, tradicionales enemigos, no fue muy brillante y los conflictos surgieron enseguida.

En 1868, tras reconocer su grave error, el gobierno concedió a los navajos 1.500.000 hectáreas de sus tierras ancestrales de Arizona y Nuevo México. Los navajos regresaron, pero ya nunca serían los mismos. Para empezar, ya nunca más volvieron a luchar contra los blancos.

LA GUERRA LLEGA A TEXAS

En las primeras décadas del siglo XIX, un gran número de colonos anglo-americanos llegaron a Texas, en principio parte del virreinato de Nueva España, luego una provincia mexicana, después una república independiente y, finalmente, un estado más de los Estados Unidos. Desde ese momento hasta los años setenta, se encadenaron una serie de confrontaciones armadas, la mayoría de las cuales involucraron a los tejanos y los comanches. La primera batalla destacable fue la llamada Masacre de Fort Parker de 1836, en la cual una nutrida partida de guerreros comanches, kiowas, wichitas y delawares atacó el puesto de apoyo a los colonos de Fort Parker. A pesar de los pocos colonos blancos asesinados durante la incursión, el rapto de la niña de ocho años Cynthia Ann Parker causó una amplia indignación entre los colonos anglo-tejanos, además de traer consecuencias a medio plazo, de momento inesperadas.

Una vez emancipada la República de Texas y tras asegurarse su soberanía en la consiguiente guerra con México, el gobierno tejano, presidido por Samuel Houston, puso en marcha una política de enfrentamiento con los comanches y los kiowas. Además, la república afrontó en 1838 un conflicto conocido como Rebelión de Córdova, en el que los mexicanos parecieron haberse aliado con los cheroquis para que ambos recuperasen sus antiguos territorios. El asunto no dejaba de ser irónico, pues el presidente Houston había vivido unos años con los cheroquis. Por ello, resolvió el conflicto sin recurrir a las armas, negándose a creer que su antiguo pueblo se levantara contra el gobierno.

La administración Lamar, que siguió a la de Houston, adoptó una muy diferente política india, que resultaría fallida y además cara. El coste de la guerra contra los indios excedió los ingresos anuales del gobierno durante los cuatro años de su mandato. Bajo Mirabeau Buonaparte Lamar (1798-1859), Texas intentó desplazar a los cheroquis hacia el oeste, fuera de Texas y, en esto, tuvo éxito. Con ese objetivo ya cumplido, el gobierno tejano intentó después expulsar también a comanches y kiowas. Esto condujo a una serie de batallas en las cuales, durante una tregua para parlamentar, la milicia tejana apresó a un grupo de jefes comanches, hecho que daría como resultado la llamada Gran Incursión de 1840, en la que los indios arrasaron varias ciudades tejanas, hasta ser contraatacados en la Batalla de Plum Creek. A continuación llegó una segunda época de Samuel Houston, que retomó la anterior política de corte diplomático. Texas firmó tratados con todas las tribus, incluidos los comanches. Tras la adhesión de Texas a la Unión en 1846, la lucha entre los indios de las llanuras y los colonos fue asumida conjuntamente por los gobiernos federal y estatal. Los años 1856-1858 fueron especialmente sangrientos en la frontera de Texas a medida que los colonos seguían expandiéndose por la antigua patria de los comanches y 1858 vivió la primera incursión tejana al corazón de la llamada Comanchería: la llamada Expedición a las colinas Antílope, marcada por la batalla de Little Robe Creek, que señaló el final de todo intento de “civilizar” a los comanches.

Una de las primeras confrontaciones armadas entre tejanos y comanches fue la Masacre de Fort Parker (1836). Como siempre, los indios mataron a los adultos y raptaron, entre otros, a la niña de ocho años Cynthia Ann Parker, que creció como una comanche más, se casó con el jefe Peta Nacona y tuvo tres hijos: Flor de la Pradera, Pecos y Quanah, quien se convertiría en uno de los jefes más capaces contra los que se enfrentaron los blancos.

Las batallas entre colonos e indios continuaron y, en 1860, en la batalla del río Peaser, la milicia tejana arrasó un poblado indio. Tras ella, los tejanos supieron que acababa de ser liberada Cynthia Ann Parker, la niña capturada en 1836 por los comanches. Con tan solo ocho años, la entonces niña había sido testigo de cómo una partida de comanches mataba a toda su familia de colonos. Tal y como era habitual en sus incursiones, los indios mataron a los adultos y se llevaron, entre otros, a la niña, que creció como una comanche más, casándose con el jefe Peta Nacona, con el que tuvo tres hijos: la niña Flor de la Pradera y los niños Quanah (“fragancia”) y Pecos. Pero su vida volvió a dar un brusco vuelco en diciembre 1860, cuando un grupo de rangers de Texas destruyó la aldea comanche en que vivía, mató a todos sus habitantes y “rescató” a Cynthia y a su hija Flor de la Pradera, que fueron llevadas junto a sus tíos blancos, que, en principio, las recibieron con los brazos abiertos. Sin embargo, Cynthia no llegó nunca a sentirse una tejana blanca, sino una comanche alejada de su familia y de su pueblo. Intentó escaparse varias veces pero no lo consiguió, y su familia decidió encerrarla. Cuando su hija murió de una enfermedad, Cynthia no encontró ningún motivo para seguir viviendo y se negó a comer hasta que le llegó la muerte.

Su marido, Peta Nacona, y sus hijos Quanah y Pecos estaban de caza cuando se produjo el ataque tejano y así se salvaron de la matanza. Los tres se conjuraron para vengar la afrenta y para encontrar a Cynthia Ann. Sin embargo, poco después el padre y Pecos murieron por causas naturales y Quanah se quedó solo. Pero pronto daría qué hablar.

QUANAH PARKER, EL ÚLTIMO JEFE COMANCHE

En 1867, los Estados Unidos y un nutrido grupo de tribus y bandas, firmaron la paz en Medicine Lodge, Kansas. Sin embargo, un grupo de comanches, liderados por Oso Cornudo, y entre los que ya destacaba Quanah Parker, de apenas veinte años, se negaron a aceptar estas condiciones. La banda era conocida como kwahadis, “sombra en la espalda”, porque cuando cabalgaban se protegían del sol con sombrillas hechas de piel de búfalo.

Las tropas de caballería, al mando de Ranald Mackenzie, un joven coronel sin escrúpulos al que, por haber perdido un dedo en la guerra civil, los indios llamaban “Tres Dedos”, trataron de reducir a aquellos comanches rebeldes, pero una y otra vez fueron superadas. La fama de Quanah creció durante esos años. Como este alto y musculoso joven guerrero demostró enseguida una excelente capacidad de análisis y mucho valor, pronto fue elegido jefe de su propio grupo. Durante la siguiente década, Quanah se convertiría en una pesadilla para el ejército y los colonos blancos de los Llanos Estacados, zona desierta del norte de Texas, escenario de su eficaz guerra de guerrillas, así como numerosas incursiones de castigo a los asentamientos blancos, con especial ensañamiento contra los cazadores blancos de búfalos.

La fama de guerrero astuto y capaz del comanche Quanah Parker (1848?-1911) creció con los años. Como este alto y musculoso joven guerrero demostrara una excelente capacidad de análisis y mucho valor, pronto fue elegido jefe de su propio grupo. Durante la siguiente década, Quanah se convertiría en una pesadilla para el ejército, los colonos y especialmente los cazadores de búfalos.

Mientras los soldados de caballería de Mackenzie peinaban los Llanos Estacados en busca de las bandas comanches rebeldes, pasaron a convertirse de cazadores en cazados. Se encontraban en un territorio desconocido, sin mapas, a la caza de un enemigo que aparecía tan rápidamente como desaparecía de nuevo, casi como el viento de la pradera. Quanah y sus guerreros no se quedaban tiempo suficiente en un mismo lugar como para que pudiera producirse una batalla decisiva. Seguían a los soldados de caballería como sombras y atacaban de repente, descendían por una pared rocosa, se arremolinaban alrededor de los sorprendidos soldados y desaparecían después en el mar de hierba. A veces, los kwahadis atacaban también a la luz de la luna, haciendo ruido con cencerros y ondeando cintas de cuero, mientras atravesaban al galope el campamento militar y espantaban a los caballos. Los soldados se mantenían constantemente en guardia y lo más que conseguían era obligar a Quanah a mantenerse en constante movimiento, pero no vencerlo.

Mientras tanto, en cumplimiento del tratado de Medicine Lodge, varios miles de comanches, kiowas y otros pueblos se fueron a la nueva reserva de Fort Sill, pero pronto lo lamentarían. Estaban acostumbrados a moverse libremente y la vida en la reserva era demasiado limitada para ellos. Nunca había suficiente comida y los hombres no querían que el gobierno les convirtiera a la fuerza en campesinos. Con el transcurso de los meses, fueron desapareciendo de la reserva más y más indios descontentos. Durante los duros meses de invierno, aceptaron gustosos el reparto oficial de comestibles; sin embargo, al aproximarse el verano, comenzaron a cabalgar de nuevo por las llanuras, cazando búfalos, como venían haciendo libremente los grupos que no habían llegado a concentrarse en la reserva. Siguiendo su viejo instinto, iban de un lado a otro, sin preocuparse de límites ni prohibiciones, y seguían atacando a sus enemigos como antes. Lo que cada vez podían hacer menos era cazar bisontes, que comenzaban a escasear.

La indignación por la matanza de búfalos era algo compartido por todos los comanches, independientemente de si vivían dentro o fuera de la reserva. Sabían que el final de los búfalos sería también el ocaso de su forma tradicional de vida. De todas partes vinieron a reunirse los furiosos guerreros en la llanura meridional, declarándoles la guerra a los cazadores blancos. Los comanches de todas las tribus fueron apoyados en el consejo por kiowas, cheyenes y arapajoes. Todos tomaron la resolución de atacar conjuntamente a la principal colonia de cazadores de Adobe Walls, un antiguo puesto comercial situado al norte de Texas. Oso Cornudo, el gran jefe de los kwahadis, había enfermado de neumonía y estaba muriéndose, por lo que los guerreros eligieron a Quanah Parker como jefe de su ataque.

Poco antes del amanecer del 27 de junio de 1874, una coalición de indios kiowas (con su famoso jefe Satanta al frente), cheyenes, arapajoes y los comanches kwahadi de Quanah Parker, todos bajo el mando supremo de este, asaltaron Adobe Walls, ocupado a la sazón por casi 50 cazadores, además de soldados y personal civil, todos muy bien armados y parapetados tras las defensas del campamento. Quanah condujo ese día varios ataques sucesivos contra el puesto de los aproximadamente 700 indios, pero una y otra vez fueron rechazados, gracias sobre todo a los rifles de gran alcance dotados de miras telescópicas de los cazadores. En uno de los ataques, fue alcanzado mortalmente el caballo que montaba Quanah. Cuando corrió a cubrirse, una bala le abrió la espalda. Se salvó parapetándose detrás de un búfalo muerto, donde se quedó hasta que otro guerrero comanche lo aupó a la grupa de su caballo. Finalmente, al ver sus pérdidas, Quanah decidió retirar a sus guerreros y dar por terminada la batalla. Los indios se replegaron y se llevaron con ellos a 15 de sus 27 compañeros muertos. Los cazadores blancos solo habían perdido tres hombres y cuando el último indio estuvo fuera del alcance de su mira telescópica, les cortaron la cabeza a los indios muertos y las clavaron en las estacas de la empalizada.

Pese a fracasar, el ataque a Adobe Walls sirvió como revulsivo que puso en ebullición todas las praderas. Los indios dieron libertad a su furia. Pequeños grupos de guerreros recorrían la pradera quemando asentamientos y matando a cazadores de búfalos. Todo el territorio, desde Texas a Colorado, se convirtió en una sangrienta revuelta. Asustado por el salvaje levantamiento, el gobernador, a la vez que pedía refuerzos, dio un ultimátum: todos los indios tenían que presentarse en la reserva de Fort Sill o serían declarados enemigos y perseguidos sin piedad. Cinco columnas de caballería, en total 3.000 hombres, fueron enviadas con la intención de terminar la guerra de una vez por todas.

Los rebeldes kwahadis de Quanah Parker, desde su escondite de los Llanos Estacados, se convirtieron en el núcleo duro de la resistencia india. El ejército había aprendido en los pasados años cómo combatir mejor a los indios: los perseguía incesantemente, los combatía sin pausa, los atacaba en cuanto se presentaba cualquier oportunidad para hacerlo y destruía todo cuanto poseían. Entre los fugitivos, no solamente había guerreros. Llevaban a sus familias consigo y se veían obligados a continuar caminando sin cesar con niños, bebés, ancianos y heridos. No tenían tiempo para cazar o remendar sus andrajosos vestidos o las paredes de sus tiendas; ni ellos ni sus ponis encontraban momento alguno para descansar. Siempre que los soldados encontraban un campamento indio, les hacían huir, quemaban sus tipis, su ropa de cuero, sus flechas y sus alimentos, agujereaban los calderos y mataban a tiros a sus caballos y mulas. Al término del verano, muchos rebeldes se entregaron en Fort Sill. Otros todavía aguantaron los durísimos fríos de aquel invierno de 1874 hasta que, finalmente, también se rindieron. Robada su autoestima, hambrientos y temblando de frío, aparecieron en Fort Sill mendigando comida.

Sin embargo, Quanah y sus kwahadis continuaron con su resistencia. “Tres Dedos” Mackenzie les seguía de cerca y, en su huida, se adentraron cada vez más en los inhóspitos Llanos Estacados, que ya conocían bien los soldados. Habían dado con todos los posibles escondrijos de los kwahadis. En ese invierno, Quanah y sus guerreros se enfrentaron en dos docenas de pequeñas escaramuzas con la caballería. Cada día tenían que levantar el campamento y cambiarlo de lugar. Habían gastado casi todas sus provisiones y tuvieron que sobrevivir a base de frutos secos, gusanos y ratones. En abril, los emisarios del gobierno visitaron a Quanah y le presentaron su ultimátum: si se entregaban, los kwahadis no serían castigados; en caso contrario, ninguno de ellos sobreviviría al verano. Quanah reconoció que continuar luchando contra los blancos significaría un suicidio para su pueblo. Reunió a sus kwahadis y les condujo a Fort Sill el 2 de junio de 1875, tan solo un año después de la batalla de Adobe Walls. Fueron los últimos indios que vivieron en libertad en las praderas meridionales de Texas.

Al entregarse, Quanah tenía claro que había que dejar atrás el pasado. Los rebeldes comanches habían sido vencidos, mientras el resto de su pueblo, en la reserva, iba sucumbiendo a las enfermedades. Ya solo quedaban menos de 2.000 comanches vivos. Su única posibilidad de supervivencia estaba en la colaboración con los blancos. Quanah había sido un importante jefe de guerra; sin embargo, a partir de ahora y para el resto de su vida, lucharía a favor de la paz. Lo primero fue perdonar a su familia blanca e ir a conocerla. Con un salvoconducto, Quanah cabalgó solo por el mundo de los blancos y, al este de Texas, encontró por fin al tío de su madre, Silas Parker, que le acogió cordialmente. Quanah se quedó varias semanas, mejoró sus conocimientos de inglés, aprendió algo sobre los métodos de cultivo de los granjeros y durmió en la cama de su madre.

A su regreso a su tribu, Quanah, sabía lo que tenía que hacer: convertir a su pueblo en una comunidad agrícola y ganadera. Demostró ser un jefe de paz capaz y enérgico y pronto encontraría el reconocimiento de su pueblo, de cuyo sufrimiento se hizo portavoz. Viajó con frecuencia a Washington, donde estrechaba la mano del presidente, se reunía con los congresistas y hablaba con los comisionados para asuntos indios sobre cuestiones relacionadas con los comanches. Con el tiempo, fue nombrado juez de paz de su territorio. Además, actuó como ayudante de sheriff en Lawton, Oklahoma, cerca de Fort Sill, donde también fue presidente de la comisión escolar. No solo tuvo éxito como político, sino también como astuto hombre de negocios. Consiguió favorables contratos de alquiler a ganaderos tejanos de los pastos de la reserva comanche, y ellos, por su parte, le aconsejaban en asuntos financieros. Pronto se convirtió en un acomodado granjero. El acaudalado vaquero tejano Burt Bumett hizo construir para él una casa de 12 habitaciones, que pronto sería conocida como la “Casa Blanca de los comanches”. Quizás Quanah llegó a ser el indio más rico de Estados Unidos. En cualquier caso, era uno de los más famosos. En 1901 viajó a Washington para participar en el desfile conmemorativo de la victoria electoral del presidente Roosevelt. Cuando este visitó Texas, cinco años más tarde, insistió en saludar a su viejo amigo Quanah Parker y los dos se fueron de caza.

Como era lógico, algunos comanches le acusaron de venderse a los ganaderos y de haberse convertido en un mero portavoz de los intereses blancos. A pesar de tales acusaciones, Quanah nunca perdió el respeto y el cariño de la gran mayoría de los escasamente 1.200 comanches que sobrevivían. A finales de siglo, cuando la integridad de la reserva comenzó a estar en discusión, Quanah viajó en dos ocasiones más a Washington para luchar en el Congreso, vestido con traje y corbata, por el mantenimiento intacto de su nueva tierra. Cuando se dio cuenta de que su causa estaba perdida y de que la reserva iba a ser repartida, cambió su táctica e intentó sacar de las negociaciones lo mejor para su pueblo.

Quanah murió de pulmonía el 22 de febrero de 1911. Fue enterrado en el polvoriento cementerio de la reserva con sus ropas de jefe comanche, junto a su madre Cynthia Ann y su hermana Flor de la Pradera, en una gran ceremonia que congregó a miles de personas.

EL JEFE SATANTA Y EL DESTINO DE LOS KIOWAS

Hijo del famoso chamán Dos Tiendas, Satanta (c. 1820-1878), conocido por los blancos como Oso Blanco, con el tiempo ganaría un gran prestigio, tanto por sus cualidades en la guerra como por su faceta de portavoz de su pueblo. La claridad de su mensaje, que exponía el punto de vista nativo en el conflicto mantenido por las tribus de las Grandes Llanuras frente a la irrupción del hombre blanco, provocó que la prensa del momento le conociera como “El orador de las praderas”. Cuando nació, los únicos asentamientos de colonos blancos en esa zona del país eran unos pocos puestos del ejército y de traficantes de pieles, muy se parados entre sí. El deshabitado territorio de hierba parecía ser infinito y el mundo de los kiowas era todavía salvaje y libre.

Como todos los jóvenes kiowas, Satanta creció a la grupa de un caballo. Ya con cinco años tenía su propio poni y antes de cumplir los diez galopaba por la pradera, sujetándose al caballo solo con las rodillas, para tener las manos libres y poder disparar el arco. Como experto guerrero, era capaz de lanzar 25 flechas seguidas en el mismo tiempo en que un hombre podía cargar y disparar una sola vez con un mosquetón. A los catorce o quince años, cabalgó por vez primera con un grupo de guerreros kiowas hasta Texas y México para atacar un asentamiento de colonos. Esos grupos cabalgaban con frecuencia durante meses. Cuando regresaban, traían consigo cientos de caballos y mulas robados, y también con frecuencia a niños raptados, a los que adoptaban y educaban como miembros de la tribu.

Satanta demostró tales capacidades que Caballo Negro, un famoso viejo guerrero de su tribu, le regaló su escudo adornado, por un lado, con cintas rojas y, por el otro, con cintas amarillas y, sujeta a él, la enorme cabeza de una grulla. En el escudo, había un sol pintado en el centro de dos círculos. Los escudos de los kiowas estaban hechos de varias capas de duro cuero de búfalo, pero un guerrero confiaba más en la protección de la medicina de su escudo, en la especial fuerza mágica del escudo y no en su consistencia o tamaño. Caballo Negro había probado muchas veces la magia de su escudo y nunca le había sucedido nada. Poco después de habérselo regalado a Satanta, murió en una batalla. A partir de entonces, Satanta llevó consigo el escudo.

Hijo del famoso chamán Dos Tiendas, el jefe kiowa Satanta (c. 1820-1878) ganó enseguida un gran prestigio como guerrero, pero también como portavoz de su pueblo. La claridad de su mensaje provocó que la prensa del momento le conociera como “El orador de las praderas”.

En el momento en que Satanta se hizo cargo del liderazgo de su tribu, la hegemonía de los kiowas estaba seriamente en peligro en las praderas meridionales. Llevaban luchando decenios contra los colonos españoles a orillas del río Grande y, más tarde, contra los tejanos, que se habían apropiado de una parte de sus reservas de caza. Hacia 1840, miles de emigrantes exigieron derecho de paso por el territorio kiowa en su viaje por el Camino de Santa Fe hacia el Oeste. Esa invasión alcanzó su punto culminante en 1859, cuando más de 90.000 inmigrantes utilizaron la ruta con sus carretas, seguidos por sus rebaños. Al principio, los kiowas y los comanches habían estado dispuestos a dejar pasar a los blancos por su territorio, sin embargo, cuando algunos de ellos se apoderaron, sin más, de su terreno y se quedaron allí para trabajar los campos y criar ganado y una interminable fila de carretas comenzaba a dejar tras sí un paisaje desértico, los guerreros comenzaron a luchar contra esa devastadora riada. Tendieron emboscadas a las caravanas y asaltaron granjas solitarias y estafetas de correos. Hasta 1860, hubo guerra generalizada en los territorios kiowa y comanche, desde Arkansas hasta el río Grande.

Los muchos jefes kiowas no se podían poner de acuerdo sobre cómo debían solucionar el “problema blanco”. Había dos posiciones enfrentadas. Los jefes Pájaro Pateador y Oso Lento temían la superioridad del ejército, por lo que mantenían la opinión de que había que vivir en paz con los blancos si se quería sobrevivir. Por el contrario, los demás, entre los que se encontraban Satanta, Lobo Solitario y Oso Sentado, preferían defender cada centímetro cuadrado de su territorio. Aunque Satanta estaba dispuesto a parlamentar de paz con los blancos, no se fiaba de ellos.

Los kiowas se reunieron con los militares en Fort Dodge, Kansas, pero no llegaron a ningún acuerdo. Aun así, meses después retomaron las conversaciones. Los blancos querían que se recluyeran en una reserva, bien alejada de los caminos transitados por los colonos y de la ruta de los viajeros. Después de que los negociadores blancos terminaran su exposición, Satanta se dirigió a ellos y, en un elocuente discurso, les dijo que no quería apartarse de sus tierras, que quería seguir viviendo como lo había hecho desde niño y que no quería vivir quieto en un sitio. Al terminar, los periodistas lo llamaron “el orador de la pradera”. No obstante, pese a su elocuencia, al final los “rostros pálidos” lograron su propósito y a los guerreros kiowas no les quedó más remedio que irse a la reserva. Pero, al poco, el hambre y la pobreza hicieron que empezaran a huir secretamente y, en muy poco tiempo, la guerra volvió a recorrer los antiguos territorios kiowas. Y los enfrentamientos siguieron hasta que, en 1871, los kiowas atacaron una caravana de provisiones que se dirigía a Fort Sill y Satanta fue acusado de asesinato. El general Sherman ordenó su traslado a Texas. Llevaban poco tiempo de camino hacia Texas cuando el guerrero entonó un canto de su clan. Sin más, se soltó las esposas y atacó a los soldados; enseguida logró desarmar a uno, pero los disparos de los otros lo hirieron. Fue llevado a la ciudad tejana de Jacksboro, donde se le juzgó por asesinato. Satanta se enfrentó de modo desafiante a la corte que le juzgaba con palabras tan arrogantes como “Yo soy un gran jefe entre mi gente…, si me matáis veréis cómo se prende la pradera… arderá todo, será un fuego terrible”. Pese a la condena a muerte dictada por el tribunal, el gobernador de Texas, consciente de la veracidad de sus palabras, conmutó la sentencia por la de cadena perpetua. Dos años más tarde, el 19 de agosto de 1873, ante el peligro de levantamiento kiowa, descontentos con el confinamiento de su líder en la penitenciaria de Huntsville, las autoridades blancas se vieron obligadas a ponerle en libertad.

Al salir, su intención fue la de vivir en paz, pero los acontecimientos fueron otros debido a que los blancos seguían exterminando a los bisontes, único sustento de los pieles rojas. Satanta prosiguió con su política de enfrentamiento directo ante lo que consideraba la usurpación de sus territorios ancestrales. De hecho, en junio de 1874, tomó parte en el ataque de más de medio millar de guerreros kiowas, comanches, cheyenes y arapajoes, liderados por Quanah Parker, contra el campamento de cazadores de búfalos de Adobe Walls. A Satanta lo culparon de este ataque y tuvo que entregarse a pesar de que alegaba que él había salido de la reserva solo para cazar búfalos. Acosado por el ejército, Satanta no tuvo otra opción que capitular en octubre de ese mismo año.

Esta vez estuvo preso diez años. El 11 de sep tiembre de 1878, incapaz de soportar un futuro privado de libertad, se suicidó, colgándose de los barrotes de la ventana de su celda, en la prisión-hospital de Fort Sill, en la que estaba recluido, el peor de los castigos para un kiowa.

LAS

GUERRILLAS APACHES DE

MANGAS COLORADAS Y COCHISE

A diferencia de los soldados de las Llanuras del norte, que se desplegaron en expediciones a gran escala, las tropas del Sudoeste, se enfrentaron a un adversario mucho más elusivo, al que no sabían cómo vencer. Las pequeñas bandas de apaches (de cualquiera de sus diversas tribus: kiowas-apache, lipanos, mescaleros, jicarillas, chiricahuas, coyoteros y gilas o mimbreños, que sumaban en total unos 8.000 guerreros) eran maestras en la guerra de guerrillas y aprovechaban su conocimiento de aquellos parajes tan inexplorados. Además, como dijo de ellos un misionero español anónimo: “Esos salvajes se ponen en peligro como solo pueden hacerlo quienes no creen en la existencia de Dios, el cielo o el infierno”. Como, en evidente clave racista, los definió el comandante Wirt Davis: “Son los animales más astutos y mañosos del mundo porque cuentan con la inteligencia de los seres humanos”. Si al final se impusieron los soldados solo se debió a las tácticas igualmente heterodoxas de su comandante, el teniente coronel George Crook (1828-1890), que partió de la base de que: “En su modo de combatir, un indio es superior a un blanco; la única esperanza de éxito consiste en utilizar sus propios medios y su propio pueblo”.

Pareciera que, desde siempre, los apaches estuvieron contra todos y contra todo. La antropología los identifica como parientes de los athabascos y relacionados étnica, lingüística y culturalmente con tribus que, en la actualidad, todavía viven en los territorios subárticos de Alaska y Canadá. Se estima que emigraron al Sudoeste de Estados Unidos siglos antes del XVIII y allí, hasta aproximadamente la década de 1850, eran totalmente nómadas y dependían del búfalo y el ciervo para su subsistencia, aunque también cultivaban, a escala reducida, maíz, alubias y calabazas, y recogían higos y algunos otros frutos silvestres. Su único animal doméstico era el perro, que usaban como animal de carga. Su religión era politeísta y animista, y creían que todo ser viviente tenía un don. Si bien comerciaban con los pueblos originarios de Nueva México, entre ellos los zuñí, a la vez los atacaban y saqueaban. Su destreza con el arco y la flecha era letal, como, más tarde, su puntería con el rifle. Desde que incorporaron el caballo a su cultura, en muy pocas generaciones se convirtieron en unos de los mejores jinetes de Norteamérica. La educación de un apache era la de un guerrero, pues desde chicos se les adiestraba para la lucha.

Durante la década de 1850, los apaches atacaron a los colonos, especialmente a lo largo del Camino de Santa Fe, y en 1854 infligieron una importante derrota al ejército, al que causaron 22 muertos cerca de Taos, Nuevo México. El resto de la década continuaron las escaramuzas y los apaches sufrieron bajas, pero no muy importantes, al refugiarse en sus remotos escondites tradicionales.

La mayoría de los problemas iniciales provinieron de los mimbreños, una banda de apaches chiricahuas dirigida a la sazón por el jefe Dashodahae (1790-1863), llamado por los blancos “Mangas Coloradas”, que atacaban y mataban a menudo. Mangas Coloradas era un indio corpulento, cuyo apodo obedecía a que en su juventud había vestido una camisa de franela roja. Su inicial carácter pacífico se debió a haberse criado cerca de una misión española. Sin embargo todo cambió cuando en 1837 400 apaches fueron invitados a una fiesta en la población mexicana de Santa Rita del Cobre por el aventurero estadounidense James Johnson. En realidad, era una trampa: lo que buscaba era cobrar la recompensa del gobierno mexicano por cada cabellera de apache, y Mangas Coloradas fue uno de los pocos supervivientes de la matanza. Desde entonces, el otrora pacífico apache juró matar a cualquier blanco, estadounidense o mexicano, militar o civil, hombre o mujer, con que se topase.

En 1851, se aproximó al campamento minero de Palos Altos para indicar a los mineros que las vetas que había al otro lado de la frontera, en México, eran más ricas. Pero los mineros, temiendo una emboscada, se mofaron de él y lo insultaron. En su segunda visita, lo engañaron con promesas de amistad y lo capturaron para posteriormente atarlo y azotarlo, dejándolo medio muerto. La venganza apache se cobró la vida de la cuarta parte de los mineros, además de envenenar sus pozos y atacar sus caravanas. Mangas Coloradas logró ir aliando a las diferentes tribus apaches a excepción de los chiricauas de su yerno Cochise, quien, al principio, no deseaba enfrentarse a los norteamericanos, aunque más tarde se convertiría en su mejor aliado. En esta fase, los chiricahuas se inclinaban por ser pacíficos, pero, en 1860, un colono acusó erróneamente al propio Cochise de haber raptado a un niño mestizo, lo que inició una guerra que duraría catorce años. La alianza de Cochise con su suegro Mangas Coloradas convirtió la región en un infierno para los ranchos y asentamientos de campesinos, mineros y comerciantes mexicanos y estadounidenses.

En 1861, debido al inicio de la guerra civil, las tropas gubernamentales abandonaron el territorio, dejándolo a disposición de los nativos. Pero, en 1862, el general James Henry Carleton llegó a la zona con un contingente de voluntarios californianos para restablecer el control, y apaciguar a los navajos y a los apaches. Estos, al mando de Cochise y Mangas Coloradas, pretendieron rechazar a la tropa, pero los militares respondieron con metralletas, que los apaches no pudieron contener. En un ataque posterior, Mangas Coloradas fue herido gravemente, aunque, trasladado a las cercanas montañas de México, pudo recuperarse. En enero del año siguiente, 1863, el jefe mimbreño fue invitado por el capitán Edmond Shirland, por mediación de unos mexicanos liderados por el explorador Jack Swilling, a un encuentro para parlamentar de paz. Confiado, Mangas Coloradas acudió a la reunión con unos compañeros, pero al acercarse decidió presentarse solo ante Shirland, quien, al instante, lo arrestó y lo llevó rápidamente al cercano campamento del general Joseph West, desde donde fue conducido de inmediato a Fort McLean. La misma noche de su llegada, West dispuso su encarcelamiento y sugirió a los centinelas que prefería no ver vivo por la mañana al jefe apache. Los soldados torturaron a Mangas Coloradas con bayonetas al rojo vivo, lo apedrearon y le dispararon, para decapitarlo una vez muerto, cocer su cabeza y enviar la calavera al Instituto Smithsoniano. Pese a la muerte de Mangas Coloradas, los mimbreños mantuvieron su resistencia durante años, aunque la más encarnizada sería la de los chiricahuas de Cochise.

Cochise o Shi-Kha-She (c. 1815-1874) nació en algún punto indeterminado de la región fronteriza entre México, Nuevo México y Arizona, territorio donde existía un enfrentamiento permanente entre los blancos invasores y los ocupantes autóctonos, especialmente los apaches. Al sur, los mexicanos habían realizado una campaña de exterminio de las tribus indígenas contratando asesinos para que mataran hombres, mujeres y niños a cambio de una recompensa por cada cabellera que mostraran. En ese contexto, en 1837, tuvo lugar la ya referida matanza de Santa Rita del Cobre y, durante la siguiente década otras similares, en una de las cuales, ocurrida en 1846, murieron 174 apaches, entre ellos el padre de Cochise. Diez años después, en 1856, este fue elegido jefe de las partidas de guerra de su clan, los chokonen, una vez fallecido su anterior líder, Miguel Narbona. Se asentó con su gente en el territorio de Arizona, cerca de la frontera con México, y, pese a sus antecedentes biográficos, trató de mantener unas relaciones pacificas con los soldados y los colonos. Pero llego un día, en 1861, en que un grupo de apaches chiricahuas robó el ganado y raptó al hijo mestizo de un colono. El rescate del rehén y la captura de los ladrones fueron encomendados al inexperto teniente George N. Bascom, que optó por convocar a Cochise a su tienda de campaña militar. El jefe, en señal de amistad, acudió acompañado por su esposa, su hermano y dos de sus hijos pequeños. Había caído en la trampa: la carpa estaba estratégicamente rodeada por el ejército. El jefe indio admitió lo del ganado, pero negó cualquier implicación personal o de su tribu en el secuestro del niño. De nada sirvieron sus argumentos, el bisoño Bascom se sentía cerca, muy cerca de la gloria y, para ello, solo necesitaba detener a Cochise. El teniente amenazó primero a toda la familia de Cochise, quien, sin más, extrajo su cuchillo, cortó la lona y saltó afuera. Los tiradores que aguardaban, asustados, dispararon más de 50 cartuchos, pero, entre el humo de la pólvora, Cochise alcanzó herido unos matorrales. Una hora más tarde, surgió en otra colina pidiendo ver a su hermano. Bascom le contestó con una descarga de fusilería. Cochise hizo un gesto prometiendo venganza: “La sangre india es tan buena como la blanca”, gritó.

Durante los días siguientes a su escapada, Cochise y algunos de sus seguidores asesinaron a cuantos mexicanos encontraron a su paso, pero tomaron algunos rehenes anglo-estadounidenses para poder intercambiarlos por los prisioneros en manos del ejército, circunstancia a la que se negó el oficial Bascom. Irritado, Cochise torturó hasta la muerte a sus rehenes y a cambio, en el campamento militar, fueron colgados el hermano de Cochise y dos de sus sobrinos, aunque su mujer y su hijo fueron liberados.

Pese a que posteriormente quedara demostrada la inocencia de Cochise y de su clan en los hechos que se les imputaban, el incidente convenció al jefe chiricahua de que los blancos jamás admitirían el modo de vida nativo. El inevitable enfrentamiento y el odio motivado por la ejecución de sus parientes le llevó a una alianza con su suegro, el famoso jefe Mangas Coloradas, con el que inició una cruenta campaña conjunta contra los blancos. En el verano de 1861, el territorio de Nuevo México se convirtió en campo abonado para las incursiones apaches. El ataque, el 27 de septiembre, al campamento minero de Pinos Altos, Nuevo México, aunque fue repelido, demostró la superioridad táctica de los apaches. La inmensa mayoría de colonos, mineros y comerciantes prefirió irse de la región ante el temor que les infundían los guerreros apaches.

En junio de 1862, en un puesto de montaña conocido como El Paso de los Apaches, se enfrentaron 500 guerreros liderados por Mangas Coloradas y Cochise contra 3.000 voluntarios yanquis con cañones. Los blancos apresaron a Mangas Coloradas y lo asesinaron en enero de 1863. Cochise logró huir y se hizo con el liderazgo de su pueblo, al frente del cual mantuvo en jaque a los ejércitos mexicano y estadounidense hasta 1872. Se refugió en las montañas Dragón, de las que haría su cuartel general los siguientes diez años. Desde allí, acompañado en el mejor momento por unos 300 guerreros, Cochise realizó varias campañas bélicas para echar del territorio a los invasores. Posteriormente se les unió otra banda al mando del jefe Victorio (c. 1825-1880), que había huido de la reserva india de Bosque Redondo. Tras muchas escaramuzas, en 1865, cansados de la guerra, Victorio y su aliado, el anciano jefe Nana (1800?-1896), cuñado de Gerónimo y ex lugarteniente de Mangas Coloradas, se entrevistaron con representantes del gobierno para negociar su salida del conflicto. Los agentes oficiales les dieron como única opción radicarse en la reserva de Bosque Redondo, algo que era inaceptable para los nativos. Estos hicieron la falsa promesa de reunir a su gente para emprender el viaje, pero no se presentaron, pues preferían unirse a las guerrillas de Cochise o irse a México. Victorio y Nana siguieron combatiendo a los blancos y los ataques sobre los colonos continuaron durante los siguientes cinco años en forma de emboscadas a caballo. No obstante, en general, por entonces cualquier acción violenta era adjudicada a Cochise.

En 1880, cuando murió Victorio, Nana formó su propia partida con guerreros apaches de Warm Springs que, pese a que nunca fueron más de 40, dejaron un sangriento rastro de desolación y saqueo, preferentemente en granjas aisladas, trenes y puestos de abastecimiento del ejército.

Los chiricahuas no eran indios vistosos, emplumados y montados, como los guerreros de las praderas contra los que los soldados se solían enfrentar hasta entonces. Eran escurridizos y grandes conocedores del desierto palmo a palmo, lo que les permitía mantener en vilo a las fuerzas del ejército americano en una persecución que se extendió por los estados de Arizona y Nuevo México. Cochise, al que los chiricahuas llamaban Cheis, “roble”, era alto y fuerte, y, según un testimonio, “su mirada era suficiente para bajarle los humos al más escandaloso de la tribu. Parecía como si la vida de uno no fuera bastante valiosa como para ser digna de ser mirada”. El astuto guerrero casi siempre desconcertaba a los soldados y respondía con violencia a sus brutalidades. Sus guerreros mataron a 150 blancos en los primeros dos meses de lucha y emprendieron una ofensiva constante contra los estadounidenses, soldados o civiles, respondida por el ejército con una gran operación de captura, que tardaría en dar resultados. Una serie de sangrientos episodios (no menos de 137 enfrentamientos de distinto alcance entre 1866 y 1870) jalonaron esta persecución. Después, los apaches sufrieron grandes reveses. En 1871, el jefe aravaipa Eskiminzin y sus aproximadamente 150 seguidores decidieron ponerse bajo custodia del comandante del campo Grant, Arizona, cerca de los riachuelos Aravaipa y San Pedro. El militar no les prometió las tierras, sino que esperó órdenes oficiales y les permitió residir cerca del campamento. A estos nativos se sumaron otros, puesto que el asentamiento se desarrollaba en tranquilidad. Pero, el 10 de abril de ese año, unos apaches llegaron a San Javier, al sur de Tucson, y robaron ganado y caballos. Tres días después, cuatro angloestadounidenses resultaron muertos en San Pedro. De ambos hechos se culpó a los aravaipas, a pesar de estar a unos 80 kilómetros y ser muy improbable que se tratara de ellos. Los residentes de Tucson se organizaron para vengarse del ataque mediante una expedición formada por unos seis blancos, 42 mexicanos y 92 indios papagos, como principal brazo ejecutor. El 30 de abril, la partida de Tucson arrasó el poblado de los aravaipas, provocando un total de 144 muertos, de los cuales solo ocho eran hombres. “Ni un indio quedó para contarlo”, dijo, orgulloso, uno de los expedicionarios, tras repartir beneficios después de la venta de 27 niños apaches como esclavos en México. Tras un clamor popular y periodístico, los culpables fueron juzgados, o casi. En una vista que duró cinco días y tras quince minutos de deliberación, el jurado absolvió a todos los acusados por “homicidio justificado”. Tras la matanza, el presidente estadounidense, Ulysses S. Grant, envió al comisionado Vincet Colver y al general George Crook a Arizona a negociar con los apaches, especialmente con Cochise, al que propusieron su traslado junto a su pueblo a una reserva de los montes Mogollón, cosa que los apaches no aceptaron ya que antes se les había garantizado mediante un tratado que vivirían en la tierra de sus antepasados.

El éxito de los ataques guerrilleros de los apaches dirigidos por Cochise se debía a su velocidad y conocimiento del terreno. Capaces de atacar y huir con rapidez, los apaches nunca se arriesgaban a sufrir bajas. Además estaban física y mentalmente preparados para resistir las temperaturas tanto infernales como gélidas. Se fusionaban con el paisaje haciéndose invisibles. Y, al mostrarse por sorpresa, ya era tarde para sus enemigos. Los cañones de estos, con todo su peso, sumados a los enormes carros de intendencia, hacían lenta y dificultosa su persecución. O, al menos, así fue hasta que el general Crook fue asignado a la cacería. Este, además de destacar junto a Sherman en la Guerra de Secesión, había combatido contra los indios del Noroeste y sabía que lo primero que había que hacer, además de no menospreciarlos, era reconocer que la condición física apache era superior a la de cualquier soldado. Bastaba apreciar cómo combatían sus mujeres. Expertas en el lazo, el arco y la flecha, las guerreras podían ser excelentes tiradoras a caballo. Era el caso, especialmente, de Lozen.

Crook pensó que únicamente un apache podía atrapar a otro apache. Con exploradores apaches a la vanguardia de las patrullas, Crook rastreó el territorio y fue encontrando sus escondrijos. Los primeros en disparar eran siempre los rastreadores, lo que garantizaba una victoria tras otra a Crook. Se libraban pocas batallas campales, pero el objetivo se iba cumpliendo. En diciembre de 1872, Crook y 200 soldados cercaron a los apaches en una caverna. En el interior, las mujeres cocinaban y los guerreros descansaban frente al fuego. El ejército atacó sin previo aviso. Cuando se apagó el eco de los disparos, en la gruta yacían los cadáveres de 80 apaches; solo 20 sobrevivieron. Apenas entraron a la caverna, los apaches colaboracionistas culminaron la matanza machacando indiscriminadamente las cabezas de muertos y heridos.

Pese a todo, Cochise siguió alzado en armas hasta que, ya en 1872, el general Oliver O. Howard (1830-1909) y su antiguo amigo, el agente indio Tom Jeffords (1832-1914) le trasmitieron los deseos del presidente Grant de parlamentar bajo nuevas condiciones. Ambas partes proclamaron una tregua temporal, durante la cual llegaron a un acuerdo que permitiría a los chiricahuas conservar sus armas y sus tierras tradicionales de los montes Chiricahua y el valle Sulphur Spring, cerca de las montañas del Dragón. La victoria de Cochise se podía considerar total, pero no duraría mucho. El indomable jefe murió dos años después tras una grave enfermedad —se dijo que cáncer de estómago— y la paz que tanto le había costado conseguir no le sobrevivió mucho. A su fallecimiento, le sucedió en el liderazgo de su clan su hijo Taza, quien enterró su cuerpo en algún lugar desconocido de las montañas del Dragón, la región que le había servido como irreductible base de operaciones. Solo quedó la memoria de Cochise y su imperecedero discurso ante el general Howard:

LOZEN, LA MEJOR GUERRERA CHIRICAHUA

Es ejemplar la legendaria historia de la apache mescalero Lozen (c. 1840-1887?), hermana del jefe Victorio. De ella se contaba que durante un combate, Lozen, embarazada, quedó aislada de los suyos y sólo se salvo porque un guerrero la asistió con su caballo. En la fuga, se puso de parto, pero se las ingenió para abandonar el caballo y esconderse entre unos matorrales. Tras dar a luz, Lozen se ocultó con el bebé en un bosque. Durante semanas continuó su huida con movimientos furtivos. Primero robó caballos a unos mexicanos y salió ilesa de una ráfaga de balas. También robó un novillo, que descuartizó a cuchillo para alimentarse y luego utilizó el estómago del animal para transportar agua. Después, degolló a un soldado de la caballería, se quedó con su caballo, su rifle y sus municiones, y se internó en Nueva México para reunirse con los suyos… y volver al combate. De ella dijo en cierta ocasión su hermano Victorio: “Lozen es mi mano derecha… fuerte como un hombre, valiente como el que más y astuta para la estrategia. Lozen es un escudo para su pueblo”.

De niña demostró que no tenía el menor interés en aprender los juegos y las faenas asignadas tradicionalmente a las mujeres en su pueblo y prefirió iniciarse en el espíritu guerrero, recibiendo adiestramiento de su ya por entonces famoso hermano. Aprendió a montar a caballo con apenas siete años y pronto se convirtió en una de las mejores amazonas de su tribu. Como todas las jóvenes apaches, al llegar a la edad, Lozen pasó el rito de pubertad. Según la tradición, ello confería a cada joven una virtud o una habilidad. A ella le fue dado el poder de presentir la proximidad de un enemigo: a solas en un lugar desierto, de pie, con los brazos extendidos y las palmas de las manos abiertas, mecía su cuerpo, mientras recitaba una letanía. Un hormigueo creciente en sus manos le llevaba a girarse en dirección hacia donde se encontraban.

Mi palabra es sincera. No quiero engañar ni que me engañen. Quiero una paz sólida y duradera. Los blancos andan tras mis pasos desde hace mucho tiempo. Ahora están aquí. ¿Qué desean? ¿Por qué le dan tanta importancia a mi persona? No soy el jefe de todos los apaches. No soy rico. Soy un hombre pobre. El mundo no es igual para todos. Dios no me ha hecho igual que a ustedes. Nosotros nacemos como los animales, nacemos entre las rocas del desierto o sobre la hierba, no en una cama como ustedes. Por eso, en la noche, nos movemos y, como los animales, acechamos y cazamos. Si tuviéramos lo que tienen ustedes no tendríamos que ensuciarnos las manos. No tengo tanta influencia en la gente que roba y mata; si no, lo evitaría. […] Cuando era joven y recorría estas tierras solamente se veían apaches. No había nadie más. Ahora cuando viajo veo a otras personas que han llegado hasta aquí para apoderarse de ellas. ¿Por qué?

Pese a sus esfuerzos, Taza no pudo mantener la unidad de su pueblo, pues muchos se dedicaron a robar y abandonaron la reserva del paso Apache, donde recluyeron a su pueblo. Debido a las protestas de los colonos de la zona, el gobierno vio la oportunidad de trasladar a los chiricahuas a la reserva de White Mountain en 1875. Pero solo la mitad de los chiricahuas cumplió esa orden. El resto huyó a México, bajo el liderazgo de Goyathlay (1823-1909), mejor conocido como Gerónimo, un nuevo líder carismático e indomable, que, como veremos en el siguiente capítulo, se convertiría en el apache más temido de todos los tiempos.

GUERRAS EN LAS GRANDES LLANURAS

En 1848 estalló la Fiebre del Oro en California. Casi de inmediato, comenzaron a llegar desde los cuatro puntos cardinales un sinfín de emigrantes bajo el reclamo de la riqueza fácil. Los territorios de caza y las tierras tradicionales de los lakotas y demás tribus de las praderas se convirtieron en lugar de tránsito de las caravanas que cruzaban la región desde el Este. La caza disminuyó y los incidentes entre nativos y blancos aumentaron en número y gravedad. El descontento entre las tribus se extendió. Con la intención de aliviar la tensión, las partes en conflicto llegaron a un primer acuerdo de delimitación de territorios, plasmado en el primer Tratado de Fort Laramie (1851), según el cual Washington reconoció la región del río Powder como tierra siux y las montañas Big Horn como país de los crows, así como los derechos de caza y paso a las diferentes tribus de la región. Pero las promesas de no interferir en el ancestral modo de vida indígena realizadas por las autoridades de Washington no se corresponderían con la realidad de un ejército convertido, en la práctica, en el brazo armado de los grandes intereses de un estado en expansión y de la prensa del Este que no dejaba de emitir constantes soflamas en favor de la ocupación de las llanuras centrales del continente.

Algo más al norte, en las inmensas praderas de Nebraska, la guerra comenzó a causa de una vaca, tan flaca y demacrada que su dueño, un emigrante mormón, la abandonó en las cercanías de la Senda de Oregón. Deseoso de conseguir una piel sin curtir y tal vez algo de carne, Alta Frente, un siux miniconjou que visitaba el campamento de Oso Conquistador, cercano a Fort Laramie, mató al animal en la tarde del 18 de agosto de 1854. Los colonos, indignados, pidieron una compensación y, aunque Oso Conquistador ofreció enseguida un caballo como resarcimiento, el teniente de turno consideró que el caso no tenía demasiada importancia y no tomó ninguna decisión aquella noche. El incidente, banal en sí mismo, se magnificó cuando el joven teniente John Grattan, enviado a detener a los indios, no aceptó el ofrecimiento de restitución de los siux. Al crisparse el encuentro, los soldados acabaron efectuando una descarga de disparos que hirió mortalmente al jefe, que intentaba mediar. Indignados, los indios mataron a flechazos al arrogante teniente y a todo su grupo de 30 soldados. El incidente enemistaría irremediablemente a ambas partes. La venganza del ejército tendría lugar un año después, cuando el campamento del jefe siux brulé Pequeño Trueno (c. 1820-1879) fue arrasado por soldados de caballería, que asesinaron indiscriminadamente a casi todos sus pobladores. En los meses siguientes, los siux empezaron a asaltar a los viajeros de la Senda de Oregón y el ejército trató firmemente de contenerlos, aunque con poco éxito. En adelante, una espiral de represalias de uno y otro bando abrió un periodo dramático en la historia de las naciones indias. La guerra ya no se detendría hasta el final.

En 1856, fueron los cheyenes los que se vieron envueltos en un estallido bélico similar después de que unos soldados mataran a algunos de ellos en una disputa por un caballo. En la primavera siguiente, unos y otros se enfrentaron en la batalla campal del río Platte, durante la cual los indios tan pronto parecía que huían como volvían sobre sus pasos para atacar de nuevo, según una estrategia habitual en su cultura de guerra.

En 1858, un nuevo descubrimiento de oro en tierras de Colorado, en Cherry Creek, dio lugar a una nueva estampida de buscadores que, enloquecidos por la “fiebre”, asaltaron el territorio y empezaron a acaparar la caza que las tribus tenían para su sustento. Un año más tarde, unos nuevos hallazgos de oro en Chicago Creek y Black Hawk, también en Colorado, provocaron un nuevo éxodo. Se calcula que entre ambas oleadas, cerca de 100.000 buscadores de oro se instalaron en aquel estado. Los indios se vieron constreñidos a áreas más reducidas.

Durante los años en que los apaches desarrollaban su guerra de guerrillas en el Sudoeste, las hostilidades en las Llanuras fueron haciéndose más y más complejas. Facciones e individuos a ambos lados del conflicto abogaban por la paz, pero eran rechazados o ignorados por los que querían la guerra. A pesar, por ejemplo, de los esfuerzos pacificadores de algunos jefes siux como Cola Manchada (1823-1881), quien se ofreció a sí mismo como rehén para impedir el castigo de su pueblo, los años siguientes verían cómo las relaciones se irían envenenando por una trágica espiral de mutua desconfianza y ataques, al principio a pequeña escala.

En el invierno de 1862, las condiciones se hicieron intolerables para los santis, rama oriental de la nación siux que vivía en una reserva de Minesota. Al borde de la muerte por congelación e inanición al no llegar a tiempo el acordado abastecimiento gubernamental, los indios salieron de su reserva y bañaron el territorio en sangre al acabar con la vida de muchos colonos blancos. El incidente convenció a estos de que solo una fuerza implacable acabaría con los indios. Esta fue la primera guerra india importante de las Llanuras. La furia de los indios causó la muerte a 400 blancos el primer día y más los días siguientes. Pronto pusieron sitio a Fort Ridgeley, Minesota, pero soldados voluntarios tomaron las armas en tropel para responderles. La rápida reacción y las represalias acabaron con el levantamiento, que costó la vida a casi 1.000 blancos antes de que los siux se rindieran y sus jefes fueran juzgados y ejecutados. Levantamientos similares se produjeron en la zona alta del río Misuri en 1863 y 1864, hasta que el general Alfred Sully (1821-1879) sofocó la rebelión con su victoria en la batalla de la montaña Killdeer.

LA MASACRE DE SAND CREEK

Mientras tanto, la continua llegada de más y más buscadores de oro, tenía en pie de guerra a los cheyenes y a otras tribus cercanas, como los arapajoes, que pronto emprendieron una campaña que sería conocida como la guerra cheyene-arapajoe (1861-1864). La merma en las posibilidades de caza en sus territorios hacía que el hambre azotara a estas tribus, forzándolas al robo de ganado de los blancos.

La situación se hizo inquietante y militares y voluntarios se concentraron en Fort Lyon, Colorado. De la reunión salió la decisión de dar un escarmiento a los indígenas que pusiera fin a los robos y los raptos. Se organizó un contingente formado por el Tercer Regimiento de Caballería de Colorado, al que se unieron destacamentos montados del Primer Regimiento. A su frente se colocó el coronel John M. Chivington (1821-1892), un tipo curioso toda vez que su vocación inicial había sido la de predicador misionero de la Iglesia metodista episcopaliana y a este pío quehacer se había dedicado hasta que, al constituirse el Primer Regimiento de Voluntarios de Colorado, le ofrecieron la plaza de capellán, a lo que él se negó rotundamente porque, al parecer, su cuerpo le pedía batallas y no sermones. En virtud de su nivel de educación, lo asimilaron a mayor de caballería y así empezó su carrera militar en la que había de revelar escasísimas influencias de su vida anterior y, en cualquier caso, una ausencia total de espíritu evangélico. En noviembre de 1864, una vez que el coronel Chivington se vio al frente de sus fuerzas, procedió a cercar el territorio de cheyenes y arapajoes. Bajo esta presión, les conminó a que se rindieran, devolvieran a unos rehenes blancos que tenían en su poder y entregaran a los miembros de su tribu a quienes se hacía culpables del rapto. Como no hubiera respuesta, el coronel puso en marcha su columna en medio de un gran temporal de nieve, cuidando, sobre todo, de cortar a los indios toda probabilidad de aprovisionamiento.

En 1864, la situación en Colorado era tan inquietante ante el reagrupamiento de cheyenes y arapajoes que se decidió darles un escarmiento. Al mando se puso al coronel Chivington, un antiguo misionero metodista episcopaliano, que había cambiado los sermones por las balas. Al alba del 29 de noviembre, en medio de una gran nevada, la columna atacó el pacífico poblado de Sand Creek. El fuego indiscriminado causó una verdadera carnicería.

Al alba del 29 de noviembre, Chivington desencadenó su ataque sobre el campamento indígena de Sand Creek, Colorado. Aquellos indios, dos tercios de los cuales eran mujeres y niños, formaban una banda pacífica. Su jefe, Olla Negra (1803-1868), era un convencido defensor de la paz y la cooperación con los blancos y había conducido a su grupo hasta aquel lugar por instrucciones específicas del ejército, con cuya protección creía contar. Cuando Olla Negra oyó las cornetas de mando de las tropas que se acercaban al campamento, mando izar una bandera blanca y la bandera estadounidense que le habían regalado durante una visita a Washington en 1863, mientras pedía a su pueblo que mantuviera la calma. Sin embargo, los soldados abrieron fuego mientras cargaban, disparando y acuchillando a los indios, que, entre gritos y carreras, trataban de huir. Bajo el fuego indiscriminado de los jinetes, se produjo una verdadera matanza. Los soldados se ensañaron con todos: mataron a bebés en los propios brazos de sus madres y desmontaron para profanar y mutilar a sus víctimas. Cuando el ataque acabó, el espectáculo de las víctimas en la desolación del paisaje glacial fue calificado de dantesco.

Al llegar las noticias, los ciudadanos del Este reaccionaron con horror. El general Grant informó de los hechos calificándolos de asesinato. El fiscal jefe militar, Joseph Holt, habló de “matanza cobarde y a sangre fría, suficiente para cubrir a sus perpetradores de indeleble deshonor y el rostro de todo estadounidense de vergüenza e indignación”. Pero el informe final se limitó a señalar que “el coronel Chivington no hizo nada para estimular la matanza, aunque tampoco intervino para evitarla”.

A esas alturas, la asfixia general a las tribus era un hecho que sellaba su destino. Además de los hallazgos de riquezas en sus dominios, estaba el hecho de la colonización blanca, en plena expansión desde que en 1862 se promulgaran leyes a favor de la concesión de tierras a los colonos. Con el propósito de aumentar la cantidad de tierra disponible para este fin, la administración federal emprendió, aun en medio de la Guerra de Secesión, una decidida campaña para despojar a los indios de las tierras occidentales del Mississippi, que les habían sido concedidas en tiempos del presidente Andrew Jackson. Un nuevo éxodo, este de colonos del Este en busca de más amplios horizontes, se dirigió a ocupar los nuevos espacios. Esto dio lugar a las genéricamente conocida como Guerras del Trans-Mississippi en las que las tribus afectadas (comanches, cheyenes, kiowas, arapajoes y apaches) se unieron bajo la jefatura del cheyene Olla Negra, que había abandonado cualquier veleidad pacifista tras la matanza de Sand Creek, de la que se libró milagrosamente.

EL TRATADO DE MEDICINE LODGE

La brutalidad y salvajismo de los soldados en Sand Creek precipitó una situación de hostigamiento continuo de los “guerreros perro” cheyenes, dirigidos por Toro Alto y Caballo Blanco, cuyas filas se fueron engrosando, mientras se les unían los cheyenes del norte, al mando de Nariz Romana, y los lakotas, de Matador de Paunis. En junio de 1867, los guerreros atacaron Fort Wallance, justo al norte de Sand Creek.

Reunidos en Medicine Lodge, paraje cercano a Fort Dodge, en Kansas, en octubre de 1867, los victoriosos representantes del gran poblado indio en el que vivían cerca de 5.000 indios repartidos en 850 tipis y pertenecientes a muchas tribus: siux, cheyenes del sur, arapajoes, kiowas, comanches y algunos kiowasapaches de las llanuras, firmaron un ventajoso tratado con los blancos por el que aceptaban vivir en una gran reserva que englobaba todo el oeste de Dakota, incluyendo las Colinas Negras de gran significado espiritual para los siux. Además, los blancos se obligaban a abandonar todos los fuertes que protegían la antigua senda Bozeman, que inmediatamente fueron destruidos por los envalentonados siux. Sin embargo, no a todos los indios les pareció aquello suficiente. Por ejemplo, el ya respetadísimo chamán de los siux hunkpapas, Toro Sentado (c. 1834-1890), rehusó aceptar ninguna limitación a sus movimientos.

Los 100 hombres blancos (diplomáticos, intérpretes, representante y reporteros) fueron escoltados por un batallón del Séptimo de Caballería bajo el mando del mayor Joel H. Elliot. La asamblea se describió como una de las más largas y pintorescas entre indios y oficiales que jamás se vieran en las praderas. Entre otros, por parte india firmaron los jefes kiowas Oso Sentado (Satank), Oso Blanco (Satanta), Águila Negra y Pájaro Pateador, el kiowa-apache Manga de Lobo, el comanche Diez Osos, el apache Chaqueta de Hierro, los cheyenes Olla Negra, Pequeño Traje, Pequeño Oso y Alce Manchado, y los arapajoes Pequeño Cuervo y Oso Amarillo.

Aunque los ataques indios cesaron durante varios meses, la guerra entre las tribus continuó. Los cheyenes y arapajoes asolaron a los osages y kaws; los kiowas y comanches asaltaron a los navajos, caddos y wichitas. Más adelante, comenzaron las incursiones a las granjas y asentamientos de los chickasaws… El problema derivó de varios malentendidos y dificultades, un modelo que se repetiría más tarde en las negociaciones con las tribus del norte y centro de las praderas. El tratado estipulaba que, a cambio de la garantía de seguridad en todo el territorio, se construirían agencias y escuelas y se les proporcionaría aperos de labranza, semillas, médicos, maestros y artesanos. En las agencias se repartirían regularmente raciones de comida y anualidades, y se tomarían medidas para que los representantes y comerciantes sin escrúpulos no engañaran más a los indios. Sin embargo, el gobierno tardó bastante en cumplir lo acordado y aquello supuso que los indios que habían firmado no entendieron muy bien cuáles eran sus obligaciones o, si lo hicieron, fueron incapaces de controlar a los jóvenes guerreros, sobre todo kiowas y comanches, que seguirían asolando Texas.

Pero la muerte del “invencible” Nariz Romana (1835-1867) en la batalla de la isla Beecher en septiembre de 1867, la desaparición progresiva del bisonte, la introducción de armas más sofisticadas y los ataques invernales a los poblados por parte de la caballería fueron factores, entre otros, que aceleraron el exterminio de los indios. A principios de 1870, ya habían muerto los principales jefes kiowas y comanches y los nuevos líderes (Lanza de Plumas, kiowa, y Quanah Parker, comanche) recurrieron a la negociación e incluso fueron a visitar al “Gran Padre” en Washington. En 1875, la guerra en las praderas del sur había terminado. Pero no así en las del norte.

Por entonces, en plena crisis económica de posguerra, con un gobierno cansado de gastar dinero en las guerras indias sin obtener los resultados deseados, todos los fuertes y demás puestos militares del Oeste comenzaron a sufrir un continuo y total desabastecimiento, incluido algo tan básico como la munición. Los soldados, que no podían hacer prácticas de tiro para no gastar balas, eran penosamente preparados para la guerra. La situación fue a peor cuando los rifles donados a los indios por el gobierno como gesto de buena voluntad tras la firma del Tratado de Medicine Lodge giraron sus cañones hacia aquellos desmoralizados soldados.

LA GUERRA DE NUBE ROJA

Los indios de las praderas, reunidos en el río Republican, proclamaron solemnemente que nunca depondrían el hacha de guerra mientras viviesen. El ultraje indujo a que los siux se unieran el año siguiente a los cheyenes en sus incursiones en la frontera de Colorado. Al finalizar la Guerra de Secesión al año siguiente, 1865, varias de las tribus de las Llanuras habían reunido una fuerza de 3.000 o más guerreros preparados para la guerra final. Ante una campaña estadounidense ineficaz, aquel contingente llevó a cabo continuos ataques por sorpresa, pero todavía a escala reducida. Sin embargo, la gran batalla se aproximaba y los indios se retiraron a la parte alta del río Powder. Poco después, una unidad de caballería destacada en Fort Rankin fue objeto de una emboscada, muriendo 45 soldados. Los guerreros saquearon después todos los ranchos que encontraron en un radio de 130 kilómetros a la redonda, matando a ocho personas, robando 1.500 reses y saqueando la ciudad de Julesburg.

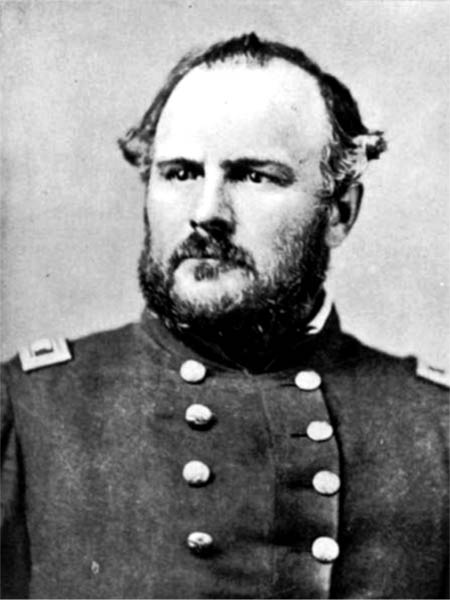

Para agravar la situación, la apertura de una carretera hacia Montana y la construcción de varios fuertes a lo largo de la Senda Bozeman, que cruzaba el territorio lakota y que se había convertido, en la práctica, en la ruta más utilizada hacia los campamentos mineros de Montana, en vulneración de todo lo pactado, colmó el vaso. Cualquier pequeño roce podría prender la mecha y, en este caso, se trató del paso por la región de cuatro caravanas, con un total de 1.500 nuevos colonos, que partieron del río North Platte, cerca de la actual ciudad de Casper, y pasaron por el Powder. Esta nueva violación del Tratado de Fort Laramie de 1851 puso en pie de guerra a 4.000 guerreros de la facción oglala de la nación siux, liderados por el jefe Nube Roja (1822-1909), a los que pronto se sumaron otros muchos de distintas tribus. Bien dirigidos por Nube Roja, los indios inflingieron a los blancos una dolorosa derrota, quizás la más exitosa hasta ese momento de la historia.

Nube Roja nació en el invierno de 1822, en el campamento de una de las siete tribus de la poderosa nación teton siux ubicado en las praderas cercanas al río North Platte, en el actual estado de Nebraska. Como sus padres murieron cuando aún era un niño, fue criado por su hermana mayor y por su tío, Halcón Blanco. De él aprendió las muchas habilidades que tenía que dominar un cazador y guerrero siux. Como cualquier otro joven, Nube Roja, en cuanto pudo manejar el pequeño arco y las flechas que su tío le había regalado, se ejercitaba cazando conejos y otros pequeños animales. Según fue creciendo, fue aprendiendo, como los demás muchachos siux, cómo correr durante horas sin parar, cómo pasar días enteros sin comer y cómo quedarse toda la noche sin dormir. A los quince o dieciséis años, ya salía en las expediciones de guerra y participaba en ataques y luchas contra los absarokes y otros enemigos, en los que demostró muchas veces su valor de guerrero y su suerte en la lucha. Pero también comenzó a ser conocido como hombre medicina y chamán. Por ejemplo, se decía que conocía un remedio contra el cólera: preparaba un extracto de hojas de cedro que proporcionaba mejoría a los enfermos.

Hacia 1860, Nube Roja era ya uno de los jefes oglala más queridos. Hasta entonces, los blancos no le habían dado mucha importancia al territorio del río North Platte, sin embargo, eso cambió en 1862, una vez que se descubrió oro en las montañas del actual estado de Montana. En un año, los buscadores de oro y los comerciantes acudieron en masa por la nueva Senda Bozeman, que separaba el cercano Fort Laramie de la Senda de Oregón y que conducía hacia el Norte, hacia el campamento de buscadores de oro de las cercanías de la actual Virginia City, cruzando el territorio lakota. La Senda era un continuo motivo de enfrentamientos con los indios, ya que pasaba por el territorio del río Powder, la principal reserva de caza de los siux, que sabían que otras tribus habían perdido sus cotos cuando los blancos construyeron caminos por ellos. Por eso, juraron que eso no les sucedería a ellos. A partir de ese momento, bajo la dirección bélica de Nube Roja, grupos de guerreros indios atacaron toda diligencia o caravana que se atreviera a viajar por sus cotos de caza.