El rey de Persia

Capítulo primero

Érase una vez un rey en Persia. En una ocasión, durante una partida de caza, llegó a la angosta entrada de un valle. Por todos los lados estaba encerrado entre vastas colinas, que eran aparentemente los espolones de las lejanas montañas. Estos enormes espolones se extendían por un amplio trecho de tierra. Cerca de la entrada donde el rey se detuvo, se aproximaban mutuamente y terminaban en abruptos precipicios. Al otro lado de la embocadura del valle se abría una profunda garganta. El rey, seguido de sus cortesanos, avanzó al galope buscando un lugar donde la hendidura fuera menos profunda, permitiéndole alcanzar el valle descendiendo por él y ascendiendo por el lado opuesto.

Pero según descendía, la garganta se iba haciendo cada vez más oscura y profunda, de precipicio en precipicio, cerrando todos los accesos al valle. Sólo un lugar ofrecía posibilidades de paso: dos masas rocosas que asomaban de una y otra vertiente, como los estribos de un puente natural, dando la impresión de unirse a media altura.

Cuando el rey espoleó su caballo en esa dirección, la masa rocosa tembló y se agitó, y las piedras sueltas retumbaron de una pared a otra del abismo hasta perderse el eco de su caída.

Antes de que su principal cortesano pudiera seguirle, uno de los grandes pilares o estribos cedió y toda la masa se desplomó con gran estruendo. El rey quedó solo en el valle.

—¡Oh, he aquí —gritó— que el rey de Persia se ve constreñido a este angosto lugar! —y siguió adelante, sin preocuparse por el problema del retorno.

Pero cuando se hubo adentrado en el valle a lomos de su corcel, que podía superar las diez leguas por hora, volvió a la entrada y no encontró indicios de vida humana en el borde opuesto de la hendidura. Salvo unas pocas cañas inclinadas por el paso de la columna a caballo, no quedaban huellas de la presencia de seres humanos en muchos años.

La tarde llegó muy deprisa. Sin embargo nadie volvió. De nuevo se adentró el rey a caballo en el valle. En su mayor parte estaba cubierto de altas hierbas, pero aquí y allá una espesa y enmarañada masa de vegetación daba fe de la gran fertilidad del suelo. La superficie estaba surcada por riachuelos de agua clara, que iban a perderse finalmente en el oscuro desfiladero por encima del cual se había aventurado tan temerariamente. Pero los escarpados riscos no ofrecían por ninguna parte la menor esperanza de huida.

Cuando la noche llegó, el rey se tendió bajo uno de los escasos árboles no lejanos al cañón, mientras el fiel caballo pacía tranquilamente a sus pies.

No se despertó hasta que la luna hubo salido. Entonces, súbitamente se puso en pie y, caminando por el borde de la hendidura, escudriñó la tierra de donde había venido.

Le parecía haber escuchado algún tipo de ruido que no era ni el susurro natural del viento ni el correr del agua. Frente a él vio nítidamente a un anciano vestido con harapos, apoyado sobre una roca, con un largo caramillo entre las manos por el que emitía de vez en cuando unas pocas notas frenéticas.

—¡Ajá, villano! —gritó el rey—. Corre y dile al jefe de tu aldea que el rey le ordena venir inmediatamente, trayendo consigo las cuerdas más largas y las lanzaderas más robustas que tenga.

Pero el anciano no parecía prestarle atención. Entonces el rey gritó:

—Atiende, anciano, corre velozmente y dile a tu amo que el rey ha quedado aquí encerrado y que le recompensará más allá de sus sueños si le libera rápidamente.

Entonces el anciano se levantó y acercándose al borde del cañón se detuvo frente al rey y tocó a intervalos algunas notas con su largo caramillo. Y el rey exclamó:

—¿Puedes oírme? ¿Osas negarte a transmitir mis órdenes? Pues yo soy el rey de Persia. ¿Quién eres tú?

Entonces el anciano respondió, dejando a un lado el caramillo.

—Yo soy aquel que aparece solamente cuando un hombre ha traspasado para siempre el ámbito de las cosas perceptibles. Soy Demiurgo, el creador de los hombres.

Entonces el rey exclamó:

—No te mofes de mí, mas obedece mis órdenes.

El anciano respondió:

—No me mofo de ti, ¡oh, mi Señor! Tú has movido los títeres que yo he creado y tanto los has obligado a bailar sobre la superficie de la tierra que yo te obedeceré gustosamente. Pero no me está permitido pasar entre tú y el mundo de los hombres que has conocido. Entonces el rey se calló.

Por fin dijo:

—Si eres realmente lo que dices, muéstrame lo que eres capaz de hacer: constrúyeme un palacio.

El anciano alzó su caramillo con manos temblorosas y comenzó a soplar.

Era un instrumento extraño, pues no sólo producía los agudos sones del laúd y las desgarradoras notas de la trompeta, sino que sonaba con el sepulcral estruendo de los gigantescos tubos de órgano; y en medio de todo llegaba intermitentemente un penetrante y sonoro chirrido como producido por algún instrumento metálico al ser percutido. Y fue entonces cuando el rey pareció gozar de los placeres de la mente. Pues en la mente, los tonos delicados y los matices impalpables son siempre fugaces. Es como la armoniosa melodía de una orquesta invisible, pero atenuada por la lejanía, que viene y va en cadencias imprevistas y te abruma con su belleza cuando todo parece en silencio. Y he aquí que mientras suena la melodía —palpable y vasta como el firmamento, o real como las más pequeñas cosas tangibles y materiales— afuera permanece una existencia revelada, que debe conocerse y a la cual siempre se vuelve.

Así pues, al oír el rey esta música, intuyó que algo estaba surgiendo a sus espaldas. Y al volverse contempló la construcción, hilada tras hilada, de un gran edificio. En un abrir y cerrar de ojos el palacio fue completado y acabado hasta el último relieve de las ventanas y la tracería de los más elevados pináculos. Todo había ocurrido mientras el anciano soplaba su caramillo, y cuando cesó todo era perfecto.

Y sin embargo la aparición era muy extraña, pues el edificio, acabado y aparentemente habitable, surgía de un terreno yermo y bravío, salpicado de rocas y estéril.

No había moradas para el servicio en las proximidades del palacio, ni ningún camino que condujera hasta él.

—Debería haber casas alrededor y caminos —dijo el rey—. Hazlos, y crea campos sembrados de maíz, y todo cuanto sea necesario a un estado.

Soplando en su caramillo metódicas cadencias completas, el anciano evocó un grupo de casas, diseminadas a lo largo de los caminos, que se perdían en la distancia aunque de vez en cuando eran perfectamente visibles cuando escalaban algún terreno ascendente. Muy cerca podían distinguirse campos de grano y tierra de pasto.

Pero cuando el rey se dio la vuelta con la intención de caminar hacia el nuevo escenario, el anciano rió.

—Todo es un sueño —exclamó—. Mucho es lo que puedo hacer, pero no a la vez—. Y, soplando en su caramillo fragores de música, dijo:

—Podría ser, pero no todavía.

—¿Qué? —preguntó el rey—. ¿Es todo una ilusión?—. Y mientras hablaba la visión se desvaneció. No había ni palacio, ni casas, ni campos; solamente el escarpado valle encerrado entre precipicios por donde el rey había cabalgado, y el caballo acurrucado a sus espaldas.

El rey exclamó entonces:

—Eres un lunático ermitaño que, solitario, llevas una vida de locura. Vete a la aldea que tú sabes y tráeme ayuda.

Pero el anciano le respondió diciendo:

—Gran rey, estoy obligado a obedecerte y a tus pies pongo toda la fuerza creativa de mi ser; y así, en medio de este valle, crearé para ti seres como los que antes produje. Todo cuanto has visto es nada en comparación con lo que puedo hacer por ti. Los abismos de los cielos estrellados no tienen límite, como tampoco lo tiene cuanto yo puedo hacer por ti. ¿Has contemplado con detenimiento alguna vez en tu vida la calma profunda del océano, y has extraviado tu vista en los insondables abismos? Aun así no encontrarás límite alguno en lo que te daré. ¿Has penetrado alguna vez en tu vida la profundidad de los ojos azules de tu amante, descubriendo en ellos un mundo continuamente en expansión? En tal caso todo lo pongo a tus pies. Ahora que toda la alegría del mundo te ha abandonado, tienes en mí al más devoto servidor que jamás hayas tenido.

Y de nuevo tocó el caramillo y surgió una choza rodeada de una parcela de terreno desmontado y próxima a un manantial.

El rey dijo entonces:

—Aquí deseo morar, y si debo estar separado del resto del mundo, quiero llevar una vida pacífica en este valle.

El sol estaba saliendo, los ruidos habían cesado, y el anciano había desaparecido.

Capítulo segundo

El rey se abrió paso lentamente por la parcela de terreno cultivado, golpeó la puerta de la choza, y luego llamó a grandes voces.

Al no obtener respuesta el sonido de su voz, entró y vio un interior tosco y feo. Había dos formas, a medias tendidas, a medias apoyadas en la pared, y a su alrededor algunos utensilios domésticos. Pero cuando se dirigió a aquellos seres no obtuvo respuesta, y al tocar sus brazos, cayeron al suelo impotentes y permanecieron inertes. El rey fue presa de un terrible miedo a convertirse en uno de ellos. Se alejó de ellos y buscó una posible salida, aunque infructuosamente. Y esa tarde buscó de nuevo al anciano y se informó del tipo de criaturas que eran.

—Pues aunque exteriormente tienen forma de niños —dijo el rey— no hacen nada y parecen incapaces de moverse. ¿Están dormidos por algún encantamiento?

El anciano se acercó entonces al borde de la hondonada y dijo con voz grave y solemne:

—¡Oh rey!, todavía no conoces la naturaleza del lugar en el que te encuentras. Pues estos niños son idénticos en forma y en sustancia a los que tú has conocido. He trabajado con ellos hasta donde he podido. Pero en este valle rige una ley que los obliga al letargo y a la impotencia. Pues aquí, en todo lo que se hace hay tanta pena como placer. Si es agradable descender por una pendiente, igualmente penoso es subirla. En todas las acciones hay una parte placentera y otra dolorosa, y al saborear cada hierba estos seres sienten el sabor amargo y el dulce tan indistinguiblemente unidos que el placer y el dolor están asimismo equilibrados. Y de la misma manera que el hambre aumenta la sensación de sabor amargo, así nunca es más doloroso comer que dejar de hacerlo. Nada en este lugar, desde los hechos más grandiosos al más pequeño de los movimientos, proporciona más placer que dolor. Y los seres, tal como yo los creé, persiguen el placer y evitan el dolor. Y si el placer y el dolor son iguales, no se mueven ni en una ni en otra dirección.

—Eso es imposible —dijo el rey.

—Al contrario —replicó el anciano—. Te demostraré que es como te he dicho—. Y explicó al rey el modo en que sería posible estimular activamente a los niños, mostrándole cómo podía él despojar a cualquier acción de su parte de dolor, volviéndola más placentera que penosa.

—Así, podrías mandar hacer cosas a los seres que yo te he dado, —dijo el anciano— pero a condición de que asumieras la parte dolorosa que les ahorrarías a ellos—. Y ordenó al rey que cortara las cañas que crecen junto a la hondonada, y le informó de que si las colocaba entre él y cualquier criatura podría asumir una parte de su dolor, dejándoles todo el placer y disminuyéndoles el dolor en la misma proporción.

El rey cortó las cañas que crecían junto al cañón. Luego se dirigió con ellas en la mano a la choza donde yacían estos seres, y colocó una de ellas entre el cuerpo de un niño y él mismo. El niño se levantó y caminó, mientras él sintió un dolor en sus miembros. Descubrió también que, asumiendo el dolor en cualquier parte de su cuerpo, el niño podía ejercitar esa parte; si deseaba que el niño mirase cualquier cosa, soportaba el dolor en sus ojos, y hacía la visión placentera para el muchacho, quien, por consiguiente, posaba de buen grado su mirada sobre el objeto por él designado. Y de nuevo, aceptando un sabor amargo en la boca, hizo que el niño sintiera placer al comer y que recogiera frutos y se los comiera.

El rey, empleando las cañas, puso entonces en movimiento a dos niños, los cuales fueron juntos dondequiera que él deseara. Sin embargo, no tenían ni la más remota idea de la acción que el rey ejercía sobre ellos.

Se reconocían entre ellos y jugaban juntos. Veían al rey y sentían un cierto respeto por él, pero no sabían nada de su influencia sobre ellos. El hecho de que el rey soportara una parte de su dolor les devolvía la sensación placentera de esta o aquella cosa. Sentían que la acción del rey les motivaba.

El rey estuvo todo el día con ellos, conduciéndolos a través del valle y haciéndose cargo del dolor de cada uno de sus pasos a fin de que sólo sintieran placer al andar. Pero a la caída de la noche los condujo de vuelta a la rústica morada donde los encontró. A tal fin soportó el dolor de sus pasos en aquella dirección, rechazando cualquier otro dolor procedente de pasos en otra dirección cualquiera.

Cuando entraron en la morada el rey apartó las cañas. Inmediatamente los seres volvieron a caer en el estado de apatía en que los encontró y no se movieron más.

Y el rey, a la caída de la noche, buscó de nuevo el flanco del cañón. Mirando a través de él, vio la arenosa extensión de tierra de donde había venido y las grandes piedras diseminadas en torno que parecían pálidas y lúgubres a la luz de la luna. Y poco después percibió la figura de un anciano en la sombra de una roca casi en el margen opuesto.

Lo llamó a grandes voces y le ordenó acercarse. Cuando el anciano estuvo frente a él, le suplicó que le dijera cómo podía hacer para poner en movimiento a las criaturas sin tener que soportar demasiado dolor.

El anciano empuñó su bastón y se lo ofreció al rey, que estaba al borde del abismo.

—He aquí, oh rey, tu secreto —exclamó. Y con la otra mano arrojó el puntiagudo bastón a las profundidades. El bastón se balanceó varias veces de una parte a otra y finalmente se detuvo de nuevo.

Entonces el rey le suplicó que le explicara lo que quería decir.

—Has actuado —replicó el anciano— como aquel que, queriendo hacer balancear su bastón, ejecuta cada movimiento por separado, levantándolo con la mano cada vez que cae. Pero mira, cuando yo lo pongo en movimiento se balancea varias veces por sí mismo, hacia abajo y hacia arriba, hasta que se pierde el movimiento que yo le impartí. Aun así debes hacer que estas criaturas padezcan a la vez placer y dolor, cargando tú con la diferencia y no con todo el dolor.

—¿Debo entonces —preguntó el rey— conceder a estos seres una cierta dosis de placer, soportando parte de su dolor, para luego dejarles actuar hasta agotar este placer acumulado?

El anciano respondió:

—¿Puedo confiarte un secreto? Escucha, oh rey, y te diré lo que subyace bajo las falsas apariencias del mundo. Cuanto te he mostrado es un signo externo y un símbolo de lo que deberías hacer, pero adonde te conduciré está mucho más allá de estas depresiones. En verdad podrías dar a estos seres una reserva de placer, y ellos actuarían hasta que se les agotara; pero entonces serías como uno de ellos. Tendrías que ejecutar la parte dolorosa de ciertas acciones, dejándoles a ellos la parte placentera, y de esta manera estarías inmerso en la misma sucesión de acciones en que ellos lo están. Observa, en efecto, mi bastón cuando comienza a oscilar. No soy yo el autor del movimiento impartido; este movimiento está almacenado en mi brazo y cuando golpeo el bastón con mi brazo es como si hubiera dejado caer otro bastón, que en su caída transmitiera su movimiento al que yo tengo en la mano.

—¿Dónde va, entonces, el movimiento cuando el bastón deja de oscilar? —preguntó el rey.

—Va a las partículas más finas del aire, y continúa transmitiéndose. Es una cadena sin fin. Es como si hubiera innumerables bastones, grandes y pequeños, y cuando uno cayera, o bien ascendiera por sí mismo o bien transmitiera su movimiento ascendente a otro o a otros. Es una cadena sin fin de movimientos adelante y atrás, y cuando uno cesa comienza el otro. Pero, oh rey, deseo llevarte más allá de esa vasta cadena y colocarte, no donde puedas decir: quiero hacer esto o aquello, sino donde puedas decir: esta sucesión de movimientos existe o no existe. Pues si observas este bastón mientras oscila, verás que se mueve lo mismo hacia arriba que hacia abajo, lo mismo a la derecha que a la izquierda. Si se simultanearan todos los movimientos, el bastón estaría en reposo. Su movimiento no es más que inmovilidad separada en movimientos iguales y opuestos. En lo que tú llamas reposo hay muchos movimientos. Será competencia tuya, oh rey, romper la nada en pedazos y crear las cosas. No, oh rey, no te he confiado estas criaturas del valle para que las muevas en acciones externas, sino que te las he confiado porque tú puedes vencer su apatía y hacerles vivir. Y has de saber, oh rey, que todas las cosas de este valle, hasta las más pequeñas, son como estos seres que has encontrado. La más diminuta partícula que hay en este valle, a menos que intervenga yo, está privada de movimiento. Cada partícula tiene la facultad de sentir dolor y placer a la vez, pero según la ley del valle, ambos se equilibran. Por consiguiente, ninguna partícula se mueve. Pero yo las hago mover, y todas las cosas en el valle, tarde o temprano, vuelven al lugar de donde proceden. Las corrientes que se acumulan lejos en el valle las dirijo hasta el lugar en que se precipitan al abismo que existe entre nosotros. Allí se rompen en minúsculos fragmentos, y soy yo el que hace que cada fragmento vuelva a su lugar de origen. Y, ¡oh rey!, en todo este movimiento, puesto que termina donde comenzó, no hay más placer que dolor. La apatía del letargo se ha roto en pedazos. Pero las partículas no completarán el ciclo por sí mismas. Soy yo el que soporta el dolor para que ellas se muevan, cada una según el giro que yo le asigne.

—¿Cómo puedes entonces —exclamó el rey, pensando en el dolor que había sentido al dirigir los movimientos de los niños— soportar tú solo todo este dolor?

—No es mucho —respondió el anciano—. Aunque fuese mayor gustosamente lo soportaría por ti. Piensa en una partícula que haya efectuado todo el giro del que te he hablado: se moverá si, en conjunto, el placer supera, aunque mínimamente, al dolor; y así, aunque asuma yo en cada momento el exceso de dolor de cada partícula en movimiento, el dolor de cada partícula es tan pequeño que todos los movimientos naturales en el valle gravan bien poco sobre mí. Y he aquí, oh rey, que todo está dispuesto para ti. He hecho cuanto he podido. Puedo perfeccionar cualquier proceso natural, cualquier tipo de terreno, cualquier planta y hierba que haya creado, hasta los seres que has visto. Son mi último trabajo, los pongo en tus manos.

Y cuando hubo dicho esto, el anciano dejó caer su bastón, y, llevándose las manos al pecho, pareció sacarse algo de dentro y arrojarlo al rey con ambas manos.

Momentáneamente el rey no pudo distinguir nada, pero pronto advirtió una luminosidad en mitad de la hondonada. Algo débilmente brillante flotaba hacia él. Al aproximarse la claridad vio que se trataba de un núcleo en donde convergían innumerables rayos, difundiéndose en todas direcciones.

—Toma esto —exclamó el anciano—. Los rayos se proyectan sobre todas las cosas del valle. Lo atraviesan de parte a parte. Por su mediación puedes tocar todo lo que quieras.

El rey cogió los rayos y los puso sobre su pecho; desde allí se irradiaron y, a través de ellos, tocó y conoció cada rincón del valle.

Y pensando en la choza donde yacían los niños, el rey percibió, mediante los rayos hacia allí orientados, que las paredes se tambaleaban y amenazaban caerse sobre los niños. Y siempre a través de los rayos comprendió que los niños se apercibían del peligro de una manera más bien vaga; pero como en sus vidas no había más placer que dolor, no sintieron mayor placer al levantarse y moverse que estando quietos y enterrados.

Como antes había hecho con las cañas, el rey, por medio de los rayos, hizo suyo el dolor correspondiente al movimiento, y los niños se levantaron y salieron de la choza; y pronto se unieron al rey, corriendo y saltando como nunca habían hecho, extasiados por la movilidad y con infinita exuberancia de espíritu. Pero según saltaban y corrían, el rey sintió un creciente dolor en todos sus miembros. Como todavía quería verlos en plena y gozosa actividad, y deseaba sacarlos de esa torpe apatía en que estaban sumidos, el rey vagó toda la noche en su compañía, pensando en las cosas más descabelladas que podían hacer, y guiándoles a través del baile y el juego en cualquier actividad que se le ocurriera.

Por fin el sol naciente comenzó a caldear el ambiente, y el rey, exhausto de dolor, dejó de soportarlo por ellos.

Después de unos pocos movimientos lánguidos, los niños se dejaron caer sobre un cómodo banco en un estado de absoluto letargo. El rey los miró. Parecía inconcebible que pudieran ser los mismos niños que habían estado corriendo tan felizmente hacía unos instantes. Hasta ahora no había sacado ningún provecho de los rayos que el anciano le había dado, excepto el de poder estimular a los chicos más fácilmente.

El rey se volvió cansadamente y miró en torno. Su caballo estaba allí. Pero en lugar de relinchar y brincar para festejarle, el fiel animal permanecía inmóvil, mirando a través del cañón.

—Por ventura, sin mi carga y con la fuerza que estos rayos pueden impartir —pensó el rey— es posible que intente el salto.

El caballo estaba parado frente a los restos del puente natural sobre el cual tan temerariamente habían cruzado ambos el día anterior. El rey alcanzó al caballo con sus rayos. El noble animal, como si repentinamente le hubieran hincado las espuelas, embistió y saltó impetuosamente desde los restos del arco. Sus patas delanteras ganaron el borde opuesto, y con un terrible esfuerzo el caballo fue a dar en tierra firme.

Después se quedó quieto. Los restantes fragmentos del puente cayeron estrepitosamente a la sima, dejando un amplio e ilimitado boquete. El caballo permaneció mirando la hondonada. Pero aunque el rey le llamó por su nombre, la fiel criatura, que solía acudir a él al más ligero susurro, no le prestó atención. En unos instantes se alejó al galope por la senda que habían seguido los cortesanos.

Capítulo tercero

Al quedarse a solas con los niños, el rey se puso a pensar. Dirigió sus rayos hacia uno de los chicos y lo hizo ponerse en pie; después, siguiendo el consejo del anciano, pensó en una acción concreta. La acción concebida fue andar, y la descompuso en dos fases: una para mover el pie derecho, la otra para mover el izquierdo. Y descompuso la apatía que dominaba a los niños en sus dos componentes de placer y dolor: el placer ligado a la acción de mover el pie derecho, y el dolor ligado a la acción de la acción de mover el izquierdo. Inmediatamente, el niño adelantó su pie derecho, pero el izquierdo permaneció inmóvil. El niño había aceptado el placer pero rechazaba el dolor; o, podría decirse, que habiendo el rey ligado el placer y el dolor a dos acciones distintas, el niño había ejecutado la acción placentera y había omitido la dolorosa.

Después de haber esperado algún tiempo para ver si el niño se movía, el rey asumió el dolor de mover el pie izquierdo; al instante el niño movió el suyo, y tan pronto como tocó el suelo de nuevo, movió el derecho, es decir consumó la acción placentera.

Después se detuvo. Y por muchos dolores que el rey asumiese en relación al pie izquierdo, no fue capaz de hacer andar al niño normalmente. Tan pronto como el rey cesaba de asumir el dolor de mover el pie izquierdo, el niño se detenía con el pie derecho adelantado. Finalmente dejó de ocuparse del movimiento del niño, y éste se sumió de nuevo en el letargo.

El resto del día lo pasó el rey reflexionando y haciendo experimentos con los niños. Pero no obtuvo más éxito. Cualquier acción concebida para ellos, era únicamente ejecutada en su porción placentera, omitiendo la parte dolorosa.

Cuando se hizo oscuro, el rey notó la tenue luminosidad de sus rayos: si no los conociera, difícilmente los habría notado.

Ahora probó un nuevo experimento. Desprendiéndolo del resto, cogió uno de los rayos y lo dirigió sobre el cuerpo de uno de los niños, de manera que saliera y entrara en él, en un continuo fluir adelante y atrás.

El rey hizo entonces que se pusiera de pie, y de nuevo intentó hacerle caminar. Ésta era su idea: el niño necesitaba una fuerza que soportara su propio dolor si quería ejecutar un acto doloroso, y como los rayos le capacitaban para soportar su dolor, el rayo procedente del niño, que después volvía a él, podía permitirle soportar su propio dolor.

Como antes, descompuso la apatía en placer y dolor. El niño movió el pie derecho, y cuando lo hubo movido vio que, efectivamente, comenzaba a mover el izquierdo.

Pero no llegó a dar un paso completo, y tras el último movimiento del pie derecho, el izquierdo no se movió.

El rey probó a los niños una y otra vez, pero sus tentativas no llegaron a nada. Lo más que pudo obtener de ellos fue un paso vacilante del pie izquierdo.

Pasaron varias horas. Súbitamente descubrió la causa de su fracaso.

—Por supuesto —se dijo a sí mismo— no se mueven porque me he olvidado de asumir parte del dolor. Si continuaran moviendo sus pies izquierdos, no tendrían equilibrado su placer.

Y probó de nuevo con uno de ellos. El niño movió el pie derecho, después empezó a mover el izquierdo. El rey, por mediación de sus rayos, asumió ahora parte del dolor del movimiento del pie izquierdo, y el niño dio el paso completo. Después, por supuesto, movió el pie derecho, porque el acto era placentero, y otra vez el rey asumió parte del dolor de mover el pie izquierdo, y el niño completó su segundo paso. Andaba. La dificultad había sido superada. Pronto los dos niños estaban moviéndose de aquí para allá como huidizas sombras en la noche, y el rey sintió un leve dolor.

Los niños se le acercarían y hablarían con él, si el rey asumiera el exceso de dolor, haciendo placentera la acción para ellos. Pero estos seres no tenían ni idea de la influencia del rey sobre ellos, pues, gracias a que éste había asumido el exceso de dolor, encontraban la acción placentera, y estaban motivados a hacerla, cosa que no ocurría en su último contacto con el extraño ser al cual hablaban. Le miraban como a alguien más poderoso que ellos, y con sentimientos amistosos hacia ellos.

Tan pronto como se hubo asegurado del éxito práctico de sus planes, el rey dejó que los niños recayeran en su apatía mientras él pensaba. Concibió el propósito de formar con estos niños un estado como los que había conocido en la tierra; un estado con todas las ocupaciones y negocios de un reino, similar al que él había regido anteriormente. La visión del palacio que el anciano le había mostrado surgió ante él. En su imaginación vio los campos fértiles, entrecruzados de caminos; contempló la variada vida de un gran estado. Por consiguiente, desde aquel momento dirigió continuamente sus existencias, desarrolló sus poderes y aprendió a guiarlos. Y lo mismo que aprendiendo a leer se aprenden palabras completas que luego se descomponen en letras, con cuyas combinaciones se forman otras palabras, así el rey pensó al principio en acciones de naturaleza complicada, como andar, y asoció los momentos de placer y dolor con los actos que componían estas acciones. Pero en seguida se puso a considerar las acciones más simples mediante las cuales los seres podían andar, y asoció placer y dolor a los actos separados de estas acciones simples.

Al principio los seres tenían conocimiento de estos actos simples y nada más; pero, en previsión de acciones más complicadas, el rey desarrolló la vaga inteligencia que había en ellos hasta hacerles tener conciencia de acciones más complicadas. Las acciones más simples llegaron a ser instintivas para estos seres, que las ejecutaban sin saber por qué. Pero si en cualquier momento el rey dejaba de asumir la diferencia de dolor, estas acciones, aparentemente automáticas, se detenían.

A veces el rey encontraba sus planes molestos. De vez en cuando las criaturas caían en un estado de letargo. Soportaban demasiado dolor para que les mereciera la pena acometer acciones tan rutinarias. Pero cualquier complicación adicional u obstáculo imprevisto por el rey era demasiado para ellos, y les ahogaba. Para remediarlo, el rey asumía en cada acción una porción ligeramente superior de dolor que en la precedente. Empleó así una cierta porción de fuerza suficiente para soportar el dolor, para dar estabilidad a los movimientos de rutina. Y el excedente de placer sobre dolor así añadido era sentido por las criaturas como una especie de placer generalizado, que les hacía aferrarse a la vida.

Guiando a estos seres hacia el fin que se había propuesto, el rey tuvo que tratar con seres vivientes y móviles, seres en constante transformación. Y eso le llevó a adoptar como modelo de actividad para estos seres no una acción simple, sino una sucesión de acciones del mismo género, una a continuación de la otra. Así, una criatura a la que se había asignado una determinada actividad, seguía ejecutándola de manera uniforme hasta que el rey deseara cambiarla.

Otra vez era importante reagrupar a los seres para impedir que se perdieran en las zonas remotas del valle. En consecuencia, el rey, dejando el resto intacto, asumió una determinada cantidad del dolor incluido en el movimiento hacia el centro. De este modo, los habitantes del valle estaban inclinados a dirigirse hacia el centro, porque obrando así equilibraban su placer, y estando continuamente a la vista del rey no se perdían.

Por supuesto, si por cualquier razón el rey quisiera alejarlos del centro, bastaría con que dejara de soportar el dolor del movimiento en esa dirección, y entonces ellos estarían únicamente bajo la influencia de otra tendencia, que él les impartiría gracias al dolor aceptado en otra dirección. Y en todo lo que hizo el rey tuvo en consideración las circunstancias que rodeaban a estos seres, y los objetivos que pretendía lograr. No desperdició ni un ápice de su capacidad de asumir dolor, simplemente para darles gusto, sino que siempre combinaba el placer que les procuraba a ellos con alguna acción externa.

Con el paso del tiempo y el aumento del número de habitantes, el rey introdujo mayor orden y regularidad en las innumerables actividades que había concebido para ellos. Las actividades eran rutinas normales, condicionadas por el ambiente de cada ser y las costumbres de aquellos que vivían con él. Una rutina no cesaba de pronto sin que hubiera compensación; si el rey deseaba detenerla, dejaba que otra actividad ocupara en seguida su lugar, evitando así el desbarajuste. Gradualmente los seres se hicieron más inteligentes, de modo que podía confiárseles rutinas más complicadas, que llevaban a cabo con éxito, siempre por supuesto que el rey asumiera el excedente de dolor necesario para que les mereciera la pena ponerse en funcionamiento. E incluso fueron capaces de llevar a cabo actividades simples a gran escala, que implicaban la cooperación de simples actos mecánicos. Pues tenían un sentido de la analogía, y, habiendo observado determinada actividad a la que el rey les había inducido a pequeña escala, y en la que habían encontrado un equilibrio de placer, estaban preparados para intentar otra similar a mayor escala.

De la inteligencia en aumento de los habitantes del valle se desprendía un rasgo distintivo que vale la pena mencionar. Muchas de las posibles actividades que estos seres podían acometer, en vez de una parte placentera primero y otra menos dolorosa después, consistían en una parte dolorosa seguida de otra placentera. Esto ocurría así debido a la particular disposición de las acciones que formaban la actividad compuesta, acciones que tenían ya asignados sus momentos de dolor o de placer, y solía ocurrir en tales disposiciones que la primera parte de la actividad era dolorosa y la siguiente placentera.

Una vez desarrollada la inteligencia de los habitantes del valle, el rey, haciéndoles pensar en una actividad determinada, podía inducirles a llevarla a cabo. Pues la idea del placer que acompañaría a la segunda parte de la actividad aliviaría el dolor de la primera. Y esto, unido a la porción de dolor que el rey soportaba, contrarrestaba casi el dolor ligado a la primera parte de la actividad. Así era como las criaturas podían superar la parte penosa de la actividad. Pero cuando llegaban a la segunda parte se llevaban una gran decepción. Pues según la ley del valle, el placer y el dolor eran iguales (a excepción de la pequeña parte que soportaba el rey). La expectación había sido tan grande que cuando le llegó su hora a las acciones normalmente asociadas en sus mentes al placer, el previsto placer se había agotado en gran parte.

De estas circunstancias surgió un dicho entre los habitantes del valle, algo exagerado pero con un fondo de verdad relacionado con lo que se ha descrito. El dicho era el siguiente: «El placer que nos hace emprender un trabajo, desaparece en cuanto éste se acaba, y no queda sino comenzar otro nuevo.» O dicho de otra forma: «El goce de una cosa radica en su anticipación, no en su posesión.»

Todo esto que se ha descrito tan sucintamente había ocurrido en realidad en bastante tiempo. Ahora se cultivaban los campos y se construían mejores casas. La población del valle había aumentado considerablemente en número, y estaba dividida en tribus, que habitaban diferentes zonas del valle. Pero el lugar preferido era el centro, y solía haber disputas y luchas por su posesión. Allí era mayor la actividad de sostén del rey y la vida estaba más desarrollada.

En las inmediaciones del valle moraba la gente más ruda y menos evolucionada, que los más próximos al centro llamaban bárbaros y salvajes.

Capítulo cuarto

Cuando el rey advirtió que los habitantes del valle se parecían cada vez más a los seres humanos que había conocido, comprendió que estaba solo y deseó tener contacto con ellos. Pero cuando compareció ante ellos le reconocieron en seguida como alguien más poderoso que ellos mismos, y tuvieron miedo de él. En su alarma intentaron ponerle las manos encima. Entonces el rey, para impedir sus ataques, retiró su continuo sostén del excedente de dolor de todas sus acciones, y los atacantes cayeron en la apatía, convirtiéndose de nuevo en los niños que había encontrado al principio. Un horrible rumor se esparció entre los habitantes del valle acerca de un espantoso ser surgido entre ellos, que sumía en el letargo y la muerte a todo aquel que le mirase. Por eso, el rey dejó de andar entre ellos. Sin embargo, había pasado tanto tiempo desde que oyó por última vez el sonido de una voz, que deseaba compañía. Buscó de nuevo al anciano, y, deteniéndose en el borde de la sima, le llamó.

El anciano apareció.

—¿Estás cansado, ¡oh rey!, de tu tarea? —dijo.

—No —replicó el rey—. Pero deseo darme a conocer a la población, a fin de hablar con ellos y ellos conmigo.

El anciano le sugirió que entregara alguno de sus rayos a uno de estos seres, quien de esta forma, y dada su capacidad para soportar dolor por cuenta ajena, sería como el rey y le entendería.

El rey inspeccionó todo el valle y entre todos sus habitantes encontró uno física y mentalmente más perfecto. Era hijo de un rey, destinado a su vez a reinar sobre una numerosa población. El rey le dio alguno de sus rayos, los cuales se transmitieron del príncipe al resto.

Inmediatamente el príncipe se despertó, como si saliera de un sueño. Comprendió la existencia y vio que en realidad el dolor y el placer estaban equilibrados. Constatado esto, y conociendo el poder de los rayos, así como la facultad que tenía, si asumía dolor, de hacer que los demás superaran el placer y el dolor, y despertaran de su apatía, el príncipe exclamó:

—En el valle una cosa sucede a la otra; el dolor sigue al placer, y el placer al dolor. Pero la causa de toda existencia radica en soportar dolor. Por tanto busquemos un final a este espectáculo. Imploremos para ser liberados, pues, al cesar el dolor, podremos finalmente pasar a la nada.

Así el príncipe, sabiendo que la causa de la existencia era el dolor, comprendió vagamente que el rey lo soportaba; y, advirtiendo el arduo esfuerzo de usar los rayos para debilitar la estructura de los habitantes, deseó ardientemente el fin de la existencia.

Con todo, sus actos fueron siempre nobles, y pasó de tribu en tribu, soportando las cargas y provocando la actividad de los durmientes.

Capítulo quinto

Es oportuno dar ahora un preciso informe acerca de las actividades del rey, y explicar cómo mantuvo la multiforme vida del valle.

La mejor manera es tomar un ejemplo tópico y adoptar el método descriptivo árabe: esto es, el que usan los árabes para describir cantidades numéricas. En el sistema de numeración árabe, por ejemplo, si nos preguntan los días que tiene el año, primero contestamos 300, que es una falsa respuesta, pero nos ofrece la mayor aproximación a la centena; después decimos sesenta, lo cual es correcto; finalmente añadimos cinco, obteniendo la respuesta correcta, a saber, 365. En este caso simple la descripción es tan rápida que difícilmente nos damos cuenta de la naturaleza del sistema empleado. Pero el mismo método, aplicado a temas más difíciles, presenta las siguientes características. Primero, se hace una exposición del tema a describir, y se presenta al lector como si fuera auténtica. Después, cuando ha sido comprendida, se hace otra exposición, generalmente algo contradictoria, y la primera opinión formada debe enmendarse. Sin embargo, ambas exposiciones, tomadas en conjunto, son presentadas como auténticas. Cuando en la mente del lector ha tomado cuerpo esta idea, se formula otra declaración que, asimismo, debemos aceptar como correcta, y así sucesivamente, hasta que, con las sucesivas exposiciones y contradicciones, o correcciones, la idea finalmente producida se corresponde con los hechos, tal y como los conoce el descriptor.

Así pues, la actividad del rey será descrita mediante una serie de exposiciones, y obtendremos la verdad del conjunto de exposiciones y sucesivas correcciones por ellas provocadas.

Cuando el rey quería que un ser comenzara una actividad, escindía su apatía en placer y dolor. El placer lo ligaba a un acto que llamaremos A. El dolor lo asociaba con otro acto que llamaremos B.

Estos dos «actos», A y B, que juntos forman lo que llamamos una «acción», eran de tal naturaleza que el proceso de ejecutar primero A y luego B formaba parte del método de organización de la vida en el valle.

El acto A podemos representarlo como el movimiento del pie derecho, y el B como el del izquierdo. Entonces, AB será la acción de dar un paso completo. Ésta no es, sin embargo, más que una ilustración superficial, pues los actos que representamos con A y B son actos fundamentales, un gran número de los cuales aparece en cualquier simple acto externo que podamos observar o describir.

Supongamos por el momento que hubiera una sola criatura en el valle. El rey escindiría su apatía con vistas a la acción AB. Pongamos que escinde su apatía en 1.000 partes de placer y 1.000 de dolor. En cuanto al placer, permite que la criatura lo experimente completo; del dolor asume una cantidad que representaremos por 2. El ser tiene, pues, 1.000 partes de placer y 998 de dolor, y la acción se completa. Su sensación se mide con el número 1.000 en el primer acto, y con 998 en el segundo.

Pero no era intención del rey provocar acciones fundamentales tan limitadas y acabadas. Como modelo de actividad fundamental, eligió una acción y la hizo repetir una y otra vez a la criatura. Primero el acto A, después el acto B. Guando se completaba la acción AB, volvía de nuevo a un acto del tipo A, y después a un acto del B. La criatura estaría, pues, ocupada en una práctica de este tipo AB, AB, AB, y así sucesivamente.

Y aunque la criatura hubiera estado sola, y ésta fuera la única actividad que le concerniese, el rey habría seguido soportando 2 partes de dolor por cada una de estas acciones. Habría mantenido la práctica permanentemente, soportando la criatura 1.000 partes de placer en cada A, y 998 de dolor en cada B.

Al llegar a este punto podemos preguntarnos si no sería mejor proporcionar un ejemplo de estas prácticas elementales que el rey puso en funcionamiento. Una petición razonable en apariencia, pero en un cierto sentido demasiado perentoria. Pues en nuestro mundo podemos conocer la naturaleza de los movimientos de los átomos sin que seamos capaces de explicar exactamente cómo es el movimiento de cada uno de ellos. En tales casos no hay más remedio que recurrir a un modelo. Considerad de nuevo el ejemplo de un cristal. Sabemos que el cristal tiene una determinada estructura morfológica, y, sin embargo, por mucho que lo dividamos, sus partes presentan idéntica conformación. No podemos aislar los elementos cristalinos primarios, pero suponemos que deben ser capaces de producir el cristal mediante su combinación.

Por consiguiente, la vida en el valle, en sus principales aspectos, parecía el resultado de una combinación de rutinas como las que hemos explicado. Se registraban cambios y repentinas transiciones, pero el esquema general de vida que predominaba era una rutinaria alternancia de actos placenteros y dolorosos. Estaba elaborada a partir de rutinas elementales, con las que el rey podía contar, y que, a no ser que modificaran sus combinaciones, tendían a generar procesos rítmicos de mayor importancia. Incluso los cambios y precipitaciones eran de naturaleza recurrente, pues si repentinamente se alteraba cualquier rutina en el valle, se descubrían casos parecidos de alteración de otras rutinas sujetas a condiciones similares. Así pues, el tipo fundamental de acción que el rey instituyó fue una rutina del tipo AB, AB, como se describió anteriormente. Pero hubo dos circunstancias que provocaron una variación, por lo que la simple rutina fue modificada.

Primero: no había solamente un ser, sino varios.

Segundo: el rey quería librarse de vez en cuando de su capacidad de soportar dolor.

No quería tener que usarla continuamente a fin de mantener las rutinas que había puesto en marcha al principio, y aquellas otras estrechamente ligadas a ellas.

Cuando comenzó a organizar la vida de estos seres, no se reservó conscientemente parte de su capacidad de soportar dolor, sino que la proyectó enteramente en las actividades que había iniciado. Sin embargo, de vez en cuando deseaba iniciar nuevas actividades completamente desconectadas de las viejas, y por esta razón se reservaba una parte de su capacidad de soportar dolor, como mostraremos luego.

Los seres eran muchos. El rey eligió que la actividad tipo de cada uno de ellos debía ser una rutina. De esa manera podía contar con la actividad, y considerarla como un proceso asentado en cuyo funcionamiento era posible confiar. Pero con el desarrollo de las rutinas, los seres entraban en contacto entre sí, y, por su simple coexistencia, hacían algo distinto de lo que era una práctica rutinaria. Se entremezclaban de diversas maneras. Luego, a fin de beneficiarse de las combinaciones de estas rutinas, o para modificarlas, fue necesario poner en marcha otras rutinas.

Para poder dar vida a estas rutinas relacionadas entre sí, el rey adoptó el siguiente plan.

En la primera acción AB escindió la apatía de las criaturas en 1.000 partes de placer y 1.000 de dolor, asumiendo sobre sí mismo 2 partes de dolor. Así, la criatura se quedaba con 1.000 partes de placer y 998 de dolor. En la siguiente acción AB no escindió la apatía de los seres en otras tantas partes de placer y dolor, sino en 980 de placer y 980 de dolor; es decir: cada instante la sensación experimentada era menor en 20 unidades a la correspondiente a cada instante de la primera acción.

Es obvio, por tanto, que si, descargándole de 2 partes de dolor, a un ser le merece la pena experimentar 1.000 partes de placer y 998 de dolor, asimismo si el rey soporta 1 parte de dolor, al ser le valdrá la pena experimentar 500 partes de placer y 499 de dolor.

Y una relación similar se establecerá con las diferentes cantidades de placer y dolor. Está claro que si el ser experimenta 980 partes de placer y otro tanto de dolor, el rey no debería soportar necesariamente lo mismo que cuando aquél experimentaba 1.000 de placer y la cantidad correspondiente de dolor.

Consecuentemente, si el rey dividiera la apatía de las criaturas en 980 partes de placer y 980 de dolor, no sería necesario que asumiera 2 partes de dolor para convencer a los seres a acometer alguna acción.

El rey no tendría que soportar las 2 partes de dolor, y así podría liberar una parte de su capacidad de soportar dolor. Exactamente la cantidad necesaria para convencer a un ser a emprender una acción con instantes de 20 partes de placer y 20 de dolor.

Y esto, con una corrección que más adelante veremos, es lo que hizo el rey. Empleó la capacidad de soportar dolor así liberada en iniciar otras rutinas. Así, en la rutina AB, AB, AB primero de todo estaba la acción AB. Después, junto a la segunda acción AB, el rey (con la capacidad de soportar dolor liberada) iniciaba una acción CD, comienzo de una nueva rutina CD, CD, CD. Así, mientras la primera rutina proseguía y entraba en contacto con otras rutinas, brotaban nuevas rutinas suplementarias que regulaban y se valían de las combinaciones de las viejas rutinas.

La cantidad de momentos de placer en la rutina CD era (con una ligera corrección explicada a continuación) igual a 20, medida en sensación. Así pues, si el valor de cada momento de placer en el primer A eran 1.000, el momento de placer en el segundo A era 980, y 20 en el tercer C. Por tanto, la cantidad total de sensación en el segundo A y en el acto C asociado, era en conjunto (pero con una pequeña corrección) igual a la sensación en el primer A. Los tres elementos característicos de los seres del valle son, pues, bastante obvios.

1. Existe como tipo fundamental la rutina AB, AB, AB, que implica una sensación progresivamente disminuida.

2. Existen rutinas CD, CD, etc., conectadas con la AB, AB, en las cuales reaparece la sensación desaparecida.

3. En la misma acción AB hay una desaparición de sensación. La sensación correspondiente a A es 1.000, la correspondiente a B es 998. Por tanto, parece haber desaparecido una porción de sensación equivalente a 2. Este 2 es, por supuesto, el dolor que el rey soportaba, y era el medio mediante el cual la criatura era inducida a proseguir con su acción. Pero, si lo consideramos bajo el punto de vista de la sensación, parece equivaler a una disminución cuantitativa.

Debido a la corrección antes mencionada, esta disminución cuantitativa estaba regularmente presente en toda la rutina.

A falta de la corrección final, la teoría de la actividad del rey está ahora completa. Existen ciertas dificultades matemáticas que proporcionan una exhaustiva explicación, algo oscura de expresión. Cuando realizamos un examen general de la teoría nos basta con comprobar aproximadamente cómo se mantiene en pie; pero si intentamos adoptarla, la exactitud de las relaciones numéricas se convierte en una cuestión de vital importancia.

Debe añadirse que los números antes indicados han sido tomados únicamente con propósitos ilustrativos. En realidad, el dolor soportado por el rey era proporcionalmente menor.

La exhaustiva explicación que sigue trata de pequeñas cantidades numéricas. Mejor sería omitirla por el momento, y volver a ella más tarde como consulta.

Explicación exhaustiva

De momento nos atenemos a los números usados anteriormente. Cuando el rey hubo liberado la suficiente capacidad de soportar dolor en la segunda acción de la rutina AB, AB para iniciar otra rutina CD, de 20 partes de placer y 20 de dolor, no la empleó toda. Sólo utilizó la suficiente para poner en marcha una rutina en la que los momentos de placer y de dolor experimentaban una sensación de valor 16. La rutina CD estaba compuesta de actos con 16 partes de placer y 16 de dolor.

La sensación en el primer A era 1.000, y en el primer B 998, con una disminución de 2 unidades. En el segundo A era 980, y en el C, iniciado paralelamente al segundo A, no era 20, como podía esperarse, sino 16, con una pérdida de 4. El primer A excede en 20 al segundo. Buscando estos 20, encontramos 16 en C. Pero ha habido una desaparición de 4 unidades.

Examinando ahora los sucesivos actos de cada serie, tenemos en A una sensación de valor 1.000, en B una sensación de 998, y en A y C juntos una sensación de 996. La causa de la pérdida entre A y B ya ha sido explicada. Falta por considerar la que se produce entre B y el segundo A.

Ya se ha dicho que el rey se había reservado una parte de su capacidad de soportar dolor en la rutina AB y todas las relacionadas con ella, de manera que podía iniciar otras actividades completamente desligadas de las que había creado; sin embargo, antes de conducir a estos seres por el sendero de la vida, tuvo en cuenta su naturaleza así como los frutos de su propia actividad. Y, como consecuencia de su reserva de capacidad de soportar dolor, la cantidad de sensación en C no fue 20 sino menos. Esta pérdida de 4 unidades de sensación en la criatura correspondía en el rey a la liberación de cierta porción de su capacidad de soportar dolor. Y así, según avanzaba el proceso, el rey siempre recuperaba alguna porción de su capacidad.

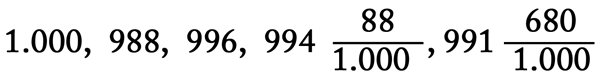

En el cuadro que se adjunta, la primera línea expresa la cantidad de sensación en las acciones AB, AB. La segunda línea de cifras expresa la cantidad de sensación en las acciones CD, CD. La tercera línea se refiere a otra rutina EF, EF, originada de forma similar a CD. La cuarta línea representa la cantidad de dolor soportado por el rey, y la quinta, su disponibilidad de capacidad de soportar dolor.

Si sumamos la cantidad total de sensación que experimenta la criatura durante la rutina original y las rutinas de las sucesivas fases tendremos:

y así sucesivamente.

Al final, la proporción de dolor soportado por el rey era tan pequeña comparada con la sensación experimentada por la criatura que A y B aparentaban análoga sensación.

En el segundo A y en C, juntos, la sensación resulta aparentemente igual a la de B. Y en lugar de una rápida disminución de sensación, como la mostrada anteriormente, el ser sólo podía detectar de manera evidente alguna disminución de sensación si previamente había emprendido la gran multiplicidad de actos de las rutinas primarias y sus asociadas. Así, como antes expuse, había:

1. Una rutina de sensación constantemente decreciente.

2. Rutinas relacionadas, cuya sensación era aparentemente igual a la que perdió en A.

3. Una continua pérdida de sensación en la experiencia de los seres a cada paso de la rutina. La sensación que podían experimentar disminuía con cada paso subsiguiente.

Capítulo sexto

La historia de los acontecimientos que tuvieron lugar en el valle, en su debido orden e importancia, debe buscarse en otra parte.

Pero volvamos y contemplemos la situación del valle y de sus habitantes. Veamos qué ha sido de ellos después de tan gran lapso de tiempo.

Es una tierra fértil y hermosa. En la mayor parte está cultivada. No hay guerras: aun en los más extremos confines del valle reina la paz. Dejando atrás los remotos confines donde todavía habita una raza bárbara, encontramos, según nos aproximamos a la metrópoli, gente cada vez más cortés y refinada. En la misma metrópoli, los edificios son numerosos y de gran tamaño. El palacio que el rey había visto surgir al sonar la música del anciano está ahí, pero lo habita otro gobernante. Cerca del palacio existen dos vastos edificios a ambos lados de un amplio patio abierto. En las cercanías no existe ninguna otra construcción salvo un edificio de ladrillo relativamente pequeño, en medio. Estos edificios albergan la sala de reuniones de los dos consejos más importantes del valle. En uno de ellos, a la izquierda del palacio, encontramos a los más distinguidos habitantes, a los cuales, por especial inclinación o aptitud, se les confiaba la regulación del placer y el dolor de todos los demás. Ellos redactaron las reglas según las cuales cada habitante debía conformarse en su búsqueda de placer, y formularon las disposiciones necesarias para que toda la población pudiera aumentar el placer y evitar el dolor.

En el edificio a la derecha del palacio encontramos a aquellos habitantes que habían estudiado más profundamente la naturaleza de la sensación, y que, por temperamento o por otros motivos, habían prestado atención, en el curso de sus estudios, no tanto a los sentimientos, fueran estos dolorosos o placenteros, sino más bien a su cantidad y a la regularidad de su recurrencia. Eran los pensadores, de los cuales la gente práctica extraía sus normas de conducta. Era competencia suya procurar los medios y maneras de ejecutar cuanto se decidía en la otra asamblea. No solían proponer verdaderas leyes, pero siempre eran capaces de mostrar cómo poner en práctica las propuestas del otro consejo.

Ahí radicaba su poder. El rey había asociado las sensaciones de placer y de dolor a determinados actos, y había dado a cada ser una rutina. De la misma manera que el rey había hecho uso de esta rutina y había combinado las rutinas de los diferentes individuos para obtener los resultados deseados, así hicieron los soberanos del valle. Las rutinas de los individuos fueron estudiadas y clasificadas, y cuando se requería algún trabajo se seleccionaban a aquellos individuos cuyas rutinas fueran más apropiadas, y se trasladaban al lugar requerido. A tal fin, era necesario un estudio cuidadoso de las diferentes rutinas, y asimismo el conocimiento de la fase en la que se encontraban. Pues de nada serviría transferir a un trabajo apenas comenzado a un individuo cuya rutina estuviera casi finalizada. Por consiguiente, se idearon los más delicados instrumentos y procedimientos para medir la cantidad de sensación, placentera o dolorosa, experimentada por cualquier individuo, y se hizo una cuidadosa clasificación de todas las rutinas.

Pero es mejor examinar ordenadamente la constitución del estado, y considerar las cuestiones del placer y del dolor como las más importantes.

Las criaturas sabían buscar el placer y evitar el dolor, y el principal objetivo era hacerles la vida más placentera. Dos fueron las medidas adoptadas: la eliminación de las causas del dolor, y la adquisición de causas de placer.

Causas de dolor y de placer eran para ellos aquellos objetos con los cuales había asociado el rey las sensaciones de placer y de dolor en los momentos iguales y opuestos en los que había escindido su letargo.

Pero en este aspecto estaban hasta cierto punto en un error, pues el rey había escindido su apatía en placer y dolor, no tanto respecto a las cosas como respecto a las acciones. Por ejemplo, en muchas zonas del valle se encontraba una peculiar especie de concha, cubierta de extrañas e intrincadas líneas y marcas. Con respecto a esta concha el rey había separado la apatía de los habitantes en dos momentos: uno de dolor, relacionado con el trazado de las sinuosidades y entrelazamiento de colores sobre la concha, y otro de placer, derivado de la contemplación de la concha una vez descifrados los entrelazamientos y sinuosidades. Además, los habitantes tenían la costumbre de considerar a la concha antes de ser descifrada como un objeto doloroso, y como un objeto placentero después de su desciframiento. Y los que podían se procuraban tantas conchas como les era posible, y experimentaban una oleada de placer al mirarlas.

En épocas más remotas los que descifraban las conchas, o hacían trabajos similares, se veían forzados a ello; eran una especie de esclavos dependientes de la voluntad de sus amos, los cuales les privaban de todos los placeres de la vida. Pero en esas remotas épocas surgió un grave problema, porque cuando los amos les arrebataron todo el placer, grandes cantidades de esclavos se hundieron en el letargo y parecía que el valle hubiese caído en la inercia.

Este hecho produjo un gran temor entre los habitantes del valle, los cuales finalmente decidieron que nunca más deberían ser esclavos. Cuando un habitante trabajaba para otro debía hacerlo porque le mereciera la pena.

De esta manera las cosas supuestamente placenteras veían sensiblemente disminuida su capacidad de proporcionar placer. Pues si a cualquier hombre le hubiera merecido la pena descifrar alguna de esas conchas, habría tenido que dedicarle una gran cantidad de dolor, o casi todo, para compensar el placer que le había inducido a la empresa.

Por consiguiente, una vez entregada la concha no quedaba mucho que gozar, dado que según la ley del valle el placer y el dolor eran equivalentes, y el descifrador, no habiendo padecido en general demasiado dolor, disponía asimismo de poco placer. De hecho, en aquel tiempo la moda de los más poderosos habitantes de llenar sus casas de objetos considerados placenteros estaba de algún modo sobrepasada, y se había convertido en proverbio: «Es preferible descifrar las propias conchas.»

Podría parecer extraño el hecho de que algunos habitantes pudieran encargar a otros que descifraran sus conchas por ellos, o, en todo caso, que las descifraran de forma que quedara en ellas un resto de placer. Pero este poder por parte de algunos habitantes estaba subordinado a la actuación ordinaria del rey. Pues, soportando la diferencia de dolor en innumerables aspectos de la vida de cada uno de ellos, el rey les hacía la vida en conjunto placentera, y ellos se esforzaban en proteger su propia vida que era fuente de placer. Algunos de los más poderosos habitantes tenían la facultad de negar a los demás los medios de subsistencia, a menos que trabajaran para ellos. De ahí la posibilidad para los más poderosos, en posesión de un margen de placer, de obtener las cosas que querían.

Pero las autoridades, que habían estudiado la vida del valle en relación con el placer y el dolor, intuyeron un peligro en esta relación entre los más poderosos y los menos poderosos. Pues, con el incremento de la población, el poder crecía cada vez más concentrado en pocas manos, y la tendencia general era a obligar cada vez más a los habitantes a asumir la parte dolorosa de las acciones, dejando las partes placenteras para los más poderosos. De vez en cuando, antes que el consejo de los sabios regulase el asunto, grandes cantidades de habitantes se postraron en un estado letárgico. Así es que crearon muchas leyes para frenar la acción de los más poderosos, los cuales, en verdad, estaban tan dispuestos a formularlas como a cumplirlas, ya que no les agradaba ver grupos de gente abandonándose a un estado letárgico.

Pero no sólo en este aspecto, sino en todos los demás, los sabios regulaban los asuntos del valle para hacer la vida más placentera.

Tenían severas leyes contra quienes privasen a otros de placer sin su consentimiento, con violencia o engaño. Hacían todo lo posible por evitar el estado de letargo. Pero en un aspecto sobre todo fueron extremadamente cuidadosos y precavidos: en protegerse de aquellas causas de turbación, ansiedad y dolor que pudieran derivarse de la comunidad en su conjunto. Cualquier cosa tendente a bajar el nivel general de confort fue cuidadosamente excluida. Las irregularidades se redujeron al mínimo; y en cierto aspecto se dio un gran paso adelante.

En el consejo de los sabios encontró gran oposición, pero finalmente se convirtió en ley.

Los nacidos en el valle que padecieran cualquier enfermedad incurable, o deformidad evidente, o que por su aspecto delicado pareciera probable que fueran a causar más dolor que placer, eran inmediatamente eliminados. La ventaja para los habitantes del valle era, a sus ojos, inmensa: su visión no sería molestada con deformidades, y la penosa obligación de atender a los enfermos experimentaría una considerable disminución en cuanto el edicto se convirtiera en ley.

El importante deber de decidir sobre la eventual extinción sin dolor de cada recién nacido estaba reservado a un grupo de inspectores, que permanecía breve tiempo en cada una de las regiones del valle, por temor a que se dejaran influenciar al conocer personalmente a los individuos cuyos hijos habían provocado su intervención.

Capítulo séptimo

Pasando al otro gran edificio, donde se reúnen los otros sabios, es conveniente describir lo que podría llamarse la evolución intelectual del valle, teniendo en cuenta que su precedente era la evolución moral. El curso que habían tomado las opiniones de los pensadores del valle era el siguiente.

Al principio no tenían ideas claras, sino todo tipo de opiniones simples y suposiciones. Por fin comprendieron ciertas tendencias generales —como la que les impulsaba hacia el centro del valle— y se explicaron muchas inclinaciones que antes les habían confundido. Y estimulados por este gran descubrimiento, lo examinaron cada vez más de cerca. Y descubrieron muchas tendencias especiales, como la que les impulsaba hacia el centro del valle, que el rey había creado y hecho funcionar como regla general, a menos que deseara lo contrario. Y casi consiguieron aislar las rutinas más simples, de manera que en la práctica el sistema adoptado por el rey no constituía un misterio para ellos.

Notaron que un acto A era seguido por otro B. Y, sin tener en cuenta que uno era placentero y el otro doloroso, midieron la cantidad de sensación presente en ambos actos.

Después tomaron la siguiente pareja de actos, es decir: A y B una vez más, y midieron la cantidad de sensación presente en ellos, descubriendo que disminuía gradualmente.

Al principio pensaron que la sensación acabaría por estancarse; pero después advirtieron que se iniciaban otras acciones próximas a la rutina AB, a medida que ésta última disminuía bajo el punto de vista de la sensación.

Naturalmente, estas otras acciones las inició el rey, quien, como se describió anteriormente, había liberado su capacidad de soportar dolor en la rutina AB. Pero, desconociendo por completo esta acción por parte del rey, o la misma persona del rey, la conclusión a la que llegaron fue ésta: que la sensación se transmite. Si no se conserva en la rutina AB, la parte no conservada pasa a las demás rutinas CD, EF, etc.

Entonces midieron con mucha atención y descubrieron, sobre la base de sus cálculos, que las rutinas que brotaban al extinguirse la rutina AB tenían una sensación igual a la que se había perdido en la rutina AB, AB.

Y de ahí concluyeron que la cantidad de sensación o sensibilidad era constante. La llamaron fuerza viva y dijeron que debía transmitirse y que, dondequiera que apareciese, sería igual a como era al principio. Pero, pasado un cierto tiempo, mediante medidas más meticulosas y más paciente reflexión, descubrieron que una parte de sensación permanecía todavía inexplicable.

Consideremos, por tanto, una rutina consistente en los actos A,B; A,B; A,B. Para que los actos A,B merecieran la pena, el rey soportaba una cierta cantidad de dolor. Refiriéndonos a los números citados precedentemente, si en A hay 1.000 partes de placer, en B sólo habrá 998 partes de dolor. Por consiguiente, la sensación no era igual en los dos actos A y B. Parte de las sensaciones había desaparecido, y la porción ahora considerada —por la cual B era menor que A— no había iniciado aún nuevas rutinas. Esta pérdida no podía ser explicada como ocurría con la diferencia de sensación, entre la primera acción AB y la segunda acción, consistente en los actos A y B sucesivamente. Se había producido una pérdida de sensación contrarrestada por el incremento de sensación en otras rutinas.

Pero además había una pérdida adicional. La porción de sensación que se perdía no era recuperada en ninguna rutina conocida.

Fue precisamente el aguante por parte del rey lo qué produjo la aparición de una pérdida de sensación tal que el acto B era inferior al acto A en cuanto al nivel de sensación. Pero los habitantes del valle —al menos los sabios— estaban firmemente convencidos de que la sensación no podía ser aniquilada o reducida. Así que concluyeron que la sensación se convertía en una forma de la cual no se recuperaba nunca, por lo que podía afectarles. Imaginaron que todavía existía, pero que había desaparecido irremediablemente de la vida de los habitantes del valle.

Con los números que hemos elegido y los sencillos ejemplos que hemos puesto, este razonamiento parece bastante claro. Pero en realidad era tan complicado el estado de las cosas en el valle, y tan pequeña la proporción de dolor que el rey soportaba en cada acción por separado, que haber llegado a este resultado implicaba una investigación de no poco empeño.

Es interesante mencionar las palabras exactas que estos investigadores utilizaron en el valle. Al ejecutar el acto placentero A, dijeron que los seres adquirían una mayor animación. En el cumplimiento del acto doloroso B, dijeron que pasaban a una posición más ventajosa. Utilizaron el término ventajosa porque, tras completar el acto doloroso B, los seres estaban listos para comenzar una vez más la parte placentera de la acción A. Y en esta parte manifestaron más vivacidad.

Pese a la alternativa sucesión de actos de mayor vivacidad y más ventajosos, y aunque la nueva cantidad total de sensación era casi igual de un acto al siguiente, la igualdad —tuvieron que reconocerlo— no era, sin embargo, completa. Una porción de sensación se había escapado, ciertamente, de la esfera de sensibilidad de la población. Nosotros sabemos que esta sensación desaparecida era en realidad la parte de dolor soportada por el rey a lo largo de toda su vida.

Pero ellos no sabían nada de esto y llegaron a una conclusión bien diferente. Dijeron: «Si parte de la sensación surge y desaparece continuamente de la vida de los habitantes del valle, aunque la sensación no se destruya, está verdaderamente perdida para nosotros.»

Y entonces pensaron: «Seguramente la cantidad de sensación debe ser siempre la misma. Si una parte desaparece continuamente, de manera que no podemos sentirla, la porción dejada atrás, y que sentimos, debe disminuir continuamente.»

Luego concluyeron que la sensación en el valle estaba en gradual disminución. Cada vez se sentía menos. Pasado un tiempo, que ellos calcularon con cierta ostentación de precisión, toda la sensibilidad abandonaría a los habitantes y desaparecería de alguna irremediable manera. Todos los seres del valle caerían en un estado letárgico.

Así, cuando en el curso de sus investigaciones descubrieron la actuación del rey, que era causa incesante de todas las vidas, la interpretaron como la gradual aniquilación de la vida.

Aún nos queda por mencionar el pequeño edificio entre las dos salas conciliares.

Cuando el rey hubo relacionado el placer y el dolor con los diferentes actos que los habitantes del valle debían consumar, tuvo necesariamente que dejar que el acto placentero tuviese prioridad de ejecución. Después, recurriendo a los rayos curvilíneos, consiguió que los habitantes ejecutaran el acto doloroso después del placentero, de manera que ambos formaran la acción completa ideada por el rey. Pero este eslabonamiento no era muy seguro. La gente tenía tendencia a ejecutar el acto placentero y omitir el doloroso.

Pero en las cosas que necesariamente concernían a sus vidas, el rey, asumiendo repetidamente el dolor del acto doloroso, mantenía a los seres en continuo movimiento.

Pues, una vez ejecutado el acto placentero, caían en un estado de letargo, hasta que el dolor del acto doloroso fuera soportado por ellos o para ellos. Por tanto, si el acto del que tomaban la parte placentera, descartando la dolorosa, aparecía ante sus vidas, el rey, soportando el dolor, colocaba una y otra vez en posición ventajosa a los que habían eludido la parte dolorosa, de manera que pudieran iniciar de nuevo la rutina con otro acto placentero. Y a menudo, cuando volvía a empezar, los seres se adaptaban a la rutina y soportaban el dolor del acto doloroso. A muchos, sin embargo, tras una prolongada ayuda, el rey se vio obligado a dejar caer en el letargo, dado que nunca ejecutaban la parte dolorosa de la acción.

El pequeño edificio era ahora la sala conciliar o cámara de investigación de los buscadores de nuevos placeres. Y con nuevos placeres querían decir lo siguiente: con los actos placentero y doloroso, que decidían las principales rutinas de sus vidas, no era prudente tomar el placer y omitir el dolor, porque eso les llevaría gradualmente a caer en el letargo. Pero eran muchas las rutinas que el rey había instituido además de las principales. Y si aceptaran la parte placentera de las acciones que constituyen estas rutinas secundarias, no se produciría ninguna tendencia al letargo en el curso principal de sus vidas, sino que simplemente tendrían un placer mayor. Naturalmente había que soportar el dolor del acto doloroso, pero como ellos lo rechazaban se lo dejaban al rey.

Hace mucho, a través de uno de los habitantes del valle con el que se había comunicado, el rey había enviado un mensaje a la población invitándola a no aceptar la parte placentera de una acción sin haber aceptado antes la parte dolorosa. Pero en la actualidad se había perdido el recurso de este mensaje, y el pequeño edificio lo habían construido como sala conciliar o cámara de investigación para la búsqueda de actos placenteros. En ella se discutían todas las posibles innovaciones. Y descritas las partes placenteras de estas nuevas acciones, hasta qué punto y en qué grado eran placenteras, la información se divulgaba por todo el territorio.

Capítulo octavo

Además de estos dos edificios principales, había en la metrópoli otros edificios públicos dedicados a fines diversos. Algunos de los más importantes eran colegios dedicados a la educación de los jóvenes.

En el colegio de sensaciones aplicadas había un estudiante que, en apariencia tan hábil como la media de sus compañeros, era en realidad el más atrasado de todos.

Había aprendido maquinalmente todas las doctrinas asimiladas por estas criaturas y podía explicar aparentemente cómo una sensación provocaba otra. Pero en él mismo no había ni una brizna de entendimiento. Parecía carecer del sentimiento de causa y efecto que los demás tenían. Como demostración bastará el siguiente ejemplo.

Para impedir que los habitantes se alejaran demasiado de la metrópoli, el rey había mantenido bajo constante vigilancia todos sus movimientos, y había soportado uniformemente parte del dolor derivado de los esfuerzos que ellos hacían moviéndose en dirección a la metrópoli. Sin embargo, no había aceptado ninguna parte del dolor producido por los esfuerzos tendentes a alejarlos de la metrópoli. Por tanto, ir hacia la metrópoli producía una sensación placentera. Ésta fue la inclinación general creada por el rey, porque de otra manera los seres que escapaban a su control inmediato hubieran ido a la deriva hasta los confines del valle, lejos de los lugares donde latía la vida activa que el rey solicitaba, y perdidos para los demás y para ellos mismos. Impartiendo esta sensación general de placidez al movimiento en dirección a la metrópoli, el rey agrupó a todos los habitantes, y supo la dirección a la que cada uno tendería, a menos que por razones especiales hiciera más placentero para aquéllos el alejamiento de la metrópoli.

Como ya ha sido mencionado, esta tendencia general había sido observada por los habitantes, los cuales sabían muy bien que cada individuo tendía a la metrópoli y que sólo los fuertes intereses locales, o la falta de puestos disponibles en ella o en sus cercanías, impedían que la alcanzaran. Si en la metrópoli hubiese habido algún puesto vacante, habría sido fácilmente ocupado por los vecinos de los países circundantes, porque ellos tenían tendencia a apiñarse.

Los eruditos la habían reconocido hace ya tiempo como una de las más importantes leyes del valle. Y los estudiantes de la escuela de sensaciones aplicadas sentían que era una verdadera ley y que todo cuanto derivaba de ella era evidente en sí mismo.

Pero los estudiantes de los que hablamos no tenían esa feliz y moderada sensación con respecto a esta ley. No eran capaces de sentirla como necesariamente auténtica.

Un día, hablando con los principales alumnos —los que casi habían finalizado sus estudios y en breve ocuparían puesto en el valle— el director de la escuela dijo accidentalmente en el curso de sus observaciones que los que se alejaban de la metrópoli eran atraídos hacia ella tanto como los que se acercaban a la misma.

—¿Por qué se alejan entonces? —preguntó el estudiante obtuso que, con gran diligencia y desde hacía mucho tiempo, había trabajado laboriosamente aprendiéndose todo de memoria. Había olvidado su acostumbrada cautela y su adquirido hábito de preguntar únicamente por cuestiones ya formuladas con anterioridad, para refrescar su memoria con las respuestas oídas precedentemente.

El profesor desaprobó la estúpida pregunta.

—Mientras el hipotético ser —respondió— es atraído hacia la metrópoli de conformidad con la ley general, podría sufrir sin embargo algún estímulo más fuerte a alejarse de aquélla. El hecho de que se aleje demuestra, naturalmente, que su provisional estímulo a alejarse es más fuerte que su permanente atracción hacia la metrópoli.

El estudiante agradeció la explicación.

—Pero… —dijo.

—¿Qué? —respondió el profesor.

—La única razón para suponer que los seres son atraídos hacia la metrópoli radica en el hecho de que se acerquen a ella. No comprendo por qué afirma usted que para ellos es agradable acercarse a la metrópoli cuando en realidad no lo hacen.

—Pero lo sabemos —dijo el profesor.

—No —respondió el alumno—, solamente lo supone. Porque suceda en muchas ocasiones no hay que suponer que ocurra siempre así. Parece usted un salvaje que asaltase la casa de un hombre civilizado: si prueba por la ventana, encontrará en ella al hombre civilizado; si prueba por la puerta, ocurrirá lo mismo; y si vuelve a la ventana, se lo encontrará de nuevo. Por tanto, concluye que en la casa hay dos hombres; y más adelante imagina que hay tantos hombres en la casa como lugares por donde intenta penetrar.

El estudiante había hablado sin reflexionar. Pero la comparación con un salvaje, aunque realizada deprisa y en buena medida como ilustración, molestó al profesor, el cual dijo:

—¿No cree usted que la ley de atracción hacia la metrópoli es universal y afecta a todos los habitantes?

—No puedo —replicó el estudiante.

—Entonces deberá ir a un lugar desde donde la sienta —dijo el profesor—. Mañana irá a los confines extremos del valle y se detendrá allí hasta haber cambiado de parecer.

Dijo esto con modales arrogantes aunque corteses. Ser desterrado de esta manera constituía un terrible golpe a las expectativas de cualquier estudiante. Y sin embargo, el profesor actuaba dentro de su estricto derecho legal, y el estudiante lo sabía. Había evitado el peligro a lo largo del curso, y ahora se precipitaba sobre él como una avalancha. Pues, así como hace mucho tiempo había habido en el valle opiniones acerca del rey, y se había castigado a cualquiera que no las admitiera y fuera descubierto, ahora, cuando todas las ideas acerca del rey habían sido refutadas, tenían severas normas sobre la creencia en las leyes.

La clase docta era una secta de sacerdotes, y quienquiera que amenazase con crear confusión y trastorno negando alguna de las leyes conocidas, e incitase a la gente ignorante a descuidarlas y negarlas, era sometido a severos castigos. En el caso de este estudiante, el error no tenía tanta importancia, por cuanto había cometido su ofensa en presencia de gente bien instruida, que todo lo más sonreiría ante su locura. Pero el joven se había permitido insultar al director de la escuela, y su castigo fue unánimemente considerado suave y justo. Y sin embargo no estaba del todo equivocado. No era como en tiempos del rey, el cual (cuando quería que un ser se alejase de la metrópoli) soportaba usualmente una porción de fatiga al ir allí; y, al mismo tiempo, la contrapesaba cargando con una porción todavía mayor del dolor implicado en su alejamiento de la metrópoli. De ningún modo. Cuando el rey quería que un hombre se alejara de la metrópoli, le dejaba comenzar de nuevo, como si, de acuerdo con las condiciones a que estaban sujetos los seres en el valle, fuera en igual medida placentero y doloroso moverse en cualquier dirección; y asumía una porción del dolor implicado en el alejamiento de la ciudad.

Por consiguiente, una vez expulsado, el estudiante trató de examinar seriamente el motivo de su equivocación. El lugar de su exilio estaba en los confines del valle, donde vivía una pacífica raza de salvajes, dedicados a la agricultura. En la tranquila y monótona vida del lugar reexaminó el curso completo de su existencia, pero no pudo obtener ningún sentimiento diferente. Y mientras estaba inmerso en profundos pensamientos, le entraron ganas de mezclarse con los salvajes y hacer lo que ellos hacían. Con gran sorpresa por su parte, cuando se disipó su preocupación, se encontró extraordinariamente a gusto entre ellos. Sus gustos parecían concordar con los de él. Y llegó a la conclusión de que en realidad era un salvaje, admitido por error en la escuela. Con semejante convicción, abrazó sinceramente el tipo de vida que le rodeaba. Con el tiempo se ganó la confianza de esa gente ruda e inculta, que le hablaba sin ninguna reserva. Muchas curiosas tradiciones se transmitieron de generación en generación. Algunas procedían del tiempo en que el rey paseaba por el valle y hablaba con los niños cuya actividad había despertado. Otras procedían de la época en que apareció entre ellos una persona a la que el rey había dado alguno de sus rayos, por lo cual podía reducir el dolor en las acciones de los demás, incitándoles así a moverse.

Todas estas tradiciones se las contaron al estudiante en el exilio.

Sus creencias eran las siguientes. Creían en un poder superior, en el cual reconocían al rey; pero no sabían de qué forma este poder les estimulaba. No obstante, lo relacionaban de alguna manera con el placer y el dolor. Pensaban que él sufría dolor cuando ellos sentían placer, pero no en los términos exactos en que realmente sucedía. Simplemente pensaban que el rey sufría al verles sentir placer. Temían, sin embargo, que si le desagradaban demasiado podría quitarles todo el placer dejándoles únicamente el dolor.