Capítulo 12

Inicios muy poco nobles

Hay un axioma fatalmente cierto que dice que nadie nace aprendido. Pero los axiomas, como algunas normas y como algunos augurios, están para ser trasgredidos, algo esto muy inteligente, dado que la trasgresión, cuando no forma parte de la felicidad, es fuente que propicia la misma. El libro del Eclesiastés asegura que quien añade conocimiento añade dolor. En respetuosa obediencia con la Biblia los músicos fueron seres con grandes dolores de cabeza, y quien no los padecía debía curarse de esa enfermedad a costa de añadir conocimientos, normalmente demasiado pronto, de ahí algunos curiosos desajustes entre la forma de ganarse la vida y la de perder la virginidad intelectual en el mismo saco de años. La conclusión es que tener la misma edad biológica y mental era una gran faena. Como la segunda siempre iba por delante de la primera pronto aprendían que nada había tan parangoneable con la belleza de la música como la belleza del dinero, y la necesidad de comer y pagarse las fondas ciertamente marcaba tendencia. Uno de mis mejores amigos es un reputado psicólogo a nivel nacional, pero lo recuerdo de joven sirviendo mesas en un restaurante mexicano de Rhur. Yo mismo tras las clases de Derecho en la Universidad de Oviedo me ponía el traje de rigor mortis y me iba a vender publicidad para la empresa de mi padre por los comercios. Sé que resulta enojoso servir chile a las tres salsas mientras repasas en la cabeza la teoría del «como si» de Hans Vaihinger, o hablar de tarifas publicitarias mientras confundes la servidumbre de acueducto con la de saca de aguas, pero si la máxima de Pericles en la antigua Atenas era «¡enriqueceos!», la de los jóvenes emprendedores, incluidos los músicos, era y sigue siendo la de «¡independizaos!».

UN SOS ENTRE CADÁVERES Y LEYES

Ocurría que los estudios de Derecho eran la asignatura pendiente de los padres, más que de los hijos. Para descontaminar el cerebro de un hijo que en los cruces de caminos deseaba tirar no hacia la derecha ni a la izquierda, sino hacia arriba, hacia las nubes, no había mejor correctivo que mandarlo a estudiar lo que por entonces se llamaba Jurisprudencia. Por suerte la terquedad era el color del cristal esmerilado con el que todos ellos miraban a sus progenitores, distorsionando sus deseos, oscureciendo sus mandatos, y gracias a ello la primera división de la música clásica es un equipo con el banquillo a reventar y no una diminuta arca de Noe con una pareja de cada especie: los románticos, los impresionistas, los neoclásicos, los vanguardistas… Decididamente el triunfo de la música es el propio triunfo de una virtud siempre mal vista: la desobediencia.

La de Robert Schumann fue un auténtico corte de amarras. Su severa madre había decidido jugar con todos nosotros al «efecto mariposa» y dejarnos un mundo distinto sin la música de su hijo. Este obedeció hasta donde pudo, o sea, hasta la inscripción en el primer curso de la Facultad de Derecho de Leipzig, después un salto posterior a la Heidelberg y poco más. El cruce de caminos del que hablábamos un poco más arriba era algo más que una metáfora. El 22 de agosto de 1830 Robert se siente definitivamente liberado y escribe a su madre:

El poste que señala hacia el Arte dice: «Si eres diligente puedes alcanzar tu propósito en tres años». Dice el Derecho: «En tres años serás un accesit que gana sesenta groschen anuales». El Arte prosigue: «Soy libre como el aire y el mundo entero es mi asilo». Salta el Derecho encogiéndose de hombros: «Mi práctica supone una subordinación constante, a cada paso, y un traje inmaculado» […]. Dadme la mano, queridos míos, y dejadme que siga mi camino.

La verdad es que Schumann era un joven metódico que venía preparando a su madre desde mayo de 1828, y así es como le escribía desde Leipzig en carta del día 21: «La fría jurisprudencia, con sus heladas definiciones, caería sobre mi vida desde el principio como una losa. La medicina no quiero estudiarla y la teología no puedo. Y, sin embargo, no hay escapatoria: tengo que elegir leyes. Así me debato continuamente conmigo mismo, buscando en vano quien me diga qué puedo hacer». Lo siguiente sonaría a catástrofe si antes no sonara a ridículo. El 6 de noviembre de 1829 escribe desde Heidelberg a su profesor Frederick Wieck: «He comenzado varias sinfonías, sin terminar ninguna. De cuando en cuando introduzco un vals de Schubert entre el Derecho romano y las Pandectas».

Qué bien le hubiera venido a Emmanuel Chabrier tener en la punta de la lengua aquel Non con el que Chaikovski despachó a su productor americano tras una humillante oferta económica para una gira. Pero Chabrier tenía dos padres: el biológico y su instinto, y a ambos obedeció con equidad, así que con veinte años cumplió el sueño más o menos coercitivo del biológico y se diplomó en abogacía en 1861, trabajando durante los dieciocho años siguientes en el Ministerio del Interior con el título de supernumerario. Sin embargo distribuía con ecuanimidad las horas entre su talento y su esterilidad, emborronando partituras por doquier. En una ocasión manifestó: «¡Cuántas veces no habré robado al Gobierno!». Renunció al cargo en 1880 y en esa década compuso la práctica totalidad de su obra, de triste brevedad a causa de un colapso mental. Jean Sibelius era de los que, por fortuna, también zigzaguearon entre la malsana obediencia y la higiénica desobediencia. El vals más triste de su vida se lo compusieron sus padres cuando le obligaron a estudiar Derecho, graduándose en mayo de 1885 con diecinueve años e iniciando después un curso de Jurisprudencia en la Universidad de Helsingfors.

Emmanuel Chabrier consideraba que había robado sibilinamente a su gobierno al garabatear partituras en su horario laboral, algo que resolvió dando un portazo al Ministerio del Interior en 1880. En la fotografía le vemos en un retrato de su amigo Manet.

Para Chaikovski la tentación también vivía arriba, concretamente en la cúpula de los Ministerios. En mayo de 1859, recién cumplidos los diecinueve años, superó los exámenes finales de Derecho y recibió el título de Consejero titular del Ministerio del Interior, donde empezó a trabajar sin ilusión por el mísero sueldo de cincuenta rublos mensuales. En carta de marzo de 1861 escribe a su hermana Alejandra: «Han hecho de mí un empleado, un empleado cautivo, esa es la verdad». Pero en otoño de 1862 Nikolai Rubinstein funda el Conservatorio de Moscú y Chaikovski hace partícipe a su hermana de esa pálida luz: «Estoy convencido de que tarde o temprano cambiaré mi empleo por la música. No creas que me figure llegar a ser un gran músico alguna vez; eso sólo ocurriría si sintiese en mí la ambición. Lo mismo me da ser un compositor famoso que un pobre maestro de música». Estas eran las palabras de un adivino de tres al cuarto, así que hizo bien Chaikovski en reconsiderar sus vaticinios y convertirse en todo un arúspice, para abrirse las entrañas y poder leer en ellas lo que de porvenir había. El poeta rumano Paul Celan tiene unos versos bellísimos: «Tierra había en ellos / y cavaron». La grandeza de Chaikovski consistió en coger mucho antes una pala que una batuta. La pala es a veces el significante sin el cual carecería de significado la batuta después empuñada. Por Chaikovski o por cualquiera. Así es como en los inicios de 1863 pasó lo que tenía que pasar, que de un día para otro dejó su puesto en el Ministerio y con la disculpa de probar otras recetas existenciales no dudó en meter a Dios en los pucheros. Escribe acto seguido a su hermana:

Visto el estado de cosas comprenderás que no puedo dejar abandonados los dones de Dios sin posibilidad de que se manifiesten. Hasta ahora esto no me había impedido continuar yendo a la oficina y persistir en el ministerio. Pero ahora que mis estudios son cada vez más complejos y me llevan cada vez más tiempo me veo obligado a renunciar a una de las dos ocupaciones.

Pero también había vida tras las leyes. Y balidos además de crujir de dientes. A Antonin Dvorák, sin embargo, no le quedó más remedio que aceptarlo. Su padre, de profesión posadero, tenía una honrosa carnicería y la tradición familiar mandaba usar el papel pautado para envolver escalopes. Con quince años trabajó en el negocio hasta que le rescató ese tío con el que todos soñamos, vivo o muerto, quien le pagó sus estudios de música en Praga y convenció a su padre de que en el mundo había otro tipo de vísceras vivas y coleando que clamaban por una segunda oportunidad lejos de aquellas otras que se habían quedado en la primera. El inglés Frederick Delius también fue llamado a filas por su padre, sólo que estas estaban formadas por ovejas, de manera que desde muy joven lo puso a esquilar y a comerciar con la lana. Por suerte para él su valía para los negocios fue rápidamente cuestionada y su padre terminó por dar gracias al cielo cuando en 1884 (22 años) Frederick le dijo que se iba a Florida con un amigo para hacer fortuna con la producción de naranjas. La ópera de Prokófiev El amor de tres naranjas hizo honor a los resultados del negocio. Es dudoso que Delius haya contado muchas más. Aquel fracaso le arrojó a la música, donde por poco que hiciera le iría infinitamente mejor.

A Gustave Charpentier, el autor de Louise, le tiraban sin embargo los tejidos, y antes de tocar en una orquesta trabajó en una fábrica textil donde siempre tuvo muy claro que la vida era mucho más parecida a la rueca de Penélope que al arco de Ulises. Incluso llegó a vivir con una costurera que tenía un taller de confección en la calle Lepic. Se llamaba Louise Jehan y no es presumible que hubiera aguantado mucho tiempo al lado del compositor, dados los dudosos encantos que le engalanaban y que Alma Mahler llevó divertida a su Diario: «Escupe bajo la mesa, se come las uñas, atrae la atención presionando con la rodilla o con un codazo».

Pero incluso a bordo de un instrumento las primeras travesías podían generar náuseas y mareos. Aquí la función hacía al órgano, pero el órgano lo que hacía era el ridículo. Evoco a Gershwin supliendo a Chico Marx al piano en un café, humillado por los clientes al desacompasarse con la melodía del cantante, a Jacques Offenbach cargando de niño con el violonchelo, en compañía de su padre y de sus otros dos hermanos, para tocar en cabarets y cervecerías, a Issac Albéniz viajando con doce años de polizón a Puerto Rico, donde dormía en las calles pidiendo limosnas cuando no estaba tocando por tabernas y cafés, a Falla tocando el piano en orquestillas de fiestas populares por el norte de Francia y Suiza en la grata compañía de «el calor, las tartanas, el polvo, las posadas, las moscas, los oficios cantados, los bailes que duraban hasta el amanecer», y ello cuando en España ya era muy conocido por su estreno de La vida breve… Evoco esa otra bicoca que se encontró Gershwin en el verano de 1913, cuando con catorce años trabajó como pianista a cinco dólares semanales en un centro vacacional, a Luciano Pavarotti con diecinueve años cantando como nadie las lecciones mientras estudiaba magisterio y vendía seguros, hasta que en un concurso de la RAI le dio por cantar Nessun dorma y lo que se aseguró fue la inmortalidad, a un Rachmaninov con veinte años recién cumplidos y en su mochila ya obras como la ópera Aleko y el Preludio en Do sostenido menor, aceptando una plaza de profesor de piano en un aborrecido colegio de niñas y el puesto de inspector en dos institutos, a Schönberg orquestando operetas al tiempo que hacía balances contables en un banco, a Heitor Villa-Lobos tocando el violonchelo en cafés y cines para comprarse comida, a Brahms tocando de noche con diez añitos por los burdeles y tabernas portuarias de Hamburgo mientras por el día arreglaba marchas para bandas municipales, a Satie tocando con algunos años más que Brahms, frisando los cuarenta y refiriéndose al amenizado pianístico en cabarets y teatros como el empleo «más sucio y estúpido que existe»… La lista es de tan enojosa candescencia que dan ganas de quemarla como muchos hicieron con su Op. 1.

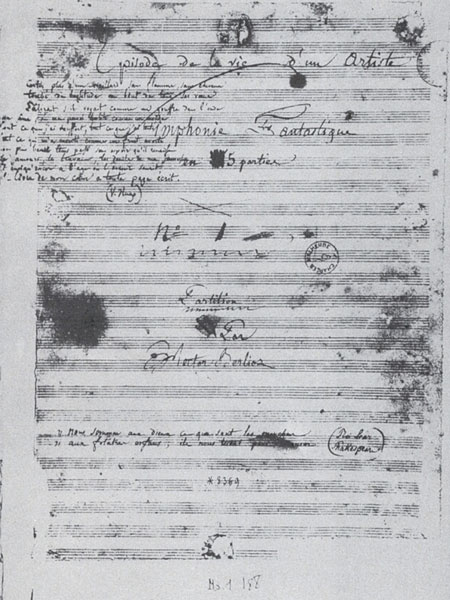

Berlioz puso en práctica la teoría freudiana de «matar» al padre. La obsesión de este por que su hijo fuera médico casi nos deja sin su Sinfonía fantástica, cuya portada manuscrita recoge la fotografía.

Pero así como había padres (las madres apenas contaban) que se entusiasmaban con el mundo de los censos enfitéuticos, otros lo hacían con las falanges, no las de sus hijos sobre el teclado, sino las descarnadas de los manuales médicos. Berlioz cometió la estupidez de querer ser músico, pero quizá hubiera pasado desapercibida si no hubiera cometido después una estupidez mayor: contárselo a su padre. El amor de este a su hijo era grande, así que lo envió a París a estudiar medicina para curarle. La asistencia de Berlioz a su primera disección cadavérica fue un triunfo para la historia de la música. Así lo cuenta en sus Memorias:

Cuando entré en esta terrible carnicería humana, sembrada de fragmentos de miembros, y vi las caras espectrales y las cabezas abiertas, el charco de sangre sobre el cual estábamos, con su atmósfera hedionda, y los enjambres de gorriones luchando por los desechos, y las ratas en los rincones, mordisqueando vértebras sangrantes, experimenté tal sentimiento de horror que salté por la ventana y huí hacia mi casa como si me persiguiera la Muerte y todo su horrible cortejo. Pasaron veinticuatro horas antes de que me recobrara del efecto de mi primera impresión y me negaba absolutamente a escuchar las palabras anatomía, disección o medicina, así que decidí morir antes que ingresar en la carrera que me habían impuesto.

Llegado a casa sin cambiar sus convicciones su padre decidió no ayudarle ya de ninguna otra forma, le suprimió la pensión de ciento veinte francos mensuales desde enero de 1827 y Berlioz malvivió en una fría habitación de un edificio en la Cité, falto de dinero y sobrado de demonios interiores.

El padre de Heitor Villa-Lobos era de los que no sabía si los huesos tenían o no médula, así que envió a su hijo a la Facultad de Medicina para que se lo confirmara, pero el sabio Heitor hizo bien en saltarse esa nonata etapa de su vida y con dieciséis años optó por hacer feliz a la gente en lugar de diseccionarla, así que se compró una maleta y se unió a un grupo de músicos ambulantes que viajaba por todo el Brasil tocando serenatas para los enamorados y viviendo de sus propinas. Pero cumplidos los veintiocho años las cosas no parecieron irle mejor, ya que Arthur Rubinstein lo descubrió durante una gira por Río de Janeiro tocando el chelo como fondo musical en un cine de la Avenida Río Branco.

SUEÑOS CARGADOS DE REALIDAD Y REALIDAD CARGADA DE SUEÑOS

Los cines daban mucho juego por entonces; para algunos era la forma de hacer dinero, y para muchos más el único lugar donde hacerse adulto. Dmitri Shostakovich, raro a rabiar, fue de los que optó por lo primero. Su padre murió sin darle tiempo a enviarlo a alguna escuela de magisterio o de medicina, así que con dieciséis años y en la gélida Petrogrado de 1922 hubo de buscar trabajo para evitar que su familia (madre y dos hermanas) se muriera de frío en el invierno, dado que el puesto de cajera logrado providencialmente por su madre en la Unión de Trabajadores sólo daba para alimentar a la mitad de las bocas. Lo encontró en un teatro llamado La Bobina Luminosa y consistía en poner banda sonora pianística a las películas mudas. «Era desagradable y agotador, un trabajo duro y muy mal pagado», se quejaba mucho después a su biógrafo Solomon Volkov. Testimonio directo es el de su hermana Marusia en carta de octubre de 1919 a su tía Nadezhda: «Nuestra mayor desgracia es que Mitia va a tocar en un cinematógrafo. Esto es para nosotros una verdadera tragedia, si se tiene en cuenta lo duro del trabajo y su salud. Pero él dice que no puede soportar por más tiempo la vida que llevamos y que se sentiría mucho mejor si pudiese traer a casa un poco de dinero todos los meses». Unos días después la familia se compraba unas frazadas para atravesar diciembre, ya que Dmitri renunció al trabajo en noviembre. Sólo aguantó un mes y ni siquiera cobró el salario que le correspondía. Perseguir al gerente por todo el teatro no le sirvió de nada; acudir a los tribunales, sí.

Si en la época en que Puccini era niño ya hubieran nacido los hermanos Lumière no habría dejado en su sitio ni el aceite de los candiles. A falta de cinematógrafo, el pequeño Giacomo con seis años ya tocaba el órgano en la iglesia de San Michele, en Lucca, y durante unos años más los feligreses pudieron entender perfectamente lo que sonaba; el problema sobrevino cuando Puccini empezó a fumar ya en la pubertad, pues a nadie se le escapó que las fugas de Bach comenzaban a sonar como las pavanas para vihuela de Antonio de Cabezón. No hizo falta llamar a un afinador, sino a un alguacil: se descubrió que para subvenir la adquisición de cigarrillos Puccini robaba los tubos del órgano y los vendía como chatarra. En 1880 aún acudía los domingos a misa mirando al organista con melancolía, pues a la sazón y con veintiún años las cosas no habían cambiado mucho. En una carta a su hermano Michele de abril de ese año escribe: «El farmacéutico no me deja tranquilo y tendré que pagarle las veinticinco liras que le debes. Estoy absolutamente en la ruina. No sé cómo seguir… Si pudiera encontrar una manera de ganar dinero me reuniría contigo. ¿Habrá allí alguna posibilidad para mí?». Su hermano estaba en Buenos Aires y le quitó rápidamente la idea de la cabeza. Aquella no era tierra de oportunidades para hombres como él: los órganos en Argentina estaban firmemente ensamblados…

En su juventud Puccini se dedicó a robar los tubos del órgano de la iglesia de su pueblo para comprarse cigarrillos, un hábito que conservó hasta el final de sus días, como también la pasión por los vehículos a motor.

Franz Schubert fue de los privilegiados que no tuvo que saltar por las ventanas huyendo de cadáveres ni entrar por ellas escapando del gélido ambiente de los cines con sus pianos desafinados. Como su padre era maestro supo por dónde irían tarde o temprano los tiros, así que puso las barbas a remojar a la espera de la gran orden. Y esta, inevitablemente, llegó. Entró en la escuela Santa Ana en 1813, con 16 años, y al año siguiente adquirió el noble título de ayudante de maestro, empezando a trabajar codo a codo con su padre y a codazos con los párvulos, a los que enseñaba las nociones elementales de lectura y ortografía, mientras en su cabeza cobraba cada vez mayor vigor la dignísima idea freudiana de matar al padre. Dudo si en su sentido metafórico o en su sentido literal. Con el mísero sueldo que ganaba se pagaba su manutención y alojamiento, dado que el de la independencia era el único referendum que hasta entonces había logrado sacar a su progenitor. Sin embargo fue aquella estúpida pérdida de tiempo enseñando a hacer oes con un canuto y sonando mocos lo que estimuló en su tiempo libre el contrapeso creador, hasta el punto de que en aquellos dos años Schubert fue capaz de anotar unos cuatrocientos opus de su catálogo. Así como hay malformaciones congénitas por las que una oveja nace con dos cabezas o una cabra con cinco patas tiendo a pensar que el año 1815 debió de hacerlo con no menos de quinientos cincuenta días, pues de lo contrario es difícil explicarse que al margen de la jornada laboral nuestro compositor hubiera sido capaz de componer cuatro óperas, unos ciento cincuenta lieder, dos sinfonías, dos misas, un cuarteto de cuerdas, dos sonatas para piano y numerosas piezas de corte religioso. Hay cosas sencillamente inexplicables para la ciencia. Von Spaun, amigo íntimo de Schubert, nos desvela en sus Recuerdos algo que ya intuíamos: «Ejerció durante algún tiempo, pero siempre con repugnancia. No tenía la paciencia necesaria para ello». Paradójicamente aquellos dos años llegaron a ser los creativamente más fecundos de toda su vida. Pero dejar la casa de su amigo Schober a finales de 1817 y reintegrarse al domicilio familiar fue para él una fatalidad. De hecho recuerda su amigo Hüttenbrenner: «En casa de su padre Schubert debía trabajar nueve horas diarias como ayudante de maestro. Después de esta jornada agotadora podía acostarse en una helada habitación en invierno y allí componer sus maravillosos lieder con pasión».

Arnold Schönberg empezó a hacer amigos de la peor manera posible: en un banco. Supongo que lo que peor llevaba no eran las contabilidades, sino que los demás empleados no le llamaran Herr Arnold, antetítulo que a sus diecinueve años estaba todavía lejos de ganarse. Su hermana Ottilie contaba en una entrevista en 1952 cómo su madre lo había metido a trabajar en un banco y cómo al cabo de unos meses el director la había llamado para decirle que no sabía qué hacer con su hijo, que no acababa de coger el tono de la empresa y que además emborronaba con notas musicales todos los estadillos contables. La sentencia del director cambió el curso de la historia de la música vienesa del siglo XX: «Lo mejor será que le deje usted hacerse músico». En 1895, con veinte años, salió por la puerta de atrás del banco y entró en la música por una puerta aún más angosta, dado que a los treinta años poco había hecho para sí y mucho para los demás, en concreto escribir unas seis mil páginas pautadas por encargo de otros músicos para poder subsistir. Conoció por primera vez la felicidad cuando poco después de abandonar el banco supo que había quebrado. El compositor Von Zemlinski, amigo de Schönberg desde la juventud, recordaba en 1934 cómo «en el banco daba la mayor preferencia a sus propias notas musicales frente a las bancarias». Más adelante, en torno a 1907, se dedicó a pintar cuadros para ganar dinero, conservándose unos noventa en total.

EMPEZANDO LA CASA POR EL SUBSUELO

Pocas parejas musicales hubo en las que se diese una simpar sumisión: John Field y Muzio Clementi formaron una de ellas, una perfecta combinación de agua y aceite que consagró buena parte del lustre musical del siglo XVIII. Los dos fueron pianistas absolutamente excepcionales en aquella bisagra que fue la transición al siglo XIX, pero Clementi era veintinueve años mayor que el irlandés y supo sacar partido a aquella ventaja generacional, sometiendo sin ningún tipo de escrúpulo al pobre Field, amparado en unos lazos aún más indisolubles que los familiares: los docentes. Cuando, corriendo el año 1793, John se mudó a Londres con su familia su padre consiguió que el reputado italiano le diera clases particulares, unas clases que este supo retribuirse en provecho de su negocio de fabricación de pianos, dado que utilizó al joven de once años para verificar el sonido de cada tecla, de cada acorde, de cada escala, de cada pentagrama de cada obra que hasta entonces estaba publicada, que por suerte para Field no eran muchas. El famoso compositor Louis Spohr visitó un día la fábrica y puso el grito en el cielo: «Field debía tocar durante horas para mostrar a los posibles compradores las ventajas de los instrumentos. Todavía recuerdo la imagen de este joven pálido, demasiado maduro para su edad. Cuando Field, con su ropa que le quedaba pequeña, se puso delante del piano y estiró los brazos sobre el teclado las mangas se encogieron casi hasta los codos».

Berlioz había seguido en sus inicios los mismos derroteros que Shostakovich, pero en una época sin cines para aporrear pianos sólo quedaban las tabernas y los teatros de variedades, así que las ofertas nunca eran tentadoras, sino desoladoras. Pablo Casals pasó por el mismo aro y, dada su corta edad, el tamaño no fue ningún problema. A los doce años empezó a ganarse la vida tocando el violonchelo cada noche en el café Tost, en el barrio de Gracia, pasando después al Café La Pajarera, mientras que en el verano prefería el aire puro y se dejaba contratar por orquestillas para tocar en festejos populares. Con diecinueve años ganó un concurso en París para un puesto de violonchelista en un teatro de vodevil que le reportó cuatro francos al día, decidiendo hacer a pie el trayecto a los ensayos varios centenares de metros, tanto a la ida como a la vuelta, para ahorrarse los céntimos del tranvía. ¡Qué no hubiera dado Casals a mitad de camino por haber escogido el violín de su amigo Thibaud!

Terminaba mi introducción con la consigna de independizarse, independizarse a cualquier precio. Ser músico de convicción es la convicción más duradera que conozco, incluso más que la de ser religioso. Muchos de ellos levantaron su primer cáliz con muy pocos años sin ordenación sacerdotal alguna, y cuando lo apuraron supieron que el sabor de la música ya les ponía en el único camino verdadero para atravesar sin vértigo un mundo insípido de camino a un mundo donde era posible llegar no colocando palabra sobre palabra, como pedía el poeta Ángel González, sino pentagrama sobre pentagrama, como peldaños con nervaduras de acero, rumbo a los mismos sillares que mucho tiempo atrás ocuparon los ángeles caídos. Cuando los músicos habitaron la tierra no vivieron de prestado; fuimos nosotros los que lo hicimos como espectadores ejemplares con las normas de la caducidad bien aprendidas. Si por el camino algunos se dedicaron a otras cosas sólo fue como pura exhibición de agilidad tonal, porque en la vida también era posible empezar una fase en do mayor y espiralizar las vivencias hasta terminar la última en la menor. El caso era llegar a ser lo que ya se era desde el principio, jugar a expropiar todos los terrenos intermedios hasta no quedar más que el ropaje de la crisálida tirado entre la hierba. En esos casos el precio de la independencia ya era una soledad sin precio.