13

H

e de confesar que odié a Gordon Creighton desde el primer momento en que lo vi. Fue antes de que se fuera a vivir con mi madre, antes de que yo conociera a Louie, antes de que empezara a trabajar a las órdenes de Craig Martin. El mismo nombre de Gordon Creighton me revolvió las tripas aquel día en que estreché su mano en la expendeduría de ultramarinos de Tiny Brooks. Tiny era el tendero de Prosper Road que había propinado una buena paliza, hacía mucho tiempo, a Rob Perovsky, uno de los extintos Águilas Azules. Tiny era un tipo duro de verdad, si en mi vida he visto alguno. Yo tenía diecinueve años, mi padre había muerto hacía dos, y me ganaba la vida chuleando a unos y a otros por el barrio. A veces ayudaba a Tiny Brooks en el almacén, y me pagaba con carne, embutidos, leche y huevos para mi madre. Jamás se me habría pasado por la cabeza quitarle a Tiny ni un panecillo. Lo respetaba, y él había respetado a mi familia. Además, estaba seguro de que Tiny me habría tumbado al primer golpe.

—Jonathan, éste es Gordon Creighton, un buen amigo —dijo Tiny Brooks—. Acaba de llegar de Baltimore para instalarse en Candy. Quizá Gordon sea el hombre que necesita esta ciudad.

Estreché la mano de aquel individuo dentudo, que ostentaba un diminuto y ridículo bigotillo sobre el labio superior. Llevaba un sombrero hongo gris con banda blanca, una levita negra, polainas —y alzas en los zapatos, aunque entonces no lo sabía—. En mi opinión, era poco menos que un calco de Johann Tiers, el enterrador que había dado santa sepultura a mi padre en el cementerio Saint John de Candy City. Su mano era blanca, fría y escurridiza como un pescado muerto. Apenas la había estrechado cuando se deslizó por entre mis dedos y regresó al bolsillo, de donde colgaba la cadena dorada de un reloj.

—Encantado de conocerte, Jonathan —me dijo.

—Es Jonathan Thompson, el hijo de Eddie Thompson, que en paz descanse —dijo Tiny—. Eddie era un agente de Policía ejemplar, como los de antes, si sabes a qué me refiero. Un hombre valiente.

Gordon Creighton asintió tres o cuatro veces, muy lentamente. Tenía una barbilla larga y picuda, que casi le rozaba el pecho cuando agachaba la cabeza.

—¿Tienes intención de seguir los pasos de tu padre, Jonathan? —preguntó Creighton.

Miré a Tiny, que me hizo un gesto que venía a decir algo así como "tú síguele la corriente, muchacho". Pero yo entonces no sabía cómo seguirle la corriente a nadie.

—Los pasos que le han llevado a la tumba, no —respondí, y Creighton se echó a reír.

—Eres un chico muy inteligente —dijo—. Muy ingenioso, sí señor. Me alegra mucho conocerte, pues necesito gente como tú. Chicos despiertos e inteligentes.

Yo tengo un pequeño negocio en Baltimore, y he pensado que con la ayuda de Tiny y de alguien como tú podríamos ampliarlo a Candy City, ¿comprendes? Quiero crear una especie de sucursal aquí. ¿Qué te parece, Jonathan?

Creighton sonaba como un villano de opereta. Comprendí de inmediato por qué Tiny me lo había presentado: el negocio que Creighton llevaba entre manos no debía de ser limpio.

—¿A qué se dedica usted, señor Creighton? —pregunté.

—Gordon es comerciante —se apresuró a responder Tiny Brooks.

—En efecto —dijo Creighton—. Vendo bebidas a muy buen precio.

—¿Y qué podría hacer yo por usted?

—Mi amigo Tiny podría explicártelo mucho mejor que yo —dijo—. En los negocios siempre conviene tener a mano un joven como tú, fuerte y seguro, con amigos capaces de meter en cintura a cualquiera, ¿verdad? Porque tú tienes amigos, ¿no es así? Tiny me lo ha dicho.

Miré a Tiny. Por aquel entonces andaba yo con alguno de mis compañeros de la infancia: Cara de Rata Wayne, Syd Ferrett, yo, y otro par de muchachos de nuestra edad, habíamos tomado el relevo de los Águilas Azules y habíamos formado nuestra propia banda, una versión actualizada de la Pandilla de Prosper Road, pero sin nombre ni señas distintivas. No éramos más que unos chapuceros, pues sólo éramos capaces de robarle a los niños, a los viejos, y a los borrachos. Y de hecho, no era raro que, de cuando en cuando, recibiéramos una paliza. Aunque he de admitir que al final nos refinamos un poco y dimos un par de buenos golpes.

—Tendría que hablar con ellos —dije.

—Eso está bien, Jonathan —dijo Creighton—. Los hombres deben hablar. Dile a tus amigos que os pagaré bien, ¿de acuerdo?

Dije que sí.

—Muy bien —dijo, y sacó del bolsillo su reloj. Miró la hora—. Se está haciendo tarde, amigos. Tengo que marcharme.

Le estrechó la mano a Tiny Brooks, y le dijo algo en voz tan baja que no pude oírlo, pero Tiny sonrió y asintió con la cabeza varias veces. Después me dio la mano a mí y dijo:

—Espero que nos veamos pronto, Jonathan —y se fue hacia la puerta.

En ese preciso instante entró mi madre en la tienda. Se topó con Creighton y a punto estuvieron de tropezar.

—¡Caramba, la señora Thompson! —dijo Tiny Brooks—. ¡Qué coincidencia!

Gordon Creighton dejó que mi madre pasara y se adentró con ella en la tienda.

—Señora —dijo Tiny—, éste es Gordon Creighton. Gordon, ésta es la señora Martha Thompson, la madre de Jonathan.

Mi madre había guardado el luto por mi padre durante un año, y ese día llevaba un vestido verde hierba. Estaba muy guapa. Creighton se quitó el hongo gris, le cogió la mano y la besó sin dejar de mirarla a los ojos.

—Señora, encantado de conocerla. Soy un viejo amigo de este bribón —dijo, refiriéndose a Tiny. Mi madre se sonrojó un poquito. Hacía mucho tiempo que no le dirigía la palabra un desconocido.

—Gordon es comerciante —explicó Tiny—, y tiene trabajo para tu hijo.

Los ojos de mi madre se posaron en mí, y después fueron hacia Creighton.

—¿De verdad? —dijo—. ¡Eso es estupendo! Jonathan necesita un buen trabajo. Le dije que fuera a la Jimmy's Factory, pero no quiso.

—Señora Thompson, lamento la pérdida que han sufrido ustedes.

Mi madre asintió.

—Si necesita algún tipo de ayuda, yo se la brindaría sin compromiso alguno por su parte —dijo Creighton.

—Se lo agradezco, señor Creighton, pero por el momento Jonathan y yo nos las arreglamos bastante bien.

Eso no era del todo cierto, pero mi madre era una mujer orgullosa.

—Sin embargo, sería adecuado que Jonathan consiguiera algo medianamente serio y dejara de andar por ahí con esa pandilla de muchachos...

—Mamá... —protesté.

—No se preocupe, señora Thompson —dijo Creighton—. Su hijo ya es un hombre, y debe pensar las cosas antes de tomar una decisión. ¿Verdad, Jonathan?

No respondí. Todo aquello me estaba poniendo muy nervioso. Y Creighton seguía pareciéndome un odioso charlatán de feria.

—En cualquier caso, he de irme —continuó—. Espero volver a verla muy pronto, señora Thompson. Y a ti también, Jonathan. Cuando hayas decidido algo, habla con Tiny. Él se pondrá en contacto conmigo. Pero que sea pronto, muchacho. ¿De acuerdo?

—De acuerdo —respondí.

Creighton hizo una pequeña reverencia con el sombrero, se lo puso en la cabeza y salió por la puerta.

—Qué hombre tan agradable —dijo mi madre.

—Sí —respondió Tiny Brooks—. Es un gran tipo. Lo conocí cuando yo era marino mercante. Gordon siempre andaba de acá para allá con sus mercancías. Ha visto mucho mundo, señora Thompson, y al parecer se ha cansado de viajar. Ha decidido sentar la cabeza y establecerse en Candy.

—¿Ah, sí? ¿Y qué productos vende ahora?

Tiny se me quedó mirando un momento, pero enseguida volvió con mi madre.

—Supongo que esto y aquello —respondió—. La verdad es que no se me ha ocurrido preguntárselo. No sé en qué andará metido ahora.

Y volvió a mirarme.

—Jonathan, creo que sería una excelente idea que aceptaras el trabajo que te ofrezca el señor Creighton —dijo mi madre—. Sabes que necesitamos el dinero, ¿verdad?

—Sí, mamá. Tengo que irme.

Di media vuelta y me largué de allí.

Estuve pensando durante un rato y me senté en la cerca de los Müller, donde solía ir con mis amigos cuando era niño. Y entonces supe por qué Gordon Creighton me había revuelto el estómago: sencillamente, había tenido una corazonada. En el futuro, Gordon me iba a causar problemas.

Las cosas no marcharon demasiado mal durante unos meses. De hecho, los muchachos estaban contentos, en casa entraba dinero, y el trabajo era relativamente sencillo. El negocio de Gordon Creighton era el contrabando de alcohol. Se elaboraba ilegalmente en Baltimore, tanto la destilación como el embotellado y el falso etiquetado. Fundamentalmente, se trataba de un matarratas infame que Creighton se empeñaba en llamar whisky. Debía de costarle cuatro perras, pues lo vendía a los establecimientos de Candy City, Oxfield y los alrededores, a un precio ridículo. Daba bastante dinero. Los muchachos y yo ayudábamos en la distribución y funcionábamos como primeros contactos, pues conocíamos a los principales dueños de bares, clubes y tabernas de la ciudad. También nos ocupábamos de cobrar a los morosos. De cuando en cuando, teníamos que meter en cintura a algún imbécil, pero en realidad no causábamos daños irreparables a nadie. Y había clientes especiales, a los que tratábamos con mucha deferencia, como era el caso del negro Malloy —pues sabíamos que allí se reunían muchos de los hombres de McCulloch—, o algunos prostíbulos de Madison Alley —el Red Line, el Meridian Club, y otros— por la misma razón. Todos nuestros clientes especiales compraban whisky sobre tarifas muy reducidas, podían pagar a plazos, y en determinadas ocasiones, incluso no pagar. La Policía no nos dio muchos problemas —cosa que Gordon Creighton había anticipado—, pues la mayoría de los agentes de Candy sabían quién era yo, respetaban el recuerdo de mi padre, y no deseaban disgustar a mi madre. Tiny Brooks le había cedido su almacén a Creighton, y allí era donde nos reuníamos con él.

—Buen trabajo, muchachos —decía siempre Creighton—. Sois unos chicos excepcionales. Os haréis ricos conmigo.

Y entonces nos entregaba a cada uno un fajo de billetes, y nosotros nos íbamos a gastar el dinero en la taberna de Malloy, o en algún otro antro.

Gordon Creighton me caía mal, pero también me daba de comer. No había problema. Podía vivir con eso.

Sin embargo, la cosa cambió cuando ese bastardo pidió a mi madre en matrimonio, y ella dijo que sí.

—Pienso casarme con Gordon, Jonathan —dijo mi madre—. Me quiere, y también lo quiero a él. Me lo ha propuesto y le he dicho que sí. No hay ninguna razón para que no lo hagamos.

Desde el principio había intuido que aquello iba a terminar así. Creighton venía a mi casa todas las semanas, y a veces cenaba con nosotros, e incluso con mi madre cuando estaba sola. No me gustaba, claro, pero ¿qué podía hacer yo? Creighton era mi jefe, y mi madre... era mi madre. Estaba convencido de que, cuando llegara el día, yo montaría en cólera y armaría un buen lío en mi casa. Imaginaba que, quizás, llevado por la ira, tomaría el revólver de papá y le metería a Creighton una bala entre los ojos. Pero no fue así.

—Me gustaría saber qué piensas al respecto, Jonathan —dijo mi madre.

Estábamos en el salón de casa. Yo estaba sentado a la mesa, tomando un emparedado, y ella en la mecedora, remendando unos pantalones. Le había dicho mil veces que tirara esos pantalones a la basura, que ahora teníamos dinero suficiente para que se dejara de remiendos, pero se empeñaba en añadirles una pieza más. El ropero de mi padre había pasado a mi cuarto, pues ambos teníamos la misma constitución. Esos pantalones habían sido, con toda seguridad, del agente Edward James Thompson de la Policía de Candy City.

—A papá no le gustaría nada Creighton.

—Jonathan... Jonathan... A tu padre no le habría gustado nadie para mí. ¿Comprendes?

—Yo no hablaba de eso —le dije—. Papá lo habría metido entre rejas.

—¡Jonathan! —gritó—. ¿Cómo... cómo se te ocurre decir eso? ¿Quién te ha metido esa estúpida idea en la cabeza?

Me puse en pie, cogí la chaqueta y me dirigí a la puerta.

—Mamá, yo trabajo para él —respondí, y me marché de allí.

Mi madre no me creyó, o no me quiso creer, o quizás le importaba un bledo que Gordon Creighton fuera un contrabandista. No volví a discutir con ella el asunto, aunque lo intentó en multitud de ocasiones. Me fui de casa un par de semanas después de aquello. Y hablé con Creighton: le dije que no quería seguir trabajando para él. Se disgustó. Me dijo que sólo quería lo mejor para mi madre, que él la amaba de verdad, que no deseaba que las cosas fueran a peor. Le creí. También me dijo que aquello no era motivo suficiente para que dejara el negocio. Yo le dije que para mí sí lo era. Quiso darme dinero, pero lo rechacé amablemente. Insistió, y yo me limité a estrechar su mano. Me marché del almacén de Tiny y empecé a pensar que debía ir buscando otro trabajo.

El enlace se celebró en enero de 1912.

No asistí.

También en enero de 1912, una semana después de la boda, conocí a Louie. Sólo hubieron de transcurrir unos meses para que Louie y yo metiéramos en cintura a un irlandés llamado O'Reilly, del Meridian Club de Madison Alley, por cuenta de Craig Martin, el hombre de confianza del señor Renfield.

De repente, se me empezaba a antojar que Gordon Creighton era un pez muy pequeño e indefenso en el inmenso mar de Candy City.

Hasta que empecé a trabajar para Craig Martin, estuve dando tumbos de pensión en pensión, malgastando el poco dinero que me quedaba en la taberna de Malloy, y jugando a las cartas y a los dados con mis amigos. Después, cuando las cosas empezaron a mejorar para mí, alquilé un segundo piso en Green Street, en pleno centro de la ciudad. En realidad era un cuartucho con un retrete que olía como un cementerio, una cocinilla donde convivían hasta cinco especies distintas de cucarachas, y un ventanuco que daba a un patio interior donde mis vecinos empezaron a acumular basura antes de que Teddy Roosevelt llegara a la presidencia. Era mejor que vivir con mi madre y con Gordon Creighton.

A veces iba a visitarles. Nunca avisaba antes de ir. Prefería pillarlos por sorpresa y ver cómo andaban las cosas en realidad. Al inicio del matrimonio, mi madre recuperó cierta frescura de juventud que había perdido a la muerte de mi padre. Creighton se comportaba como el marido ideal: se levantaba cuando ella iba al baño, ayudaba a recoger la mesa, y al terminar la cena, se descalzaba —entonces vi las alzas de sus zapatos—, me ofrecía un vaso de whisky —de su whisky— y cigarrillos, y me contaba lo bien que iba el negocio y lo maravillosa que era mi madre.

—Me alegro por usted y por ella —le decía.

Seguí viendo a los muchachos con cierta regularidad, y me contaban la dura realidad: a Creighton le estaba saliendo competencia por todas partes. A Syd Ferrett lo enviaron al hospital unos negros, y los demás temían que les ocurriera algo igual. El único que siempre mantenía su humor cínico y su eterna y absurda postura de bravucón era Cara de Rata Wayne.

—Creighton está bien jodido —me dijo Cara de Rata en una ocasión. Nos encontrábamos en un bar de Cadogan Lane, junto a la herrería de los McDugal. Veníamos del funeral de nuestro viejo amigo Robert McDugal, que había fallecido el día anterior en un accidente, en el puente Richmond, y habíamos acompañado a sus padres durante el mal trance.

—¿Tan mal va el negocio? —dije yo.

—Peor —respondió Wayne—. La gente de Baltimore lo ha dejado a su suerte, y por aquí ya sabes cómo están las cosas: los negros se están desmandando, y luego está ese tipo, Franky Orsini, el italiano, y hay más, no creas... Últimamente hemos tenido problemas con unos chinos que quieren comernos terreno en Lime Square.

—¿Chinos?

—Sí. Se dice por ahí que vienen de Oxfield. Yo qué sé...

—Mala suerte para vosotros —dije.

Cara de Rata dio un puñetazo contra el mostrador.

—¡Maldita sea! ¡Y también para ti, Thompson!

—¿En serio? —dije, riéndome—. ¿Por qué?

—Creighton está de un humor de perros —me explicó—. El otro día le pegó a uno de los chicos nuevos, ¿sabes? Un tal Evans. Creo que es mariquita.

—No lo conozco. ¿Y qué?

—Piensa un poco, Thompson —dijo Wayne—. ¿Cuánto tiempo hace que no ves a tu madre?

—¿Qué quieres decir?

Echó un trago. Se había dado cuenta de que se estaba pasando de la raya, y que lo que iba a decirme tendría consecuencias muy graves.

—Thompson...

Lo agarré por las solapas de la chaqueta y lo aplasté contra el mostrador. Le susurré al oído:

—¿Creighton le zurra a mi madre? ¿Estás diciéndome eso?

—Yo qué sé, Thompson...

Lo agarré por los pelos. Intentó zafarse, pero no pudo. Yo siempre había sido más fuerte que él. De hecho, cualquiera era más fuerte que Cara de Rata Wayne, incluso un niño de diez años. Estrellé su cabeza contra la barra. La levanté y le miré a la cara. Tenía los ojos cerrados de dolor y sangraba por la nariz. Intentaba pedirme disculpas. Volví a golpearle contra la barra, dejé un par de monedas y salí del bar derechito a Prosper Road. En el trayecto, comprobé al menos cincuenta veces que llevaba encima el revólver que me había entregado Craig Martin.

Me topé con Louie a dos manzanas de mi casa. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una boca de riego. Louie tenía entonces dieciséis o diecisiete años, pero ya había demostrado que podía trabajar para Martin.

Se puso en pie cuando me vio. Me saludó e intentó detenerme, pero le empujé a un lado y seguí adelante. Corrió tras de mí y me agarró por el brazo.

—¿Dónde diablos vas? —me preguntó.

—A casa de mi madre —dije.

Sonrió como sólo lo hacía Louie.

—Si me necesitas, estaré por aquí —dijo, y volvió sobre sus propios pasos, caminando muy despacio, hasta la boca de riego.

Lo pensé no más de dos segundos y le grité:

—¡Louie! ¡Espérame ahí!

Louie volvió la cabeza, me miró y asintió.

Pasé por delante de la casa de los Müller, y me percaté de que la vieja y desvencijada cerca ya no estaba allí. En su lugar había una verja con barrotes de hierro que acababan en punta. El patio que había sido un erial se había transformado en un jardincillo con setos incipientes. Los columpios rotos tampoco estaban; ahora había un sillón-mecedora colgado de una estructura blanca, y un poco más a la derecha, dos jóvenes sicomoros recién replantados. El suelo estaba cubierto de hierba. Y alguien había pintado la casa de verde. Me di cuenta de que habían transcurrido meses desde la última vez que había visitado la casa de mis padres, y me pregunté qué habría sido de los Müller.

Me presenté en la puerta de mi antiguo hogar. Llamé a la puerta y esperé. Una sombra se asomó por la ventana que daba a la calle. Oí los inconfundibles pasos de mi madre. La puerta se abrió.

—¡Jonathan! —dijo, y me abrazó con fuerza. Estaba a punto de llorar de alegría.

Tenía un ojo morado, y su nariz estaba rara, hinchada.

—¿Qué te ha ocurrido, mamá? —le pregunté.

—He tropezado en casa —respondió automáticamente, con una sonrisa en los labios.

Y entramos.

Estuve con ella media hora. Insistió en que me tomara unas tostadas, me preguntó una y otra vez cómo me encontraba, qué estaba haciendo ahora, por qué no venía más a menudo... Y luego confesó que los negocios de Creighton, al parecer, no iban viento en popa precisamente. Estaban pasando una mala racha, sólo eso. Pero por suerte, se tenían el uno al otro para consolarse. Le dije que eso era bueno. Saqué del bolsillo de la chaqueta un montón de billetes y se los entregué sin siquiera contarlos. Quiso rechazar el dinero, pero no se lo permití. Le di un beso en la mejilla y salí a la calle, en busca de Louie.

Tal y como había dicho, estaba esperando en la boca de riego. No parecía cansado ni aburrido —Louie nunca lo parecía, aunque estuviera sin dormir tres noches enteras.

—¿Vas armado? —le pregunté.

Metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón y me mostró su navaja.

—¿En serio quieres echarme una mano? —dije.

Asintió.

—¿Dónde vamos? —dijo.

—Donde Tiny Brooks. ¿Lo conoces?

—Sí —respondió.

Y nos pusimos en marcha.

Entré en la tienda de Tiny Brooks como una tromba de agua. Tiny estaba despachando tras el mostrador. Había tres o cuatro personas allí, haciendo cola. Me adelanté a todos ellos y pasé al otro lado del mostrador, junto al dueño. Louie se quedó cerca de la puerta, echando un vistazo a la fruta.

—¿Dónde está Creighton? —le dije a Tiny al oído.

—¿Por qué?

—Dime dónde está, Tiny. Por favor.

—Diablos, Jonathan, ¿cómo quieres que lo sepa? ¿Es que no ves que estoy trabajando?

Y se volvió hacia una mujer gorda a la que yo había visto miles de veces por el barrio. Era la señora Chester.

—Tiny. Por favor —insistí.

Tiny se encaró conmigo y dijo:

—Chico, estás empezando a tocarme las narices.

No tuve más remedio que sacar el revólver discretamente, por detrás del mostrador, y hundirlo en sus pelotas.

—Tiny, amigo. Busco a Creighton.

La señora Chester dijo algo sobre el precio de un jamón. Los demás clientes seguían cada cual a lo suyo, pero quizá un poco impacientes. Louie estaba pelando una manzana con su navaja, y tiraba las mondas al suelo. No parecía que estuviera haciéndonos caso.

—Jonathan, te estás metiendo en algo que no sé si... —empezó a decir, pero su voz se apagó cuando sintió la presión en su entrepierna.

—Señor Brooks —dijo la señora Chester—, ¿usted podría conseguirme cal viva? La necesito para el patio, ¿sabe?

—Aguarde un momento, señora —respondió Tiny, y me hizo un gesto para que entráramos en la trastienda. Yo miré a Louie, que nos siguió de inmediato.

La trastienda estaba atestada de latas de conserva, y había una mesita con un montón de libros de cuentas y de facturas. En un rincón había una montañita de ajos. Louie cerró la puerta tras de sí. Tenía la navaja en la mano.

—¿A qué viene esto, Jonathan? —dijo Tiny Brooks—. ¿Qué coño te pasa, chico?

Yo seguía apuntándole con el revólver.

—Por favor, Tiny. No lo voy a repetir: dime dónde está Gordon Creighton.

Retiré el percutor del arma, y se escuchó un clic. Louie se situó a la espalda de Tiny.

Supongo que el antaño marino mercante se preguntó media docena de veces si le estaba hablando en serio. En cualquier caso, llegó él solito a la conclusión de que sí, que aquello no era ninguna broma.

—Ahora mismo no sé, pero dentro de un par de horas, a las tres, pasará por mi almacén —dijo Tiny—. Mira, Jonathan, no sé de qué va todo esto, pero te aseguro que yo no tengo nada que ver. Creighton está acabado, muchacho. ¿Lo sabes?

—Lo sé —respondí.

Louie pasó su brazo por encima del hombro derecho de Tiny Brooks, y en un movimiento que apenas pude ver, le rebanó el pescuezo. El corte fue tan limpio y profundo que Tiny ni siquiera gritó. Se llevó las manos a la garganta, barboteó algo e intentó echarse encima de mí. Me aparté a un lado, y Tiny cayó sobre una torre de latas de conserva, causando cierto estrépito.

Louie limpió la navaja en su pañuelo y se encogió de hombros. En ese momento no se me ocurrió pensar que quizá nunca antes había matado a un hombre. Más tarde, en la taberna de Malloy, Louie me confesó mientras bebíamos que Tiny Brooks era el segundo. No entró en detalles.

Salimos de la trastienda, y nos largamos de allí sin despegar los labios y sin prestar atención a las protestas de los clientes de Tiny. Todos tenían prisa por que los atendieran.

Louie y yo fuimos al almacén de Tiny. Forzamos una de las entradas laterales, la que daba a una pequeña oficina mugrienta, y nos sentamos allí a esperar. Louie abrió una de las cajas de licor de Creighton, cogió una botella y la trajo a nuestro improvisado escondite.

—Echemos un trago —dijo. Sacó el corcho con los dientes y bebió. Me la pasó.

—No quiero —dije.

Louie se encogió de hombros y siguió bebiendo.

En ningún momento me preguntó por qué estábamos haciendo aquello, ni yo se lo expliqué. Por alguna razón, no era necesario. A los dos nos parecía natural.

La puerta principal, que era lo suficientemente grande como para que pasara allí adentro un camión de la Jimmy's Factory, se abrió a las tres menos cinco minutos. Vimos la silueta de dos hombres, y la puerta se cerró tras ellos. Escuchamos el chasquido de un interruptor, y las luces se encendieron, iluminando las torres de cajones de alcohol, las barricas de cerveza, a Gordon Creighton, y también a Craig Martin, que era el segundo hombre. Louie me miró y sonrió. Aquello le parecía gracioso. Y en cierto modo, a mí también.

—Quédate aquí —le dije en voz muy baja—. Tú no llevas un revólver.

Louie sacó la navaja, la abrió y mostró el filo ante mis ojos. Se escapó un ligero reflejo que, por un instante, me cegó.

—Con esto me sobro y me basto —dijo. Y le creí.

Creighton y Martin interrumpieron su conversación —estaban hablando muy animadamente, sobre todo el primero, pero la verdad es que no les estaba haciendo ni puñetero caso— cuando nos vieron salir de la oficina. Yo empuñaba el revólver en alto, y apuntaba hacia Creighton. Louie iba detrás de mí, supongo que con los brazos pegados al cuerpo, la navaja en la mano.

—¿Pero qué estáis haciendo aquí vosotros dos? —dijo Craig Martin, y Creighton repitió esa misma pregunta.

—Señor Martin, este asunto no le concierne —dije yo. Creighton protestó, echó mano al bolsillo de la chaqueta, pero yo le dije que no con la cabeza y levantó las manos. Me acerqué mucho a él.

—Mira, Thompson —dijo Martin—, sé que éste es el tipo que se acuesta con tu madre, y eso duele, pero no es motivo suficiente para que armes este jaleo. Además, ahora trabaja para nosotros. Ha llegado a un acuerdo con Renfield.

—¡Es cierto! —dijo Creighton, que se temía lo peor—. ¡He hablado con el señor Renfield! Ahora seré distribuidor de McCulloch. Así que no se te ocurra tocarme un pelo, jovencito.

Mientras tanto, Louie dio un rodeo al almacén, oculto entre las sombras de los embalajes, y se situó a espaldas de los dos hombres.

—Señor Martin —dije—, este bastardo le ha pegado a mi madre. He ido a verla y tenía un ojo morado.

—¿En serio? —dijo Craig Martin, y se volvió hacia Creighton—: ¿Es eso cierto?

—¡No! —gritó—. ¡Por supuesto que no! ¡Este idiota quiere matarme, Martin! ¿Va a consentirlo usted?

Martin echó un vistazo hacia atrás y vio a Louie, y sobre todo vio la navaja de Louie, que estaba muy cerca de su espalda. Bufó, un poco fastidiado por la situación y dijo:

—Creo que en este negocio yo no voy a sacar tajada, Gordon, de modo que será mejor que lo resuelvas tú solo con los chicos.

Martin le mostró la palma de las manos a Louie, y se fue hacia la entrada.

—¡Martin! —gritó Creighton—. ¡No puede dejarme aquí! ¡Trabajo para usted y para el señor Renfield! ¡Maldita sea, ahora trabajo para James McCulloch!

Craig Martin volvió la cabeza y dijo:

—Claro que sí, Gordon. Y estos muchachos también.

Salió por la puerta. Quedamos los tres en silencio.

—Por favor, Jonathan —dijo Creighton con los brazos todavía en alto—. Por favor.

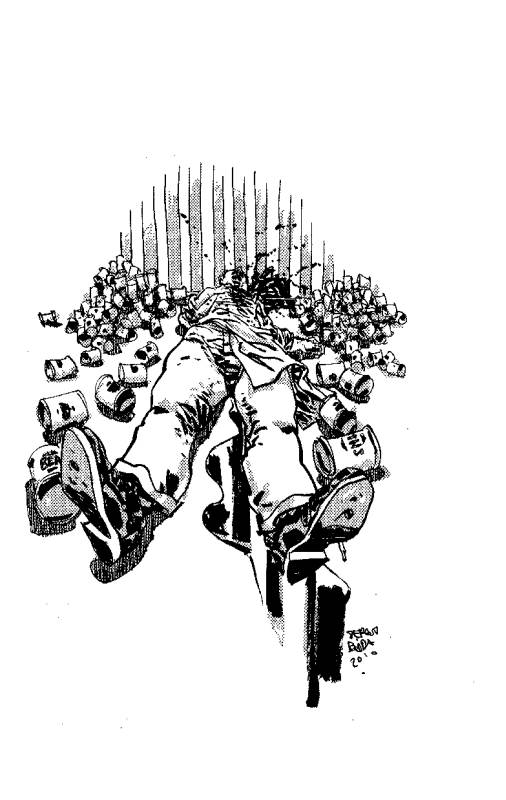

Le disparé en el estómago, y Gordon Creighton cayó de espaldas. Louie, muy despacito, se agachó a su lado.

—Sangra por la boca —dijo Louie. Me miró y preguntó—: ¿De veras se acuesta con tu madre?

Yo aún tenía el revólver alzado. Me acerqué a Creighton, apunté a su rostro y disparé.

—Es su marido —respondí.

Louie no dijo nada más. Atrancamos la puerta del almacén y nos marchamos.

Aquél sí fue mi primer asesinato.

Craig Martin no volvió a hablar de ese asunto. Mi madre tampoco lo mencionó, un mes después, cuando fui a visitarla. Era como si Gordon Creighton no hubiera existido. Sólo Louie, borracho como una cuba, sacó el tema en una ocasión.

—¿De veras se acostaba con tu madre? —preguntó. Y yo le respondí:

—Sí.

Se echó a reír y dijo:

—Qué hijo de perra, ese Creighton.

Y casi me dio un abrazo.