2

La Babilonia de Nabucodonosor: una de las grandes maravillas del

mundo antiguo

Cuando en el 605 a. C. Nabopolasar murió, Babilonia se encontraba en plena efervescencia constructiva. La paz subsiguiente y la riqueza que se depositó en la urbe fue un atractivo para que miles de personas se dirigieran a ella a trabajar en las obras de reconstrucción, o para aprovecharse de la favorable coyuntura económica en la que esta se hallaba. Puede ser que en esa época la población hubiera crecido de forma muy importante, y que se acercaran a unas 200 000 las personas que se hallaban residiendo en Babilonia o en los barrios periféricos que estaban surgiendo en ese momento.

NABUCODONOSOR II, EL REY CONSTRUCTOR

A Nabopolasar le sucedió su hijo, que adoptó el nombre de Nabucodonosor II. Fue, sin duda, el soberano más importante de toda la Historia babilónica. Con él la ciudad alcanzó su máximo apogeo, hasta convertirse quizás en una de las ciudades más maravillosas e impresionantes que han existido en todos los tiempos.

Hay autores que afirman que Babilonia pudo llegar a ser la primera ciudad en la Historia en alcanzar el millón de habitantes, pero esto parece sin duda una exageración, ni incluso aunque se le agregaran todos los distritos exteriores y los barrios periféricos a la ciudad. Es posible que en su momento de máximo esplendor, hacia mediados del siglo VI a. C., superara los 350 000 habitantes, o que se acercara incluso a los 400 000, pero es difícil que superara esta cifra. En cualquier caso, se trataba sin duda de la metrópolis más rica y más importante del mundo de su tiempo, y su población solo fue claramente superada por la de Roma cinco o seis siglos después.

Sin embargo, la Historia ha conservado también una imagen distorsionada de Babilonia debido a la información que nos ha transmitido el Antiguo Testamento de la Biblia. Según las noticias que este da, Babilonia era un auténtico centro de perversión, de ahí que se la califique en ocasiones como la «Gran Ramera» o la ciudad de todos los vicios. Hay dos motivos para explicar esta mala fama. Por una parte, los judíos sufrieron entre el año 587 y el 538 a. C. (e incluso un grupo importante no pudo regresar a su tierra hasta casi un siglo después) un duro exilio y cautiverio en la ciudad, ya que, al negarse a pagar tributo a Nabucodonosor, Israel fue conquistada por los ejércitos del rey caldeo. Indiscutiblemente este hecho pesó negativamente sobre la opinión del pueblo hebreo, y esa opinión es la que la Biblia ha transmitido al resto de la humanidad. Por otra parte, es probablemente cierto que en determinados templos de Babilonia se practicaban ritos de la fecundidad, con el objetivo de favorecer la fertilidad del suelo y la de sus cosechas. Según parece, esos ritos consistían, entre otras cuestiones, en la práctica de relaciones sexuales entre las sacerdotisas de algunos templos y los fieles que realizaban donaciones a los mismos. Para un pueblo tan puritano como el israelita, con una moral muy estrecha y muy rígida, semejantes prácticas solo podían ser consideradas como auténticas aberraciones y depravaciones que ellos denigraban como algo degradante y pecaminoso. No obstante, la realidad es que Babilonia fue, por el contrario, una de las ciudades más tolerantes y cosmopolitas del mundo antiguo, y los judíos pudieron dedicarse en ella a sus negocios y a sus trabajos con mucha más libertad de la que probablemente gozaron a lo largo de su dilatada Historia. Es más, parece seguro que buena parte del Antiguo Testamento se redactó allí a mediados del siglo VI a. C., en pleno cautiverio babilónico.

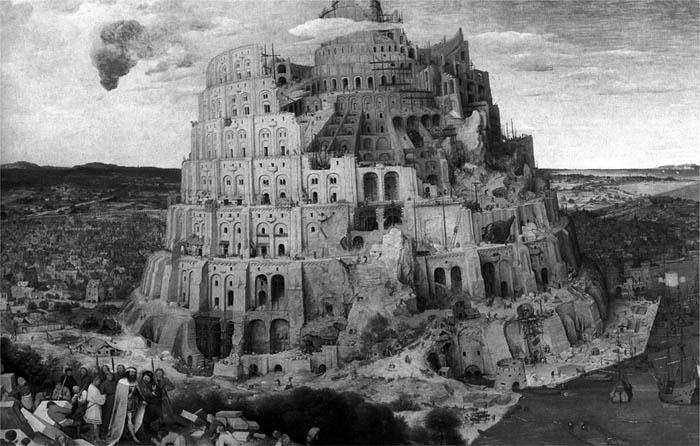

La ciudad era un centro comercial y cultural en el que vivían personas de nacionalidades muy diferentes y que empleaban lenguas muy extrañas para comunicarse dentro de cada grupo social o étnico. De ahí también otra de las leyendas que rodean a la ciudad, la de la Torre de Babel. Según la Biblia, la erección de la misma obedecía a un intento por parte de los paganos de construir una torre tan alta (sin duda hacían referencia al gran zigurat de Etemenanki) que les permitiera llegar hasta el cielo, donde estaba la morada de Dios. La propia Biblia nos cuenta que Yahvé decidió castigar a los pérfidos babilonios modificando la lengua común que se suponía que todos los seres humanos hablaban en un principio, dotándolos a cada uno de ellos con un tipo de lenguaje completamente distinto. De esa forma no se podrían entender y no progresaría la construcción que se estaba levantando en el centro de la ciudad y que, desde el punto de vista de los judíos, ofendía a su Dios.

La construcción de la Torre de Babel de Pieter Brueghel el Viejo, fue pintada en 1563.

La leyenda de la Torre de Babel está claramente relacionada con la variopinta composición étnica y lingüística de la ciudad. En ella cohabitaban caldeos, persas, asirios, griegos, amorreos, judíos, sirios, egipcios, árabes y, probablemente, gentes venidas de tierras muy lejanas como indios o incluso procedentes de civilizaciones del Extremo Oriente.

Babilonia, además, fue también el centro intelectual del mundo de su tiempo. Heredera de la larga tradición sumeria, que llevaba acumulando conocimientos científicos y de todo tipo durante más de tres mil años, la ciudad se convirtió en punto de referencia para todos aquellos que quisieran ampliar su saber, mejorar su formación e investigar sobre determinados temas. Ilustres griegos como Tales de Mileto (el fundador de la ciencia jonia), el matemático Pitágoras, o el ya citado historiador Herodoto, la visitaron y se formaron en sus archivos, bibliotecas y en sus centros de enseñanza. Sus conocimientos cambiaron el modo de pensar del mundo occidental del que desciende nuestra cultura, y buena parte de la misma, es por tanto, de alguna manera herencia babilónica.

En Babilonia se fomentó el conocimiento y el estudio de la arquitectura, de la medición con la creación del sistema sexagesimal (que todavía utilizamos para el cómputo del tiempo) de las matemáticas, pero sobre todo de la astrología (los horóscopos en los que tantas personas siguen confiando) y, en particular, de la astronomía. Aunque los nombres que le damos a los planetas son de origen romano, son a su vez una mera copia de la denominación que le dieron los griegos, que estos, a su vez, habían copiado de los babilonios. Así por ejemplo, el nombre del planeta Venus procede del que le dieron los griegos, pues lo dedicaron a Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, cuyo origen se encuentra en la diosa Ishtar, «la más bella», que era la denominación que aplicaban los babilonios a la estrella de la mañana que más relucía, «el lucero del alba». Mercurio, Ares para los griegos, era el dios de la guerra, y el planeta rojo, color que simboliza la sangre y la guerra, recibía en Babilonia el nombre de Nergal, dios de la guerra. El único planeta que es visible todo el día, Júpiter, lo llamaron Marduk, su dios supremo. Este se convirtió en Zeus para los griegos, y Júpiter para los romanos, que es como lo conocemos actualmente.

LAS MURALLAS Y LA PUERTA DE ISHTAR

En época de Nabucodonosor II, Babilonia llegó a constar nada menos que con tres recintos amurallados. El primero era el que su padre había construido y del que antes se ha hablado. El segundo corresponde a la ciudadela interior, el conjunto de palacios, templos y fortalezas que el rey construyó en el centro de la ciudad. Los restos nos muestran un cuadrilátero de unos 2500 por 1500 metros rodeado por una muralla elevada. La muralla era en realidad un sistema de muros dobles. El exterior se componía de ladrillos cocidos de gran calidad unidos con betún, formando un espesor de unos cuatro metros. Mientras que el interior de la misma, estaba construida de muros de adobe de casi siete metros de espesor. Pero según nos comenta el griego Herodoto, que visitó la ciudad unos cien años después de la muerte de Nabucodonosor II, este había hecho construir una muralla gigantesca tan prodigiosa que cautivó la imaginación de quienes la visitaron. Según el historiador griego, esta muralla que tenía una forma triangular, medía nada menos que 120 estadios de lado, lo que daría un equivalente a unos 22 kilómetros, dentro de los cuales se protegía una superficie enorme. Pero estas cifras son verdaderamente difíciles de creer. Si hubiese sido así, ello daría lugar a una ciudad de tal tamaño, que es impensable que pudiera ser abastecida o protegida en relación a la población que debía albergar. Los historiadores tienden a creer que Herodoto exageró considerablemente las medidas, o bien a que sus datos hacían referencia al perímetro total de la muralla, que de esta forma correspondería a un triángulo aproximado de cuatro kilómetros y medio de lado, con una superficie interior de algo más de 1000 hectáreas, e incluso hay arqueólogos que solo admiten una superficie en torno a 850 hectáreas aproximadamente.

La arqueología ha descubierto restos de esta muralla, y lo hallado parece estar en consonancia con esta segunda interpretación de los datos de Herodoto. Lo triste es que los ladrillos de la muralla debían ser de tal calidad que fueron saqueados durante los siglos siguientes, con el objeto de servir como materiales de construcción en otras ciudades que se levantaron, aprovechando los despojos en los que se acabaría convirtiendo Babilonia.

Los datos que nos ha transmitido el escritor griego siguen causando asombro y son difíciles de aceptar. Según él, la muralla tenía unos 100 codos de altura, es decir, poco más de 50 metros, algo que no es fácil de creer. Probablemente, en opinión de los arqueólogos, los muros no debían de superar los 25 metros, aunque esto no se puede comprobar debido a su casi total desmantelamiento. Su anchura era de 50 codos, que equivalen a unos 27 metros, lo que debió suponer un gigantesco acarreo de materiales para su construcción, de ser verdad estas cifras. Según el mismo Herodoto, la anchura que poseía el camino de ronda que había en la parte más elevada era tan grande, que una cuadriga o carro tirado por varios caballos podía recorrerla sin problemas en su parte superior, incluso en los lugares donde formaba una especie de codo. Esta muralla se completaba además con un foso exterior de entre 80 y 100 metros de ancho y poseía además un nuevo recinto defensivo de siete metros de grosor, que le confería el aspecto de una triple fortificación vista desde los alrededores.

Son casi con toda seguridad exageraciones. Las excavaciones arqueológicas emprendidas en el siglo XX no han podido corroborar estos datos con total veracidad, pero hay algunos restos que sin ser tan enormes como los describían en la antigüedad, demuestran que Babilonia ocupa sin duda un lugar excepcional en la historia de las ciudades. Por ejemplo, la puerta de Ishtar, una de las trece grandes puertas de acceso con que contaba la ciudad, fue descubierta hace un siglo por el arqueólogo R. Koldewey, y este comprobó asombrado cómo poseía una altura de 27 metros y unos cimientos de quince metros. En el Museo de Pérgamo de Berlín, se encuentra una reproducción reducida de la misma que, aun así sigue causando asombro y admiración, tanto por sus dimensiones como por su riqueza decorativa. Estaba realizada con ladrillos vidriados con un esmalte de color azul intenso, de una calidad asombrosa. También constaba de decoración en forma de dragones en rojo y blanco, y relieves de toros. Por desgracia, esta misma calidad ha evitado su conservación, ya que el expolio al que han sido sometidos estos monumentos a lo largo de muchos siglos ha acabado con casi todos ellos.

Reconstrucción de la Puerta de Ishtar tal y como puede contemplarse actualmente en el Museo de Pérgamo en Berlín. En realidad las medidas eran bastante mayores que las que muestra la reconstrucción.

LA CIUDAD MÁS MONUMENTAL DEL MUNDO ANTIGUO

Tras pasar por la puerta de Ishtar se accedía a la gran avenida de las Procesiones, la calle principal de la ciudad, flanqueada a ambos lados de la misma por muros de ladrillo con relieves de leones y con otros tipos de decoración, así como con 120 estatuas que representaban a este mismo animal. La avenida de las Procesiones articulaba el espacio viario de la ciudad, y a ella accedían otras vías o avenidas de menor tamaño e importancia, formando una red estructurada mediante ejes perpendiculares entre sí. Estaba pavimentada y enlosada en todo su recorrido. Se utilizaba, entre otras funciones, para transportar las imágenes de los dioses durante la Fiesta de Año Nuevo, de ahí su nombre. La muralla debió de descuidarse paulatinamente después de la muerte de Nabucodonosor II, y ello permitió que un cuarto de siglo después, en el año 539 a. C., los persas de Ciro II pudieran tomar la ciudad. Cuenta Herodoto que era tan enorme el tamaño de Babilonia que tres días después de la entrada de las tropas persas, todavía había personas que no se habían enterado de la conquista de la ciudad por las tropas de Ciro.

Por su parte, el complejo de edificios que constituía el palacio de Nabucodonosor II debía tener también unas dimensiones impresionantes, pues se calcula que la superficie del mayor de todos los palacios debía ocupar más de 52 000 metros cuadrados, con unas medidas de 322 metros de largo por 190 de ancho. La habitación más suntuosa del mismo, el enorme Salón del Trono, que era donde el monarca recibía a las delegaciones extranjeras, tenía forma cuadrangular y poseía unas dimensiones de casi setenta metros de lado. La superficie de todos los palacios era mucho mayor, se estima que sus medidas eran de unos 500 por 400 metros, y estaban edificados en la colina más elevada de la ciudad. Dentro de los mismos, existían seis grandes patios. En el interior de este complejo palatino, concretamente en el patio situado al norte de los palacios, los arqueólogos hallaron restos de construcciones que debieron estar en su tiempo cubiertas con plantas y con tierra, según demuestran los restos encontrados. En este recinto se descubrió también un complejo sistema de esclusas y de palancas, que sin duda servía para facilitar la conducción del agua destinada al riego artificial de árboles y de flores. El agua se almacenaba en depósitos elevados desde los cuales se abastecía a todo este sector.

Según la leyenda, Nabucodonosor se había casado con una princesa de origen medo de nombre Amytis. Esta echaba de menos las montañas de su patria, siempre verdes y repletas de árboles y de frondosa vegetación. El rey, para complacer a su esposa, decidió regalarle un jardín tan hermoso que le recordara a la tierra que había abandonado. De esta forma se procedió a la construcción de los famosos Jardines Colgantes de Babilonia, que quizás se ubicaron en el espacio del palacio que se describió anteriormente. Mucho se ha especulado sobre estos posibles «Jardines Colgantes». El nombre parece hacer referencia a los diferentes pisos o niveles en los que las terrazas o parterres se desarrollaban. Quizás la palabra «colgante» esté en relación con las plantas que caían desde los niveles superiores a los inferiores, dando la sensación de que, en efecto, vista a distancia, la vegetación quedaba colgada o suspendida en el aire.

Otros arqueólogos han puesto en duda la afirmación de su existencia, o al menos cuestionan que las estructuras que se han hallado correspondan a los mismos. Pero las fuentes clásicas hicieron referencia a este hecho insistentemente, hasta el punto de que en el siglo III a. C. fueron considerados como una de las Siete Maravillas más importantes del mundo de su tiempo. Y probablemente en aquella época ya deberían haber desaparecido casi en su totalidad, pero su recuerdo se mantenía todavía en la mente de las personas que los vieron o que leyeron sobre ellos, lo que les llevó a ser considerados como el monumento más destacado en una ciudad llena de obras de arte y de suntuosas construcciones, por lo que se estima que debían de ser en verdad algo realmente excepcional.

Para completar esta visión asombrosa de la urbe, las fuentes clásicas aseguran también que Nabucodonosor llegó a ampliar y a embellecer los más de 1100 templos que existían en la ciudad. Las cifras, como siempre, nos hacen dudar, pero todo en Babilonia parecía gigantesco e impresionante.

De todos los templos, el que era más importante sin duda es el que conocemos con el nombre de Esagila o Esagil. En él se ubicaba el lugar de culto del panteón de los dioses babilonios, y en especial el del principal dios de la ciudad, Marduk. El templo estaba situado un kilómetro al sur de los palacios reales. Tenía unas dimensiones de 86 por 78 metros, con 2 patios exteriores de 116 por 90 metros. En su sala principal, de cuarenta metros de largo por veinte de ancho, se conservaba la estatua de oro del dios Marduk. Si hacemos caso a la información de Herodoto, se trataba de la mayor estatua construida durante todos los tiempos en este raro metal, pues según nos informa el historiador griego, su peso alcanzaba la asombrosa cifra de 22 000 kilos, es decir, cuatro veces más que la estatua más grande que existe actualmente en ese precioso metal, la del Buda de Oro del gran templo de Bangkok en Tailandia, construida en el siglo XV, que pesa 5500 kilos. Fue descubierto el templo en el año 1900, y en aquel momento estaba cubierto por más de 21 metros de sedimentos procedentes de las inundaciones del Éufrates. Pero desgraciadamente tampoco se conserva casi nada de él, aunque las descripciones antiguas nos hablan de una riqueza deslumbrante.

Recreación artística de los Jardines Colgantes. En realidad el dibujante ha dejado volar su imaginación, ya que no se ha encontrado ningún resto que pueda ser atribuible con total seguridad a lo que fue una de las grandes maravillas del mundo antiguo.

Cerca de Esagila se encontraba el Etemenanki, edificación que corresponde al famoso zigurat o torre escalonada que la Biblia identifica con la ya tantas veces citada Torre de Babel. Su nombre, Etemenanki, significa en sumerio «la Casa del Cielo y de la Tierra». Su anchura y su altura eran de unos noventa metros, y constaba de siete cuerpos escalonados que a su vez se componían de un total de veinte pisos. En el último de los siete pisos se encontraba el templo propiamente dicho. Su elevada visión fue sin duda la que hizo reflexionar a los judíos sobre los planes impíos de alcanzar la morada celeste de Dios.

Maqueta en la que se muestra cómo debió ser hacia el siglo VI a. C. el famoso zigurat de Etemenanki al que la Biblia denominó con el nombre más conocido de «Torre de Babel».

Casi todos los dioses representados en el panteón de Esagila tenían otros templos repartidos por toda la ciudad. El de Ishtar estaba situado en el barrio de Merkes, al este del zigurat. Las casas de este sector estaban construidas con un claro sentido de la simetría, y formaban calles que, en la medida de lo posible, tendían a ser rectas. En su interior predominaba un tipo muy homogéneo de casa, con un patio abierto en torno al cual se desarrollaba la vida familiar, y poseía además un amplio recibidor de entrada a la misma. Esta tipología se repite constantemente en la mayor parte de las viviendas babilónicas.

Nabucodonosor II mandó construir otros dos grandes palacios-fortalezas, situados al norte y al sur de la ciudad, a los que se dio el nombre de palacio de verano y de invierno. Se encontraban a unos tres kilómetros el uno del otro. El que estaba más al norte era una gran torre defensiva con unos muros ciclópeos de 25 metros de anchura, pero el meridional era realmente un auténtico museo, ya que en él se conservaban los trofeos arrebatados a los enemigos. Así sabemos que en el mismo había estelas hititas, estatuas procedentes de la ciudad de Mari, relieves de Nínive, etc. En este mismo palacio, y protegida por una fortificación enorme, se hallaba la cámara del tesoro real, en la que sin duda debió haber también una riqueza sin parangón que se destinó a la construcción de esta maravillosa ciudad. En el barrio occidental se hallaba el gran puente que atravesaba el Éufrates. Tenía una longitud de 115 metros, pero de él solo se conservan actualmente siete pilares construidos en ladrillo cocido, con unas dimensiones de 21 metros de largo por 9 de ancho, lo que basta para darnos una idea del tamaño de esta vía de comunicación que ponía en contacto a través del río a ambas márgenes de la ciudad.

La enumeración de las maravillas de Babilonia podría continuar, sin embargo es preciso detenerse aquí para no hacer interminable la lista de casas señoriales, canales, mausoleos, teatros, ciudadelas, templos o puertas que se podrían citar.

No cabe la menor duda que para construir esta joya del urbanismo fue preciso hacer un gigantesco desembolso de dinero. Nabucodonosor II había heredado de su padre una economía boyante basada, entre otras cuestiones, en la sumisión de numerosos pueblos que le pagaban tributos y que él acrecentó considerablemente al engrandecer su imperio. La ausencia momentánea de enemigos potenciales en las cercanías de sus dominios, le permitió concentrar todas las inversiones en construir uno de los conjuntos urbanos más fascinantes de todos los tiempos. La abundante mano de obra gratuita en forma de esclavos, favoreció también sus proyectos megalómanos para engrandecer su capital desde todos los puntos de vista. Pero a pesar de todas estas coyunturas favorables, los gastos y dispendios que debió generar una actividad constructiva tan frenética terminaron endeudando gravemente a la Hacienda real. Durante casi noventa años, los que median entre 626 y 539 a. C., la ciudad no dejó de crecer y de engrandecerse. Pero tanto gasto suntuoso tenía que acabar pasando factura más tarde o más temprano.

EL SALVAJE CASTIGO DE LOS PERSAS A «LA GRAN RAMERA»

Tras la muerte de Nabucodonosor II se iniciaron los problemas, pues comenzó a abrirse una etapa de convulsiones políticas y religiosas tras la desaparición del gran rey. Esta crisis tenía que estar también motivada sin duda por los problemas de carácter económico que debían acarrear unos proyectos tan ambiciosos como los que se habían llevado a cabo. Tras unos años de inquietud, subió al trono Nabonido, el último de los grandes reyes del período que conocemos como neobabilónico. Pero Nabonido no era realmente un político, sino un historiador más interesado en descubrir el pasado que en gobernar el presente, lo que a la larga trajo consecuencias negativas. Para satisfacer su curiosidad investigadora, viajó por su reino buscando restos de antiguas culturas y procediendo a su estudio. Dejó en la capital a su hijo Baltasar para que se encargara del gobierno de la misma. Pero esto no satisfizo en absoluto a la casta sacerdotal dominante de Marduk, que consideró al rey como impío y sacrílego por abandonar la ciudad, aunque probablemente esta opinión negativa se difundió por no respetar y defender los privilegios de los sacerdotes tal y como estos deseaban.

En esas circunstancias, una facción de los babilonios insatisfechos con el gobierno de Nabonido entró en conversaciones con el rey persa Ciro II, que en aquellos momentos estaba creando un imperio de unas dimensiones desconocidas hasta entonces. Las dificultades internas habían propiciado que se debilitaran las defensas. Las murallas no habían sido mantenidas como hubiera sido menester, y cuando las tropas de Ciro pusieron cerco a la ciudad en el año 539 a. C., esta apenas si ofreció resistencia. Cuentan las crónicas que Ciro hizo trabajar a sus hombres en la tarea de desviar el curso del Éufrates, y cuando el río modificó su rumbo pudieron entrar sin problemas en el interior de la ciudad por el espacio vacío que había dejado el cauce del mismo al retirarse las aguas.

Ciro II fue un rey prudente y sabio, un excelente gobernante que era consciente de la grandeza y de la importancia de Babilonia. De él nos ha llegado una magnánima imagen desde los tiempos antiguos, si bien es verdad que esta misma imagen se debe en buena medida al trato tan favorable que se le da en la Biblia, ya que entre otras disposiciones adoptó la de permitir que los judíos volvieran libres a su tierra. No todos lo hicieron, pues muchos prefirieron seguir en Babilonia, donde habían medrado como comerciantes y con otros negocios florecientes, en el contexto de riqueza en el que se desenvolvía la ciudad.

Si Ciro fue consciente de preservar íntegramente a Babilonia contribuyendo a que siguiera engrandeciéndose y embelleciéndose, su hijo Cambises tomó una decisión más importante todavía, pues en el año 529 a. C. estableció la capital del Imperio persa en la propia Babilonia, renunciando incluso a las grandes ciudades desde las que hasta entonces se había dirigido el mismo. Pero pese a ello, otro grupo de babilonios estaba en contra de la ocupación persa y añoraba los tiempos de libertad de la época de Nabucodonosor II. Por eso, entre el año 525 y el 521 a. C., se produjo una primera rebelión antipersa, aprovechando que el rey se había marchado con sus tropas a conquistar Egipto. La rebelión no tuvo mayor trascendencia, y Babilonia se reintegró como capital persa en cuanto fue sofocada la insurrección, sin mayores problemas ni complicaciones. Pero la chispa de la libertad había prendido entre buena parte de sus habitantes, como ya sucediera en época de la ocupación asiria, y pocos años después, en el 519 a. C., estalló una segunda rebelión contra Darío I, el nuevo soberano persa. Esta rebelión dirigida por un tal Nabuc, tomó unas proporciones considerables, obligó a Darío a emplear a buena parte de su ejército contra su propia capital, y tras un breve asedio, la tomó, la saqueó y como castigo decidió arrebatarle el rango de capital, que a partir de entonces pasaría a detentar Susa, mientras que construía en Persépolis un suntuoso palacio en el que establecería su futura residencia imperial.

Estas dos primeras revueltas contra el poder persa no causaron grandes estragos en la ciudad, pero ya anunciaron lo que sucedería en los próximos siglos: Babilonia comenzaría a entrar en declive, y sus monumentos se irían arruinando paulatinamente. Un gran número de personas de toda raza y nación comenzó a abandonarla poco a poco, así, en el 517 a. C., unos 15 000 judíos la dejaron para regresar a Canaan, y otros muchos los seguirían en los años venideros. Pese a ello Babilonia seguiría siendo la ciudad más poblada y más rica del mundo durante varias décadas más, y los soberanos persas, aunque habían perdido la confianza en sus nuevos súbditos, siguieron manteniendo la riqueza y la importancia de la ciudad, ya que de esa forma obtenían también buenos ingresos por los impuestos que de ella recibían.

La ciudad podría haber mantenido durante bastante más tiempo su rango de preeminencia entre todas las del mundo antiguo, de no ser porque, en el año 486 a. C., y aprovechando la debilidad del mundo persa tras su derrota ante los griegos en las Guerras Médicas, los sacerdotes de Marduk, hartos del dominio extranjero, organizaron una nueva y más poderosa rebelión contra Jerjes I, el nuevo soberano persa que acababa de subir al trono tras la muerte de Darío.

Jerjes estaba preparando en esos momentos una expedición contra las díscolas ciudades griegas que habían derrotado sorprendentemente al ejército de su padre hacía pocos años, y cuando se encontró con este problema imprevisto (y con otros que por aquella misma época estaban surgiendo en Egipto), tuvo que renunciar a sus planes de castigo y de venganza contra los griegos para sofocar este nuevo levantamiento babilónico. Por ese motivo, su venganza contra la ciudad fue terrible. Jerjes no se conformó, como en ocasiones anteriores, con un ligero castigo contra los insurrectos. Por el contrario, se mostró despiadado y vengativo de forma muy cruel al igual que los asirios dos siglos antes. Sus ejércitos, en el transcurso de la toma de Babilonia, dañaron gravemente tanto al Esagil, como al Etemenanki. Jerjes ordenó también la destrucción de las gigantescas murallas para que estas no volvieran a servir nunca más como escudo protector de una nueva insurrección. Pero, sobre todo, el soberano persa castigó a la casta sacerdotal, expulsándola en su mayor parte de la ciudad, confiscándole los templos y saqueando todas las estatuas de oro que en ellos había, en especial la colosal y costosísima del dios Marduk, que sirvió para nutrir de oro a las arcas reales persas que se conservaban en Susa. Además, Jerjes impuso elevadísimos tributos a la ciudad, que la acabaron arruinando y empobreciendo. De esta manera, Babilonia fue perdiendo importancia, y durante muchas décadas permaneció casi paralizada sin atreverse a moverse contra los soberanos que la estrangulaban económicamente.

Su población empezó por tanto a decaer. A mediados del siglo V a. C. ya había numerosas personas que la estaban abandonando, pero aun así se calcula que en esta época todavía podían vivir cerca de 200 000 habitantes en la misma. No era ya probablemente la mayor ciudad del mundo, pero su tamaño y su monumentalidad debían de ser todavía respetables, a pesar de los castigos impuestos.

EL ASOMBRO DE LOS GRIEGOS: DE HERODOTO A ALEJANDRO MAGNO

En este contexto, hacia el año 450 o 440 a. C., es cuando Herodoto debió de visitarla. Y a pesar de que ya había pasado su mejor momento, el historiador griego no pudo dejar de admirarla y de hablar sobre ella con un gran asombro, tal y como antes referíamos.

La evolución posterior de la ciudad fue la misma, de atonía y decadencia. Aun así, se hicieron algunas mejoras, por ejemplo el rey persa Artajerjes II construyó a principios del siglo IV a. C. un edificio con pilastras al que se conoce como la Apadana Palatina, pero la ciudad seguía en general paralizada e incapaz de moverse, atenazada por los elevadísimos impuestos que la asfixiaban.

De hecho, su postración estaba ya alcanzando niveles alarmantes, y así, durante el reinado de Darío III, hacia mediados del siglo IV a. C., ya había dejado de ser la ciudad más poblada de Asia occidental, si bien es cierto que en esta época Babilonia seguía siendo un centro cultural de primer orden, a pesar de la crisis en la que se encontraba. En el año 331 a. C. apareció en la región uno de los más grandes genios militares de la Historia, el macedonio Alejandro Magno. En su épica lucha contra el colosal Imperio persa, el gran Alejandro fue destruyendo una y otra vez a los ejércitos que el rey persa enviaba contra él. La más decisiva de todas las batallas que libraron ambos contendientes fue la que tuvo lugar entre Arbelas y Gaugamela, al norte de Babilonia. La lucha tuvo como resultado final la aplastante victoria de Alejandro, la vergonzante huida de Darío, y la entrada del conquistador macedonio en Babilonia, donde encontró refugiada a la familia del rey persa que este había abandonado en su precipitada huida.

Alejandro Magno no solo era un guerrero sin par, sino también un hombre culto gracias a las enseñanzas de su maestro Aristóteles, y estaba dotado además de un sentido de la Historia como no muchos soberanos han tenido a lo largo del tiempo. Comprobó que Babilonia estaba muriendo poco a poco, y se dispuso a revertir este proceso proclamándola capital de su imperio y ordenando la reconstrucción de la ciudad para que recobrase su antiguo esplendor. Era una tarea bastante difícil, pero para alguien con una capacidad colosal, como era la de Alejandro, esta labor no hubiera sido imposible en absoluto. Puso a miles de hombres a trabajar en la reconstrucción del templo de Marduk, así como en el conjunto del Esagil, pero Alejandro se caracterizaba por su ambición y por su deseo de dominar todo el mundo conocido y pronto abandonó Babilonia, dejando a hombres suyos de confianza al mando de las tareas reconstructivas. Durante los seis largos años que el macedonio permaneció recorriendo el Asia Central hasta la India, los trabajos ordenados por Alejandro se relajaron, incluso alguno de sus subordinados pensaron que había perecido en aquella lejana lucha a miles de kilómetros de la ciudad que era cabecera de su imperio. Las obras de reconstrucción llegaron prácticamente a paralizarse.

Sin embargo, Alejandro regresó al cabo de esos seis años. Consciente de la necesidad de afianzar los lazos entre persas y griegos, obligó a que miles de sus hombres contrajeran matrimonio con mujeres persas. La multitudinaria ceremonia tuvo lugar en la propia Babilonia. Era una forma de buscar una unión de todos sus súbditos que quizás hubiera dado los frutos apetecidos de haber sobrevivido más tiempo el conquistador. En el año 324 a. C. murió Hefestion, uno de los mejores amigos de Alejandro. Este ordenó derribar una parte de la muralla babilónica para con los materiales de allí obtenidos construir una enorme pira funeraria en la que cremar al cadáver de su compañero. Los restos de estos ladrillos calcinados fueron hallados 2200 años después por los arqueólogos, quizás en el mismo sitio en el que Alejandro ordenó que se depositaran.

Los gigantescos proyectos de Alejandro se vieron truncados con su prematura muerte, cuando aún no había cumplido los 33 años. Toda su obra se derrumbó inmediatamente, y entre ella, la que afectaba a su afán de recuperar la grandeza babilónica. No solo no se continuaron realizando sus proyectos, sino que por el contrario la situación de Babilonia empeoró. Los herederos de Alejandro, los llamados diadocos o sucesores, se embarcaron en una serie de guerras entre ellos para ver quién se quedaba con las partes más importantes del imperio alejandrino. Babilonia quedó en medio de esas luchas, y en los enfrentamientos subsiguientes la ciudad volvió a sufrir nuevos daños en sus edificios.

Uno de los generales de Alejandro, llamado Seleuco, consiguió hacerse con el control de Mesopotamia, y una de sus primeras ideas cuando hubo conseguido esto fue la de restaurar otra vez la antigua grandeza de la ciudad. Al menos desde un punto de vista cultural, pues Babilonia por su tradición, monumentalidad, y ser centro del poder religioso y lugar de reunión de intelectuales y de sabios de esta época, gozaba aún del prestigio necesario para que Seleuco la siguiera considerando como digna de seguir siendo su capital. Pero las luchas recientes la habían acabado de llevar a un estado en el que la reconstrucción era enormemente costosa y difícil. Por ello, a finales del siglo IV a. C., Seleuco decidió construir una nueva ciudad que le sirviera como capital. La nueva ciudad tenía además la ventaja de que podría llevar el nombre del monarca, con lo cual esto le daría más prestigio ante sus súbditos. De esta forma, Seleuco fundó Seleucia del Tigris.

La construcción de Seleucia fue la causante definitiva de la decadencia babilónica. Se aprovecharon los edificios arruinados de la capital de Nabucodonosor II como cantera de materiales para ser llevados hasta Seleucia y que las construcciones de esta progresasen rápidamente. Por si no era poco la aniquilación física de Babilonia, los descendientes de Seleuco completaron la labor despoblándola de habitantes. Así, en el 275 a. C., Antioco I decretó que los habitantes que quedaban en Babilonia se instalaran en Seleucia. Esta migración forzada tuvo como consecuencia que al paulatino despoblamiento babilónico siguiera la conversión de Seleucia en una de las ciudades más pobladas del mundo de su tiempo. Aun así, Babilonia dio todavía un último destello de su gloria cultural con la figura de uno de los mayores historiadores de la antigüedad, el sacerdote Beroso, que escribió una Historia universal a mediados del siglo III a. C. Desgraciadamente, esta obra magna que remontaba la Historia de la humanidad 432 000 años atrás se ha perdido, aunque por las citas que se conservan de ella y por la admiración que suscitó entre sus contemporáneos debió ser uno de los mayores monumentos que se han escrito sobre la ciencia histórica en todos los tiempos.

Y es que pese a su decadencia irremediable, Babilonia seguía siendo uno de los grandes centros religiosos del mundo de su tiempo, a pesar de que en todos los demás aspectos ya no quedaba casi nada de su antigua grandeza.

LA MALDICIÓN DE BABILONIA Y LA PÉRDIDA DE SU RECUERDO

Un siglo después de Beroso, tenemos noticias de que todavía se seguían practicando sacrificios en los restos que quedaban del templo de Marduk. Por esa época, a mediados del siglo II a. C., algunos ciudadanos de origen griego volvieron a establecerse entre sus ruinas y construyeron un teatro, un gimnasio y una biblioteca, y se asentaron en un pequeño barrio residencial. Sin duda, este último canto del cisne se hizo a expensas de la gran cantidad de ruinas y escombros en los que se había convertido la ciudad, los cuales todavía tenían la utilidad suficiente para ser reaprovechados.

Poco tiempo después de la instalación de esta pequeña colonia griega, Babilonia cayó en manos del rey parto Mitrídates I, quien se encontró la ciudad prácticamente destruida salvo el pequeño sector en el que se habían asentado temporalmente los griegos. Mitrídates, consciente del peligro de un ataque seléucida, transformó los restos del palacio de Verano de Nabucodonosor en una fortaleza con la que proteger lo poco que quedaba en pie. Y para borrar la huella griega, edificó sobre el teatro un templo zoroástrico.

A pesar de su desolación y decadencia, Babilonia seguía conservando el aura de la grandeza de antaño, lo que a su vez fue la causa definitiva de su desaparición, porque tanto seléucidas como partos, como los árabes posteriormente, lucharon por su control con denuedo entre los años 170 y 120 a. C. El resultado de estas continuas batallas y del trasiego de mano en mano de lo que quedaba de la antigua urbe acabó por hundir totalmente los escasos restos que aún se conservaban en pie.

Hacia el año 24 a. C., el geógrafo griego Estrabón señalaba que la antigua Babilonia estaba en aquella época completamente vacía, y que lo único que quedaba en pie de ella eran algunas partes de sus ciclópeas murallas. Pese a ello, todavía se conserva una inscripción datada en el año 9 a. C. en lengua sumeria que se halló entre sus ruinas. Es la última inscripción que se encuentra en esta lengua, que sin duda ya casi todo el mundo había olvidado, pero que sin embargo conservaban en sus escritos los sacerdotes sumerios, de forma algo parecida a lo que aún sucede con el latín en la Iglesia católica.

Trabajos de excavación en las ruinas de Babilonia en los primeros años del siglo XX.

Entre tanta desolación, los partos aprovecharon todavía algunos restos de los materiales de sus edificios, y así, a mediados del siglo I d. C., gracias a que existía aún un pequeño tráfico comercial, aquellos llevaron a cabo la erección de un edificio con columnas entre las ruinas del Esagil. Es más, poco tiempo después, el naturalista romano Plinio el Viejo (que vivió entre los años 23 y 79 d. C.) nos da noticias de que en este edificio todavía se practicaba algún tipo de culto a los antiguos dioses babilónicos.

Y de esta forma, hacia el año 75 d. C. se escribió también el último documento cuneiforme que se ha hallado datado con su correspondiente fecha. Era otro síntoma más de que con el fin de Babilonia también moría una parte de la Historia de la humanidad. Por esta fecha, la colonia comercial parta fue trasladada a Ctesifonte, su nueva capital: otro ejemplo más que nos habla de la desaparición de la vida en la antigua Babilonia.

Cuando el emperador romano Trajano visitó la zona con sus ejércitos, en el curso de su campaña contra los partos, entre el 115 y el 117, no encontró ningún vestigio que le permitiera ya reconocer la ciudad, y solo contempló un montón de ruinas que estaban siendo sistemáticamente expoliadas por campesinos de los alrededores que las utilizaban para construir o reparar sus viviendas en las cercanías. Ochenta años después fue otro emperador romano, Septimio Severo, el que atravesó el lugar en el que se encontraba la ciudad. Los cronistas que lo acompañaban dejaron constancia de que, donde antes había existido la ciudad más hermosa del mundo, ya no quedaba ni un solo alma habitando entre sus irreconocibles ruinas, hasta tal punto había llegado la degradación y destrucción de la antigua metrópolis.

Es más, se perdió incluso el propio nombre de la ciudad, que fue mencionada por última vez por un tal Zósimo y por Luciano, a comienzos del siglo III, que habían acompañado al emperador Severo en su campaña contra Ctesifonte. Hasta tal grado llegó su olvido que incluso su nombre desapareció durante mucho tiempo. En el siglo X, un historiador musulmán, Ibn Hawqual, visitó la zona y reconoció las ruinas, pero ya no sabía decir a ciencia cierta a qué ciudad de la antigüedad habían pertenecido. Un siglo después, se construyó una humilde aldea sobre sus restos, que recibió el nombre de Al Hillah, y que se mantuvo durante varios siglos hasta que los arqueólogos llegaron allí buscando las ruinas babilónicas. La única noticia que tenemos de estos tiempos medievales sobre la ciudad es que, en el siglo XII, el rabino de origen navarro Benjamín de Tudela visitó el lugar para tratar de localizar en él el templo de Nabucodonosor, pero muy probablemente este, como el resto de la ciudad, estaba ya cubierto por varios metros de sedimentos, tal y como se la encontraron los arqueólogos seis siglos después.

En 1616, un erudito italiano, Pietro della Valle, volvió a mencionar por primera vez en muchos siglos el nombre de Babilonia y habló sobre su posible emplazamiento. Y, ya a finales del siglo XIX, una misión arqueológica alemana al mando del arqueólogo Robert Koldewey, excavó en el lugar donde se hallaba Al Hillah, y tras profundizar varios metros en el subsuelo, empezó a encontrar los escasos restos que aún se conservaban de la que fue una de las ciudades más maravillosas de la Historia. Su recuperación, sin embargo, sigue llena de incógnitas, ante la inestable situación que vive esta parte del mundo durante las últimas décadas.

Trabajos de excavación de Babilonia a principios del siglo XX por Robert Koldewey.