L'Horloge qui chante.

NOUVELLE AMÉRICAINE.

Le pauvre Daniel s'en revenait d'un pied leste et le cœur content; un mois auparavant on l'avait vu partir du logis tout habillé de ses horloges en bois, qu'il portait, par-devant et par-derrière, sur la poitrine et sur les épaules. Ainsi chargé Daniel avait parcouru l'État de l'Ohio tout entier, et il n'était si mince bourgade qui n'eût entendu sa petite chanson accoutumée, qu'il chantait d'une voix claire et joyeuse:

«Cuckoo! cuckoo! Voici les horloges, les bonnes horloges, qui ne s'arrêtent ni le jour ni la nuit, et qui chantent mieux que le coucou dans les bois! Cuckoo! cuckoo!»

La tournée de Daniel avait été heureuse: il s'était défait à bon compte de toutes ses horloges, et un riche presbytérien lui avait acheté le grand cadran à rayons d'or que, depuis trois ans, il portait tout resplendissant au milieu de sa poitrine, sans avoir pu trouver encore à qui le vendre.

Au détour de la route parurent, entre les arbres, les premières maisons de la ville de Cleveland; Daniel fit une halte, secoua la poussière de ses souliers, rajusta sa pauvre toilette, et reprit ensuite son chemin d'un pas moins pressé qu'auparavant. A mesure qu'il avançait dans la ville, sa marche se ralentissait encore, et au lieu d'aller le front haut, comme tout à l'heure, il tenait le nez baissé vers la terre; enfin, il arriva sur la grande place, toute bordée de chênes verts. La nuit commençait à tomber; déjà les boutiques étaient éclairées, et, entre toutes ces lumières, brillaient par excellence les quinquets de maître Saunders, l'horloger, qui tenait boutique au char d'Apollon. Daniel, retenant son haleine, étouffant le bruit de ses pas, s'avança vers ce beau magasin, le plus riche sans contredit de tout Cleveland, et vint coller sa figure aux carreaux de l'une des fenêtres.

Maître Saunders était vastement assis dans son grand fauteuil de cuir noir, les mains croisées sur son large abdomen; doucement absorbé dans la tranquille affaire de sa digestion, il tenait ses regards fixés, tout droit devant lui, sur une grande pendule de bois, qui ornait le fond de sa boutique, et servait de régulatrice à toutes les montres de Cleveland. Saunders vénérait sa vieille pendule comme la plus belle pièce d'horlogerie qui fut sortie de ses savantes mains; c'était pour lui une occupation toute paternelle que de suivre de l'œil l'admirable marche des deux aiguilles dorées, et vous l'auriez vu alors imprimer machinalement à sa tête grise un petit battement régulier, correspondant à celui du balancier de la pendule.--Assise à côté de l'horloger, sa fille Louise filait au rouet; elle courbait la tête d'un air pensif, et les boucles de ses cheveux blonds couvraient presque entièrement ses joues vermeilles.

Daniel demeurait toujours immobile aux carreaux. Enfin la jeune fille leva la tête, et, ses yeux rencontrant ceux de Daniel, qui étaient fixés sur elle, Louise fit un petit cri étouffé: «Daniel!» En même temps une vive rougeur vint colorer son visage. «Déjà, s'écria maître Saunders, en se levant; déjà de retour, le nez bleu!» (Il n'appelait jamais autrement son apprenti, à cause qu'il était originaire de la Nouvelle-Écosse; et, comme on sait, les habitants de ce pays ont été surnommés les nez bleus par leurs voisins de l'Union). Daniel avait ouvert la porte de la boutique et était entré. «Quoi! toutes vendues? fit maître Saunders avec un gros rire, en retournant brusquement Daniel par devant et par derrière; toutes... jusqu'au soleil! (c'était le cadran à rayons d'or). Dieu a béni mon voyage,» répondit Daniel, qui était pieux; en même temps il tira de sa blouse une grosse sacoche toute ronde d'écus, et la déposa sur le comptoir. Les yeux de l'horloger pétillèrent, et prenant la sacoche d'une main, il tendit l'autre à Daniel, lui disant: «Touche là, mon garçon; tu es un brave nez bleu!» Cependant Louise, qui avait vu de grosses gouttes de sueur rouler sur le front hâlé de Daniel, courait dans l'arrière-boutique, et déjà revenait avec un grand verre tout plein de mint-julip (eau de menthe), la boisson favorite des Américains. Elle posa sans rien dire le verre sur le comptoir, tout près de Daniel, dont les yeux ne perdaient pas un seul de ses mouvements. L'horloger avait déjà saisi la plume; il dressait ses comptes; Louise s'était remise à son rouet, et, avec un doux sourire, elle faisait signe à Daniel de prendre le verre qu'elle avait placé près de lui; mais Daniel, tout en répondant aux questions multipliées de son maître, ne songeait qu'à regarder Louise qui lui souriait.

En cet instant entra avec fracas dans la boutique Samuel Saunders, le fils du maître; il venait du club, où il s'était si chaudement disputé que la sueur ruisselait encore sur son front. Il entra sans saluer ni son père ni sa sœur, sans dire un mot à Daniel, saisit le verre que Louise avait posé sur le comptoir, l'avala d'un trait, et monta en sifflant à sa chambre. Samuel était un mauvais garçon, qui méprisait son père et l'horlogerie; il n'avait jamais voulu rien apprendre, si ce n'est quelques lambeaux de discours des orateurs nationaux, qu'à peine âgé de dix ans, il déclamait avec fureur dans son école. Une partie de ses journées se passait à parler, ou plutôt à crier dans les clubs et les remuements de piété (assemblées religieuses); le reste de son temps était employé à fumer, à boire ou à jouer. Son père l'avait plusieurs fois menacé de le chasser de chez lui et de le déshériter; mais Samuel n'en continuait pas moins son train de vie accoutumé; et naguère encore il venait de combler la mesure, en abandonnant publiquement la communion de son père, qui était universitaire, pour entrer dans la secte remuante des korkornaites. Le seul sentiment noble qui fut dans son cœur, c'était le patriotisme, mais le patriotisme tel qu'on l'inspire aux enfants des écoles américaines, c'est-à-dire une jalousie nationale, plus amère et plus hautaine encore que celle des Anglais; et sans cesse, dans ses discours, Samuel avait à la bouche les phrases vaniteuses qui remplissent les romans et les poèmes de son pays; par exemple: «Les États-Unis sont le plus beau pays du monde... Nous perfectionnons, nous! nous avons perfectionné la nature humaine... L'Américain des États-Unis a du fond, de la vitesse, de l'apparence; vif comme le renard, souple comme l'anguille, fin comme la belette, il éclipse la création, il vaut l'argent monnayé;» et mille autres glorioles semblables.--Samuel détestait l'apprenti de son père, parce qu'il était un nez bleu, et que les nez bleus n'étaient pas des hommes à ses yeux; il frémissait de rage en voyant s'asseoir à la table de citoyens libres cet esclave échappé des fers de la Nouvelle-Écosse, et il ne lui épargnait ni les mauvais traitements ni les injures. Daniel supportait tout cela avec douceur, et, rendant le bien pour le mal, il joignait toujours ses prières à celles de Louise, pour apaiser la colère de maître Saunders, sans cesse excitée par l'ivrognerie, la paresse et le libertinage de son mauvais fils.

Quand les comptes eurent été réglés, maître Saunders renferma son argent d'un air satisfait; et, témoignant à Daniel un intérêt inaccoutumé, il l'engagea à aller prendre le repos dont il devait avoir grand besoin, et lui souhaita le bonsoir d'une façon presque affectueuse.

Daniel éprouva un vif sentiment de bonheur en revoyant sa petite chambre à rideaux blancs. Pendant son absence, une main amie avait arrosé soir et matin les rosiers qui fleurissaient sur sa fenêtre, et soigneusement garni de mouron frais et de massepain la cage du petit chardonneret rouge et noir. Daniel courut ouvrir la croisée, qui donnait sur le beau lac Erié, et, comme déjà la lune s'élevait, il entendit, sur un des peupliers de la rive, chanter le rossignol. Son émotion fut si vive qu'il chancela et fut obligé de s'asseoir.

Daniel et Louise s'aimaient depuis longtemps: mais Daniel ne possédait rien au monde, et il n'osait découvrir au maître l'amour qu'il avait pour sa fille. Tout le jour, les deux amants pouvaient à peine se voir et se parler; mais dès que le soir était venu, Daniel ouvrait sa croisée, et toujours, à la même heure, Louise ouvrait aussi la sienne, pour respirer la fraîcheur du lac. Les deux fenêtres se touchaient presque. Longtemps Daniel n'avait osé adresser la parole à sa voisine; mais enfin un rossignol vint, l'été, s'établir sur l'un des peupliers de la rive, et comme il chantait le soir, à l'heure même où les deux amants se mettaient à leurs fenêtres, la conversation s'engagea en écoutant et en louant le merveilleux chanteur. Peu à peu étaient ensuite venues les confidences, les demi-aveux, puis les projets d'avenir, et Louise avait en cachette brodé pour Daniel une jolie bourse verte où tous deux ils mettaient leurs petites économies, destinées, dans leur pensée, aux premiers frais de leur ménage futur.

Cependant les jours et les mois s'étaient écoulés sans que Daniel osât faire à son maître la solennelle demande. La haine que Samuel lui portait, et plus encore l'abord dur et sévère du maître, intimidaient ses meilleures résolutions. Louise devenait triste et pensive, et souvent ses yeux étaient pleins de larmes qu'elle essuyait à la dérobée, mais que Daniel voyait bien. Par bonheur vint à passer dans la ville un horloger ambulant, qui portait sur son dos des horloges à musique. Des horloges à musique! Avait-on ouï jamais parler à Cleveland d'un pareil prodige? Quel soufflet sur la joue des pauvres coucous de bois, qui n'avaient dans le gosier que deux tristes notes, toujours les mêmes! M. Saunders se piquait d'avoir plus qu'aucun homme vivant reculé les limites de l'horlogerie; aussi refusa-t-il d'abord de croire à ces nouvelles merveilles de l'art; mais il entendit de ses oreilles chanter les heures de l'étranger; et alors, animé d'un beau zèle, il prit ses outils, s'enferma dans sa chambre, tailla, coupa, fabriqua rouages et mécaniques; mais il eut beau faire, ses horloges à musique chantaient tout au plus comme un tournebroche. Il en fut malade de dépit, et déclara à qui voulut l'entendre que l'étranger qu'on avait vu était tout au moins un sorcier.

Daniel eut une idée audacieuse, et le soir, à la fenêtre, il confia son projet à Louise, qui l'approuva de tout son cœur. Le rossignol leur avait si souvent et si bien chanté sa chanson, que tous les deux la savaient par cœur d'un bout à l'autre. Daniel disait même à Louise que, pendant son travail ou ses voyages, dès qu'il venait à penser à elle, aussitôt la chanson du rossignol retentissait doucement au fond de son cœur. Daniel, bon ouvrier en horlogerie, entreprit donc de mettre cette bonne petite chanson dans une horloge. «Maître Saunders, disait-il, est trop bon horloger pour me rien refuser, si je puis réaliser le chef-d'œuvre.» Aussitôt Daniel se mit à l'ouvrage; mais il s'aperçut bientôt qu'une connaissance précieuse lui manquait: il ne savait pas la musique; Louise, ne la savait pas davantage. Que faire? Après maintes délibérations, il fut résolu entre les deux amants que Daniel, lors de sa prochaine tournée, pousserait jusqu'à Louisville, et irait s'adresser à M Clarke, le plus fameux organiste de tout l'Ohio, grand musicien, s'il fallait en croire la renommée, et passé maître dans son art.

Le soir donc de son retour, le pauvre Daniel était accoudé sur sa fenêtre, à peine remis de sa vive émotion que lui avait fait éprouver la chanson du rossignol ami; il attendait Louise, et, cependant, s'attendrissait à regarder le beau lac enveloppé dans les sombres clartés de la nuit.--Enfin la fenêtre voisine s'ouvrit. «Eh bien?» demanda Louise avec anxiété. --Elle tendait à Daniel sa petite main blanche; et lui, pour la baiser, avançait tout son corps en dehors de la fenêtre, au risque de se précipiter. «Eh bien! Daniel..... reprit Louise, M. Clarke?...--Je l'ai vu, je l'ai vu! Louise, que Dieu m'assiste, et l'horloge chantera.» Louise fit un cri de joie, et voulut que Daniel lui racontât en détail sa fameuse entrevue avec l'organiste. «Figurez-vous, Louise, un grand homme sec et jaune, enveloppé dans une robe de chambre à ramages rouges, avec de grandes mains blanches et des manchettes de dentelle. J'avançais ou plutôt je demeurais sur le seuil, tournant mon bonnet entre mes mains et me confondant en saints. «Que voulez-vous de moi, mon garçon?» me dit M. Clarke avec bonté. Je m'enhardis, et j'entrai tout à fait. Il me fit asseoir et me renouvela sa question obligeante. Alors je pensai à vous, Louise, et je pris mon courage à deux mains. «Monsieur, lui dis-je effrontément, je voudrais faire une horloge qui chantât le même air que le rossignol.» Il sourit, et je baissai le nez en rougissant. Mais M, Clarke est un très-brave homme qui ne voudrait faire de peine à personne, et, me voyant ainsi confus, il me demanda doucement qui m'avait mis en tête cette idée. Je n'hésitai pas, et lui contai toute notre histoire. Il parait que mon récit l'intéressa, car il me serra la main à plusieurs reprises, me disant: «Continuez, mon ami, continuez; je n'aime rien tant au monde que les bons cœurs.» Ah! Louise, s'il vous connaissait!--Après? dit Louise.--Quand j'eus achevé de conter, M. Clarke secoua la tête: «Mon pauvre Daniel, me dit-il, sais-tu bien ce que tu as entrepris? Tu ne le doutes vraiment pas de ce que c'est que le chant du rossignol; les plus grands musiciens ont pu à peine le noter. Crois-moi, choisis plutôt tel autre oiseau que tu voudras, la fauvette, le pinson.» Mais moi, je ne voulus pas démordre du rossignol, parce que c'est celui-là que vous aimez le mieux. «J'y mettrai dix ans s'il le faut, répondis-je à M. Clarke; Louise m'attendra bien... Dites-moi seulement de quelle manière il faut que je m'y prenne.» Alors M. Clarke me conduisit dans son cabinet de travail, ouvrit ses gros livres, et me lut tout ce que les savants ont écrit sur le chant du rossignol. L'un d'eux a compté dans ce chant vingt-quatre couplets différents, sans parler des variations (1).--Ah mon Dieu! s'écria Louise.--Ce n'est rien encore, reprit Daniel: un autre savant a remarqué que le rossignol se servait de seize entrées et conclusions différentes, pendant que les notes intermédiaires étaient variées à l'infini (2).--Daniel, dit Louise, il faut choisir un autre oiseau.--Oh! non, répondit Daniel, maintenant je suis sur de celui-là. Ecoutez encore. M. Clarke se mit à me chanter lui-même le chant du rossignol, et vraiment, Louise, en toute autre occasion, il m'eût donné grande envie de rire. Voici comme il chantait... N'allez pas vous moquer au moins de ce bon M. Clarke.

Tioû, tioû, tioû, tioû. Zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zirrhading. He ze ze ze ze ze ze ze ze zo ze ze ze ze ze ze ze hudgehoi. Hi gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai couior dzio dzio pi (3).

Note 1: Cette observation est de Bechstein.

Note 2: C'est l'honorable Daines Barrington qui a fait ce calcul; il avait étudié pendant trois ans le chant d'un rossignol.--Barrington a établi une table pour comparer le mérite respectif des oiseaux chanteurs, en prenant 20 pour le point de perfection. Voici comment il a évalué le chant du rossignol: moelleux, 19; allegro-presto, 11; notes plaintives, 19; étendue, 19; exécution, 19.

Note 3: Ce chant appartient aussi à l'honorable Daines Barrington.

«Voyez si j'ai bonne mémoire. Oh! jamais ces notes-là ne me sortiront de la tête.--Après m'avoir lu toutes ces belles choses et bien d'autres encore, M. Clarke me mena chez un ouvrier habile à faire des instruments de musique, et tous les deux employèrent la journée à me montrer comment on s'y prenait pour tendre les cordes, faire les soufflets, accorder les notes, etc., etc. Je demeurai ainsi trois jours en apprentissage à Louisville, et comme, grâce à Dieu, je ne suis pas maladroit de mes mains, j'eus bientôt réussi, avec l'aide de M. Clarke et de son ouvrier, à faire une sorte, de petite serinette qui chantait tant bien que mal: tioû, tioû, tioû, et le reste. Maintenant il faut que je transporte le mécanisme dans une horloge. M. Clarke m'a embrassé en partant, et m'a remis un papier tout plein de notes de musique et de recommandations mécaniques; de plus, il veut bien que je lui écrive quand je serai embarrassé.--Je commence demain la machine.»

Louise fit un grand soupir. «Daniel! si vous n'alliez pas réussir!--Bon, je recommencerai; j'écrirai à M. Clarke; et puis n'ai-je pas sur le peuplier le meilleur de tous les modèles, un plus grand musicien que M. Clarke lui-même? C'est à lui que je m'adresserai de préférence quand je serai embarrassé... Ah! par exemple, je dois vous prévenir, Louise, que cela nous ruinera. Il y a des cordes d'argent, des roues d'argent, que sais-je! J'avais grand'peur que M. Clarke ne voulût des roues en or.--Ah! dit Louise, que le bon Dieu est donc riche, lui qui a fait tant de rossignols!» Puis elle courut à son tiroir, y prit la petite bourse verte et la donna à Daniel en lui disant: «Bonsoir, Daniel; je vais prier Dieu pour que le rossignol ne quitte pas notre peuplier.»

Dès le lendemain, comme il l'avait dit, Daniel entreprit son chef-d'œuvre; il était tout plein d'ardeur et sentait croître son courage à mesure que l'exécution de l'horloge lui révélait de plus grandes difficultés. Plus d'une fois il défit ce qu'il avait fait, plus d'une fois il détruisit en un instant le travail de plusieurs jours ou plutôt de plusieurs nuits; car, durant la journée, Daniel avait peu de moments à lui. Le vieux Saunders, comme il arrive souvent aux horlogers, était atteint d'une maladie d'yeux qui l'empêchait de travailler, et il se reposait sur son apprenti de tous les fins ouvrages d'horlogerie. Pendant le jour, Daniel travaillait donc pour son maître, et il ne s'épargnait guère, suivant sa coutume. La vue de Louise, silencieusement assise au fond de la boutique, enchantait d'ailleurs son travail, quoiqu'elle lui rappelât aussi l'œuvre inachevée d'où dépendait le bonheur de toute leur vie, et lui fit regretter peut-être chaque moment perdu à une besogne étrangère. Daniel n'osait guère regarder Louise, car le vieux Saunders, inoccupé et plus chagrin chaque jour, demeurait là et lui reprochait tous les instants on il prenait haleine. Par bonheur Louise trouvait toujours moyen, en allant et venant de côté et d'autre, de s'approcher de l'établi de Daniel, et alors elle fredonnait le plus bas qu'elle pouvait:

Tioû, tioû, tioû, tioû,

ou bien:

Hi gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai couior dzio dzio pi,

et Daniel oubliait toutes ses peines.--Un jour le maître entendit le refrain de sa fille, et il lui dit d'un ton dur et presque colère: «Quelle diable de chanson chantes-tu donc là?» Louise pâlit, se déconcerta et ne sut que répondre; ce qui la fit traitet de sotte par son père.

Le soir, sitôt la boutique fermée, Daniel montait bien vite à sa petite chambre, et, tout en écoutant le rossignol, il poussait l'œuvre de toutes ses forces. Quand il était embarrassé pour une note ou pour un accord, il allait à sa fenêtre consulter Louise, qui depuis quelque temps avait beaucoup réfléchi sur la musique du rossignol, et en aurait remontré à M. Clarke lui-même.--Le Ciel semblait d'ailleurs bénir et favoriser les deux amants; l'été se prolongeait au delà de toute espérance; le rossignol chantait toujours, et si bien, que ses chansons avaient fini par attirer sur son peuplier un autre petit musicien de son espèce, en sorte que, jusqu'au matin, c'étaient des roulades à n'en plus finir, des cadences continuelles, un assaut de notes perlées et de gammes brillantes. L'un n'avait pas fini que l'autre reprenait déjà de plus belle, comme si tous les deux eussent voulu chanter à en mourir!

Enfin, après une dernière nuit passée tout entière à l'ouvrage, l'horloge fut finie; elle chantait! Quand Louise descendit, le matin, à la boutique, Daniel tourna vers elle un visage rayonnant, et se mit à chanter tout doucement:

Tioû, tioû, tioû, etc.,

sans se lasser, jusqu'à ce que son maître, impatienté, se fut écrié: «Auras-tu bientôt fini ta chanson de nez bleu?» Mais bien certainement Daniel chanta encore, derrière ses lèvres, toute la journée:

Tioû, tioû, tioû...

Jamais soirée ne fut si longue à venir au gré des deux amants. Pour surcroît d'impatience, ce jour-là, Samuel Saunders ne rentra point à son heure accoutumée, et son père, qui l'attendait, ne voulut fermer sa boutique que bien avant dans la soirée. Enfin, comme Samuel ne rentrait pas, le maître donna en grondant le signal de la retraite. Aussitôt Daniel escalada les escaliers, et apporta sur sa fenêtre la précieuse horloge. Elle devait chanter à minuit, et minuit approchait. Penchée à sa fenêtre, Louise attendait toute tremblante l'heure fatale. Sûr de son œuvre, Daniel riait, triomphait, parlait à Louise de leur prochaine union; il repassait toutes les peines qu'il avait prises pour construire son horloge, et enorgueillissait en pensant qu'il n'avait pas eu besoin d'écrire une seule fois à M. Clarke, si ce n'est pour le remercier de ses bons avis, et lui annoncer les excellente fruits qu'ils avaient portés.

Tout à coup le carillon de minuit sonna au clocher de l'église.

Louise fit un cri d'effroi, et le cœur de Daniel se serra malgré

lui; mais aussitôt l'horloge se mit à chanter, et elle n'avait pas

encore fini que les deux rossignols du peuplier continuaient avec

elle la chanson commencée: Louise pleurait de joie, et Daniel

embrassait son horloge.--Le reste de la nuit fut employé à

délibérer sur ce qui restait à faire. Il ne fallait pas perdre de

temps; l'on décida à l'unanimité que le lendemain, à midi, Daniel

porterait l'horloge à maître Saunders, et lui demanderait la main

de sa fille, sans autre formalité. Puisque l'horloge chantait,

Daniel pouvait bien traiter d'égal à égal avec son patron.

Albert Aubert.

(La fin à un prochain numéro.)

Les Enfants Trouvés.

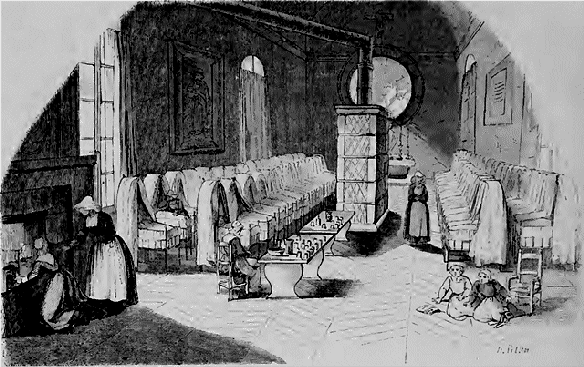

Dortoir à l'hospice des Enfants Trouvés de Paris.

Vers le milieu du seizième siècle, la population de Paris toujours croissante, le nombre considérable de pauvres, et aussi d'individus engagés dans les ordres religieux, avaient multiplié les cas d'abandon d'enfants nouveaux-nés dans une si effrayante progression qu'on regarda comme indispensable de consacrer exclusivement un établissement à recevoir ces pauvres créatures. En 1552, l'hôpital de la Trinité, jusque-là occupé par les comédiens appelés Confrères de la Passion, fut affecté à cette destination. Il fut ordonné que les seigneurs hauts-justiciers, qui, à Paris, étaient tous ecclésiastiques, pourvoiraient aux frais de cette maison, et le Parlement, par un arrêt de cette même année, détermina de la manière suivante le contingent de chacun d'eux:

L'évêque de Paris, 150 livres;--le chapitre de Notre-Dame, 360;--l'abbé de Saint-Denis, 24;--l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, 120;--l'abbé de Saint-Victor, 84;--l'abbé de Saint-Magloire, 20;--l'abbé de Sainte-Geneviève, 32;--l'abbé de Tiron, 4;--l'abbesse de Montmartre, 4;--le grand-prieur de France (ordre de Malte), 80;-le prieur de Saint-Martin-des-Champs, 60;--le prieur de Notre-Dame-des-Champs, 8;--le chapitre de Saint-Marcel, 8;--le prieur de Saint-Denis-de-la-Chartre, 8;--le chapitre de Saint-Méri, 16;--et celui de Saint-Benoit-le-Bien-Tourné, 12;--total: 960 livres.

La somme, même pour le temps, n'était ni suffisante pour sa destination, ni bien lourde pour les imposés. Toutefois, ils réclamèrent contre cet arrêt; et, par un faux exposé, obtinrent que la cause fut évoquée au grand-conseil du roi. L'avocat-général qui, à l'audience du 4 juin 1554, défendit la décision, dit, en parlant de ces seigneurs ecclésiastiques; «Ils ont si grande aisance que, quand ils contribueraient de leurs deniers en telle affaire, ils en rapporteraient fruit au double, ou l'écriture est fausse... Il y céans des chanoines de l'Église de Paris dont les enfants sont chanoines, et se délient de la justice pour les faveurs,» Ces chanoines, qui prenaient soin de leurs enfants, puisqu'ils en faisaient des chanoines, trouvaient injuste qu'on leur fit supporter la charge des enfants des autres; toujours est-il qu'ils finirent par succomber, et que l'entretien des enfants trouvés demeura à leur compte.

En 1570, l'établissement fut transféré de l'hôpital de la Trinité dans une maison située dans la Cité, sur le part de Saint-Landry, et affectée à cette destination nouvelle par le chapitre de Notre-Dame. Elle reçut le nom de la Maison de la Couche. Voulant se faire aider dans son entretien, le chapitre et l'évêque firent placer dans l'intérieur de Notre-Dame un vaste berceau pour y mettre quelques-uns de ces enfants, et provoquer ainsi la libéralité publique. Mais soit qu'elle ne répondit pas à leur appel, soit que ses dons reçussent une autre destination, les pauvres enfants étaient fort mal soignés. Postérieurement, en 1656, une dame veuve, touchée de leur malheureux état, se chargea d'en recevoir autant que pourrait en contenir sa demeure, voisine de la maison de la Couche. Ce zèle très-louable ne fut pas secondé par une égale persévérance. La mère adoptive de ces orphelins s'en remit aux soins de servantes, qui, lassées de la peine qu'il leur fallait prendre, firent trafic de ces êtres malheureux, et en vendirent à bureau ouvert à des mendiants qui leur torturaient les membres pour émouvoir la sensibilité publique, à des nourrices qui voulaient se débarrasser d'un lait souvent corrompu ou substituer, pour tromper les parents, un enfant étranger à un nourrisson mort; elles en vendaient enfin à des magiciens pour des opérations absurdes et souvent homicides. Le prix de ces enfants ne dépassait jamais vingt sous, et quand cette denrée humaine devenait plus abondante que les demandes, la Seine et les égouts recevaient le trop-plein de la maison. En 1638, un homme, dont la bienfaisance a sanctifié et immortalisé le nom, Vincent de Paule, qui était allé la visiter, revint peindre à des femmes riches et charitables, qui le secondaient dans ses bonnes œuvres, l'affreux spectacle qui s'était offert à ses veux. Elles s'occupèrent aussitôt du sort de ces petits malheureux; mais, ne pouvant les sauver tous, elles en tirèrent douze au sort, pour lesquels elles louèrent une petite maison à la porte Saint-Victor. Le commerce des servantes put se continuera l'aide des autres avec d'autant plus de liberté que leur maîtresse était morte.

Il ne suffisait pas à Vincent de Paule d'avoir attaché son nom à une idée généreuse, il tenait à lui faire porter tous ses fruits. Le tirage au sort n'avait que bien incomplètement répondu à ses vues; les secours étaient insuffisants pour faire plus, et la charité de ces femmes reculait devant l'énormité des sacrifices que leur imposerait l'éducation de tous les enfants abandonnés. L'heure critique était donc venue pour eux. Le saint homme convoqua expressément les dames de l'œuvre à une dernière assemblée générale, en 1640, les prévenant qu'elle avait pour but de décider si l'on abandonnerait ou non le projet d'institution des Enfants Trouvés. «Or sus, mesdames, leur dit-il, la compassion et la charité vous ont fait adopter ces petites créatures pour vos enfants; vous avez été leurs mères selon la grâce, depuis que leurs mères selon la nature les ont abandonnés. Voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner; cessez d'être leurs mères pour devenir à présent leurs juges. Leur vie et leur mort sont entre vos mains. Il est temps de prononcer leur arrêt, et de savoir si vous ne voulez plus avoir de miséricorde pour eux. Ils vivront si vous continuez d'en prendre un soin charitable, et au contraire, ils mourront et périront infailliblement si vous les abandonnez.»

Ces éloquentes paroles atteignirent leur but; les larmes coulèrent, de formels engagements se prirent, et le salut des pauvres enfants fut résolu. On décida qu'il ne serait plus fait de choix parmi les enfants à élever. Vincent de Paule voulut assurer davantage encore son succès, en éveillant la sollicitude du roi. Il obtint plusieurs secours successifs de Louis XIII, qui accompagna l'ordonnancement de ce qu'il lui donna en 1642, de lettres patentes où on lisait: «Ayant été informé par des personnes de grande piété que le peu de soin qui a été apporté jusqu'à présent à la nourriture et entretènement des enfants trouvés exposés dans notre bonne ville et faubourgs de Paris, a été non seulement cause que, depuis plusieurs années, il serait presque impossible d'en trouver un bien petit nombre qui ait été garanti de la mort, mais encore que l'on a su qu'il en avait été vendu pour être supposés et servir à d'autres mauvais effets, ce qui aurait porté plusieurs dames officières de l'hôpital de la Charité, de l'Hôtel-Dieu, de prendre soin de ces enfants, et y auraient travaillé avec tant de zèle et de charitable affection, qu'il s'en élève à présent un grand nombre; et voulant les assister autant qu'il nous est possible en l'état présent de nos affaires, nous avons délaissé auxdits enfants trouvés, etc.» Les dons de Louis XII s'étaient montés à 4,000 livres de rente. En 1644, lu reine sa veuve, régente de Louis XIV, déclara, au nom de celui-ci, «qu'imitant la piété et la charité du feu roi, qui sont vertus vraiment royales, le roi ajoute à ce premier on un autre don annuel de 8,000 livres de rente.» Elle se réjouit en même temps de ce que, grâces aux secours donnés jusqu'alors et aux aumônes des particuliers, la plus grande partie des enfants trouvés ont été depuis élevés, et que PLUS DE QUATRE CENTS sont vivants.

Voitures servant au transport des nourrices des enfants

trouvés.

L'œuvre s'était également vu accorder les bâtiments de Bicètre; mais l'air de cette maison fut regardé comme d'une vivacité mortelle pour de nouveaux-nés, et elle obtint de transférer ses enfants dans une maison vis-à-vis Saint-Lazare, où les sœurs de la Charité furent chargées de les soigner. Le Parlement, par arrêt du 3 mai 1667, confirmé par le Conseil d'État le 10 novembre 1668, ordonna que les seigneurs hauts-justiciers de Paris seraient tenus de paver annuellement à cette maison une somme de 15,000 livres. Cette ressource nouvelle mit les administrateurs à même de se procurer un emplacement plus commode. Ils firent l'acquisition d'un grand terrain avec maisons situé dans le faubourg Saint-Antoine, et y construisirent un vaste bâtiment. Plus tard, pour avoir en même temps un lieu plus central pour les dépôts, ils louèrent dans la Cité trois petites maisons qui appartenaient à l'Hôtel-Dieu. En 1670, des lettres patentes de Louis XIV déclarèrent la maison des Enfants Trouvés l'un des hôpitaux de Paris, et ce qui n'avait jusque-là été qu'une œuvre privée devint ainsi une institution publique. Depuis lors l'établissement a reçu de notables améliorations et pris des développements progressifs. Les maisons louées près le parvis Notre-Dame tirent place, en 1747, au bâtiment qui sert aujourd'hui de bureau central à l'administration des hôpitaux, et qui fut consacre aux enfants trouvés, jusqu'à ce que, postérieurement, leur établissement, fût transporté rues d'Enfer et de la Bourbe, où il est aujourd'hui.

Collier des enfants

trouvés.

L'administration des hospices possède et elle a publié le tableau du nombre annuel d'enfants déposés dans l'établissement depuis 1640 jusqu'à nos jours. Nous ne le reproduirons point en entier, mais nous en ferons connaître la progression et nous en signalerons quelques époques. En 1640, année de la détermination généreuse que fit enfin adopter Vincent de Paule, on en retira de la maison de la Couche et des mains des servantes dont nous avons parlé un certain nombre, qui, joint aux dépôts de l'année, forma un chiffre de 372. En 1641, les entrées furent de 229; en 1650, 393; en 1660, 491; en 1671 (année qui suivit l'érection de l'œuvre en institution publique), 738; en 1678, 1,006; en 1694, 3,788. Le chiffre décrut considérablement ensuite, et ne se releva de nouveau jusqu'à cette hauteur qu'à cinquante-six ans de là, en 1750, où les réceptions se montèrent à 3,789. Le règne de Louis XV leur fit, vers la fin, atteindre des nombres dont elles n'avaient jamais approché, et dont elles se sont toujours tenues assez loin depuis. En 1770, on reçut 6,918 enfants, 7,156 en 1771, 7,079 en 1772. Le nombre décrut ensuite, ne fut jamais plus bas que sous la République, où il varia de 3,122 à 4,589, et s'éleva, sous l'Empire, par suite de rétablissement d'un tour par arrondissement décrété en 1811. En 1810, il avait été de 4,502; il fut de 5, 152 l'année suivante. Sous la Restauration, le chiffre le plus élevé fut 5,497, en 1828. En 1837, année dans les derniers mois de laquelle commencèrent à être prises les mesures qui rendent aujourd'hui le secret des dépôts presque impossible, il descendit à 4,644. En 1839, il décrut jusqu'à. 3,182; en 1841, dernière année dont nous ayons l'état, il ne s'est pas élevé au delà de 3,698.

Costumes des enfants

trouvés.

Ces mesures nouvelles, nous aurons à les apprécier dans un article où il nous sera possible également d'examiner la question des enfants trouvés au point de vue moral et administratif. Aujourd'hui c'est l'historique de l'établissement de Paris que nous avons voulu tracer, et nous venons de le faire; ce sont quelques détails sur les réceptions et l'administration des enfants que nous voulions donner, et il nous reste à les consigner ici.

L'hospice des Enfants Trouvés reçoit tous les enfants exposés ou abandonnés âgés de moins de deux ans; au-dessus de cet âge, ils sont dirigés sur l'hospice des orphelins. Du reste, en 1841, sur 3,698 enfants reçus, 227 seulement n'étaient pas nouvellement nés.

Dès qu'un en Tant est apporté à l'hospice, qu'il y vienne par la voie du tour, qui, à proprement parler, n'existe plus aujourd'hui, ou qu'il y soit transporté par les soins d'un commissaire de police, comme ayant été présenté à son bureau, ou relevé sur la voie publique, on dresse, sur un registre spécial, un acte détaillé de son admission, où se trouve consigné son acte de naissance, s'il en a un, ou, à défaut, les renseignements qu'on a recueillis sur lui, sur le lieu et l'heure où on l'a trouvé, et les signes qui peuvent servir à le faire reconnaître par ses père et mère, si jamais plus tard ils se présentent pour le réclamer, en remplissant d'ailleurs les formalités voulues. Ce procès-verbal dressé, on lave ces enfants, on les pèse, et l'expérience a démontré que bien peu de ceux qui n'atteignent pas le poids de six livres peuvent être élevés. Des salles, qu'on nomme crèches, sont garnies de berceaux séparés les uns des autres. Là, jour et nuit, des berceuses et des nourrices, sous les ordres de surveillantes, attendent les pauvres créatures délaissées par leurs mères. Plus tard, le plus grand nombre d'entre eux sont envoyés en nourrice à la campagne. Ceux dont la santé exige des soins médicaux sont élevés dans l'établissement.--La mortalité des enfants trouvés jusqu'à l'âge de douze ans est effrayante. En 1704, sur ceux qui avaient été reçus dans l'année même, elle fut de 60 sur 100; en 1775, elle s'éleva à 85 sur 100; en 1821, elle fut de 74; et de 1816 à 1837, c'est-à-dire pendant vingt-deux ans, la moyenne, sur tous les enfants reçus et suivis jusqu'à l'âge de douze ans, a été de plus des trois quarts, 76 sur 100. Or, les tables de la mortalité en France font connaître que sur 100 enfants 40 succombent avant cet âge de douze ans; la mortalité des enfants trouvés à Paris a donc dépassé la moyenne de mortalité de tous les enfants en France, de 50 pour 100. Ce qui a pu servir à bien fixer son chiffre réel et à n'être point abusé par les nourrices de campagne qui, pour continuer à recevoir leur salaire de l'administration, substituaient antérieurement d'autres nourrissons à ceux qu'elles avaient reçus d'elle, quand ces pauvres créatures étaient venues à mourir, c'est un collier qui est scellé au cou des enfants par une plaque de plomb, et attaché par des cordons, rouges pour les filles, bleus pour les garçons. Aucun enfant ne monte dans la voiture des nourrices sans que ce signe de reconnaissance, qui n'est pas sans inconvénients, nous le dirons, mais qui n'offre pas celui de pouvoir être enlevé sans que l'administration s'en aperçoive, soit suspendu au cou de son nouveau pensionnaire. On substitue aujourd'hui au collier des boucles d'oreille également scellées: c'est une amélioration.

Les orphelins, qui ne sont qu'une division des enfants trouvés, portent un costume uniforme, qui se compose, pour les garçons, d'un pantalon en drap marron et d'une veste semblable, avec collet en drap bleu; pour les filles, d'une robe d'étoffe bleue, d'un tablier, et d'un homme noir avec une petite dentelle pareille.

C'est sous cette livrée de l'abandon, ou souvent, dans un département éloigné, où l'enfant a été mis en nourrice, et confié à un agriculteur, qu'il faut l'aller chercher, quand sa famille indigente a ramassé la somme nécessaire pour le retirer, et a justifié de la possibilité de lui procurer du travail et des moyens d'existence. Oh! dans ce cas, quand c'est vraiment la misère, la misère seule, qui a porté une pauvre mère à éloigner d'elle son enfant, il a beau n'avoir jamais entendu sa voix, il nous semble néanmoins qu'au bonheur de cette femme, en le retrouvant, il doit la deviner et en quelque sorte la reconnaître. Mais quand c'est le vice qui a conseillé cet éloignement, et quand un calcul d'intérêt ou un caprice vient le faire cesser, quelle émotion attendez-vous de cet enfant que vous avez sans pitié voué au malheur?

Le 16 novembre 1717, un commissaire de police dit Châtelet, Jean Lebas, passait devant l'église de Saint-Jean-le-Rond, tout près de Notre-Dame; il n'était que six heures du matin: l'air était froid et humide, et un brouillard épais laissait à peine percer les premiers rayons du jour. Quelques femmes et des ouvriers attroupés paraissaient considérer attentivement quelque chose, et parlaient entre eux avec vivacité. Le commissaire de police approcha, et bientôt entendit les vagissements d'un nouveau-né, qui avait été exposé sur la seconde marche de Sain-Jean-le-Rond. L'enfant avait été soigneusement enveloppé, et la recherche des vêtements qui l'entouraient annonçait l'opulence de ses parents; aussi une, vive indignation se faisait-elle remarquer dans le groupe. La mauvaise mère! disait une marchande à la halle; elle est riche et elle abandonne son enfant!--On devrait bien la mettre en prison pour sa vie, si la justice venait à la découvrir,» disait une laitière. Le commissaire fit l'office de sa charge, prit l'enfant dans ses bras et se disposa à le transporter aux Enfants Trouvés. «Ne l'emportez pas, s'écria la femme d'un vitrier du voisinage; la pauvre créature mourra dans votre hôpital; je n'ai pas d'enfants, il m'en servira. «Ce nouveau-né paraissait, en effet, n'avoir que quelques heures à vivre tant il était pâle, froid et chétif, aussi le commissaire laissa-t-il faire la femme, du vitrier, il lui abandonna l'enfant, après avoir pris note exacte des signes de reconnaissance qui avaient été déposés auprès de lui. Cette femme était pauvre, bien pauvre, mais elle avait un cœur excellent, et se prit de la tendresse la plus vive pour le petit infortuné qu'elle avait sauvé, et qui bientôt l'aima comme il eût aimé sa mère. Quelques jours à peine s'étaient écoulés, lorsqu'un inconnu entra chez elle, et lui remit le titre d'une pension de 1,200 livres de rente destinée à l'éducation de l'enfant, et constituée sur sa tête. Toutes les recherches tentées pour découvrir les parents furent sans résultat, et ce mystère demeura impénétrable. Mais plus tard, quand les bons soins de sa mère adoptive eurent rendu la vie à cet infortuné; quand ses jeunes dispositions l'eurent fait distinguer par ses maîtres; quand, développées par l'étude, elles l'eurent mis à même de n'avoir plus rien à apprendre au collège, l'enfant trouvé rentra chez sa bienfaitrice, dans la modeste demeure de laquelle il continua à habiter, alors même que le nombre et le mérite de ses écrits l'eurent élevé au comble des honneurs auxquels un homme de lettres puisse arriver, et lui eurent conquis une célébrité européenne.--Il y avait, en ce temps-là, une sœur du cardinal-archevêque de Lyon, femme d'esprit et jolie femme, menant du front la galanterie et les affaires, et à laquelle ses liaisons avec le régent et le cardinal Dubois avaient assuré une puissante influence et une éclatante renommée: c'était la mère de l'enfant trouvé. Lorsque celui-ci fut devenu un homme illustre, la tendresse de sa mère, si longtemps endormie, commença à se réveiller. Elle témoigna le désir de voir son fils; mais on eut grande peine à l'amener à une entrevue avec elle, et il ne céda aux plus pressantes instances qu'en mettant pour condition expresse qu'il sérait accompagné par sa mère d'adoption. Le jour de la visite: est convenu; la grande dame attend, son fils arrive; mais lorsque madame de Tencin (c'était elle) s'avance en ouvrant les bras, d'Alembert (c'était lui) s'écrie, les yeux en pleurs; «Vous n'êtes pas ma mère! Je n'en connais qu'une: c'est la vitrière!»

(La fin à un prochain numéro.)

Correspondance.

Nous recevons de M. le bibliophile Jacob la lettre suivante en réponse à un article du numéro 41 de l'Illustration, sur le Catalogue de M. de Soleinne. Nous faisons suivre cette réponse de quelques observations de M. T., auteur de cet article.

A M. le Rédacteur en chef de l'Illustration.

Monsieur,

L'Illustration a publié, dans son avant-dernier numéro, un article au moins étrange sur le Catalogue de la bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, Catalogue dont j'ai fait paraître le premier volume, en gémissant comme un vrai bibliophile d'être en quelque sorte complice de la vente de cette admirable bibliothèque.

Les personnes qui voudront bien recourir au Catalogue si rudement attaqué y trouveront, je l'espère, de quoi le défendre contre de pareilles attaques. Ce Catalogue, que nous étions loin de croire irréprochable avant que M. T. l'eût examiné sans y signaler aucune erreur réelle, renferme deux ou trois mille notes littéraires et bibliographiques que les juges les plus compétents, M. Brunet, l'auteur du Manuel du Libraire, M. Wallkenner, le savant éditeur de La Fontaine, M. de Monmerqué, M. Brunet de Bordeaux, etc., ont daigné honorer de leur suffrage.

Ordinairement, un catalogue de livres ne présente que des titres plus ou moins complets, plus ou moins logiquement classés; j'ai voulu faire plus: à la description fidèle et minutieuse des ouvrages, j'ai ajoute des jugements, des observations, des dissertations, tout ce qui est du ressort de la bibliographie raisonnée. Voilà sans doute mon crime aux yeux de M. T. Ce n'était pas une raison suffisante pour tronquer mes phrases, pour en dénaturer le sens, pour me faire jouer tout à tour, dans ce Catalogue, le rôle de Tartufe et relui de La Palisse.

J'ai découvert un autographe de Molière,--cela est incontestable; mais je me suis donné la peine de le démontrer dans une note de cent cinquante lignes, où j'ai accumulé toutes les preuves historiques qui viennent à l'appui de l'authenticité de cette découverte. Après quoi, j'ai pu m'écrier avec une sorte de triomphe: «VOICI DONC ENFIN UN AUTOGRAPHE DE MOLIÈRE!» C'est là un événement littéraire qui mérite bien d'être imprimé en grandes majuscules.

J'ai cru reconnaître le style de Molière dans une pastorale, Métisse dont l'auteur est ignoré et qui ne paraît pas même avoir de mise au jour;--mais j'ai cité quelques passages de cette pastorale à l'appui d'une opinion qui n'a pas d'autre base que l'identité du style avec celui de Molière. L'homme se révèle par ses actions, l'écrivain par son style. J'en prends à témoin M. T.

J'ai souvent hésité entre deux on trois auteurs contemporains qui se sont offerts à mon esprit, lorsqu'il s'agissait de trouver le véritable père d'un ouvrage anonyme.--Cette hésitation entre plusieurs auteurs se reproduit sans cesse dans la recherche des anonymes. Certains ouvrages n'ont-il pas été attribués à dix auteurs différents? Pourquoi vouloir me forcer à opter entre eux? Que sais-je? Qu'en savez-vous?

Je m'en réfère, quelquefois à l'avis de mon lecteur, et j'ai l'air de l'inviter à prononcer pour moi.--En effet, je n'ai dû compter que sur des lecteurs éclairés, instruits et surtout impartiaux.

Je ne cite pas toujours le livre et la page du livre où je puise un fait, un renseignement. De là ces formules vagues: Je crois avoir lu... N'avons-nous pas lu quelque part?...--Je confesse que je ne me rappelle pas, à point nommé, tous les livres que j'ai lus, et d'ailleurs, en rédigeant un catalogue, même avec soin, j'aurais été quelquefois dans l'impossibilité de courir après le volume qui fournissait une citation ou une autorité à ma mémoire. J'oublie souvent, Dieu merci! mes propres ouvrages; ne puis-je parfois oublier ceux des autres?

Je n'ai pas dit, page 19: «Cette traduction doit être de Nicolas Oresme ou de Christine de Pisan ou d'un autre,» ce qui serait une niaiserie, j'en conviens; mais j'ai dit moins naïvement: «Cette traduction en prose du Thérence français doit être de Nicolas Oresme ou de Christine de Pisan ou d'un autre contemporain du roi Charles V, qui avait fait faire cette traduction comme celle de Tite-Live.» Je n'ai pas dit davantage: «On peut croire que l'éditeur était Barbazan ou quelque autre,» mais j'ai dit ce que je dirais encore, ne vous déplaise «Ou peut croire que l'éditeur était Barbazan ou quelque autre qui aurait eu communication du texte reçu par de Beauchamps ou par La Monnoye.» Je devrais peut-être me résigner à prendre les ridicules que l'on me prêt: on a bien fait du brave et héroïque La Palisse, mort à Pavie, chevalier sans peur et sans reproche, le naïf et burlesque La Palisse de la chanson.

Quant à l'erreur qui existe; dans la préface, où j'ai confondu le Monsieur, comte de Provence, du règne de Louis XVI, avec le Monsieur, comte d'Artois, du règne de Louis XVIII, je passe condamnation sur ce point; mais je n'avais pas attendu l'article de M. T. pour corriger cette erreur, à l'aide d'un carton. J'eusse été plus reconnaissant, si M. T, m'avait procuré les éléments d'un bon errata, qui est encore à imprimer.

M. T. m'a seulement appris que, depuis l'avènement d'un nouveau commissaire royal auprès de la Comédie-Française à la place de M. le baron Taylor, les archive du théâtre avaient été classées. C'est une heureuse nouvelle, et nous félicitons. M. l'archiviste, fût-ce le signataire de l'article auquel je réponds. Mais ce classement des archives n'infirme pas le paragraphe de la préface qui a surtout ému la bile de M. T. «Lorsque M. le baron Taylor, cet ardent régénérateur de notre scène française, eut remis ses pouvoirs de commissaire royal auprès du Théâtre-Français, il y eut, DIT-ON (ET NOUS AIMONS À CROIRE QUE CES BRUITS SONT FAUX OU EXAGÉRÉS), une sorte de pillage dans les papiers et la bibliothèque de ce théâtre, qu'on avait respectés depuis cent cinquante ans, et M. de Soleinne APPRIT que des registres de la Thorillière, des lettres de Lekain et de mademoiselle Clairon, etc., avaient été vendus par un brocanteur à la porte de la Comédie-Française». Tant que dura l'administration de M. le baron Taylor, qui a rendu les plus grands services à la scène française, où il fit monter la jeune école, en offrant à ses études la tragédie de Talma et la comédie de mademoiselle Mars, tant que dura cette administration noble, généreuse et intelligente, les archives du théâtre furent intactes: il est vrai qu'elles n'étaient pas encore classées. Je n'ai accuse personne en disant que des lettres de Lekain et de mademoiselle Clairon tombèrent alors dans les mains des amateurs d'autographes. Est-ce que des spoliations du même genre n'ont pas eu lieu à différentes époques dans les archives du royaume, dans celles du dépôt de la guerre? Les archives du Théâtre-Français sont-elles plus sacrées pour les voleurs d'autographes? L'auteur de l'article veut-il se faire caution que rien n'a été détourné dans ces archives?

Enfin, M. T., semble me rendre responsable de ce que M. de Soleinne n'a pas laissé de testament; il s'étonne fort que les héritiers ne suppléent pas à l'absence de ce testament et ne fassent point à l'État l'abandon d'une bibliothèque qui a coûté 500,000 fr. et dont l'État, insouciant, a refusé de s'assurer la propriété à un prix bien inférieur. M. de Soleinne serait mort de chagrin plutôt que d'apoplexie, s'il avait prévu que sa bibliothèque dut être vendue aux enchères et dispersée. Est-ce là un motif suffisant pour que des héritiers renoncent de gaieté de cœur à la meilleure part de leur héritage? Je regrette, en vérité, que l'auteur de l'article ne soit pas le légataire universel de M. de Soleinne: il eut probablement donné la bibliothèque au Théâtre-Français. Le Théâtre-Français lui saura gré de l'intention.

Pour moi, qui ne suis malheureusement point assez riche pour faire un tel don, moi qui ai vendu ma chère bibliothèque historique à l'encan, laquelle aurait fait si belle figure dans les galeries de Versailles, je ne puis que m'affliger du sort probable des livres recueillis avec tant de persévérance par M. de Soleinne: c'est moi qui organise leur dispersion et leur perte. Le médecin, croyez-le, pleure quelquefois son malade qu'il voit mourir; le fossoyeur même peut aussi pleurer en creusant la fosse de son ami. Que n'ai-je pas fait pour sauver la bibliothèque de M. de Soleinne, pour obtenir que la munificence nationale lui ouvrit un asile dans un établissement public! J'ai prié, j'ai supplié, j'ai crié au sacrilège: j'ai même essaya d'intéresser les souverains étrangers à la conservation de ce vaste dépôt dramatique. Hélas! jusqu'à présent, je n'ai pas mieux réussi que les héritiers, qui s'étaient émus avant moi de la destruction de ce monument unique élevé par M. de Soleinne à la gloire du Théâtre. Cependant j'espère encore, puisque la vente n'est pas commencée.

J'ai fait, du moins, ce qu'il m'était permis de faire: un Catalogue détaillé, en 3 volumes in-8, qui complétera la Bibliothèque du Théâtre-Français, du duc de La Vallière, et qui sera certainement plus utile que le catalogue de Pont-de-Vesle. Le mauvais vouloir de M. Y. n'empêchera pas que mon dialogue ne soit désormais la seule bibliographie du Théâtre. M. T. aurait mieux fait de tourner ses malédictions contre les gouvernements qui ont en mains le salut de la bibliothèque de M. de Soleinne et qui la condamnent à périr. S'il se préoccupe de la destinée de cette bibliothèque, s'il aime les livres, il l'eût prouvé en faisant cause commune avec nous, qui souhaitons ardemment de pouvoir réaliser le vœu de M. de Soleinne.

Vous penserez maintenant, monsieur, que je ne suis pas habile dans l'art de dépister les anonymes, puisque je n'ai point deviné celui de l'article que je déclare injuste, léger et mal fondé sous tous les rapports. Certes, je ne reconnaîtrai jamais dans cet article le commentateur d'une fort bonne édition des œuvres de Molière, l'éditeur de la Revue rétrospective, cet excellent recueil dont les curieux de l'histoire et de la littérature réclament la continuation, l'auteur d'une Vie de Molière pleine de recherches, de saine critique et de bonne foi littéraire.

Agréez, monsieur, etc.

PAUL JACOB, bibliophile.

M. T. aurait bien mauvaise grâce, après le paragraphe qui termine cette lettre, et dans lequel la bienveillance devient dithyrambique, à renouveler ses critiques et à venir dire aux bibliographes qui ont répondu à l'envoi du Catalogue, en écrivant à son auteur que

La chute en est jolie, amoureuse, admirable,

à venir leur dire:

Quoi? vous avez le front de trouver cela beau!

M. T. tient donc le mérite du Catalogue pour constant, et il garderait le silence s'il n'avait à se défendre à son tour, non pas d'avoir porté un jugement au moins étrange c'est l'épithète qu'il avait lui-même donnée au livre, et qu'on lui retourne; les lecteurs jugeront qui la mérite mais d'avoir fait un article injuste, léger et mal fondé sous tous les rapports.

M. T. ne se croit pas injuste pour avoir préféré au système de suppositions vagues et de désignations indéterminées du bibliophile Jacob la précision de M. Brunet et celle de M. Barbier. Il croit qu'en bibliographie, dans le cas où l'on se dit à soi-même: Que sais-je? le mieux est de ne rien dire; il croit que dire que l'auteur d'une traduction doit être ou Oresme, ou Christine de Pisan, ou quelque autre contemporain du roi Charles Ier, qui a eu des millions de contemporains, c'est parler pour ne rien nous apprendre. Il croit enfin qu'il n'y a nulle raison pour substituer ce nouveau mode de bibliographie, que l'auteur du Catalogue appelle raisonné, à l'ancien, qu'il appellera, lui, raisonnable.

M. T. ne se croit pas léger pour avoir dit que les archives du Théâtre-Français sont aujourd'hui plus complètes que sous l'administration précédente, puisqu'on a pris le soin d'y faire rentrer ce qui en était sorti depuis quinze ans. La légèreté est à porter une accusation grave sans prendre le moins du monde la peine de vérifier si elle est fondée, et de croire qu'il suffit de l'admettre et de l'émettre comme un on dit. M. T. n'a point à se porter caution que rien n'a été pris; c'est à celui qui publie une accusation à prouver qu'il est en droit de le faire. M. T. n'est point et il n'a jamais demandé à être archiviste du Théâtre-Français ni d'aucun autre établissement public; mais il dit ce qu'il sait et ne dit que cela.

M. T. ne croit pas avoir été mal fondé sous tous les rapports à se rire du désespoir de comédie prêté aux héritiers de M. de Soleinne. Ils vendent sa bibliothèque: ils sont dans leur droit; mais, au nom du ciel! pas de grimaces! Un demande à M. T. ce qu'il eut fait à leur place.--Il eût mis, quelque parti qu'il eût pris, ses paroles d'accord avec ses actions.

Oui, sans doute, ce Catalogue sera désormais la seule bibliographie du théâtre. Honneur en soit rendu à M. de Soleinne! La transcription pure et simple des titres de tous les volumes, de toutes les brochures que ce bibliophile persévérant et consciencieux a réunis, constituera le plus complet et le plus utile indicateur de tous les ouvrages de la littérature dramatique.

A son tour, et en terminant, M. T. dira au Bibliophile Jacob: «Vous aime, les livres, la bibliographie, qui semble aride à tant de travailleurs, a de l'attrait pour vous. Vous êtes actif, laborieux, persévérant; entreprenez quelque grand labeur. La Bibliothèque Historique de Lelong et de Fontenelle est à refaire. Mettez-vous à l'œuvre, mais mettez-vous-y en renonçant à faire de vos notes un questionnaire pour votre lecteur; ne faites de notes que quand vous aurez quelque chose à dire. Et vous aurez fait une œuvre sérieuse, une œuvre utile, et nous serons le premier à l'applaudir.»

T.

A M. le Directeur de L'Illustration

Mon cher monsieur,

Je n'aime pas les errata. Ils prouvent que l'auteur d'un article a eu la faiblesse de le relire, et, en second lieu, qu'il y attache une certaine importance; le public trouve cela d'assez mauvais goût.

Néanmoins je ne puis rester sous le coup des absurdités qu'une transpositions de paquets m'a fait commettre, et dont mes initiales me rendent responsable.

(On appelle paquets, en style d'imprimeur, chaque fragment de l'épreuve qui passe sous les yeux de l'écrivain.)

Pour que mon chapitre sur les théâtres de Londres soit à peu près intelligible, il faudrait:

1º Établir une phrase placée à la colonne 3 de la page 228, immédiatement après la ligne 38. Il y était question d'un vaudeville imite de Grand-Papa Guérin, et qui a pour titre anglais: Grand-Father Whitehead;

2º Suivre tout naturellement l'alinéa parfaitement inintelligible sans cela, qui commence par ces mois: Farren y rendait à merveille, et le reste même page, même colonne, ligne 39;

3º Lire ensuite jusqu'à la fin. Mais alors, on reviendra page 228, colonne 6, ligne 10; et il faudra commencer ainsi le portrait de Bartley: Ce gros garçon;

4º Par suite de ces changements, l'article finit à ces mots: O hymen! ô hymenne! lesquels étant en latin ne doivent point s'orthographier: O hymen ô hyménée!

Moyennant ce petit travail, qui ne demande pas plus de vingt minutes,--avec beaucoup de bonne volonté,--le lecteur aura la satisfaction de savoir ce que j'ai prétendu lui dire. Puisse-t-il se trouver payé de sa peine!

Son serviteur et le vôtre,

O. N.

Voyages en Zigzag (1).

Il y a cinq mois à peine (2), lors de l'apparition des premières livraisons des Voyages en Zigzag, nous avons dit, en prédisant son succès futur, où, comment et pourquoi ce beau livre avait pris naissance. Un professeur de Genève, déjà célèbre comme écrivain et comme dessinateur, l'auteur des Nouvelles genevoises, et des Albums Vieux-Bois, Crépin et Jabot, faisait chaque année, avec quinze ou vingt de ses élèves, une excursion pédestre dans les Alpes de la Savoie et de la Suisse. Chemin faisant, il notait à la plume et au crayon; en d'autres termes, il racontait et il esquissait, currente calamo, avec autant de simplicité que d'esprit, toutes les impressions de la journée. Au retour, le journal commun, rédigé par le chef de l'expédition, était autographié tel qu'il avait été écrit et dessiné, sans correction aucune, et distribué entre tous les membres de la petite caravane. Mais bien qu'ils n'eussent été dans l'origine destinés qu'à vingt ou trente lecteurs, les Voyages en Zigzag méritaient, sous tous les rapports, d'exciter la juste admiration d'un public beaucoup plus nombreux. A peine imprimés, les nouveaux albums étaient avidement recherchés par tous les amateurs qui avaient eu le bonheur de lire et de vérifier sur les lieux la spirituelle fidélité de leurs récits et de leurs peintures. De Genève, leur réputation se répandit bientôt en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et même dans l'autre monde, où quelques jeunes disciples du maître l'avaient importée.--Enfin une heureuse nouvelle accompagna les récits des triomphes de M. Topffer dans les deux hémisphères. M. Dubochet se décidait à réunir tous ces albums en un volume et à les éditer avec tout le luxe et tous le soin qu'il apporte d'habitude dans les publications illustrées.

Note 1: 1 vol. grand in-8, orné de plus de 100 gravures, Paris, 1843. Dubochet, 16 francs.

Note 2: Voir l'Illustration du 1er juillet 1843, nº 18, t. I.

Aujourd'hui, d'ailleurs, nous voulons seulement vous faire admirer l'artiste! l'écrivain aura son tour une autre fois. Nous lui demanderons, pour vous seul, une de ces nouvelles qu'il raconte si bien, et qu'il ne nous refusera pas, nous en sommes sur d'avance. Maintenant, jetez seulement un coup d'œil sur les dessins que nous allons vous montrer, et dites-nous si l'ingénieux créateur de MM. Vieux-Bois, Jabot et Crépin ne fait pas avec la même supériorité les paysages et les portraits que les caricatures.

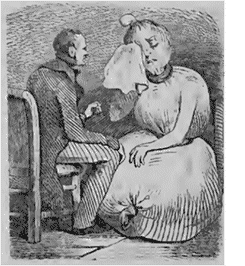

Voyez d'abord la bourse commune (cette bourse qui fournit aux dépenses de la caravane). Après avoir eu une triste fin au mois de septembre 1839, elle s'est refaite dans une retraite économique; puis, un matin, elle vient rendre une visite à M. Topffer. Ayant persévéré dans son régime pendant plusieurs mois, elle se trouve avoir grossi au point d'en être étranglée dans son corsage et à l'étroit dans sa robe, dont quelques mailles faisaient mine de vouloir sauter prochainement. Effrayée de son état et honteuse de son obésité, la bonne dame venait implorer l'assistance de M. Topffer. Celui-ci lui promit aussitôt de la guérir au moyen de beaucoup d'exercice et de quelques saignées.

Si grandes qu'elles aient été, nos espérances ne seront point trompées. Nous avions toujours cru à un grand succès, et la réalité a dépassé encore toutes nos prévisions. Nous l'avouons hautement, nous admirons avec un vif et sincère enthousiasme le double talent de M. Topffer. Son langage, comme, il le dit lui-même, n'est pas toujours selon l'Académie, il adopte avec une trop grande facilité certaines expressions qu'on peut trouver trop familières; ce que ses éditeurs appellent «des termes improvisés, des dénominations locales et les traces d'un argot de voyage issu tout naturellement du retour annuel des mêmes impressions, des mêmes besoins, des mêmes habitudes.» D'ailleurs, qu'on ne l'oublie pas, ces relations écrites en courant heure par heure, telles que chacun les faisait peut-être en plaisantant, ne devaient être lues d'abord que des voyageurs auxquels leurs excentricités elles-mêmes rappelant de joyeux souvenirs, offraient des charmes tout particuliers. Cette forme un peu étrange n'a-t-elle pas d'ailleurs son mérite? 'Trouve-t-on beaucoup de livres aussi simples? aussi vrais? Et puis, que d'observations fines et piquantes on y rencontre à chaque page! que de réflexions profondes parfois! que de mots charmants! que de sensibilité! que de gaieté!

Nous voudrions pouvoir justifier ces éloges par quelques citations; mais les bornes qui nous sont imposées nous interdisent cette jouissance. Vous méfiez-vous de notre goût passionné, cher lecteur, achetez les Voyages en Zigzag, lisez-les, et si vous ne partagez pas notre opinion, si vous n'êtes pas tour à tour égayé ou attendri, c'est à vous seul, et non à M. Topffer, que vous devrez-vous en prendre.

C'est ce qui donne lieu à un nouveau voyage, en effet, si d'une part les montagnes sont favorables à qui veut prendre de l'exercice, d'autre part, pour une bourse qui veut être saignée, il n'est rien lui qu'un pèlerinage en Suisse.

A peine parti, on rencontre des originaux bons à dessiner.

|

Voici d'abord un jeune crétin qui porte, sa canne en tambour-major.  Un touriste qui a acheté trois chiens de Terre-Neuve.  |

Des musiciens ambulants.  Un attelage de voiturin italien: cochers, voiturins, haridelles, sont dignes les uns des autres; usés, efflanqués, malpropres; emplâtre sur l'œil, jambes entortillées, boulons, mécaniques et ficelles. Ce n'est que dans les pays de plaines que l'on rencontre ces restes de chevaux, trop débiles pour tirer, trop cassants pour retenir, mais suffisants encore pour trottiller des deux côtés d'un timon. Du reste, diaphanes, incolores, sans yeux, sans jambes, sans poil ni queue, la maladie ne sait par quel bout les prendre... et ils font sans mal ni douleurs des douze heures par jour pendant douze jours de suite...  Un jésuite promenant un tout petit collège de cinq Aliborons; on dirait un grand pâtre qui mène cinq agnelets le long du fossé. |

Enfin, un ballet italien--«de toute magnificence, dit M. Topffer: nous voyons là des Romains et des Romaines de quoi en être saturés pour longtemps. Virginius a des convulsions, et Appius des piquées d'entrailles. L'un et l'autre se démènent comme des possédés, et les Romains et les Romaines aussi, ce qui se trouve vouloir dire le trait d'histoire qu'on sait.»

Mais M. Topffer n'est pas un caricaturiste quand même, qu'on nous permette cette expression. Il ne recherche pas le grotesque et le laid; il ne se plaît point à l'exagérer; il les montre tels qu'il les a vus; en outre il ne se moque,--et c'est là selon nous un grand mérite,--que de ce qui est réellement ridicule; jamais il n'abuse ni de sa plume ni de son crayon pour nous faire rire aux dépens de ses semblables, qui lui ont semblé dignes d'estime et de pitié; parfois, au contraire, il nous représente avec une vérité pleine de charmes la simplicité naïve des honnêtes habitants des Alpes. Rencontre-t-il un beau type caractéristique, il s'empresse de le dessiner. Voit-il, comme acteur et comme spectateur un de ces délicieux tableaux que sa petite caravane compose à chaque instant du jour dans ses courses ou dans ses haltes, immédiatement il nous en offre une représentation exacte.

«Rien de plus frais, de plus paisible, de plus helvétique, que tout ce vallon d'Underwald, surtout dans un moment où un beau soleil succédant à la pluie dore les rochers et fait resplendir les pelouses, A peine rencontrons-nous quelques naturels, même dans les villages, même dans la capitale, où nous ne trouvons à acheter que du pain et des prunes; ce sont les seules friandises mises en vente dans les deux seules boutiques de l'unique rue.