Le comte, vieil émigré retiré en Angleterre, se trouve sans ressources; l'hôte qui l'abrite et le nourrit, un horrible avare, va le chasser, faute de paiement. Que faire? que deviendra Alix, une si charmante fille? C'est la surtout la grande douleur du comte.

Un jeune homme, Armand de Courvil, s'est attaché au malheur de cette famille; il aime Alix, et pour tout au monde voudrait soulager l'infortune de la fille et du père. Il y a un moyen de le faire; mais ce moyen est plein de périls; il ne s'agit de rien moins que d'exposer sa vie, et voici comment: le comte, en quittant la France, a caché 100,000 livres dans un mur de son château: si on pouvait les reprendre! «Eh bien! je les aurai,» dit Courvil, bravant la loi qui prononce la peine de mort contre tout émigré surpris en France. «Que m'importe!» s'écrie le brave jeune homme. Voilà du dévouement et de l'amour.

Il part déguisé en matelot, aborde en Bretagne, et, au milieu des plus grands dangers, arrive enfin au château de Boisménil. C'est quelque chose, mais ce n'est pas tout: il faut trouver le trésor, l'enlever, et surtout déjouer la surveillance de Jean Lenoir, ancien fermier du comte, et républicain clairvoyant. A cette qualité d'ennemi politique de M. de Boisménil, Jean Lenoir joint une vieille rancune: le comte l'a renvoyé injustement, et a injustement soupçonné sa probité.

La tentative réussit d'abord: Armand de Courvil découvre le trésor, s'en empare, et se dispose à regagner l'Angleterre, quand Jean Lenoir arrive. Il a flairé l'émigré et l'arrête. L'affaire devient sombre. Armand fait volontiers le sacrifice de sa vie; mais Alix, mais le comte, que deviendront-ils?

Théâtre des Délassements Comiques.--La fille du Ciel,

2e acte, 3e tableau: mademoiselle Bergeron, Phosphoriel;

mademoiselle d'Harcourt, la Fille du ciel.

Heureusement, Jean Lenoir n'a pas l'âme aussi noire que son nom. Il s'émeut en apprenant le dévouement d'Armand, et lui rend non-seulement la liberté, mais la précieuse cassette; puis Jean Lenoir imagine un moyen très-noble de se venger de l'injustice du comte: il remplit la cassette de pièces et de papiers qui prouvent clairement sa probité et son innocence. Or, Armand de Courvil arrivant avec la chère cassette, le comte n'a rien de plus pressé que de l'ouvrir. «Les quatre cent mille francs sont là,» dit-il. Point du tout; il ne trouve que ce compte-rendu de l'honnête gestion de son fermier. «Le traître m'aura volé!» Non pas: Jean Lenoir, craignant que l'or ne fût saisi en route, a substitué à la somme un bon de quatre cent mille livres sur un banquier de Londres, au nom de M. de Boisménil. Voilà comme Jean Lenoir se venge.

Grande joie parmi les Boisménil, et mariage d'Armand et d'Alix. Tout cela est bien joué par Tisserant, Julien et mademoiselle Rose Chéri. Le public a soupiré, le public a pleuré, le public a pris plus d'une fois son mouchoir. Quand le mouchoir s'en mêle, le succès est flagrant.

L'Odéon nous donne une comédie assez gaie, et qui porte le titre de Tôt ou Tard. Ce titre veut dire que tôt ou tard il faut que jeunesse se passe. Si vous avez, payé votre dette au diable avant de vous marier, tant mieux; vous ferez un excellent mari; sinon vous serez un mari détestable, coureur, volage, ami du bal, des petits soupers, des débardeurs, et fort enclin aux nuits vagabondes et aux lettres de change. Des mots spirituels et des scènes plaisantes ont attiré la manne des bravos sur cette comédie de MM. Léonce et Moléri.

Nous tombons en plein mélodrame: le château de Valanza est bien le plus souterrain et le plus scélérat de tous les châteaux: des faux monnayeurs et des bandits y travaillent de compagnie, et pour surcroît de terreur, un affreux monstre, le comte de Monzzani, y joue toutes sortes de tours pendables à son cousin Lucio et à la belle Virginie Salviati. Quel est le but de toutes ces infamies de Monzzani? Oh! mon Dieu! le traître veut tout simplement, comme c'est l'habitude de ses pareils en mélodrame, escroquer à son cousin Lucio la belle Virginie, qu'il aime, et un héritage de plusieurs millions; ceci vaut la peine que Lucio y fasse attention. Mais Lucio est le meilleur des hommes et la plus docile des victimes; on l'empoisonne, on l'assassine, on le jette à trois cents pieds sous terre, on l'enterre avec une facilité digne d'étonnement. Lucio a cependant ceci de remarquable, que si, par imprévoyance, il se laisse tuer sept à huit fois et précipiter dans les abîmes du château de Valanza, il en revient toujours et ne meurt jamais; tel est son caractère; il met de l'entêtement à vivre autant de fois qu'on l'enterre. Mais on se lasse de tout, même de faire le mort. Un beau soir d'août, Lucio ressuscite définitivement au nez du féroce Monzzani, qui pâlit, chancelle, et tombe aux mains des gendarmes, vengeurs du crime.--Ce terrible mélodrame arrive en droite ligne du cerveau de MM. Alboise et Paul Foucher.

Le théâtre des Délassements Comiques a aussi son méchant génie: ce drôle s'appelle Rocaillon, il en est bien digue. Rocaillon poursuit de son furieux amour la Fille du Ciel, qui ne veut pas entendre parler de lui; Eloa, en effet, a bien d'autres choses à faire que d'écouter ce vilain Rocaillon. Elle a de tendres rendez-vous avec Phosphoriel, charmant esprit en chair et en os, qui lui conte fleurette à l'ombre des arbres et des charmilles. En vain Rocaillon fait jouer des ficelles abominables, Phosphoriel et la Fille du Ciel se marient à sa méchante barbe, et Rocaillon retombe au fond des plus épouvantables abîmes. Il faut bien que justice se fasse.

Le dialogue est plein de trappes et de feux de Bengale.

De la Traite et de l'Esclavage.

Les grandes questions, celles qui touchent aux plus chers intérêts de l'humanité, ont cela de particulier que de tout temps, et à propos de toute chose, elles attirent vivement l'attention et préoccupent les esprits. Le mouvement industriel qui semble dominer et absorber notre époque se lie intimement à ces vastes problèmes, et leur solution peut seule donner à l'activité prodigieuse qui, de toutes parts, se manifeste dans l'ordre des progrès matériels, un caractère de moralité et de grandeur.

Parmi ces problèmes, il en est trois que la prochaine session devra aborder; la loi sur l'abolition de l'esclavage d'abord, préparée avec tant de soin par les travaux et le rapport de la commission que présidait M. le duc de Broglie; la réforme de notre système pénitentiaire, question ardue dont le rapport de M. A. de Tocqueville à la Chambre des Députés doit faciliter la solution; enfin la liberté de l'enseignement, qui, dans ces derniers temps, a soulevé de solennels débats.

L'Illustration doit, non résoudre, elle n'en a pas la prétention, mais exposer du moins l'état de ces difficiles problèmes qui intéressent directement l'amélioration des masses et l'avenir des sociétés. Elle ne manquera pas à cette tâche.

Dernièrement encore, à la tribune du Parlement anglais(1), lord Palmerston interpellait le ministre pour savoir de lui si à l'avenir, lorsque par suite d'une tempête ou pour toute autre cause, un navire ayant des nègres à bord aura été jeté dans un port britannique, le gouvernement se proposait de déclarer ces hommes libres. M. T. Duncombe accusait le gouvernement de n'être pas animé d'un désir sincère de supprimer la traite. N'est-il pas déplorable qu'aujourd'hui encore on se livre à ce commerce honteux, et que la France, fut-ce au prix de lourds sacrifices, hésite à émanciper ses esclaves, elle qui aurait dû donner cet exemple au monde, elle qui a manifesté pour le droit de visite une si légitime et si unanime réprobation!

Note 1: Séance du 11 août 1843.

Récemment encore, la session des conseils-généraux a appelé l'attention publique sur la grande question de l'esclavage. Déjà, dans leur session de l'année dernière, répondant aux vœux de l'opinion publique, les conseils avaient réclamé avec une généreuse instance le projet de loi, depuis si longtemps attendu qui doit prononcer l'émancipation des esclaves. Cette année encore ils ont protesté contre la lenteur du gouvernement, et c'est un devoir pour la presse de constater ces plaintes énergiques parties du sein même de la bourgeoisie, dont les conseils-généraux sont surtout l'organe.

La prochaine session des Chambres législatives verra enfin éclore, il faut l'espérer, ce projet de loi si longtemps couvé. Il ne sera donc pas sans intérêt de jeter sur l'état de cette grande question un coup d'œil rapide.

I.

ABOLITION DE LA TRAITE.--INITIATIVE DE

L'ANGLETERRE. ABOLITIONS

SUCCESSIVES.--IMPUISSANCE DE LA LÉGISLATION.

Il y a plus d'un demi-siècle déjà que, pour la première fois, au sein du Parlement britannique, une voix généreuse s'éleva pour flétrir la traite des nègres, et ce cri d'humanité, régulièrement jeté, d'année en année, au milieu des luttes des partis et des intérêts de la politique, a trouvé de l'écho dans l'Europe entière. Le commerce infâme des esclaves, réprouvé par la loi religieuse, a également été condamné par les lois civiles, et les souverains de l'Europe, réunis au congrès de Vienne, ont solennellement proclamé l'abolition de la traite et flétri ce fléau qui, suivant leur énergique parole, «avait trop longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité.»

L'Angleterre a eu la gloire d'entrer la première dans cette voie nouvelle où l'entraînaient les véritables intérêts de sa politique, non moins que le sentiment de sa foi chrétienne; ce n'a été toutefois qu'après une longue résistance. Pendant près de vingt ans, la tribune a retenti de ces luttes mémorables où les intérêts maritimes et commerciaux de l'Angleterre résistaient avec acharnement à ce flot irrésistible de liberté que la civilisation pousse incessamment dans toutes les contrées et sur toutes les nations du globe. Dans ce débat, solennel, les plus grands esprits, les voix les plus éloquentes, les intelligences les plus élevées apportèrent le tribut de leurs efforts; les Pitt, les Fox, les Burke, les Shéridan, les Windham, les Dundas, les Clarkson, les Grenville, ne craignirent pas d'aborder et de traiter, sous toutes ses faces, cette question immense qui a dominé les plus ardents débats du Parlement. Les esprits hardis que Wilberforce avait appelés sur ce terrain nouveau ne se contentaient pas de proscrire la traite; mais, envisageant dans ses plus extrêmes conséquences ce grand acte de justice et d'humanité, ils préparaient les éléments d'un acte plus solennel et plus grave encore, celui de l'émancipation des esclaves aux Indes-Occidentales.

Le plus ardent et le plus courageux apôtre de l'émancipation, alors qu'il poursuivait avec une si admirable persévérance la réalisation de l'idée qui remplissait sa vie, ne faisait pas mystère de ce vœu de son cœur. «Certes, je ne nierai pas, disait Wilberforce à ses adversaires, dans la séance du 2 avril 1792, que je désire assurer aux esclaves les bienfaits de la liberté, et je ne suis point alarmé de m'entendre attribuer le dessein de les émanciper. Quel homme se refuserait à s'associer a ce vœu? Mais la liberté que j'entends est celle dont, hélas! les noirs ne sont pas encore susceptibles. La vraie liberté est fille de la raison et de l'ordre; c'est une plante céleste, et le sol doit être préparé à la recevoir. Quiconque la veut voir fleurir et porter ses véritables fruits ne croira pas qu'il faille l'exposer à dégénérer dans la licence!»

C'est ainsi que, dès l'origine, la question de l'émancipation fut liée à celle de l'abolition de la traite; c'étaient les deux termes d'une même proposition; résoudre l'une, c'était s'imposer l'obligation d'aborder et de résoudre l'autre; et c'est la prévision de cet enchaînement nécessaire qui souleva contre les premiers abolitionnistes la foule ardente et passionnée des intérêts coloniaux de la Grande-Bretagne.

Ces intérêts furent vaincus enfin. Déjà réformée et contenue dans de certaines limites par un bill qui interdisait aux sujets anglais toute participation au commerce des noirs, lorsqu'il serait entrepris pour le compte et au profit d'une puissance étrangère, la traite fut entièrement abolie le 2 mars 1807. Presque en même temps, les États-Unis imitaient l'exemple de l'Angleterre.

Dès lors la Grande-Bretagne était directement intéressée à l'adoption universelle de cette mesure. Elle venait de rejeter un des éléments de sa fortune publique, une arme réprouvée, il est vrai, mais qui n'en était pas moins une arme puissante, et elle ne voulait la voir dans aucune main rivale. Au nom des intérêts les plus sacrés de la religion et de l'humanité, elle poursuivit ce but politique avec cette opiniâtreté qui est le caractère principal de sa diplomatie.

Le Portugal, alors seul allié maritime du cabinet de Londres, résista à ses instances; cependant un traité conclu le 19 février 1810 limita la traite, alors même qu'elle était poursuivie sous pavillon portugais. Il fut interdit aux Portugais de se procurer des nègres ailleurs que dans leurs propres établissements sur la côte d'Afrique, et de faire la traite sur d'autres navires que ceux construits dans des ports soumis à la nation portugaise.

Le gouvernement de la province de Carracas et le gouvernement républicain de Buénos-Ayres proclamèrent, en 1812, l'abolition complète de la traite.

Lorsqu'en 1813, pour récompenser la Suède de sa défection, l'Angleterre lui céda, par le traité du 3 mai, notre ancienne colonie de la Guadeloupe, ce fut à la condition que cette puissance s'engagerait à prohiber toute importation d'esclaves soit dans cette île, soit dans aucune autre de ses possessions aux Indes-Occidentales.

On le voit, au milieu même de la conflagration générale du continent, l'Angleterre ne perdait pas de vue la nécessité d'imposer à toutes les puissances maritimes l'obligation à laquelle la conscience publique et les progrès de sa propre civilisation l'avaient obligée de se soumettre; et quels que soient les motifs secrets de sa persistance, il ne faut pas moins se féliciter de voir ainsi les intérêts matériels des nations liés à l'existence même des grands principes sociaux.

La chute de Napoléon et la paix de 1814 ouvrirent un nouveau champ à l'activité anglaise. Le premier soin qui préoccupa les diplomates anglais fut la conservation des intérêts et de la puissance maritimes de la Grande-Bretagne. Une ère nouvelle s'ouvrait pour le monde; le commerce, longtemps interrompu, allait mettre en contact pacifique les peuples qui, depuis un quart de siècle, ne se rencontraient que les armes à la main; la mer allait devenir libre. L'Angleterre songea avant tout à utiliser à son profit l'abolition de la traite, dont elle a constamment essayé depuis lors de se faire un instrument de domination et de puissance.

Le Danemark et les Pays Bas cédèrent facilement aux considérations élevées que les agents de la diplomatie anglaise firent valoir auprès d'eux. Un traité, conclu avec la première de ces puissances, interdit la traite à tous les sujets danois; un décret du roi des Pays-Bas porta semblable interdiction pour tous les sujets de ce royaume.

La France et l'Espagne, plus directement intéressées dans la question, résistèrent à une mesure aussi absolue, et consentirent seulement à restreindre le commerce des noirs aux nécessités d'entretien et de service de leurs colonies; elles prirent en outre l'engagement de prononcer l'abolition définitive du commerce des esclaves, la France au bout de cinq ans (2), et l'Espagne dans le délai de huit années (3).

Note 2: Article additionnel au traité du 30 mai 1814.

Note 3: Traité du 15 juillet 1814.

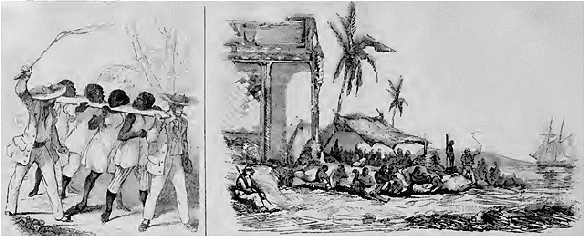

| Nègres conduits à la côte. | Marché d'esclave. |

Le congrès de Vienne(4) n'ajouta aux divers résultats déjà obtenus par le cabinet de Londres qu'une déclaration solennelle dont nous avons eu déjà occasion de parler, admirable, et énergique protestation faite avec d'autant plus de bonne foi par la Prusse, l'Autriche et la Russie, que ses conséquences ne pouvaient porter aucune atteinte aux intérêts de leur commerce et de leur domination.

Pendant les Cent Jours, en 1815, Napoléon, mieux éclairé sur les véritables intérêts de la France et sur les exigences de l'opinion publique, fit plus de concessions qu'il n'en eut fallu en 1814 pour sauver son trône et sa dynastie. Un des premiers actes de son gouvernement (5) fui l'abolition complète de la traite. Louis XVIII confirma authentiquement cette résolution par le traité du 20 novembre 1815.

Note 4: 8 février 1815.

Note 5: Décret du 29 mars 1815, prohibant la traite, sous peine de confiscation de navire et de sa cargaison. Une ordonnance royale du 8 novembre 1817, convertie en loi le 15 avril 1818, a confirmé les termes du décret impérial, et a en outre, prononcé, contre tout capitaine de navire négrier, l'interdiction de son emploi.

Marchand d'esclaves.

Le Portugal et l'Espagne consentirent à restreindre encore la faculté qu'ils s'étaient réservée, soit en se soumettant à l'obligation d'interdire immédiatement la traite au nord de l'équateur, soit en rapprochant le terme où cette interdiction complète serait prononcée.

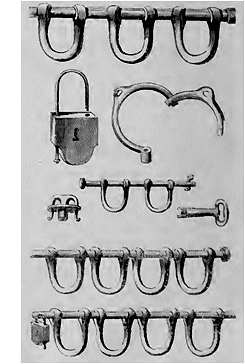

Nègres dans les entraves.

Jusqu'ici le premier terme, de la proposition était résolu; le principe était consacré théoriquement. Le commerce des esclaves était déclaré infâme; mais l'insuffisance des mesures répressives, l'attrait de bénéfices considérables semblaient enhardir les misérables qui se livraient à ce trafic. Les précautions prises pour assurer l'impunité engendraient des crimes nouveaux; les esclaves étaient entassés dans de plus étroits espaces, les négriers poursuivis jetaient leurs victimes dans la mer; sur tous les points de nos colonies, ce commerce odieux s'accomplissait avec une audace et une activité devant lesquelles la surveillance légale était impuissant; les agents de l'autorité eux-mêmes, les juges qui devaient prononcer sur la culpabilité des négriers participaient à cet infâme trafic et en partageaient les bénéfices. Dans nos ports de mer, la construction, l'armement des navires négriers, leur destination, la fabrication des instruments de torture nécessaires pour contenir les nègres, n'étaient un mystère pour personne. A Nantes, au Havre, des prospectus d'armement et de cargaison, où étaient cotés les prix d'achat et les prix de vente du bois d'ébène(6), circulaient publiquement; le taux des assurances (7) pour ces sortes d'expéditions était plus élevé; on forgeait et on vendait, aux yeux de tous, les menottes, les poucettes, les barres de justice, les carcans, qui servaient à conduire les malheureux nègres de l'intérieur des terres au rivage où les attendait leur prison flottante, véritable carcere duro, auprès duquel l'esclavage et le travail étaient une sorte de bienfait. Une lettre adressée en 1816, par M. le baron de Staël au président du comité pour l'abolition de la traite, lui transmettait une copie exacte de ces fers, et les notes explicatives qu'un forgeron de Nantes lui avait très-naïvement fournies sur l'usage de ces instruments et la manière de les employer.

Note 6: C'est le nom que les négriers donnent aux esclaves; on les désignait également sous le nom de mulet, pièce d'Inde ou ballot.

Note 7: Ces assurances étaient désignées sous le nom d'assurances d'honneur.

Carcan servant à enchaîner les

esclaves pour les conduire de

l'intérieur des terres jusqu'au

lieu de

l'embarquement.

Evidemment la législation était impuissante, non pas seulement chez nous, mais en Espagne, mais en Portugal, en Angleterre même, et, au mépris de la loi, au mépris de la morale publique, la traite prenait de plus larges développements sous l'empire même des mesures qui devaient assurer sa répression.

M. de Broglie, à la tribune de la Chambre des Pairs, accusa plus d'une fois cette impuissance de notre législation. La France était en effet le seul État qui n'eût point sanctionné l'abolition de la traite par des peines corporelles, par des précautions menaçantes, et cette tolérance contribuait à faire de nos ports de mer le centre où se dirigeait la plus grande partie des capitaux destinés au commerce des esclaves. Le pavillon français couvrait non-seulement la traite faite par nos nationaux, mais il servait à mettre les négociants espagnols, anglais, hollandais et portugais à l'abri de la rigueur des lois de leur propre pays.

Barres de justice,

poucettes, cadenas

et clé, servant à enchaîner

les

esclaves

à bord du navire.

Et ce n'était pas seulement la douceur de notre législation qui enhardissait les coupables manœuvres des trafiquants d'esclaves; le défaut des plus simples mesures d'ordre et de police faisait de nos colonies un marché général où l'impunité, était en quelque sorte assurée.

Ainsi l'Angleterre avait imposé aux gouverneurs et aux administrateurs de ses colonies l'obligation de procéder au dénombrement complet, au recensement exact de la population esclave existante à une époque déterminée dans chaque habitation, en désignant chaque individu par son sexe, son nom, son âge, son emploi. Un registre public, contenant toutes ces indications, devait également constater les naissances, les décès, les ventes, les échanges. Cette mesure si simple, d'une exécution si facile, pouvait à elle seule prévenir efficacement l'introduction de nouveaux esclaves dans les colonies anglaises.

Chez nous, au contraire, la fraude une fois consommée, et nous avons dit avec quelle facilité elle pouvait être faite, il devenait impossible de la constater, car tout esclave trouvé dans l'habitation ou la demeure d'un colon était présumé de plein droit lui appartenir.

Cette imperfection, ou plutôt cette imprévoyance des mesures législatives et administratives destinées à la répression de ce trafic si solennellement condamné par toutes les puissances européennes, loin de contrarier les projets de la Grande-Bretagne, les a favorisés au contraire. Ce que l'Angleterre voulait sans doute, c'était l'association de tous les cabinets dans un même vœu pour l'abolition de la traite, mais elle espérait surtout parvenir à les réunir autour d'elle pour leur faire adopter le moyen d'atteindre ce but. C'est de la recherche de ce moyen, c'est du besoin de l'imposer à tous les cabinets, et notamment aux États-Unis et à la France, que sont nés dernièrement chez nous les débats relatifs au droit de visite, débats passionnés qui ont soulevé tous les vieux ferments des haines et des rivalités nationales.

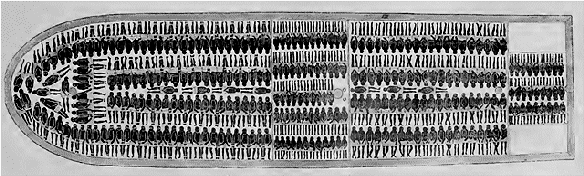

Les fameux traités contre lesquels l'opinion publique a si énergiquement protesté naguère, opposent aujourd'hui au commerce des esclaves un obstacle salutaire sans doute, mais insuffisant. On continue à faire la traite, moins ostensiblement il est vrai; le prix des esclaves n'est plus coté publiquement comme celui du plus vil bétail, mais ce trafic dégradant n'a pas cessé; la chair humaine trouve encore, sur la côte d'Afrique, des vendeurs et des acheteurs barbares, et les vignettes que nous publions ont été copiées d'après nature sur un navire négrier capturé en 1842.

Négrier chargeant ses noirs.

Coupe de profil d'un navire négrier.

Vue de la cale de base d'un navire négrier.

Nulles mesures, quelque énergiques qu'elles soient, pénalité, surveillance, droit de visite, et nous savons avec quelle rigueur intéressée ce droit est exercé par les navires anglais, rien ne sera donc efficace pour empêcher la traite tant que les colonies à esclaves lui offriront un débouché. Les justes susceptibilités de notre orgueil national ne sauraient d'ailleurs se plier longtemps aux exigences de pareilles mesures, fussent-elles seules capables de prévenir ce commerce odieux. Mais il n'en est pas ainsi. Le droit de visite est un palliatif momentané dont l'application cessera avec le mal qu'il doit prévenir; c'est à attaquer le mal lui-même, c'est à effacer de nos Codes ce nom affreux d'esclavage, indigne des notions chrétiennes, que les hommes d'État doivent appliquer leur puissance et leur énergie. Alors seulement la traite et les crimes qu'elle enfante cesseront d'affliger le monde, et notre pavillon ne couvrira plus ces spéculations indignes dont la honte rejaillit sur toutes les nations civilisées.

L'Angleterre, nous a devancés dans cette voie; elle a émancipé ses esclaves, et la France, dans l'intérêt de son honneur, de sa propre dignité, ne peut tarder à suivre ce généreux exemple. Déjà des travaux considérables, et surtout le rapport de la commission présidée par M. le duc de Broglie, ont préparé les éléments de cette œuvre nationale, qui doit être une des gloires du notre siècle.

Ce travail si remarquable jette un jour nouveau sur les nombreuses questions qui se rattachent à celle de l'émancipation. Mais avant d'examiner l'état actuel de l'esclavage dans nos colonies, il importe d'apprécier les conséquences de l'acte pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises.

II.

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES

ANGLAISES.--ÉTAT

ACTUEL DE L'ESCLAVAGE DANS NOS COLONIES.

Il y a vingt ans aujourd'hui (15 mai 1823) que, sur la proposition de M. Buxton, le collègue et l'ami de l'honorable Wilberforce, et sur les observations de M. Canning, la Chambre des Communes adopta une motion qui servit de base et de point de départ à l'acte d'abolition. Elle proclama qu'il était expédient d'adopter des mesures décisives et efficaces pour améliorer la condition des esclaves dans les pays placés sous la domination anglaise, Prévoyant que de semblables mesures amèneraient progressivement l'amélioration des facultés morales de la population esclave, et la rendrait bientôt digne de la liberté et de la participation aux droits et privilèges civils, la Chambre émettait le vœu d'une prompte exécution dès qu'elle serait compatible avec le bien-être des esclaves et la sécurité des colonies.

Lord Bathurst, alors secrétaire d'État des colonies, soumit aussitôt à l'examen des diverses législatures coloniales les points principaux sur lesquels le gouvernement voulait être éclairé, et les objets sur lesquels devaient d'abord porter la réforme et les améliorations sollicitées par le Parlement. La nécessité de l'enseignement religieux, l'admission du témoignage des esclaves devant les cours de justice, l'institution du mariage; l'abolition définitive de toute taxe sur les affranchissements, la vente des esclaves pour dettes de leurs propriétaires, la réforme du système pénal et l'affranchissement, pour les femmes, de la punition au fouet, la nécessité d'assurer aux esclaves la jouissance des propriétés quelconques qu'ils étaient aptes à posséder, et la création de banques d'épargne instituées à cet effet, telles furent les questions soumises à l'examen et aux délibérations des législatures locales.

Ainsi qu'on devait s'y attendre, les colons repoussèrent obstinément d'abord tout projet de réforme, et l'intervention du Parlement métropolitain dans la législation coloniale fut déclarée inconstitutionnelle. Sur plusieurs points, les esclaves, enhardis par des espérances de liberté et irrités des résistances de leurs maîtres, se soulevèrent; l'incendie, cette arme terrible dans les mains de l'esclave, l'incendie dévora de nombreuses habitations; le sang coula sur plusieurs points, surtout à Demérary et à la Jamaïque, et ces déplorables excès retardèrent pour longtemps le triomphe de la plus sainte des causes.

Des réformes partielles furent cependant introduites, par les pouvoirs coloniaux eux-mêmes, dans les colonies où la couronne possédait seule le pouvoir de législation, à l'exception toutefois de Honduras et de Maurice. Parmi les colonies ayant des chartes, les Bahamas, la Barbade, la Dominique, la Grenade, la Jamaïque, Saint-Vincent et Tabago adoptèrent seules quelques améliorations, dont la plupart portaient sur le système pénal et le droit de propriété des esclaves.

Notre révolution de Juillet, qui eut en Angleterre de si longs et de si généreux échos, hâta sans contredit le grand acte de délivrance. En 1831, la couronne donna elle-même l'exemple aux colonies, en prononçant l'affranchissement immédiat et général des esclaves qui lui appartenaient. Une circulaire fut adressée à cet effet, par le vicomte Goderich, à tous les gouverneurs de colonies à esclaves. Cette déclaration et les dispositions diverses qui en furent la conséquence (8), excitèrent d'unanimes et énergiques protestations à Sainte-Lucie, à la Trinité, à Demérary et à Maurice. La Chambre des Communes dut prendre en considération cet état de choses, et, pour éviter de nouvelles collisions, elle nomma un comité chargé de proposer les moyens de concilier la liberté à donner aux esclaves avec l'intérêt des maîtres.

Note 8: Ordre en conseil du 2 novembre 1831.

Le rapport de ce comité ne fit que constater la gravité du mal, mais il ne formula aucun moyen de le faire cesser. La situation du gouvernement était dangereuse; placé entre la nécessité de sévir contre les colons pour assurer l'exécution des mesures qu'il avait prescrites, ou de céder devant leur attitude menaçante, et de s'exposer ainsi au soulèvement de la population esclave et au rejet indéfini de toute tentative d'émancipation, il prit une résolution hardie et décida l'émancipation générale.

Lord Stanley, secrétaire d'État des colonies, soumit au Parlement (mai 1833) le projet d'abolition. Le 12 juin 1833 ce grand acte fut voté, et la couronne le sanctionna le 28 août suivant.

Un système d'apprentissage sagement conçu ménagea la transition du travail forcé au travail libre. Les esclaves devenus apprentis travailleurs (apprenticed labourers) étaient divisés en trois classes, et le temps de leur apprentissage était fixé à quatre et à six ans; pendant ce temps leur travail, dont la durée était déterminée, appartenait aux personnes qui y auraient eu droit s'ils fussent demeurés esclaves. Une somme de 20 millions de livres sterling (500 millions) fut affectée aux indemnités que le gouvernement devait aux maîtres expropriés. L'affranchissement était en effet une expropriation forcée pour cause de moralité publique.

Des ordres généraux, transmis par le secrétaire d'État des colonies, assurèrent l'exécution de cet acte et prescrivirent les mesures d'ordre et les dispositions réglementaires nécessaires pour coordonner un mouvement aussi vaste. Le gouvernement anglais et les Chambres déployèrent dans ces circonstances une activité, une harmonie dont notre gouvernement parlementaire offre peu d'exemples, et qu'on ne saurait trop lui proposer pour modèle. Ainsi, le 16 novembre 1833, le ministre des colonies adressait au ministre des finances une lettre par laquelle il lui demandait de proposer une allocation de 20,000 livres sterling (500,000 francs) pour l'établissement d'écoles normales primaires consacrées à l'enseignement des noirs; plus, une somme de 5,000 livres sterling (125,000 francs) pour l'entretien de ces écoles. Neuf jours après, le 25 novembre, le ministre pouvait annoncer aux gouverneurs des colonies que le Parlement avait non-seulement voté, à l'unanimité, les sommes demandées, mais encore qu'il avait témoigné le vœu que les législatures coloniales concourussent à répandre dans la population affranchie le bienfait de l'éducation religieuse.

Vue des deux étages situés à l'arrière au-dessus des deux

batteries.

Coupe de face de navires négriers à une et à deux

batteries.

Rien, dans l'histoire des nations, ne ressemble à cette œuvre immense, accomplie sans secousses, sans convulsions violentes; et si nous avons le légitime orgueil de croire que nous sommes le premier peuple du monde, nous devons avouer hautement que le gouvernement anglais est le plus magnifique et le plus puissant instrument administratif dont l'histoire fasse mention. Ce que l'Angleterre a fait depuis dix ans dans ses colonies porte le cachet d'une gloire nouvelle, à laquelle nulle gloire ne peut être comparée. Alexandre, César, Charlemagne, Bonaparte, ont rempli la terre de leurs noms et de leurs triomphes, mais ils ont soumit, et humilié les peuples; des champs de travail ils ont fait des champs de bataille; c'est dans le rang humain qu'ils ont assis la puissance de leur force el de leur génie; l'Angleterre a racheté en un jour toutes les infamies et toutes les horreurs de sa politique, elle a appelé 800,000 esclaves à la liberté. Grande et glorieuse conquête de l'Inde et l'Irlande, ces deux plaies douloureuses de la Grande-Bretagne, ne ternissent pas l'éclat. Longtemps indécise, l'opinion est aujourd'hui fixée sur les résultats de l'émancipation anglaise. La liberté, qui d'abord, avait apporté quelques désordres dans le fait de la production et du travail, leur est aujourd'hui favorable. Mais il est évident que les perturbations dont tous les grands centres industriels sont le théâtre, et qui sont les fruits amers du système de concurrence et d'isolement, ces perturbations, disons-nous, devront surtout se manifester dans les colonies émancipées. La prévision de cette crise, qui ne saurait être éloignée, et qui sera plus grave encore pour les colonies que pour les industries continentales, doit éveiller toute la sollicitude des hommes d'État. Émanciper, ce n'est que la moitié de la tâche; pour la compléter il faut organiser le travail et y introduire l'ordre, non cet ordre public qui ne sait que réprimer et punir, mais l'ordre qui vivifie, double les forces de la production et l'aisance des travailleurs.

Mais la France est loin encore de ces difficiles problèmes. Depuis dix ans que l'Angleterre a émancipé tous les noirs de ses colonies, qu'avons-nous fait, nous, le peuple le plus hardi, le plus généreux, le plus chevaleresque, le plus aventureux entre tous les peuples? qu'avons-nous fait pour nos colonies? qu'avons-nous fait pour améliorer le sort des 250,000 esclaves qui y sont dispersés? qu'avons-nous, ou plutôt qu'a-t-elle produit cette merveilleuse machine parlementaire si féconde en vaines paroles? Rien, hélas! Les années s'écoulent, les sessions législatives passent, et nulle résolution généreuse, nulle grande idée n'éclot sous les stériles efforts de ces assemblées chétives. Ce n'est point ici le lieu de tirer les conséquences d'un fait déjà si triste à constater; mais dans le sujet qui nous occupe, en présence d'une population esclave qui attend de nous sa liberté; lorsque depuis dix ans l'Angleterre, qui, en fait d'honneur et de moralité, ne devrait marcher qu'à notre suite, nous a frayé la route où nous aurions du entrer les premiers, et que nous n'osons aborder encore, ce n'est pas au peuple qu'il faut s'en prendre, c'est au gouvernement qu'il faut reprocher son indolence et son incapacité.

Qu'on nous pardonne ce cri d'impatience et de douleur; mais sans exposer ici tous les crimes, tout l'abaissement que produit l'esclavage; sans vouloir faire un horrible tableau des tortures et de la dégradation des esclaves, un fait récent peut suffire pour justifier nos plaintes. Dans une de nos colonies, à une journée de Cayenne, il y a quelques mois à peine, un misérable, maître d'une douzaine d'esclaves, a fait fouetter pendant six heures, sous les veux de sa pauvre mère esclave aussi, un pauvre enfant de douze ans; et après avoir épuisé tous les raffinements de la cruauté, quand le corps saignant n'a plus laissé une seule place au fouet du bourreau, l'enfant, qui respirait encore, a été pendu; et sa mère n'a pas osé élever la voix; elle n'a pas même osé montrer ses larmes. La Cour d'assises qui a constaté ces faits, dont nous n'oserions pas transcrire les détails, a condamné le meurtrier à huit ans de travaux forcés.

N'est-ce pas une honte publique que de pareilles horreurs s'accomplissent dans un pays soumis à la France, et que l'institution de l'esclavage puisse engendrer sous nos yeux de pareils excès? Si la France en est responsable, chacun de nous ne porte-t-il pas une part de cette responsabilité? De pareils faits sont rares. Dieu merci! mais il suffit qu'ils puissent se produire pour qu'on modifie sans retard le régime qui les fait naître.

Un homme de cœur et de talent, M. Victor Schœlcher, qui a récemment visité les Antilles, a publié, sur la situation actuelle de l'esclavage et sur la nécessité de son abolition immédiate, une œuvre remarquable pleine de faits et de document précieux. Le fait dominant qui résulte du livre de M. Schœlcher, comme de tous les travaux publiés depuis dix ans sur cette haute question, c'est qu'au point de vue moral, comme au point de vue économique, pour l'oppresseur comme pour l'opprimé, l'esclavage est non-seulement une institution dégradante, mais encore une mauvaise affaire, une spéculation détestable.

La liberté seule donnera au travail colonial tout le développement dont il est susceptible; seule, elle pourra féconder ces terres généreuses que la nature a si prodiguement douées seule, elle pourra effacer ces préjugés de couleur, si puissants, encore aujourd'hui, et qui, vus de la métropole, ne sont plus que ridicules et odieux. La liberté d'abord; l'organisation du travail viendra ensuite, elle se présentent comme la conséquence nécessaire, inévitable de l'émancipation. Déjà des esprits éminents ont étudié au point de vue pratique cette dernière question; mais avant tout, que l'esclavage, que cette plaie honteuse disparaisse!

Une grande idée domine notre époque, et si la liberté doit faire le tour du monde, elle le fera avec elle; cette idée est celle de l'association. Dans l'ordre religieux, dans l'ordre moral, politique et industriel, l'association est la loi suprême de l'avenir. Associer la royauté et le peuple, les bourgeois et les ouvriers, les musulmans et les chrétiens, les blancs et les noirs, telle est l'œuvre imposée à notre siècle. Que les efforts de chacun, dans quelque sphère qu'il soit placé, contribuent à ce grand résultat!

La question de l'esclavage est aujourd'hui une question plaidée et jugée; il ne lui manque plus que la sanction des pouvoirs publics. Les travaux de la commission présidée par M. le duc de Broglie ont préparé cette solution si impatiemment attendue; les vœux des conseils-généraux l'appellent avec impatience. Chacun a fait son devoir, que l'État fasse le sien!

MARGHERITA PUSTERLA.

Lecteur, as-tu souffert?--Non.

--Ce livre n'est pas pour toi.

CHAPITRE XIII.

RECONNAISSANCE.

e

monde serait parfait si on portait dans l'exécution des desseins

louables l'ardeur que les méchants mettent à accomplir leurs

méfaits. Mais, pour eux, le mal qu'ils n'ont pu faire est comme une

dette qu'ils se croient obligés de solder. Luchino et Ramengo

s'étaient saisis de Marguerite et des prétendus conjurés, mais ils

avaient laissé échapper Franciscolo, et cela suffisait pour qu'ils

crussent leur œuvre manquée. Ramengo surtout s'en consumait de

rage. Son ennemi avait pu partir avec son fils, ce fils qui

excitait dans son âme une si infernale envie, parce qu'il lui

rappelait la seule joie innocente dont il avait pu jouir sur la

terre, et dont il se plaisait à se persuader qu'il avait été privé

par Pusterla, «Qu'importe, se disait-il, qu'il doive, errer sans

patrie par le monde? il a un fils. Je vis dans mon pays, mais seul,

mais sans avoir jamais un fils dont la beauté et la gloire

rejaillissent sur moi, qui aide à mon élévation et me rende à mon

tour l'objet de l'envie que je porte à autrui.» Ivre de haine, il

résolut de se mettre à la poursuite des fugitifs. Il fut convenu

avec Luchino que, pour faciliter ses manœuvres, Ramengo serait mis

sur la liste des proscrits, et il partit donc la bourse bien

garnie, mais vêtu comme un pauvre banni, et il se mit à parcourir

l'Italie.

e

monde serait parfait si on portait dans l'exécution des desseins

louables l'ardeur que les méchants mettent à accomplir leurs

méfaits. Mais, pour eux, le mal qu'ils n'ont pu faire est comme une

dette qu'ils se croient obligés de solder. Luchino et Ramengo

s'étaient saisis de Marguerite et des prétendus conjurés, mais ils

avaient laissé échapper Franciscolo, et cela suffisait pour qu'ils

crussent leur œuvre manquée. Ramengo surtout s'en consumait de

rage. Son ennemi avait pu partir avec son fils, ce fils qui

excitait dans son âme une si infernale envie, parce qu'il lui

rappelait la seule joie innocente dont il avait pu jouir sur la

terre, et dont il se plaisait à se persuader qu'il avait été privé

par Pusterla, «Qu'importe, se disait-il, qu'il doive, errer sans

patrie par le monde? il a un fils. Je vis dans mon pays, mais seul,

mais sans avoir jamais un fils dont la beauté et la gloire

rejaillissent sur moi, qui aide à mon élévation et me rende à mon

tour l'objet de l'envie que je porte à autrui.» Ivre de haine, il

résolut de se mettre à la poursuite des fugitifs. Il fut convenu

avec Luchino que, pour faciliter ses manœuvres, Ramengo serait mis

sur la liste des proscrits, et il partit donc la bourse bien

garnie, mais vêtu comme un pauvre banni, et il se mit à parcourir

l'Italie.

Un jour, il pleuvait à torrents, il errait dans cette contrée qui avoisine l'embouchure, de l'Adda, et, au milieu de ce marais, il ne savait où trouver un refuge. Sa fortune lui fit rencontrer un jeune meunier qui pressait le pas de son âne à force de coups, et semblait regagner sa demeure.

«Eh! mon garçon, pourrait-on trouver un abri de ce côté?

--Venez avec moi. A main gauche, où il y a un petit bois de peupliers, vous trouverez le fleuve et le moulin de mon père.»

Ainsi répondit le jeune garçon; mais comme l'âne allait avec plus de lionne volonté que de vitesse, Ramengo prit les devants et frappa à la porte de la cabane. Un chien accueillit ce bruit avec de vifs aboiements, et la maîtresse de la maison, abandonnant une friture dont on entendait de dehors le grésillement qui se mêlait avec la pluie, interrompit un Ave-Maria, et courut tirer le verrou en disant: «C'est lui! Entre, Omobono; tu dois être trempé comme...»

La comparaison demeura en suspens, lorsqu'elle vit au lieu de son âne un beau cheval, au lieu de son fils un inconnu. Mais plus mécontente qu'étonnée, elle l'invita à entrer avec une rustique politesse. Ramengo alla se placer auprès du feu, sur l'invitation du maître de la maison.

«Surtout, dit-il aux offres qu'on lui faisait, je vous prie de bien panser mon cheval.

--Oh! pour cela, répondit le vieux meunier, votre seigneurie n'a pas besoin de se mettre en peine. Nous avons là une étable pour notre âne, où les haleurs de bateaux font quelquefois reposer leurs chevaux; le vôtre y trouvera aussi la compagnie d'un destrier, qui, je puis le dire, en vaut un autre. Eh! Donnino, va conduire le cheval de sa seigneurie à l'écurie.

--Un autre destrier? dit Ramengo. Et à qui est-il? à vous?

--Votre seigneurie veut railler! à nous un animal de cette espèce; Il appartient à un seigneur notre ami.

--Un seigneur votre ami? répéta Ramengo avec un sourire railleur. Et comment s'appelle-t-il?

--Il s'appelle..... oh! sûrement votre seigneurie le connaît, il est si renommé! il s'appelle le seigneur Alpinolo.»

Et il prononçait ce nom avec autant de complaisance qu'un médecin qui prononce le nom grec de la maladie qu'il traite. Mais Ramengo, à ce nom, releva la tête, prêta l'oreille comme son cheval lorsqu'il entendait le fouet, et il s'écria: «Alpinolo? qui venait de Milan? un beau jeune homme de belle venue? cheveux noirs frisés, œil de feu?....

--Mais oui, mais oui, dit le bon meunier en interrompant cette description de passeport. Il n'y a pas plus deux Alpinolo en ce monde qu'il n'y a deux tours de Crémone. Oui, votre seigneurie, lui, lui-même en personne.

--Et comment est-il venu de ce côté? on n'y peut guères voir qu'un voyageur égaré. Et vous le dites votre ami? D'où le connaissez-vous?

--C'est toute une histoire, répondit le meunier avec un visage où rayonnait l'orgueil le plus excusable, je suis son père, ou du moins il me doit la vie. Il y a dix-huit ans, sauf erreur, un matin avant l'aube, comme c'est la coutume de nous autres meuniers, je me levais pour conduire ma barque en pleine eau, quand voilà que là-bas, à l'endroit où le fleuve fait un détour sous les aulnes, je vois arrêter une barque d'une toute autre forme que les nôtres, et personne pour la mener. Quelque malheur! me dis-je en moi-même, les bateliers se seront noyés; mais courons ramener au rivage, si jamais le patron venait la réclamer; sinon, ce sera du bois pour cet hiver. Mais devinez un peu?.... Il y avait dedans une femme et un enfant.»

A ces paroles, le bâillement uni errait sur les lèvres de Ramengo se convertit en une exclamation, et se sentant gagner par un trouble profond, il se dressa subitement sur ses pieds. Son attention avait changé de nature; il fixa ses yeux effrayés sur le vieillard, qui poursuivait:

«Une femme et un enfant, oui messire, mais une danubien vêtue, n'est-ce pas vrai, Nena? (Le lecteur a sans doute reconnu que le vieillard et la femme n'étaient autres que le Maso et cette Nena qui avaient reçu Alpinolo à Ottovino Visconte.) Elle devait être de condition: jeune, belle comme on n'en voit guère, et l'enfant n'avait guère plus d'un mois; mais l'un et l'autre étaient entièrement trempés d'eau et morts.

--Morts! cria Ramengo.

--Morts, oui messire. Je dis: Quelle pêche que j'ai faite aujourd'hui! Je les tire sur le riva; j'appelle de l'aide. Nous les transportons de la barque dans la maison, et ma femme, qui est quelque peu magicienne, se met autour d'eux, en s'obstinant à les faire revenir; mais ils restaient pâles, froids, sans pouls, sans souffle, Que veux-tu? lui disons-nous, veux-tu renouveler la résurrection de Lazare? lui disions-nous.

Mais elle, cette bonne femme, persuadée qu'ils étaient encore vivants, elle fit tant et tant qu'on les vit encore respirer.

--Ils étaient donc vivants?» interrompit Ramengo avec une vive impatience.

Et le meunier: «Oui, votre seigneurie, vivants; mais si ce ne fut pas un miracle, je ne crois plus à ceux des saints de Padoue. Le bambin, à peine revenu à lui, se jeta sur le sein de ma femme, et en peu de temps il redevint beau et vigoureux.

--Si vous l'aviez vu! dit la Nena, un enfant qui paraissait peint; blanc, ferme comme la cire, de certains yeux à croquer, droit comme un fuseau, seulement un doigt de moins à la main gauche.

--Et on voyait qu'il avait été coupé récemment. Mais, pour continuer, votre seigneurie..., mais ces sornettes vous donnent peut-être de l'ennui?

--Non, non, continuez, mais hâtez-vous. Comment cela finit-il?» disait Ramengo. Et si la chambre n'eût pas été si obscure, ils l'auraient vu pâlir et rougir tour à tour; ils se seraient aperçus de la contraction de ses lèvres et de ses sourcils, et des secousses que des convulsions violentes imprimaient à son corps. Cependant Maso, avec ce mélange de bonhomie et de rusticité qui caractérise les mœurs campagnardes et ensemble avec la générosité de ces sentiments dénués de toute ostentation qu'on trouve d'autant plus parfaite qu'on descend aux plus bas degrés de l'échelle sociale. Maso poursuivait paisiblement:

«Si bien que..... mais où en suis-je resté? Ah! oui, je me souviens maintenant. Si bien que le bambin reprit à vue d'œil une santé parfaite; mais avec la mère ce fut une autre chanson, elle revint aussi à la vie; quand elle ouvrait les yeux, elle regardait autour d'elle et appelait..., un certain nom..... un nom bizarre.... Nena, peux-tu le repêcher ce nom-là?

--Elle disait: Ramengo, mon Ramengo, où es-tu?

--Elle appelait Ramengo, s'écria l'inconnu d'une voix de tonnerre.

--Bien sûr, continuait le pêcheur, proprement Ramengo; ce nom ne m'est jamais sorti de l'esprit. Elle ne savait pas dire autre chose; et même, quand elle délirait, elle ne faisait que répéter ce nom, et.....

--Et quel autre?.... demanda le traître.

--Et elle disait aussi: Pauvre enfant! et beaucoup d'autres fois: Cher, pourquoi ne viens-tu pas? je t'ai tant attendu! Mais tu as eu peur, n'est-ce pas? Il est brutal, mais bon; et d'autres choses dénuées de sens, parce qu'elle n'avait pas sa raison. Il ne fut jamais possible de la guérir. Ce que ma Nena fit pour elle ne se pourrait dire.

--Oh bien! reprit la femme avec une complaisance ingénue, j'ai fait mon devoir. Nous sommes nés pour nous aimer et nous secourir les uns les autres. Ai-je bien dit, seigneur étranger? Et qui n'aurait porté, secours à cette pauvre créature? Â la voir, on comprenait qu'elle était accouchée récemment; belle, qu'elle devait avoir été un ange; mais abattue, exténuée, elle vous regardait avec deux yeux à faire pleurer un tigre.»

Ramengo s'éloigna du feu en s'éventant et respirant avec force; il arpenta la petite chambre.

«Est-ce qu'il a trop chaud? demandait Maso. Pourtant ses habits fument encore sur son dos.

--Oui, oui, cria celui-ci d'un ton de colère; mais finissez votre chanson avant qu'il ne vous vienne un cancer de la langue. Je ne vois pas quel rapport ont toutes ces niaiseries avec ce que je vous ai demandé.

--Quel rapport? niaiseries? reprenait le meunier, un peu étonné de l'agitation de son hôte. Vous allez maintenant le comprendre, le rapport. La dame alla donc de mal en pis. Dans cette barque, du soleil, de l'eau, de la faim, il n'y a que Dieu et elle qui sachent ce qu'elle a souffert. Enfin elle mourut.

--Et quand elle expira, reprit la Nena en s'essuyant les yeux avec son tablier, si vous l'aviez, vue! elle me serrait les mains de toutes ses forces. Je comprenais bien ce qu'elle voulait me dire; elle voulait me dire; Gardez avec vous mon enfant, et....

--Et vous, qu'en avez-vous fait?

--Que voulez-vous que j'en aie fait? Je le nourris de mon lait, il devint un grand garçon, bon comme le pain, mais vif comme un poisson et hardi comme un chevreau; et il nous aida dans notre métier, jusqu'à ce qu'un seigneur du nom de ceux qui règnent dans Milan l'ait emmené avec lui, et il est aujourd'hui le seigneur Alpinolo.

--Mais qui ils étaient, personne ne vous l'a dit? vous n'avez pu le savoir? demanda Ramengo avec une ombrageuse curiosité.

--Jamais, répondit la Nena. Que n'aurais-je pas donné pour le savoir! Une dame si belle, un enfant si innocent! quelle douleur pour leurs parents de les avoir perdus! Et si j'avais pu me présenter à eux, et leur dire: Je sais ce qui en est arrivé; leur joie m'aurait rendue la plus heureuse femme de l'univers.

--Et comptes-tu pour peu le plaisir d'en savoir l'histoire? disait Maso. Dieu bon! elle devait venir de loin. Les barques de cette génération, je les connais toutes sur le Pô, dans toute sa longueur, et celle-là ne leur ressemblait en rien.»

La femme reprenait: «L'histoire sera qu'un jour son mari l'aura menée à la promenade, il sera tombé dans l'eau, le fleuve était gros, etl la malheureuse aura été entraînée.

--Peuh! répondait Maso en secouant la tête; mais souviens-toi donc comme elle criait: «Pourquoi le frappes-tu? ce couteau, que ne le plonges-tu dans non cœur?» Il serait plutôt à croire que quelque ennemi l'aura réduite en cet état.

--Et pourquoi l'aurait-on laissée vivante? dit Omobono.

--Que tu es bête! pour la tourmenter davantage. Des méchants, il y en a beaucoup, crois-moi, moi qui connais le monde; et ils savent bien que mourir est peu de chose; mais boire la mort, goutte à goutte, comme l'a fait cette infortunée!...

--Oh! mon père, celui qui eut le cœur de faire cela, n'était pas un homme, mais un démon en chair et en os.»

Le lecteur imagine facilement combien ces paroles étaient terribles pour Ramengo. Aux reproches de sa conscience, il opposait le féroce plaisir de la vengeance. Il le savourait d'autant plus qu'il comprenait maintenant combien elle avait été atroce, maintenant qu'il voyait qu'elle n'était pas encore complète. Sans le savoir, il avait préparé, contre le fruit du crime de Rosalia, de nouvelles trames destinées à le perdre, et ce qui lui plaisait le plus, à perdre en même temps le père de cet enfant de l'adultère. Un seul coup allait donc anéantir tout ce qu'il exécrait en ce monde. Après un court silence que les bons paysans crurent suscité par la pitié, il demanda: «Alpinolo, où est-il?

--Qui le sait? répondit le meunier; il y a quatre ou cinq semaines, une nuit, l'heure était fort avancée, nous étions au lit. L'approche d'un cheval se fait entendre. Il s'arrête; on frappe: «Qui va-là?--C'est moi, mon père. «Il m'a toujours conservé ce nom de père! «Ouvre-moi.» Je courus, la Nena courut, Omobono et Donnino coururent. Son arrivée fut une fête pour tous. Il passa la nuit dans la plus grande agitation: il voulut nous faire coucher, mais nous demeurâmes autour de lui assis sur ces sacs de farine. Il était comme absorbé par ses pensées; puis tout à coup il s'écriait: «Infâme maudit! Et cette infortunée!... et moi qui l'ai écouté!...» A la venue du jour, il parut se calmer. Il nous fit des excuses, le pauvre jeune homme, de la tristesse qu'il nous avait occasionnée pendant la nuit. Il nous dit que de grands malheurs étaient arrivés à Milan, que ses plus chers amis avaient été jetés en prison. Il devait repartir tout de suite. Il nous laissa son cheval et son argent, en nous disant que s'il passait une semaine sans revenir, c'était bon signe, et qu'il aurait pris une autre route: l'argent et le cheval nous appartiendraient. Il nous laissa en outre un anneau de diamants, et une petite bourse qui contient deux lettres. Il ne s'en sépara qu'en pleurant, et nous les recommanda comme tout ce qu'il a de plus cher au monde. C'est tout l'héritage de sa mère.

--Donnez-moi ces deux lettres, s'écria Ramengo d'une voix tonnante. Ses yeux jetaient des éclairs. Deux lettres de Rosalia! où sont-elles? à moi, je les veux! je veux les voir. Donnez-les moi!»

Cependant les deux vieillards délibéraient s'il fallait accéder aux désirs de ce forcené, et, dans l'indécision, la Nena avait toutefois tiré les deux lettres du coffre, et elle finit par les lui présenter, en lui disant avec un regard soupçonneux: «Mais promettez-moi de me les rendre.»

Avant de répondre, Ramengo lui avait arraché les papiers de la main, et pressé l'anneau avec un tremblement fébrile: c'était l'anneau de ses fiançailles avec Rosalia. Il fit un mouvement pour le porter à ses lèvres; puis la colère l'emportant, il le jeta loin de lui. Pendant que la Nena le ramassait, il se mit à lire les deux morceaux de parchemin.

«Puisque le destin de notre patrie est décidé, je t'abandonne et je vais combattre les infidèles. Ma seule douleur est de m'éloigner de toi, que j'aime par-dessus toute chose. Il me reste encore cinq jours avant mon départ; si tu peux tromper la vigilance de ton mari, fais que je puisse encore une fois le voir et t'embrasser. Le valet qui te porte ce billet reviendra demain soir chercher la réponse. Quelques risques mie je doive courir, je m'y exposerai avec plaisir si je puis te dire combien tu es aimée de ton frère.»

Ramengo voulait encore les preuves d'un crime; il ne trouvait que celles de l'innocence de Rosalia. Peut-être l'autre billet lui fournirait-il ce qu'il cherchait; mais il était de la même main, et voici ce qu'il contenait:

«Tous jours j'ai attendu le valet avec la réponse: rien n'est venu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pars donc sans te voir, ma sœur chérie: mais dans quelque lieu que je sois, quel que sait le sort qui m'attend, je te porterai toujours dans mon cœur, toujours je prierai le ciel de t'accorder le bonheur que je ne doit plus connaître. Adieu.»

«Donc elle était innocente,» s'écria Ramengo d'une voix qui fit frémir la famille. Il marchait par la cuisine à pas précipités, tantôt blasphémant, tantôt poussant des cris inarticulés: puis tout à coup, d'un coup de pied, il enfonça la porte de la maison et sortit. La nuit était noire comme ses pensées, la pluie violente et accompagnée de tonnerre et des éclairs. Mais il ne voyait, il n'entendait ni la nuit, ni la pluie, ni le vent, ni les fureurs du ciel. Donnino, qui le suivit longtemps, quoique de loin, le vit traverser à grands pas la campagne: bientôt il le perdit de vue, et revenant à la cabane, il racontait avec stupéfaction les folies et les agitations de l'étranger, s'écriant: «Il doit avoir l'esprit bien de travers.»

C'est avec un démon dans le cœur que Ramengo continua sa course errante. Avoir tué une femme innocente, et de cette manière, justifierait suffisamment le trouble de ce désespoir dans une âme moins criminelle. Mais dans l'âme de Ramengo, ce n'étaient pas là les tortures du remords, mais la fougue de la colère, parce que ce cœur dépravé, ne pouvant se résoudre à se reconnaître des torts, tirait de ses propres fautes une excitation à de nouvelles haines. Vase corrompu où la rosée elle-même se corrompt; serpent dont le sein transforme jusqu'au miel en poison. Cette femme, il l'avait cependant aimée; elle lui avait fait connaître les douceurs d'un amour partagé. Et il l'avait tuée! il s'était privé, du seul bonheur pur qu'il eût jamais goûté dans sa vie! Si elle avait vécu, oh! combien différente se serait écoulée mon existence tranquille dans le sein de ma maison! J'aurais été le père d'enfants adorés! Père! oh! être Père! Cette consolation, j'en ai joui, mais seulement assez pour me faire sentir plus vivement la malédiction d'en être à jamais privé. Si elle eût vécu, que m'importerait l'orgueil de Marguerite? Qu'aurais-je à envier aux joies de Pusterla? Et tous ces malheurs, qui les a causés, sinon Pusterla lui-même. Maudit, il a empoisonné la coupe de mes jours. Oh! si tu m'as ravi les douces joies de l'amour, tu me procureras du moins celles de la vengeance. O Rosalia, Rosalia! je te le jure, je te vengerai, je le vengerai!»

Ainsi le sentiment de son crime l'excitait à d'autres crimes.

Semblable à celui qui, dans le trouble d'un incendie, jette à la

flamme de nouveaux aliments en croyant ainsi les éteindre. Il se

tut, et poursuivit sa course comme un insensé à travers ces landes

marécageuses, s'enfonçant dans les flaques d'eau et sautant les

fossés. Puis il ouvrait la main et considérait les lambeaux des

deux lettres qu'il avait déchirées et qu'il conservait. «Hélas!

disait-il, elle les aura baisées bien des fois, bien des fois elle

les aura couvertes de ses larmes; elle sera morte en les pressant

sur son cœur, avec le nom de son frère sur les lèvres. Cependant

elle se sera répandue, en imprécations contre son  meurtrier... comme lui, et non contre celui qui le poussait à ce

crime. Avec le lait, elle aura fait sucer à son fils la haine de

son père, elle lui aura enseigné, à m'abhorrer... Mais non, oh non!

il était d'un âge trop tendre: il ignore quel est son père, et il

brûle de le savoir, pour pouvoir paraître dans la société avec un

nom et obtenir la dignité de chevalier qui ne lui fut refusée, qu'à

cause de l'incertitude de sa naissance. Certes, il cherche son

père, et il ne sait pas qu'il épiait ses traces pour le conduire à

sa ruine. Mais maintenant je le trouverai bien, je me découvrirai à

lui. Je lui dirai que je suis son père. Quelle joie pour lui

d'avoir trouvé un père! comme il me chérira! Et moi, je l'aimerai,

ma tendresse pour lui compensera mes torts envers l'infortunée; je

pourrai reparaître dans le monde en tenant à mes côtés un fils qui

sera ma gloire, le soutien et la consolation de ma vieillesse!...

Mais moi! non: peut-être cela ne me sera-t-il jamais donné; le

voilà enveloppé dans la ruine, de Pusterla! Enfer! il faudra que ce

Pusterla traverse toutes mes joies, après avoir été la cause de

tous mes tourments; malédiction sur sa tête!»

meurtrier... comme lui, et non contre celui qui le poussait à ce

crime. Avec le lait, elle aura fait sucer à son fils la haine de

son père, elle lui aura enseigné, à m'abhorrer... Mais non, oh non!

il était d'un âge trop tendre: il ignore quel est son père, et il

brûle de le savoir, pour pouvoir paraître dans la société avec un

nom et obtenir la dignité de chevalier qui ne lui fut refusée, qu'à

cause de l'incertitude de sa naissance. Certes, il cherche son

père, et il ne sait pas qu'il épiait ses traces pour le conduire à

sa ruine. Mais maintenant je le trouverai bien, je me découvrirai à

lui. Je lui dirai que je suis son père. Quelle joie pour lui

d'avoir trouvé un père! comme il me chérira! Et moi, je l'aimerai,

ma tendresse pour lui compensera mes torts envers l'infortunée; je

pourrai reparaître dans le monde en tenant à mes côtés un fils qui

sera ma gloire, le soutien et la consolation de ma vieillesse!...

Mais moi! non: peut-être cela ne me sera-t-il jamais donné; le

voilà enveloppé dans la ruine, de Pusterla! Enfer! il faudra que ce

Pusterla traverse toutes mes joies, après avoir été la cause de

tous mes tourments; malédiction sur sa tête!»

Et il retombait dans ses inprécalions: puis il s'arrêtait à regarder la nuit, le frémissement de la pluie, unique voix de la campagne silencieuse. Cette campagne, cette nuit lui rappelaient cette autre campagne et cette autre nuit où il avait reçu de Marguerite un affront que le sang seul pouvait laver. Alors ce souvenir rallumait sa fureur, et il concevait les projets de la plus atroce vengeance.

Lorsque le jour vint, comme la pluie avait effacé jusqu'aux moindres traces des sentiers au milieu de cette lande, il se dirigea vers la cabane des meuniers, guidé par le bruit du fleuve, el il y arriva enfin en suivant ses rives. Il s'en approcha comme un homme qui va entendre sa sentence de mort. Il entra; et à la Nena, accroupie auprès du feu, il demanda: «Est-il revenu?

--Qui? reprit la femme.

--Lui, lui, Alpinolo!

--Oh! messire, non... j'ai peur... Dieu ne veuille, mais il doit bu être arrivé quelque accident. Une âme le murmure à mon oreille. Pauvre jeune homme!»

Et en parlant ainsi, elle jetait un regard soupçonneux sur cet inconnu, en pensant dans quelle furie elle l'avait vu le soir précédent. Il fit seller son cheval, et partit en leur disant que si Alpinolo arrivait, ils le retinssent à tout prix jusqu'à son retour, parce qu'il y allait de la vie qu'il lui parlât. Le jour, le lendemain et les suivants, il erra à l'aventure, suivant son caprice, l'occasion, la volonté de son cheval, quelque idée, quelque superstition; il s'arrêtait en une contrée sans savoir pourquoi, cheminait, revenait sur ses pas, enfin il revenait toujours chez le meunier. Sa venue troublait la vie ingénument insouciante de ces bonnes gens, qui, se souvenant toujours de ses transporta, auraient vu avec moins de peine le débordement du fleuve. «Si celui-là, était au moins la fièvre, disait la Nena, je m'en délivrerais avec une messe à Saint-Sigismond»; et d'autres fois; «Jusqu'à Judas qui trouva un refuge le dimanche dans la maison du diable: mais pour celui-là, il n'y a pas de fête qui le tienne.»

Ainsi, la tête pleine de préjugés avec le meilleur cœur du monde, elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne pouvait pas souffrir cet homme. «Ni notre chien non plus, ajoutait-elle; il n'a jamais pu s'accoutumer à le voir sans crier comme si on l'écorchait.

Ramengo retournait toujours, assidu comme un créancier; La première demande qu'il faisait était toujours si Alpinolo avait paru. Mais la réponse était toujours la même; «Non!»