L'Illustration, No. 0015, 10 Juin 1843

Bureaux, rue de Seine. 33,

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr..--6 mois 16 fr,--Un an, 30 fr. Prix de

chaque Nº 75 c.--La collection mensuelle, 2 fr. 75.

Ab. pour les Dep.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. pour

l'étranger, -- 10 -- 20 -- 40

SOMMAIRE

Troubles en Irlande. Portrait d'O'Connell.--Courrier de Paris. --Suite de concerts de la rue de la victoire. O Salutaris de Palestrina; rue de la salle des concerts.--La cour du grand duc, nouvelle, par Eugène Guinot (suite).--Distribution prix de l'Académie des jeux floraux. Jetons de présence, statue de Clémence Isaure.--Les plaisirs des Champs-Elysées. L'attelage des chèvres; le pesage; le dynamomètre; le physicien; les chanteurs ambulants; le restaurant Ledoyen.--Compte-rendu de l'Académie des sciences depuis le commencement de l'année.--Météorologie pendant le mois de mai.--La galvanographie.--Trois gravures d'après Garvani.--Théâtre de l'Opéra-Comique. Une scène d'Angélique et Médor. --Bibliographie.--Ameublements. Un salon Louis XV. Problèmes divers.--Rébus.

Troubles en Irlande.

L'Europe est dans l'attente, le sol tremble en Irlande, et la guerre semble près de l'ensanglanter. Jamais O'Connell n'a eu plus de puissance. A sa voix, les populations se lèvent par milliers et lui dressent sur les routes des arcs de triomphe; les laboureurs abandonnent leurs charrues, les artisans leurs ateliers, et le suivent à pied, en chariots, à cheval; les femmes montent en croupe; partout les villages, les villes se dépeuplent pour faire au «grand agitateur» un cortège tel que n'en ont plus les rois, tel que n'avaient point les orateurs antiques, tel que, pour en trouver qui lui soient comparables, il faudrait peut-être remonter par la pensée jusqu'aux annales de la Judée, et se rappeler les multitudes fanatisées, errantes et haletantes aux prédications des prophètes. O'Connell s'arrête et parle: 500 mille hommes s'arrêtent et écoutent. A ses gestes plus qu'à ses paroles, ils relatent tour è tour en applaudissements, en murmures, ils jettent au ciel des cris terribles contre leurs oppresseurs. Mais que le tribun fasse un signe, aussitôt tout rentre dans le silence, dans le calme; attentive et soumise, on dirait que la foule immense n'a comme lui qu'une voix et un coeur. Pareil spectacle ne s'est vu nulle part ailleurs de notre temps et y semble un anachronisme sublime. Quelle émotion profonde s'est donc emparée de cette nation, et quelle est la source de l'autorité de celui qui la guide? Que veut l'Irlande?

Ce qu'elle veut? Quand même vous pourriez l'ignorer, répondez avec assurance:--Quoi qu'elle veuille, elle a raison de le vouloir. Quelle que soit sa cause, sa cause est juste et sainte. Une preuve suffit: l'Irlande a les sympathies de la France, et jamais la France ne s'est trompée dans ses sympathies.

Certes, la cause politique de l'Irlande n'est pas à beaucoup d'égards celle de la France. Si l'on consulte ses regrets, ses plaintes, ses voeux, on voit aisément qu'entre elle et nous il y a la distance de plusieurs siècles. Il est évident qu'elle aspire à une constitution dont les principaux éléments appartiennent à un passé dont nous ne voulons plus. Supposer que O'Connell ait jamais été sympathique à nos révolutions, supposer que s'il pouvait prendre place parmi nos représentants, il fut disposé le moins du monde à y joindre sa voix à celle des fractions libérales, ce serait assurément une lourde erreur. Il y a plus, s'il faut tout dire; le rappel de l'union, considéré en théorie et en dehors des circonstances qui peuvent en fait le rendre utile et même nécessaire, est une mesure directement contraire aux principes d'unité et d'association des peuples qui ont toujours inspiré et distingué la politique française. Cependant, en prenant parti pour l'Irlande, nous ne sommes pas en contradiction avec nous-mêmes: nous aimons et nous devons aimer l'Irlande; tous nos voeux sont pour elle, parce qu'elle est asservie, opprimée, parce qu'elle souffre parce qu'en elle l'humanité est indignement violée, parce qu'elle a besoin d'être aimée et d'être encouragée, parce qu'enfin il est un principe de morale qui domine toutes les théories politiques: c'est que la charité est le premier de tous les devoirs pour les individus et pour les peuples, comme la liberté est pour eux le premier de tous les biens.

O'Connell.

Ajoutons seulement cette autre réserve: les inimitiés de races sont de fausses inimitiés qui doivent tôt ou tard disparaître; la cause du peuple irlandais est au fond celle du peuple anglais; les misères des classes ouvrières anglaises n'excitent pas moins de pitié en Europe que celles des Irlandais; et il y a longtemps que les deux peuples, s'ils avaient pu comprendre quel est leur ennemi commun, se seraient tendu la main et affranchis ensembles.

Quoi qu'il en soit, il est trop vrai que l'antipathie de races a fait alliance avec l'esprit de caste, et que de la part de l'Angleterre il y a eu ligue contre les Irlandais entre ces deux principes d'oppression. Nous savons tous que depuis sept siècles, l'Irlande conquise par les Anglais n'a pas cessé jusqu'à nos jours d'être traitée en peuple conquis; nous savons que son histoire, à partir de l'année 1469, en une bule du pape Adrien IV l'a livrée en proie à l'Angleterre, n'est qu'une longue suite de souffrances de constants mais vains efforts pour briser ses fers. Et n'est-ce pas une chose remarquable que cette impuissance absolue de l'Angleterre à s'associer les peuples qu'elle a vaincus, à leur faire oublier ses victoires, à les faire entrer en partage de ses moeurs, de sa civilisation, de sa nationalité? Que ses colonies secouent sans cesse leur joug avec une haine impatiente: que l'Amérique du Nord, malgré la communauté d'origine, ait répudié et énergiquement repoussé au delà des mers sa tutelle tyrannique; que l'Inde énervée et rêveuse, enchaînée pendant son sommeil, ait des réveils parfois si terribles, il n'y a rien qui doive étonner. On conçoit qu'il soit difficile à l'Angleterre d'étendre aussi loin une influence active et soutenue. Mais que sur le même sol pour ainsi dire, qu'entre ces rivages baignés des mêmes flots, que dans les limites restreintes de ce petit archipel où elle a planté comme un sceptre son orgueilleux triplent et d'où elle prétend gouverner le monde, elle n'ait su ni voulu, dans l'espace de sept cents ans, se concilier les sympathies d'une population vive, aimante, accessible à tous les sentiments nobles et généreux; qu'elle n'ait réussi ni par affection, ni par ruse à l'attacher à elle par aucun lieu de fraternité; qu'elle ne l'ait pas même habituée à la résignation, n'est-ce point là une haute et sévère condamnation de son caractère et de la tendance matérialiste de ses instincts?

A l'irritation naturelle des Irlandais, après l'injuste envahissement de leur territoire, vint se joindre, dans les siècles suivants un autre sujet de ressentiment non moins légitime et non moins profond, lorsque l'Angleterre fut devenue protestante, elle voulut imposer sa réforme religieuse à l'Irlande; il s'ensuivit des guerres opiniâtres éternelles qui n'eurent d'autres résultats que d'accroître les souffrances et l'humiliation de l'Irlande. Ce malheureux pays fut surchargé d'impôts: il fut obligé de payer d'énormes dîmes au clergé anglican; il lui lut défendu d'exporter le blé, le bétail, tes lainages; des lois furent rendues pour interdire aux catholiques l'entrée au Parlement, les fonctions publiques et jusqu'au droit d'acquérir des biens-fonds. Les Irlandais n'eurent plus d'autres ressources pour vivre que de louer à des prix exorbitants les domaines dont ils avaient été dépouiller. La misère, la corruption, furent les conséquences nécessaires de cette odieuse politique.

Au dernier siècle, Swift écrivait: «Traversez l'Irlande, regardez ces figures hâves, ces bouges misérables, ces champs à peine défrichés, ces femmes nues, ces bommes qui ressemblent à des bêtes fauves; dites si le jugement de Dieu n'est pas descendu sur nos têtes. Est-ce l'Irlande ou la Laponie, et reconnaîtrez-vous notre pays où la terre est fertile, le ciel doux, le climat modéré, les hommes doués de qualités souples, variées, heureuses? Des haillons, une détestable nourriture, la désolation de presque tout le royaume; les habitants sans bas, sans souliers, sans abri, vivant de pommes de terre; en aucun pays on ne vit jamais autant de mendiants.»

Le spectacle que l'Irlande offre aujourd'hui au voyageur; n'est pas moins déplorable, la misère n'y est pas moins affreuse; mais sous différents rapports, la condition politique du pays, quoique loin d'être ce qu'il faudrait qu'elle fût, s'est considérablement améliorée.

L'insurrection victorieuse des colonies anglaises de l'Amérique du Nord ouvrit une ère nouvelle. Ce grand événement inspira à l'Irlande plus de confiance dans l'avenir; pour la première fois, depuis plusieurs siècles, elle se sentit renaître à la vie politique. Ses côtes étaient menacées d'une descente et d'une invasion étrangères; l'Angleterre, occupée à soumettre ses colonies rebelles, ne pouvait la défendre; elle trouva en elle les ressources nécessaires. L'Irlande se couvrit en peu de jours d'une milice volontaire qui s'arma, s'enrégimenta, s'organisa elle-même, nomma ses chefs. Une armée de quarante mille hommes fut sur pied, et dès lors l'Irlande eut le secret de sa force; mais il lui restait à apprendre les moyens de s'en servir.

L'Angleterre, au plus fort même de sa tyrannie, avait été contrainte de laisser aux Irlandais des libertés et des droits tels que peu de peuples en possèdent encore aujourd'hui en Europe: ce n'était point générosité de sa part; ses moeurs, ses habitudes, ses préjugés mêmes, l'obligeaient à ces concessions. Ainsi, tandis qu'elle exerçait sur l'Irlande une oppression dont rien n'égale;'iniquité, la presse y était libre et n'avait jamais cessé de l'être. Le principe de la responsabilité des agents du pouvoir devant l'autorité judiciaire était demeuré intact au milieu des plus grands troubles. Les Irlandais ne pouvaient à la vérité se réunir dans leurs églises pour prier Dieu comme il leur convenait, mais ils étaient libres de s'assembler sur les places publiques pour délibérer sur les rigueurs dont ils étaient victimes. Jamais en Irlande le principe du jury n'a été contesté: jamais, et dans aucun temps, le gouvernement anglais n'a mis en doute le droit qu'ont tous les citoyens de s'associer; jamais on ne l'a vu interdire l'usage de peur de l'abus, et prétendre régler ce droit en faisant dépendre son exercice d'une autorisation officielle, comme si la nécessité de l'autorisation n'était pas négative du droit.

Les Volontaires se servirent de ces libertés pour entreprendre l'indépendance de l'Irlande. Le jury, la liberté de la presse, le droit d'association, la responsabilité des agents du pouvoir, l'habeas-corpus, devinrent dans leurs mains des armes redoutables, et l'Angleterre comprit enfin qu'il y avait en Irlande des adversaires avec lesquels il fallait compter. Les catholiques y gagnèrent les premiers, et quelques-unes des lois d'oppression qui avaient été dirigées contre eux furent rappelées.

L'Irlande avait un Parlement, mais ce Parlement ne pouvait s'assembler sans que les motifs de sa convocation et les projets de loi qu'on se proposait d'y discuter n'eussent préalablement été approuvés par le gouvernement anglais. Sur l'initiative des volontaires, le Parlement irlandaise déclara indépendant, et proclama qu'aucun pouvoir sur la terre n'avait le droit de faire des lois obligatoires pour l'Irlande, hors le roi, les lords et les communes d'Irlande. Ces faits se passaient en 1782.

Hardiment engagée dans cette voie de réforme et d'indépendance, l'Irlande travailla rapidement à s'affranchir des entraves que lui avait imposées;'Angleterre: l'explosion de la révolution française accéléra encore ce mouvement. Le gouvernement anglais se hâta de faire les concessions les plus impérieusement réclamées par les réformateurs irlandais, soit protestants, soit catholiques; mais l'appel que les plus ardents d'entre firent aux armes françaises compromit leur cause.

L'Angleterre, qui avait toléré assez patiemment l'insurrection légale des Irlandais, ne pouvait souffrir une invasion française; elle défendit sa conquête et ses privilèges par les armes, et l'Irlande retomba sous le joug. Alors, dans la crainte que le Parlement irlandais ne vint à recouvrer encore une fois son indépendance, l'Angleterre voulut lui en ôter les moyens en l'incorporant au Parlement anglais. La corruption unie à la violence triompha des répugnances les plus opiniâtres, et, en 1800, l'union fut prononcée entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Il ne faut pas croire que cette union eut pour effet de confondre l'Irlande avec l'Angleterre, d'en faire une province anglaise, soumise en touts points au même gouvernement, à la même police et aux mêmes lois. L'acte de l'union laissa à l'Irlande toutes ses lois, seulement il établit que désormais toutes les lois nécessaires aux deux pays seraient faites par un parlement commun, où l'Angleterre et l'Irlande enverraient leurs représentants.

Jusque-là il n'avait été question en Irlande que de l'indépendance politique: les catholiques, il est vrai, avaient été délivrés des lois les plus oppressives portées contre eux, mais ils étaient encore sous le poids des lois qui les rendaient incapables d'exercer les droits politiques. Le gouvernement anglais s'était engagé à abolir ces lois comme un adoucissement aux rigueurs de l'acte d'union; mais, malgré l'engagement formel pris par Pitt, ces lois ne lurent pas rappelées, par suite de la résistance de Georges III. Dès lors, l'Irlande, avertie par ses malheurs passés, au lieu de recourir à la violence et à la révolte pour obtenir justice, n'employa plus pour obtenir le redressement de ses griefs, que les moyens légaux que lui offrait la Constitution: elle en appela à la presse et à l'association. Vers l'année 1810, un comité de catholiques s'organisa à Dublin pour obtenir l'émancipation catholique; elle avait pour but le progrès légal; elle mit en oeuvre l'agitation sans violence, la résistance sans; révolution; aussi réunit-elle bientôt dans son sein tout ce qu'il y avait en Irlande d'instincts et de besoins d'indépendance.

Ce n'était pas assez, pour triompher, d'avoir une cause sainte, de défendre la cause de la liberté politique et religieuse, il fallait être conduits avec sagesse et prudente, il fallait trouver un chef capable de diriger le peuple, qui gagnât la confiance de l'Irlande et n'effrayât pas d'abord l'Angleterre; un homme profondément pénétré de l'état du pays, comprenant également ses besoins et ses périls, assez puissant par la parole pour exciter dans l'âme du peuple des passions ardentes contre ce qui restait de servitude, et assez sage pour en arrêter l'élan à la limite de l'insurrection; qui, jurisconsulte subtil autant que tribun éloquent, assez impétueux pour pousser l'Irlande et assez fort pour la contenir à son gré, sût se contenir dans les bornes de la légalité et défendre lui-même avec succès devant un jury les excès qu'il avait encouragés. Cet homme, ce chef, l'Irlande le trouva dans Daniel O'Connell.

Ou se trompe certainement lorsque l'on attribue à O'Connell l'honneur d'avoir réveillé chez les Irlandais la haine de la servitude et d'avoir conquis la liberté religieuse. Le mouvement d'indépendance avait précédé de longtemps l'apparition d'O'Connell sur la scène du monde; mais le mérite de cet homme extraordinaire est d'avoir adopté la défense de son pays malheureux, d'avoir compris les souffrances de l'Irlande, de s'en être fait le représentant, de s'être dévoué à cette noble tâche, et d'avoir hâté, par ses qualités les plus diverses, le triomphe de la cause dont il s'était constitué l'organe.

Né à Dublin, d'une famille ancienne et qui descend, dit-on, des anciens rois d'Irlande, O'Connell fut élevé en France dans les colléges catholiques de Saint-Omer et de Douai. Jeune encore, il embrassa la carrière du barreau et se distingua par une éloquence forte et passionnée et par une ardeur intrépide à défendre ses coreligionnaires. Orateur applaudi dans les meetings, il se trouva porté tout naturellement à faire partie de l'association catholique, et il ne tarda pas à en devenir un des directeurs et après quelques années le chef tout-puissant.

Assurément, ce qui distingue O'Connell, ce n'est pas l'éclat de telle qualité particulière, c'est plutôt l'assemblage de plusieurs qualités ordinaires, mais dont la réunion est singulièrement rare. Il y a, sans contredit, dans les rangs des catholiques irlandais, des orateurs d'une éloquence plus pure, des écrivains plus remarquables, des hommes d'action aussi courageux et aussi résolus; mais O'Connell réunit les qualités d'orateur, d'écrivain et d'homme d'action, et il les soumet à une prudence consommée qui dirige ses actions les plus spontanées en apparence. Accordez-lui en outre un bon ses parfait, et vous comprendrez la fortune d'O'Connell.

Grâce à ces qualités, O'Connell, en prenant en main la direction de l'association catholique, comprit que l'Irlande avait été trop facilement abattue par l'Angleterre dans toutes ses tentatives d'insurrection pour qu'elle dût demander désormais aux armes la justice qu'elle demandait de l'Angleterre. Un zèle imprudent eût fait perdre les lentes acquisitions des cinquante dernières aimées, et avant de songer à une indépendance complète, il fallait user de tous les moyens que fourniraient les droits que l'Angleterre avait reconnus à l'Irlande. Demeurant strictement dans les limites de la légalité, O'Connell entreprit de donner à son pays la seule situation qui pût le satisfaire, et tenir l'Angleterre dans une inquiétude favorable à l'Irlande; il établit un état permanent de guerre constitutionnelle, si l'on peut se servir de cette expression, une paix sans cesse agitée, un état intermédiaire entre le régime des lois et l'insurrection.

C'est dans la conduite de cette association qu'il faut admirer le génie d'O'Connell. Il lui a donné les bases d'un parlement régulier; elle est représentée par un comité central séant à Dublin et composé de membres dont le mode d'élection a varié suivant les circonstances. Ce comité, sous l'inspiration d'O'Connell, s'assemble régulièrement, examine les lois proposées, les discute, censure les actes du pouvoir et ses agents, prend des résolutions, les publie dans un journal spécial. Comme tous les gouvernements établis, l'association lève des impôts en échange de la protection qu'elle donne. Elle commande, et l'Irlande obéit. Dès qu'elle l'ordonne, toutes les paroisses d'Irlande s'assemblent; des réunions se forment le même jour dans tout le pays. Elle s'établit comme la patronne de tous les citoyens; elle provoque et reçoit les plaintes de quiconque a des griefs contre l'autorité publique, contre les ministres protestants, contre les magistrats. C'est elle qui conduit les élections.

Telle est l'oeuvre la plus imposante d'O'Connell. Ce n'est pas tout que d'organiser, il faut constituer et maintenir. C'est encore à O'Connell que l'association doit d'avoir traversé tous les obstacles que lui imposait le gouvernement anglais. C'est à sa sagacité et à son incomparable intelligence des détours de la chicane, que l'association a dû son salut, car toujours il a su mettre en défaut la haine de ses antagonistes, et toujours il a su trouver pour elle la forme que le législateur avait oublié d'interdire. «Il est bien aisé, s'écriait un jurisconsulte expérimenté, il est bien aisé de dire qu'il faut arrêter M. O'Connell et le livrer à la justice; mais la difficulté est de le surprendre en défaut et de trouver une loi qu'on puisse l'accuser d'avoir formellement violée.» Singulière situation de l'Angleterre, gênée par ses propres lois dans ses plus ardents désirs d'oppression! Ou trouver ailleurs une tyrannie qui tolère, dans un pays vaincu et enchaîné, la liberté de la presse, le jury et le droit de s'associer le plus illimité?

(La suite à un autre numéro.)

Courrier de Paris.

En arrivant sur le boulevard Saint-Antoine, un peu avant la place de la Bastille, si vous jetez les yeux du coté opposé à la place Royale, vous verrez trois maisons neuves qui montrent aux passants leur blanche façade de pierre de taille et de moellons. Les toits sont à peine achevés; les fenêtres, encore dépouillées de boiserie et de vitres, permettent à l'oeil de pénétrer par leurs ouvertures béantes dans cette solitude pleine de tristesse des bâtiments en construction. Laissez passer quelques jours, et ce désert sera peuplé et bruyant, du rez-de-chaussée à la mansarde; à peine attendra-t-on que la dernière pierre soit posée et que le maçon ait donné le dernier coup de truelle. Le Parisien n'y regarde pas de si près; dès qu'il voit les choses, il faut qu'il en jouisse; le proverbe: Qui va doucement va sûrement, n'est pas fait pour son usage; vivement et promptement, telle est sa divise, et Dieu pour tout le monde! Si M. le préfet de police le laissait faire, il essaierait de traverser les ponts dont une seule arche serait construite; les murs sont encore humides, les poutres tout au plus assurées, l'escalier et les cours pleins de poussière et de chaux, et le voilà qui s'installe dans la maison! Que la chose soit possible, en attendant l'achèvement des fondations et des voûtes, il se logera dans la hotte du plâtrier! Médecins et pharmaciens retirent le bénéfice le plus net de cette ardeur de location expéditive; les migraines, les rhumes et les maux de poitrine fleurissent à l'ombre des fraîches murailles.--Mais revenons à nos trois maisons. En elles-mêmes, elles n'ont rien de particulier ni de remarquable. Figurez-vous trois maisons comme Paris en bâtit tous les jours par centaines: une boutique et six étages, voilà l'architecture actuelle; le métier du tailleur de pierres y prend plus de part que l'art de Vitruve et de Palladio. Mais si vous interrogez le sol sur lequel pèsent ces masses énormes, ces espèces de casernes où les Parisiens s'entassent, le sol vous répondra quelque chose. Il n'y a pas, en effet, un seul de ces entassements de pierres et de charpentes qui ne recouvre pour ainsi dire un lieu célèbre par un homme ou par un événement. Que voulez-vous? cette terre parisienne a de tout temps, été si féconde en grands crimes et en grandes actions! Dans chaque sillon de ce champ immense, remue depuis des siècles, quelque chose d'illustre ou de fatal a germé. Les générations y sommeillent l'une sur l'autre, couche par couche; la pioche n'y tombe pas sans heurter un nom; l'architecte n'y pose pas une fondation qui ne s'appuie à un souvenir. Sous ce Paris visible, sous ce Paris palpable, qui étale aux yeux ses hommes, ses maisons et ses rues, il y a le Paris qu'on ne voit plus, le Paris qu'on ne touche ni du doigt ni de l'oeil, le Paris qui se tient enseveli et caché dans ses propres entrailles: la ville vivante a le pied sur la ville morte. L'histoire du Paris souterrain, du Paris à fleur de terre, est une histoire à faire.

Remuez le terrain où s'élèvent nos trois maisons neuves: qu'y trouvez vous? Eh! mon Dieu, tout simplement la philosophie du dix-huitième siècle, la souveraine audacieuse et irrésistible qui a changé la France de fond en comble et conquis le monde. Ces trois lourdes maisons froidement alignées, ces boutiques qui attendent le boulanger ou la mercière du coin, ces appartements innocemment destinés à d'honnêtes rentiers de la place Royale ou de la rue Saint-Louis n'intéressent ni votre âme ni votre imagination; mais prêtez l'oreille aux échos du passé, mais regardez à travers le linceul de la mort, aussitôt tout change et tout s'anime sur ce sol que vous fouliez aux pieds avec indifférence; ce n'est plus une habitation banale, ouverte au premier bourgeois et au premier marchand venus qui paierait leurs loyers, C'est le rendez-vous des esprits les plus entreprenants, des imaginations les plus ardentes du siècle dernier. Vous êtes là en plein dix-huitième siècle; vous vivez de sa vie, à la fois frivole et sérieuse, dogmatique et sensuelle; dans cette demeure ainsi reconstruite, les affaires, le plaisir, la philosophie se donnent la main et combattent en même temps; Ia passion, le rude sarcasme, la raillerie légère, sont les hôtes du logis. Que vous dirai-je? Vous n'êtes plus dans mes trois maisons neuves, mais dans la maison de Beaumarchais; et ne voyez-vous pas là-bas, sur les murailles, une ombre leste et souriante? C'est l'ombre de Figaro qui passe; on aperçoit encore le bout de sa résille, le manche de sa guitare, un éclair de son oeil provoquant et spirituel, et la lame de son rasoir affilé comme sa langue à deux tranchants?

A cette place même, un peu avant la Révolution, Beaumarchais s'était fait bâtir une habitation immense et magnifique; Voltaire en était le dieu lare: sa statue en décorait l'entrée; son portrait se répétait de salon en salon. Traversez ces sentiers de sable qui se croisent dans le jardin, passez sous ces rochers postiches, sous ces massifs de verdure, vous découvrez un temple d'une forme antique. Quelle est la divinité qu'on y encense? Est-ce la sage Minerve, ou Apollon aux flèches rapides, ou Mars au casque retentissant? Non: c'est encore Voltaire.

Beaumarchais s'était d'ailleurs soumis scrupuleusement à cette doctrine que son dieu Voltaire enseigne quelque part: le superflu, chose si nécessaire. Le nécessaire, selon la doctrine de Voltaire, se montrait partout dans la maison de Beaumarchais: riches peintures, magnifiques statues, adorables bas-reliefs; Rome, la Grèce et l'art de Jean Goujon. La philosophie d'une part, de l'autre Hébé et Ganimède; ici une sentence de quelque sage gravée en lettres d'or; là cet apophthègme en latin macaronique inscrit au fronton de la salle à manger:

ERENT TEMPLUM A BACCHO,

AMISQUE GOURMANTIBUS.

Curieux mélange de raillerie et de gravité, de foi et de scepticisme, où se trouve résumé d'une manière originale le caractère singulier de ce siècle qui se passionnait et souffrait avec Jean-Jacques pour la cause et l'avenir de l'humanité, et d'autre part se livrait au plaisir et au doute avec insouciance, disant comme Figaro: «Qui sait si le monde durera trois semaines?»

Ainsi la maison de Beaumarchais n'existe plus; abattue, il y a déjà plusieurs années, pour les menus plaisirs du canal Saint-Martin, elle était restée longtemps à l'état de terrain vague. L'oeil rencontrait avec tristesse, cette immense et stérile solitude dans le voisinage d'un faubourg si actif et si peuplé Maintenant ce désert est bâti du haut en bas, ou peu s'en faut, bâti par des maçons et rien de plus: il ne faut pas compter sur l'étrusque et l'ionique que Beaumarchais n'avait pas épargné, ni sur des frises imitées du temple d'Antonin et de Faustine. Cependant les maçons ont eu beau faire, un homme d'un peu de savoir, de coeur et d'esprit, ne passera par-là sans dresser l'oreille et sans ouvrir les yeux, comme s'il entendait encore la voix mordante de Figaro, comme s'il voyait briller derrière la jalousie le regard amoureux de Rosine et la vive prunelle de Suzanne.

De la guitare de Figaro au cor de M. Vivier, il y a la différence du cuivre à la corde, mais, au fond, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire de deux artistes; l'un toutefois l'emporte sur l'autre, comme le chêne sur l'humble charmille, et je suis obligé de le dire, au risque de froisser l'amour-propre du barbier de Séville, ce n'est pas Figaro qui est le chêne. Après tout, qu'importe à Figaro? il n'a jamais eu la prétention d'être un virtuose: Figaro n'a été musicien que par hasard et en payant, comme il a été tant d'autres choses; poète, barbier, diplomate, auteur dramatique, journaliste, commis, médecin, apothicaire même, suivant les évolutions de son étoile. Si Figaro portait une guitare, celait seulement pour accompagner sa philosophie:

Le vin et la paresse

Se partagent mon coeur.

Si l'une est ma maîtresse,

L'autre est mon serviteur;

et aussi pour fredonner de temps en temps un air tendre sous le balcon de quelque piquante Lisette andalouse, tandis que le seigneur comte Almaviva engluait les Rosines.--Quant à M. Vivier, c'est autre chose: M. Vivier n'a jamais couru en aventurier les rues île Séville, ni livré bataille aux Bartholo et aux Basile, et ceci explique comment M. Vivier est devenu un artiste remarquable, un joueur de cor, ou, pour parler la langue technique, un corniste étonnant, tandis que Figaro n'a jamais fait que racler de la guitare.

M. Vivier est à Paris depuis quelques semaines; jusque-là il n'était pas autre chose qu'un homme comme un autre, parfaitement inconnu. Employé à Lyon dans une maison de commerce, M. Vivier ressemblait en apparence à un simple commis tenant la partie double et vantant la marchandise. Mais, à peine le métier laissait-il à notre jeune homme une heure de loisir, qu'aussitôt le commis faisait place à l'artiste: M. Vivier s'enfermait dans sa mansarde; là, s'attaquant corps à cor au dur et rebelle instrument, à force de courage, d'adresse et de persévérance, il est parvenu à le dompter, à le soumettre, à le rendre plus docile, plus obéissant, plus fécond qu'il ne s'est jamais montré sous la main de ses dominateurs les plus heureux et les plus célèbres. En un mot, M Vivier lui arrache des secrets qu'il semblait dérober aux autres. Giulu Paër, le Messie du cor. Punto et Rodolphe, ses apôtres, Gallay, Dauprat, Duvernoi, Meugal, et d'autres aussi fameux n'ont pas obtenu ce qu'il accorde à M. Vivier.

Que leur disait-il, en effet? Il répondait à leur provocation par un son unique, par des notes successives. Nos maîtres avaient l'exciter à parler davantage, avec tout l'art imaginable, ils n'en tiraient pas un mot de plus, M. Vivier, et c'est là le merveilleux de sa découverte, M. Vivier a donné à l'instrument soliloque une double, une triple voix; avec M. Vivier, le cor chante la romance de Richard, une Pierre brûlante et, du même coup, vous entendez la partie de Blondel et la partie de Richard. Vous plaît-il d'écouler la Chasse du jeune Henri? notre cor, en véritable sorcier qu'il est, exécute par trois sons simultanés les marches d'harmonie les traits de violon et la fanfare. Si M. Vivier ne s'entend pas avec le diable, il ne s'en faut guère; c'était du moins l'avis d'Auber, d'Halévv et d'Adolphe Adam, qui se trouvaient là avec nous autres ignorants, tandis que M Vivier faisait ses tours de force. Comment est-il parvenu à cette découverte et à ce prodige d'acoustique? c'est son secret et il le garde. --Dieu ou diable, toujours est-il certain que M. Vivier vient d'augmenter le bataillon des phénomènes vivants que Paris recrute incessamment. L'été n'est pas favorable aux cornettistes; mais arrive janvier et la saison des concerte, ce cor diabolique fera fureur.

Notre virtuose ne posséderait pas son secret miraculeux, qu'il lui resterait encore un moyen de faire du bruit et d'être remarqué; M. Vivier se rattache à une haute parenté; un sang fameux coule dans ses veines; il est positivement le neveu d'un des hommes les plus étonnants du dix-neuvième siècle, de M. de Perpignan, ce héros aussi modeste que brave, qui a laissé un de ses membres sur tous les champs de bataille, depuis le passage des Thermopyles jusqu'à la prise de la Casauba. Après avoir cueilli de sanglantes moissons de lauriers et dispersé plusieurs armées de sa propre main, M. de Perpignan se repose des fatigues de la guerre dans les arts de la paix. Comme Apollon, il préside aux concerts et s'adonne aux Muses, particulièrement à Thalie et à Melpomene; Momus et ses grelots lui sont également familiers. Quelle joie pour ce vénérable guerrier de voir que son exemple fructifie dans sa famille, et que les arts y fleurissent à l'ombre de ses cicatrices! Chargé d'ans et de décorations, obligé de faire halte après avoir parcouru le monde l'épée à la main et renversé tant de citadelles, il est bien doux à ce Nestor des soldats français, le soir, quand ses blessures se rouvrent, d'avoir un neveu près de son chevet et de pouvoir lui dire: «Joue-moi un air de cor.»

On sait que le bazar Bonne-Nouvelle a ouvert un champ d'asile aux peintres proscrits par le jury d'examen. Là, le paysage, le tableau d'histoire, le portrait, la miniature, le crayon et le pastel, exilés des honneurs du Louvre, sont venus s'abriter, non sans douleur, non sans rancune, non sans lamentation; dans ce Louvre au petit pied, image de la patrie absente, peu à peu nos peintures proscrites se sont acclimatées, et le public leur a rendu visite dans ce bazar hospitalier.

Deux hommes pleins d'activité et d'intelligence, M. Techner et Guillemin, ont résolu de faire succéder à cette exposition passagère une exposition permanente qui réunira à la fois les oeuvres des vieux maîtres et les productions des peintres vivants. Les artistes, obligés de disséminer leurs ouvrages chez les marchands de tableaux, auront «un musée perpétuel» et de vastes salles éclatantes de lumière, au lieu de la sombre nuit et du faux jour des étroites boutiques. Une riche bibliothèque destinée à seconder les études des artistes servira de complément à l'entreprise; enfin on nous promet un journal consacré tout entier au monde des beaux-arts, c'est-à-dire au mouvement si curieux et si varié des idées, des travaux, des affaires qui l'animent. A peine MM. Techner et Guillemin avaient-ils fait entendre le premier bruit de cette vaste entreprise, que les artistes en comprenaient l'utilité et l'importance. Beaucoup de talents et de noms honorables ont déjà donné leur adhésion; les autres viendront certainement compléter la liste, et Paris possédera bientôt un magnifique établissement dont Londres, sa rivale, lui donnait depuis longtemps l'exemple, et qu'il n'avait pas encore songé à s'approprier. Ainsi, dans notre ville prodigieuse, toujours debout, toujours curieuse de nouveautés, toujours ardente et infatigable, chaque matin amène une amélioration ou une découverte; tout s'agite, tout se renouvelle, tout change, tout s'agrandit, et la civilisation y gagne quelque chose.

L'auteur de Lucrèce, M. Ponsard, a quitté Taris; M Ponsard est devenu un personnage; il est naturel que nous tenions note de son départ. Où va M. Ponsard? le jeune poète retourne tout simplement dans sa province, sans plus de mystères ni de fracas; après le grand éclat de sa tragédie. M. Ponsard aurait pu exploiter sa célébrité à l'exemple de certains poètes et de certains fabricants de drames que tout le monde devine, ce qui nous dispense de les nommer; qui empêchait M. Ponsard de se montrer dans les différentes cours de l'Europe comme un géant ou un Hercule du Nord, ni de crier partout: Me voilà! acceptez ma dédicace! Un cardan, un crachat, quelques roubles, s'il vous plaît.--M. Ponsard reste dans sa modestie et dans sa simplicité: il part, il abandonne Paris pour retrouver la paix des heures studieuses, isolées et paisibles; M. Ponsard se soucie fort peu de baiser la main ou la semelle des ducs héréditaires et des autocrates: il n'adore qu'une divinité, la Poésie! Il n'encense qu'un roi, l'Art! C'est une religion trop rare aujourd'hui pour qu'on n'encourage pas les jeunes lévites qui y reviennent. M. Ponsard, dans sa retraite, s'occupera de sa seconde tragédie; il l'a promise au Théâtre-Français pour l'hiver de 1845, c'est-à-dire dans dix-huit mois. Notre poète veut pas s'enrôler dans le régiment des improvisateurs à tant la ligne et des génies de pacotille.--Cependant on annonce que M. Alexandre Dumas vient d'achever trois romans, quatre drames en cinq actes, douze vaudevilles, et de recevoir sa cent-cinquante-septième décoration du shah de Perse.

M Harel ne se tient pas pour battu; nous parlions tout à l'heure de Beaumarchais; après la chute du Barbier de Séville, Beaumarchais fit une foudroyante préface: M. Harel va, dit-on, l'imiter. La chute des Grands et des petits l'autorise à prendre cet exemple et cette consolation. Public, critiques, directeurs. M. Harel doit passer tous ses ennemis au fil de sa plume. On cite déjà quelques traits de cette attaque à coups d'épigrammes. En voici qui frappent à bout portant sur un certain commissaire du roi, accrédité auprès d'un certain théâtre. M. *** est un homme comblé, qui n'a rien demandé à l'éducation de ce que lui a refusé la nature. Allons! courage M. Harel, singez Beaumarchais; mais rappelez-vous que le Mariage de Figaro suivit de près la préface du Barbier de Séville.

Hier, une foule immense encombrait le boulevard Bonne-Nouvelle.--De quoi s'agit-il? D'un escamoteur qui déjeune avec un sabre! Paris est toujours ce Paris que faisait dire à Rabelais: «O peuple! tant sot par nature qu'ung bateleur, ung vendeur de rogaston, ung mulet avec ses cymbales, ung vieilleux, au mylieu d'un carrefour, assemble plus de gents que ne ferait onc ung prescheur évangélique!»

Salle de concerts de la rue de la Victoire.

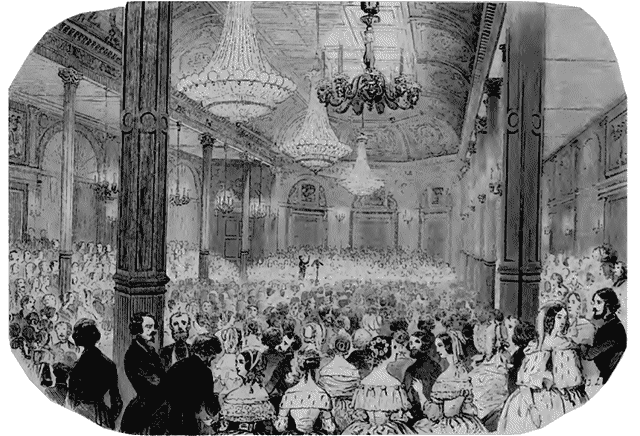

C'est M. Henri Herz, l'habile et célèbre pianiste qui en est propriétaire, et qui l'a fait construire il y a peu d'années. Elle n'a rien de commun avec celle du conservatoire, dont nous faisions remarquer naguère l'extrême simplicité. Celle-ci au contraire, est brillante, somptueuse et tout à fait mondaine, de vives peintures la décorent; d'élégantes arabesques l'enveloppent de leurs replis onduleux; l'or y étincelle de toutes parts, à la clarté de mille bougies.... Mais que vais-je faire, essayer de la peindre avec des paroles? Dieu m'en préserve! Pour en donner au lecteur une idée complète. L'Illustration a des moyens bien plus sûrs que la description la plus exacte et la plus détaillée.

Donc, en ce lieu si richement et si coquettement orné, l'élite de la société parisienne se réunit chaque hiver toutes les fois qu'un artiste français ou étranger vient invoquer son suffrage. Aréopage quelquefois sévère, plus souvent bienveillant, mais toujours éclairé, et dont les arrêts sont à peu près sans appel. C'est là que madame Damoreau est venue prouver récemment que ce terrible vent du nord, l'ennemi mortel de tous les gosiers mélodieux, qu'elle avait osé braver au centre même de son empire, avait désarmé devant elle, ci n'avait altéré ni l'étonnante justesse de ses intonations, ni la délicatesse de ses indexions, ni la vibration douce et veloutée de sa voix. C'est là que M. Servais a fait admirer, dans quatre concerts successifs, cette puissance d'archet, cette audace de doigté, cette richesse de style, qui font de lui le plus étonnant des violoncellistes. C'est là que M. Ponsard a révélé au public dilettante un talent si puissant dans ses effet et si original dans ses moyens, que personne, avant de l'avoir entendu, n'aurait pu s'en faire une idée. C'est là que mademoiselle Lia Duport, madame Iweins, MM. Ponsard, Géraldy, Sivori... Mais, hélas! pourquoi ces doux souvenirs sont-ils déjà si loin de nous? Pourquoi le temps, à Paris, court-il si vite? Voilà plus d'un mois déjà que les violons sont rentrés dans leurs bulles et les flûtes dans leurs étuis, et que toutes ces bouches harmonieuse sont fermées; pourquoi troubler un repos si respectable et si bien gagné? Parler de musique au mois de juin, ne serait-ce pas d'ailleurs le même anachronisme que si nous parlions du rossignol et des russes au mois de décembre?

Nous ne pouvons nous dispenser pourtant de dire quelques mots des dernières expéditions musicales dont la salle de M. Herz a été le théâtre, et qui ont eu lieu sous le commandement de M. le prince de la Moscowa.

Depuis quelques mois, en effet, M. le prince de la Moscowa est à la tête d'une armée chantante, la plus nombreuse qu'on ait encore vue peut-être, la mieux disciplinée, la plus riche en soldats exercés et dévoués. Ces soldats ne sont point des artistes; c'est bien mieux vraiment. Allez donc demander aux artistes ce zèle, cette ardeur, cet enthousiasme, et surtout ce désintéressement personnel qui fait que chaque exécutant s'oublie et ne songe qu'à l'effet général! Un amateur fait de la musique pour son plaisir, et, s'il est habile, pour le plaisir des autres, et voilà pourquoi il la fait bien; mais l'artiste est toujours préoccupé de quelque arrière-pensée: il a sa fortune à faire, sa réputation à établir ou à étendre, et les occasions de se mettra en contact avec le public ne sont pas assez fréquentes pour qu'il néglige d'en tirer parti. Ne lui proposez donc pas de jouer son rôle dans un choeur ou dans un morceau d'ensemble, ce serait pour lui du temps et des sons perdus. S'il consent à figurer dans un duo où il lui faudra partages les applaudissements de l'auditoire, soyez bien sûr qu'il vous fait un sacrifice: ce qu'il recherche, ce qu'il choisit de préférence, ce sont les airs et surtout les cavatines modernes où abondent les difficultés mécaniques, où il est sûr enfin de briller, et de briller tout seul; mais ne venez pas lui parler d'un psaume de Marcello, d'un motet de Haydn, d'un madrigal de l'abbé Clari, d'un choeur de Haendel ou de Palestrina. Palestrina! Haendel! Marcello! qu'est-ce que cela? à peine en a-t-il entendu parler dans sa jeunesse; que voulez-vous qu'il fasse de pareille denrée?

Le discrédit où était tombée depuis longtemps la musique d'ensemble, et surtout la musique ancienne, avait produit une large lacune, un vide immense, que déploraient amèrement les vrais amateurs, ceux qui ne cherchent dans l'art musical que les pures jouissances qu'il procure et les nobles sentiments qu'il fait naître, C'est pour combler ce vide que M le prince de la Moscowa, musicien habile, et qui a déjà fait ses preuves comme compositeur, vient d'organiser la Société des concerts de musique vocale, religieuse et classique. Tout ce qu'il y a dans Paris d'amateurs distingués a compris immédiatement sa pensée et s'est empressé de répondre à son appel, et la société a déjà donné, dans la salle de M. Herz, trois séances également remarquables par l' intérêt qu'elles ont excité et par le succès qui a couronné les efforts des exécutants.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la musique ancienne fait tous les frais de ces réunions, et presque exclusivement la musique d'ensemble. Les deux illustres chefs de l'école du Midi et de l'école du Nord, Palestrina et Roland Lassue, y ont occupé, comme de raison, lu place d'honneur. Avec eux, Marcello, Clari, Martini, Haendel, Joseph Haydn, Sébastien Bach, etc., etc., viennent figurer tour à tour, et recueillir leur part d'admiration et d'hommages. Il faut le dire, on entendrait difficilement ailleurs les grandes pensées de ces vieux maîtres interprétées avec autant d'intelligence et par des voix aussi harmonieuses. Madame de Sparre, madame Merlin, madame Dubignon, mademoiselle de Chaucourtois, mademoiselle Thoru, M. le prince Belgiposo, en savent tout autant que des artistes, et ne sont point des artistes; c'est là justement la cause de leur supériorité. Leur organe ne s'est point fatigué, leur goût ne s'est point émoussé dans cette lutte sans repos que les chanteurs de profession sont obligés de soutenir contre les trompettes, les trombones, les timbales et tout ce barbare fracas qui a pris, dans nos théâtres, la place de l'harmonie; ils n'ont perdu ni le sentiment des nuances délicates, ni cette calme et pure vibration à laquelle la voix humaine doit son plus grand charme et ses effets les plus délicieux. Aussi, quand toutes ces voix si intelligentes et si doucement sonores se réunissent pour l'exécution d'une composition chorale, l'harmonieux ensemble qui en résulte Jette dans l'âme des auditeurs une émotion profonde et mystérieuse que nous chercherions en vain à définir et que nous renonçons à décrire. L'entreprise de M. le prince de la Moscowa est noble et belle, et nous ne doutons pas qu'elle n'exerce l'influence la plus puissante et la plus salutaire sur les destinées ultérieures de l'art musical.

Salle de concerts de la rue de la Victoire.

La cour du grand-duc.

NOUVELLE. Suite.--Voir page 213.

Les malheurs du prince avaient tellement absorbé l'attention et la sensibilité de Balthazard, que le souvenir de ses propres embarras s'était complètement effacé pendant cette soirée où le grand-duc lui avait révélé les secrets de sa position politique et financière. Ce ne fut qu'après être sorti du palais, qu'il fit un retour sur lui-même. Comment se tirer d'affaire avec les acteurs engagé et amenés à deux cent lieues de Paris sur la foi des traités? que leur dire, et comment leur faire entendre raison? Le malheureux directeur passa une mauvaise nuit. Aussitôt que parut le jour, il se leva, demandant à la fraîcheur du matin de calmer ses esprits agités, et de lui inspirer quelque bonne et habile manoeuvre pour sortir de ce mauvais pas. Dans une promenade de deux heures, il eut tout le loisir de parcourir Carlstadt et d'admirer les agréments de cette capitale. Carlstadt était une ville élégante, coquette, oisive, avec des rues larges et droites qui la perçaient de part en part, de jolies maisons bien alignées, dont les fenêtres étaient armées de petits miroirs indiscrets qui reflétaient les passants et transportaient dans les appartements les scènes de la voie publique; de sorte que les habitants pouvaient, grâce à ce daguerréotype animé, satisfaire leur curiosité sans se déranger. C'est là une innocente récréation que se donnent volontiers les bourgeois allemands. Du reste, la capitale du Grand-Duché de Noeristhein paraissait ne s'occuper que fort peu d'industrie et de commerce; le mouvement y était modéré, le luxe en était banni, et sa prospérité tenait surtout aux goûts modestes, à la philosophie flegmatique de ses citoyens.

Une troupe de comédiens, ne pouvait pas faire fortune dans un pareil pays.--Il faudrait absolument reprendre le chemin de la France, pensa Balthazard après avoir fait le tour de la ville; puis il consulta sa montre, et, jugeant que l'heure était convenable, il se dirigea vers le palais, où il entra sans plus de façon que la veille. Le fidèle Wilfrid, remplissant les fonctions de gentilhomme ordinaire le reçut comme une vieille connaissance, et s'empressa de l'introduire dans le cabinet du grand-duc. Son Altesse lui parut plus soucieuse que la veille. Le prince marchait à grands pas, le front baissé, les bras croisés, et tenant à la main des papiers dont la lecture l'avait évidemment contrarié. Pendant quelques instants il garda le silence; puis, s'arrêtant devant Balthazard, il lui du tristement:

«Vous me trouvez ce matin moins calme qu'hier soir; c'est que je viens de recevoir d'assez mauvaises nouvelles, et je ne sais pas me défendre contre une première impression... Ah! vraiment, tout cela me pèse, et je leur abandonnerais de grand coeur cette pauvre souveraineté, cette couronne d'épines qu'ils me disputent, si l'honneur ne me commandait de soutenir jusqu'au bout mes droits légitimes... Oui, en ce moment je n'ambitionne qu'un sort paisible, et je donnerais volontiers mon grand-duché, mon titre, ma couronne, pour aller vivre tranquillement à Paris en simple particulier, avec trente mille livres de rentes.

--Je le crois bien!» s'écria Balthazard qui, dans ses plus beaux rêves, n'avait jamais élevé si haut ses voeux téméraires.

Cette naïve exclamation fit sourire le prince. Il ne fallait que peu de chose pour chasser ses ennuis et lui rendre cette légère dose de bonne humeur qui flottait habituellement à la surface de son caractère.

--Je comprends, reprit-il gaîment; vous trouver, que je ne suis pas dégoûté! Dépenser trente mille francs de revenu dans l'indépendance et les plaisirs de la vie parisienne est un sort plus digne d'envie que gouverner tous les grands-duchés du monde. Vous avez, raison, et je le sais par expérience, car il y a une dizaine d'années, lorsque je n'étais encore que prince héréditaire, j'ai passé six mois à Paris, libre, riche, insouciant, et mes souvenirs me disent que ces jours là ont été les plus beaux de ma vie.

--Eh bien! est-ce qu'en liquidant tout ce que vous avez ici vous ne pourriez pas réaliser cette fortune? D'ailleurs, ce cousin dont vous me faisiez l'honneur de me parler hier vous assurerait avec plaisir vos trente mille francs de rente, si vous lui cédiez votre place qu'il envie... Mais, monseigneur, voulez-vous que je vous parle franchement?

--Je ne demande pas mieux.

--Une existence paisible et modeste aurait sans doute beaucoup de charme pour vous, et vous le dites dans la sincérité de votre âme; mais d'un autre côté vous tenez essentiellement à votre couronne, et ce n'est pas seulement par ces raisons d'honneur que vous invoquiez tout à l'heure. On a beau dire et s'exagérer les douceurs du calme et de la retraite dans un moment de fatigue et d'orage, un trône, tout boiteux qu'il soit, est un siège que l'on ne saurait quitter sans regrets... Voilà mon opinion, formée à l'école dramatique; c'est peut-être une réminiscence de quelque ancien rôle, mais on trouve parfois la vérité au théâtre. Or donc, puisque, à tout prendre, ce qui vous convient le mieux est de rester en place, vous devriez... Mais pardon, mes paroles sont peut-être trop libres...

--Parlez en toute liberté, mon cher directeur, je vous le permets et je vous en prie. Je devrais donc, disiez-vous?...

--Vous devriez, au lieu de vous livrer au découragement et aux idées poétiques, ne pas attendre le coup qui vous frappera, ne pas vous contenter de tomber noblement. Les circonstances sont favorables, vous n'avez plus de ministres ni conseillers d'État pour vous induire en erreur et vous embrouiller dans vos projets. Fort de votre bon droit et de l'amour de vos sujets, il est impossible que vous ne trouviez pas un moyen d'assurer votre position et de rétablir vos finances.

--Il n'y en a qu'un seul.

--Cela suffit.

--Un bon mariage.

--Au fait, c'est vrai, je n'y pensais pas, vous êtes garçon!... Eh bien! vous voilà sauvé, un bon mariage!... C'est comme cela que les grandes maisons se consolident quand elles sont menacées de tomber en ruines. Épousez-moi une grosse héritière, la fille unique de quelque riche banquier.

--Vous n'y pensez pas! une mésalliance!

--Ah! si vous faites le fier!...

--Ce n'est pas moi, je n'ai pas de préjugés; mais que dirait l'Autriche si je me permettais de déroger? Ce serait un nouveau grief dont on ne manquerait pas de se servir contre moi. Et puis, les millions d'un banquier ne me suffiraient pas; il me faut une alliance avec une famille puissante sur laquelle je puisse m'affermir. Cette alliance, telle que je la souhaite, s'offrait à mes voeux; il y a quelques jours encore je pouvais prétendre à ce moyen de salut. Un de mes voisins, le prince Maximilien de Hanau, qui est très bien en cour de Vienne, a une soeur à marier: la princesse Edwige est jeune, belle, aimable et riche; c'est un excellent parti, et j'avais déjà entamé les préliminaires d'une demande en mariage; mais deux dépêches que j'ai reçues ce matin renversent toutes mes espérances. Voilà le motif de l'abattement dans lequel vous m'avez trouvé tout-à-l'heure.

--Voyons reprit Balthazard. Votre Altesse est peut-être trop prompte à se décourager.

--Jugez-en vous-même. J'ai un rival, l'électeur Biberick; ses États sont moins considérables que les miens, mais il est plus solidement établi dans sont petit électorat que je ne le suis dans mon grand-duché.

--Permettes, monseigneur, j'ai vu l'année dernière à Bade l'électeur de Biberick, qui s'y trouvait en même temps que nous; sans flatterie, ce prince ne saurait soutenir aucune comparaison avec Votre Altesse: vous avez à peine trente ans et il en a plus de quarante; vous êtes bien fait de votre personne, il est lourd, épais et mal bâti; vous avez le visage agréable et noble, sa figure est commune et disgracieuse; vos cheveux sont du blond le plus pur et les siens d'un rouge flamboyant. La princesse Edwige ne peut manquer de vous donner la préférence.

--Fort bien, mais on ne lui laissera pas le choix; elle dépend de son auguste frère, qui la mariera sans la consulter.

--Voilà ce qu'il faut empêcher.

--Comment?

--En inspirant de l'amour à la jeune personne. Il y a tant de ressources dans le sentiment! On voit tous les jours des mariages de convenances détruits et rompus au profit d'un mariage d'inclination.

--Oui, cela se voit dans les comédies...

--Qui fournissent d'excellentes leçons...

--Aux gens d'un certain monde; mais nous autres princes, nous n'avons pas le bénéfice de ces suites de combats où l'accord de deux coeurs bien épris fait plier tous les obstacles.

--Sur ce point-là, monseigneur, j'ose ne pas être entièrement de votre avis. Les maîtres de l'art que j'étudie et que je pratique depuis trente ans m'ont appris que ces sortes d'affaires se traitent dans les palais à peu près comme ailleurs; toute la différence est dans la forme, plus pompeuse chez vous. Du reste, pourquoi ne feriez-vous pas une tentative? Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de vous mettre en route dès demain, et d'aller faire une visite au prince de Hanau.

--C'est inutile. Pour voir le prince et sa soeur je n'ai pas besoin de me déranger; une de ces dépêches m'annonce leur prochaine arrivée à Carlstadt. Comprenez-vous maintenant tout le malheur de ma position? Ils arrivent! Au retour d'un voyage qu'ils viennent de faire en Prusse, ils traversent mes États et s'arrêtent dans ma capitale, où ils me demandent l'hospitalité pour deux ou trois jours. Vous voyez bien que je vais être perdu dans leur esprit. Que penseront-ils de moi quand ils me trouveront seul, abandonné, dans mon palais désert? Croyez-vous après cela que la princesse soit tentée de partager mon sort et de passer sa vie dans ma triste solitude? L'année dernière elle est allée à Biberick; l'électeur l'a dignement reçue. Il avait du moins à lui offrir les plaisirs d'une cour animée; il pouvait mettre à ses ordres des gentilshommes, des chambellans; il pouvait lui donner des concerts, des fêtes, des bals. Et moi, rien! Suis-je assez malheureux! assez humilié! Et pour qu'aucun affront ne me soit épargné, mon rival veut que son mariage soit négocié ici même; oui vraiment! l'électeur me brave à ce point! Il vient de m'expédier un ambassadeur, le baron Pépinster, chargé, dit-il, de conclure un traité de commerce qui serait fort avantageux pour moi; mais cette affaire n'est qu'un vain prétexte. Le baron n'a d'autre mission que de s'entendre avec le prince de Hanau; cette rencontre est habilement ménagée, pour que la négociation conjugale s'accomplisse secrètement et sans appareil. Voilà ce qu'il me faudra voir! Je serai contraint de subir cet outrage, de dévorer l'injure, de donner au prince et à sa soeur le spectacle de ma misère, de mon abaissement!... Ah! que ne ferais-je pas pour me soustraire à cette honte!

--Il y aurait peut-être un moyen! s'écria Balthazard après un instant de réflexion.

--Un moyen? Parlez, quel qu'il soit, je l'adopte.

--Un moyen bizarre et hardi! continua Balthazard.

--N'importe! je suis prêt à tout risquer.

--Il vous faut dissimuler votre abandon, repeupler ce palais, avoir une cour?

--Oui.

--Pensez-vous que les courtisans qui vous ont délaissé répondraient à votre appel, consentiraient à revenir?

--Jamais. Ne vous ai-je pas dit qu'ils étaient gagnés par mes ennemis?

--Pourriez-vous en trouver d'autres parmi vos sujets les plus distingués?

--Impossible! Il n'y a que très peu de gentilshommes parmi mes sujets Ah! si une cour pouvait s'improviser! dussé-je prendre les derniers bourgeois de Carlstadt...

--J'ai mieux que cela à vous offrir.

--Quoi donc?

--Mes comédiens.

--Comment? vous voulez que je me compose une cour avec vos acteurs?

--Oui, monseigneur, et vous ne sauriez trouver mieux. Remarquez que mes comédiens sont habitués à jouer tous les rôles, et qu'ils seront tout de suite à leur aise dans l'emploi de grands seigneurs. Je vous réponds de leur talent comme de leur discrétion et de leur probité. Dès que vos illustres visiteurs seront partis, dès que vous n'aurez plus besoin d'eux, ils donneront leur démission Songez d'ailleurs que vous n'avez pas à choisir. Le temps presse, le danger est à vos portes, il ne vous est pas permis d'hésiter.

--Mais, cependant, si une pareille ruse venait à se découvrir!...

--Ceci n'est qu'une supposition, une crainte chimérique. Si, au contraire, vous ne voulez pas risquer la partie que je vous propose, votre malheur est certain.»

Le grand-duc se laissa aisément persuader. Sous une apparence insouciante et molle, son caractère ne manquait ni de résolution, ni d'un certain penchant vers les entreprises étranges et hasardeuses. Il n'ignorait pas que la fortune favorise ceux qui osent, et il avait toute l'audace que donne une situation désespérée.--L'expédient de Balthazard fut donc adopté avec une joyeuse intrépidité.

«A merveille! s'écria le directeur; vous ne vous repentirez pas de votre détermination. Vous voyez en ma personne un échantillon de vos futurs courtisans, et puisqu'il s'agit ici de se partager les honneurs et les grandes charges de l'État, nous allons, si vous voulez, bien, commencer par moi. Je crois être déjà dans l'esprit de mon rôle en vous adressant cette requête. Un homme de coeur doit toujours demander, toujours se hâter, et profiter de l'absence de ses rivaux pour obtenir ce qu'il y a de mieux. Que votre altesse soit donc assez bonne pour me nommer premier ministre.

--Accordé! répondit gaîment le prince. Votre excellence peut entrer immédiatement en fonctions.

C'est ce que mon excellence ne manquera pas de faire, en vous demandant votre signature au bas de quelques actes dont je vais m'occuper tout de suite. Mais d'abord, souffrez, monseigneur, que je vous adresse deux ou trois questions, afin de me mettre au courant. Quand on est nouveau venu dans un pays et novice au ministère, on a besoin de s'instruire.... S'il vous fallait déployer l'appareil de la force pour faire exécuter vos ordres, le pourriez-vous?

--Mais, sans aucun doute.

--Votre altesse a des soldats?

--Un régiment.

--Combien d'homme?

--Cent vingt environ, sans compter la musique.

--Sont-ils obéissants, dévoués?

--Obéissance passive, dévouement sans bornes; soldats et officiers se feraient tuer pour moi.

--C'est leur devoir. Maintenant autre chose: Avez-vous une prison dans vos huis?

--Certainement.

--Mais, je veux dire, une bonne prison, forte et bien gardée, des murs épais, de solides barreaux, des geôliers incorruptibles et farouches?

--J'ai tout lieu de croire que le château de Ranfrang possède toutes ces qualités. Le fait est que je m'en suis très peu servi: mais il a été bâti par un homme qui s'y entendait, mon aïeul, le grand-duc Rodolphe l'Inflexible.

--Beau surnom pour un souverain! Celui-là, j'en suis sûr, n'a jamais manqué d'argent ni de courtisans. Vous, monseigneur (souffrez que votre ministre vous parle le langage de la vérité), vous avez peut-être eu tort délaisser sans locataires ce domaine de la couronne, une prison a besoin d'être entretenue par l'habitation. Aussi le premier acte de l'autorité que vous avez bien voulu me confier sera consacré à une salutaire mesure d'incarcération. Je pense que le château de Ranfrang peut contenir une vingtaine de prisonniers?

--Quoi! vous voulez, faire enfermer vingt personnes?

--Peut-être plus, peut-être moins; car je ne sais pas au juste Combien votre ancienne cour contenait de grands dignitaires. Ce sont ces déserteurs que je veux mettre à l'ombre des hautes murailles construites: par Rodolphe l'Inflexible C'est indispensable.

--Mais c'est illégal!

--Vous dites?... Pardon, monseigneur; vous vous êtes servi d'un mot que je ne comprends pas bien. Il me semble que, dans un bon gouvernement allemand, ce qui est absolument nécessaire est nécessairement légal; voilà ma politique. D'ailleurs, en qualité de premier ministre, je suis responsable. Que vous faut-il de plus? Vous sentez bien que si nous laissions libres vos courtisans, il n'y aurait pas moyen de jouer la comédie que nous préparons; ils nous trahiraient. Le salut de l'État exige donc que ces messieurs soient emprisonnés, et ce sera justice; car enfin ils remplissent leur office depuis douze ou quinze ans, terme moyen; et quel est, je vous prie, le courtisan qui en douze ou quinze ans n'a pas mérité quelques jours de prison? D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, ce sont des traîtres, ne les ménagez donc pas; et pour votre Sûreté, pour le succès de vos projets qui doivent assurer le bonheur de votre peuple, écrivez les noms des coupables, signez l'ordre, et infligez sans remords à ces déserteurs le trop doux châtiment d'une semaine de captivité.»

Le grand-duc écrivit les noms et signa plusieurs ordres qui furent aussitôt remis aux officiers les plus alertes du régiment, avec injonction d'exécuter sur l'heure leur mission, et de conduire les prisonniers au château de Ranfrang situé à trois quarts de lieue de Carlstadt.

«Il ne reste plus à présent qu'à faire venir votre cour, dit Balthazard. Votre altesse a-t-elle des carrosses?

--Oui, certes! une berline, une calèche et un cabriolet.

--Et des chevaux?

--Six de trait et deux de selle.

--Je prends la berline, la calèche et quatre chevaux; je vais à Krusthal, je ramène ce soir nos acteurs que je mets au fait de leur rôle; nous arrivons à la nuit et nous nous installons au palais, pour vous servir, monseigneur.

--Très bien; mais, avant de partir, répondez, je vous prie, au baron Pépinster qui me demande une audience.

--Deux lignes bien sèches, bien ministérielles, qui l'ajourneront à demain. Il faut qu'il nous trouve sous les armes... Voilà le billet écrit, mais comment signer? Le nom de Balthazard ne convient guère à une excellence allemande.

--Vous avez raison; il vous faut un autre nom, accompagné d'un titre; Je vous fais comte de Lipandorf.

--Merci monseigneur. Je porterai noblement ce titre, et je tous le rendrai fidèlement, avec mon portefeuille, lorsque la comédie sera finie.»

Le comte de Lipandorf signa le billet que Wilfrid fut chargé de remettre au baron de Pépinster; puis aussitôt que les voitures furent attelées, il partit pour Krusthal.

Eugène Guinot

(La fin à un prochain numéro.)